北师大版七下生物 9.2血液循环 教案

文档属性

| 名称 | 北师大版七下生物 9.2血液循环 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 44.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-06-01 14:34:41 | ||

图片预览

文档简介

血液流通的管道----血管教学设计

1、教学设计思想

本节为血液流通的管道-血管教学,首先通过一个输液的视频引入新课,同时把课本知识和生活实践相结合,使学生对知识真正做到学以致用。本节观察小鱼尾鳍内血液流动的实验非常重要,学生通过这个实验可以获取有关血管和血流的知识并提高观察能力。观看实验视频时,学生往往比较快地观察到小鱼尾鳍内血液流动的情况,并容易满足于这一点而不再深入比较不同的血管内血液流动的特点。为了使学生更加清晰的明确三种血管的结构特点,便于比较记忆,特让学生观看三种血管结构特征Flash动画。

当学生明确各种血管的结构特点后,我特意设计“感知动脉”环节,让学生彼此感知动脉的跳动;看一看身体表面特别是手臂上的“青筋”(就是静脉)等,增强学生对动脉和静脉的感性认识。我同时提出以下问题让学生思考:医生在给病人打点滴时针头插入的是什么血管,为什么是这种血管等,从而引导学生观察、分析、比较动静脉不同的结构特点和功能。在课堂教学中引导学生主动地参与自主学习、合作、探究、交流,在学习中逐步地提高学生的生物学素养。

本节课强调与生活实际的联系,所以特设环节“皮肤出血的包扎”使学生学会简单的急救知识。最后让学生通过自己查阅资料,写一篇关于心血管疾病的了解的小文。

2、媒体教学设计思路

1、导入新课

通过生活中的常见情形--静脉注射,来引入新课。视频内容比较新颖,深深的吸引了学生的注意力,引起了学生的好奇之心,为本节课的教学打下来很好的基础。

2、明确教学目标

(1)描述动脉、静脉和毛细血管的结构与功能特点。

(2)区分三种血管以及血液在这三种血管内流动的特点。

3、多个Flash动画的观看

通过Flash动画和多个图片的观看,使知识更加形象生动的展现在学生面前,便于学生的记忆的理解。

4、观看“观察小鱼尾鳍内血液的流动”实验视频

通过观看视频,使学生真实的看到了血液的流动情况,同时也让学生明确了做这个实验时的操作要点和注意事项。

5、体验环节的设计

本节课设计了两个体验环节——感知动脉、血管出血的包扎,一个爱心行动——心脑血管疾病的预防。此环节的设计使学生从内心明确知道,学这些知识的实际用途。

3、课堂教学过程结构流程图

科目

生物

课题

血液流动的管道——血管

授课教师

连晓红

单位

成安县第三中学

教材版本

北师大版七年级下册

课型

新

授

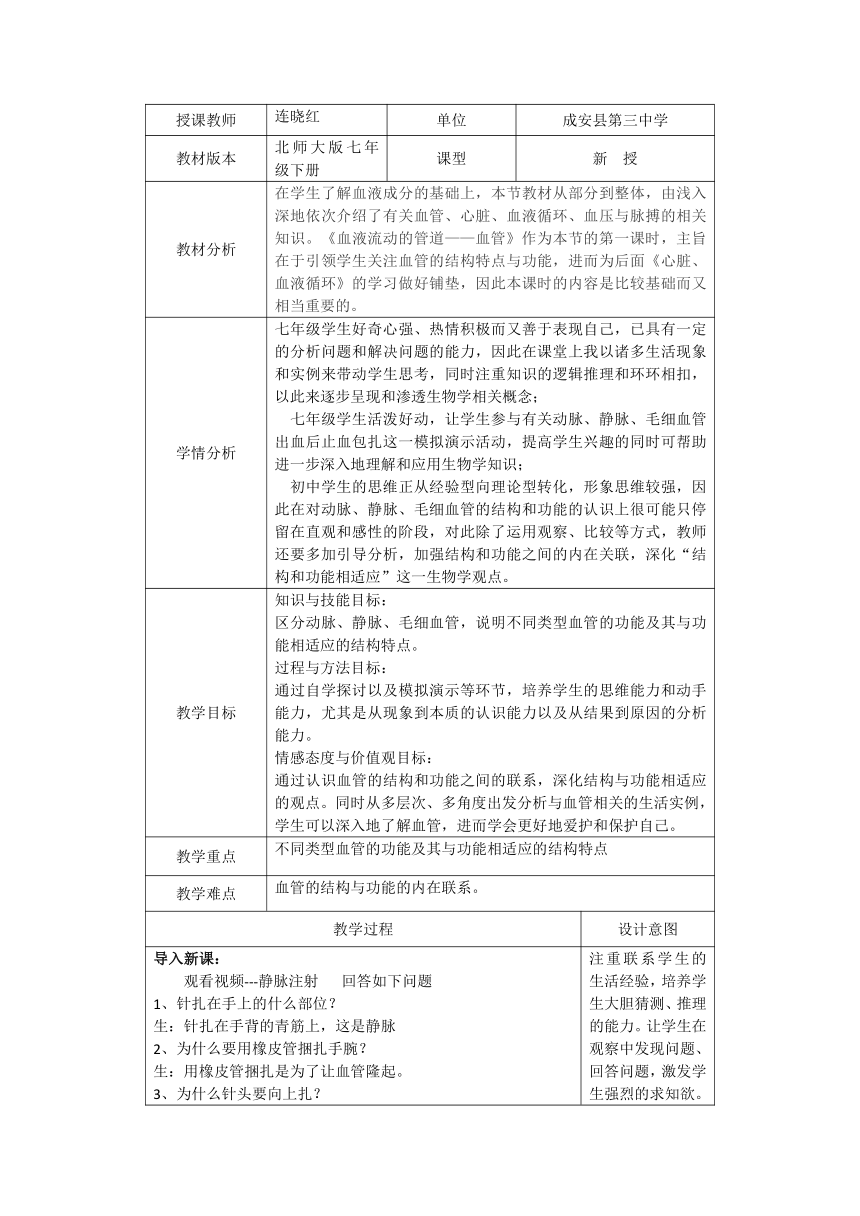

教材分析

在学生了解血液成分的基础上,本节教材从部分到整体,由浅入深地依次介绍了有关血管、心脏、血液循环、血压与脉搏的相关知识。《血液流动的管道——血管》作为本节的第一课时,主旨在于引领学生关注血管的结构特点与功能,进而为后面《心脏、血液循环》的学习做好铺垫,因此本课时的内容是比较基础而又相当重要的。

学情分析

七年级学生好奇心强、热情积极而又善于表现自己,已具有一定的分析问题和解决问题的能力,因此在课堂上我以诸多生活现象和实例来带动学生思考,同时注重知识的逻辑推理和环环相扣,以此来逐步呈现和渗透生物学相关概念;?

七年级学生活泼好动,让学生参与有关动脉、静脉、毛细血管出血后止血包扎这一模拟演示活动,提高学生兴趣的同时可帮助进一步深入地理解和应用生物学知识;?

初中学生的思维正从经验型向理论型转化,形象思维较强,因此在对动脉、静脉、毛细血管的结构和功能的认识上很可能只停留在直观和感性的阶段,对此除了运用观察、比较等方式,教师还要多加引导分析,加强结构和功能之间的内在关联,深化“结构和功能相适应”这一生物学观点。?

教学目标

知识与技能目标:?

区分动脉、静脉、毛细血管,说明不同类型血管的功能及其与功能相适应的结构特点。?

过程与方法目标:?

通过自学探讨以及模拟演示等环节,培养学生的思维能力和动手能力,尤其是从现象到本质的认识能力以及从结果到原因的分析能力。?

情感态度与价值观目标:?

通过认识血管的结构和功能之间的联系,深化结构与功能相适应的观点。同时从多层次、多角度出发分析与血管相关的生活实例,学生可以深入地了解血管,进而学会更好地爱护和保护自己。

教学重点

不同类型血管的功能及其与功能相适应的结构特点

教学难点

血管的结构与功能的内在联系。

教学过程

设计意图

导入新课:观看视频---静脉注射

回答如下问题

针扎在手上的什么部位?

生:针扎在手背的青筋上,这是静脉为什么要用橡皮管捆扎手腕?生:用橡皮管捆扎是为了让血管隆起。为什么针头要向上扎?生:针头向上可能与血流方向有关。学生通过交流已有的知识得出:血管的种类包括动脉、静脉、毛细血管

注重联系学生的生活经验,培养学生大胆猜测、推理的能力。让学生在观察中发现问题、回答问题,激发学生强烈的求知欲。

明确教学目标:(1)描述动脉、静脉和毛细血管的结构与功能特点。(2)区分三种血管以及血液在这三种血管内流动的特点。

使学生明确本节课必须掌握的内容。

分别讲解三种血管的结构特点及功能:动脉——将血液从心脏输送到身体各部分去的血管。通过阅读课本、观看图片和Flash动画,得出相应的特点。生:①管壁厚、弹性大;

②管内血流速度快;

③分布较深。毛细血管——连通于最小的动脉与静脉的血管。通过阅读课本、观看图片和Flash动画,得出相应的特点。生:①分布广泛。②管壁非常薄,只有一层上皮细胞构成。

③管内径仅有8—10微米,只许红细胞单行通过。④血流速度最慢静脉——将血液从身体各部分送回心脏的血管。通过阅读课本、观看图片和Flash动画,得出相应的特点。生:①分布较浅;②管壁薄、弹性小;③管内血流速度慢;④四肢静脉的内表面有防止血液倒流的静脉瓣。4、比较三种血管结构功能的异同点(学生总结)

让学生先阅读课本,了解基本知识。同时,结合Flash动画和图片,总结出不同血管相应的特点。鼓励学生大胆总结!教师补充。

观看实验——观察小鱼尾鳍内血液的流动学生认真观看视频,通过观看视频再一次明确各种血管的特点和功能。强调血液流动的方向为——从动脉经毛细血管到动脉

通过观看视频,使学生真实的看到了血液的流动情况,同时也让学生明确了做这个实验时的操作要点和注意事项。

感知动脉:

两人一组,相互感受动脉的搏动。

使学生亲身体会到血管存在和血液的流动。

尝试探究:如果不慎,造成血管破裂出血,怎样止血包扎?毛细血管出血应急处理措施:

现象:毛细血管出血呈小点状的红

色血液,从伤口表面渗出,看不见

明显的血管出血。

处理措施:可以自然止血,也可以用创可贴包扎伤口。出血面积稍微大点时,可以用碘酒或酒精消毒伤口周围皮肤,以消毒纱布盖在伤口上缠以绷带,即可止血。2、静脉出血处理措施:现象:暗红色的血液,迅速而持续不断地从伤口流出。处理措施:和毛细血管出血大致相同,但须稍加压力缠敷绷带;大静脉受伤出血时,正确的急救方法是采用指压法(或止血带)远心端止血,可以用纱布绷带包扎或指压法止血;3、动脉出血处理措施:现象:来势凶猛,颜色鲜红,随心脏搏动而呈喷射状涌出。处理措施:大动脉出血可以在数分钟内导致患者死亡,需急送医院抢救。未到医院前,我们需要对伤者进行近心端压迫止血。

通过小组合作,分析探讨,使学生学会基本的急救知识。学会平时的小嗑小碰,自行处理!

习题检测:1、血液与组织细胞之间进行物质交换的场所是?

(???

)A.心脏?????

B.动脉??????

C.静脉?????

D.毛细血管

2、中医说的“望、闻、问、切”中的“切”,这里指的脉是(

)A、毛细血管

B、静脉

C、动脉

D、经络3、判断现象

身上的“乌青块”----(

毛细血管

)

输液--------(

静脉

)

手上的“青筋”------(

静脉

)

切脉-----(

动脉

)

量血压----(

动脉

)

检测学生对知识的理解程度,让学生明确本节课知识点常见习题类型和解题思路

小结:

同学们,通过这节课的学习你有哪些新的收获

?

每个小组的同学由代表总结本节课的收获!

同学们通过学习总结,使自己的知识系统化。同时扫除自己的知识盲区。

爱心行动:

近年来心脑血管疾病发病率非常高,查阅相关资料,给爷爷奶奶、爸爸妈妈写一封建议书---如何预防心脑血管疾病。

让学生主动去学习!学会多渠道学习。

4、教学反思

本节的教学设计从学生的实际出发,从培养学生的学习能力入手,让学生自主学习本节课的知识。侧重让学生体会到课本知识与实际生活的联系!在课堂上,充分地调动学生学习的积极性,让学生在自学中、生生互议中、交流中学会学习,学会合作、学会关注他人。在学习中充分发挥学生的主体地位,让学生自己去发现,自己去探求,在主动的求知中有所收获。但是仍存在一些问题:

1、观察小鱼尾鳍内的血液流动的学习,本应该是一个可以实际操作的实验,可是由于条件限制让学生观看了相关视频。虽然可以了解实验中应该注意的问题,但仍然不及实际操作给学生的印象深刻!

2、在“感知动脉”这一活动中,有些学生找不到桡动脉和颈动脉,达不到预期效果。

3、在“血管出血的包扎”活动中,我对“近心端和远心端”的解析不够清晰。

解决措施:

1、关于“观察小鱼尾鳍内的血液流动”的实验,除了看视频操作外,加上教师演示实验,让学生下课后自行观看。

2、在“感知动脉”这一活动中,提前培训小组长,争取达到预期效果。

3、在“血管出血的包扎”活动中,由于课上时间有限,关于“近心端”和“远心端”的概念课下给学生补充完整!

1、教学设计思想

本节为血液流通的管道-血管教学,首先通过一个输液的视频引入新课,同时把课本知识和生活实践相结合,使学生对知识真正做到学以致用。本节观察小鱼尾鳍内血液流动的实验非常重要,学生通过这个实验可以获取有关血管和血流的知识并提高观察能力。观看实验视频时,学生往往比较快地观察到小鱼尾鳍内血液流动的情况,并容易满足于这一点而不再深入比较不同的血管内血液流动的特点。为了使学生更加清晰的明确三种血管的结构特点,便于比较记忆,特让学生观看三种血管结构特征Flash动画。

当学生明确各种血管的结构特点后,我特意设计“感知动脉”环节,让学生彼此感知动脉的跳动;看一看身体表面特别是手臂上的“青筋”(就是静脉)等,增强学生对动脉和静脉的感性认识。我同时提出以下问题让学生思考:医生在给病人打点滴时针头插入的是什么血管,为什么是这种血管等,从而引导学生观察、分析、比较动静脉不同的结构特点和功能。在课堂教学中引导学生主动地参与自主学习、合作、探究、交流,在学习中逐步地提高学生的生物学素养。

本节课强调与生活实际的联系,所以特设环节“皮肤出血的包扎”使学生学会简单的急救知识。最后让学生通过自己查阅资料,写一篇关于心血管疾病的了解的小文。

2、媒体教学设计思路

1、导入新课

通过生活中的常见情形--静脉注射,来引入新课。视频内容比较新颖,深深的吸引了学生的注意力,引起了学生的好奇之心,为本节课的教学打下来很好的基础。

2、明确教学目标

(1)描述动脉、静脉和毛细血管的结构与功能特点。

(2)区分三种血管以及血液在这三种血管内流动的特点。

3、多个Flash动画的观看

通过Flash动画和多个图片的观看,使知识更加形象生动的展现在学生面前,便于学生的记忆的理解。

4、观看“观察小鱼尾鳍内血液的流动”实验视频

通过观看视频,使学生真实的看到了血液的流动情况,同时也让学生明确了做这个实验时的操作要点和注意事项。

5、体验环节的设计

本节课设计了两个体验环节——感知动脉、血管出血的包扎,一个爱心行动——心脑血管疾病的预防。此环节的设计使学生从内心明确知道,学这些知识的实际用途。

3、课堂教学过程结构流程图

科目

生物

课题

血液流动的管道——血管

授课教师

连晓红

单位

成安县第三中学

教材版本

北师大版七年级下册

课型

新

授

教材分析

在学生了解血液成分的基础上,本节教材从部分到整体,由浅入深地依次介绍了有关血管、心脏、血液循环、血压与脉搏的相关知识。《血液流动的管道——血管》作为本节的第一课时,主旨在于引领学生关注血管的结构特点与功能,进而为后面《心脏、血液循环》的学习做好铺垫,因此本课时的内容是比较基础而又相当重要的。

学情分析

七年级学生好奇心强、热情积极而又善于表现自己,已具有一定的分析问题和解决问题的能力,因此在课堂上我以诸多生活现象和实例来带动学生思考,同时注重知识的逻辑推理和环环相扣,以此来逐步呈现和渗透生物学相关概念;?

七年级学生活泼好动,让学生参与有关动脉、静脉、毛细血管出血后止血包扎这一模拟演示活动,提高学生兴趣的同时可帮助进一步深入地理解和应用生物学知识;?

初中学生的思维正从经验型向理论型转化,形象思维较强,因此在对动脉、静脉、毛细血管的结构和功能的认识上很可能只停留在直观和感性的阶段,对此除了运用观察、比较等方式,教师还要多加引导分析,加强结构和功能之间的内在关联,深化“结构和功能相适应”这一生物学观点。?

教学目标

知识与技能目标:?

区分动脉、静脉、毛细血管,说明不同类型血管的功能及其与功能相适应的结构特点。?

过程与方法目标:?

通过自学探讨以及模拟演示等环节,培养学生的思维能力和动手能力,尤其是从现象到本质的认识能力以及从结果到原因的分析能力。?

情感态度与价值观目标:?

通过认识血管的结构和功能之间的联系,深化结构与功能相适应的观点。同时从多层次、多角度出发分析与血管相关的生活实例,学生可以深入地了解血管,进而学会更好地爱护和保护自己。

教学重点

不同类型血管的功能及其与功能相适应的结构特点

教学难点

血管的结构与功能的内在联系。

教学过程

设计意图

导入新课:观看视频---静脉注射

回答如下问题

针扎在手上的什么部位?

生:针扎在手背的青筋上,这是静脉为什么要用橡皮管捆扎手腕?生:用橡皮管捆扎是为了让血管隆起。为什么针头要向上扎?生:针头向上可能与血流方向有关。学生通过交流已有的知识得出:血管的种类包括动脉、静脉、毛细血管

注重联系学生的生活经验,培养学生大胆猜测、推理的能力。让学生在观察中发现问题、回答问题,激发学生强烈的求知欲。

明确教学目标:(1)描述动脉、静脉和毛细血管的结构与功能特点。(2)区分三种血管以及血液在这三种血管内流动的特点。

使学生明确本节课必须掌握的内容。

分别讲解三种血管的结构特点及功能:动脉——将血液从心脏输送到身体各部分去的血管。通过阅读课本、观看图片和Flash动画,得出相应的特点。生:①管壁厚、弹性大;

②管内血流速度快;

③分布较深。毛细血管——连通于最小的动脉与静脉的血管。通过阅读课本、观看图片和Flash动画,得出相应的特点。生:①分布广泛。②管壁非常薄,只有一层上皮细胞构成。

③管内径仅有8—10微米,只许红细胞单行通过。④血流速度最慢静脉——将血液从身体各部分送回心脏的血管。通过阅读课本、观看图片和Flash动画,得出相应的特点。生:①分布较浅;②管壁薄、弹性小;③管内血流速度慢;④四肢静脉的内表面有防止血液倒流的静脉瓣。4、比较三种血管结构功能的异同点(学生总结)

让学生先阅读课本,了解基本知识。同时,结合Flash动画和图片,总结出不同血管相应的特点。鼓励学生大胆总结!教师补充。

观看实验——观察小鱼尾鳍内血液的流动学生认真观看视频,通过观看视频再一次明确各种血管的特点和功能。强调血液流动的方向为——从动脉经毛细血管到动脉

通过观看视频,使学生真实的看到了血液的流动情况,同时也让学生明确了做这个实验时的操作要点和注意事项。

感知动脉:

两人一组,相互感受动脉的搏动。

使学生亲身体会到血管存在和血液的流动。

尝试探究:如果不慎,造成血管破裂出血,怎样止血包扎?毛细血管出血应急处理措施:

现象:毛细血管出血呈小点状的红

色血液,从伤口表面渗出,看不见

明显的血管出血。

处理措施:可以自然止血,也可以用创可贴包扎伤口。出血面积稍微大点时,可以用碘酒或酒精消毒伤口周围皮肤,以消毒纱布盖在伤口上缠以绷带,即可止血。2、静脉出血处理措施:现象:暗红色的血液,迅速而持续不断地从伤口流出。处理措施:和毛细血管出血大致相同,但须稍加压力缠敷绷带;大静脉受伤出血时,正确的急救方法是采用指压法(或止血带)远心端止血,可以用纱布绷带包扎或指压法止血;3、动脉出血处理措施:现象:来势凶猛,颜色鲜红,随心脏搏动而呈喷射状涌出。处理措施:大动脉出血可以在数分钟内导致患者死亡,需急送医院抢救。未到医院前,我们需要对伤者进行近心端压迫止血。

通过小组合作,分析探讨,使学生学会基本的急救知识。学会平时的小嗑小碰,自行处理!

习题检测:1、血液与组织细胞之间进行物质交换的场所是?

(???

)A.心脏?????

B.动脉??????

C.静脉?????

D.毛细血管

2、中医说的“望、闻、问、切”中的“切”,这里指的脉是(

)A、毛细血管

B、静脉

C、动脉

D、经络3、判断现象

身上的“乌青块”----(

毛细血管

)

输液--------(

静脉

)

手上的“青筋”------(

静脉

)

切脉-----(

动脉

)

量血压----(

动脉

)

检测学生对知识的理解程度,让学生明确本节课知识点常见习题类型和解题思路

小结:

同学们,通过这节课的学习你有哪些新的收获

?

每个小组的同学由代表总结本节课的收获!

同学们通过学习总结,使自己的知识系统化。同时扫除自己的知识盲区。

爱心行动:

近年来心脑血管疾病发病率非常高,查阅相关资料,给爷爷奶奶、爸爸妈妈写一封建议书---如何预防心脑血管疾病。

让学生主动去学习!学会多渠道学习。

4、教学反思

本节的教学设计从学生的实际出发,从培养学生的学习能力入手,让学生自主学习本节课的知识。侧重让学生体会到课本知识与实际生活的联系!在课堂上,充分地调动学生学习的积极性,让学生在自学中、生生互议中、交流中学会学习,学会合作、学会关注他人。在学习中充分发挥学生的主体地位,让学生自己去发现,自己去探求,在主动的求知中有所收获。但是仍存在一些问题:

1、观察小鱼尾鳍内的血液流动的学习,本应该是一个可以实际操作的实验,可是由于条件限制让学生观看了相关视频。虽然可以了解实验中应该注意的问题,但仍然不及实际操作给学生的印象深刻!

2、在“感知动脉”这一活动中,有些学生找不到桡动脉和颈动脉,达不到预期效果。

3、在“血管出血的包扎”活动中,我对“近心端和远心端”的解析不够清晰。

解决措施:

1、关于“观察小鱼尾鳍内的血液流动”的实验,除了看视频操作外,加上教师演示实验,让学生下课后自行观看。

2、在“感知动脉”这一活动中,提前培训小组长,争取达到预期效果。

3、在“血管出血的包扎”活动中,由于课上时间有限,关于“近心端”和“远心端”的概念课下给学生补充完整!