人教版语文必修四《哈姆莱特》课件 (51张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修四《哈姆莱特》课件 (51张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-06-02 18:05:25 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

“放弃时间的人,时间也放弃他”。

“智慧里没有书籍,就好象鸟儿没有翅膀。”

这些是谁的名言?

宁可不要

100个印度,

也不能没有莎士比亚。

——英国谚语

莎士比亚故乡

5

2

年

成就一个时代

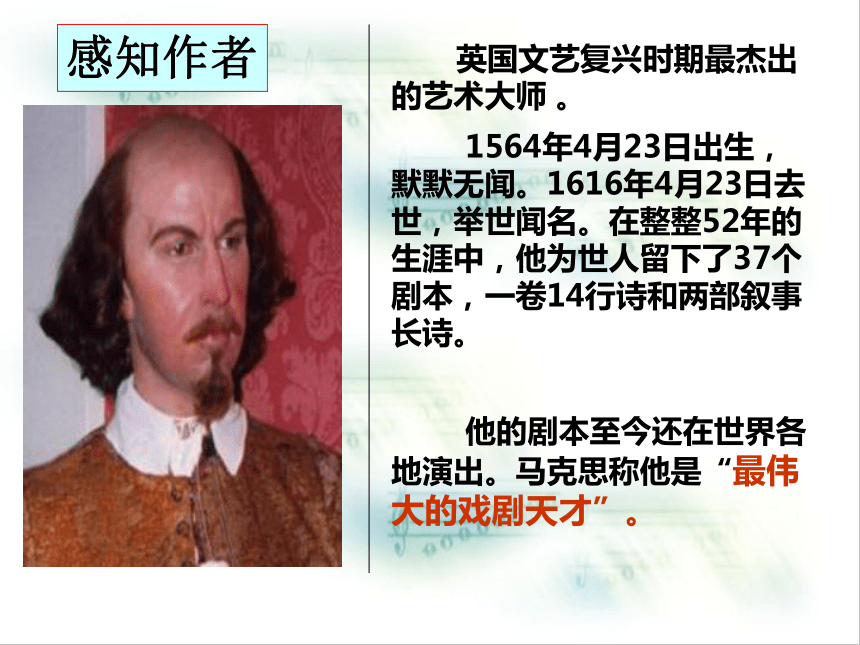

感知作者

1564年4月23日出生,默默无闻。1616年4月23日去世,举世闻名。在整整52年的生涯中,他为世人留下了37个剧本,一卷14行诗和两部叙事长诗。

他的剧本至今还在世界各地演出。马克思称他是“最伟大的戏剧天才”。

英国文艺复兴时期最杰出的艺术大师

。

在西方世界,一般人家必备的两本书,一本是《圣经》,一本就是《莎士比亚全集》。即一个是宗教的神,一个是艺术的神。

1984年选举世界10名伟大作家,莎士比亚名列第一。

作者简介

莎士比亚作品简介

莎士比亚是文艺复兴时期英国伟大的戏剧家和诗人,人文主义最杰出的代表,近代欧洲文学的奠基者之一。

四大悲剧:

《哈姆雷特》《奥赛罗》

《李尔王》

《麦克白》

悲喜剧:《罗密欧与朱丽叶》

四大喜剧:

《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》

《皆大欢喜》

《无事生非》

历史剧:

《亨利四世》

《理查三世》

※影响历史进程的100本书之一

※人类有史以来杰出的经典戏剧

※哈佛大学113位教授推荐的最有影响的书

※

1986年法国《读书》杂志推荐的理想藏书

完成于1601年的《哈姆莱特》,是文艺复兴时期的巨人--莎士比亚戏剧创作的最高成就,也是莎学研究的最大课题。

《哈姆莱特》是戏剧诗人之王莎士比亚的灿烂王冠上面的一颗最光辉的钻石。

-——俄国著名文学批评家 别林斯基

丹麦王子哈姆莱特在德国威登堡大学求学。他是个乐观、充满理想的青年。但是,父王老哈姆莱特突然身亡、叔父克劳狄斯登上王位、母亲改嫁新王等一连串不幸的消息,沉重地打击了他。他对这个世界感到厌倦,更使他烦恼的是,他不清楚父亲的死因。哈姆莱特回国奔丧,父亲的鬼魂告诉他:自己是被弟弟克劳狄斯害死的。克劳狄斯趁国王午睡时,用毒草汁滴入他的耳朵里,毒死国王。鬼魂要哈姆莱特为他报仇,但不要伤害王后,让上天去裁决她。从此,哈姆莱特装出狂妄怪诞、精神失常的样子。哈姆莱特的恋人奥菲利娅把他的行为告诉了自己的父亲——御前大臣波洛涅斯,御前大臣又报告了国王克劳狄斯。

克劳狄斯对哈姆莱特的“发疯”表示怀疑,多次授命朝臣刺探虚实。哈姆莱特渴望复仇,但一直得不到机会。正在他犹豫之际,王宫里来了一班戏子,哈姆莱特乘机安排了一场戏,邀请奸王和王后一起观看演出。这出戏讲的是一件发生在维也纳的谋杀案:一个公爵的近亲觊觎公爵的权位和财产,在花园里把公爵毒死,又骗取了公爵夫人的爱情。哈姆莱特发观奸王观看演出时脸色阴沉,坐立不安,中途离座而去。鬼魂的话已经证实,奸王确是弑君篡位的恶棍。诡计多端的克劳狄斯为摸清哈姆莱特“演戏”的意图,授意王后找哈姆莱特谈话。可是他又怕王后与王子有母子之情,对自己隐瞒真实情况,便派波洛涅斯躲在内宫帷幕后面偷听。王子要母亲用镜子照一照自己的灵魂,帷幕后面的波洛捏斯内心恐慌,大喊救命。哈姆雷特以为这是奸王,一剑刺去,波洛涅斯随即丧命。奸王以哈姆雷特杀害御前大臣为借口,

把他“护送”去英国,妄图借刀杀人,要英王加以杀害。不料王子的船遇到海盗,被放回本国。王子走后,奥菲利娅因伤心过度,发狂落水而死。不久,哈姆莱特和波洛涅斯之子雷欧提斯在奥菲利娅的葬礼上相遇。仇人见面,分外眼红。雷欧提斯向哈姆雷特提出挑战。阴险的克劳狄斯“建议”他俩比剑,唆使雷欧提斯在剑上涂上毒药,自己又置备毒酒,阴谋让哈姆莱特或死于剑下,或饮毒酒身亡。比剑休息时分,雷欧提斯乘其不备,用毒剑刺伤了哈姆雷特。哈姆雷特顿时警觉,夺过此剑刺中了雷欧提斯。雷欧提斯临死有所醒悟,揭露了克劳狄斯的阴谋。同时王后因误饮了毒酒而死。哈姆莱特怒不可遏,拼出全力刺向克劳狄斯。王子终于和弑君夺位的野心家同归于尽。

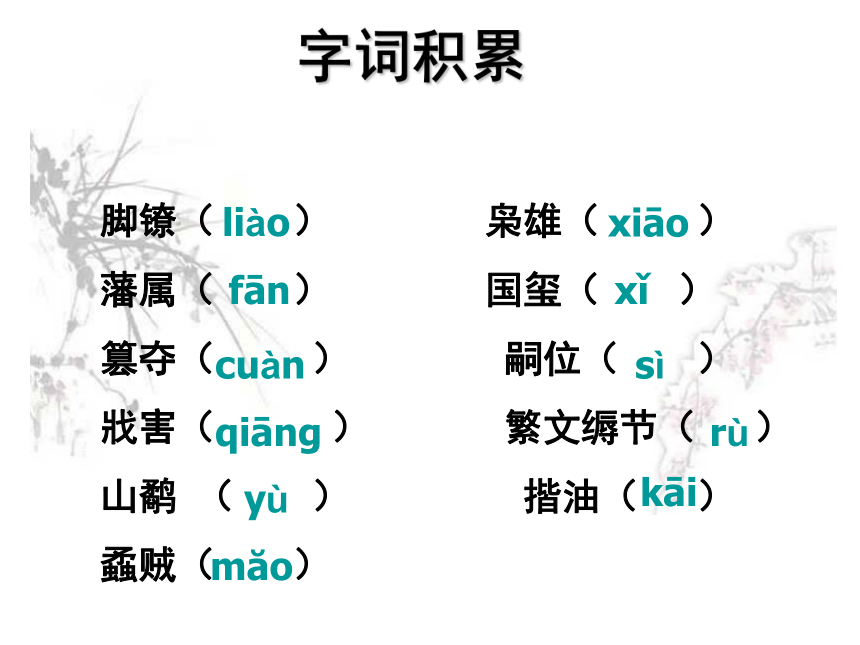

脚镣(

)

枭雄(

)

藩属(

)

国玺(

)

篡夺(

)

嗣位(

)

戕害(

)

繁文缛节(

)

山鹬

(

)

揩油(

)

蟊贼(

)

liào

xǐ

fān

sì

qiāng

rù

xiāo

cuàn

字词积累

yù

kāi

m?o

节选剧情结构

第一部分(开头——“不要做声!谁来了?”)

写从英国回来的哈姆莱特向朋友说明事情真相,商讨复仇计划。

第二部分(“奥斯里克上”——“他们的水泡就破裂了”)

写奸臣奥斯里克诱骗哈姆莱特比剑。

第三部分(“一贵族上”——结束)

写哈姆莱特与雷欧提斯比剑决斗,中了克劳狄斯的圈套。

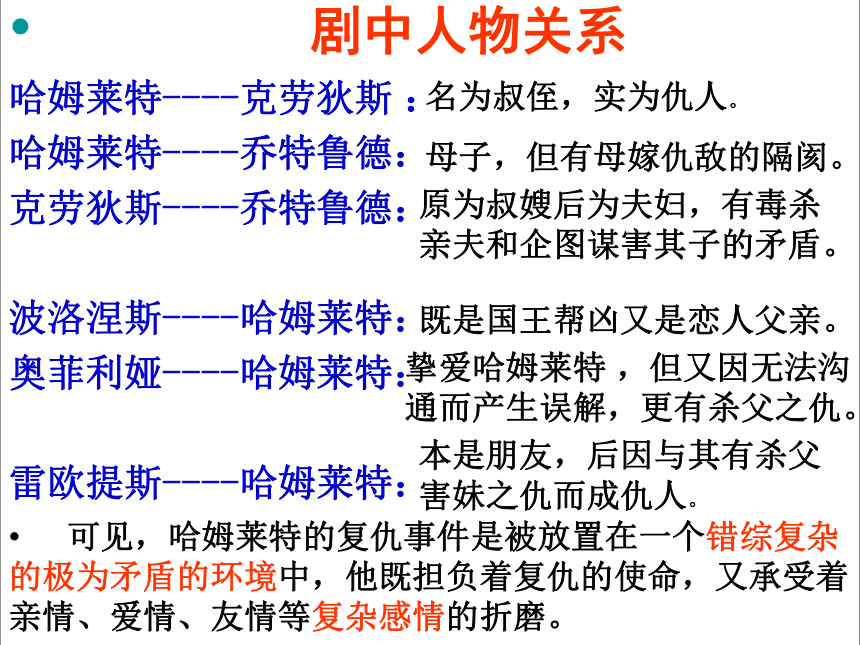

剧中人物关系

哈姆莱特----克劳狄斯

:

哈姆莱特----乔特鲁德:

克劳狄斯----乔特鲁德:

波洛涅斯----哈姆莱特:

奥菲利娅----哈姆莱特:

雷欧提斯----哈姆莱特:

名为叔侄,实为仇人。

母子,但有母嫁仇敌的隔阂。

原为叔嫂后为夫妇,有毒杀亲夫和企图谋害其子的矛盾。

既是国王帮凶又是恋人父亲。

挚爱哈姆莱特

,但又因无法沟通而产生误解,更有杀父之仇。

本是朋友,后因与其有杀父害妹之仇而成仇人。

可见,哈姆莱特的复仇事件是被放置在一个错综复杂的极为矛盾的环境中,他既担负着复仇的使命,又承受着亲情、爱情、友情等复杂感情的折磨。

有关戏剧

矛盾冲突,主要体现为剧中人物的思想性格冲突。

人物性格发展又是推动情节发展的决定因素。

“性格决定命运”

矛盾冲突

性格冲突

拓展延伸

“一千个读者就会有一千个哈姆莱特”,读完本文后,并请结合全剧,说说你心中的哈姆莱特是一个怎么样的人?

矛盾冲突

哈姆雷特

叔叔

皇后

雷欧提斯

波洛涅斯

奥菲利亚

是个怎样的人?

是什么人?

又忧郁

既勇敢

矛盾冲突

哈姆雷特

叔叔

皇后

雷欧提斯

波洛涅斯

奥菲利亚

是个怎样的人?

是什么人?

主要矛盾的实质是什么?

又忧郁

“性格冲突”

既勇敢

新兴资产阶级

王权、神权

专制、腐败、欺诈

(付出惨痛代价)

(各自身份)

人文主义的局限性

人文主义

新兴资产阶级

王权、皇权

专制、腐败、欺诈

(付出惨痛代价)

主题

人文主义的局限性

(各自身份)

所有矛头所向

人文主义

作者把这个只是单纯为父复仇的故事,改写成一部深刻反映时代面貌、具有强烈反封建意识的悲剧,通过一个古老的宫廷仇杀的故事,对以克劳狄斯为首的封建专制王朝进行了无情的揭露,对王子哈姆莱特为代表的人文主义者所进行的反封建暴政的斗争,给予了热情的赞赏和深厚的同情。

主题

(与父亲亡魂对话后)

这是一个颠倒混乱的时代,唉,倒楣的我却要负起重整乾坤的责任!

英

雄

我的运命在呐喊,使我全身每一根微细的血管都变得像怒狮的筋骨一样坚硬。

(怀疑亡魂的话语,之后决定排戏试探)

嗨,我真是个蠢才!我的亲爱的父亲被人谋杀了,鬼神都在鞭策我复仇,我这做儿子的却像一个下流女人似的,只会用空言发发牢骚,学起泼妇骂街的样子来。

迟疑、忧郁、孤独

(确定叔叔是凶手后)

生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题;默然忍受命运的暴虐的毒箭,或是挺身反抗人世的无涯的苦难,通过斗争把它们扫清,这两种行为,哪一种更高贵?死了;睡着了;什么都完了;……这样,重重的顾虑使我们全变成了懦夫,决心的赤热的光彩,被审慎的思维盖上了一层灰色,伟大的事业在这一种考虑之下,也会逆流而退,失去了行动的意义。

迟疑、忧郁、孤独

啊,但愿这一个太坚实的肉体会融解、消散,化成一堆露水!或者那永生的真神未曾制定禁止白杀的律法!上帝啊!上帝啊!人世间的一切在我看来是多么可厌、陈腐、乏味而无聊!哼!哼!那是一个荒芜不冶的花园,长满了恶毒的莠草。想不到居然会有这种事情!

脆弱啊,你的名字叫女人!短短的一个月以前,她哭得像个泪人儿似的,送我那可怜的父亲下葬;她在送葬的时候所穿的那双鞋子还没有破旧,她就,她就——

浪漫派批评家——耽于幻想,回避现实,对行动不感兴趣,沉溺于自己心造的世界,是一个忧郁感伤、多愁善感、生性软弱的知识分子

。

文艺批评家——哈姆莱特是勇敢的,也是不怕死的;但是,他由于敏感而犹豫不定,由于思索而拖延,精力全花费在做决定上,反而失却了行动的力量。……

歌德[(德国诗人,剧作家,思想家]:一个美丽、纯洁、高贵而道德高尚的人,他没有坚强的精力使他成为英雄,却在一个重担下毁灭了,这重担他既不能掮[qián起,也不能放下;每个责任对他都是神圣的,这个责任却是太沉重了。他被要求去做不可能的事,这事本身不是不可能的,对于他却是不可能的。他是怎样地徘徊、辗转、恐惧、进退维谷,总是触景生情,总是回忆过去;最后几乎失却他面前的目标。

哈姆莱特是一个文艺复兴时期人文主义者的典型。?

基本特征:身穿墨黑的外套,脸色悲苦沮丧,酷爱思索而又一再延误行动的忧郁的王子。?

哈姆莱特是英国著名的剧作家莎士比亚的悲剧《哈姆莱特》中的男主人公。哈姆莱特是丹麦王子,他是个有理想、好思索的人文主义者。???

现在一般用“哈姆莱特”来比喻那些遇事犹豫不决、顾虑重重的人。

学习质疑

对于擅长悲剧创作的西方来说,《哈姆雷特》其实并不能算是一部彻头彻尾的悲剧,至少在其结局上来说,正义得到了捍卫,邪恶得到了惩戒。而“无往而不著此乐天之色彩”的中国人的《红楼梦》却是彻头彻尾的悲剧。两个不同国度,不同时代的文学形象,虽然有质的区别,但也惊人相似:哈姆雷特负载的是英雄人物的命运和性格悲剧,贾宝玉则负载了封建大家族没落的悲剧。透过哈姆雷特、贾宝玉,我们看见了什么?

合作探究

2、你认为造成哈姆莱特悲剧的原因是什么?

客观上讲,首先是反动势力过于强大。其次是哈姆莱特性格中的矛盾。

哈姆莱特有美好的理想但不切实际;他受人民爱戴却又不相信群众,而是孤军奋战;他勇敢地担负起扭转乾坤的重任,却只相信自上而下的改良,而反对人民的暴动,

摆脱不了宿命论的束缚。

附录:莎士比亚语录

▲生存还是死亡,这是一个问题。

▲没有比诚实更珍贵的遗产。

▲放弃时间的人,时间也放弃他。

▲脆弱啊,你的名字叫女人。

▲玫瑰不叫玫瑰,亦无损其芳香。

▲智慧里没有书籍,就好象鸟儿没有翅膀。

跌宕曲折的故事情节

尖锐的戏剧冲突

跌宕曲折的故事情节

问题1:节选部分安排了哪些悬念呢?

①哈姆莱特从前往英国的途中逃回丹麦,等待他的将是怎样的命运?

②哈姆莱特是否答应与雷欧提斯比剑?

③哈姆莱特是否已经觉察到雷欧提斯使用的剑有毒?

④雷欧提斯是否会按照克劳狄斯事先设计的计划行事?

跌宕曲折的故事情节

问题2:

这样悬念迭生的情节安排有什么好处?

每一个悬念围绕着和克劳狄斯的毒计是否能得逞和哈姆莱特能否避免厄运来展开,这样处理能紧紧扣住读者(观众)的心,使读者(观众)的心始终处于高度紧张状态之中。

问题1:全剧主要是围绕什么冲突进行的?

全剧主要是围绕哈姆莱特与国王克劳狄斯之间的冲突进行的。

尖锐的矛盾冲突

尖锐的矛盾冲突

问题2:“比剑决斗”一共有多少矛盾冲突?

哈姆莱特——克劳狄斯

(杀父霸母之仇)

哈姆莱特——雷欧提斯

(杀父“害”妹之仇)

尖锐的矛盾冲突

克劳狄斯

——

哈姆莱特

——

雷欧提斯

实行毒计——实现复仇

报仇雪恨

两重矛盾冲突产生强烈的碰撞,并紧紧围绕“比剑”(明)和“毒计”(暗)展开,悲剧由此产生!

动作化的语言

个性化的语言

动作化的语言

哈姆莱特:

(二人比剑)又是一剑;你怎么说?

雷欧提斯还不能下定决心杀死哈姆莱特,希望从国王那里获得勇气。

雷欧提斯:

陛下,现在我一定要击中他了。

哈姆莱特:得意,纳闷

雷欧提斯:激怒,激起斗志

国王:

我怕你击不中他。

克劳狄斯使用激将法,迫使雷欧提斯下定决心杀死哈姆莱特。

动作化的语言

哈姆莱特:

你怎么一点也不起劲?请你使出全身的本领来吧;我怕你在开我的玩笑哩。

哈姆莱特的话激怒了雷欧提斯,使他刺出致命的一剑。

个性化的语言

哈姆莱特的语言:

直率,不加掩饰;喜欢用比喻,喜欢嘲弄人,很多话有一针见血的效果。

请同学们在文中找出相应的句子。

克劳狄斯的语言:

亲热,和善,阴毒,足见其是一个言不由衷、笑里藏刀的家伙。

人物形象

品评人物的方法

听其言,观其行,

外貌心理和神情。

人物关系要理清,

勿忘体察作者情。

讨论:在你的眼中,哈姆莱特是一个怎样的人?

忧郁

延宕

(犹豫、拖延)

两大特征:

忧郁厌世、软弱迟疑、优柔寡断

聪明机智,有勇有谋,敢爱敢恨

(不求统一,言之有理即可)

哈姆莱特是一个文艺复兴时期人文主义者的典型。?

基本特征:身穿墨黑的外套,脸色悲苦沮丧,酷爱思索而又一再延误行动的忧郁的王子。?

哈姆莱特是英国著名的剧作家莎士比亚的悲剧《哈姆莱特》中的男主人公。哈姆莱特是丹麦王子,他是个有理想、好思索的人文主义者。???

现在一般用“哈姆莱特”来比喻那些遇事犹豫不决、顾虑重重的人。

名

家

观

点

“从天性上说,哈姆莱特是一个强有力的人,他精力充沛,灵魂伟大,他在软弱时也是伟大而强有力的,因为一个精神强大的人,即使跌倒,也比一个软弱的人奋起的时候高明。”

——别林斯基

名

家

观

点

“一个美丽、纯洁、高贵而道德高尚的人,他没有坚强的精力使他成为英雄,却在一个重担下毁灭……,每个责任对它都是神圣的,这个责任却是太沉重……他是怎样地徘徊、辗转、恐惧、进退维谷,总是触景生情,总是回忆过去,最后几乎失却他面前的目的。”

——歌德

名

家

观

点

“哈姆莱特像我们每一个人一样真实,但又要比我们伟大。他是一个巨人,却又是一个真实的人。因为哈姆莱特不是你,也不是我,而是我们大家。哈姆莱特不是某一个人,而是人。”

——雨果

教师试评:哈姆莱特具有远大的理想,他最终的目标不是复仇,而是扭转乾坤。

合作探究

㈠哈姆莱特最终与对手同归于尽,对于这样的结局,你认为他能否避免?

明确:哈姆莱特的对手克劳狄斯高居王位,老奸巨猾,善于耍阴谋诡计,跟他相比,哈姆莱特势单力孤,鲁莽草率,不善于制定周密计划主动进攻敌人。他答应“比剑”,就意味着克劳狄斯的阴谋已成功了一大半,只是在比剑过程中出现的一些“变数”,如王后喝下毒酒,雷欧提斯也被哈姆莱特用毒剑刺中等,才使他有机会在临死之际用毒剑向克劳狄斯发出致命一击。所以说,哈姆莱特是很难避免这种厄运的。

合作探究

㈡哈姆莱特为什么要相信天命?

明确:

1、对于国王,他没有信心让他受到应有的惩罚而不殃及无辜,此前他误杀波洛涅斯并间接导致奥菲利娅之死。他在除恶的同时也在作恶,这使他良心不安,于是便把一切归于天意。

2、接连遭遇巨大灾祸的打击:父王被杀,母亲改嫁,误杀波洛涅斯,情人落水身亡。他不明白这一切为什么会发生,也只好把一切都视为上天注定。

与哈剧相关的三句名言

1、一千个读者,就有一千个哈姆莱特。

2、脆弱啊,你的名字就是女人。

3、性格决定命运。

文艺复兴

欧洲新兴资产阶级复兴古代希腊、罗马文化为特点的反封建教会的思想文化运动。其思想体系是人文主义思想。这种思想以“人”为中心,反对以“神”为中心;反对神权、神性,宣扬人权、人性。其思想基础为人性论:肯定人的价值,关心人,尊重人,以人为中心,赞美对爱情和幸福的追求,推崇知识,发展到18世纪为:自由、平等、博爱。代表这一时期文学最高水平的就是英国莎士比亚的戏剧。

“放弃时间的人,时间也放弃他”。

“智慧里没有书籍,就好象鸟儿没有翅膀。”

这些是谁的名言?

宁可不要

100个印度,

也不能没有莎士比亚。

——英国谚语

莎士比亚故乡

5

2

年

成就一个时代

感知作者

1564年4月23日出生,默默无闻。1616年4月23日去世,举世闻名。在整整52年的生涯中,他为世人留下了37个剧本,一卷14行诗和两部叙事长诗。

他的剧本至今还在世界各地演出。马克思称他是“最伟大的戏剧天才”。

英国文艺复兴时期最杰出的艺术大师

。

在西方世界,一般人家必备的两本书,一本是《圣经》,一本就是《莎士比亚全集》。即一个是宗教的神,一个是艺术的神。

1984年选举世界10名伟大作家,莎士比亚名列第一。

作者简介

莎士比亚作品简介

莎士比亚是文艺复兴时期英国伟大的戏剧家和诗人,人文主义最杰出的代表,近代欧洲文学的奠基者之一。

四大悲剧:

《哈姆雷特》《奥赛罗》

《李尔王》

《麦克白》

悲喜剧:《罗密欧与朱丽叶》

四大喜剧:

《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》

《皆大欢喜》

《无事生非》

历史剧:

《亨利四世》

《理查三世》

※影响历史进程的100本书之一

※人类有史以来杰出的经典戏剧

※哈佛大学113位教授推荐的最有影响的书

※

1986年法国《读书》杂志推荐的理想藏书

完成于1601年的《哈姆莱特》,是文艺复兴时期的巨人--莎士比亚戏剧创作的最高成就,也是莎学研究的最大课题。

《哈姆莱特》是戏剧诗人之王莎士比亚的灿烂王冠上面的一颗最光辉的钻石。

-——俄国著名文学批评家 别林斯基

丹麦王子哈姆莱特在德国威登堡大学求学。他是个乐观、充满理想的青年。但是,父王老哈姆莱特突然身亡、叔父克劳狄斯登上王位、母亲改嫁新王等一连串不幸的消息,沉重地打击了他。他对这个世界感到厌倦,更使他烦恼的是,他不清楚父亲的死因。哈姆莱特回国奔丧,父亲的鬼魂告诉他:自己是被弟弟克劳狄斯害死的。克劳狄斯趁国王午睡时,用毒草汁滴入他的耳朵里,毒死国王。鬼魂要哈姆莱特为他报仇,但不要伤害王后,让上天去裁决她。从此,哈姆莱特装出狂妄怪诞、精神失常的样子。哈姆莱特的恋人奥菲利娅把他的行为告诉了自己的父亲——御前大臣波洛涅斯,御前大臣又报告了国王克劳狄斯。

克劳狄斯对哈姆莱特的“发疯”表示怀疑,多次授命朝臣刺探虚实。哈姆莱特渴望复仇,但一直得不到机会。正在他犹豫之际,王宫里来了一班戏子,哈姆莱特乘机安排了一场戏,邀请奸王和王后一起观看演出。这出戏讲的是一件发生在维也纳的谋杀案:一个公爵的近亲觊觎公爵的权位和财产,在花园里把公爵毒死,又骗取了公爵夫人的爱情。哈姆莱特发观奸王观看演出时脸色阴沉,坐立不安,中途离座而去。鬼魂的话已经证实,奸王确是弑君篡位的恶棍。诡计多端的克劳狄斯为摸清哈姆莱特“演戏”的意图,授意王后找哈姆莱特谈话。可是他又怕王后与王子有母子之情,对自己隐瞒真实情况,便派波洛涅斯躲在内宫帷幕后面偷听。王子要母亲用镜子照一照自己的灵魂,帷幕后面的波洛捏斯内心恐慌,大喊救命。哈姆雷特以为这是奸王,一剑刺去,波洛涅斯随即丧命。奸王以哈姆雷特杀害御前大臣为借口,

把他“护送”去英国,妄图借刀杀人,要英王加以杀害。不料王子的船遇到海盗,被放回本国。王子走后,奥菲利娅因伤心过度,发狂落水而死。不久,哈姆莱特和波洛涅斯之子雷欧提斯在奥菲利娅的葬礼上相遇。仇人见面,分外眼红。雷欧提斯向哈姆雷特提出挑战。阴险的克劳狄斯“建议”他俩比剑,唆使雷欧提斯在剑上涂上毒药,自己又置备毒酒,阴谋让哈姆莱特或死于剑下,或饮毒酒身亡。比剑休息时分,雷欧提斯乘其不备,用毒剑刺伤了哈姆雷特。哈姆雷特顿时警觉,夺过此剑刺中了雷欧提斯。雷欧提斯临死有所醒悟,揭露了克劳狄斯的阴谋。同时王后因误饮了毒酒而死。哈姆莱特怒不可遏,拼出全力刺向克劳狄斯。王子终于和弑君夺位的野心家同归于尽。

脚镣(

)

枭雄(

)

藩属(

)

国玺(

)

篡夺(

)

嗣位(

)

戕害(

)

繁文缛节(

)

山鹬

(

)

揩油(

)

蟊贼(

)

liào

xǐ

fān

sì

qiāng

rù

xiāo

cuàn

字词积累

yù

kāi

m?o

节选剧情结构

第一部分(开头——“不要做声!谁来了?”)

写从英国回来的哈姆莱特向朋友说明事情真相,商讨复仇计划。

第二部分(“奥斯里克上”——“他们的水泡就破裂了”)

写奸臣奥斯里克诱骗哈姆莱特比剑。

第三部分(“一贵族上”——结束)

写哈姆莱特与雷欧提斯比剑决斗,中了克劳狄斯的圈套。

剧中人物关系

哈姆莱特----克劳狄斯

:

哈姆莱特----乔特鲁德:

克劳狄斯----乔特鲁德:

波洛涅斯----哈姆莱特:

奥菲利娅----哈姆莱特:

雷欧提斯----哈姆莱特:

名为叔侄,实为仇人。

母子,但有母嫁仇敌的隔阂。

原为叔嫂后为夫妇,有毒杀亲夫和企图谋害其子的矛盾。

既是国王帮凶又是恋人父亲。

挚爱哈姆莱特

,但又因无法沟通而产生误解,更有杀父之仇。

本是朋友,后因与其有杀父害妹之仇而成仇人。

可见,哈姆莱特的复仇事件是被放置在一个错综复杂的极为矛盾的环境中,他既担负着复仇的使命,又承受着亲情、爱情、友情等复杂感情的折磨。

有关戏剧

矛盾冲突,主要体现为剧中人物的思想性格冲突。

人物性格发展又是推动情节发展的决定因素。

“性格决定命运”

矛盾冲突

性格冲突

拓展延伸

“一千个读者就会有一千个哈姆莱特”,读完本文后,并请结合全剧,说说你心中的哈姆莱特是一个怎么样的人?

矛盾冲突

哈姆雷特

叔叔

皇后

雷欧提斯

波洛涅斯

奥菲利亚

是个怎样的人?

是什么人?

又忧郁

既勇敢

矛盾冲突

哈姆雷特

叔叔

皇后

雷欧提斯

波洛涅斯

奥菲利亚

是个怎样的人?

是什么人?

主要矛盾的实质是什么?

又忧郁

“性格冲突”

既勇敢

新兴资产阶级

王权、神权

专制、腐败、欺诈

(付出惨痛代价)

(各自身份)

人文主义的局限性

人文主义

新兴资产阶级

王权、皇权

专制、腐败、欺诈

(付出惨痛代价)

主题

人文主义的局限性

(各自身份)

所有矛头所向

人文主义

作者把这个只是单纯为父复仇的故事,改写成一部深刻反映时代面貌、具有强烈反封建意识的悲剧,通过一个古老的宫廷仇杀的故事,对以克劳狄斯为首的封建专制王朝进行了无情的揭露,对王子哈姆莱特为代表的人文主义者所进行的反封建暴政的斗争,给予了热情的赞赏和深厚的同情。

主题

(与父亲亡魂对话后)

这是一个颠倒混乱的时代,唉,倒楣的我却要负起重整乾坤的责任!

英

雄

我的运命在呐喊,使我全身每一根微细的血管都变得像怒狮的筋骨一样坚硬。

(怀疑亡魂的话语,之后决定排戏试探)

嗨,我真是个蠢才!我的亲爱的父亲被人谋杀了,鬼神都在鞭策我复仇,我这做儿子的却像一个下流女人似的,只会用空言发发牢骚,学起泼妇骂街的样子来。

迟疑、忧郁、孤独

(确定叔叔是凶手后)

生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题;默然忍受命运的暴虐的毒箭,或是挺身反抗人世的无涯的苦难,通过斗争把它们扫清,这两种行为,哪一种更高贵?死了;睡着了;什么都完了;……这样,重重的顾虑使我们全变成了懦夫,决心的赤热的光彩,被审慎的思维盖上了一层灰色,伟大的事业在这一种考虑之下,也会逆流而退,失去了行动的意义。

迟疑、忧郁、孤独

啊,但愿这一个太坚实的肉体会融解、消散,化成一堆露水!或者那永生的真神未曾制定禁止白杀的律法!上帝啊!上帝啊!人世间的一切在我看来是多么可厌、陈腐、乏味而无聊!哼!哼!那是一个荒芜不冶的花园,长满了恶毒的莠草。想不到居然会有这种事情!

脆弱啊,你的名字叫女人!短短的一个月以前,她哭得像个泪人儿似的,送我那可怜的父亲下葬;她在送葬的时候所穿的那双鞋子还没有破旧,她就,她就——

浪漫派批评家——耽于幻想,回避现实,对行动不感兴趣,沉溺于自己心造的世界,是一个忧郁感伤、多愁善感、生性软弱的知识分子

。

文艺批评家——哈姆莱特是勇敢的,也是不怕死的;但是,他由于敏感而犹豫不定,由于思索而拖延,精力全花费在做决定上,反而失却了行动的力量。……

歌德[(德国诗人,剧作家,思想家]:一个美丽、纯洁、高贵而道德高尚的人,他没有坚强的精力使他成为英雄,却在一个重担下毁灭了,这重担他既不能掮[qián起,也不能放下;每个责任对他都是神圣的,这个责任却是太沉重了。他被要求去做不可能的事,这事本身不是不可能的,对于他却是不可能的。他是怎样地徘徊、辗转、恐惧、进退维谷,总是触景生情,总是回忆过去;最后几乎失却他面前的目标。

哈姆莱特是一个文艺复兴时期人文主义者的典型。?

基本特征:身穿墨黑的外套,脸色悲苦沮丧,酷爱思索而又一再延误行动的忧郁的王子。?

哈姆莱特是英国著名的剧作家莎士比亚的悲剧《哈姆莱特》中的男主人公。哈姆莱特是丹麦王子,他是个有理想、好思索的人文主义者。???

现在一般用“哈姆莱特”来比喻那些遇事犹豫不决、顾虑重重的人。

学习质疑

对于擅长悲剧创作的西方来说,《哈姆雷特》其实并不能算是一部彻头彻尾的悲剧,至少在其结局上来说,正义得到了捍卫,邪恶得到了惩戒。而“无往而不著此乐天之色彩”的中国人的《红楼梦》却是彻头彻尾的悲剧。两个不同国度,不同时代的文学形象,虽然有质的区别,但也惊人相似:哈姆雷特负载的是英雄人物的命运和性格悲剧,贾宝玉则负载了封建大家族没落的悲剧。透过哈姆雷特、贾宝玉,我们看见了什么?

合作探究

2、你认为造成哈姆莱特悲剧的原因是什么?

客观上讲,首先是反动势力过于强大。其次是哈姆莱特性格中的矛盾。

哈姆莱特有美好的理想但不切实际;他受人民爱戴却又不相信群众,而是孤军奋战;他勇敢地担负起扭转乾坤的重任,却只相信自上而下的改良,而反对人民的暴动,

摆脱不了宿命论的束缚。

附录:莎士比亚语录

▲生存还是死亡,这是一个问题。

▲没有比诚实更珍贵的遗产。

▲放弃时间的人,时间也放弃他。

▲脆弱啊,你的名字叫女人。

▲玫瑰不叫玫瑰,亦无损其芳香。

▲智慧里没有书籍,就好象鸟儿没有翅膀。

跌宕曲折的故事情节

尖锐的戏剧冲突

跌宕曲折的故事情节

问题1:节选部分安排了哪些悬念呢?

①哈姆莱特从前往英国的途中逃回丹麦,等待他的将是怎样的命运?

②哈姆莱特是否答应与雷欧提斯比剑?

③哈姆莱特是否已经觉察到雷欧提斯使用的剑有毒?

④雷欧提斯是否会按照克劳狄斯事先设计的计划行事?

跌宕曲折的故事情节

问题2:

这样悬念迭生的情节安排有什么好处?

每一个悬念围绕着和克劳狄斯的毒计是否能得逞和哈姆莱特能否避免厄运来展开,这样处理能紧紧扣住读者(观众)的心,使读者(观众)的心始终处于高度紧张状态之中。

问题1:全剧主要是围绕什么冲突进行的?

全剧主要是围绕哈姆莱特与国王克劳狄斯之间的冲突进行的。

尖锐的矛盾冲突

尖锐的矛盾冲突

问题2:“比剑决斗”一共有多少矛盾冲突?

哈姆莱特——克劳狄斯

(杀父霸母之仇)

哈姆莱特——雷欧提斯

(杀父“害”妹之仇)

尖锐的矛盾冲突

克劳狄斯

——

哈姆莱特

——

雷欧提斯

实行毒计——实现复仇

报仇雪恨

两重矛盾冲突产生强烈的碰撞,并紧紧围绕“比剑”(明)和“毒计”(暗)展开,悲剧由此产生!

动作化的语言

个性化的语言

动作化的语言

哈姆莱特:

(二人比剑)又是一剑;你怎么说?

雷欧提斯还不能下定决心杀死哈姆莱特,希望从国王那里获得勇气。

雷欧提斯:

陛下,现在我一定要击中他了。

哈姆莱特:得意,纳闷

雷欧提斯:激怒,激起斗志

国王:

我怕你击不中他。

克劳狄斯使用激将法,迫使雷欧提斯下定决心杀死哈姆莱特。

动作化的语言

哈姆莱特:

你怎么一点也不起劲?请你使出全身的本领来吧;我怕你在开我的玩笑哩。

哈姆莱特的话激怒了雷欧提斯,使他刺出致命的一剑。

个性化的语言

哈姆莱特的语言:

直率,不加掩饰;喜欢用比喻,喜欢嘲弄人,很多话有一针见血的效果。

请同学们在文中找出相应的句子。

克劳狄斯的语言:

亲热,和善,阴毒,足见其是一个言不由衷、笑里藏刀的家伙。

人物形象

品评人物的方法

听其言,观其行,

外貌心理和神情。

人物关系要理清,

勿忘体察作者情。

讨论:在你的眼中,哈姆莱特是一个怎样的人?

忧郁

延宕

(犹豫、拖延)

两大特征:

忧郁厌世、软弱迟疑、优柔寡断

聪明机智,有勇有谋,敢爱敢恨

(不求统一,言之有理即可)

哈姆莱特是一个文艺复兴时期人文主义者的典型。?

基本特征:身穿墨黑的外套,脸色悲苦沮丧,酷爱思索而又一再延误行动的忧郁的王子。?

哈姆莱特是英国著名的剧作家莎士比亚的悲剧《哈姆莱特》中的男主人公。哈姆莱特是丹麦王子,他是个有理想、好思索的人文主义者。???

现在一般用“哈姆莱特”来比喻那些遇事犹豫不决、顾虑重重的人。

名

家

观

点

“从天性上说,哈姆莱特是一个强有力的人,他精力充沛,灵魂伟大,他在软弱时也是伟大而强有力的,因为一个精神强大的人,即使跌倒,也比一个软弱的人奋起的时候高明。”

——别林斯基

名

家

观

点

“一个美丽、纯洁、高贵而道德高尚的人,他没有坚强的精力使他成为英雄,却在一个重担下毁灭……,每个责任对它都是神圣的,这个责任却是太沉重……他是怎样地徘徊、辗转、恐惧、进退维谷,总是触景生情,总是回忆过去,最后几乎失却他面前的目的。”

——歌德

名

家

观

点

“哈姆莱特像我们每一个人一样真实,但又要比我们伟大。他是一个巨人,却又是一个真实的人。因为哈姆莱特不是你,也不是我,而是我们大家。哈姆莱特不是某一个人,而是人。”

——雨果

教师试评:哈姆莱特具有远大的理想,他最终的目标不是复仇,而是扭转乾坤。

合作探究

㈠哈姆莱特最终与对手同归于尽,对于这样的结局,你认为他能否避免?

明确:哈姆莱特的对手克劳狄斯高居王位,老奸巨猾,善于耍阴谋诡计,跟他相比,哈姆莱特势单力孤,鲁莽草率,不善于制定周密计划主动进攻敌人。他答应“比剑”,就意味着克劳狄斯的阴谋已成功了一大半,只是在比剑过程中出现的一些“变数”,如王后喝下毒酒,雷欧提斯也被哈姆莱特用毒剑刺中等,才使他有机会在临死之际用毒剑向克劳狄斯发出致命一击。所以说,哈姆莱特是很难避免这种厄运的。

合作探究

㈡哈姆莱特为什么要相信天命?

明确:

1、对于国王,他没有信心让他受到应有的惩罚而不殃及无辜,此前他误杀波洛涅斯并间接导致奥菲利娅之死。他在除恶的同时也在作恶,这使他良心不安,于是便把一切归于天意。

2、接连遭遇巨大灾祸的打击:父王被杀,母亲改嫁,误杀波洛涅斯,情人落水身亡。他不明白这一切为什么会发生,也只好把一切都视为上天注定。

与哈剧相关的三句名言

1、一千个读者,就有一千个哈姆莱特。

2、脆弱啊,你的名字就是女人。

3、性格决定命运。

文艺复兴

欧洲新兴资产阶级复兴古代希腊、罗马文化为特点的反封建教会的思想文化运动。其思想体系是人文主义思想。这种思想以“人”为中心,反对以“神”为中心;反对神权、神性,宣扬人权、人性。其思想基础为人性论:肯定人的价值,关心人,尊重人,以人为中心,赞美对爱情和幸福的追求,推崇知识,发展到18世纪为:自由、平等、博爱。代表这一时期文学最高水平的就是英国莎士比亚的戏剧。