2020年高一下学期语文人教版必修三《师说 》课件(85页)

文档属性

| 名称 | 2020年高一下学期语文人教版必修三《师说 》课件(85页) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-06-02 21:06:52 | ||

图片预览

文档简介

(共85张PPT)

韩

愈

师

说

解

题

“说”是古代散文中的一种文体,属议论文范围,可以先叙后议,也可夹叙夹议。一般为陈述自己对某种事物的见解。

如:《捕蛇者说》、《马说》等等都属“说”一类文体。

“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,都可按“解说……的道理”来理解。

“师说”意思是:解说关于“从师”的道理。

韩愈写这篇文章赠给他的学生李蟠,其目的就是抨击时弊,宣扬从师的道理

孟子称“人之患在好为人师”。由魏、晋氏以下,人益不事师。今之世,不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名,居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。

-------《答韦中立论师道书

》柳宗元

译文:孟子说:“人的毛病在于喜欢做别人的老师。”从魏晋以来,人们更加不追随老师学习,现在(唐)则没听说有人敢为人师;有的话往往讥笑他,认为是个狂妄的人。只有韩愈奋勇不顾世俗的眼光,勇于触犯众人的忌讳,甘愿承受他人的讥笑和侮辱,招收后进学生,写了师说这篇文章,容色严正地当地老师。世人果然君起责怪他,指指点点,互递眼色,相互拉扯,加油添醋的非议他。韩愈因此得了狂妄的名声;住在长安,饭都来不及煮熟,又忽忙东去,这种情形已经很多次了。

写作背景

在魏晋以后门阀制度仍有沿袭的唐代,贵族子弟都入弘文馆,崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。因此,他们轻贱老师,社会上从师之风日下。在这种情况下,唐代散文家韩愈却大张旗鼓地宣扬自己的观点,批判“耻学于师”的陋习。我们不难从中感受韩愈非凡的勇气和斗争精神。

走近韩愈

韩愈(768-824),字退之,河南河阳人,祖籍河北昌黎,也称“韩昌黎”。晚年任吏部侍郎,故又称“韩吏部”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。

唐代文学家、哲学家、教育家。

古文运动的倡导者。苏轼称他“文起八代之衰”。

“唐宋八大家”之首。(韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石)

走近韩愈

他幼年贫穷,三岁而孤,由兄嫂抚养成人,25岁中进士,29岁后才任宣武节度使属官,后来任国子监祭酒,吏部侍郎等职,中间曾几度被贬。著《昌黎先生集》四十卷。其中有许多为人传颂的优秀散文。他的散文题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,气势雄壮。

“古文运动”是唐代文学史上的一次以复古为名的文风革新运动。它是针对六朝以来泛滥的浮靡文风而发起的。

韩愈和柳宗元是这场运动的主将。他们提出“文以载道”、“文道结合”的观点,主张要像先秦两汉散文那样言之有物,要阐发孔孟之道;反对六朝以来单纯追求形式美、内容贫乏的骈俪文章。主张“言贵创新”,对那些“言之有物”的古文也要“师其意而不师其词”“言贵创新,词必己出”。

经过这次古文运动,终于把文体从六朝以来的浮艳的骈文中解放出来,奠定了唐代实用散文的基础。

古文运动

中国文化史上第一篇集中论述教师问题的不朽之作

——《师说》

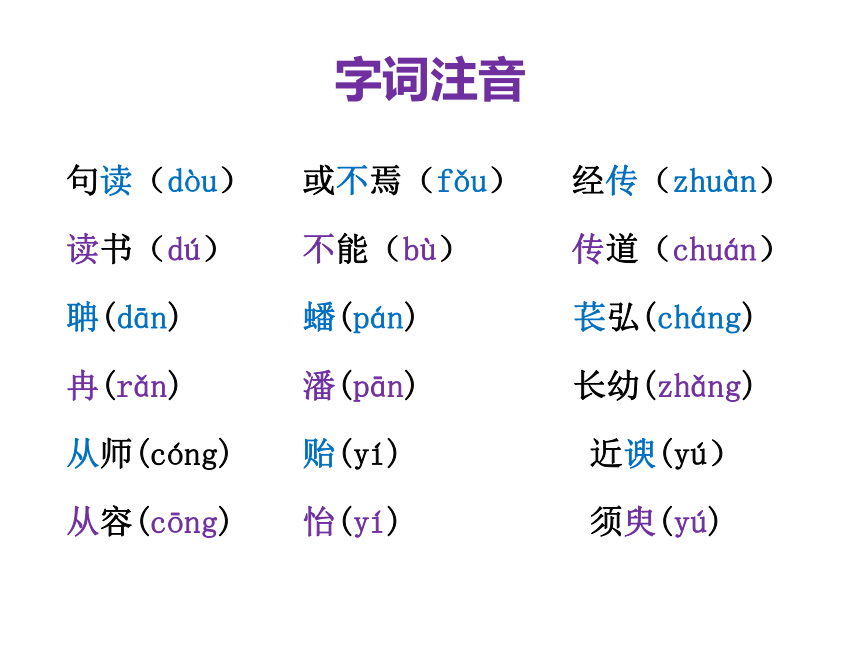

字词注音

句读(dòu)

或不焉(fǒu)

经传(zhuàn)

读书(dú)

不能(bù)

传道(chuán)

聃(dān)

蟠(pán)

苌弘(cháng)

冉(rǎn)

潘(pān)

长幼(zhǎng)

从师(cóng)

贻(yí)

近谀(yú)

从容(cōng)

怡(yí)

须臾(yú)

全文串讲

全文串讲

第一段

古义:泛指求学的人;读书人

古之学者必有师

师者,所以传道受业解惑也。

“……者,

……也”是判断句的标志。

者:辅助性代词代词,放在主语后面,引出判断。

也:句末语气词,表判断的语气。

古义:用来

‥‥‥的

今义:指有专门学问的人。

学者

今义:表因果关系的连词

所以

判断句

道:道理,指儒家的“修身、齐家、治国、平天下”的思想理论。

业:儒家经典。

惑:疑难问题。

受:通“授”,传授。

师者,所以传道受业解惑也。

惑而不从师,其为惑也,终不解矣

。

人非生而知之者,孰能无惑?

知:动词,懂得,明白。

之:代词,代道理,知识。

孰:谁,疑问代词。

惑:名词,疑难问题。

从:动词,跟随,追随。

为:动词,作为,成为。

解:理解。

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

古代求学的人必定有老师。老师,(是)靠(他)来传授道理,讲授学业,解答疑难问题的人啊。人不是一生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑(的问题)?(有了)疑惑,如果不跟老师(学习),那些成为疑难问题的,(就)始终不能解答了。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;

乎:介词,在。

闻:知道,懂得。

也:语助词,表停顿。

从而:古,跟从而;今,连词,表目的或结果。

师:意动,“以……为老师”。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

师:名作动,学习。

庸:副词,表疑问,岂,哪。

年:年龄。

庸……乎:表反问,难道……吗?

状语后置

状语后置

是故无贵无贱,

无长无少,道之所存,师之所存也。

是故:所以,因此。

无:古义,不论,不分;今义,没有。

之:放在主谓之间,取消句子的独立性。

也:句末语气词,表判断。

判断句

出生在我前头(的人),他懂得道理本来早于我,我(应该)跟从(他),把他当做老师;出生在我后面(的人),(如果)他懂得道理也早于我,我(也应该)跟从(他),把他当做老师。我(是向他)学习道理啊,哪管他的生年比我早还是比我晚呢?因此,无论(地位)高低贵贱,无论(年纪)大小,道理存在的(地方),就是老师所在的(地方)。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

1、人为什么要从师?

古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者。

2、作者认为从师的标准是什么?

无贵无贱,无长无少,道之所存,

师之所存也。

总论从师的必要性和择师标准

中心论点:学者必有师

用原文回答下列问题:

总结:第一自然段提出了怎样的中心论点?

从哪几个角度对中心论点进行阐释?

提出中心论点:

古之学者必有师

从师的必要性

老师的作用:传道受业解惑

人非生而知之者

择师的原则

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存

从两个角度阐释

古之

必有师

师者,

传到授业解惑也

吾

师之

是故

贵

贱,

长

少

学者

所以

从而

无

无

无

无

吾从而

之

吾

道也

师者,所以传道受业解惑也。

其闻道也固先乎吾

道之所存,师之所存也。

师

意动,以……为师。

师

名作动,学习。

判断句

状语后置

判断句

第二段

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之

圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人

之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

唉,(古代)从师(学习)的风尚不流传已经很久了,要人没有疑惑就难了!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且(要)跟从老师请教;现在的一般人,他们(的才智)低于圣人很远,却以向老师学习为耻。因此,圣人(就)更加圣明,愚人(就)更加愚昧。圣人之所以(能)成为圣人,愚人之所以成为愚人,(原因)大概都出在这里吧!

从师学习的风尚

取独

超出(一般人)

以……为耻

尚且,还

承接连词

低于

……的原因

揣度语气副词,大约,大概

文言知识总结

师道之不传也久矣

其下圣人也亦远矣

而耻学于师

圣益圣,愚益愚

今之众人

而耻学于师

名作动,从师学习

名词作动词,低于

意动,以······为耻

形作名,圣人,愚人

古今。古,普通人;

今,很多人。

状语后置

本段对“古之圣人”“从师”与

“今之众人”“耻师”相对比后得出了怎样的结论?

“圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?”

爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者也,非吾所谓传其道解

其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

(人们)爱他的(自己的)孩子,(就)选择老师来教他。(但是)对他自己呢,却以跟从老师(学习)为可耻,(真是)糊涂啊!那些孩子们的老师,(是)教孩子们文字,(帮助他们)学习断句的(老师),不是我所说的(能)传授那些(大)道理,解答那些(有关大道理的)疑难问题的(老师)。不理解(书本上的)字句,不能解决(大道理的)疑难问题,有的(书本上的字句)向老师学习,有的(大道理的疑难)不向老师学习;小的方面(倒要)学习,大的方面(却反而)放弃(不学),我未能看出那种人(是)明白(事理)的!

对于

以……为耻

指示代词,那些

代词,指书

文辞的休止和停顿

指示代词,那些

宾前,不知句读

通否

文言知识总结

或不焉

则耻师焉

或师焉

小学而大遗

非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解

通“否”

意动,以······为耻

名作动,从师学

名作动,从师学习

形作名,小的方面

判断句

宾语前置

第二自然段中“今之众人”在从师一事上存在自相矛盾的事实,这是怎样的一个事实?

爱其子,择师而教之

于其身也,则耻师焉

习句读

惑不解

小学大遗未见其明

在对比中论证“学者必有师”的重要性

巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰

弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智

乃反不能及,其可怪也欤!

巫医乐师和各种工匠,(他们)不以互相学习为耻。士大夫这一类(人),(一听到有人)称“老师”称“弟子”等等,就许多人聚(在一块儿)讥笑人家。问他们(为什么讥笑),(他们)就说:“那个(人)同那个(人)(指老师和学生)年龄差不多,道德学问也差不多啊,(以)地位低(的人为师),就可羞耻,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚!”唉!(古代那种)跟从老师(学习)的好风尚不能恢复,(从这些话里就)可以明白了。巫医乐师和各种工匠,君子们认为(是)不值得一提的,现在君子们的见识竟反而比不上(他们),可真奇怪啊!

代词,这些

以……为耻

互相学习

这类人

代词,那些

名词作状语,成群

恢复

不屑与之同列

竟

多么

文言知识总结

不耻相师

则群聚而笑之

位卑则足羞

师道之不复

意动,以······为耻

名作动,从师学

名作状,成群地

意动,感到羞耻

名作动,从师求学

4、第二段中的“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”在从师问题上分别怎样做的?这样的做法带来怎样的结局?

巫医乐师百工之人:不耻相师

士大夫之族:群聚而笑之,曰:位卑则足羞,官盛则近谀

结局:巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及。

再一次通过对比论证“学者必有师”的重要性,批判当时士大夫耻于从师的风气

分论点:师道之不传也久矣

论证方法:对比论证

古之圣人

——

今之众人

择师教子

——

自身耻师

百工之人

——

士大夫之族

对象

从师的态度

结果

论述中心

1

“今之众人”

“耻学于师”

“愚益愚”

通过正反对比,论证了从师学习的重要性,抨击”耻学于师“的社会风气。

“古之圣人”

“从师而问”

“圣益圣”

2

于其子

择师而教之

小学

于其身

耻师

大遗

3

百工之人

不耻相师

士大夫之智不及巫医乐师百工之人

士大夫之族

曰师曰弟子……群聚而笑之

秦无亡矢遗镞之费

厚遗秦王宠臣中庶子蒙嘉

顷之,三遗矢

第三段

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是

故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

圣人没有固定的老师,孔子(曾)以郯子、苌弘、师襄、老聃为师,郯子这些人,他们的贤能(都)比不上孔子。孔子说:“三个人同行,(里面)一定有(可以当)我的老师(的人)。”因此,学生不一定(永远)不如老师,老师不一定(样样都)比学生贤能,(老师和学生的区别只是)听到道理有的早有的迟,学问和技艺(各)有(各的)专长,(只是)如此罢了。

固定的老师

以……为师

这类人

不一定

介词,比

懂得道理

专门研究

代词,此

5、第三自然段举出备受封建文人推崇的孔子的例子,意在证明怎样的观点?

孔子事例

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

孔子曰:“三人行,必有我师。”

证明观点

“学者必有师”

“道之所存,师之所存也。”

弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻。

论证方法:

举例论证

说明谁可为师

分论点:圣人无常师

第四段

李家的孩子(叫)蟠(的),年纪十七(岁),喜欢古文,六经的经文和传文都普遍学习了,(他)不受(当时士大夫那种耻于从师的)时俗的限制,向我学习。我赞许他能够遵行古人(从师)的正道,(所以)写(这篇)《师说》送给他。

李氏子蟠年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

先秦及秦汉散文

普遍

音节助词,不译

介词,被

介词,向

目的连词,来

赠送

代词

说明写作原因

分论点:不拘于时行古道

7、第四段交待写作缘由,但仍隐含着作者

的观点,哪些句子可以表现作者观点?

不拘于时

能行古道

阅读分析第四段

1、概括第四自然段的内容。

2、作者为什么称赞李蟠?

作者赞扬李蟠,既是对他不从流俗的肯定,也是对士大夫们“不从师”的有力批判;既针砭时弊,又通过赞扬李蟠倡导从师。

交代写作缘由:作师说赠李蟠

(不拘于时

能行古道)

阅读分析第四段

说明写作原因

分论点:不拘于时行古道

中心论点:古之学者必有师

提出中心论点,阐述师的作用和择师的标准

(一段)

(二段)

批判当时的坏风气

(三段)

1、中心论点

2、师的作用

3、择师的标准

1、古今对比(纵比)

2、自己与

孩子对比

3、巫医、乐师等与士大夫对比

(自比)

(横比)

以孔子为例,论证从师的正确态度

(四段)

交代写作的缘由,委婉发出倡议:好古文,行古道!

阐述道理

反面、对比论证

正面、事例论证

全文结构梳理

第一部分(1):提出中心论点“古之学者必有师”,并从两个角度阐释中心论点。

第二部分(2—3):论证“古之学者必有师”。

论证一:古之圣人从师与今之众人耻师对比

论证二:择师教子与自身耻师对比;

论证三:巫医乐师百工之人不耻相师与士大

夫之族耻师对比;

论证四:以孔子为例,进一步论证中心论点。

第三部分(4):交代写作缘由,赞许李蟠。

对比论证:师道之不传也久矣

举例论证:圣人无常师

1、对比论证

论证方法

古之圣人——从师

今之众人——耻师

爱其子——择师而教

于其身——耻学于师

巫医乐师百工之人——不耻相师

士大夫之族——耻相师

其智乃

反不及

通过三组对比抨击”耻学于师“的社会风气。

圣益圣

愚益愚

小学大遗

未见其明

3、引用论证

引用孔子的话“三人行,则必有我师”说明从师学习的原则。

2、举例论证

以“孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃”为例说明从师的必要性。

课堂小结

全文通过对从师问题的讨论,表达了作者对古人从师之道的赞扬,对“耻学于师”的社会风气的强烈批判。我们深切体会到作者那因“师道不传”而痛心疾首的情感,同时也为这位伟大文豪非凡的斗争勇气和正直的品行所倾倒。

虽然文章说,这篇文章是写给那个叫李蟠的学生的,可是读到这里我们还会只是这样看吗?他还是写给谁看的呢?

【明确】可以说,韩愈的文章还送给以下的两种人:?

①?写给当时那些不愿学习的士大夫阶层看的。提醒他们改掉这种坏习惯,否则后果会很严重。再读文章最后一段文字,我想我们就不难理解韩愈写这篇文章的感情了,那种社会风气造成的忧心如焚是远远超过李蟠个人勤学好问带给自己的喜悦的。(再读课文最后一段)

?②1200多年过去了,今天我们身边还有很多人在重复着唐人同样的错误,社会上不尊重教师的现象比比皆是:家长袒护孩子,辱骂老师;学生课堂和老师顶嘴甚至围攻老师;学生在路上碰见老师却形同陌路……,从这个意义上说,这篇文章何尝不是写给今天的我们的呢???

正是这种穿越时空的恒久价值,使这篇文章历久弥新,成为经典。同学们,反思自己吧,让中华名族的美德在我们身上发出更耀眼的光芒。

业精于勤,荒于嬉;

行成于思,毁于随

。

诗书勤乃有,不勤腹空虚。

教师是人类的灵魂工程师。——斯大林

一日之师,终身为父。

——关汉卿

为学莫重于尊师。

——谭嗣同

师道既尊,学风自善。

——康有为

知识卡片(一):名人说“师”

孔子的学生子贡,聪颖好学。一次,一鲁国大夫在人前贬低孔子抬高子贡,子贡非常气愤。他当即以房子为喻,说老师的围墙高数十丈,屋内富丽堂皇,不是一般人看得到的;而自己不过只有肩高的围墙,一眼就可望尽。他还把老师孔子比作太阳和月亮,说他光彩照人,不是常人所能超越的。

孔子死后,子贡悲痛万分,在孔子墓旁结庐而居,一直守墓六年。

子贡结庐守墓

远在北宋时期,福建将东县有个叫杨时的进士,他特别喜好钻研学问,到处寻师访友,曾就学于洛阳著名学者程颢门下。程颢死后,又将杨时推荐到其弟程颐门下,在洛阳伊川所建的伊川书院中求学。

杨时那是已经四十多岁,学问也相当高,但他仍谦虚谨慎,不骄不躁,尊师敬友,深得程颐的喜爱,被程颐视为得意门生,得其真传。

杨时同一起学习的游酢向程颐请求学问,却不巧赶上老师正在屋中打盹儿。杨时便劝告游酢不要惊醒老师,于是两人静立门口,等老师醒来。一会儿,天飘起鹅毛大雪,越下越急,杨时和游酢却还立在雪中,游酢是在冻的受不了,几次想叫醒程颐,都被杨时阻拦了。直到程颐一觉醒来,才赫然发现门外的两个雪人!从此,程颐深受感动,更加尽心尽力教杨时,杨时不负众望,终于学到了老师的全部学问。之后,杨时回到南方传播程氏理学,且形成独家学派,世称“龟山先生”。

后人便用“程门立雪”这个典故,来赞扬那些求学师门,诚心专志,尊师重道的学子。

程门立雪

华罗庚成名不忘师恩:著名数学家华罗庚成名之后不止一次说过:“我能取得一些成就,全靠我的教师栽培。1949年,华罗庚从国外回来,马上赶回故乡江苏金坛县,看望发现他数学才能的第一个“伯乐”,王维克老师。他在金坛作数学报告时,特地把王老师请上主席台就座,进会场时让老师走在前面,就座时只肯坐在老师的下首。

?

毛泽东给徐特立写信:徐特立先生是我国杰出的革命教育家。1937年,当徐老60寿辰之际,毛泽东特意写贺信祝寿。他在信的开头说:“徐老同志,你是我二十年前的先生,你现在仍然是我的先生,你将来必定还是我的先生。”

知识点归纳

1、师者,所以传道受业解惑也。

2、或师焉,或不焉。

通假字

受,通“授”,传授

不,通“否”,指不从师学习

古今异义

1、古之学者?必有师

?

古:求学的人??

今:学术上有一定成就的人

2、小学而大遗??

古:小的方面学习??今:小学学校教育

3、今之众人,其下圣人也亦远矣

古:普通人

今:很多人

4、吾从而师之

古:是两个词,动词“从”和连词“而”

今:合成一个连词,表示目的或结果

词类活用

1、吾从而师之/孔子师郯子

(名词的意动用法,以……为师)

2、耻学于师/

则耻师焉/不耻相师

(形容词的意动用法,以……为耻)

3、位卑则足羞

(形容词的意动用法,认为羞耻)

词类活用

5、是故圣益圣,愚益愚/

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚

(形作名,圣人/愚人)

6、小学而大遗

(形作名,小的方面/

大的方面)

词类活用

7、其下圣人也亦远矣

(名词作动词,低于)

8、则群聚而笑之

(名词作状语,成群地)

文言句式

1、判断句

师者,所以传道受业解惑也。

道之所存,师之所存也。

非吾所谓传其道解其惑者也

2、宾语前置

句读之不知,惑之不解。

3、被动句

不拘于时

文言句式

4、状语后置

而耻学于师。

师不必贤于弟子

学于余

1、师者,所以传道受业解惑矣

(表示“用来……的(人)”)

2、圣人之所以为圣,愚人之所以为愚

(表示“……的原因”)

一词多义

所以

1、师道之不传也久矣

(动词,流传)

2、所以传道授业解惑也

(动词,传授)

3、六艺经传

皆通习之

(名词,经书)

一词多义

传

1、古之学者必有师

(老师)

2、巫医乐师百工之人

(专门技艺人)

3、师襄

(姓)

4、吾师道也

/

不耻相师(学习)

5、或师焉

/

师道之不传也久矣/

则耻师焉(从师)

6、吾从而师之/孔子师郯子

(意动,以······为师)

一词多义

师

课文探究

1.人为什么要从师?

古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者。

2.作者认为从师的标准是什么?

无贵无贱,无长无少,道之所存,

师之所存也。

第一段:总论从师的必要性和择师标准。中心论点:学者必有师。

1.句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

句读,惑:都是前置宾语;或:肯定性无定代词,有的人。

译文:一方面不通晓句读,另一方面不能解决疑惑,有的句读向老师学习

,有的疑惑却不向老师学习。

第二段

2.小学而大遗,吾未见其明也。

小:小的方面;

遗:遗漏,丢掉;

明:明智。

译文:小的方面倒要学习,大的方面反而放弃不学,我没看出那种人是明智的。

3.巫医乐师百工之人,不齿相师。

师:(前)名词,表示“……的人”。(后)动词,学习。

齿:“以……为耻”,意动。

译文:巫医乐师和各种工匠这些人,不以互相学习为耻。

4.士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。

族:类。曰:称,说。

云:说,与者合在一起,表示“诸如此类的说法”;则:连词,就。

译文:士大夫这类人,听到称“老师”称“弟子”的,就成群聚在一起讥笑人家。

5.彼于彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。

彼:代词,当老师的(或当学生的);道:学问道德水平。羞:可羞愧;盛:地位高;谀:阿谀,奉承。

译文:他和他年龄差不多,道德学问也差不多,以地位低的人为师,就觉得羞耻,以官职高的人为师,就近乎谄媚了。

6.巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也矣!

齿:队列,不齿,不以为伍;及:赶得上;其:副词表反问,难道?

译文:巫医乐师和各种工匠这些人,君子们不屑一提,现在他们的见识反而赶不上这些人,真是令人奇怪啊!

课文探究

1.第二段对“古之圣人”、“从师”与“今之众人”、“耻师”相对比后得出了怎样的结论?

圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

2.

第二段中“今之众人”在从师一事上存在自相矛盾的事实,这是怎样的一个事实?这种做法作者怎样看待?

爱其子,择师而教之;与其身也,则耻师焉。

小学而大遗,吾未见其明也。

3.第二段中“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”在从师的问题上分别怎样做的?这样的做法带来怎样的局面?

不耻相师;群聚而笑之。

巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤?

4.第二段:批判当时士大夫耻于从师的风气。分论点:师道之不传也久矣。

论证方法:对比论证

古圣人-——今众人

择师教子——自身耻师

巫医乐师百工之人——士大夫之族

5.作者从哪三方面进行对比论证?

(1)纵比:古之圣人,从师而问;

今之众人,耻学于师。

(2)自比:对其子,择师而教;

对其身,耻学于师。

(3)横比:百工之人,不耻相师;

士大夫之族,群聚而笑之。

1.孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子

。

师:以……为师,意动。

徒:类,辈。贤:道德、学问、才能。

译文:孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。郯子这一类人,他们的品德才能当然赶不上孔子。

第三段

2.是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

术业:学问和技艺。攻:研究。如:动词,象。是:代词,这样子。而已:句末语气词,罢了。

译文:所以学生不一定不如老师,老师也不一定比学生强,知道道理有先有后,技能学业各有专门研究,如此而已。?

课文探究

1.联系第一段、第二段,分析第三段举出孔子的例子,意在证明怎样的观点?

学者必有师。

道之所存,师之所存也。

弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻。

2.第三段:说明谁可为师。分论点:圣人无常师。

论证方法:举例论证。

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。

1.李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之。

好:喜爱;六艺经传:六艺,指《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》;通:普遍。

译文:李蟠,十七岁,爱好古文,《诗》、《书》等六经经文及解释经文的著作都普遍地研习过。

第四段

2.不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

于:前一个是介词,表被动,被;后一个也是介词,从;行:做;贻:赠送。

译文:又不被耻学于师的习俗所约束,向我学习。我赞许他能实行古人从师学习的道理,特别写了这篇《师说》来赠给他。

课文探究

文章第四段交待写作缘由,但仍隐含着作者的观点,哪些句子可以表现作者的观点?

不拘于时,学于余,能行古道。

第四段:

说明写作原因。分论点:不拘于时行古道。

韩

愈

师

说

解

题

“说”是古代散文中的一种文体,属议论文范围,可以先叙后议,也可夹叙夹议。一般为陈述自己对某种事物的见解。

如:《捕蛇者说》、《马说》等等都属“说”一类文体。

“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,都可按“解说……的道理”来理解。

“师说”意思是:解说关于“从师”的道理。

韩愈写这篇文章赠给他的学生李蟠,其目的就是抨击时弊,宣扬从师的道理

孟子称“人之患在好为人师”。由魏、晋氏以下,人益不事师。今之世,不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名,居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。

-------《答韦中立论师道书

》柳宗元

译文:孟子说:“人的毛病在于喜欢做别人的老师。”从魏晋以来,人们更加不追随老师学习,现在(唐)则没听说有人敢为人师;有的话往往讥笑他,认为是个狂妄的人。只有韩愈奋勇不顾世俗的眼光,勇于触犯众人的忌讳,甘愿承受他人的讥笑和侮辱,招收后进学生,写了师说这篇文章,容色严正地当地老师。世人果然君起责怪他,指指点点,互递眼色,相互拉扯,加油添醋的非议他。韩愈因此得了狂妄的名声;住在长安,饭都来不及煮熟,又忽忙东去,这种情形已经很多次了。

写作背景

在魏晋以后门阀制度仍有沿袭的唐代,贵族子弟都入弘文馆,崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。因此,他们轻贱老师,社会上从师之风日下。在这种情况下,唐代散文家韩愈却大张旗鼓地宣扬自己的观点,批判“耻学于师”的陋习。我们不难从中感受韩愈非凡的勇气和斗争精神。

走近韩愈

韩愈(768-824),字退之,河南河阳人,祖籍河北昌黎,也称“韩昌黎”。晚年任吏部侍郎,故又称“韩吏部”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。

唐代文学家、哲学家、教育家。

古文运动的倡导者。苏轼称他“文起八代之衰”。

“唐宋八大家”之首。(韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石)

走近韩愈

他幼年贫穷,三岁而孤,由兄嫂抚养成人,25岁中进士,29岁后才任宣武节度使属官,后来任国子监祭酒,吏部侍郎等职,中间曾几度被贬。著《昌黎先生集》四十卷。其中有许多为人传颂的优秀散文。他的散文题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,气势雄壮。

“古文运动”是唐代文学史上的一次以复古为名的文风革新运动。它是针对六朝以来泛滥的浮靡文风而发起的。

韩愈和柳宗元是这场运动的主将。他们提出“文以载道”、“文道结合”的观点,主张要像先秦两汉散文那样言之有物,要阐发孔孟之道;反对六朝以来单纯追求形式美、内容贫乏的骈俪文章。主张“言贵创新”,对那些“言之有物”的古文也要“师其意而不师其词”“言贵创新,词必己出”。

经过这次古文运动,终于把文体从六朝以来的浮艳的骈文中解放出来,奠定了唐代实用散文的基础。

古文运动

中国文化史上第一篇集中论述教师问题的不朽之作

——《师说》

字词注音

句读(dòu)

或不焉(fǒu)

经传(zhuàn)

读书(dú)

不能(bù)

传道(chuán)

聃(dān)

蟠(pán)

苌弘(cháng)

冉(rǎn)

潘(pān)

长幼(zhǎng)

从师(cóng)

贻(yí)

近谀(yú)

从容(cōng)

怡(yí)

须臾(yú)

全文串讲

全文串讲

第一段

古义:泛指求学的人;读书人

古之学者必有师

师者,所以传道受业解惑也。

“……者,

……也”是判断句的标志。

者:辅助性代词代词,放在主语后面,引出判断。

也:句末语气词,表判断的语气。

古义:用来

‥‥‥的

今义:指有专门学问的人。

学者

今义:表因果关系的连词

所以

判断句

道:道理,指儒家的“修身、齐家、治国、平天下”的思想理论。

业:儒家经典。

惑:疑难问题。

受:通“授”,传授。

师者,所以传道受业解惑也。

惑而不从师,其为惑也,终不解矣

。

人非生而知之者,孰能无惑?

知:动词,懂得,明白。

之:代词,代道理,知识。

孰:谁,疑问代词。

惑:名词,疑难问题。

从:动词,跟随,追随。

为:动词,作为,成为。

解:理解。

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

古代求学的人必定有老师。老师,(是)靠(他)来传授道理,讲授学业,解答疑难问题的人啊。人不是一生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑(的问题)?(有了)疑惑,如果不跟老师(学习),那些成为疑难问题的,(就)始终不能解答了。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;

乎:介词,在。

闻:知道,懂得。

也:语助词,表停顿。

从而:古,跟从而;今,连词,表目的或结果。

师:意动,“以……为老师”。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

师:名作动,学习。

庸:副词,表疑问,岂,哪。

年:年龄。

庸……乎:表反问,难道……吗?

状语后置

状语后置

是故无贵无贱,

无长无少,道之所存,师之所存也。

是故:所以,因此。

无:古义,不论,不分;今义,没有。

之:放在主谓之间,取消句子的独立性。

也:句末语气词,表判断。

判断句

出生在我前头(的人),他懂得道理本来早于我,我(应该)跟从(他),把他当做老师;出生在我后面(的人),(如果)他懂得道理也早于我,我(也应该)跟从(他),把他当做老师。我(是向他)学习道理啊,哪管他的生年比我早还是比我晚呢?因此,无论(地位)高低贵贱,无论(年纪)大小,道理存在的(地方),就是老师所在的(地方)。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

1、人为什么要从师?

古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者。

2、作者认为从师的标准是什么?

无贵无贱,无长无少,道之所存,

师之所存也。

总论从师的必要性和择师标准

中心论点:学者必有师

用原文回答下列问题:

总结:第一自然段提出了怎样的中心论点?

从哪几个角度对中心论点进行阐释?

提出中心论点:

古之学者必有师

从师的必要性

老师的作用:传道受业解惑

人非生而知之者

择师的原则

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存

从两个角度阐释

古之

必有师

师者,

传到授业解惑也

吾

师之

是故

贵

贱,

长

少

学者

所以

从而

无

无

无

无

吾从而

之

吾

道也

师者,所以传道受业解惑也。

其闻道也固先乎吾

道之所存,师之所存也。

师

意动,以……为师。

师

名作动,学习。

判断句

状语后置

判断句

第二段

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之

圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人

之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

唉,(古代)从师(学习)的风尚不流传已经很久了,要人没有疑惑就难了!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且(要)跟从老师请教;现在的一般人,他们(的才智)低于圣人很远,却以向老师学习为耻。因此,圣人(就)更加圣明,愚人(就)更加愚昧。圣人之所以(能)成为圣人,愚人之所以成为愚人,(原因)大概都出在这里吧!

从师学习的风尚

取独

超出(一般人)

以……为耻

尚且,还

承接连词

低于

……的原因

揣度语气副词,大约,大概

文言知识总结

师道之不传也久矣

其下圣人也亦远矣

而耻学于师

圣益圣,愚益愚

今之众人

而耻学于师

名作动,从师学习

名词作动词,低于

意动,以······为耻

形作名,圣人,愚人

古今。古,普通人;

今,很多人。

状语后置

本段对“古之圣人”“从师”与

“今之众人”“耻师”相对比后得出了怎样的结论?

“圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?”

爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者也,非吾所谓传其道解

其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

(人们)爱他的(自己的)孩子,(就)选择老师来教他。(但是)对他自己呢,却以跟从老师(学习)为可耻,(真是)糊涂啊!那些孩子们的老师,(是)教孩子们文字,(帮助他们)学习断句的(老师),不是我所说的(能)传授那些(大)道理,解答那些(有关大道理的)疑难问题的(老师)。不理解(书本上的)字句,不能解决(大道理的)疑难问题,有的(书本上的字句)向老师学习,有的(大道理的疑难)不向老师学习;小的方面(倒要)学习,大的方面(却反而)放弃(不学),我未能看出那种人(是)明白(事理)的!

对于

以……为耻

指示代词,那些

代词,指书

文辞的休止和停顿

指示代词,那些

宾前,不知句读

通否

文言知识总结

或不焉

则耻师焉

或师焉

小学而大遗

非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解

通“否”

意动,以······为耻

名作动,从师学

名作动,从师学习

形作名,小的方面

判断句

宾语前置

第二自然段中“今之众人”在从师一事上存在自相矛盾的事实,这是怎样的一个事实?

爱其子,择师而教之

于其身也,则耻师焉

习句读

惑不解

小学大遗未见其明

在对比中论证“学者必有师”的重要性

巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰

弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智

乃反不能及,其可怪也欤!

巫医乐师和各种工匠,(他们)不以互相学习为耻。士大夫这一类(人),(一听到有人)称“老师”称“弟子”等等,就许多人聚(在一块儿)讥笑人家。问他们(为什么讥笑),(他们)就说:“那个(人)同那个(人)(指老师和学生)年龄差不多,道德学问也差不多啊,(以)地位低(的人为师),就可羞耻,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚!”唉!(古代那种)跟从老师(学习)的好风尚不能恢复,(从这些话里就)可以明白了。巫医乐师和各种工匠,君子们认为(是)不值得一提的,现在君子们的见识竟反而比不上(他们),可真奇怪啊!

代词,这些

以……为耻

互相学习

这类人

代词,那些

名词作状语,成群

恢复

不屑与之同列

竟

多么

文言知识总结

不耻相师

则群聚而笑之

位卑则足羞

师道之不复

意动,以······为耻

名作动,从师学

名作状,成群地

意动,感到羞耻

名作动,从师求学

4、第二段中的“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”在从师问题上分别怎样做的?这样的做法带来怎样的结局?

巫医乐师百工之人:不耻相师

士大夫之族:群聚而笑之,曰:位卑则足羞,官盛则近谀

结局:巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及。

再一次通过对比论证“学者必有师”的重要性,批判当时士大夫耻于从师的风气

分论点:师道之不传也久矣

论证方法:对比论证

古之圣人

——

今之众人

择师教子

——

自身耻师

百工之人

——

士大夫之族

对象

从师的态度

结果

论述中心

1

“今之众人”

“耻学于师”

“愚益愚”

通过正反对比,论证了从师学习的重要性,抨击”耻学于师“的社会风气。

“古之圣人”

“从师而问”

“圣益圣”

2

于其子

择师而教之

小学

于其身

耻师

大遗

3

百工之人

不耻相师

士大夫之智不及巫医乐师百工之人

士大夫之族

曰师曰弟子……群聚而笑之

秦无亡矢遗镞之费

厚遗秦王宠臣中庶子蒙嘉

顷之,三遗矢

第三段

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是

故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

圣人没有固定的老师,孔子(曾)以郯子、苌弘、师襄、老聃为师,郯子这些人,他们的贤能(都)比不上孔子。孔子说:“三个人同行,(里面)一定有(可以当)我的老师(的人)。”因此,学生不一定(永远)不如老师,老师不一定(样样都)比学生贤能,(老师和学生的区别只是)听到道理有的早有的迟,学问和技艺(各)有(各的)专长,(只是)如此罢了。

固定的老师

以……为师

这类人

不一定

介词,比

懂得道理

专门研究

代词,此

5、第三自然段举出备受封建文人推崇的孔子的例子,意在证明怎样的观点?

孔子事例

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

孔子曰:“三人行,必有我师。”

证明观点

“学者必有师”

“道之所存,师之所存也。”

弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻。

论证方法:

举例论证

说明谁可为师

分论点:圣人无常师

第四段

李家的孩子(叫)蟠(的),年纪十七(岁),喜欢古文,六经的经文和传文都普遍学习了,(他)不受(当时士大夫那种耻于从师的)时俗的限制,向我学习。我赞许他能够遵行古人(从师)的正道,(所以)写(这篇)《师说》送给他。

李氏子蟠年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

先秦及秦汉散文

普遍

音节助词,不译

介词,被

介词,向

目的连词,来

赠送

代词

说明写作原因

分论点:不拘于时行古道

7、第四段交待写作缘由,但仍隐含着作者

的观点,哪些句子可以表现作者观点?

不拘于时

能行古道

阅读分析第四段

1、概括第四自然段的内容。

2、作者为什么称赞李蟠?

作者赞扬李蟠,既是对他不从流俗的肯定,也是对士大夫们“不从师”的有力批判;既针砭时弊,又通过赞扬李蟠倡导从师。

交代写作缘由:作师说赠李蟠

(不拘于时

能行古道)

阅读分析第四段

说明写作原因

分论点:不拘于时行古道

中心论点:古之学者必有师

提出中心论点,阐述师的作用和择师的标准

(一段)

(二段)

批判当时的坏风气

(三段)

1、中心论点

2、师的作用

3、择师的标准

1、古今对比(纵比)

2、自己与

孩子对比

3、巫医、乐师等与士大夫对比

(自比)

(横比)

以孔子为例,论证从师的正确态度

(四段)

交代写作的缘由,委婉发出倡议:好古文,行古道!

阐述道理

反面、对比论证

正面、事例论证

全文结构梳理

第一部分(1):提出中心论点“古之学者必有师”,并从两个角度阐释中心论点。

第二部分(2—3):论证“古之学者必有师”。

论证一:古之圣人从师与今之众人耻师对比

论证二:择师教子与自身耻师对比;

论证三:巫医乐师百工之人不耻相师与士大

夫之族耻师对比;

论证四:以孔子为例,进一步论证中心论点。

第三部分(4):交代写作缘由,赞许李蟠。

对比论证:师道之不传也久矣

举例论证:圣人无常师

1、对比论证

论证方法

古之圣人——从师

今之众人——耻师

爱其子——择师而教

于其身——耻学于师

巫医乐师百工之人——不耻相师

士大夫之族——耻相师

其智乃

反不及

通过三组对比抨击”耻学于师“的社会风气。

圣益圣

愚益愚

小学大遗

未见其明

3、引用论证

引用孔子的话“三人行,则必有我师”说明从师学习的原则。

2、举例论证

以“孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃”为例说明从师的必要性。

课堂小结

全文通过对从师问题的讨论,表达了作者对古人从师之道的赞扬,对“耻学于师”的社会风气的强烈批判。我们深切体会到作者那因“师道不传”而痛心疾首的情感,同时也为这位伟大文豪非凡的斗争勇气和正直的品行所倾倒。

虽然文章说,这篇文章是写给那个叫李蟠的学生的,可是读到这里我们还会只是这样看吗?他还是写给谁看的呢?

【明确】可以说,韩愈的文章还送给以下的两种人:?

①?写给当时那些不愿学习的士大夫阶层看的。提醒他们改掉这种坏习惯,否则后果会很严重。再读文章最后一段文字,我想我们就不难理解韩愈写这篇文章的感情了,那种社会风气造成的忧心如焚是远远超过李蟠个人勤学好问带给自己的喜悦的。(再读课文最后一段)

?②1200多年过去了,今天我们身边还有很多人在重复着唐人同样的错误,社会上不尊重教师的现象比比皆是:家长袒护孩子,辱骂老师;学生课堂和老师顶嘴甚至围攻老师;学生在路上碰见老师却形同陌路……,从这个意义上说,这篇文章何尝不是写给今天的我们的呢???

正是这种穿越时空的恒久价值,使这篇文章历久弥新,成为经典。同学们,反思自己吧,让中华名族的美德在我们身上发出更耀眼的光芒。

业精于勤,荒于嬉;

行成于思,毁于随

。

诗书勤乃有,不勤腹空虚。

教师是人类的灵魂工程师。——斯大林

一日之师,终身为父。

——关汉卿

为学莫重于尊师。

——谭嗣同

师道既尊,学风自善。

——康有为

知识卡片(一):名人说“师”

孔子的学生子贡,聪颖好学。一次,一鲁国大夫在人前贬低孔子抬高子贡,子贡非常气愤。他当即以房子为喻,说老师的围墙高数十丈,屋内富丽堂皇,不是一般人看得到的;而自己不过只有肩高的围墙,一眼就可望尽。他还把老师孔子比作太阳和月亮,说他光彩照人,不是常人所能超越的。

孔子死后,子贡悲痛万分,在孔子墓旁结庐而居,一直守墓六年。

子贡结庐守墓

远在北宋时期,福建将东县有个叫杨时的进士,他特别喜好钻研学问,到处寻师访友,曾就学于洛阳著名学者程颢门下。程颢死后,又将杨时推荐到其弟程颐门下,在洛阳伊川所建的伊川书院中求学。

杨时那是已经四十多岁,学问也相当高,但他仍谦虚谨慎,不骄不躁,尊师敬友,深得程颐的喜爱,被程颐视为得意门生,得其真传。

杨时同一起学习的游酢向程颐请求学问,却不巧赶上老师正在屋中打盹儿。杨时便劝告游酢不要惊醒老师,于是两人静立门口,等老师醒来。一会儿,天飘起鹅毛大雪,越下越急,杨时和游酢却还立在雪中,游酢是在冻的受不了,几次想叫醒程颐,都被杨时阻拦了。直到程颐一觉醒来,才赫然发现门外的两个雪人!从此,程颐深受感动,更加尽心尽力教杨时,杨时不负众望,终于学到了老师的全部学问。之后,杨时回到南方传播程氏理学,且形成独家学派,世称“龟山先生”。

后人便用“程门立雪”这个典故,来赞扬那些求学师门,诚心专志,尊师重道的学子。

程门立雪

华罗庚成名不忘师恩:著名数学家华罗庚成名之后不止一次说过:“我能取得一些成就,全靠我的教师栽培。1949年,华罗庚从国外回来,马上赶回故乡江苏金坛县,看望发现他数学才能的第一个“伯乐”,王维克老师。他在金坛作数学报告时,特地把王老师请上主席台就座,进会场时让老师走在前面,就座时只肯坐在老师的下首。

?

毛泽东给徐特立写信:徐特立先生是我国杰出的革命教育家。1937年,当徐老60寿辰之际,毛泽东特意写贺信祝寿。他在信的开头说:“徐老同志,你是我二十年前的先生,你现在仍然是我的先生,你将来必定还是我的先生。”

知识点归纳

1、师者,所以传道受业解惑也。

2、或师焉,或不焉。

通假字

受,通“授”,传授

不,通“否”,指不从师学习

古今异义

1、古之学者?必有师

?

古:求学的人??

今:学术上有一定成就的人

2、小学而大遗??

古:小的方面学习??今:小学学校教育

3、今之众人,其下圣人也亦远矣

古:普通人

今:很多人

4、吾从而师之

古:是两个词,动词“从”和连词“而”

今:合成一个连词,表示目的或结果

词类活用

1、吾从而师之/孔子师郯子

(名词的意动用法,以……为师)

2、耻学于师/

则耻师焉/不耻相师

(形容词的意动用法,以……为耻)

3、位卑则足羞

(形容词的意动用法,认为羞耻)

词类活用

5、是故圣益圣,愚益愚/

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚

(形作名,圣人/愚人)

6、小学而大遗

(形作名,小的方面/

大的方面)

词类活用

7、其下圣人也亦远矣

(名词作动词,低于)

8、则群聚而笑之

(名词作状语,成群地)

文言句式

1、判断句

师者,所以传道受业解惑也。

道之所存,师之所存也。

非吾所谓传其道解其惑者也

2、宾语前置

句读之不知,惑之不解。

3、被动句

不拘于时

文言句式

4、状语后置

而耻学于师。

师不必贤于弟子

学于余

1、师者,所以传道受业解惑矣

(表示“用来……的(人)”)

2、圣人之所以为圣,愚人之所以为愚

(表示“……的原因”)

一词多义

所以

1、师道之不传也久矣

(动词,流传)

2、所以传道授业解惑也

(动词,传授)

3、六艺经传

皆通习之

(名词,经书)

一词多义

传

1、古之学者必有师

(老师)

2、巫医乐师百工之人

(专门技艺人)

3、师襄

(姓)

4、吾师道也

/

不耻相师(学习)

5、或师焉

/

师道之不传也久矣/

则耻师焉(从师)

6、吾从而师之/孔子师郯子

(意动,以······为师)

一词多义

师

课文探究

1.人为什么要从师?

古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者。

2.作者认为从师的标准是什么?

无贵无贱,无长无少,道之所存,

师之所存也。

第一段:总论从师的必要性和择师标准。中心论点:学者必有师。

1.句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

句读,惑:都是前置宾语;或:肯定性无定代词,有的人。

译文:一方面不通晓句读,另一方面不能解决疑惑,有的句读向老师学习

,有的疑惑却不向老师学习。

第二段

2.小学而大遗,吾未见其明也。

小:小的方面;

遗:遗漏,丢掉;

明:明智。

译文:小的方面倒要学习,大的方面反而放弃不学,我没看出那种人是明智的。

3.巫医乐师百工之人,不齿相师。

师:(前)名词,表示“……的人”。(后)动词,学习。

齿:“以……为耻”,意动。

译文:巫医乐师和各种工匠这些人,不以互相学习为耻。

4.士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。

族:类。曰:称,说。

云:说,与者合在一起,表示“诸如此类的说法”;则:连词,就。

译文:士大夫这类人,听到称“老师”称“弟子”的,就成群聚在一起讥笑人家。

5.彼于彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。

彼:代词,当老师的(或当学生的);道:学问道德水平。羞:可羞愧;盛:地位高;谀:阿谀,奉承。

译文:他和他年龄差不多,道德学问也差不多,以地位低的人为师,就觉得羞耻,以官职高的人为师,就近乎谄媚了。

6.巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也矣!

齿:队列,不齿,不以为伍;及:赶得上;其:副词表反问,难道?

译文:巫医乐师和各种工匠这些人,君子们不屑一提,现在他们的见识反而赶不上这些人,真是令人奇怪啊!

课文探究

1.第二段对“古之圣人”、“从师”与“今之众人”、“耻师”相对比后得出了怎样的结论?

圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

2.

第二段中“今之众人”在从师一事上存在自相矛盾的事实,这是怎样的一个事实?这种做法作者怎样看待?

爱其子,择师而教之;与其身也,则耻师焉。

小学而大遗,吾未见其明也。

3.第二段中“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”在从师的问题上分别怎样做的?这样的做法带来怎样的局面?

不耻相师;群聚而笑之。

巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤?

4.第二段:批判当时士大夫耻于从师的风气。分论点:师道之不传也久矣。

论证方法:对比论证

古圣人-——今众人

择师教子——自身耻师

巫医乐师百工之人——士大夫之族

5.作者从哪三方面进行对比论证?

(1)纵比:古之圣人,从师而问;

今之众人,耻学于师。

(2)自比:对其子,择师而教;

对其身,耻学于师。

(3)横比:百工之人,不耻相师;

士大夫之族,群聚而笑之。

1.孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子

。

师:以……为师,意动。

徒:类,辈。贤:道德、学问、才能。

译文:孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。郯子这一类人,他们的品德才能当然赶不上孔子。

第三段

2.是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

术业:学问和技艺。攻:研究。如:动词,象。是:代词,这样子。而已:句末语气词,罢了。

译文:所以学生不一定不如老师,老师也不一定比学生强,知道道理有先有后,技能学业各有专门研究,如此而已。?

课文探究

1.联系第一段、第二段,分析第三段举出孔子的例子,意在证明怎样的观点?

学者必有师。

道之所存,师之所存也。

弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻。

2.第三段:说明谁可为师。分论点:圣人无常师。

论证方法:举例论证。

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。

1.李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之。

好:喜爱;六艺经传:六艺,指《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》;通:普遍。

译文:李蟠,十七岁,爱好古文,《诗》、《书》等六经经文及解释经文的著作都普遍地研习过。

第四段

2.不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

于:前一个是介词,表被动,被;后一个也是介词,从;行:做;贻:赠送。

译文:又不被耻学于师的习俗所约束,向我学习。我赞许他能实行古人从师学习的道理,特别写了这篇《师说》来赠给他。

课文探究

文章第四段交待写作缘由,但仍隐含着作者的观点,哪些句子可以表现作者的观点?

不拘于时,学于余,能行古道。

第四段:

说明写作原因。分论点:不拘于时行古道。