部编版七年级下册第20课《古代诗歌五首——望岳》课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级下册第20课《古代诗歌五首——望岳》课件(共22张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-06-03 22:33:03 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

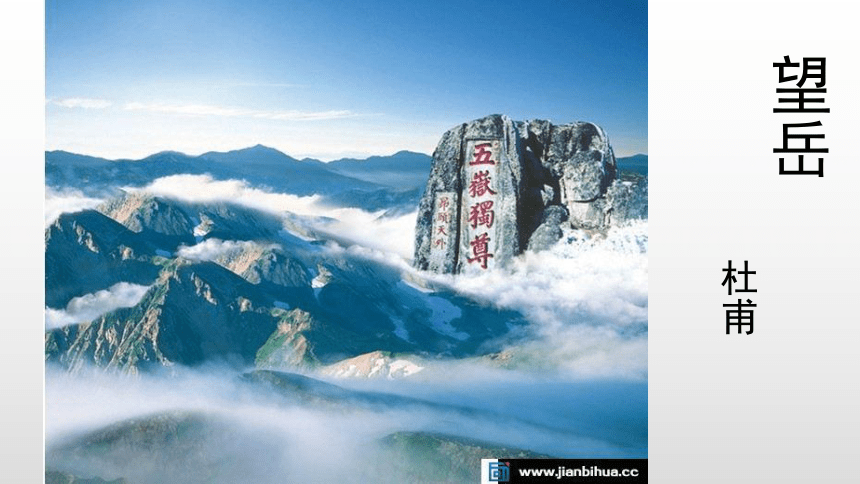

望岳

杜甫

1、熟读成诵,声情并茂。能正确把握诗歌朗诵的语气、语调、节奏等技巧。

2、理解诗句的意思,了解诗人表达的思想情感。理解、学习诗人蓬勃的朝气和远大的抱负。

3、认识泰山雄伟神奇的景象,培养热爱大自然、热爱祖国河山的感情,陶冶美的情操。

教学目标:

泰山有“五岳之首”、“五岳独尊”的称誉。

古代帝王登基之初,太平之岁,多来泰山举行封禅大典,祭告天地。先秦时期有72代君主到泰山封禅;自秦汉至明清,历代皇帝到泰山封禅27次。

历代文化也

留下了数以干计的诗文刻石。如孔子的《邱陵歌》、司马迁的《封禅书》、曹植的《飞龙篇》、李白的《泰山吟》、杜甫的《望岳》等诗文,成为中国的传世名篇

。

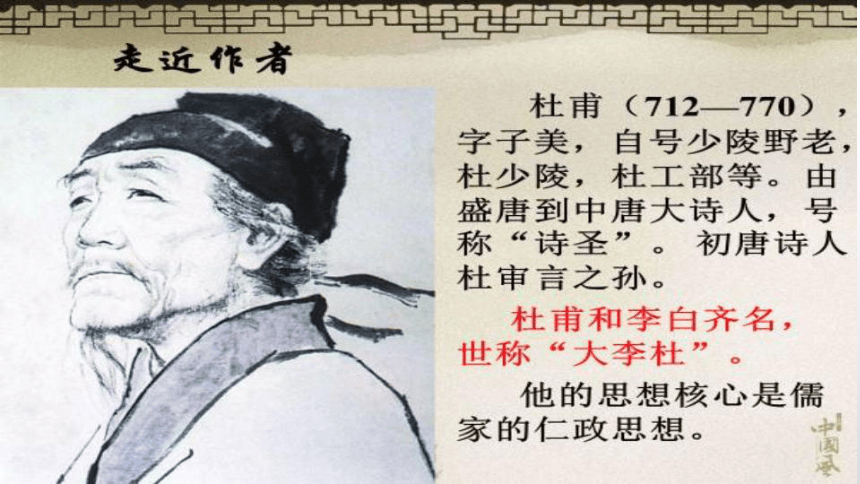

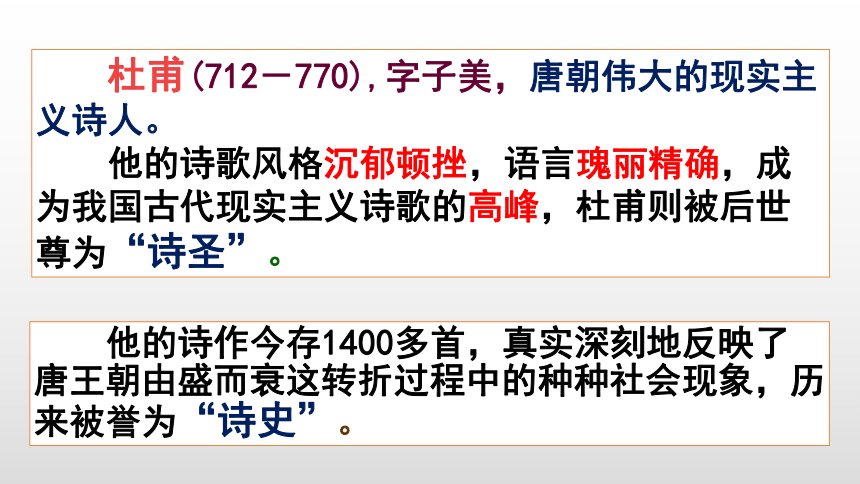

杜甫(712-770),字子美,唐朝伟大的现实主义诗人。

他的诗歌风格沉郁顿挫,语言瑰丽精确,成为我国古代现实主义诗歌的高峰,杜甫则被后世尊为“诗圣”。

他的诗作今存1400多首,真实深刻地反映了唐王朝由盛而衰这转折过程中的种种社会现象,历来被誉为“诗史”。

望

岳

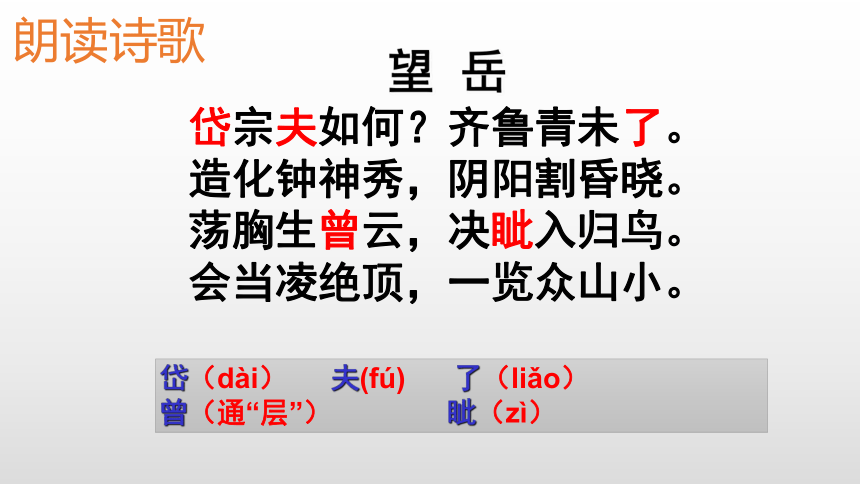

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

朗读诗歌

岱(dài)

夫(fú)

了(liǎo)

曾(通“层”)

眦(zì)

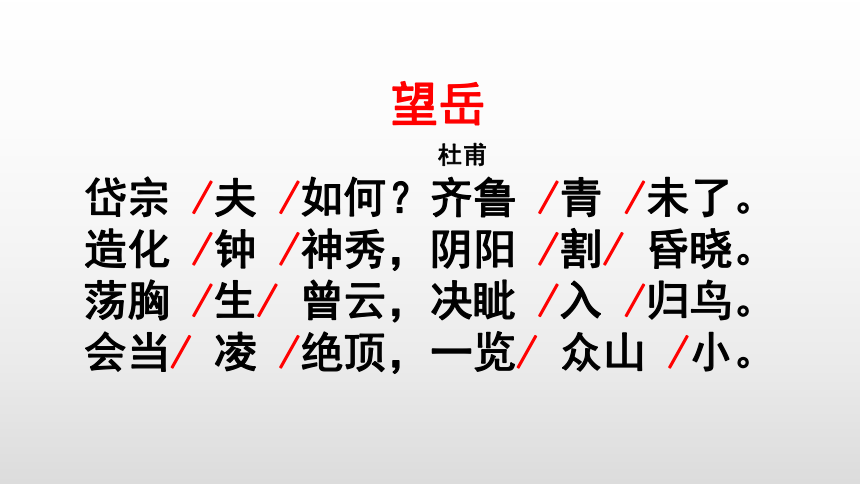

望岳

杜甫

岱宗

/夫

/如何?齐鲁

/青

/未了。

造化

/钟

/神秀,阴阳

/割/

昏晓。

荡胸

/生/

曾云,决眦

/入

/归鸟。

会当/

凌

/绝顶,一览/

众山

/小。

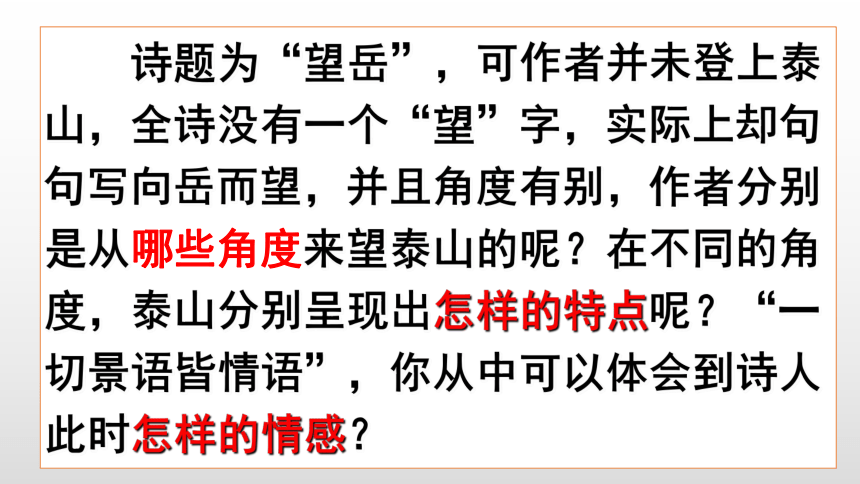

诗题为“望岳”,可作者并未登上泰山,全诗没有一个“望”字,实际上却句句写向岳而望,并且角度有别,作者分别是从哪些角度来望泰山的呢?在不同的角度,泰山分别呈现出怎样的特点呢?“一切景语皆情语”,你从中可以体会到诗人此时怎样的情感?

结合课下注释理解前三联的内容,并思考:

每一联分别从哪些角度来望泰山?

体现了泰山怎样的特点?哪些词语可以看出?

表达了诗人怎样的思想感情?

该怎样朗读?

岱宗夫如何?

齐鲁青未了。

造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

(写远望泰山的整体形象)

五岳之首泰山的景象怎么样?泰山横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断。

(写近望泰山的秀美高大)

大自然将神奇和秀丽集中于泰山,山的南北两面,一面明亮一面昏暗,截然不同。

荡胸生曾云,

决眦入归鸟。

(写细望泰山的景物、诗人感受

)

层云生起,使心胸震荡;张大眼睛,远望飞鸟归林;

体现了泰山怎样的特点?哪些词语可以看出?

“青未了”,齐国和鲁国的国境之外还能望见远远横亘在那里的泰山,以距离之远烘托泰山之高。

泰山之南为鲁,泰山之北为齐,此句表明地理位置。

“钟”,钟爱。大自然特别钟爱泰山,一切神奇秀美的景色都集中在在这里。“钟”将自然写得有情。

山南是晴朗的,山北仍是黑沉沉的,同一时间,明暗不同。“割”,写出了泰山参天矗立的雄姿,使静止的山峰充满了活力。

归鸟,可见时已薄暮。

“眦”,眼眶。绝眦,将诗人极目仰望时的神态描写得活灵活现。写望时的这种全神贯注,浮想联翩,衬托出泰山的雄伟壮丽及其令人震撼的力量。

表达了怎样的思想感情?

前三联热情地赞美了泰山高大巍峨的气势和神奇秀丽的景色。

结合课下注释理解第四联的内容,并思考:

你怎样理解“会当凌绝顶,一览众山小”这句诗?

诗人登山了吗?那他怎么知道“一览众山小”的呢?

这时的泰山又呈现出怎样的特点?表达了诗人怎样的感情?

怎样才能登上泰山绝顶呢?

会当凌绝顶,

一览众山小。

(写诗人心底的愿望

)

我终要登上泰山的顶峰,站在山巅把那渺小群山眺望。

“会当”,一定要。“凌”,登上。表现登临的决心和豪迈的气概。

不怕困难,敢于攀登绝顶,俯视一切的雄心和气概。

联系背景,读懂人物:

从诗中你看到了一个怎样的诗人?

杜甫出身于“奉官守儒”的家庭,早年有

“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏伟抱负。本诗写于公元736年(24岁),他赴洛阳参加进士考试,结果落第。于是在齐赵一带漫游,此诗为漫游时所作。

诗歌创作追求:

“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休”

远大的志向和广阔的胸襟

不怕困难敢攀登峰俯视一切的雄心气概

卓然独立兼济天下的豪情壮志

这首诗表达了怎样的思想感情?

这首诗热情地赞美了泰山高大巍峨的气势和神奇秀丽的景色,体现了诗人青年时代乐观自信、积极向上的进取精神。

你还知道哪些曾立下壮志后终成就一番伟业并留下千古名句的人?

曹操《观沧海》:日月之行,若出其中,星汉灿烂,

若出其里。

范仲淹登岳阳楼:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

毛泽东登橘子洲头:指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。

陆游:位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖(hé)棺。

林则徐:苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。

周总理:“为中华之崛起而读书”

望岳

杜甫

1、熟读成诵,声情并茂。能正确把握诗歌朗诵的语气、语调、节奏等技巧。

2、理解诗句的意思,了解诗人表达的思想情感。理解、学习诗人蓬勃的朝气和远大的抱负。

3、认识泰山雄伟神奇的景象,培养热爱大自然、热爱祖国河山的感情,陶冶美的情操。

教学目标:

泰山有“五岳之首”、“五岳独尊”的称誉。

古代帝王登基之初,太平之岁,多来泰山举行封禅大典,祭告天地。先秦时期有72代君主到泰山封禅;自秦汉至明清,历代皇帝到泰山封禅27次。

历代文化也

留下了数以干计的诗文刻石。如孔子的《邱陵歌》、司马迁的《封禅书》、曹植的《飞龙篇》、李白的《泰山吟》、杜甫的《望岳》等诗文,成为中国的传世名篇

。

杜甫(712-770),字子美,唐朝伟大的现实主义诗人。

他的诗歌风格沉郁顿挫,语言瑰丽精确,成为我国古代现实主义诗歌的高峰,杜甫则被后世尊为“诗圣”。

他的诗作今存1400多首,真实深刻地反映了唐王朝由盛而衰这转折过程中的种种社会现象,历来被誉为“诗史”。

望

岳

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

朗读诗歌

岱(dài)

夫(fú)

了(liǎo)

曾(通“层”)

眦(zì)

望岳

杜甫

岱宗

/夫

/如何?齐鲁

/青

/未了。

造化

/钟

/神秀,阴阳

/割/

昏晓。

荡胸

/生/

曾云,决眦

/入

/归鸟。

会当/

凌

/绝顶,一览/

众山

/小。

诗题为“望岳”,可作者并未登上泰山,全诗没有一个“望”字,实际上却句句写向岳而望,并且角度有别,作者分别是从哪些角度来望泰山的呢?在不同的角度,泰山分别呈现出怎样的特点呢?“一切景语皆情语”,你从中可以体会到诗人此时怎样的情感?

结合课下注释理解前三联的内容,并思考:

每一联分别从哪些角度来望泰山?

体现了泰山怎样的特点?哪些词语可以看出?

表达了诗人怎样的思想感情?

该怎样朗读?

岱宗夫如何?

齐鲁青未了。

造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

(写远望泰山的整体形象)

五岳之首泰山的景象怎么样?泰山横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断。

(写近望泰山的秀美高大)

大自然将神奇和秀丽集中于泰山,山的南北两面,一面明亮一面昏暗,截然不同。

荡胸生曾云,

决眦入归鸟。

(写细望泰山的景物、诗人感受

)

层云生起,使心胸震荡;张大眼睛,远望飞鸟归林;

体现了泰山怎样的特点?哪些词语可以看出?

“青未了”,齐国和鲁国的国境之外还能望见远远横亘在那里的泰山,以距离之远烘托泰山之高。

泰山之南为鲁,泰山之北为齐,此句表明地理位置。

“钟”,钟爱。大自然特别钟爱泰山,一切神奇秀美的景色都集中在在这里。“钟”将自然写得有情。

山南是晴朗的,山北仍是黑沉沉的,同一时间,明暗不同。“割”,写出了泰山参天矗立的雄姿,使静止的山峰充满了活力。

归鸟,可见时已薄暮。

“眦”,眼眶。绝眦,将诗人极目仰望时的神态描写得活灵活现。写望时的这种全神贯注,浮想联翩,衬托出泰山的雄伟壮丽及其令人震撼的力量。

表达了怎样的思想感情?

前三联热情地赞美了泰山高大巍峨的气势和神奇秀丽的景色。

结合课下注释理解第四联的内容,并思考:

你怎样理解“会当凌绝顶,一览众山小”这句诗?

诗人登山了吗?那他怎么知道“一览众山小”的呢?

这时的泰山又呈现出怎样的特点?表达了诗人怎样的感情?

怎样才能登上泰山绝顶呢?

会当凌绝顶,

一览众山小。

(写诗人心底的愿望

)

我终要登上泰山的顶峰,站在山巅把那渺小群山眺望。

“会当”,一定要。“凌”,登上。表现登临的决心和豪迈的气概。

不怕困难,敢于攀登绝顶,俯视一切的雄心和气概。

联系背景,读懂人物:

从诗中你看到了一个怎样的诗人?

杜甫出身于“奉官守儒”的家庭,早年有

“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏伟抱负。本诗写于公元736年(24岁),他赴洛阳参加进士考试,结果落第。于是在齐赵一带漫游,此诗为漫游时所作。

诗歌创作追求:

“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休”

远大的志向和广阔的胸襟

不怕困难敢攀登峰俯视一切的雄心气概

卓然独立兼济天下的豪情壮志

这首诗表达了怎样的思想感情?

这首诗热情地赞美了泰山高大巍峨的气势和神奇秀丽的景色,体现了诗人青年时代乐观自信、积极向上的进取精神。

你还知道哪些曾立下壮志后终成就一番伟业并留下千古名句的人?

曹操《观沧海》:日月之行,若出其中,星汉灿烂,

若出其里。

范仲淹登岳阳楼:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

毛泽东登橘子洲头:指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。

陆游:位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖(hé)棺。

林则徐:苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。

周总理:“为中华之崛起而读书”

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读