21《庄子》二则 同步课件(共48张PPT)

文档属性

| 名称 | 21《庄子》二则 同步课件(共48张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 768.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-06-03 21:52:31 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

语文(部编版)

八年级

下册

第六单元第21课

庄子二则

北冥有鱼

庄子与惠子游于濠梁之上

北冥有鱼

鹏

学习目标

1.诵读课文,理解课文内容;

2.掌握相关的文学常识和重点文言词语;

2.赏析鲲鹏的形象特点,感悟庄子追求自由、淡泊名利的人生观,做一个志趣高雅的人。

作者介绍

庄子名周,战国宋人。他继承和发展了老子的哲学思想,是道家学派的重要代表人物,世人并称“老庄”。庄子对待生活的态度是:一切顺其自然,“安时而处顺”、“知其无可奈何而安之若命”、“清静无为”。政治上主张“无为而治”。

《庄子》,亦称《南华经》,是庄子及其后学的著作集,道家经典之一。《庄子》一书,据《汉书·艺文志》记载有52篇,现在仅存33篇,分为内篇7篇、外篇15篇、杂篇11篇。《庄子》散文在先秦诸子中独具风格,文章已完全突破了语录形式而发展成为专题论文。其文章汪洋恣肆,多采用寓言故事形式,想象丰富,辛辣、幽默、形象、生动,富有趣味性以及艺术魅力。

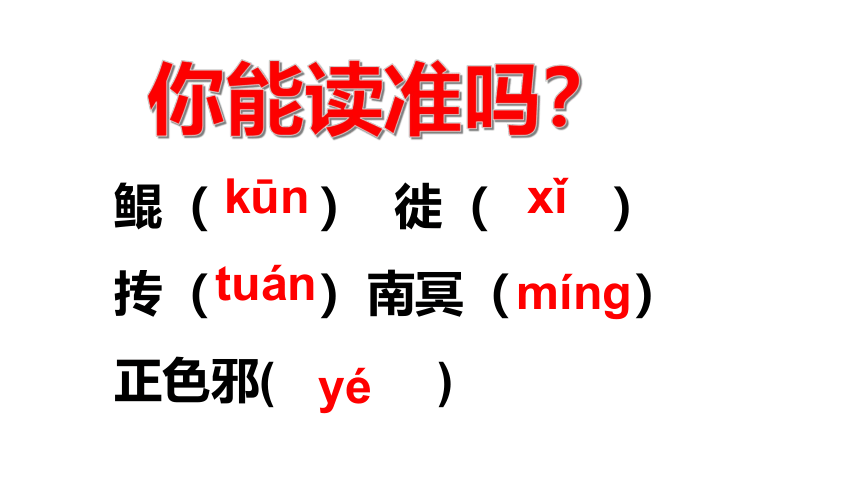

你能读准吗?

鲲(

)

徙(

)

抟(

)南冥(

)

正色邪(

)

kūn

xǐ

tuán

mínɡ

yé

课堂活动一

熟读课文

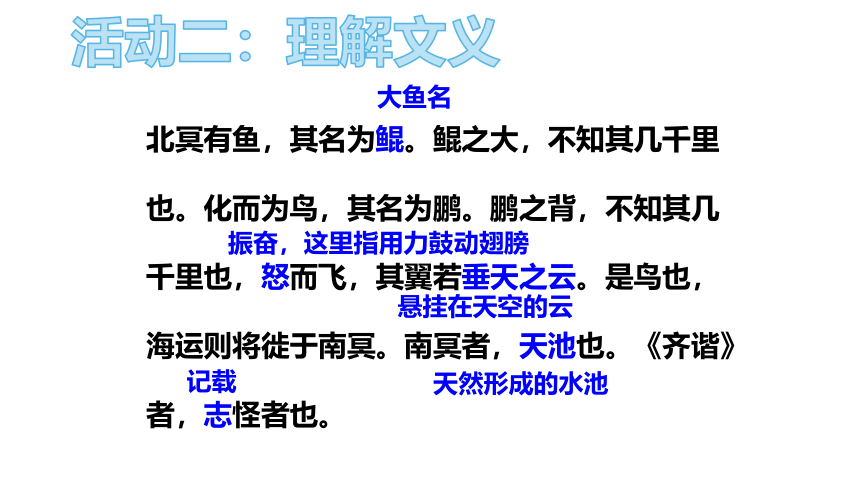

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也,怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。

大鱼名

振奋,这里指用力鼓动翅膀

悬挂在天空的云

天然形成的水池

记载

活动二:理解文义

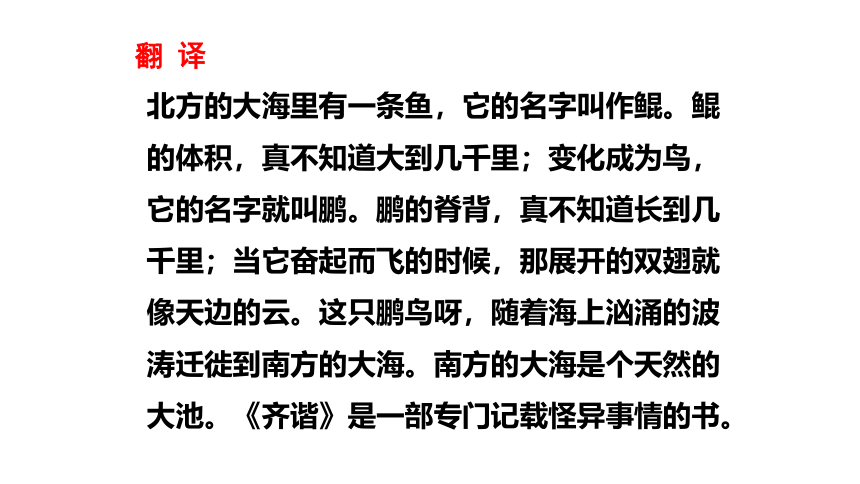

北方的大海里有一条鱼,它的名字叫作鲲。鲲的体积,真不知道大到几千里;变化成为鸟,它的名字就叫鹏。鹏的脊背,真不知道长到几千里;当它奋起而飞的时候,那展开的双翅就像天边的云。这只鹏鸟呀,随着海上汹涌的波涛迁徙到南方的大海。南方的大海是个天然的大池。《齐谐》是一部专门记载怪异事情的书。

翻

译

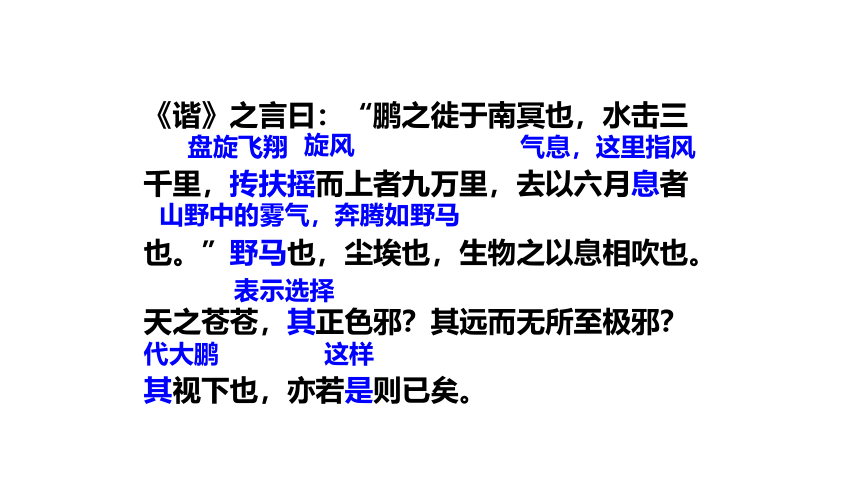

《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

盘旋飞翔

旋风

气息,这里指风

山野中的雾气,奔腾如野马

表示选择

代大鹏

这样

翻

译

这本书上记载说:“鹏鸟迁徙到南方的大海,翅膀拍击水面激起三千里的波涛,海面上急骤的狂风盘旋而上直冲九万里高空,离开北方的大海用了六个月的时间方才停歇下来”。春日林泽原野上蒸腾浮动犹如奔马的雾气,低空里沸沸扬扬的尘埃,都是大自然里各种生物的气息吹拂所致。天空是那么湛蓝湛蓝的,难道这就是它真正的颜色吗?抑或是高旷辽远没法看到它的尽头呢?鹏鸟在高空往下看,也不过就像人在地面上看天一样罢了。

3.在庄子的作品中,往往借用寓言故事说理,

使文章生动活泼,寓意隽永,感染力强。

想一想,文章借鲲鹏的寓言说明什么道理?

鲲鹏是“有所恃”有所凭借和依靠的,非真正的“逍遥”和绝对的自由。无论自身再强大,也必须与自然融为一体,借助自然的力量才能实现自我的超越和精神的自由,说明任何事物的存在都是依附于一定的条件,它们的活动都是有所凭借。

活动三:问题探究

1.文章标题为北冥有鱼,后来怎么又写鸟了?

鸟是由鱼变化而来的。鲲的体积有几千里,变成鸟后,鸟的背部不知有几千里。说明庄子想像力丰富。

2.鸟为什么要迁徙到南冥?

南冥是天然的大池,是鸟心目中的理想境地,是要追求一种精神的自由。

3.鲲鹏的形象如何?试结合文章内容分析。

作者笔下的大鹏是一个硕大无比、力大无穷、志存高远、善借长风的形象。从文中“鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。”可以看出作者笔下的大鹏是一个硕大无比、变化神秘莫测,奋飞气势壮美,力大无穷志存高远、善借长风的形象。

4.既然任何事物的存在都是依附于一定的条件,那么人对事物的认识有没有局限呢?请结合课文最后一段话进行分析。

“天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?”意思是说,天色湛蓝,难道这就是它真正的颜色吗?它是高旷辽远而没有边际的吗?说明人对事物的认识是有局限的。

活动四:品析鉴赏

1.“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里。”

此句运用丰富的想象、奇特的夸张,描写了鲲鹏振翼拍水,盘旋飞向九万里高空的形象,这一形象能激发人的豪情壮志,具有强烈的艺术感染力。“击”“抟”等字传神、生动,让人产生丰富的想象联想和想象。

2.结合《庄子·应帝王》一篇,简单说说庄子散文的特色。

南海之帝为倏,北海之帝为忽,中央之帝为浑沌。倏与忽时相与遇于浑沌之地,浑沌待之甚善。倏与忽谋报浑沌之德,曰:“人皆有七窍以视听食息,此独无有,尝试凿之。”日凿一窍,七日而浑沌死。

庄子的文章,想象奇幻,构思巧妙,多彩的思想世界和文学意境,文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义的艺术风格。

五.归纳整理文言现象:

(一)通假字

北冥有鱼(同“溟”,海)

一词多义

①其名为鲲

(代词,大鱼)

②其正色邪

(助词,表示选择)

其

(1)水击三千里

(2)志怪者也

(三)词类活用

名词作状语,在水面上

形容词用作名词,怪异的事物

古今异同

词

语

古

义

今

义

海运

野

马

是

海水运动

用船舶在海洋上运输

山野中的雾气,奔腾如野马

哺乳动物,外形像家马,是一种珍稀动物

这样

对,正确(跟“非”相对

a.判断句:

b.倒装句:

去以六月息者也(状语后置,正常语序为“以六月息者去也”)

文言句式:

南冥者,天池也(……者,……也,表判断)

《庄子》中的文章意境开阔,想象奇特,能够运用大量幻想的、传说的和现实的事例来阐明观点,充满浪漫主义色彩。请谈谈你对本文中想象手法的理解。

在想象中夸张。如对鲲鹏形象的描写,“鲲之大,不知其几千里也”“鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云”显现出浩大的声势和广阔的意境。

在想象中进行对比。作者列举野马、尘埃等“小”的形象,和鲲鹏作对比,以大小对立来阐述物皆“有所恃”的道理。

在想象中寄寓自己的情感。作者如此醉心于“逍遥”,并将这种想象具体化,实则是蕴含了自己对理想的强烈追求。

课堂小结

背诵课文

庄子与惠子游于濠梁之上

1.

解释句中红色的词。

(1)怒而飞:

(2)野马也,尘埃也:

(3)其正色邪?

其远而无所至极邪:

考考你

振奋,这里指用力鼓动翅膀。

山野中的雾气,奔腾如野马。

表示选择。

2.下列句子中,红色词的意义和用法相同的一项是(

)A.其名为鲲

化而为鸟B.鹏之背

鹏之徙于南冥也,水击三千里C.化而为鸟

学而时习之D.其正色邪

其视下也

C

3.下列句子停顿正确的一项是( )

A.

其/翼若/垂天之云

B.

其翼/若/垂天之云

C.

其翼/若垂/天之云

D.

其翼若/垂天/之云

B

学习目标

1.诵读课文,理解课文内容;

2.体味人物对话语气,理解论辩之趣;

2.了解庄子和惠子不同的观点和人生态度。

课堂活动一:熟读课文

1.准确断句、读准节奏,标记生词。

濠梁(

)

鲦鱼(

)

háo

tiáo

庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“鲦鱼出游从容,是鱼之乐也。”惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?”庄子曰:“子非我,安知我不知鱼之乐?”惠子曰:“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐全矣!”

桥

这

怎么

固然

本来

完全,确定是

活动二:理解文义

庄子曰:“请循其本。子曰:‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我,我知之濠上也。”

顺着

你

如此如此

已经

庄子与惠施在濠水的桥上游玩。庄子说:“白鲦(tiáo)鱼(在河水中)游得悠闲自得,这是鱼的快乐啊。”惠施说:“你不是鱼,怎么知道鱼的快乐呢?”庄子说:“你不是我,怎么知道我不知道鱼的快乐呢?”惠施说:“我不是你,固然不知道你;你本来就不是鱼,你不知道鱼的快乐,是可以肯定的了!”庄子说:“请从我们最初的话题说起。你说‘你哪儿知道鱼快乐’等等,说明你已经知道我知道鱼的快乐而在问我。我是在濠水的桥上知道的。”

翻

译

梳理思路:庄子和惠子围绕什么话题展开了辩论?他们的观点和论据各是什么?

辩题

庄子是否知道“鱼乐”。

鱼

知鱼之乐

非

不

第一回合:

庄子:

我知道鱼很快乐。

惠子:

子非鱼,安知鱼之乐?

第二回合:

庄子:

子非我,安知我不知鱼之乐?

惠子:

我非子,固不知子矣;

子固非鱼,子之不知鱼之乐全矣。

鱼乐

子不知鱼

子不知我

庄子

惠子

否定

惠子:“怎么知道”:表反问

庄子:“在哪知道”:表疑问

安知

偷换概念

第三回合:

庄子:子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我,我知之濠上也。

活动三:读懂人物

1.通过庄子与惠子的辩论可以看出两个人有何不同?

惠子力辩、拘泥,重求实,对事物有一种刨根问底的认知态度,重在对知识的探讨。庄子智辩、有灵性,崇尚美,对外界的认识,带有欣赏的态度,将主观的情感发挥到外物上而产生的移情同感的作用。如果说惠子带有逻辑家的个性,那么庄子则具有艺术家的风貌。

2.通过刚才的阅读,你体会到人物的性格特点了吗?

庄子:感性,自由快乐,善于辩论。

惠子:喜欢辩论,理性

,思维逻辑性强,认真。

3.庄子认为“出游从容”的鱼儿很快乐,表现了他怎样的心境?

庄子认为鱼“乐”,其实是他愉悦心境的投射与外化。

4.作者借自己和惠子的辩论,宣扬了一种什么观点?

宣扬了一种“天人合一”的哲学观点。

5.你觉得这场辩论到底谁胜了?

五.归纳整理文言现象:

一词多义:

固:A.固不知子矣(固然)

B.子固非鱼也(本来)

这则故事通过庄子与惠子围绕着“鱼之乐”而展开辩论,表现了庄子的机智与巧妙的辩论风格,也表现了庄子的“万物与我为一”的思想。

写法上的特点:

1.精彩的论辩艺术通篇采用对话的形式,两人一句接着一句,用“以子之矛,攻子之盾”的方法,把这场辩论深化,显示了精彩的论辩艺术。

2.笔法轻松,充满机智和幽默围绕庄子是否知道“鱼之乐”的辩论,本是深奥的逻辑问题,但文章用轻松、闲适的笔调描述辩论过程,二人语言不乏幽默,令人感受到日常生活中的诗意。

课堂小结:

背诵课文

谢谢!

语文(部编版)

八年级

下册

第六单元第21课

庄子二则

北冥有鱼

庄子与惠子游于濠梁之上

北冥有鱼

鹏

学习目标

1.诵读课文,理解课文内容;

2.掌握相关的文学常识和重点文言词语;

2.赏析鲲鹏的形象特点,感悟庄子追求自由、淡泊名利的人生观,做一个志趣高雅的人。

作者介绍

庄子名周,战国宋人。他继承和发展了老子的哲学思想,是道家学派的重要代表人物,世人并称“老庄”。庄子对待生活的态度是:一切顺其自然,“安时而处顺”、“知其无可奈何而安之若命”、“清静无为”。政治上主张“无为而治”。

《庄子》,亦称《南华经》,是庄子及其后学的著作集,道家经典之一。《庄子》一书,据《汉书·艺文志》记载有52篇,现在仅存33篇,分为内篇7篇、外篇15篇、杂篇11篇。《庄子》散文在先秦诸子中独具风格,文章已完全突破了语录形式而发展成为专题论文。其文章汪洋恣肆,多采用寓言故事形式,想象丰富,辛辣、幽默、形象、生动,富有趣味性以及艺术魅力。

你能读准吗?

鲲(

)

徙(

)

抟(

)南冥(

)

正色邪(

)

kūn

xǐ

tuán

mínɡ

yé

课堂活动一

熟读课文

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也,怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。

大鱼名

振奋,这里指用力鼓动翅膀

悬挂在天空的云

天然形成的水池

记载

活动二:理解文义

北方的大海里有一条鱼,它的名字叫作鲲。鲲的体积,真不知道大到几千里;变化成为鸟,它的名字就叫鹏。鹏的脊背,真不知道长到几千里;当它奋起而飞的时候,那展开的双翅就像天边的云。这只鹏鸟呀,随着海上汹涌的波涛迁徙到南方的大海。南方的大海是个天然的大池。《齐谐》是一部专门记载怪异事情的书。

翻

译

《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

盘旋飞翔

旋风

气息,这里指风

山野中的雾气,奔腾如野马

表示选择

代大鹏

这样

翻

译

这本书上记载说:“鹏鸟迁徙到南方的大海,翅膀拍击水面激起三千里的波涛,海面上急骤的狂风盘旋而上直冲九万里高空,离开北方的大海用了六个月的时间方才停歇下来”。春日林泽原野上蒸腾浮动犹如奔马的雾气,低空里沸沸扬扬的尘埃,都是大自然里各种生物的气息吹拂所致。天空是那么湛蓝湛蓝的,难道这就是它真正的颜色吗?抑或是高旷辽远没法看到它的尽头呢?鹏鸟在高空往下看,也不过就像人在地面上看天一样罢了。

3.在庄子的作品中,往往借用寓言故事说理,

使文章生动活泼,寓意隽永,感染力强。

想一想,文章借鲲鹏的寓言说明什么道理?

鲲鹏是“有所恃”有所凭借和依靠的,非真正的“逍遥”和绝对的自由。无论自身再强大,也必须与自然融为一体,借助自然的力量才能实现自我的超越和精神的自由,说明任何事物的存在都是依附于一定的条件,它们的活动都是有所凭借。

活动三:问题探究

1.文章标题为北冥有鱼,后来怎么又写鸟了?

鸟是由鱼变化而来的。鲲的体积有几千里,变成鸟后,鸟的背部不知有几千里。说明庄子想像力丰富。

2.鸟为什么要迁徙到南冥?

南冥是天然的大池,是鸟心目中的理想境地,是要追求一种精神的自由。

3.鲲鹏的形象如何?试结合文章内容分析。

作者笔下的大鹏是一个硕大无比、力大无穷、志存高远、善借长风的形象。从文中“鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。”可以看出作者笔下的大鹏是一个硕大无比、变化神秘莫测,奋飞气势壮美,力大无穷志存高远、善借长风的形象。

4.既然任何事物的存在都是依附于一定的条件,那么人对事物的认识有没有局限呢?请结合课文最后一段话进行分析。

“天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?”意思是说,天色湛蓝,难道这就是它真正的颜色吗?它是高旷辽远而没有边际的吗?说明人对事物的认识是有局限的。

活动四:品析鉴赏

1.“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里。”

此句运用丰富的想象、奇特的夸张,描写了鲲鹏振翼拍水,盘旋飞向九万里高空的形象,这一形象能激发人的豪情壮志,具有强烈的艺术感染力。“击”“抟”等字传神、生动,让人产生丰富的想象联想和想象。

2.结合《庄子·应帝王》一篇,简单说说庄子散文的特色。

南海之帝为倏,北海之帝为忽,中央之帝为浑沌。倏与忽时相与遇于浑沌之地,浑沌待之甚善。倏与忽谋报浑沌之德,曰:“人皆有七窍以视听食息,此独无有,尝试凿之。”日凿一窍,七日而浑沌死。

庄子的文章,想象奇幻,构思巧妙,多彩的思想世界和文学意境,文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义的艺术风格。

五.归纳整理文言现象:

(一)通假字

北冥有鱼(同“溟”,海)

一词多义

①其名为鲲

(代词,大鱼)

②其正色邪

(助词,表示选择)

其

(1)水击三千里

(2)志怪者也

(三)词类活用

名词作状语,在水面上

形容词用作名词,怪异的事物

古今异同

词

语

古

义

今

义

海运

野

马

是

海水运动

用船舶在海洋上运输

山野中的雾气,奔腾如野马

哺乳动物,外形像家马,是一种珍稀动物

这样

对,正确(跟“非”相对

a.判断句:

b.倒装句:

去以六月息者也(状语后置,正常语序为“以六月息者去也”)

文言句式:

南冥者,天池也(……者,……也,表判断)

《庄子》中的文章意境开阔,想象奇特,能够运用大量幻想的、传说的和现实的事例来阐明观点,充满浪漫主义色彩。请谈谈你对本文中想象手法的理解。

在想象中夸张。如对鲲鹏形象的描写,“鲲之大,不知其几千里也”“鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云”显现出浩大的声势和广阔的意境。

在想象中进行对比。作者列举野马、尘埃等“小”的形象,和鲲鹏作对比,以大小对立来阐述物皆“有所恃”的道理。

在想象中寄寓自己的情感。作者如此醉心于“逍遥”,并将这种想象具体化,实则是蕴含了自己对理想的强烈追求。

课堂小结

背诵课文

庄子与惠子游于濠梁之上

1.

解释句中红色的词。

(1)怒而飞:

(2)野马也,尘埃也:

(3)其正色邪?

其远而无所至极邪:

考考你

振奋,这里指用力鼓动翅膀。

山野中的雾气,奔腾如野马。

表示选择。

2.下列句子中,红色词的意义和用法相同的一项是(

)A.其名为鲲

化而为鸟B.鹏之背

鹏之徙于南冥也,水击三千里C.化而为鸟

学而时习之D.其正色邪

其视下也

C

3.下列句子停顿正确的一项是( )

A.

其/翼若/垂天之云

B.

其翼/若/垂天之云

C.

其翼/若垂/天之云

D.

其翼若/垂天/之云

B

学习目标

1.诵读课文,理解课文内容;

2.体味人物对话语气,理解论辩之趣;

2.了解庄子和惠子不同的观点和人生态度。

课堂活动一:熟读课文

1.准确断句、读准节奏,标记生词。

濠梁(

)

鲦鱼(

)

háo

tiáo

庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“鲦鱼出游从容,是鱼之乐也。”惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?”庄子曰:“子非我,安知我不知鱼之乐?”惠子曰:“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐全矣!”

桥

这

怎么

固然

本来

完全,确定是

活动二:理解文义

庄子曰:“请循其本。子曰:‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我,我知之濠上也。”

顺着

你

如此如此

已经

庄子与惠施在濠水的桥上游玩。庄子说:“白鲦(tiáo)鱼(在河水中)游得悠闲自得,这是鱼的快乐啊。”惠施说:“你不是鱼,怎么知道鱼的快乐呢?”庄子说:“你不是我,怎么知道我不知道鱼的快乐呢?”惠施说:“我不是你,固然不知道你;你本来就不是鱼,你不知道鱼的快乐,是可以肯定的了!”庄子说:“请从我们最初的话题说起。你说‘你哪儿知道鱼快乐’等等,说明你已经知道我知道鱼的快乐而在问我。我是在濠水的桥上知道的。”

翻

译

梳理思路:庄子和惠子围绕什么话题展开了辩论?他们的观点和论据各是什么?

辩题

庄子是否知道“鱼乐”。

鱼

知鱼之乐

非

不

第一回合:

庄子:

我知道鱼很快乐。

惠子:

子非鱼,安知鱼之乐?

第二回合:

庄子:

子非我,安知我不知鱼之乐?

惠子:

我非子,固不知子矣;

子固非鱼,子之不知鱼之乐全矣。

鱼乐

子不知鱼

子不知我

庄子

惠子

否定

惠子:“怎么知道”:表反问

庄子:“在哪知道”:表疑问

安知

偷换概念

第三回合:

庄子:子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我,我知之濠上也。

活动三:读懂人物

1.通过庄子与惠子的辩论可以看出两个人有何不同?

惠子力辩、拘泥,重求实,对事物有一种刨根问底的认知态度,重在对知识的探讨。庄子智辩、有灵性,崇尚美,对外界的认识,带有欣赏的态度,将主观的情感发挥到外物上而产生的移情同感的作用。如果说惠子带有逻辑家的个性,那么庄子则具有艺术家的风貌。

2.通过刚才的阅读,你体会到人物的性格特点了吗?

庄子:感性,自由快乐,善于辩论。

惠子:喜欢辩论,理性

,思维逻辑性强,认真。

3.庄子认为“出游从容”的鱼儿很快乐,表现了他怎样的心境?

庄子认为鱼“乐”,其实是他愉悦心境的投射与外化。

4.作者借自己和惠子的辩论,宣扬了一种什么观点?

宣扬了一种“天人合一”的哲学观点。

5.你觉得这场辩论到底谁胜了?

五.归纳整理文言现象:

一词多义:

固:A.固不知子矣(固然)

B.子固非鱼也(本来)

这则故事通过庄子与惠子围绕着“鱼之乐”而展开辩论,表现了庄子的机智与巧妙的辩论风格,也表现了庄子的“万物与我为一”的思想。

写法上的特点:

1.精彩的论辩艺术通篇采用对话的形式,两人一句接着一句,用“以子之矛,攻子之盾”的方法,把这场辩论深化,显示了精彩的论辩艺术。

2.笔法轻松,充满机智和幽默围绕庄子是否知道“鱼之乐”的辩论,本是深奥的逻辑问题,但文章用轻松、闲适的笔调描述辩论过程,二人语言不乏幽默,令人感受到日常生活中的诗意。

课堂小结:

背诵课文

谢谢!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读