人教版数学必修4第一章1.2.1《任意角的三角函数》 课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版数学必修4第一章1.2.1《任意角的三角函数》 课件(共43张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教新课标A版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-06-06 16:02:03 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

一、教学目标

1、知识与技能:

借助单位圆理解任意角的三角函数;从任意角三角函数的定义认识其定义域、函数值的符号;已知任意角α终边上一点,会求角α的各三角函数值;记住三角函数的定义域、值域,诱导公式一;

2、过程与方法:

利用终边和单位圆的交点坐标求三角函数值;各个三角函数值的象限符号;诱导公式一的熟练运用。

3、情感态度与价值观:

学习转化的思想,培养学生严谨治学,一丝不苟的科学精神。

二、教学重难点

?

重点:?任意角的正弦、余弦、正切的定义(包括这三种三角函数的定义域和函数值在各象限的符号);终边相同的角的同一三角函数值相等(公式一).?

难点:?任意角的正弦、余弦、正切的定义(包括这三种三角函数的定义域和函数值在各象限的符号);三角函数线的正确理解.

a

答案

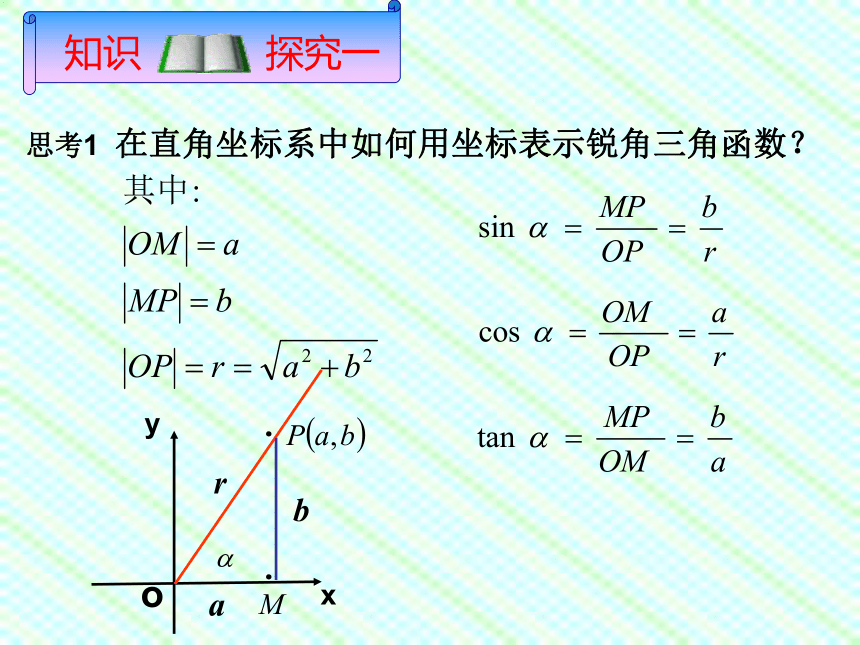

初中时,我们怎样利用直角三角形定义了锐角三角函数的呢?

复习引入

y

x

思考1

在直角坐标系中如何用坐标表示锐角三角函数?

o

a

r

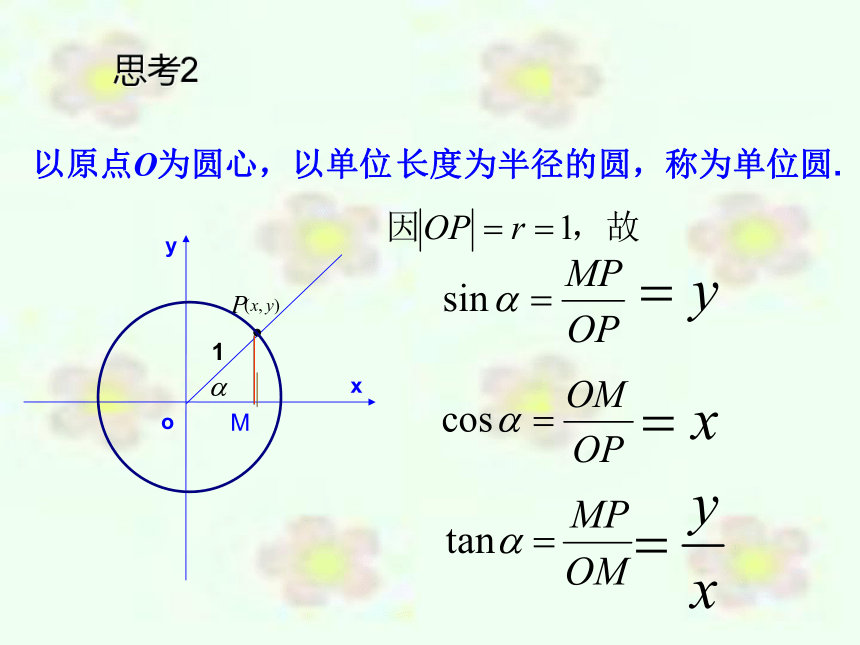

思考2

1、任意角的三角函数第一定义

注意:正弦,余弦,正切都是以角为自变量,以单位圆上点的坐标或坐标的比值为函数值的函数,我们将他们称为三角函数.

重点理解

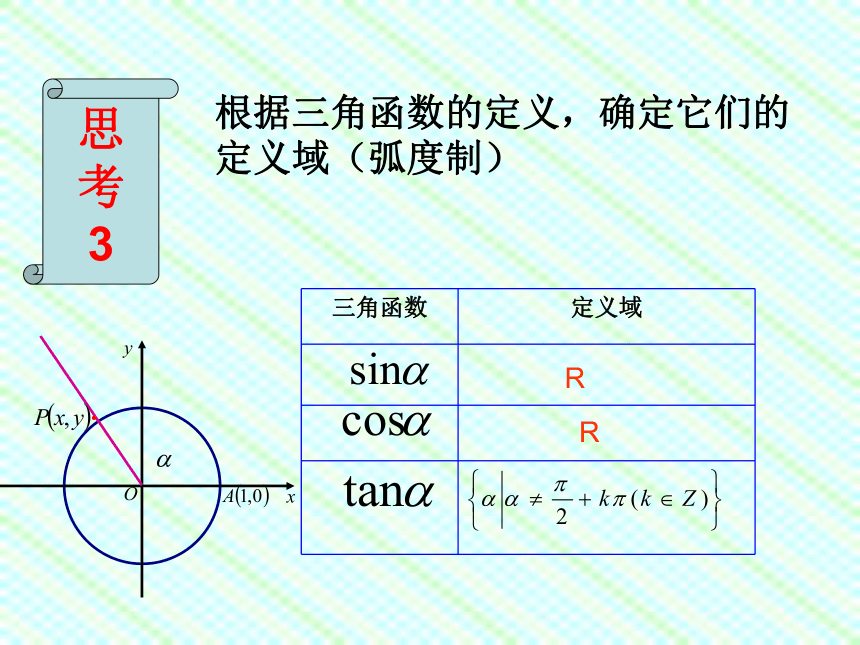

R

R

三角函数

定义域

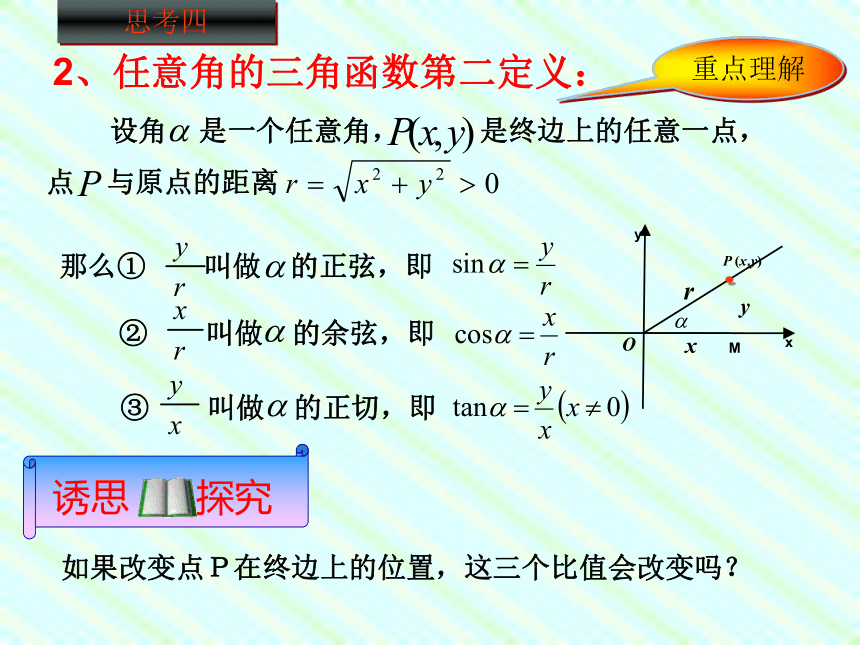

2、任意角的三角函数第二定义:

思考四

重点理解

理论

迁移

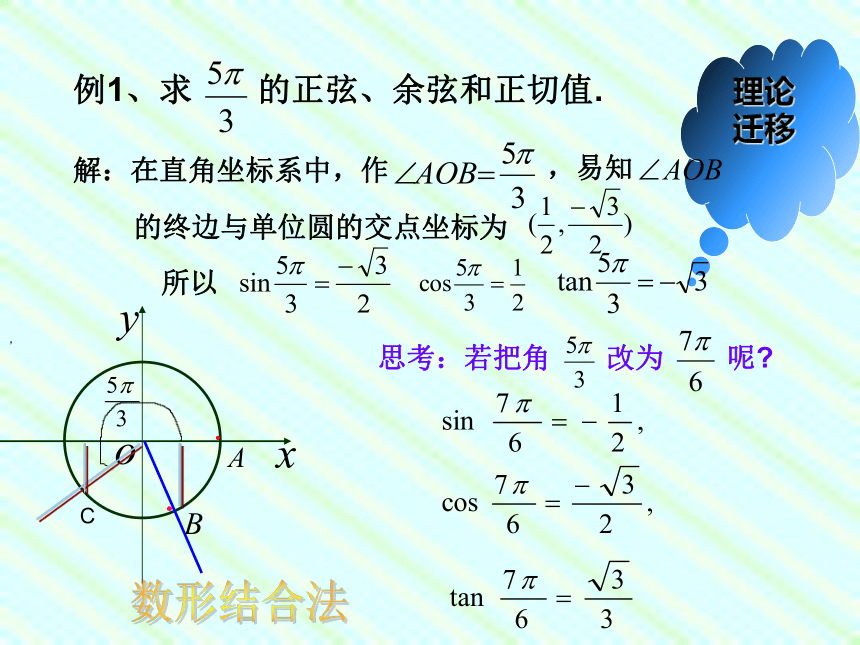

例1、求

的正弦、余弦和正切值.

,

几个特殊角的三角函数值

角α

0o

30o

45o

60o

90o

180o

270o

360o

角α的弧度数

sinα

cosα

tanα

1.

角α的终边经过点P(0,

b)则(

)

A.sin

α=0

B.sin

α=1

C.sin

α=-1

D.sin

α=±1

2.若角600o的终边上有一点(-4,

a),则a的值是(

)

D

B

解:由已知可得:

解:由已知可得:

变式2:已知角α的终边经过点P(2a,-3a)(a>0),求角α的正弦、余弦、正切值.

变式3:已知角α的终边经过点P(2a,-3a),求角α的正弦、余弦、正切值.

变式4

划归的思想

三角函数的符号

三角函数在各象限内的符号:

上正下负横为0

三角函数在各象限内的符号:

左负右正纵为0

三角函数在各象限内的符号:

交叉正负

规律:

“一全正、二正弦正、三正切正、四余弦正”

“一全二正弦,三切四余弦”

为第几象限角角?

为第几象限角角?

如果两个角的终边相同,那么这两个角的同一三角函数值有何关系?

如果两个角的终边相同,那么这两个角的同一三角函数值有何关系?

终边相同的角的同一三角函数值相等(公式一)

例3

求下列三角函数值:

(1)

(2)

角α的终边与单位圆交于点P.过点P作x轴的垂线,垂足为M.

|MP|=|y|=|sinα|

|OM|=|x|=|cosα|

三角函数线——正弦线和余弦线

【思考】为了去掉上述等式中的绝对值符号,能否给线段OM、MP规定一个适当的方向,使它们的取值与点P的坐标一致?

【定义】有向线段

带有方向的线段叫有向线段.

有向线段的大小称为它的数量.

在坐标系中,规定:

有向线段的方向与坐标系的方向相同.即同向时,数量为正;反向时,数量为负.

当角α的终边不在坐标轴上时,以M为始点、P为终点,规定:

当线段MP与y轴同向

时,MP的方向为正向,且有正值y;

当线段MP与y轴反向时MP的方向为负向,且有负值y.

MP=y=sinα

有向线段MP叫角α的正弦线

|MP|=|y|=|sinα|

|OM|=|x|=|cosα|

当角α的终边不在坐标轴上时,以O为始点、M为终点,规定:

当线段OM与x轴同向

时,OM的方向为正向,且有正值x;

当线段OM与x轴反向时,OM的方向为负向,且有负值x.

OM=x=cosα

有向线段OM叫角α的余弦线

过点A(1,0)作单位圆的切线,设它与α的终边或其反向延长线相交于点T.

有向线段AT叫角α的正切线

这三条与单位圆有关的有向线段MP、OM、AT,分别叫做角α的正弦线、余弦线、正切线,统称为三角函数线

当角α的终边与x轴重合时,正弦线、正切线,分别变成一个点,此时角α的正弦值和正切值都为0;

当角α的终边与y轴重合时,余

弦线变成一个点,正切线不存

在,此时角α的正切值不存在.

例

在单位圆中作出符合下列条件的角的终边:

例题

1.已知?是第三象限且

,问

是第几象限角?

2.若θ在第四象限,试判sin(cosθ)cos(sinθ)的符号

3

.若lg(sin??tan?)有意义,则?是(

)

A

第一象限角

B

第四象限角

C

第一象限角或第四象限角

D

第一或第四象限角或x轴的正半轴

C

4.

已知?的终边过点(3a-9,a+2),且cos?<0,

sin?>0,则a的取值范围是

。

-25.利用单位圆中的三角函数线,确定下列各角的取值范围:

sinα1.

内容总结:

(1)三角函数的概念.

(2)三角函数的定义域及三角函数值在各象限的符号

(3)诱导公式一.

(4)三角函数线

运用了定义法、公式法、数形结合法解题.

划归的思想,数形结合的思想.

2

.方法总结:

3

.体现的数学思想:

布置作业

优

化

设

计

P10

——

P11

一、教学目标

1、知识与技能:

借助单位圆理解任意角的三角函数;从任意角三角函数的定义认识其定义域、函数值的符号;已知任意角α终边上一点,会求角α的各三角函数值;记住三角函数的定义域、值域,诱导公式一;

2、过程与方法:

利用终边和单位圆的交点坐标求三角函数值;各个三角函数值的象限符号;诱导公式一的熟练运用。

3、情感态度与价值观:

学习转化的思想,培养学生严谨治学,一丝不苟的科学精神。

二、教学重难点

?

重点:?任意角的正弦、余弦、正切的定义(包括这三种三角函数的定义域和函数值在各象限的符号);终边相同的角的同一三角函数值相等(公式一).?

难点:?任意角的正弦、余弦、正切的定义(包括这三种三角函数的定义域和函数值在各象限的符号);三角函数线的正确理解.

a

答案

初中时,我们怎样利用直角三角形定义了锐角三角函数的呢?

复习引入

y

x

思考1

在直角坐标系中如何用坐标表示锐角三角函数?

o

a

r

思考2

1、任意角的三角函数第一定义

注意:正弦,余弦,正切都是以角为自变量,以单位圆上点的坐标或坐标的比值为函数值的函数,我们将他们称为三角函数.

重点理解

R

R

三角函数

定义域

2、任意角的三角函数第二定义:

思考四

重点理解

理论

迁移

例1、求

的正弦、余弦和正切值.

,

几个特殊角的三角函数值

角α

0o

30o

45o

60o

90o

180o

270o

360o

角α的弧度数

sinα

cosα

tanα

1.

角α的终边经过点P(0,

b)则(

)

A.sin

α=0

B.sin

α=1

C.sin

α=-1

D.sin

α=±1

2.若角600o的终边上有一点(-4,

a),则a的值是(

)

D

B

解:由已知可得:

解:由已知可得:

变式2:已知角α的终边经过点P(2a,-3a)(a>0),求角α的正弦、余弦、正切值.

变式3:已知角α的终边经过点P(2a,-3a),求角α的正弦、余弦、正切值.

变式4

划归的思想

三角函数的符号

三角函数在各象限内的符号:

上正下负横为0

三角函数在各象限内的符号:

左负右正纵为0

三角函数在各象限内的符号:

交叉正负

规律:

“一全正、二正弦正、三正切正、四余弦正”

“一全二正弦,三切四余弦”

为第几象限角角?

为第几象限角角?

如果两个角的终边相同,那么这两个角的同一三角函数值有何关系?

如果两个角的终边相同,那么这两个角的同一三角函数值有何关系?

终边相同的角的同一三角函数值相等(公式一)

例3

求下列三角函数值:

(1)

(2)

角α的终边与单位圆交于点P.过点P作x轴的垂线,垂足为M.

|MP|=|y|=|sinα|

|OM|=|x|=|cosα|

三角函数线——正弦线和余弦线

【思考】为了去掉上述等式中的绝对值符号,能否给线段OM、MP规定一个适当的方向,使它们的取值与点P的坐标一致?

【定义】有向线段

带有方向的线段叫有向线段.

有向线段的大小称为它的数量.

在坐标系中,规定:

有向线段的方向与坐标系的方向相同.即同向时,数量为正;反向时,数量为负.

当角α的终边不在坐标轴上时,以M为始点、P为终点,规定:

当线段MP与y轴同向

时,MP的方向为正向,且有正值y;

当线段MP与y轴反向时MP的方向为负向,且有负值y.

MP=y=sinα

有向线段MP叫角α的正弦线

|MP|=|y|=|sinα|

|OM|=|x|=|cosα|

当角α的终边不在坐标轴上时,以O为始点、M为终点,规定:

当线段OM与x轴同向

时,OM的方向为正向,且有正值x;

当线段OM与x轴反向时,OM的方向为负向,且有负值x.

OM=x=cosα

有向线段OM叫角α的余弦线

过点A(1,0)作单位圆的切线,设它与α的终边或其反向延长线相交于点T.

有向线段AT叫角α的正切线

这三条与单位圆有关的有向线段MP、OM、AT,分别叫做角α的正弦线、余弦线、正切线,统称为三角函数线

当角α的终边与x轴重合时,正弦线、正切线,分别变成一个点,此时角α的正弦值和正切值都为0;

当角α的终边与y轴重合时,余

弦线变成一个点,正切线不存

在,此时角α的正切值不存在.

例

在单位圆中作出符合下列条件的角的终边:

例题

1.已知?是第三象限且

,问

是第几象限角?

2.若θ在第四象限,试判sin(cosθ)cos(sinθ)的符号

3

.若lg(sin??tan?)有意义,则?是(

)

A

第一象限角

B

第四象限角

C

第一象限角或第四象限角

D

第一或第四象限角或x轴的正半轴

C

4.

已知?的终边过点(3a-9,a+2),且cos?<0,

sin?>0,则a的取值范围是

。

-2

sinα

内容总结:

(1)三角函数的概念.

(2)三角函数的定义域及三角函数值在各象限的符号

(3)诱导公式一.

(4)三角函数线

运用了定义法、公式法、数形结合法解题.

划归的思想,数形结合的思想.

2

.方法总结:

3

.体现的数学思想:

布置作业

优

化

设

计

P10

——

P11