第15课《谁在动》教学设计

文档属性

| 名称 | 第15课《谁在动》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教鄂教版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2020-06-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第15课《谁在动》教学设计

教学目标:

科学知识:

1.能够用相对于另一个物体的方向和距离来描述运动物体在某个时刻的位置。

科学探究:

1.能够利用不同的参照物判断物体的运动状态。

2.能收集、记录实验现象,并根据实验现象得出研究结论,表达自己的研究过程与结论,并进行反思、评价与修正结论。

科学态度:

1.乐于对物体是否运动以及运动形式、运动的快慢等科学问题进行探究。

2.在科学实践过程中,能根据实验证据作出结论。

3.在科学实践过程中,善于运用不同的方法、不同的实验来收集实验证据。

4.能主动听取他人的意见,能积极参与合作探究性学习。

科学、技术、社会与环境:

1.能结合生活实际,解释物体的相对运动和相对静止现象。

教学准备:

教师准备:

1.小车,秒表,转椅。

2.坐在运动的车内看窗外的视频、地球和太阳的运动视频。

学生准备:学生活动手册,记录笔。

教学流程:

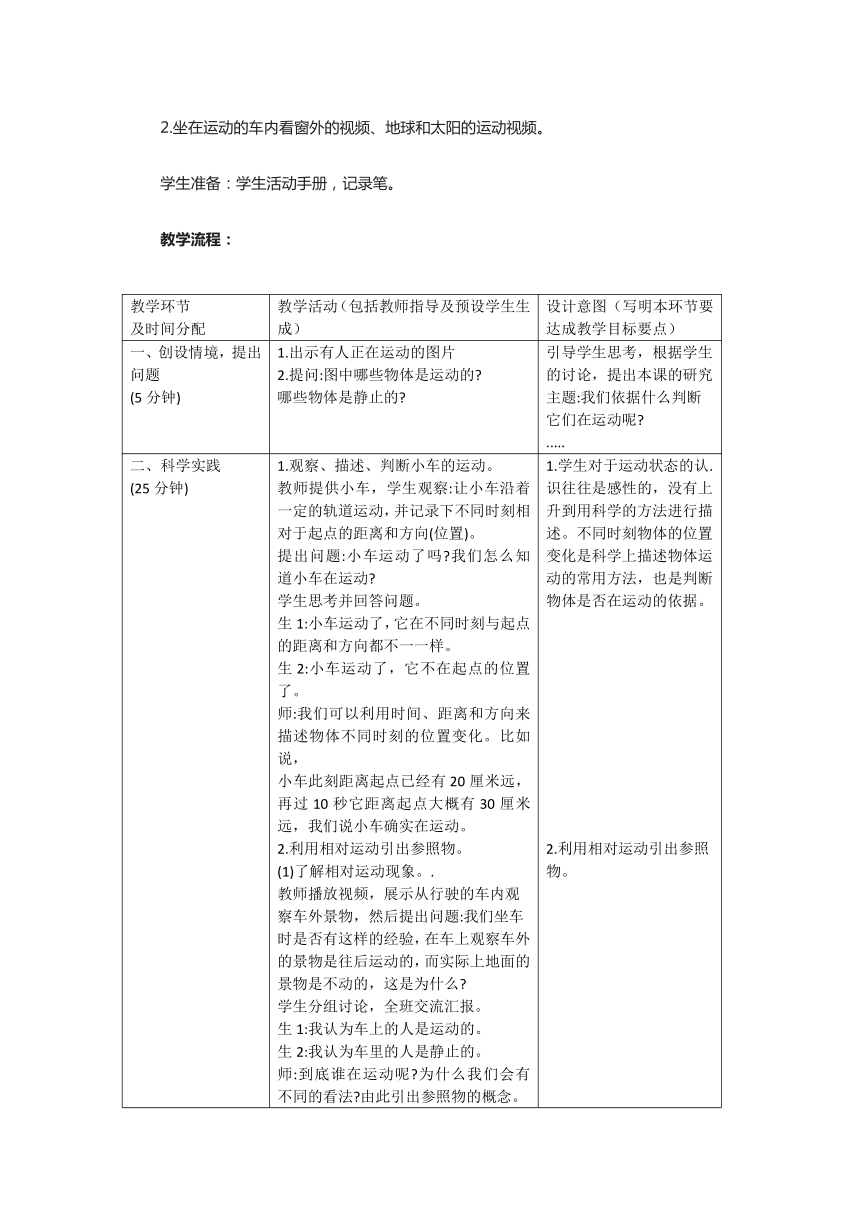

教学环节及时间分配

教学活动(包括教师指导及预设学生生成)

设计意图(写明本环节要达成教学目标要点)

一、创设情境,提出问题(5分钟)

1.出示有人正在运动的图片2.提问:图中哪些物体是运动的?哪些物体是静止的?

引导学生思考,根据学生的讨论,提出本课的研究主题:我们依据什么判断它们在运动呢?.....

二、科学实践(25分钟)

1.观察、描述、判断小车的运动。教师提供小车,学生观察:让小车沿着一定的轨道运动,并记录下不同时刻相对于起点的距离和方向(位置)。提出问题:小车运动了吗?我们怎么知道小车在运动?学生思考并回答问题。生1:小车运动了,它在不同时刻与起点的距离和方向都不一一样。生2:小车运动了,它不在起点的位置了。师:我们可以利用时间、距离和方向来描述物体不同时刻的位置变化。比如说,小车此刻距离起点已经有20厘米远,再过10秒它距离起点大概有30厘米远,我们说小车确实在运动。2.利用相对运动引出参照物。(1)了解相对运动现象。.教师播放视频,展示从行驶的车内观察车外景物,然后提出问题:我们坐车时是否有这样的经验,在车上观察车外的景物是往后运动的,而实际上地面的景物是不动的,这是为什么?学生分组讨论,全班交流汇报。生1:我认为车上的人是运动的。生2:我认为车里的人是静止的。师:到底谁在运动呢?为什么我们会有不同的看法?由此引出参照物的概念。(2)认识参照物的概念。判断一个物体是否运动,需要借助一.个假设不动的物体作为参照物。这个假定不动的物体就是参照物。运动和静止都是相对于参照物而言的。3.选择不同的参照物观察物体的运动。(1)播放商场扶梯的图片,提出问题:分别选择扶梯里的人和扶梯外的物体作为参照物,观察其他的人或物的运动,我们有什么不同的发现?学生交流汇报。生1

:如果将扶梯里的人作为参照物,和他同方向扶梯上的人都没动,扶梯外的物体在运动。生2:如果将扶梯外的物体作为参照物,扶梯上的人都在运动,扶梯外的物体没动。师:

当我们采用不同的参照物观察一个物体的运动,看到的运动状态有什么不同呢?(2)在教室中让学生实际体验相对运动学生坐在转椅上,慢速转动转椅。提出问题:你在转动过程中,选择不同的参照物看到事物的运动状态有什么不同?生1:在转椅上,我选择坐在座位的李同学为参照物,我看到其他同学都和他一样在运动。生2:在转椅上,我选择转椅的把手作为参照物,我看到把手和我一样,一直没有运动。师:大家说得都对,当我们选择不同的参照物观察物体的运动时,我们看到的运动状态可能不同;也就是说物体的运动具有相对性。

1.学生对于运动状态的认.识往往是感性的,没有上升到用科学的方法进行描述。不同时刻物体的位置变化是科学上描述物体运动的常用方法,也是判断物体是否在运动的依据。2.利用相对运动引出参照物。3.指导学生利用生活经验去认识物体的相对运动。

三拓展与应用(10分钟)

师:我们每天都看见太阳东升西落,是太阳在围绕我们地球在运动吗?生1:对呀,太阳就是东升西落的呀!生2:我认为,应该是我们地球在围绕太阳运动,也就是其实太阳没动,我们地球在绕着太阳旋转,但具体怎么转:我说不清。生3:我看过一-本百科全书,说我们地球是在绕着太阳自西向东旋转。今天学了相对运动后我好像明白了,以地球为参照物,我们观察到的就是太阳东升西落,但是要是以太阳为参照物,那就会反过来,地球在从西往东运动啊!师:生3说得对,我们今天学习的相对运动,正好可以解释太阳和地球的相对运动关系。太阳的东升西落现象是因为我们选择地球作为参照物观察的结果。

结合坐转椅的体验活动,让学生理解地球和太阳的相对运动关系。

教学目标:

科学知识:

1.能够用相对于另一个物体的方向和距离来描述运动物体在某个时刻的位置。

科学探究:

1.能够利用不同的参照物判断物体的运动状态。

2.能收集、记录实验现象,并根据实验现象得出研究结论,表达自己的研究过程与结论,并进行反思、评价与修正结论。

科学态度:

1.乐于对物体是否运动以及运动形式、运动的快慢等科学问题进行探究。

2.在科学实践过程中,能根据实验证据作出结论。

3.在科学实践过程中,善于运用不同的方法、不同的实验来收集实验证据。

4.能主动听取他人的意见,能积极参与合作探究性学习。

科学、技术、社会与环境:

1.能结合生活实际,解释物体的相对运动和相对静止现象。

教学准备:

教师准备:

1.小车,秒表,转椅。

2.坐在运动的车内看窗外的视频、地球和太阳的运动视频。

学生准备:学生活动手册,记录笔。

教学流程:

教学环节及时间分配

教学活动(包括教师指导及预设学生生成)

设计意图(写明本环节要达成教学目标要点)

一、创设情境,提出问题(5分钟)

1.出示有人正在运动的图片2.提问:图中哪些物体是运动的?哪些物体是静止的?

引导学生思考,根据学生的讨论,提出本课的研究主题:我们依据什么判断它们在运动呢?.....

二、科学实践(25分钟)

1.观察、描述、判断小车的运动。教师提供小车,学生观察:让小车沿着一定的轨道运动,并记录下不同时刻相对于起点的距离和方向(位置)。提出问题:小车运动了吗?我们怎么知道小车在运动?学生思考并回答问题。生1:小车运动了,它在不同时刻与起点的距离和方向都不一一样。生2:小车运动了,它不在起点的位置了。师:我们可以利用时间、距离和方向来描述物体不同时刻的位置变化。比如说,小车此刻距离起点已经有20厘米远,再过10秒它距离起点大概有30厘米远,我们说小车确实在运动。2.利用相对运动引出参照物。(1)了解相对运动现象。.教师播放视频,展示从行驶的车内观察车外景物,然后提出问题:我们坐车时是否有这样的经验,在车上观察车外的景物是往后运动的,而实际上地面的景物是不动的,这是为什么?学生分组讨论,全班交流汇报。生1:我认为车上的人是运动的。生2:我认为车里的人是静止的。师:到底谁在运动呢?为什么我们会有不同的看法?由此引出参照物的概念。(2)认识参照物的概念。判断一个物体是否运动,需要借助一.个假设不动的物体作为参照物。这个假定不动的物体就是参照物。运动和静止都是相对于参照物而言的。3.选择不同的参照物观察物体的运动。(1)播放商场扶梯的图片,提出问题:分别选择扶梯里的人和扶梯外的物体作为参照物,观察其他的人或物的运动,我们有什么不同的发现?学生交流汇报。生1

:如果将扶梯里的人作为参照物,和他同方向扶梯上的人都没动,扶梯外的物体在运动。生2:如果将扶梯外的物体作为参照物,扶梯上的人都在运动,扶梯外的物体没动。师:

当我们采用不同的参照物观察一个物体的运动,看到的运动状态有什么不同呢?(2)在教室中让学生实际体验相对运动学生坐在转椅上,慢速转动转椅。提出问题:你在转动过程中,选择不同的参照物看到事物的运动状态有什么不同?生1:在转椅上,我选择坐在座位的李同学为参照物,我看到其他同学都和他一样在运动。生2:在转椅上,我选择转椅的把手作为参照物,我看到把手和我一样,一直没有运动。师:大家说得都对,当我们选择不同的参照物观察物体的运动时,我们看到的运动状态可能不同;也就是说物体的运动具有相对性。

1.学生对于运动状态的认.识往往是感性的,没有上升到用科学的方法进行描述。不同时刻物体的位置变化是科学上描述物体运动的常用方法,也是判断物体是否在运动的依据。2.利用相对运动引出参照物。3.指导学生利用生活经验去认识物体的相对运动。

三拓展与应用(10分钟)

师:我们每天都看见太阳东升西落,是太阳在围绕我们地球在运动吗?生1:对呀,太阳就是东升西落的呀!生2:我认为,应该是我们地球在围绕太阳运动,也就是其实太阳没动,我们地球在绕着太阳旋转,但具体怎么转:我说不清。生3:我看过一-本百科全书,说我们地球是在绕着太阳自西向东旋转。今天学了相对运动后我好像明白了,以地球为参照物,我们观察到的就是太阳东升西落,但是要是以太阳为参照物,那就会反过来,地球在从西往东运动啊!师:生3说得对,我们今天学习的相对运动,正好可以解释太阳和地球的相对运动关系。太阳的东升西落现象是因为我们选择地球作为参照物观察的结果。

结合坐转椅的体验活动,让学生理解地球和太阳的相对运动关系。