湖北省宜昌市一中10-11学年度高一春季期中考试(语文)无答案

文档属性

| 名称 | 湖北省宜昌市一中10-11学年度高一春季期中考试(语文)无答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 23.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-05-05 09:56:00 | ||

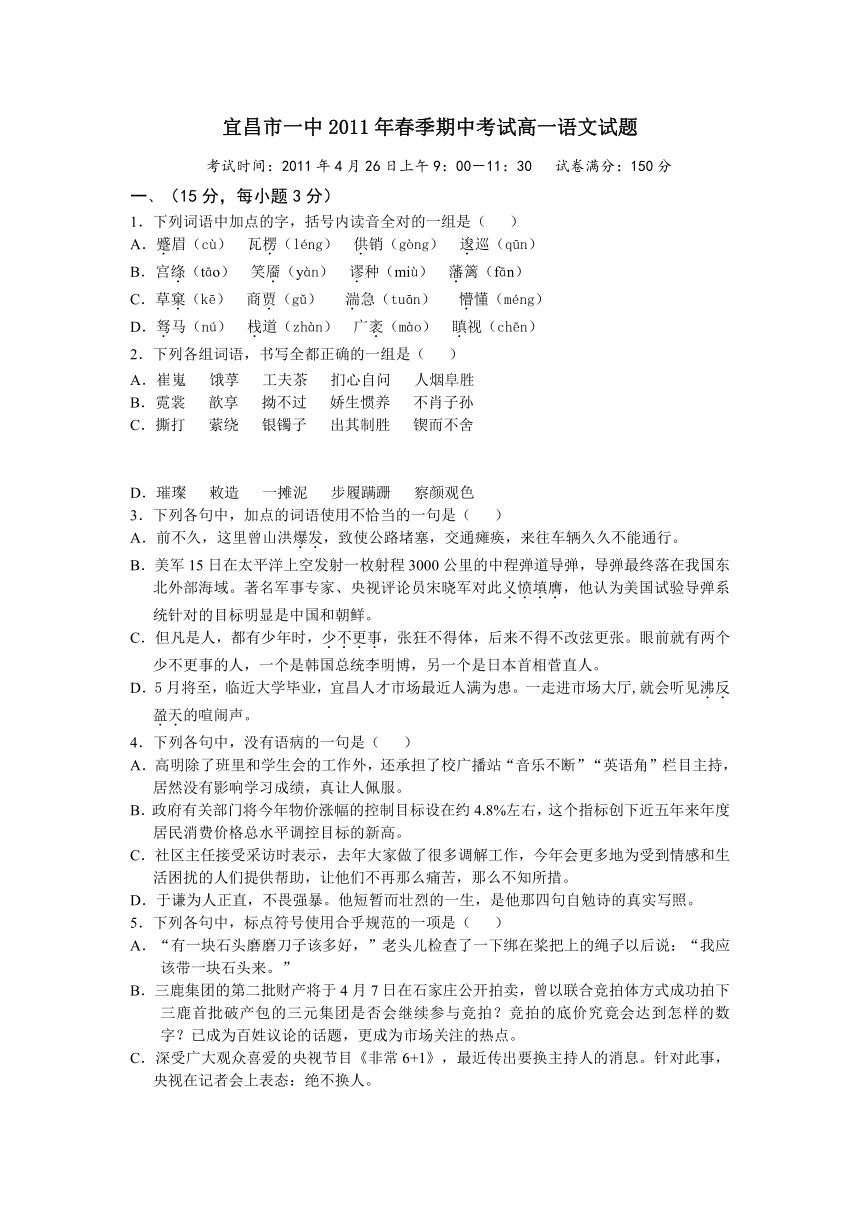

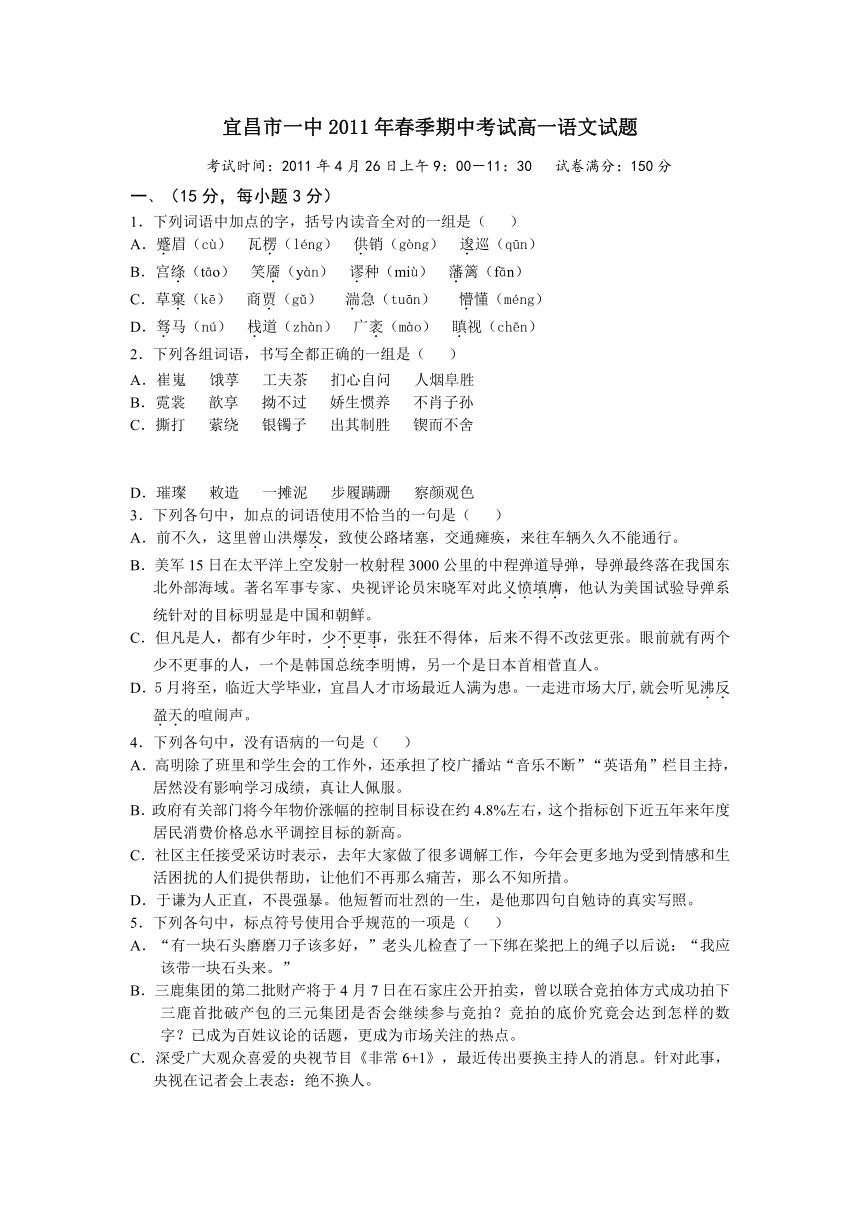

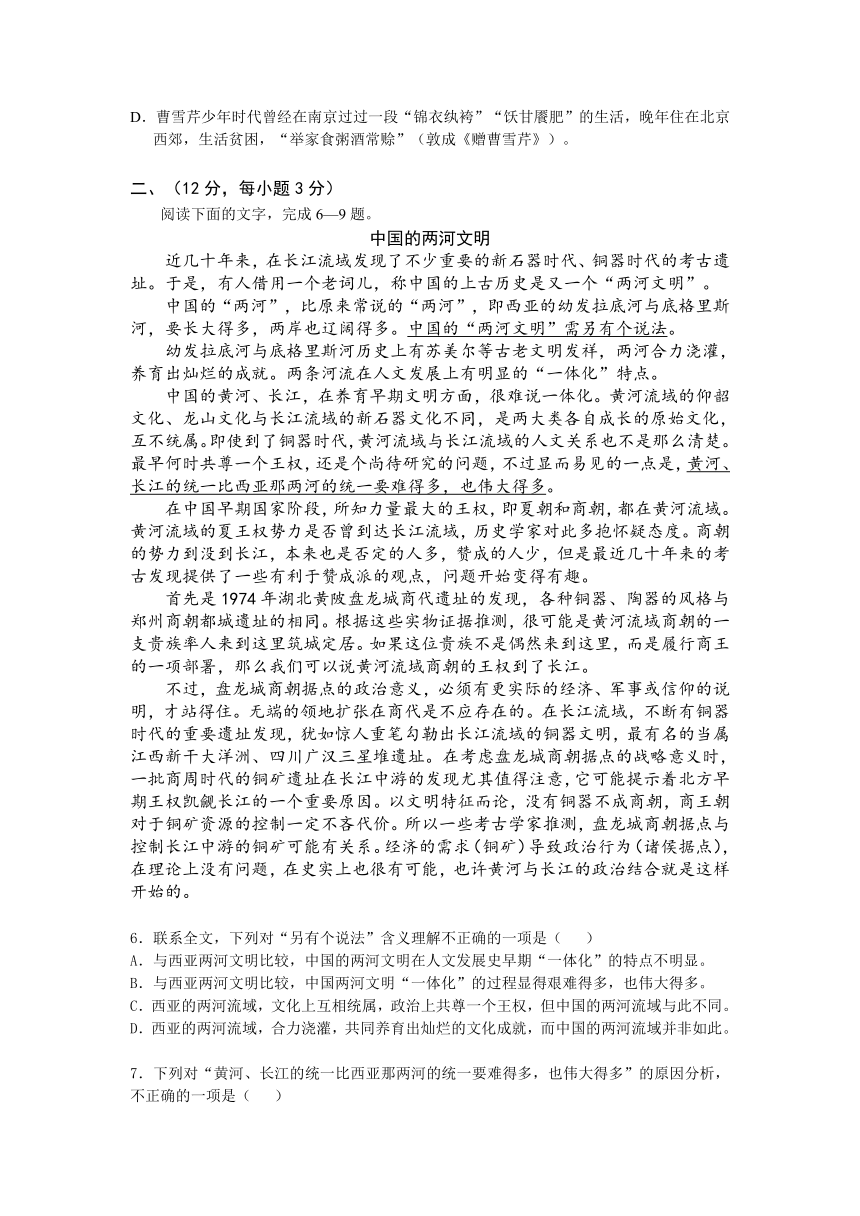

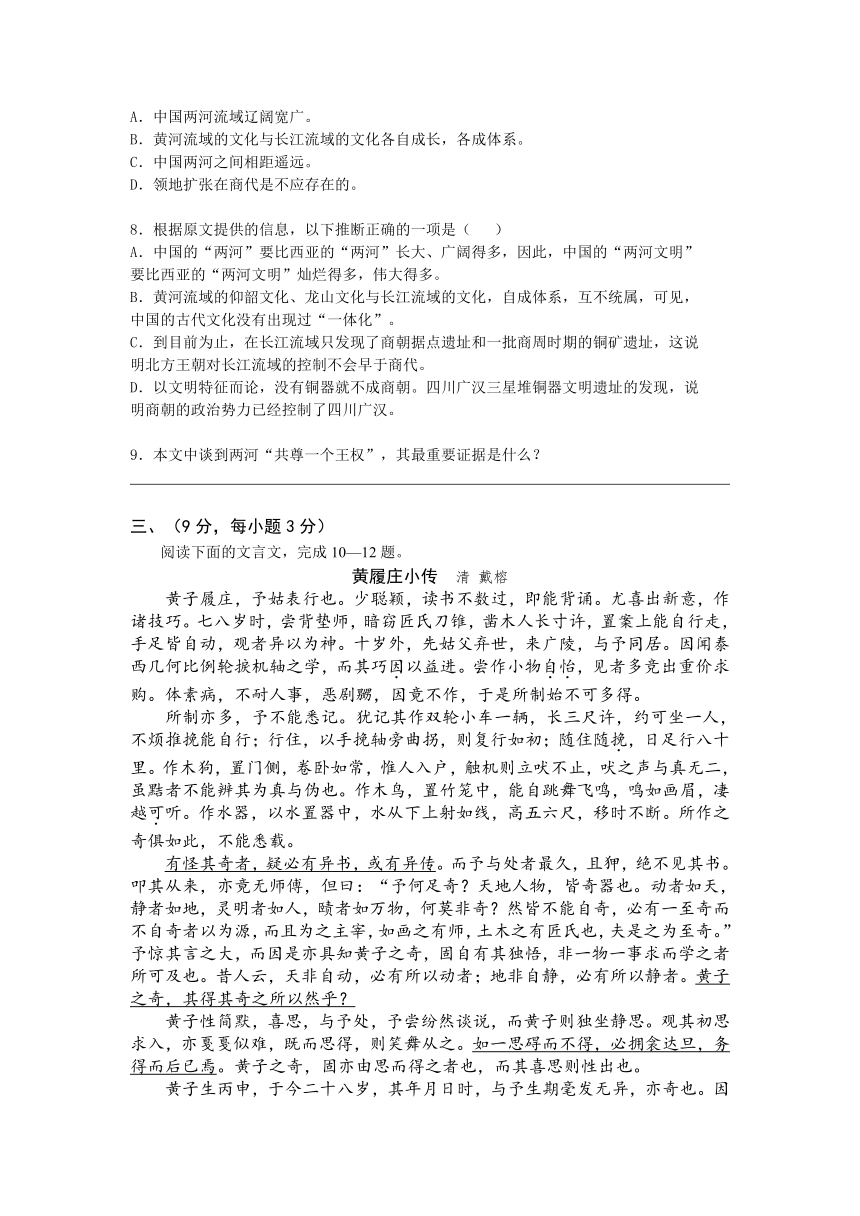

图片预览

文档简介

宜昌市一中2011年春季期中考试高一语文试题

考试时间:2011年4月26日上午9:00-11:30 试卷满分:150分

一、(15分,每小题3分)

1.下列词语中加点的字,括号内读音全对的一组是( )

A.蹙眉(cù) 瓦楞(léng) 供销(gòng) 逡巡(qūn)

B.宫绦(tāo) 笑靥(yàn) 谬种(miù) 藩篱(fān)

C.草窠(kē) 商贾(gǔ) 湍急(tuān) 懵懂(méng)

D.驽马(nú) 栈道(zhàn) 广袤(mào) 瞋视(chēn)

2.下列各组词语,书写全都正确的一组是( )

A.崔嵬 饿莩 工夫茶 扪心自问 人烟阜胜

B.霓裳 歆享 拗不过 娇生惯养 不肖子孙

C.撕打 萦绕 银镯子 出其制胜 锲而不舍

D.璀璨 敕造 一摊泥 步履蹒跚 察颜观色

3.下列各句中,加点的词语使用不恰当的一句是( )

A.前不久,这里曾山洪爆发,致使公路堵塞,交通瘫痪,来往车辆久久不能通行。

B.美军15日在太平洋上空发射一枚射程3000公里的中程弹道导弹,导弹最终落在我国东北外部海域。著名军事专家、央视评论员宋晓军对此义愤填膺,他认为美国试验导弹系统针对的目标明显是中国和朝鲜。

C.但凡是人,都有少年时,少不更事,张狂不得体,后来不得不改弦更张。眼前就有两个少不更事的人,一个是韩国总统李明博,另一个是日本首相菅直人。

D.5月将至,临近大学毕业,宜昌人才市场最近人满为患。一走进市场大厅,就会听见沸反盈天的喧闹声。

4.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.高明除了班里和学生会的工作外,还承担了校广播站“音乐不断”“英语角”栏目主持,居然没有影响学习成绩,真让人佩服。

B.政府有关部门将今年物价涨幅的控制目标设在约4.8%左右,这个指标创下近五年来年度居民消费价格总水平调控目标的新高。

C.社区主任接受采访时表示,去年大家做了很多调解工作,今年会更多地为受到情感和生活困扰的人们提供帮助,让他们不再那么痛苦,那么不知所措。

D.于谦为人正直,不畏强暴。他短暂而壮烈的一生,是他那四句自勉诗的真实写照。

5.下列各句中,标点符号使用合乎规范的一项是( )

A.“有一块石头磨磨刀子该多好,”老头儿检查了一下绑在桨把上的绳子以后说:“我应该带一块石头来。”

B.三鹿集团的第二批财产将于4月7日在石家庄公开拍卖,曾以联合竞拍体方式成功拍下三鹿首批破产包的三元集团是否会继续参与竞拍?竞拍的底价究竟会达到怎样的数字?已成为百姓议论的话题,更成为市场关注的热点。

C.深受广大观众喜爱的央视节目《非常6+1》,最近传出要换主持人的消息。针对此事,央视在记者会上表态:绝不换人。

D.曹雪芹少年时代曾经在南京过过一段“锦衣纨袴”“饫甘餍肥”的生活,晚年住在北京西郊,生活贫困,“举家食粥酒常赊”(敦成《赠曹雪芹》)。

二、(12分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成6—9题。

中国的两河文明

近几十年来,在长江流域发现了不少重要的新石器时代、铜器时代的考古遗址。于是,有人借用一个老词儿,称中国的上古历史是又一个“两河文明”。

中国的“两河”,比原来常说的“两河”,即西亚的幼发拉底河与底格里斯河,要长大得多,两岸也辽阔得多。中国的“两河文明”需另有个说法。

幼发拉底河与底格里斯河历史上有苏美尔等古老文明发祥,两河合力浇灌,养育出灿烂的成就。两条河流在人文发展上有明显的“一体化”特点。

中国的黄河、长江,在养育早期文明方面,很难说一体化。黄河流域的仰韶文化、龙山文化与长江流域的新石器文化不同,是两大类各自成长的原始文化,互不统属。即使到了铜器时代,黄河流域与长江流域的人文关系也不是那么清楚。最早何时共尊一个王权,还是个尚待研究的问题,不过显而易见的一点是,黄河、长江的统一比西亚那两河的统一要难得多,也伟大得多。

在中国早期国家阶段,所知力量最大的王权,即夏朝和商朝,都在黄河流域。黄河流域的夏王权势力是否曾到达长江流域,历史学家对此多抱怀疑态度。商朝的势力到没到长江,本来也是否定的人多,赞成的人少,但是最近几十年来的考古发现提供了一些有利于赞成派的观点,问题开始变得有趣。

首先是1974年湖北黄陂盘龙城商代遗址的发现,各种铜器、陶器的风格与郑州商朝都城遗址的相同。根据这些实物证据推测,很可能是黄河流域商朝的一支贵族率人来到这里筑城定居。如果这位贵族不是偶然来到这里,而是履行商王的一项部署,那么我们可以说黄河流域商朝的王权到了长江。

不过,盘龙城商朝据点的政治意义,必须有更实际的经济、军事或信仰的说明,才站得住。无端的领地扩张在商代是不应存在的。在长江流域,不断有铜器时代的重要遗址发现,犹如惊人重笔勾勒出长江流域的铜器文明,最有名的当属江西新干大洋洲、四川广汉三星堆遗址。在考虑盘龙城商朝据点的战略意义时,一批商周时代的铜矿遗址在长江中游的发现尤其值得注意,它可能提示着北方早期王权凯觎长江的一个重要原因。以文明特征而论,没有铜器不成商朝,商王朝对于铜矿资源的控制一定不吝代价。所以一些考古学家推测,盘龙城商朝据点与控制长江中游的铜矿可能有关系。经济的需求(铜矿)导致政治行为(诸侯据点),在理论上没有问题,在史实上也很有可能,也许黄河与长江的政治结合就是这样开始的。

6.联系全文,下列对“另有个说法”含义理解不正确的一项是( )

A.与西亚两河文明比较,中国的两河文明在人文发展史早期“一体化”的特点不明显。

B.与西亚两河文明比较,中国两河文明“一体化”的过程显得艰难得多,也伟大得多。

C.西亚的两河流域,文化上互相统属,政治上共尊一个王权,但中国的两河流域与此不同。

D.西亚的两河流域,合力浇灌,共同养育出灿烂的文化成就,而中国的两河流域并非如此。

7.下列对“黄河、长江的统一比西亚那两河的统一要难得多,也伟大得多”的原因分析,不正确的一项是( )

A.中国两河流域辽阔宽广。

B.黄河流域的文化与长江流域的文化各自成长,各成体系。

C.中国两河之间相距遥远。

D.领地扩张在商代是不应存在的。

8.根据原文提供的信息,以下推断正确的一项是( )

A.中国的“两河”要比西亚的“两河”长大、广阔得多,因此,中国的“两河文明”

要比西亚的“两河文明”灿烂得多,伟大得多。

B.黄河流域的仰韶文化、龙山文化与长江流域的文化,自成体系,互不统属,可见,

中国的古代文化没有出现过“一体化”。

C.到目前为止,在长江流域只发现了商朝据点遗址和一批商周时期的铜矿遗址,这说

明北方王朝对长江流域的控制不会早于商代。

D.以文明特征而论,没有铜器就不成商朝。四川广汉三星堆铜器文明遗址的发现,说

明商朝的政治势力已经控制了四川广汉。

9.本文中谈到两河“共尊一个王权”,其最重要证据是什么?

三、(9分,每小题3分)

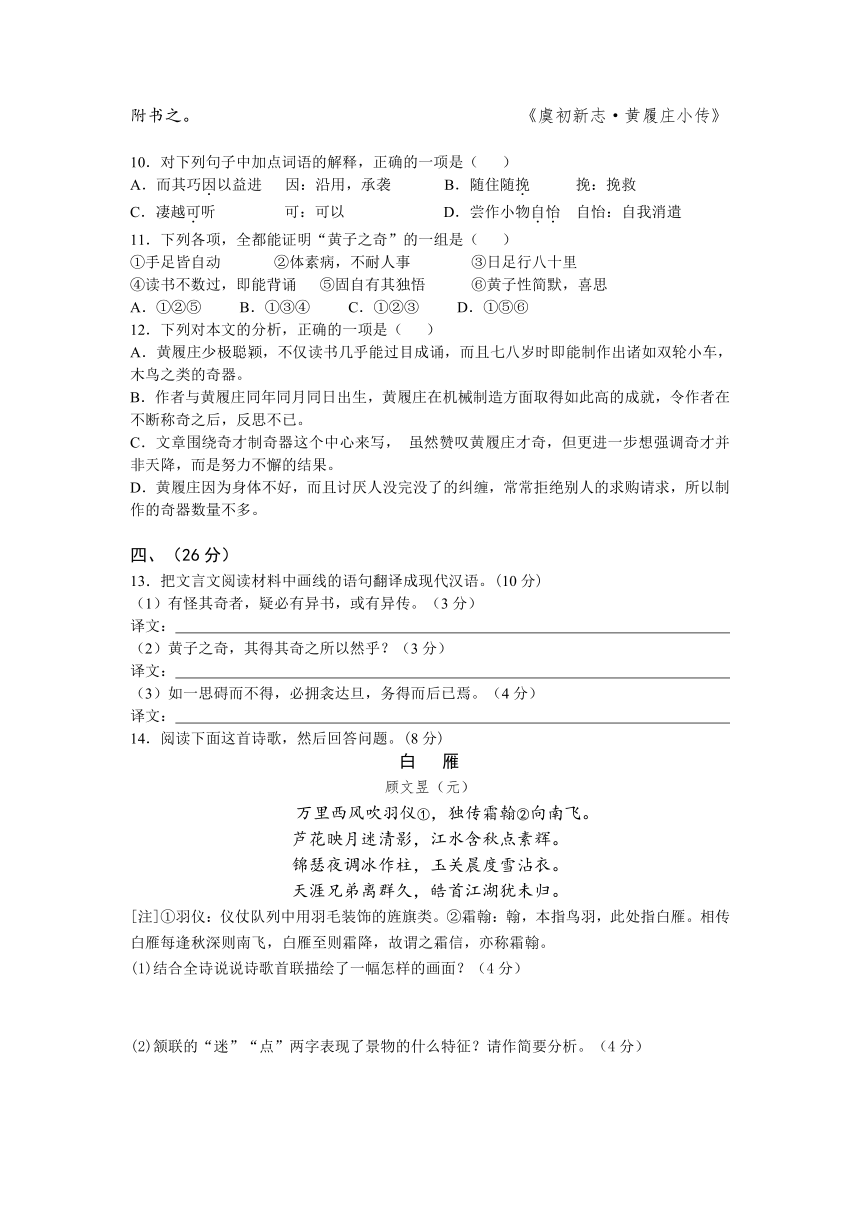

阅读下面的文言文,完成10—12题。

黄履庄小传 清 戴榕

黄子履庄,予姑表行也。少聪颖,读书不数过,即能背诵。尤喜出新意,作诸技巧。七八岁时,尝背垫师,暗窃匠氏刀锥,凿木人长寸许,置案上能自行走,手足皆自动,观者异以为神。十岁外,先姑父弃世,来广陵,与予同居。因闻泰西几何比例轮捩机轴之学,而其巧因以益进。尝作小物自怡,见者多竞出重价求购。体素病,不耐人事,恶剧嬲,因竟不作,于是所制始不可多得。

所制亦多,予不能悉记。犹记其作双轮小车一辆,长三尺许,约可坐一人,不烦推挽能自行;行住,以手挽轴旁曲拐,则复行如初;随住随挽,日足行八十里。作木狗,置门侧,卷卧如常,惟人入户,触机则立吠不止,吠之声与真无二,虽黠者不能辨其为真与伪也。作木鸟,置竹笼中,能自跳舞飞鸣,鸣如画眉,凄越可听。作水器,以水置器中,水从下上射如线,高五六尺,移时不断。所作之奇俱如此,不能悉载。

有怪其奇者,疑必有异书,或有异传。而予与处者最久,且狎,绝不见其书。叩其从来,亦竟无师傅,但曰:“予何足奇?天地人物,皆奇器也。动者如天,静者如地,灵明者如人,赜者如万物,何莫非奇?然皆不能自奇,必有一至奇而不自奇者以为源,而且为之主宰,如画之有师,土木之有匠氏也,夫是之为至奇。”予惊其言之大,而因是亦具知黄子之奇,固自有其独悟,非一物一事求而学之者所可及也。昔人云,天非自动,必有所以动者;地非自静,必有所以静者。黄子之奇,其得其奇之所以然乎?

黄子性简默,喜思,与予处,予尝纷然谈说,而黄子则独坐静思。观其初思求入,亦戛戛似难,既而思得,则笑舞从之。如一思碍而不得,必拥衾达旦,务得而后已焉。黄子之奇,固亦由思而得之者也,而其喜思则性出也。

黄子生丙申,于今二十八岁,其年月日时,与予生期毫发无异,亦奇也。因附书之。 《虞初新志·黄履庄小传》

10.对下列句子中加点词语的解释,正确的一项是( )

A.而其巧因以益进 因:沿用,承袭 B.随住随挽 挽:挽救

C.凄越可听 可:可以 D.尝作小物自怡 自怡:自我消遣

11.下列各项,全都能证明“黄子之奇”的一组是( )

①手足皆自动 ②体素病,不耐人事 ③日足行八十里

④读书不数过,即能背诵 ⑤固自有其独悟 ⑥黄子性简默,喜思

A.①②⑤ B.①③④ C.①②③ D.①⑤⑥

12.下列对本文的分析,正确的一项是( )

A.黄履庄少极聪颖,不仅读书几乎能过目成诵,而且七八岁时即能制作出诸如双轮小车,木鸟之类的奇器。

B.作者与黄履庄同年同月同日出生,黄履庄在机械制造方面取得如此高的成就,令作者在不断称奇之后,反思不已。

C.文章围绕奇才制奇器这个中心来写, 虽然赞叹黄履庄才奇,但更进一步想强调奇才并非天降,而是努力不懈的结果。

D.黄履庄因为身体不好,而且讨厌人没完没了的纠缠,常常拒绝别人的求购请求,所以制作的奇器数量不多。

四、(26分)

13.把文言文阅读材料中画线的语句翻译成现代汉语。(10分)

(1)有怪其奇者,疑必有异书,或有异传。(3分)

译文:

(2)黄子之奇,其得其奇之所以然乎?(3分)

译文:

(3)如一思碍而不得,必拥衾达旦,务得而后已焉。(4分)

译文:

14.阅读下面这首诗歌,然后回答问题。(8分)

白 雁

顾文昱(元)

万里西风吹羽仪①,独传霜翰②向南飞。

芦花映月迷清影,江水含秋点素辉。

锦瑟夜调冰作柱,玉关晨度雪沾衣。

天涯兄弟离群久,皓首江湖犹未归。

[注]①羽仪:仪仗队列中用羽毛装饰的旌旗类。②霜翰:翰,本指鸟羽,此处指白雁。相传白雁每逢秋深则南飞,白雁至则霜降,故谓之霜信,亦称霜翰。

(1)结合全诗说说诗歌首联描绘了一幅怎样的画面?(4分)

(2)颔联的“迷”“点”两字表现了景物的什么特征?请作简要分析。(4分)

15.填空。(8分)

① ,潦倒新停浊酒杯。

②故木受绳则直, 。

③ ,蓝田日暖玉生烟。

④ ,砯崖转石万壑雷。

⑤胡人不敢南下而牧马, 。

⑥东船西舫悄无言,______________ 。

⑦海明威, 国著名作家、诺贝尔文学奖获得者。《老人与海》是他最具代表性的作品之一。

⑧鲁迅,中国现代文学奠基人,其小说作品被语文教材大量选用,《祝福》一文出他的小说集《 》。

五、(18分)

阅读下面的文字,完成16—19题。

麦黄黄,杏黄黄 李翔

父亲要出山做麦客去了。天不亮父亲就动身了。他穿一身洗得发白的蓝布衫,头戴一顶半旧的草帽,那是他去年做麦客留的念想。父亲手握镰刀,肩上挎着塞满干粮的黄挎包,对母亲说:“今年想走远些,多挣几个,赶麦子搭镰了再回来。”又指着腰间的黄挎包对我说:“好好念书,到时候给你买一口袋杏子。”父亲做麦客去了。

我家在渭北的大山深处,麦子熟得晚,父亲趁这时去渭河边上的大平原替人家割麦子。父亲已做过多年的麦客,每次回来,他都要兴冲冲地对我们讲那一望无际的庄稼地、轰隆隆的大汽车……我们最关心的莫过于他肩上的那个黄挎包。妹妹伸着小手迫不及待地叫嚷着:“买下杏了吗 我要吃杏子哩。”父亲喜形于色地打开挎包,伸手抓出黄亮黄亮的叫人一见就直流口水的杏子分给我们。“咔嚓咔嚓”地嚼着杏子是多么舒心美妙呀,那是儿时一段少有的幸福时光。因为我们这里只有长在山坡上的野杏子,毛桃似的,又小又酸……

自打父亲离家后,妹妹每天都仰起小脸问妈妈:“爸啥时回家呀 我想吃杏哩。”母亲摸着妹妹扎着红头绳的羊角辫耐心地说:“去看看地里,麦子黄了,你爸就回来喽!”我和妹妹便飞跑到地里去看麦子。那一片片的麦地跟周围茂密的灌木丛一个颜色,妹妹抚摸着翠绿的麦穗自言自语道:“噢,还早哩,麦子还绿油油的嘛!”

一场透雨后又暴晒了好多天,远远望去,披挂在坡洼里的麦地块儿渐渐泛出了淡淡的亮色,好像打上了一抹光晕。一天早上打山外边飞来一只漂亮的小鸟,站在门前的树梢上不住地啼叫:“算黄,算割!算黄,算割!”妹妹从炕上一骨碌爬起来.揉着惺忪的眼睛喊道:“妈妈,麦子黄啦!你听鸟都叫了,爸咋还不回来呀 ”母亲和蔼地说:“那是稍黄,要真黄了,还得过几天。麦子没黄,你爸咋能回来哩。”我跟妹妹跑到村口的大槐树下,张望了好大一会儿也没见着人影儿。

又过了几天,麦子真的熟了。村里去做麦客的相继回了家,山顶上向阳处的麦子已经开始收割了。山路上行人渐渐多起来,挑担的,拉车的,赶牲口的,路边上散落着许多凌乱的麦穗,麦场上立着一排排的麦捆子,空气中弥漫着干燥的麦秆香。“都搭镰了,咋还不见回来 ”我跟妹妹一趟趟地往村口跑,母亲也一次次去打听,可是一点消息都没有。母亲急了,蚕老一时,麦熟一晌,再等下去,成熟的麦粒就得留在地里。要是遇上冰雹什么的,就更麻烦了,那可是整整一年的收成呀!第二天一早,母亲带领我们兄妹三个上了地,四人在灼热的麦地里整整折腾了三天,才勉强割了三亩来地,可我家种了十多亩小麦哪。

第四天天快黑时.身后拾麦穗的妹妹突然喊道:“快看呀,爸爸回来啦,有杏子吃啦!”我赶快抬起头看,不见人影,只发现身后麦子潮水般涌动,随着“嚓嚓嚓”的响声,纷纷倒地。“哦!是爸爸,爸爸回来啦!”我和哥哥不约而同地叫出了声。母亲两眼霎时湿润了。父亲很快赶了过来.他身后的麦捆子,一件件扎得结结实实、整整齐齐。父亲对我们苦涩地笑一笑,淡淡地说:“路上耽搁了,回来晚了……”我骤然觉得父亲陌生了许多,二十来天却如同分别多年,蓬乱的长发上蒙着厚厚一层尘士,颧骨山崖般凸出来,脸颊水坑一样陷进去。暗淡无光的眼珠一下子掉进了又深又大的井口似的眼眶中,裤腿裂开一道大口子,一尺来长的灰布条有气无力地耷拉在膝盖上。妹妹兴奋地一把抓住挎包翻了个底朝天,见什么也没有,“哇”的一声哭了。父亲擦把汗,手笨拙地伸进瘪瘪的裤兜,费力地摸索出一个皱巴巴的塑料袋。他提起袋子的一角小心翼翼地往手心里倒,骨碌一下滚出一个黄澄澄的大杏子。那杏子在父亲汗湿的掌心里沐浴着落日的霞光,透射出一股奇妙迷人的风采。父亲用手掌托着这颗孤独的杏子,仿佛托着一座巍峨的大山,手微微有些颤动。好大一会才嗫嚅着说:“活难寻……没挣下钱……生了病……买了一颗……好赖尝一点……”说着他把杏子给了妹妹。妹妹用婆娑的泪眼看看手里的杏子,看看父亲的脸,又转身看看我和哥哥,反倒不好意思起来,眨巴眨巴眼睛,走到母亲跟前举着杏子说:“妈,你吃吧。”母亲把杏子凑到唇边轻轻沾了沾,就塞给了我,我紧紧地攥住这颗温热的杏子,望着父亲那张瘦削、苍凉又略显惭愧的脸。悲切地说:“爸,还是你吃吧,我吃杏仁。”父亲接过杏子在牙上碰了碰,说:“多好的杏,真甜哩。”却又把杏子随手给了哥哥。哥哥小心地用门牙微微咬破一点皮,舌尖舔舔,咂吧咂吧嘴,又塞给了妹妹……

原来,渭河沿岸有了收割机,雇麦客的人少了,父亲一直都没找到活。正要回家,在麦地边遇到一个白发苍苍的老婆婆恸哭不止。一打听才得知,老婆婆相依为命的儿子死在了矿井下,麦子也没人收。父亲二话没说,一口气帮老婆婆收割、拉运、碾打完毕,没收一分钱。返回的路上淋了雨,发烧了,却用仅剩的一元钱买了这颗杏子揣在兜里,赶了两天两夜的路。才回到二百多里外的家。

那颗唯一的杏子在妹妹手心里宝贝似的攥着,过一会儿咬一小口,过一会儿咬一小口,到第二天晚上才吃完。我把杏核细心地晾干,悄悄藏在瓦罐里。第二年春天,我家门前的院子里长出了一棵小小的杏树苗……

至今,那棵杏树还长在我心中。

16.“杏子”在文章中起什么作用,试作简要说明。(4分)

17.综合全文,概括文章中“父亲”这一形象的主要特征,并加以说明。(6分)

18.文章非常注重描写,如肖像、环境、动作等,请选取一点,结合文中有关内容简明分析。(4分)

19.下列关于文章的有关选项中,正确的两项是( ) (4分)

A.通过插叙,小说交代了父亲没能及时选择回家收割的原因。

B.因为“杏子”需要一元钱,太贵,所以一家人都舍不得吃,直到第二天晚上才被年龄最小的妹妹吃完。

C.文章一开头便用重复的修辞手法,“父亲要做麦客去了”,点明了文章的主人公和主要情节。

D.父亲出外二十多天没能找到活计,十分内疚因而赶回来后连家门都没进,直接下到地里收割麦子。

E.“至今,那棵杏树还长在我心中。”此句既含蓄地歌颂了人物的品德,又升华了文章主旨,给读者留无尽的回味。

六、(10分)

20.高中语文教材所文章选均为绝品佳篇,在下列文章中任选两篇,对出下联。要求:对仗工整,能概括出文章内容。(4分)

示例:《劝学》 上联:山垒之于石而高于石 下联:青取之于蓝而青于蓝

《蜀道难》上联:太白高,高近参井 下联:

《六国论》上联:两宋败亡源于忍辱 下联:

《林黛玉进贾府》上联:王熙凤夸妹妹处处有意 下联:

《琵琶行》上联:昔日朝廷金榜客 下联:

《祝福》上联:高低贵贱似乎没坏人 下联:

21.下面是某中学文学社社长刘洋给著名作家贾升的一封短信。信中有几处用语不得体,请指出并改正。(4分)

尊敬的贾先生:

您已荣幸地被邀请为我社顾问。八十高龄的您能够应允忝列我社顾问之列,我们不胜感激。同时,我敬请您能够于百忙中挤出时间为本社的发展尽绵薄之力。本社兹定于本月23日上午9时在本校礼堂举行文学社成立大会,恭请届时到场。

敬祝

安康 刘洋

2011.4.20

错误: ,改正: ;

错误: ,改正: ;

错误: ,改正: ;

错误: ,改正: 。

22.仿照下列句子,自选对象,写一段有哲理的语言,使之与前文形成排比句。(2分)

墙角的花,当你孤芳自赏时,天地便小了;井底的蛙,当你自我欢唱时,视野便窄了;

, , 。

七、作文(60分)

23、阅读下面的文字,根据要求作文。

农夫汤姆养了一群羊。放牧的时候,他总是放声高唱:“我雪白的羊群啊,多么可爱……”

可是,有件事让汤姆感到有些遗憾———他的羊群里还有一只黑羊。黑羊的皮毛可没有白羊好看,汤姆盘算着:“等黑羊长大些就把它卖掉!这样我的羊群里就都是可爱的白羊了!”

冬天到了。一天,羊群走到了一个很远的牧场,突然遇到暴风雪。汤姆与羊群走散了。当暴风雪停息的时候,漫山遍野银装素裹,汤姆四处寻找,哪里还有羊群的影子?这时候,汤姆在远处看到了一个晃动的小黑点,跑过去,果然是那只黑羊,其他的白羊也在那里。汤姆兴奋地抱起立功的黑羊:“多亏了有你!”

春天,汤姆的羊群里又多了几只黑羊,他的歌声依旧嘹亮:“我的羊群啊,多么可爱!”

请根据以上材料,联系生活实际,选择一个角度,自定立意,自选文体,自拟标题,写一篇不少于800字的记叙文。

考试时间:2011年4月26日上午9:00-11:30 试卷满分:150分

一、(15分,每小题3分)

1.下列词语中加点的字,括号内读音全对的一组是( )

A.蹙眉(cù) 瓦楞(léng) 供销(gòng) 逡巡(qūn)

B.宫绦(tāo) 笑靥(yàn) 谬种(miù) 藩篱(fān)

C.草窠(kē) 商贾(gǔ) 湍急(tuān) 懵懂(méng)

D.驽马(nú) 栈道(zhàn) 广袤(mào) 瞋视(chēn)

2.下列各组词语,书写全都正确的一组是( )

A.崔嵬 饿莩 工夫茶 扪心自问 人烟阜胜

B.霓裳 歆享 拗不过 娇生惯养 不肖子孙

C.撕打 萦绕 银镯子 出其制胜 锲而不舍

D.璀璨 敕造 一摊泥 步履蹒跚 察颜观色

3.下列各句中,加点的词语使用不恰当的一句是( )

A.前不久,这里曾山洪爆发,致使公路堵塞,交通瘫痪,来往车辆久久不能通行。

B.美军15日在太平洋上空发射一枚射程3000公里的中程弹道导弹,导弹最终落在我国东北外部海域。著名军事专家、央视评论员宋晓军对此义愤填膺,他认为美国试验导弹系统针对的目标明显是中国和朝鲜。

C.但凡是人,都有少年时,少不更事,张狂不得体,后来不得不改弦更张。眼前就有两个少不更事的人,一个是韩国总统李明博,另一个是日本首相菅直人。

D.5月将至,临近大学毕业,宜昌人才市场最近人满为患。一走进市场大厅,就会听见沸反盈天的喧闹声。

4.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.高明除了班里和学生会的工作外,还承担了校广播站“音乐不断”“英语角”栏目主持,居然没有影响学习成绩,真让人佩服。

B.政府有关部门将今年物价涨幅的控制目标设在约4.8%左右,这个指标创下近五年来年度居民消费价格总水平调控目标的新高。

C.社区主任接受采访时表示,去年大家做了很多调解工作,今年会更多地为受到情感和生活困扰的人们提供帮助,让他们不再那么痛苦,那么不知所措。

D.于谦为人正直,不畏强暴。他短暂而壮烈的一生,是他那四句自勉诗的真实写照。

5.下列各句中,标点符号使用合乎规范的一项是( )

A.“有一块石头磨磨刀子该多好,”老头儿检查了一下绑在桨把上的绳子以后说:“我应该带一块石头来。”

B.三鹿集团的第二批财产将于4月7日在石家庄公开拍卖,曾以联合竞拍体方式成功拍下三鹿首批破产包的三元集团是否会继续参与竞拍?竞拍的底价究竟会达到怎样的数字?已成为百姓议论的话题,更成为市场关注的热点。

C.深受广大观众喜爱的央视节目《非常6+1》,最近传出要换主持人的消息。针对此事,央视在记者会上表态:绝不换人。

D.曹雪芹少年时代曾经在南京过过一段“锦衣纨袴”“饫甘餍肥”的生活,晚年住在北京西郊,生活贫困,“举家食粥酒常赊”(敦成《赠曹雪芹》)。

二、(12分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成6—9题。

中国的两河文明

近几十年来,在长江流域发现了不少重要的新石器时代、铜器时代的考古遗址。于是,有人借用一个老词儿,称中国的上古历史是又一个“两河文明”。

中国的“两河”,比原来常说的“两河”,即西亚的幼发拉底河与底格里斯河,要长大得多,两岸也辽阔得多。中国的“两河文明”需另有个说法。

幼发拉底河与底格里斯河历史上有苏美尔等古老文明发祥,两河合力浇灌,养育出灿烂的成就。两条河流在人文发展上有明显的“一体化”特点。

中国的黄河、长江,在养育早期文明方面,很难说一体化。黄河流域的仰韶文化、龙山文化与长江流域的新石器文化不同,是两大类各自成长的原始文化,互不统属。即使到了铜器时代,黄河流域与长江流域的人文关系也不是那么清楚。最早何时共尊一个王权,还是个尚待研究的问题,不过显而易见的一点是,黄河、长江的统一比西亚那两河的统一要难得多,也伟大得多。

在中国早期国家阶段,所知力量最大的王权,即夏朝和商朝,都在黄河流域。黄河流域的夏王权势力是否曾到达长江流域,历史学家对此多抱怀疑态度。商朝的势力到没到长江,本来也是否定的人多,赞成的人少,但是最近几十年来的考古发现提供了一些有利于赞成派的观点,问题开始变得有趣。

首先是1974年湖北黄陂盘龙城商代遗址的发现,各种铜器、陶器的风格与郑州商朝都城遗址的相同。根据这些实物证据推测,很可能是黄河流域商朝的一支贵族率人来到这里筑城定居。如果这位贵族不是偶然来到这里,而是履行商王的一项部署,那么我们可以说黄河流域商朝的王权到了长江。

不过,盘龙城商朝据点的政治意义,必须有更实际的经济、军事或信仰的说明,才站得住。无端的领地扩张在商代是不应存在的。在长江流域,不断有铜器时代的重要遗址发现,犹如惊人重笔勾勒出长江流域的铜器文明,最有名的当属江西新干大洋洲、四川广汉三星堆遗址。在考虑盘龙城商朝据点的战略意义时,一批商周时代的铜矿遗址在长江中游的发现尤其值得注意,它可能提示着北方早期王权凯觎长江的一个重要原因。以文明特征而论,没有铜器不成商朝,商王朝对于铜矿资源的控制一定不吝代价。所以一些考古学家推测,盘龙城商朝据点与控制长江中游的铜矿可能有关系。经济的需求(铜矿)导致政治行为(诸侯据点),在理论上没有问题,在史实上也很有可能,也许黄河与长江的政治结合就是这样开始的。

6.联系全文,下列对“另有个说法”含义理解不正确的一项是( )

A.与西亚两河文明比较,中国的两河文明在人文发展史早期“一体化”的特点不明显。

B.与西亚两河文明比较,中国两河文明“一体化”的过程显得艰难得多,也伟大得多。

C.西亚的两河流域,文化上互相统属,政治上共尊一个王权,但中国的两河流域与此不同。

D.西亚的两河流域,合力浇灌,共同养育出灿烂的文化成就,而中国的两河流域并非如此。

7.下列对“黄河、长江的统一比西亚那两河的统一要难得多,也伟大得多”的原因分析,不正确的一项是( )

A.中国两河流域辽阔宽广。

B.黄河流域的文化与长江流域的文化各自成长,各成体系。

C.中国两河之间相距遥远。

D.领地扩张在商代是不应存在的。

8.根据原文提供的信息,以下推断正确的一项是( )

A.中国的“两河”要比西亚的“两河”长大、广阔得多,因此,中国的“两河文明”

要比西亚的“两河文明”灿烂得多,伟大得多。

B.黄河流域的仰韶文化、龙山文化与长江流域的文化,自成体系,互不统属,可见,

中国的古代文化没有出现过“一体化”。

C.到目前为止,在长江流域只发现了商朝据点遗址和一批商周时期的铜矿遗址,这说

明北方王朝对长江流域的控制不会早于商代。

D.以文明特征而论,没有铜器就不成商朝。四川广汉三星堆铜器文明遗址的发现,说

明商朝的政治势力已经控制了四川广汉。

9.本文中谈到两河“共尊一个王权”,其最重要证据是什么?

三、(9分,每小题3分)

阅读下面的文言文,完成10—12题。

黄履庄小传 清 戴榕

黄子履庄,予姑表行也。少聪颖,读书不数过,即能背诵。尤喜出新意,作诸技巧。七八岁时,尝背垫师,暗窃匠氏刀锥,凿木人长寸许,置案上能自行走,手足皆自动,观者异以为神。十岁外,先姑父弃世,来广陵,与予同居。因闻泰西几何比例轮捩机轴之学,而其巧因以益进。尝作小物自怡,见者多竞出重价求购。体素病,不耐人事,恶剧嬲,因竟不作,于是所制始不可多得。

所制亦多,予不能悉记。犹记其作双轮小车一辆,长三尺许,约可坐一人,不烦推挽能自行;行住,以手挽轴旁曲拐,则复行如初;随住随挽,日足行八十里。作木狗,置门侧,卷卧如常,惟人入户,触机则立吠不止,吠之声与真无二,虽黠者不能辨其为真与伪也。作木鸟,置竹笼中,能自跳舞飞鸣,鸣如画眉,凄越可听。作水器,以水置器中,水从下上射如线,高五六尺,移时不断。所作之奇俱如此,不能悉载。

有怪其奇者,疑必有异书,或有异传。而予与处者最久,且狎,绝不见其书。叩其从来,亦竟无师傅,但曰:“予何足奇?天地人物,皆奇器也。动者如天,静者如地,灵明者如人,赜者如万物,何莫非奇?然皆不能自奇,必有一至奇而不自奇者以为源,而且为之主宰,如画之有师,土木之有匠氏也,夫是之为至奇。”予惊其言之大,而因是亦具知黄子之奇,固自有其独悟,非一物一事求而学之者所可及也。昔人云,天非自动,必有所以动者;地非自静,必有所以静者。黄子之奇,其得其奇之所以然乎?

黄子性简默,喜思,与予处,予尝纷然谈说,而黄子则独坐静思。观其初思求入,亦戛戛似难,既而思得,则笑舞从之。如一思碍而不得,必拥衾达旦,务得而后已焉。黄子之奇,固亦由思而得之者也,而其喜思则性出也。

黄子生丙申,于今二十八岁,其年月日时,与予生期毫发无异,亦奇也。因附书之。 《虞初新志·黄履庄小传》

10.对下列句子中加点词语的解释,正确的一项是( )

A.而其巧因以益进 因:沿用,承袭 B.随住随挽 挽:挽救

C.凄越可听 可:可以 D.尝作小物自怡 自怡:自我消遣

11.下列各项,全都能证明“黄子之奇”的一组是( )

①手足皆自动 ②体素病,不耐人事 ③日足行八十里

④读书不数过,即能背诵 ⑤固自有其独悟 ⑥黄子性简默,喜思

A.①②⑤ B.①③④ C.①②③ D.①⑤⑥

12.下列对本文的分析,正确的一项是( )

A.黄履庄少极聪颖,不仅读书几乎能过目成诵,而且七八岁时即能制作出诸如双轮小车,木鸟之类的奇器。

B.作者与黄履庄同年同月同日出生,黄履庄在机械制造方面取得如此高的成就,令作者在不断称奇之后,反思不已。

C.文章围绕奇才制奇器这个中心来写, 虽然赞叹黄履庄才奇,但更进一步想强调奇才并非天降,而是努力不懈的结果。

D.黄履庄因为身体不好,而且讨厌人没完没了的纠缠,常常拒绝别人的求购请求,所以制作的奇器数量不多。

四、(26分)

13.把文言文阅读材料中画线的语句翻译成现代汉语。(10分)

(1)有怪其奇者,疑必有异书,或有异传。(3分)

译文:

(2)黄子之奇,其得其奇之所以然乎?(3分)

译文:

(3)如一思碍而不得,必拥衾达旦,务得而后已焉。(4分)

译文:

14.阅读下面这首诗歌,然后回答问题。(8分)

白 雁

顾文昱(元)

万里西风吹羽仪①,独传霜翰②向南飞。

芦花映月迷清影,江水含秋点素辉。

锦瑟夜调冰作柱,玉关晨度雪沾衣。

天涯兄弟离群久,皓首江湖犹未归。

[注]①羽仪:仪仗队列中用羽毛装饰的旌旗类。②霜翰:翰,本指鸟羽,此处指白雁。相传白雁每逢秋深则南飞,白雁至则霜降,故谓之霜信,亦称霜翰。

(1)结合全诗说说诗歌首联描绘了一幅怎样的画面?(4分)

(2)颔联的“迷”“点”两字表现了景物的什么特征?请作简要分析。(4分)

15.填空。(8分)

① ,潦倒新停浊酒杯。

②故木受绳则直, 。

③ ,蓝田日暖玉生烟。

④ ,砯崖转石万壑雷。

⑤胡人不敢南下而牧马, 。

⑥东船西舫悄无言,______________ 。

⑦海明威, 国著名作家、诺贝尔文学奖获得者。《老人与海》是他最具代表性的作品之一。

⑧鲁迅,中国现代文学奠基人,其小说作品被语文教材大量选用,《祝福》一文出他的小说集《 》。

五、(18分)

阅读下面的文字,完成16—19题。

麦黄黄,杏黄黄 李翔

父亲要出山做麦客去了。天不亮父亲就动身了。他穿一身洗得发白的蓝布衫,头戴一顶半旧的草帽,那是他去年做麦客留的念想。父亲手握镰刀,肩上挎着塞满干粮的黄挎包,对母亲说:“今年想走远些,多挣几个,赶麦子搭镰了再回来。”又指着腰间的黄挎包对我说:“好好念书,到时候给你买一口袋杏子。”父亲做麦客去了。

我家在渭北的大山深处,麦子熟得晚,父亲趁这时去渭河边上的大平原替人家割麦子。父亲已做过多年的麦客,每次回来,他都要兴冲冲地对我们讲那一望无际的庄稼地、轰隆隆的大汽车……我们最关心的莫过于他肩上的那个黄挎包。妹妹伸着小手迫不及待地叫嚷着:“买下杏了吗 我要吃杏子哩。”父亲喜形于色地打开挎包,伸手抓出黄亮黄亮的叫人一见就直流口水的杏子分给我们。“咔嚓咔嚓”地嚼着杏子是多么舒心美妙呀,那是儿时一段少有的幸福时光。因为我们这里只有长在山坡上的野杏子,毛桃似的,又小又酸……

自打父亲离家后,妹妹每天都仰起小脸问妈妈:“爸啥时回家呀 我想吃杏哩。”母亲摸着妹妹扎着红头绳的羊角辫耐心地说:“去看看地里,麦子黄了,你爸就回来喽!”我和妹妹便飞跑到地里去看麦子。那一片片的麦地跟周围茂密的灌木丛一个颜色,妹妹抚摸着翠绿的麦穗自言自语道:“噢,还早哩,麦子还绿油油的嘛!”

一场透雨后又暴晒了好多天,远远望去,披挂在坡洼里的麦地块儿渐渐泛出了淡淡的亮色,好像打上了一抹光晕。一天早上打山外边飞来一只漂亮的小鸟,站在门前的树梢上不住地啼叫:“算黄,算割!算黄,算割!”妹妹从炕上一骨碌爬起来.揉着惺忪的眼睛喊道:“妈妈,麦子黄啦!你听鸟都叫了,爸咋还不回来呀 ”母亲和蔼地说:“那是稍黄,要真黄了,还得过几天。麦子没黄,你爸咋能回来哩。”我跟妹妹跑到村口的大槐树下,张望了好大一会儿也没见着人影儿。

又过了几天,麦子真的熟了。村里去做麦客的相继回了家,山顶上向阳处的麦子已经开始收割了。山路上行人渐渐多起来,挑担的,拉车的,赶牲口的,路边上散落着许多凌乱的麦穗,麦场上立着一排排的麦捆子,空气中弥漫着干燥的麦秆香。“都搭镰了,咋还不见回来 ”我跟妹妹一趟趟地往村口跑,母亲也一次次去打听,可是一点消息都没有。母亲急了,蚕老一时,麦熟一晌,再等下去,成熟的麦粒就得留在地里。要是遇上冰雹什么的,就更麻烦了,那可是整整一年的收成呀!第二天一早,母亲带领我们兄妹三个上了地,四人在灼热的麦地里整整折腾了三天,才勉强割了三亩来地,可我家种了十多亩小麦哪。

第四天天快黑时.身后拾麦穗的妹妹突然喊道:“快看呀,爸爸回来啦,有杏子吃啦!”我赶快抬起头看,不见人影,只发现身后麦子潮水般涌动,随着“嚓嚓嚓”的响声,纷纷倒地。“哦!是爸爸,爸爸回来啦!”我和哥哥不约而同地叫出了声。母亲两眼霎时湿润了。父亲很快赶了过来.他身后的麦捆子,一件件扎得结结实实、整整齐齐。父亲对我们苦涩地笑一笑,淡淡地说:“路上耽搁了,回来晚了……”我骤然觉得父亲陌生了许多,二十来天却如同分别多年,蓬乱的长发上蒙着厚厚一层尘士,颧骨山崖般凸出来,脸颊水坑一样陷进去。暗淡无光的眼珠一下子掉进了又深又大的井口似的眼眶中,裤腿裂开一道大口子,一尺来长的灰布条有气无力地耷拉在膝盖上。妹妹兴奋地一把抓住挎包翻了个底朝天,见什么也没有,“哇”的一声哭了。父亲擦把汗,手笨拙地伸进瘪瘪的裤兜,费力地摸索出一个皱巴巴的塑料袋。他提起袋子的一角小心翼翼地往手心里倒,骨碌一下滚出一个黄澄澄的大杏子。那杏子在父亲汗湿的掌心里沐浴着落日的霞光,透射出一股奇妙迷人的风采。父亲用手掌托着这颗孤独的杏子,仿佛托着一座巍峨的大山,手微微有些颤动。好大一会才嗫嚅着说:“活难寻……没挣下钱……生了病……买了一颗……好赖尝一点……”说着他把杏子给了妹妹。妹妹用婆娑的泪眼看看手里的杏子,看看父亲的脸,又转身看看我和哥哥,反倒不好意思起来,眨巴眨巴眼睛,走到母亲跟前举着杏子说:“妈,你吃吧。”母亲把杏子凑到唇边轻轻沾了沾,就塞给了我,我紧紧地攥住这颗温热的杏子,望着父亲那张瘦削、苍凉又略显惭愧的脸。悲切地说:“爸,还是你吃吧,我吃杏仁。”父亲接过杏子在牙上碰了碰,说:“多好的杏,真甜哩。”却又把杏子随手给了哥哥。哥哥小心地用门牙微微咬破一点皮,舌尖舔舔,咂吧咂吧嘴,又塞给了妹妹……

原来,渭河沿岸有了收割机,雇麦客的人少了,父亲一直都没找到活。正要回家,在麦地边遇到一个白发苍苍的老婆婆恸哭不止。一打听才得知,老婆婆相依为命的儿子死在了矿井下,麦子也没人收。父亲二话没说,一口气帮老婆婆收割、拉运、碾打完毕,没收一分钱。返回的路上淋了雨,发烧了,却用仅剩的一元钱买了这颗杏子揣在兜里,赶了两天两夜的路。才回到二百多里外的家。

那颗唯一的杏子在妹妹手心里宝贝似的攥着,过一会儿咬一小口,过一会儿咬一小口,到第二天晚上才吃完。我把杏核细心地晾干,悄悄藏在瓦罐里。第二年春天,我家门前的院子里长出了一棵小小的杏树苗……

至今,那棵杏树还长在我心中。

16.“杏子”在文章中起什么作用,试作简要说明。(4分)

17.综合全文,概括文章中“父亲”这一形象的主要特征,并加以说明。(6分)

18.文章非常注重描写,如肖像、环境、动作等,请选取一点,结合文中有关内容简明分析。(4分)

19.下列关于文章的有关选项中,正确的两项是( ) (4分)

A.通过插叙,小说交代了父亲没能及时选择回家收割的原因。

B.因为“杏子”需要一元钱,太贵,所以一家人都舍不得吃,直到第二天晚上才被年龄最小的妹妹吃完。

C.文章一开头便用重复的修辞手法,“父亲要做麦客去了”,点明了文章的主人公和主要情节。

D.父亲出外二十多天没能找到活计,十分内疚因而赶回来后连家门都没进,直接下到地里收割麦子。

E.“至今,那棵杏树还长在我心中。”此句既含蓄地歌颂了人物的品德,又升华了文章主旨,给读者留无尽的回味。

六、(10分)

20.高中语文教材所文章选均为绝品佳篇,在下列文章中任选两篇,对出下联。要求:对仗工整,能概括出文章内容。(4分)

示例:《劝学》 上联:山垒之于石而高于石 下联:青取之于蓝而青于蓝

《蜀道难》上联:太白高,高近参井 下联:

《六国论》上联:两宋败亡源于忍辱 下联:

《林黛玉进贾府》上联:王熙凤夸妹妹处处有意 下联:

《琵琶行》上联:昔日朝廷金榜客 下联:

《祝福》上联:高低贵贱似乎没坏人 下联:

21.下面是某中学文学社社长刘洋给著名作家贾升的一封短信。信中有几处用语不得体,请指出并改正。(4分)

尊敬的贾先生:

您已荣幸地被邀请为我社顾问。八十高龄的您能够应允忝列我社顾问之列,我们不胜感激。同时,我敬请您能够于百忙中挤出时间为本社的发展尽绵薄之力。本社兹定于本月23日上午9时在本校礼堂举行文学社成立大会,恭请届时到场。

敬祝

安康 刘洋

2011.4.20

错误: ,改正: ;

错误: ,改正: ;

错误: ,改正: ;

错误: ,改正: 。

22.仿照下列句子,自选对象,写一段有哲理的语言,使之与前文形成排比句。(2分)

墙角的花,当你孤芳自赏时,天地便小了;井底的蛙,当你自我欢唱时,视野便窄了;

, , 。

七、作文(60分)

23、阅读下面的文字,根据要求作文。

农夫汤姆养了一群羊。放牧的时候,他总是放声高唱:“我雪白的羊群啊,多么可爱……”

可是,有件事让汤姆感到有些遗憾———他的羊群里还有一只黑羊。黑羊的皮毛可没有白羊好看,汤姆盘算着:“等黑羊长大些就把它卖掉!这样我的羊群里就都是可爱的白羊了!”

冬天到了。一天,羊群走到了一个很远的牧场,突然遇到暴风雪。汤姆与羊群走散了。当暴风雪停息的时候,漫山遍野银装素裹,汤姆四处寻找,哪里还有羊群的影子?这时候,汤姆在远处看到了一个晃动的小黑点,跑过去,果然是那只黑羊,其他的白羊也在那里。汤姆兴奋地抱起立功的黑羊:“多亏了有你!”

春天,汤姆的羊群里又多了几只黑羊,他的歌声依旧嘹亮:“我的羊群啊,多么可爱!”

请根据以上材料,联系生活实际,选择一个角度,自定立意,自选文体,自拟标题,写一篇不少于800字的记叙文。

同课章节目录