高中语文:李商隐诗三首课件粤教选修唐诗宋词元散曲-56张

文档属性

| 名称 | 高中语文:李商隐诗三首课件粤教选修唐诗宋词元散曲-56张 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-06-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

第9课

李商隐诗三首

【助读链接】

一、作者名片

别开生路,自成一家——李商隐

李商隐(813—858),字义山,号玉谿生,怀州河内(今河南沁阳)人。李商隐少年不幸,父亲早逝,刻苦攻读,三次科考,终于及第。后李商隐又陷入朋党争斗的旋涡,成了政治斗争的牺牲品。

李商隐的诗长于律、绝,富于文采,多用典,意旨比较隐晦。他和杜牧合称为“小李杜”,与温庭筠合称为“温李”。李商隐处唐诗江河日下之时又将之推向了又一个高峰,是晚唐最著名的诗人,有《李义山诗集》。

二、背景回放

可怜贾生才,宣室问鬼神

贾谊贬长沙,成了历代文人抒写怀才不遇时常用

的题材。作者独辟蹊径,特意选取贾谊自长沙召回,

宣室夜对的情节作为诗材,别有新意。《史记·屈贾

列传》载:贾生征见。孝文帝方受厘(刚举行过祭祀,

接受神的福祐),坐宣室(未央宫前殿正室)。上因感

鬼神事,而问鬼神之本。贾生因具道所以然之状。至夜半,文帝前席(在坐席上移膝靠近对方)。既罢,曰:“吾久不见贾生,自以为过之,今不及也。”在一般封建文人心目中,这大概是值得大加渲染的君臣遇合盛事。但诗人却独具慧眼,抓住不为人们所注意的“问鬼神”之事,翻出了一段新警透辟、发人深省的诗的议论。

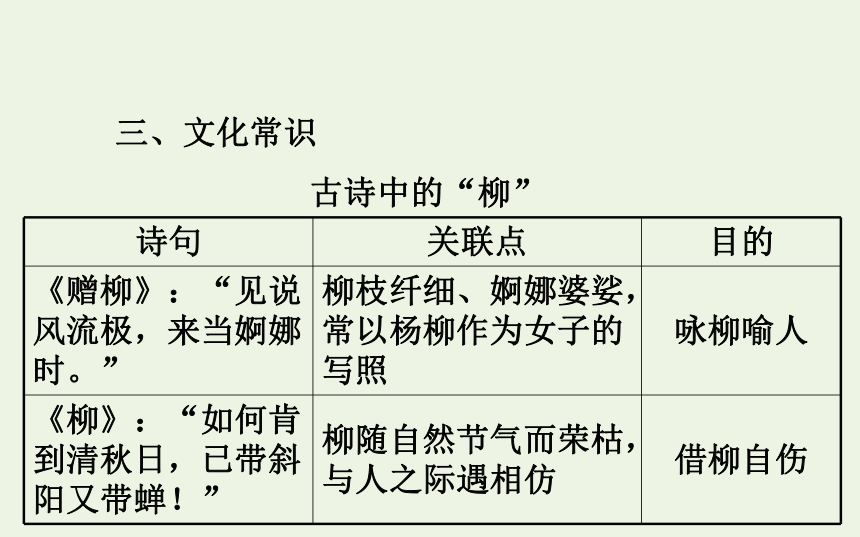

三、文化常识

古诗中的“柳”

诗句

关联点

目的

《赠柳》:“见说风流极,来当婀娜时。”

柳枝纤细、婀娜婆娑,常以杨柳作为女子的写照

咏柳喻人

《柳》:“如何肯到清秋日,已带斜阳又带蝉!”

柳随自然节气而荣枯,与人之际遇相仿

借柳自伤

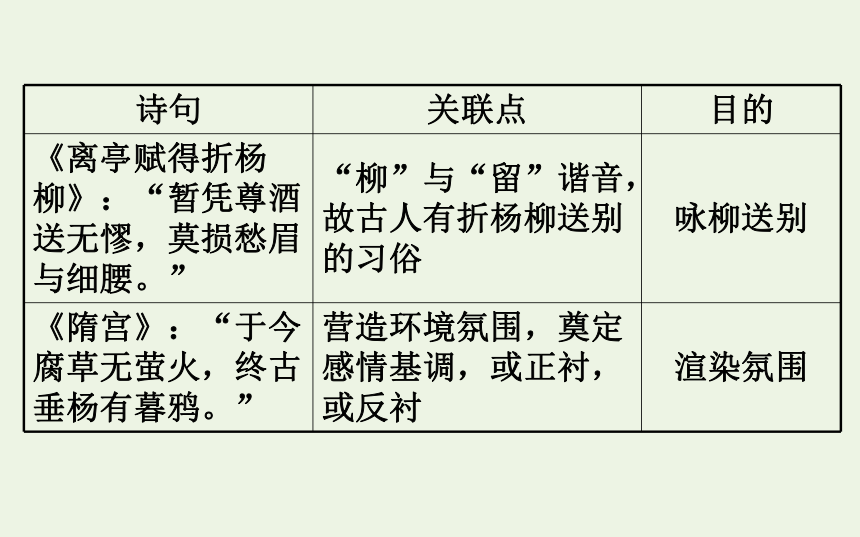

诗句

关联点

目的

《离亭赋得折杨柳》:“暂凭尊酒送无憀,莫损愁眉与细腰。”

“柳”与“留”谐音,故古人有折杨柳送别的习俗

咏柳送别

《隋宫》:“于今腐草无萤火,终古垂杨有暮鸦。”

营造环境氛围,奠定感情基调,或正衬,或反衬

渲染氛围

同学们,想想学过的诗歌中有哪些用了“柳”的意象,分别有什么作用。

【作品简介】

1.宴遇意中人,旋即成惆怅

《无题二首(其一)》是一首恋情诗。诗人追忆昨夜参与的一次贵家后堂之宴,表达了与意中人席间相遇、旋成间隔的怀想和惆怅,抒发了作者身世沉沦之感及飘零不定之苦。

2.以贾生之遭遇,表自身之感伤

《贾生》意在借贾谊的遭遇,抒写诗人怀才不遇

的感慨。其着眼点不在个人的穷通得失,而在于指出

封建统治者不能真正重视人才,使其在政治上发挥作

用。诗中选取汉文帝宣室召见贾谊,夜半倾谈的情

节,写文帝不能识贤、任贤;“不问苍生问鬼神”

则揭露了晚唐皇帝服药求仙、荒于政事、不顾民生的昏庸特性。此诗寓慨于讽,深刻而具有力度,在对贾谊怀才不遇的同情中,寄寓作者自己在政治上备受排挤、壮志难酬的感伤。

3.以柳自喻,抒写感慨

《柳》大致写于大中五年(851)。诗人借咏柳自

伤迟暮,倾诉隐衷。先写春日之柳、春风荡漾,百花

争艳,乐游苑上,士女如云,舞筵上红裙飘转,绿袖

翻飞,碧绿的柳枝,同舞女一道翩翩起舞。之后陡然

一转,回到眼前的秋柳,景象完全相反,斜阳照着柳

枝,秋蝉贴在柳枝之上哀鸣,一派肃杀、凄凉的环境。

诗中经历今昔荣枯悬殊变化的秋柳,正是自己身世的生动写照。

【初读自测】

一、读准字音

二、明确句意(填空或判断正误)

(1)画楼西畔桂堂东

畔:___

(2)分曹射覆蜡灯红

分曹:_____

(3)走马兰台类转蓬

兰台:唐朝对御史台的称呼

(

)

﹒

边

分组

×。应为秘书省

(4)身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。

译文:_______________________________________

___________________________

(5)可怜夜半虚前席

可怜:_____

(6)宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。

译文:_______________________________________

_____________________________________________

身上无彩凤的双翼,不能比翼齐飞;内心却

像灵犀一样,感情息息相通。

可叹

汉文帝为求贤曾在未央宫前殿的正室里召见

被逐之臣贾谊,贾谊的才华和格调确实无与伦比。

(7)已带斜阳又带蝉

斜阳:___________

(8)曾逐东风拂舞筵,乐游春苑断肠天。

译文:_____________________________________

_________________________

冷落的夕阳

(柳枝)曾在繁花似锦的春日,为乐游原的

宴会随风起舞,令人陶醉。

三、把握大意

下列对本课所选诗歌内容的理解和分析,不正确的一项是

( )

A.《无题二首(其一)》虚实结合,首联和颔联是回忆和想象,为虚写;颈联和尾联是眼前景象,为实写。

B.“嗟余听鼓应官去,走马兰台类转蓬”应是解释离开佳人的原因,同时流露出对所任差事的厌倦,暗含身世飘零的感慨。

C.《贾生》欲抑先扬,前两句写朝廷重贤,宣室召见,是赞美;后两句写皇帝只关心服药求仙等虚无的事情,是讽刺。

D.《柳》是一首咏物诗,诗人借物喻人,诗中分别写到春日之柳和秋日之柳,两者形成对比,别有寄托。

【解析】选A。A项,首联和颈联是虚写,颔联和尾联是实写。

【文本导学】

微课一:赏析诗歌的炼字艺术

1.《无题二首(其一)》尾联的诗眼是什么?从中可以看出诗人怎样的情感?请结合具体诗句简要分析。

【明确】诗眼是“嗟”,意思是嗟叹,表达的是无

奈、失落和惆怅。这一字统辖尾联两句话:第七句中

的“听”除了接受到讯息刺激外,还有一个“反应”

就是“顺从”这个讯息;第八句中的“转蓬”指在空

中飘转不定的蓬草,它要突出强调主体无可奈何要听

命官场差遣,毫无自主性的境地。联系全诗就不难看

出,前面详写与朋友相聚的自由快乐,正是为写快乐

时光总是短暂的失落惆怅服务的,进而表达了诗人对自由洒脱生活的向往。

2.“可怜夜半虚前席”中“可怜”一词韵味无穷,请分析其表达效果。

【明确】可怜,即可惜。①用在孝文帝“夜半虚前席”前,使读者对文帝“夜半前席”的重贤姿态从根本上产生了怀疑。②诗人引而不发,给读者留下了悬念,使后一句“不问苍生问鬼神”更耐人寻味,讽刺意味更强烈。

3.试析“曾逐东风拂舞筵”中“逐”字的精妙之处。

【明确】“逐”字写柳枝追逐春风,运用拟人手法,变被动为主动,写出了柳条的蓬勃生机。

微课二:赏析诗歌的艺术技巧

4.试分析“身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通”的表现手法。

【明确】运用新奇而贴切的比喻,“彩凤”“灵犀”成为爱情暗喻。前句暗示爱情受阻隔,后句比喻相爱的双方心灵相通。

5.《贾生》用了先扬后抑的写作手法,试做分析。

【明确】诗的前两句写朝廷重贤,宣室召见,重新任用才华横溢的贾生,是赞美,是扬;后两句写讨论的是服药求仙等虚无的事情,而不是探讨天下百姓的问题,是讽刺,是抑。诗人用欲抑先扬的手法讥讽统治者的昏庸和对贤臣的不重用。

6.《柳》这首诗运用了什么手法来刻画“柳”的形象?

【明确】拟人、反衬手法。用春日之柳的繁华得意反衬秋日之柳的衰落憔悴。

微课三:鉴赏诗歌的思想感情

7.“身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通”是千古名句,表达了诗人怎样的思想感情?

【明确】“身无彩凤双飞翼”表达了诗人怀想之切、相思之苦:恨自己身上没有凤凰一样的双翼,可以飞到爱人身边。“心有灵犀一点通”表达了相知之深:彼此的心意像灵异的犀牛角一样,息息相通。

8.《贾生》写汉文帝询问贾谊鬼神之事的事实,表达了作者怎样的思想感情?

【明确】表达了作者对统治者不顾民生,不任用贤才的不满和对自己怀才不遇的深沉感慨。

【疑难探究】

1.《无题二首(其一)》首联是如何写昨夜宴会的?这样写有什么效果?

【点拨】首联没有具体写昨夜之事,而是以星辰、风、画楼、桂堂外部景物来映衬渲染。

这样写的效果是烘托出昨夜柔美旖旎的环境气氛,将读者带入温馨浪漫的回忆中,达到了一种只可意会而难以言传的效果。

2.《贾生》第三句是全诗的枢纽和关键,“虚前席”描绘了怎样的画面?有什么效果?

【点拨】以“不自知膝之前于席”的典型细节来表现文帝入神、谦虚、渴求的情态。通过细节渲染,使历史陈迹变成了充满生活气息、鲜明可触的画面,把由“求”而“访”而“赞”的那架“重贤”的云梯升到了最高处,为下文“摔到谷底”做铺垫。

3.《柳》中“斜阳”和“蝉”两个意象有什么作用?

【点拨】营造“清秋日”凄凉萧索的氛围,以斜阳照柳、秋蝉鸣柳的环境渲染衬托主要形象——柳,突出柳树被人冷落、凄冷孤独的处境。

【知识钩要】

物象、意象、意境的关系

物象、意象、意境在诗词中是三个不同的概念,分别起不同的作用。

一、物象和意象的关系

物象即客观事物,它不依赖于人的存在而存在,它有形状、颜色,有声音、味道,是具体可感的。

意象是融入了作者主观情感的客观物象,它渗透了诗人的审美意识和人格情趣。一般来说,诗人在写作时都会借助客观事物来抒写情志,化物象为意象。

如“柳”是一种客观事物,它有形状、颜色,是一个物象。但当诗人把它写进诗词中,它就融入了诗人的主观情感、审美意识和人格情趣,成为诗词中的意象。

李贺在《致酒行》中写道:“主父西游困不归,家人折断门前柳。”诗句中的“柳”已饱含了对“主父”的深切思念之情,因而是一个意象。

在诗词中,同一个物象往往可以构成情趣各不相同的许多意象。

如由“蝉”构成的意象,在柳永的“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”中,赋予了“蝉”一种离愁别绪;在骆宾王的“西陆蝉声唱,南冠客思深”中,诗人借蝉自喻,寄寓思乡思亲之情;而虞世南的“居高声自远,非是藉秋风”中,则把蝉当作高贵圣洁的象征。

诗人在构成意象时,可以夸张物象某一方面的特点,也可以把其他物象的特点转移到某一物象上来。

如马致远的“夕阳西下,断肠人在天涯”、李白的“黄河之水天上来,奔流到海不复回”,就是用夸张的手法夸大了游子的思乡之情和黄河水的气魄。

杜甫的“丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心”则把本不能系的“心”系在了孤舟上;“愁绪”本是抽象的,而李煜的“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”却赋予“愁绪”水的特征,可以流动,滔滔不绝,使“愁绪”变得具体可感。

由此可知,物象是意象的基础,意象是物象和情感的有机统一。从物象到意象,要经过作者的筛选和提炼,是作者的艺术创造。

二、意象和意境的关系

意境是作品描绘的自然景物、生活图景与所表达的思想感情和谐统一,从而创造出来的浑然一体的艺术境界,是诗人的主观情思与客观景物相交融而创造出来的浑然一体的艺术境界。

意象是形成意境的材料,意境生于意象,而高于意象,是意象组合后的升华。

角度

不同

从形式看

意象与词句相关

意境则与全篇对应

从内容看

意象是具体可感的景物、人事

意境则是抽象概括的心境、氛围等综合的效应

如马致远的《天净沙·秋思》中写道:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。”这三个句子中接连叠加了九个意象:枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马。

其中前三个意象和后三个意象有苍凉萧索之感,暗寓游子浓重的凄凉孤寂情怀,中间三个意象含有幽静、温暖的情调,反衬出游子思乡、倦于漂泊的愁绪。这三个句子的意境,正是借助这些饱含作者情感的意象才得以形成的。

总之,物象、意象、意境三者各有自己的特点,但又彼此联系:物象是意象的基础,意象构成意境,三者共同为诗词的表情达意服务。

【考题对接】

(2019·皖北协作区联考)阅读下面这首宋诗,完成后面的问题。(9分)

渭上秋夕闲望①

潘 阆

秋色满秦川,登临渭水边。残阳初过雨,何地不鸣蝉。

极浦涵明月,孤帆没远烟。渔人空老尽,谁似太公②贤?

【注】①此诗作于潘阆早年落拓江湖之时。②太公,即吕尚,相传他垂钓于渭滨溪,周文王和他相遇,谈得极为投机,即拜为师。后帮助武王伐纣灭殷,建立周朝。

1.下列对这首诗相关内容和艺术手法的鉴赏分析,正确的一项是(3分)

( )

A.诗题中的“渭上”,点明了诗歌作于长安,“秋夕”点明具体的时令和时间,“闲望”是悠闲远眺的意思,暗示了诗歌的情感基调。

B.首联写景、叙事,“满”字突出了秋意的浓烈,“渭水边”是诗人选取的登临之地,为下文详细具体描写秦川秋色做了铺垫。

C.颈联中的“明月”二字,照应了诗题中的“秋夕”,“没远烟”写出了水面上孤帆疾驰前进的情状,含有一个时间、空间的变化过程。

D.尾联使用对比手法,拿“渔人”的“空老”和“太公”的“贤”进行对比,同时也揭示出“渔人”悲剧命运的根源在于自身才德不够。

【解析】选B。

A.“暗示了诗歌的情感基调”说法错误,由诗歌内容来看,诗中抒发的并非悠闲之情。C.“写出了水面上孤帆疾驰前进的情状”分析错误,应是小船慢慢消失在缥缈的水烟之中。D.“同时也揭示出‘渔人’悲剧命运的根源在于自身才德不够”分析有误,尾联表面是感叹无人如太公之贤,实则是说无人赏识,无太公的际遇。

★2.本诗颔联写了哪些意象?运用了什么手法描绘了一幅怎样的画面?请简要分析。(6分)

答:_______________________________________

___________________________________________

参考答案:诗歌颔联主要写了残阳、轻雨、鸣蝉三种意象。(1分)采用视听结合的手法,“残阳初过雨”属于视觉描写,“何地不鸣蝉”属于听觉描写;(2分)静谧的黄昏时分,一阵小雨刚过,天上挂着一轮西沉的残日,四周响起了蝉的鸣叫声。诗人借助不同景物,勾画出一幅静中有动、时空交融的清新幽美的秋日黄昏图景。(3分,如答“动静结合”“声色结合”也可酌情给分)

第9课

李商隐诗三首

【助读链接】

一、作者名片

别开生路,自成一家——李商隐

李商隐(813—858),字义山,号玉谿生,怀州河内(今河南沁阳)人。李商隐少年不幸,父亲早逝,刻苦攻读,三次科考,终于及第。后李商隐又陷入朋党争斗的旋涡,成了政治斗争的牺牲品。

李商隐的诗长于律、绝,富于文采,多用典,意旨比较隐晦。他和杜牧合称为“小李杜”,与温庭筠合称为“温李”。李商隐处唐诗江河日下之时又将之推向了又一个高峰,是晚唐最著名的诗人,有《李义山诗集》。

二、背景回放

可怜贾生才,宣室问鬼神

贾谊贬长沙,成了历代文人抒写怀才不遇时常用

的题材。作者独辟蹊径,特意选取贾谊自长沙召回,

宣室夜对的情节作为诗材,别有新意。《史记·屈贾

列传》载:贾生征见。孝文帝方受厘(刚举行过祭祀,

接受神的福祐),坐宣室(未央宫前殿正室)。上因感

鬼神事,而问鬼神之本。贾生因具道所以然之状。至夜半,文帝前席(在坐席上移膝靠近对方)。既罢,曰:“吾久不见贾生,自以为过之,今不及也。”在一般封建文人心目中,这大概是值得大加渲染的君臣遇合盛事。但诗人却独具慧眼,抓住不为人们所注意的“问鬼神”之事,翻出了一段新警透辟、发人深省的诗的议论。

三、文化常识

古诗中的“柳”

诗句

关联点

目的

《赠柳》:“见说风流极,来当婀娜时。”

柳枝纤细、婀娜婆娑,常以杨柳作为女子的写照

咏柳喻人

《柳》:“如何肯到清秋日,已带斜阳又带蝉!”

柳随自然节气而荣枯,与人之际遇相仿

借柳自伤

诗句

关联点

目的

《离亭赋得折杨柳》:“暂凭尊酒送无憀,莫损愁眉与细腰。”

“柳”与“留”谐音,故古人有折杨柳送别的习俗

咏柳送别

《隋宫》:“于今腐草无萤火,终古垂杨有暮鸦。”

营造环境氛围,奠定感情基调,或正衬,或反衬

渲染氛围

同学们,想想学过的诗歌中有哪些用了“柳”的意象,分别有什么作用。

【作品简介】

1.宴遇意中人,旋即成惆怅

《无题二首(其一)》是一首恋情诗。诗人追忆昨夜参与的一次贵家后堂之宴,表达了与意中人席间相遇、旋成间隔的怀想和惆怅,抒发了作者身世沉沦之感及飘零不定之苦。

2.以贾生之遭遇,表自身之感伤

《贾生》意在借贾谊的遭遇,抒写诗人怀才不遇

的感慨。其着眼点不在个人的穷通得失,而在于指出

封建统治者不能真正重视人才,使其在政治上发挥作

用。诗中选取汉文帝宣室召见贾谊,夜半倾谈的情

节,写文帝不能识贤、任贤;“不问苍生问鬼神”

则揭露了晚唐皇帝服药求仙、荒于政事、不顾民生的昏庸特性。此诗寓慨于讽,深刻而具有力度,在对贾谊怀才不遇的同情中,寄寓作者自己在政治上备受排挤、壮志难酬的感伤。

3.以柳自喻,抒写感慨

《柳》大致写于大中五年(851)。诗人借咏柳自

伤迟暮,倾诉隐衷。先写春日之柳、春风荡漾,百花

争艳,乐游苑上,士女如云,舞筵上红裙飘转,绿袖

翻飞,碧绿的柳枝,同舞女一道翩翩起舞。之后陡然

一转,回到眼前的秋柳,景象完全相反,斜阳照着柳

枝,秋蝉贴在柳枝之上哀鸣,一派肃杀、凄凉的环境。

诗中经历今昔荣枯悬殊变化的秋柳,正是自己身世的生动写照。

【初读自测】

一、读准字音

二、明确句意(填空或判断正误)

(1)画楼西畔桂堂东

畔:___

(2)分曹射覆蜡灯红

分曹:_____

(3)走马兰台类转蓬

兰台:唐朝对御史台的称呼

(

)

﹒

边

分组

×。应为秘书省

(4)身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。

译文:_______________________________________

___________________________

(5)可怜夜半虚前席

可怜:_____

(6)宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。

译文:_______________________________________

_____________________________________________

身上无彩凤的双翼,不能比翼齐飞;内心却

像灵犀一样,感情息息相通。

可叹

汉文帝为求贤曾在未央宫前殿的正室里召见

被逐之臣贾谊,贾谊的才华和格调确实无与伦比。

(7)已带斜阳又带蝉

斜阳:___________

(8)曾逐东风拂舞筵,乐游春苑断肠天。

译文:_____________________________________

_________________________

冷落的夕阳

(柳枝)曾在繁花似锦的春日,为乐游原的

宴会随风起舞,令人陶醉。

三、把握大意

下列对本课所选诗歌内容的理解和分析,不正确的一项是

( )

A.《无题二首(其一)》虚实结合,首联和颔联是回忆和想象,为虚写;颈联和尾联是眼前景象,为实写。

B.“嗟余听鼓应官去,走马兰台类转蓬”应是解释离开佳人的原因,同时流露出对所任差事的厌倦,暗含身世飘零的感慨。

C.《贾生》欲抑先扬,前两句写朝廷重贤,宣室召见,是赞美;后两句写皇帝只关心服药求仙等虚无的事情,是讽刺。

D.《柳》是一首咏物诗,诗人借物喻人,诗中分别写到春日之柳和秋日之柳,两者形成对比,别有寄托。

【解析】选A。A项,首联和颈联是虚写,颔联和尾联是实写。

【文本导学】

微课一:赏析诗歌的炼字艺术

1.《无题二首(其一)》尾联的诗眼是什么?从中可以看出诗人怎样的情感?请结合具体诗句简要分析。

【明确】诗眼是“嗟”,意思是嗟叹,表达的是无

奈、失落和惆怅。这一字统辖尾联两句话:第七句中

的“听”除了接受到讯息刺激外,还有一个“反应”

就是“顺从”这个讯息;第八句中的“转蓬”指在空

中飘转不定的蓬草,它要突出强调主体无可奈何要听

命官场差遣,毫无自主性的境地。联系全诗就不难看

出,前面详写与朋友相聚的自由快乐,正是为写快乐

时光总是短暂的失落惆怅服务的,进而表达了诗人对自由洒脱生活的向往。

2.“可怜夜半虚前席”中“可怜”一词韵味无穷,请分析其表达效果。

【明确】可怜,即可惜。①用在孝文帝“夜半虚前席”前,使读者对文帝“夜半前席”的重贤姿态从根本上产生了怀疑。②诗人引而不发,给读者留下了悬念,使后一句“不问苍生问鬼神”更耐人寻味,讽刺意味更强烈。

3.试析“曾逐东风拂舞筵”中“逐”字的精妙之处。

【明确】“逐”字写柳枝追逐春风,运用拟人手法,变被动为主动,写出了柳条的蓬勃生机。

微课二:赏析诗歌的艺术技巧

4.试分析“身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通”的表现手法。

【明确】运用新奇而贴切的比喻,“彩凤”“灵犀”成为爱情暗喻。前句暗示爱情受阻隔,后句比喻相爱的双方心灵相通。

5.《贾生》用了先扬后抑的写作手法,试做分析。

【明确】诗的前两句写朝廷重贤,宣室召见,重新任用才华横溢的贾生,是赞美,是扬;后两句写讨论的是服药求仙等虚无的事情,而不是探讨天下百姓的问题,是讽刺,是抑。诗人用欲抑先扬的手法讥讽统治者的昏庸和对贤臣的不重用。

6.《柳》这首诗运用了什么手法来刻画“柳”的形象?

【明确】拟人、反衬手法。用春日之柳的繁华得意反衬秋日之柳的衰落憔悴。

微课三:鉴赏诗歌的思想感情

7.“身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通”是千古名句,表达了诗人怎样的思想感情?

【明确】“身无彩凤双飞翼”表达了诗人怀想之切、相思之苦:恨自己身上没有凤凰一样的双翼,可以飞到爱人身边。“心有灵犀一点通”表达了相知之深:彼此的心意像灵异的犀牛角一样,息息相通。

8.《贾生》写汉文帝询问贾谊鬼神之事的事实,表达了作者怎样的思想感情?

【明确】表达了作者对统治者不顾民生,不任用贤才的不满和对自己怀才不遇的深沉感慨。

【疑难探究】

1.《无题二首(其一)》首联是如何写昨夜宴会的?这样写有什么效果?

【点拨】首联没有具体写昨夜之事,而是以星辰、风、画楼、桂堂外部景物来映衬渲染。

这样写的效果是烘托出昨夜柔美旖旎的环境气氛,将读者带入温馨浪漫的回忆中,达到了一种只可意会而难以言传的效果。

2.《贾生》第三句是全诗的枢纽和关键,“虚前席”描绘了怎样的画面?有什么效果?

【点拨】以“不自知膝之前于席”的典型细节来表现文帝入神、谦虚、渴求的情态。通过细节渲染,使历史陈迹变成了充满生活气息、鲜明可触的画面,把由“求”而“访”而“赞”的那架“重贤”的云梯升到了最高处,为下文“摔到谷底”做铺垫。

3.《柳》中“斜阳”和“蝉”两个意象有什么作用?

【点拨】营造“清秋日”凄凉萧索的氛围,以斜阳照柳、秋蝉鸣柳的环境渲染衬托主要形象——柳,突出柳树被人冷落、凄冷孤独的处境。

【知识钩要】

物象、意象、意境的关系

物象、意象、意境在诗词中是三个不同的概念,分别起不同的作用。

一、物象和意象的关系

物象即客观事物,它不依赖于人的存在而存在,它有形状、颜色,有声音、味道,是具体可感的。

意象是融入了作者主观情感的客观物象,它渗透了诗人的审美意识和人格情趣。一般来说,诗人在写作时都会借助客观事物来抒写情志,化物象为意象。

如“柳”是一种客观事物,它有形状、颜色,是一个物象。但当诗人把它写进诗词中,它就融入了诗人的主观情感、审美意识和人格情趣,成为诗词中的意象。

李贺在《致酒行》中写道:“主父西游困不归,家人折断门前柳。”诗句中的“柳”已饱含了对“主父”的深切思念之情,因而是一个意象。

在诗词中,同一个物象往往可以构成情趣各不相同的许多意象。

如由“蝉”构成的意象,在柳永的“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”中,赋予了“蝉”一种离愁别绪;在骆宾王的“西陆蝉声唱,南冠客思深”中,诗人借蝉自喻,寄寓思乡思亲之情;而虞世南的“居高声自远,非是藉秋风”中,则把蝉当作高贵圣洁的象征。

诗人在构成意象时,可以夸张物象某一方面的特点,也可以把其他物象的特点转移到某一物象上来。

如马致远的“夕阳西下,断肠人在天涯”、李白的“黄河之水天上来,奔流到海不复回”,就是用夸张的手法夸大了游子的思乡之情和黄河水的气魄。

杜甫的“丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心”则把本不能系的“心”系在了孤舟上;“愁绪”本是抽象的,而李煜的“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”却赋予“愁绪”水的特征,可以流动,滔滔不绝,使“愁绪”变得具体可感。

由此可知,物象是意象的基础,意象是物象和情感的有机统一。从物象到意象,要经过作者的筛选和提炼,是作者的艺术创造。

二、意象和意境的关系

意境是作品描绘的自然景物、生活图景与所表达的思想感情和谐统一,从而创造出来的浑然一体的艺术境界,是诗人的主观情思与客观景物相交融而创造出来的浑然一体的艺术境界。

意象是形成意境的材料,意境生于意象,而高于意象,是意象组合后的升华。

角度

不同

从形式看

意象与词句相关

意境则与全篇对应

从内容看

意象是具体可感的景物、人事

意境则是抽象概括的心境、氛围等综合的效应

如马致远的《天净沙·秋思》中写道:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。”这三个句子中接连叠加了九个意象:枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马。

其中前三个意象和后三个意象有苍凉萧索之感,暗寓游子浓重的凄凉孤寂情怀,中间三个意象含有幽静、温暖的情调,反衬出游子思乡、倦于漂泊的愁绪。这三个句子的意境,正是借助这些饱含作者情感的意象才得以形成的。

总之,物象、意象、意境三者各有自己的特点,但又彼此联系:物象是意象的基础,意象构成意境,三者共同为诗词的表情达意服务。

【考题对接】

(2019·皖北协作区联考)阅读下面这首宋诗,完成后面的问题。(9分)

渭上秋夕闲望①

潘 阆

秋色满秦川,登临渭水边。残阳初过雨,何地不鸣蝉。

极浦涵明月,孤帆没远烟。渔人空老尽,谁似太公②贤?

【注】①此诗作于潘阆早年落拓江湖之时。②太公,即吕尚,相传他垂钓于渭滨溪,周文王和他相遇,谈得极为投机,即拜为师。后帮助武王伐纣灭殷,建立周朝。

1.下列对这首诗相关内容和艺术手法的鉴赏分析,正确的一项是(3分)

( )

A.诗题中的“渭上”,点明了诗歌作于长安,“秋夕”点明具体的时令和时间,“闲望”是悠闲远眺的意思,暗示了诗歌的情感基调。

B.首联写景、叙事,“满”字突出了秋意的浓烈,“渭水边”是诗人选取的登临之地,为下文详细具体描写秦川秋色做了铺垫。

C.颈联中的“明月”二字,照应了诗题中的“秋夕”,“没远烟”写出了水面上孤帆疾驰前进的情状,含有一个时间、空间的变化过程。

D.尾联使用对比手法,拿“渔人”的“空老”和“太公”的“贤”进行对比,同时也揭示出“渔人”悲剧命运的根源在于自身才德不够。

【解析】选B。

A.“暗示了诗歌的情感基调”说法错误,由诗歌内容来看,诗中抒发的并非悠闲之情。C.“写出了水面上孤帆疾驰前进的情状”分析错误,应是小船慢慢消失在缥缈的水烟之中。D.“同时也揭示出‘渔人’悲剧命运的根源在于自身才德不够”分析有误,尾联表面是感叹无人如太公之贤,实则是说无人赏识,无太公的际遇。

★2.本诗颔联写了哪些意象?运用了什么手法描绘了一幅怎样的画面?请简要分析。(6分)

答:_______________________________________

___________________________________________

参考答案:诗歌颔联主要写了残阳、轻雨、鸣蝉三种意象。(1分)采用视听结合的手法,“残阳初过雨”属于视觉描写,“何地不鸣蝉”属于听觉描写;(2分)静谧的黄昏时分,一阵小雨刚过,天上挂着一轮西沉的残日,四周响起了蝉的鸣叫声。诗人借助不同景物,勾画出一幅静中有动、时空交融的清新幽美的秋日黄昏图景。(3分,如答“动静结合”“声色结合”也可酌情给分)