4.3光的折射教案

图片预览

文档简介

《光的折射》教学设计

一、教材分析

本节课的内容是“光的折射”。折射是一种重要的光学现象,认识光的折射现象和规律对进一步学习凸透镜成像规律,了解照相机、幻灯机和放大镜的原理都起着重要的作用。《课程标准》对本内容的要求是“通过实验,探究并了解光的折射的规律”。本节课采用的教材是上海科学技术出版社出版的《物理》八年级上册第四章第三节,这一节集实验探究,物理现象、概念、规律的学习于一体,让学生经历观察现象、发现问题、并通过实验探究认识光的折射规律的过程。这里对“光的折射规律”掌握水平的要求是定性的,可为高中进一步学习光的折射定律打下基础。

二、学生情况分析

八年级的学生精力旺盛,思维活跃,具有一定的发现问题、分析问题和解决问题的能力。在这节课之前,学生已学习了光的反射,对光的反射现象和规律已有一些简单的认识,对光学研究中的一些概念也有了初步的了解,如光的直线传播、光路的可逆性、入射角、法线等。另外,他们对生活中的一些折射现象也有所认识,但对其产生的原因却不清楚。,这也是他们容易产生兴趣的地方,因而在教学过程中,抓住这一点来激发学生学习本节知识及物理的兴趣,用实验来引导他们,让他们从实验中发现问题、形成概念、探究规律,从而培养他们分析问题、解决问题的能力。

三、教学设计思想

体现物理教学的课改理念——即“从生活走向物理,从物理走向社会”。通过“叉鱼游戏”设置的问题情景,激发学生的学习兴趣,让学生带着问题走入课堂开展探究活动,使课堂成为学生主动探索知识、学习知识、并运用所学知识解决问题的过程。最后,通过让学生观察、解释生活中常见的“水中折断的筷子”的光折射现象,使学生带着新的问题,在课堂之外继续研究学习。

四、教学目标

(1)知识与技能:了解光的折射现象;认识光的折射规律;会用光的折射规律来解释一些生活中的简单的光现象。

(2)过程与方法:经历通过实验探究折射规律的过程、初步了解科学探究方法。

(3)情感态度和价值观:体验物理世界的奇妙、探索自然规律的愉悦以及运用知识解决问题的自豪,提高学习物理的兴趣。

五、教学重点和难点

(1)重点:经历科学探究的过程是本节的一个重点,它是培养学生科学探究能力的基础和前提。本节课将教学重点放在通过实验探究光的折射规律上,针对光的折射现象,逐步深入地提出问题,通过演示实验的方式,采用步步诱导、相互探讨的教学方法来突出重点。认识光的折射规律是本节的又一重点,教学中以“叉鱼”游戏为线索,采用问题导入,知识探究,问题解决的方式突出重点。

(2)难点:实验现象的观察和实验信息的收集;用折射规律解释生活中的光现象。光的折射实验所包含的信息,是实验探究方法,实验器材以及光的折射现象的综合反映。对八年级的学生来说,从实验中收集需要的信息是一个难点。教学中采用激光束、有黑色刻度的白色背景等凸显光的折射现象和规律,从而突破难点。

六、教学过程设计

大致可分为以下五个环节:

第一环节 创设情景,引出问题。以“叉鱼”游戏激起学生的兴趣,通过“瞄得准却叉不着”的疑问,让学生带着问题走入课堂。

第二环节 实验演示,进入新课。通过实验进一步的演示光的折射现象,引出课题《光的折射》,介绍与光的折射相关的一些基本概念,在此基础之上,激发学生进一步的思考,并且提出新问题——光的折射具有怎样的规律?

第三环节,进行实验,探究规律。探究问题分别为:1)入射光线、折射光线、法线三者的位置关系;2)折射角与入射角的大小关系。引导学生观察并将实验信息记录在所发的“探究工作单”上。在探究过程中,不断的提问,引导学生观察、记录现象,最后总结出光的折射规律。

第四个环节,运用知识,解决问题。用光的折射规律来解释“叉不到鱼”的原因,总结所学知识,最后通过“折断筷子”这一生活现象,引发学生的思考,让学生在课后解释这一现象,让他们带着问题走出课堂。

第 二 部 分 教 案

教学题目 光的折射

教学目标 1.知识与技能:了解光的折射现象;认识光的折射规律;用光的折射规律解释生活中的一些现象。2.过程与方法: 通过实验探究来提高学生的探究能力。3.情感态度和价值观:让学生感觉到物理世界的美妙,进而对物理的学习产生浓厚的兴趣。

讲课类型与课时安排 讲课类型:新课课时安排:15分钟

主教学方法 实验探究法、对比学习法

直观教具 自制“鱼缸”、“鱼叉”、“鱼”、泡沫板、激光演示仪、半圆形玻璃砖、水杯、筷子等。

自用参考书 上海科技出版社义务教育课程标准实验教科书八年级《物理》上册

重点及难点 重点:探究光的折射规律。难点:用光的折射规律来解释生活中的一些现象。

教学环节 教学内容 时间 教学活动 设计意图

教师活动 学生活动

创设情景,引入新课 回顾前面学过的知识,然后做一个“叉鱼”小游戏,通过游戏激发学生的兴趣和疑问,然后引入新课。 1分钟 1、先对前面学过的《光的反射》做一个简短的回顾,然后带着学生做一个“叉鱼”的小游戏,首先介绍实验器材,然后自己去叉鱼,结果叉不到,引发疑问:是不是没有瞄准?2、叫一位学生上台来试一试。并强调“瞄准了,再叉”,学生做完之后,让学生回到座位上去,然后向学生展示结果:还是没有叉到。 3、问:为什么呢?4、发问之后,做简短的停顿,然后以“我们今天就来探究这个问题”做节,引入新课。 1、观察老师所做小游戏的每一个环节。2、提出疑问:为什么对准了鱼,却没有叉到?是不是老师没有对准呢?3、观察上台的同学“叉鱼”的过程。4、提出疑问 :为什么瞄准了鱼,却叉不到呢? 教师创设情景给学生一个惊奇,引导学生观察实验现象,引起学生的注意,激发学生学习探究的兴趣;介绍仪器的目的也在于此,我们在做实验之前,无论什么样的实验,都要先对实验仪器在本实验中所起到的功能做一个简明扼要的解说。“对准了鱼,却叉不到”这一矛盾的火花,触及了学生的好奇心,使得学生有一种非要把它弄明白的欲望,而且随着老师引入的深入,想知道真相的欲望愈发强烈。

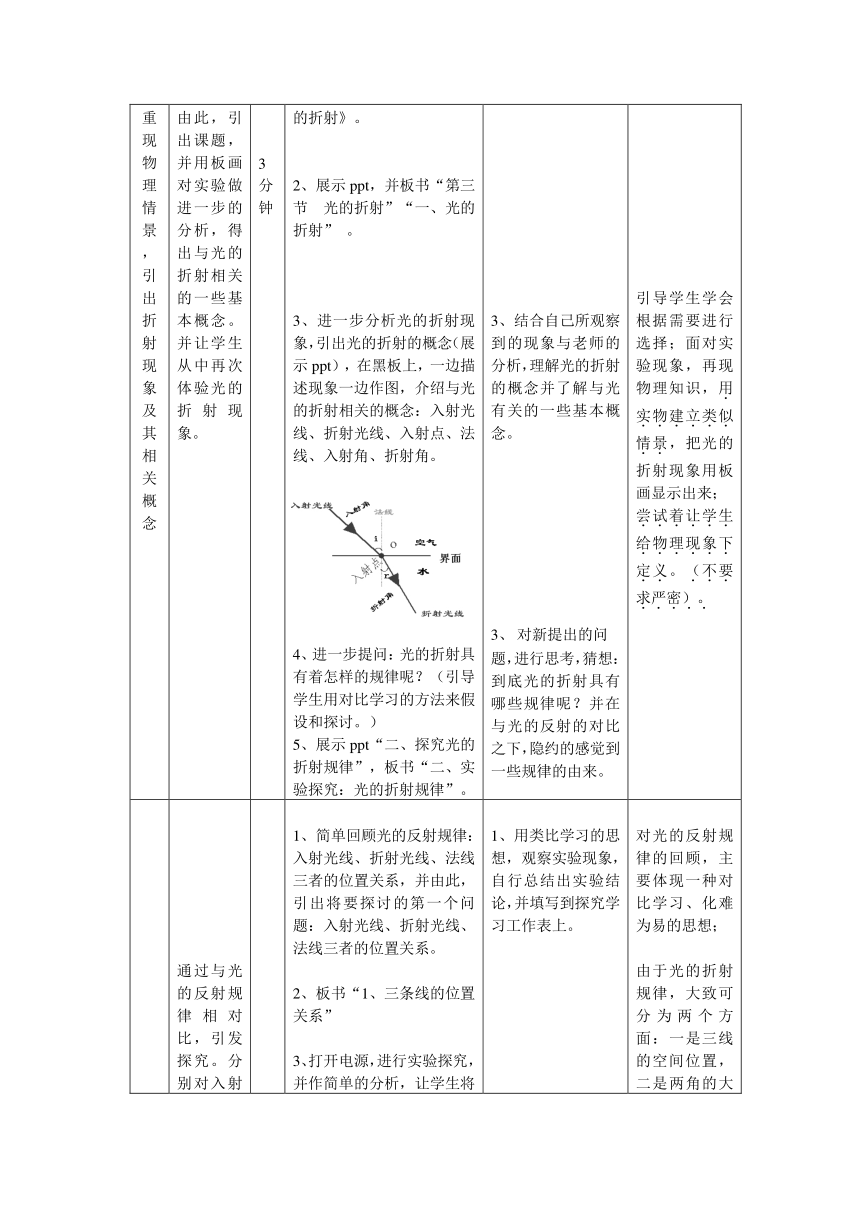

借助板画重现物理情景,引出折射现象及其相关概念 做一个实验,从实验现象中发现光由空气射向玻璃时,光线发生了偏折,由此,引出课题,并用板画对实验做进一步的分析,得出与光的折射相关的一些基本概念。并让学生从中再次体验光的折射现象。 3分钟 1、演示实验:①介绍实验仪器——激光光学演示仪、激光光源、平面镜、一个标有法线和角度的可以转动的圆盘、半圆形玻璃砖。②打开电源,调节平面镜,使一束光斜着射入玻璃砖。③让学生观察实验现象,得出“光线发生了偏折”的实验结果,由此,引出课题《光的折射》。2、展示ppt,并板书“第三节 光的折射”“一、光的折射” 。3、进一步分析光的折射现象,引出光的折射的概念(展示ppt),在黑板上,一边描述现象一边作图,介绍与光的折射相关的概念:入射光线、折射光线、入射点、法线、入射角、折射角。4、进一步提问:光的折射具有着怎样的规律呢?(引导学生用对比学习的方法来假设和探讨。)5、展示ppt“二、探究光的折射规律”,板书“二、实验探究:光的折射规律”。 1、认真观察实验现象,体验光的折射现象。2、分析思考,在脑中形成一种对折射现象的感官认识,自行总结出光的折射现象的概念。3、结合自己所观察到的现象与老师的分析,理解光的折射的概念并了解与光有关的一些基本概念。对新提出的问题,进行思考,猜想:到底光的折射具有哪些规律呢?并在与光的反射的对比之下,隐约的感觉到一些规律的由来。 激起学生的学习兴趣,让学生有一种获得新东西的喜悦之感;对新知识产生一种渴求的心理; 引导学生学会根据需要进行选择;面对实验现象,再现物理知识,用实物建立类似情景,把光的折射现象用板画显示出来;尝试着让学生给物理现象下定义。(不要求严密)。

探究光的折射规律 通过与光的反射规律相对比,引发探究。分别对入射光线、折射光线、法线三者的位置关系,和入射角与折射角的大小关系进行实验探究,通过不断提问的过程引导学生总结出光的折射规律,并填写学生实验探究工作表。最后进行知识汇总,将探究所得到的实验结论与学生一一核对。 1、简单回顾光的反射规律:入射光线、折射光线、法线三者的位置关系,并由此,引出将要探讨的第一个问题:入射光线、折射光线、法线三者的位置关系。2、板书“1、三条线的位置关系”3、打开电源,进行实验探究,并作简单的分析,让学生将他们所得到的实验结论填写在实验探究工作表上4、提出问题:折射角的大小与入射角的大小关系如何变化? 5、板书“2、折射角与入射角的大小关系”在光由空气射向玻璃砖的情况下,探究折射角与入射角的大小关系。适当的引导学生,让他们从中得出规律,并填写到实验探究工作表上。5、在光由玻璃砖射向空气的情况下,探究折射角与入射角的大小关系。适当的引导学生,让他们从中得出规律,并填写到实验探究工作表上。5.带着学生一起来总结通过实验探究所得到的折射规律。6、展示ppt,显示本堂课所探究得到的折射规律。 1、用类比学习的思想,观察实验现象,自行总结出实验结论,并填写到探究学习工作表上。2、由入射光线、折射光线、法线的位置关系,结合光的反射规律,对折射角和入射角的大小情况,做一个猜测!3、仔细观察实验现象,并从实验现象中总结出实验结论,填写到探究学习工作表上。4、在老师的引导下,对光由玻璃射向空气的情况,做一个猜测!5、仔细观察实验现象,并从实验现象中总结出实验结论,填写到探究学习工作表上。6、和同学、老师一起来总结归纳通过实验探究得到的折射规律,和自己所总结的相对比,思考并做相应的纠正。 对光的反射规律的回顾,主要体现一种对比学习、化难为易的思想;由于光的折射规律,大致可分为两个方面:一是三线的空间位置,二是两角的大小关系;鉴于这两者的难易程度,所以,先选择探究较为简单的——三线的空间位置关系(之所以简单是因为前面学习过的光的反射,为它的理解和学习打下了的基础);然后再来研究两角的关系。采用层层深入,适时诱导的方法能让学生更容易接受,更容易理解。为什么要先研究光由空气射入玻璃时的情形而后研究光由玻璃射入空气时的情形,原因在于,这样容易与前面承接,并且更容易让学生接受。

巩固提高,前后呼应,解释实验现象 利用光的折射规律,进行一道随堂练习,然后对“叉鱼失败”这一现象作解释。 1.引导学生利用刚才得到的光的折射规律,完成一道练习题。考查学生对光的折射规律的理解和把握。2、展示ppt“练习题”。3、让一个学生起来回答,并对他的回答做评价,同时为学生分析原因。4、引导学生思考,用现有的知识,解释“叉鱼失败”的原因,展示ppt,边讲解边分析,引导时,层层深入,激发学生进一步的思考:如何才能更为准确的叉到鱼。。 1、用刚才所学习的折射知识,分析题目,并选出正确答案。2、认真听老师对题目所做的分析,结合自己所想,看看自己还有那些方面没有掌握好。3、思考讨论,试着用光的折射知识来解释“叉鱼失败”的原因。在老师的引导之下,得到现象的正确解释。并且对“如何才能更为准确的叉到鱼”有一种朦胧的认识。 这道随堂练习,之所以用来考查光从水中射向空气时,折射光线所满足的规律,作用有两个:一是,对折射规律的应用巩固;二是,为后面解释“叉不到鱼”的现象做铺垫;前后呼应,体现让学生带着问题走进课堂,让课堂成为学生解决问题的地方的教学理念。不仅如此,还体现了一种,让学生将课堂上所学的知识应用到具体的生活和生产实践中去的思想理念。

课堂小结 对本堂课做一个简单的知识梳理,并且有意的对重难点知识作一定的强调。 30秒 1、对知识做一个梳理:本堂课,通过实验探究,了解了光的折射现象,认识了光的折射规律。 1、在老师的引导下,自行总结本堂课所学的知识。 主要是让学生通过本节课的学习,对所学知识进行消化、理解。

课后作业 让学生观察一个实验现象,然后让学生在课后对其做解释。 30秒 引导学生认识到,生活中不仅有很多折射现象,而且很常见。用一个装有一定量水的水杯,在里面放入一根筷子?3、提问:请同学们,回去之后,做一做、看一看、想一想:看,你观察到了什么现象;想,你能不能用今天所学的知识来解释你所观察到的现象(边讲述边展示ppt“课后思考题”)。 1、与自己的生活经验联系起来,猜想一下,此时会发生什么现象!2、思考现象产生的可能原因。 用这种实验演示生活中常见的现象的方式给同学们留作业,能够激发他们积极学习,勇于探索的学习精神;这一实验具备一定的趣味性,而且与日常生活息息相关。通过它能够调动学生探究问题的主动性;当然还起到了加深知识,巩固所学知识的作用,体现学以致用的教学思想,体现让学生带着问题走出课堂的思想理念。

板书设计 第三节 光的折射 1、光的折射2、实验探究:光的折射规律(1)三条线的位置关系(2)折射角与入射角的大小关系 ①光由空气射入玻璃 ②光由玻璃射入空气

授课教案(模板)

教学题目

教学目标

讲课类型与课时安排

主要教学方法

教具

重点及难点

教学环节 教学内容 时间 教学活动 设计意图

教师活动 学生活动

黑板板书设计

一、教材分析

本节课的内容是“光的折射”。折射是一种重要的光学现象,认识光的折射现象和规律对进一步学习凸透镜成像规律,了解照相机、幻灯机和放大镜的原理都起着重要的作用。《课程标准》对本内容的要求是“通过实验,探究并了解光的折射的规律”。本节课采用的教材是上海科学技术出版社出版的《物理》八年级上册第四章第三节,这一节集实验探究,物理现象、概念、规律的学习于一体,让学生经历观察现象、发现问题、并通过实验探究认识光的折射规律的过程。这里对“光的折射规律”掌握水平的要求是定性的,可为高中进一步学习光的折射定律打下基础。

二、学生情况分析

八年级的学生精力旺盛,思维活跃,具有一定的发现问题、分析问题和解决问题的能力。在这节课之前,学生已学习了光的反射,对光的反射现象和规律已有一些简单的认识,对光学研究中的一些概念也有了初步的了解,如光的直线传播、光路的可逆性、入射角、法线等。另外,他们对生活中的一些折射现象也有所认识,但对其产生的原因却不清楚。,这也是他们容易产生兴趣的地方,因而在教学过程中,抓住这一点来激发学生学习本节知识及物理的兴趣,用实验来引导他们,让他们从实验中发现问题、形成概念、探究规律,从而培养他们分析问题、解决问题的能力。

三、教学设计思想

体现物理教学的课改理念——即“从生活走向物理,从物理走向社会”。通过“叉鱼游戏”设置的问题情景,激发学生的学习兴趣,让学生带着问题走入课堂开展探究活动,使课堂成为学生主动探索知识、学习知识、并运用所学知识解决问题的过程。最后,通过让学生观察、解释生活中常见的“水中折断的筷子”的光折射现象,使学生带着新的问题,在课堂之外继续研究学习。

四、教学目标

(1)知识与技能:了解光的折射现象;认识光的折射规律;会用光的折射规律来解释一些生活中的简单的光现象。

(2)过程与方法:经历通过实验探究折射规律的过程、初步了解科学探究方法。

(3)情感态度和价值观:体验物理世界的奇妙、探索自然规律的愉悦以及运用知识解决问题的自豪,提高学习物理的兴趣。

五、教学重点和难点

(1)重点:经历科学探究的过程是本节的一个重点,它是培养学生科学探究能力的基础和前提。本节课将教学重点放在通过实验探究光的折射规律上,针对光的折射现象,逐步深入地提出问题,通过演示实验的方式,采用步步诱导、相互探讨的教学方法来突出重点。认识光的折射规律是本节的又一重点,教学中以“叉鱼”游戏为线索,采用问题导入,知识探究,问题解决的方式突出重点。

(2)难点:实验现象的观察和实验信息的收集;用折射规律解释生活中的光现象。光的折射实验所包含的信息,是实验探究方法,实验器材以及光的折射现象的综合反映。对八年级的学生来说,从实验中收集需要的信息是一个难点。教学中采用激光束、有黑色刻度的白色背景等凸显光的折射现象和规律,从而突破难点。

六、教学过程设计

大致可分为以下五个环节:

第一环节 创设情景,引出问题。以“叉鱼”游戏激起学生的兴趣,通过“瞄得准却叉不着”的疑问,让学生带着问题走入课堂。

第二环节 实验演示,进入新课。通过实验进一步的演示光的折射现象,引出课题《光的折射》,介绍与光的折射相关的一些基本概念,在此基础之上,激发学生进一步的思考,并且提出新问题——光的折射具有怎样的规律?

第三环节,进行实验,探究规律。探究问题分别为:1)入射光线、折射光线、法线三者的位置关系;2)折射角与入射角的大小关系。引导学生观察并将实验信息记录在所发的“探究工作单”上。在探究过程中,不断的提问,引导学生观察、记录现象,最后总结出光的折射规律。

第四个环节,运用知识,解决问题。用光的折射规律来解释“叉不到鱼”的原因,总结所学知识,最后通过“折断筷子”这一生活现象,引发学生的思考,让学生在课后解释这一现象,让他们带着问题走出课堂。

第 二 部 分 教 案

教学题目 光的折射

教学目标 1.知识与技能:了解光的折射现象;认识光的折射规律;用光的折射规律解释生活中的一些现象。2.过程与方法: 通过实验探究来提高学生的探究能力。3.情感态度和价值观:让学生感觉到物理世界的美妙,进而对物理的学习产生浓厚的兴趣。

讲课类型与课时安排 讲课类型:新课课时安排:15分钟

主教学方法 实验探究法、对比学习法

直观教具 自制“鱼缸”、“鱼叉”、“鱼”、泡沫板、激光演示仪、半圆形玻璃砖、水杯、筷子等。

自用参考书 上海科技出版社义务教育课程标准实验教科书八年级《物理》上册

重点及难点 重点:探究光的折射规律。难点:用光的折射规律来解释生活中的一些现象。

教学环节 教学内容 时间 教学活动 设计意图

教师活动 学生活动

创设情景,引入新课 回顾前面学过的知识,然后做一个“叉鱼”小游戏,通过游戏激发学生的兴趣和疑问,然后引入新课。 1分钟 1、先对前面学过的《光的反射》做一个简短的回顾,然后带着学生做一个“叉鱼”的小游戏,首先介绍实验器材,然后自己去叉鱼,结果叉不到,引发疑问:是不是没有瞄准?2、叫一位学生上台来试一试。并强调“瞄准了,再叉”,学生做完之后,让学生回到座位上去,然后向学生展示结果:还是没有叉到。 3、问:为什么呢?4、发问之后,做简短的停顿,然后以“我们今天就来探究这个问题”做节,引入新课。 1、观察老师所做小游戏的每一个环节。2、提出疑问:为什么对准了鱼,却没有叉到?是不是老师没有对准呢?3、观察上台的同学“叉鱼”的过程。4、提出疑问 :为什么瞄准了鱼,却叉不到呢? 教师创设情景给学生一个惊奇,引导学生观察实验现象,引起学生的注意,激发学生学习探究的兴趣;介绍仪器的目的也在于此,我们在做实验之前,无论什么样的实验,都要先对实验仪器在本实验中所起到的功能做一个简明扼要的解说。“对准了鱼,却叉不到”这一矛盾的火花,触及了学生的好奇心,使得学生有一种非要把它弄明白的欲望,而且随着老师引入的深入,想知道真相的欲望愈发强烈。

借助板画重现物理情景,引出折射现象及其相关概念 做一个实验,从实验现象中发现光由空气射向玻璃时,光线发生了偏折,由此,引出课题,并用板画对实验做进一步的分析,得出与光的折射相关的一些基本概念。并让学生从中再次体验光的折射现象。 3分钟 1、演示实验:①介绍实验仪器——激光光学演示仪、激光光源、平面镜、一个标有法线和角度的可以转动的圆盘、半圆形玻璃砖。②打开电源,调节平面镜,使一束光斜着射入玻璃砖。③让学生观察实验现象,得出“光线发生了偏折”的实验结果,由此,引出课题《光的折射》。2、展示ppt,并板书“第三节 光的折射”“一、光的折射” 。3、进一步分析光的折射现象,引出光的折射的概念(展示ppt),在黑板上,一边描述现象一边作图,介绍与光的折射相关的概念:入射光线、折射光线、入射点、法线、入射角、折射角。4、进一步提问:光的折射具有着怎样的规律呢?(引导学生用对比学习的方法来假设和探讨。)5、展示ppt“二、探究光的折射规律”,板书“二、实验探究:光的折射规律”。 1、认真观察实验现象,体验光的折射现象。2、分析思考,在脑中形成一种对折射现象的感官认识,自行总结出光的折射现象的概念。3、结合自己所观察到的现象与老师的分析,理解光的折射的概念并了解与光有关的一些基本概念。对新提出的问题,进行思考,猜想:到底光的折射具有哪些规律呢?并在与光的反射的对比之下,隐约的感觉到一些规律的由来。 激起学生的学习兴趣,让学生有一种获得新东西的喜悦之感;对新知识产生一种渴求的心理; 引导学生学会根据需要进行选择;面对实验现象,再现物理知识,用实物建立类似情景,把光的折射现象用板画显示出来;尝试着让学生给物理现象下定义。(不要求严密)。

探究光的折射规律 通过与光的反射规律相对比,引发探究。分别对入射光线、折射光线、法线三者的位置关系,和入射角与折射角的大小关系进行实验探究,通过不断提问的过程引导学生总结出光的折射规律,并填写学生实验探究工作表。最后进行知识汇总,将探究所得到的实验结论与学生一一核对。 1、简单回顾光的反射规律:入射光线、折射光线、法线三者的位置关系,并由此,引出将要探讨的第一个问题:入射光线、折射光线、法线三者的位置关系。2、板书“1、三条线的位置关系”3、打开电源,进行实验探究,并作简单的分析,让学生将他们所得到的实验结论填写在实验探究工作表上4、提出问题:折射角的大小与入射角的大小关系如何变化? 5、板书“2、折射角与入射角的大小关系”在光由空气射向玻璃砖的情况下,探究折射角与入射角的大小关系。适当的引导学生,让他们从中得出规律,并填写到实验探究工作表上。5、在光由玻璃砖射向空气的情况下,探究折射角与入射角的大小关系。适当的引导学生,让他们从中得出规律,并填写到实验探究工作表上。5.带着学生一起来总结通过实验探究所得到的折射规律。6、展示ppt,显示本堂课所探究得到的折射规律。 1、用类比学习的思想,观察实验现象,自行总结出实验结论,并填写到探究学习工作表上。2、由入射光线、折射光线、法线的位置关系,结合光的反射规律,对折射角和入射角的大小情况,做一个猜测!3、仔细观察实验现象,并从实验现象中总结出实验结论,填写到探究学习工作表上。4、在老师的引导下,对光由玻璃射向空气的情况,做一个猜测!5、仔细观察实验现象,并从实验现象中总结出实验结论,填写到探究学习工作表上。6、和同学、老师一起来总结归纳通过实验探究得到的折射规律,和自己所总结的相对比,思考并做相应的纠正。 对光的反射规律的回顾,主要体现一种对比学习、化难为易的思想;由于光的折射规律,大致可分为两个方面:一是三线的空间位置,二是两角的大小关系;鉴于这两者的难易程度,所以,先选择探究较为简单的——三线的空间位置关系(之所以简单是因为前面学习过的光的反射,为它的理解和学习打下了的基础);然后再来研究两角的关系。采用层层深入,适时诱导的方法能让学生更容易接受,更容易理解。为什么要先研究光由空气射入玻璃时的情形而后研究光由玻璃射入空气时的情形,原因在于,这样容易与前面承接,并且更容易让学生接受。

巩固提高,前后呼应,解释实验现象 利用光的折射规律,进行一道随堂练习,然后对“叉鱼失败”这一现象作解释。 1.引导学生利用刚才得到的光的折射规律,完成一道练习题。考查学生对光的折射规律的理解和把握。2、展示ppt“练习题”。3、让一个学生起来回答,并对他的回答做评价,同时为学生分析原因。4、引导学生思考,用现有的知识,解释“叉鱼失败”的原因,展示ppt,边讲解边分析,引导时,层层深入,激发学生进一步的思考:如何才能更为准确的叉到鱼。。 1、用刚才所学习的折射知识,分析题目,并选出正确答案。2、认真听老师对题目所做的分析,结合自己所想,看看自己还有那些方面没有掌握好。3、思考讨论,试着用光的折射知识来解释“叉鱼失败”的原因。在老师的引导之下,得到现象的正确解释。并且对“如何才能更为准确的叉到鱼”有一种朦胧的认识。 这道随堂练习,之所以用来考查光从水中射向空气时,折射光线所满足的规律,作用有两个:一是,对折射规律的应用巩固;二是,为后面解释“叉不到鱼”的现象做铺垫;前后呼应,体现让学生带着问题走进课堂,让课堂成为学生解决问题的地方的教学理念。不仅如此,还体现了一种,让学生将课堂上所学的知识应用到具体的生活和生产实践中去的思想理念。

课堂小结 对本堂课做一个简单的知识梳理,并且有意的对重难点知识作一定的强调。 30秒 1、对知识做一个梳理:本堂课,通过实验探究,了解了光的折射现象,认识了光的折射规律。 1、在老师的引导下,自行总结本堂课所学的知识。 主要是让学生通过本节课的学习,对所学知识进行消化、理解。

课后作业 让学生观察一个实验现象,然后让学生在课后对其做解释。 30秒 引导学生认识到,生活中不仅有很多折射现象,而且很常见。用一个装有一定量水的水杯,在里面放入一根筷子?3、提问:请同学们,回去之后,做一做、看一看、想一想:看,你观察到了什么现象;想,你能不能用今天所学的知识来解释你所观察到的现象(边讲述边展示ppt“课后思考题”)。 1、与自己的生活经验联系起来,猜想一下,此时会发生什么现象!2、思考现象产生的可能原因。 用这种实验演示生活中常见的现象的方式给同学们留作业,能够激发他们积极学习,勇于探索的学习精神;这一实验具备一定的趣味性,而且与日常生活息息相关。通过它能够调动学生探究问题的主动性;当然还起到了加深知识,巩固所学知识的作用,体现学以致用的教学思想,体现让学生带着问题走出课堂的思想理念。

板书设计 第三节 光的折射 1、光的折射2、实验探究:光的折射规律(1)三条线的位置关系(2)折射角与入射角的大小关系 ①光由空气射入玻璃 ②光由玻璃射入空气

授课教案(模板)

教学题目

教学目标

讲课类型与课时安排

主要教学方法

教具

重点及难点

教学环节 教学内容 时间 教学活动 设计意图

教师活动 学生活动

黑板板书设计

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙