人教版必修三第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成 课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修三第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成 课件(共36张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-06-05 16:19:38 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

第1课

“百家争鸣”和儒家思想的形成

百家争鸣(春秋战国)形成的原因:

①经济:

时期,

崩溃;

②政治:

衰微,诸侯士大夫崛起;

③阶级关系:“

”阶层活跃,受诸侯国统治者重用;

④思想文化:学术下移,“

”发展到“

”,私学的兴起。

春秋战国

井田制

周王室

士

学在官府

学在民间

一、“百家争鸣”局面的出现

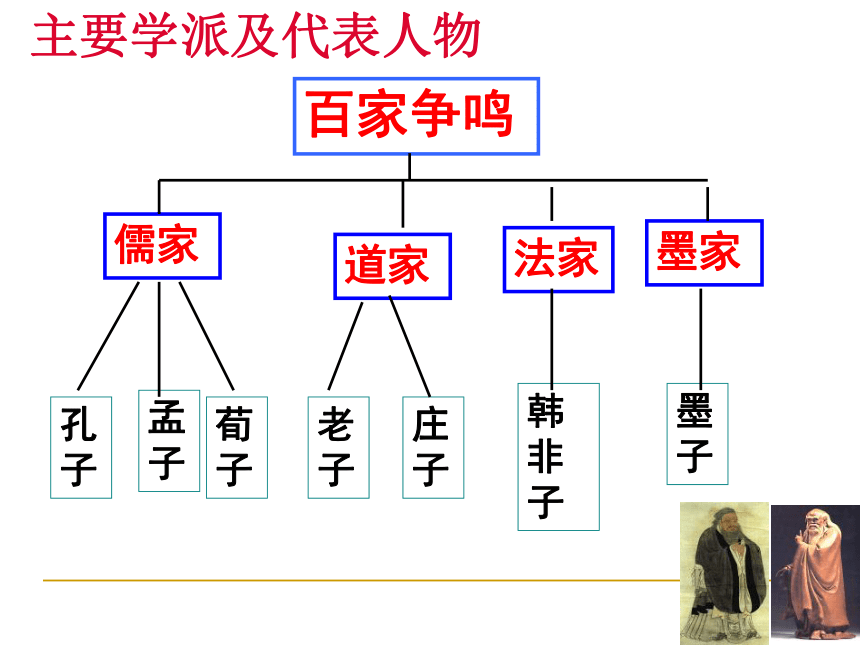

百家争鸣

儒家

道家

法家

墨家

孔子

孟子

荀子

老子

庄子

韩非子

墨子

主要学派及代表人物

“百家争鸣”的历史影响

(1)是中国历史上第一次思想解放运动;

(2)是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段;

(3)奠定了中国思想文化发展的基础;

二、孔子和早期儒学

1、孔子

(1)、孔子的历史地位

孔子名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人,思想家、政治家和教育家,儒家学派创始人。

《史记-孔子世家》:“孔子长九尺六寸,俗谓长人而异之。”

(2)、孔子的主张:

①核心思想:“仁”

子曰:仁者爱人。

——《论语·雍也》

子曰:仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。

──《论语·述而》

子曰:己所不欲,勿施于人。

──《论语·颜渊》

②政治思想:“为政以德”,节用而爱人。

辨析比较:儒家的德治与今天所提倡的德治的本质区别

内容不同。前者以封建道德为其基本内容;后者以共产主义道德为基本内容。

代表的阶级利益不同。前者代表封建地主阶级利益,是为维护封建统治服务的;后者代表广大人民群众利益,是为维护社会主义社会的稳定和发展服务的。

③礼:“克己复礼”、

子曰:非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言、非礼勿动。

——《论语·雍也》

子曰:不学礼,无以立。

——《论语·颜渊》

实质:西周的礼乐制度,恢复西周的社会秩序

礼的实质是什么?

④教育思想:万世师表

以“有教无类”的思想创办私学,打破了贵族垄

断教育局面;

教学方法、学习态度和方法影响深远

材料:

子曰:“中人以上,可以语上也;中人以下,不可以语上也。”

子曰:“知之为知之,不知为不知,是知也。”(论语·为政)

子曰:“学而不厌,诲人不倦。”

(论语·述而)

子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”

(论语·为政);

子曰:“学而时习之,不亦乐乎。”(论语·学而);

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(论语·为政)

⑤文化贡献:整理出六经:《诗》、《书》、《礼》、《易》、《乐》、《春秋》

古有“半部《论语》治天下”之说。

(3).评价:如何看待孔子的“仁”和“德”

?

①主观目的:

缓和阶级矛盾,维护奴隶主的统治

有助于调解社会人际关系,促进社会稳定。

②具有进步性:

③保守性:

主张恢复周朝制度,维护奴隶主的统治

史书记载,孔子率弟子周游列国时,曾在陈蔡两国交界处困饿七日,动荡的年代,他的“仁”的思想也处处碰壁,不被采纳。

探究:为什么春秋时期孔子的思想不被采纳?

春秋时期统治者热衷于强化中央集权和加强对人民的控制,对于支持兼并战争的思想,如法家思想比较关注。

儒家思想在当时未能适应形势和统治者的需要。因此儒家思想也就受到了一定程度的冷落。

2.孟子:(1)生平和地位

孟子,名轲,战国中期邹国人,代表新兴地主阶级的利益。他曾受业于孔子的孙子子思,自认为是儒家学派的正宗。一生以教书为主,也曾游说于各诸侯国。晚年著书立说,他的言论被整理成《孟子》一书。有“亚圣”之称。

(2)主张

材料一

“施仁政于民,省刑罚,薄税敛”

材料二

“民为贵,社稷次之,君为轻”

材料三

恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;

恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。

恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;

恭敬之心,礼也;是非之心,智也。

仁、义、礼、智非由外铄我也,我固有之也。

探究:

孟子的“民本”思想与社会主义民主的比较

古代民本思想以“君”为本,维护君主专制统治;社会主义民主政治以维护和实现人民群众的根本利益为出发点和目的。

(3)评价:

继承和发展了孔子的儒家思想。

代表新兴地主阶级利益,有利于缓和阶级矛盾,促进生产发展,具有进步意义,影响深远。

3.荀子:(1)生平和地位

荀子,名况,战国晚期赵国人。代表新兴地主阶级的利益。是儒家思想的集大成者。荀子有两位有名的学生:一位是杰出的学者韩非子,一位是秦始皇的丞相李斯。

(2)、荀子的思想

根据下列材料归纳

材料一、天行有常,不为尧存,不为桀亡。

材料二、君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。

材料三、人之性恶,其善者伪也。

(注:伪,人为之意)

4、影响:孟子、荀子对儒家思想加以总结和改造,使儒学体系更加完整,更能适应社会的需要。

战国后期,儒学发展成为诸子百家中的蔚然大宗。

探究:比较孔子、孟子、荀子思想的异同

(1)时代:

(2)目的:

异:孔子处于奴隶制瓦解的春秋时期,孟子、荀子处于封建社会形成的战国时期。

异:孔子-维护奴隶制为目的;孟子、荀子-维护新兴地主阶级利益

同:处于社会大变革时期

同:维护统治阶级的利益

(3)观点

爱人

为政以德

性相近

仁政

仁义

民贵君轻

君舟民水

性善论

性恶论

(4)影响

同:促进了儒家思想的形成和发展

异:孔子-创始人;孟子、荀子-更完整、更适应社会需要,成为蔚然大宗

孔子

孟子

荀子

同

仁的思想

民本思想

异

人性论

【学思之窗】p6

1、这是体现人性问题的几种不同看法,你怎样看待这个问题?

答案提示:孔子、孟子、荀子对“人性”的看法都有一定的局限性。“性相近”、“性善论”、“性恶论”和“性无善无不善”的观点,都未能真正揭示人性的本质和内涵。人性从客观上说,是随着人的生存环境而变化的;从主观上说,是随着人生实践的发展而发展的。人有自然属性,还有社会属性。

孔

子

问

道

三、道家和法家)

1、道家学派

(1)老子

A、老子简介:道家的创始者;生活在春秋晚期,代表没落奴隶主贵族的利益.著有《老子》,又称《道德经》

B.

老子的思想:

①

“

道

”

②政治主张:

无为而治,小国寡民

③朴素辩证法思想

三、道家和法家

祸兮,福之所倚;

福兮,祸之所伏。

鸡犬相闻,民至老死不相往来

道生一,一生二,二生三,三生万物。

请你给下面两幅漫画取一个题目,并就此说说漫画体现了老子的什么思想?

以柔克刚:辩证思想

福兮祸之所倚,

祸兮福之所伏。

邻国相望,鸡犬

之声相闻,民至

老死不相往来。

小国寡民

庄子

(2)庄子—

战国时期

思想主张:

1、世间万物都是相对的

2、放弃差别观念,就能获

得精神上的自由

14

你能讲讲“庄周梦蝶”的故事吗?这则故事反映了庄子的什么思想?

庄周梦蝶

庄子认为人们如果能打破生死、物我的界限,则无往而不快乐

3、法家——韩非子(战国末期)

(1)、思想主张:

①政治改革

②法治(“法不阿贵”)

③君主专制中央集权

(2)韩非思想的影响

韩非的思想适应建立统一的中央集权政治体制的需要,在秦统一过程中起了重要作用。

两汉以后,独立的法家学派逐渐消失,其法治思想被吸收到儒学体系中,成为维护专制政权的工具。

探究:韩非子的法治与现代法治的不同。

韩非子的“法治”是为了让君主利用刑律强化集权,其实质是专制主义。

现代“法治”则是民主的体现,是将民主以法律的形势固定下来。

4、墨家——墨子(战国初期)

(1)“兼爱”

(2)“非攻”

(3)提倡节俭,反对奢侈浪费

(4)“尚贤”

探究:诸子百家思想的阶级性

(1)代表没落的奴隶主贵族利益的思想。

①

老子、庄子主张“无为”,希望社会退回到“小国寡民“的状态,表现其没落、消极的情绪。

②

孔子思想的核心是“仁”,即缓和矛盾,维护奴隶主贵族的统治。

(2)代表小生产者利益的思想。

墨子主张“兼爱”,宣扬“非攻”,提倡节俭,主张“尚贤”,代表平民百姓的愿望。

(3)代表新兴地主阶级利益的思想。

①

孟子主张实行“仁政”,目的是调和阶级矛盾,以利于封建统治。

②

荀子“制天命而用之”的思想体现了上升时期的地主阶级在利用自然、发展生产方面的朝气和信心。

③

韩非子的法治和世道必进思想体现了新兴地主阶级改革旧制度的进取精神和加强封建集权的迫切愿望。

思考:你认为诸子百家的哪些思想在今天仍大放异彩?

儒家的“仁政”——“以德治国”

法家的法治思想——“依法治国”

孔子的教育思想——

全民教育、素质教育、职业教育等

墨家的兼爱、非攻——

平等博爱、热爱和平、反对战争

认识:“把依法治国与以德治国紧密结合起来”

一个时期:

一种局面:

四大学派:

三大思想家:

春秋战国时期

“百家争鸣”

儒、道、墨、法

孔子、孟子、荀子

课堂小结

第1课

“百家争鸣”和儒家思想的形成

百家争鸣(春秋战国)形成的原因:

①经济:

时期,

崩溃;

②政治:

衰微,诸侯士大夫崛起;

③阶级关系:“

”阶层活跃,受诸侯国统治者重用;

④思想文化:学术下移,“

”发展到“

”,私学的兴起。

春秋战国

井田制

周王室

士

学在官府

学在民间

一、“百家争鸣”局面的出现

百家争鸣

儒家

道家

法家

墨家

孔子

孟子

荀子

老子

庄子

韩非子

墨子

主要学派及代表人物

“百家争鸣”的历史影响

(1)是中国历史上第一次思想解放运动;

(2)是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段;

(3)奠定了中国思想文化发展的基础;

二、孔子和早期儒学

1、孔子

(1)、孔子的历史地位

孔子名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人,思想家、政治家和教育家,儒家学派创始人。

《史记-孔子世家》:“孔子长九尺六寸,俗谓长人而异之。”

(2)、孔子的主张:

①核心思想:“仁”

子曰:仁者爱人。

——《论语·雍也》

子曰:仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。

──《论语·述而》

子曰:己所不欲,勿施于人。

──《论语·颜渊》

②政治思想:“为政以德”,节用而爱人。

辨析比较:儒家的德治与今天所提倡的德治的本质区别

内容不同。前者以封建道德为其基本内容;后者以共产主义道德为基本内容。

代表的阶级利益不同。前者代表封建地主阶级利益,是为维护封建统治服务的;后者代表广大人民群众利益,是为维护社会主义社会的稳定和发展服务的。

③礼:“克己复礼”、

子曰:非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言、非礼勿动。

——《论语·雍也》

子曰:不学礼,无以立。

——《论语·颜渊》

实质:西周的礼乐制度,恢复西周的社会秩序

礼的实质是什么?

④教育思想:万世师表

以“有教无类”的思想创办私学,打破了贵族垄

断教育局面;

教学方法、学习态度和方法影响深远

材料:

子曰:“中人以上,可以语上也;中人以下,不可以语上也。”

子曰:“知之为知之,不知为不知,是知也。”(论语·为政)

子曰:“学而不厌,诲人不倦。”

(论语·述而)

子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”

(论语·为政);

子曰:“学而时习之,不亦乐乎。”(论语·学而);

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(论语·为政)

⑤文化贡献:整理出六经:《诗》、《书》、《礼》、《易》、《乐》、《春秋》

古有“半部《论语》治天下”之说。

(3).评价:如何看待孔子的“仁”和“德”

?

①主观目的:

缓和阶级矛盾,维护奴隶主的统治

有助于调解社会人际关系,促进社会稳定。

②具有进步性:

③保守性:

主张恢复周朝制度,维护奴隶主的统治

史书记载,孔子率弟子周游列国时,曾在陈蔡两国交界处困饿七日,动荡的年代,他的“仁”的思想也处处碰壁,不被采纳。

探究:为什么春秋时期孔子的思想不被采纳?

春秋时期统治者热衷于强化中央集权和加强对人民的控制,对于支持兼并战争的思想,如法家思想比较关注。

儒家思想在当时未能适应形势和统治者的需要。因此儒家思想也就受到了一定程度的冷落。

2.孟子:(1)生平和地位

孟子,名轲,战国中期邹国人,代表新兴地主阶级的利益。他曾受业于孔子的孙子子思,自认为是儒家学派的正宗。一生以教书为主,也曾游说于各诸侯国。晚年著书立说,他的言论被整理成《孟子》一书。有“亚圣”之称。

(2)主张

材料一

“施仁政于民,省刑罚,薄税敛”

材料二

“民为贵,社稷次之,君为轻”

材料三

恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;

恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。

恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;

恭敬之心,礼也;是非之心,智也。

仁、义、礼、智非由外铄我也,我固有之也。

探究:

孟子的“民本”思想与社会主义民主的比较

古代民本思想以“君”为本,维护君主专制统治;社会主义民主政治以维护和实现人民群众的根本利益为出发点和目的。

(3)评价:

继承和发展了孔子的儒家思想。

代表新兴地主阶级利益,有利于缓和阶级矛盾,促进生产发展,具有进步意义,影响深远。

3.荀子:(1)生平和地位

荀子,名况,战国晚期赵国人。代表新兴地主阶级的利益。是儒家思想的集大成者。荀子有两位有名的学生:一位是杰出的学者韩非子,一位是秦始皇的丞相李斯。

(2)、荀子的思想

根据下列材料归纳

材料一、天行有常,不为尧存,不为桀亡。

材料二、君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。

材料三、人之性恶,其善者伪也。

(注:伪,人为之意)

4、影响:孟子、荀子对儒家思想加以总结和改造,使儒学体系更加完整,更能适应社会的需要。

战国后期,儒学发展成为诸子百家中的蔚然大宗。

探究:比较孔子、孟子、荀子思想的异同

(1)时代:

(2)目的:

异:孔子处于奴隶制瓦解的春秋时期,孟子、荀子处于封建社会形成的战国时期。

异:孔子-维护奴隶制为目的;孟子、荀子-维护新兴地主阶级利益

同:处于社会大变革时期

同:维护统治阶级的利益

(3)观点

爱人

为政以德

性相近

仁政

仁义

民贵君轻

君舟民水

性善论

性恶论

(4)影响

同:促进了儒家思想的形成和发展

异:孔子-创始人;孟子、荀子-更完整、更适应社会需要,成为蔚然大宗

孔子

孟子

荀子

同

仁的思想

民本思想

异

人性论

【学思之窗】p6

1、这是体现人性问题的几种不同看法,你怎样看待这个问题?

答案提示:孔子、孟子、荀子对“人性”的看法都有一定的局限性。“性相近”、“性善论”、“性恶论”和“性无善无不善”的观点,都未能真正揭示人性的本质和内涵。人性从客观上说,是随着人的生存环境而变化的;从主观上说,是随着人生实践的发展而发展的。人有自然属性,还有社会属性。

孔

子

问

道

三、道家和法家)

1、道家学派

(1)老子

A、老子简介:道家的创始者;生活在春秋晚期,代表没落奴隶主贵族的利益.著有《老子》,又称《道德经》

B.

老子的思想:

①

“

道

”

②政治主张:

无为而治,小国寡民

③朴素辩证法思想

三、道家和法家

祸兮,福之所倚;

福兮,祸之所伏。

鸡犬相闻,民至老死不相往来

道生一,一生二,二生三,三生万物。

请你给下面两幅漫画取一个题目,并就此说说漫画体现了老子的什么思想?

以柔克刚:辩证思想

福兮祸之所倚,

祸兮福之所伏。

邻国相望,鸡犬

之声相闻,民至

老死不相往来。

小国寡民

庄子

(2)庄子—

战国时期

思想主张:

1、世间万物都是相对的

2、放弃差别观念,就能获

得精神上的自由

14

你能讲讲“庄周梦蝶”的故事吗?这则故事反映了庄子的什么思想?

庄周梦蝶

庄子认为人们如果能打破生死、物我的界限,则无往而不快乐

3、法家——韩非子(战国末期)

(1)、思想主张:

①政治改革

②法治(“法不阿贵”)

③君主专制中央集权

(2)韩非思想的影响

韩非的思想适应建立统一的中央集权政治体制的需要,在秦统一过程中起了重要作用。

两汉以后,独立的法家学派逐渐消失,其法治思想被吸收到儒学体系中,成为维护专制政权的工具。

探究:韩非子的法治与现代法治的不同。

韩非子的“法治”是为了让君主利用刑律强化集权,其实质是专制主义。

现代“法治”则是民主的体现,是将民主以法律的形势固定下来。

4、墨家——墨子(战国初期)

(1)“兼爱”

(2)“非攻”

(3)提倡节俭,反对奢侈浪费

(4)“尚贤”

探究:诸子百家思想的阶级性

(1)代表没落的奴隶主贵族利益的思想。

①

老子、庄子主张“无为”,希望社会退回到“小国寡民“的状态,表现其没落、消极的情绪。

②

孔子思想的核心是“仁”,即缓和矛盾,维护奴隶主贵族的统治。

(2)代表小生产者利益的思想。

墨子主张“兼爱”,宣扬“非攻”,提倡节俭,主张“尚贤”,代表平民百姓的愿望。

(3)代表新兴地主阶级利益的思想。

①

孟子主张实行“仁政”,目的是调和阶级矛盾,以利于封建统治。

②

荀子“制天命而用之”的思想体现了上升时期的地主阶级在利用自然、发展生产方面的朝气和信心。

③

韩非子的法治和世道必进思想体现了新兴地主阶级改革旧制度的进取精神和加强封建集权的迫切愿望。

思考:你认为诸子百家的哪些思想在今天仍大放异彩?

儒家的“仁政”——“以德治国”

法家的法治思想——“依法治国”

孔子的教育思想——

全民教育、素质教育、职业教育等

墨家的兼爱、非攻——

平等博爱、热爱和平、反对战争

认识:“把依法治国与以德治国紧密结合起来”

一个时期:

一种局面:

四大学派:

三大思想家:

春秋战国时期

“百家争鸣”

儒、道、墨、法

孔子、孟子、荀子

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术