人教化学选修4第三章 第四节 难溶电解质的溶解平衡(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教化学选修4第三章 第四节 难溶电解质的溶解平衡(共22张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-06-06 17:03:36 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

第四节

难溶电解质的

溶解平衡

学习目标:

(1)了解难溶物在水中的溶解情况及沉淀溶解平衡的建

立过程,能描述沉淀溶解平衡;

(2)能运用平衡移动的观点对沉淀转化过程进行分析,

知道沉淀转化的本质并能对相关实验的现象以及生

活中的一些相关问题进行解释。

向饱和NaCl溶液中,加入浓盐酸.

析出大量白色沉淀。

观察实验现象

问题1:

加入浓盐酸之后为什么饱和氯化钠溶液中会有晶体析出?

加入浓盐酸,使Cl-

的浓度增加,平衡向逆向移动,

有NaCl结晶析出。

向饱和氢氧化镁溶液中滴入酚酞试液

现象:溶液变红

说明什么:

溶液呈碱性,氢氧化镁存在少量的溶解

不溶是相对的

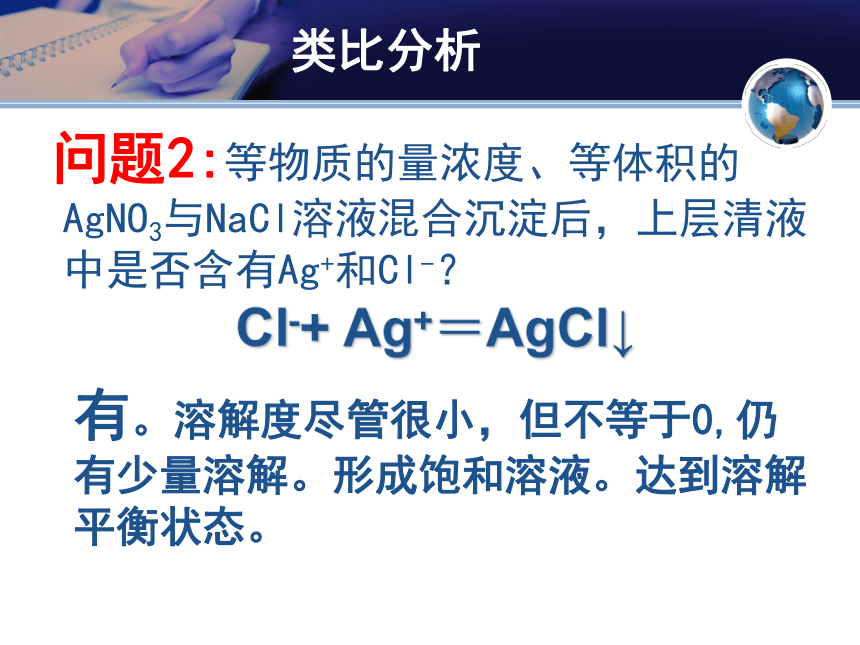

问题2:等物质的量浓度、等体积的AgNO3与NaCl溶液混合沉淀后,上层清液中是否含有Ag+和Cl-?

有。溶解度尽管很小,但不等于0,仍有少量溶解。形成饱和溶液。达到溶解平衡状态。

Cl-+

Ag+=AgCl↓

类比分析

一定温度下,当v(溶解)=v(沉淀)时,

得到饱和AgCl溶液,即建立了沉淀—溶解平衡。

问题3:AgCl的沉淀—溶解平衡是如何建立的?

易溶电解质与难溶电解质只是溶解度不同,其沉淀溶解平衡的建立过程并没有本质区别。

书写碘化银、氢氧化镁溶解平衡的表达式

表达式书写

问题4在以前的学习中我们会认为等物质的量的Cl-和Ag+会反应完全,那么通过今天的学习,你对该反应有新的认识吗?

认知提升:转化思维角度

1、有沉淀生成的离子反应其实质就是难溶电解质建立沉淀溶解平衡的过程

2、

有难溶电解质生成的离子反应不可能进行完全,

离子之间恰好完全反应是一种近似的认为。(一种离子浓度小于1×10-5mol/L时沉淀全。)

。

知识加引申,促进对反应本质的理解

影响难溶电解质溶解平衡的因素:

沉淀

离子

例一、Mg(OH)2在下列溶剂或溶液中:

①10mL水;②10mL

0.5

mol/L

NaOH溶液;③10

mL

0.2

mol/L

NaOH溶液;溶解度从大到小的顺序排列为__________

???

提供的化学试剂及用品:

Mg(OH)2悬浊液、NH4Cl溶液、CH3COONH4溶液、FeCl3溶液、蒸馏水、盐酸;

试管、胶头滴管

改变哪些条件可以使Mg(OH)2沉淀溶解?

方案

第一步:制备氢氧化镁(NaOH要少量)

第二步:把制的得氢氧化镁悬浊液分成四

等分

第三步:向四只试管中分别加入适量盐酸、氯化铵、醋酸铵、氯化铁溶液观察现象

第一组和第二组:加盐酸和氯化铵溶液Mg(OH)2溶解,平衡正向移动。

Mg(OH)2(s)

Mg2+(aq)+2OH-(aq)

甲:NH4+水解产生的H+中和OH-,使C(OH-)减小,平衡右移,从而使Mg(OH)2溶解.

×

Mg(OH)2(s)

Mg2+

(aq)+2OH-(aq)

乙:

NH4+和OH-反应,使C(OH-)减小,平衡右移,从而使Mg(OH)2溶解.

加入醋酸铵溶液,白色沉淀同样溶解。

加入NH4Cl溶液,白色沉淀逐渐溶解。

加水和升温

(20℃)

Mg(OH)2溶解度9×10-4g

(25℃)

Mg(OH)2溶解度9.57×10-4g

除了上述的方法之外,大家还有什么办法让更多得Mg(OH)2溶解呢?

第四组:加入FeCl3溶液有红褐色沉淀生成。

原因:Fe3+离子结合OH-生成更难溶解的电解质,

平衡正向移动

3Mg(OH)2

+

2FeCl3

=

2

Fe(OH)3

+

3MgCl2

20℃,

Mg(OH)2溶解度9×10-4g

Fe(OH)3溶解度3×10-9g

加入一定浓度的FeCl3溶液

沉淀可以从溶解度小向溶解度更小的方向转化,两者差别越大,转化越容易。

3Mg(OH)2

+

2FeCl3

=

2

Fe(OH)3

+

3MgCl2

沉淀的转化实质是沉淀溶解平衡的移动(新知识)

通过这节课的学习,你有哪些收获?

学习目标:

(1)了解难溶物在水中的溶解情况及沉淀溶解平衡的建

立过程,能描述沉淀溶解平衡;

(2)能运用平衡移动的观点对沉淀转化过程进行分析,

知道沉淀转化的本质并能对相关实验的现象以及生

活中的一些相关问题进行解释。

一、牙齿表面由一层硬的、组成为Ca5(PO4)3OH的物质保护着,它在唾液中存在下列平衡:

Ca5(PO4)3OH(s)

5Ca2++3PO43-+OH-

1、

进食后,细菌和酶作用于甜味食物,产生有机酸,这时牙齿就会受到腐蚀,其原因是_____

2、

已知Ca5(PO4)3F(s)的溶解度比上面的矿化产物更小、质地更坚固。用离子方程表示当牙膏中配有氟化物添加剂后能防止龋齿的原因

3、为防止蛀牙在生活中应注意

(

).

蛀牙及其防治

少吃甜食,饭后刷牙,使用含氟牙膏,适当补钙。

学以致用

二、

锅炉中常有水垢生成,会降低燃料的利率,

造成能源浪费,也会影响锅炉的使用寿命,形

成安全隐患,因此要定期除去水垢。水

垢中有

CaCO3、Mg(OH)2、CaSO4

第四节

难溶电解质的

溶解平衡

学习目标:

(1)了解难溶物在水中的溶解情况及沉淀溶解平衡的建

立过程,能描述沉淀溶解平衡;

(2)能运用平衡移动的观点对沉淀转化过程进行分析,

知道沉淀转化的本质并能对相关实验的现象以及生

活中的一些相关问题进行解释。

向饱和NaCl溶液中,加入浓盐酸.

析出大量白色沉淀。

观察实验现象

问题1:

加入浓盐酸之后为什么饱和氯化钠溶液中会有晶体析出?

加入浓盐酸,使Cl-

的浓度增加,平衡向逆向移动,

有NaCl结晶析出。

向饱和氢氧化镁溶液中滴入酚酞试液

现象:溶液变红

说明什么:

溶液呈碱性,氢氧化镁存在少量的溶解

不溶是相对的

问题2:等物质的量浓度、等体积的AgNO3与NaCl溶液混合沉淀后,上层清液中是否含有Ag+和Cl-?

有。溶解度尽管很小,但不等于0,仍有少量溶解。形成饱和溶液。达到溶解平衡状态。

Cl-+

Ag+=AgCl↓

类比分析

一定温度下,当v(溶解)=v(沉淀)时,

得到饱和AgCl溶液,即建立了沉淀—溶解平衡。

问题3:AgCl的沉淀—溶解平衡是如何建立的?

易溶电解质与难溶电解质只是溶解度不同,其沉淀溶解平衡的建立过程并没有本质区别。

书写碘化银、氢氧化镁溶解平衡的表达式

表达式书写

问题4在以前的学习中我们会认为等物质的量的Cl-和Ag+会反应完全,那么通过今天的学习,你对该反应有新的认识吗?

认知提升:转化思维角度

1、有沉淀生成的离子反应其实质就是难溶电解质建立沉淀溶解平衡的过程

2、

有难溶电解质生成的离子反应不可能进行完全,

离子之间恰好完全反应是一种近似的认为。(一种离子浓度小于1×10-5mol/L时沉淀全。)

。

知识加引申,促进对反应本质的理解

影响难溶电解质溶解平衡的因素:

沉淀

离子

例一、Mg(OH)2在下列溶剂或溶液中:

①10mL水;②10mL

0.5

mol/L

NaOH溶液;③10

mL

0.2

mol/L

NaOH溶液;溶解度从大到小的顺序排列为__________

???

提供的化学试剂及用品:

Mg(OH)2悬浊液、NH4Cl溶液、CH3COONH4溶液、FeCl3溶液、蒸馏水、盐酸;

试管、胶头滴管

改变哪些条件可以使Mg(OH)2沉淀溶解?

方案

第一步:制备氢氧化镁(NaOH要少量)

第二步:把制的得氢氧化镁悬浊液分成四

等分

第三步:向四只试管中分别加入适量盐酸、氯化铵、醋酸铵、氯化铁溶液观察现象

第一组和第二组:加盐酸和氯化铵溶液Mg(OH)2溶解,平衡正向移动。

Mg(OH)2(s)

Mg2+(aq)+2OH-(aq)

甲:NH4+水解产生的H+中和OH-,使C(OH-)减小,平衡右移,从而使Mg(OH)2溶解.

×

Mg(OH)2(s)

Mg2+

(aq)+2OH-(aq)

乙:

NH4+和OH-反应,使C(OH-)减小,平衡右移,从而使Mg(OH)2溶解.

加入醋酸铵溶液,白色沉淀同样溶解。

加入NH4Cl溶液,白色沉淀逐渐溶解。

加水和升温

(20℃)

Mg(OH)2溶解度9×10-4g

(25℃)

Mg(OH)2溶解度9.57×10-4g

除了上述的方法之外,大家还有什么办法让更多得Mg(OH)2溶解呢?

第四组:加入FeCl3溶液有红褐色沉淀生成。

原因:Fe3+离子结合OH-生成更难溶解的电解质,

平衡正向移动

3Mg(OH)2

+

2FeCl3

=

2

Fe(OH)3

+

3MgCl2

20℃,

Mg(OH)2溶解度9×10-4g

Fe(OH)3溶解度3×10-9g

加入一定浓度的FeCl3溶液

沉淀可以从溶解度小向溶解度更小的方向转化,两者差别越大,转化越容易。

3Mg(OH)2

+

2FeCl3

=

2

Fe(OH)3

+

3MgCl2

沉淀的转化实质是沉淀溶解平衡的移动(新知识)

通过这节课的学习,你有哪些收获?

学习目标:

(1)了解难溶物在水中的溶解情况及沉淀溶解平衡的建

立过程,能描述沉淀溶解平衡;

(2)能运用平衡移动的观点对沉淀转化过程进行分析,

知道沉淀转化的本质并能对相关实验的现象以及生

活中的一些相关问题进行解释。

一、牙齿表面由一层硬的、组成为Ca5(PO4)3OH的物质保护着,它在唾液中存在下列平衡:

Ca5(PO4)3OH(s)

5Ca2++3PO43-+OH-

1、

进食后,细菌和酶作用于甜味食物,产生有机酸,这时牙齿就会受到腐蚀,其原因是_____

2、

已知Ca5(PO4)3F(s)的溶解度比上面的矿化产物更小、质地更坚固。用离子方程表示当牙膏中配有氟化物添加剂后能防止龋齿的原因

3、为防止蛀牙在生活中应注意

(

).

蛀牙及其防治

少吃甜食,饭后刷牙,使用含氟牙膏,适当补钙。

学以致用

二、

锅炉中常有水垢生成,会降低燃料的利率,

造成能源浪费,也会影响锅炉的使用寿命,形

成安全隐患,因此要定期除去水垢。水

垢中有

CaCO3、Mg(OH)2、CaSO4