《老子》八章课件 (共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 《老子》八章课件 (共51张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-06-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

老子名言

道生一,一生二,二生三,三生万物。【第四十二章】

人法地,地法天,天法道,道法自然。【第二十五章】

祸兮福所倚,福兮祸所伏。【第五十八章】

千里之行,始于足下。【第六十四章】

天网恢恢,疏而不失。

【第七十三章】

民不畏死,奈何以死惧之?

【第七十四章】

老子其人

老子,姓李名耳,字伯阳(亦说谥号伯阳)。春秋末期人,出生于陈国苦(hù)县(后为楚国所灭),曾担任“周守藏室之史”。中国古代思想家、哲学家、文学家,道家学派创始人和主要代表人物。

老子其书

著作概况

《老子》,又称《道德经》、《道德真经》、《五千言》、《老子五千文》,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,是道家哲学思想的重要来源。《老子》分上下两篇,共为81章。原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章。后改为《道经》37章在前,《德经》44章在后。

老子其书

著作渊源

春秋末期统一的周王室衰落,诸侯王纷纷独立,战争频繁,经济制度和政治制度发生了巨大的变化。

《易经》及楚地的隐士文化。

老子曾担任“周守藏室之史”。

“道家,盖出于史官。历记成败、存亡、祸福、古今之道,

然后知清虚以自守,卑弱以自持。”班固《汉书》

老子其书

著作思想

思想的核心是“道”。“道”,突出的是“自然”,即把“自然”看成是万事万物的最高法则。

1、朴素辩证法思想。

哲学精髓,认为“有无相生,难易相成,高下相倾,音声相和,前后相随”。

2、政治主张“自然无为”。不妄为,让事物顺着自然之性萌生、发展,从而达到“无为而治”的效果。

3、修身主张“谦虚、“不争”、“柔弱”、“知足”等,认为“柔弱胜刚强”。

老子其书

著作影响

1、开创了中国哲学史上的道家学派。

2、对道教形成产生巨大影响。

3、对中国古代知识分子人格塑造产生巨大影响。

《十五章》?校正:1、夫不唯不可识,去掉“不”。2、孰能安以静之徐生,“静”改为“动”。

《三十三章》校正:1、标点:自胜者强。知足者富。强行者有志。不失其所者久。死而不亡者寿。

《八十一章》纠正:1、既以为人已愈有。书上

“已经”的“已“,改正自己的”己“。

经典品读-文本校正

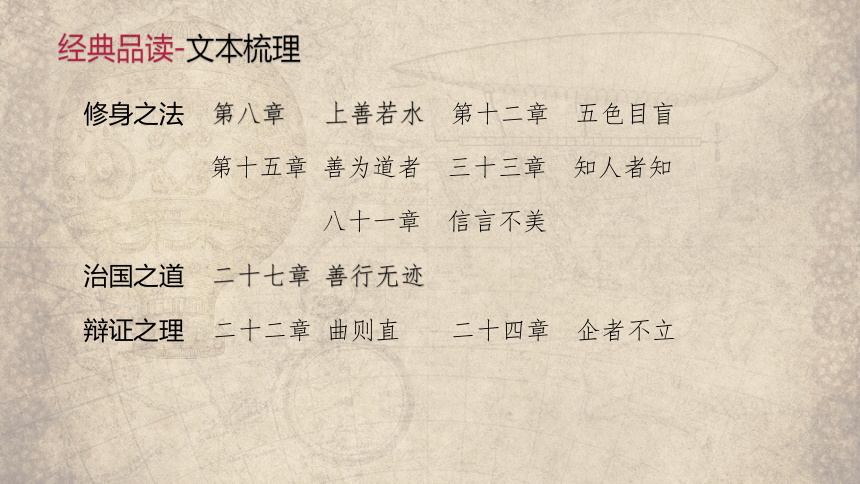

修身之法

第八章

上善若水

第十二章

五色目盲

第十五章

善为道者

三十三章

知人者知

八十一章

信言不美

治国之道

二十七章

善行无迹

辩证之理

二十二章

曲则直

二十四章

企者不立

经典品读-文本梳理

经典品读-

修身之法—第八章

上善若水

上

善

若

水。水

善

利

万

物

而

不

争,处

众

人

之

所

恶,

故

几

于

道。居

善

地,心

善

渊,与

善

仁,言

善

信,政

善

治

,事

善

能,动

善

时。夫

唯

不

争,故

无

尤。

译文:最高的善如同水一样。水滋养万物而不与之争,汇聚在人们厌恶的低洼之地,因此,像水这样的善最接近“道”。学习水的品德,居处善于选择地方,心胸善于保持沉静而又深不可测,待人善于真诚、友爱和无私。说话善于遵守信用,为政善于精简治理,处事善于发挥特长,行动善于把握时机。正是因为有不争的美德,所以没有任何过失。

经典品读-

修身之法—第八章

上善若水

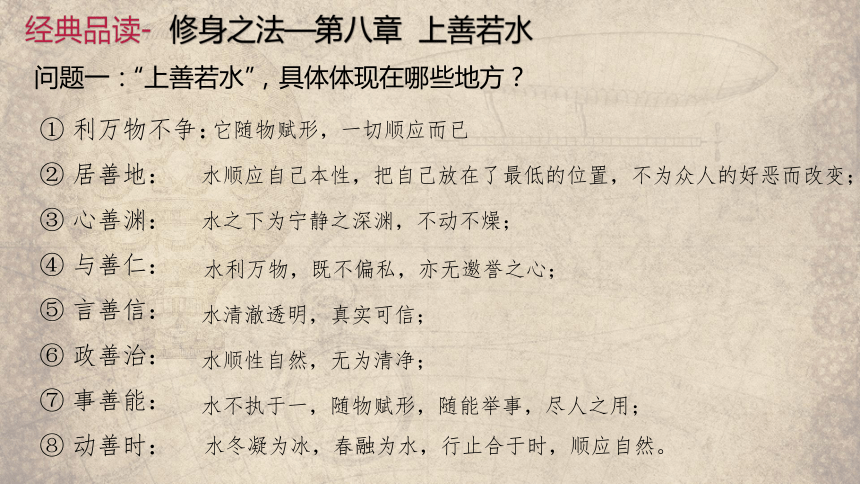

问题一:“上善若水”,具体体现在哪些地方?

利万物不争:

居善地:

心善渊:

与善仁:

言善信:

政善治:

事善能:

动善时:

它随物赋形,一切顺应而已

水顺应自己本性,把自己放在了最低的位置,不为众人的好恶而改变;

水之下为宁静之深渊,不动不燥;

水顺性自然,无为清净;

水清澈透明,真实可信;

水不执于一,随物赋形,随能举事,尽人之用;

水冬凝为冰,春融为水,行止合于时,顺应自然。

水利万物,既不偏私,亦无邀誉之心;

经典品读-

修身之法—第八章

上善若水

问题一:“上善若水”,具体体现在哪些地方?

水的德行就是最接近于“道”的,“道”无处不在,因此,水无所不利。它避高趋下,因此不会受到任何阻碍。它可以流淌到任何地方,滋养万物,洗涤污淖。它处于深潭之中,表面清澈而平静,但却深不可测。它源源不断的流淌,去造福于万物却不求回报。这样的德行,

乃至仁至善……

问题二:在本章中,老子强调的是水的哪种品质?

经典品读-

修身之法—第八章

上善若水

夫

唯

不

争,故

无

尤。

经典品读-

修身之法—第八章

上善若水

大邦者下流。【第六十一章】

“生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德。”【第十章】

故江海所以能为百谷王者,以其善下之,则能为百谷王。【第六十六章】

天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜。【第七十八章】

天下之至柔,驰骋天下之至坚。【第四十三章】

经典品读-

修身之法—第十二章

五色目盲

五色令人目盲;五音令人耳聋;五味令人口爽;驰骋畋猎,令人心发狂;难得之货,令人行妨;是以圣人为腹不为目,故去彼取此。

缤纷的颜色,会使人眼花缭乱;混杂的音调,会使人听觉失灵;各种各样的佳肴,会使人舌不知味;纵情狩猎,会使人心情放荡纵情;稀缺的物品,会使人行为不轨。

因此,圣人只追求能吃饱肚子而不去追逐声色之娱。所以,要摒弃物欲的诱惑而去保持安定知足的生活。

经典品读-

修身之法—第十二章

五色目盲

1、生活中有没有什么东西令你“心发狂”的呢?

五色令人目盲;五音令人耳聋;五味令人口爽;驰骋畋猎,令人心发狂;难得之货,令人行妨;是以圣人为腹不为目,故去彼取此。

2、老子说这段话的用意是什么?

祸莫大于不知足,咎莫大于欲得。【四十六章】

知足不辱,知止不殆。【四十四章】

苏格拉底:“世界上竟然有那么多我不需要的东西。”

3、你从中得到哪些启示呢?

经典品读-

修身之法—第十二章

五色目盲

经典品读-

修身之法—第十五章

善为道者

古之善为道者,微妙玄通,深不可识。夫唯不可识,故强为之容:

豫兮若冬涉川;犹兮若畏四邻;俨兮其若客。

古时候那些善于行道的人,微妙通达,深刻玄远,不是一般人可以理解的。正因为深不可测,所以只能勉强地描述或者形容一下:

他很小心谨慎,就好像是在冬天时候渡河一样;他处处警觉戒备,就好像是在提防着邻国的进攻一样;他端庄严肃,就好像是在别人家里做客一样。

经典品读-

修身之法—第十五章

善为道者

涣兮其若凌释;敦兮其若朴;旷兮其若谷;

混兮其若浊。孰能浊以静之徐清?孰能安以动之徐生?

保此道者,不欲盈。夫唯不盈,故能蔽而新成。

他行动洒脱,就好像冰块缓缓消融;他敦厚朴实,就好像是未加工的原料;他旷远豁达,就好像山谷一样的深幽;他浑厚宽容,好像不清的浊水;谁能在浑浊中安静下来,使内心慢慢澄清,归于平静?谁能在安静祥和中变动起来,使生机慢慢凸显?保持这个“道”的人,能够谦虚不自满。正因为他不自满,所以能够在陈旧中有所创新。

经典品读-

修身之法—第十五章

善为道者

问题一:同学们读完这段文字有什么疑惑吗?

师疑:

1、为什么“古之善为道者,微妙玄通,深不可识“?

2、“豫兮若冬涉川;犹兮若畏四邻”怎么是有道的体现?

3、“涣兮其若凌释”怎么见其洒脱?

4、“孰能浊以静之徐清?孰能安以动之徐生?”怎么理解?

经典品读-

修身之法—第十五章

善为道者

问题二:作者描述的“古之善为道者”有怎样的容态和心境?

做事谨慎警惕、举止庄重、形象洒脱、性格淳朴、心胸豁达、为人敦厚。他们宁静敦朴,谨严审慎,从不自满高傲。

经典品读-

修身之法—第十五章

善为道者

问题三:这个人怎么就是有“道”之人呢?

静密幽沉、让人难以测识,

清静无为,又极富创造性。

虚静、质朴

曾子有疾,召门弟子曰:“启予足!启予手!云:‘战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。’而今而后,吾知免夫,小子

!“

——选自《论语·第八章·泰伯篇》

回顾探究:

经典品读-

修身之法—二十四章

企者不立

企者不立,跨者不行;自见者不明;自是者不彰;自伐者无功;自矜者不长。其在道也,曰余食赘形。物或恶之,故有道者不处。

踮起脚尖想要站得高,反倒是站立不住;迈起大步想要前进得更快,反倒是不能远行。自我表现的人,反而才能得不到彰明;自以为是的人反而智慧得不到凸显;自我夸耀的人反而不得见功;自高自大的人不能长久。

从道的角度上看,以上这些急躁炫耀的行为,就像是剩饭与赘肉一样。因为它们是令人厌恶的东西,所以有道的人绝对不会有这样的行为。

经典品读-

修身之法—二十四章

企者不立

问题一:前两句用了什么论证方法?

问题二:”企“、”跨“比喻哪些做法?联系文段,这段话阐述了什么思想?

做人不要急躁炫耀,为政不要冒进。

经典品读-

修身之法—三十三章

知人者知

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富。强行者有志。不失其所者久。死而不亡者寿。

能了解、认识别人叫做智慧,能认识、了解自己才算聪明。

能战胜别人是有力的,能克制自己的弱点才算刚强。

知道满足的人才是富有人。坚持不懈、持之以恒的就是有志。不离失本分的人就能长久不衰。身死而精神不亡的人,才是真正的长寿。

经典品读-

修身之法—三十三章

知人者智

问题一:同学们读完本章有什么疑问吗?

质疑:

1、“不失其所”什么是人的

本分?

2、什么是“死而不亡”?

经典品读-

修身之法—三十三章

知人者智

问题二:一个人“自知”,应该认识了解自己

什么?

问题三:我们可以在哪些方面“自胜”?

经典品读-

修身之法—八十一章

信言不美

真实的话不美,美的话不真实。

善良的人不会花言巧语,花言巧语的人的人不善良。

真正有学识的人知识未必广博,知识广博的人未必有真知。圣人的心不会想着去占有别人的东西,已经把自己的一切用来帮助别人,自己反而更充实。他(已经)尽力给予别人,自己却更丰富。

自然的法则,是利物而不害物;圣人的法则,是帮助而不争夺。

信言不美,美言不信。

善者不辩,辩者不善。

知者不博,博者不知。圣人不积,既以为人己愈有,既以与人己愈多。

天之道,利而不害;圣人之道,为而不争。

经典品读-

修身之法—八十一章

信言不美

问题一:同学们有什么疑问吗?

问题二:有人说,最后一章的格言可作为人类行为的最高准则,你从中读出了怎样的人生启示?

信实,讷言,专精,为而不争。

经典品读-

修身之法—八十一章

信言不美

巧言令色,鲜矣仁。《论语》

生而不有,为而不恃,长而不宰,是之谓玄德。”【五十一章】

我

有

三

宝

,

持而保之一曰慈

,二曰俭

,三曰不敢为天下先

。

经典品读-

治国之道—二十七章

善行无迹

善行,无辙迹;善言,无瑕谪;善数,不用筹策;善闭,无关楗而不可开;善结,无绳约而不可解。

善于行车的人,不留下车痕;善于说话的人,不会留下瑕疵让别人追究;善于计数的人,用不着筹码;善于关闭的人,不用门栓别人也打不开;善于捆绑的人,不使用绳索别人也没有办法解开。

因此,圣人善于救助别人,所以没有被遗弃的人;经常善于利用所有的物体,所以不会有被废弃的物品。这就叫做内心之中藏着聪明与智慧。所以,善人是恶人的老师,而恶人是善人借鉴的对象。对自己的老师不尊重的人,不爱惜他人的借鉴,虽然自以为聪明,其实是不明事理的糊涂人。这就是精要微妙的道理所在。

经典品读-

治国之道—二十七章

善行无迹

是以圣人常善救人,故无弃人;常善救物,故无弃物。是谓袭明。故善人者,不善人之师;不善人者,善人之资。不贵其师,不爱其资,虽智大迷,是谓要妙。

经典品读-

治国之道—二十七章

善行无迹

善行,无辙迹;善言,无瑕谪;善数,不用筹策;善闭,无关楗而不可开;善结,无绳约而不可解。

问题一:这里用生活中的事来设喻谈了什么道理?

无为之为

“道常无为而无不为。”【第三十七章】

“治大国若烹小鲜。”【第六十章】

天地不仁,以万物为刍狗。圣人不仁,以百姓为刍狗

。【第五章】

“太上,不知有知;次之,亲而誉之;再次,畏之;其次,侮之。”【第十七章】

既然已,勿动勿虑,去不复顾。其莳也若子,其置也若弃,则其天者全而其性得矣。《种树郭橐驼》

经典品读-

治国之道—二十七章

善行无迹

经典品读-

治国之道—二十七章

善行无迹

问题二:圣人是如何对待人和物的?谈什么道理?

尊重,爱惜,各尽其用。

无用之用

三十辐共一毂(gǔ),当其无,有车之用。埏埴(shān

zhí)以为器,当其无,有器之用。

【第十一章】

圣人常无心①,以百姓之心为心。善者,吾善之;不善者,吾亦善之,德善②。【第四十九章】

经典品读-

治国之道—二十七章

善行无迹

经典品读-

治国之道—二十七章

善行无迹

无为之为

,方是大为

无用之用

,乃是至用

经典品读-

辩证之理—二十二章

曲则直

曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑。是以圣人抱一为天下式。不自见,故明;不自是,故彰﹔不自伐,故有功﹔不自矜,故长。

委屈反而能保全,弯曲反而能伸直,低洼反而能充盈,破旧反而能更新,少取反而能多得,贪多反而会惑乱。因此,圣人坚守“道”,把它作为观察世界的范式。不自我炫耀,反能显明;不自以为是,反能能够是非彰明;不夸耀自己,反能取得功劳;不自我骄傲,所以才会长久。

经典品读-

辩证之理—二十二章

曲则直

夫唯不争,故天下莫能与之争。古之所谓

‘曲

则

全’者,岂虚言哉。诚全而归之。

正因为不与人相争,所以普天下没有人能与他相争的。古时候所说的“委曲反而会保全”的话,又哪里会是空话呢?它确确实实是能够做到的。

问题一:联系整个文段思考“

曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑。”蕴含着怎样的道理?

问题二:基于此道,圣人是怎样做的呢?从文中找一找。

经典品读-

辩证之理—二十二章

曲则直

1、修身的准则:处下不争,低调谦和,返璞归真。

2、事物的规律:矛盾互相转化。

不自见,不自是,不自伐,不自矜,不争。

有无相生,难易相成,高下相倾,音声相和,前后相随。”【第二章】

天下皆知美之为美,斯恶(è)已;皆知善之为善,斯不善已。【第二章】

知其雄,守其雌;

知其白,守其黑。【第二十八章】

反者道之动,弱者道之用。天下万物生于有,有生于无。【第四十章】

经典品读-

辩证之理—二十二章

曲则直

问题一:学习了《老子》八章,用几个词概括一下老子主要的哲学思想。

问题二:《老子》和《论语》比较一下,你觉得《老子》

在手

法,风格,思想上有哪些突出的特点?

学而后思-

品悟质疑

柔弱,不争,无为,顺其自然,虚静

例如:灵动,神秘,玄妙,辩证,智慧、朴素、亲切。

善用比喻,擅用对比,善于反向思维。

1、你怎么看待老子的“柔弱,不争”?

2、注释解释为“委屈就能保全”,委屈一定能保全吗?

3、纯任自然,是否能达到预期效果?

学而后思-品悟质疑

问题三:同学们学完了《老子》八章,有什么疑问吗?

哲学意义:

老子哲学虽然不是完美的,但是当一般哲学关注外部世界,把人放在社会伦理框架中规范人的时候,而老子的“道”发出了人的内在生命的呼声,他企图突破个我的局限,将个我从现实世界的拘泥中超拔出来,将人的精神生命不断地向上推展,以与宇宙精神相契合,来把握人的存在,提升人的存在,这是非常宝贵的。

学而后思-

品悟质疑

1、老子偏重于哲学问题,特别是人与自然关系的思考,侧重讲“天道”;

孔子侧重对社会伦理问题,特别是人与人关系问题的思考,侧重讲“人道”。

3、老子关注的是问题产生的根源;孔子关注的是问题的现象本身。

4、儒家关注社会,关注人生;道家关爱生命,关爱心灵。

学而后思-儒道互补

共同理想:疗救社会,使之恢复正常的秩序。

儒家加法:

道家减法:

学而后思-儒道互补

要求人们加强自身修养,从而治国,平天下,强调一种积极进取的历史使命感和社会责任感。

要求人们丢弃扰乱自然天性的东西,那么社会就没有纷争,天下就太平了,强调一种宁静和谐与超越世俗的观念。

在以后的人生之路上,努力做勇于担当的堂堂君子,同时也做一个内心超然的悠悠圣人。

学而后思-教师寄语

参考资料:

陈鼓应《老子今注今译》

冯友兰《中国哲学简史》

胡适《哲学的盛宴》

老子名言

道生一,一生二,二生三,三生万物。【第四十二章】

人法地,地法天,天法道,道法自然。【第二十五章】

祸兮福所倚,福兮祸所伏。【第五十八章】

千里之行,始于足下。【第六十四章】

天网恢恢,疏而不失。

【第七十三章】

民不畏死,奈何以死惧之?

【第七十四章】

老子其人

老子,姓李名耳,字伯阳(亦说谥号伯阳)。春秋末期人,出生于陈国苦(hù)县(后为楚国所灭),曾担任“周守藏室之史”。中国古代思想家、哲学家、文学家,道家学派创始人和主要代表人物。

老子其书

著作概况

《老子》,又称《道德经》、《道德真经》、《五千言》、《老子五千文》,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,是道家哲学思想的重要来源。《老子》分上下两篇,共为81章。原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章。后改为《道经》37章在前,《德经》44章在后。

老子其书

著作渊源

春秋末期统一的周王室衰落,诸侯王纷纷独立,战争频繁,经济制度和政治制度发生了巨大的变化。

《易经》及楚地的隐士文化。

老子曾担任“周守藏室之史”。

“道家,盖出于史官。历记成败、存亡、祸福、古今之道,

然后知清虚以自守,卑弱以自持。”班固《汉书》

老子其书

著作思想

思想的核心是“道”。“道”,突出的是“自然”,即把“自然”看成是万事万物的最高法则。

1、朴素辩证法思想。

哲学精髓,认为“有无相生,难易相成,高下相倾,音声相和,前后相随”。

2、政治主张“自然无为”。不妄为,让事物顺着自然之性萌生、发展,从而达到“无为而治”的效果。

3、修身主张“谦虚、“不争”、“柔弱”、“知足”等,认为“柔弱胜刚强”。

老子其书

著作影响

1、开创了中国哲学史上的道家学派。

2、对道教形成产生巨大影响。

3、对中国古代知识分子人格塑造产生巨大影响。

《十五章》?校正:1、夫不唯不可识,去掉“不”。2、孰能安以静之徐生,“静”改为“动”。

《三十三章》校正:1、标点:自胜者强。知足者富。强行者有志。不失其所者久。死而不亡者寿。

《八十一章》纠正:1、既以为人已愈有。书上

“已经”的“已“,改正自己的”己“。

经典品读-文本校正

修身之法

第八章

上善若水

第十二章

五色目盲

第十五章

善为道者

三十三章

知人者知

八十一章

信言不美

治国之道

二十七章

善行无迹

辩证之理

二十二章

曲则直

二十四章

企者不立

经典品读-文本梳理

经典品读-

修身之法—第八章

上善若水

上

善

若

水。水

善

利

万

物

而

不

争,处

众

人

之

所

恶,

故

几

于

道。居

善

地,心

善

渊,与

善

仁,言

善

信,政

善

治

,事

善

能,动

善

时。夫

唯

不

争,故

无

尤。

译文:最高的善如同水一样。水滋养万物而不与之争,汇聚在人们厌恶的低洼之地,因此,像水这样的善最接近“道”。学习水的品德,居处善于选择地方,心胸善于保持沉静而又深不可测,待人善于真诚、友爱和无私。说话善于遵守信用,为政善于精简治理,处事善于发挥特长,行动善于把握时机。正是因为有不争的美德,所以没有任何过失。

经典品读-

修身之法—第八章

上善若水

问题一:“上善若水”,具体体现在哪些地方?

利万物不争:

居善地:

心善渊:

与善仁:

言善信:

政善治:

事善能:

动善时:

它随物赋形,一切顺应而已

水顺应自己本性,把自己放在了最低的位置,不为众人的好恶而改变;

水之下为宁静之深渊,不动不燥;

水顺性自然,无为清净;

水清澈透明,真实可信;

水不执于一,随物赋形,随能举事,尽人之用;

水冬凝为冰,春融为水,行止合于时,顺应自然。

水利万物,既不偏私,亦无邀誉之心;

经典品读-

修身之法—第八章

上善若水

问题一:“上善若水”,具体体现在哪些地方?

水的德行就是最接近于“道”的,“道”无处不在,因此,水无所不利。它避高趋下,因此不会受到任何阻碍。它可以流淌到任何地方,滋养万物,洗涤污淖。它处于深潭之中,表面清澈而平静,但却深不可测。它源源不断的流淌,去造福于万物却不求回报。这样的德行,

乃至仁至善……

问题二:在本章中,老子强调的是水的哪种品质?

经典品读-

修身之法—第八章

上善若水

夫

唯

不

争,故

无

尤。

经典品读-

修身之法—第八章

上善若水

大邦者下流。【第六十一章】

“生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德。”【第十章】

故江海所以能为百谷王者,以其善下之,则能为百谷王。【第六十六章】

天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜。【第七十八章】

天下之至柔,驰骋天下之至坚。【第四十三章】

经典品读-

修身之法—第十二章

五色目盲

五色令人目盲;五音令人耳聋;五味令人口爽;驰骋畋猎,令人心发狂;难得之货,令人行妨;是以圣人为腹不为目,故去彼取此。

缤纷的颜色,会使人眼花缭乱;混杂的音调,会使人听觉失灵;各种各样的佳肴,会使人舌不知味;纵情狩猎,会使人心情放荡纵情;稀缺的物品,会使人行为不轨。

因此,圣人只追求能吃饱肚子而不去追逐声色之娱。所以,要摒弃物欲的诱惑而去保持安定知足的生活。

经典品读-

修身之法—第十二章

五色目盲

1、生活中有没有什么东西令你“心发狂”的呢?

五色令人目盲;五音令人耳聋;五味令人口爽;驰骋畋猎,令人心发狂;难得之货,令人行妨;是以圣人为腹不为目,故去彼取此。

2、老子说这段话的用意是什么?

祸莫大于不知足,咎莫大于欲得。【四十六章】

知足不辱,知止不殆。【四十四章】

苏格拉底:“世界上竟然有那么多我不需要的东西。”

3、你从中得到哪些启示呢?

经典品读-

修身之法—第十二章

五色目盲

经典品读-

修身之法—第十五章

善为道者

古之善为道者,微妙玄通,深不可识。夫唯不可识,故强为之容:

豫兮若冬涉川;犹兮若畏四邻;俨兮其若客。

古时候那些善于行道的人,微妙通达,深刻玄远,不是一般人可以理解的。正因为深不可测,所以只能勉强地描述或者形容一下:

他很小心谨慎,就好像是在冬天时候渡河一样;他处处警觉戒备,就好像是在提防着邻国的进攻一样;他端庄严肃,就好像是在别人家里做客一样。

经典品读-

修身之法—第十五章

善为道者

涣兮其若凌释;敦兮其若朴;旷兮其若谷;

混兮其若浊。孰能浊以静之徐清?孰能安以动之徐生?

保此道者,不欲盈。夫唯不盈,故能蔽而新成。

他行动洒脱,就好像冰块缓缓消融;他敦厚朴实,就好像是未加工的原料;他旷远豁达,就好像山谷一样的深幽;他浑厚宽容,好像不清的浊水;谁能在浑浊中安静下来,使内心慢慢澄清,归于平静?谁能在安静祥和中变动起来,使生机慢慢凸显?保持这个“道”的人,能够谦虚不自满。正因为他不自满,所以能够在陈旧中有所创新。

经典品读-

修身之法—第十五章

善为道者

问题一:同学们读完这段文字有什么疑惑吗?

师疑:

1、为什么“古之善为道者,微妙玄通,深不可识“?

2、“豫兮若冬涉川;犹兮若畏四邻”怎么是有道的体现?

3、“涣兮其若凌释”怎么见其洒脱?

4、“孰能浊以静之徐清?孰能安以动之徐生?”怎么理解?

经典品读-

修身之法—第十五章

善为道者

问题二:作者描述的“古之善为道者”有怎样的容态和心境?

做事谨慎警惕、举止庄重、形象洒脱、性格淳朴、心胸豁达、为人敦厚。他们宁静敦朴,谨严审慎,从不自满高傲。

经典品读-

修身之法—第十五章

善为道者

问题三:这个人怎么就是有“道”之人呢?

静密幽沉、让人难以测识,

清静无为,又极富创造性。

虚静、质朴

曾子有疾,召门弟子曰:“启予足!启予手!云:‘战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。’而今而后,吾知免夫,小子

!“

——选自《论语·第八章·泰伯篇》

回顾探究:

经典品读-

修身之法—二十四章

企者不立

企者不立,跨者不行;自见者不明;自是者不彰;自伐者无功;自矜者不长。其在道也,曰余食赘形。物或恶之,故有道者不处。

踮起脚尖想要站得高,反倒是站立不住;迈起大步想要前进得更快,反倒是不能远行。自我表现的人,反而才能得不到彰明;自以为是的人反而智慧得不到凸显;自我夸耀的人反而不得见功;自高自大的人不能长久。

从道的角度上看,以上这些急躁炫耀的行为,就像是剩饭与赘肉一样。因为它们是令人厌恶的东西,所以有道的人绝对不会有这样的行为。

经典品读-

修身之法—二十四章

企者不立

问题一:前两句用了什么论证方法?

问题二:”企“、”跨“比喻哪些做法?联系文段,这段话阐述了什么思想?

做人不要急躁炫耀,为政不要冒进。

经典品读-

修身之法—三十三章

知人者知

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富。强行者有志。不失其所者久。死而不亡者寿。

能了解、认识别人叫做智慧,能认识、了解自己才算聪明。

能战胜别人是有力的,能克制自己的弱点才算刚强。

知道满足的人才是富有人。坚持不懈、持之以恒的就是有志。不离失本分的人就能长久不衰。身死而精神不亡的人,才是真正的长寿。

经典品读-

修身之法—三十三章

知人者智

问题一:同学们读完本章有什么疑问吗?

质疑:

1、“不失其所”什么是人的

本分?

2、什么是“死而不亡”?

经典品读-

修身之法—三十三章

知人者智

问题二:一个人“自知”,应该认识了解自己

什么?

问题三:我们可以在哪些方面“自胜”?

经典品读-

修身之法—八十一章

信言不美

真实的话不美,美的话不真实。

善良的人不会花言巧语,花言巧语的人的人不善良。

真正有学识的人知识未必广博,知识广博的人未必有真知。圣人的心不会想着去占有别人的东西,已经把自己的一切用来帮助别人,自己反而更充实。他(已经)尽力给予别人,自己却更丰富。

自然的法则,是利物而不害物;圣人的法则,是帮助而不争夺。

信言不美,美言不信。

善者不辩,辩者不善。

知者不博,博者不知。圣人不积,既以为人己愈有,既以与人己愈多。

天之道,利而不害;圣人之道,为而不争。

经典品读-

修身之法—八十一章

信言不美

问题一:同学们有什么疑问吗?

问题二:有人说,最后一章的格言可作为人类行为的最高准则,你从中读出了怎样的人生启示?

信实,讷言,专精,为而不争。

经典品读-

修身之法—八十一章

信言不美

巧言令色,鲜矣仁。《论语》

生而不有,为而不恃,长而不宰,是之谓玄德。”【五十一章】

我

有

三

宝

,

持而保之一曰慈

,二曰俭

,三曰不敢为天下先

。

经典品读-

治国之道—二十七章

善行无迹

善行,无辙迹;善言,无瑕谪;善数,不用筹策;善闭,无关楗而不可开;善结,无绳约而不可解。

善于行车的人,不留下车痕;善于说话的人,不会留下瑕疵让别人追究;善于计数的人,用不着筹码;善于关闭的人,不用门栓别人也打不开;善于捆绑的人,不使用绳索别人也没有办法解开。

因此,圣人善于救助别人,所以没有被遗弃的人;经常善于利用所有的物体,所以不会有被废弃的物品。这就叫做内心之中藏着聪明与智慧。所以,善人是恶人的老师,而恶人是善人借鉴的对象。对自己的老师不尊重的人,不爱惜他人的借鉴,虽然自以为聪明,其实是不明事理的糊涂人。这就是精要微妙的道理所在。

经典品读-

治国之道—二十七章

善行无迹

是以圣人常善救人,故无弃人;常善救物,故无弃物。是谓袭明。故善人者,不善人之师;不善人者,善人之资。不贵其师,不爱其资,虽智大迷,是谓要妙。

经典品读-

治国之道—二十七章

善行无迹

善行,无辙迹;善言,无瑕谪;善数,不用筹策;善闭,无关楗而不可开;善结,无绳约而不可解。

问题一:这里用生活中的事来设喻谈了什么道理?

无为之为

“道常无为而无不为。”【第三十七章】

“治大国若烹小鲜。”【第六十章】

天地不仁,以万物为刍狗。圣人不仁,以百姓为刍狗

。【第五章】

“太上,不知有知;次之,亲而誉之;再次,畏之;其次,侮之。”【第十七章】

既然已,勿动勿虑,去不复顾。其莳也若子,其置也若弃,则其天者全而其性得矣。《种树郭橐驼》

经典品读-

治国之道—二十七章

善行无迹

经典品读-

治国之道—二十七章

善行无迹

问题二:圣人是如何对待人和物的?谈什么道理?

尊重,爱惜,各尽其用。

无用之用

三十辐共一毂(gǔ),当其无,有车之用。埏埴(shān

zhí)以为器,当其无,有器之用。

【第十一章】

圣人常无心①,以百姓之心为心。善者,吾善之;不善者,吾亦善之,德善②。【第四十九章】

经典品读-

治国之道—二十七章

善行无迹

经典品读-

治国之道—二十七章

善行无迹

无为之为

,方是大为

无用之用

,乃是至用

经典品读-

辩证之理—二十二章

曲则直

曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑。是以圣人抱一为天下式。不自见,故明;不自是,故彰﹔不自伐,故有功﹔不自矜,故长。

委屈反而能保全,弯曲反而能伸直,低洼反而能充盈,破旧反而能更新,少取反而能多得,贪多反而会惑乱。因此,圣人坚守“道”,把它作为观察世界的范式。不自我炫耀,反能显明;不自以为是,反能能够是非彰明;不夸耀自己,反能取得功劳;不自我骄傲,所以才会长久。

经典品读-

辩证之理—二十二章

曲则直

夫唯不争,故天下莫能与之争。古之所谓

‘曲

则

全’者,岂虚言哉。诚全而归之。

正因为不与人相争,所以普天下没有人能与他相争的。古时候所说的“委曲反而会保全”的话,又哪里会是空话呢?它确确实实是能够做到的。

问题一:联系整个文段思考“

曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑。”蕴含着怎样的道理?

问题二:基于此道,圣人是怎样做的呢?从文中找一找。

经典品读-

辩证之理—二十二章

曲则直

1、修身的准则:处下不争,低调谦和,返璞归真。

2、事物的规律:矛盾互相转化。

不自见,不自是,不自伐,不自矜,不争。

有无相生,难易相成,高下相倾,音声相和,前后相随。”【第二章】

天下皆知美之为美,斯恶(è)已;皆知善之为善,斯不善已。【第二章】

知其雄,守其雌;

知其白,守其黑。【第二十八章】

反者道之动,弱者道之用。天下万物生于有,有生于无。【第四十章】

经典品读-

辩证之理—二十二章

曲则直

问题一:学习了《老子》八章,用几个词概括一下老子主要的哲学思想。

问题二:《老子》和《论语》比较一下,你觉得《老子》

在手

法,风格,思想上有哪些突出的特点?

学而后思-

品悟质疑

柔弱,不争,无为,顺其自然,虚静

例如:灵动,神秘,玄妙,辩证,智慧、朴素、亲切。

善用比喻,擅用对比,善于反向思维。

1、你怎么看待老子的“柔弱,不争”?

2、注释解释为“委屈就能保全”,委屈一定能保全吗?

3、纯任自然,是否能达到预期效果?

学而后思-品悟质疑

问题三:同学们学完了《老子》八章,有什么疑问吗?

哲学意义:

老子哲学虽然不是完美的,但是当一般哲学关注外部世界,把人放在社会伦理框架中规范人的时候,而老子的“道”发出了人的内在生命的呼声,他企图突破个我的局限,将个我从现实世界的拘泥中超拔出来,将人的精神生命不断地向上推展,以与宇宙精神相契合,来把握人的存在,提升人的存在,这是非常宝贵的。

学而后思-

品悟质疑

1、老子偏重于哲学问题,特别是人与自然关系的思考,侧重讲“天道”;

孔子侧重对社会伦理问题,特别是人与人关系问题的思考,侧重讲“人道”。

3、老子关注的是问题产生的根源;孔子关注的是问题的现象本身。

4、儒家关注社会,关注人生;道家关爱生命,关爱心灵。

学而后思-儒道互补

共同理想:疗救社会,使之恢复正常的秩序。

儒家加法:

道家减法:

学而后思-儒道互补

要求人们加强自身修养,从而治国,平天下,强调一种积极进取的历史使命感和社会责任感。

要求人们丢弃扰乱自然天性的东西,那么社会就没有纷争,天下就太平了,强调一种宁静和谐与超越世俗的观念。

在以后的人生之路上,努力做勇于担当的堂堂君子,同时也做一个内心超然的悠悠圣人。

学而后思-教师寄语

参考资料:

陈鼓应《老子今注今译》

冯友兰《中国哲学简史》

胡适《哲学的盛宴》

同课章节目录