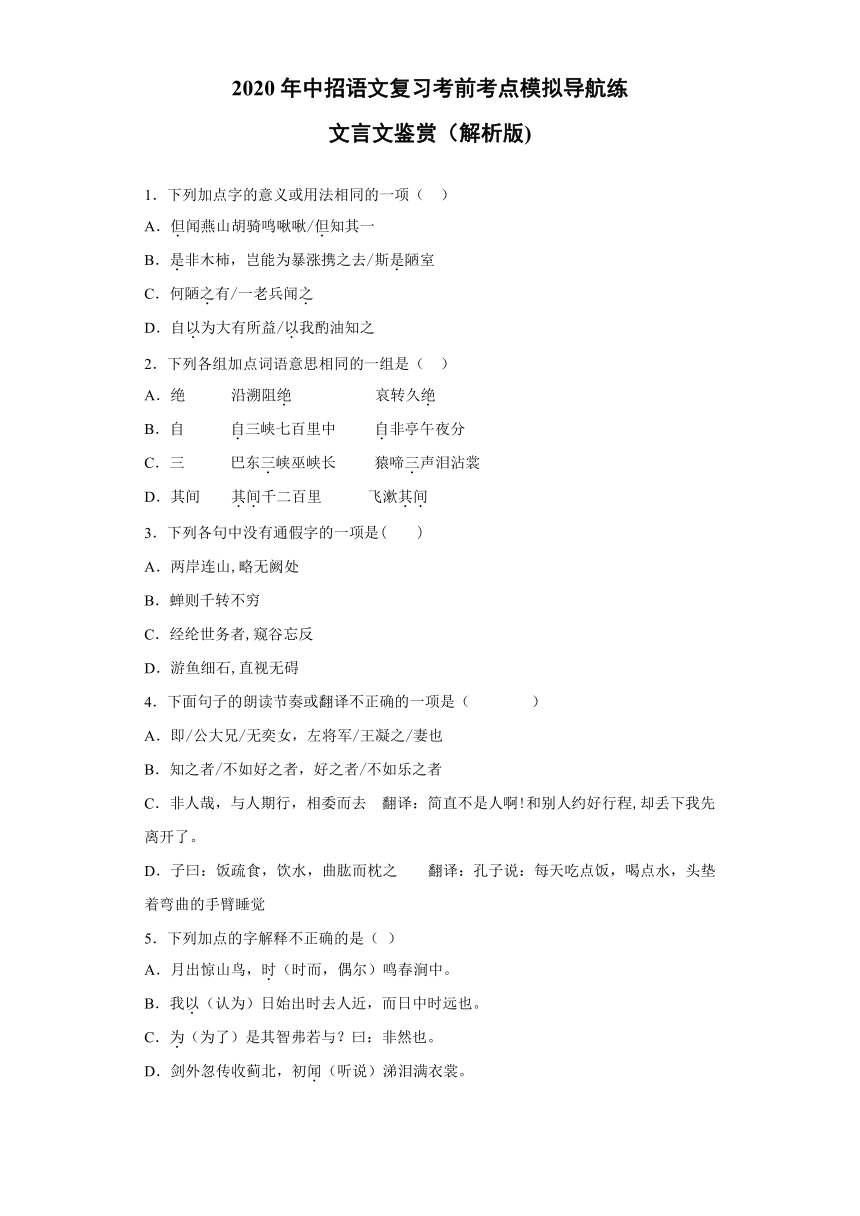

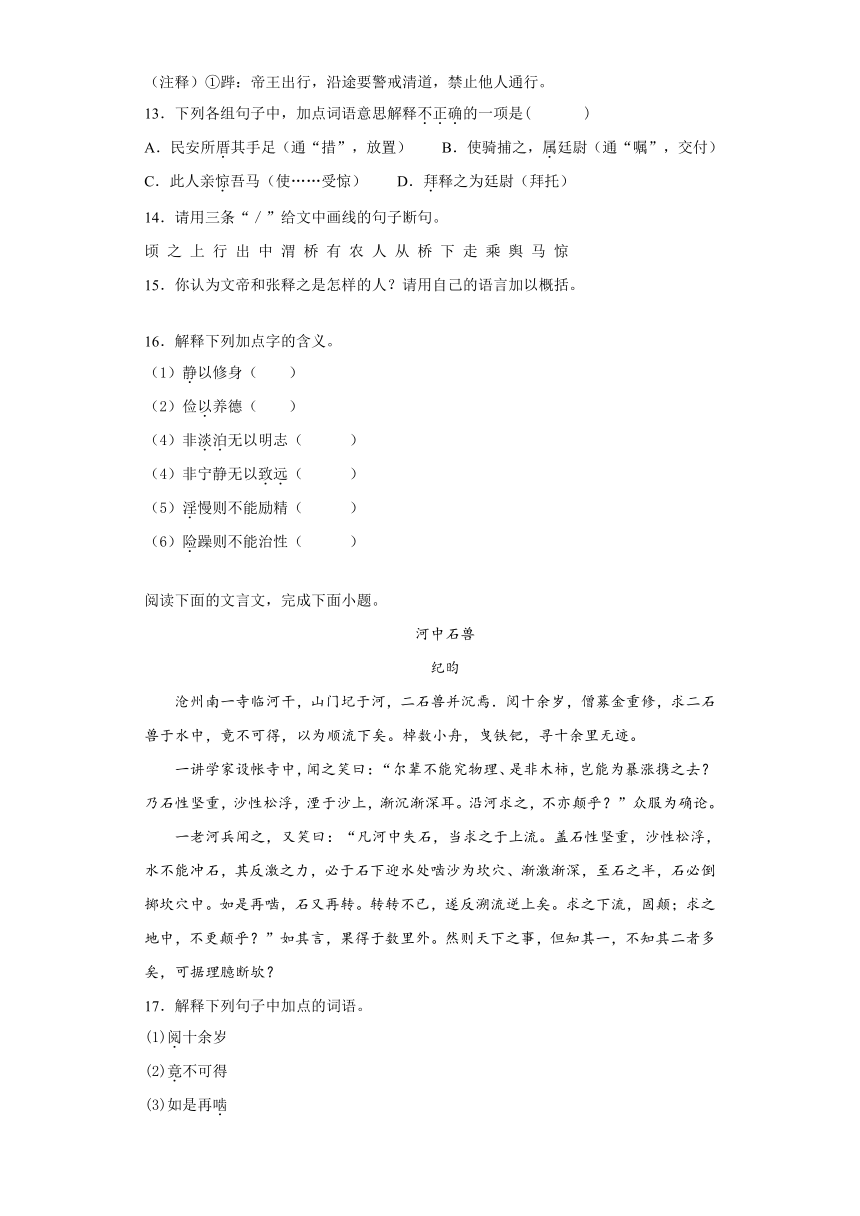

2020年中招语文复习考前考点模拟导航练:文言文鉴赏(解析版)

文档属性

| 名称 | 2020年中招语文复习考前考点模拟导航练:文言文鉴赏(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 17.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-06-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2020年中招语文复习考前考点模拟导航练

文言文鉴赏(解析版)

1.下列加点字的意义或用法相同的一项(

)

A.但闻燕山胡骑鸣啾啾/但知其一

B.是非木柿,岂能为暴涨携之去/斯是陋室

C.何陋之有/一老兵闻之

D.自以为大有所益/以我酌油知之

2.下列各组加点词语意思相同的一组是(

)

A.绝

沿溯阻绝

哀转久绝

B.自

自三峡七百里中

自非亭午夜分

C.三

巴东三峡巫峡长

猿啼三声泪沾裳

D.其间

其间千二百里

飞漱其间

3.下列各句中没有通假字的一项是( )

A.两岸连山,略无阙处

B.蝉则千转不穷

C.经纶世务者,窥谷忘反

D.游鱼细石,直视无碍

4.下面句子的朗读节奏或翻译不正确的一项是(

)

A.即/公大兄/无奕女,左将军/王凝之/妻也

B.知之者/不如好之者,好之者/不如乐之者

C.非人哉,与人期行,相委而去

翻译:简直不是人啊!和别人约好行程,却丢下我先离开了。

D.子曰:饭疏食,饮水,曲肱而枕之

翻译:孔子说:每天吃点饭,喝点水,头垫着弯曲的手臂睡觉

5.下列加点的字解释不正确的是(

)

A.月出惊山鸟,时(时而,偶尔)鸣春涧中。

B.我以(认为)日始出时去人近,而日中时远也。

C.为(为了)是其智弗若与?曰:非然也。

D.剑外忽传收蓟北,初闻(听说)涕泪满衣裳。

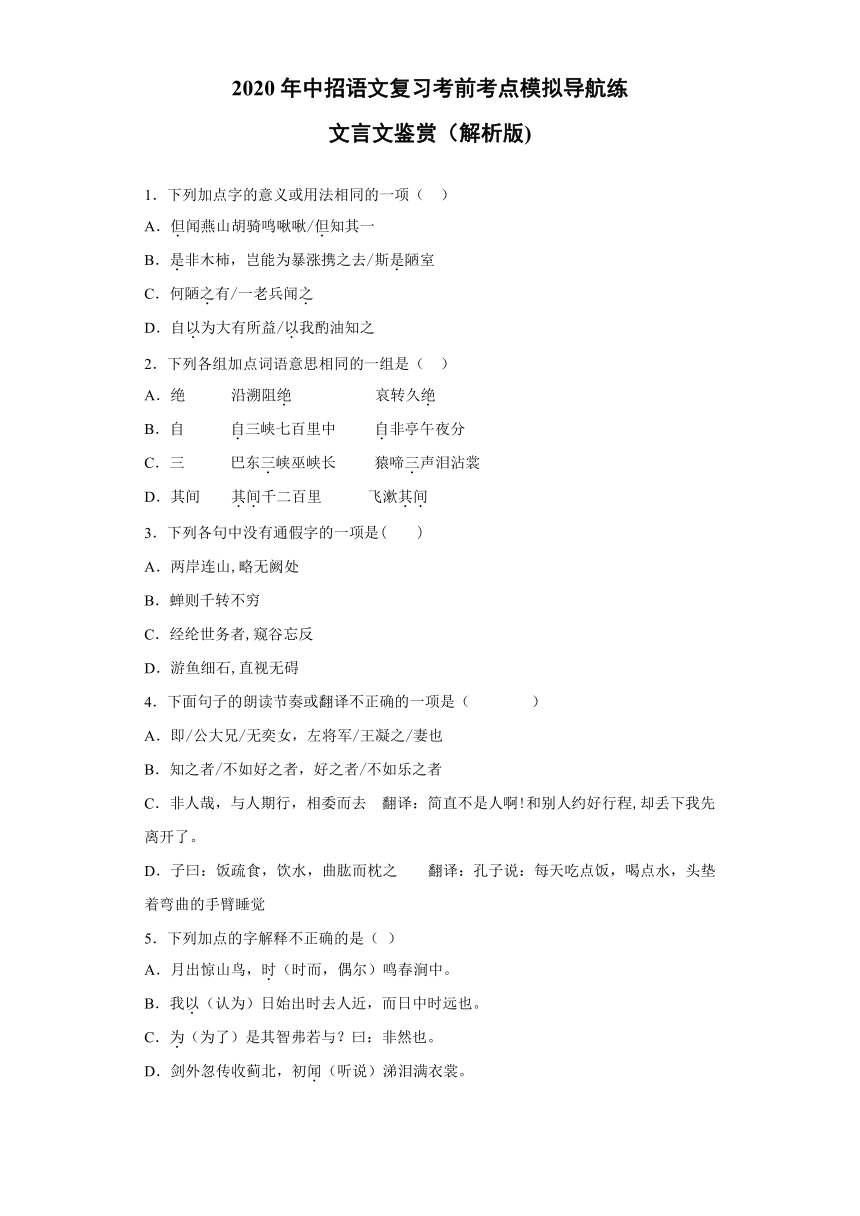

(二)阅读下面的文言文,回答问题。

(甲)初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

《孙权劝学》

(乙)一年来归,妻跪问其故,羊子曰:

“久行怀思,无它异也”。妻乃引刀趋①机而言曰:“此织生自蚕茧成于机杼。一丝而累,以至于寸,累寸不已,遂成丈匹。今若断斯织也,则捐②失成功,稽废时日。夫子积学,当日知其所亡③,以就懿④德。若中道而归,何异断斯织乎?”羊子感其言,复还终业,遂七年不返。

(节选自《后汉书?烈女传》)

(注)①趋,快步走向

②捐,抛弃

③亡,通“无”,没有④懿,美好

6.⑴解释下列句中加点词的意思。

①跪问其故(

)

②遂成丈匹(

)

③若中道而归(

)

④何异断斯织乎(

)

⑵与“一丝而累”中“而”的用法相同的一项是

(

)

A.结友而别

B.而钱不湿

C.笑而遣之

D.博学而笃志

7.用“/

”标出下面句子的两处朗读停顿。

此

织

生

自

蚕

茧

成

于

机

杼

8.把下列的句子翻译成现代汉语。

⑴蒙辞以军中多务。

⑵夫子积学,当日知其所亡,以就懿德。

9.下列说法不正确的一项是(

)

A.甲文段孙权要求吕蒙不仅要涉猎广泛,而且要钻研经书。

B.乙文段中羊子被妻子的话感动,又回去修完了他的学业。

C.甲乙两文段中,孙权、羊子之妻都劝学有法,并达到了劝学的目的。

D.甲文段孙权指出“学”的必要性;乙文段羊子之妻指出“学”要不断积累,持之以恒。

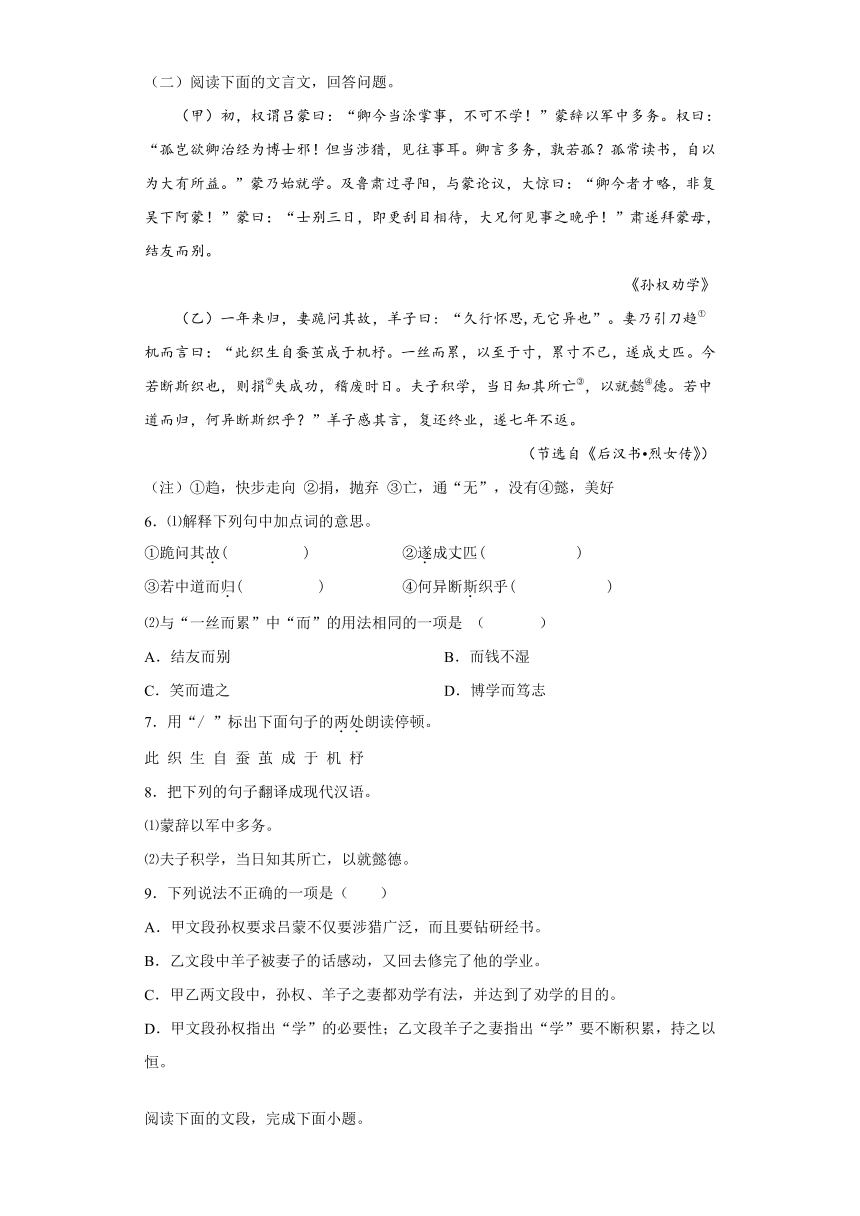

阅读下面的文段,完成下面小题。

【甲】谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:"白雪纷纷何所似?"兄子胡儿曰:"撒盐空中差可拟。"兄女曰:"未若柳絮因风起。"公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

【乙】陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。

元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

10.下列句中加点词的解释,不正确的一项是(

)

A.俄而雪骤

骤,急

相委而去

去,离开

B.陈太丘与友期行

期,约定

元方入门不顾

顾,顾虑

C.下车引之

引,拉,牵拉

尊君在不

不,同“否”

D.未若柳絮因风起

因,趁、乘

去后乃至

乃,才

11.下列句子“而”的意义或用法与例句相同的一项是(

)

例句:人不知而不愠,不亦君子乎?

A.与人期行,相委而去

B.温故而知新

C.为人谋而不忠乎

D.博学而笃志

12.下列对选文理解有误的一项是(

)

A.元方将父亲的友人驳斥得理屈词穷。

B.无奕女咏雪的佳句博得谢太傅的赞赏。

C.兄子说“撒盐空中差可拟”强调的是雪的颜色,兄女说:“未若柳絮因风起”侧重于

雪纷飞的状态。

D.从元方对友人的言行可见,元方是个聪明机智的孩子。他“入门不顾”的行为是因为

文帝拜释之为廷尉。顷之上行出中渭桥有农人从桥下走乘舆马惊。于是使骑捕之,属廷尉。释之治问。农人曰:“县人来,闻跸①,匿桥下。久,以为行过,即出,见车骑,即走耳。”释之奏当:“此人犯跸,当罚金。”上怒曰:“此人亲惊吾马,马赖柔和,令他马,固不败伤我乎?而廷尉乃当之罚金!”释之曰:“法者,天子所与天下公共也。今法如是,更重之,是法不信于民也。民安所厝其手足?唯陛下察之。”上良久曰:“廷尉当是也。”

(节选自《汉书》,略有删改)

(注释)①跸:帝王出行,沿途要警戒清道,禁止他人通行。

13.下列各组句子中,加点词语意思解释不正确的一项是(

)

A.民安所厝其手足(通“措”,放置)

B.使骑捕之,属廷尉(通“嘱”,交付)

C.此人亲惊吾马(使……受惊)

D.拜释之为廷尉(拜托)

14.请用三条“/”给文中画线的句子断句。

顷

之

上

行

出

中

渭

桥

有

农

人

从

桥

下

走

乘

舆

马

惊

15.你认为文帝和张释之是怎样的人?请用自己的语言加以概括。

16.解释下列加点字的含义。

(1)静以修身( )

(2)俭以养德( )

(4)非淡泊无以明志( )

(4)非宁静无以致远( )

(5)淫慢则不能励精( )

(6)险躁则不能治性( )

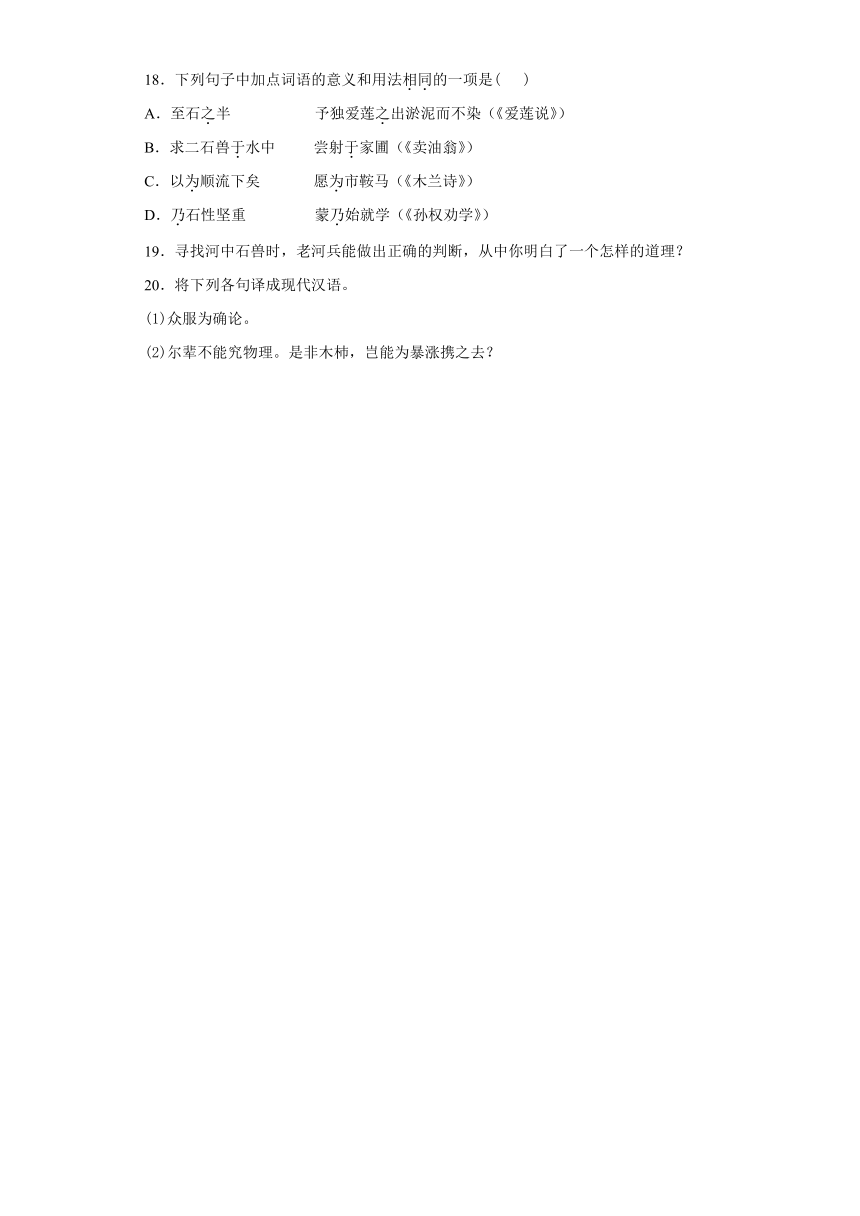

阅读下面的文言文,完成下面小题。

河中石兽

纪昀

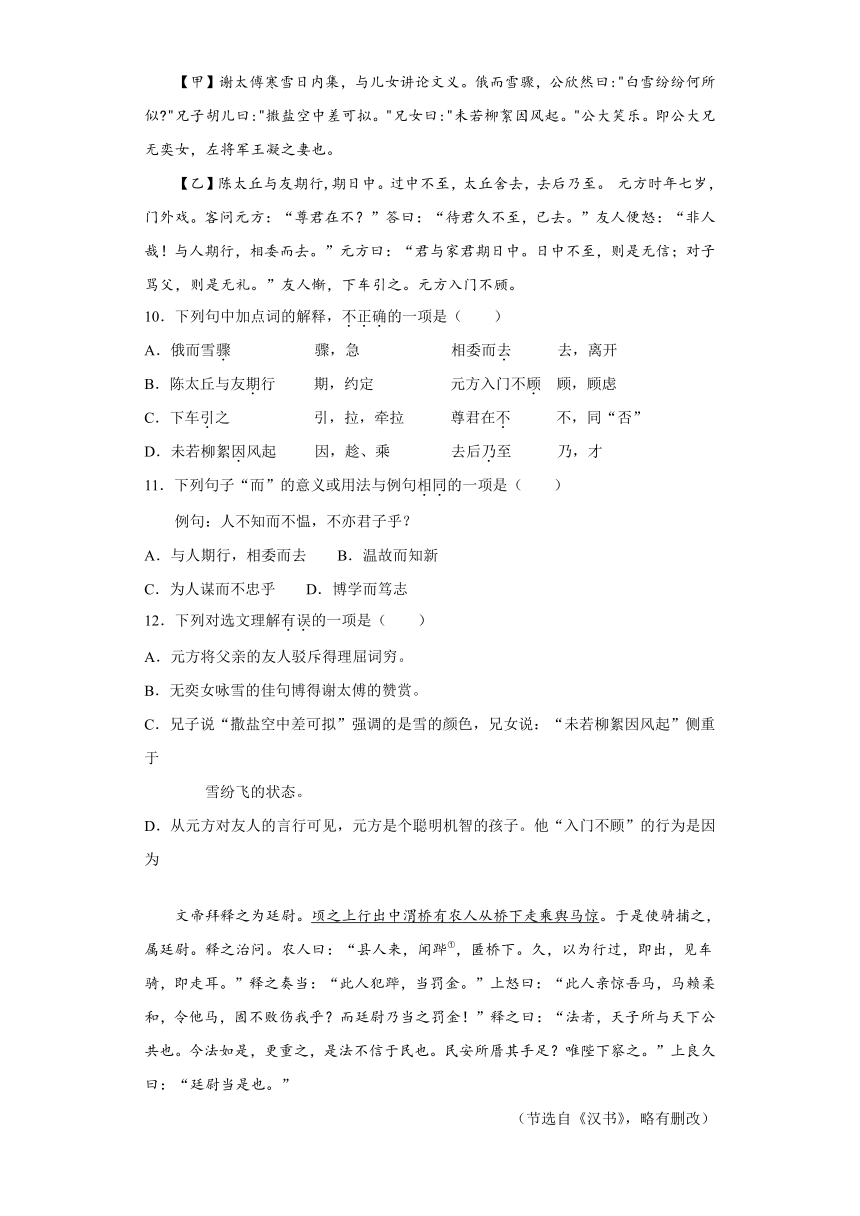

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉.阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理、是非木柿,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴、渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

17.解释下列句子中加点的词语。

(1)阅十余岁

(2)竟不可得

(3)如是再啮

18.下列句子中加点词语的意义和用法相同的一项是(

)

A.至石之半

予独爱莲之出淤泥而不染(《爱莲说》)

B.求二石兽于水中

尝射于家圃(《卖油翁》)

C.以为顺流下矣

愿为市鞍马(《木兰诗》)

D.乃石性坚重

蒙乃始就学(《孙权劝学》)

19.寻找河中石兽时,老河兵能做出正确的判断,从中你明白了一个怎样的道理?

20.将下列各句译成现代汉语。

(1)众服为确论。

(2)尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?

参考答案

1.A

【解析】

A项,都是“只,仅”。B项,代词,这/动词,是。C项,助词,宾语前置的标志/代词,代指前面讲学家所说的话。D项,认为/凭,靠。

2.D

【解析】

这道题目考查的是文言文中重点词语意义和用法的辨析,是初中生学习文言文最基础的一项。要在平时的文言文学习中经常积累、对比,从而掌握词语的意义和用法。A项中“绝”,都是“断”的意思。B项:在/如果;C项:确数/虚数;D项:从白帝城到江陵之间/指山峰间,都指两者之间

3.D

【解析】

本题考查学生对通假字的把握。D项中没有通假字。其余三项,A项,“阙”同“缺”,空隙、缺口;B项,“转”同“啭”,鸟鸣,这里指蝉鸣。C项,“反”同“返”,返回。

4.C

【解析】

C.应该改为:真不是人啊,和别人约定时间一起出行,却丢下别人自己先离开了。

5.C

【解析】

“为是其智弗若与?曰:非然也”:因为他的智力比别人差一些吗?回答道:并不是这样。为:因为。故选C。

6.⑴①原因

②终于最终

③回家

④这

⑵C

7.此织/生自蚕茧/成于机杼

8.⑴吕蒙把军中多务作为借口。⑵你积累学问,就应当‘每天都学到自己不懂的东西’,以此成就自己的美德;

9.A

【解析】

6.试题分析:理解常见文言词语在文中的含义。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等;平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境,弄清句子的意思来辨析推断,揣摩其意思。比如本题中的“归”是“回家”;“故”是古今异义词,“原因,缘故”的意思。

7.试题分析:考查文言文语句的句读。解答此类试题,要在整体感知文章内容的基础上,先对句子作简单翻译,初步了解大意,然后根据句子的意思和古文句法进行句读;同时利用虚词来辅助句读。句读时要注意古汉语的语法和句式,句读不能出现“破句”的现象。语句“此织生自蚕茧成于机杼”的意思是:这些丝织品都是从蚕茧中生出,又在织机上织成。依据主谓间停顿和句意,正确的句读是:此织/生自蚕茧/成于机杼。

8.试题分析:本题考查翻译文言语句的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。(1)句中的“辞(推托)、以(用)、多务(事物繁多)”几个词是赋分点;(2)句中的“积学(积累学问)、日(每天)、亡(通‘无’,没有)、以就(用来成就)、懿德(美德)”几个词是赋分点。翻译时要做到“信、达、雅”。

9.试题分析:考查对文章内容的理解。依据“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳”可知,孙权希望吕蒙能粗略地了解历史,并不是“要钻研经书”。故答案为A。

【点睛】

在文言文翻译过程中,必须遵循“字字有着落,直译、意译相结合,以直译为主”的原则。翻译文言语句要抓住句子中的关键词汇,运用“增、删、调、换、留”等译文的基本方法,做到译句文从字顺,符合现代汉语语法规范,句意尽量达到完美。

参考译文:

【甲】最初,孙权对吕蒙说:"你现在手握权柄,不可以不读书。"吕蒙辩护说,不是他不读书,而是军中事情太多,没有时间。孙权说:"我岂是要你研究儒家经典,去当教书匠?只不过希望你大略有个印象,知道历史就够了。如果说没有时间,谁能比我更忙,我还经常读书,我认为有天大的好处。"吕蒙才开始求学。后来,鲁肃路过寻阳,跟吕蒙谈论,不由大吃一惊,说:"你今天的才识智略,已不是当年吴郡时代的吕蒙。"吕蒙说:"士别三日,就要刮目相待,大哥发现得未免太迟!"鲁肃遂拜见吕蒙的娘亲,结交成为好友,然后告辞。

【乙】一年后羊子回到家中,妻子跪起身问他回来的缘故.羊子说:“出行在外久了,心中想念家人,没有别的特殊的事情。”妻子听后,就拿起刀来快步走到织机前说道:“这些丝织品都是从蚕茧中生出,又在织机上织成。

一根丝一根丝地积累起来,才达到一寸长,一寸一寸地积累,才能成丈成匹。现在如果割断这些正在织着的丝织品,那就无法成功(织出布匹),迟延荒废时光。你积累学问,就应当‘每天都学到自己不懂的东西’,以此成就自己的美德;如果中途就回来了,那同切断这丝织品又有什么不同呢?”羊子被他妻子的话感动了,重新回去修完了自己的学业,并且七年没有回来。

10.B

11.C

12.D

【解析】

10.试题分析:B“元方入门不顾

顾,虑顾”错。意思为“回头看”。

11.试题分析:例句和C项中的“而”都是“表转折关系,可译为‘但是’”。A表承接。B表并列。D表并列。

点睛:这是一道文言虚词的辨析题,注意文言虚词的意义和用法,重点记忆虚词的用法和意义,还要重点记忆课本中的经典例句。命题的方式基本是一句课本中,依据文本中的,如果课本的不熟悉根本无法作答。答题时首先明确课本的虚词的含义,然后把课本中的代入到文本中的句子当中,看手法通顺,即所谓的代入法。“而”“则”作为连词使用,可根据上下文推断它的用法。

12.试题分析:元方的“入门不顾”的行为,并不能看出元方聪明机智,从友人惭,可知此时的友人已经不好意思了,下车引之,是想传递友好,而不是对元方不利。

13.

D

14.

顷之/上行出中渭桥/有农人从桥下走/乘舆马惊

15.

文帝善于纳谏,有错能改。张释之刚正不阿,敢于谏言,且秉公执法。

【解析】

13.本题考查对文言实词的理解能力。平时注意多积累归纳,加强对文言文中重点实词、重点虚词、一词多义、古今异义、词类活用、通假字等现象的理解与识记,并学会迁移运用。D.

“拜”,意为“授与官职;任命”。做题时要结合语境,认真分析,确认词义。

14.本题考查文言断句的能力。文言文断句的前提是对文意的领会。首先通读全文,了解文意,依据语境断句。可借助标志性词语断开比较明显的地方,分清谓语动词的界限,注意对称句式,常见虚词的位置及词性,也可借助文段的一些特征巧妙断句,比如借助句式,借助对话词“曰”、“云”等。本句中可借助词义、句子结构来断,“顷之”是时间词,然后抓三个主谓句,上行,有农人走,马惊。依此分析断开即可。

15.本题考查分析人物形象的能力;分析人物形象,可以从以下方面解答:典型事件,人物的正面描写,作者评价和侧面烘托等。本文主要运用了语言描写,“廷尉当是也”,体现了文帝善于纳谏,有错能改;“此人犯跸,当罚金。”

“今法如是,更重之,是法不信于民也”,体现了张释之秉公执法,“民安所厝其手足?唯陛下察之”,表现了张释之刚正不阿,敢于谏言的性格。

参考译文:

汉文帝任命张释之做了廷尉。此后不久,皇帝出巡经过长安城北的中渭桥,有一个人突然从桥下跑了出来,皇帝车驾的马受了惊。于是命令骑士捉住这个人,交给了廷尉张释之。张释之审讯那个人。那人说:“我是长安县的乡下人,听到了清道禁止人通行的命令,就躲在桥下。过了好久,以为皇帝的队伍已经过去了,就从桥下出来,一下子看见了皇帝的车队,马上就跑起来。”然后廷尉向皇帝报告那个人应得的处罚,说他触犯了清道的禁令,应处以罚金。文帝发怒说:“这个人惊了我的马,我的马幸亏驯良温和,假如是别的马,说不定就摔伤了我,可是廷尉才判处他罚金!”张释之说:“法律是天子和天下人应该共同遵守的。现在法律就这样规定,却要再加重处罚,这样法律就不能取信于民。而在那时,皇上您让人立刻杀了他也就罢了。现在既然把这个人交给廷尉,廷尉是天下公正执法的带头人,稍一偏失,而天下执法者都会任意或轻或重,老百姓岂不会手足无措?愿陛下明察。”许久,皇帝才说:“廷尉的判处是正确的。”

16.(1)屏除杂念和干扰,安静专一。(2)连词,表示承接(3)内心恬淡,不热衷名利(4)实现远大目标(5)放纵(6)轻薄无常

【解析】

考查文言实虚词。先要大致了解文章内容,弄清句子的意思,根据句意和对文言常用词的掌握来判断字词义。解释时要注意辨析词义和用法的变化,根据语境判断字词义。此题多古今异义词,如“淫”:放纵。“险”:轻薄无常。所以千万不要以今释古。“淡泊”在现代汉语中也有“内心恬淡,不热衷名利”的意思,而“以”作为虚词的用法,理解好上下文内容是作答的关键。

17.(1)经过,经历(2)终了,最后(3)咬,这里是冲刷的意思

18.B

19.(示例)说明做任何事情不可主观臆断,要综合考虑各种因素,联系实际做出正确判断。

20.(1)大家很信服,认为是正确的言论。

(2)你们这些人不能探求事物的道理,这(石兽)不是木片,怎么能被大水带走呢?

【解析】

【分析】

17.文言词语的考查以实词居多,考查的词语,一般为通假字、多义词、古今异义词、词性活用词等,应以课文下面的注解为主。学习中要注意理解,避免死记硬背,并做到重点突破,对于易错、易混词要加以积累。

句(1)意思:经过了十几年,阅:经过,经历;

句(2)意思:最终没有找到,竟:终了,最后;

句(3)意思:像这样又冲击,啮:咬,这里是冲刷的意思。

18.文言文中有一些词是一词多义,要确定它在句子中的意思,就要根据上下文的内容来考虑。在平时文言文的学习中,要特别重视并掌握这类一词多义的单音节词。

A.之:结构助词,的∕连接主谓,取消句子独立性;

B.于:在∕在;

C.为:认为∕为了;

D.乃:是∕于是,就;

故选B。

19.本题考查学生归纳文言文主旨的能力。解答此题的关键是理解课文内容,在此基础上,抓住关键语句来分析即可。文章的主旨可从“然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤”这句话中概括出来,说明做任何事情都不能主观臆断,要将各种因素考虑全面,然后理论联系实践,做出正确判断。

20.文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,具体到某一句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句,就要按现代语序疏通,如遇省略句,翻译时就要把省略的成分补充完整。重点字意思:

(1)服,信服;为,认为是;确论,正确的言论。

(2)尔辈,你们这些人;究,研究、探求;物理,事物的道理、规律。是非,这不是;岂,怎么;为,被;暴涨:洪水。

点睛:翻译语句时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,思考命题者可能确定的赋分点。具体的方法是:首先找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅;然后按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,做到词达句顺。

选自《阅微草堂笔记》

作者:纪昀

年代:清

参考译文:

沧州的南面,有一座寺庙靠近河岸,寺庙的大门倒塌在了河水里,两个石兽一起沉没了。经历十多年,和尚们募集资金重修寺庙,在河中寻找石兽,最终没找到。和尚们认为石兽顺着水流流到下游了。于是划着几只小船,拉着铁耙,寻找了十多里,没有任何石兽的踪迹。

一位学者在寺庙里讲学,听了这件事嘲笑说:“你们这些人不能推究事物的道理。这不是木片,怎么能被大水带走呢?石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软浮动,石兽埋没于沙上,越沉越深罢了。顺着河流寻找石兽,不是疯了吗?”大家都信服地认为是正确的言论。

一个年老的河兵听说了这个观点,又嘲笑说:“凡是落入河中的石兽,都应当到河的上游寻找。因为石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软浮动,水流不能冲走石头,河水的反冲力,一定在石头下面迎水的地方冲刷沙子,形成坑穴,越冲越深,冲到石头底部的一半时,石头必定倒在坑穴里。像这样又冲击,石头又会再次转动,这样不停地转动,于是石兽反而逆流而上。到河的下游寻找石兽,本来就是疯狂的;在原地深处寻找它们,不是更疯狂吗?”人们按照他的话去寻找,果然在上游的几里外寻到了石兽。既然这样,那么对于天下的事,只知其一,不知其二的人有很多啊,难道可以根据某个道理就主观判断吗?

文言文鉴赏(解析版)

1.下列加点字的意义或用法相同的一项(

)

A.但闻燕山胡骑鸣啾啾/但知其一

B.是非木柿,岂能为暴涨携之去/斯是陋室

C.何陋之有/一老兵闻之

D.自以为大有所益/以我酌油知之

2.下列各组加点词语意思相同的一组是(

)

A.绝

沿溯阻绝

哀转久绝

B.自

自三峡七百里中

自非亭午夜分

C.三

巴东三峡巫峡长

猿啼三声泪沾裳

D.其间

其间千二百里

飞漱其间

3.下列各句中没有通假字的一项是( )

A.两岸连山,略无阙处

B.蝉则千转不穷

C.经纶世务者,窥谷忘反

D.游鱼细石,直视无碍

4.下面句子的朗读节奏或翻译不正确的一项是(

)

A.即/公大兄/无奕女,左将军/王凝之/妻也

B.知之者/不如好之者,好之者/不如乐之者

C.非人哉,与人期行,相委而去

翻译:简直不是人啊!和别人约好行程,却丢下我先离开了。

D.子曰:饭疏食,饮水,曲肱而枕之

翻译:孔子说:每天吃点饭,喝点水,头垫着弯曲的手臂睡觉

5.下列加点的字解释不正确的是(

)

A.月出惊山鸟,时(时而,偶尔)鸣春涧中。

B.我以(认为)日始出时去人近,而日中时远也。

C.为(为了)是其智弗若与?曰:非然也。

D.剑外忽传收蓟北,初闻(听说)涕泪满衣裳。

(二)阅读下面的文言文,回答问题。

(甲)初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

《孙权劝学》

(乙)一年来归,妻跪问其故,羊子曰:

“久行怀思,无它异也”。妻乃引刀趋①机而言曰:“此织生自蚕茧成于机杼。一丝而累,以至于寸,累寸不已,遂成丈匹。今若断斯织也,则捐②失成功,稽废时日。夫子积学,当日知其所亡③,以就懿④德。若中道而归,何异断斯织乎?”羊子感其言,复还终业,遂七年不返。

(节选自《后汉书?烈女传》)

(注)①趋,快步走向

②捐,抛弃

③亡,通“无”,没有④懿,美好

6.⑴解释下列句中加点词的意思。

①跪问其故(

)

②遂成丈匹(

)

③若中道而归(

)

④何异断斯织乎(

)

⑵与“一丝而累”中“而”的用法相同的一项是

(

)

A.结友而别

B.而钱不湿

C.笑而遣之

D.博学而笃志

7.用“/

”标出下面句子的两处朗读停顿。

此

织

生

自

蚕

茧

成

于

机

杼

8.把下列的句子翻译成现代汉语。

⑴蒙辞以军中多务。

⑵夫子积学,当日知其所亡,以就懿德。

9.下列说法不正确的一项是(

)

A.甲文段孙权要求吕蒙不仅要涉猎广泛,而且要钻研经书。

B.乙文段中羊子被妻子的话感动,又回去修完了他的学业。

C.甲乙两文段中,孙权、羊子之妻都劝学有法,并达到了劝学的目的。

D.甲文段孙权指出“学”的必要性;乙文段羊子之妻指出“学”要不断积累,持之以恒。

阅读下面的文段,完成下面小题。

【甲】谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:"白雪纷纷何所似?"兄子胡儿曰:"撒盐空中差可拟。"兄女曰:"未若柳絮因风起。"公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

【乙】陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。

元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

10.下列句中加点词的解释,不正确的一项是(

)

A.俄而雪骤

骤,急

相委而去

去,离开

B.陈太丘与友期行

期,约定

元方入门不顾

顾,顾虑

C.下车引之

引,拉,牵拉

尊君在不

不,同“否”

D.未若柳絮因风起

因,趁、乘

去后乃至

乃,才

11.下列句子“而”的意义或用法与例句相同的一项是(

)

例句:人不知而不愠,不亦君子乎?

A.与人期行,相委而去

B.温故而知新

C.为人谋而不忠乎

D.博学而笃志

12.下列对选文理解有误的一项是(

)

A.元方将父亲的友人驳斥得理屈词穷。

B.无奕女咏雪的佳句博得谢太傅的赞赏。

C.兄子说“撒盐空中差可拟”强调的是雪的颜色,兄女说:“未若柳絮因风起”侧重于

雪纷飞的状态。

D.从元方对友人的言行可见,元方是个聪明机智的孩子。他“入门不顾”的行为是因为

文帝拜释之为廷尉。顷之上行出中渭桥有农人从桥下走乘舆马惊。于是使骑捕之,属廷尉。释之治问。农人曰:“县人来,闻跸①,匿桥下。久,以为行过,即出,见车骑,即走耳。”释之奏当:“此人犯跸,当罚金。”上怒曰:“此人亲惊吾马,马赖柔和,令他马,固不败伤我乎?而廷尉乃当之罚金!”释之曰:“法者,天子所与天下公共也。今法如是,更重之,是法不信于民也。民安所厝其手足?唯陛下察之。”上良久曰:“廷尉当是也。”

(节选自《汉书》,略有删改)

(注释)①跸:帝王出行,沿途要警戒清道,禁止他人通行。

13.下列各组句子中,加点词语意思解释不正确的一项是(

)

A.民安所厝其手足(通“措”,放置)

B.使骑捕之,属廷尉(通“嘱”,交付)

C.此人亲惊吾马(使……受惊)

D.拜释之为廷尉(拜托)

14.请用三条“/”给文中画线的句子断句。

顷

之

上

行

出

中

渭

桥

有

农

人

从

桥

下

走

乘

舆

马

惊

15.你认为文帝和张释之是怎样的人?请用自己的语言加以概括。

16.解释下列加点字的含义。

(1)静以修身( )

(2)俭以养德( )

(4)非淡泊无以明志( )

(4)非宁静无以致远( )

(5)淫慢则不能励精( )

(6)险躁则不能治性( )

阅读下面的文言文,完成下面小题。

河中石兽

纪昀

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉.阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理、是非木柿,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴、渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

17.解释下列句子中加点的词语。

(1)阅十余岁

(2)竟不可得

(3)如是再啮

18.下列句子中加点词语的意义和用法相同的一项是(

)

A.至石之半

予独爱莲之出淤泥而不染(《爱莲说》)

B.求二石兽于水中

尝射于家圃(《卖油翁》)

C.以为顺流下矣

愿为市鞍马(《木兰诗》)

D.乃石性坚重

蒙乃始就学(《孙权劝学》)

19.寻找河中石兽时,老河兵能做出正确的判断,从中你明白了一个怎样的道理?

20.将下列各句译成现代汉语。

(1)众服为确论。

(2)尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?

参考答案

1.A

【解析】

A项,都是“只,仅”。B项,代词,这/动词,是。C项,助词,宾语前置的标志/代词,代指前面讲学家所说的话。D项,认为/凭,靠。

2.D

【解析】

这道题目考查的是文言文中重点词语意义和用法的辨析,是初中生学习文言文最基础的一项。要在平时的文言文学习中经常积累、对比,从而掌握词语的意义和用法。A项中“绝”,都是“断”的意思。B项:在/如果;C项:确数/虚数;D项:从白帝城到江陵之间/指山峰间,都指两者之间

3.D

【解析】

本题考查学生对通假字的把握。D项中没有通假字。其余三项,A项,“阙”同“缺”,空隙、缺口;B项,“转”同“啭”,鸟鸣,这里指蝉鸣。C项,“反”同“返”,返回。

4.C

【解析】

C.应该改为:真不是人啊,和别人约定时间一起出行,却丢下别人自己先离开了。

5.C

【解析】

“为是其智弗若与?曰:非然也”:因为他的智力比别人差一些吗?回答道:并不是这样。为:因为。故选C。

6.⑴①原因

②终于最终

③回家

④这

⑵C

7.此织/生自蚕茧/成于机杼

8.⑴吕蒙把军中多务作为借口。⑵你积累学问,就应当‘每天都学到自己不懂的东西’,以此成就自己的美德;

9.A

【解析】

6.试题分析:理解常见文言词语在文中的含义。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等;平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境,弄清句子的意思来辨析推断,揣摩其意思。比如本题中的“归”是“回家”;“故”是古今异义词,“原因,缘故”的意思。

7.试题分析:考查文言文语句的句读。解答此类试题,要在整体感知文章内容的基础上,先对句子作简单翻译,初步了解大意,然后根据句子的意思和古文句法进行句读;同时利用虚词来辅助句读。句读时要注意古汉语的语法和句式,句读不能出现“破句”的现象。语句“此织生自蚕茧成于机杼”的意思是:这些丝织品都是从蚕茧中生出,又在织机上织成。依据主谓间停顿和句意,正确的句读是:此织/生自蚕茧/成于机杼。

8.试题分析:本题考查翻译文言语句的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。(1)句中的“辞(推托)、以(用)、多务(事物繁多)”几个词是赋分点;(2)句中的“积学(积累学问)、日(每天)、亡(通‘无’,没有)、以就(用来成就)、懿德(美德)”几个词是赋分点。翻译时要做到“信、达、雅”。

9.试题分析:考查对文章内容的理解。依据“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳”可知,孙权希望吕蒙能粗略地了解历史,并不是“要钻研经书”。故答案为A。

【点睛】

在文言文翻译过程中,必须遵循“字字有着落,直译、意译相结合,以直译为主”的原则。翻译文言语句要抓住句子中的关键词汇,运用“增、删、调、换、留”等译文的基本方法,做到译句文从字顺,符合现代汉语语法规范,句意尽量达到完美。

参考译文:

【甲】最初,孙权对吕蒙说:"你现在手握权柄,不可以不读书。"吕蒙辩护说,不是他不读书,而是军中事情太多,没有时间。孙权说:"我岂是要你研究儒家经典,去当教书匠?只不过希望你大略有个印象,知道历史就够了。如果说没有时间,谁能比我更忙,我还经常读书,我认为有天大的好处。"吕蒙才开始求学。后来,鲁肃路过寻阳,跟吕蒙谈论,不由大吃一惊,说:"你今天的才识智略,已不是当年吴郡时代的吕蒙。"吕蒙说:"士别三日,就要刮目相待,大哥发现得未免太迟!"鲁肃遂拜见吕蒙的娘亲,结交成为好友,然后告辞。

【乙】一年后羊子回到家中,妻子跪起身问他回来的缘故.羊子说:“出行在外久了,心中想念家人,没有别的特殊的事情。”妻子听后,就拿起刀来快步走到织机前说道:“这些丝织品都是从蚕茧中生出,又在织机上织成。

一根丝一根丝地积累起来,才达到一寸长,一寸一寸地积累,才能成丈成匹。现在如果割断这些正在织着的丝织品,那就无法成功(织出布匹),迟延荒废时光。你积累学问,就应当‘每天都学到自己不懂的东西’,以此成就自己的美德;如果中途就回来了,那同切断这丝织品又有什么不同呢?”羊子被他妻子的话感动了,重新回去修完了自己的学业,并且七年没有回来。

10.B

11.C

12.D

【解析】

10.试题分析:B“元方入门不顾

顾,虑顾”错。意思为“回头看”。

11.试题分析:例句和C项中的“而”都是“表转折关系,可译为‘但是’”。A表承接。B表并列。D表并列。

点睛:这是一道文言虚词的辨析题,注意文言虚词的意义和用法,重点记忆虚词的用法和意义,还要重点记忆课本中的经典例句。命题的方式基本是一句课本中,依据文本中的,如果课本的不熟悉根本无法作答。答题时首先明确课本的虚词的含义,然后把课本中的代入到文本中的句子当中,看手法通顺,即所谓的代入法。“而”“则”作为连词使用,可根据上下文推断它的用法。

12.试题分析:元方的“入门不顾”的行为,并不能看出元方聪明机智,从友人惭,可知此时的友人已经不好意思了,下车引之,是想传递友好,而不是对元方不利。

13.

D

14.

顷之/上行出中渭桥/有农人从桥下走/乘舆马惊

15.

文帝善于纳谏,有错能改。张释之刚正不阿,敢于谏言,且秉公执法。

【解析】

13.本题考查对文言实词的理解能力。平时注意多积累归纳,加强对文言文中重点实词、重点虚词、一词多义、古今异义、词类活用、通假字等现象的理解与识记,并学会迁移运用。D.

“拜”,意为“授与官职;任命”。做题时要结合语境,认真分析,确认词义。

14.本题考查文言断句的能力。文言文断句的前提是对文意的领会。首先通读全文,了解文意,依据语境断句。可借助标志性词语断开比较明显的地方,分清谓语动词的界限,注意对称句式,常见虚词的位置及词性,也可借助文段的一些特征巧妙断句,比如借助句式,借助对话词“曰”、“云”等。本句中可借助词义、句子结构来断,“顷之”是时间词,然后抓三个主谓句,上行,有农人走,马惊。依此分析断开即可。

15.本题考查分析人物形象的能力;分析人物形象,可以从以下方面解答:典型事件,人物的正面描写,作者评价和侧面烘托等。本文主要运用了语言描写,“廷尉当是也”,体现了文帝善于纳谏,有错能改;“此人犯跸,当罚金。”

“今法如是,更重之,是法不信于民也”,体现了张释之秉公执法,“民安所厝其手足?唯陛下察之”,表现了张释之刚正不阿,敢于谏言的性格。

参考译文:

汉文帝任命张释之做了廷尉。此后不久,皇帝出巡经过长安城北的中渭桥,有一个人突然从桥下跑了出来,皇帝车驾的马受了惊。于是命令骑士捉住这个人,交给了廷尉张释之。张释之审讯那个人。那人说:“我是长安县的乡下人,听到了清道禁止人通行的命令,就躲在桥下。过了好久,以为皇帝的队伍已经过去了,就从桥下出来,一下子看见了皇帝的车队,马上就跑起来。”然后廷尉向皇帝报告那个人应得的处罚,说他触犯了清道的禁令,应处以罚金。文帝发怒说:“这个人惊了我的马,我的马幸亏驯良温和,假如是别的马,说不定就摔伤了我,可是廷尉才判处他罚金!”张释之说:“法律是天子和天下人应该共同遵守的。现在法律就这样规定,却要再加重处罚,这样法律就不能取信于民。而在那时,皇上您让人立刻杀了他也就罢了。现在既然把这个人交给廷尉,廷尉是天下公正执法的带头人,稍一偏失,而天下执法者都会任意或轻或重,老百姓岂不会手足无措?愿陛下明察。”许久,皇帝才说:“廷尉的判处是正确的。”

16.(1)屏除杂念和干扰,安静专一。(2)连词,表示承接(3)内心恬淡,不热衷名利(4)实现远大目标(5)放纵(6)轻薄无常

【解析】

考查文言实虚词。先要大致了解文章内容,弄清句子的意思,根据句意和对文言常用词的掌握来判断字词义。解释时要注意辨析词义和用法的变化,根据语境判断字词义。此题多古今异义词,如“淫”:放纵。“险”:轻薄无常。所以千万不要以今释古。“淡泊”在现代汉语中也有“内心恬淡,不热衷名利”的意思,而“以”作为虚词的用法,理解好上下文内容是作答的关键。

17.(1)经过,经历(2)终了,最后(3)咬,这里是冲刷的意思

18.B

19.(示例)说明做任何事情不可主观臆断,要综合考虑各种因素,联系实际做出正确判断。

20.(1)大家很信服,认为是正确的言论。

(2)你们这些人不能探求事物的道理,这(石兽)不是木片,怎么能被大水带走呢?

【解析】

【分析】

17.文言词语的考查以实词居多,考查的词语,一般为通假字、多义词、古今异义词、词性活用词等,应以课文下面的注解为主。学习中要注意理解,避免死记硬背,并做到重点突破,对于易错、易混词要加以积累。

句(1)意思:经过了十几年,阅:经过,经历;

句(2)意思:最终没有找到,竟:终了,最后;

句(3)意思:像这样又冲击,啮:咬,这里是冲刷的意思。

18.文言文中有一些词是一词多义,要确定它在句子中的意思,就要根据上下文的内容来考虑。在平时文言文的学习中,要特别重视并掌握这类一词多义的单音节词。

A.之:结构助词,的∕连接主谓,取消句子独立性;

B.于:在∕在;

C.为:认为∕为了;

D.乃:是∕于是,就;

故选B。

19.本题考查学生归纳文言文主旨的能力。解答此题的关键是理解课文内容,在此基础上,抓住关键语句来分析即可。文章的主旨可从“然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤”这句话中概括出来,说明做任何事情都不能主观臆断,要将各种因素考虑全面,然后理论联系实践,做出正确判断。

20.文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,具体到某一句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句,就要按现代语序疏通,如遇省略句,翻译时就要把省略的成分补充完整。重点字意思:

(1)服,信服;为,认为是;确论,正确的言论。

(2)尔辈,你们这些人;究,研究、探求;物理,事物的道理、规律。是非,这不是;岂,怎么;为,被;暴涨:洪水。

点睛:翻译语句时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,思考命题者可能确定的赋分点。具体的方法是:首先找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅;然后按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,做到词达句顺。

选自《阅微草堂笔记》

作者:纪昀

年代:清

参考译文:

沧州的南面,有一座寺庙靠近河岸,寺庙的大门倒塌在了河水里,两个石兽一起沉没了。经历十多年,和尚们募集资金重修寺庙,在河中寻找石兽,最终没找到。和尚们认为石兽顺着水流流到下游了。于是划着几只小船,拉着铁耙,寻找了十多里,没有任何石兽的踪迹。

一位学者在寺庙里讲学,听了这件事嘲笑说:“你们这些人不能推究事物的道理。这不是木片,怎么能被大水带走呢?石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软浮动,石兽埋没于沙上,越沉越深罢了。顺着河流寻找石兽,不是疯了吗?”大家都信服地认为是正确的言论。

一个年老的河兵听说了这个观点,又嘲笑说:“凡是落入河中的石兽,都应当到河的上游寻找。因为石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软浮动,水流不能冲走石头,河水的反冲力,一定在石头下面迎水的地方冲刷沙子,形成坑穴,越冲越深,冲到石头底部的一半时,石头必定倒在坑穴里。像这样又冲击,石头又会再次转动,这样不停地转动,于是石兽反而逆流而上。到河的下游寻找石兽,本来就是疯狂的;在原地深处寻找它们,不是更疯狂吗?”人们按照他的话去寻找,果然在上游的几里外寻到了石兽。既然这样,那么对于天下的事,只知其一,不知其二的人有很多啊,难道可以根据某个道理就主观判断吗?