鲁教版化学 7.2碱及其性质 教案

图片预览

文档简介

第七单元第二节《碱及其性质》

【教材分析】:

教材中的内容本节课是鲁教版九年级化学第七单元第二节《碱及其性质》的教学内容,是在学习了常见的酸及其性质之后再来学习的。本节教学内容包含常见的碱的性质和用途,分2个课时授完,第一课时主要介绍氢氧化钠和氢氧化钙的物理性质;第二课时主要探究碱溶液的化学性质,特别探究CO2和NaOH的反应;了解常用碱的用途。

【教学目标】

知识与技能

1、掌握氢氧化钠和氢氧化钙的化学性质;

2、能从微观的角度理解碱这类物质具有通性的原因;

3、懂探究CO2和NaOH的反应。

过程与方法

?通过一些实验探究活动,进一步认识与体验科学探究的过程;学会用碱的有关性质解释有关生活现象。

情感态度与价值观

(1)通过实验设计及实验分析,培养学生的创新能力。

(2)通过学生观察或亲身参与科学探究活动,激发学习化学的兴趣。

【教学重点】碱的化学性质,并能写出其反应的化学方程式。

【教学难点】探究CO2和NaOH的反应。

【教学方法】

多媒体教学法、实验探究法

【教具准备】多媒体课件、氢氧化钠溶液、氢氧化钙溶液、紫色石蕊溶液、无色酚酞溶液、生锈铁钉、

氯化铜溶液、碳酸钠溶液、集满CO2的矿泉水瓶等。

【教学过程】

一、新课导入

复习酸的化学性质(酸的通性),从中引入课题,并展示本节的学习目标。

二、新课教学

(一)

碱的化学性质

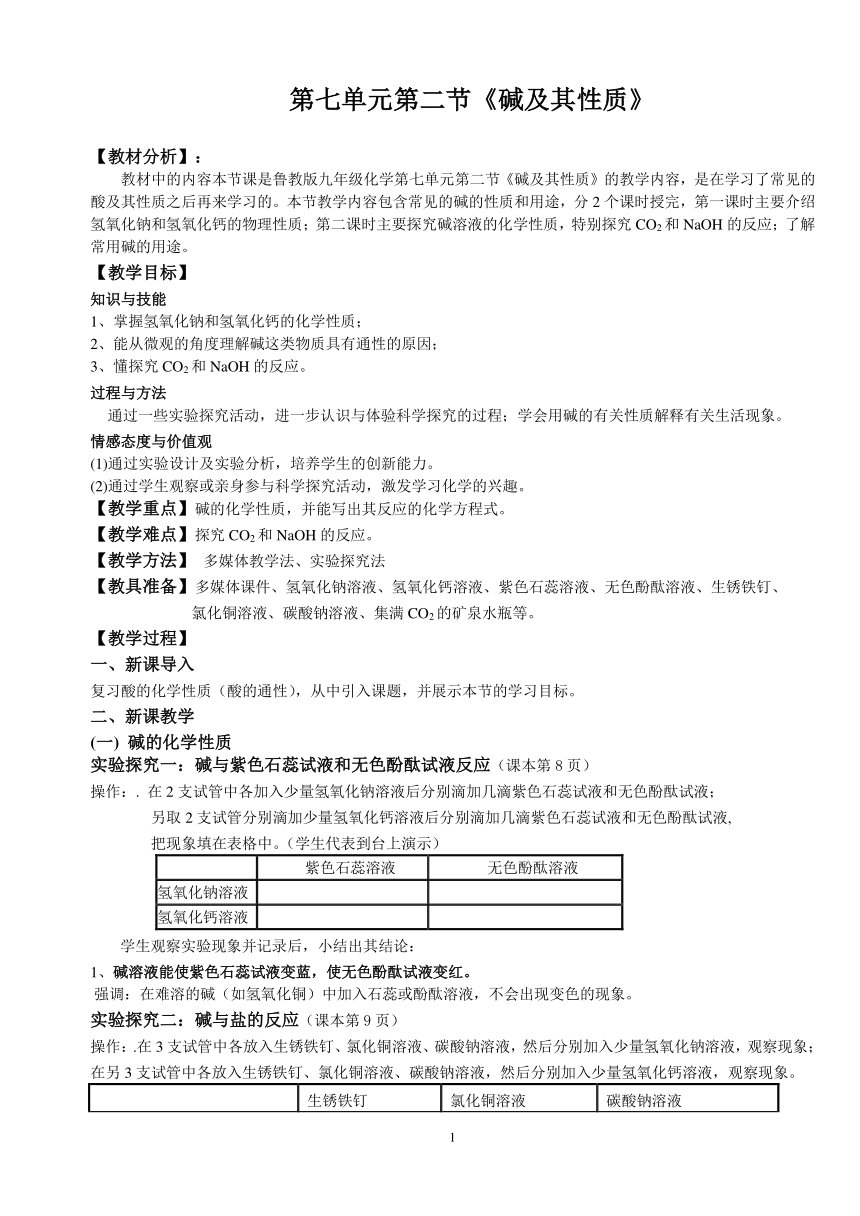

实验探究一:碱与紫色石蕊试液和无色酚酞试液反应(课本第8页)

操作:.

在2支试管中各加入少量氢氧化钠溶液后分别滴加几滴紫色石蕊试液和无色酚酞试液;

另取2支试管分别滴加少量氢氧化钙溶液后分别滴加几滴紫色石蕊试液和无色酚酞试液,

把现象填在表格中。(学生代表到台上演示)

紫色石蕊溶液

无色酚酞溶液

氢氧化钠溶液

氢氧化钙溶液

学生观察实验现象并记录后,小结出其结论:

1、碱溶液能使紫色石蕊试液变蓝,使无色酚酞试液变红。

强调:在难溶的碱(如氢氧化铜)中加入石蕊或酚酞溶液,不会出现变色的现象。

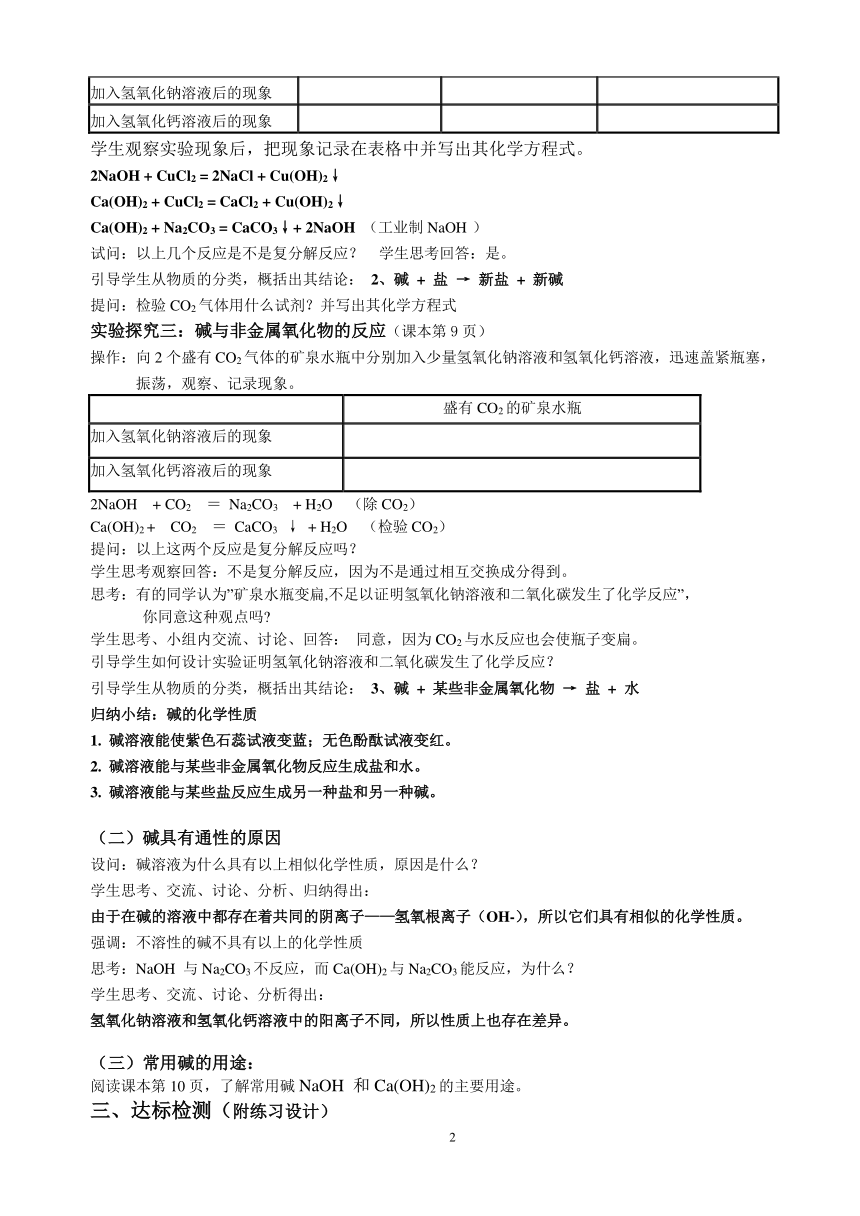

实验探究二:碱与盐的反应(课本第9页)

操作:.在3支试管中各放入生锈铁钉、氯化铜溶液、碳酸钠溶液,然后分别加入少量氢氧化钠溶液,观察现象;

在另3支试管中各放入生锈铁钉、氯化铜溶液、碳酸钠溶液,然后分别加入少量氢氧化钙溶液,观察现象。

?

生锈铁钉

氯化铜溶液

碳酸钠溶液

加入氢氧化钠溶液后的现象

?

?

?

加入氢氧化钙溶液后的现象

?

?

?

学生观察实验现象后,把现象记录在表格中并写出其化学方程式。

2NaOH

+

CuCl2

=

2NaCl

+

Cu(OH)2↓

Ca(OH)2

+

CuCl2

=

CaCl2

+

Cu(OH)2↓

Ca(OH)2

+

Na2CO3

=

CaCO3↓+

2NaOH

(工业制NaOH

)

试问:以上几个反应是不是复分解反应?

学生思考回答:是。

引导学生从物质的分类,概括出其结论:

2、碱

+

盐

→

新盐

+

新碱

提问:检验CO2气体用什么试剂?并写出其化学方程式

实验探究三:碱与非金属氧化物的反应(课本第9页)

操作:向2个盛有CO2气体的矿泉水瓶中分别加入少量氢氧化钠溶液和氢氧化钙溶液,迅速盖紧瓶塞,

振荡,观察、记录现象。

?

盛有CO2的矿泉水瓶

加入氢氧化钠溶液后的现象

?

加入氢氧化钙溶液后的现象

?

2NaOH

+

CO2

=

Na2CO3

+

H2O

(除CO2)

Ca(OH)2

+

CO2

=

CaCO3

↓

+

H2O

(检验CO2)

提问:以上这两个反应是复分解反应吗?

学生思考观察回答:不是复分解反应,因为不是通过相互交换成分得到。

思考:有的同学认为”矿泉水瓶变扁,不足以证明氢氧化钠溶液和二氧化碳发生了化学反应”,

你同意这种观点吗?

学生思考、小组内交流、讨论、回答:

同意,因为CO2与水反应也会使瓶子变扁。

引导学生如何设计实验证明氢氧化钠溶液和二氧化碳发生了化学反应?

引导学生从物质的分类,概括出其结论:

3、碱

+

某些非金属氧化物

→

盐

+

水

归纳小结:碱的化学性质

1.

碱溶液能使紫色石蕊试液变蓝;无色酚酞试液变红。

2.

碱溶液能与某些非金属氧化物反应生成盐和水。

3.

碱溶液能与某些盐反应生成另一种盐和另一种碱。

(二)碱具有通性的原因

设问:碱溶液为什么具有以上相似化学性质,原因是什么?

学生思考、交流、讨论、分析、归纳得出:

由于在碱的溶液中都存在着共同的阴离子——氢氧根离子(OH-),所以它们具有相似的化学性质。

强调:不溶性的碱不具有以上的化学性质

思考:NaOH

与Na2CO3不反应,而Ca(OH)2与Na2CO3能反应,为什么?

学生思考、交流、讨论、分析得出:

氢氧化钠溶液和氢氧化钙溶液中的阳离子不同,所以性质上也存在差异。

(三)常用碱的用途:

阅读课本第10页,了解常用碱NaOH

和Ca(OH)2的主要用途。

三、达标检测(附练习设计)

四、课堂小结

通过本节课的学习,你有什么收获?还有什么困惑?

五、作业布置

【板书设计】:

第七单元第二节《碱及其性质》

一、碱的化学性质(碱的通性)

1.

碱溶液能使紫色石蕊试液变蓝,无色酚酞试液变红。

2.

碱溶液能与某些非金属氧化物反应生成盐和水。

2NaOH

+

CO2

=

Na2CO3

+

H2O

(除CO2)

Ca(OH)2

+

CO2

=

CaCO3

↓

+

H2O

(检验CO2)

3.

碱溶液能与某些盐反应生成另一种盐和另一种碱。

2NaOH

+

CuCl2

=

2NaCl

+

Cu(OH)2↓

Ca(OH)2

+

CuCl2

=

CaCl2

+

Cu(OH)2↓

Ca(OH)2

+

Na2CO3

=

CaCO3↓+

2NaOH

(工业制NaOH

)

二、碱具有通性原因:

在碱的溶液中都存在着共同的阴离子——氢氧根离子(OH-)

三、碱的用途:

【附练习设计】:

1、固体氢氧化钠暴露在空气中易吸收

而潮解,

又能与

反应而变质,所以需要

保存。

2、下列物质敞口放置在空气中一段时间后,发生变质且质量增加的是(

)

A.浓硫酸

B.浓盐酸

C.氢氧化钠固体

D.生石灰

3.碱溶液有相似的化学性质的原因是碱溶液中都含有(

)

A.氢离子

B.氢氧根离子

C.金属离子

D.酸根离子

4、下列反应的方程式属于复分解反应的是(

)

A.

CaO

+

H2O

=

Ca(OH)2

B.

Ca(OH)2

+

Na2CO3

=

CaCO3↓

+

2NaOH

C.

CO2

+

Ca(OH)2

=

CaCO3↓

+

H2O

D.

H2CO3

=

H2O

+

CO2↑

第七单元第二节《碱及其性质》(第二课时)教学反思

本节课基本上达到了新课程标准要求的预期目标。本课主要探究碱溶液的化学性质,特别探究CO2和NaOH的反应。我先通过复习酸的化学性质(酸的通性)引入课题,温习有关知识,为本节课的学习奠定基础,有利于学生的知识构建。

实验探究是达到教学目标的重要手段,本节课在探究碱溶液与指示剂、盐溶液反应时,突破传统的教学方式,运用多媒体作为教学的辅助手段,通过让学生代表上台演示实验来表演展示探究碱溶液的化学性质,这样的表演方式使学生对现象观察清晰,印象深刻,利于学生的强化记忆,使知识掌握更牢固。在本课时的几个探究实验中,都充分地调动学生参与的积极性,体现了学生的主体地位。

在探究碱溶液与非金属氧化物反应时,我先提问学生二氧化碳检验的方法并要求学生写出其化学方程式,从中引导学生把氢氧化钙溶液倒入盛有CO2气体的矿泉水瓶中,瓶形状是否会发生变化,然后做把氢氧化钠溶液倒入盛有CO2气体的矿泉水瓶中实验,让学生观察并对比矿泉水瓶变扁程度,从而引导学生氢氧化钠溶液能与二氧化碳反应。但二氧化碳与氢氧化钠溶液的反应除了瓶变扁外,没有其它的实验现象使学生在学习这一反应时没有感性认识掌握较难,从中也强调实验室通常采用澄清的石灰水检验二氧化碳气体的存在,而不用氢氧化钠溶液。由于本实验将在课堂学习中遇到的问题作为课题并从检验生成物和生成物状态变化引起气压变化两方面思考设计实验进行探究验证二氧化碳确实与氢氧化钠溶液发生了反应。该课以点带面用一个探究问题带动了许多知识的综合巩固应用涉及的知识面较广,通过这一探究实验既培养了学生观察、比较、归纳能力和创新能力又真正的指导了我的课堂教学。

每做完一个实验探究,我都会引导学生根据现象去推导出化学方程式,并教学生如何书写,然后根据物质的分类引导学生小结出碱溶液可以与某些盐反应,并引导学生复习其反应是复分解反应;某碱溶液可以与某些非金属氧化物反应,让学生自己分析其反应是否是复分解反应,从中培养学生分析问题的能力,培养学生推理演绎的思维方法。在导出碱溶液具有通性的原因时,我引导学生回忆酸为什么有通性,这样对比推理记忆学生更易明白。

在练习设计方面,我主要根据课标的要求设计几题重要而且难度中等的题目,让大部分学生都懂做,从而增强他们学好化学的信心。在最后小结的环节我主要让学生对比碱的化学性质和酸的化学性质一起小结,对比记忆,这样对今后做酸碱溶液鉴别题时打下坚实的基础。

本节课在调动学生积极性方面还存在不足,特别是学生实验动手方面,因为班额太大做不到分组实验,只能让学生代表上台演示,未能全面地顾及到全体学生。

PAGE

4

【教材分析】:

教材中的内容本节课是鲁教版九年级化学第七单元第二节《碱及其性质》的教学内容,是在学习了常见的酸及其性质之后再来学习的。本节教学内容包含常见的碱的性质和用途,分2个课时授完,第一课时主要介绍氢氧化钠和氢氧化钙的物理性质;第二课时主要探究碱溶液的化学性质,特别探究CO2和NaOH的反应;了解常用碱的用途。

【教学目标】

知识与技能

1、掌握氢氧化钠和氢氧化钙的化学性质;

2、能从微观的角度理解碱这类物质具有通性的原因;

3、懂探究CO2和NaOH的反应。

过程与方法

?通过一些实验探究活动,进一步认识与体验科学探究的过程;学会用碱的有关性质解释有关生活现象。

情感态度与价值观

(1)通过实验设计及实验分析,培养学生的创新能力。

(2)通过学生观察或亲身参与科学探究活动,激发学习化学的兴趣。

【教学重点】碱的化学性质,并能写出其反应的化学方程式。

【教学难点】探究CO2和NaOH的反应。

【教学方法】

多媒体教学法、实验探究法

【教具准备】多媒体课件、氢氧化钠溶液、氢氧化钙溶液、紫色石蕊溶液、无色酚酞溶液、生锈铁钉、

氯化铜溶液、碳酸钠溶液、集满CO2的矿泉水瓶等。

【教学过程】

一、新课导入

复习酸的化学性质(酸的通性),从中引入课题,并展示本节的学习目标。

二、新课教学

(一)

碱的化学性质

实验探究一:碱与紫色石蕊试液和无色酚酞试液反应(课本第8页)

操作:.

在2支试管中各加入少量氢氧化钠溶液后分别滴加几滴紫色石蕊试液和无色酚酞试液;

另取2支试管分别滴加少量氢氧化钙溶液后分别滴加几滴紫色石蕊试液和无色酚酞试液,

把现象填在表格中。(学生代表到台上演示)

紫色石蕊溶液

无色酚酞溶液

氢氧化钠溶液

氢氧化钙溶液

学生观察实验现象并记录后,小结出其结论:

1、碱溶液能使紫色石蕊试液变蓝,使无色酚酞试液变红。

强调:在难溶的碱(如氢氧化铜)中加入石蕊或酚酞溶液,不会出现变色的现象。

实验探究二:碱与盐的反应(课本第9页)

操作:.在3支试管中各放入生锈铁钉、氯化铜溶液、碳酸钠溶液,然后分别加入少量氢氧化钠溶液,观察现象;

在另3支试管中各放入生锈铁钉、氯化铜溶液、碳酸钠溶液,然后分别加入少量氢氧化钙溶液,观察现象。

?

生锈铁钉

氯化铜溶液

碳酸钠溶液

加入氢氧化钠溶液后的现象

?

?

?

加入氢氧化钙溶液后的现象

?

?

?

学生观察实验现象后,把现象记录在表格中并写出其化学方程式。

2NaOH

+

CuCl2

=

2NaCl

+

Cu(OH)2↓

Ca(OH)2

+

CuCl2

=

CaCl2

+

Cu(OH)2↓

Ca(OH)2

+

Na2CO3

=

CaCO3↓+

2NaOH

(工业制NaOH

)

试问:以上几个反应是不是复分解反应?

学生思考回答:是。

引导学生从物质的分类,概括出其结论:

2、碱

+

盐

→

新盐

+

新碱

提问:检验CO2气体用什么试剂?并写出其化学方程式

实验探究三:碱与非金属氧化物的反应(课本第9页)

操作:向2个盛有CO2气体的矿泉水瓶中分别加入少量氢氧化钠溶液和氢氧化钙溶液,迅速盖紧瓶塞,

振荡,观察、记录现象。

?

盛有CO2的矿泉水瓶

加入氢氧化钠溶液后的现象

?

加入氢氧化钙溶液后的现象

?

2NaOH

+

CO2

=

Na2CO3

+

H2O

(除CO2)

Ca(OH)2

+

CO2

=

CaCO3

↓

+

H2O

(检验CO2)

提问:以上这两个反应是复分解反应吗?

学生思考观察回答:不是复分解反应,因为不是通过相互交换成分得到。

思考:有的同学认为”矿泉水瓶变扁,不足以证明氢氧化钠溶液和二氧化碳发生了化学反应”,

你同意这种观点吗?

学生思考、小组内交流、讨论、回答:

同意,因为CO2与水反应也会使瓶子变扁。

引导学生如何设计实验证明氢氧化钠溶液和二氧化碳发生了化学反应?

引导学生从物质的分类,概括出其结论:

3、碱

+

某些非金属氧化物

→

盐

+

水

归纳小结:碱的化学性质

1.

碱溶液能使紫色石蕊试液变蓝;无色酚酞试液变红。

2.

碱溶液能与某些非金属氧化物反应生成盐和水。

3.

碱溶液能与某些盐反应生成另一种盐和另一种碱。

(二)碱具有通性的原因

设问:碱溶液为什么具有以上相似化学性质,原因是什么?

学生思考、交流、讨论、分析、归纳得出:

由于在碱的溶液中都存在着共同的阴离子——氢氧根离子(OH-),所以它们具有相似的化学性质。

强调:不溶性的碱不具有以上的化学性质

思考:NaOH

与Na2CO3不反应,而Ca(OH)2与Na2CO3能反应,为什么?

学生思考、交流、讨论、分析得出:

氢氧化钠溶液和氢氧化钙溶液中的阳离子不同,所以性质上也存在差异。

(三)常用碱的用途:

阅读课本第10页,了解常用碱NaOH

和Ca(OH)2的主要用途。

三、达标检测(附练习设计)

四、课堂小结

通过本节课的学习,你有什么收获?还有什么困惑?

五、作业布置

【板书设计】:

第七单元第二节《碱及其性质》

一、碱的化学性质(碱的通性)

1.

碱溶液能使紫色石蕊试液变蓝,无色酚酞试液变红。

2.

碱溶液能与某些非金属氧化物反应生成盐和水。

2NaOH

+

CO2

=

Na2CO3

+

H2O

(除CO2)

Ca(OH)2

+

CO2

=

CaCO3

↓

+

H2O

(检验CO2)

3.

碱溶液能与某些盐反应生成另一种盐和另一种碱。

2NaOH

+

CuCl2

=

2NaCl

+

Cu(OH)2↓

Ca(OH)2

+

CuCl2

=

CaCl2

+

Cu(OH)2↓

Ca(OH)2

+

Na2CO3

=

CaCO3↓+

2NaOH

(工业制NaOH

)

二、碱具有通性原因:

在碱的溶液中都存在着共同的阴离子——氢氧根离子(OH-)

三、碱的用途:

【附练习设计】:

1、固体氢氧化钠暴露在空气中易吸收

而潮解,

又能与

反应而变质,所以需要

保存。

2、下列物质敞口放置在空气中一段时间后,发生变质且质量增加的是(

)

A.浓硫酸

B.浓盐酸

C.氢氧化钠固体

D.生石灰

3.碱溶液有相似的化学性质的原因是碱溶液中都含有(

)

A.氢离子

B.氢氧根离子

C.金属离子

D.酸根离子

4、下列反应的方程式属于复分解反应的是(

)

A.

CaO

+

H2O

=

Ca(OH)2

B.

Ca(OH)2

+

Na2CO3

=

CaCO3↓

+

2NaOH

C.

CO2

+

Ca(OH)2

=

CaCO3↓

+

H2O

D.

H2CO3

=

H2O

+

CO2↑

第七单元第二节《碱及其性质》(第二课时)教学反思

本节课基本上达到了新课程标准要求的预期目标。本课主要探究碱溶液的化学性质,特别探究CO2和NaOH的反应。我先通过复习酸的化学性质(酸的通性)引入课题,温习有关知识,为本节课的学习奠定基础,有利于学生的知识构建。

实验探究是达到教学目标的重要手段,本节课在探究碱溶液与指示剂、盐溶液反应时,突破传统的教学方式,运用多媒体作为教学的辅助手段,通过让学生代表上台演示实验来表演展示探究碱溶液的化学性质,这样的表演方式使学生对现象观察清晰,印象深刻,利于学生的强化记忆,使知识掌握更牢固。在本课时的几个探究实验中,都充分地调动学生参与的积极性,体现了学生的主体地位。

在探究碱溶液与非金属氧化物反应时,我先提问学生二氧化碳检验的方法并要求学生写出其化学方程式,从中引导学生把氢氧化钙溶液倒入盛有CO2气体的矿泉水瓶中,瓶形状是否会发生变化,然后做把氢氧化钠溶液倒入盛有CO2气体的矿泉水瓶中实验,让学生观察并对比矿泉水瓶变扁程度,从而引导学生氢氧化钠溶液能与二氧化碳反应。但二氧化碳与氢氧化钠溶液的反应除了瓶变扁外,没有其它的实验现象使学生在学习这一反应时没有感性认识掌握较难,从中也强调实验室通常采用澄清的石灰水检验二氧化碳气体的存在,而不用氢氧化钠溶液。由于本实验将在课堂学习中遇到的问题作为课题并从检验生成物和生成物状态变化引起气压变化两方面思考设计实验进行探究验证二氧化碳确实与氢氧化钠溶液发生了反应。该课以点带面用一个探究问题带动了许多知识的综合巩固应用涉及的知识面较广,通过这一探究实验既培养了学生观察、比较、归纳能力和创新能力又真正的指导了我的课堂教学。

每做完一个实验探究,我都会引导学生根据现象去推导出化学方程式,并教学生如何书写,然后根据物质的分类引导学生小结出碱溶液可以与某些盐反应,并引导学生复习其反应是复分解反应;某碱溶液可以与某些非金属氧化物反应,让学生自己分析其反应是否是复分解反应,从中培养学生分析问题的能力,培养学生推理演绎的思维方法。在导出碱溶液具有通性的原因时,我引导学生回忆酸为什么有通性,这样对比推理记忆学生更易明白。

在练习设计方面,我主要根据课标的要求设计几题重要而且难度中等的题目,让大部分学生都懂做,从而增强他们学好化学的信心。在最后小结的环节我主要让学生对比碱的化学性质和酸的化学性质一起小结,对比记忆,这样对今后做酸碱溶液鉴别题时打下坚实的基础。

本节课在调动学生积极性方面还存在不足,特别是学生实验动手方面,因为班额太大做不到分组实验,只能让学生代表上台演示,未能全面地顾及到全体学生。

PAGE

4

同课章节目录

- 第七单元 常见的酸和碱

- 第一节 酸及其性质

- 第二节 碱及其性质

- 第三节 溶液的酸碱性

- 第四节 酸碱中和反应

- 到实验室去:探究酸和碱的化学性质

- 第八单元 海水中的化学

- 第一节 海洋化学资源

- 第二节 海水“晒盐“

- 第三节 海水“制碱“

- 到实验室去:粗盐中难溶性杂质的去除

- 第九单元 金属

- 第一节 常见的金属材料

- 第二节 金属的化学性质

- 第三节 钢铁的锈蚀与防护

- 到实验室去 探究金属的性质

- 第十单元 化学与健康

- 第一节 食物中的有机物

- 第二节 化学元素与人体健康

- 第三节 远离有毒物质

- 第十一单元 化学与社会发展

- 第一节 化学与能源开发

- 第二节 化学与材料研制

- 第三节 化学与农业生产

- 第四节 化学与环境保护