3.14做太阳系模型 (学案)

图片预览

文档简介

课题

14.做太阳系模型

课时

2课时

课型

新授

主备人

执教人

导学目标

知识技能

1.知道组成太阳系的星体以及八大行星的排列顺序,并能按一定比例制作简易太阳系模型。

过程方法

2.意识到收集、整理和交流资料是科学学习的一种方式。

情感态度价值观

3.学会与他人合作,并能在合作中发挥自己的作用。

学习重点

认识组成太阳系的星体以及八大行星的排列顺序。

学习难点

按一定比例制作简易太阳系模型。

课前准备

太阳系图片、多媒体资料、八大行星数据表、橡皮泥、小皮球等。

导与学设计

教学环节

学生活动

教师活动

设计意图

导入新课

1.学生汇报后组织大家在教材第43页的空白处画出太阳系主要成员的位置顺序关系图。2.提问:如果我们根据已经掌握的太阳系资料做个太阳系模型,应做好哪些方面的准备?3.学生分小组举行深入讨论交流。4.学生汇报讨论结果后,教师从八颗行星模型的布局、模拟材料选择以及行星模拟的大小和位置关系等三方面进行总结。

一、设计太阳系模型谈话:根据上节课得到的有关太阳系家族成员的信息,说一说太阳系各成员之间的分布有什么特点?

回顾旧知讲授新知

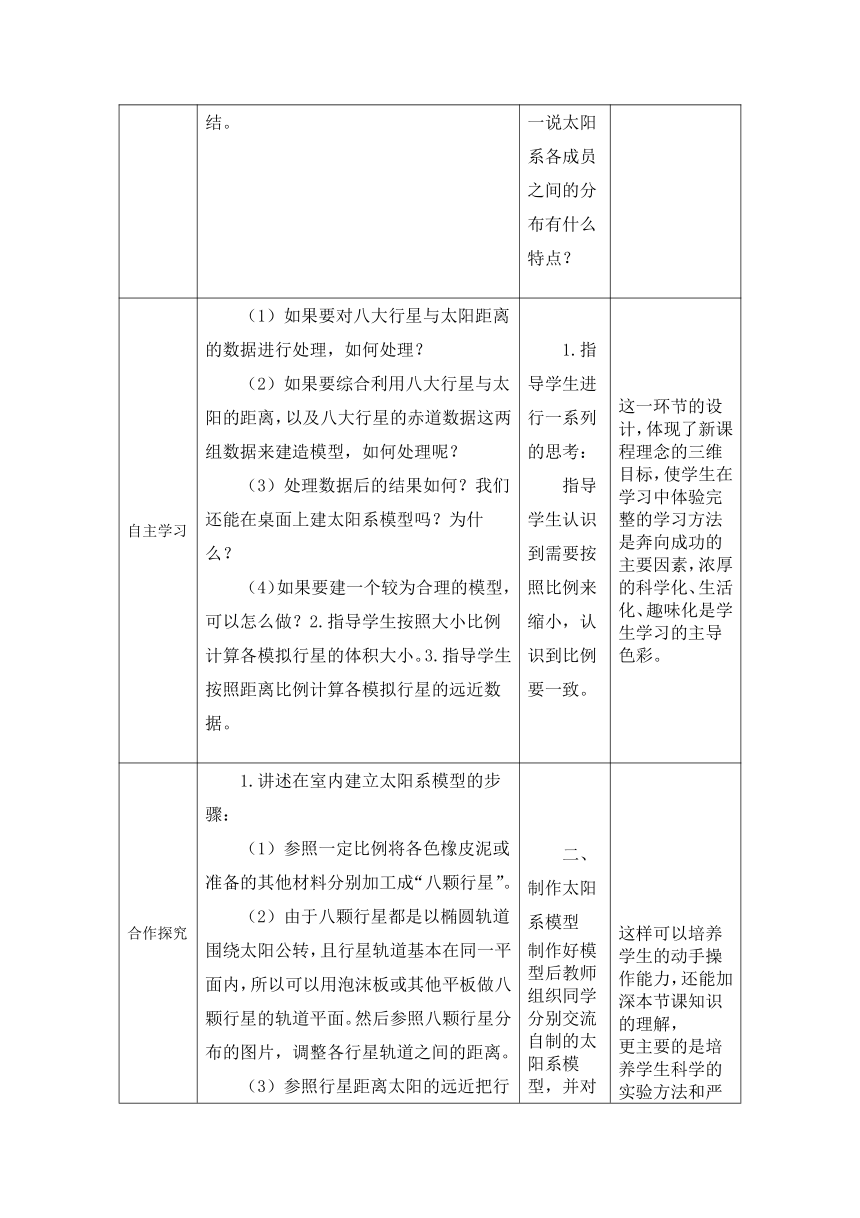

自主学习

(1)如果要对八大行星与太阳距离的数据进行处理,如何处理?(2)如果要综合利用八大行星与太阳的距离,以及八大行星的赤道数据这两组数据来建造模型,如何处理呢?(3)处理数据后的结果如何?我们还能在桌面上建太阳系模型吗?为什么?(4)如果要建一个较为合理的模型,可以怎么做?2.指导学生按照大小比例计算各模拟行星的体积大小。3.指导学生按照距离比例计算各模拟行星的远近数据。

1.指导学生进行一系列的思考:指导学生认识到需要按照比例来缩小,认识到比例要一致。

这一环节的设计,体现了新课程理念的三维目标,使学生在学习中体验完整的学习方法是奔向成功的主要因素,浓厚的科学化、生活化、趣味化是学生学习的主导色彩。

合作探究

1.讲述在室内建立太阳系模型的步骤:(1)参照一定比例将各色橡皮泥或准备的其他材料分别加工成“八颗行星”。(2)由于八颗行星都是以椭圆轨道围绕太阳公转,且行星轨道基本在同一平面内,所以可以用泡沫板或其他平板做八颗行星的轨道平面。然后参照八颗行星分布的图片,调整各行星轨道之间的距离。(3)参照行星距离太阳的远近把行星安置在各自的运行轨道上。2.学生以小组为单位分别开始制作太阳系模型,教师深入各小组举行指导。

二、制作太阳系模型制作好模型后教师组织同学分别交流自制的太阳系模型,并对同学勤于动脑、善于动手的良好品质给予充分肯定。

这样可以培养学生的动手操作能力,还能加深本节课知识的理解,更主要的是培养学生科学的实验方法和严谨的科学态度,为以后更好地利用实验探究自然科学知识打下基础。?

交流提升

1.谈话:为了进一步巩固大家对太阳系行星运转轨道的认识,我们进行一项做模拟太阳系的游戏。2.讲解游戏方法:操场中心由一位同学举起一只篮球代表太阳。8位同学举着象征不同行星的小球进场。在自转的同时绕“太阳”转。谁走的路线离“太阳”远近的次序错了则出局,全部走对后开始第二局。(教师在组织这项活动时不要在地上画出轨道圆圈,让学生根据自己的理解和所扮演的角色确定自己离太阳的远近和“运行轨道”,同时让那些走错的同学说一说自己错在哪里。)3.学生游戏,并在活动中熟悉行星运行轨道的认识。

三、指导学生开展模拟太阳系的游戏

通过质疑释疑,培养学生自主发现问题的探索精神可以激发学生的求知欲望,丰富学生的知识面,培养学生自主发现问题的探索精神和合作能力

巩固拓展

1.提问:假若将太阳的直径缩小到14厘米,其他行星的直径是多大呢?行星与太阳的距离是多远呢?我们能在操场上完成这样的游戏吗?2.学生思考汇报,教师小结,指出假若将太阳的直径缩小到14厘米,再按比例缩小八大行星与太阳的距离,计算好之后会发现“土星”已经距离“太阳”有143米了,一般学校的操场已无法完成这样的建模活动,如果算上最远的“海王星”更是距离“太阳”有451米之遥!3.将一颗直径1.4厘米的玻璃珠或橡皮泥球代表太阳,在草场上分别量出距“太阳”0.58米、1.8米、1.5米、2.3米、7.8米、14.3米、28.8米和45.1米的8个点,在这些位置上安排分别代表水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星的同学。带领其他同学进行一次“太空之旅”,当走到某一行星前时,不仅强调该行星距离太阳的位置关系,还可以邀请同学说一说他们自己对该行星其他特点的认识。4.小结:说一说在建太阳系模型的过程中你们有什么体会或发现?

四、指导学生到操场上建造模型

这样可以培养学生的动手操作能力,还能加深本节课知识的理解,更主要的是培养学生科学的实验方法和严谨的科学态度,为以后更好地利用实验探究自然科学知识打下基础。?

作业设计

长江作业本

板书设计

做太阳系模型参照一定比例缩小八颗行星调整各行星轨道之间的距离

课后反思

学生在前一活动中也许已经了解了太阳系的组成,知道了有八大行星,知道了八大行星围绕太阳在不停地运动。但可以肯定地讲,学生在认识这八大行星时,或许只知道八大行星的排列顺序,知道八大行星处在以太阳为中心的间距基本相等的同心圆上作循环运动。但真正地去建太阳系的模型时,他们很快就能发现图片与真实的太阳系模型相差得太远,原来科普书籍上有关太阳系的模型图都存在着问题:1.八大行星距离太阳的远近差异太大。如果说水星离太阳只有约0.6厘米,而海王星离太阳的距离就是约50厘米,一张普通纸是无法将它们同时画下来的。2.如果按相同的比例缩小这两个行星,这两颗行星的直径大小就变成只有约0.0005毫米和约0.0002毫米,在纸上是无法画出来的。这样的惊奇,这样的空间感,这样的对太阳系大小的认识会在学生们的头脑中产生强烈的震撼。我们常说培养学生的空间想象力十分困难,其实是没有找到有效的途径。应该说,让学生在活动中,在这样一个建模的过程中培养空间想象力是可行的也是有效的。3.让学生重新认识数据和对数据进行处理。在以往,学生已有了多次对数据的记录、分析和处理的经历,从数据中寻找解释、寻找规律的体验,但让学生根据数据来建立模型,却是从一个新的角度来认识数据的作用。另外,这次建模,需要学生利用已有的数学知识对数据进行处理,对学生来说,也是一次新的尝试。

14.做太阳系模型

课时

2课时

课型

新授

主备人

执教人

导学目标

知识技能

1.知道组成太阳系的星体以及八大行星的排列顺序,并能按一定比例制作简易太阳系模型。

过程方法

2.意识到收集、整理和交流资料是科学学习的一种方式。

情感态度价值观

3.学会与他人合作,并能在合作中发挥自己的作用。

学习重点

认识组成太阳系的星体以及八大行星的排列顺序。

学习难点

按一定比例制作简易太阳系模型。

课前准备

太阳系图片、多媒体资料、八大行星数据表、橡皮泥、小皮球等。

导与学设计

教学环节

学生活动

教师活动

设计意图

导入新课

1.学生汇报后组织大家在教材第43页的空白处画出太阳系主要成员的位置顺序关系图。2.提问:如果我们根据已经掌握的太阳系资料做个太阳系模型,应做好哪些方面的准备?3.学生分小组举行深入讨论交流。4.学生汇报讨论结果后,教师从八颗行星模型的布局、模拟材料选择以及行星模拟的大小和位置关系等三方面进行总结。

一、设计太阳系模型谈话:根据上节课得到的有关太阳系家族成员的信息,说一说太阳系各成员之间的分布有什么特点?

回顾旧知讲授新知

自主学习

(1)如果要对八大行星与太阳距离的数据进行处理,如何处理?(2)如果要综合利用八大行星与太阳的距离,以及八大行星的赤道数据这两组数据来建造模型,如何处理呢?(3)处理数据后的结果如何?我们还能在桌面上建太阳系模型吗?为什么?(4)如果要建一个较为合理的模型,可以怎么做?2.指导学生按照大小比例计算各模拟行星的体积大小。3.指导学生按照距离比例计算各模拟行星的远近数据。

1.指导学生进行一系列的思考:指导学生认识到需要按照比例来缩小,认识到比例要一致。

这一环节的设计,体现了新课程理念的三维目标,使学生在学习中体验完整的学习方法是奔向成功的主要因素,浓厚的科学化、生活化、趣味化是学生学习的主导色彩。

合作探究

1.讲述在室内建立太阳系模型的步骤:(1)参照一定比例将各色橡皮泥或准备的其他材料分别加工成“八颗行星”。(2)由于八颗行星都是以椭圆轨道围绕太阳公转,且行星轨道基本在同一平面内,所以可以用泡沫板或其他平板做八颗行星的轨道平面。然后参照八颗行星分布的图片,调整各行星轨道之间的距离。(3)参照行星距离太阳的远近把行星安置在各自的运行轨道上。2.学生以小组为单位分别开始制作太阳系模型,教师深入各小组举行指导。

二、制作太阳系模型制作好模型后教师组织同学分别交流自制的太阳系模型,并对同学勤于动脑、善于动手的良好品质给予充分肯定。

这样可以培养学生的动手操作能力,还能加深本节课知识的理解,更主要的是培养学生科学的实验方法和严谨的科学态度,为以后更好地利用实验探究自然科学知识打下基础。?

交流提升

1.谈话:为了进一步巩固大家对太阳系行星运转轨道的认识,我们进行一项做模拟太阳系的游戏。2.讲解游戏方法:操场中心由一位同学举起一只篮球代表太阳。8位同学举着象征不同行星的小球进场。在自转的同时绕“太阳”转。谁走的路线离“太阳”远近的次序错了则出局,全部走对后开始第二局。(教师在组织这项活动时不要在地上画出轨道圆圈,让学生根据自己的理解和所扮演的角色确定自己离太阳的远近和“运行轨道”,同时让那些走错的同学说一说自己错在哪里。)3.学生游戏,并在活动中熟悉行星运行轨道的认识。

三、指导学生开展模拟太阳系的游戏

通过质疑释疑,培养学生自主发现问题的探索精神可以激发学生的求知欲望,丰富学生的知识面,培养学生自主发现问题的探索精神和合作能力

巩固拓展

1.提问:假若将太阳的直径缩小到14厘米,其他行星的直径是多大呢?行星与太阳的距离是多远呢?我们能在操场上完成这样的游戏吗?2.学生思考汇报,教师小结,指出假若将太阳的直径缩小到14厘米,再按比例缩小八大行星与太阳的距离,计算好之后会发现“土星”已经距离“太阳”有143米了,一般学校的操场已无法完成这样的建模活动,如果算上最远的“海王星”更是距离“太阳”有451米之遥!3.将一颗直径1.4厘米的玻璃珠或橡皮泥球代表太阳,在草场上分别量出距“太阳”0.58米、1.8米、1.5米、2.3米、7.8米、14.3米、28.8米和45.1米的8个点,在这些位置上安排分别代表水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星的同学。带领其他同学进行一次“太空之旅”,当走到某一行星前时,不仅强调该行星距离太阳的位置关系,还可以邀请同学说一说他们自己对该行星其他特点的认识。4.小结:说一说在建太阳系模型的过程中你们有什么体会或发现?

四、指导学生到操场上建造模型

这样可以培养学生的动手操作能力,还能加深本节课知识的理解,更主要的是培养学生科学的实验方法和严谨的科学态度,为以后更好地利用实验探究自然科学知识打下基础。?

作业设计

长江作业本

板书设计

做太阳系模型参照一定比例缩小八颗行星调整各行星轨道之间的距离

课后反思

学生在前一活动中也许已经了解了太阳系的组成,知道了有八大行星,知道了八大行星围绕太阳在不停地运动。但可以肯定地讲,学生在认识这八大行星时,或许只知道八大行星的排列顺序,知道八大行星处在以太阳为中心的间距基本相等的同心圆上作循环运动。但真正地去建太阳系的模型时,他们很快就能发现图片与真实的太阳系模型相差得太远,原来科普书籍上有关太阳系的模型图都存在着问题:1.八大行星距离太阳的远近差异太大。如果说水星离太阳只有约0.6厘米,而海王星离太阳的距离就是约50厘米,一张普通纸是无法将它们同时画下来的。2.如果按相同的比例缩小这两个行星,这两颗行星的直径大小就变成只有约0.0005毫米和约0.0002毫米,在纸上是无法画出来的。这样的惊奇,这样的空间感,这样的对太阳系大小的认识会在学生们的头脑中产生强烈的震撼。我们常说培养学生的空间想象力十分困难,其实是没有找到有效的途径。应该说,让学生在活动中,在这样一个建模的过程中培养空间想象力是可行的也是有效的。3.让学生重新认识数据和对数据进行处理。在以往,学生已有了多次对数据的记录、分析和处理的经历,从数据中寻找解释、寻找规律的体验,但让学生根据数据来建立模型,却是从一个新的角度来认识数据的作用。另外,这次建模,需要学生利用已有的数学知识对数据进行处理,对学生来说,也是一次新的尝试。