人教版八年级下册生物《第八单元 健康地生活 第一章 传染病和免疫 科学·技术·社会》课件 (共17张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版八年级下册生物《第八单元 健康地生活 第一章 传染病和免疫 科学·技术·社会》课件 (共17张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-06-09 08:53:21 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

教学目标:

1、知识与能力:

(1).

了解历史上传染病对人类造成的伤害有哪些,知道人类与传染病的斗争的力量悬殊之大。

(2).

认识人类与传染病斗争的历程,知道人类战胜传染病所取得的重大成就。

(3).

从人类与传染病斗争的历程中,认识到科学发展的重要性。

2、过程与方法

:

采用提问法、数据分析法、分组讨论法,结合课件演示,让学生了解人类与传染病斗争的历程之艰辛,成就之伟大。

3、情感、态度与价值观:

从人类与传染病斗争史中,激发学生与病魔斗争的信心,培养学生学科学、

用科学的思想,教育学生热爱生命、珍惜生命,做好预防传染病的自我防范。

历史回顾

1918年全球爆发流感,死亡人数达2000万,其中美国死亡50万,比因战争死亡的人数还要多。

历史回顾

1348年,欧洲出现了鼠疫大爆发,短短5年间,欧洲人口减少了近1/2。

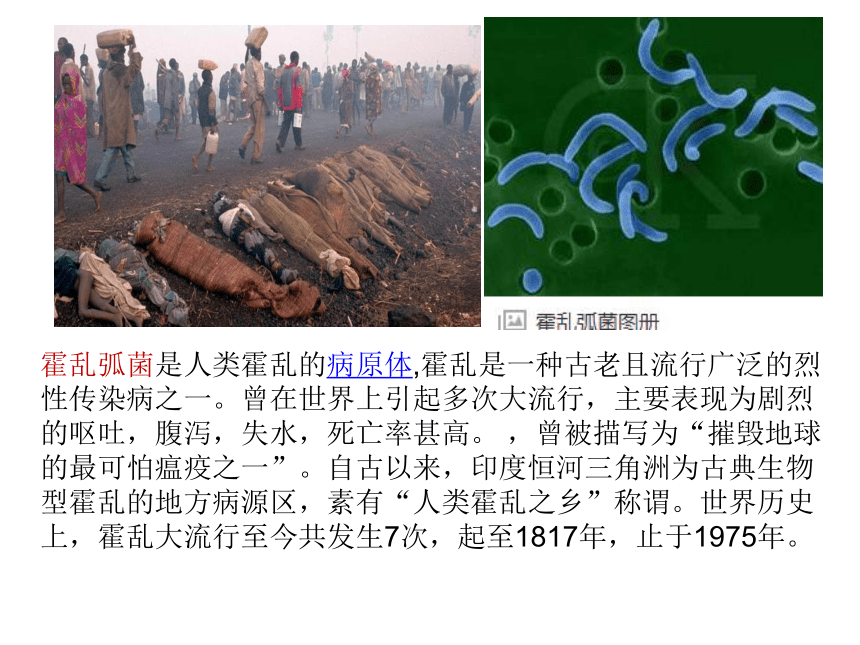

霍乱弧菌是人类霍乱的病原体,霍乱是一种古老且流行广泛的烈性传染病之一。曾在世界上引起多次大流行,主要表现为剧烈的呕吐,腹泻,失水,死亡率甚高。

,曾被描写为“摧毁地球的最可怕瘟疫之一”。自古以来,印度恒河三角洲为古典生物型霍乱的地方病源区,素有“人类霍乱之乡”称谓。世界历史上,霍乱大流行至今共发生7次,起至1817年,止于1975年。

天花是一种由天花病毒引起的烈性传染病。曾在全世界流行,传染性强,病死率高,对人类危害极大。据统计,仅16至18世纪,欧洲平均每年死于天花的人数约为50万人,亚洲约为80万人。整个18世纪,欧洲死于天花的人数在1.5亿以上。侥幸生存下来的病人,因脸上丰富的皮脂腺遭天花病毒侵害,常常留下永久性疤痕,俗称“麻脸”。古代中医用“人痘”预防天花,“牛痘”的发明彻底消灭了天花,在人类征服天花的历程中,中国发明的人痘接种法和琴纳发明的牛痘接种法,都为消灭天花发挥了作用。特别是广泛接种牛痘以后,天花发病率明显降低。20世纪70年代后,天花在中国停止传播,80年代,天花在全世界被消灭。这是迄今为止人类消灭的唯一一种传染病。

鼠疫是由鼠疫杆菌所致的烈性传染病,由于其传染性强,病死率高,曾给人类造成极大的危害。远在二千年以前,人类文字即有鼠疫记载。世界性鼠疫大流行,历史上记载过三次,第一次发生在6世纪,首先在地中海附近地区流行,几乎遍及所有国家,前后持续50年,死亡人口达1亿之多;第二次发生于14世纪,当时称之为“黑死病”,波及整个欧洲、亚洲和非洲北部,前后延续15年,约造成4000万人死亡,使欧洲人口减少约有三分之一;第三次发生于18世纪末至19世纪初,波及32个国家,死亡人数也不在少数。自20世纪40年代后,较小范围的鼠疫流行仍不断发生,有些国家仍有大片鼠疫自然疫源地存在。而有些战争狂徒,不择手段地研究并使用鼠疫杆菌等生化武器来对付敌方,人为地造成鼠疫的流行。

人类感染禽流感的潜伏期一般为1~7天,早期症状与人流感相似,主要表现为发热,体温一般可达39℃,持续1~7天,伴有流涕、咳嗽、咽痛、全身酸痛,有些病人出现恶心、腹痛、腹泻、结膜炎以及肺部干、湿性罗音。部分患者病情进展迅速,口腔黏膜、四肢、胸腹部皮肤出现出血点,并可以迅速融合成片。肺部炎症进行性加重,导致呼吸窘迫综合征、肺出血、胸腔积液、呼吸衰竭、心功能衰竭、肾功能衰竭、感染性休克等多脏器功能衰竭而死亡!

安东尼·列文虎克(Antony

van

Leeuwenhoek,1632年10月24日—1723年8月26日),荷兰显微镜学家、微生物学的开拓者,生卒均于荷兰代尔夫特。由于勤奋及本人特有的天赋,他磨制的透镜远远超过同时代人。他的放大透镜以及简单的显微镜形式很多,透镜的材料有玻璃、宝石、钻石等。其一生磨制了400多个透镜,有一架简单的透镜,其放大率竟达270倍。其主要成就:首次发现微生物,最早纪录肌纤维、微血管中血流。

路易·巴斯德(Louis

Pasteur)1822年12月27日出生于法国东尔城,毕业于巴黎大学,信仰基督教(天主教会),法国著名的微生物学家、爱国化学家,1895年9月28日逝世。

巴斯德年过半百又开始潜心研究炭疽——一种侵袭牛和许多其他动物包括人在内的严重传染病。巴斯德证明有一种特殊的细菌是这种病的致病因素。但是远比这更为重要的是他发明一种弱株炭疽杆菌,用这种弱株给牛注射,会使这种病发作轻微,而无致命危险,并且还会使牛对此病的正常状况产生免疫力。巴斯德公开演示证明了他的方法会使牛产生免疫力,引起了巨大的轰动。人们很快就认识到他的一般方法可用于许多其他传染病的预防。

巴斯德本人在他那举世无双的著名成就基础之上发明了一种人体免疫法,此法使人接种后对可怕的狂犬病具有免疫能力。从那时起,其他科学家也发明了防治许多严重疾病如流行性斑疹伤寒和脊髓灰质炎的疫苗。

巴斯德还发现了厌氧生活现象,即某些微生物能在无空气或无氧的条件下生存。巴斯德对蚕病的研究成果有巨大的商业价值。他的其他成就之一就是发明了鸡霍乱——家禽的霍乱疫苗。

科赫贡献

在人类和各种疾病作斗争时,罗伯特科赫无疑是表现最为突出的科学家之一。科赫贡献不仅局限于对肺结核、鼠疫、霍乱等传染性疾病的研究,同时他还找到了抑制这些传染性疾病的方法。

1905年,科赫发表了关于探析结核病病原的方法,这一发现也成为医学领域的里程碑。基于科赫在医学领域的贡献,

人们将科赫称为“瘟疫的克星”。2003年爆发的SARS病毒,让全球人民为之恐慌。为了控制SARS的扩大,多个国家的科学家们共同研究SARS的病原体,想要从根源入手控制SARS。在科学家们的努力之下,终于找到冠状病毒是引起SARS爆发的原因。而科学家们能找到引起SARS的元凶,依靠的是科赫在细菌学领域的发现。从各国协力战胜SARS来看,科赫贡献起到了不可磨灭的作用。在人类历史发展进程中,人类为了征服自然,遇到过各种各样的挑战。

根据历史资料记载,大规模的鼠疫曾发生过三次,每一次的鼠疫爆发都夺取上亿万人的性命。人类在找到控制鼠疫蔓延的方法之前,几乎是“谈鼠疫色变”。而“肺结核病”又被称为痨病,对古人而言,患上痨病相当于患上绝症,因为根本找不到治疗的方法。

血吸虫病俗称“大肚子病”,是由于人或牛、羊、猪等哺乳动物感染了血吸虫所引起的一种传染病和寄生虫病。血吸虫病有急性、慢性之分。急性血吸虫病是在大量感染尾蚴的情况下发生的,病人发病迅猛,可在短期内发展成为晚期或直接进入衰竭状态,导致死亡。

血吸虫病疫区主要分布在江南,以鄱阳湖、洞庭湖、太湖周围的湖区最为多见。江西省余江县是血吸虫病的重灾区,据余江县血防史志记载,从1919年到1949年,余江近3万人死于血吸虫病,在消灭血吸虫中作为全国重点,余江县首先开展了消灭血吸虫病的大会战。1958年5月12日至22日,省里组织专业技术人员全面复查鉴定,证实“余江县血防工作不论在消灭钉螺,治疗病人,粪便管理方面,都完全超过了中央制定的基本消灭血吸虫病的标准,取得了根除血吸虫病的伟大胜利”。

屠呦呦:抗疟药青蒿素和双氢青蒿素的发现者,中国中医科学院终身研究员兼首席研究员、青蒿素研究中心主任。1930年12月30日出生于浙江省宁波市,其名“呦呦”源自《诗经》中的诗句“呦呦鹿鸣,食野之蒿”。

疟疾是一种严重危害人类生命健康的世界性流行病。1969年,中国中医科学院屠呦呦教授接到“523项目”,扛起了抗疟相关中草药研究的艰巨任务。1971年10月,屠呦呦第一次成功地用沸点较低的乙醚制取青蒿提取物,并在实验室中观察到这种提取物对疟原虫的抑制率达到了100%。这是在屠呦呦经历了第190次失败之后才出现的。此后,她又进行了药理和毒理研究,为确保用药安全她甚至以身试药。从1972-1978年,共治疗2099例疟疾,患者全部痊愈。2011年9月,屠呦呦荣获拉斯克临床医学研究奖。2015年10月,屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖,成为中国获得自然科学类诺贝尔奖第一人。

中国与传染性疾病斗争的故事取得成绩

(一)中国学者发现沙眼衣原体

“衣原体之父”汤飞凡是我国第一代医学病毒学家、医学微生物学家,他在微生物学、免疫学和抗菌素学方面有很多建树,特别是沙眼衣原体的发现举世瞩目。

(二)中国儿童与“脊灰”绝缘

麻风病是一种由麻风分枝杆菌引起的慢性传染性疾病,主要侵犯皮肤、粘膜和周围神经,在中国已有几千年流行史,曾是严重危害人民身体健康的慢性传染病之一

(四)中国血吸虫防治取得卓越成效

(五)中国研制出抗疟新药“青蒿素”并获诺奖

(三)中国控制和基本消灭麻风病

(六)中国批准世界首个EV71灭活疫苗

肠道病毒71型(EV71)属小RNA病毒科肠道病毒属,是手足口病(HFMD)和中枢神经系统疾病的重要病原体,常引起儿童手足口病、病毒性咽峡炎,重症患儿会出现心肌炎、肺水肿、脑炎等,甚至引起死亡。

1.传染病是人类健康的大敌,人类与传染病进行了长期不懈的斗争,我们一起回顾一下:

(1)早在3世纪,一旦某地瘟疫流行,人们会背井离乡外出避疫.这说明人们很早就意识到了传染病具有传染性、流行性的特点.

(2)北宋时期,我国人民最早采用接种人痘的方法预防天花;1796年,詹钠发明了牛痘接种法来代替人痘接种法.这两种方法都属于特异性免疫.

(3)19世纪,巴斯德和科赫等科学家陆续发现细菌、真菌、病毒、寄生虫等是引起传染病的“罪魁祸首”,它们统称为病原体.

(4)新中国成立初期,我国就开始了预防接种工作,这属于传染病预防措施中的保护易感人群.

(5)近些年来,产生了一些新的传染病,例如,1981年美国发现世界首例艾滋病患者,

(6)2015年,我国科学家屠呦呦发现青蒿素-一种治疗疟疾的中成药,荣获诺贝尔生理学或医学奖,疟疾属于血液传染病,吸血的动物是其传播途径

我能行,我最棒!

一、选择题

1、“微生物学之父”之称的是(

)

A、列文虎克

B、巴斯德

C、科赫

D、列宁

2、时下,饲养狗、猫等宠物成为时尚,同时也带来了狂犬病传播的隐患。人一旦被狗、猫咬伤,要及时注射狂犬疫苗。那么,所注射的物质和采取的措施分别是:(

)

A.抗原、保护易感人群

B.抗原、控制传染源

C.抗体、保护易感人群

D.抗体、切断传播途径

3、2018年世界防治结核病日主题宣传活动3月24日在湖北武汉举行,下列有关结核病和艾滋病说法正确的是(

)

A.结核杆菌是结核病的传染源,艾滋病患者属于病原体。

B.从预防措施上看,加强体育锻炼属于保护易感人群

C.与艾滋病患者一般接触(如握手等),会使人感染艾滋病

D.接种卡介苗可以预防结核病,也可以预防艾滋病

B

A

B

二、填空题:

1、疾控专家建议,禽类交易可以参考猪肉交易的方式,统一宰杀、冷藏运输,保证市场清洁,从源头上控制可能带有禽流感病毒的活禽感染他人。人们如果发现养鸡场有鸡感染了禽流感,就会把整个养鸡场的鸡扑杀,焚烧,掩埋,这在预防传染病上属于

。

2、“瘟疫的克星”是

。

3、预防传染病措施中,扑杀,焚烧,掩埋,隔离属于

,通风,打扫卫生属于

,

锻炼身体,打预防针属于

。

控制传染源

科赫

控制传染源

切断传播途径

保护易感人群

教学目标:

1、知识与能力:

(1).

了解历史上传染病对人类造成的伤害有哪些,知道人类与传染病的斗争的力量悬殊之大。

(2).

认识人类与传染病斗争的历程,知道人类战胜传染病所取得的重大成就。

(3).

从人类与传染病斗争的历程中,认识到科学发展的重要性。

2、过程与方法

:

采用提问法、数据分析法、分组讨论法,结合课件演示,让学生了解人类与传染病斗争的历程之艰辛,成就之伟大。

3、情感、态度与价值观:

从人类与传染病斗争史中,激发学生与病魔斗争的信心,培养学生学科学、

用科学的思想,教育学生热爱生命、珍惜生命,做好预防传染病的自我防范。

历史回顾

1918年全球爆发流感,死亡人数达2000万,其中美国死亡50万,比因战争死亡的人数还要多。

历史回顾

1348年,欧洲出现了鼠疫大爆发,短短5年间,欧洲人口减少了近1/2。

霍乱弧菌是人类霍乱的病原体,霍乱是一种古老且流行广泛的烈性传染病之一。曾在世界上引起多次大流行,主要表现为剧烈的呕吐,腹泻,失水,死亡率甚高。

,曾被描写为“摧毁地球的最可怕瘟疫之一”。自古以来,印度恒河三角洲为古典生物型霍乱的地方病源区,素有“人类霍乱之乡”称谓。世界历史上,霍乱大流行至今共发生7次,起至1817年,止于1975年。

天花是一种由天花病毒引起的烈性传染病。曾在全世界流行,传染性强,病死率高,对人类危害极大。据统计,仅16至18世纪,欧洲平均每年死于天花的人数约为50万人,亚洲约为80万人。整个18世纪,欧洲死于天花的人数在1.5亿以上。侥幸生存下来的病人,因脸上丰富的皮脂腺遭天花病毒侵害,常常留下永久性疤痕,俗称“麻脸”。古代中医用“人痘”预防天花,“牛痘”的发明彻底消灭了天花,在人类征服天花的历程中,中国发明的人痘接种法和琴纳发明的牛痘接种法,都为消灭天花发挥了作用。特别是广泛接种牛痘以后,天花发病率明显降低。20世纪70年代后,天花在中国停止传播,80年代,天花在全世界被消灭。这是迄今为止人类消灭的唯一一种传染病。

鼠疫是由鼠疫杆菌所致的烈性传染病,由于其传染性强,病死率高,曾给人类造成极大的危害。远在二千年以前,人类文字即有鼠疫记载。世界性鼠疫大流行,历史上记载过三次,第一次发生在6世纪,首先在地中海附近地区流行,几乎遍及所有国家,前后持续50年,死亡人口达1亿之多;第二次发生于14世纪,当时称之为“黑死病”,波及整个欧洲、亚洲和非洲北部,前后延续15年,约造成4000万人死亡,使欧洲人口减少约有三分之一;第三次发生于18世纪末至19世纪初,波及32个国家,死亡人数也不在少数。自20世纪40年代后,较小范围的鼠疫流行仍不断发生,有些国家仍有大片鼠疫自然疫源地存在。而有些战争狂徒,不择手段地研究并使用鼠疫杆菌等生化武器来对付敌方,人为地造成鼠疫的流行。

人类感染禽流感的潜伏期一般为1~7天,早期症状与人流感相似,主要表现为发热,体温一般可达39℃,持续1~7天,伴有流涕、咳嗽、咽痛、全身酸痛,有些病人出现恶心、腹痛、腹泻、结膜炎以及肺部干、湿性罗音。部分患者病情进展迅速,口腔黏膜、四肢、胸腹部皮肤出现出血点,并可以迅速融合成片。肺部炎症进行性加重,导致呼吸窘迫综合征、肺出血、胸腔积液、呼吸衰竭、心功能衰竭、肾功能衰竭、感染性休克等多脏器功能衰竭而死亡!

安东尼·列文虎克(Antony

van

Leeuwenhoek,1632年10月24日—1723年8月26日),荷兰显微镜学家、微生物学的开拓者,生卒均于荷兰代尔夫特。由于勤奋及本人特有的天赋,他磨制的透镜远远超过同时代人。他的放大透镜以及简单的显微镜形式很多,透镜的材料有玻璃、宝石、钻石等。其一生磨制了400多个透镜,有一架简单的透镜,其放大率竟达270倍。其主要成就:首次发现微生物,最早纪录肌纤维、微血管中血流。

路易·巴斯德(Louis

Pasteur)1822年12月27日出生于法国东尔城,毕业于巴黎大学,信仰基督教(天主教会),法国著名的微生物学家、爱国化学家,1895年9月28日逝世。

巴斯德年过半百又开始潜心研究炭疽——一种侵袭牛和许多其他动物包括人在内的严重传染病。巴斯德证明有一种特殊的细菌是这种病的致病因素。但是远比这更为重要的是他发明一种弱株炭疽杆菌,用这种弱株给牛注射,会使这种病发作轻微,而无致命危险,并且还会使牛对此病的正常状况产生免疫力。巴斯德公开演示证明了他的方法会使牛产生免疫力,引起了巨大的轰动。人们很快就认识到他的一般方法可用于许多其他传染病的预防。

巴斯德本人在他那举世无双的著名成就基础之上发明了一种人体免疫法,此法使人接种后对可怕的狂犬病具有免疫能力。从那时起,其他科学家也发明了防治许多严重疾病如流行性斑疹伤寒和脊髓灰质炎的疫苗。

巴斯德还发现了厌氧生活现象,即某些微生物能在无空气或无氧的条件下生存。巴斯德对蚕病的研究成果有巨大的商业价值。他的其他成就之一就是发明了鸡霍乱——家禽的霍乱疫苗。

科赫贡献

在人类和各种疾病作斗争时,罗伯特科赫无疑是表现最为突出的科学家之一。科赫贡献不仅局限于对肺结核、鼠疫、霍乱等传染性疾病的研究,同时他还找到了抑制这些传染性疾病的方法。

1905年,科赫发表了关于探析结核病病原的方法,这一发现也成为医学领域的里程碑。基于科赫在医学领域的贡献,

人们将科赫称为“瘟疫的克星”。2003年爆发的SARS病毒,让全球人民为之恐慌。为了控制SARS的扩大,多个国家的科学家们共同研究SARS的病原体,想要从根源入手控制SARS。在科学家们的努力之下,终于找到冠状病毒是引起SARS爆发的原因。而科学家们能找到引起SARS的元凶,依靠的是科赫在细菌学领域的发现。从各国协力战胜SARS来看,科赫贡献起到了不可磨灭的作用。在人类历史发展进程中,人类为了征服自然,遇到过各种各样的挑战。

根据历史资料记载,大规模的鼠疫曾发生过三次,每一次的鼠疫爆发都夺取上亿万人的性命。人类在找到控制鼠疫蔓延的方法之前,几乎是“谈鼠疫色变”。而“肺结核病”又被称为痨病,对古人而言,患上痨病相当于患上绝症,因为根本找不到治疗的方法。

血吸虫病俗称“大肚子病”,是由于人或牛、羊、猪等哺乳动物感染了血吸虫所引起的一种传染病和寄生虫病。血吸虫病有急性、慢性之分。急性血吸虫病是在大量感染尾蚴的情况下发生的,病人发病迅猛,可在短期内发展成为晚期或直接进入衰竭状态,导致死亡。

血吸虫病疫区主要分布在江南,以鄱阳湖、洞庭湖、太湖周围的湖区最为多见。江西省余江县是血吸虫病的重灾区,据余江县血防史志记载,从1919年到1949年,余江近3万人死于血吸虫病,在消灭血吸虫中作为全国重点,余江县首先开展了消灭血吸虫病的大会战。1958年5月12日至22日,省里组织专业技术人员全面复查鉴定,证实“余江县血防工作不论在消灭钉螺,治疗病人,粪便管理方面,都完全超过了中央制定的基本消灭血吸虫病的标准,取得了根除血吸虫病的伟大胜利”。

屠呦呦:抗疟药青蒿素和双氢青蒿素的发现者,中国中医科学院终身研究员兼首席研究员、青蒿素研究中心主任。1930年12月30日出生于浙江省宁波市,其名“呦呦”源自《诗经》中的诗句“呦呦鹿鸣,食野之蒿”。

疟疾是一种严重危害人类生命健康的世界性流行病。1969年,中国中医科学院屠呦呦教授接到“523项目”,扛起了抗疟相关中草药研究的艰巨任务。1971年10月,屠呦呦第一次成功地用沸点较低的乙醚制取青蒿提取物,并在实验室中观察到这种提取物对疟原虫的抑制率达到了100%。这是在屠呦呦经历了第190次失败之后才出现的。此后,她又进行了药理和毒理研究,为确保用药安全她甚至以身试药。从1972-1978年,共治疗2099例疟疾,患者全部痊愈。2011年9月,屠呦呦荣获拉斯克临床医学研究奖。2015年10月,屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖,成为中国获得自然科学类诺贝尔奖第一人。

中国与传染性疾病斗争的故事取得成绩

(一)中国学者发现沙眼衣原体

“衣原体之父”汤飞凡是我国第一代医学病毒学家、医学微生物学家,他在微生物学、免疫学和抗菌素学方面有很多建树,特别是沙眼衣原体的发现举世瞩目。

(二)中国儿童与“脊灰”绝缘

麻风病是一种由麻风分枝杆菌引起的慢性传染性疾病,主要侵犯皮肤、粘膜和周围神经,在中国已有几千年流行史,曾是严重危害人民身体健康的慢性传染病之一

(四)中国血吸虫防治取得卓越成效

(五)中国研制出抗疟新药“青蒿素”并获诺奖

(三)中国控制和基本消灭麻风病

(六)中国批准世界首个EV71灭活疫苗

肠道病毒71型(EV71)属小RNA病毒科肠道病毒属,是手足口病(HFMD)和中枢神经系统疾病的重要病原体,常引起儿童手足口病、病毒性咽峡炎,重症患儿会出现心肌炎、肺水肿、脑炎等,甚至引起死亡。

1.传染病是人类健康的大敌,人类与传染病进行了长期不懈的斗争,我们一起回顾一下:

(1)早在3世纪,一旦某地瘟疫流行,人们会背井离乡外出避疫.这说明人们很早就意识到了传染病具有传染性、流行性的特点.

(2)北宋时期,我国人民最早采用接种人痘的方法预防天花;1796年,詹钠发明了牛痘接种法来代替人痘接种法.这两种方法都属于特异性免疫.

(3)19世纪,巴斯德和科赫等科学家陆续发现细菌、真菌、病毒、寄生虫等是引起传染病的“罪魁祸首”,它们统称为病原体.

(4)新中国成立初期,我国就开始了预防接种工作,这属于传染病预防措施中的保护易感人群.

(5)近些年来,产生了一些新的传染病,例如,1981年美国发现世界首例艾滋病患者,

(6)2015年,我国科学家屠呦呦发现青蒿素-一种治疗疟疾的中成药,荣获诺贝尔生理学或医学奖,疟疾属于血液传染病,吸血的动物是其传播途径

我能行,我最棒!

一、选择题

1、“微生物学之父”之称的是(

)

A、列文虎克

B、巴斯德

C、科赫

D、列宁

2、时下,饲养狗、猫等宠物成为时尚,同时也带来了狂犬病传播的隐患。人一旦被狗、猫咬伤,要及时注射狂犬疫苗。那么,所注射的物质和采取的措施分别是:(

)

A.抗原、保护易感人群

B.抗原、控制传染源

C.抗体、保护易感人群

D.抗体、切断传播途径

3、2018年世界防治结核病日主题宣传活动3月24日在湖北武汉举行,下列有关结核病和艾滋病说法正确的是(

)

A.结核杆菌是结核病的传染源,艾滋病患者属于病原体。

B.从预防措施上看,加强体育锻炼属于保护易感人群

C.与艾滋病患者一般接触(如握手等),会使人感染艾滋病

D.接种卡介苗可以预防结核病,也可以预防艾滋病

B

A

B

二、填空题:

1、疾控专家建议,禽类交易可以参考猪肉交易的方式,统一宰杀、冷藏运输,保证市场清洁,从源头上控制可能带有禽流感病毒的活禽感染他人。人们如果发现养鸡场有鸡感染了禽流感,就会把整个养鸡场的鸡扑杀,焚烧,掩埋,这在预防传染病上属于

。

2、“瘟疫的克星”是

。

3、预防传染病措施中,扑杀,焚烧,掩埋,隔离属于

,通风,打扫卫生属于

,

锻炼身体,打预防针属于

。

控制传染源

科赫

控制传染源

切断传播途径

保护易感人群