鲁教版(五四学制)六年级上册地理 第四章第三节 人类的聚居地—聚落 课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 鲁教版(五四学制)六年级上册地理 第四章第三节 人类的聚居地—聚落 课件(共36张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2020-06-08 20:52:31 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

请您欣赏……

上海

南京

广州

北京

乌鲁木齐

上海

南京

北京

乌鲁木齐

广州

第三节

人类的聚居地--聚落

1、何为聚落

聚落是人类各种各样的居住地的总称。

2、聚落的分类?

聚落分为乡村聚落和城市聚落。

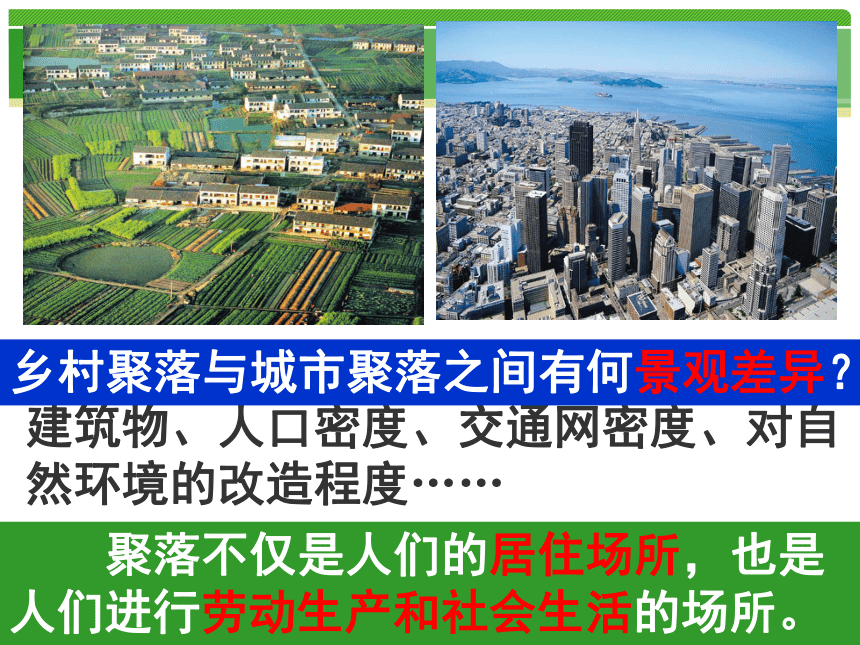

建筑物、人口密度、交通网密度、对自然环境的改造程度……

聚落不仅是人们的居住场所,也是人们进行劳动生产和社会生活的场所。

乡村聚落与城市聚落之间有何景观差异?

耕作→农村

放牧→牧村

捕鱼→渔村

生活在乡村聚落中的人们,从事哪些工作呢?

伐木→林场

工业

生活在城市聚落中的人们,从事哪些工作呢?

商业

服务业

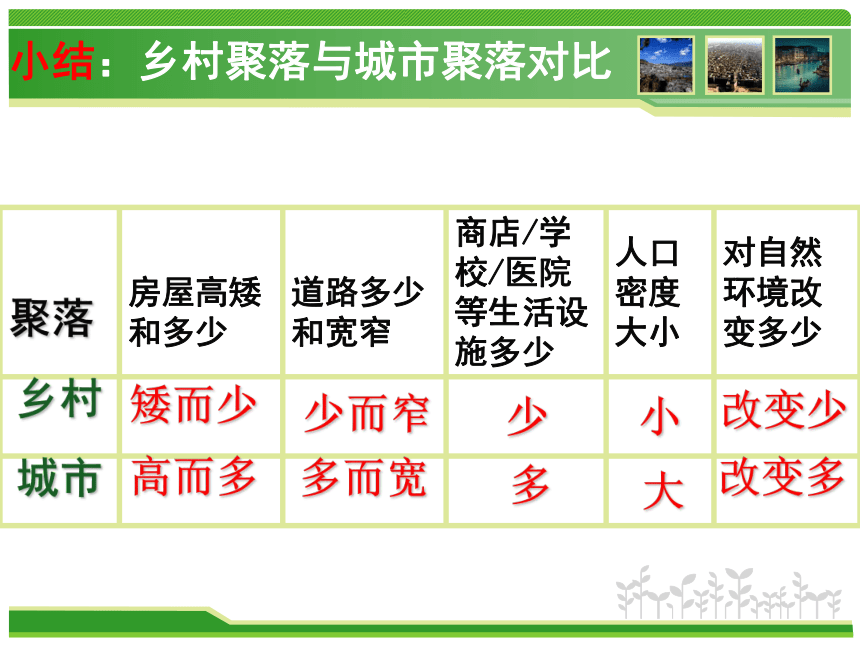

聚落

房屋高矮和多少

道路多少和宽窄

商店/学校/医院等生活设施多少

人口密度大小

对自然环境改变多少

乡村

城市

高而多

矮而少

少而窄

多而宽

少

多

小

大

改变少

改变多

小结:乡村聚落与城市聚落对比

3、落在何处

究竟该落在何处?

活动:我的聚落我做主

假设你是一名原始部落的首领,你将带领族人定居下来,寻找定居地点时考虑的主要因素有哪些,并作出解释?

二、影响聚落形成与发展的主要因素

水源

土壤

地形

气候

……

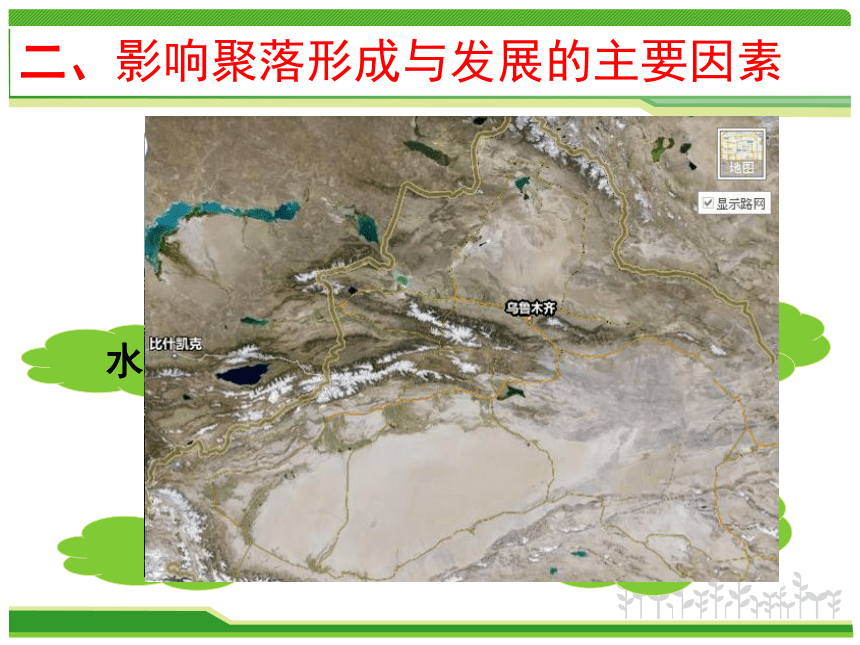

二、影响聚落形成与发展的主要因素

水源

交通

土壤

地形

自然资源

气候

……

石家庄

呈团块状分布

呈条带状分布

三、聚落的形态

平原地区

山谷地区

沙漠地区

呈带状分布的聚落

沙漠地区

呈点状分布的聚落

沙漠地区

聚落之中,最具代表性的事物是什么?

房屋是聚落的细胞,道路是聚落的血管,住民是聚落的神经。人们总是通过建筑的各种形式来表达各种文化理念。因此,任何聚落不论怎样简单或多么复杂,民居都成为一个聚落最有其特色的代表。

四、民居与自然环境

思考:不同的自然环境下的房屋一样吗?

活动:我当小小建筑师

展示你设计的房屋,介绍房屋设计和当地自然环境之间的关系。

热带沙漠地区

在热带沙漠地区,白天炎热,昼夜温差大,当地的房屋具有厚墙、窗小的特点。厚墙可以减少传入的太阳热量,小窗可以减少吹进的热风。

热带雨林地区

热带地区全年炎热多雨,乡村聚落中常见双层木楼或竹楼,就地取材,下层空着或放杂物,养牲畜,上层住人,因为上层风大凉爽,还可以避免潮湿。

草屋

竹楼

树屋

温带草原地区

圆形结构

避开强风

封闭严密

昼夜温差大

容易拆卸

适合游牧生活

黄土高原

就地取材;

直立性很强的黄土。

冬暖夏凉。

贵州山区

吊脚楼

北极雪屋

雪块为砖

就地取材

圆形屋顶

避开强风

雪下通道

聚暖防寒

泰国“高架屋”

旱季里上楼下楼;雨季里跨出门槛就是河,坐着小船来回跑。

日本的轻木质房屋

各地民居的差异除了受自然环境外,还可能受到哪些因素的影响?

宗教习俗、历史文化??????

民居与环境

维吾尔族民居在建筑装饰方面,多用虚实对比,重点点缀的手法,廊檐彩画、砖雕、木刻以及窗棂花饰,多为花草或几何图形;门窗口多为拱形;色彩则以白色和绿色为主调,表现出伊斯兰教的特有风格。

拉萨的八廓街民居群是围绕大昭寺发展起来的,是城镇宗教聚落的典型代表。富有宗教意义的装饰更是西藏民居最醒目的标识,外墙门窗上挑出的小檐下悬红蓝白三色条形布幔,周围窗套为黑色。在藏族的宗教色彩观中,此三色分别寓示火、云、天,以此来表达吉祥的愿望。

客家土楼出于族群安全而采取的一种自卫式的居住样式。在当时倭寇入侵、年年内战的情况下,要选择一种既有利于家族团结,又能防御战争的建筑样式。

欣赏世界文化遗产

总结

城市

乡村

气候

地形

水源

土壤

分类

自然资源、交通

Thank

You!

请大家批评指正!

1、关于乡村与城市聚落景观的描述,正确的是(

)

A.城市自然景观改变小、建筑密而高

B.乡村道路纵横交错,网线密集

C.城市人口密度大,商店、学校、医院多

D.乡村人们工作节奏快,文化生活丰富

2、影响聚落形成与发展的主要因素有

(

)

①地形②资源③土壤④水源⑤气候⑥植被⑦地质⑧交通

A.①③⑤⑦

B.②④⑥⑧

C.②③④⑤

D.全选

C

D

练一练

4、古朴自然的丽江古城在我国哪个省?

(

)

A.贵州省

B.云南省

C.四川省

D.广西壮族自治区

B

3、聚落分布比较密集的地方,一般位于(

)

A.河流中下游平原地区

B.河流上游地区

C.高山地区

D.荒漠地区

A

练一练

5.关于保护传统民居的说法,错误的是(

)

A.保护传统民居是全人类共同面临的问题

B.传统民居又旧又小,不能满足人们住房的需要,都应拆掉盖成楼房

C.保护传统民居是保护一种优秀的文化传统

D.世界各地都在大力保护具有民族特色的传统民居

B

请您欣赏……

上海

南京

广州

北京

乌鲁木齐

上海

南京

北京

乌鲁木齐

广州

第三节

人类的聚居地--聚落

1、何为聚落

聚落是人类各种各样的居住地的总称。

2、聚落的分类?

聚落分为乡村聚落和城市聚落。

建筑物、人口密度、交通网密度、对自然环境的改造程度……

聚落不仅是人们的居住场所,也是人们进行劳动生产和社会生活的场所。

乡村聚落与城市聚落之间有何景观差异?

耕作→农村

放牧→牧村

捕鱼→渔村

生活在乡村聚落中的人们,从事哪些工作呢?

伐木→林场

工业

生活在城市聚落中的人们,从事哪些工作呢?

商业

服务业

聚落

房屋高矮和多少

道路多少和宽窄

商店/学校/医院等生活设施多少

人口密度大小

对自然环境改变多少

乡村

城市

高而多

矮而少

少而窄

多而宽

少

多

小

大

改变少

改变多

小结:乡村聚落与城市聚落对比

3、落在何处

究竟该落在何处?

活动:我的聚落我做主

假设你是一名原始部落的首领,你将带领族人定居下来,寻找定居地点时考虑的主要因素有哪些,并作出解释?

二、影响聚落形成与发展的主要因素

水源

土壤

地形

气候

……

二、影响聚落形成与发展的主要因素

水源

交通

土壤

地形

自然资源

气候

……

石家庄

呈团块状分布

呈条带状分布

三、聚落的形态

平原地区

山谷地区

沙漠地区

呈带状分布的聚落

沙漠地区

呈点状分布的聚落

沙漠地区

聚落之中,最具代表性的事物是什么?

房屋是聚落的细胞,道路是聚落的血管,住民是聚落的神经。人们总是通过建筑的各种形式来表达各种文化理念。因此,任何聚落不论怎样简单或多么复杂,民居都成为一个聚落最有其特色的代表。

四、民居与自然环境

思考:不同的自然环境下的房屋一样吗?

活动:我当小小建筑师

展示你设计的房屋,介绍房屋设计和当地自然环境之间的关系。

热带沙漠地区

在热带沙漠地区,白天炎热,昼夜温差大,当地的房屋具有厚墙、窗小的特点。厚墙可以减少传入的太阳热量,小窗可以减少吹进的热风。

热带雨林地区

热带地区全年炎热多雨,乡村聚落中常见双层木楼或竹楼,就地取材,下层空着或放杂物,养牲畜,上层住人,因为上层风大凉爽,还可以避免潮湿。

草屋

竹楼

树屋

温带草原地区

圆形结构

避开强风

封闭严密

昼夜温差大

容易拆卸

适合游牧生活

黄土高原

就地取材;

直立性很强的黄土。

冬暖夏凉。

贵州山区

吊脚楼

北极雪屋

雪块为砖

就地取材

圆形屋顶

避开强风

雪下通道

聚暖防寒

泰国“高架屋”

旱季里上楼下楼;雨季里跨出门槛就是河,坐着小船来回跑。

日本的轻木质房屋

各地民居的差异除了受自然环境外,还可能受到哪些因素的影响?

宗教习俗、历史文化??????

民居与环境

维吾尔族民居在建筑装饰方面,多用虚实对比,重点点缀的手法,廊檐彩画、砖雕、木刻以及窗棂花饰,多为花草或几何图形;门窗口多为拱形;色彩则以白色和绿色为主调,表现出伊斯兰教的特有风格。

拉萨的八廓街民居群是围绕大昭寺发展起来的,是城镇宗教聚落的典型代表。富有宗教意义的装饰更是西藏民居最醒目的标识,外墙门窗上挑出的小檐下悬红蓝白三色条形布幔,周围窗套为黑色。在藏族的宗教色彩观中,此三色分别寓示火、云、天,以此来表达吉祥的愿望。

客家土楼出于族群安全而采取的一种自卫式的居住样式。在当时倭寇入侵、年年内战的情况下,要选择一种既有利于家族团结,又能防御战争的建筑样式。

欣赏世界文化遗产

总结

城市

乡村

气候

地形

水源

土壤

分类

自然资源、交通

Thank

You!

请大家批评指正!

1、关于乡村与城市聚落景观的描述,正确的是(

)

A.城市自然景观改变小、建筑密而高

B.乡村道路纵横交错,网线密集

C.城市人口密度大,商店、学校、医院多

D.乡村人们工作节奏快,文化生活丰富

2、影响聚落形成与发展的主要因素有

(

)

①地形②资源③土壤④水源⑤气候⑥植被⑦地质⑧交通

A.①③⑤⑦

B.②④⑥⑧

C.②③④⑤

D.全选

C

D

练一练

4、古朴自然的丽江古城在我国哪个省?

(

)

A.贵州省

B.云南省

C.四川省

D.广西壮族自治区

B

3、聚落分布比较密集的地方,一般位于(

)

A.河流中下游平原地区

B.河流上游地区

C.高山地区

D.荒漠地区

A

练一练

5.关于保护传统民居的说法,错误的是(

)

A.保护传统民居是全人类共同面临的问题

B.传统民居又旧又小,不能满足人们住房的需要,都应拆掉盖成楼房

C.保护传统民居是保护一种优秀的文化传统

D.世界各地都在大力保护具有民族特色的传统民居

B