土壤肥力及其影响因素-2020届高考地理(湘教版)二轮专题复习课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 土壤肥力及其影响因素-2020届高考地理(湘教版)二轮专题复习课件(共43张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2020-06-10 08:30:10 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

土壤肥力及其影响因素

微专题

土壤是覆盖在地球陆地表面上能够生长植物的疏松表层。

土壤特征:

有生物活性、孔隙结构;

土壤功能:

有肥力及生产性能、

缓冲与净化功能。

一、土壤肥力形成原理

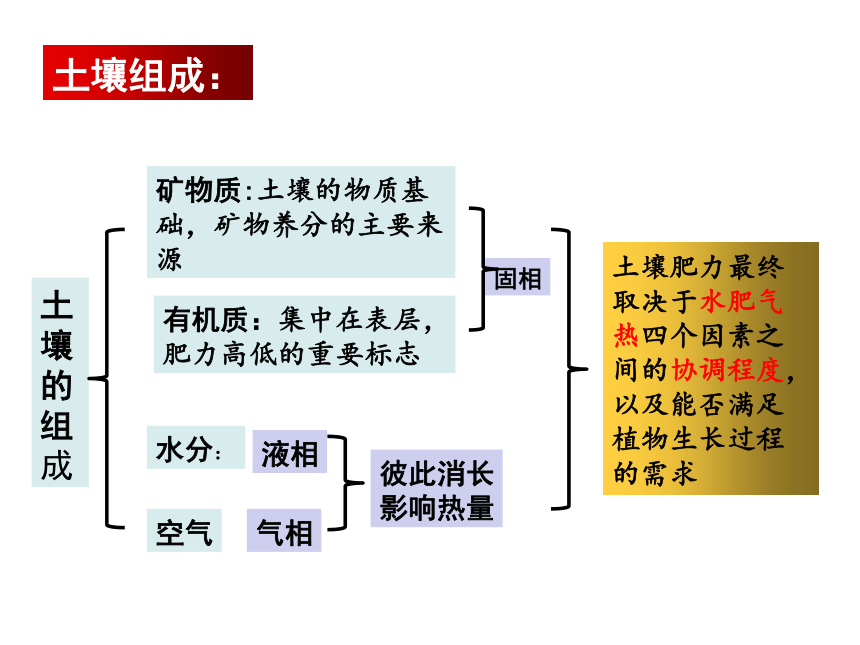

土壤组成:

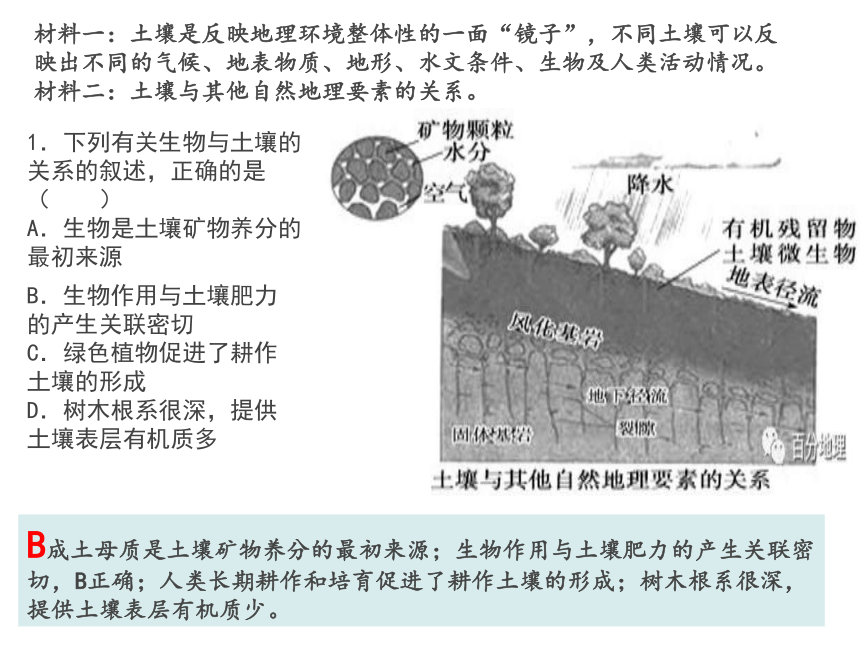

材料一:土壤是反映地理环境整体性的一面“镜子”,不同土壤可以反映出不同的气候、地表物质、地形、水文条件、生物及人类活动情况。

材料二:土壤与其他自然地理要素的关系。

1.下列有关生物与土壤的关系的叙述,正确的是(

)

A.生物是土壤矿物养分的最初来源

B.生物作用与土壤肥力的产生关联密切

C.绿色植物促进了耕作土壤的形成

D.树木根系很深,提供土壤表层有机质多

B成土母质是土壤矿物养分的最初来源;生物作用与土壤肥力的产生关联密切,B正确;人类长期耕作和培育促进了耕作土壤的形成;树木根系很深,提供土壤表层有机质少。

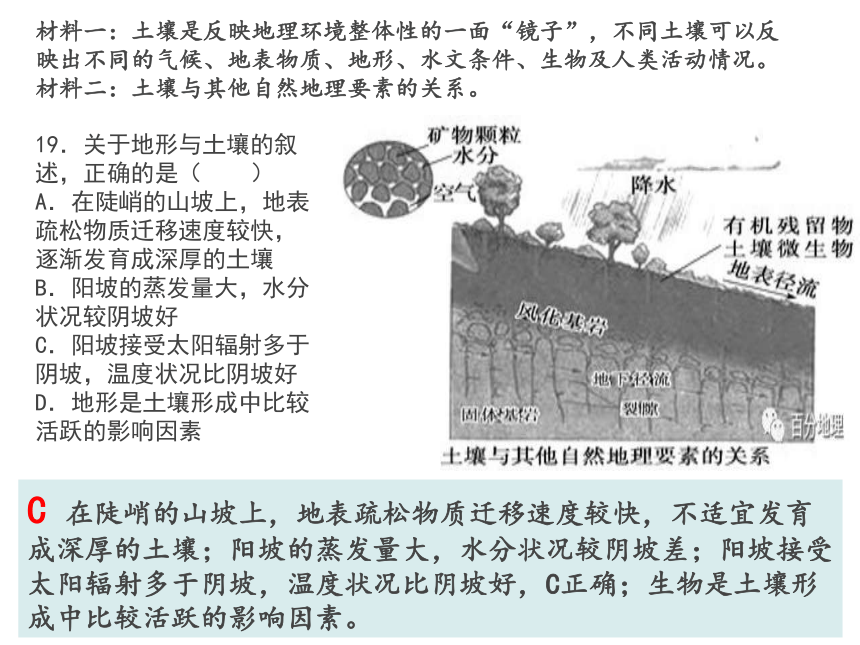

材料一:土壤是反映地理环境整体性的一面“镜子”,不同土壤可以反映出不同的气候、地表物质、地形、水文条件、生物及人类活动情况。

材料二:土壤与其他自然地理要素的关系。

19.关于地形与土壤的叙述,正确的是(

)

A.在陡峭的山坡上,地表疏松物质迁移速度较快,逐渐发育成深厚的土壤

B.阳坡的蒸发量大,水分状况较阴坡好

C.阳坡接受太阳辐射多于阴坡,温度状况比阴坡好

D.地形是土壤形成中比较活跃的影响因素

C

在陡峭的山坡上,地表疏松物质迁移速度较快,不适宜发育成深厚的土壤;阳坡的蒸发量大,水分状况较阴坡差;阳坡接受太阳辐射多于阴坡,温度状况比阴坡好,C正确;生物是土壤形成中比较活跃的影响因素。

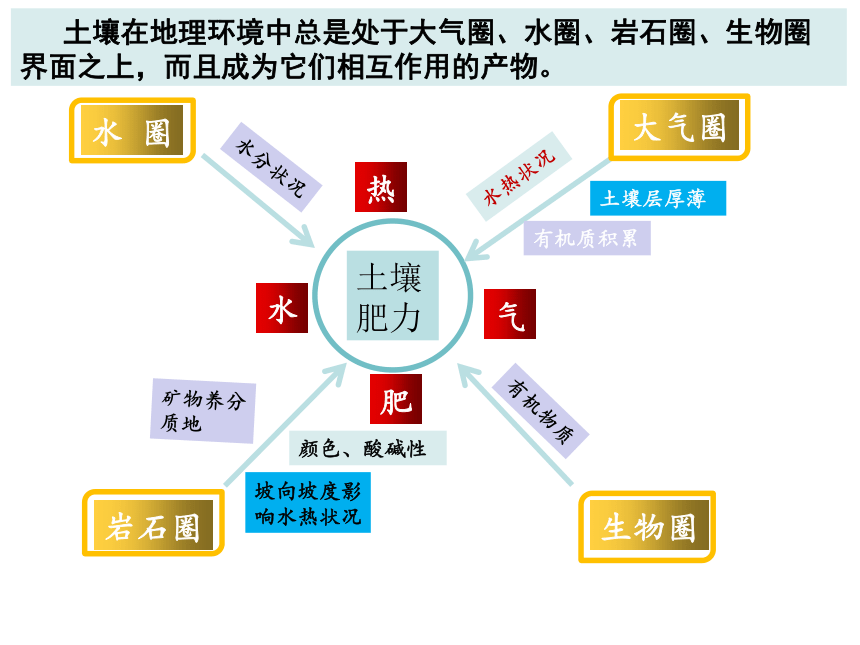

土壤肥力

水

热

气

肥

有机物质

水分状况

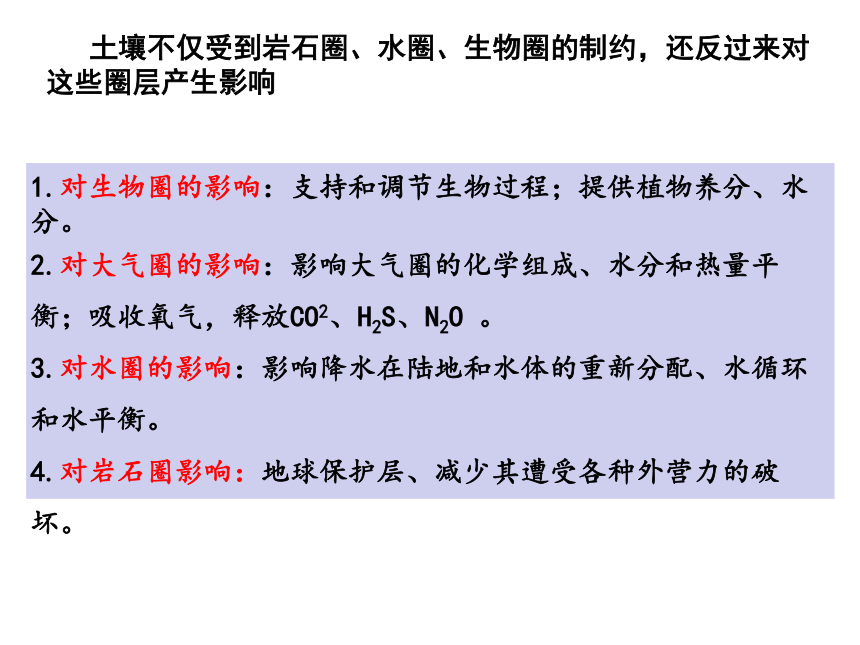

土壤在地理环境中总是处于大气圈、水圈、岩石圈、生物圈界面之上,而且成为它们相互作用的产物。

1.对生物圈的影响:支持和调节生物过程;提供植物养分、水分。?

2.对大气圈的影响:影响大气圈的化学组成、水分和热量平衡;吸收氧气,释放CO2、H2S、N2O?。

3.对水圈的影响:影响降水在陆地和水体的重新分配、水循环和水平衡。

4.对岩石圈影响:地球保护层、减少其遭受各种外营力的破坏。

土壤不仅受到岩石圈、水圈、生物圈的制约,还反过来对这些圈层产生影响?

1.土壤有机质对土壤肥力的作用

土壤养分的主要来源;促进土壤结构形成,改善土壤物理性质;提高土壤的保肥能力和缓冲性能;腐殖质具有生理活性,能促进作物生长、发育;腐殖质具有络合作用,有助于消除土壤的污染。?

2.土壤有机质的积累和调控

种植绿肥,增施有机肥料;秸秆还田;调节土壤水热状况。

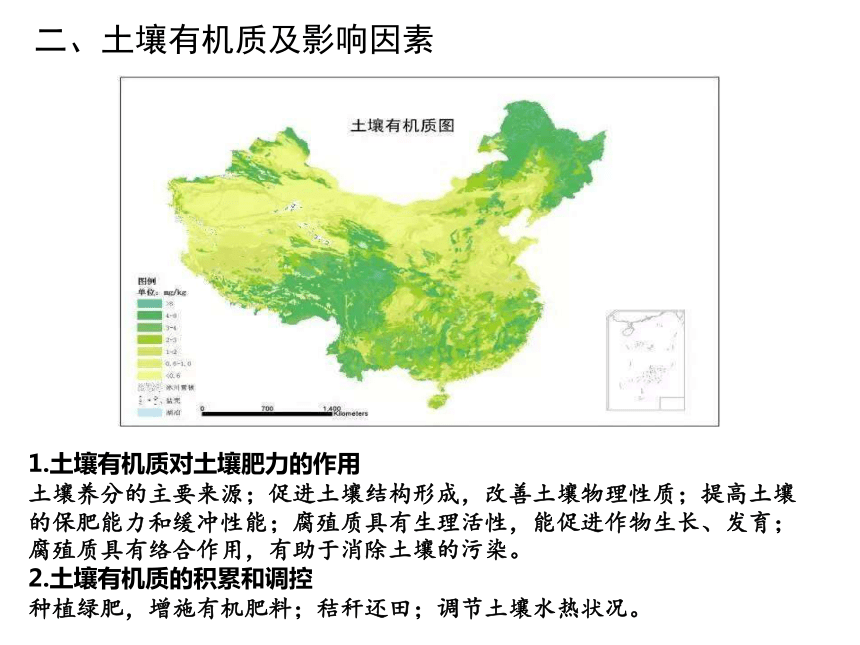

二、土壤有机质及影响因素

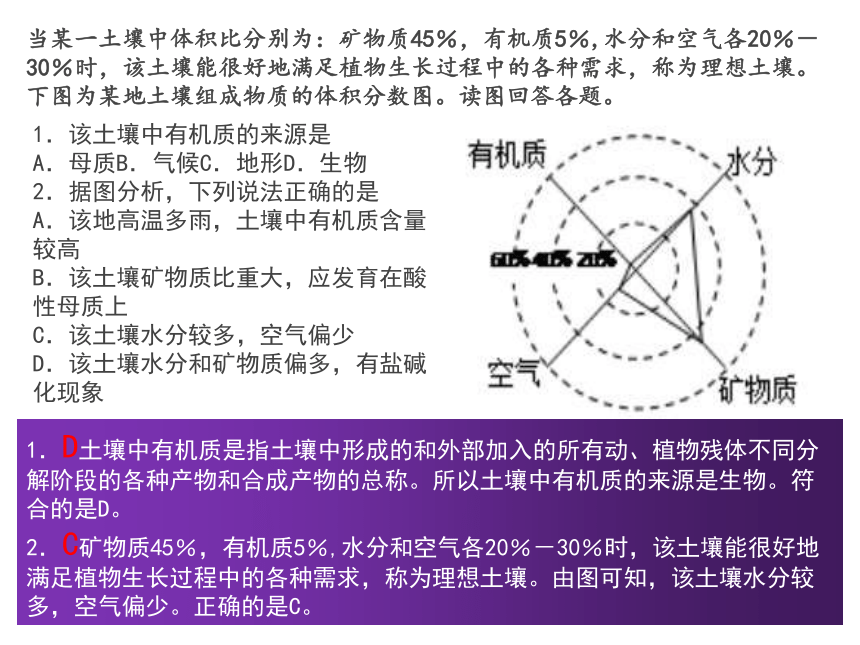

当某一土壤中体积比分别为:矿物质45%,有机质5%,水分和空气各20%-30%时,该土壤能很好地满足植物生长过程中的各种需求,称为理想土壤。下图为某地土壤组成物质的体积分数图。读图回答各题。

1.该土壤中有机质的来源是

A.母质B.气候C.地形D.生物

2.据图分析,下列说法正确的是

A.该地高温多雨,土壤中有机质含量较高

B.该土壤矿物质比重大,应发育在酸性母质上

C.该土壤水分较多,空气偏少

D.该土壤水分和矿物质偏多,有盐碱化现象

1.D土壤中有机质是指土壤中形成的和外部加入的所有动、植物残体不同分解阶段的各种产物和合成产物的总称。所以土壤中有机质的来源是生物。符合的是D。

2.C矿物质45%,有机质5%,水分和空气各20%-30%时,该土壤能很好地满足植物生长过程中的各种需求,称为理想土壤。由图可知,该土壤水分较多,空气偏少。正确的是C。

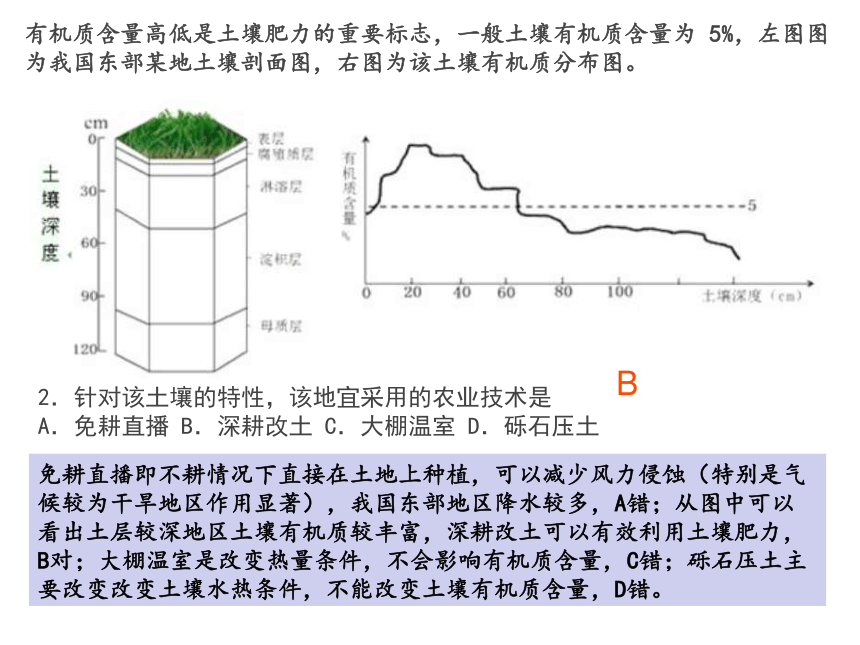

有机质含量高低是土壤肥力的重要标志,一般土壤有机质含量为

5%,左图为我国东部某地土壤剖面图,右图为该土壤有机质分布图。

1.关于该地表层土壤的描述,正确的是

A.地表枯枝落叶多,有机质含量较高B.人工增施有机肥,有机质含量较高,

C.受流水侵蚀作用,有机质含量较低D.气候干旱植被稀少,有机质含量低

从右图可以看出该地土壤表层(0厘米附近)有机质含量低于5说明地表有机质含量较少,枯枝落叶必须经过分解才能形成有机质,A错;如果人工增施有机肥一般会分布在表层附近,B错;从图9可以看出表层土壤肥力较低,说明受外力作用,肥力流失较多,我国东部地区降水丰富,为流水侵蚀作用,C对;我国东部地区季风气候,降水较多,D错。

C

有机质含量高低是土壤肥力的重要标志,一般土壤有机质含量为

5%,左图图为我国东部某地土壤剖面图,右图为该土壤有机质分布图。

2.针对该土壤的特性,该地宜采用的农业技术是

A.免耕直播

B.深耕改土

C.大棚温室

D.砾石压土

免耕直播即不耕情况下直接在土地上种植,可以减少风力侵蚀(特别是气候较为干旱地区作用显著),我国东部地区降水较多,A错;从图中可以看出土层较深地区土壤有机质较丰富,深耕改土可以有效利用土壤肥力,B对;大棚温室是改变热量条件,不会影响有机质含量,C错;砾石压土主要改变改变土壤水热条件,不能改变土壤有机质含量,D错。

B

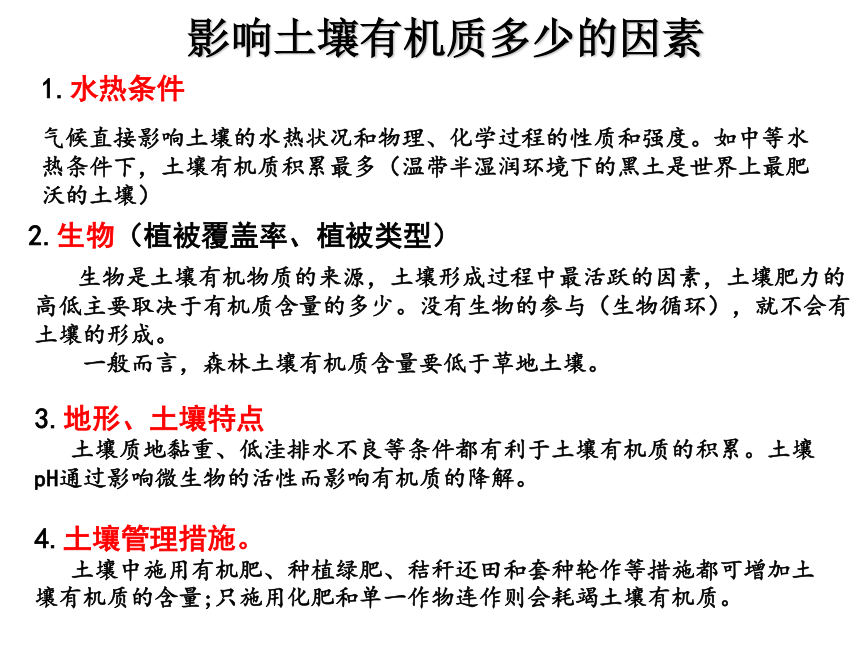

3.地形、土壤特点

土壤质地黏重、低洼排水不良等条件都有利于土壤有机质的积累。土壤pH通过影响微生物的活性而影响有机质的降解。

4.土壤管理措施。

土壤中施用有机肥、种植绿肥、秸秆还田和套种轮作等措施都可增加土壤有机质的含量;只施用化肥和单一作物连作则会耗竭土壤有机质。

生物是土壤有机物质的来源,土壤形成过程中最活跃的因素,土壤肥力的高低主要取决于有机质含量的多少。没有生物的参与(生物循环),就不会有土壤的形成。

一般而言,森林土壤有机质含量要低于草地土壤。

气候直接影响土壤的水热状况和物理、化学过程的性质和强度。如中等水热条件下,土壤有机质积累最多(温带半湿润环境下的黑土是世界上最肥沃的土壤)

1.水热条件

2.生物(植被覆盖率、植被类型)

影响土壤有机质多少的因素

森林可以吸收大量的CO2,而森林土壤是CO2产生的重要来源,土壤CO2主要来自于微生物呼吸、植物根呼吸和土壤动物呼吸。某科研小组对武夷山同一海拔、同一坡向、同一优势树种(米槠林)的土壤进行了研究,结果如图所示。据此完成下列各题。

土壤微生物生物量是指土壤中体积很小的活的细菌、真菌、藻类和土壤微动物体内所含的生物总量。它是土壤有机质转化的主导因子,对了解土壤肥力具有重要意义。下图为岷江上游河谷各类植被在土层0—10厘米不同季节土壤微生物生物量分布图。据此完成下列小题。

15.图中土壤微生物生物量的分布特点是( )

A.春夏季多,秋冬季少

B.随纬度升高而降低

C.夏秋季多,冬春季少

D.随海拔升高而降低

16.影响土壤微生物生物量多少的主要因素是( )

A.土壤有机质含量

B.土壤湿度和温度

C.海拔高低和降水

D.植被的疏密程度

15.C读图分析可知,在各类植被中土壤微生物生物量都为夏秋季多,冬春季少,并且高值相差不大,没有明显的纬度变化和海拔变化,故答案选C。

16.B由上题分析可知,土壤微生物生物量含量在夏秋季节多,冬春季节少。该地位于岷江上游,属于季风气候区,夏秋季节降水多,温度高,枯枝落叶较多,有利于微生物的滋生与繁殖,因此含量较多,故答案选B项。

森林可以吸收大量的CO2,而森林土壤是CO2产生的重要来源,土壤CO2主要来自于微生物呼吸、植物根呼吸和土壤动物呼吸。某科研小组对武夷山同一海拔、同一坡向、同一优势树种(米槠林)的土壤进行了研究,结果如图所示。据此完成下列各题。

土壤微生物生物量是指土壤中体积很小的活的细菌、真菌、藻类和土壤微动物体内所含的生物总量。它是土壤有机质转化的主导因子,对了解土壤肥力具有重要意义。下图为岷江上游河谷各类植被在土层0—10厘米不同季节土壤微生物生物量分布图。据此完成下列小题。

17.与春季相比,秋季土壤微生物生物量大的主要原因是( )

A.有大量枯枝落叶进入土壤

B.秋季微生物繁殖快

C.气温回升,生物生长旺盛

D.土壤湿度和温度高

17.A

秋季树木落叶,枯枝落叶最多,生物的分解量最大,因此微生物的生物量最大,故答案选A。

土壤有机碳是通过微生物作用所形成的腐殖质、动植物残体和微生物体的合称,是衡量土壤肥力的重要指标之一。某考察队到素有新疆“湿岛”之称的伊犁河谷进行了野外调查,通过对不同植被下土壤剖面的采样,分析发现了伊犁河谷土壤有机碳含量的变化。研究还表明,不同的气候条件和人类干扰强度影响了土壤有机碳的输入量以及微生物对土壤有机碳的分解转化,从而影响了土壤有机碳的含量。

(1)比较典型草原与落叶阔叶林下的土壤有机碳含量随土层深度变化的异同点。

相同点:土壤有机碳含量均随土层深度的增加而降低。

不同点:典型草原下的土壤有机碳含量随土层深度的增加下降幅度大,而落叶阔叶林下的土壤有机碳含量降幅较小。

土壤有机碳是通过微生物作用所形成的腐殖质、动植物残体和微生物体的合称,是衡量土壤肥力的重要指标之一。某考察队到素有新疆“湿岛”之称的伊犁河谷进行了野外调查,通过对不同植被下土壤剖面的采样,分析发现了伊犁河谷土壤有机碳含量的变化。研究还表明,不同的气候条件和人类干扰强度影响了土壤有机碳的输入量以及微生物对土壤有机碳的分解转化,从而影响了土壤有机碳的含量。

(2)推测伊犁河谷研究区表层土壤有机碳含量随海拔变化的总体特点,并解释其自然原因。

土壤有机碳含量大致随海拔升高而波状增加。

原因:随着海拔的升高,气温下降,微生物分解动植物残体的速度变缓,使土壤中有机碳积累量较高。

土壤有机碳是通过微生物作用所形成的腐殖质、动植物残体和微生物体的合称,是衡量土壤肥力的重要指标之一。某考察队到素有新疆“湿岛”之称的伊犁河谷进行了野外调查,通过对不同植被下土壤剖面的采样,分析发现了伊犁河谷土壤有机碳含量的变化(见图2-1-33)。研究还表明,不同的气候条件和人类干扰强度影响了土壤有机碳的输入量以及微生物对土壤有机碳的分解转化,从而影响了土壤有机碳的含量。

(3)考察队还发现,与同纬度的内蒙古草原相比,伊犁河谷的土壤有机碳含量明显偏高,试分析其原因。

与内蒙古草原相比,伊犁河谷受地形影响,降水丰富,土地生产力高,草场、森林等植被茂盛,土壤有机碳的输入量多;伊犁河谷海拔较高,人类活动干预少,植被破坏少,土壤有机碳的流失少。

土壤的有机质多少的分析思路

(1)核心思维:土壤有机质的变化=有机质收入量一有机质的支出量。

(2)有机质收入量:枯枝落叶多(含生物遗体多),夏季气候温和湿润或高温多雨,雨热同期,植物生长多,冬季寒冷干燥,枯枝落叶多。

(3)有机质支出量

①微生物消耗:气温高,微生物活跃,分解快,消耗多;气温低,微生物活动弱,分解慢,消耗少。

②植被消耗:植被生长旺盛,消耗大;某种植被生长慢或某种植被减少,消耗少。

③土壤侵蚀或淋溶:风力、流水侵蚀会造成土壤有机质流失;降水较多,会造成有机质溶解流失。

三、土壤温度及影响因素

在一定的温度范围内,土壤温度越高,作物的生长发育越快。

一年内某时段出现低温或高温,常常给农业生产带来危害。作物的种子必须在适宜的土壤温度范围内才萌发。一般作物的根系在土壤温度2一4℃时开始生长,在10℃以上根系生长比较活跃,超过35℃时根系生长受到阻碍。

土壤温度对微生物活性的影响极其明显。大多数土壤微生物的活动要求有15一45℃的温度条件。超出这个范围〔过低或过高),微生物的活动就会受到抑制。

土壤温度对农业的影响

1.北方地区,气候寒冷,土壤温度低是农业生产上的主要矛盾,

采取垄作,可增加对太阳辐射的吸收量和减少反射。垄作的昼夜平均土壤温度可高于平作;

2.深耕松土,增加土壤中的孔隙,改善土壤底层的通气透水

状况,也可提高土壤的吸热和增温、保温能力;

3.适时、适量进行冬灌,使土壤含水量大,散热缓慢,土壤温度变化比干燥土壤缓慢,可保护冬作物安全越冬。

人类对土壤温度的改造

单位时间、单位面积上的土壤与外界的热交换量称之为土壤热通量,正值表明土壤获得热量,负值表明土壤丧失热量。下图示意7月份某地不同深度土壤热通量变化情况。读图完成下列各题。

7.地表至地下40cm范围内,随着深度的增加,土壤的

A.吸热量增加B.散热量增加

C.日温差减小D.日均温减小

8.影响地下lcm土壤热通量日变化的主导因素是

A.太阳辐射B.海陆位置

C.地势高低D.植被覆盖

7.C根据图例,地表至地下40cm范围内,随着深度的增加,土壤的热通量数值变化幅度不断减小,说明日温差减小,C对。正值表明土壤获得热量,负值表明土壤丧失热量,根据横轴时间,白天吸热量增加,夜晚散热量增加,A.B错。地下40cm处热通量一直大于0,不能表示日均温减小,D错。

8.A结合时间分析,在白天,地下1cm处土壤热通量是正值,夜晚是负值,且变化幅度大,说明影响地下lcm土壤热通量日变化主导因素是太阳辐射,A对。海陆位置、地势高低

、植被覆盖没有昼夜差异,B.C.D错。大于凸地,D错。

单位时间、单位面积上的土壤与外界的热交换量称之为土壤热通量,正值表明土壤获得热量,负值表明土壤丧失热量。下图示意7月份某地不同深度土壤热通量变化情况。读图完成下列各题。

9.土壤温度日较差即一天中土壤的最高温度与最低温度之差,土温日较差的大小主要取决于地面热收支状况(如土壤热通量大小)和土壤热特性,下列关于土壤温度日较差大小判断正确的是

A.浅色土壤大于深色土壤

B.干土大于湿土

C.阳坡小于阴坡

D.平地小于凸地

B土壤温度日较差即一天中土壤的最高温度与最低温度之差,土温日较差的大小主要取决于地面热收支状况(如土壤热通量大小)和土壤热特性。浅色土壤热通量小,土温日较差大小浅色土壤小于深色土壤,A错。干土热的快,土温日较差大于湿土,B对。阳坡热量收入多,大于阴坡,C对。平地热通量较大,大于凸地,D错。

土壤温度的影响因素

引起土壤温度变化的热力来源是太阳辐射,但对于不同土壤,即使获得相同的辐射平衡,土温仍可相差很大。而这些差异的造成,要从土壤的本身杨理性质以及某些外界条件中找原因。

(一)土壤湿度

土壤湿度对温度的影响一方面表现在它对土壤热力特性一导热率、热容垦上,另一方面对于潮湿的主壤,煞发对土温的影响很大。南京大学气象系曾在1958年作过试验观测,在两块各为4平方米的样土上,一块浇水,使之经常保持潮湿状况,

另一块为干燥状态。

在夏季、无论是白天或夜间,干燥地段的土温总要比浇水地面,这很明显地说明浇水地上,由于强烈蒸发的结果,用于土壤增温的热置较少,所以全天温度较之干燥地段要低。冬季的情况稍有变化,曰间也同样由于蒸发纟洚水地的温度较低,但夜间则因浇水地上蒸发已完全停止(甚至出现凝结〉,土壞上层的温度可因下层输热较多,以致保持在较商的水平上。释此,浇水地段的溫度要比未灌水地为高。这种影响甚这在土壤上层的日平均温度中也有所反映。

所以夏季灌溉的热效应首先在于大幅度降低土壤温度上,而冬漼则能起某种保温作用。

(二)土壤颜色的影响

土壤颜色对土温的影响,主要是不同颜色的土壤有不同的反射能力,使之所吸收的辐射热量相差较大。显然,这种效应在低纬太阳辐射强的地区驳为突出。

有人曾在印度做过实验,黑色地面的温度可比白色地面高15℃。

根据南京大学气象系的试验,撒有煤屑、石灰的地段的温度与裸地温度有显著的差别。而且,这样的差别有随季节和天气类型不同而改变的特点。

煤屑地的温度在夏季晴天时与裸地、石灰地的牽别大,颜色的影晌最为明显。无论白天黑夜,煤屑地因为反射率小,吸收的木阳辐射能多,温度最高;而石灰地因反射大,日间吸热少,所以不仅白天温度低,夜间的温度华是最低;裸地介于它们之间。颜色遍牛棒影响,在冬季由于辐鉍强度弱的缘故就大:为碎弱。冬季晴天,

虽然土温差异的情夏季一样,也是煤屑地最高,裸地次之,石灰地最低,但差值已很有限。

利用土壤涂色的办法可用于园艺,例如为了使某些瓜果早熟,可入工地使土壤面涂黑或施腐烂完寿的有机声,增加土壤温度,加速作物生长发育。如为了抑制作物过早发育,可在滩苗上磁转发,降低土壤温填。这种涂色方法也可用于涂染果树枝干以调节果树体内温度,令其生长发育。南方建筑物多涂淡色,除了美观外,也是为了降低温度。

(三)土壤机械组成和腐殖质的影响

主要是指土壤孔隙度的影晌。就土壤的机械组成来说,粘土最细,其次是壤土,最后是砂本。、但是,在自然界中各种因素的影响往往是综合在一起的,亦即、不同土壤机械组成不同,同时湿度、颜色,植被也不同,所以要单独分析孔隙度的影响是比较困难的。一般地说,粘土的孔除探比较集中,壤土次之,砂土的孔隙度最小。如果其它条件相同的话,.则导温率应砂土最大。

死的植物有机体和草根层是非常不良的导热体,日间阻碍热量向深层输送,夜间又阻挡低层的热量传入上层。因之,使上层温度的日、年变化都很大。所以我们说泥炭土的导热性能差与所含腐殖质多有关。砂土的日变化恒温层最深,位相落后最小,而泥炭土则日变化层最浅,位相落后最多。

(四)地面覆盖物的影响

当土壤表面被各种覆被物覆盖时,土壤表面在日间获得的太阳辐射大大减小,可使日间瘟度比裸地有曲显的偏低。夜间,反过来可因覆被物的阻挡,

减少有效辐射,使得覆盖地段的地温比裸地高。

在自然界,自然覆被的种类主要有植被极被和积雪覆被两类。植被覆被还可分成森林覆被和草被(包括各种作物)覆被两种。

关于森林覆被,有人在中欧对落叶松等多种森林内外地温进行对比观测,认为一般在春季林内比林外低2一

3℃,夏季低3

—

5℃,秋季低1

一

2℃,在冬季则反过来林内温度比林外约髙0.5℃左右。

在有浅草或作物的情况下,章被下的地温一般比裸地低。短草地的温度比之裸地在整个生长期简〈5

—

9月)平均偏低1.9℃。

八锹等曾在二个试验,他们把稻婊切成30厘米左右的小段,平铺在地面上,

并与裸地进行地温对比观辆,-寧果地裙曰平均温虔偏低2.2℃,10厘米绅偏钿1.7℃。但这种覆盖曰间起裇温作用,夜间则起保温作用。

雪被对于地温影响显著。由于雪被是不良的导热体,所以它对被复下的地面有保温作用。据苏昶、曰本等地大量实测釋料,冬苹雪镡下的地面温度经节辦持在-1―-2℃水平上,而裸地的地面温度常可降低-10℃以下,相差十分悬殊。所以雪被下土壤很少冻结,即使上层发生冻结,土层温度也不会很低。雪被的这种热力特性,对于保护秋播作物越冬很有好处,这不仅是因为雪被能够保温,而且还因为雪被在春季融化后譃提供越冬作物所必需的水分。所以在我国北方农村常有“瑞雪兆丰年”的农谚来说明冬季积雪对于农业生产的重要意义。

(五)地形条件的影响

地形条件一坡向、坡汝和地平遮蔽角的影响,主要使到达土壤表面的直接辅射发生很大的差异’从而喪得木岗坡面的土壤温度相差显著。国内外有许多这方面的实测和试验资料,结果是一致如。总的规律是向阳坡地(南坡〉获得太阳辐射量多,地面温度也是最高,东西坡的地面迨度要低一些,北坡的温度最低。这是最基本的。

(六)天气条件的影响

要使各种土壤的温度差异呈观得最明显,就需要有适当的天气条件,这些条件是:晴天、静风、干燥等,唷天能使日间辐射到达最大,夜间的地面辐射冷却也剧烈;静风可使近地层动力乱流减弱,使土壤上层在太阳辐射作用下以造成更大的温度差异;干燥可使蒸发耗热量减少,也使土壤层获得更多份额的辐射热景。

综合起来,可把影响土壤温度的因素分成两大类。其中第一至第五都属于土壤本身的物理一化学性质以及地形特征的影响。这些都是内在的因素,而第六则属于天气条件的影响,可称为外因。不过任何时候,任何种土壤的温度特征的形成总是在上述各种因素的综合作用下形成的,因之是复杂的。

引起土壤温度变化的热力来源是太阳辐射,但对于不同土壤,即使获得相同的辐射平衡,土温仍可相差很大。

(一)土壤湿度

土壤湿度大,热容量就大;昼夜温差变小

北方早春气温低,当土壤含水量较高时,土温不易上升,对春播和作物出苗不利,可采用深锄,松表土,散表熵,提高地温。

(二)土壤颜色的影响

土壤颜色对土温的影响,主要是不同颜色的土壤有不同的反射能力,使之所吸收的辐射热量相差较大。黑色地面的温度可比白色地面高。

利用土壤涂色的办法可用于园艺,例如为了使某些瓜果早熟,可人工地使土壤面涂黑或施腐烂完寿的有机声,增加土壤温度,加速作物生长发育。

如为了抑制作物过早发育,可在滩苗上磁转发,降低土壤温填。这种涂色方法也可用于涂染果树枝干以调节果树体内温度,令其生长发育。南方建筑物多涂淡色,除了美观外,也是为了降低温度。

(四)地面覆盖物的影响

当土壤表面被各种覆被物覆盖时,土壤表面在日间获得的太阳辐射大大减小,可使日间温度比裸地有明显的偏低。

夜间,反过来可因覆被物的阻挡,

减少地面辐射,使得覆盖地段的地温比裸地高。

雪被是不良的导热体,所以它对地面有保温作用。

(三)地形条件的影响

向阳坡地(南坡〉获得太阳辐射量多,地面温度也是最高,东西坡要低一些,北坡的温度最低。

四、土壤水分及影响因素

土壤结构、土壤松紧度、有机质含量都对土壤水分的入渗、流动、保持、排除以及蒸发等,产生重要的影响。在一定程度程度上,决定着土壤的水分状况

土壤参与的水循环示意图

1.气象因素(主要是降水)

2.土壤特征(孔隙度、容重、渗透性能等)

3.植被状况

4.人为活动

山西蔡家川流域为黄土高原典型的小流域。当地政府为了治理该地区的水土流失,积极进行植被恢复与生态环境建设。通过植树造林和恢复植被,涵养水源,增加土壤含水量。实验表明,植被除了能增加土壤.水分外,也能通过根吸收土壤水分,供植物蒸腾而消耗土壤水分。图甲为人工油松林、人工刺槐林、次生林地根系密度及土壤含水量变化图,图乙为人工油松林、人工刺槐林、次生林地土壤含水量随深度变化图。

(1)分析植被可以增加土壤含水量的原因。(4分)

植被截留降水,增加下渗,提高土壤含水量;植被遮蔽阳光,减少土壤水分蒸发。

山西蔡家川流域为黄土高原典型的小流域。当地政府为了治理该地区的水土流失,积极进行植被恢复与生态环境建设。通过植树造林和恢复植被,涵养水源,增加土壤含水量。实验表明,植被除了能增加土壤.水分外,也能通过根吸收土壤水分,供植物蒸腾而消耗土壤水分。图甲为人工油松林、人工刺槐林、次生林地根系密度及土壤含水量变化图,图乙为人工油松林、人工刺槐林、次生林地土壤含水量随深度变化图。

(2)说出土壤含水量与土层根系密度的相关性,并解释其原因。(4

分)

土壤含水量与土层根系密度大致呈负相关。

原因:土层中根系密度大,根系从土壤中吸收的水分多,植物蒸腾散失水分多。

山西蔡家川流域为黄土高原典型的小流域。当地政府为了治理该地区的水土流失,积极进行植被恢复与生态环境建设。通过植树造林和恢复植被,涵养水源,增加土壤含水量。实验表明,植被除了能增加土壤.水分外,也能通过根吸收土壤水分,供植物蒸腾而消耗土壤水分。图甲为人工油松林、人工刺槐林、次生林地根系密度及土壤含水量变化图,图乙为人工油松林、人工刺槐林、次生林地土壤含水量随深度变化图。

(4)为了减少深层土壤含水量的消耗,你认为应该采取哪些措施来恢复该地区的植被。(6分)

采取封山育林措施,恢复自然植被;选择-些根系较浅的灌木种植;引种低耗水量、耐旱树种;降低造林密度,减少对土壤水分的消耗。

土壤耕作和秸秆覆盖对苹果园土壤保蓄水性能及土壤肥力有一定影响,其研究对农业生产、土地的合理利用等具有重要现实指导意义。下图位渭北旱塬某区5月和10月果园1米土层内,不同土壤耕作方式与覆盖组合中土壤含水率变化图,读图完成下列各题。

23.土壤保蓄水效果最好的是

A.旋耕覆草

B.旋耕裸地C.免耕覆草

D.翻耕覆草

24.该果园的耕地深度可能是

A.40cm

B.60cm

C.80cm

D.100cm

23.C结合5月份和10月份土壤含水率图可以看出,免耕覆草的含水率最高,土壤的保蓄水效果最好。

24.B从两幅图中可以看出,大约在60cm深处,大部分土壤含水率曲线发生方向变化,20cm—60cm之间大致是减少趋势,60cm—100cm之间大致是增多趋势。

土壤耕作和秸秆覆盖对苹果园土壤保蓄水性能及土壤肥力有一定影响,其研究对农业生产、土地的合理利用等具有重要现实指导意义。下图位渭北旱塬某区5月和10月果园1米土层内,不同土壤耕作方式与覆盖组合中土壤含水率变化图,读图完成下列各题。

25.20-50cm土层内土壤贮水量5月份免耕比翻耕高,而10月份却是翻耕比免耕高,与该现象关联度最小的是

A.植被状况

B.土壤孔隙C.降水多少

D.土壤肥力

D就土壤肥力来说,同一地块的土壤肥力不会因为季节和月份的不同而有太大的差异,所以选D。5月份为春季,该地降水少,蒸发量大,翻耕后地表缺乏植被保护,土壤空隙增大,使水分更容易蒸发,所以翻耕后的土壤贮水量少于免耕的。10月份为秋季,北方夏秋季节降水多,翻耕的土地更易于水的下渗,所以土壤贮水量翻耕比免耕的高。

五、土壤酸碱度及影响因素

1.气候条件会对土壤酸碱度造成严重影响。我国的土壤整体上呈现出南酸北碱的分布规律。

由于南方气候湿润,高温多雨,因此对土壤的风化淋溶作用比较明显,也因此盐基的流失作用较为明显,这为酸性土壤的形成提供了条件;

而在我国的干旱和半干旱地区,淋溶作用也相对较弱,盐基不易流失,在加上天晴导致的水分蒸发作用明显,土壤下层的盐基物质随着水分的上升留在了土壤的上层,形成了石灰性反应的土层。

而海拔更高的地区,淋溶作用较强,盐基性也较强。

气候、地形、母质、植被、人类活动等因素都可以影响土壤的酸碱度

2.酸性母岩(如花岗岩、砂岩)上形成的土壤,其酸碱度一般都较石灰岩形成的土壤低(即较酸)

3.植被也影响土壤的酸碱性,主要是因为植物根系对离子的选择吸收作用的结果,还有其中的土壤微生物活动作用的结果,如在针叶林下的土壤就有利于真菌的生长,土壤也偏酸;

人类改良土壤。

对酸性土壤,主要是施用石灰、蚝壳灰、草木灰进行改良;在使用化肥时,尽量少用硫酸铵等生理酸性肥料。

沿海咸酸田,主要应采取引淡洗咸、洗酸等措施,这样既可以降低盐分,又可以把酸毒物质排走。

至于碱性土壤,可以用石膏、硫磺、明矾来改良。

另外,不论是偏酸或偏碱的土壤,一般都应该增施有机肥料,如果是砂质田,应尽可能加入泥,以增加土壤胶体,增强土壤的缓冲性能,使土壤具有大的缓冲量。缓冲性强的土壤,要再改变其酸碱度是比较困难的,但是一经调节合适后,它就不容易变劣了。

再生水是指对污水进行处理,并通过处理达标后,可进行充分利用的一种水资源。对再生水的利用,会对土壤的酸碱性形成一定的影响。例如,在城市绿化中使用再生水灌溉后,经过实际测量,土壤的pH值有了一定程度的下降。这是因为土壤中的酸性较强时,土壤中有机质的腐殖化就会加快,土壤中的氮、磷、钾等元素就会大量堆积,在再生水灌溉后,这些富集的元素一部分随水土流失,一部分被植物吸收,因而也调节了绿化土壤中的pH值。

4.人类活动改良土壤

人为的施肥影响显著,如常施硫酸铵等酸性肥料的田,土壤易变酸。

我国北方某蔬菜大棚,为追求高效益,长期连作,过量施用氮肥,造成大棚内的土壤逐年退化。下图示意该大棚内不同连作年限的土壤有机质含量和酸碱度变化。据此完成下列小题。

10.连作8年时,大棚内表层土壤退化的主要表现为

A.土壤有机质减少B.土壤酸化C.土壤盐碱化D.土壤沙化

B

读某大棚内不同连作年限的土壤有机质含量和酸碱度变化示意图可知,连作八年时,大棚内表层0-20cm土壤的PH值减小到小于7,使土壤呈酸性,故表层土壤退化的主要表现为土壤酸化,B正确。

我国北方某蔬菜大棚,为追求高效益,长期连作,过量施用氮肥,造成大棚内的土壤逐年退化。下图示意该大棚内不同连作年限的土壤有机质含量和酸碱度变化。据此完成下列小题。

11.为减缓大棚内土壤退化速度,可采取的措施是

A.增施速效肥料B.适量掺沙改造C.及时深耕土壤D.采用滴灌技术

C读图可知,连作使大棚内表层土壤呈酸性,而深层土壤PH值变化不大,故可采取及时深耕土壤措施中和土壤酸碱度,以致减缓大棚内土壤酸化及退化速度,C正确。

中国科学院海北高寒草甸生态系统定位研究站(37°37′′N,101°19′E,海拔3200m,下称海北站)地处祁连山东段北支南麓,属典型的高原大陆性气候。一年仅有冷暖两季,冷季漫长而寒冷,年平均气温-1.7℃,年降水量小于600mm,暖季草类植被茂盛。土壤CO2的释放是大气温室气体的重要地表生态源之一,是土壤微生物对土壤有机物质分解作用的结果。下左图为海北站高山灌丛草甸土CO2释放速率的日变化图,下右图为海北站牧草不同物候期(5~6月为牧草返青期、7~8月为草盛期、9月为草枯黄期)高山灌丛草甸土CO2释放速率(单位时间、单位体积土壤中释放的CO2量)的日变化图。

(1)分析海北站高山灌丛草甸土土壤肥沃的自然原因。

该地暖季草类茂盛,为土壤提供有机质多;

海拔高,食草动物较少,对草原破坏小;

冷季漫长,气温低,土壤微生物活动较弱,有机质分解缓慢;

降水较少,淋溶作用弱,利于有机质的积累与保存。

(2)说明海北站高山灌丛草甸土CO2释放速率的日变化特征及原理。

中国科学院海北高寒草甸生态系统定位研究站(37°37′′N,101°19′E,海拔3200m,下称海北站)地处祁连山东段北支南麓,属典型的高原大陆性气候。一年仅有冷暖两季,冷季漫长而寒冷,年平均气温-1.7℃,年降水量小于600mm,暖季草类植被茂盛。土壤CO2的释放是大气温室气体的重要地表生态源之一,是土壤微生物对土壤有机物质分解作用的结果。下左图为海北站高山灌丛草甸土CO2释放速率的日变化图,下右图为海北站牧草不同物候期(5~6月为牧草返青期、7~8月为草盛期、9月为草枯黄期)高山灌丛草甸土CO2释放速率(单位时间、单位体积土壤中释放的CO2量)的日变化图。

特征:CO2释放速率从6:00开始逐渐增加,14:00后逐渐下降;最大值出现在14:00,最低值出现在6:00。

原理:日出后随太阳辐射增加,表层地温升高,地面辐射增强,气温逐渐升高,土壤微生物活性增强,CO2释放速率增大;太阳辐射减弱后,地温气温均降低,土壤微生物活性减弱,

CO2释放速率逐渐降低。

(3)结合右图推测过度放牧对海北站高山灌丛草甸土CO2释放速率的影响。

中国科学院海北高寒草甸生态系统定位研究站(37°37′′N,101°19′E,海拔3200m,下称海北站)地处祁连山东段北支南麓,属典型的高原大陆性气候。一年仅有冷暖两季,冷季漫长而寒冷,年平均气温-1.7℃,年降水量小于600mm,暖季草类植被茂盛。土壤CO2的释放是大气温室气体的重要地表生态源之一,是土壤微生物对土壤有机物质分解作用的结果。下左图为海北站高山灌丛草甸土CO2释放速率的日变化图,下右图为海北站牧草不同物候期(5~6月为牧草返青期、7~8月为草盛期、9月为草枯黄期)高山灌丛草甸土CO2释放速率(单位时间、单位体积土壤中释放的CO2量)的日变化图。

过度放牧造成草地退化;

地表植物生物量和地下根系生物量减少(土壤中有机质含量下降);

土壤微生物数量和种类也下降;

导致土壤中CO2释放速率降低。

某考察小组对渭河平原(图1)甲、乙、丙三地进行科学考察,测定当地土壤有机质含量分别为21g/kg、10g/kg和18g/kg。据此完成1-3题。

2.相比乙、丙两地,甲地土壤有机质

含量较高的主要原因是

A.人类活动较少B.化肥使用较多

C.流水沉积明显

D.流水侵蚀较弱

甲

乙

丙

上游地形复杂,海拔高不适合农种或工业开发,人类活动少,山体植被覆盖度高,使土壤有机质不易被分解和流失。

下游地势平坦,河道更宽,土地主要用于耕种。由于人工施肥、农作物秸秆还田,使土壤有机质含量又高于中游。

中游地势地平,用于城市发展,土地多为建设用地,植被覆盖率低,土壤有机质主要来源河道旁防护林地和城市绿地。

材料一 土壤是由矿物质(风化壳或风化堆积物,风化形成的土壤固体颗粒)、有机质(包括动植物残体、微生物体,以及由分解产物合成的腐殖质等)、水分、空气组成。

材料二 塔斯马尼亚有“世界最纯净岛屿”之称,是著名的“苹果之岛”。塔斯马尼亚有着肥沃的土地和充足的阳光、纯净的空气和水源、无虫害和疾病的绿色生长环境。岛上植被茂密,苹果园和农场多分布于谷地排水较好的地带,这里的土壤源自河流冲积和火山灰沉积物,果蝇很少,从而使产出的苹果绿色而美味。优美的自然风光和良好的生态环境吸引了大批游客。但研究显示,近几年塔斯马尼亚岛的土壤厚度不断变薄,对苹果的生长开始产生不利的影响。下图示意塔斯马尼亚岛的位置。

(1)比较M、N两地土层厚度及土壤肥力的差异并分析其形成原因。

差异:M地土层厚度大于N地,且土壤肥力高于N地。

原因:M地位于河流下游,流水沉积作用明显,土壤厚度大,肥力高;

M地纬度及海拔比N地低,且位于向阳坡和迎风坡,水热条件更优越,植被生长更为茂盛,有机质来源更加丰富。

材料二 塔斯马尼亚有“世界最纯净岛屿”之称,是著名的“苹果之岛”。塔斯马尼亚有着肥沃的土地和充足的阳光、纯净的空气和水源、无虫害和疾病的绿色生长环境。岛上植被茂密,苹果园和农场多分布于谷地排水较好的地带,这里的土壤源自河流冲积和火山灰沉积物,果蝇很少,从而使产出的苹果绿色而美味。

(2)从土壤的角度,说明塔斯马尼亚岛苹果质优的原因。

土壤中有机质丰富,施加的化肥少;土壤中富含矿物质,适宜苹果生长;水源和空气洁净,土壤污染小;病虫害少,施加农药少,对土壤的污染小。

材料二 塔斯马尼亚有“世界最纯净岛屿”之称,是著名的“苹果之岛”。塔斯马尼亚有着肥沃的土地和充足的阳光、纯净的空气和水源、无虫害和疾病的绿色生长环境。岛上植被茂密,苹果园和农场多分布于谷地排水较好的地带,这里的土壤源自河流冲积和火山灰沉积物,果蝇很少,从而使产出的苹果绿色而美味。优美的自然风光和良好的生态环境吸引了大批游客。但研究显示,近几年塔斯马尼亚岛的土壤厚度不断变薄,对苹果的生长开始产生不利的影响。下图示意塔斯马尼亚岛的位置。

(3)分析该岛土层变薄对苹果生长的不利影响。

土层变薄,土壤肥力下降,使苹果产量减少;土壤中有利于苹果生长的养分流失,有可能导致苹果品质下降。

材料二 塔斯马尼亚有“世界最纯净岛屿”之称,是著名的“苹果之岛”。塔斯马尼亚有着肥沃的土地和充足的阳光、纯净的空气和水源、无虫害和疾病的绿色生长环境。岛上植被茂密,苹果园和农场多分布于谷地排水较好的地带,这里的土壤源自河流冲积和火山灰沉积物,果蝇很少,从而使产出的苹果绿色而美味。优美的自然风光和良好的生态环境吸引了大批游客。但研究显示,近几年塔斯马尼亚岛的土壤厚度不断变薄,对苹果的生长开始产生不利的影响。下图示意塔斯马尼亚岛的位置。

(4)从可持续发展的角度,谈谈如何保护塔斯马尼亚岛的土壤。

保护岛上植被,减少流水对土壤的侵蚀;合理控制苹果种植的规模和密度,保持土壤肥力;合理控制游客数量,减少游客对土层的踩踏和剥蚀;对已破坏的土层,进行人工修复;加强宣传和教育,提高人们保护土壤生态的意识。

土壤肥力及其影响因素

微专题

土壤是覆盖在地球陆地表面上能够生长植物的疏松表层。

土壤特征:

有生物活性、孔隙结构;

土壤功能:

有肥力及生产性能、

缓冲与净化功能。

一、土壤肥力形成原理

土壤组成:

材料一:土壤是反映地理环境整体性的一面“镜子”,不同土壤可以反映出不同的气候、地表物质、地形、水文条件、生物及人类活动情况。

材料二:土壤与其他自然地理要素的关系。

1.下列有关生物与土壤的关系的叙述,正确的是(

)

A.生物是土壤矿物养分的最初来源

B.生物作用与土壤肥力的产生关联密切

C.绿色植物促进了耕作土壤的形成

D.树木根系很深,提供土壤表层有机质多

B成土母质是土壤矿物养分的最初来源;生物作用与土壤肥力的产生关联密切,B正确;人类长期耕作和培育促进了耕作土壤的形成;树木根系很深,提供土壤表层有机质少。

材料一:土壤是反映地理环境整体性的一面“镜子”,不同土壤可以反映出不同的气候、地表物质、地形、水文条件、生物及人类活动情况。

材料二:土壤与其他自然地理要素的关系。

19.关于地形与土壤的叙述,正确的是(

)

A.在陡峭的山坡上,地表疏松物质迁移速度较快,逐渐发育成深厚的土壤

B.阳坡的蒸发量大,水分状况较阴坡好

C.阳坡接受太阳辐射多于阴坡,温度状况比阴坡好

D.地形是土壤形成中比较活跃的影响因素

C

在陡峭的山坡上,地表疏松物质迁移速度较快,不适宜发育成深厚的土壤;阳坡的蒸发量大,水分状况较阴坡差;阳坡接受太阳辐射多于阴坡,温度状况比阴坡好,C正确;生物是土壤形成中比较活跃的影响因素。

土壤肥力

水

热

气

肥

有机物质

水分状况

土壤在地理环境中总是处于大气圈、水圈、岩石圈、生物圈界面之上,而且成为它们相互作用的产物。

1.对生物圈的影响:支持和调节生物过程;提供植物养分、水分。?

2.对大气圈的影响:影响大气圈的化学组成、水分和热量平衡;吸收氧气,释放CO2、H2S、N2O?。

3.对水圈的影响:影响降水在陆地和水体的重新分配、水循环和水平衡。

4.对岩石圈影响:地球保护层、减少其遭受各种外营力的破坏。

土壤不仅受到岩石圈、水圈、生物圈的制约,还反过来对这些圈层产生影响?

1.土壤有机质对土壤肥力的作用

土壤养分的主要来源;促进土壤结构形成,改善土壤物理性质;提高土壤的保肥能力和缓冲性能;腐殖质具有生理活性,能促进作物生长、发育;腐殖质具有络合作用,有助于消除土壤的污染。?

2.土壤有机质的积累和调控

种植绿肥,增施有机肥料;秸秆还田;调节土壤水热状况。

二、土壤有机质及影响因素

当某一土壤中体积比分别为:矿物质45%,有机质5%,水分和空气各20%-30%时,该土壤能很好地满足植物生长过程中的各种需求,称为理想土壤。下图为某地土壤组成物质的体积分数图。读图回答各题。

1.该土壤中有机质的来源是

A.母质B.气候C.地形D.生物

2.据图分析,下列说法正确的是

A.该地高温多雨,土壤中有机质含量较高

B.该土壤矿物质比重大,应发育在酸性母质上

C.该土壤水分较多,空气偏少

D.该土壤水分和矿物质偏多,有盐碱化现象

1.D土壤中有机质是指土壤中形成的和外部加入的所有动、植物残体不同分解阶段的各种产物和合成产物的总称。所以土壤中有机质的来源是生物。符合的是D。

2.C矿物质45%,有机质5%,水分和空气各20%-30%时,该土壤能很好地满足植物生长过程中的各种需求,称为理想土壤。由图可知,该土壤水分较多,空气偏少。正确的是C。

有机质含量高低是土壤肥力的重要标志,一般土壤有机质含量为

5%,左图为我国东部某地土壤剖面图,右图为该土壤有机质分布图。

1.关于该地表层土壤的描述,正确的是

A.地表枯枝落叶多,有机质含量较高B.人工增施有机肥,有机质含量较高,

C.受流水侵蚀作用,有机质含量较低D.气候干旱植被稀少,有机质含量低

从右图可以看出该地土壤表层(0厘米附近)有机质含量低于5说明地表有机质含量较少,枯枝落叶必须经过分解才能形成有机质,A错;如果人工增施有机肥一般会分布在表层附近,B错;从图9可以看出表层土壤肥力较低,说明受外力作用,肥力流失较多,我国东部地区降水丰富,为流水侵蚀作用,C对;我国东部地区季风气候,降水较多,D错。

C

有机质含量高低是土壤肥力的重要标志,一般土壤有机质含量为

5%,左图图为我国东部某地土壤剖面图,右图为该土壤有机质分布图。

2.针对该土壤的特性,该地宜采用的农业技术是

A.免耕直播

B.深耕改土

C.大棚温室

D.砾石压土

免耕直播即不耕情况下直接在土地上种植,可以减少风力侵蚀(特别是气候较为干旱地区作用显著),我国东部地区降水较多,A错;从图中可以看出土层较深地区土壤有机质较丰富,深耕改土可以有效利用土壤肥力,B对;大棚温室是改变热量条件,不会影响有机质含量,C错;砾石压土主要改变改变土壤水热条件,不能改变土壤有机质含量,D错。

B

3.地形、土壤特点

土壤质地黏重、低洼排水不良等条件都有利于土壤有机质的积累。土壤pH通过影响微生物的活性而影响有机质的降解。

4.土壤管理措施。

土壤中施用有机肥、种植绿肥、秸秆还田和套种轮作等措施都可增加土壤有机质的含量;只施用化肥和单一作物连作则会耗竭土壤有机质。

生物是土壤有机物质的来源,土壤形成过程中最活跃的因素,土壤肥力的高低主要取决于有机质含量的多少。没有生物的参与(生物循环),就不会有土壤的形成。

一般而言,森林土壤有机质含量要低于草地土壤。

气候直接影响土壤的水热状况和物理、化学过程的性质和强度。如中等水热条件下,土壤有机质积累最多(温带半湿润环境下的黑土是世界上最肥沃的土壤)

1.水热条件

2.生物(植被覆盖率、植被类型)

影响土壤有机质多少的因素

森林可以吸收大量的CO2,而森林土壤是CO2产生的重要来源,土壤CO2主要来自于微生物呼吸、植物根呼吸和土壤动物呼吸。某科研小组对武夷山同一海拔、同一坡向、同一优势树种(米槠林)的土壤进行了研究,结果如图所示。据此完成下列各题。

土壤微生物生物量是指土壤中体积很小的活的细菌、真菌、藻类和土壤微动物体内所含的生物总量。它是土壤有机质转化的主导因子,对了解土壤肥力具有重要意义。下图为岷江上游河谷各类植被在土层0—10厘米不同季节土壤微生物生物量分布图。据此完成下列小题。

15.图中土壤微生物生物量的分布特点是( )

A.春夏季多,秋冬季少

B.随纬度升高而降低

C.夏秋季多,冬春季少

D.随海拔升高而降低

16.影响土壤微生物生物量多少的主要因素是( )

A.土壤有机质含量

B.土壤湿度和温度

C.海拔高低和降水

D.植被的疏密程度

15.C读图分析可知,在各类植被中土壤微生物生物量都为夏秋季多,冬春季少,并且高值相差不大,没有明显的纬度变化和海拔变化,故答案选C。

16.B由上题分析可知,土壤微生物生物量含量在夏秋季节多,冬春季节少。该地位于岷江上游,属于季风气候区,夏秋季节降水多,温度高,枯枝落叶较多,有利于微生物的滋生与繁殖,因此含量较多,故答案选B项。

森林可以吸收大量的CO2,而森林土壤是CO2产生的重要来源,土壤CO2主要来自于微生物呼吸、植物根呼吸和土壤动物呼吸。某科研小组对武夷山同一海拔、同一坡向、同一优势树种(米槠林)的土壤进行了研究,结果如图所示。据此完成下列各题。

土壤微生物生物量是指土壤中体积很小的活的细菌、真菌、藻类和土壤微动物体内所含的生物总量。它是土壤有机质转化的主导因子,对了解土壤肥力具有重要意义。下图为岷江上游河谷各类植被在土层0—10厘米不同季节土壤微生物生物量分布图。据此完成下列小题。

17.与春季相比,秋季土壤微生物生物量大的主要原因是( )

A.有大量枯枝落叶进入土壤

B.秋季微生物繁殖快

C.气温回升,生物生长旺盛

D.土壤湿度和温度高

17.A

秋季树木落叶,枯枝落叶最多,生物的分解量最大,因此微生物的生物量最大,故答案选A。

土壤有机碳是通过微生物作用所形成的腐殖质、动植物残体和微生物体的合称,是衡量土壤肥力的重要指标之一。某考察队到素有新疆“湿岛”之称的伊犁河谷进行了野外调查,通过对不同植被下土壤剖面的采样,分析发现了伊犁河谷土壤有机碳含量的变化。研究还表明,不同的气候条件和人类干扰强度影响了土壤有机碳的输入量以及微生物对土壤有机碳的分解转化,从而影响了土壤有机碳的含量。

(1)比较典型草原与落叶阔叶林下的土壤有机碳含量随土层深度变化的异同点。

相同点:土壤有机碳含量均随土层深度的增加而降低。

不同点:典型草原下的土壤有机碳含量随土层深度的增加下降幅度大,而落叶阔叶林下的土壤有机碳含量降幅较小。

土壤有机碳是通过微生物作用所形成的腐殖质、动植物残体和微生物体的合称,是衡量土壤肥力的重要指标之一。某考察队到素有新疆“湿岛”之称的伊犁河谷进行了野外调查,通过对不同植被下土壤剖面的采样,分析发现了伊犁河谷土壤有机碳含量的变化。研究还表明,不同的气候条件和人类干扰强度影响了土壤有机碳的输入量以及微生物对土壤有机碳的分解转化,从而影响了土壤有机碳的含量。

(2)推测伊犁河谷研究区表层土壤有机碳含量随海拔变化的总体特点,并解释其自然原因。

土壤有机碳含量大致随海拔升高而波状增加。

原因:随着海拔的升高,气温下降,微生物分解动植物残体的速度变缓,使土壤中有机碳积累量较高。

土壤有机碳是通过微生物作用所形成的腐殖质、动植物残体和微生物体的合称,是衡量土壤肥力的重要指标之一。某考察队到素有新疆“湿岛”之称的伊犁河谷进行了野外调查,通过对不同植被下土壤剖面的采样,分析发现了伊犁河谷土壤有机碳含量的变化(见图2-1-33)。研究还表明,不同的气候条件和人类干扰强度影响了土壤有机碳的输入量以及微生物对土壤有机碳的分解转化,从而影响了土壤有机碳的含量。

(3)考察队还发现,与同纬度的内蒙古草原相比,伊犁河谷的土壤有机碳含量明显偏高,试分析其原因。

与内蒙古草原相比,伊犁河谷受地形影响,降水丰富,土地生产力高,草场、森林等植被茂盛,土壤有机碳的输入量多;伊犁河谷海拔较高,人类活动干预少,植被破坏少,土壤有机碳的流失少。

土壤的有机质多少的分析思路

(1)核心思维:土壤有机质的变化=有机质收入量一有机质的支出量。

(2)有机质收入量:枯枝落叶多(含生物遗体多),夏季气候温和湿润或高温多雨,雨热同期,植物生长多,冬季寒冷干燥,枯枝落叶多。

(3)有机质支出量

①微生物消耗:气温高,微生物活跃,分解快,消耗多;气温低,微生物活动弱,分解慢,消耗少。

②植被消耗:植被生长旺盛,消耗大;某种植被生长慢或某种植被减少,消耗少。

③土壤侵蚀或淋溶:风力、流水侵蚀会造成土壤有机质流失;降水较多,会造成有机质溶解流失。

三、土壤温度及影响因素

在一定的温度范围内,土壤温度越高,作物的生长发育越快。

一年内某时段出现低温或高温,常常给农业生产带来危害。作物的种子必须在适宜的土壤温度范围内才萌发。一般作物的根系在土壤温度2一4℃时开始生长,在10℃以上根系生长比较活跃,超过35℃时根系生长受到阻碍。

土壤温度对微生物活性的影响极其明显。大多数土壤微生物的活动要求有15一45℃的温度条件。超出这个范围〔过低或过高),微生物的活动就会受到抑制。

土壤温度对农业的影响

1.北方地区,气候寒冷,土壤温度低是农业生产上的主要矛盾,

采取垄作,可增加对太阳辐射的吸收量和减少反射。垄作的昼夜平均土壤温度可高于平作;

2.深耕松土,增加土壤中的孔隙,改善土壤底层的通气透水

状况,也可提高土壤的吸热和增温、保温能力;

3.适时、适量进行冬灌,使土壤含水量大,散热缓慢,土壤温度变化比干燥土壤缓慢,可保护冬作物安全越冬。

人类对土壤温度的改造

单位时间、单位面积上的土壤与外界的热交换量称之为土壤热通量,正值表明土壤获得热量,负值表明土壤丧失热量。下图示意7月份某地不同深度土壤热通量变化情况。读图完成下列各题。

7.地表至地下40cm范围内,随着深度的增加,土壤的

A.吸热量增加B.散热量增加

C.日温差减小D.日均温减小

8.影响地下lcm土壤热通量日变化的主导因素是

A.太阳辐射B.海陆位置

C.地势高低D.植被覆盖

7.C根据图例,地表至地下40cm范围内,随着深度的增加,土壤的热通量数值变化幅度不断减小,说明日温差减小,C对。正值表明土壤获得热量,负值表明土壤丧失热量,根据横轴时间,白天吸热量增加,夜晚散热量增加,A.B错。地下40cm处热通量一直大于0,不能表示日均温减小,D错。

8.A结合时间分析,在白天,地下1cm处土壤热通量是正值,夜晚是负值,且变化幅度大,说明影响地下lcm土壤热通量日变化主导因素是太阳辐射,A对。海陆位置、地势高低

、植被覆盖没有昼夜差异,B.C.D错。大于凸地,D错。

单位时间、单位面积上的土壤与外界的热交换量称之为土壤热通量,正值表明土壤获得热量,负值表明土壤丧失热量。下图示意7月份某地不同深度土壤热通量变化情况。读图完成下列各题。

9.土壤温度日较差即一天中土壤的最高温度与最低温度之差,土温日较差的大小主要取决于地面热收支状况(如土壤热通量大小)和土壤热特性,下列关于土壤温度日较差大小判断正确的是

A.浅色土壤大于深色土壤

B.干土大于湿土

C.阳坡小于阴坡

D.平地小于凸地

B土壤温度日较差即一天中土壤的最高温度与最低温度之差,土温日较差的大小主要取决于地面热收支状况(如土壤热通量大小)和土壤热特性。浅色土壤热通量小,土温日较差大小浅色土壤小于深色土壤,A错。干土热的快,土温日较差大于湿土,B对。阳坡热量收入多,大于阴坡,C对。平地热通量较大,大于凸地,D错。

土壤温度的影响因素

引起土壤温度变化的热力来源是太阳辐射,但对于不同土壤,即使获得相同的辐射平衡,土温仍可相差很大。而这些差异的造成,要从土壤的本身杨理性质以及某些外界条件中找原因。

(一)土壤湿度

土壤湿度对温度的影响一方面表现在它对土壤热力特性一导热率、热容垦上,另一方面对于潮湿的主壤,煞发对土温的影响很大。南京大学气象系曾在1958年作过试验观测,在两块各为4平方米的样土上,一块浇水,使之经常保持潮湿状况,

另一块为干燥状态。

在夏季、无论是白天或夜间,干燥地段的土温总要比浇水地面,这很明显地说明浇水地上,由于强烈蒸发的结果,用于土壤增温的热置较少,所以全天温度较之干燥地段要低。冬季的情况稍有变化,曰间也同样由于蒸发纟洚水地的温度较低,但夜间则因浇水地上蒸发已完全停止(甚至出现凝结〉,土壞上层的温度可因下层输热较多,以致保持在较商的水平上。释此,浇水地段的溫度要比未灌水地为高。这种影响甚这在土壤上层的日平均温度中也有所反映。

所以夏季灌溉的热效应首先在于大幅度降低土壤温度上,而冬漼则能起某种保温作用。

(二)土壤颜色的影响

土壤颜色对土温的影响,主要是不同颜色的土壤有不同的反射能力,使之所吸收的辐射热量相差较大。显然,这种效应在低纬太阳辐射强的地区驳为突出。

有人曾在印度做过实验,黑色地面的温度可比白色地面高15℃。

根据南京大学气象系的试验,撒有煤屑、石灰的地段的温度与裸地温度有显著的差别。而且,这样的差别有随季节和天气类型不同而改变的特点。

煤屑地的温度在夏季晴天时与裸地、石灰地的牽别大,颜色的影晌最为明显。无论白天黑夜,煤屑地因为反射率小,吸收的木阳辐射能多,温度最高;而石灰地因反射大,日间吸热少,所以不仅白天温度低,夜间的温度华是最低;裸地介于它们之间。颜色遍牛棒影响,在冬季由于辐鉍强度弱的缘故就大:为碎弱。冬季晴天,

虽然土温差异的情夏季一样,也是煤屑地最高,裸地次之,石灰地最低,但差值已很有限。

利用土壤涂色的办法可用于园艺,例如为了使某些瓜果早熟,可入工地使土壤面涂黑或施腐烂完寿的有机声,增加土壤温度,加速作物生长发育。如为了抑制作物过早发育,可在滩苗上磁转发,降低土壤温填。这种涂色方法也可用于涂染果树枝干以调节果树体内温度,令其生长发育。南方建筑物多涂淡色,除了美观外,也是为了降低温度。

(三)土壤机械组成和腐殖质的影响

主要是指土壤孔隙度的影晌。就土壤的机械组成来说,粘土最细,其次是壤土,最后是砂本。、但是,在自然界中各种因素的影响往往是综合在一起的,亦即、不同土壤机械组成不同,同时湿度、颜色,植被也不同,所以要单独分析孔隙度的影响是比较困难的。一般地说,粘土的孔除探比较集中,壤土次之,砂土的孔隙度最小。如果其它条件相同的话,.则导温率应砂土最大。

死的植物有机体和草根层是非常不良的导热体,日间阻碍热量向深层输送,夜间又阻挡低层的热量传入上层。因之,使上层温度的日、年变化都很大。所以我们说泥炭土的导热性能差与所含腐殖质多有关。砂土的日变化恒温层最深,位相落后最小,而泥炭土则日变化层最浅,位相落后最多。

(四)地面覆盖物的影响

当土壤表面被各种覆被物覆盖时,土壤表面在日间获得的太阳辐射大大减小,可使日间瘟度比裸地有曲显的偏低。夜间,反过来可因覆被物的阻挡,

减少有效辐射,使得覆盖地段的地温比裸地高。

在自然界,自然覆被的种类主要有植被极被和积雪覆被两类。植被覆被还可分成森林覆被和草被(包括各种作物)覆被两种。

关于森林覆被,有人在中欧对落叶松等多种森林内外地温进行对比观测,认为一般在春季林内比林外低2一

3℃,夏季低3

—

5℃,秋季低1

一

2℃,在冬季则反过来林内温度比林外约髙0.5℃左右。

在有浅草或作物的情况下,章被下的地温一般比裸地低。短草地的温度比之裸地在整个生长期简〈5

—

9月)平均偏低1.9℃。

八锹等曾在二个试验,他们把稻婊切成30厘米左右的小段,平铺在地面上,

并与裸地进行地温对比观辆,-寧果地裙曰平均温虔偏低2.2℃,10厘米绅偏钿1.7℃。但这种覆盖曰间起裇温作用,夜间则起保温作用。

雪被对于地温影响显著。由于雪被是不良的导热体,所以它对被复下的地面有保温作用。据苏昶、曰本等地大量实测釋料,冬苹雪镡下的地面温度经节辦持在-1―-2℃水平上,而裸地的地面温度常可降低-10℃以下,相差十分悬殊。所以雪被下土壤很少冻结,即使上层发生冻结,土层温度也不会很低。雪被的这种热力特性,对于保护秋播作物越冬很有好处,这不仅是因为雪被能够保温,而且还因为雪被在春季融化后譃提供越冬作物所必需的水分。所以在我国北方农村常有“瑞雪兆丰年”的农谚来说明冬季积雪对于农业生产的重要意义。

(五)地形条件的影响

地形条件一坡向、坡汝和地平遮蔽角的影响,主要使到达土壤表面的直接辅射发生很大的差异’从而喪得木岗坡面的土壤温度相差显著。国内外有许多这方面的实测和试验资料,结果是一致如。总的规律是向阳坡地(南坡〉获得太阳辐射量多,地面温度也是最高,东西坡的地面迨度要低一些,北坡的温度最低。这是最基本的。

(六)天气条件的影响

要使各种土壤的温度差异呈观得最明显,就需要有适当的天气条件,这些条件是:晴天、静风、干燥等,唷天能使日间辐射到达最大,夜间的地面辐射冷却也剧烈;静风可使近地层动力乱流减弱,使土壤上层在太阳辐射作用下以造成更大的温度差异;干燥可使蒸发耗热量减少,也使土壤层获得更多份额的辐射热景。

综合起来,可把影响土壤温度的因素分成两大类。其中第一至第五都属于土壤本身的物理一化学性质以及地形特征的影响。这些都是内在的因素,而第六则属于天气条件的影响,可称为外因。不过任何时候,任何种土壤的温度特征的形成总是在上述各种因素的综合作用下形成的,因之是复杂的。

引起土壤温度变化的热力来源是太阳辐射,但对于不同土壤,即使获得相同的辐射平衡,土温仍可相差很大。

(一)土壤湿度

土壤湿度大,热容量就大;昼夜温差变小

北方早春气温低,当土壤含水量较高时,土温不易上升,对春播和作物出苗不利,可采用深锄,松表土,散表熵,提高地温。

(二)土壤颜色的影响

土壤颜色对土温的影响,主要是不同颜色的土壤有不同的反射能力,使之所吸收的辐射热量相差较大。黑色地面的温度可比白色地面高。

利用土壤涂色的办法可用于园艺,例如为了使某些瓜果早熟,可人工地使土壤面涂黑或施腐烂完寿的有机声,增加土壤温度,加速作物生长发育。

如为了抑制作物过早发育,可在滩苗上磁转发,降低土壤温填。这种涂色方法也可用于涂染果树枝干以调节果树体内温度,令其生长发育。南方建筑物多涂淡色,除了美观外,也是为了降低温度。

(四)地面覆盖物的影响

当土壤表面被各种覆被物覆盖时,土壤表面在日间获得的太阳辐射大大减小,可使日间温度比裸地有明显的偏低。

夜间,反过来可因覆被物的阻挡,

减少地面辐射,使得覆盖地段的地温比裸地高。

雪被是不良的导热体,所以它对地面有保温作用。

(三)地形条件的影响

向阳坡地(南坡〉获得太阳辐射量多,地面温度也是最高,东西坡要低一些,北坡的温度最低。

四、土壤水分及影响因素

土壤结构、土壤松紧度、有机质含量都对土壤水分的入渗、流动、保持、排除以及蒸发等,产生重要的影响。在一定程度程度上,决定着土壤的水分状况

土壤参与的水循环示意图

1.气象因素(主要是降水)

2.土壤特征(孔隙度、容重、渗透性能等)

3.植被状况

4.人为活动

山西蔡家川流域为黄土高原典型的小流域。当地政府为了治理该地区的水土流失,积极进行植被恢复与生态环境建设。通过植树造林和恢复植被,涵养水源,增加土壤含水量。实验表明,植被除了能增加土壤.水分外,也能通过根吸收土壤水分,供植物蒸腾而消耗土壤水分。图甲为人工油松林、人工刺槐林、次生林地根系密度及土壤含水量变化图,图乙为人工油松林、人工刺槐林、次生林地土壤含水量随深度变化图。

(1)分析植被可以增加土壤含水量的原因。(4分)

植被截留降水,增加下渗,提高土壤含水量;植被遮蔽阳光,减少土壤水分蒸发。

山西蔡家川流域为黄土高原典型的小流域。当地政府为了治理该地区的水土流失,积极进行植被恢复与生态环境建设。通过植树造林和恢复植被,涵养水源,增加土壤含水量。实验表明,植被除了能增加土壤.水分外,也能通过根吸收土壤水分,供植物蒸腾而消耗土壤水分。图甲为人工油松林、人工刺槐林、次生林地根系密度及土壤含水量变化图,图乙为人工油松林、人工刺槐林、次生林地土壤含水量随深度变化图。

(2)说出土壤含水量与土层根系密度的相关性,并解释其原因。(4

分)

土壤含水量与土层根系密度大致呈负相关。

原因:土层中根系密度大,根系从土壤中吸收的水分多,植物蒸腾散失水分多。

山西蔡家川流域为黄土高原典型的小流域。当地政府为了治理该地区的水土流失,积极进行植被恢复与生态环境建设。通过植树造林和恢复植被,涵养水源,增加土壤含水量。实验表明,植被除了能增加土壤.水分外,也能通过根吸收土壤水分,供植物蒸腾而消耗土壤水分。图甲为人工油松林、人工刺槐林、次生林地根系密度及土壤含水量变化图,图乙为人工油松林、人工刺槐林、次生林地土壤含水量随深度变化图。

(4)为了减少深层土壤含水量的消耗,你认为应该采取哪些措施来恢复该地区的植被。(6分)

采取封山育林措施,恢复自然植被;选择-些根系较浅的灌木种植;引种低耗水量、耐旱树种;降低造林密度,减少对土壤水分的消耗。

土壤耕作和秸秆覆盖对苹果园土壤保蓄水性能及土壤肥力有一定影响,其研究对农业生产、土地的合理利用等具有重要现实指导意义。下图位渭北旱塬某区5月和10月果园1米土层内,不同土壤耕作方式与覆盖组合中土壤含水率变化图,读图完成下列各题。

23.土壤保蓄水效果最好的是

A.旋耕覆草

B.旋耕裸地C.免耕覆草

D.翻耕覆草

24.该果园的耕地深度可能是

A.40cm

B.60cm

C.80cm

D.100cm

23.C结合5月份和10月份土壤含水率图可以看出,免耕覆草的含水率最高,土壤的保蓄水效果最好。

24.B从两幅图中可以看出,大约在60cm深处,大部分土壤含水率曲线发生方向变化,20cm—60cm之间大致是减少趋势,60cm—100cm之间大致是增多趋势。

土壤耕作和秸秆覆盖对苹果园土壤保蓄水性能及土壤肥力有一定影响,其研究对农业生产、土地的合理利用等具有重要现实指导意义。下图位渭北旱塬某区5月和10月果园1米土层内,不同土壤耕作方式与覆盖组合中土壤含水率变化图,读图完成下列各题。

25.20-50cm土层内土壤贮水量5月份免耕比翻耕高,而10月份却是翻耕比免耕高,与该现象关联度最小的是

A.植被状况

B.土壤孔隙C.降水多少

D.土壤肥力

D就土壤肥力来说,同一地块的土壤肥力不会因为季节和月份的不同而有太大的差异,所以选D。5月份为春季,该地降水少,蒸发量大,翻耕后地表缺乏植被保护,土壤空隙增大,使水分更容易蒸发,所以翻耕后的土壤贮水量少于免耕的。10月份为秋季,北方夏秋季节降水多,翻耕的土地更易于水的下渗,所以土壤贮水量翻耕比免耕的高。

五、土壤酸碱度及影响因素

1.气候条件会对土壤酸碱度造成严重影响。我国的土壤整体上呈现出南酸北碱的分布规律。

由于南方气候湿润,高温多雨,因此对土壤的风化淋溶作用比较明显,也因此盐基的流失作用较为明显,这为酸性土壤的形成提供了条件;

而在我国的干旱和半干旱地区,淋溶作用也相对较弱,盐基不易流失,在加上天晴导致的水分蒸发作用明显,土壤下层的盐基物质随着水分的上升留在了土壤的上层,形成了石灰性反应的土层。

而海拔更高的地区,淋溶作用较强,盐基性也较强。

气候、地形、母质、植被、人类活动等因素都可以影响土壤的酸碱度

2.酸性母岩(如花岗岩、砂岩)上形成的土壤,其酸碱度一般都较石灰岩形成的土壤低(即较酸)

3.植被也影响土壤的酸碱性,主要是因为植物根系对离子的选择吸收作用的结果,还有其中的土壤微生物活动作用的结果,如在针叶林下的土壤就有利于真菌的生长,土壤也偏酸;

人类改良土壤。

对酸性土壤,主要是施用石灰、蚝壳灰、草木灰进行改良;在使用化肥时,尽量少用硫酸铵等生理酸性肥料。

沿海咸酸田,主要应采取引淡洗咸、洗酸等措施,这样既可以降低盐分,又可以把酸毒物质排走。

至于碱性土壤,可以用石膏、硫磺、明矾来改良。

另外,不论是偏酸或偏碱的土壤,一般都应该增施有机肥料,如果是砂质田,应尽可能加入泥,以增加土壤胶体,增强土壤的缓冲性能,使土壤具有大的缓冲量。缓冲性强的土壤,要再改变其酸碱度是比较困难的,但是一经调节合适后,它就不容易变劣了。

再生水是指对污水进行处理,并通过处理达标后,可进行充分利用的一种水资源。对再生水的利用,会对土壤的酸碱性形成一定的影响。例如,在城市绿化中使用再生水灌溉后,经过实际测量,土壤的pH值有了一定程度的下降。这是因为土壤中的酸性较强时,土壤中有机质的腐殖化就会加快,土壤中的氮、磷、钾等元素就会大量堆积,在再生水灌溉后,这些富集的元素一部分随水土流失,一部分被植物吸收,因而也调节了绿化土壤中的pH值。

4.人类活动改良土壤

人为的施肥影响显著,如常施硫酸铵等酸性肥料的田,土壤易变酸。

我国北方某蔬菜大棚,为追求高效益,长期连作,过量施用氮肥,造成大棚内的土壤逐年退化。下图示意该大棚内不同连作年限的土壤有机质含量和酸碱度变化。据此完成下列小题。

10.连作8年时,大棚内表层土壤退化的主要表现为

A.土壤有机质减少B.土壤酸化C.土壤盐碱化D.土壤沙化

B

读某大棚内不同连作年限的土壤有机质含量和酸碱度变化示意图可知,连作八年时,大棚内表层0-20cm土壤的PH值减小到小于7,使土壤呈酸性,故表层土壤退化的主要表现为土壤酸化,B正确。

我国北方某蔬菜大棚,为追求高效益,长期连作,过量施用氮肥,造成大棚内的土壤逐年退化。下图示意该大棚内不同连作年限的土壤有机质含量和酸碱度变化。据此完成下列小题。

11.为减缓大棚内土壤退化速度,可采取的措施是

A.增施速效肥料B.适量掺沙改造C.及时深耕土壤D.采用滴灌技术

C读图可知,连作使大棚内表层土壤呈酸性,而深层土壤PH值变化不大,故可采取及时深耕土壤措施中和土壤酸碱度,以致减缓大棚内土壤酸化及退化速度,C正确。

中国科学院海北高寒草甸生态系统定位研究站(37°37′′N,101°19′E,海拔3200m,下称海北站)地处祁连山东段北支南麓,属典型的高原大陆性气候。一年仅有冷暖两季,冷季漫长而寒冷,年平均气温-1.7℃,年降水量小于600mm,暖季草类植被茂盛。土壤CO2的释放是大气温室气体的重要地表生态源之一,是土壤微生物对土壤有机物质分解作用的结果。下左图为海北站高山灌丛草甸土CO2释放速率的日变化图,下右图为海北站牧草不同物候期(5~6月为牧草返青期、7~8月为草盛期、9月为草枯黄期)高山灌丛草甸土CO2释放速率(单位时间、单位体积土壤中释放的CO2量)的日变化图。

(1)分析海北站高山灌丛草甸土土壤肥沃的自然原因。

该地暖季草类茂盛,为土壤提供有机质多;

海拔高,食草动物较少,对草原破坏小;

冷季漫长,气温低,土壤微生物活动较弱,有机质分解缓慢;

降水较少,淋溶作用弱,利于有机质的积累与保存。

(2)说明海北站高山灌丛草甸土CO2释放速率的日变化特征及原理。

中国科学院海北高寒草甸生态系统定位研究站(37°37′′N,101°19′E,海拔3200m,下称海北站)地处祁连山东段北支南麓,属典型的高原大陆性气候。一年仅有冷暖两季,冷季漫长而寒冷,年平均气温-1.7℃,年降水量小于600mm,暖季草类植被茂盛。土壤CO2的释放是大气温室气体的重要地表生态源之一,是土壤微生物对土壤有机物质分解作用的结果。下左图为海北站高山灌丛草甸土CO2释放速率的日变化图,下右图为海北站牧草不同物候期(5~6月为牧草返青期、7~8月为草盛期、9月为草枯黄期)高山灌丛草甸土CO2释放速率(单位时间、单位体积土壤中释放的CO2量)的日变化图。

特征:CO2释放速率从6:00开始逐渐增加,14:00后逐渐下降;最大值出现在14:00,最低值出现在6:00。

原理:日出后随太阳辐射增加,表层地温升高,地面辐射增强,气温逐渐升高,土壤微生物活性增强,CO2释放速率增大;太阳辐射减弱后,地温气温均降低,土壤微生物活性减弱,

CO2释放速率逐渐降低。

(3)结合右图推测过度放牧对海北站高山灌丛草甸土CO2释放速率的影响。

中国科学院海北高寒草甸生态系统定位研究站(37°37′′N,101°19′E,海拔3200m,下称海北站)地处祁连山东段北支南麓,属典型的高原大陆性气候。一年仅有冷暖两季,冷季漫长而寒冷,年平均气温-1.7℃,年降水量小于600mm,暖季草类植被茂盛。土壤CO2的释放是大气温室气体的重要地表生态源之一,是土壤微生物对土壤有机物质分解作用的结果。下左图为海北站高山灌丛草甸土CO2释放速率的日变化图,下右图为海北站牧草不同物候期(5~6月为牧草返青期、7~8月为草盛期、9月为草枯黄期)高山灌丛草甸土CO2释放速率(单位时间、单位体积土壤中释放的CO2量)的日变化图。

过度放牧造成草地退化;

地表植物生物量和地下根系生物量减少(土壤中有机质含量下降);

土壤微生物数量和种类也下降;

导致土壤中CO2释放速率降低。

某考察小组对渭河平原(图1)甲、乙、丙三地进行科学考察,测定当地土壤有机质含量分别为21g/kg、10g/kg和18g/kg。据此完成1-3题。

2.相比乙、丙两地,甲地土壤有机质

含量较高的主要原因是

A.人类活动较少B.化肥使用较多

C.流水沉积明显

D.流水侵蚀较弱

甲

乙

丙

上游地形复杂,海拔高不适合农种或工业开发,人类活动少,山体植被覆盖度高,使土壤有机质不易被分解和流失。

下游地势平坦,河道更宽,土地主要用于耕种。由于人工施肥、农作物秸秆还田,使土壤有机质含量又高于中游。

中游地势地平,用于城市发展,土地多为建设用地,植被覆盖率低,土壤有机质主要来源河道旁防护林地和城市绿地。

材料一 土壤是由矿物质(风化壳或风化堆积物,风化形成的土壤固体颗粒)、有机质(包括动植物残体、微生物体,以及由分解产物合成的腐殖质等)、水分、空气组成。

材料二 塔斯马尼亚有“世界最纯净岛屿”之称,是著名的“苹果之岛”。塔斯马尼亚有着肥沃的土地和充足的阳光、纯净的空气和水源、无虫害和疾病的绿色生长环境。岛上植被茂密,苹果园和农场多分布于谷地排水较好的地带,这里的土壤源自河流冲积和火山灰沉积物,果蝇很少,从而使产出的苹果绿色而美味。优美的自然风光和良好的生态环境吸引了大批游客。但研究显示,近几年塔斯马尼亚岛的土壤厚度不断变薄,对苹果的生长开始产生不利的影响。下图示意塔斯马尼亚岛的位置。

(1)比较M、N两地土层厚度及土壤肥力的差异并分析其形成原因。

差异:M地土层厚度大于N地,且土壤肥力高于N地。

原因:M地位于河流下游,流水沉积作用明显,土壤厚度大,肥力高;

M地纬度及海拔比N地低,且位于向阳坡和迎风坡,水热条件更优越,植被生长更为茂盛,有机质来源更加丰富。

材料二 塔斯马尼亚有“世界最纯净岛屿”之称,是著名的“苹果之岛”。塔斯马尼亚有着肥沃的土地和充足的阳光、纯净的空气和水源、无虫害和疾病的绿色生长环境。岛上植被茂密,苹果园和农场多分布于谷地排水较好的地带,这里的土壤源自河流冲积和火山灰沉积物,果蝇很少,从而使产出的苹果绿色而美味。

(2)从土壤的角度,说明塔斯马尼亚岛苹果质优的原因。

土壤中有机质丰富,施加的化肥少;土壤中富含矿物质,适宜苹果生长;水源和空气洁净,土壤污染小;病虫害少,施加农药少,对土壤的污染小。

材料二 塔斯马尼亚有“世界最纯净岛屿”之称,是著名的“苹果之岛”。塔斯马尼亚有着肥沃的土地和充足的阳光、纯净的空气和水源、无虫害和疾病的绿色生长环境。岛上植被茂密,苹果园和农场多分布于谷地排水较好的地带,这里的土壤源自河流冲积和火山灰沉积物,果蝇很少,从而使产出的苹果绿色而美味。优美的自然风光和良好的生态环境吸引了大批游客。但研究显示,近几年塔斯马尼亚岛的土壤厚度不断变薄,对苹果的生长开始产生不利的影响。下图示意塔斯马尼亚岛的位置。

(3)分析该岛土层变薄对苹果生长的不利影响。

土层变薄,土壤肥力下降,使苹果产量减少;土壤中有利于苹果生长的养分流失,有可能导致苹果品质下降。

材料二 塔斯马尼亚有“世界最纯净岛屿”之称,是著名的“苹果之岛”。塔斯马尼亚有着肥沃的土地和充足的阳光、纯净的空气和水源、无虫害和疾病的绿色生长环境。岛上植被茂密,苹果园和农场多分布于谷地排水较好的地带,这里的土壤源自河流冲积和火山灰沉积物,果蝇很少,从而使产出的苹果绿色而美味。优美的自然风光和良好的生态环境吸引了大批游客。但研究显示,近几年塔斯马尼亚岛的土壤厚度不断变薄,对苹果的生长开始产生不利的影响。下图示意塔斯马尼亚岛的位置。

(4)从可持续发展的角度,谈谈如何保护塔斯马尼亚岛的土壤。

保护岛上植被,减少流水对土壤的侵蚀;合理控制苹果种植的规模和密度,保持土壤肥力;合理控制游客数量,减少游客对土层的踩踏和剥蚀;对已破坏的土层,进行人工修复;加强宣传和教育,提高人们保护土壤生态的意识。

同课章节目录