山东省招远市2019-2020学年第一学期期中考试初一生物试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省招远市2019-2020学年第一学期期中考试初一生物试题(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-06-11 07:48:05 | ||

图片预览

文档简介

2019—2020学年度第一学期第一学段测试

初一生物试题

说明:

1.本试题分为I卷和Ⅱ卷两部分,I卷为选择题,Ⅱ卷为非选择题。试题满分100分,考试时间60分钟。

2.本试卷试题共95分,书写质量3分,卷面安排2分。

3.请将答案答在答题卡上,考试结束后,只交答题卡(或各校根据情况,自己决定)。

Ⅰ卷(选择题,共50分)

一、选择题(本大题包括25个小题,每小题2分,共计50分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。)

1.我国南方湿地资源丰富,具有面积庞大的湿地生态系统。下列有关湿地生态系统作用的叙述,不正确的是

A.能有效蓄水、吸污、净化水质

B.是所有类型的生态系统中,生物多样性最丰富的

C.能调节区域小气候

D.是两栖动物、鸟类和其他野生生物的重要栖息地

2.青藏铁路的唐古拉山越岭段,海拔5000多米,风大且频,气温很低,这里的松树都匍匐在地面上,称为“爬地松”。影响这种松树形态的主要非生物因素是

A.风B.水C.空气D.温度

3.海带能在海水中生活,却无法生活在淡水中,这说明

A.生物能适应一切环境B.生物不能适应环境C.生物不能影响环境D.生物能适应一定的环境

4.生态系统中,消费者的作用是

A.利用阳光制造有机物

B.为生物的生存提供食物

C.直接或间接以植物为食

D.分解动植物遗体

5.以下情形属于生物影响环境的实例的是

A.刺槐的光合作用使大气的氧含量提高

B.仙人掌的叶演变成了刺,茎肥厚多汁

C.野鸭的趾间长有皮肤构成的蹼

D.睡莲的根和茎都有发达并相通的气腔

6.在进行“探究不同植被对空气湿度的影响”的实验时,需要准备的实验器材包括

①干湿表②显微镜③放大镜④计时器⑤酒精灯

A.①⑤B.①③C.①④D.④⑤

7.海洋中大量的藻类植物都分布在浅海区域,而在海洋深处却无迹可寻,导致这一分布现象的原因是

A.温度B.阳光C.压力D.养料

8.下列环境中,很难捕捉到鼠妇的是

A.草坪的石头堆里B.庭院的菊花盆下

C.学校的篮球场上D.教室后在的阴湿地上

9.下列各组生物中,都属于生产者的一组是

A.海葵和水稻B.海带和小麦C.蘑菇和水草D.玉米和蝗虫

10.竹节虫的身体与竹枝极为相似,这属于

A.生物对环境的影响

B.环境对生物的制约

C.生物对环境的适应

D.环境依赖生物

11.“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声”中主要描写了哪种环境因素

A.土壤B.水C.空气D.温度

12.我国戈壁大沙漠中植物稀少,起决定作用的主要非生物因素是

A.阳光B.温度C.水分D.土沙

13.下列例子中,能体现生物之间共生关系的是

A.缠螂捕蝉,黄雀在后

B.流感病毒感染人体活细胞

C.碑草与水稻争夺水分

D.根瘤菌存在豆科植物根瘤中

14.若草原生态系统中只有“草→鼠一蛇→鹰”这条食物链,当蛇被大量捕杀,一段时间后

A.草场会被破坏

B.鹰的数量会增加

C.鼠的数量会减少

D.鹰的数量不会变

15.下表是对几种生物体内农药含量的测定结果:这些生物与生物之间有着吃与被吃的关系,那么下列哪一条食物链的联系是正确的

A.A→B→C-D→E

B.E→D→C→B→A

C.D→A→B→E→C

D.C→E→B→A-D

16.下列关于环境对生物的不利影响的叙述错误的是

A.DDT的使用导致鸟类的生殖能力受到影响

B.化肥的使用导致土壤板结

C.生物有很强的自我适应能力,我们开发自然资源对它们没有影响

D.使用农药时会将有益昆虫杀死

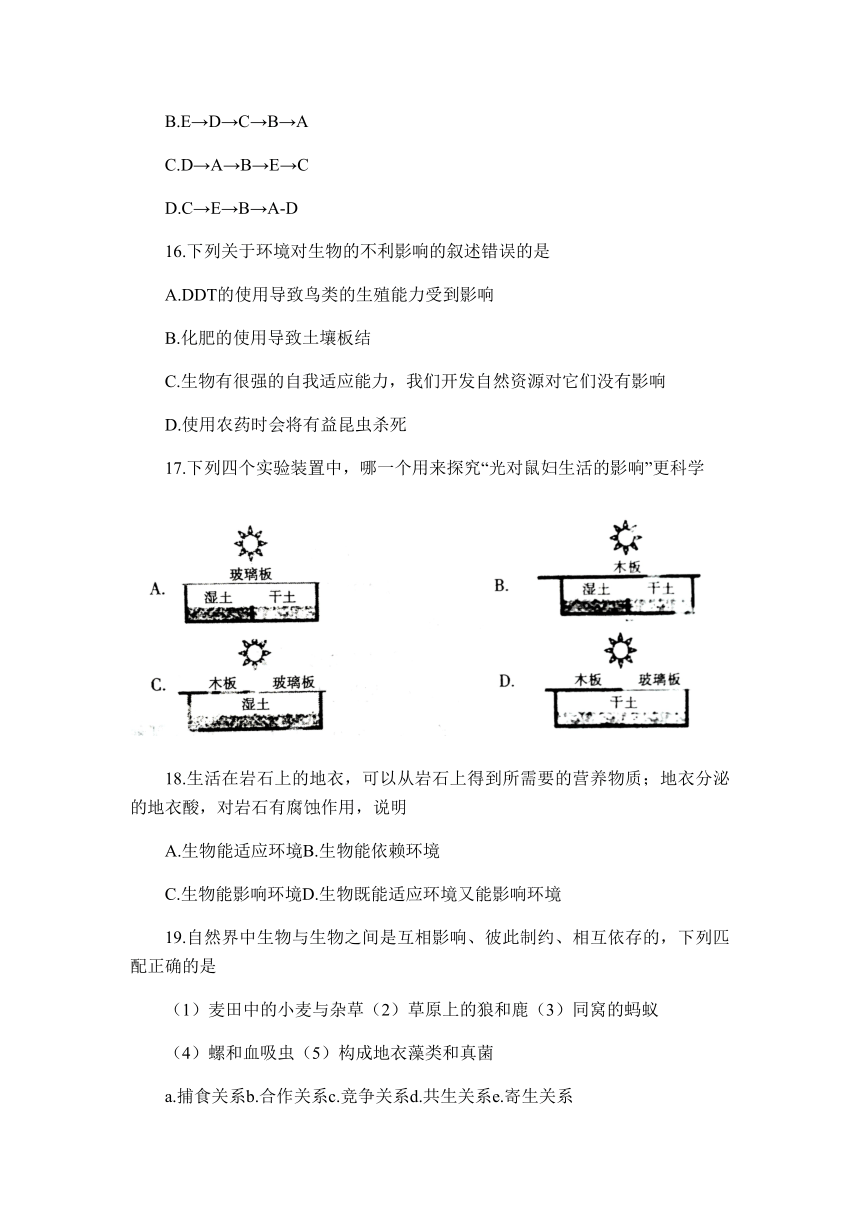

17.下列四个实验装置中,哪一个用来探究“光对鼠妇生活的影响”更科学

18.生活在岩石上的地衣,可以从岩石上得到所需要的营养物质;地衣分泌的地衣酸,对岩石有腐蚀作用,说明

A.生物能适应环境B.生物能依赖环境

C.生物能影响环境D.生物既能适应环境又能影响环境

19.自然界中生物与生物之间是互相影响、彼此制约、相互依存的,下列匹配正确的是

(1)麦田中的小麦与杂草(2)草原上的狼和鹿(3)同窝的蚂蚁

(4)螺和血吸虫(5)构成地衣藻类和真菌

a.捕食关系b.合作关系c.竞争关系d.共生关系e.寄生关系

A.(1)-c,(2)-a,(3)-b,(4)-d,(5)-e

B.(1)-e,(2)-a,(3)-b,(4)-c,(5)-d

C.(1)-b,(2)-a,(3)-d,(4)-e,(5)-e

D.(1)-c,(2)-a,(3)-b,(4)-e,(5)-d

20.沙漠里的一种鼠白天躲在洞里并且将洞口封住,夜间才出来活动。能正确解释这种现象的是

A.鼠类对外界刺激产生的一种本能反应

B.鼠类捕食行为的一种方式

C.鼠类白天在为繁殖工作做准备

D.鼠类对沙漠环境的一种适应

21.“苗多欺草,草多欺苗”这句谚语反映了生物与生物之间的关系是即划

A.共生B.竞争C.寄生D.捕食

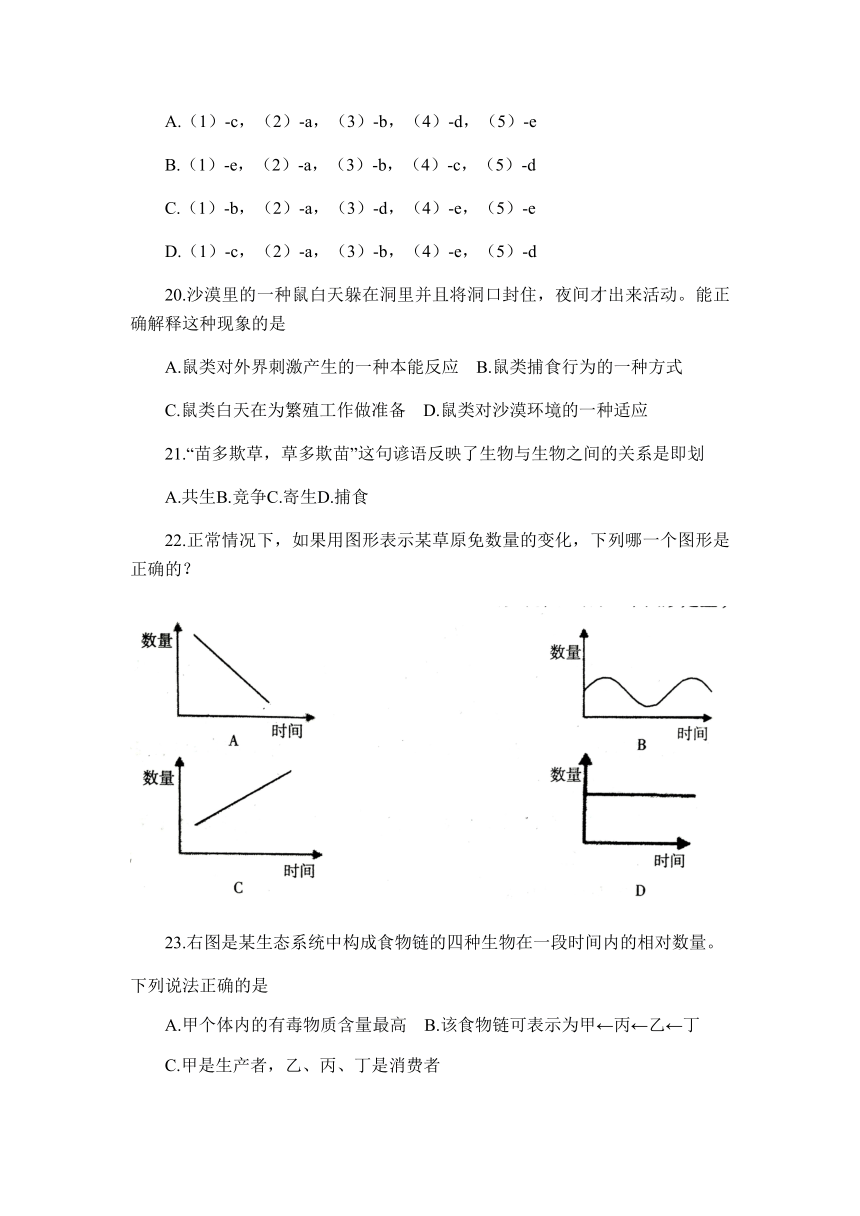

22.正常情况下,如果用图形表示某草原免数量的变化,下列哪一个图形是正确的?

23.右图是某生态系统中构成食物链的四种生物在一段时间内的相对数量。

下列说法正确的是

A.甲个体内的有毒物质含量最高

B.该食物链可表示为甲←丙←乙←丁

C.甲是生产者,乙、丙、丁是消费者

D.该生态系统只有甲、乙、丙、丁四种生物

24.下列哪一种生态系统中人的作用消失,它很快就会退化

A.海洋生态系统B.湿地生态系统C.森林生态系统D.农田生态系统

25.宋代诗人苏轼在《春江晚景》中写到“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。”该诗中描写影响鸭生活的非生物因素是

A.光B.温度C.水D.空气

Ⅱ卷(非选择题,共45分)

注意事项:答卷前请将密封线内的项目填写清楚。

二、非选择题:(本大题6个小题,共45分。)

26.(12分)面对环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,党的十八大报告指出,必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念。请回答下列问题.

(1)生态系统是在一定的空间范围内,

和

所形成的统一的整体。如图要构成一个生态系统还需要

等部分,以及

。图中有机物含量最多的生物是

,它是生态系统中的

者。

(2)图中共有

条食物链,这些食物链彼此交错形成了

。如果图中生物所在的这个生态系统被有害农药污染,那么,生物体内含有的农药浓度最高的生物是

。

(3)在生态系统中,虽然各种生物的数量是在不断变化的,但在一般情况下,各种生物的数量和所占比例是相对稳定的,这说明生态系统具有一定的

能力;图中,如果大量捕捉野生青蛙和鸟类,一段时间内,会导致蝗虫的数量

,使水稻减产。

27.(8分)生态系统中的非生物部分对生物的生活与分布有影响。有同学想了解水分对蚯蚓的生活与分布有无影响,进行了下面的探究活动。

A.提出问题:

?

B.作出假设:

。

C.方法步骤:

(1)制作如图所示装置:

(2)将20条蚯蚓放到隔离带上,然后盖上鞋盒盖子;

(3)一段时间后,打开鞋盒盖子,数出两边土壤中的蚯蚓数目,并记录;

(4)重复步骤(2)和步骤(3)几次;

(5)根据几次记录的实验数据,分别求出两种土壤中蚯蚓数目的

。

D.实验结果与结论:

预期结果有三种情况:湿润土壤中的蚯蚓数目少于、基本等于或多于干燥土壤中的疑蚓数目。若该同学的实验结果为湿润土壤中的蚯蚓数目

干燥土壤中的数目,则假设成立。

E.实验分析:

(1)本实验的变量为

。像该实验这样,除了一种条件不同以外,其他条件都相同的实验,叫做

实验。

(2)如果在实验装置的隔离带上只放一只蚯蚓是否可以得出准确的结论?

为什么?

。

28.(7分)在“探究水温变化对金鱼呼吸次数的影响”时,某小组同学设计并完成了以下实验,请回答问题。

(1)在这个探究实验中,作出的假设是

。

(2)这个探究实验的变量是

。

(3)设计探究实验方案时,该小组同学给金鱼提供了较高水温、

、较低水温三种环境,其中温度的变化范围是

。

(4)观察时,金鱼

就相当于呼吸一次。

(5)为什么要在同一温度下重复多次测试金鱼的呼吸次数?

。

(6)实验结束后,应对金鱼做什么处理?

。

29.(6分)现在全国各地都在大力推进美丽乡村建设,为加快新旧动能转换吹响了号角。从生产模式上讲,旧动能是“资源一产品一废物”的单向生产方式,而新动能是“资源一废物一再生资源一再生产品”的循环式生产方式。如图是某生态基地部分简图,请据图分析回答:

(1)该人工生态系统的最基本、最关键的生物成分是

。

(2)该生态系统能量流动的起点是

。

(3)水稻秸秆中含有丰富的

,可以作为培养等食用菌的培养基;利用秸秆、粪便等生产沼气的过程中,发挥作用的生物作为

(填

“生产者”、“消费者”或“分解者”)参与了物质循环;同时合理调整了生态系统中的物质循环和

关系,有效缓解了燃烧秸秆造成的污染和浪费。

30.(7分)下面是猫和鼠的部分生命现象,请分析说明它们各属于生物的何种基本特:

(1)小猫长成大猫属于

。

(2)猫生小猫属于

。

(3)猫生猫,鼠生鼠属于

。

(4)一窝猫中有白猫、黑猫和花猫,这种现象属于

。

(5)鼠听到猫叫,立即躲近洞里的现象属于

。

(6)猫捉老鼠的现象属于

。

(7)猫和老鼠的身体都是由

构成的。

31.(5分)现在,“低头族”现象十分普遍。为了了解相关情况,某学校随机发放2000份问卷进行调查。

(1)这种科学探究方法属于

(填“普查法”或“抽样调查法”)。

(2)统计结果表明,由于要手机时间过长,有部分学生产生“轻度社交障碍”该评价主要针对人体哪方面的健康状态?

(填字母)。

A.身体B.心理C.社会适应

(3)世界上最遥远的距离是我在你身边,而你却在玩手机,你想对“低头族”说些什么?

初一生物试题

说明:

1.本试题分为I卷和Ⅱ卷两部分,I卷为选择题,Ⅱ卷为非选择题。试题满分100分,考试时间60分钟。

2.本试卷试题共95分,书写质量3分,卷面安排2分。

3.请将答案答在答题卡上,考试结束后,只交答题卡(或各校根据情况,自己决定)。

Ⅰ卷(选择题,共50分)

一、选择题(本大题包括25个小题,每小题2分,共计50分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。)

1.我国南方湿地资源丰富,具有面积庞大的湿地生态系统。下列有关湿地生态系统作用的叙述,不正确的是

A.能有效蓄水、吸污、净化水质

B.是所有类型的生态系统中,生物多样性最丰富的

C.能调节区域小气候

D.是两栖动物、鸟类和其他野生生物的重要栖息地

2.青藏铁路的唐古拉山越岭段,海拔5000多米,风大且频,气温很低,这里的松树都匍匐在地面上,称为“爬地松”。影响这种松树形态的主要非生物因素是

A.风B.水C.空气D.温度

3.海带能在海水中生活,却无法生活在淡水中,这说明

A.生物能适应一切环境B.生物不能适应环境C.生物不能影响环境D.生物能适应一定的环境

4.生态系统中,消费者的作用是

A.利用阳光制造有机物

B.为生物的生存提供食物

C.直接或间接以植物为食

D.分解动植物遗体

5.以下情形属于生物影响环境的实例的是

A.刺槐的光合作用使大气的氧含量提高

B.仙人掌的叶演变成了刺,茎肥厚多汁

C.野鸭的趾间长有皮肤构成的蹼

D.睡莲的根和茎都有发达并相通的气腔

6.在进行“探究不同植被对空气湿度的影响”的实验时,需要准备的实验器材包括

①干湿表②显微镜③放大镜④计时器⑤酒精灯

A.①⑤B.①③C.①④D.④⑤

7.海洋中大量的藻类植物都分布在浅海区域,而在海洋深处却无迹可寻,导致这一分布现象的原因是

A.温度B.阳光C.压力D.养料

8.下列环境中,很难捕捉到鼠妇的是

A.草坪的石头堆里B.庭院的菊花盆下

C.学校的篮球场上D.教室后在的阴湿地上

9.下列各组生物中,都属于生产者的一组是

A.海葵和水稻B.海带和小麦C.蘑菇和水草D.玉米和蝗虫

10.竹节虫的身体与竹枝极为相似,这属于

A.生物对环境的影响

B.环境对生物的制约

C.生物对环境的适应

D.环境依赖生物

11.“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声”中主要描写了哪种环境因素

A.土壤B.水C.空气D.温度

12.我国戈壁大沙漠中植物稀少,起决定作用的主要非生物因素是

A.阳光B.温度C.水分D.土沙

13.下列例子中,能体现生物之间共生关系的是

A.缠螂捕蝉,黄雀在后

B.流感病毒感染人体活细胞

C.碑草与水稻争夺水分

D.根瘤菌存在豆科植物根瘤中

14.若草原生态系统中只有“草→鼠一蛇→鹰”这条食物链,当蛇被大量捕杀,一段时间后

A.草场会被破坏

B.鹰的数量会增加

C.鼠的数量会减少

D.鹰的数量不会变

15.下表是对几种生物体内农药含量的测定结果:这些生物与生物之间有着吃与被吃的关系,那么下列哪一条食物链的联系是正确的

A.A→B→C-D→E

B.E→D→C→B→A

C.D→A→B→E→C

D.C→E→B→A-D

16.下列关于环境对生物的不利影响的叙述错误的是

A.DDT的使用导致鸟类的生殖能力受到影响

B.化肥的使用导致土壤板结

C.生物有很强的自我适应能力,我们开发自然资源对它们没有影响

D.使用农药时会将有益昆虫杀死

17.下列四个实验装置中,哪一个用来探究“光对鼠妇生活的影响”更科学

18.生活在岩石上的地衣,可以从岩石上得到所需要的营养物质;地衣分泌的地衣酸,对岩石有腐蚀作用,说明

A.生物能适应环境B.生物能依赖环境

C.生物能影响环境D.生物既能适应环境又能影响环境

19.自然界中生物与生物之间是互相影响、彼此制约、相互依存的,下列匹配正确的是

(1)麦田中的小麦与杂草(2)草原上的狼和鹿(3)同窝的蚂蚁

(4)螺和血吸虫(5)构成地衣藻类和真菌

a.捕食关系b.合作关系c.竞争关系d.共生关系e.寄生关系

A.(1)-c,(2)-a,(3)-b,(4)-d,(5)-e

B.(1)-e,(2)-a,(3)-b,(4)-c,(5)-d

C.(1)-b,(2)-a,(3)-d,(4)-e,(5)-e

D.(1)-c,(2)-a,(3)-b,(4)-e,(5)-d

20.沙漠里的一种鼠白天躲在洞里并且将洞口封住,夜间才出来活动。能正确解释这种现象的是

A.鼠类对外界刺激产生的一种本能反应

B.鼠类捕食行为的一种方式

C.鼠类白天在为繁殖工作做准备

D.鼠类对沙漠环境的一种适应

21.“苗多欺草,草多欺苗”这句谚语反映了生物与生物之间的关系是即划

A.共生B.竞争C.寄生D.捕食

22.正常情况下,如果用图形表示某草原免数量的变化,下列哪一个图形是正确的?

23.右图是某生态系统中构成食物链的四种生物在一段时间内的相对数量。

下列说法正确的是

A.甲个体内的有毒物质含量最高

B.该食物链可表示为甲←丙←乙←丁

C.甲是生产者,乙、丙、丁是消费者

D.该生态系统只有甲、乙、丙、丁四种生物

24.下列哪一种生态系统中人的作用消失,它很快就会退化

A.海洋生态系统B.湿地生态系统C.森林生态系统D.农田生态系统

25.宋代诗人苏轼在《春江晚景》中写到“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。”该诗中描写影响鸭生活的非生物因素是

A.光B.温度C.水D.空气

Ⅱ卷(非选择题,共45分)

注意事项:答卷前请将密封线内的项目填写清楚。

二、非选择题:(本大题6个小题,共45分。)

26.(12分)面对环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,党的十八大报告指出,必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念。请回答下列问题.

(1)生态系统是在一定的空间范围内,

和

所形成的统一的整体。如图要构成一个生态系统还需要

等部分,以及

。图中有机物含量最多的生物是

,它是生态系统中的

者。

(2)图中共有

条食物链,这些食物链彼此交错形成了

。如果图中生物所在的这个生态系统被有害农药污染,那么,生物体内含有的农药浓度最高的生物是

。

(3)在生态系统中,虽然各种生物的数量是在不断变化的,但在一般情况下,各种生物的数量和所占比例是相对稳定的,这说明生态系统具有一定的

能力;图中,如果大量捕捉野生青蛙和鸟类,一段时间内,会导致蝗虫的数量

,使水稻减产。

27.(8分)生态系统中的非生物部分对生物的生活与分布有影响。有同学想了解水分对蚯蚓的生活与分布有无影响,进行了下面的探究活动。

A.提出问题:

?

B.作出假设:

。

C.方法步骤:

(1)制作如图所示装置:

(2)将20条蚯蚓放到隔离带上,然后盖上鞋盒盖子;

(3)一段时间后,打开鞋盒盖子,数出两边土壤中的蚯蚓数目,并记录;

(4)重复步骤(2)和步骤(3)几次;

(5)根据几次记录的实验数据,分别求出两种土壤中蚯蚓数目的

。

D.实验结果与结论:

预期结果有三种情况:湿润土壤中的蚯蚓数目少于、基本等于或多于干燥土壤中的疑蚓数目。若该同学的实验结果为湿润土壤中的蚯蚓数目

干燥土壤中的数目,则假设成立。

E.实验分析:

(1)本实验的变量为

。像该实验这样,除了一种条件不同以外,其他条件都相同的实验,叫做

实验。

(2)如果在实验装置的隔离带上只放一只蚯蚓是否可以得出准确的结论?

为什么?

。

28.(7分)在“探究水温变化对金鱼呼吸次数的影响”时,某小组同学设计并完成了以下实验,请回答问题。

(1)在这个探究实验中,作出的假设是

。

(2)这个探究实验的变量是

。

(3)设计探究实验方案时,该小组同学给金鱼提供了较高水温、

、较低水温三种环境,其中温度的变化范围是

。

(4)观察时,金鱼

就相当于呼吸一次。

(5)为什么要在同一温度下重复多次测试金鱼的呼吸次数?

。

(6)实验结束后,应对金鱼做什么处理?

。

29.(6分)现在全国各地都在大力推进美丽乡村建设,为加快新旧动能转换吹响了号角。从生产模式上讲,旧动能是“资源一产品一废物”的单向生产方式,而新动能是“资源一废物一再生资源一再生产品”的循环式生产方式。如图是某生态基地部分简图,请据图分析回答:

(1)该人工生态系统的最基本、最关键的生物成分是

。

(2)该生态系统能量流动的起点是

。

(3)水稻秸秆中含有丰富的

,可以作为培养等食用菌的培养基;利用秸秆、粪便等生产沼气的过程中,发挥作用的生物作为

(填

“生产者”、“消费者”或“分解者”)参与了物质循环;同时合理调整了生态系统中的物质循环和

关系,有效缓解了燃烧秸秆造成的污染和浪费。

30.(7分)下面是猫和鼠的部分生命现象,请分析说明它们各属于生物的何种基本特:

(1)小猫长成大猫属于

。

(2)猫生小猫属于

。

(3)猫生猫,鼠生鼠属于

。

(4)一窝猫中有白猫、黑猫和花猫,这种现象属于

。

(5)鼠听到猫叫,立即躲近洞里的现象属于

。

(6)猫捉老鼠的现象属于

。

(7)猫和老鼠的身体都是由

构成的。

31.(5分)现在,“低头族”现象十分普遍。为了了解相关情况,某学校随机发放2000份问卷进行调查。

(1)这种科学探究方法属于

(填“普查法”或“抽样调查法”)。

(2)统计结果表明,由于要手机时间过长,有部分学生产生“轻度社交障碍”该评价主要针对人体哪方面的健康状态?

(填字母)。

A.身体B.心理C.社会适应

(3)世界上最遥远的距离是我在你身边,而你却在玩手机,你想对“低头族”说些什么?