人教版语文必修二第三单元综合检测附解析

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修二第三单元综合检测附解析 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 29.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-06-11 22:56:33 | ||

图片预览

文档简介

第三单元综合检测

第三单元 古代散文

(时间:100分钟 满分:100分)

一、论述类文本阅读(9分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

①中国古代的文体具有鲜明的特征,表现为复杂性、多义性和不确定性,与西方文体相对稳固的板块结构大不同。研究中国古代的文体,理应彰显本国的特色。从关键词的维度观照、审视文体,无疑是新颖的研究视角。下面就以唐宋文体为中心言之。

②在古代文体学史上,唐宋时期是一个承先启后的时代。唐宋众体咸备,各种文体都获得充分的发展空间,文学文体方面,诗、文、词三足鼎立,新兴的小说、戏曲也崭露头角;公牍和应用文方面,与新创文体竞相发展,迎来了历史上实用性文体发展的高峰。唐宋文体批评层累式地多角度探究,并与当时的文体书写产生互动,让文体写作与批评相得益彰。一言以蔽之,唐宋时期是古今文体骈与散、简与繁、文与质、雅与俗纠葛转关的枢纽。

③唐宋文化既恢宏又复杂,既多元又开放,属于成功的贯通、通变型文化,其通变特色影响到方方面面,自然包含文体。“融会贯通”,不妨说是对唐宋文化的最佳注脚。唐宋文体在文化的大视野下,表现为分化与综合、限制与超越、对流与融通的复杂多元格局。

④唐宋文体学的贯通性,突出地表现在文体间的交流和互动上。古代文体的结构规则并非刻板不变,实具有灵活组装拆卸的机制,在一定条件下,其规则会发生位移改变。文体与文体之所以能发生关系,在于它们具有某种同质的因素,例如结构、形式、语言等。

⑤一个值得关注的现象是,与贯通密切相关,唐宋开始大量使用“文备众体”一词。黄庭坚等宋人用“兼备众体”来赞美唐代大诗人杜甫,这是充分肯定老杜在诗体方面的集大成。更重要的是,宋人开始用类似的词形容本朝文人。诸如欧阳修、王安石、苏轼、黄庭坚、朱熹等,都得到过类似“文备众体”的称赞。这种情况在宋以前,是没有的。可见唐宋文人的“兼备众体”,成为极为突出的现象。何以“文备众体”者愈来愈多?这其实是贯通的文化作用于文体的重要表现。

⑥当一种文体已发展极充分,内部的各种写作技巧、艺术手法差不多被穷尽时,或许只有“跨界”“贯通”,向其他文体寻求参酌,才有可能打破困局,实现新变。可见贯通的实质是创新。

⑦文体的贯通固然重要,但贯通不是纸上空文,还需要“人”去驾驭和创造。从人出发,“驾驭”就成为观照唐宋文体学的另一关键词。文体都有机制,具备特定的结构和功能,运行规律似较机械。然而,运用文体之“人”,却是既讲规则,又有策略的。加之人的创造力无比睿智旺盛,运用文体之人既可以设计新规则,又能打破旧机制,实在是文体变迁的最大原动力。尤其是那些创造力极强的大家,如杜甫、韩愈、欧阳修、苏轼、辛弃疾等,驾驭、控制和改造文体的能力极强,能够最大限度地扩展文体的疆域,文体的结构和功能在他们手上得到玲珑活络的调整。他们冲破既有的文体束缚,把不同文体的优长综合性地融汇到同一文学作品中。这充分体现出大家贯通的视野和超卓的驾驭文体能力。

⑧从此类关键词出发,研究古代文体学,或许可得出新人耳目的见解和结论,或者说凝练出一些可资借鉴的“精华”。

(节选自《光明日报》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.“贯通”表现在文体间的交流和互动上,这种交流和互动,同样体现在杜甫、苏轼等文学大家身上。

B.“驾驭”体现了创作者对文体的控制改造能力,有了这种能力,才能在同一作品中融进不同文体的优长。

C.“贯通”和“驾驭”是解读古代文体的关键词。从两个关键词出发就能得出关于古代文体研究的新见解。

D.古代文体的写作与批评可以产生互动,这种互动既能促进文体的发展,也能让文体写作更加成熟。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)( )

A.文章第一自然段先交代了中国古代的文体具有的特征,提出“从关键词的维度观照、审视文体是新颖的研究视角”的观点,指出文章讨论的对象,总领全文。

B.第二、三自然段紧承第一自然段,论述唐宋文体发展现状、特点。认为唐宋文体在文化的大视野下,表现为分化与综合、限制与超越、对流与融通的复杂多元格局。

C.第四到第七自然段紧扣标题分别论述贯通、驾驭两个关键词,列举了唐宋大家的名字,证明“贯通”“驾驭”对大家的诞生有影响作用。

D.文章最后一段总结上文,指出研究古代文体的成果:从关键词出发研究古代文体学,就可以得出新人耳目的见解和结论。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.“贯通”让文体有了创新的可能,“驾驭”实现了这种可能,二者共同作用,让唐宋文体多样、文学繁荣。

B.古代文体是动态发展的,到唐宋时,各类文体竞相发展,迎来了发展的高峰,形成复杂多元的格局。

C.那些创造力极强的大家冲破既有的文体束缚,把不同文体的优长综合性地融汇到同一文学作品中,所以有了文体驾驭能力,就一定能在同一作品中融进不同文体。

D.唐宋时期各种文体都获得充分的发展空间,诗、文、词三足鼎立,新兴的小说、戏曲也崭露头角,公牍和应用文方面竞相发展,迎来了历史上文体发展的高峰。

二、古代散文阅读(42分)

(一)阅读下面的文字,完成4~7题。(19分)

兰

亭

记

何延之

至贞观中,太宗以德政之暇,锐志玩书,临写右军真草书帖,购募备尽,唯未得《兰亭》。寻讨此书,知在辩才之所。尚书右仆射房玄龄奏曰:“臣闻监察御史萧翼者,梁元帝之曾孙,负才艺,多权谋,可充此使,必当见获。”太宗遂诏见翼。翼奏曰:“若作公使,义无得理,臣请私行诣彼,须得二王杂帖三数通。”太宗依给。

翼遂改冠微服,日暮入寺,巡廊以观壁画,过辩才院,止于门前。辩才遥见翼乃问曰何处檀越翼乃就前礼拜云弟是北人将少许蚕种来卖历寺纵观幸遇禅师。”寒温既毕,语议便合。

遂经旬朔,翼示师梁元帝自画《职贡图》,师嗟赏不已,因谈论翰墨。翼曰:“弟子先门,皆传二王楷书法,弟子又幼来耽玩,今亦有数帖自随。”辩才欣然曰:“明日来,可把此看。”翼依期而往,出其书以示辩才。辩才熟详之曰:“是即是矣,然未佳善。贫道有一真迹,颇亦殊常。”翼曰:“何帖?”辩才曰:“《兰亭》。”翼佯笑曰:“数经乱离,真迹岂在?必是响拓【注】伪作耳。”辩才曰:“禅师在日保惜,临亡之时,亲付于吾。”师自于屋梁上槛内出之。

自示翼之后,更不复安于梁槛上,并弄萧翼二王诸帖,并借留置于几案之间。辩才时年八十余,每日于窗下临学数遍,其老而笃好也如此。自是翼往还既数,童弟等无复猜疑。后辩才出赴灵汜桥南严迁家斋,翼遂私来房前,谓弟子曰:“翼遗却帛子在床上。”童子即为开门,翼遂于案上取得《兰亭》及御府二王书帖,便赴永安驿。萧翼因宣示敕旨,具告所由。使人召辩才。辩才仍在严迁家未还寺,遽见追呼,不知所以。及师来,见御史乃是房中萧生也。萧翼报云:“奉敕遣来取《兰亭》。《兰亭》今得矣,故唤师来取别。”辩才闻语,身便绝倒,良久始苏。

翼即驰驿而发,至都奏御,太宗大悦。

(选自《法书要录》,有删改)

【注】 响拓:古代复制法书的一种方法。

4.下列对画波浪线文字的断句,正确的一项是(3分)( )

A.辩才遥见翼/乃问/曰/何处檀越/翼乃就前礼/拜云/弟是北人/将少许蚕种/来卖历寺/纵观幸遇禅师

B.辩才遥见翼/乃问曰/何处檀越/翼乃就前/礼拜云/弟是北人/将少许蚕种来卖/历寺纵观/幸遇禅师

C.辩才遥见翼/乃问曰/何处檀越/翼乃就前礼拜/云/弟是北人/将少许蚕种来卖/历寺纵观/幸遇禅师

D.辩才遥见翼乃问曰/何处檀越/翼乃就前礼/拜云/弟是北人/将少许蚕种/来卖历寺/纵观/幸遇禅师

5.下列对文中加点词语的相关解说,不正确的一项是(3分)( )

A.仆射,官名。秦始置。汉成帝时置尚书五人,一人为仆射,位仅次尚书令。唐宋以左右仆射为宰相之职。元废。

B.微服,通常指帝王、官吏等外出时为不暴露身份而换穿便服。

C.旬朔,十日为一旬;农历每月最后一天为朔。旬朔指十天或一个月,亦泛指时日。

D.御史,官名。春秋战国时期列国皆有御史,掌文书及记事。秦置御史大夫,有弹劾纠察之权。汉以后,御史专司纠弹。

6.下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.唐太宗非常喜欢临摹王羲之的真书、草书的法帖,一心想得到《兰亭》帖,所以接受了房玄龄的推荐,让萧翼前去办理此事。

B.唐太宗答应了萧翼提出的条件,并让萧翼乔装打扮,混入寺内,接近辩才禅师并逐步取得他的信任。

C.辩才十分喜爱书法艺术,所以一眼就看出萧翼的二王法帖虽是真迹,却不是上品,远比不上《兰亭》帖。

D.萧翼借辩才禅师外出的机会取走《兰亭》帖,后来禅师得知萧翼是朝廷御史并已拿走了《兰亭》帖,一下子惊倒在地,很久才苏醒。

7.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)若作公使,义无得理,臣请私行诣彼,须得二王杂帖三数通。(5分)

(2)萧翼因宣示敕旨,具告所由。使人召辩才。辩才仍在严迁家未还寺,遽见追呼,不知所以。(5分)

(二)(2018·天津卷)阅读下面的文字,完成8~13题。(23分)

白洲五亭记

[唐]白居易

湖州城东南二百步,抵霅溪,溪连汀洲,洲一名白。梁吴兴守柳恽于此赋诗云“汀洲采白”,因以为名也。前不知几十万年,后又数百载,有名无亭,鞠①为荒泽。至大历十一年,颜鲁公真卿为刺史,始剪榛导流,作八角亭以游息焉。旋属灾潦荐②至,沼堙台圮。后又数十载,委无隙地。至开成三年,弘农杨君为刺史,乃疏四渠,浚二池,树三园,构五亭,卉木荷竹,舟桥廊室,洎游宴息宿之具,靡不备焉。观其架大溪,跨长汀者,谓之白亭。介二园、阅百卉者,谓之集芳亭。面广池、目列岫者,谓之山光亭。玩晨曦者,谓之朝霞亭。狎清涟者,谓之碧波亭。五亭间开,万象迭入,向背俯仰,胜无遁形。每至汀风春溪月秋花繁鸟啼之旦莲开水香之夕宾友集歌吹作舟棹徐动觞咏半酣飘然恍然。游者相顾,咸曰:此不知方外也?人间也?又不知蓬瀛昆阆,复何如哉?

时予守官在洛,杨君缄书赍图,请予为记。予按图握笔,心存目想,尔见缕③梗概,十不得其二三。大凡地有胜境,得人而后发;人有心匠,得物而后开:境心相遇,固有时耶?盖是境也,实柳守滥觞之,颜公椎轮之,杨君绘素之:三贤始终,能事毕矣。杨君前牧舒,舒人治;今牧湖,湖人康。康之由,革弊兴利,若改茶法、变税书之类是也。利兴,故府有羡财;政成,故居多暇日。是以余力济高情,成胜概,三者旋相为用,岂偶然哉?昔谢、柳为郡,乐山水,多高情,不闻善政;龚、黄为郡,忧黎庶,有善政,不闻胜概。兼而有者,其吾友杨君乎?君名汉公,字用乂。恐年祀久远,来者不知,故名而字之。时开成四年,十月十五日,记。

(选自《白居易集》)

【注】 ①鞠:皆,尽。②荐:连续。③尔见缕:逐条陈述。

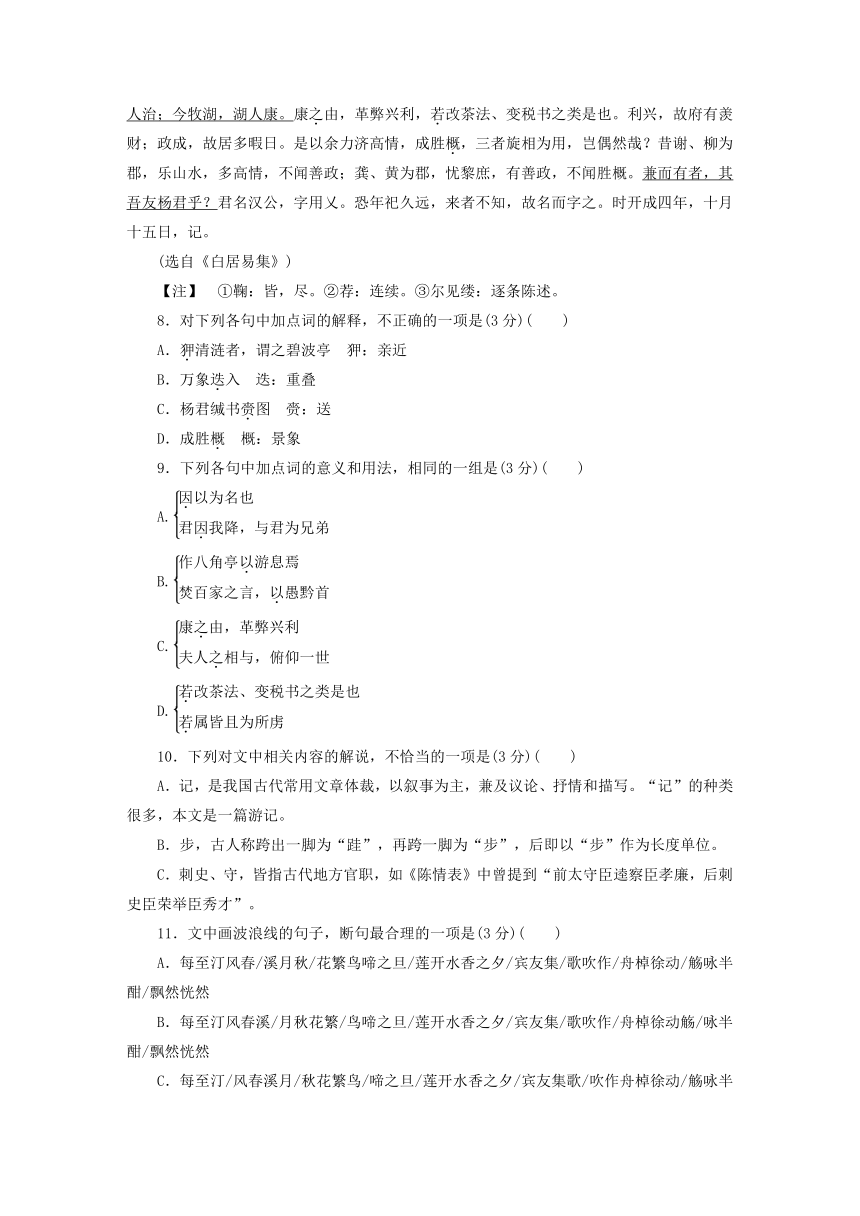

8.对下列各句中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.狎清涟者,谓之碧波亭 狎:亲近

B.万象迭入

迭:重叠

C.杨君缄书赍图

赍:送

D.成胜概

概:景象

9.下列各句中加点词的意义和用法,相同的一组是(3分)( )

A.

B.

C.

D.

10.下列对文中相关内容的解说,不恰当的一项是(3分)( )

A.记,是我国古代常用文章体裁,以叙事为主,兼及议论、抒情和描写。“记”的种类很多,本文是一篇游记。

B.步,古人称跨出一脚为“跬”,再跨一脚为“步”,后即以“步”作为长度单位。

C.刺史、守,皆指古代地方官职,如《陈情表》中曾提到“前太守臣逵察臣孝廉,后刺史臣荣举臣秀才”。

11.文中画波浪线的句子,断句最合理的一项是(3分)( )

A.每至汀风春/溪月秋/花繁鸟啼之旦/莲开水香之夕/宾友集/歌吹作/舟棹徐动/觞咏半酣/飘然恍然

B.每至汀风春溪/月秋花繁/鸟啼之旦/莲开水香之夕/宾友集/歌吹作/舟棹徐动觞/咏半酣/飘然恍然

C.每至汀/风春溪月/秋花繁鸟/啼之旦/莲开水香之夕/宾友集歌/吹作舟棹徐动/觞咏半酣/飘然恍然

D.每至汀风/春溪月秋/花繁鸟啼之/旦莲开水香之/夕宾友集/歌吹作/舟棹徐动/觞咏半酣/飘然恍然

12.下列对文章的理解与分析,不恰当的一项是(3分)( )

A.文章记叙白洲五亭的由来,描写白洲胜景,赞美杨汉公“乐山水”“有善政”,叙议结合,言简意赅。

B.文章通过丰富的想象,展现了白洲五亭的优美风光,从中不难看出作者对江南山水的热爱。

C.作者将谢、柳、龚、黄四人与杨汉公加以对比,对他们四人没有良好的政绩有批评之意。

D.文章对杨汉公大加褒美,这从侧面体现了白居易“革弊兴利”、关心民生的政治情怀。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)面广池、目列岫者,谓之山光亭。(3分)

(2)杨君前牧舒,舒人治;今牧湖,湖人康。(3分)

(3)兼而有者,其吾友杨君乎?(2分)

三、语言文字运用(9分)

(2019·西安中学期中)阅读下面的文字,完成14~16题。

深受中国人崇拜的德国制造其实一开始并没有那么完美,130多年前,当时的世界市场还被英国、法国、美国等强国主导,刚刚建国的德国还太过弱小,因此“不择手段”想从中分一杯羹。

1886年1月20日,英国调查员发现德国索林根城有上百家“山寨”作坊,大肆仿造英国刀具,并在刀具上打上“谢菲尔德制造”的质量检查印章,他们________,先将货品运往英国,再从英国出口到世界各地。丑闻曝光后,英国企业家愤怒地发起了抵制德国产品的行动,并规定英国本土和殖民地市场从德国进口的产品都需注明“德国制造”,以此将英国产品与德国产品区分开来。“德国制造”由此成为一个法律新词。

在抗议和“白眼”中,很多索林根城的企业倒下了。德国人没有抗议,没有辩解,而是开始彻底反省:( )他们不再盲目扩大生产,而开始________,专注于生产高质量、经久耐用的产品。后来德国通过增加工资、缩短工作时间、改变工作环境等方法促使工人________,在这场质量斗争中,德国的工匠精神开始萌芽并迅速成长。

从保质到保量德国用了130年,而130年对于一个国家的工业历史来说,只是很小的一段时间而已。一旦意识到了,下决心去改变,痛苦的顽疾其实并非那么可怕,而这样一个历经磨砺后锻造而成的德国制造,

________!

14.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)( )

A.发起了抵制德国产品的运动,并规定英国本土和殖民地市场从德国进口的产品都须注明“德国制造”,以此将德国产品与英国产品区分开来。

B.发起了抵制德国产品的行动,并规定英国本土和殖民地市场从德国进口的产品都须注明“德国制造”,以此将英国产品与德国产品区分开来。

C.发起了抵制德国产品的运动,并规定英国本土和殖民地市场从德国进口的产品都需注明“德国制造”,以此将英国产品与德国产品区分开来。

D.发起了抵制德国产品的行动,并规定英国本土和殖民地市场从德国进口的产品都需注明“德国制造”,以此将德国产品与英国产品区分开来。

15.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分)( )

A.不是廉价产品,不是低价格,而是好质量才能占领全球市场!

B.占领全球市场靠的不是低价格,不是廉价产品,而是高质量!

C.占领全球市场靠的是好质量,不是廉价产品,不是低价格!

D.占领全球市场靠的不是廉价产品,不是低价格,而是高质量!

16.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(3分)( )

A.偷天换日 宵衣旰食 精益求精 名副其实

B.偷天换日 卧薪尝胆 精雕细琢 实至名归

C.掩人耳目 卧薪尝胆 精益求精 实至名归

D.掩人耳目 宵衣旰食 精雕细琢 名副其实

16.仿照下面的示例,利用所给材料续写三句话,要求内容贴切,句式与所给示例相同。(6分)

孟子黄宗羲,著书立说,立潮头发先声,一代哲人具有鲜明的民本思想。

材料:爱国精神 科技成就 文学贡献

屈原 岳飞 白居易 沈括 杨靖宇 袁隆平

遭贬谪吟歌赋 战沙场驱敌寇 埋头干创新见

探物究理 抵御外侮 感怀时事

17.原书(4分)

四、作文(40分)

17.阅读下面的文字,根据要求写作。

“寒鸦飞数点,流水绕孤村。”

杨广在野望中多了几份惆怅。“树树皆秋色,山山唯落晖。”王绩在野望中添了些许忧伤。“叶稀风更落,山迥日初沉。”杜甫在野望中涌起忧民的哀伤。“看万山红遍,层林尽染……”,毛泽东在野望中顿生“主沉浮”的担当。

请以“野望”为题,按要求写一篇记叙文。

要求:①抒发真情实感且感情健康;②不得透露个人相关信息;③选好角度,明确文体,不要套作,不得抄袭;不少于

800

字。

第三单元综合检测

第三单元 古代散文

(时间:100分钟 满分:100分)

一、论述类文本阅读(9分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

①中国古代的文体具有鲜明的特征,表现为复杂性、多义性和不确定性,与西方文体相对稳固的板块结构大不同。研究中国古代的文体,理应彰显本国的特色。从关键词的维度观照、审视文体,无疑是新颖的研究视角。下面就以唐宋文体为中心言之。

②在古代文体学史上,唐宋时期是一个承先启后的时代。唐宋众体咸备,各种文体都获得充分的发展空间,文学文体方面,诗、文、词三足鼎立,新兴的小说、戏曲也崭露头角;公牍和应用文方面,与新创文体竞相发展,迎来了历史上实用性文体发展的高峰。唐宋文体批评层累式地多角度探究,并与当时的文体书写产生互动,让文体写作与批评相得益彰。一言以蔽之,唐宋时期是古今文体骈与散、简与繁、文与质、雅与俗纠葛转关的枢纽。

③唐宋文化既恢宏又复杂,既多元又开放,属于成功的贯通、通变型文化,其通变特色影响到方方面面,自然包含文体。“融会贯通”,不妨说是对唐宋文化的最佳注脚。唐宋文体在文化的大视野下,表现为分化与综合、限制与超越、对流与融通的复杂多元格局。

④唐宋文体学的贯通性,突出地表现在文体间的交流和互动上。古代文体的结构规则并非刻板不变,实具有灵活组装拆卸的机制,在一定条件下,其规则会发生位移改变。文体与文体之所以能发生关系,在于它们具有某种同质的因素,例如结构、形式、语言等。

⑤一个值得关注的现象是,与贯通密切相关,唐宋开始大量使用“文备众体”一词。黄庭坚等宋人用“兼备众体”来赞美唐代大诗人杜甫,这是充分肯定老杜在诗体方面的集大成。更重要的是,宋人开始用类似的词形容本朝文人。诸如欧阳修、王安石、苏轼、黄庭坚、朱熹等,都得到过类似“文备众体”的称赞。这种情况在宋以前,是没有的。可见唐宋文人的“兼备众体”,成为极为突出的现象。何以“文备众体”者愈来愈多?这其实是贯通的文化作用于文体的重要表现。

⑥当一种文体已发展极充分,内部的各种写作技巧、艺术手法差不多被穷尽时,或许只有“跨界”“贯通”,向其他文体寻求参酌,才有可能打破困局,实现新变。可见贯通的实质是创新。

⑦文体的贯通固然重要,但贯通不是纸上空文,还需要“人”去驾驭和创造。从人出发,“驾驭”就成为观照唐宋文体学的另一关键词。文体都有机制,具备特定的结构和功能,运行规律似较机械。然而,运用文体之“人”,却是既讲规则,又有策略的。加之人的创造力无比睿智旺盛,运用文体之人既可以设计新规则,又能打破旧机制,实在是文体变迁的最大原动力。尤其是那些创造力极强的大家,如杜甫、韩愈、欧阳修、苏轼、辛弃疾等,驾驭、控制和改造文体的能力极强,能够最大限度地扩展文体的疆域,文体的结构和功能在他们手上得到玲珑活络的调整。他们冲破既有的文体束缚,把不同文体的优长综合性地融汇到同一文学作品中。这充分体现出大家贯通的视野和超卓的驾驭文体能力。

⑧从此类关键词出发,研究古代文体学,或许可得出新人耳目的见解和结论,或者说凝练出一些可资借鉴的“精华”。

(节选自《光明日报》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.“贯通”表现在文体间的交流和互动上,这种交流和互动,同样体现在杜甫、苏轼等文学大家身上。

B.“驾驭”体现了创作者对文体的控制改造能力,有了这种能力,才能在同一作品中融进不同文体的优长。

C.“贯通”和“驾驭”是解读古代文体的关键词。从两个关键词出发就能得出关于古代文体研究的新见解。

D.古代文体的写作与批评可以产生互动,这种互动既能促进文体的发展,也能让文体写作更加成熟。

解析:C项“从两个关键词出发”与原文末段“从此类关键词出发”意思不同,“此类”范围大,包括这两个关键词;“就能得出”意思过于肯定,原文“或许”表达的是推测语气。

答案:C

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)( )

A.文章第一自然段先交代了中国古代的文体具有的特征,提出“从关键词的维度观照、审视文体是新颖的研究视角”的观点,指出文章讨论的对象,总领全文。

B.第二、三自然段紧承第一自然段,论述唐宋文体发展现状、特点。认为唐宋文体在文化的大视野下,表现为分化与综合、限制与超越、对流与融通的复杂多元格局。

C.第四到第七自然段紧扣标题分别论述贯通、驾驭两个关键词,列举了唐宋大家的名字,证明“贯通”“驾驭”对大家的诞生有影响作用。

D.文章最后一段总结上文,指出研究古代文体的成果:从关键词出发研究古代文体学,就可以得出新人耳目的见解和结论。

解析:D项“指出研究古代文体的成果”说法不准确,第⑧段只是预测由关键词入手研究可能会有新的收获。

答案:D

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.“贯通”让文体有了创新的可能,“驾驭”实现了这种可能,二者共同作用,让唐宋文体多样、文学繁荣。

B.古代文体是动态发展的,到唐宋时,各类文体竞相发展,迎来了发展的高峰,形成复杂多元的格局。

C.那些创造力极强的大家冲破既有的文体束缚,把不同文体的优长综合性地融汇到同一文学作品中,所以有了文体驾驭能力,就一定能在同一作品中融进不同文体。

D.唐宋时期各种文体都获得充分的发展空间,诗、文、词三足鼎立,新兴的小说、戏曲也崭露头角,公牍和应用文方面竞相发展,迎来了历史上文体发展的高峰。

解析:B项“各类文体……迎来了发展的高峰”错误,原文说各类文体有了充足的发展,实用性文体迎来了历史发展的高峰,意思范围扩大了。

答案:B

二、古代散文阅读(42分)

(一)阅读下面的文字,完成4~7题。(19分)

兰

亭

记

何延之

至贞观中,太宗以德政之暇,锐志玩书,临写右军真草书帖,购募备尽,唯未得《兰亭》。寻讨此书,知在辩才之所。尚书右仆射房玄龄奏曰:“臣闻监察御史萧翼者,梁元帝之曾孙,负才艺,多权谋,可充此使,必当见获。”太宗遂诏见翼。翼奏曰:“若作公使,义无得理,臣请私行诣彼,须得二王杂帖三数通。”太宗依给。

翼遂改冠微服,日暮入寺,巡廊以观壁画,过辩才院,止于门前。辩才遥见翼乃问曰何处檀越翼乃就前礼拜云弟是北人将少许蚕种来卖历寺纵观幸遇禅师。”寒温既毕,语议便合。

遂经旬朔,翼示师梁元帝自画《职贡图》,师嗟赏不已,因谈论翰墨。翼曰:“弟子先门,皆传二王楷书法,弟子又幼来耽玩,今亦有数帖自随。”辩才欣然曰:“明日来,可把此看。”翼依期而往,出其书以示辩才。辩才熟详之曰:“是即是矣,然未佳善。贫道有一真迹,颇亦殊常。”翼曰:“何帖?”辩才曰:“《兰亭》。”翼佯笑曰:“数经乱离,真迹岂在?必是响拓【注】伪作耳。”辩才曰:“禅师在日保惜,临亡之时,亲付于吾。”师自于屋梁上槛内出之。

自示翼之后,更不复安于梁槛上,并弄萧翼二王诸帖,并借留置于几案之间。辩才时年八十余,每日于窗下临学数遍,其老而笃好也如此。自是翼往还既数,童弟等无复猜疑。后辩才出赴灵汜桥南严迁家斋,翼遂私来房前,谓弟子曰:“翼遗却帛子在床上。”童子即为开门,翼遂于案上取得《兰亭》及御府二王书帖,便赴永安驿。萧翼因宣示敕旨,具告所由。使人召辩才。辩才仍在严迁家未还寺,遽见追呼,不知所以。及师来,见御史乃是房中萧生也。萧翼报云:“奉敕遣来取《兰亭》。《兰亭》今得矣,故唤师来取别。”辩才闻语,身便绝倒,良久始苏。

翼即驰驿而发,至都奏御,太宗大悦。

(选自《法书要录》,有删改)

【注】 响拓:古代复制法书的一种方法。

4.下列对画波浪线文字的断句,正确的一项是(3分)( )

A.辩才遥见翼/乃问/曰/何处檀越/翼乃就前礼/拜云/弟是北人/将少许蚕种/来卖历寺/纵观幸遇禅师

B.辩才遥见翼/乃问曰/何处檀越/翼乃就前/礼拜云/弟是北人/将少许蚕种来卖/历寺纵观/幸遇禅师

C.辩才遥见翼/乃问曰/何处檀越/翼乃就前礼拜/云/弟是北人/将少许蚕种来卖/历寺纵观/幸遇禅师

D.辩才遥见翼乃问曰/何处檀越/翼乃就前礼/拜云/弟是北人/将少许蚕种/来卖历寺/纵观/幸遇禅师

解析:给这段文字断句,首先要把握大意,然后根据对话标志和对话内容断开。

答案:C

5.下列对文中加点词语的相关解说,不正确的一项是(3分)( )

A.仆射,官名。秦始置。汉成帝时置尚书五人,一人为仆射,位仅次尚书令。唐宋以左右仆射为宰相之职。元废。

B.微服,通常指帝王、官吏等外出时为不暴露身份而换穿便服。

C.旬朔,十日为一旬;农历每月最后一天为朔。旬朔指十天或一个月,亦泛指时日。

D.御史,官名。春秋战国时期列国皆有御史,掌文书及记事。秦置御史大夫,有弹劾纠察之权。汉以后,御史专司纠弹。

解析:农历每月初一为朔,农历每月的最后一天为晦。

答案:C

6.下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.唐太宗非常喜欢临摹王羲之的真书、草书的法帖,一心想得到《兰亭》帖,所以接受了房玄龄的推荐,让萧翼前去办理此事。

B.唐太宗答应了萧翼提出的条件,并让萧翼乔装打扮,混入寺内,接近辩才禅师并逐步取得他的信任。

C.辩才十分喜爱书法艺术,所以一眼就看出萧翼的二王法帖虽是真迹,却不是上品,远比不上《兰亭》帖。

D.萧翼借辩才禅师外出的机会取走《兰亭》帖,后来禅师得知萧翼是朝廷御史并已拿走了《兰亭》帖,一下子惊倒在地,很久才苏醒。

解析:B项“并让萧翼乔装打扮,混入寺内”错,从“臣请私行诣彼”“翼遂改冠微服”可知,并非唐太宗让萧翼乔装打扮混入寺内。

答案:B

7.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)若作公使,义无得理,臣请私行诣彼,须得二王杂帖三数通。(5分)

(2)萧翼因宣示敕旨,具告所由。使人召辩才。辩才仍在严迁家未还寺,遽见追呼,不知所以。(5分)

答案:(1)如果公开前去讨要,从道理上讲是不能够获得的。我请求私下到他那里,但必须要有王羲之、王献之父子的各种法帖几件。

(2)萧翼于是拿出圣旨,把情况详细告诉了驿站工作人员。驿站工作人员差人叫辩才来。辩才仍在严迁家,没有回到寺庙,突然就被人追赶呼喊,不知其中缘故。

参考译文:

贞观年间,唐太宗在实行仁德之政的闲暇,一心一意赏玩书法,临摹王羲之真书、草书的法帖,购置征集得十分完备,唯独没有得到《兰亭》帖。寻找打听这本法帖,得知在辩才的住所。尚书右仆射房玄龄上奏说:“我听说监察御史萧翼,是梁元帝的曾孙,有才艺,多计谋,可以去办这件事,一定能成功。”太宗于是下诏召见萧翼。萧翼回答道:“如果公开前去讨要,从道理上讲是不能够获得的。我请求私下到他那里,但必须要有王羲之、王献之父子的各种法帖几件。”太宗依他说的给了他。

萧翼就改换帽子穿上平民的服装,傍晚时走进寺庙,在巡廊里观看壁画,路过辩才的院子,停在门前。辩才在远处看见萧翼,就问道:“施主是哪里来的?”萧翼就上前行礼叩拜,道:“弟子是北方人,带有一些蚕种来卖,游历寺中恣意观看,有幸遇到禅师。”寒暄过后,言谈议论能说到一起。

于是没过多长的时间,萧翼拿出自己效仿梁元帝画的《职贡图》给辩才禅师看,辩才禅师赞赏不已,于是论及书画。萧翼说:“弟子的先人,都继承二王的楷书法帖,弟子自幼潜心研究,现在也有几帖随身带着。”辩才高兴地说:“明日来,可以带到这里欣赏。”萧翼如期前往,拿出二王法帖给辩才看。辩才仔细观看法帖,说:“这倒是真迹,但不是最好的。我有一真迹,很是不同寻常。”萧翼说:“什么帖?”辩才说:“《兰亭》帖。”萧翼假装笑笑说:“几经混乱,真迹怎能还存在呢?肯定是响拓伪造的。”辩才说:“我师父在世时保护爱惜,临终之际,才亲手交给我。”辩才自己从屋梁上的暗槛内取出《兰亭》帖。

自给萧翼看后,辩才禅师就不再把《兰亭》帖藏于暗槛,而是和萧翼拿的二王法帖放在一起,并且借来留下放在桌上。辩才当时八十多岁,每天在窗下临摹学习数遍,可见他老了还如此爱好书法。从此,萧翼往来多次以后,童子和徒弟们不再猜疑他。后来有一天,辩才出去到灵汜桥南严迁家做法事,萧翼就私自来到房前,对辩才的徒弟说:“我把手绢丢在床上了。”童子就马上为他开门。萧翼从案上取过《兰亭》帖以及御府中的二王法帖,急忙赶到永安驿。萧翼于是拿出圣旨,把情况详细告诉了驿站工作人员。驿站工作人员差人叫辩才来。辩才仍在严迁家,没有回到寺庙,突然就被人追赶呼喊,不知其中缘故。等到他来,见到御史竟是萧翼。萧翼告诉他说:“奉圣旨来取《兰亭》帖,现在已经拿到了,所以叫你来告别。”辩才听到这句话,一下子便惊倒在地上,过了好久才醒过来。

萧翼于是乘坐驿车出发,到京都上奏皇帝,太宗大喜。

(二)(2018·天津卷)阅读下面的文字,完成8~13题。(23分)

白洲五亭记

[唐]白居易

湖州城东南二百步,抵霅溪,溪连汀洲,洲一名白。梁吴兴守柳恽于此赋诗云“汀洲采白”,因以为名也。前不知几十万年,后又数百载,有名无亭,鞠①为荒泽。至大历十一年,颜鲁公真卿为刺史,始剪榛导流,作八角亭以游息焉。旋属灾潦荐②至,沼堙台圮。后又数十载,委无隙地。至开成三年,弘农杨君为刺史,乃疏四渠,浚二池,树三园,构五亭,卉木荷竹,舟桥廊室,洎游宴息宿之具,靡不备焉。观其架大溪,跨长汀者,谓之白亭。介二园、阅百卉者,谓之集芳亭。面广池、目列岫者,谓之山光亭。玩晨曦者,谓之朝霞亭。狎清涟者,谓之碧波亭。五亭间开,万象迭入,向背俯仰,胜无遁形。每至汀风春溪月秋花繁鸟啼之旦莲开水香之夕宾友集歌吹作舟棹徐动觞咏半酣飘然恍然。游者相顾,咸曰:此不知方外也?人间也?又不知蓬瀛昆阆,复何如哉?

时予守官在洛,杨君缄书赍图,请予为记。予按图握笔,心存目想,尔见缕③梗概,十不得其二三。大凡地有胜境,得人而后发;人有心匠,得物而后开:境心相遇,固有时耶?盖是境也,实柳守滥觞之,颜公椎轮之,杨君绘素之:三贤始终,能事毕矣。杨君前牧舒,舒人治;今牧湖,湖人康。康之由,革弊兴利,若改茶法、变税书之类是也。利兴,故府有羡财;政成,故居多暇日。是以余力济高情,成胜概,三者旋相为用,岂偶然哉?昔谢、柳为郡,乐山水,多高情,不闻善政;龚、黄为郡,忧黎庶,有善政,不闻胜概。兼而有者,其吾友杨君乎?君名汉公,字用乂。恐年祀久远,来者不知,故名而字之。时开成四年,十月十五日,记。

(选自《白居易集》)

【注】 ①鞠:皆,尽。②荐:连续。③尔见缕:逐条陈述。

8.对下列各句中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.狎清涟者,谓之碧波亭 狎:亲近

B.万象迭入

迭:重叠

C.杨君缄书赍图

赍:送

D.成胜概

概:景象

解析:B项“迭”,交替。

答案:B

9.下列各句中加点词的意义和用法,相同的一组是(3分)( )

A.

B.

C.

D.

解析:A项,连词,于是/介词,通过。B项,连词,表目的,来。C项,结构助词,用于定语与中心语之间,的/结构助词,用于主谓之间,取消句子独立性。D项,表示举例,如,像/代词,你。

答案:B

10.下列对文中相关内容的解说,不恰当的一项是(3分)( )

A.记,是我国古代常用文章体裁,以叙事为主,兼及议论、抒情和描写。“记”的种类很多,本文是一篇游记。

B.步,古人称跨出一脚为“跬”,再跨一脚为“步”,后即以“步”作为长度单位。

C.刺史、守,皆指古代地方官职,如《陈情表》中曾提到“前太守臣逵察臣孝廉,后刺史臣荣举臣秀才”。

D.蓬瀛,指蓬莱和瀛洲,是传说中的海上仙山,为仙人所居之处,后常指仙境。

解析:A项,“本文是一篇游记”错。本文不以记游写景为主,而是因事抒发自己的见解,是一篇杂记。

答案:A

11.文中画波浪线的句子,断句最合理的一项是(3分)( )

A.每至汀风春/溪月秋/花繁鸟啼之旦/莲开水香之夕/宾友集/歌吹作/舟棹徐动/觞咏半酣/飘然恍然

B.每至汀风春溪/月秋花繁/鸟啼之旦/莲开水香之夕/宾友集/歌吹作/舟棹徐动觞/咏半酣/飘然恍然

C.每至汀/风春溪月/秋花繁鸟/啼之旦/莲开水香之夕/宾友集歌/吹作舟棹徐动/觞咏半酣/飘然恍然

D.每至汀风/春溪月秋/花繁鸟啼之/旦莲开水香之/夕宾友集/歌吹作/舟棹徐动/觞咏半酣/飘然恍然

解析:解答此题可以从句式入手。“春”“秋”都是季节,而且“汀风春”与“溪月秋”结构相似,所以“春”“秋”后均应断开;“花繁鸟啼之旦”与“莲开水香之夕”句式一致,各自中间不可断开;“宾友集”与“歌吹作”句式一致,各自中间不可断开;“舟棹徐动”“觞咏半酣”句子结构完整,其后均应断开。

答案:A

12.下列对文章的理解与分析,不恰当的一项是(3分)( )

A.文章记叙白洲五亭的由来,描写白洲胜景,赞美杨汉公“乐山水”“有善政”,叙议结合,言简意赅。

B.文章通过丰富的想象,展现了白洲五亭的优美风光,从中不难看出作者对江南山水的热爱。

C.作者将谢、柳、龚、黄四人与杨汉公加以对比,对他们四人没有良好的政绩有批评之意。

D.文章对杨汉公大加褒美,这从侧面体现了白居易“革弊兴利”、关心民生的政治情怀。

解析:C项“有批评之意”错,作者写谢、柳、龚、黄四人,意不在批评他们,而在于借四人突出杨汉公。另外,“四人没有良好的政绩”也不准确,文中已指明龚、黄“有善政”。

答案:C

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)面广池、目列岫者,谓之山光亭。(3分)

(2)杨君前牧舒,舒人治;今牧湖,湖人康。(3分)

(3)兼而有者,其吾友杨君乎?(2分)

解析:“面”,面对;“目”,看到;“列岫”,排列的峰峦;“牧”,治理;“治”,太平;“康”,安康;“兼而有”,二者都具备;“其”,大概。

答案:(1)面对宽广的池水、看到排列的峰峦的,称它为山光亭。

(2)杨君先前治理舒地(或“在舒地做官”),舒地百姓太平;现今治理湖地,湖地百姓安康。

(3)二者都具备的,大概就是我的朋友杨君了吧?

参考译文:

从湖州城往东南走二百步,到达霅溪,霅溪与汀洲相连,汀洲又名白洲。梁朝吴兴太守柳恽在这里写诗说“汀洲采白”,于是人们就以白作为汀洲的名字。往前不知道几十万年,往后又几百年,此处有白洲之名,但没有亭子,全是荒泽。到了大历十一年,颜鲁公真卿做刺史,才剪除丛生的树木,疏导河流,建造八角亭来游玩歇息。不久水灾连续不断地来到,池塘淤塞,亭台倾塌。后又几十年,荒败不堪,没有落脚的地方。到了开成三年,弘农人杨君为刺史,于是疏通四条水渠,深挖两个池子,建造三个园子,构筑五个亭子,花木荷竹,船桥廊室,以及游览集宴歇息住宿的设施,没有不齐备的了。看到的那个架于大溪之上,横跨长汀的,称它为白亭。位于两个园子中间、可以观看花草的,称它为集芳亭。面对宽广的池水、看到排列的峰峦的,称它为山光亭。可以观赏晨曦的,称它为朝霞亭。可以亲近清水的,称它为碧波亭。五亭错落而立,各种景象交替进入,无论向前向后向上向下看,美景都尽收眼底。每到汀洲微风轻吹的春天,溪月皎洁的秋天,花繁鸟鸣的早晨,莲开水香的傍晚,宾友汇聚于此,歌声音乐响起来,船只缓缓行驶,客人们喝酒咏诗意兴盎然,飘飘然恍恍然。游览的人相互对视,都说:不知这里是世外,还是人间?又不知道蓬莱瀛洲昆仑阆苑,还能够怎样?

当时我在洛阳做官,杨君寄来信送来图,请我写一篇记文。我看着图握着笔,凝神注视,用心思索,逐条陈述大概的情景,十分之美写不出二三分。大凡某地有风景优美之处,遇到合适的人才被发现;人有独特的构思,遇到合适的事物才可以发挥:境与心的相遇,本来就是有时机的吧?这白洲,实在是柳恽太守发现它,颜鲁公草创它,杨君描绘它:三位贤人连续努力,极尽所能。杨君先前治理舒地(或“在舒地做官”),舒地百姓太平;现今治理湖地,湖地百姓安康。百姓安康的原因,是杨君能革除弊端,兴办有利之事,像改革茶法、变更税书一类的就是。兴办了有利之事,所以官府就有了余财;成就了政绩,所以闲暇时光就多了。因此有余力成就高尚的情致,建成美丽的景象,三者互相为用,哪里是偶然呢?早先谢、柳治郡,喜爱山水,颇多高尚的情致,但没有听说有好的政绩;龚、黄治郡,心忧百姓,有好的政绩,但没有听说有美景。二者都具备的,大概就是我的朋友杨君了吧?杨君名叫汉公,字用乂。恐怕年代久远,后来人不知道,所以写上他的名字。开成四年,十月十五日记。

三、语言文字运用(9分)

(2019·西安中学期中)阅读下面的文字,完成14~16题。

深受中国人崇拜的德国制造其实一开始并没有那么完美,130多年前,当时的世界市场还被英国、法国、美国等强国主导,刚刚建国的德国还太过弱小,因此“不择手段”想从中分一杯羹。

1886年1月20日,英国调查员发现德国索林根城有上百家“山寨”作坊,大肆仿造英国刀具,并在刀具上打上“谢菲尔德制造”的质量检查印章,他们________,先将货品运往英国,再从英国出口到世界各地。丑闻曝光后,英国企业家愤怒地发起了抵制德国产品的行动,并规定英国本土和殖民地市场从德国进口的产品都需注明“德国制造”,以此将英国产品与德国产品区分开来。“德国制造”由此成为一个法律新词。

在抗议和“白眼”中,很多索林根城的企业倒下了。德国人没有抗议,没有辩解,而是开始彻底反省:( )他们不再盲目扩大生产,而开始________,专注于生产高质量、经久耐用的产品。后来德国通过增加工资、缩短工作时间、改变工作环境等方法促使工人________,在这场质量斗争中,德国的工匠精神开始萌芽并迅速成长。

从保质到保量德国用了130年,而130年对于一个国家的工业历史来说,只是很小的一段时间而已。一旦意识到了,下决心去改变,痛苦的顽疾其实并非那么可怕,而这样一个历经磨砺后锻造而成的德国制造,

________!

14.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)( )

A.发起了抵制德国产品的运动,并规定英国本土和殖民地市场从德国进口的产品都须注明“德国制造”,以此将德国产品与英国产品区分开来。

B.发起了抵制德国产品的行动,并规定英国本土和殖民地市场从德国进口的产品都须注明“德国制造”,以此将英国产品与德国产品区分开来。

C.发起了抵制德国产品的运动,并规定英国本土和殖民地市场从德国进口的产品都需注明“德国制造”,以此将英国产品与德国产品区分开来。

D.发起了抵制德国产品的行动,并规定英国本土和殖民地市场从德国进口的产品都需注明“德国制造”,以此将德国产品与英国产品区分开来。

解析:“都需注明”错误,应改为“都须注明”,以强调其必要性。从语意上来看,是“必须”注明,而非“需要”注明。“将英国产品与德国产品区分开来”语序不当,应改为“将德国产品与英国产品区分开来”,因为句子是以德国产品为中心展开的,要将德国生产的产品特别标明,以此来表示其不是英国的产品。“发起”和“行动”搭配不当,可将“行动”改为“运动”。

答案:A

15.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分)( )

A.不是廉价产品,不是低价格,而是好质量才能占领全球市场!

B.占领全球市场靠的不是低价格,不是廉价产品,而是高质量!

C.占领全球市场靠的是好质量,不是廉价产品,不是低价格!

D.占领全球市场靠的不是廉价产品,不是低价格,而是高质量!

解析:A项,不恰当,原文中德国仿制产品的目的是占领全球市场,因此要将其放在句首以示强调。C项,不恰当,语序不当,应该先否定错误的做法,然后再指出正确的做法。B项,不恰当,低价格和高质量形成对比,应该放在一起。

答案:D

16.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(3分)( )

A.偷天换日 宵衣旰食 精益求精 名副其实

B.偷天换日 卧薪尝胆 精雕细琢 实至名归

C.掩人耳目 卧薪尝胆 精益求精 实至名归

D.掩人耳目 宵衣旰食 精雕细琢 名副其实

解析:“掩人耳目”,比喻用假象迷惑人,欺骗人。“偷天换日”,比喻暗中改变事物的真相,以达到蒙混欺骗的目的。句中德国人的做法并没有改变刀的本质。所以应选用“掩人耳目”。排除A、B两项。“卧薪尝胆”,形容一个人忍辱负重,发愤图强,最终苦尽甘来。“宵衣旰食”,形容为处理国事而辛勤地工作,多用以称颂帝王勤于政事。语境说的对象是德国人的工作,所以应选用“卧薪尝胆”。排除D项。“实至名归”,有了真正的学识、本领或功业,声誉自然就有了。“名副其实”,名声或称谓与实际一致、相符合。“精益求精”,好了还求更好。“精雕细琢”,比喻做事情精益求精。综上分析,本题选C项。

答案:C

16.仿照下面的示例,利用所给材料续写三句话,要求内容贴切,句式与所给示例相同。(6分)

孟子黄宗羲,著书立说,立潮头发先声,一代哲人具有鲜明的民本思想。

材料:爱国精神 科技成就 文学贡献

屈原 岳飞 白居易 沈括 杨靖宇 袁隆平

遭贬谪吟歌赋 战沙场驱敌寇 埋头干创新见

探物究理 抵御外侮 感怀时事

解析:本题注重基于逻辑关系的句式仿写,可先对人物分类,再根据特点进行组合。“文学贡献”“爱国精神”“科学成就”,是统领材料中人物以及其行为事迹的核心词。

答案:①屈原白居易,感怀时事,遭贬谪吟歌赋,一代才子做出巨大的文学贡献。②岳飞杨靖宇,抵御外侮,战沙场驱敌寇,一代军人具有强烈的爱国精神。③沈括袁隆平,探物究理,埋头干创新见,一代巨匠取得杰出的科技成就。

17.原书(4分)

四、作文(40分)

17.阅读下面的文字,根据要求写作。

“寒鸦飞数点,流水绕孤村。”

杨广在野望中多了几份惆怅。“树树皆秋色,山山唯落晖。”王绩在野望中添了些许忧伤。“叶稀风更落,山迥日初沉。”杜甫在野望中涌起忧民的哀伤。“看万山红遍,层林尽染……”,毛泽东在野望中顿生“主沉浮”的担当。

请以“野望”为题,按要求写一篇记叙文。

要求:①抒发真情实感且感情健康;②不得透露个人相关信息;③选好角度,明确文体,不要套作,不得抄袭;不少于

800

字。

【写作提示】 本题是一道命题作文题,文题为“野望”,材料中分别引用了杨广、王绩、杜甫、毛泽东关于“野望”的诗句,并总结了每个人的诗句所抒发的情感。从中可以看出,不同的人站在不同的角度,“野望”的关注点不同,“野望”获得的感悟也不同。本题可写内容比较多,考生在写作中可以写景,描写“野望”看到的自然风光,也可以叙写故事,记述与“野望”有关的人和事,还可通过写景叙事表达某处感悟。总之,只要围绕“野望”来写,文体为记叙文,都是符合要求的。

第三单元 古代散文

(时间:100分钟 满分:100分)

一、论述类文本阅读(9分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

①中国古代的文体具有鲜明的特征,表现为复杂性、多义性和不确定性,与西方文体相对稳固的板块结构大不同。研究中国古代的文体,理应彰显本国的特色。从关键词的维度观照、审视文体,无疑是新颖的研究视角。下面就以唐宋文体为中心言之。

②在古代文体学史上,唐宋时期是一个承先启后的时代。唐宋众体咸备,各种文体都获得充分的发展空间,文学文体方面,诗、文、词三足鼎立,新兴的小说、戏曲也崭露头角;公牍和应用文方面,与新创文体竞相发展,迎来了历史上实用性文体发展的高峰。唐宋文体批评层累式地多角度探究,并与当时的文体书写产生互动,让文体写作与批评相得益彰。一言以蔽之,唐宋时期是古今文体骈与散、简与繁、文与质、雅与俗纠葛转关的枢纽。

③唐宋文化既恢宏又复杂,既多元又开放,属于成功的贯通、通变型文化,其通变特色影响到方方面面,自然包含文体。“融会贯通”,不妨说是对唐宋文化的最佳注脚。唐宋文体在文化的大视野下,表现为分化与综合、限制与超越、对流与融通的复杂多元格局。

④唐宋文体学的贯通性,突出地表现在文体间的交流和互动上。古代文体的结构规则并非刻板不变,实具有灵活组装拆卸的机制,在一定条件下,其规则会发生位移改变。文体与文体之所以能发生关系,在于它们具有某种同质的因素,例如结构、形式、语言等。

⑤一个值得关注的现象是,与贯通密切相关,唐宋开始大量使用“文备众体”一词。黄庭坚等宋人用“兼备众体”来赞美唐代大诗人杜甫,这是充分肯定老杜在诗体方面的集大成。更重要的是,宋人开始用类似的词形容本朝文人。诸如欧阳修、王安石、苏轼、黄庭坚、朱熹等,都得到过类似“文备众体”的称赞。这种情况在宋以前,是没有的。可见唐宋文人的“兼备众体”,成为极为突出的现象。何以“文备众体”者愈来愈多?这其实是贯通的文化作用于文体的重要表现。

⑥当一种文体已发展极充分,内部的各种写作技巧、艺术手法差不多被穷尽时,或许只有“跨界”“贯通”,向其他文体寻求参酌,才有可能打破困局,实现新变。可见贯通的实质是创新。

⑦文体的贯通固然重要,但贯通不是纸上空文,还需要“人”去驾驭和创造。从人出发,“驾驭”就成为观照唐宋文体学的另一关键词。文体都有机制,具备特定的结构和功能,运行规律似较机械。然而,运用文体之“人”,却是既讲规则,又有策略的。加之人的创造力无比睿智旺盛,运用文体之人既可以设计新规则,又能打破旧机制,实在是文体变迁的最大原动力。尤其是那些创造力极强的大家,如杜甫、韩愈、欧阳修、苏轼、辛弃疾等,驾驭、控制和改造文体的能力极强,能够最大限度地扩展文体的疆域,文体的结构和功能在他们手上得到玲珑活络的调整。他们冲破既有的文体束缚,把不同文体的优长综合性地融汇到同一文学作品中。这充分体现出大家贯通的视野和超卓的驾驭文体能力。

⑧从此类关键词出发,研究古代文体学,或许可得出新人耳目的见解和结论,或者说凝练出一些可资借鉴的“精华”。

(节选自《光明日报》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.“贯通”表现在文体间的交流和互动上,这种交流和互动,同样体现在杜甫、苏轼等文学大家身上。

B.“驾驭”体现了创作者对文体的控制改造能力,有了这种能力,才能在同一作品中融进不同文体的优长。

C.“贯通”和“驾驭”是解读古代文体的关键词。从两个关键词出发就能得出关于古代文体研究的新见解。

D.古代文体的写作与批评可以产生互动,这种互动既能促进文体的发展,也能让文体写作更加成熟。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)( )

A.文章第一自然段先交代了中国古代的文体具有的特征,提出“从关键词的维度观照、审视文体是新颖的研究视角”的观点,指出文章讨论的对象,总领全文。

B.第二、三自然段紧承第一自然段,论述唐宋文体发展现状、特点。认为唐宋文体在文化的大视野下,表现为分化与综合、限制与超越、对流与融通的复杂多元格局。

C.第四到第七自然段紧扣标题分别论述贯通、驾驭两个关键词,列举了唐宋大家的名字,证明“贯通”“驾驭”对大家的诞生有影响作用。

D.文章最后一段总结上文,指出研究古代文体的成果:从关键词出发研究古代文体学,就可以得出新人耳目的见解和结论。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.“贯通”让文体有了创新的可能,“驾驭”实现了这种可能,二者共同作用,让唐宋文体多样、文学繁荣。

B.古代文体是动态发展的,到唐宋时,各类文体竞相发展,迎来了发展的高峰,形成复杂多元的格局。

C.那些创造力极强的大家冲破既有的文体束缚,把不同文体的优长综合性地融汇到同一文学作品中,所以有了文体驾驭能力,就一定能在同一作品中融进不同文体。

D.唐宋时期各种文体都获得充分的发展空间,诗、文、词三足鼎立,新兴的小说、戏曲也崭露头角,公牍和应用文方面竞相发展,迎来了历史上文体发展的高峰。

二、古代散文阅读(42分)

(一)阅读下面的文字,完成4~7题。(19分)

兰

亭

记

何延之

至贞观中,太宗以德政之暇,锐志玩书,临写右军真草书帖,购募备尽,唯未得《兰亭》。寻讨此书,知在辩才之所。尚书右仆射房玄龄奏曰:“臣闻监察御史萧翼者,梁元帝之曾孙,负才艺,多权谋,可充此使,必当见获。”太宗遂诏见翼。翼奏曰:“若作公使,义无得理,臣请私行诣彼,须得二王杂帖三数通。”太宗依给。

翼遂改冠微服,日暮入寺,巡廊以观壁画,过辩才院,止于门前。辩才遥见翼乃问曰何处檀越翼乃就前礼拜云弟是北人将少许蚕种来卖历寺纵观幸遇禅师。”寒温既毕,语议便合。

遂经旬朔,翼示师梁元帝自画《职贡图》,师嗟赏不已,因谈论翰墨。翼曰:“弟子先门,皆传二王楷书法,弟子又幼来耽玩,今亦有数帖自随。”辩才欣然曰:“明日来,可把此看。”翼依期而往,出其书以示辩才。辩才熟详之曰:“是即是矣,然未佳善。贫道有一真迹,颇亦殊常。”翼曰:“何帖?”辩才曰:“《兰亭》。”翼佯笑曰:“数经乱离,真迹岂在?必是响拓【注】伪作耳。”辩才曰:“禅师在日保惜,临亡之时,亲付于吾。”师自于屋梁上槛内出之。

自示翼之后,更不复安于梁槛上,并弄萧翼二王诸帖,并借留置于几案之间。辩才时年八十余,每日于窗下临学数遍,其老而笃好也如此。自是翼往还既数,童弟等无复猜疑。后辩才出赴灵汜桥南严迁家斋,翼遂私来房前,谓弟子曰:“翼遗却帛子在床上。”童子即为开门,翼遂于案上取得《兰亭》及御府二王书帖,便赴永安驿。萧翼因宣示敕旨,具告所由。使人召辩才。辩才仍在严迁家未还寺,遽见追呼,不知所以。及师来,见御史乃是房中萧生也。萧翼报云:“奉敕遣来取《兰亭》。《兰亭》今得矣,故唤师来取别。”辩才闻语,身便绝倒,良久始苏。

翼即驰驿而发,至都奏御,太宗大悦。

(选自《法书要录》,有删改)

【注】 响拓:古代复制法书的一种方法。

4.下列对画波浪线文字的断句,正确的一项是(3分)( )

A.辩才遥见翼/乃问/曰/何处檀越/翼乃就前礼/拜云/弟是北人/将少许蚕种/来卖历寺/纵观幸遇禅师

B.辩才遥见翼/乃问曰/何处檀越/翼乃就前/礼拜云/弟是北人/将少许蚕种来卖/历寺纵观/幸遇禅师

C.辩才遥见翼/乃问曰/何处檀越/翼乃就前礼拜/云/弟是北人/将少许蚕种来卖/历寺纵观/幸遇禅师

D.辩才遥见翼乃问曰/何处檀越/翼乃就前礼/拜云/弟是北人/将少许蚕种/来卖历寺/纵观/幸遇禅师

5.下列对文中加点词语的相关解说,不正确的一项是(3分)( )

A.仆射,官名。秦始置。汉成帝时置尚书五人,一人为仆射,位仅次尚书令。唐宋以左右仆射为宰相之职。元废。

B.微服,通常指帝王、官吏等外出时为不暴露身份而换穿便服。

C.旬朔,十日为一旬;农历每月最后一天为朔。旬朔指十天或一个月,亦泛指时日。

D.御史,官名。春秋战国时期列国皆有御史,掌文书及记事。秦置御史大夫,有弹劾纠察之权。汉以后,御史专司纠弹。

6.下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.唐太宗非常喜欢临摹王羲之的真书、草书的法帖,一心想得到《兰亭》帖,所以接受了房玄龄的推荐,让萧翼前去办理此事。

B.唐太宗答应了萧翼提出的条件,并让萧翼乔装打扮,混入寺内,接近辩才禅师并逐步取得他的信任。

C.辩才十分喜爱书法艺术,所以一眼就看出萧翼的二王法帖虽是真迹,却不是上品,远比不上《兰亭》帖。

D.萧翼借辩才禅师外出的机会取走《兰亭》帖,后来禅师得知萧翼是朝廷御史并已拿走了《兰亭》帖,一下子惊倒在地,很久才苏醒。

7.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)若作公使,义无得理,臣请私行诣彼,须得二王杂帖三数通。(5分)

(2)萧翼因宣示敕旨,具告所由。使人召辩才。辩才仍在严迁家未还寺,遽见追呼,不知所以。(5分)

(二)(2018·天津卷)阅读下面的文字,完成8~13题。(23分)

白洲五亭记

[唐]白居易

湖州城东南二百步,抵霅溪,溪连汀洲,洲一名白。梁吴兴守柳恽于此赋诗云“汀洲采白”,因以为名也。前不知几十万年,后又数百载,有名无亭,鞠①为荒泽。至大历十一年,颜鲁公真卿为刺史,始剪榛导流,作八角亭以游息焉。旋属灾潦荐②至,沼堙台圮。后又数十载,委无隙地。至开成三年,弘农杨君为刺史,乃疏四渠,浚二池,树三园,构五亭,卉木荷竹,舟桥廊室,洎游宴息宿之具,靡不备焉。观其架大溪,跨长汀者,谓之白亭。介二园、阅百卉者,谓之集芳亭。面广池、目列岫者,谓之山光亭。玩晨曦者,谓之朝霞亭。狎清涟者,谓之碧波亭。五亭间开,万象迭入,向背俯仰,胜无遁形。每至汀风春溪月秋花繁鸟啼之旦莲开水香之夕宾友集歌吹作舟棹徐动觞咏半酣飘然恍然。游者相顾,咸曰:此不知方外也?人间也?又不知蓬瀛昆阆,复何如哉?

时予守官在洛,杨君缄书赍图,请予为记。予按图握笔,心存目想,尔见缕③梗概,十不得其二三。大凡地有胜境,得人而后发;人有心匠,得物而后开:境心相遇,固有时耶?盖是境也,实柳守滥觞之,颜公椎轮之,杨君绘素之:三贤始终,能事毕矣。杨君前牧舒,舒人治;今牧湖,湖人康。康之由,革弊兴利,若改茶法、变税书之类是也。利兴,故府有羡财;政成,故居多暇日。是以余力济高情,成胜概,三者旋相为用,岂偶然哉?昔谢、柳为郡,乐山水,多高情,不闻善政;龚、黄为郡,忧黎庶,有善政,不闻胜概。兼而有者,其吾友杨君乎?君名汉公,字用乂。恐年祀久远,来者不知,故名而字之。时开成四年,十月十五日,记。

(选自《白居易集》)

【注】 ①鞠:皆,尽。②荐:连续。③尔见缕:逐条陈述。

8.对下列各句中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.狎清涟者,谓之碧波亭 狎:亲近

B.万象迭入

迭:重叠

C.杨君缄书赍图

赍:送

D.成胜概

概:景象

9.下列各句中加点词的意义和用法,相同的一组是(3分)( )

A.

B.

C.

D.

10.下列对文中相关内容的解说,不恰当的一项是(3分)( )

A.记,是我国古代常用文章体裁,以叙事为主,兼及议论、抒情和描写。“记”的种类很多,本文是一篇游记。

B.步,古人称跨出一脚为“跬”,再跨一脚为“步”,后即以“步”作为长度单位。

C.刺史、守,皆指古代地方官职,如《陈情表》中曾提到“前太守臣逵察臣孝廉,后刺史臣荣举臣秀才”。

11.文中画波浪线的句子,断句最合理的一项是(3分)( )

A.每至汀风春/溪月秋/花繁鸟啼之旦/莲开水香之夕/宾友集/歌吹作/舟棹徐动/觞咏半酣/飘然恍然

B.每至汀风春溪/月秋花繁/鸟啼之旦/莲开水香之夕/宾友集/歌吹作/舟棹徐动觞/咏半酣/飘然恍然

C.每至汀/风春溪月/秋花繁鸟/啼之旦/莲开水香之夕/宾友集歌/吹作舟棹徐动/觞咏半酣/飘然恍然

D.每至汀风/春溪月秋/花繁鸟啼之/旦莲开水香之/夕宾友集/歌吹作/舟棹徐动/觞咏半酣/飘然恍然

12.下列对文章的理解与分析,不恰当的一项是(3分)( )

A.文章记叙白洲五亭的由来,描写白洲胜景,赞美杨汉公“乐山水”“有善政”,叙议结合,言简意赅。

B.文章通过丰富的想象,展现了白洲五亭的优美风光,从中不难看出作者对江南山水的热爱。

C.作者将谢、柳、龚、黄四人与杨汉公加以对比,对他们四人没有良好的政绩有批评之意。

D.文章对杨汉公大加褒美,这从侧面体现了白居易“革弊兴利”、关心民生的政治情怀。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)面广池、目列岫者,谓之山光亭。(3分)

(2)杨君前牧舒,舒人治;今牧湖,湖人康。(3分)

(3)兼而有者,其吾友杨君乎?(2分)

三、语言文字运用(9分)

(2019·西安中学期中)阅读下面的文字,完成14~16题。

深受中国人崇拜的德国制造其实一开始并没有那么完美,130多年前,当时的世界市场还被英国、法国、美国等强国主导,刚刚建国的德国还太过弱小,因此“不择手段”想从中分一杯羹。

1886年1月20日,英国调查员发现德国索林根城有上百家“山寨”作坊,大肆仿造英国刀具,并在刀具上打上“谢菲尔德制造”的质量检查印章,他们________,先将货品运往英国,再从英国出口到世界各地。丑闻曝光后,英国企业家愤怒地发起了抵制德国产品的行动,并规定英国本土和殖民地市场从德国进口的产品都需注明“德国制造”,以此将英国产品与德国产品区分开来。“德国制造”由此成为一个法律新词。

在抗议和“白眼”中,很多索林根城的企业倒下了。德国人没有抗议,没有辩解,而是开始彻底反省:( )他们不再盲目扩大生产,而开始________,专注于生产高质量、经久耐用的产品。后来德国通过增加工资、缩短工作时间、改变工作环境等方法促使工人________,在这场质量斗争中,德国的工匠精神开始萌芽并迅速成长。

从保质到保量德国用了130年,而130年对于一个国家的工业历史来说,只是很小的一段时间而已。一旦意识到了,下决心去改变,痛苦的顽疾其实并非那么可怕,而这样一个历经磨砺后锻造而成的德国制造,

________!

14.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)( )

A.发起了抵制德国产品的运动,并规定英国本土和殖民地市场从德国进口的产品都须注明“德国制造”,以此将德国产品与英国产品区分开来。

B.发起了抵制德国产品的行动,并规定英国本土和殖民地市场从德国进口的产品都须注明“德国制造”,以此将英国产品与德国产品区分开来。

C.发起了抵制德国产品的运动,并规定英国本土和殖民地市场从德国进口的产品都需注明“德国制造”,以此将英国产品与德国产品区分开来。

D.发起了抵制德国产品的行动,并规定英国本土和殖民地市场从德国进口的产品都需注明“德国制造”,以此将德国产品与英国产品区分开来。

15.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分)( )

A.不是廉价产品,不是低价格,而是好质量才能占领全球市场!

B.占领全球市场靠的不是低价格,不是廉价产品,而是高质量!

C.占领全球市场靠的是好质量,不是廉价产品,不是低价格!

D.占领全球市场靠的不是廉价产品,不是低价格,而是高质量!

16.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(3分)( )

A.偷天换日 宵衣旰食 精益求精 名副其实

B.偷天换日 卧薪尝胆 精雕细琢 实至名归

C.掩人耳目 卧薪尝胆 精益求精 实至名归

D.掩人耳目 宵衣旰食 精雕细琢 名副其实

16.仿照下面的示例,利用所给材料续写三句话,要求内容贴切,句式与所给示例相同。(6分)

孟子黄宗羲,著书立说,立潮头发先声,一代哲人具有鲜明的民本思想。

材料:爱国精神 科技成就 文学贡献

屈原 岳飞 白居易 沈括 杨靖宇 袁隆平

遭贬谪吟歌赋 战沙场驱敌寇 埋头干创新见

探物究理 抵御外侮 感怀时事

17.原书(4分)

四、作文(40分)

17.阅读下面的文字,根据要求写作。

“寒鸦飞数点,流水绕孤村。”

杨广在野望中多了几份惆怅。“树树皆秋色,山山唯落晖。”王绩在野望中添了些许忧伤。“叶稀风更落,山迥日初沉。”杜甫在野望中涌起忧民的哀伤。“看万山红遍,层林尽染……”,毛泽东在野望中顿生“主沉浮”的担当。

请以“野望”为题,按要求写一篇记叙文。

要求:①抒发真情实感且感情健康;②不得透露个人相关信息;③选好角度,明确文体,不要套作,不得抄袭;不少于

800

字。

第三单元综合检测

第三单元 古代散文

(时间:100分钟 满分:100分)

一、论述类文本阅读(9分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

①中国古代的文体具有鲜明的特征,表现为复杂性、多义性和不确定性,与西方文体相对稳固的板块结构大不同。研究中国古代的文体,理应彰显本国的特色。从关键词的维度观照、审视文体,无疑是新颖的研究视角。下面就以唐宋文体为中心言之。

②在古代文体学史上,唐宋时期是一个承先启后的时代。唐宋众体咸备,各种文体都获得充分的发展空间,文学文体方面,诗、文、词三足鼎立,新兴的小说、戏曲也崭露头角;公牍和应用文方面,与新创文体竞相发展,迎来了历史上实用性文体发展的高峰。唐宋文体批评层累式地多角度探究,并与当时的文体书写产生互动,让文体写作与批评相得益彰。一言以蔽之,唐宋时期是古今文体骈与散、简与繁、文与质、雅与俗纠葛转关的枢纽。

③唐宋文化既恢宏又复杂,既多元又开放,属于成功的贯通、通变型文化,其通变特色影响到方方面面,自然包含文体。“融会贯通”,不妨说是对唐宋文化的最佳注脚。唐宋文体在文化的大视野下,表现为分化与综合、限制与超越、对流与融通的复杂多元格局。

④唐宋文体学的贯通性,突出地表现在文体间的交流和互动上。古代文体的结构规则并非刻板不变,实具有灵活组装拆卸的机制,在一定条件下,其规则会发生位移改变。文体与文体之所以能发生关系,在于它们具有某种同质的因素,例如结构、形式、语言等。

⑤一个值得关注的现象是,与贯通密切相关,唐宋开始大量使用“文备众体”一词。黄庭坚等宋人用“兼备众体”来赞美唐代大诗人杜甫,这是充分肯定老杜在诗体方面的集大成。更重要的是,宋人开始用类似的词形容本朝文人。诸如欧阳修、王安石、苏轼、黄庭坚、朱熹等,都得到过类似“文备众体”的称赞。这种情况在宋以前,是没有的。可见唐宋文人的“兼备众体”,成为极为突出的现象。何以“文备众体”者愈来愈多?这其实是贯通的文化作用于文体的重要表现。

⑥当一种文体已发展极充分,内部的各种写作技巧、艺术手法差不多被穷尽时,或许只有“跨界”“贯通”,向其他文体寻求参酌,才有可能打破困局,实现新变。可见贯通的实质是创新。

⑦文体的贯通固然重要,但贯通不是纸上空文,还需要“人”去驾驭和创造。从人出发,“驾驭”就成为观照唐宋文体学的另一关键词。文体都有机制,具备特定的结构和功能,运行规律似较机械。然而,运用文体之“人”,却是既讲规则,又有策略的。加之人的创造力无比睿智旺盛,运用文体之人既可以设计新规则,又能打破旧机制,实在是文体变迁的最大原动力。尤其是那些创造力极强的大家,如杜甫、韩愈、欧阳修、苏轼、辛弃疾等,驾驭、控制和改造文体的能力极强,能够最大限度地扩展文体的疆域,文体的结构和功能在他们手上得到玲珑活络的调整。他们冲破既有的文体束缚,把不同文体的优长综合性地融汇到同一文学作品中。这充分体现出大家贯通的视野和超卓的驾驭文体能力。

⑧从此类关键词出发,研究古代文体学,或许可得出新人耳目的见解和结论,或者说凝练出一些可资借鉴的“精华”。

(节选自《光明日报》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.“贯通”表现在文体间的交流和互动上,这种交流和互动,同样体现在杜甫、苏轼等文学大家身上。

B.“驾驭”体现了创作者对文体的控制改造能力,有了这种能力,才能在同一作品中融进不同文体的优长。

C.“贯通”和“驾驭”是解读古代文体的关键词。从两个关键词出发就能得出关于古代文体研究的新见解。

D.古代文体的写作与批评可以产生互动,这种互动既能促进文体的发展,也能让文体写作更加成熟。

解析:C项“从两个关键词出发”与原文末段“从此类关键词出发”意思不同,“此类”范围大,包括这两个关键词;“就能得出”意思过于肯定,原文“或许”表达的是推测语气。

答案:C

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)( )

A.文章第一自然段先交代了中国古代的文体具有的特征,提出“从关键词的维度观照、审视文体是新颖的研究视角”的观点,指出文章讨论的对象,总领全文。

B.第二、三自然段紧承第一自然段,论述唐宋文体发展现状、特点。认为唐宋文体在文化的大视野下,表现为分化与综合、限制与超越、对流与融通的复杂多元格局。

C.第四到第七自然段紧扣标题分别论述贯通、驾驭两个关键词,列举了唐宋大家的名字,证明“贯通”“驾驭”对大家的诞生有影响作用。

D.文章最后一段总结上文,指出研究古代文体的成果:从关键词出发研究古代文体学,就可以得出新人耳目的见解和结论。

解析:D项“指出研究古代文体的成果”说法不准确,第⑧段只是预测由关键词入手研究可能会有新的收获。

答案:D

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.“贯通”让文体有了创新的可能,“驾驭”实现了这种可能,二者共同作用,让唐宋文体多样、文学繁荣。

B.古代文体是动态发展的,到唐宋时,各类文体竞相发展,迎来了发展的高峰,形成复杂多元的格局。

C.那些创造力极强的大家冲破既有的文体束缚,把不同文体的优长综合性地融汇到同一文学作品中,所以有了文体驾驭能力,就一定能在同一作品中融进不同文体。

D.唐宋时期各种文体都获得充分的发展空间,诗、文、词三足鼎立,新兴的小说、戏曲也崭露头角,公牍和应用文方面竞相发展,迎来了历史上文体发展的高峰。

解析:B项“各类文体……迎来了发展的高峰”错误,原文说各类文体有了充足的发展,实用性文体迎来了历史发展的高峰,意思范围扩大了。

答案:B

二、古代散文阅读(42分)

(一)阅读下面的文字,完成4~7题。(19分)

兰

亭

记

何延之

至贞观中,太宗以德政之暇,锐志玩书,临写右军真草书帖,购募备尽,唯未得《兰亭》。寻讨此书,知在辩才之所。尚书右仆射房玄龄奏曰:“臣闻监察御史萧翼者,梁元帝之曾孙,负才艺,多权谋,可充此使,必当见获。”太宗遂诏见翼。翼奏曰:“若作公使,义无得理,臣请私行诣彼,须得二王杂帖三数通。”太宗依给。

翼遂改冠微服,日暮入寺,巡廊以观壁画,过辩才院,止于门前。辩才遥见翼乃问曰何处檀越翼乃就前礼拜云弟是北人将少许蚕种来卖历寺纵观幸遇禅师。”寒温既毕,语议便合。

遂经旬朔,翼示师梁元帝自画《职贡图》,师嗟赏不已,因谈论翰墨。翼曰:“弟子先门,皆传二王楷书法,弟子又幼来耽玩,今亦有数帖自随。”辩才欣然曰:“明日来,可把此看。”翼依期而往,出其书以示辩才。辩才熟详之曰:“是即是矣,然未佳善。贫道有一真迹,颇亦殊常。”翼曰:“何帖?”辩才曰:“《兰亭》。”翼佯笑曰:“数经乱离,真迹岂在?必是响拓【注】伪作耳。”辩才曰:“禅师在日保惜,临亡之时,亲付于吾。”师自于屋梁上槛内出之。

自示翼之后,更不复安于梁槛上,并弄萧翼二王诸帖,并借留置于几案之间。辩才时年八十余,每日于窗下临学数遍,其老而笃好也如此。自是翼往还既数,童弟等无复猜疑。后辩才出赴灵汜桥南严迁家斋,翼遂私来房前,谓弟子曰:“翼遗却帛子在床上。”童子即为开门,翼遂于案上取得《兰亭》及御府二王书帖,便赴永安驿。萧翼因宣示敕旨,具告所由。使人召辩才。辩才仍在严迁家未还寺,遽见追呼,不知所以。及师来,见御史乃是房中萧生也。萧翼报云:“奉敕遣来取《兰亭》。《兰亭》今得矣,故唤师来取别。”辩才闻语,身便绝倒,良久始苏。

翼即驰驿而发,至都奏御,太宗大悦。

(选自《法书要录》,有删改)

【注】 响拓:古代复制法书的一种方法。

4.下列对画波浪线文字的断句,正确的一项是(3分)( )

A.辩才遥见翼/乃问/曰/何处檀越/翼乃就前礼/拜云/弟是北人/将少许蚕种/来卖历寺/纵观幸遇禅师

B.辩才遥见翼/乃问曰/何处檀越/翼乃就前/礼拜云/弟是北人/将少许蚕种来卖/历寺纵观/幸遇禅师

C.辩才遥见翼/乃问曰/何处檀越/翼乃就前礼拜/云/弟是北人/将少许蚕种来卖/历寺纵观/幸遇禅师

D.辩才遥见翼乃问曰/何处檀越/翼乃就前礼/拜云/弟是北人/将少许蚕种/来卖历寺/纵观/幸遇禅师

解析:给这段文字断句,首先要把握大意,然后根据对话标志和对话内容断开。

答案:C

5.下列对文中加点词语的相关解说,不正确的一项是(3分)( )

A.仆射,官名。秦始置。汉成帝时置尚书五人,一人为仆射,位仅次尚书令。唐宋以左右仆射为宰相之职。元废。

B.微服,通常指帝王、官吏等外出时为不暴露身份而换穿便服。

C.旬朔,十日为一旬;农历每月最后一天为朔。旬朔指十天或一个月,亦泛指时日。

D.御史,官名。春秋战国时期列国皆有御史,掌文书及记事。秦置御史大夫,有弹劾纠察之权。汉以后,御史专司纠弹。

解析:农历每月初一为朔,农历每月的最后一天为晦。

答案:C

6.下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.唐太宗非常喜欢临摹王羲之的真书、草书的法帖,一心想得到《兰亭》帖,所以接受了房玄龄的推荐,让萧翼前去办理此事。

B.唐太宗答应了萧翼提出的条件,并让萧翼乔装打扮,混入寺内,接近辩才禅师并逐步取得他的信任。

C.辩才十分喜爱书法艺术,所以一眼就看出萧翼的二王法帖虽是真迹,却不是上品,远比不上《兰亭》帖。

D.萧翼借辩才禅师外出的机会取走《兰亭》帖,后来禅师得知萧翼是朝廷御史并已拿走了《兰亭》帖,一下子惊倒在地,很久才苏醒。

解析:B项“并让萧翼乔装打扮,混入寺内”错,从“臣请私行诣彼”“翼遂改冠微服”可知,并非唐太宗让萧翼乔装打扮混入寺内。

答案:B

7.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)若作公使,义无得理,臣请私行诣彼,须得二王杂帖三数通。(5分)

(2)萧翼因宣示敕旨,具告所由。使人召辩才。辩才仍在严迁家未还寺,遽见追呼,不知所以。(5分)

答案:(1)如果公开前去讨要,从道理上讲是不能够获得的。我请求私下到他那里,但必须要有王羲之、王献之父子的各种法帖几件。

(2)萧翼于是拿出圣旨,把情况详细告诉了驿站工作人员。驿站工作人员差人叫辩才来。辩才仍在严迁家,没有回到寺庙,突然就被人追赶呼喊,不知其中缘故。

参考译文:

贞观年间,唐太宗在实行仁德之政的闲暇,一心一意赏玩书法,临摹王羲之真书、草书的法帖,购置征集得十分完备,唯独没有得到《兰亭》帖。寻找打听这本法帖,得知在辩才的住所。尚书右仆射房玄龄上奏说:“我听说监察御史萧翼,是梁元帝的曾孙,有才艺,多计谋,可以去办这件事,一定能成功。”太宗于是下诏召见萧翼。萧翼回答道:“如果公开前去讨要,从道理上讲是不能够获得的。我请求私下到他那里,但必须要有王羲之、王献之父子的各种法帖几件。”太宗依他说的给了他。

萧翼就改换帽子穿上平民的服装,傍晚时走进寺庙,在巡廊里观看壁画,路过辩才的院子,停在门前。辩才在远处看见萧翼,就问道:“施主是哪里来的?”萧翼就上前行礼叩拜,道:“弟子是北方人,带有一些蚕种来卖,游历寺中恣意观看,有幸遇到禅师。”寒暄过后,言谈议论能说到一起。

于是没过多长的时间,萧翼拿出自己效仿梁元帝画的《职贡图》给辩才禅师看,辩才禅师赞赏不已,于是论及书画。萧翼说:“弟子的先人,都继承二王的楷书法帖,弟子自幼潜心研究,现在也有几帖随身带着。”辩才高兴地说:“明日来,可以带到这里欣赏。”萧翼如期前往,拿出二王法帖给辩才看。辩才仔细观看法帖,说:“这倒是真迹,但不是最好的。我有一真迹,很是不同寻常。”萧翼说:“什么帖?”辩才说:“《兰亭》帖。”萧翼假装笑笑说:“几经混乱,真迹怎能还存在呢?肯定是响拓伪造的。”辩才说:“我师父在世时保护爱惜,临终之际,才亲手交给我。”辩才自己从屋梁上的暗槛内取出《兰亭》帖。

自给萧翼看后,辩才禅师就不再把《兰亭》帖藏于暗槛,而是和萧翼拿的二王法帖放在一起,并且借来留下放在桌上。辩才当时八十多岁,每天在窗下临摹学习数遍,可见他老了还如此爱好书法。从此,萧翼往来多次以后,童子和徒弟们不再猜疑他。后来有一天,辩才出去到灵汜桥南严迁家做法事,萧翼就私自来到房前,对辩才的徒弟说:“我把手绢丢在床上了。”童子就马上为他开门。萧翼从案上取过《兰亭》帖以及御府中的二王法帖,急忙赶到永安驿。萧翼于是拿出圣旨,把情况详细告诉了驿站工作人员。驿站工作人员差人叫辩才来。辩才仍在严迁家,没有回到寺庙,突然就被人追赶呼喊,不知其中缘故。等到他来,见到御史竟是萧翼。萧翼告诉他说:“奉圣旨来取《兰亭》帖,现在已经拿到了,所以叫你来告别。”辩才听到这句话,一下子便惊倒在地上,过了好久才醒过来。

萧翼于是乘坐驿车出发,到京都上奏皇帝,太宗大喜。

(二)(2018·天津卷)阅读下面的文字,完成8~13题。(23分)

白洲五亭记

[唐]白居易

湖州城东南二百步,抵霅溪,溪连汀洲,洲一名白。梁吴兴守柳恽于此赋诗云“汀洲采白”,因以为名也。前不知几十万年,后又数百载,有名无亭,鞠①为荒泽。至大历十一年,颜鲁公真卿为刺史,始剪榛导流,作八角亭以游息焉。旋属灾潦荐②至,沼堙台圮。后又数十载,委无隙地。至开成三年,弘农杨君为刺史,乃疏四渠,浚二池,树三园,构五亭,卉木荷竹,舟桥廊室,洎游宴息宿之具,靡不备焉。观其架大溪,跨长汀者,谓之白亭。介二园、阅百卉者,谓之集芳亭。面广池、目列岫者,谓之山光亭。玩晨曦者,谓之朝霞亭。狎清涟者,谓之碧波亭。五亭间开,万象迭入,向背俯仰,胜无遁形。每至汀风春溪月秋花繁鸟啼之旦莲开水香之夕宾友集歌吹作舟棹徐动觞咏半酣飘然恍然。游者相顾,咸曰:此不知方外也?人间也?又不知蓬瀛昆阆,复何如哉?

时予守官在洛,杨君缄书赍图,请予为记。予按图握笔,心存目想,尔见缕③梗概,十不得其二三。大凡地有胜境,得人而后发;人有心匠,得物而后开:境心相遇,固有时耶?盖是境也,实柳守滥觞之,颜公椎轮之,杨君绘素之:三贤始终,能事毕矣。杨君前牧舒,舒人治;今牧湖,湖人康。康之由,革弊兴利,若改茶法、变税书之类是也。利兴,故府有羡财;政成,故居多暇日。是以余力济高情,成胜概,三者旋相为用,岂偶然哉?昔谢、柳为郡,乐山水,多高情,不闻善政;龚、黄为郡,忧黎庶,有善政,不闻胜概。兼而有者,其吾友杨君乎?君名汉公,字用乂。恐年祀久远,来者不知,故名而字之。时开成四年,十月十五日,记。

(选自《白居易集》)

【注】 ①鞠:皆,尽。②荐:连续。③尔见缕:逐条陈述。

8.对下列各句中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.狎清涟者,谓之碧波亭 狎:亲近

B.万象迭入

迭:重叠

C.杨君缄书赍图

赍:送

D.成胜概

概:景象

解析:B项“迭”,交替。

答案:B

9.下列各句中加点词的意义和用法,相同的一组是(3分)( )

A.

B.

C.

D.

解析:A项,连词,于是/介词,通过。B项,连词,表目的,来。C项,结构助词,用于定语与中心语之间,的/结构助词,用于主谓之间,取消句子独立性。D项,表示举例,如,像/代词,你。

答案:B

10.下列对文中相关内容的解说,不恰当的一项是(3分)( )

A.记,是我国古代常用文章体裁,以叙事为主,兼及议论、抒情和描写。“记”的种类很多,本文是一篇游记。

B.步,古人称跨出一脚为“跬”,再跨一脚为“步”,后即以“步”作为长度单位。

C.刺史、守,皆指古代地方官职,如《陈情表》中曾提到“前太守臣逵察臣孝廉,后刺史臣荣举臣秀才”。

D.蓬瀛,指蓬莱和瀛洲,是传说中的海上仙山,为仙人所居之处,后常指仙境。

解析:A项,“本文是一篇游记”错。本文不以记游写景为主,而是因事抒发自己的见解,是一篇杂记。

答案:A

11.文中画波浪线的句子,断句最合理的一项是(3分)( )

A.每至汀风春/溪月秋/花繁鸟啼之旦/莲开水香之夕/宾友集/歌吹作/舟棹徐动/觞咏半酣/飘然恍然

B.每至汀风春溪/月秋花繁/鸟啼之旦/莲开水香之夕/宾友集/歌吹作/舟棹徐动觞/咏半酣/飘然恍然

C.每至汀/风春溪月/秋花繁鸟/啼之旦/莲开水香之夕/宾友集歌/吹作舟棹徐动/觞咏半酣/飘然恍然

D.每至汀风/春溪月秋/花繁鸟啼之/旦莲开水香之/夕宾友集/歌吹作/舟棹徐动/觞咏半酣/飘然恍然

解析:解答此题可以从句式入手。“春”“秋”都是季节,而且“汀风春”与“溪月秋”结构相似,所以“春”“秋”后均应断开;“花繁鸟啼之旦”与“莲开水香之夕”句式一致,各自中间不可断开;“宾友集”与“歌吹作”句式一致,各自中间不可断开;“舟棹徐动”“觞咏半酣”句子结构完整,其后均应断开。

答案:A

12.下列对文章的理解与分析,不恰当的一项是(3分)( )

A.文章记叙白洲五亭的由来,描写白洲胜景,赞美杨汉公“乐山水”“有善政”,叙议结合,言简意赅。

B.文章通过丰富的想象,展现了白洲五亭的优美风光,从中不难看出作者对江南山水的热爱。

C.作者将谢、柳、龚、黄四人与杨汉公加以对比,对他们四人没有良好的政绩有批评之意。

D.文章对杨汉公大加褒美,这从侧面体现了白居易“革弊兴利”、关心民生的政治情怀。

解析:C项“有批评之意”错,作者写谢、柳、龚、黄四人,意不在批评他们,而在于借四人突出杨汉公。另外,“四人没有良好的政绩”也不准确,文中已指明龚、黄“有善政”。

答案:C

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)面广池、目列岫者,谓之山光亭。(3分)

(2)杨君前牧舒,舒人治;今牧湖,湖人康。(3分)

(3)兼而有者,其吾友杨君乎?(2分)

解析:“面”,面对;“目”,看到;“列岫”,排列的峰峦;“牧”,治理;“治”,太平;“康”,安康;“兼而有”,二者都具备;“其”,大概。

答案:(1)面对宽广的池水、看到排列的峰峦的,称它为山光亭。

(2)杨君先前治理舒地(或“在舒地做官”),舒地百姓太平;现今治理湖地,湖地百姓安康。

(3)二者都具备的,大概就是我的朋友杨君了吧?

参考译文:

从湖州城往东南走二百步,到达霅溪,霅溪与汀洲相连,汀洲又名白洲。梁朝吴兴太守柳恽在这里写诗说“汀洲采白”,于是人们就以白作为汀洲的名字。往前不知道几十万年,往后又几百年,此处有白洲之名,但没有亭子,全是荒泽。到了大历十一年,颜鲁公真卿做刺史,才剪除丛生的树木,疏导河流,建造八角亭来游玩歇息。不久水灾连续不断地来到,池塘淤塞,亭台倾塌。后又几十年,荒败不堪,没有落脚的地方。到了开成三年,弘农人杨君为刺史,于是疏通四条水渠,深挖两个池子,建造三个园子,构筑五个亭子,花木荷竹,船桥廊室,以及游览集宴歇息住宿的设施,没有不齐备的了。看到的那个架于大溪之上,横跨长汀的,称它为白亭。位于两个园子中间、可以观看花草的,称它为集芳亭。面对宽广的池水、看到排列的峰峦的,称它为山光亭。可以观赏晨曦的,称它为朝霞亭。可以亲近清水的,称它为碧波亭。五亭错落而立,各种景象交替进入,无论向前向后向上向下看,美景都尽收眼底。每到汀洲微风轻吹的春天,溪月皎洁的秋天,花繁鸟鸣的早晨,莲开水香的傍晚,宾友汇聚于此,歌声音乐响起来,船只缓缓行驶,客人们喝酒咏诗意兴盎然,飘飘然恍恍然。游览的人相互对视,都说:不知这里是世外,还是人间?又不知道蓬莱瀛洲昆仑阆苑,还能够怎样?

当时我在洛阳做官,杨君寄来信送来图,请我写一篇记文。我看着图握着笔,凝神注视,用心思索,逐条陈述大概的情景,十分之美写不出二三分。大凡某地有风景优美之处,遇到合适的人才被发现;人有独特的构思,遇到合适的事物才可以发挥:境与心的相遇,本来就是有时机的吧?这白洲,实在是柳恽太守发现它,颜鲁公草创它,杨君描绘它:三位贤人连续努力,极尽所能。杨君先前治理舒地(或“在舒地做官”),舒地百姓太平;现今治理湖地,湖地百姓安康。百姓安康的原因,是杨君能革除弊端,兴办有利之事,像改革茶法、变更税书一类的就是。兴办了有利之事,所以官府就有了余财;成就了政绩,所以闲暇时光就多了。因此有余力成就高尚的情致,建成美丽的景象,三者互相为用,哪里是偶然呢?早先谢、柳治郡,喜爱山水,颇多高尚的情致,但没有听说有好的政绩;龚、黄治郡,心忧百姓,有好的政绩,但没有听说有美景。二者都具备的,大概就是我的朋友杨君了吧?杨君名叫汉公,字用乂。恐怕年代久远,后来人不知道,所以写上他的名字。开成四年,十月十五日记。

三、语言文字运用(9分)

(2019·西安中学期中)阅读下面的文字,完成14~16题。

深受中国人崇拜的德国制造其实一开始并没有那么完美,130多年前,当时的世界市场还被英国、法国、美国等强国主导,刚刚建国的德国还太过弱小,因此“不择手段”想从中分一杯羹。

1886年1月20日,英国调查员发现德国索林根城有上百家“山寨”作坊,大肆仿造英国刀具,并在刀具上打上“谢菲尔德制造”的质量检查印章,他们________,先将货品运往英国,再从英国出口到世界各地。丑闻曝光后,英国企业家愤怒地发起了抵制德国产品的行动,并规定英国本土和殖民地市场从德国进口的产品都需注明“德国制造”,以此将英国产品与德国产品区分开来。“德国制造”由此成为一个法律新词。

在抗议和“白眼”中,很多索林根城的企业倒下了。德国人没有抗议,没有辩解,而是开始彻底反省:( )他们不再盲目扩大生产,而开始________,专注于生产高质量、经久耐用的产品。后来德国通过增加工资、缩短工作时间、改变工作环境等方法促使工人________,在这场质量斗争中,德国的工匠精神开始萌芽并迅速成长。

从保质到保量德国用了130年,而130年对于一个国家的工业历史来说,只是很小的一段时间而已。一旦意识到了,下决心去改变,痛苦的顽疾其实并非那么可怕,而这样一个历经磨砺后锻造而成的德国制造,

________!

14.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)( )

A.发起了抵制德国产品的运动,并规定英国本土和殖民地市场从德国进口的产品都须注明“德国制造”,以此将德国产品与英国产品区分开来。

B.发起了抵制德国产品的行动,并规定英国本土和殖民地市场从德国进口的产品都须注明“德国制造”,以此将英国产品与德国产品区分开来。

C.发起了抵制德国产品的运动,并规定英国本土和殖民地市场从德国进口的产品都需注明“德国制造”,以此将英国产品与德国产品区分开来。

D.发起了抵制德国产品的行动,并规定英国本土和殖民地市场从德国进口的产品都需注明“德国制造”,以此将德国产品与英国产品区分开来。

解析:“都需注明”错误,应改为“都须注明”,以强调其必要性。从语意上来看,是“必须”注明,而非“需要”注明。“将英国产品与德国产品区分开来”语序不当,应改为“将德国产品与英国产品区分开来”,因为句子是以德国产品为中心展开的,要将德国生产的产品特别标明,以此来表示其不是英国的产品。“发起”和“行动”搭配不当,可将“行动”改为“运动”。

答案:A

15.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分)( )

A.不是廉价产品,不是低价格,而是好质量才能占领全球市场!

B.占领全球市场靠的不是低价格,不是廉价产品,而是高质量!

C.占领全球市场靠的是好质量,不是廉价产品,不是低价格!

D.占领全球市场靠的不是廉价产品,不是低价格,而是高质量!

解析:A项,不恰当,原文中德国仿制产品的目的是占领全球市场,因此要将其放在句首以示强调。C项,不恰当,语序不当,应该先否定错误的做法,然后再指出正确的做法。B项,不恰当,低价格和高质量形成对比,应该放在一起。

答案:D

16.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(3分)( )

A.偷天换日 宵衣旰食 精益求精 名副其实

B.偷天换日 卧薪尝胆 精雕细琢 实至名归

C.掩人耳目 卧薪尝胆 精益求精 实至名归

D.掩人耳目 宵衣旰食 精雕细琢 名副其实

解析:“掩人耳目”,比喻用假象迷惑人,欺骗人。“偷天换日”,比喻暗中改变事物的真相,以达到蒙混欺骗的目的。句中德国人的做法并没有改变刀的本质。所以应选用“掩人耳目”。排除A、B两项。“卧薪尝胆”,形容一个人忍辱负重,发愤图强,最终苦尽甘来。“宵衣旰食”,形容为处理国事而辛勤地工作,多用以称颂帝王勤于政事。语境说的对象是德国人的工作,所以应选用“卧薪尝胆”。排除D项。“实至名归”,有了真正的学识、本领或功业,声誉自然就有了。“名副其实”,名声或称谓与实际一致、相符合。“精益求精”,好了还求更好。“精雕细琢”,比喻做事情精益求精。综上分析,本题选C项。

答案:C

16.仿照下面的示例,利用所给材料续写三句话,要求内容贴切,句式与所给示例相同。(6分)

孟子黄宗羲,著书立说,立潮头发先声,一代哲人具有鲜明的民本思想。

材料:爱国精神 科技成就 文学贡献

屈原 岳飞 白居易 沈括 杨靖宇 袁隆平

遭贬谪吟歌赋 战沙场驱敌寇 埋头干创新见

探物究理 抵御外侮 感怀时事

解析:本题注重基于逻辑关系的句式仿写,可先对人物分类,再根据特点进行组合。“文学贡献”“爱国精神”“科学成就”,是统领材料中人物以及其行为事迹的核心词。

答案:①屈原白居易,感怀时事,遭贬谪吟歌赋,一代才子做出巨大的文学贡献。②岳飞杨靖宇,抵御外侮,战沙场驱敌寇,一代军人具有强烈的爱国精神。③沈括袁隆平,探物究理,埋头干创新见,一代巨匠取得杰出的科技成就。

17.原书(4分)

四、作文(40分)

17.阅读下面的文字,根据要求写作。

“寒鸦飞数点,流水绕孤村。”

杨广在野望中多了几份惆怅。“树树皆秋色,山山唯落晖。”王绩在野望中添了些许忧伤。“叶稀风更落,山迥日初沉。”杜甫在野望中涌起忧民的哀伤。“看万山红遍,层林尽染……”,毛泽东在野望中顿生“主沉浮”的担当。

请以“野望”为题,按要求写一篇记叙文。

要求:①抒发真情实感且感情健康;②不得透露个人相关信息;③选好角度,明确文体,不要套作,不得抄袭;不少于

800

字。

【写作提示】 本题是一道命题作文题,文题为“野望”,材料中分别引用了杨广、王绩、杜甫、毛泽东关于“野望”的诗句,并总结了每个人的诗句所抒发的情感。从中可以看出,不同的人站在不同的角度,“野望”的关注点不同,“野望”获得的感悟也不同。本题可写内容比较多,考生在写作中可以写景,描写“野望”看到的自然风光,也可以叙写故事,记述与“野望”有关的人和事,还可通过写景叙事表达某处感悟。总之,只要围绕“野望”来写,文体为记叙文,都是符合要求的。