江苏省宝应县2019-2020学年高一下学期期中考试语文试题(图片版含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省宝应县2019-2020学年高一下学期期中考试语文试题(图片版含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-06-12 11:40:31 | ||

图片预览

文档简介

2019-2020年度高一下学期语文期中考试试卷

、现代文阅读(36分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成1-3题。

文字下乡

费孝通

乡下人在城里人眼睛里是“愚”的,往往愚和病贫联结起来作为中国乡村的症侯。其实说乡下

人愚那是因为他们不识字,称之日“文盲”,这自然是事实。我决不敢反对文字下乡的运动,可如

果說不识字就是愚,我心里总难甘服。“愚”是智力的不足或缺陷,识字不识字并非愚不愚的标准。

说乡下人不识字,是否识字的能力都不及人呢?

乡下孩子在教室里认字认不过教授们的孩子,和教授们的孩子在田野里捉蚱蜢捉不过乡下孩

子,在意义上是相同的。我并不责备教授们的孩子蚱蜢捉得少,第一是他们并没有机会练习,第二

是他们日常并不在田野里跑惯,要分别草和虫,须费一番眼力,蚱蜢的保护色因之易于生效。

我的辩护是否同样也可以用之于乡下孩子在认字上的“愚”呢?这样说来,乡下人是否在智力上比

不上城里人,至少是个没有结论的题目。至多是说,乡下人在城市生活所需的知识上是不及城市里

人多。如此,是不是也因之可说乡下多文盲,是因乡下本来无需文字眼睛呢?

乡土社会的一个特点就是这种社会的人是在熟人里长大的。换句话来说,生活上互相合作的人

都是天夭见面的,社会学上称之作“面对面的社群”,“面对面的社群里”甚至可以不必见面而知道

对方是谁。我们自己虽说是已经在现代都市里住过一时了,但是一不留心,乡土社会里所养成的习

惯还是支配着我们。

“贵姓大名”是因为我们不熟悉而用的。熟悉的人大可不必如此,足声、声气、甚至气味,都

可以是足够的“报名”。社交上姓名的不常上口也就表示了我们原本是在熟人中生活的,是个乡土

社会

文字发生之初是“结绳记事”,需要结绳记事是因为在空间和时间中人和人的接触发生了阻碍,

因不能当面讲话,才需要找一些东西来代话。文字所能传的情、达的意是不完全的。于是利用文字

时,要讲究文法,讲究艺术,文法和艺术就在减少文宇的“走样”

在说话时,可以不注意文法,并非说话没有文法,而是因为我们有着很多辅助表情来补充传达

情意的作用,我们可以指着自己而在话里吃去一个我字。说话时如果用完整的句子,不但显得迁阔,

而且可笑

文字是间接的说话,其实是个不太完善的工具。乡土社会里不用文字绝不能说是“愚”的表现,

面对面的往来是直接接触,为什么舍此比较完善的语言而采取文字呢?

我还想在这里推进一步说,面对面社群里,连语言本身都是不得已而采取的工具。亲密社群中

可用来作象征体系的原料比较多。表情、动作,在面对面的情境中,有时比声音更容易传情达意。

对着一位熟人眉毛一皱,嘴角向下一斜,面上的皮肤一紧,头一沉,对方也就明白“没有办法”的

意思了

于是在熟人生活中,我们话也少了,“眉目传情”、“指石相证”,抛开了比较间接的象征原料,

而求更直接的会意

我决不是说不必推行文字下乡,现代化的进程已经开始抛离乡土社会,而文字是现代化的工具

要辨明的是乡土社会中的文盲,并非出于“愚”,而是由于乡土社会的本质。所以提倡文字下乡的

人,必须先考虑到文字和语言的基础,否则开几个乡村学校和使乡下人多识几个字,也许并不能使

乡下人“聪明”起来。

(选自《乡土中国》有删改

高一语文期中试卷第1页(共8页)

、现代文阅读(36分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成1-3题。

文字下乡

费孝通

乡下人在城里人眼睛里是“愚”的,往往愚和病贫联结起来作为中国乡村的症侯。其实说乡下

人愚那是因为他们不识字,称之日“文盲”,这自然是事实。我决不敢反对文字下乡的运动,可如

果說不识字就是愚,我心里总难甘服。“愚”是智力的不足或缺陷,识字不识字并非愚不愚的标准。

说乡下人不识字,是否识字的能力都不及人呢?

乡下孩子在教室里认字认不过教授们的孩子,和教授们的孩子在田野里捉蚱蜢捉不过乡下孩

子,在意义上是相同的。我并不责备教授们的孩子蚱蜢捉得少,第一是他们并没有机会练习,第二

是他们日常并不在田野里跑惯,要分别草和虫,须费一番眼力,蚱蜢的保护色因之易于生效。

我的辩护是否同样也可以用之于乡下孩子在认字上的“愚”呢?这样说来,乡下人是否在智力上比

不上城里人,至少是个没有结论的题目。至多是说,乡下人在城市生活所需的知识上是不及城市里

人多。如此,是不是也因之可说乡下多文盲,是因乡下本来无需文字眼睛呢?

乡土社会的一个特点就是这种社会的人是在熟人里长大的。换句话来说,生活上互相合作的人

都是天夭见面的,社会学上称之作“面对面的社群”,“面对面的社群里”甚至可以不必见面而知道

对方是谁。我们自己虽说是已经在现代都市里住过一时了,但是一不留心,乡土社会里所养成的习

惯还是支配着我们。

“贵姓大名”是因为我们不熟悉而用的。熟悉的人大可不必如此,足声、声气、甚至气味,都

可以是足够的“报名”。社交上姓名的不常上口也就表示了我们原本是在熟人中生活的,是个乡土

社会

文字发生之初是“结绳记事”,需要结绳记事是因为在空间和时间中人和人的接触发生了阻碍,

因不能当面讲话,才需要找一些东西来代话。文字所能传的情、达的意是不完全的。于是利用文字

时,要讲究文法,讲究艺术,文法和艺术就在减少文宇的“走样”

在说话时,可以不注意文法,并非说话没有文法,而是因为我们有着很多辅助表情来补充传达

情意的作用,我们可以指着自己而在话里吃去一个我字。说话时如果用完整的句子,不但显得迁阔,

而且可笑

文字是间接的说话,其实是个不太完善的工具。乡土社会里不用文字绝不能说是“愚”的表现,

面对面的往来是直接接触,为什么舍此比较完善的语言而采取文字呢?

我还想在这里推进一步说,面对面社群里,连语言本身都是不得已而采取的工具。亲密社群中

可用来作象征体系的原料比较多。表情、动作,在面对面的情境中,有时比声音更容易传情达意。

对着一位熟人眉毛一皱,嘴角向下一斜,面上的皮肤一紧,头一沉,对方也就明白“没有办法”的

意思了

于是在熟人生活中,我们话也少了,“眉目传情”、“指石相证”,抛开了比较间接的象征原料,

而求更直接的会意

我决不是说不必推行文字下乡,现代化的进程已经开始抛离乡土社会,而文字是现代化的工具

要辨明的是乡土社会中的文盲,并非出于“愚”,而是由于乡土社会的本质。所以提倡文字下乡的

人,必须先考虑到文字和语言的基础,否则开几个乡村学校和使乡下人多识几个字,也许并不能使

乡下人“聪明”起来。

(选自《乡土中国》有删改

高一语文期中试卷第1页(共8页)

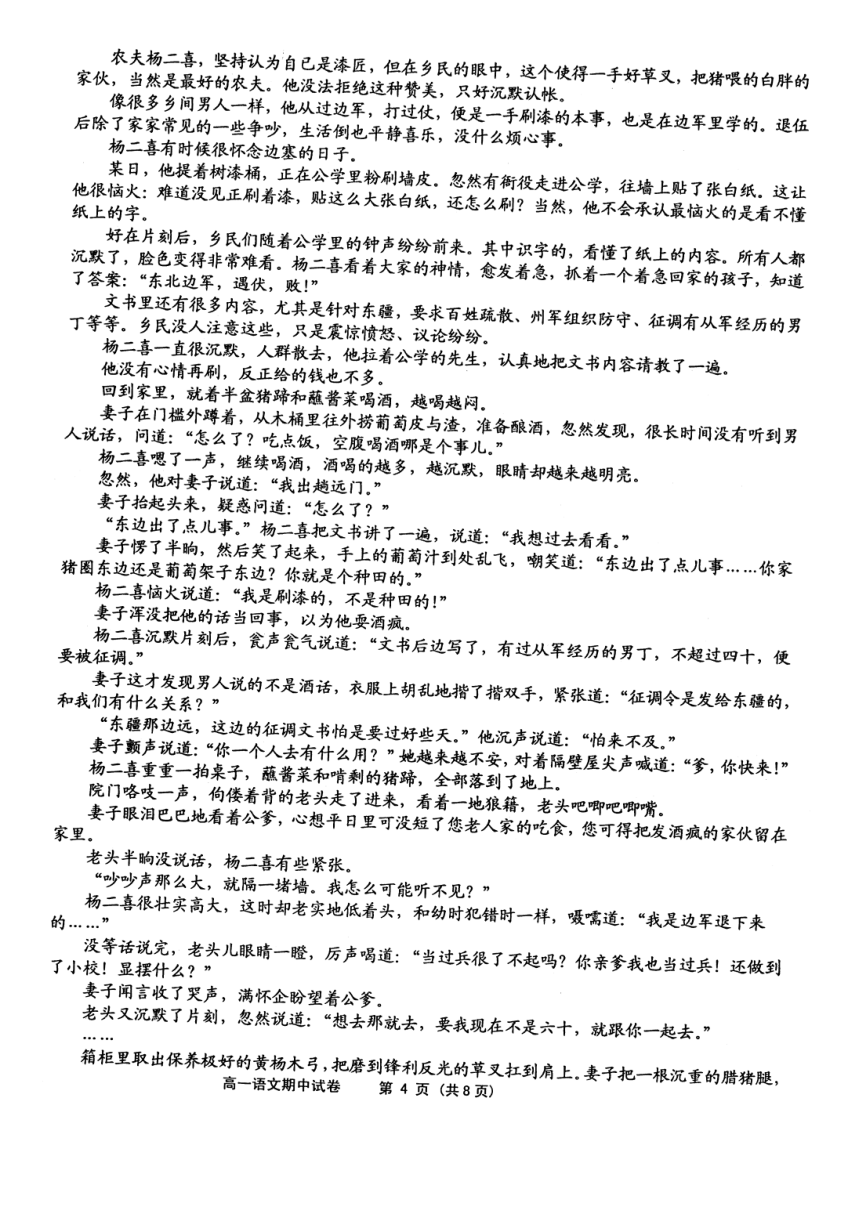

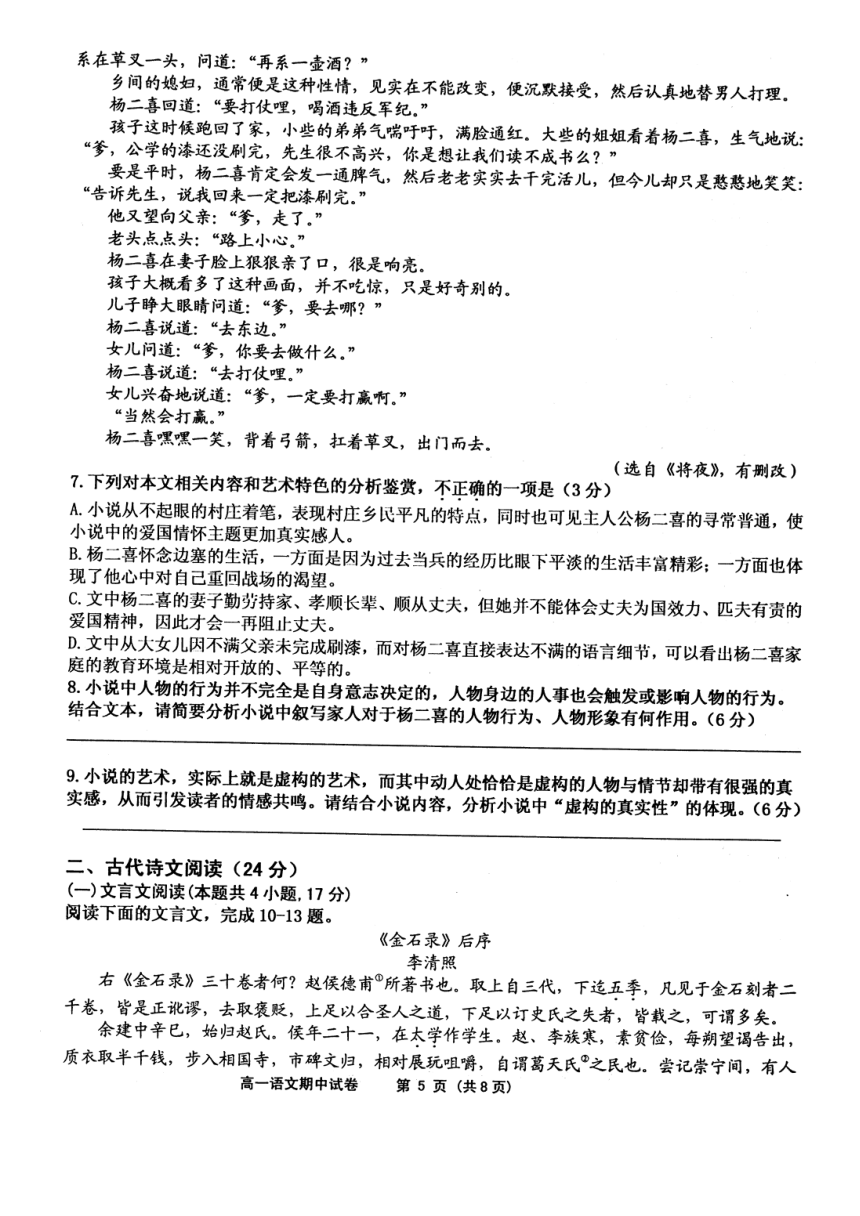

同课章节目录