高一语文(统编版)-六国论-PPT课件

文档属性

| 名称 | 高一语文(统编版)-六国论-PPT课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-06-12 15:53:10 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

六国论(二)

统编版

必修下

第八单元

高一年级

语文

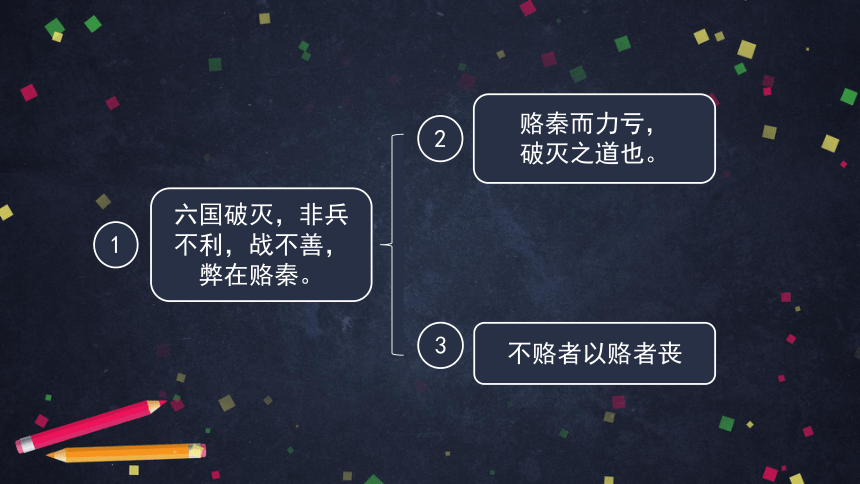

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

不赂者以赂者丧

赂秦而力亏,

破灭之道也。

2

3

1

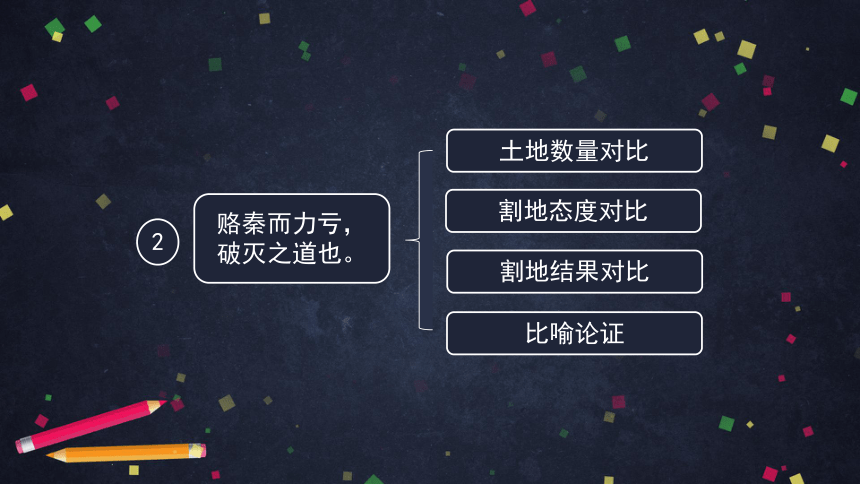

赂秦而力亏,破灭之道也。

2

割地态度对比

割地结果对比

比喻论证

土地数量对比

不赂者

以赂者丧

3

齐国“与赢而不助五国”

燕国

“义不赂秦”

“用兵”“以荆卿为计”

赵国

“义不赂秦”“用武”

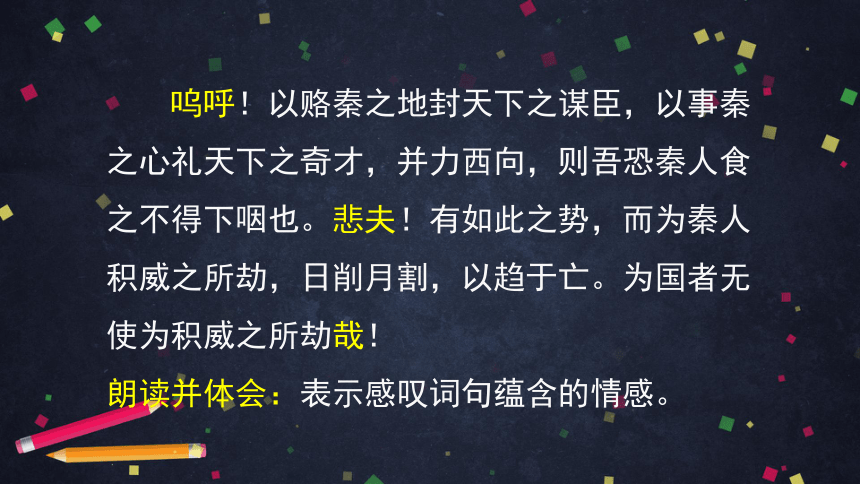

呜呼!以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。为国者无使为积威之所劫哉!

朗读并体会:表示感叹词句蕴含的情感。

天时不如地利,地利不如人和。

——《孟子·得道多助,失道寡助》

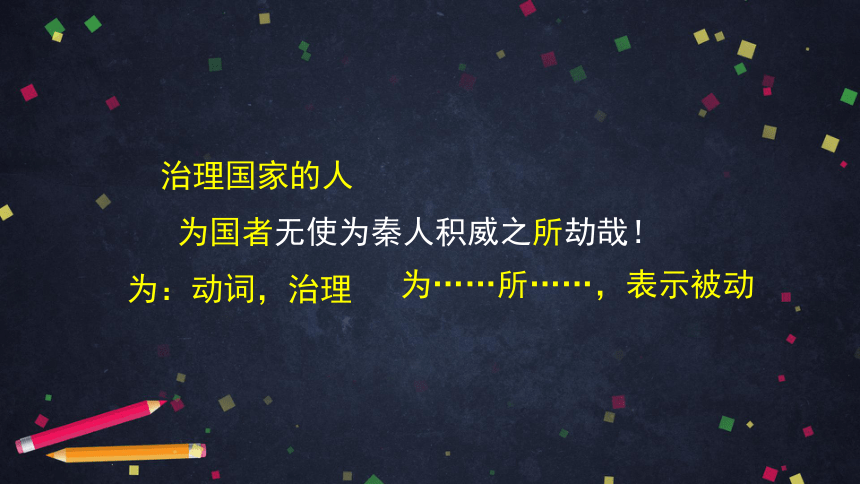

为国者无使为秦人积威之所劫哉!

治理国家的人

为:动词,治理

为……所……,表示被动

一篇议论,由《战国策》纵人之说来,却能与《战国策》相伯仲,当与子由《六国论》并看。

——茅坤《唐宋八大家文钞》卷一百一十三

听读并思考:

苏辙围绕中心论点如何展开论证?

尝读六国世家,窃怪天下之诸侯,以五倍之地、十倍之众,发愤西向,以攻山西千里之秦,而不免于灭亡。常为之深思远虑,以为必有可以自安之计。盖未尝不咎其当时之士,虑患之疏而见利之浅,且不知天下之势也。

思考:苏辙认为六国灭亡的原因是什么?

当时之士,虑患之疏而见利之浅,且不知天下之势也。

且:连词,表示递进,可译为“而且”、“况且”。

秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾也。

腹心之疾

腹心:比喻要害处。疾:疾患。

腹心之疾:生于要害部位的疾病,比喻严重的祸患。

夫秦之所以与诸侯争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之郊;诸侯之所与秦争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之野。

韩、魏塞秦之冲,而蔽山东之诸侯,故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。

昔者范睢用于秦而收韩,商鞅用于秦而收魏。昭王未得韩、魏之心,而出兵以攻齐之刚、寿,而范雎以为忧,然则秦之所忌者可见矣。

秦之用兵于燕、赵,秦之危事也。越韩过魏而攻人之国都,燕、赵拒之于前,而韩、魏乘之于后,此危道也。而秦之攻燕、赵,未尝有韩、魏之忧,则韩、魏之附秦故也。夫韩、魏诸侯之障,而使秦人得出入于其间,此岂知天下之势邪!委区区之韩、魏,以当强虎狼之秦,彼安得不折而入于秦哉?韩、魏折而入于秦,然后秦人得通其兵于东诸侯,而使天下遍受其祸。

思考:本段的论证层次。

提出当时之士“不知天下之势”

对“势”进行解说

分析不知“势”带来的后果

提出解决办法

提出问题

分析问题

解决问题

逐层推进,层层深入

六国破灭,非兵不利,战不善,

弊在赂秦。

不赂者

以赂者丧

赂秦而力亏,破灭之道也。

2

3

1

4

对六国被秦国积久而成的威势胁迫最终灭亡发出感叹

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

思考:作者写第五段的目的是什么?

苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

“大天下”,

偌大的天下

动词,

降低身份

旧事

等级低的

之:没有具体含义

宋朝受到契丹和西夏的威胁,以向其纳银输绢的方式换取和平。这样不仅会增加敌人的财富,还削弱自己的力量,带来无穷的后患。

第一次

第二次

第三次

第四次

第五次

第六次

时间

公元前371年

公元前270年

公元前258年

公元前258年

公元前233年

公元前232年

结果

赵国胜利

赵国与秦国交战取胜情况

(公元前376年-公元前228年)

秦使王翦攻赵,赵使李牧、司马尚御之。李牧数破走秦军,杀秦将桓齮。王翦恶之,乃多与赵王宠臣郭开等金,使为反间,曰:“李牧、司马尚欲与秦反赵,以多取封于秦。”赵王疑之,使赵葱及颜最代将,斩李牧,废司马尚。后三月,王翦因急击,大破赵,杀赵军,虏赵王迁及其将颜最,遂灭赵。

——《战国策·赵策四》

不知出此,而乃贪疆埸尺寸之利,背盟败约,以自相屠灭。秦兵未出,而天下诸侯已自困矣。至于秦人得伺其隙,以取其国,可不悲哉!

——苏辙《六国论》

秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

——杜牧《阿房宫赋》

从秦到唐代之间的人

唐及以后的人

秦到唐代之间、

特别是唐时的人

从秦到唐代之间的人

“宝历大起宫室,广声色,故作《阿房宫赋》。”

——杜牧《上知己文章启》

写作特点:

借古讽今、以史为鉴

六国论(二)

统编版

必修下

第八单元

高一年级

语文

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

不赂者以赂者丧

赂秦而力亏,

破灭之道也。

2

3

1

赂秦而力亏,破灭之道也。

2

割地态度对比

割地结果对比

比喻论证

土地数量对比

不赂者

以赂者丧

3

齐国“与赢而不助五国”

燕国

“义不赂秦”

“用兵”“以荆卿为计”

赵国

“义不赂秦”“用武”

呜呼!以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。为国者无使为积威之所劫哉!

朗读并体会:表示感叹词句蕴含的情感。

天时不如地利,地利不如人和。

——《孟子·得道多助,失道寡助》

为国者无使为秦人积威之所劫哉!

治理国家的人

为:动词,治理

为……所……,表示被动

一篇议论,由《战国策》纵人之说来,却能与《战国策》相伯仲,当与子由《六国论》并看。

——茅坤《唐宋八大家文钞》卷一百一十三

听读并思考:

苏辙围绕中心论点如何展开论证?

尝读六国世家,窃怪天下之诸侯,以五倍之地、十倍之众,发愤西向,以攻山西千里之秦,而不免于灭亡。常为之深思远虑,以为必有可以自安之计。盖未尝不咎其当时之士,虑患之疏而见利之浅,且不知天下之势也。

思考:苏辙认为六国灭亡的原因是什么?

当时之士,虑患之疏而见利之浅,且不知天下之势也。

且:连词,表示递进,可译为“而且”、“况且”。

秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾也。

腹心之疾

腹心:比喻要害处。疾:疾患。

腹心之疾:生于要害部位的疾病,比喻严重的祸患。

夫秦之所以与诸侯争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之郊;诸侯之所与秦争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之野。

韩、魏塞秦之冲,而蔽山东之诸侯,故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。

昔者范睢用于秦而收韩,商鞅用于秦而收魏。昭王未得韩、魏之心,而出兵以攻齐之刚、寿,而范雎以为忧,然则秦之所忌者可见矣。

秦之用兵于燕、赵,秦之危事也。越韩过魏而攻人之国都,燕、赵拒之于前,而韩、魏乘之于后,此危道也。而秦之攻燕、赵,未尝有韩、魏之忧,则韩、魏之附秦故也。夫韩、魏诸侯之障,而使秦人得出入于其间,此岂知天下之势邪!委区区之韩、魏,以当强虎狼之秦,彼安得不折而入于秦哉?韩、魏折而入于秦,然后秦人得通其兵于东诸侯,而使天下遍受其祸。

思考:本段的论证层次。

提出当时之士“不知天下之势”

对“势”进行解说

分析不知“势”带来的后果

提出解决办法

提出问题

分析问题

解决问题

逐层推进,层层深入

六国破灭,非兵不利,战不善,

弊在赂秦。

不赂者

以赂者丧

赂秦而力亏,破灭之道也。

2

3

1

4

对六国被秦国积久而成的威势胁迫最终灭亡发出感叹

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

思考:作者写第五段的目的是什么?

苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

“大天下”,

偌大的天下

动词,

降低身份

旧事

等级低的

之:没有具体含义

宋朝受到契丹和西夏的威胁,以向其纳银输绢的方式换取和平。这样不仅会增加敌人的财富,还削弱自己的力量,带来无穷的后患。

第一次

第二次

第三次

第四次

第五次

第六次

时间

公元前371年

公元前270年

公元前258年

公元前258年

公元前233年

公元前232年

结果

赵国胜利

赵国与秦国交战取胜情况

(公元前376年-公元前228年)

秦使王翦攻赵,赵使李牧、司马尚御之。李牧数破走秦军,杀秦将桓齮。王翦恶之,乃多与赵王宠臣郭开等金,使为反间,曰:“李牧、司马尚欲与秦反赵,以多取封于秦。”赵王疑之,使赵葱及颜最代将,斩李牧,废司马尚。后三月,王翦因急击,大破赵,杀赵军,虏赵王迁及其将颜最,遂灭赵。

——《战国策·赵策四》

不知出此,而乃贪疆埸尺寸之利,背盟败约,以自相屠灭。秦兵未出,而天下诸侯已自困矣。至于秦人得伺其隙,以取其国,可不悲哉!

——苏辙《六国论》

秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

——杜牧《阿房宫赋》

从秦到唐代之间的人

唐及以后的人

秦到唐代之间、

特别是唐时的人

从秦到唐代之间的人

“宝历大起宫室,广声色,故作《阿房宫赋》。”

——杜牧《上知己文章启》

写作特点:

借古讽今、以史为鉴

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])