九年级上册第一单元名著导读(一)《艾青诗选》课件(共74张PPT)

文档属性

| 名称 | 九年级上册第一单元名著导读(一)《艾青诗选》课件(共74张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-07-13 07:46:29 | ||

图片预览

文档简介

(共74张PPT)

简谈《艾青诗选》

人教版·九年级上册·名著导读

刘国强

2020年6月6日

内容提要

一、整体梳理

二、重点指导

三、方法推介

一、整体梳理

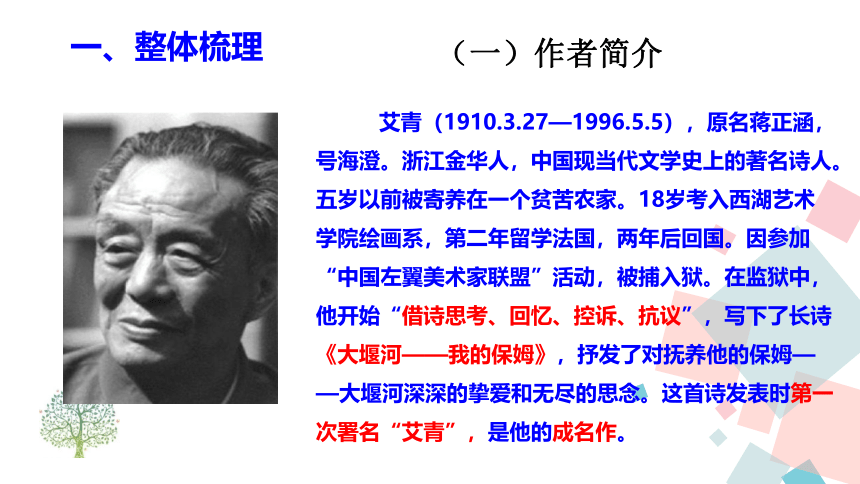

(一)作者简介

艾青(1910.3.27—1996.5.5),原名蒋正涵,号海澄。浙江金华人,中国现当代文学史上的著名诗人。五岁以前被寄养在一个贫苦农家。18岁考入西湖艺术学院绘画系,第二年留学法国,两年后回国。因参加“中国左翼美术家联盟”活动,被捕入狱。在监狱中,他开始“借诗思考、回忆、控诉、抗议”,写下了长诗《大堰河——我的保姆》,抒发了对抚养他的保姆——大堰河深深的挚爱和无尽的思念。这首诗发表时第一次署名“艾青”,是他的成名作。

一、整体梳理

(一)作者简介

1910年出生于浙江省金华市金东区畈田蒋村。

1928年中学毕业后考入国立杭州西湖艺术院。

1929年到巴黎勤工俭学,接触欧洲现代派诗歌。

1932年初回国,从事革命文艺活动,不久被捕。

1933年用艾青的笔名发表长诗《大堰河——我的保姆》。

1935年出狱,翌年出版了第一本诗集《大堰河》。

从1936年起,艾青出版诗集达20部以上,在中国新诗发展史上,艾青是继郭沫若、闻一多等人之后又一位推动一代诗风、并产生过重要影响的诗人,在世界上也享有声誉。

1941年赴延安,任《诗刊》主编。抗战胜利后任华北联合大学文艺学院副院长,负责行政工作。中华人民共和国成立后,艾青担任《人民文学》副主编、全国文联委员等职。

1957年被错划为右派。曾赴黑龙江、新疆生活和劳动,创作中断了二十余年。直到1976年重又执笔,出现了创作的另一个高潮。

1979年平反后,任中国作家协会副主席、国际笔会中心副会长等职,出访了欧、美和亚洲的不少国家。

1985年,获法国文学艺术最高勋章,这是中国诗人得到的第一个国外文学艺术的最高级大奖。

1996年5月5日凌晨4时15分艾青因病逝世,享年86岁。

1.笔名故事

1931年,“九一八”事变爆发时,艾青正在法国留学。他同许多中国青年一样,在巴黎遭到歧视和侮辱。一天,艾青到旅馆住宿登记时,旅馆人员问他的姓名,艾青说叫蒋海澄,对方误听为“蒋介石”,便马上嚷嚷开了。艾青一气之下,就在“蒋”的草字头下面打了一个“×”,又取“澄”的家乡口语谐音为“青”,在住宿登记时填上“艾青”。于是艾青就这样成了他的笔名。

2.人物评价

在中国新诗发展的历史当中,艾青是个大形象。——牛汉

艾青的诗,好在那雄浑的力量,直截了当的语言,强烈鲜明的意象。

——聂华苓

一、整体梳理

(二)艾青诗歌创作的两个高峰期

1、20世纪30年代,艾青的诗歌创作达到第一个高峰。

2、1978年以后,是艾青诗歌创作的另一个高峰。

一、整体梳理

20世纪30年代,艾青的诗歌创作达到第一个高峰。

写作背景

1937年至1940年,中华民族遭受苦难最深重,又是反抗战斗最激烈最悲壮,日本侵略军连续攻占了华北、华东、华南的广大地区,所到之处疯狂肆虐,妄图摧毁中国人民的抵抗意志。中国人民奋起抵抗,进行了不屈不挠的斗争。

这个时期的艾青几经辗转,“满怀热情从中国东部到中部,从中部到北部,从北部到南部,从南部到西北部——延安”,这一段流浪,使他接触到了社会底层人民苦难的现实,更使他深刻地体察到了中华民族所蕴涵着的伟大的精神和力量。诗人在国土沦丧、民族危亡的关头,满怀对祖国的挚爱和对侵略者的仇恨,写下了慷慨激昂的诗歌。

(二)艾青诗歌创作的两个高峰期

一、整体梳理

20世纪30年代,艾青的诗歌创作达到第一个高峰。

作品风格

他这一时期的诗歌总是充满“土地的忧郁”,艾青以深沉、激越、奔放的笔触诅咒黑暗,讴歌光明;多写国家民族的苦难、悲伤与反抗,具有非常凝重、深厚而又大气的风格,而且善于通过印象、感觉的捕捉来表达浓烈的情思,形式上倾向朴素、自然,不拘泥外形的束缚,把新诗推向一个新阶段。

这一时期,艾青的诗歌中主要意象是“土地”和“太阳”。

(二)艾青诗歌创作的两个高峰期

一、整体梳理

写作背景

??

1957?年艾青被错划为右派,1978年重返诗坛,经过了二十年的沉寂,诗人“归来”,久被压抑的情感澎湃高涨,开始了他诗歌创作的另一个高峰。

1978年以后,是艾青诗歌创作的另一个高峰。

(二)艾青诗歌创作的两个高峰期

一、整体梳理

作品风格

????这一时期的诗人,此时,他的诗风发生了很大的变化,内容更为广泛,诗情更为深沉、诗意更为警策。手法更为多样,诗句更为整齐、艺术更为圆熟。仍然继续着歌颂人民,礼赞光明,的主旋律。还有一些哲理小诗,通过意象来反映人生,充满哲理,饶有兴味。

1978年以后,是艾青诗歌创作的另一个高峰。

(二)艾青诗歌创作的两个高峰期

一、整体梳理

(三)艾青诗歌的艺术特色

?1.具有独特的意象和主题。

艾青诗歌的中心意象是土地和太阳,而主题则是爱国主义。土地的意象凝聚了艾青对祖国和人民的最深沉的爱。太阳的意象表现了诗人对于光明、理想、美好生活热烈的、不息的追求。爱国主义是艾青作品中永远唱不尽的主题,诗人通过意象表达了一种刻骨铭心、至死不渝的深沉的爱国主义感情。这种感情在近代中国人民中具有普遍性和典型性。

一、整体梳理

(三)艾青诗歌的艺术特色

?2.具有忧郁的诗绪。

????

“忧郁”渗透了诗人的灵魂,是构成艾青诗歌艺术特性的基本要素之一。我们可以把它叫做“艾青式的忧郁”。艾青的忧郁一方面来自个人的经历和性格,来自于留学法国时期的“漂泊的情愫”和西方象征派印象派文学思潮的影响;另一方面也来自于特殊的时代。在抗日战争的炮山中,艾青辗转于北方,亲眼见识了北方农民的现实苦难,与我国古老民族的感时愤世、忧国忧民的传统产生了心灵的契合。因此,这种忧郁里,浸透了诗人对祖国、人民的极其深沉的爱,更表现了诗人对生活的忠实和深刻的思索。但艾青的忧郁并不是消极的,其所给予读者的是一种“深沉”的力量,表现的是他对美好生活的执着追求和坚强的信念。

一、整体梳理

(三)艾青诗歌的艺术特色

?3.诗歌具有散文美。

????

艾青的诗感情真挚、语言朴素、不求外在形式的整齐,也不注重押韵,比以往某些自由体更自由。诗歌以散文美,创造了现代自由体诗的高峰。他善于准确地捕捉感觉提炼形神兼备的生动意象,具有多层次的联想意义和广阔的象征空间。他的多数诗不强行押韵,也不追求字、行、节的整齐划一、但也有少数诗外形无拘无束却注重营造内在的节奏与旋律。善用比喻象征,短句活泼多姿,长句气势浩荡,朴素而又隽永,纯净而又深刻。

二、重点指导

成书过程:

1976年“四人帮”粉碎后,艾青冤案平反,再次焕发创作青春,写作并发表了《鱼化石》等优秀作品。1979年诗人自己编定《艾青诗选》,交人民文学出版社出版。这部诗选收录了诗人自三十年代到七十年代末期的主要作品,基本反映了诗人的创作历程和风格特征。在这些诗歌中,诗人艾青以激越抒情的笔触,吟唱多灾多难的祖国大地和旷野农村,礼赞太阳、黎明、火把,抒发对普通大众和生命本源的深沉爱恋……

二、重点指导

《艾青诗选》在语文教材导读中提到的诗歌作品有10首:

前期作品6首:《雪落在中国的土地上》、《北方》、《黎明的通知》、《大堰河——我的保姆》、《向太阳》、《火把》、《刈草的孩子》。

后期作品4首:

《鱼化石》、《镜子》、《光的赞歌》。

还有教材课文:《我爱这土地》。

《我爱这土地》是一首广泛传诵的抒情名篇,诗中诗人化身为一只“鸟”,“用嘶哑的喉咙歌唱”,歌唱我们这个多灾多难的国度。接着进一步描述鸟儿歌唱的对象——土地、河流、风、黎明,它们都是长期遭受风雨打击、悲愤满怀、奋力抗争的形象。诗的第二节,诗人笔锋一转,对“我”进行了一个

“眼里常含泪水”的

近镜头的静态特写,表现了悲愤痛苦的情感恒久萦绕于“我”心。最后两句是全诗的精华,吐出了那个苦难年代里一切爱国志士对祖国最真挚的赤子之心。整首诗充满忧郁的情调,郁积深深的忧伤。

思考题:

1.为什么“我的眼里常含泪水”?

2.“土地”“河流”“风”“黎明”分别有

什么含义?

3.“——然后我死了,连羽毛也腐烂在土地

里面”表达了诗人怎样的思想感情?

《大堰河——我的保姆》写于1933年,作者通过对自己的乳母的回忆与追思,描写了她的悲惨命运,抒发了对贫苦农妇乳母大堰河的怀念之情、感激之情和赞美之情,激发人们对旧中国广大劳动妇女悲惨命运的同情,对这“不公道的世界”的强烈仇恨,表达了诗人的强烈爱憎。在诗里,诗人集中描述了大堰河一生的悲苦经历,成功地塑造了旧中国劳动妇女勤劳、健壮、宽厚、善良的崇高形象。诗人用清晰的笔触精微细腻地描写了她怎样在地狱般的环境里,无言地进行着繁重的劳动。大堰河在艰苦竭蹶中度过一生,但她总是含着笑不停地操劳着,这就是诗人为大堰河建造的永久的塑像,也是勤劳、忠厚的中国劳动妇女的塑像。一连串的排比句式,像一组特写镜头,逼真地描绘了她怎样“含着笑”不停歇地劳动着,不但生动地刻画了她勤劳善良的品格,也渗透着对她悲苦命运的深切同情。

思考题:

1.

这首诗中表现出来的情感是怎样的?

2.

体会诗歌,说一说大堰河的形象?

3.

怎样理解“紫色的灵魂”?

《雪落在中国的土地上》是诗人于1937年创作的一首现代诗。此诗通过描写大雪纷扬下的农夫、少妇、母亲的形象,表现中华民族的苦痛与灾难,展现了旧中国的图景,表达了诗人深厚的爱国热情,表现了诗人深沉的忧患意识与赤子之心。全诗皆以散文化的语言写就,无雕琢和虚饰的痕迹,其语言的强有力的弹性和张力,使诗的情境得以拓展,深邃广漠。

这首诗体现了艾青早期的感情基调,他把自己的满腔热情寄托在对中国农村和农民命运的关怀上,总是怀着十分忧郁的眼光来注视着广大农村和农民的命运,看到了农村的破产和农民命运的悲惨,把自己的命运同这一切联系在一起的。

思考题:

1.

这首诗的主旋律是那两句?

2.

诗人主要展现了哪几个苦难的生活场景?

目的是为了营造什么氛围?

3.

诗人当时是以怎样的情感写下这首诗的?

《北方》写于1938年2月。此诗描写了北方的自然景象,真实而生动。诗人既悲叹北方的贫瘠落后以及战争给北方民众带来的苦难,又讴歌北国民众自古具有的不屈的生存意志和保家卫国的决心,具有浓郁的爱国主义情怀。全诗多用意象抒情写意,勾勒出一幅幅富动感的北国乡土画面,形象生动,准确传神。此诗是典型的自由体诗,遵循语言和情感的自然节奏,不受外在格律限制,具有散文美,风格凝重深沉。

思考题:

1.

诗人写了北方的哪些自然景象?

2.

《北方》这首诗表达了诗人什么样的

情感?

3.

诗人为什么说“北方是悲哀的”?

《黎明的通知》这首诗写作于1942年初,诗人从重庆奔赴延安,他看到了即将到来的胜利的曙光,于是创造了“黎明”的意象,将黎明拟人化,借黎明的眼光和心绪来写,赋予它全新的意义,整首诗象征着革命的胜利,解放全中国。整首诗以“黎明”和诗人对话的口吻展开,诗中的“我”是“黎明”,“你”是诗人,“他们”则是渴求光明的人们。诗人讴歌黎明,表明了他对光明、理想和美好和平生活的热烈向往和不懈的追求。全诗大量运用排比,反复铺陈,洋溢着一种必胜的豪情

。

思考题:

1.

这首诗运用了什么写作手法?

2.

这首诗的写作特点是什么?

3.

诗人借这首诗想要表达什么情感?

《向太阳》全诗长四百余行,是30年代艾青最长的一首诗,由九个各自独立又前后呼应的章节组成,诗里有许多不同的场景和人物。全诗始终以第一人称“我”的情感作为全诗的主线和命脉。艾青从战火蔓延的北方回到武汉不久,立即全身心地投入了民族觉醒和战斗决心的现实世界,可见诗人当年创作这首长诗的崇高而激越的情感。

《向太阳》所以能强烈而持久地感动人,是由于一个多年为民族命运奔波受难的中国诗人为了崇高的理想,心神曾经受到了严重的摧残。为迎接日出,他终于从伤痛中站起来,他走向街头,他投入生活的行列,他放声歌唱。身上残存的创伤和精神上的忧郁,并没有使他灰心绝望,他忍着伤痛投入了战斗,他流着热泪赞美日出,期盼光明的到来,甘心献出自己的生命,是一个热忱的爱国主义者。

思考题:

1.

《向太阳》一共有几章?

2.

全诗表达了诗人自己怎样的情感变化?

3.

为什么称《向太阳》为抗日战争时期

重要的优秀诗篇?

《火把》写于1940年5月,是艾青的10多部叙事长诗中,最为优秀、最有影响的一首。

《火把》描写了唐尼和李茵两个女青年,在一次火炬游行中的不同的表现和心理状态以及唐尼最后的转变。李茵经历过实际斗争考验,她吃过苦。思想情绪坚定,是比较坚强的。唐尼是柔弱的,火炬游行对于她是一种太可怕的激动。李茵的话在这样的夜里对她会有帮助。她能稍稍坚强一些,“会好起来的”,

“会坚强起来的”。克明是一个正在变好的青年。

《火把》通篇采用口语与对话形式,诗的情调使读者感到十分的亲切。全诗场景和人物都是明朗的现实的,没有抽象的描写。写的是“火的世界,光的世界”,是“光明如何把黑暗驱赶到遥远的荒郊的故事”,显示光明与民主的火把的力量和精神。全诗表现出艾青对旧社会的黑暗和恐怖的痛恨以及对黎明、光明、希望的向往与追求。

思考题:

读了这首诗,你觉得唐尼是一个怎样的

女孩?

2.

全诗表达了诗人自己怎样的情感变化?

3.

为什么称《向太阳》为抗日战争时期

重要的优秀诗篇?

《鱼化石》是诗人艾青“归来”之后吟唱出的一曲独具特色的歌。作为咏物诗,它借助对一种生物被无故尘埋的血淋淋事实的描述,抒发了对于逝去生命的祭奠与悼惜之情,引导人们思考生命的意义与人生的真谛。

全诗诗句简短,分节匀齐,诗句和谐,语言质朴,抒情自然,语言有一种朴素美。

思考题:

这首诗告诉我们一个什么道理?

第一节写鱼儿生前自由、活泼、快乐的

生活,这对后文有什么作用?

3.

综观全诗,点名中心意思的是哪一节

?

本诗是一首咏物的哲理小诗,诗中的“镜子”是直言刚烈之士的典型,“平面”展现了镜子出身普通,“真实”“不隐瞒缺点”“谁都从中发现自己”表现了镜子的率直与忠诚。

全诗主要运用了拟人的手法,含蓄地刻画了人们对于直言之士的种种态度,鞭挞和嘲讽了生活中的种种丑恶现象,弘扬了正直无私的品格。

思考题:

这首诗主要采用了什么手法?有什么作用?

为什么说这首诗是一首咏物的哲理小诗?

3.

诗人借镜子想表达什么?

《光的赞歌》写于1978年8月,沉寂二十年后,诗人艾青高唱着《光的赞歌》重返诗坛,是二十年来诗人在“光”的指引下对历史、人生和社会思考的结晶,表达了作者在新时期重获生存、创作权力后倾力创作的心声,寄托了其对光明追求的思想情感。

这首诗,篇幅宏大,气势磅礴,情绪深沉而热烈。在读者面前展开了时间和空间的无比宽阔的领域,层出不穷的哲理性的诗句,在这宽阔的领域中熠熠闪光。

思考题:

这首诗写于1978年,作者为什么要在这个时候集中全力写这样一首诗呢?

这首诗在艺术表现上有什么特点?

3.

《光的赞歌》在思想上有什么深刻之处?

本诗明显的表现出“诗中有画”的特点,诗作具有鲜明的色调,清晰的线条,画面简练、凝重。全诗气氛阔大、凄美。诗人的意图是:小小的孩子,多么值得同情,他没能去上学,他没有在爹妈身边撒娇,从小就承担起劳动的重负。都夕阳西下了,他还没有回家,还在割草。他是多么辛苦!

诗人要告诉读者,在那样的时代,民不聊生,人们生活困苦,这困苦甚至也直接压在了孩子身上。这样的时代,这样的困苦生活,多么不公平,多么不人道!从孩子割草这件小事中,引起了诗人的联想和诗人内心的愤慨!

思考题:

诗句“含着微笑,看着海洋”有什么含义?

诗中的“礁石”象征什么?“浪”象征什么?

诗歌的最后两句揭示了礁石怎样的优秀品质?

礁

石

一个浪,一个浪

无休止地扑过来

每一个浪都在它脚下

被打成碎沫,散开……

它的脸上和身上

像刀砍过的一样

但它依然站在那里

含着微笑,看着海洋…

思考题:

海员们为什么“盼望出发”,又为什么“盼望到达”

?

全诗赞扬了海员什么样的品质?

诗歌带给我们什么样的深刻启示?

盼望

一个海员说,

他最喜欢的是起锚所激起的

那一片洁白的浪花……

一个海员说,

最使他高兴的是抛锚所发出的

那一阵铁链的喧哗……

一个盼望出发

一个盼望到达

1979年3月,上海

三、方法推介

如何阅读《艾青诗选》以及其他诗集呢?语文书上给出了明确的方法指导

。

(一)注意诗歌的表现形式

诗歌与散文不同,一般是分行书写的,有些押韵,有些自由。分行造成了诗句的独立和诗意的空白,强化了节奏,增强了表现力。押韵使诗歌具有音韵美,诗句在形式上和谐呼应,抑扬顿挫,便于诵读和记忆。

艾青的诗在形式上不拘泥于外形的束缚,很少注意诗句的韵脚和字数、行数的整齐划一,但又常常运用有规律的排比复沓、造成一种新的统一。

如在《大堰河——我的保姆》中:

大堰河,今天我看到雪使我想起了你:

你的被雪压着的草盖的坟墓,

你的关闭了的故居檐头的枯死的瓦菲,

你的被典押了的一丈平方的园地,

你的门前的长了青苔的石椅,

大堰河,今天我看到雪使我想起了你。

运用一连串的排比句,排列出一系列凄惨、荒凉的意象。大堰河贫苦悲惨的身世命运得以倒叙展开。

?她含着笑,洗着我们的衣服,

??她含着笑,提着菜篮到村边的结冰的池塘去,

??她含着笑,切着冰屑悉索的萝卜,

??她含着笑,用手掏着猪吃的麦糟,

??她含着笑,扇着炖肉的炉子的火,

??她含着笑,背了团箕到广场上去,

这一系列排比句体现出大堰河的坚强,没有了乳汁,就靠劳动生存,心酸中却“含着笑”,表现了劳苦大众顽强的生命力。

(二)品味诗歌的语言

诗歌的语言与日常语言相比,更为精练优美,更有利于情感的抒发。

艾青的诗歌常常表现出简洁明快的特点,呈现出散文化、口语化的风格,诗中含有大量的设问、呼告、对话、引语等,极大地增强了诗歌的真切感和表现力。

如《盼望》一诗:

一个海员说,

他最喜欢的是起锚所激起的

那一片洁白的浪花……

一个海员说,

最使他高兴的是抛锚所发出的

那一阵铁链的喧哗……

一个盼望出发

一个盼望到达

诗中写海员们的两种“盼望”,而这两种盼望又有所不同。盼望“出发”,是歌颂海员们在惊涛骇浪面前勇敢前进、乐观豪壮的气概和精神。这是海员们所“喜欢”的。然而海员更“高兴”的是“到达”,因为到达象征着胜利,这是诗人最“盼望”的结果,也是渴望光明的表达。所以“到达”才是诗的着眼点。

(三)把握诗歌的意象

意象是诗中包含诗人主观情感的事物。诗人总会创造出富有表现力的意象,传达出独特的情感。读诗,要透过诗歌中的意象,理解诗歌的深层内涵。

20世纪30年代,艾青的诗歌创作达到了一个高峰。这一时期,他诗歌中的主要意象是“土地”和“光明”,他的长诗《向太阳》《火把》借歌颂太阳、索求火把表达了驱逐黑暗,坚持斗争,争取胜利的美好愿望。诗人也因此被称为“太阳与火把”的歌手。

以《太阳》为例:

从远古的墓茔

从黑暗的年代

从人类死亡之流的那边

震惊沉睡的山脉

若火轮飞旋于沙丘之上

太阳向我滚来……

它以难掩的光芒

无疑,太阳在这首诗中是一种象征。这首诗的现实主义的主题是从象征对象——太阳中引起感觉、发挥想象、求得意象、再凝结成形象,然后暗示出来的。这种象征的写法有利于表现对生活不可思议的渴慕和憧憬。

使生命呼吸

使高树繁枝向它舞蹈

使河流带着狂歌奔向它去

当它来时,我听见

冬蛰的虫蛹转动于地下

群众在旷场上高声说话

城市从远方

用电力与钢铁召唤它

于是我的心胸

被火焰之手撕开

陈腐的灵魂

搁弃在河畔

我乃有对于人类再生之确信

同时,作为象征表现,诗人把以太阳为核心的一串意象全用拟人手法有机地组接起来,太阳活了,人化了,竟然向诗人以及我们所依存的世界滚辗而来。这世界包括高树繁枝、河流、虫蛹、城市等等,也都在诗人的笔下活了,动了,人化了,热烈地欢迎着太阳的到来;而诗人的心胸也竟然被太阳的“火焰之手”撕开,换了一副灵魂,以此象征出“应该是这样”的生活,寄托了诗人向往未来、追求光明的激情。

(四)体味诗歌的情感

“如果逐一去掉诗歌的要素,那么最后剩下的、不能再去掉的一定是情感。”如艾青的《大堰河——我的保姆》,更像是分行书写的散文。诗人的情感至真至醇,酣畅淋漓。可以说,抒发情感是诗歌与其他文学样式的主要区别。

如名篇《我爱这土地》:

假如我是一只鸟,

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:

这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着我们的悲愤的河流,

这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明……

——然后我死了,

连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉……

这首诗以“假如”领起,用“嘶哑”形容鸟儿的歌喉,接着续写出歌唱的内容,并由生前的歌唱,转写鸟儿死后魂归大地,最后转由鸟的形象代之以诗人的自身形象,托出了诗人那颗真挚、炽热的爱国之心。

“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”作者采用了直接抒情方式,来表达自己对土地的感情。它像“誓词”一样严肃,又像“血”一样庄严,十分强烈,震撼人心。

(五)体会诗歌的理性美

诗歌在情感美的背后,往往蕴藏着理性美。

艾青晚年,通过对坎坷的人生经历的沉淀,创作了许多富有哲理的诗歌:如《鱼化石》《盆景》《失去地岁月》《无题》等。

动作多么活泼,

精力多么旺盛,

在浪花里跳跃,

在大海里浮沉;

不幸遇到火山爆发

也可能是地震,

你失去了自由,

被理进了灰尘;

过了多少亿年,

地质勘探队员,

在岩层里发现你,

依然栩栩如生。

但你是沉默的,

连叹息也没有,

鳞和鳍都完整,

却不能动弹;

你绝对的静止,

对外界毫无反应,

看不见天和水,

听不见浪花的声音。

凝视着一片化石,

傻瓜也得到教训:

离开了运动,

就没有生命。

活着就要斗争,

在斗争中前进,

即使死亡,

能量也要发挥干净。

鱼化石

《鱼化石》是一首哲理诗。艾青从鱼化石中获得了从亲历的特殊体验中所总结的惨痛的人生感悟,具有很强的现实意义。

曾经,一场史无前例的政治浩劫,无缘无故地夺去了诗人十多年的光阴。因此我们可以看到,诗中鱼的遭遇正是诗人遭遇的某种象征。不仅如此,鱼的遭遇还象征了所有如艾青一样受到社会不公平待遇的知识分子共同的遭遇。诗评家谢冕说道:“这不是一个关于一条鱼死亡的故事,而是一个涉及不同的鱼而拥有一个共同的不幸和悲剧命运的故事……这是个人遭际与时代风云的叠合。”

最后两节则将鱼化石形象的写照延伸到对于生存规则和斗争哲学的阐发上来,告诉我们:生命来自运动,斗争显示生存,这是亘古不变的生命逻辑。

基于以上五个要求

我们在读诗歌的时候可以用上我们非常熟悉的读书方法——朗读法和批注法。

肖培东老师的“设问”十分巧妙,直接“名评”引路,以“牛汉先生认为,‘在中国新诗发展的历史当中,艾青是个大形象’,你怎么看待这个‘大形象’”和“聂华苓先生认为,‘艾青的诗,好在那雄浑的力量,直截了当的语言,强烈鲜明的意象’,你同意吗,有没有要补充的”贯穿课堂始终,提挈起课堂核心内容的教学。

《艾青诗选》阅读记录卡

诗

歌

篇

目

摘抄精彩语句说说初读感受

连接时代背景想象创作情景

品读诗歌意象想象诗歌画面

品析关键语句备注朗读要领

备注:可以选择感受最深的选项进行阅读记录。

《艾青诗选》阅读活动流程

时间

地点

课程阶段任务

课程执行者

课程形式

课型

1节课

教室

《艾青诗选》导读课

教师

教师授课

读前导

2周

家中

或朗读,或翻阅,读完整本《艾青诗选》

全体学生

自主阅读

⑴对感兴趣或难理解的诗歌进行细读,完成读诗卡片,也可制成精美的书签。

⑵每人一篇阅读心得。

1周

教室

⑴交流读诗感受,分享读诗卡片;确定研讨专题。课堂展示交流。

小组交流,教师调控

课堂中小组交流

读中导

家中、教室

查找资料,进一步细读以开展专题探究(如:探讨诗歌的意象;分析诗歌的艺术手法;举办诗歌朗诵会等。)

教师组织管理,小组合作完成

资料查找,师生交流,讨论

1周

教室

开展专题阅读报告会

以小组为单位,进行班级汇报

整理资料,小组讨论,形成研究报告并展示

读后导

成果展示

教室

开展艾青诗歌朗诵会

个人或小组为单位,进行展示

朗诵展示,交流评价

浙江高中班主任联谊会

427283114

简谈《艾青诗选》

人教版·九年级上册·名著导读

刘国强

2020年6月6日

内容提要

一、整体梳理

二、重点指导

三、方法推介

一、整体梳理

(一)作者简介

艾青(1910.3.27—1996.5.5),原名蒋正涵,号海澄。浙江金华人,中国现当代文学史上的著名诗人。五岁以前被寄养在一个贫苦农家。18岁考入西湖艺术学院绘画系,第二年留学法国,两年后回国。因参加“中国左翼美术家联盟”活动,被捕入狱。在监狱中,他开始“借诗思考、回忆、控诉、抗议”,写下了长诗《大堰河——我的保姆》,抒发了对抚养他的保姆——大堰河深深的挚爱和无尽的思念。这首诗发表时第一次署名“艾青”,是他的成名作。

一、整体梳理

(一)作者简介

1910年出生于浙江省金华市金东区畈田蒋村。

1928年中学毕业后考入国立杭州西湖艺术院。

1929年到巴黎勤工俭学,接触欧洲现代派诗歌。

1932年初回国,从事革命文艺活动,不久被捕。

1933年用艾青的笔名发表长诗《大堰河——我的保姆》。

1935年出狱,翌年出版了第一本诗集《大堰河》。

从1936年起,艾青出版诗集达20部以上,在中国新诗发展史上,艾青是继郭沫若、闻一多等人之后又一位推动一代诗风、并产生过重要影响的诗人,在世界上也享有声誉。

1941年赴延安,任《诗刊》主编。抗战胜利后任华北联合大学文艺学院副院长,负责行政工作。中华人民共和国成立后,艾青担任《人民文学》副主编、全国文联委员等职。

1957年被错划为右派。曾赴黑龙江、新疆生活和劳动,创作中断了二十余年。直到1976年重又执笔,出现了创作的另一个高潮。

1979年平反后,任中国作家协会副主席、国际笔会中心副会长等职,出访了欧、美和亚洲的不少国家。

1985年,获法国文学艺术最高勋章,这是中国诗人得到的第一个国外文学艺术的最高级大奖。

1996年5月5日凌晨4时15分艾青因病逝世,享年86岁。

1.笔名故事

1931年,“九一八”事变爆发时,艾青正在法国留学。他同许多中国青年一样,在巴黎遭到歧视和侮辱。一天,艾青到旅馆住宿登记时,旅馆人员问他的姓名,艾青说叫蒋海澄,对方误听为“蒋介石”,便马上嚷嚷开了。艾青一气之下,就在“蒋”的草字头下面打了一个“×”,又取“澄”的家乡口语谐音为“青”,在住宿登记时填上“艾青”。于是艾青就这样成了他的笔名。

2.人物评价

在中国新诗发展的历史当中,艾青是个大形象。——牛汉

艾青的诗,好在那雄浑的力量,直截了当的语言,强烈鲜明的意象。

——聂华苓

一、整体梳理

(二)艾青诗歌创作的两个高峰期

1、20世纪30年代,艾青的诗歌创作达到第一个高峰。

2、1978年以后,是艾青诗歌创作的另一个高峰。

一、整体梳理

20世纪30年代,艾青的诗歌创作达到第一个高峰。

写作背景

1937年至1940年,中华民族遭受苦难最深重,又是反抗战斗最激烈最悲壮,日本侵略军连续攻占了华北、华东、华南的广大地区,所到之处疯狂肆虐,妄图摧毁中国人民的抵抗意志。中国人民奋起抵抗,进行了不屈不挠的斗争。

这个时期的艾青几经辗转,“满怀热情从中国东部到中部,从中部到北部,从北部到南部,从南部到西北部——延安”,这一段流浪,使他接触到了社会底层人民苦难的现实,更使他深刻地体察到了中华民族所蕴涵着的伟大的精神和力量。诗人在国土沦丧、民族危亡的关头,满怀对祖国的挚爱和对侵略者的仇恨,写下了慷慨激昂的诗歌。

(二)艾青诗歌创作的两个高峰期

一、整体梳理

20世纪30年代,艾青的诗歌创作达到第一个高峰。

作品风格

他这一时期的诗歌总是充满“土地的忧郁”,艾青以深沉、激越、奔放的笔触诅咒黑暗,讴歌光明;多写国家民族的苦难、悲伤与反抗,具有非常凝重、深厚而又大气的风格,而且善于通过印象、感觉的捕捉来表达浓烈的情思,形式上倾向朴素、自然,不拘泥外形的束缚,把新诗推向一个新阶段。

这一时期,艾青的诗歌中主要意象是“土地”和“太阳”。

(二)艾青诗歌创作的两个高峰期

一、整体梳理

写作背景

??

1957?年艾青被错划为右派,1978年重返诗坛,经过了二十年的沉寂,诗人“归来”,久被压抑的情感澎湃高涨,开始了他诗歌创作的另一个高峰。

1978年以后,是艾青诗歌创作的另一个高峰。

(二)艾青诗歌创作的两个高峰期

一、整体梳理

作品风格

????这一时期的诗人,此时,他的诗风发生了很大的变化,内容更为广泛,诗情更为深沉、诗意更为警策。手法更为多样,诗句更为整齐、艺术更为圆熟。仍然继续着歌颂人民,礼赞光明,的主旋律。还有一些哲理小诗,通过意象来反映人生,充满哲理,饶有兴味。

1978年以后,是艾青诗歌创作的另一个高峰。

(二)艾青诗歌创作的两个高峰期

一、整体梳理

(三)艾青诗歌的艺术特色

?1.具有独特的意象和主题。

艾青诗歌的中心意象是土地和太阳,而主题则是爱国主义。土地的意象凝聚了艾青对祖国和人民的最深沉的爱。太阳的意象表现了诗人对于光明、理想、美好生活热烈的、不息的追求。爱国主义是艾青作品中永远唱不尽的主题,诗人通过意象表达了一种刻骨铭心、至死不渝的深沉的爱国主义感情。这种感情在近代中国人民中具有普遍性和典型性。

一、整体梳理

(三)艾青诗歌的艺术特色

?2.具有忧郁的诗绪。

????

“忧郁”渗透了诗人的灵魂,是构成艾青诗歌艺术特性的基本要素之一。我们可以把它叫做“艾青式的忧郁”。艾青的忧郁一方面来自个人的经历和性格,来自于留学法国时期的“漂泊的情愫”和西方象征派印象派文学思潮的影响;另一方面也来自于特殊的时代。在抗日战争的炮山中,艾青辗转于北方,亲眼见识了北方农民的现实苦难,与我国古老民族的感时愤世、忧国忧民的传统产生了心灵的契合。因此,这种忧郁里,浸透了诗人对祖国、人民的极其深沉的爱,更表现了诗人对生活的忠实和深刻的思索。但艾青的忧郁并不是消极的,其所给予读者的是一种“深沉”的力量,表现的是他对美好生活的执着追求和坚强的信念。

一、整体梳理

(三)艾青诗歌的艺术特色

?3.诗歌具有散文美。

????

艾青的诗感情真挚、语言朴素、不求外在形式的整齐,也不注重押韵,比以往某些自由体更自由。诗歌以散文美,创造了现代自由体诗的高峰。他善于准确地捕捉感觉提炼形神兼备的生动意象,具有多层次的联想意义和广阔的象征空间。他的多数诗不强行押韵,也不追求字、行、节的整齐划一、但也有少数诗外形无拘无束却注重营造内在的节奏与旋律。善用比喻象征,短句活泼多姿,长句气势浩荡,朴素而又隽永,纯净而又深刻。

二、重点指导

成书过程:

1976年“四人帮”粉碎后,艾青冤案平反,再次焕发创作青春,写作并发表了《鱼化石》等优秀作品。1979年诗人自己编定《艾青诗选》,交人民文学出版社出版。这部诗选收录了诗人自三十年代到七十年代末期的主要作品,基本反映了诗人的创作历程和风格特征。在这些诗歌中,诗人艾青以激越抒情的笔触,吟唱多灾多难的祖国大地和旷野农村,礼赞太阳、黎明、火把,抒发对普通大众和生命本源的深沉爱恋……

二、重点指导

《艾青诗选》在语文教材导读中提到的诗歌作品有10首:

前期作品6首:《雪落在中国的土地上》、《北方》、《黎明的通知》、《大堰河——我的保姆》、《向太阳》、《火把》、《刈草的孩子》。

后期作品4首:

《鱼化石》、《镜子》、《光的赞歌》。

还有教材课文:《我爱这土地》。

《我爱这土地》是一首广泛传诵的抒情名篇,诗中诗人化身为一只“鸟”,“用嘶哑的喉咙歌唱”,歌唱我们这个多灾多难的国度。接着进一步描述鸟儿歌唱的对象——土地、河流、风、黎明,它们都是长期遭受风雨打击、悲愤满怀、奋力抗争的形象。诗的第二节,诗人笔锋一转,对“我”进行了一个

“眼里常含泪水”的

近镜头的静态特写,表现了悲愤痛苦的情感恒久萦绕于“我”心。最后两句是全诗的精华,吐出了那个苦难年代里一切爱国志士对祖国最真挚的赤子之心。整首诗充满忧郁的情调,郁积深深的忧伤。

思考题:

1.为什么“我的眼里常含泪水”?

2.“土地”“河流”“风”“黎明”分别有

什么含义?

3.“——然后我死了,连羽毛也腐烂在土地

里面”表达了诗人怎样的思想感情?

《大堰河——我的保姆》写于1933年,作者通过对自己的乳母的回忆与追思,描写了她的悲惨命运,抒发了对贫苦农妇乳母大堰河的怀念之情、感激之情和赞美之情,激发人们对旧中国广大劳动妇女悲惨命运的同情,对这“不公道的世界”的强烈仇恨,表达了诗人的强烈爱憎。在诗里,诗人集中描述了大堰河一生的悲苦经历,成功地塑造了旧中国劳动妇女勤劳、健壮、宽厚、善良的崇高形象。诗人用清晰的笔触精微细腻地描写了她怎样在地狱般的环境里,无言地进行着繁重的劳动。大堰河在艰苦竭蹶中度过一生,但她总是含着笑不停地操劳着,这就是诗人为大堰河建造的永久的塑像,也是勤劳、忠厚的中国劳动妇女的塑像。一连串的排比句式,像一组特写镜头,逼真地描绘了她怎样“含着笑”不停歇地劳动着,不但生动地刻画了她勤劳善良的品格,也渗透着对她悲苦命运的深切同情。

思考题:

1.

这首诗中表现出来的情感是怎样的?

2.

体会诗歌,说一说大堰河的形象?

3.

怎样理解“紫色的灵魂”?

《雪落在中国的土地上》是诗人于1937年创作的一首现代诗。此诗通过描写大雪纷扬下的农夫、少妇、母亲的形象,表现中华民族的苦痛与灾难,展现了旧中国的图景,表达了诗人深厚的爱国热情,表现了诗人深沉的忧患意识与赤子之心。全诗皆以散文化的语言写就,无雕琢和虚饰的痕迹,其语言的强有力的弹性和张力,使诗的情境得以拓展,深邃广漠。

这首诗体现了艾青早期的感情基调,他把自己的满腔热情寄托在对中国农村和农民命运的关怀上,总是怀着十分忧郁的眼光来注视着广大农村和农民的命运,看到了农村的破产和农民命运的悲惨,把自己的命运同这一切联系在一起的。

思考题:

1.

这首诗的主旋律是那两句?

2.

诗人主要展现了哪几个苦难的生活场景?

目的是为了营造什么氛围?

3.

诗人当时是以怎样的情感写下这首诗的?

《北方》写于1938年2月。此诗描写了北方的自然景象,真实而生动。诗人既悲叹北方的贫瘠落后以及战争给北方民众带来的苦难,又讴歌北国民众自古具有的不屈的生存意志和保家卫国的决心,具有浓郁的爱国主义情怀。全诗多用意象抒情写意,勾勒出一幅幅富动感的北国乡土画面,形象生动,准确传神。此诗是典型的自由体诗,遵循语言和情感的自然节奏,不受外在格律限制,具有散文美,风格凝重深沉。

思考题:

1.

诗人写了北方的哪些自然景象?

2.

《北方》这首诗表达了诗人什么样的

情感?

3.

诗人为什么说“北方是悲哀的”?

《黎明的通知》这首诗写作于1942年初,诗人从重庆奔赴延安,他看到了即将到来的胜利的曙光,于是创造了“黎明”的意象,将黎明拟人化,借黎明的眼光和心绪来写,赋予它全新的意义,整首诗象征着革命的胜利,解放全中国。整首诗以“黎明”和诗人对话的口吻展开,诗中的“我”是“黎明”,“你”是诗人,“他们”则是渴求光明的人们。诗人讴歌黎明,表明了他对光明、理想和美好和平生活的热烈向往和不懈的追求。全诗大量运用排比,反复铺陈,洋溢着一种必胜的豪情

。

思考题:

1.

这首诗运用了什么写作手法?

2.

这首诗的写作特点是什么?

3.

诗人借这首诗想要表达什么情感?

《向太阳》全诗长四百余行,是30年代艾青最长的一首诗,由九个各自独立又前后呼应的章节组成,诗里有许多不同的场景和人物。全诗始终以第一人称“我”的情感作为全诗的主线和命脉。艾青从战火蔓延的北方回到武汉不久,立即全身心地投入了民族觉醒和战斗决心的现实世界,可见诗人当年创作这首长诗的崇高而激越的情感。

《向太阳》所以能强烈而持久地感动人,是由于一个多年为民族命运奔波受难的中国诗人为了崇高的理想,心神曾经受到了严重的摧残。为迎接日出,他终于从伤痛中站起来,他走向街头,他投入生活的行列,他放声歌唱。身上残存的创伤和精神上的忧郁,并没有使他灰心绝望,他忍着伤痛投入了战斗,他流着热泪赞美日出,期盼光明的到来,甘心献出自己的生命,是一个热忱的爱国主义者。

思考题:

1.

《向太阳》一共有几章?

2.

全诗表达了诗人自己怎样的情感变化?

3.

为什么称《向太阳》为抗日战争时期

重要的优秀诗篇?

《火把》写于1940年5月,是艾青的10多部叙事长诗中,最为优秀、最有影响的一首。

《火把》描写了唐尼和李茵两个女青年,在一次火炬游行中的不同的表现和心理状态以及唐尼最后的转变。李茵经历过实际斗争考验,她吃过苦。思想情绪坚定,是比较坚强的。唐尼是柔弱的,火炬游行对于她是一种太可怕的激动。李茵的话在这样的夜里对她会有帮助。她能稍稍坚强一些,“会好起来的”,

“会坚强起来的”。克明是一个正在变好的青年。

《火把》通篇采用口语与对话形式,诗的情调使读者感到十分的亲切。全诗场景和人物都是明朗的现实的,没有抽象的描写。写的是“火的世界,光的世界”,是“光明如何把黑暗驱赶到遥远的荒郊的故事”,显示光明与民主的火把的力量和精神。全诗表现出艾青对旧社会的黑暗和恐怖的痛恨以及对黎明、光明、希望的向往与追求。

思考题:

读了这首诗,你觉得唐尼是一个怎样的

女孩?

2.

全诗表达了诗人自己怎样的情感变化?

3.

为什么称《向太阳》为抗日战争时期

重要的优秀诗篇?

《鱼化石》是诗人艾青“归来”之后吟唱出的一曲独具特色的歌。作为咏物诗,它借助对一种生物被无故尘埋的血淋淋事实的描述,抒发了对于逝去生命的祭奠与悼惜之情,引导人们思考生命的意义与人生的真谛。

全诗诗句简短,分节匀齐,诗句和谐,语言质朴,抒情自然,语言有一种朴素美。

思考题:

这首诗告诉我们一个什么道理?

第一节写鱼儿生前自由、活泼、快乐的

生活,这对后文有什么作用?

3.

综观全诗,点名中心意思的是哪一节

?

本诗是一首咏物的哲理小诗,诗中的“镜子”是直言刚烈之士的典型,“平面”展现了镜子出身普通,“真实”“不隐瞒缺点”“谁都从中发现自己”表现了镜子的率直与忠诚。

全诗主要运用了拟人的手法,含蓄地刻画了人们对于直言之士的种种态度,鞭挞和嘲讽了生活中的种种丑恶现象,弘扬了正直无私的品格。

思考题:

这首诗主要采用了什么手法?有什么作用?

为什么说这首诗是一首咏物的哲理小诗?

3.

诗人借镜子想表达什么?

《光的赞歌》写于1978年8月,沉寂二十年后,诗人艾青高唱着《光的赞歌》重返诗坛,是二十年来诗人在“光”的指引下对历史、人生和社会思考的结晶,表达了作者在新时期重获生存、创作权力后倾力创作的心声,寄托了其对光明追求的思想情感。

这首诗,篇幅宏大,气势磅礴,情绪深沉而热烈。在读者面前展开了时间和空间的无比宽阔的领域,层出不穷的哲理性的诗句,在这宽阔的领域中熠熠闪光。

思考题:

这首诗写于1978年,作者为什么要在这个时候集中全力写这样一首诗呢?

这首诗在艺术表现上有什么特点?

3.

《光的赞歌》在思想上有什么深刻之处?

本诗明显的表现出“诗中有画”的特点,诗作具有鲜明的色调,清晰的线条,画面简练、凝重。全诗气氛阔大、凄美。诗人的意图是:小小的孩子,多么值得同情,他没能去上学,他没有在爹妈身边撒娇,从小就承担起劳动的重负。都夕阳西下了,他还没有回家,还在割草。他是多么辛苦!

诗人要告诉读者,在那样的时代,民不聊生,人们生活困苦,这困苦甚至也直接压在了孩子身上。这样的时代,这样的困苦生活,多么不公平,多么不人道!从孩子割草这件小事中,引起了诗人的联想和诗人内心的愤慨!

思考题:

诗句“含着微笑,看着海洋”有什么含义?

诗中的“礁石”象征什么?“浪”象征什么?

诗歌的最后两句揭示了礁石怎样的优秀品质?

礁

石

一个浪,一个浪

无休止地扑过来

每一个浪都在它脚下

被打成碎沫,散开……

它的脸上和身上

像刀砍过的一样

但它依然站在那里

含着微笑,看着海洋…

思考题:

海员们为什么“盼望出发”,又为什么“盼望到达”

?

全诗赞扬了海员什么样的品质?

诗歌带给我们什么样的深刻启示?

盼望

一个海员说,

他最喜欢的是起锚所激起的

那一片洁白的浪花……

一个海员说,

最使他高兴的是抛锚所发出的

那一阵铁链的喧哗……

一个盼望出发

一个盼望到达

1979年3月,上海

三、方法推介

如何阅读《艾青诗选》以及其他诗集呢?语文书上给出了明确的方法指导

。

(一)注意诗歌的表现形式

诗歌与散文不同,一般是分行书写的,有些押韵,有些自由。分行造成了诗句的独立和诗意的空白,强化了节奏,增强了表现力。押韵使诗歌具有音韵美,诗句在形式上和谐呼应,抑扬顿挫,便于诵读和记忆。

艾青的诗在形式上不拘泥于外形的束缚,很少注意诗句的韵脚和字数、行数的整齐划一,但又常常运用有规律的排比复沓、造成一种新的统一。

如在《大堰河——我的保姆》中:

大堰河,今天我看到雪使我想起了你:

你的被雪压着的草盖的坟墓,

你的关闭了的故居檐头的枯死的瓦菲,

你的被典押了的一丈平方的园地,

你的门前的长了青苔的石椅,

大堰河,今天我看到雪使我想起了你。

运用一连串的排比句,排列出一系列凄惨、荒凉的意象。大堰河贫苦悲惨的身世命运得以倒叙展开。

?她含着笑,洗着我们的衣服,

??她含着笑,提着菜篮到村边的结冰的池塘去,

??她含着笑,切着冰屑悉索的萝卜,

??她含着笑,用手掏着猪吃的麦糟,

??她含着笑,扇着炖肉的炉子的火,

??她含着笑,背了团箕到广场上去,

这一系列排比句体现出大堰河的坚强,没有了乳汁,就靠劳动生存,心酸中却“含着笑”,表现了劳苦大众顽强的生命力。

(二)品味诗歌的语言

诗歌的语言与日常语言相比,更为精练优美,更有利于情感的抒发。

艾青的诗歌常常表现出简洁明快的特点,呈现出散文化、口语化的风格,诗中含有大量的设问、呼告、对话、引语等,极大地增强了诗歌的真切感和表现力。

如《盼望》一诗:

一个海员说,

他最喜欢的是起锚所激起的

那一片洁白的浪花……

一个海员说,

最使他高兴的是抛锚所发出的

那一阵铁链的喧哗……

一个盼望出发

一个盼望到达

诗中写海员们的两种“盼望”,而这两种盼望又有所不同。盼望“出发”,是歌颂海员们在惊涛骇浪面前勇敢前进、乐观豪壮的气概和精神。这是海员们所“喜欢”的。然而海员更“高兴”的是“到达”,因为到达象征着胜利,这是诗人最“盼望”的结果,也是渴望光明的表达。所以“到达”才是诗的着眼点。

(三)把握诗歌的意象

意象是诗中包含诗人主观情感的事物。诗人总会创造出富有表现力的意象,传达出独特的情感。读诗,要透过诗歌中的意象,理解诗歌的深层内涵。

20世纪30年代,艾青的诗歌创作达到了一个高峰。这一时期,他诗歌中的主要意象是“土地”和“光明”,他的长诗《向太阳》《火把》借歌颂太阳、索求火把表达了驱逐黑暗,坚持斗争,争取胜利的美好愿望。诗人也因此被称为“太阳与火把”的歌手。

以《太阳》为例:

从远古的墓茔

从黑暗的年代

从人类死亡之流的那边

震惊沉睡的山脉

若火轮飞旋于沙丘之上

太阳向我滚来……

它以难掩的光芒

无疑,太阳在这首诗中是一种象征。这首诗的现实主义的主题是从象征对象——太阳中引起感觉、发挥想象、求得意象、再凝结成形象,然后暗示出来的。这种象征的写法有利于表现对生活不可思议的渴慕和憧憬。

使生命呼吸

使高树繁枝向它舞蹈

使河流带着狂歌奔向它去

当它来时,我听见

冬蛰的虫蛹转动于地下

群众在旷场上高声说话

城市从远方

用电力与钢铁召唤它

于是我的心胸

被火焰之手撕开

陈腐的灵魂

搁弃在河畔

我乃有对于人类再生之确信

同时,作为象征表现,诗人把以太阳为核心的一串意象全用拟人手法有机地组接起来,太阳活了,人化了,竟然向诗人以及我们所依存的世界滚辗而来。这世界包括高树繁枝、河流、虫蛹、城市等等,也都在诗人的笔下活了,动了,人化了,热烈地欢迎着太阳的到来;而诗人的心胸也竟然被太阳的“火焰之手”撕开,换了一副灵魂,以此象征出“应该是这样”的生活,寄托了诗人向往未来、追求光明的激情。

(四)体味诗歌的情感

“如果逐一去掉诗歌的要素,那么最后剩下的、不能再去掉的一定是情感。”如艾青的《大堰河——我的保姆》,更像是分行书写的散文。诗人的情感至真至醇,酣畅淋漓。可以说,抒发情感是诗歌与其他文学样式的主要区别。

如名篇《我爱这土地》:

假如我是一只鸟,

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:

这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着我们的悲愤的河流,

这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明……

——然后我死了,

连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉……

这首诗以“假如”领起,用“嘶哑”形容鸟儿的歌喉,接着续写出歌唱的内容,并由生前的歌唱,转写鸟儿死后魂归大地,最后转由鸟的形象代之以诗人的自身形象,托出了诗人那颗真挚、炽热的爱国之心。

“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”作者采用了直接抒情方式,来表达自己对土地的感情。它像“誓词”一样严肃,又像“血”一样庄严,十分强烈,震撼人心。

(五)体会诗歌的理性美

诗歌在情感美的背后,往往蕴藏着理性美。

艾青晚年,通过对坎坷的人生经历的沉淀,创作了许多富有哲理的诗歌:如《鱼化石》《盆景》《失去地岁月》《无题》等。

动作多么活泼,

精力多么旺盛,

在浪花里跳跃,

在大海里浮沉;

不幸遇到火山爆发

也可能是地震,

你失去了自由,

被理进了灰尘;

过了多少亿年,

地质勘探队员,

在岩层里发现你,

依然栩栩如生。

但你是沉默的,

连叹息也没有,

鳞和鳍都完整,

却不能动弹;

你绝对的静止,

对外界毫无反应,

看不见天和水,

听不见浪花的声音。

凝视着一片化石,

傻瓜也得到教训:

离开了运动,

就没有生命。

活着就要斗争,

在斗争中前进,

即使死亡,

能量也要发挥干净。

鱼化石

《鱼化石》是一首哲理诗。艾青从鱼化石中获得了从亲历的特殊体验中所总结的惨痛的人生感悟,具有很强的现实意义。

曾经,一场史无前例的政治浩劫,无缘无故地夺去了诗人十多年的光阴。因此我们可以看到,诗中鱼的遭遇正是诗人遭遇的某种象征。不仅如此,鱼的遭遇还象征了所有如艾青一样受到社会不公平待遇的知识分子共同的遭遇。诗评家谢冕说道:“这不是一个关于一条鱼死亡的故事,而是一个涉及不同的鱼而拥有一个共同的不幸和悲剧命运的故事……这是个人遭际与时代风云的叠合。”

最后两节则将鱼化石形象的写照延伸到对于生存规则和斗争哲学的阐发上来,告诉我们:生命来自运动,斗争显示生存,这是亘古不变的生命逻辑。

基于以上五个要求

我们在读诗歌的时候可以用上我们非常熟悉的读书方法——朗读法和批注法。

肖培东老师的“设问”十分巧妙,直接“名评”引路,以“牛汉先生认为,‘在中国新诗发展的历史当中,艾青是个大形象’,你怎么看待这个‘大形象’”和“聂华苓先生认为,‘艾青的诗,好在那雄浑的力量,直截了当的语言,强烈鲜明的意象’,你同意吗,有没有要补充的”贯穿课堂始终,提挈起课堂核心内容的教学。

《艾青诗选》阅读记录卡

诗

歌

篇

目

摘抄精彩语句说说初读感受

连接时代背景想象创作情景

品读诗歌意象想象诗歌画面

品析关键语句备注朗读要领

备注:可以选择感受最深的选项进行阅读记录。

《艾青诗选》阅读活动流程

时间

地点

课程阶段任务

课程执行者

课程形式

课型

1节课

教室

《艾青诗选》导读课

教师

教师授课

读前导

2周

家中

或朗读,或翻阅,读完整本《艾青诗选》

全体学生

自主阅读

⑴对感兴趣或难理解的诗歌进行细读,完成读诗卡片,也可制成精美的书签。

⑵每人一篇阅读心得。

1周

教室

⑴交流读诗感受,分享读诗卡片;确定研讨专题。课堂展示交流。

小组交流,教师调控

课堂中小组交流

读中导

家中、教室

查找资料,进一步细读以开展专题探究(如:探讨诗歌的意象;分析诗歌的艺术手法;举办诗歌朗诵会等。)

教师组织管理,小组合作完成

资料查找,师生交流,讨论

1周

教室

开展专题阅读报告会

以小组为单位,进行班级汇报

整理资料,小组讨论,形成研究报告并展示

读后导

成果展示

教室

开展艾青诗歌朗诵会

个人或小组为单位,进行展示

朗诵展示,交流评价

浙江高中班主任联谊会

427283114

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)