人教版高中历史必修一 第23课 新中国初期的外交 课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修一 第23课 新中国初期的外交 课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-06-15 19:18:33 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

新中国初期的外交

一、独立自主和平外交方针

1、背景

两大阵营的对立和激烈斗争

2、提出

独立自主的和平外交方针

3、内容

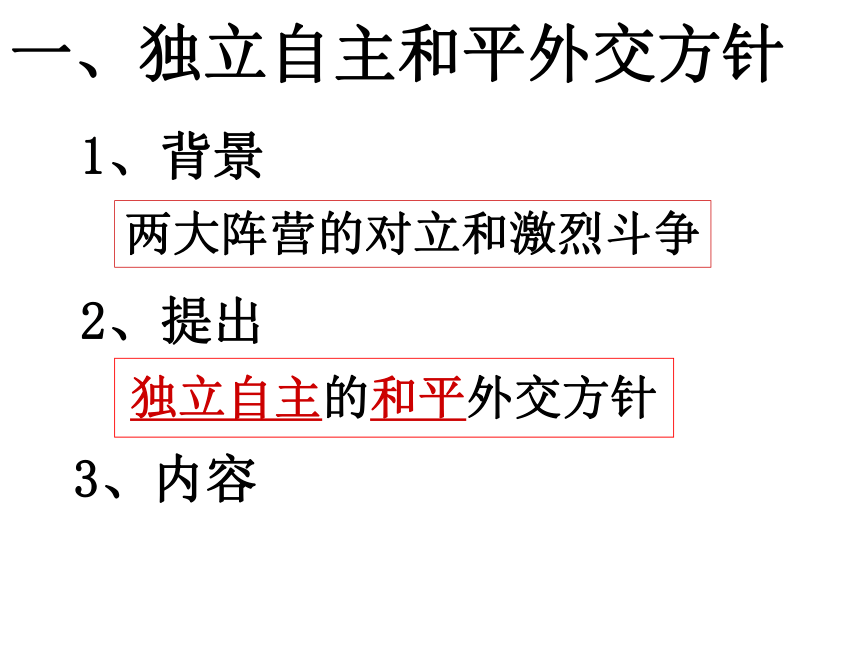

新中国独立自主的和平外交方针

“另起

炉灶”

“打扫干净屋子再请客”

“一边倒”

不承认国民政府建立的一切旧的屈辱的外交关系,另建新的平等外交关系

改变了半殖民地的地位,在国际交往中独立自主

先消除帝国主义在华残余势力和取缔一切特权,再考虑建交

巩固新中国的独立与主权,奠定平等互利的外交关系基础

坚定地站在社会主义阵营一边

在国际交往中不致处于孤立地位

内容

含义

意义

假如你是新中国的一名外交官,现在有一个记者招待会,有记者提出问题:新中国为什么必须“一边倒”,而不能采取中立态度,针对这个问题说说你的看法?既要“独立自主”又“一边倒”岂不矛盾?

提示:国际环境、中国社会性质

“一边倒”是历史的必然选择,因为当时两大阵营对峙,美国企图把新中国扼杀在摇篮中,而苏联则对中国给予了大力支持和援助;实行“一边倒”可以壮大社会主义阵营,打破帝国主义国家对中国的孤立、封锁,维护国家的独立和主权。

“一边倒”以“独立自主”为前提,绝不是盲目地顺从苏联,二者并不矛盾。

1、背景

两大阵营的对立和激烈斗争

2、提出

独立自主的和平外交方针

3、内容

另起炉灶、打扫干净屋子再请客、一边倒

一、独立自主和平外交方针

一、独立自主和平外交方针

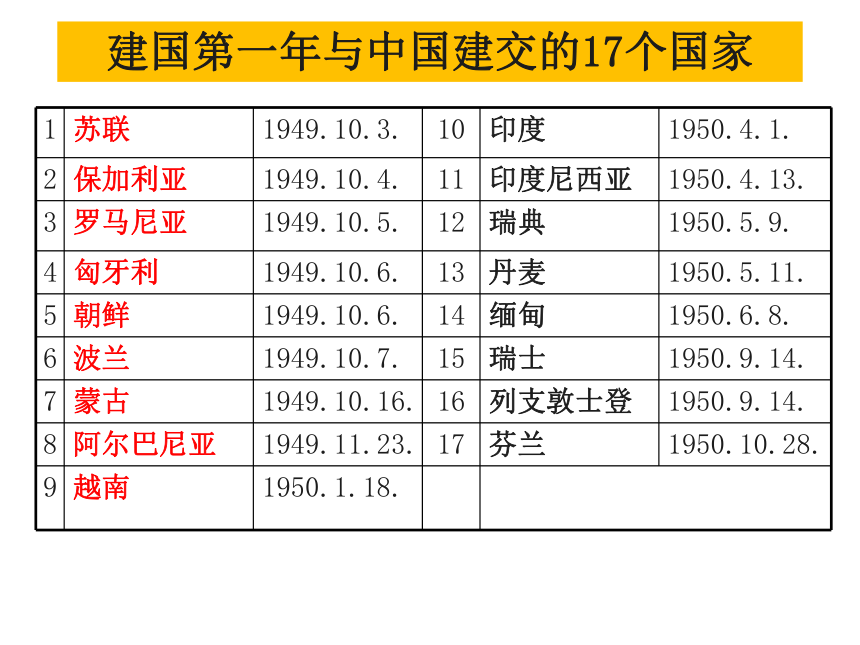

二、同苏联等17国正式建交

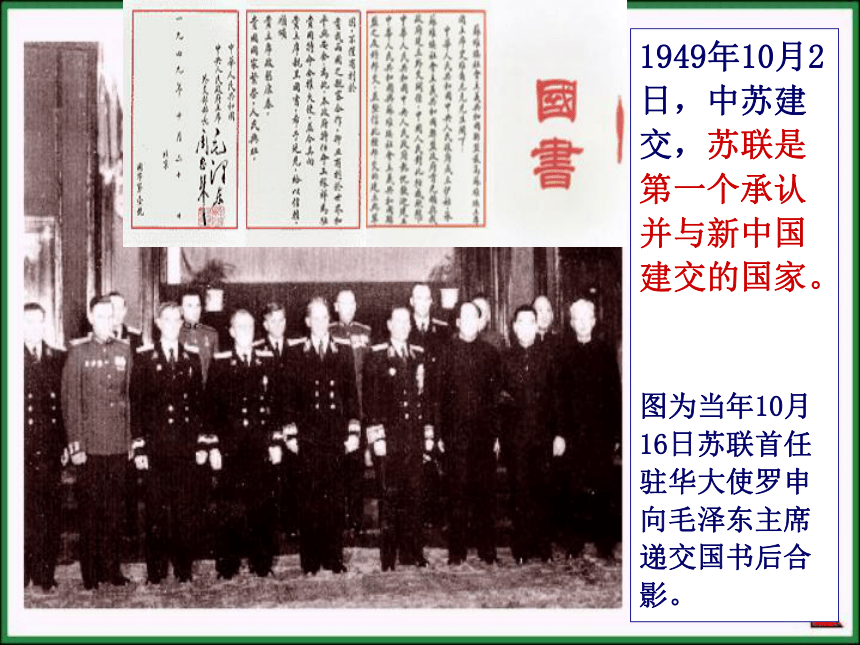

建国第一年与中国建交的17个国家

1

苏联

1949.10.3.

10

印度

1950.4.1.

2

保加利亚

1949.10.4.

11

印度尼西亚

1950.4.13.

3

罗马尼亚

1949.10.5.

12

瑞典

1950.5.9.

4

匈牙利

1949.10.6.

13

丹麦

1950.5.11.

5

朝鲜

1949.10.6.

14

缅甸

1950.6.8.

6

波兰

1949.10.7.

15

瑞士

1950.9.14.

7

蒙古

1949.10.16.

16

列支敦士登

1950.9.14.

8

阿尔巴尼亚

1949.11.23.

17

芬兰

1950.10.28.

9

越南

1950.1.18.

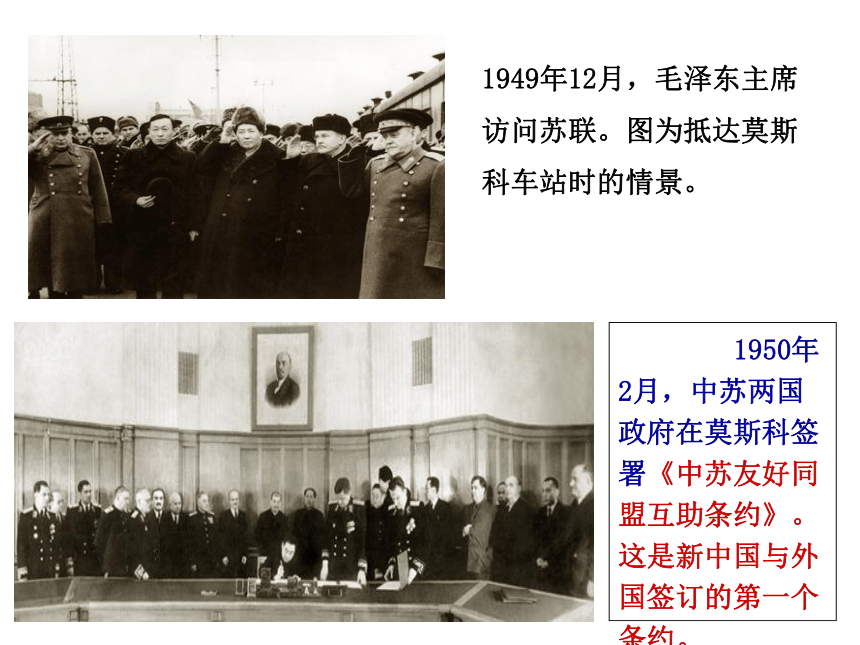

1949年12月,毛泽东主席

访问苏联。图为抵达莫斯

科车站时的情景。

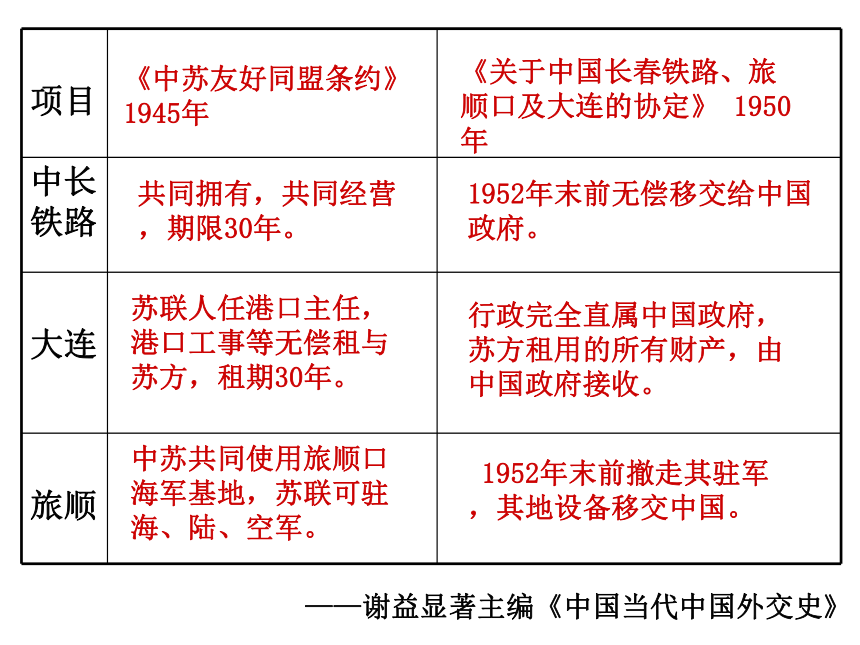

《中苏友好同盟条约》

1945年

共同拥有,共同经营,期限30年。

苏联人任港口主任,港口工事等无偿租与苏方,租期30年。

中苏共同使用旅顺口海军基地,苏联可驻海、陆、空军。

《关于中国长春铁路、旅顺口及大连的协定》

1950年

1952年末前无偿移交给中国政府。

行政完全直属中国政府,苏方租用的所有财产,由中国政府接收。

1952年末前撤走其驻军,其地设备移交中国。

——谢益显著主编《中国当代中国外交史》

项目

中长铁路

大连

旅顺

一、独立自主和平外交方针

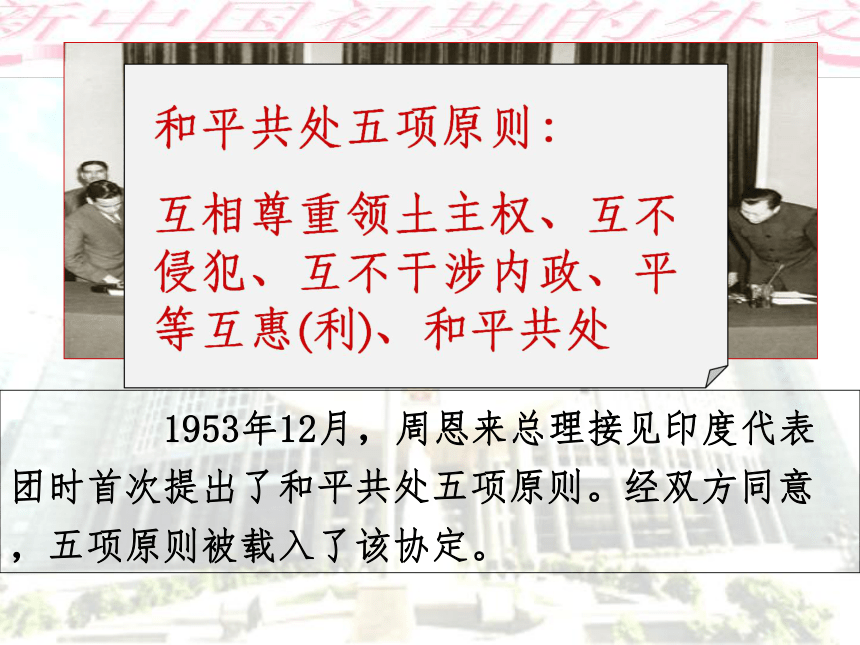

三、和平共处五项原则提出

二、同苏联等17国正式建交

1953年12月,周恩来总理接见印度代表团时首次提出了和平共处五项原则。经双方同意,五项原则被载入了该协定。

1954年6月,周恩来出访印度、缅甸,倡导和平共处五项原则。

1954年,周恩来总理访问印度、缅甸两国,在中印、中缅联合声明中,一致同意和平共处五项原则作为指导两国关系的基本原则

一、独立自主和平外交方针

二、同苏联等17国正式建交

首

次

提

出:1953年周恩来会见印度代表团

进一步阐释:1954年周恩来访问印度、缅甸

三、和平共处五项原则提出

和平共处五项原则,成为解决国与国之间问题的基本准则。

如果这些原则能为一切国家所遵守,则社会制度不同的国家的和平共处就有了保证,而侵略干涉内政的威胁和对于侵略干涉内政的恐惧就将为安全感和互信所代替。

——《中华人民共和国对外关系文件集》第3集

(1)超越了社会制度的差异

(2)突破了“一边倒”的外交政策

(3)标志着新中国外交政策走向成熟

和平共处五项原则与“一边倒”相比有怎样的变化?

一、独立自主和平外交方针

三、和平共处五项原则提出

二、同苏联等17国正式建交

四、步入世界外交舞台

1、参加日内瓦国际会议(54年)

1954年4月,经苏联政府倡议,中苏美英法等国在瑞士日内瓦举行会议,讨论和平解决朝鲜问题和印度支那问题。

朝鲜战争

法国侵越

美国第七舰队

巴黎

广西柳州

会晤法国新总理弗朗斯

与苏联领导人会谈

与胡志明主席交换意见

莫斯科

美国企图把中国“无限期排斥在世界外交舞台之外”的幻想已被日内瓦会议所粉碎。已有不少人将周恩来喻为印度支那会议的挽救者,他已赢得了外交舞台第一流人物的地位。

——美国《商业周刊》评论

新中国第一次以世界五大国之一的地位亮相国际舞台,带来的绝对是超乎想象的精彩

。

一、独立自主和平外交方针

三、和平共处五项原则提出

二、同苏联等17国正式建交

四、步入世界外交舞台

1、参加日内瓦国际会议(54年)

2、参加亚非万隆会议(55年)

1955年,亚非29个独立国家在印度尼西亚万隆举行会议

讨论争取民族独立、发展民族经济等共同关心的问题。

万隆会议是由广大亚非国家

组织的,第一次没有殖民主义国

家参加的国际会议。

1955年4月11日,台湾国民党特务制造的“克什米尔公主号”飞机爆炸事件。

“中国代表团是来求团结而不是来吵架的。我们共产党人从不讳言我们相信共产主义和认为社会主义制度是好的。但是,在这个会议上用不着来宣传个人的思想意识和各国的政治制度,虽然这种不同在我们中间显然是存在的。”

中国代表团是来求同而不是来立异的。在我们中间有无求同的基础呢?有的。那就是亚非绝大多数国家和人民自近代以来都曾经受过、并且现在仍在受着殖民主义所造成的灾难和痛苦。这是我们大家都承认的。

──《周恩来总理在亚非会议全体会议上的补充发言》

周恩来总理发言的核心精神是什么?

这个演说是“对攻击中国的人一个很好的答复。”

——缅甸总理吴努

“这个演说是出色的,和解的,表现了民主精神。”

——菲律宾代表罗慕洛

为什么菲律宾代表的态度发生了转变?

为什么引起代表们广泛的认同与赞赏?

求同:

共同的遭遇:都遭受过殖民主义的侵略

共同的任务:维护民族独立,发展民族经济,争取世界和平

存异:

政治体制不同,意识形态不同

思考:求同存异的方针中,“求同”指的什么?“存异”指的什么?

万隆会议一致通过了包括经济合作、文化合作等内容的《亚非会议最后公报》,其中《关于促进世界和平与合作的宣言》提出了处理国际关系的十项原则。

会议之前,仅有6个国家与中国建交,会议后,第三世界国家纷纷伸出友谊之手。多年后,这些兄弟国把我们抬进了联合国……。

——

周恩来总理卫士长成元功

独立自主和平外交

赢得支持

维护独立

睦邻友好

初显成效

新中国初期的外交

一、独立自主和平外交方针

1、背景

两大阵营的对立和激烈斗争

2、提出

独立自主的和平外交方针

3、内容

新中国独立自主的和平外交方针

“另起

炉灶”

“打扫干净屋子再请客”

“一边倒”

不承认国民政府建立的一切旧的屈辱的外交关系,另建新的平等外交关系

改变了半殖民地的地位,在国际交往中独立自主

先消除帝国主义在华残余势力和取缔一切特权,再考虑建交

巩固新中国的独立与主权,奠定平等互利的外交关系基础

坚定地站在社会主义阵营一边

在国际交往中不致处于孤立地位

内容

含义

意义

假如你是新中国的一名外交官,现在有一个记者招待会,有记者提出问题:新中国为什么必须“一边倒”,而不能采取中立态度,针对这个问题说说你的看法?既要“独立自主”又“一边倒”岂不矛盾?

提示:国际环境、中国社会性质

“一边倒”是历史的必然选择,因为当时两大阵营对峙,美国企图把新中国扼杀在摇篮中,而苏联则对中国给予了大力支持和援助;实行“一边倒”可以壮大社会主义阵营,打破帝国主义国家对中国的孤立、封锁,维护国家的独立和主权。

“一边倒”以“独立自主”为前提,绝不是盲目地顺从苏联,二者并不矛盾。

1、背景

两大阵营的对立和激烈斗争

2、提出

独立自主的和平外交方针

3、内容

另起炉灶、打扫干净屋子再请客、一边倒

一、独立自主和平外交方针

一、独立自主和平外交方针

二、同苏联等17国正式建交

建国第一年与中国建交的17个国家

1

苏联

1949.10.3.

10

印度

1950.4.1.

2

保加利亚

1949.10.4.

11

印度尼西亚

1950.4.13.

3

罗马尼亚

1949.10.5.

12

瑞典

1950.5.9.

4

匈牙利

1949.10.6.

13

丹麦

1950.5.11.

5

朝鲜

1949.10.6.

14

缅甸

1950.6.8.

6

波兰

1949.10.7.

15

瑞士

1950.9.14.

7

蒙古

1949.10.16.

16

列支敦士登

1950.9.14.

8

阿尔巴尼亚

1949.11.23.

17

芬兰

1950.10.28.

9

越南

1950.1.18.

1949年12月,毛泽东主席

访问苏联。图为抵达莫斯

科车站时的情景。

《中苏友好同盟条约》

1945年

共同拥有,共同经营,期限30年。

苏联人任港口主任,港口工事等无偿租与苏方,租期30年。

中苏共同使用旅顺口海军基地,苏联可驻海、陆、空军。

《关于中国长春铁路、旅顺口及大连的协定》

1950年

1952年末前无偿移交给中国政府。

行政完全直属中国政府,苏方租用的所有财产,由中国政府接收。

1952年末前撤走其驻军,其地设备移交中国。

——谢益显著主编《中国当代中国外交史》

项目

中长铁路

大连

旅顺

一、独立自主和平外交方针

三、和平共处五项原则提出

二、同苏联等17国正式建交

1953年12月,周恩来总理接见印度代表团时首次提出了和平共处五项原则。经双方同意,五项原则被载入了该协定。

1954年6月,周恩来出访印度、缅甸,倡导和平共处五项原则。

1954年,周恩来总理访问印度、缅甸两国,在中印、中缅联合声明中,一致同意和平共处五项原则作为指导两国关系的基本原则

一、独立自主和平外交方针

二、同苏联等17国正式建交

首

次

提

出:1953年周恩来会见印度代表团

进一步阐释:1954年周恩来访问印度、缅甸

三、和平共处五项原则提出

和平共处五项原则,成为解决国与国之间问题的基本准则。

如果这些原则能为一切国家所遵守,则社会制度不同的国家的和平共处就有了保证,而侵略干涉内政的威胁和对于侵略干涉内政的恐惧就将为安全感和互信所代替。

——《中华人民共和国对外关系文件集》第3集

(1)超越了社会制度的差异

(2)突破了“一边倒”的外交政策

(3)标志着新中国外交政策走向成熟

和平共处五项原则与“一边倒”相比有怎样的变化?

一、独立自主和平外交方针

三、和平共处五项原则提出

二、同苏联等17国正式建交

四、步入世界外交舞台

1、参加日内瓦国际会议(54年)

1954年4月,经苏联政府倡议,中苏美英法等国在瑞士日内瓦举行会议,讨论和平解决朝鲜问题和印度支那问题。

朝鲜战争

法国侵越

美国第七舰队

巴黎

广西柳州

会晤法国新总理弗朗斯

与苏联领导人会谈

与胡志明主席交换意见

莫斯科

美国企图把中国“无限期排斥在世界外交舞台之外”的幻想已被日内瓦会议所粉碎。已有不少人将周恩来喻为印度支那会议的挽救者,他已赢得了外交舞台第一流人物的地位。

——美国《商业周刊》评论

新中国第一次以世界五大国之一的地位亮相国际舞台,带来的绝对是超乎想象的精彩

。

一、独立自主和平外交方针

三、和平共处五项原则提出

二、同苏联等17国正式建交

四、步入世界外交舞台

1、参加日内瓦国际会议(54年)

2、参加亚非万隆会议(55年)

1955年,亚非29个独立国家在印度尼西亚万隆举行会议

讨论争取民族独立、发展民族经济等共同关心的问题。

万隆会议是由广大亚非国家

组织的,第一次没有殖民主义国

家参加的国际会议。

1955年4月11日,台湾国民党特务制造的“克什米尔公主号”飞机爆炸事件。

“中国代表团是来求团结而不是来吵架的。我们共产党人从不讳言我们相信共产主义和认为社会主义制度是好的。但是,在这个会议上用不着来宣传个人的思想意识和各国的政治制度,虽然这种不同在我们中间显然是存在的。”

中国代表团是来求同而不是来立异的。在我们中间有无求同的基础呢?有的。那就是亚非绝大多数国家和人民自近代以来都曾经受过、并且现在仍在受着殖民主义所造成的灾难和痛苦。这是我们大家都承认的。

──《周恩来总理在亚非会议全体会议上的补充发言》

周恩来总理发言的核心精神是什么?

这个演说是“对攻击中国的人一个很好的答复。”

——缅甸总理吴努

“这个演说是出色的,和解的,表现了民主精神。”

——菲律宾代表罗慕洛

为什么菲律宾代表的态度发生了转变?

为什么引起代表们广泛的认同与赞赏?

求同:

共同的遭遇:都遭受过殖民主义的侵略

共同的任务:维护民族独立,发展民族经济,争取世界和平

存异:

政治体制不同,意识形态不同

思考:求同存异的方针中,“求同”指的什么?“存异”指的什么?

万隆会议一致通过了包括经济合作、文化合作等内容的《亚非会议最后公报》,其中《关于促进世界和平与合作的宣言》提出了处理国际关系的十项原则。

会议之前,仅有6个国家与中国建交,会议后,第三世界国家纷纷伸出友谊之手。多年后,这些兄弟国把我们抬进了联合国……。

——

周恩来总理卫士长成元功

独立自主和平外交

赢得支持

维护独立

睦邻友好

初显成效

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局