高中语文人教版选修中国古代诗歌散文欣赏:以意逆志 知人论世 课件(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文人教版选修中国古代诗歌散文欣赏:以意逆志 知人论世 课件(共40张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-06-16 15:57:21 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

诗歌之部

第一单元

我国是诗歌的国度,诗歌历史悠久。如果从《诗经》算起,已经有三千多年的历史了。古人把自己的所见所闻、所思所感写成诗歌。这些诗歌已经流传了千百年。那么,我们如何穿越时空去理解那些诗歌的内容和主旨呢?其实古人已经摸索和总结了很多的诗歌鉴赏理论。今天,我们就一起来了解两千多年前的孟子所提出的重要的诗歌鉴赏理论——以意逆志、知人论世。下面就让我们试着用自己的心灵来感受中国古诗独特的艺术魅力。

以意逆志

知人论世

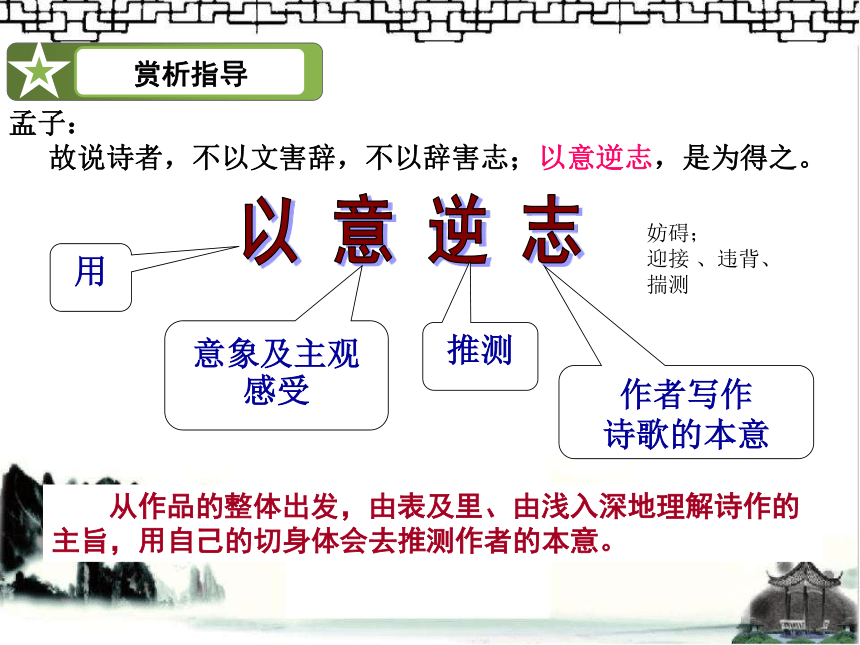

孟子:

故说诗者,不以文害辞,不以辞害志;以意逆志,是为得之。

用

意象及主观感受

推测

作者写作

诗歌的本意

从作品的整体出发,由表及里、由浅入深地理解诗作的主旨,用自己的切身体会去推测作者的本意。

妨碍;

迎接

、违背、揣测

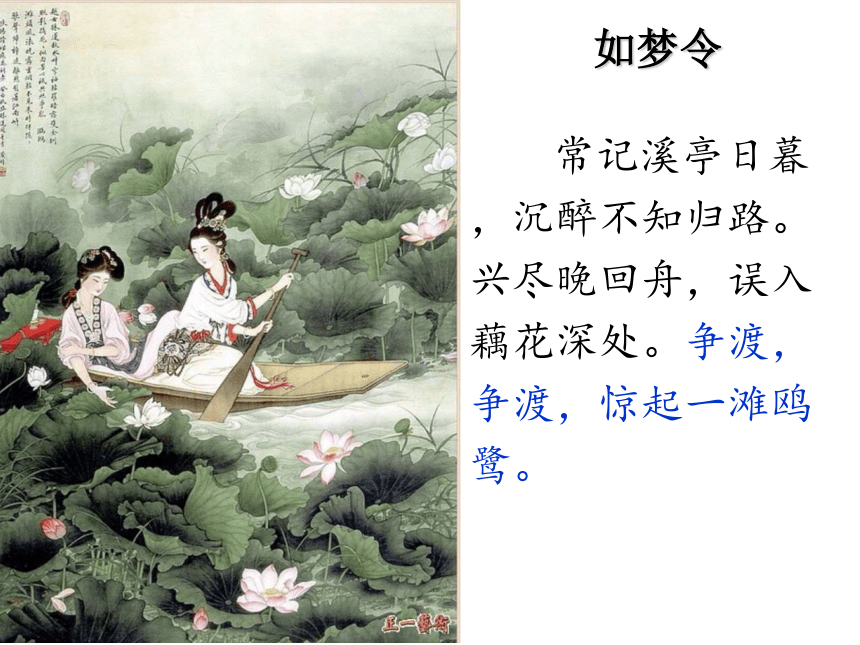

如梦令

常记溪亭日暮,沉醉不知归路。兴尽晚回舟,误入藕花深处。争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

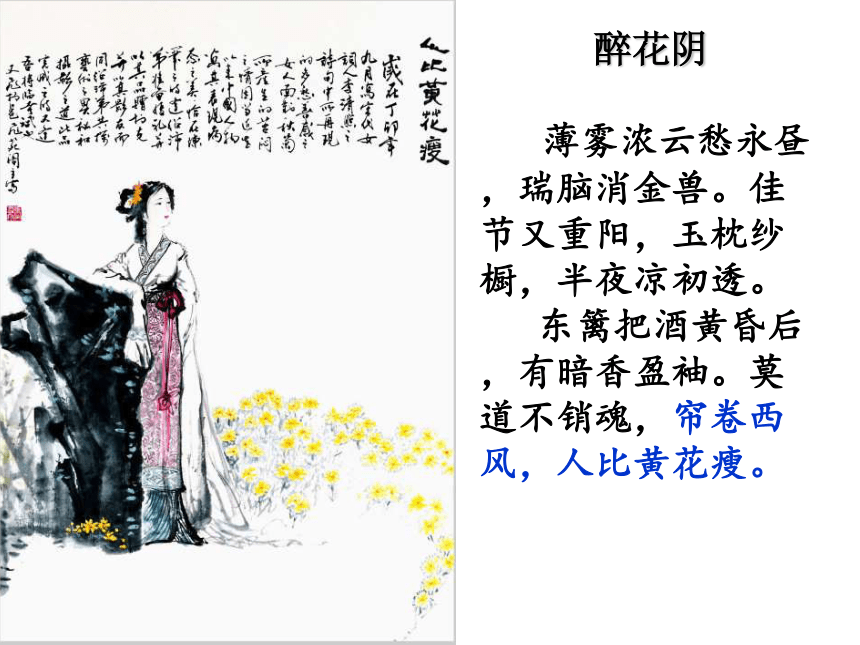

醉花阴

薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽。佳节又重阳,玉枕纱橱,半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

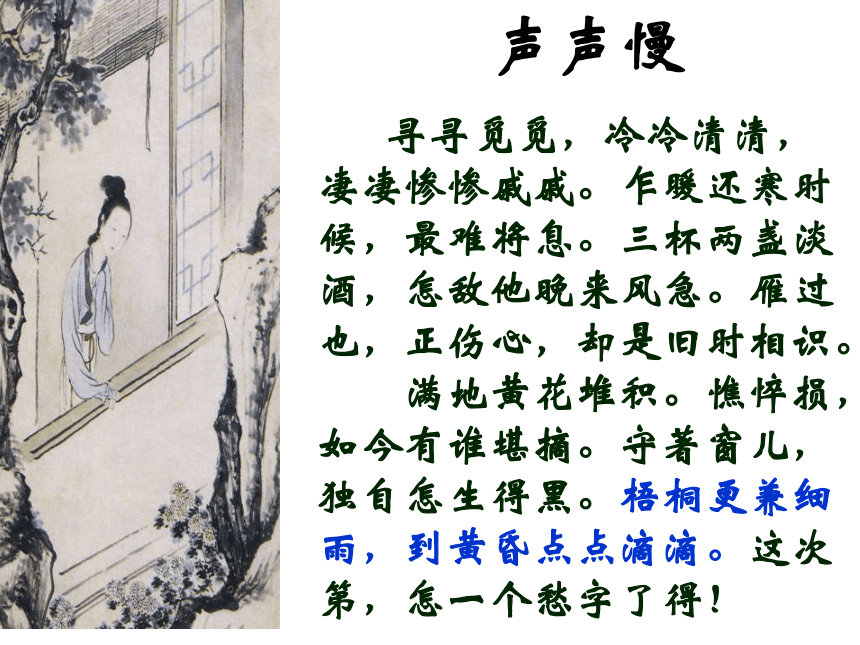

声声慢

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急。雁过也,正伤心,却是旧时相识。

满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘。守著窗儿,独自怎生得黑。梧桐更兼细雨,到黄昏点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

1、请同学们把这三首诗词有感情地齐读一遍。

2、大家想想:这三首首词体现的是诗人怎样的情感?你是从哪些词句感受到这一点的?

乐-----无忧无虑、欢快活泼愁-----寂寞无聊、离别相思

愁-----沉重悲苦、沉郁凄凉

解读文辞,揣摩情意

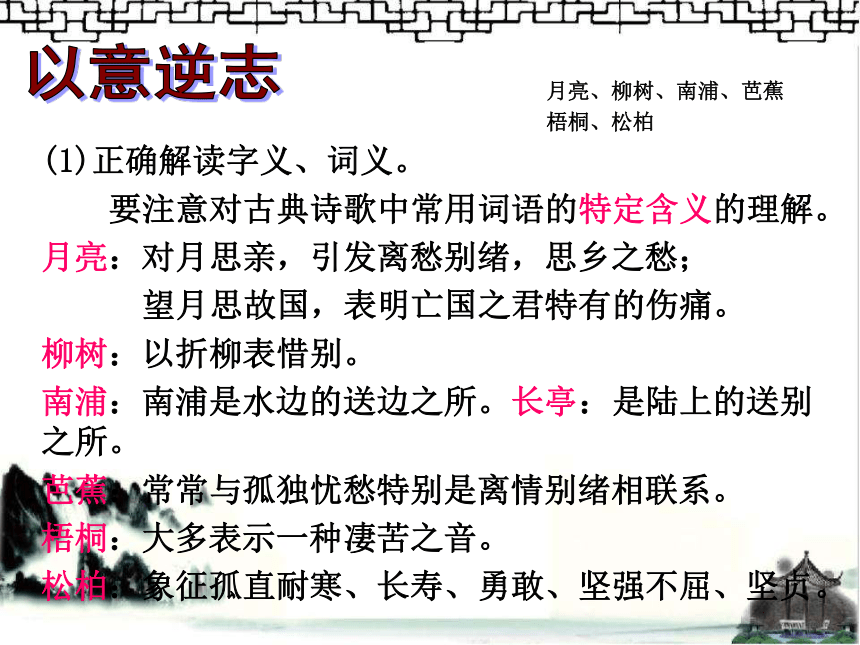

(1)正确解读字义、词义。

要注意对古典诗歌中常用词语的特定含义的理解。

月亮:对月思亲,引发离愁别绪,思乡之愁;

望月思故国,表明亡国之君特有的伤痛。

柳树:以折柳表惜别。

南浦:南浦是水边的送边之所。长亭:是陆上的送别之所。

芭蕉:常常与孤独忧愁特别是离情别绪相联系。

梧桐:大多表示一种凄苦之音。

松柏:象征孤直耐寒、长寿、勇敢、坚强不屈、坚贞。

月亮、柳树、南浦、芭蕉

梧桐、松柏

试结合你的体验和感受用自己带有诗情画意的语言描绘出诗中的画面。(学生讨论分析,教师及时点评。)

融入体验,体会情趣

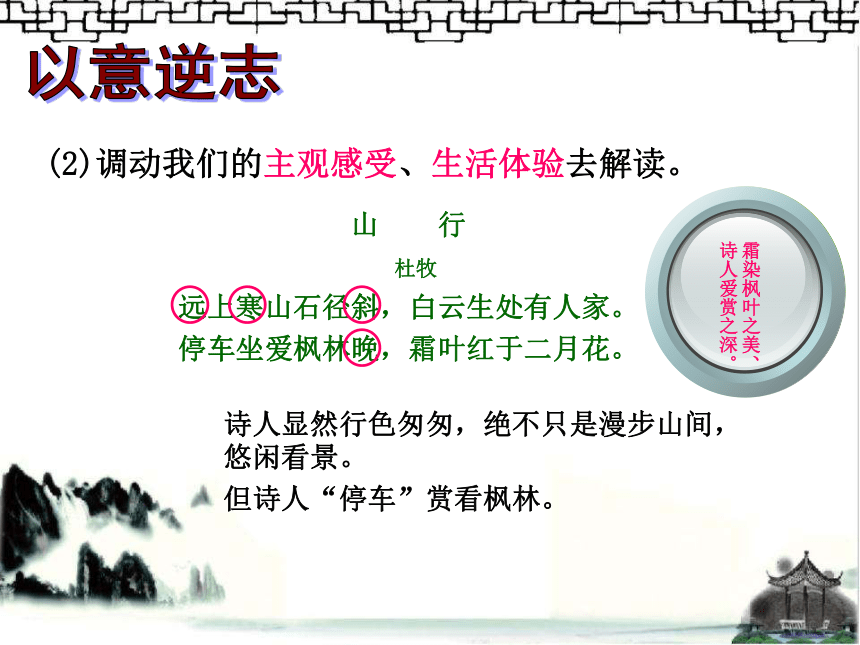

(2)调动我们的主观感受、生活体验去解读。

山

行

杜牧

远上寒山石径斜,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

诗人显然行色匆匆,绝不只是漫步山间,悠闲看景。

但诗人“停车”赏看枫林。

其实,正是因为我们不断地把自己的生活体验和主观感受融入到诗歌当中,使诗歌获得一种恒久的生命力。“帘卷西风,人比黄花瘦”千百年来脍炙人口。有的诗句还生发出新的旨趣。如陆游《游山西村》中的“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”

超越原意,推陈出新

孟子:

故说诗者,不以文害辞,不以辞害志;以意逆志,是为得之。

在欣赏、吟咏古人的诗歌作品时,应该深入地探究作者的生平和为人,全面了解他所生活的环境和时代,与作者成为心灵相通的好朋友。

其次,弄清作品创作的具体时间也是十分重要的。

另外,还要全面了解作者所处时代的政治、经济、文化、思想、宗教、风俗等背景知识。

首先,尽量利用现存的各种史传材料和后人的评述,全面把握作者的心灵历程和精神世界。

(前期)李清照出身名门世家,父亲李格飞师从苏轼,著名经史学家;母亲王氏也琴棋书画样样精通,能诗能文;李清照从小耳濡目染,也聪明伶俐,善于音律,能诗作词。18岁嫁给门当户对的太学士赵明诚为妻。两人情趣相投,你吟诗来我作对。赵还热衷于金石的研究,李还与其共同致力于金石书画的搜集整理,夫妻感情笃厚,家庭美满幸福。

(后期)1125年金入侵宋朝,两年后(1127年)北宋灭亡。从此,李的个人命运也随着国家命运的改变而改变。李一家被迫南迁避难,两年后,其夫赵明诚在去赴官的途中不幸染病身亡,流下李清照孤苦伶仃一个人,此后生活一直不如意,并且珍藏多年的金石书画也已丢失,她尝尽了颠沛流离之苦、丧夫之痛和亡国之恨。

李清照是

的代表。创作

分为前后两个时期。

前期:描写

闲愁、离愁—清丽婉转

后期:反映战乱痛苦生活,感时伤怀,怀旧思乡,表现

浓愁、哀愁—沉郁凄凉

婉约派

以南渡为界

少女、少妇时期的生活

思夫、思国、思乡

李清照(1084-1155)

宋代著名女词人,号易安居士。

婚前婚后都生活在书香世家,其父李格非是苏轼的学生,其夫赵明诚是著名的金石考据家。李清照夫妇雅好词章,常相唱和。(考证刻划在金石上的古文字的学者

)

1127年,靖康之乱,李清照随家颠簸南下,后来丈夫病死,李清照亡国继以亡家,余生孤苦,郁郁而终。

以南渡为界,

前期词写天真烂漫的少女时代和极尽相思之苦的思妇情结;

南渡之后国破家亡夫死,其词风大变,转为凄苦悲怆、哀婉动人。

李清照(1084-1155)

一剪梅

李清照(宋)

朗读诗歌,初步体会诗歌中的情感。

Diàn,竹席

一剪梅

红藕/香残/玉簟/秋,轻解/罗裳(cháng?),独上/兰舟。云中/谁寄/锦书/来?雁字/回时,月满/西楼。

花自/飘零/水/自流,一种/相思,两处/闲愁。此情/无计/可/消除,才下/眉头,却上/心头。

韵脚(秋、

舟、楼、流、愁、头)

从这首词中,你读出了什么?

从哪些地方可以看出作者的愁绪?

红藕香残?

兰舟?

锦书、雁?

圆月、西楼

落花、流水

透露秋景的冷落、萧条。

红藕香残

《白雨斋词话》中说:“易安佳句,如《一剪梅》起七字云:‘红藕香残玉簟秋’,精秀绝伦,真不食人间烟火者”。

红藕香残:

①以点代面点明了时节,透露出秋景的冷落、萧条,而且渲染了环境气氛。

②季节的变换还会使词人产生离家日久感觉,衬托词人孤独闲愁。

③秋天来了荷花凋谢,其实也暗含青春易逝、红颜易老之意。

④

秋,秋凉、凉意。

暑退秋来,竹席也凉了,

不止是说天气变凉.其实,也含有“人去席冷”之意,

衬托出词人冷清与孤寂

玉簟秋

如果说“红藕香残”是从客观景物(视觉、嗅觉)来表现秋的来到,那么“玉簟秋”就是作者的直观感受(触觉)了,

独上兰舟?

如果能与丈夫一同划船该多好啊!?

(孤独)

无法排遣愁闷与相思之苦,借泛舟以消愁,过去和夫君双双泛舟,充满诗情画意,今天独自击楫,眼前的情景只能勾起往事,怎能排遣得了呢?

。独,怅惘忧郁。

猜想丈夫的信该到家了

雁字空回,锦书没有

明月自满,人却未圆

云中谁寄锦书来,

雁字回时,月满西楼

失落、清?冷

不知道云中有谁能托大雁给我寄来锦书,鸿雁南归,我正在月光照满的西楼上翘首以盼。词人因惦念游子行踪,盼望锦书到达,遂从遥望云空引出雁足传书的遐想,不管白日月夜,无论舟上楼中,萦绕于词人心头。

花漂水流

借景抒情,移情于物

比兴––韶光易逝,青春难再

着一“自”

字,将情感赋予

落花流水,花和水只顾做自

己的事,丝毫不懂得作者内

心伤感,更加突出作者孤独

寂寞之情。流水落花不解人

情,两个“自”更增愁绪。

比喻的人生、年华、爱情、离别

一种相思,两处闲愁

直抒胸臆——推己及人,夫妻双方此刻望月思人的心情。人居两地,情发一心。心心相印

此情无计可消除,

——?情之深、重!

皱着的眉头方才舒展,而思绪又涌上心头——相思之情无法排遣。“才——却”有连接关系,表现“愁”运动之速。化无形为有形、由外到内、运动之速

挥之不去,越来越浓,越来越重

才下眉头,却上心头。

一种相思,两处闲愁

直抒胸臆——推己及人,夫妻双方此刻望月思人的心情。人居两地,情发一心。心心相印

此情无计可消除,

——?情之深、重!

皱着的眉头方才舒展,而思绪又涌上心头——相思之情无法排遣。“才——却”有连接关系,表现“愁”运动之速。化无形为有形、由外到内、运动之速

挥之不去,越来越浓,越来越重

才下眉头,却上心头。

三首词从三个不同的时期即少女时期——少妇时期——晚年寡居,反映了不同的生活经历。三个词语来概括李清照的一生:

少历繁华、中经丧乱、晚景凄凉

《一剪梅》

《声声慢》

《如梦令》

不同时期

少女时代

少妇时期

晚年寡居

不同风格

清新明快,

深婉清丽

凄凉哀婉

不同基调

开朗愉快

孤独寂寞

沉郁哀伤

总之:我们在欣赏、吟咏古人的诗歌作品时,应该深入探究他们的生平和为人,把握作者的心灵历程和精神世界,全面了解他所生活的环境和时代,才能真正理解作品的内容以及作品反映现实的深度和广度。如同为离别诗,汉末多离别的哀怨,而盛唐普遍呈现乐观的基调。

1、诗人不同,诗风各异;

2、境遇不同,诗情有别(诗人一生的思想不是一成不变的,写于不同时期、地点的作品,也会呈现出不同的感情基调和旨趣。)

3、时代不同,精神迥异。

《一剪梅》李清照写与她的丈夫赵明诚分别后的绵绵思念。文笔清丽,感情细腻,意象蕴藉,意境清新幽雅,抒发了凄凉独处的内心感受,体现了清丽婉转、哀婉悱恻的风格。

1:两首词表达的情感以及作品风格有什么不同?

表达了她早期少女的那种天真、率真与浪漫的情趣和心境。词中写的是作者少女时代无忧无虑的生活和开朗愉快的心情。

常记溪亭日暮,

沉醉不知归路。

兴尽晚回舟,

误入藕花深处。

争渡,争渡,

惊起一滩鸥鹭。

如梦令

境界优美怡人,风格清新明快,不事雕琢,给人以美的享受。

《声声慢》李清照?

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。

满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得?

四、拓展探究

《醉花阴》与《声声慢》中都浸透着一个“愁”字,试比较两首词中的“愁”有何不同?

1、《醉花阴》之愁是孤寂之感和幽怨之情,是闺中少妇相思和自怜的意绪。

------一份美丽的感伤

2《声声慢》之愁是沦落之苦、飘零之悲、丧夫之痛、家国之惨。

------一份沉重的悲苦

以意逆志、知人论世解读诗歌

作

业

用“以意逆志,知人论世”的鉴赏方法来赏析本单元另一首诗歌:

杜甫《蜀相》

诗歌之部

第一单元

我国是诗歌的国度,诗歌历史悠久。如果从《诗经》算起,已经有三千多年的历史了。古人把自己的所见所闻、所思所感写成诗歌。这些诗歌已经流传了千百年。那么,我们如何穿越时空去理解那些诗歌的内容和主旨呢?其实古人已经摸索和总结了很多的诗歌鉴赏理论。今天,我们就一起来了解两千多年前的孟子所提出的重要的诗歌鉴赏理论——以意逆志、知人论世。下面就让我们试着用自己的心灵来感受中国古诗独特的艺术魅力。

以意逆志

知人论世

孟子:

故说诗者,不以文害辞,不以辞害志;以意逆志,是为得之。

用

意象及主观感受

推测

作者写作

诗歌的本意

从作品的整体出发,由表及里、由浅入深地理解诗作的主旨,用自己的切身体会去推测作者的本意。

妨碍;

迎接

、违背、揣测

如梦令

常记溪亭日暮,沉醉不知归路。兴尽晚回舟,误入藕花深处。争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

醉花阴

薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽。佳节又重阳,玉枕纱橱,半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

声声慢

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急。雁过也,正伤心,却是旧时相识。

满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘。守著窗儿,独自怎生得黑。梧桐更兼细雨,到黄昏点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

1、请同学们把这三首诗词有感情地齐读一遍。

2、大家想想:这三首首词体现的是诗人怎样的情感?你是从哪些词句感受到这一点的?

乐-----无忧无虑、欢快活泼愁-----寂寞无聊、离别相思

愁-----沉重悲苦、沉郁凄凉

解读文辞,揣摩情意

(1)正确解读字义、词义。

要注意对古典诗歌中常用词语的特定含义的理解。

月亮:对月思亲,引发离愁别绪,思乡之愁;

望月思故国,表明亡国之君特有的伤痛。

柳树:以折柳表惜别。

南浦:南浦是水边的送边之所。长亭:是陆上的送别之所。

芭蕉:常常与孤独忧愁特别是离情别绪相联系。

梧桐:大多表示一种凄苦之音。

松柏:象征孤直耐寒、长寿、勇敢、坚强不屈、坚贞。

月亮、柳树、南浦、芭蕉

梧桐、松柏

试结合你的体验和感受用自己带有诗情画意的语言描绘出诗中的画面。(学生讨论分析,教师及时点评。)

融入体验,体会情趣

(2)调动我们的主观感受、生活体验去解读。

山

行

杜牧

远上寒山石径斜,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

诗人显然行色匆匆,绝不只是漫步山间,悠闲看景。

但诗人“停车”赏看枫林。

其实,正是因为我们不断地把自己的生活体验和主观感受融入到诗歌当中,使诗歌获得一种恒久的生命力。“帘卷西风,人比黄花瘦”千百年来脍炙人口。有的诗句还生发出新的旨趣。如陆游《游山西村》中的“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”

超越原意,推陈出新

孟子:

故说诗者,不以文害辞,不以辞害志;以意逆志,是为得之。

在欣赏、吟咏古人的诗歌作品时,应该深入地探究作者的生平和为人,全面了解他所生活的环境和时代,与作者成为心灵相通的好朋友。

其次,弄清作品创作的具体时间也是十分重要的。

另外,还要全面了解作者所处时代的政治、经济、文化、思想、宗教、风俗等背景知识。

首先,尽量利用现存的各种史传材料和后人的评述,全面把握作者的心灵历程和精神世界。

(前期)李清照出身名门世家,父亲李格飞师从苏轼,著名经史学家;母亲王氏也琴棋书画样样精通,能诗能文;李清照从小耳濡目染,也聪明伶俐,善于音律,能诗作词。18岁嫁给门当户对的太学士赵明诚为妻。两人情趣相投,你吟诗来我作对。赵还热衷于金石的研究,李还与其共同致力于金石书画的搜集整理,夫妻感情笃厚,家庭美满幸福。

(后期)1125年金入侵宋朝,两年后(1127年)北宋灭亡。从此,李的个人命运也随着国家命运的改变而改变。李一家被迫南迁避难,两年后,其夫赵明诚在去赴官的途中不幸染病身亡,流下李清照孤苦伶仃一个人,此后生活一直不如意,并且珍藏多年的金石书画也已丢失,她尝尽了颠沛流离之苦、丧夫之痛和亡国之恨。

李清照是

的代表。创作

分为前后两个时期。

前期:描写

闲愁、离愁—清丽婉转

后期:反映战乱痛苦生活,感时伤怀,怀旧思乡,表现

浓愁、哀愁—沉郁凄凉

婉约派

以南渡为界

少女、少妇时期的生活

思夫、思国、思乡

李清照(1084-1155)

宋代著名女词人,号易安居士。

婚前婚后都生活在书香世家,其父李格非是苏轼的学生,其夫赵明诚是著名的金石考据家。李清照夫妇雅好词章,常相唱和。(考证刻划在金石上的古文字的学者

)

1127年,靖康之乱,李清照随家颠簸南下,后来丈夫病死,李清照亡国继以亡家,余生孤苦,郁郁而终。

以南渡为界,

前期词写天真烂漫的少女时代和极尽相思之苦的思妇情结;

南渡之后国破家亡夫死,其词风大变,转为凄苦悲怆、哀婉动人。

李清照(1084-1155)

一剪梅

李清照(宋)

朗读诗歌,初步体会诗歌中的情感。

Diàn,竹席

一剪梅

红藕/香残/玉簟/秋,轻解/罗裳(cháng?),独上/兰舟。云中/谁寄/锦书/来?雁字/回时,月满/西楼。

花自/飘零/水/自流,一种/相思,两处/闲愁。此情/无计/可/消除,才下/眉头,却上/心头。

韵脚(秋、

舟、楼、流、愁、头)

从这首词中,你读出了什么?

从哪些地方可以看出作者的愁绪?

红藕香残?

兰舟?

锦书、雁?

圆月、西楼

落花、流水

透露秋景的冷落、萧条。

红藕香残

《白雨斋词话》中说:“易安佳句,如《一剪梅》起七字云:‘红藕香残玉簟秋’,精秀绝伦,真不食人间烟火者”。

红藕香残:

①以点代面点明了时节,透露出秋景的冷落、萧条,而且渲染了环境气氛。

②季节的变换还会使词人产生离家日久感觉,衬托词人孤独闲愁。

③秋天来了荷花凋谢,其实也暗含青春易逝、红颜易老之意。

④

秋,秋凉、凉意。

暑退秋来,竹席也凉了,

不止是说天气变凉.其实,也含有“人去席冷”之意,

衬托出词人冷清与孤寂

玉簟秋

如果说“红藕香残”是从客观景物(视觉、嗅觉)来表现秋的来到,那么“玉簟秋”就是作者的直观感受(触觉)了,

独上兰舟?

如果能与丈夫一同划船该多好啊!?

(孤独)

无法排遣愁闷与相思之苦,借泛舟以消愁,过去和夫君双双泛舟,充满诗情画意,今天独自击楫,眼前的情景只能勾起往事,怎能排遣得了呢?

。独,怅惘忧郁。

猜想丈夫的信该到家了

雁字空回,锦书没有

明月自满,人却未圆

云中谁寄锦书来,

雁字回时,月满西楼

失落、清?冷

不知道云中有谁能托大雁给我寄来锦书,鸿雁南归,我正在月光照满的西楼上翘首以盼。词人因惦念游子行踪,盼望锦书到达,遂从遥望云空引出雁足传书的遐想,不管白日月夜,无论舟上楼中,萦绕于词人心头。

花漂水流

借景抒情,移情于物

比兴––韶光易逝,青春难再

着一“自”

字,将情感赋予

落花流水,花和水只顾做自

己的事,丝毫不懂得作者内

心伤感,更加突出作者孤独

寂寞之情。流水落花不解人

情,两个“自”更增愁绪。

比喻的人生、年华、爱情、离别

一种相思,两处闲愁

直抒胸臆——推己及人,夫妻双方此刻望月思人的心情。人居两地,情发一心。心心相印

此情无计可消除,

——?情之深、重!

皱着的眉头方才舒展,而思绪又涌上心头——相思之情无法排遣。“才——却”有连接关系,表现“愁”运动之速。化无形为有形、由外到内、运动之速

挥之不去,越来越浓,越来越重

才下眉头,却上心头。

一种相思,两处闲愁

直抒胸臆——推己及人,夫妻双方此刻望月思人的心情。人居两地,情发一心。心心相印

此情无计可消除,

——?情之深、重!

皱着的眉头方才舒展,而思绪又涌上心头——相思之情无法排遣。“才——却”有连接关系,表现“愁”运动之速。化无形为有形、由外到内、运动之速

挥之不去,越来越浓,越来越重

才下眉头,却上心头。

三首词从三个不同的时期即少女时期——少妇时期——晚年寡居,反映了不同的生活经历。三个词语来概括李清照的一生:

少历繁华、中经丧乱、晚景凄凉

《一剪梅》

《声声慢》

《如梦令》

不同时期

少女时代

少妇时期

晚年寡居

不同风格

清新明快,

深婉清丽

凄凉哀婉

不同基调

开朗愉快

孤独寂寞

沉郁哀伤

总之:我们在欣赏、吟咏古人的诗歌作品时,应该深入探究他们的生平和为人,把握作者的心灵历程和精神世界,全面了解他所生活的环境和时代,才能真正理解作品的内容以及作品反映现实的深度和广度。如同为离别诗,汉末多离别的哀怨,而盛唐普遍呈现乐观的基调。

1、诗人不同,诗风各异;

2、境遇不同,诗情有别(诗人一生的思想不是一成不变的,写于不同时期、地点的作品,也会呈现出不同的感情基调和旨趣。)

3、时代不同,精神迥异。

《一剪梅》李清照写与她的丈夫赵明诚分别后的绵绵思念。文笔清丽,感情细腻,意象蕴藉,意境清新幽雅,抒发了凄凉独处的内心感受,体现了清丽婉转、哀婉悱恻的风格。

1:两首词表达的情感以及作品风格有什么不同?

表达了她早期少女的那种天真、率真与浪漫的情趣和心境。词中写的是作者少女时代无忧无虑的生活和开朗愉快的心情。

常记溪亭日暮,

沉醉不知归路。

兴尽晚回舟,

误入藕花深处。

争渡,争渡,

惊起一滩鸥鹭。

如梦令

境界优美怡人,风格清新明快,不事雕琢,给人以美的享受。

《声声慢》李清照?

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。

满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得?

四、拓展探究

《醉花阴》与《声声慢》中都浸透着一个“愁”字,试比较两首词中的“愁”有何不同?

1、《醉花阴》之愁是孤寂之感和幽怨之情,是闺中少妇相思和自怜的意绪。

------一份美丽的感伤

2《声声慢》之愁是沦落之苦、飘零之悲、丧夫之痛、家国之惨。

------一份沉重的悲苦

以意逆志、知人论世解读诗歌

作

业

用“以意逆志,知人论世”的鉴赏方法来赏析本单元另一首诗歌:

杜甫《蜀相》

同课章节目录