人教版-选修中国古代诗歌散文欣赏 第四单元 《过大孤山小孤山》(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版-选修中国古代诗歌散文欣赏 第四单元 《过大孤山小孤山》(共36张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-06-16 18:24:30 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

陆游

南中语文学科中心

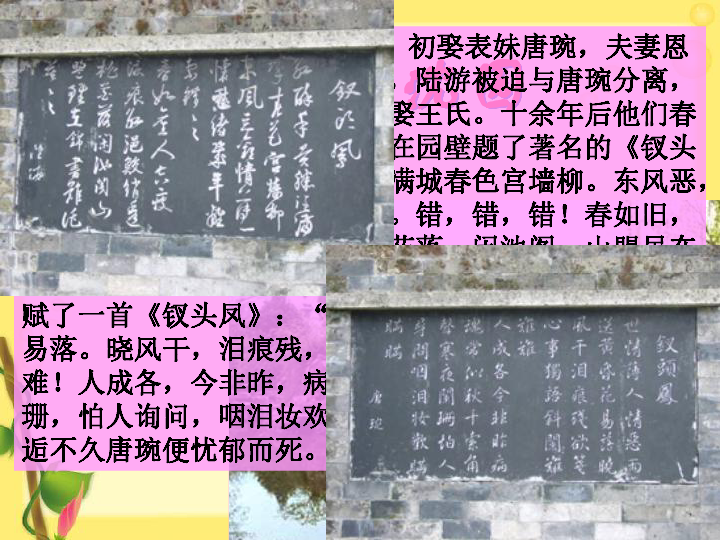

陆游与绍兴沈园

陆游(公元1125—1209年)初娶表妹唐琬,夫妻恩爱,却久而不孕,为陆母不喜,陆游被迫与唐琬分离,后来唐琬改嫁赵士程,陆游再娶王氏。十余年后他们春游沈园相遇,陆游伤感之余,在园壁题了著名的《钗头凤》词:“红酥手,黄滕酒,满城春色宫墙柳。东风恶,欢情薄,一怀愁绪,几年离索。错,错,错!春如旧,人空瘦,泪痕红浥鲛绡透。桃花落,闲池阁,山盟虽在,锦书难托。莫,莫,莫!”唐琬看到后感伤之余也依律赋了一首《钗头凤》:“世情薄,人情恶,雨送黄昏花易落。晓风干,泪痕残,欲笺心事,独语斜栏。难,难,难!人成各,今非昨,病魂常似秋千索。角声寒,夜阑珊,怕人询问,咽泪妆欢。瞒,瞒,瞒!”。

此次邂逅不久唐琬便忧郁而死。

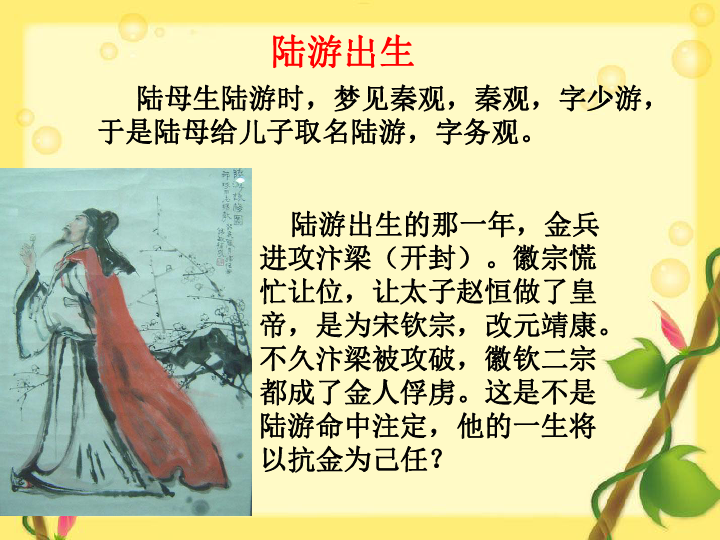

陆母生陆游时,梦见秦观,秦观,字少游,于是陆母给儿子取名陆游,字务观。

陆游出生的那一年,金兵进攻汴梁(开封)。徽宗慌忙让位,让太子赵恒做了皇帝,是为宋钦宗,改元靖康。不久汴梁被攻破,徽钦二宗都成了金人俘虏。这是不是陆游命中注定,他的一生将以抗金为己任?

陆游出生

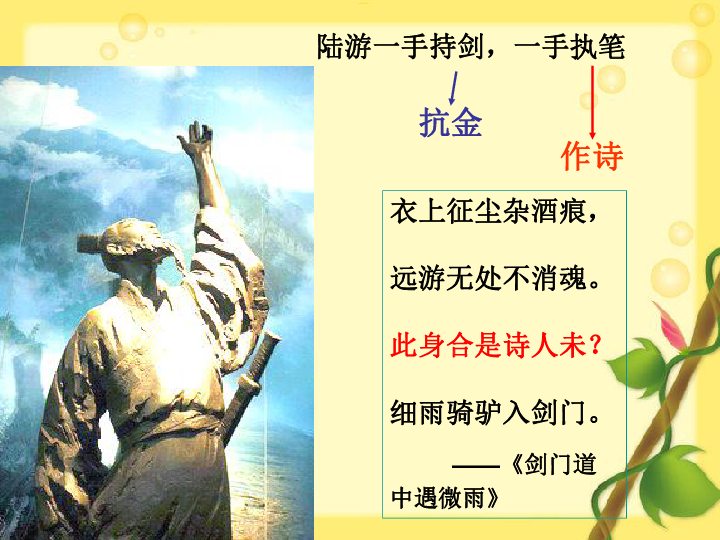

陆游一手持剑,一手执笔

抗金

作诗

衣上征尘杂酒痕,

远游无处不消魂。

此身合是诗人未?

细雨骑驴入剑门。

——《剑门道中遇微雨》

陆游与梅花

陆游号放翁,一生酷爱梅花,咏梅之诗多至百余首,且认为只有节义之士,脱俗之笔才配得上题咏梅花。他在《梅花绝句十首》中说到:子欲作梅诗,当造幽绝境。笔端有纤尘,只恐梅未肯。陆游爱梅之甚,到了痴迷的程度,竟盼望能分身而遍赏天下之梅:何方可化身千亿,一树梅花一放翁。

今存诗,将近万首,题材广泛,内容丰富。还有词一百三十首和大量的散文。其中,诗的成就最为显著。前期多为爱国诗,诗风宏丽、豪迈奔放。后期多为田园诗,风格清丽、平淡自然。他的诗最鲜明的特色是洋溢着强烈的爱国主义精神。他的词,多数是飘逸婉丽的作品,但也有不少慷慨激昂的作品,充满悲壮的爱国激情。的散文成就也很高,被前人推为南宋宗匠。所写的政论、史记、游记、序、跋等,大都语言洗炼,结构整饬

陆游名句

《游山西村》山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

《书愤》楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

《书愤》出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

《病起书怀》位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。

《临安春雨初霁》小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

《算子·咏梅》零落成泥碾作尘,只有香如故。

《冬夜读书示子聿》

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

《示儿》王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

《过小孤山大孤山》选自《入蜀

记》,是作者在宋孝宗乾道六年(1170)

八月一日和八月二日的两则日记。是时,

陆游被起用为夔州(今四川奉节)通判,

由故乡山阴(今浙江绍兴)出发赴任。一

路沿长江逆流而上,历尽两岸奇山异景,

因作《入蜀记》以记其胜。小孤山,又名

髻山,在今安徽宿松东长江中。大孤山,

在今江西九江市东南。

创作背景

京口

江州(庐山)

鄱阳湖

安庆

武昌

彭泽

镇江

合肥

小孤山:

位于安徽宿松县复兴镇境内,与江西省彭泽县城隔江相望。山高约一百米,方圆一

里,被誉为“长江绝岛”,素有“海门天柱”、“海门第一关”之称。相传大禹治水在

此刻石记功,秦始皇刻“中流砥柱”于石上。由于山形像一位云髻高绾的美女,人们又将此山称为小姑山。小孤山山体独特,无处不景,无景不奇,“东看一支笔,西望太师椅,南观似悬钟,北看啸天龙”。千百年来,以其秀、奇、险、独而著称。主要胜景有:“龙耳洞”“先月楼”“弥陀阁”“天妃殿”“半边塔”“界潮

祠”“梳妆亭”“御诗碑”等。?

大孤山:?

?在鄱阳湖上,其状如鞋,俗称鞋山。民间传说此名为玉女大姑在云中落下的绣鞋

变化而成,因而又名大姑山。

矶

jī

燧

suì

窦

dòu

潦

lǎo

巉

chán

上干云霄

gān

榭

xiè

鹘

hú

抟

tuán

蠡

lǐ

葭

jiā

赪

chēng

湓

pén

汲

jí

◆整体感知:

既为游记,你能找出作者的游踪吗?

◆整体感知:

既为游记,你能找出作者的游踪吗?

明确:

过烽火矶--过澎浪矶、小孤山--始见庐山

及大孤山。

◆整体感知:

既为游记,你能找出作者的游踪吗?

明确:

过烽火矶--过澎浪矶、小孤山--始见庐山

及大孤山。

贯穿全文的线索是什么?

◆整体感知:

既为游记,你能找出作者的游踪吗?

明确:

过烽火矶--过澎浪矶、小孤山--始见庐山

及大孤山。

贯穿全文的线索是什么?

明确:

船的行程。

◆具体研读:

◇阅读第一自然段◇

问题1:烽火矶的形象特点是什么?从文章中找

出关键语句回答。

近观

嵌岩窦穴,怪奇万状,色泽莹润。又有一石,不附山,杰然特起。

舟中远望

突兀

烽火矶

诗人如遇此情如见此景该当如何评价?

幸有舟楫迟,

得尽所历妙

可初步感知诗文在创造形象上的区别

◆具体研读:

◇阅读第二自然段◇

问题2:在作者笔下,小孤山具有什么样的形象

特点?你能发挥想象,用自己的语言为大家描绘

小孤山的美景吗?

明确:碧峰巉然孤起,上干云霄

峭拔秀丽

冬夏晴雨,姿态万变,造化之尤物

近观

不同季节,

不同天气

远望

愈近愈秀

怎样表现小孤山峭拔秀丽这一特点?

共同点

:

江中独山

名天下

独特之处

:

峭拔秀丽

祠庙荒残,若稍饰以楼观亭榭,与江山相发挥

,高于金山之上

对比

小孤山

金山

◆具体研读:

问题3:澎浪矶又有什么特点?

◇阅读第二自然段◇

明确:舟过矶,虽无风,亦浪涌。

明确:诗句典故和晚泊沙夹所见。

写抗金名将张浚,表现崇敬之情,增添了作品的人文价值

引用诗文典故,与首句“二山东西相望”照应,引发读者对景致美妙的联想,使景物似乎也带有诗的灵气,同时也丰富了作品的内容,使写景记游有了思想深度。

问题4:第2段除了写小孤山、澎浪屿,还写了别的内容吗?有什么作用呢?

沙夹所见

重点写水,此处距小孤山仅一里,空蒙壮观的背景衬托小孤山。更增添景致之美。并用细节表达观感。

◆具体研读:

◇阅读第三自然段◇

问题5:写大孤山突出了大孤山的什么形象特点?

明确:大孤则四际渺弥皆大江,望之如浮水面。

作者是怎样表现大孤山这一特点?

????

西梁山类比,通过西梁山能想象到大孤山的形状,然后与小孤山相对比,从而突出各自的特色。

主要内容:

①记过烽火矶的所见,突出山之“怪奇”。

②写过澎浪矶、小孤山所见之景,突出“峭拔秀丽”,且移步换景,由远及近。

③记八月二日所见之景,突出大孤山之奇:望之如浮水面,江水清浊分明。

④结尾处交代六日行程,显现日记体之特色。?

主旨:

本文通过描写所见的景物特色,表达了热爱祖国大好河山的感情,也流露出作者的爱国忠君之情。?

探究赏析:

1、本文作为一篇游记,主要内容有哪些?其主旨是什么?

2、本文写了很多景点,作者是怎样将各个景点联系在一起的?

?

作者注意了景点间的联系。

①各处景物虽千姿百态,但又均有山与江水相互生发辉映的描写,构成整体背景,使景物在多样中见统一。

②是注意各景点地理位置上的联系。屡次写江流和船行线索。写澎浪矶和小孤山,“二山东西相望”,写大孤山时又与小孤山作比,更见出其间联系,从而由各景点共同组成一幅的长江山水图。

③在写景的过程中,善于改变观察角度和观察点来进行描绘,将一幅立体可感的长江山水图展现在读者面前。如写烽火矶时,有远望;有近观,又有一石“杰然特起”

特定镜头。写小孤山亦有远望.

近观.不同季节的变化,充分地展现了山水景物的千姿百态。

3、作者是怎样融情入景,显露自己的心境

A、写孤石。?

?

“不附山,杰然特起”

我们会想到受南宋朝廷主和派排挤、打击,仍不改恢复之志的诗人的孤傲情怀。?

B、泊沙夹,游小孤山中庙宇,“徙倚久之归”。?

“徙倚久之”,不只是想多看几眼风景,更是表达了面对半壁江山百感交集的

复杂心绪。?

C、写“俊鹘抟水禽”

?

自然现象,不是怪异景,作者却将其作为一景写入,并叹“甚可壮也”,作者所感叹的不仅仅是“俊鹘抟水禽”吧?联系陆

游的抱负理想及前半生的经历,联想到诗人此时多么希望南宋的将士个个像俊

鹘,希望南宋对金的斗争像俊鹘抟水禽一样威武雄壮,动人心魄。

D、江水清浊分明,“合处如引绳,不相乱”。?

作者在文中写江水清浊,隐喻主战和主和两派的势不两立。

◆拓展:

阅读课后苏轼的词。感悟诗文在创造形象上

的区别。

◆拓展:

阅读课后苏轼的词。感悟诗文在创造形象上

的区别。

山苍苍,水茫茫,大孤小孤江中央。崖崩

路绝猿鸟去,惟有乔木参天长。客舟何处来?

棹歌中流声抑扬。沙平风软望不到,孤山久与

船低昂。峨峨两烟髻,晓镜开新妆。舟中贾客

莫漫狂,小姑前年嫁彭郎。

李思训画长江绝岛图

苏

轼

苏诗只简洁地写山色水阔、山势险峻、江水波涛汹涌,江阔山小。轻盈点染,凌空飘飏,给人一种空朦迷离的感觉,启发我们展开想像的翅膀。

陆文则脚踏实地,从不同角度、多个侧面,作了细致真实的描写,使我们产生一种身临其境的感觉

一词多义

A、然(1)杰然特起

(2)然峭拔秀丽皆不可与小孤比

(3)实不然也

(4)碧峰巉然孤起

B、

以(1)今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也。

(2)复以小艇游庙中

(3)若稍饰以楼观亭榭

(4)夫夷以近,则游者众。

(5)不以物喜,不以己悲。

……的样子

但是

这样

……的样子

用

而且

因为

用

用

之(1)信造化之尤物

(2)自数十里外望之

(3)徙倚久之而归

(4)何功之有哉?

???(5)之二虫又何知

的;

它;

语音助词,无义;

无义;

这

而(1)突兀而已

(2)徙倚久之而归

(3)岸土赤而壁立

(4)青,取之于蓝,而青于蓝

(5)而母立于兹

罢了;

表顺接;

表并列;

表转折

你、你的

词类活用现象

(1)晚泊沙夹

(2)岸土赤而壁立

(3)掠江东南去

(4)上干云霄

(1)晚:名作状

(2)壁:象墙壁一样,名作状

(3)东南:向东南方,名作状

(4)上:向上,名作状

与其他三句不同句式的一项(

)

A、东坡先生所谓“舟人指点岸如赪”者也。

B、若稍饰以楼观亭榭

C、江自湖口分一支为南江,盖江西路也。

D、因谓小孤庙有彭郎像,澎浪庙有小姑像,实不然也。

特殊句式

特殊句式

若稍饰以楼观亭榭,与江山相发挥

介词结构后置

陆游

南中语文学科中心

陆游与绍兴沈园

陆游(公元1125—1209年)初娶表妹唐琬,夫妻恩爱,却久而不孕,为陆母不喜,陆游被迫与唐琬分离,后来唐琬改嫁赵士程,陆游再娶王氏。十余年后他们春游沈园相遇,陆游伤感之余,在园壁题了著名的《钗头凤》词:“红酥手,黄滕酒,满城春色宫墙柳。东风恶,欢情薄,一怀愁绪,几年离索。错,错,错!春如旧,人空瘦,泪痕红浥鲛绡透。桃花落,闲池阁,山盟虽在,锦书难托。莫,莫,莫!”唐琬看到后感伤之余也依律赋了一首《钗头凤》:“世情薄,人情恶,雨送黄昏花易落。晓风干,泪痕残,欲笺心事,独语斜栏。难,难,难!人成各,今非昨,病魂常似秋千索。角声寒,夜阑珊,怕人询问,咽泪妆欢。瞒,瞒,瞒!”。

此次邂逅不久唐琬便忧郁而死。

陆母生陆游时,梦见秦观,秦观,字少游,于是陆母给儿子取名陆游,字务观。

陆游出生的那一年,金兵进攻汴梁(开封)。徽宗慌忙让位,让太子赵恒做了皇帝,是为宋钦宗,改元靖康。不久汴梁被攻破,徽钦二宗都成了金人俘虏。这是不是陆游命中注定,他的一生将以抗金为己任?

陆游出生

陆游一手持剑,一手执笔

抗金

作诗

衣上征尘杂酒痕,

远游无处不消魂。

此身合是诗人未?

细雨骑驴入剑门。

——《剑门道中遇微雨》

陆游与梅花

陆游号放翁,一生酷爱梅花,咏梅之诗多至百余首,且认为只有节义之士,脱俗之笔才配得上题咏梅花。他在《梅花绝句十首》中说到:子欲作梅诗,当造幽绝境。笔端有纤尘,只恐梅未肯。陆游爱梅之甚,到了痴迷的程度,竟盼望能分身而遍赏天下之梅:何方可化身千亿,一树梅花一放翁。

今存诗,将近万首,题材广泛,内容丰富。还有词一百三十首和大量的散文。其中,诗的成就最为显著。前期多为爱国诗,诗风宏丽、豪迈奔放。后期多为田园诗,风格清丽、平淡自然。他的诗最鲜明的特色是洋溢着强烈的爱国主义精神。他的词,多数是飘逸婉丽的作品,但也有不少慷慨激昂的作品,充满悲壮的爱国激情。的散文成就也很高,被前人推为南宋宗匠。所写的政论、史记、游记、序、跋等,大都语言洗炼,结构整饬

陆游名句

《游山西村》山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

《书愤》楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

《书愤》出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

《病起书怀》位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。

《临安春雨初霁》小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

《算子·咏梅》零落成泥碾作尘,只有香如故。

《冬夜读书示子聿》

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

《示儿》王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

《过小孤山大孤山》选自《入蜀

记》,是作者在宋孝宗乾道六年(1170)

八月一日和八月二日的两则日记。是时,

陆游被起用为夔州(今四川奉节)通判,

由故乡山阴(今浙江绍兴)出发赴任。一

路沿长江逆流而上,历尽两岸奇山异景,

因作《入蜀记》以记其胜。小孤山,又名

髻山,在今安徽宿松东长江中。大孤山,

在今江西九江市东南。

创作背景

京口

江州(庐山)

鄱阳湖

安庆

武昌

彭泽

镇江

合肥

小孤山:

位于安徽宿松县复兴镇境内,与江西省彭泽县城隔江相望。山高约一百米,方圆一

里,被誉为“长江绝岛”,素有“海门天柱”、“海门第一关”之称。相传大禹治水在

此刻石记功,秦始皇刻“中流砥柱”于石上。由于山形像一位云髻高绾的美女,人们又将此山称为小姑山。小孤山山体独特,无处不景,无景不奇,“东看一支笔,西望太师椅,南观似悬钟,北看啸天龙”。千百年来,以其秀、奇、险、独而著称。主要胜景有:“龙耳洞”“先月楼”“弥陀阁”“天妃殿”“半边塔”“界潮

祠”“梳妆亭”“御诗碑”等。?

大孤山:?

?在鄱阳湖上,其状如鞋,俗称鞋山。民间传说此名为玉女大姑在云中落下的绣鞋

变化而成,因而又名大姑山。

矶

jī

燧

suì

窦

dòu

潦

lǎo

巉

chán

上干云霄

gān

榭

xiè

鹘

hú

抟

tuán

蠡

lǐ

葭

jiā

赪

chēng

湓

pén

汲

jí

◆整体感知:

既为游记,你能找出作者的游踪吗?

◆整体感知:

既为游记,你能找出作者的游踪吗?

明确:

过烽火矶--过澎浪矶、小孤山--始见庐山

及大孤山。

◆整体感知:

既为游记,你能找出作者的游踪吗?

明确:

过烽火矶--过澎浪矶、小孤山--始见庐山

及大孤山。

贯穿全文的线索是什么?

◆整体感知:

既为游记,你能找出作者的游踪吗?

明确:

过烽火矶--过澎浪矶、小孤山--始见庐山

及大孤山。

贯穿全文的线索是什么?

明确:

船的行程。

◆具体研读:

◇阅读第一自然段◇

问题1:烽火矶的形象特点是什么?从文章中找

出关键语句回答。

近观

嵌岩窦穴,怪奇万状,色泽莹润。又有一石,不附山,杰然特起。

舟中远望

突兀

烽火矶

诗人如遇此情如见此景该当如何评价?

幸有舟楫迟,

得尽所历妙

可初步感知诗文在创造形象上的区别

◆具体研读:

◇阅读第二自然段◇

问题2:在作者笔下,小孤山具有什么样的形象

特点?你能发挥想象,用自己的语言为大家描绘

小孤山的美景吗?

明确:碧峰巉然孤起,上干云霄

峭拔秀丽

冬夏晴雨,姿态万变,造化之尤物

近观

不同季节,

不同天气

远望

愈近愈秀

怎样表现小孤山峭拔秀丽这一特点?

共同点

:

江中独山

名天下

独特之处

:

峭拔秀丽

祠庙荒残,若稍饰以楼观亭榭,与江山相发挥

,高于金山之上

对比

小孤山

金山

◆具体研读:

问题3:澎浪矶又有什么特点?

◇阅读第二自然段◇

明确:舟过矶,虽无风,亦浪涌。

明确:诗句典故和晚泊沙夹所见。

写抗金名将张浚,表现崇敬之情,增添了作品的人文价值

引用诗文典故,与首句“二山东西相望”照应,引发读者对景致美妙的联想,使景物似乎也带有诗的灵气,同时也丰富了作品的内容,使写景记游有了思想深度。

问题4:第2段除了写小孤山、澎浪屿,还写了别的内容吗?有什么作用呢?

沙夹所见

重点写水,此处距小孤山仅一里,空蒙壮观的背景衬托小孤山。更增添景致之美。并用细节表达观感。

◆具体研读:

◇阅读第三自然段◇

问题5:写大孤山突出了大孤山的什么形象特点?

明确:大孤则四际渺弥皆大江,望之如浮水面。

作者是怎样表现大孤山这一特点?

????

西梁山类比,通过西梁山能想象到大孤山的形状,然后与小孤山相对比,从而突出各自的特色。

主要内容:

①记过烽火矶的所见,突出山之“怪奇”。

②写过澎浪矶、小孤山所见之景,突出“峭拔秀丽”,且移步换景,由远及近。

③记八月二日所见之景,突出大孤山之奇:望之如浮水面,江水清浊分明。

④结尾处交代六日行程,显现日记体之特色。?

主旨:

本文通过描写所见的景物特色,表达了热爱祖国大好河山的感情,也流露出作者的爱国忠君之情。?

探究赏析:

1、本文作为一篇游记,主要内容有哪些?其主旨是什么?

2、本文写了很多景点,作者是怎样将各个景点联系在一起的?

?

作者注意了景点间的联系。

①各处景物虽千姿百态,但又均有山与江水相互生发辉映的描写,构成整体背景,使景物在多样中见统一。

②是注意各景点地理位置上的联系。屡次写江流和船行线索。写澎浪矶和小孤山,“二山东西相望”,写大孤山时又与小孤山作比,更见出其间联系,从而由各景点共同组成一幅的长江山水图。

③在写景的过程中,善于改变观察角度和观察点来进行描绘,将一幅立体可感的长江山水图展现在读者面前。如写烽火矶时,有远望;有近观,又有一石“杰然特起”

特定镜头。写小孤山亦有远望.

近观.不同季节的变化,充分地展现了山水景物的千姿百态。

3、作者是怎样融情入景,显露自己的心境

A、写孤石。?

?

“不附山,杰然特起”

我们会想到受南宋朝廷主和派排挤、打击,仍不改恢复之志的诗人的孤傲情怀。?

B、泊沙夹,游小孤山中庙宇,“徙倚久之归”。?

“徙倚久之”,不只是想多看几眼风景,更是表达了面对半壁江山百感交集的

复杂心绪。?

C、写“俊鹘抟水禽”

?

自然现象,不是怪异景,作者却将其作为一景写入,并叹“甚可壮也”,作者所感叹的不仅仅是“俊鹘抟水禽”吧?联系陆

游的抱负理想及前半生的经历,联想到诗人此时多么希望南宋的将士个个像俊

鹘,希望南宋对金的斗争像俊鹘抟水禽一样威武雄壮,动人心魄。

D、江水清浊分明,“合处如引绳,不相乱”。?

作者在文中写江水清浊,隐喻主战和主和两派的势不两立。

◆拓展:

阅读课后苏轼的词。感悟诗文在创造形象上

的区别。

◆拓展:

阅读课后苏轼的词。感悟诗文在创造形象上

的区别。

山苍苍,水茫茫,大孤小孤江中央。崖崩

路绝猿鸟去,惟有乔木参天长。客舟何处来?

棹歌中流声抑扬。沙平风软望不到,孤山久与

船低昂。峨峨两烟髻,晓镜开新妆。舟中贾客

莫漫狂,小姑前年嫁彭郎。

李思训画长江绝岛图

苏

轼

苏诗只简洁地写山色水阔、山势险峻、江水波涛汹涌,江阔山小。轻盈点染,凌空飘飏,给人一种空朦迷离的感觉,启发我们展开想像的翅膀。

陆文则脚踏实地,从不同角度、多个侧面,作了细致真实的描写,使我们产生一种身临其境的感觉

一词多义

A、然(1)杰然特起

(2)然峭拔秀丽皆不可与小孤比

(3)实不然也

(4)碧峰巉然孤起

B、

以(1)今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也。

(2)复以小艇游庙中

(3)若稍饰以楼观亭榭

(4)夫夷以近,则游者众。

(5)不以物喜,不以己悲。

……的样子

但是

这样

……的样子

用

而且

因为

用

用

之(1)信造化之尤物

(2)自数十里外望之

(3)徙倚久之而归

(4)何功之有哉?

???(5)之二虫又何知

的;

它;

语音助词,无义;

无义;

这

而(1)突兀而已

(2)徙倚久之而归

(3)岸土赤而壁立

(4)青,取之于蓝,而青于蓝

(5)而母立于兹

罢了;

表顺接;

表并列;

表转折

你、你的

词类活用现象

(1)晚泊沙夹

(2)岸土赤而壁立

(3)掠江东南去

(4)上干云霄

(1)晚:名作状

(2)壁:象墙壁一样,名作状

(3)东南:向东南方,名作状

(4)上:向上,名作状

与其他三句不同句式的一项(

)

A、东坡先生所谓“舟人指点岸如赪”者也。

B、若稍饰以楼观亭榭

C、江自湖口分一支为南江,盖江西路也。

D、因谓小孤庙有彭郎像,澎浪庙有小姑像,实不然也。

特殊句式

特殊句式

若稍饰以楼观亭榭,与江山相发挥

介词结构后置

同课章节目录