七年级历史期末测试题(无答案)

图片预览

文档简介

2010—2011学年第一学期期末考试

七年级历史试题

(时间:70分钟,满分:100分)

一、选择题(下列各题的四个选项中,只有一个符合题意。每小题2分,共50分)

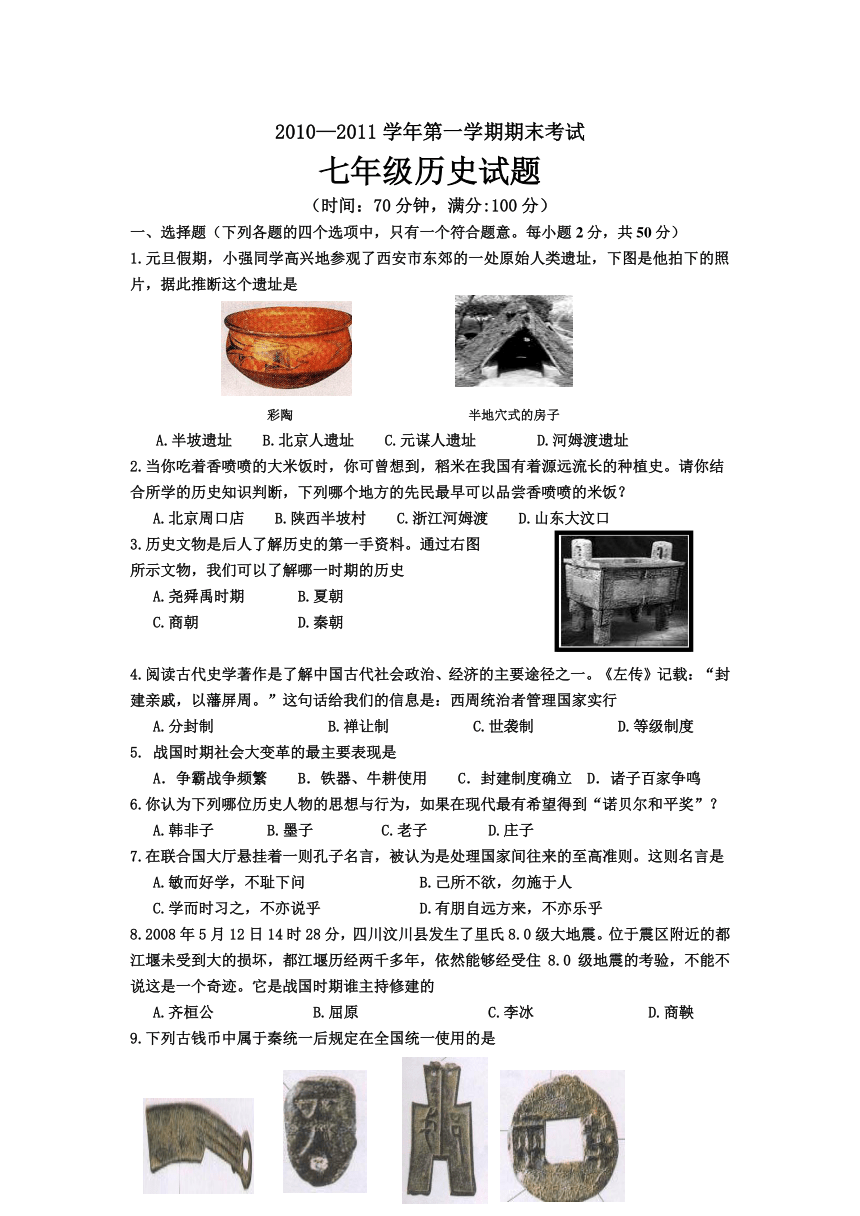

1.元旦假期,小强同学高兴地参观了西安市东郊的一处原始人类遗址,下图是他拍下的照片,据此推断这个遗址是

彩陶 半地穴式的房子

A.半坡遗址 B.北京人遗址 C.元谋人遗址 D.河姆渡遗址

2.当你吃着香喷喷的大米饭时,你可曾想到,稻米在我国有着源远流长的种植史。请你结合所学的历史知识判断,下列哪个地方的先民最早可以品尝香喷喷的米饭?

A.北京周口店 B.陕西半坡村 C.浙江河姆渡 D.山东大汶口

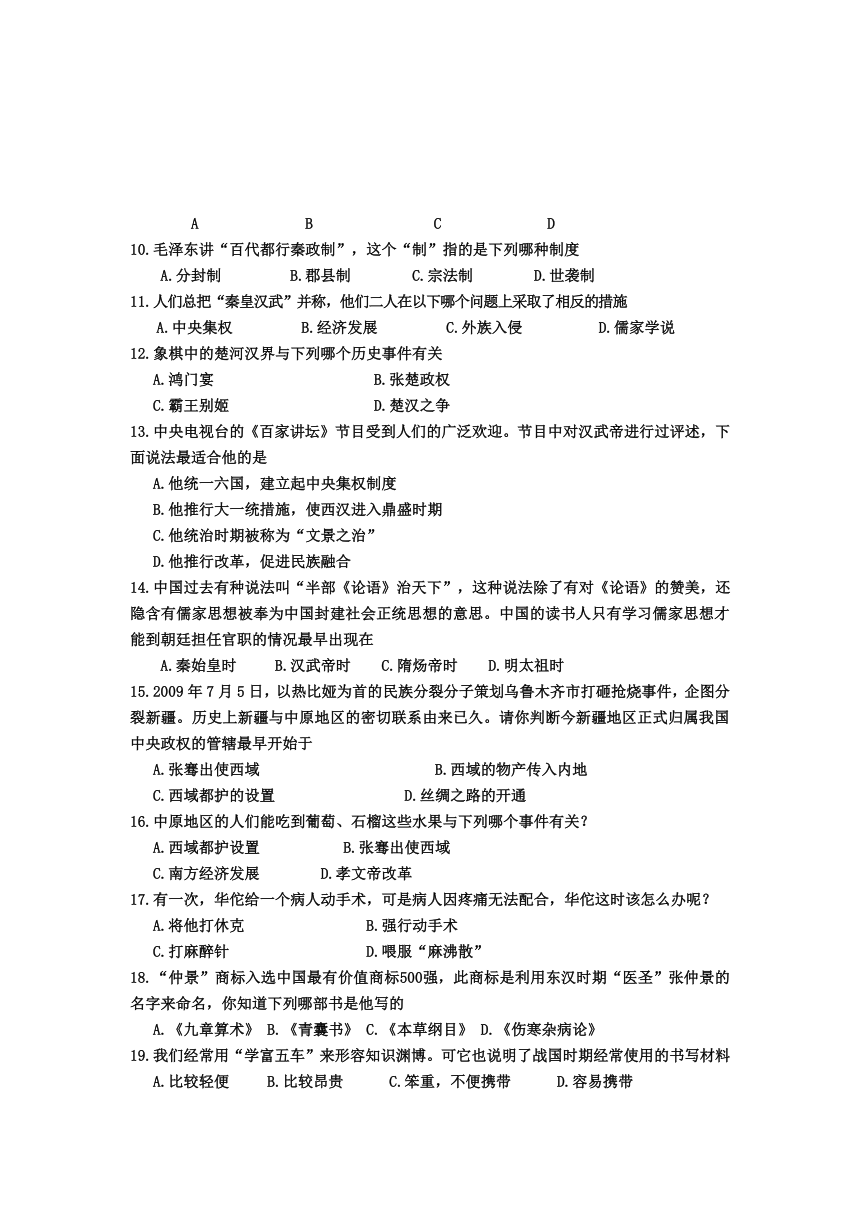

3.历史文物是后人了解历史的第一手资料。通过右图

所示文物,我们可以了解哪一时期的历史

A.尧舜禹时期 B.夏朝

C.商朝 D.秦朝

4.阅读古代史学著作是了解中国古代社会政治、经济的主要途径之一。《左传》记载:“封建亲戚,以藩屏周。”这句话给我们的信息是:西周统治者管理国家实行

A.分封制 B.禅让制 C.世袭制 D.等级制度

5. 战国时期社会大变革的最主要表现是

A.争霸战争频繁 B.铁器、牛耕使用 C.封建制度确立 D.诸子百家争鸣

6.你认为下列哪位历史人物的思想与行为,如果在现代最有希望得到“诺贝尔和平奖”?

A.韩非子 B.墨子 C.老子 D.庄子

7.在联合国大厅悬挂着一则孔子名言,被认为是处理国家间往来的至高准则。这则名言是

A.敏而好学,不耻下问 B.己所不欲,勿施于人

C.学而时习之,不亦说乎 D.有朋自远方来,不亦乐乎

8.2008年5月12日14时28分,四川汶川县发生了里氏8.0级大地震。位于震区附近的都江堰未受到大的损坏,都江堰历经两千多年,依然能够经受住8.0级地震的考验,不能不说这是一个奇迹。它是战国时期谁主持修建的

A.齐桓公 B.屈原 C.李冰 D.商鞅

9.下列古钱币中属于秦统一后规定在全国统一使用的是

A B C D

10.毛泽东讲“百代都行秦政制”,这个“制”指的是下列哪种制度

A.分封制 B.郡县制 C.宗法制 D.世袭制

11.人们总把“秦皇汉武”并称,他们二人在以下哪个问题上采取了相反的措施

A.中央集权 B.经济发展 C.外族入侵 D.儒家学说

12.象棋中的楚河汉界与下列哪个历史事件有关

A.鸿门宴 B.张楚政权

C.霸王别姬 D.楚汉之争

13.中央电视台的《百家讲坛》节目受到人们的广泛欢迎。节目中对汉武帝进行过评述,下面说法最适合他的是

A.他统一六国,建立起中央集权制度

B.他推行大一统措施,使西汉进入鼎盛时期

C.他统治时期被称为“文景之治”

D.他推行改革,促进民族融合

14.中国过去有种说法叫“半部《论语》治天下”,这种说法除了有对《论语》的赞美,还隐含有儒家思想被奉为中国封建社会正统思想的意思。中国的读书人只有学习儒家思想才能到朝廷担任官职的情况最早出现在

A.秦始皇时 B.汉武帝时 C.隋炀帝时 D.明太祖时

15.2009年7月5日,以热比娅为首的民族分裂分子策划乌鲁木齐市打砸抢烧事件,企图分裂新疆。历史上新疆与中原地区的密切联系由来已久。请你判断今新疆地区正式归属我国中央政权的管辖最早开始于

A.张骞出使西域 B.西域的物产传入内地

C.西域都护的设置 D.丝绸之路的开通

16.中原地区的人们能吃到葡萄、石榴这些水果与下列哪个事件有关?

A.西域都护设置 B.张骞出使西域

C.南方经济发展 D.孝文帝改革

17.有一次,华佗给一个病人动手术,可是病人因疼痛无法配合,华佗这时该怎么办呢?

A.将他打休克 B.强行动手术

C.打麻醉针 D.喂服“麻沸散”

18.“仲景”商标入选中国最有价值商标500强,此商标是利用东汉时期“医圣”张仲景的名字来命名,你知道下列哪部书是他写的

A.《九章算术》 B.《青囊书》 C.《本草纲目》 D.《伤寒杂病论》

19.我们经常用“学富五车”来形容知识渊博。可它也说明了战国时期经常使用的书写材料

A.比较轻便 B.比较昂贵 C.笨重,不便携带 D.容易携带

20.小明想利用暑假时间阅读《史记》,在书中他不可能读到的是

A.秦始皇 B.陈胜 C.刘备 D.汉武帝

21.右图文物出土于

A.陕西西安 B.河南洛阳

C.湖北随州 D.河南安阳

22.电视剧《闯关东》讲述的是从清末到九一八事变爆发前,一户山东人家为生活所迫而背井离乡到东北“闯关东”的故事。而在中国古代史上北方人口则大量向南迁移,它所带来的最重要的影响是

A.加剧南方的混乱局面 B.使北方趋于平静

C.促进南方经济发展 D.使北方人口急剧减少

23.一位同学参加中央电视台的开心辞典节目网上答题,题目是选择“世界上第一个把圆周率的数值计算到小数点后7位数的科学家是”她的正确答案应该是

A.祖冲之 B.顾恺之 C.贾思勰 D.王羲之

24.看到成语“画龙点睛”,你最有可能联想起“以形写神”的著名画家

A.顾恺之 B.祖冲之 C.王羲之 D.贾思勰

25.历史图片往往包含着丰富的历史信息和内涵,下列图片中最能将China与中国人民的聪明才智和高超雕塑技术有机结合在一起的是

A B C D

二、填空题(每空1分,共10分)

1、约公元前——————————年,禹建立了我国历史上第一个国家——夏朝;公元前——————————年,秦王嬴政建立了我国历史上第一个统一的多民族的中央集权国家。

2、齐桓公任用——————————为相,发展经济,改革内政,齐国很快富强起来。汉武帝采纳——————————的建议,实行“罢黜百家,独尊儒术”。

3、《——————————》是我国历史上第一步纪传体通史;《——————————》是我国现存的第一步完整的农学著作,也是世界农学史上的优秀著作。

4、石窟艺术体现了三国两晋南北朝时期最高的艺术成就,其中最著名的是——————————(地名)云冈石窟、——————————(地名)龙门石窟。

5、——————————之战后,曹操统一了黄河中下游地区;——————————之战奠定了三国鼎立局面的形成。

三、材料解析题(每小题8分,共24分)

1、阅读下列材料

材料一 法令规定:国家承认土地私有,允许自由买卖。奖励耕战,生产粮食布帛多的人,可免除徭役,根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权。建立县制,由国家直接派官吏治理。

材料二 在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;官员及家属必须穿戴汉族服饰;将鲜卑族的姓氏改为汉族姓氏,把皇族由姓拓跋改为姓元;鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻;采用汉族的官制、律令;学习汉族的礼法,尊崇孔子,以孝治国,提倡尊老、养老的风气等。

(1)根据材料一、材料二分析,它们分别是哪次改革的措施?(2分)

(2)材料一、材料二的改革在当时分别起到了什么作用?(2分)

(3)试分析以上两次改革成功的相同原因。(2分)从两位改革者身上,有什么精神值得我们学习?(2分)

2、山东自古物华天宝,人杰地灵,在众多领域里出现了杰出的历史人物。看下面的图和材料

材料一

材料二

请回答:

(1)材料一中的孔子被誉为—————————————家、—————————————家。(2分)他的主要成就有哪些?(2分)

(2)材料二中的诸葛亮是什么时候的人?(1分)请你写出与他有关的成语(至少写出两个,2分)

(3)请把你知道的古代史上我们山东的历史文化名人写出来。(至少写出一个,1分)

3、阅读下列材料

材料一 秦始皇在咸阳宫举行的一次庆功宴上对群臣说:“天下共苦,战斗不休,以有诸侯”。 ——《史记 秦始皇本纪》

材料二 汉高祖把子弟分封到外地做诸侯王,目的是让他们镇守四海,拱卫天子。可是随着时间的推移,有的诸侯王逐渐在封国内各自为政,不听天子诏令,出入公然使用天子礼仪车驾,时刻图谋举兵夺取皇位。 ——引自教材

请回答:

(1)从材料一中看出,秦始皇认为春秋战国以来,天下战争不断的根源在于西周实行的什么制度?(1分) 基于以上认识,秦始皇实行了什么制度来加强对地方的控制?(1分)

(2)材料二反映了西汉时期国家出现了什么问题?(2分)

(3)汉武帝是如何解决这一问题的?(2分)汉武帝这一措施巧妙在哪里?(2分)

四、简答题(共16分)

1、中国是世界农业的发祥地之一。随着生产工具的不断改进、生产技术的日益完善,农业生产不断得到发展,进而促进了手工业、商业的发展,推动了中国社会的全面进步。

请回答:

(1)春秋战国时期,是古代农业发展的重要时期。这一时期,在农具和耕作技术上出现的主要进步表现在哪些方面?(4分)商鞅变法中实行的哪些措施,促进了农业的发展?(4分)

(2)三国两晋南北朝时期,国家陷入分裂割据局面,而这一时期南方经济却得到了空前的发展,你认为主要原因是什么?(6分)从中你能得到什么启示?(2分)

2009—2010学年第一学期期末考试

七年级历史答题卷

题号 一 二 三 四 总分

1 2 3

得分

二、填空题(每空1分,共10分)

1、———————————— —————————————— 2、———————————— ——————————————

3、———————————— —————————————— 4、———————————— —————————————

5、———————————— ——————————————

三、材料解析题(每小题8分,共24分)

1、(1)

(2)

(3)

2、(1)

(2)

(3)

3、(1)

(2)

(3)

四、简答题(共16分)

七年级历史试题

(时间:70分钟,满分:100分)

一、选择题(下列各题的四个选项中,只有一个符合题意。每小题2分,共50分)

1.元旦假期,小强同学高兴地参观了西安市东郊的一处原始人类遗址,下图是他拍下的照片,据此推断这个遗址是

彩陶 半地穴式的房子

A.半坡遗址 B.北京人遗址 C.元谋人遗址 D.河姆渡遗址

2.当你吃着香喷喷的大米饭时,你可曾想到,稻米在我国有着源远流长的种植史。请你结合所学的历史知识判断,下列哪个地方的先民最早可以品尝香喷喷的米饭?

A.北京周口店 B.陕西半坡村 C.浙江河姆渡 D.山东大汶口

3.历史文物是后人了解历史的第一手资料。通过右图

所示文物,我们可以了解哪一时期的历史

A.尧舜禹时期 B.夏朝

C.商朝 D.秦朝

4.阅读古代史学著作是了解中国古代社会政治、经济的主要途径之一。《左传》记载:“封建亲戚,以藩屏周。”这句话给我们的信息是:西周统治者管理国家实行

A.分封制 B.禅让制 C.世袭制 D.等级制度

5. 战国时期社会大变革的最主要表现是

A.争霸战争频繁 B.铁器、牛耕使用 C.封建制度确立 D.诸子百家争鸣

6.你认为下列哪位历史人物的思想与行为,如果在现代最有希望得到“诺贝尔和平奖”?

A.韩非子 B.墨子 C.老子 D.庄子

7.在联合国大厅悬挂着一则孔子名言,被认为是处理国家间往来的至高准则。这则名言是

A.敏而好学,不耻下问 B.己所不欲,勿施于人

C.学而时习之,不亦说乎 D.有朋自远方来,不亦乐乎

8.2008年5月12日14时28分,四川汶川县发生了里氏8.0级大地震。位于震区附近的都江堰未受到大的损坏,都江堰历经两千多年,依然能够经受住8.0级地震的考验,不能不说这是一个奇迹。它是战国时期谁主持修建的

A.齐桓公 B.屈原 C.李冰 D.商鞅

9.下列古钱币中属于秦统一后规定在全国统一使用的是

A B C D

10.毛泽东讲“百代都行秦政制”,这个“制”指的是下列哪种制度

A.分封制 B.郡县制 C.宗法制 D.世袭制

11.人们总把“秦皇汉武”并称,他们二人在以下哪个问题上采取了相反的措施

A.中央集权 B.经济发展 C.外族入侵 D.儒家学说

12.象棋中的楚河汉界与下列哪个历史事件有关

A.鸿门宴 B.张楚政权

C.霸王别姬 D.楚汉之争

13.中央电视台的《百家讲坛》节目受到人们的广泛欢迎。节目中对汉武帝进行过评述,下面说法最适合他的是

A.他统一六国,建立起中央集权制度

B.他推行大一统措施,使西汉进入鼎盛时期

C.他统治时期被称为“文景之治”

D.他推行改革,促进民族融合

14.中国过去有种说法叫“半部《论语》治天下”,这种说法除了有对《论语》的赞美,还隐含有儒家思想被奉为中国封建社会正统思想的意思。中国的读书人只有学习儒家思想才能到朝廷担任官职的情况最早出现在

A.秦始皇时 B.汉武帝时 C.隋炀帝时 D.明太祖时

15.2009年7月5日,以热比娅为首的民族分裂分子策划乌鲁木齐市打砸抢烧事件,企图分裂新疆。历史上新疆与中原地区的密切联系由来已久。请你判断今新疆地区正式归属我国中央政权的管辖最早开始于

A.张骞出使西域 B.西域的物产传入内地

C.西域都护的设置 D.丝绸之路的开通

16.中原地区的人们能吃到葡萄、石榴这些水果与下列哪个事件有关?

A.西域都护设置 B.张骞出使西域

C.南方经济发展 D.孝文帝改革

17.有一次,华佗给一个病人动手术,可是病人因疼痛无法配合,华佗这时该怎么办呢?

A.将他打休克 B.强行动手术

C.打麻醉针 D.喂服“麻沸散”

18.“仲景”商标入选中国最有价值商标500强,此商标是利用东汉时期“医圣”张仲景的名字来命名,你知道下列哪部书是他写的

A.《九章算术》 B.《青囊书》 C.《本草纲目》 D.《伤寒杂病论》

19.我们经常用“学富五车”来形容知识渊博。可它也说明了战国时期经常使用的书写材料

A.比较轻便 B.比较昂贵 C.笨重,不便携带 D.容易携带

20.小明想利用暑假时间阅读《史记》,在书中他不可能读到的是

A.秦始皇 B.陈胜 C.刘备 D.汉武帝

21.右图文物出土于

A.陕西西安 B.河南洛阳

C.湖北随州 D.河南安阳

22.电视剧《闯关东》讲述的是从清末到九一八事变爆发前,一户山东人家为生活所迫而背井离乡到东北“闯关东”的故事。而在中国古代史上北方人口则大量向南迁移,它所带来的最重要的影响是

A.加剧南方的混乱局面 B.使北方趋于平静

C.促进南方经济发展 D.使北方人口急剧减少

23.一位同学参加中央电视台的开心辞典节目网上答题,题目是选择“世界上第一个把圆周率的数值计算到小数点后7位数的科学家是”她的正确答案应该是

A.祖冲之 B.顾恺之 C.贾思勰 D.王羲之

24.看到成语“画龙点睛”,你最有可能联想起“以形写神”的著名画家

A.顾恺之 B.祖冲之 C.王羲之 D.贾思勰

25.历史图片往往包含着丰富的历史信息和内涵,下列图片中最能将China与中国人民的聪明才智和高超雕塑技术有机结合在一起的是

A B C D

二、填空题(每空1分,共10分)

1、约公元前——————————年,禹建立了我国历史上第一个国家——夏朝;公元前——————————年,秦王嬴政建立了我国历史上第一个统一的多民族的中央集权国家。

2、齐桓公任用——————————为相,发展经济,改革内政,齐国很快富强起来。汉武帝采纳——————————的建议,实行“罢黜百家,独尊儒术”。

3、《——————————》是我国历史上第一步纪传体通史;《——————————》是我国现存的第一步完整的农学著作,也是世界农学史上的优秀著作。

4、石窟艺术体现了三国两晋南北朝时期最高的艺术成就,其中最著名的是——————————(地名)云冈石窟、——————————(地名)龙门石窟。

5、——————————之战后,曹操统一了黄河中下游地区;——————————之战奠定了三国鼎立局面的形成。

三、材料解析题(每小题8分,共24分)

1、阅读下列材料

材料一 法令规定:国家承认土地私有,允许自由买卖。奖励耕战,生产粮食布帛多的人,可免除徭役,根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权。建立县制,由国家直接派官吏治理。

材料二 在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;官员及家属必须穿戴汉族服饰;将鲜卑族的姓氏改为汉族姓氏,把皇族由姓拓跋改为姓元;鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻;采用汉族的官制、律令;学习汉族的礼法,尊崇孔子,以孝治国,提倡尊老、养老的风气等。

(1)根据材料一、材料二分析,它们分别是哪次改革的措施?(2分)

(2)材料一、材料二的改革在当时分别起到了什么作用?(2分)

(3)试分析以上两次改革成功的相同原因。(2分)从两位改革者身上,有什么精神值得我们学习?(2分)

2、山东自古物华天宝,人杰地灵,在众多领域里出现了杰出的历史人物。看下面的图和材料

材料一

材料二

请回答:

(1)材料一中的孔子被誉为—————————————家、—————————————家。(2分)他的主要成就有哪些?(2分)

(2)材料二中的诸葛亮是什么时候的人?(1分)请你写出与他有关的成语(至少写出两个,2分)

(3)请把你知道的古代史上我们山东的历史文化名人写出来。(至少写出一个,1分)

3、阅读下列材料

材料一 秦始皇在咸阳宫举行的一次庆功宴上对群臣说:“天下共苦,战斗不休,以有诸侯”。 ——《史记 秦始皇本纪》

材料二 汉高祖把子弟分封到外地做诸侯王,目的是让他们镇守四海,拱卫天子。可是随着时间的推移,有的诸侯王逐渐在封国内各自为政,不听天子诏令,出入公然使用天子礼仪车驾,时刻图谋举兵夺取皇位。 ——引自教材

请回答:

(1)从材料一中看出,秦始皇认为春秋战国以来,天下战争不断的根源在于西周实行的什么制度?(1分) 基于以上认识,秦始皇实行了什么制度来加强对地方的控制?(1分)

(2)材料二反映了西汉时期国家出现了什么问题?(2分)

(3)汉武帝是如何解决这一问题的?(2分)汉武帝这一措施巧妙在哪里?(2分)

四、简答题(共16分)

1、中国是世界农业的发祥地之一。随着生产工具的不断改进、生产技术的日益完善,农业生产不断得到发展,进而促进了手工业、商业的发展,推动了中国社会的全面进步。

请回答:

(1)春秋战国时期,是古代农业发展的重要时期。这一时期,在农具和耕作技术上出现的主要进步表现在哪些方面?(4分)商鞅变法中实行的哪些措施,促进了农业的发展?(4分)

(2)三国两晋南北朝时期,国家陷入分裂割据局面,而这一时期南方经济却得到了空前的发展,你认为主要原因是什么?(6分)从中你能得到什么启示?(2分)

2009—2010学年第一学期期末考试

七年级历史答题卷

题号 一 二 三 四 总分

1 2 3

得分

二、填空题(每空1分,共10分)

1、———————————— —————————————— 2、———————————— ——————————————

3、———————————— —————————————— 4、———————————— —————————————

5、———————————— ——————————————

三、材料解析题(每小题8分,共24分)

1、(1)

(2)

(3)

2、(1)

(2)

(3)

3、(1)

(2)

(3)

四、简答题(共16分)

同课章节目录