2020初中历史人教版八年级下册 第 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索 质量检测习题(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 2020初中历史人教版八年级下册 第 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索 质量检测习题(含答案解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 341.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-06-16 19:33:09 | ||

图片预览

文档简介

八年级下册第二单元

社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

质量检测习题

一、选择题

“工业化的速度首先决定于重工业的发展,因此我们必须以发展重工业为大规模建设的重

点。”据此,我国开始实施(

)

A.土地改革

B.第一个五年计划

C.农业合作化运动

D.“大跃进”运动

为了便于记忆历史知识,我们常用简洁的词语来总结某一时期的主要建设成就。“一

桥”“二铁”“三藏”总结的是我国哪一时期的建设成就(

)

A.1953—1957

年

B.1957—1965

年C.1966—1976

年

D.1978—2000

年

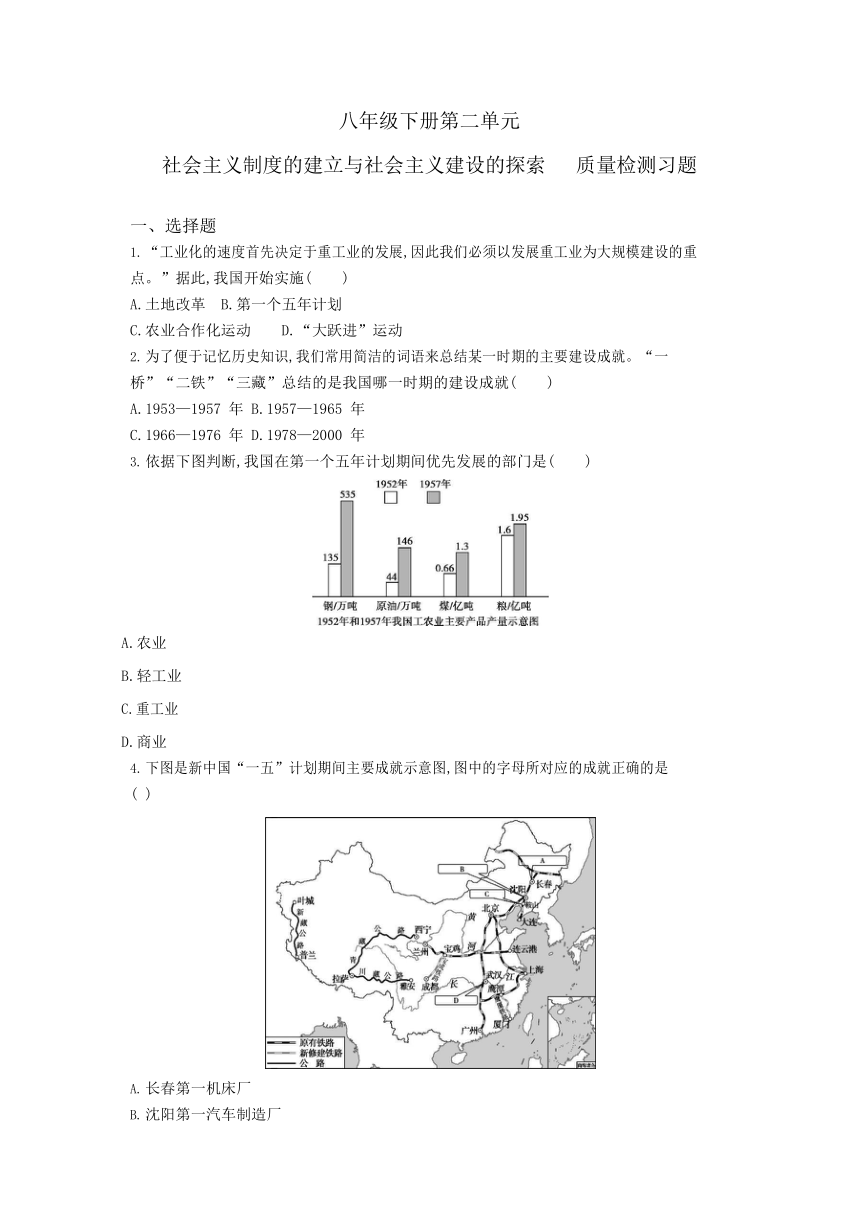

依据下图判断,我国在第一个五年计划期间优先发展的部门是(

)

A.农业

B.轻工业

C.重工业

D.商业

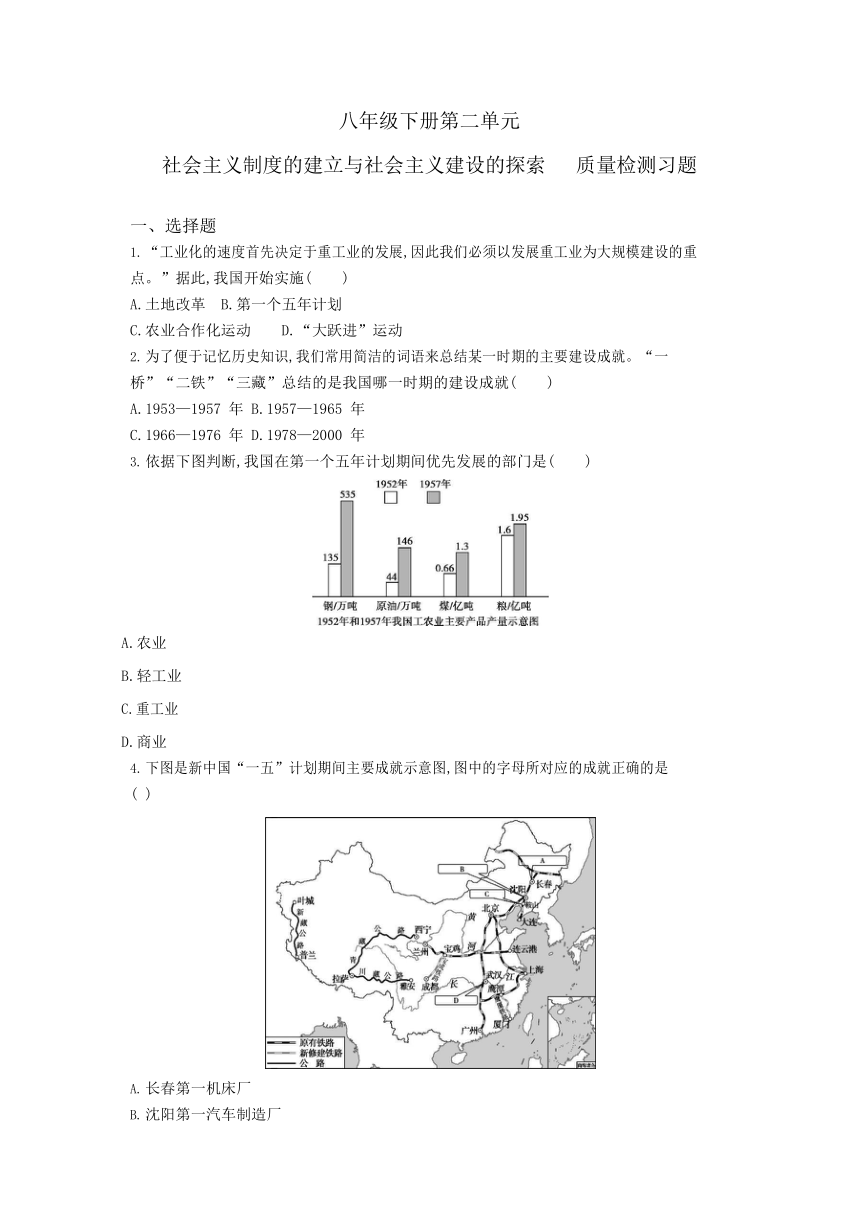

下图是新中国“一五”计划期间主要成就示意图,图中的字母所对应的成就正确的是

(

)

长春第一机床厂

沈阳第一汽车制造厂

鞍山油田

武汉长江大桥

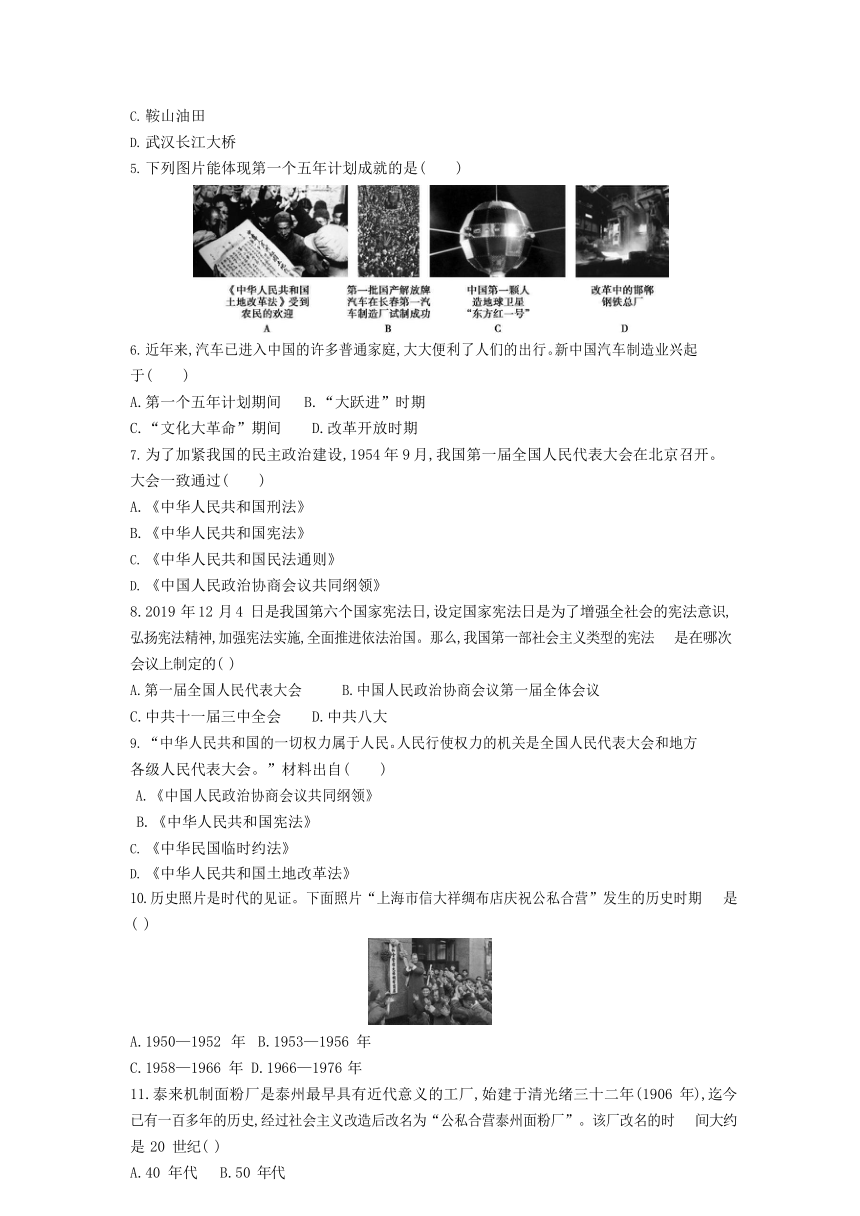

下列图片能体现第一个五年计划成就的是(

)

近年来,汽车已进入中国的许多普通家庭,大大便利了人们的出行。新中国汽车制造业兴起

于(

)

A.第一个五年计划期间

B.“大跃进”时期C.“文化大革命”期间

D.改革开放时期

为了加紧我国的民主政治建设,1954

年

9

月,我国第一届全国人民代表大会在北京召开。大会一致通过(

)

A.《中华人民共和国刑法》B.《中华人民共和国宪法》

《中华人民共和国民法通则》

《中国人民政治协商会议共同纲领》

8.2019

年

12

月

4

日是我国第六个国家宪法日,设定国家宪法日是为了增强全社会的宪法意识,弘扬宪法精神,加强宪法实施,全面推进依法治国。那么,我国第一部社会主义类型的宪法

是在哪次会议上制定的(

)

A.第一届全国人民代表大会

B.中国人民政治协商会议第一届全体会议

C.中共十一届三中全会

D.中共八大

“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方

各级人民代表大会。”材料出自(

)

A.《中国人民政治协商会议共同纲领》

B.《中华人民共和国宪法》

《中华民国临时约法》

《中华人民共和国土地改革法》

10.历史照片是时代的见证。下面照片“上海市信大祥绸布店庆祝公私合营”发生的历史时期

是

(

)

A.1950—1952

年

B.1953—1956

年C.1958—1966

年

D.1966—1976

年

11.泰来机制面粉厂是泰州最早具有近代意义的工厂,始建于清光绪三十二年(1906

年),迄今已有一百多年的历史,经过社会主义改造后改名为“公私合营泰州面粉厂”。该厂改名的时

间大约是

20

世纪(

)

A.40

年代

B.50

年代

C.70

年代

D.80

年代

12.1956

年社会主义基本制度在我国建立起来,其主要依据是(

)

A.抗美援朝战争的胜利

B.“一五”计划的实施

C.公有制经济占主导地位

D.“大跃进”运动的开展

13.下列措施中,实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的是(

)

A.土地改革

B.三大改造

C.人民公社化运动

D.新经济政策

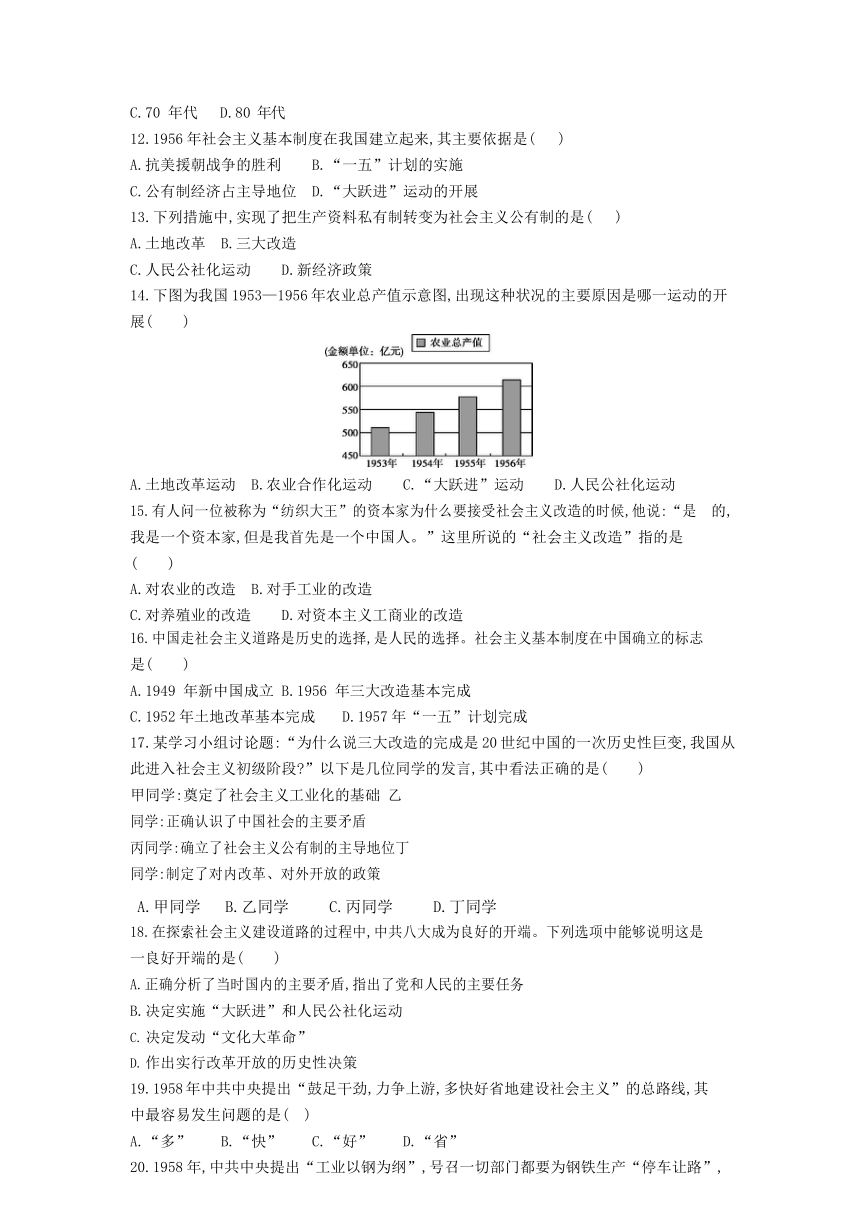

14.下图为我国

1953—1956

年农业总产值示意图,出现这种状况的主要原因是哪一运动的开展(

)

A.土地改革运动

B.农业合作化运动

C.“大跃进”运动

D.人民公社化运动

15.有人问一位被称为“纺织大王”的资本家为什么要接受社会主义改造的时候,他说:“是

的,我是一个资本家,但是我首先是一个中国人。”这里所说的“社会主义改造”指的是

(

)

A.对农业的改造

B.对手工业的改造

C.对养殖业的改造

D.对资本主义工商业的改造

16.中国走社会主义道路是历史的选择,是人民的选择。社会主义基本制度在中国确立的标志

是(

)

A.1949

年新中国成立

B.1956

年三大改造基本完成

C.1952

年土地改革基本完成

D.1957

年“一五”计划完成

17.某学习小组讨论题:“为什么说三大改造的完成是

20

世纪中国的一次历史性巨变,我国从此进入社会主义初级阶段?”以下是几位同学的发言,其中看法正确的是(

)

甲同学:奠定了社会主义工业化的基础

乙同学:正确认识了中国社会的主要矛盾

丙同学:确立了社会主义公有制的主导地位丁同学:制定了对内改革、对外开放的政策

A.甲同学

B.乙同学

C.丙同学

D.丁同学

18.在探索社会主义建设道路的过程中,中共八大成为良好的开端。下列选项中能够说明这是

一良好开端的是(

)

A.正确分析了当时国内的主要矛盾,指出了党和人民的主要任务

B.决定实施“大跃进”和人民公社化运动

决定发动“文化大革命”

作出实行改革开放的历史性决策

19.1958

年中共中央提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,其中最容易发生问题的是(

)

A.“多”

B.“快”

C.“好”

D.“省”

20.1958

年,中共中央提出“工业以钢为纲”,号召一切部门都要为钢铁生产“停车让路”,

支援大炼钢铁。为了炼钢,人们砸铁锅,收废铁,甚至拆下铁窗、铁门做原料。这一现象反映

的是(

)

A.三大改造的基本完成

B.第一个五年计划的实施C.“大跃进”运动的开展

D.人民公社化运动的进行

21.1958

年,《红旗》杂志发表文章,号召成立大公社。不久,北戴河会议通过《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》,随后全国各地迅速掀起了人民公社化运动高潮。这充分反映了(

)

A.平均主义和“共产”风是时代的要求、人民的共同愿望

B.国家发展经济毫无计划和目标

C.国家在发展经济时没有制定出总的路线方针和政策

D.广大人民群众迫切要求改变我国经济落后状况的愿望

22.“脚踏黄河水倒流,搬来泰山做枕头。决心苦战十五年,(钢产量)赶上英国不发愁。”与这

首歌谣相关的历史事件是(

)

A.三大改造的基本完成

B.国营企业改革C.“大跃进”运动

D.“一五”计划的完成

23.1958

年

6

月

22

日,毛泽东在《两年超过英国》的报告上批示:“超过英国,不是十五年,也不是七年,只需要两年到三年,两年是可能的。这里主要是钢。”你认为与此批示有关的运动

是

(

)

A.三大改造

B.“大跃进”运动

C.人民公社化运动

D.“文化大革命”

24.新中国成立后,人民政府对土地政策进行了四次重大调整。其中,以提高公有化程度、扩大

公有化规模为显著特征的是(

)

A.土地改革运动

B.农业合作化运动

C.人民公社化运动

D.家庭联产承包

25.20

世纪

60

年代初,中共中央对国民经济进行调整的主要原因是(

)

A.经济发展速度过快

B.“大跃进”和人民公社化运动使经济发展遇到困难

C.工业发展速度太慢

D.人民生产积极性不高

26.“文化大革命”的实际指挥机构是(

)

A.中国共产党中央委员会

B.中国共产党中央政治局

C.中央文革小组

D.国务院

27.一些历史名词往往被打上时代的烙印。“大串联”“红卫兵”“停课闹革命”发生在

(

)

A.土地改革时期

B.整风运动时期

C.“大跃进”时期

D.“文化大革命”时期

28.这个城市的许多地方以“铁人”命名:铁人中学、铁人小学、铁人广场、铁人大道……铁

人的印记已深深地烙在这一片热土之上。“这一片热土”指的是(

)

A.兰考

B.大庆

C.武汉

D.鞍山

29.20

世纪

60

年代,一位县委书记在临终前对女儿嘱咐道:“你从我手里继承的,只有党的事业,其他什么也没有,我留给你的,只有一套《毛泽东选集》。”这位英雄模范人物是(

)

A.邓稼先

B

王进喜

C.焦裕禄

D.雷锋

30.他是湖南人,他助人为乐,为人民做了大量的好事;他的名字在中国已经成了“好人好事”

的代名词。他是(

)

A.雷锋

B.王进喜

C.邱少云

D.焦裕禄

二、非选择题

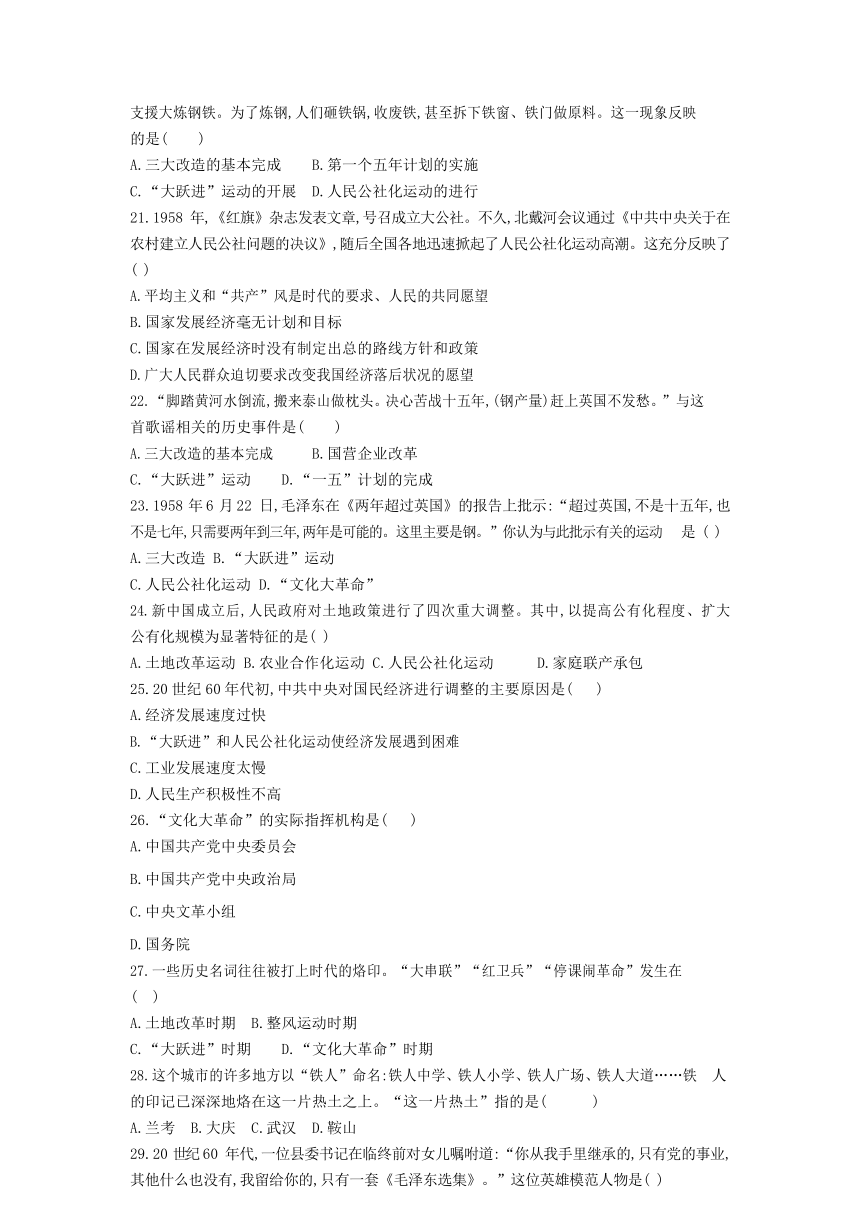

1.阅读下列材料:

材料一

新中国成立初期我国主要农产品产量表(单位:万吨)

种类

1950

年

1951

年

1952

年

粮食

13

213

14

369

16

392

棉花

69.2

103.1

130.4

材料二

我国在“一五”计划时期各部门的投资比例是:工业占

58.2%,农林水利占7.6%,运输邮电占

19.2%,文化教育和卫生占

7.2%,其他占

7.8%。在工业内部,轻重工业之间的投资比例大体是

1︰7.9。

请回答:

根据材料一并结合所学知识回答:促进新中国成立初期我国农业发展的主要原因是什

么?

材料二表明“一五”计划期间我国国民经济投资的重点是什么?“一五”计划的完成有

什么历史作用?

2.阅读下列材料:

材料一

“中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家,实行工人阶级领导的、

以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政,反对帝国主义、封建

主义和官僚资本主义,为中国的独立、民主、和平、统一和富强而奋斗。”

材料二

“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表

大会和地方各级人民代表大会。”

请回答:

材料一出自什么纲领性文件?它是哪年在什么会议上通过的?

材料二出自什么法律文献?它是哪年在什么会议上制定的?该文献的性质是怎样的?

依据材料二回答,人民行使权力的机关是什么?

3.阅读下列材料:

材料一

下面是我国“一五”计划期间各个部门的投资比例图。在工业内部,轻重工业

之间的投资比例约为

1∶7.9。

材料二

20

世纪

50

年代我国经济成分变化表(%)

国营经济

合作社经济

公私合营经济

个体经济

资本

主义经

济

1952

年

19.1

1.5

0.7

71.8

6.9

1956

年

32.2

53.4

7.3

7.1

0

——均改编自苏星《新中国经济史》

请回答:

材料一反映了“一五”计划的什么特点?

结合材料一和所学知识,归纳“一五”计划的基本任务。

依据材料二,概括经济成分变化的结果。

我国进入社会主义初级阶段的标志是什么?

中国近现代史上,社会性质发生过三次变化,请指出中国社会性质有哪三次变化。简要说

明每次变化的主要原因是什么。

5.阅读下列材料:

材料一

根据社会主义基本制度已经在我国建立起来的新形势,大会分析了当时国内的主要矛盾,指出党和人民的主要任务是集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工

业国。大会坚持既反保守又反冒进,即在综合平衡中稳步前进的经济建设方针。

材料二

一个萝卜千斤重,两头毛驴拉不动

请回答:

材料一中“大会”是指党的哪次全国代表大会?简要指出该大会召开的主要历史意义。

材料二中的现象是否违背了材料一中的指导方针?简要说明理由。

6.识读下图,回答问题。

上面图片所反映的内容哪一幅是虚假的?哪一幅是真实的?

1958

年我国出现了什么重大失误?

今天我们应该吸取什么教训?

7.阅读下列材料,回答问题。

材料一

它是我国第一部社会主义性质的国家根本大法,它规定中华人民共和国的一切

权力属于人民,社会主义制度是中华人民共和国的根本制度。

材料二

“文化大革命”期间,我国的法律制度遭到严重的破坏,出现了许多冤假错案。

当时的国家主席也遭到残酷迫害,含冤去世。这是中华人民共和国历史上最大的一起冤案。

材料三

在我国,对违法者无论是官是民,也无论职位高低,一律绳之以法。原北京市委

书记陈希同、原全国人大常委会副委员长成克杰等,均因贪污受贿受到法律的严惩。

材料一中的“它”是什么?

材料二中的“国家主席”是谁?

(3)材料三告诉我们,不管谁触犯法律,都会受到法律严惩,这是因为司法部门坚持什么原

则?

参考答案

一、选择题

答案

B

本题考查知识点“一五”计划。切入点为“工业化”“重工业”。为有计划地

进行社会主义建设,我国政府编制了发展国民经济的“一五”计划,集中主要力量发展重工业。故选择

B

项。

答案

A

本题考查知识点“一五”计划。切入点是“一桥”“二铁”“三藏”。“一桥”

是指武汉长江大桥,“二铁”是指宝成铁路、鹰厦铁路,“三藏”是指新藏公路、青藏公路、

川藏公路。这些都是

1953—1957

年“一五”计划时期的成就。故选择

A

项。

答案

C

本题主要考查学生根据图片信息分析问题的能力。由图片信息可以得出第一个

五年计划时期优先发展重工业,故选择

C

项。

答案

D

本题考查知识点“一五”计划,考查学生的识图能力。A

处对应的成就是长春第一汽车制造厂,B

处对应的成就是沈阳飞机制造厂和沈阳第一机床厂,C

处对应的成就是鞍山钢铁公司,D

处对应的成就是武汉长江大桥。故选择

D

项。

答案

B

本题考查知识点“一五”计划,考查学生的识记能力。切入点是“第一个五年计划成就”。“一五”计划期间第一批国产解放牌汽车在长春第一汽车制造厂试制成功。故选

择

B

项。

答案

A

本题考查知识点“一五”计划的成就。1956

年,长春第一汽车制造厂生产出中国第一辆解放牌汽车,故选择

A

项。

答案

B

本题考查知识点《中华人民共和国宪法》。切入点为“1954

年

9

月”“第一届全国人民代表大会”。1954

年

9

月,第一届全国人民代表大会在北京召开,大会制定了《中华人民共和国宪法》,这是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。故选择

B

项。

答案

A

本题考查知识点我国第一部社会主义类型的宪法,考查学生的识记和辨析能力。

联系所学知识可知,1954

年

9

月,第一届全国人民代表大会在北京召开,大会制定了《中华人民共和国宪法》,这是我国第一部社会主义类型的宪法。故选择

A

项。

答案

B

本题考查知识点《中华人民共和国宪法》。切入点为“一切权力属于人民”“全国人民代表大会”。1954

年

9

月,第一届全国人民代表大会在北京召开。大会制定了《中华人民共和国宪法》。题干材料就出自《中华人民共和国宪法》。故选择

B

项。

10.答案

B

本题考查知识点对资本主义工商业社会主义改造。公私合营是对资本主义工商

业社会主义改造的方式,它发生在三大改造时期,即

1953—1956

年。故选择

B

项。

11.答案

B

本题考查学生的识记、分析能力。根据题干中的“公私合营”等信息并联系所

学可知,从

1954

年起,国家对资本主义工商业的社会主义改造,逐步发展为企业的公私合

营,1956

年初,资本主义工商业的社会主义改造出现了全行业公私合营的高潮,故选择

B。

12.答案

C

本题切入点为“1956

年”“社会主义基本制度”“主要依据”。到

1956

年底,

国家基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,公有制经济占主导地位,社会主义基本制度在我国建立起来。故

选择

C

项。

13.答案

B

本题考查知识点三大改造,考查学生的知识再现能力。三大改造的基本完成,实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,社会主义基本制度在我国建立起来。故选择

B

项。

14.答案

B

本题考查学生再认再现史实和识图分析的能力。示意图反映了我国

1953—1956

年农业总产值逐年升高。1953—1956

年,我国推行农业合作化运动,引导农民参加农业生产合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路,促进了农业的发展。B

项符合题意。

15.答案

D

本题考查学生提取有效信息的能力。题干中的重要信息是“资本家”,据此判断,

这里所说的“社会主义改造”指的是国家对资本主义工商业的改造。

16.答案

B

本题考查知识点社会主义三大改造。三大改造的基本完成标志着我国建立起社

会主义基本制度,故选择

B

项。

17.答案

C

本题考查知识点三大改造,考查学生的知识再现能力。1956

年底,三大改造基本完成,实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,社会主义公有制的主导地位确立,我国建立起社会主义基本制度,进入社会主义初级阶段。故选择

C

项。

18.答案

A

中共八大正确分析了当时国内的主要矛盾,指出党和人民的主要任务是集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国,是探索社会主义建设道路的良好开端,

故选

A。

19.答案

B

在“总路线”指引下发动的“大跃进”运动,一味追求经济建设的“快”(高速度),不注重经济的健康发展,浮夸风盛行,造成了人力、物力、财力的极大浪费,给国家造成

了巨大灾难。故选

B。

20.答案

C

本题考查知识点“大跃进”运动。切入点为“1958

年”“大炼钢铁”。1958

年,全国掀起了以大炼钢铁为中心的“大跃进”运动。故选择

C

项。

21.答案

D

本题考查知识点人民公社化运动,考查学生的理解能力。根据材料中的“全国各地迅速掀起了人民公社化运动高潮”等信息并结合所学可知,1958

年,全国掀起了“大跃进”

和人民公社化运动。这反映了广大人民群众迫切要求改变我国经济落后状况的愿望。故选择

D

项。

22.答案

C

本题考查知识点“大跃进”运动。切入点为“钢产量”“赶上英国”。“大跃进”表现在工业上,首先是要求钢产量指标翻一番,还提出赶超英国的口号。故选择

C

项。23.答案

B

本题考查知识点“大跃进”运动,考查学生对材料的理解能力。切入点为“1958

年”“《两年超过英国》”。在“大跃进”运动时期,为了赶超英国,全民大炼钢铁。故选择

B

项。

24.答案

C

本题考查知识点人民公社化运动。根据所学可知,以提高公有化程度、扩大公有

化规模为显著特征的是人民公社化运动。故选择

C

项。

25.答案

B

本题考查学生的识记能力。“大跃进”和人民公社化运动使经济发展遇到困难,

为此,20

世纪

60

年代初,中共中央对国民经济进行调整。

26.答案

C

本题考查学生的识记和辨析能力。根据所学可知,中央文革小组是“文化大革命”

的实际指挥部。

27.答案

D

本题考查“文化大革命”的相关知识。根据所学可知,题中这些历史名词都出

现在“文化大革命”时期,故选择

D

项。

28.答案

B

“铁人”王进喜是大庆石油工人。故选

B。

29.答案

C

本题考查的知识点是探索建设社会主义时期的英雄模范人物,考查学生提炼信息和辨析的能力。由题干信息“20

世纪

60

年代”“县委书记”并联系所学可知,题干中的这位英雄模范人物是焦裕禄。故选择

C

项。

30.答案

A

本题考查知识点雷锋,切入点为“助人为乐”“好人好事”。雷锋是一名普通的解放军战士,默默无闻地为人民做了很多好事。他以公而忘私、助人为乐的共产主义风格

和言行一致的工作作风,成为全国人民学习的榜样。故选择

A

项。

二、非选择题

1.答案

(1)土地改革的进行。

(2)重工业。作用:使我国开始改变工业落后面貌,向社会主义工业化迈进。

解析

(1)根据材料一中主要农产品产量的数据可看出主要农产品产量不断增长,联系所学可知,这与

1950—1952

年进行的土地改革有关。(2)由材料二可知,“一五”计划期间我国国民经济投资的重点是重工业。“一五”计划完成的历史作用根据所学知识回答即可。

2.答案

(1)《中国人民政治协商会议共同纲领》。1949

年,中国人民政治协商会议第一届全体会议。

《中华人民共和国宪法》。1954

年,第一届全国人民代表大会。我国第一部社会主义类型的宪法。

全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

解析

本题考查学生阅读分析材料的能力。解答本题的关键是对材料出处的判断。第(1)问

第一小问由关键信息“中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家”可判断出自

《中国人民政治协商会议共同纲领》;第二小问结合所学即可回答。第(2)问第一小问依据“人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会”可判断出自《中华人

民共和国宪法》;在正确判断的基础上,结合教材回答第(2)问第二、三小问。第(3)问结合材

料二回答即可。

3.答案

(1)优先发展重工业。

集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;相应地发展交

通运输业、轻工业、农业和商业;相应地培养建设人才;等等。

社会主义公有制形式在国民经济中占据主导地位。(或社会主义基本制度在我国建立

起来)

1956

年,三大改造的基本完成。

解析

本题考查知识点“一五”计划和三大改造。通过材料一可以归纳出第(1)问“一五”

计划的特点是优先发展重工业;结合教材及材料一分析可以答出第(2)问“一五”计划的基本任务;第(3)问,通过表格中数据对比,得出社会主义公有制形式在国民经济中占据主导地位;第(4)问考查我国进入社会主义初级阶段的标志,三大改造的基本完成,使我国建立起社会主义基本制度,从此,我国进入社会主义初级阶段。

答案

(1)第一次,鸦片战争后,中国由封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会。主要原因:

西方资本主义国家入侵,清政府出卖国家主权和民族利益,中国战败,社会的主要矛盾发生了根本变化。

第二次,1949

年中华人民共和国成立,中国由半殖民地半封建社会进入新民主主义社会。主要原因:中国人民进行了一百多年不屈不挠的斗争,终于在中国共产党的领导下,推

翻了三座大山的压迫,建立了中华人民共和国。

第三次,1956

年底三大改造基本完成,中国由新民主主义社会进入社会主义社会(或社会主义初级阶段)。主要原因:中国共产党领导人民有计划地进行社会主义改造,实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,所有制方面的社会主义革命取得了决定性胜利。

解析

中国近现代史上社会性质的变化是由封建社会到半殖民地半封建社会然后到新民主主义社会,再到社会主义社会,与社会性质变化相关的事件分别是鸦片战争、中华人民共和国

的成立和三大改造的基本完成,结合所学知识概括每次变化的主要原因。

5.答案

(1)党的第八次全国代表大会。意义:中共八大是一次极为重要的会议,为我国全面进行社会主义建设指明了方向,具有重要的历史意义。

(2)是。理由:材料二中的现象反映了

1958

年发动的“大跃进”运动。“大跃进”运动片面追求工农业生产和建设的高速度,不断大幅度提高生产计划指标,浮夸风盛行。这与材料

一中的“稳步前进的经济建设方针”相违背。

解析

第(1)问,通过认真阅读材料一内容,可看出此会议是探索社会主义建设道路的良好开端——中共八大,然后简述中共八大召开的主要历史意义即可。第(2)问,材料二中的现象反

映了

1958

年发动的“大跃进”运动,其违背了材料一中的指导方针;“理由”根据所学知识回答即可。

6.答案

(1)图

l

是虚假的,图

2

是真实的。

“大跃进”和人民公社化运动,以高指标、瞎指挥、浮夸风、“共产”风为标志的“左”

的错误严重泛滥开来。

遵循经济发展的客观规律;立足本国国情,保持经济稳定持续增长;坚持实事求是,一

切从实际出发。

解析

图1

是“大跃进”运动时期浮夸风的表现,这些报道是虚假的,图2

是当时全民大炼钢铁的真实反映。结合所学知识和生活实际回答各小问即可。

答案

(1)《中华人民共和国宪法》。(2)刘少奇。

(3)法律面前,人人平等。(或执法必严,违法必究)

解析

本题考查学生的识记、运用能力。第(1)(2)问依据所学知识解答即可。第(3)问答案

不唯一,言之成理即可。

社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

质量检测习题

一、选择题

“工业化的速度首先决定于重工业的发展,因此我们必须以发展重工业为大规模建设的重

点。”据此,我国开始实施(

)

A.土地改革

B.第一个五年计划

C.农业合作化运动

D.“大跃进”运动

为了便于记忆历史知识,我们常用简洁的词语来总结某一时期的主要建设成就。“一

桥”“二铁”“三藏”总结的是我国哪一时期的建设成就(

)

A.1953—1957

年

B.1957—1965

年C.1966—1976

年

D.1978—2000

年

依据下图判断,我国在第一个五年计划期间优先发展的部门是(

)

A.农业

B.轻工业

C.重工业

D.商业

下图是新中国“一五”计划期间主要成就示意图,图中的字母所对应的成就正确的是

(

)

长春第一机床厂

沈阳第一汽车制造厂

鞍山油田

武汉长江大桥

下列图片能体现第一个五年计划成就的是(

)

近年来,汽车已进入中国的许多普通家庭,大大便利了人们的出行。新中国汽车制造业兴起

于(

)

A.第一个五年计划期间

B.“大跃进”时期C.“文化大革命”期间

D.改革开放时期

为了加紧我国的民主政治建设,1954

年

9

月,我国第一届全国人民代表大会在北京召开。大会一致通过(

)

A.《中华人民共和国刑法》B.《中华人民共和国宪法》

《中华人民共和国民法通则》

《中国人民政治协商会议共同纲领》

8.2019

年

12

月

4

日是我国第六个国家宪法日,设定国家宪法日是为了增强全社会的宪法意识,弘扬宪法精神,加强宪法实施,全面推进依法治国。那么,我国第一部社会主义类型的宪法

是在哪次会议上制定的(

)

A.第一届全国人民代表大会

B.中国人民政治协商会议第一届全体会议

C.中共十一届三中全会

D.中共八大

“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方

各级人民代表大会。”材料出自(

)

A.《中国人民政治协商会议共同纲领》

B.《中华人民共和国宪法》

《中华民国临时约法》

《中华人民共和国土地改革法》

10.历史照片是时代的见证。下面照片“上海市信大祥绸布店庆祝公私合营”发生的历史时期

是

(

)

A.1950—1952

年

B.1953—1956

年C.1958—1966

年

D.1966—1976

年

11.泰来机制面粉厂是泰州最早具有近代意义的工厂,始建于清光绪三十二年(1906

年),迄今已有一百多年的历史,经过社会主义改造后改名为“公私合营泰州面粉厂”。该厂改名的时

间大约是

20

世纪(

)

A.40

年代

B.50

年代

C.70

年代

D.80

年代

12.1956

年社会主义基本制度在我国建立起来,其主要依据是(

)

A.抗美援朝战争的胜利

B.“一五”计划的实施

C.公有制经济占主导地位

D.“大跃进”运动的开展

13.下列措施中,实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的是(

)

A.土地改革

B.三大改造

C.人民公社化运动

D.新经济政策

14.下图为我国

1953—1956

年农业总产值示意图,出现这种状况的主要原因是哪一运动的开展(

)

A.土地改革运动

B.农业合作化运动

C.“大跃进”运动

D.人民公社化运动

15.有人问一位被称为“纺织大王”的资本家为什么要接受社会主义改造的时候,他说:“是

的,我是一个资本家,但是我首先是一个中国人。”这里所说的“社会主义改造”指的是

(

)

A.对农业的改造

B.对手工业的改造

C.对养殖业的改造

D.对资本主义工商业的改造

16.中国走社会主义道路是历史的选择,是人民的选择。社会主义基本制度在中国确立的标志

是(

)

A.1949

年新中国成立

B.1956

年三大改造基本完成

C.1952

年土地改革基本完成

D.1957

年“一五”计划完成

17.某学习小组讨论题:“为什么说三大改造的完成是

20

世纪中国的一次历史性巨变,我国从此进入社会主义初级阶段?”以下是几位同学的发言,其中看法正确的是(

)

甲同学:奠定了社会主义工业化的基础

乙同学:正确认识了中国社会的主要矛盾

丙同学:确立了社会主义公有制的主导地位丁同学:制定了对内改革、对外开放的政策

A.甲同学

B.乙同学

C.丙同学

D.丁同学

18.在探索社会主义建设道路的过程中,中共八大成为良好的开端。下列选项中能够说明这是

一良好开端的是(

)

A.正确分析了当时国内的主要矛盾,指出了党和人民的主要任务

B.决定实施“大跃进”和人民公社化运动

决定发动“文化大革命”

作出实行改革开放的历史性决策

19.1958

年中共中央提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,其中最容易发生问题的是(

)

A.“多”

B.“快”

C.“好”

D.“省”

20.1958

年,中共中央提出“工业以钢为纲”,号召一切部门都要为钢铁生产“停车让路”,

支援大炼钢铁。为了炼钢,人们砸铁锅,收废铁,甚至拆下铁窗、铁门做原料。这一现象反映

的是(

)

A.三大改造的基本完成

B.第一个五年计划的实施C.“大跃进”运动的开展

D.人民公社化运动的进行

21.1958

年,《红旗》杂志发表文章,号召成立大公社。不久,北戴河会议通过《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》,随后全国各地迅速掀起了人民公社化运动高潮。这充分反映了(

)

A.平均主义和“共产”风是时代的要求、人民的共同愿望

B.国家发展经济毫无计划和目标

C.国家在发展经济时没有制定出总的路线方针和政策

D.广大人民群众迫切要求改变我国经济落后状况的愿望

22.“脚踏黄河水倒流,搬来泰山做枕头。决心苦战十五年,(钢产量)赶上英国不发愁。”与这

首歌谣相关的历史事件是(

)

A.三大改造的基本完成

B.国营企业改革C.“大跃进”运动

D.“一五”计划的完成

23.1958

年

6

月

22

日,毛泽东在《两年超过英国》的报告上批示:“超过英国,不是十五年,也不是七年,只需要两年到三年,两年是可能的。这里主要是钢。”你认为与此批示有关的运动

是

(

)

A.三大改造

B.“大跃进”运动

C.人民公社化运动

D.“文化大革命”

24.新中国成立后,人民政府对土地政策进行了四次重大调整。其中,以提高公有化程度、扩大

公有化规模为显著特征的是(

)

A.土地改革运动

B.农业合作化运动

C.人民公社化运动

D.家庭联产承包

25.20

世纪

60

年代初,中共中央对国民经济进行调整的主要原因是(

)

A.经济发展速度过快

B.“大跃进”和人民公社化运动使经济发展遇到困难

C.工业发展速度太慢

D.人民生产积极性不高

26.“文化大革命”的实际指挥机构是(

)

A.中国共产党中央委员会

B.中国共产党中央政治局

C.中央文革小组

D.国务院

27.一些历史名词往往被打上时代的烙印。“大串联”“红卫兵”“停课闹革命”发生在

(

)

A.土地改革时期

B.整风运动时期

C.“大跃进”时期

D.“文化大革命”时期

28.这个城市的许多地方以“铁人”命名:铁人中学、铁人小学、铁人广场、铁人大道……铁

人的印记已深深地烙在这一片热土之上。“这一片热土”指的是(

)

A.兰考

B.大庆

C.武汉

D.鞍山

29.20

世纪

60

年代,一位县委书记在临终前对女儿嘱咐道:“你从我手里继承的,只有党的事业,其他什么也没有,我留给你的,只有一套《毛泽东选集》。”这位英雄模范人物是(

)

A.邓稼先

B

王进喜

C.焦裕禄

D.雷锋

30.他是湖南人,他助人为乐,为人民做了大量的好事;他的名字在中国已经成了“好人好事”

的代名词。他是(

)

A.雷锋

B.王进喜

C.邱少云

D.焦裕禄

二、非选择题

1.阅读下列材料:

材料一

新中国成立初期我国主要农产品产量表(单位:万吨)

种类

1950

年

1951

年

1952

年

粮食

13

213

14

369

16

392

棉花

69.2

103.1

130.4

材料二

我国在“一五”计划时期各部门的投资比例是:工业占

58.2%,农林水利占7.6%,运输邮电占

19.2%,文化教育和卫生占

7.2%,其他占

7.8%。在工业内部,轻重工业之间的投资比例大体是

1︰7.9。

请回答:

根据材料一并结合所学知识回答:促进新中国成立初期我国农业发展的主要原因是什

么?

材料二表明“一五”计划期间我国国民经济投资的重点是什么?“一五”计划的完成有

什么历史作用?

2.阅读下列材料:

材料一

“中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家,实行工人阶级领导的、

以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政,反对帝国主义、封建

主义和官僚资本主义,为中国的独立、民主、和平、统一和富强而奋斗。”

材料二

“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表

大会和地方各级人民代表大会。”

请回答:

材料一出自什么纲领性文件?它是哪年在什么会议上通过的?

材料二出自什么法律文献?它是哪年在什么会议上制定的?该文献的性质是怎样的?

依据材料二回答,人民行使权力的机关是什么?

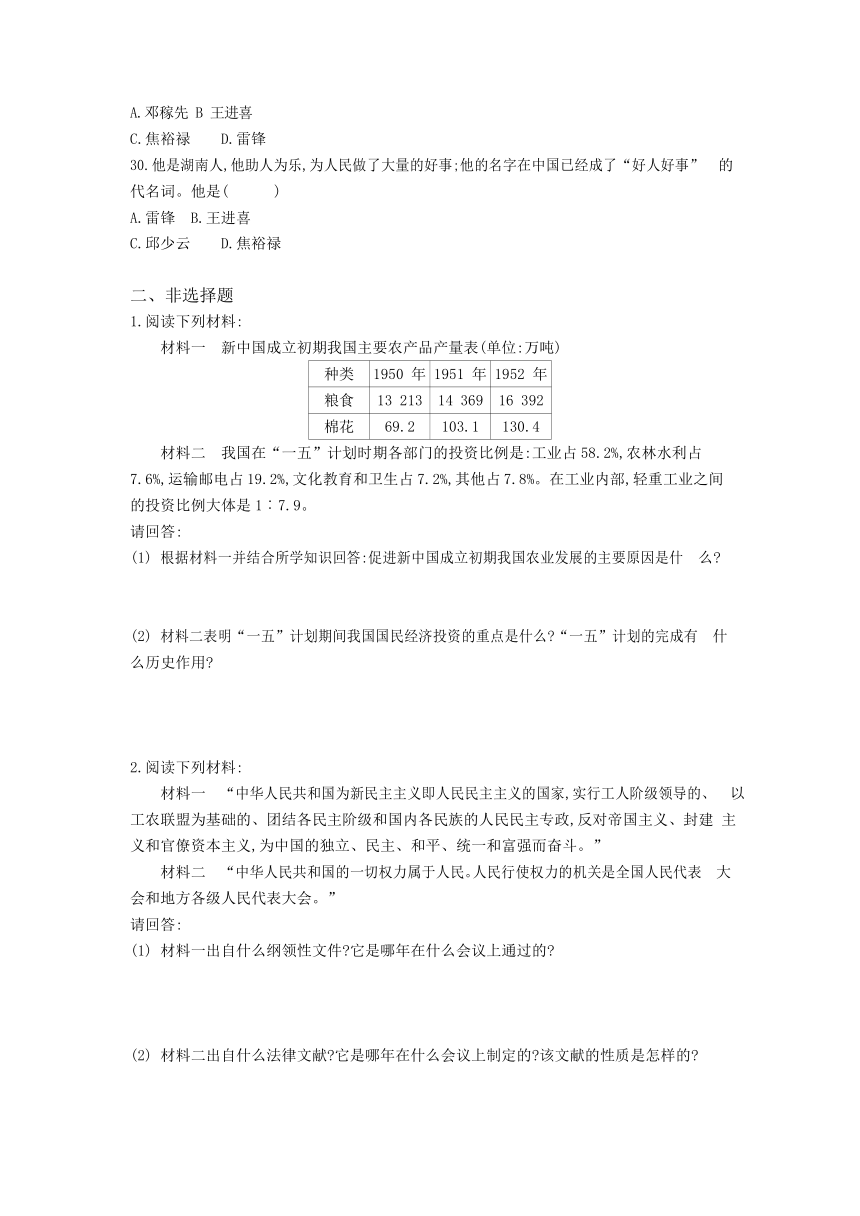

3.阅读下列材料:

材料一

下面是我国“一五”计划期间各个部门的投资比例图。在工业内部,轻重工业

之间的投资比例约为

1∶7.9。

材料二

20

世纪

50

年代我国经济成分变化表(%)

国营经济

合作社经济

公私合营经济

个体经济

资本

主义经

济

1952

年

19.1

1.5

0.7

71.8

6.9

1956

年

32.2

53.4

7.3

7.1

0

——均改编自苏星《新中国经济史》

请回答:

材料一反映了“一五”计划的什么特点?

结合材料一和所学知识,归纳“一五”计划的基本任务。

依据材料二,概括经济成分变化的结果。

我国进入社会主义初级阶段的标志是什么?

中国近现代史上,社会性质发生过三次变化,请指出中国社会性质有哪三次变化。简要说

明每次变化的主要原因是什么。

5.阅读下列材料:

材料一

根据社会主义基本制度已经在我国建立起来的新形势,大会分析了当时国内的主要矛盾,指出党和人民的主要任务是集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工

业国。大会坚持既反保守又反冒进,即在综合平衡中稳步前进的经济建设方针。

材料二

一个萝卜千斤重,两头毛驴拉不动

请回答:

材料一中“大会”是指党的哪次全国代表大会?简要指出该大会召开的主要历史意义。

材料二中的现象是否违背了材料一中的指导方针?简要说明理由。

6.识读下图,回答问题。

上面图片所反映的内容哪一幅是虚假的?哪一幅是真实的?

1958

年我国出现了什么重大失误?

今天我们应该吸取什么教训?

7.阅读下列材料,回答问题。

材料一

它是我国第一部社会主义性质的国家根本大法,它规定中华人民共和国的一切

权力属于人民,社会主义制度是中华人民共和国的根本制度。

材料二

“文化大革命”期间,我国的法律制度遭到严重的破坏,出现了许多冤假错案。

当时的国家主席也遭到残酷迫害,含冤去世。这是中华人民共和国历史上最大的一起冤案。

材料三

在我国,对违法者无论是官是民,也无论职位高低,一律绳之以法。原北京市委

书记陈希同、原全国人大常委会副委员长成克杰等,均因贪污受贿受到法律的严惩。

材料一中的“它”是什么?

材料二中的“国家主席”是谁?

(3)材料三告诉我们,不管谁触犯法律,都会受到法律严惩,这是因为司法部门坚持什么原

则?

参考答案

一、选择题

答案

B

本题考查知识点“一五”计划。切入点为“工业化”“重工业”。为有计划地

进行社会主义建设,我国政府编制了发展国民经济的“一五”计划,集中主要力量发展重工业。故选择

B

项。

答案

A

本题考查知识点“一五”计划。切入点是“一桥”“二铁”“三藏”。“一桥”

是指武汉长江大桥,“二铁”是指宝成铁路、鹰厦铁路,“三藏”是指新藏公路、青藏公路、

川藏公路。这些都是

1953—1957

年“一五”计划时期的成就。故选择

A

项。

答案

C

本题主要考查学生根据图片信息分析问题的能力。由图片信息可以得出第一个

五年计划时期优先发展重工业,故选择

C

项。

答案

D

本题考查知识点“一五”计划,考查学生的识图能力。A

处对应的成就是长春第一汽车制造厂,B

处对应的成就是沈阳飞机制造厂和沈阳第一机床厂,C

处对应的成就是鞍山钢铁公司,D

处对应的成就是武汉长江大桥。故选择

D

项。

答案

B

本题考查知识点“一五”计划,考查学生的识记能力。切入点是“第一个五年计划成就”。“一五”计划期间第一批国产解放牌汽车在长春第一汽车制造厂试制成功。故选

择

B

项。

答案

A

本题考查知识点“一五”计划的成就。1956

年,长春第一汽车制造厂生产出中国第一辆解放牌汽车,故选择

A

项。

答案

B

本题考查知识点《中华人民共和国宪法》。切入点为“1954

年

9

月”“第一届全国人民代表大会”。1954

年

9

月,第一届全国人民代表大会在北京召开,大会制定了《中华人民共和国宪法》,这是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。故选择

B

项。

答案

A

本题考查知识点我国第一部社会主义类型的宪法,考查学生的识记和辨析能力。

联系所学知识可知,1954

年

9

月,第一届全国人民代表大会在北京召开,大会制定了《中华人民共和国宪法》,这是我国第一部社会主义类型的宪法。故选择

A

项。

答案

B

本题考查知识点《中华人民共和国宪法》。切入点为“一切权力属于人民”“全国人民代表大会”。1954

年

9

月,第一届全国人民代表大会在北京召开。大会制定了《中华人民共和国宪法》。题干材料就出自《中华人民共和国宪法》。故选择

B

项。

10.答案

B

本题考查知识点对资本主义工商业社会主义改造。公私合营是对资本主义工商

业社会主义改造的方式,它发生在三大改造时期,即

1953—1956

年。故选择

B

项。

11.答案

B

本题考查学生的识记、分析能力。根据题干中的“公私合营”等信息并联系所

学可知,从

1954

年起,国家对资本主义工商业的社会主义改造,逐步发展为企业的公私合

营,1956

年初,资本主义工商业的社会主义改造出现了全行业公私合营的高潮,故选择

B。

12.答案

C

本题切入点为“1956

年”“社会主义基本制度”“主要依据”。到

1956

年底,

国家基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,公有制经济占主导地位,社会主义基本制度在我国建立起来。故

选择

C

项。

13.答案

B

本题考查知识点三大改造,考查学生的知识再现能力。三大改造的基本完成,实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,社会主义基本制度在我国建立起来。故选择

B

项。

14.答案

B

本题考查学生再认再现史实和识图分析的能力。示意图反映了我国

1953—1956

年农业总产值逐年升高。1953—1956

年,我国推行农业合作化运动,引导农民参加农业生产合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路,促进了农业的发展。B

项符合题意。

15.答案

D

本题考查学生提取有效信息的能力。题干中的重要信息是“资本家”,据此判断,

这里所说的“社会主义改造”指的是国家对资本主义工商业的改造。

16.答案

B

本题考查知识点社会主义三大改造。三大改造的基本完成标志着我国建立起社

会主义基本制度,故选择

B

项。

17.答案

C

本题考查知识点三大改造,考查学生的知识再现能力。1956

年底,三大改造基本完成,实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,社会主义公有制的主导地位确立,我国建立起社会主义基本制度,进入社会主义初级阶段。故选择

C

项。

18.答案

A

中共八大正确分析了当时国内的主要矛盾,指出党和人民的主要任务是集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国,是探索社会主义建设道路的良好开端,

故选

A。

19.答案

B

在“总路线”指引下发动的“大跃进”运动,一味追求经济建设的“快”(高速度),不注重经济的健康发展,浮夸风盛行,造成了人力、物力、财力的极大浪费,给国家造成

了巨大灾难。故选

B。

20.答案

C

本题考查知识点“大跃进”运动。切入点为“1958

年”“大炼钢铁”。1958

年,全国掀起了以大炼钢铁为中心的“大跃进”运动。故选择

C

项。

21.答案

D

本题考查知识点人民公社化运动,考查学生的理解能力。根据材料中的“全国各地迅速掀起了人民公社化运动高潮”等信息并结合所学可知,1958

年,全国掀起了“大跃进”

和人民公社化运动。这反映了广大人民群众迫切要求改变我国经济落后状况的愿望。故选择

D

项。

22.答案

C

本题考查知识点“大跃进”运动。切入点为“钢产量”“赶上英国”。“大跃进”表现在工业上,首先是要求钢产量指标翻一番,还提出赶超英国的口号。故选择

C

项。23.答案

B

本题考查知识点“大跃进”运动,考查学生对材料的理解能力。切入点为“1958

年”“《两年超过英国》”。在“大跃进”运动时期,为了赶超英国,全民大炼钢铁。故选择

B

项。

24.答案

C

本题考查知识点人民公社化运动。根据所学可知,以提高公有化程度、扩大公有

化规模为显著特征的是人民公社化运动。故选择

C

项。

25.答案

B

本题考查学生的识记能力。“大跃进”和人民公社化运动使经济发展遇到困难,

为此,20

世纪

60

年代初,中共中央对国民经济进行调整。

26.答案

C

本题考查学生的识记和辨析能力。根据所学可知,中央文革小组是“文化大革命”

的实际指挥部。

27.答案

D

本题考查“文化大革命”的相关知识。根据所学可知,题中这些历史名词都出

现在“文化大革命”时期,故选择

D

项。

28.答案

B

“铁人”王进喜是大庆石油工人。故选

B。

29.答案

C

本题考查的知识点是探索建设社会主义时期的英雄模范人物,考查学生提炼信息和辨析的能力。由题干信息“20

世纪

60

年代”“县委书记”并联系所学可知,题干中的这位英雄模范人物是焦裕禄。故选择

C

项。

30.答案

A

本题考查知识点雷锋,切入点为“助人为乐”“好人好事”。雷锋是一名普通的解放军战士,默默无闻地为人民做了很多好事。他以公而忘私、助人为乐的共产主义风格

和言行一致的工作作风,成为全国人民学习的榜样。故选择

A

项。

二、非选择题

1.答案

(1)土地改革的进行。

(2)重工业。作用:使我国开始改变工业落后面貌,向社会主义工业化迈进。

解析

(1)根据材料一中主要农产品产量的数据可看出主要农产品产量不断增长,联系所学可知,这与

1950—1952

年进行的土地改革有关。(2)由材料二可知,“一五”计划期间我国国民经济投资的重点是重工业。“一五”计划完成的历史作用根据所学知识回答即可。

2.答案

(1)《中国人民政治协商会议共同纲领》。1949

年,中国人民政治协商会议第一届全体会议。

《中华人民共和国宪法》。1954

年,第一届全国人民代表大会。我国第一部社会主义类型的宪法。

全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

解析

本题考查学生阅读分析材料的能力。解答本题的关键是对材料出处的判断。第(1)问

第一小问由关键信息“中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家”可判断出自

《中国人民政治协商会议共同纲领》;第二小问结合所学即可回答。第(2)问第一小问依据“人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会”可判断出自《中华人

民共和国宪法》;在正确判断的基础上,结合教材回答第(2)问第二、三小问。第(3)问结合材

料二回答即可。

3.答案

(1)优先发展重工业。

集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;相应地发展交

通运输业、轻工业、农业和商业;相应地培养建设人才;等等。

社会主义公有制形式在国民经济中占据主导地位。(或社会主义基本制度在我国建立

起来)

1956

年,三大改造的基本完成。

解析

本题考查知识点“一五”计划和三大改造。通过材料一可以归纳出第(1)问“一五”

计划的特点是优先发展重工业;结合教材及材料一分析可以答出第(2)问“一五”计划的基本任务;第(3)问,通过表格中数据对比,得出社会主义公有制形式在国民经济中占据主导地位;第(4)问考查我国进入社会主义初级阶段的标志,三大改造的基本完成,使我国建立起社会主义基本制度,从此,我国进入社会主义初级阶段。

答案

(1)第一次,鸦片战争后,中国由封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会。主要原因:

西方资本主义国家入侵,清政府出卖国家主权和民族利益,中国战败,社会的主要矛盾发生了根本变化。

第二次,1949

年中华人民共和国成立,中国由半殖民地半封建社会进入新民主主义社会。主要原因:中国人民进行了一百多年不屈不挠的斗争,终于在中国共产党的领导下,推

翻了三座大山的压迫,建立了中华人民共和国。

第三次,1956

年底三大改造基本完成,中国由新民主主义社会进入社会主义社会(或社会主义初级阶段)。主要原因:中国共产党领导人民有计划地进行社会主义改造,实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,所有制方面的社会主义革命取得了决定性胜利。

解析

中国近现代史上社会性质的变化是由封建社会到半殖民地半封建社会然后到新民主主义社会,再到社会主义社会,与社会性质变化相关的事件分别是鸦片战争、中华人民共和国

的成立和三大改造的基本完成,结合所学知识概括每次变化的主要原因。

5.答案

(1)党的第八次全国代表大会。意义:中共八大是一次极为重要的会议,为我国全面进行社会主义建设指明了方向,具有重要的历史意义。

(2)是。理由:材料二中的现象反映了

1958

年发动的“大跃进”运动。“大跃进”运动片面追求工农业生产和建设的高速度,不断大幅度提高生产计划指标,浮夸风盛行。这与材料

一中的“稳步前进的经济建设方针”相违背。

解析

第(1)问,通过认真阅读材料一内容,可看出此会议是探索社会主义建设道路的良好开端——中共八大,然后简述中共八大召开的主要历史意义即可。第(2)问,材料二中的现象反

映了

1958

年发动的“大跃进”运动,其违背了材料一中的指导方针;“理由”根据所学知识回答即可。

6.答案

(1)图

l

是虚假的,图

2

是真实的。

“大跃进”和人民公社化运动,以高指标、瞎指挥、浮夸风、“共产”风为标志的“左”

的错误严重泛滥开来。

遵循经济发展的客观规律;立足本国国情,保持经济稳定持续增长;坚持实事求是,一

切从实际出发。

解析

图1

是“大跃进”运动时期浮夸风的表现,这些报道是虚假的,图2

是当时全民大炼钢铁的真实反映。结合所学知识和生活实际回答各小问即可。

答案

(1)《中华人民共和国宪法》。(2)刘少奇。

(3)法律面前,人人平等。(或执法必严,违法必究)

解析

本题考查学生的识记、运用能力。第(1)(2)问依据所学知识解答即可。第(3)问答案

不唯一,言之成理即可。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化