第十八章 原子结构 第十九章 原子核 教材教法分析 课件(共120张PPT)

文档属性

| 名称 | 第十八章 原子结构 第十九章 原子核 教材教法分析 课件(共120张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-06-17 15:57:17 | ||

图片预览

文档简介

(共120张PPT)

第十八章

原子结构

第十九章

原子核

教材教法分析

海淀区2020年高二年级物理教研

课标与考纲

教学建议

01

课标与考纲

课标与考纲

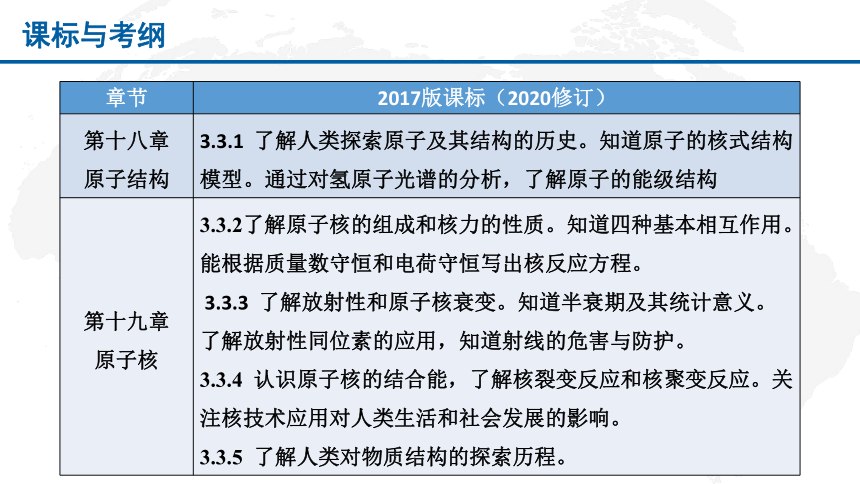

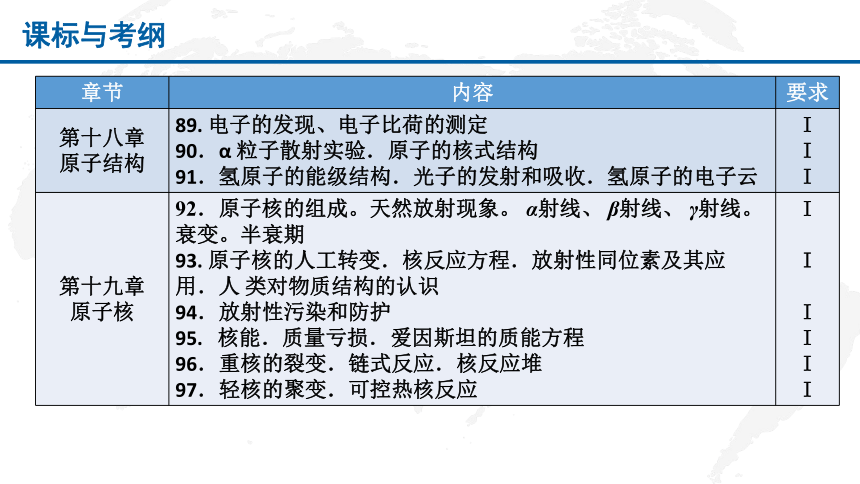

章节

2017版课标(2020修订)

第十八章

原子结构

3.3.1

了解人类探索原子及其结构的历史。知道原子的核式结构模型。通过对氢原子光谱的分析,了解原子的能级结构

第十九章

原子核

3.3.2了解原子核的组成和核力的性质。知道四种基本相互作用。能根据质量数守恒和电荷守恒写出核反应方程。

3.3.3

了解放射性和原子核衰变。知道半衰期及其统计意义。了解放射性同位素的应用,知道射线的危害与防护。

3.3.4

认识原子核的结合能,了解核裂变反应和核聚变反应。关注核技术应用对人类生活和社会发展的影响。

3.3.5

了解人类对物质结构的探索历程。

课标与考纲

章节

内容

要求

第十八章

原子结构

89.

电子的发现、电子比荷的测定

90.α

粒子散射实验.原子的核式结构

91.氢原子的能级结构.光子的发射和吸收.氢原子的电子云

I

I

I

第十九章

原子核

92.原子核的组成。天然放射现象。

α射线、

β射线、

γ射线。衰变。半衰期

93.

原子核的人工转变.核反应方程.放射性同位素及其应用.人

类对物质结构的认识

94.放射性污染和防护

95.

核能.质量亏损.爱因斯坦的质能方程

96.重核的裂变.链式反应.核反应堆

97.轻核的聚变.可控热核反应

I

I

I

I

I

I

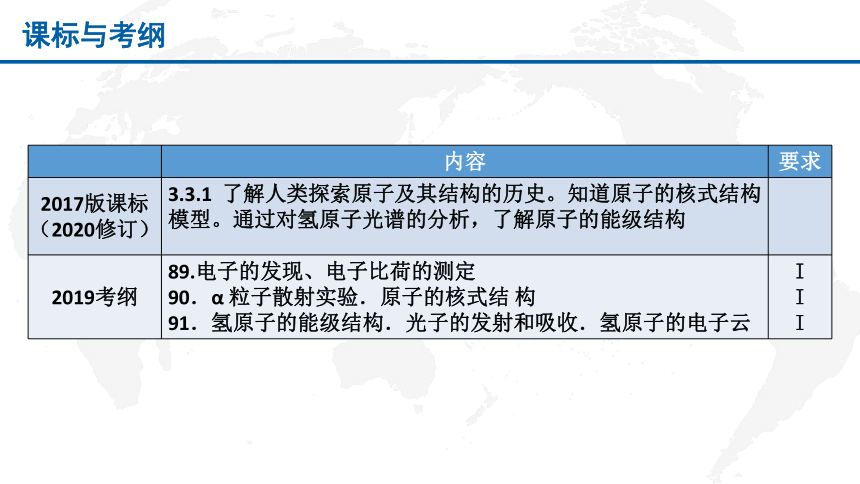

课标与考纲

内容

要求

2017版课标(2020修订)

3.3.1

了解人类探索原子及其结构的历史。知道原子的核式结构模型。通过对氢原子光谱的分析,了解原子的能级结构

2019考纲

89.电子的发现、电子比荷的测定

90.α

粒子散射实验.原子的核式结

构

91.氢原子的能级结构.光子的发射和吸收.氢原子的电子云

I

I

I

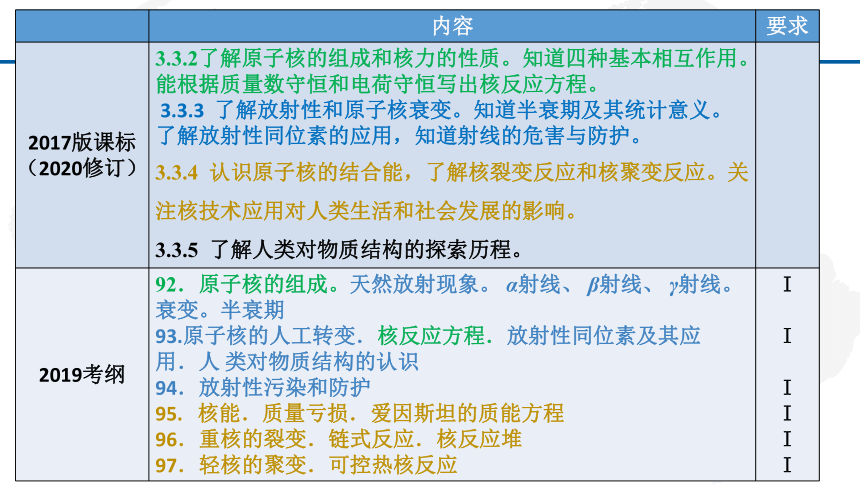

课标与考纲

内容

要求

2017版课标(2020修订)

3.3.2了解原子核的组成和核力的性质。知道四种基本相互作用。能根据质量数守恒和电荷守恒写出核反应方程。

3.3.3

了解放射性和原子核衰变。知道半衰期及其统计意义。了解放射性同位素的应用,知道射线的危害与防护。

3.3.4

认识原子核的结合能,了解核裂变反应和核聚变反应。关注核技术应用对人类生活和社会发展的影响。

3.3.5

了解人类对物质结构的探索历程。

2019考纲

92.原子核的组成。天然放射现象。

α射线、

β射线、

γ射线。衰变。半衰期

93.原子核的人工转变.核反应方程.放射性同位素及其应用.人

类对物质结构的认识

94.放射性污染和防护

95.

核能.质量亏损.爱因斯坦的质能方程

96.重核的裂变.链式反应.核反应堆

97.轻核的聚变.可控热核反应

I

I

I

I

I

I

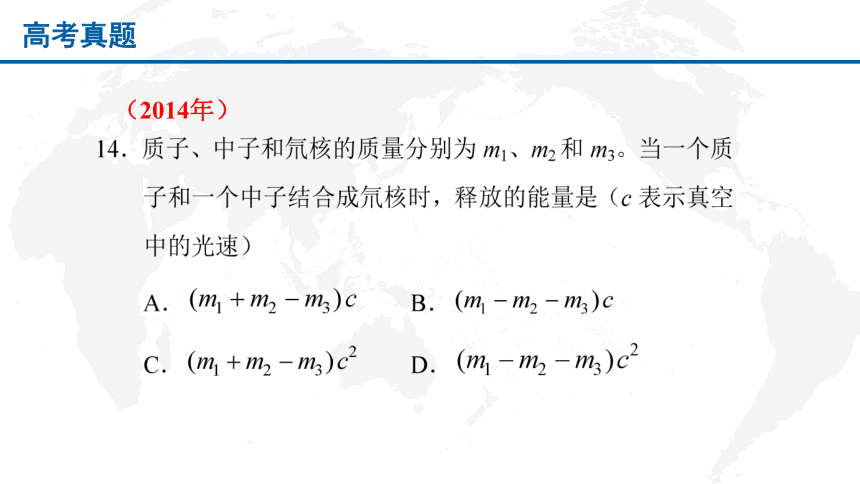

高考真题

(2014年)

高考真题

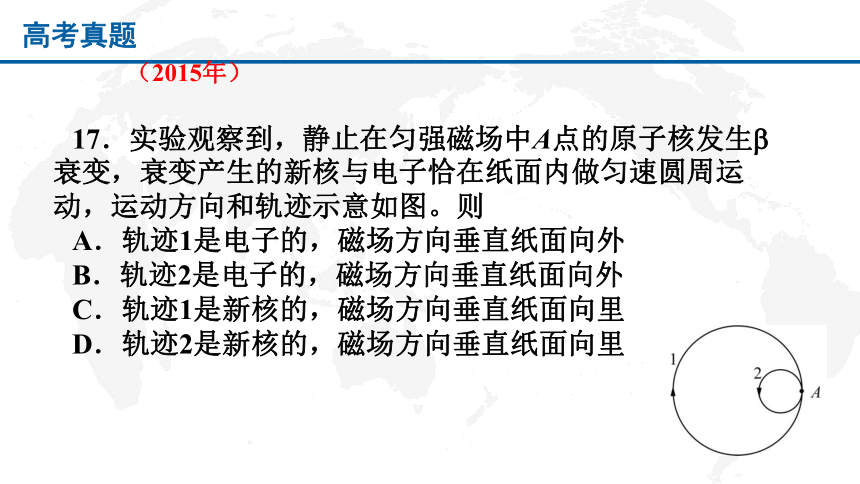

(2015年)

高考真题

17.实验观察到,静止在匀强磁场中A点的原子核发生?衰变,衰变产生的新核与电子恰在纸面内做匀速圆周运动,运动方向和轨迹示意如图。则

A.轨迹1是电子的,磁场方向垂直纸面向外

B.轨迹2是电子的,磁场方向垂直纸面向外

C.轨迹1是新核的,磁场方向垂直纸面向里

D.轨迹2是新核的,磁场方向垂直纸面向里

(2015年)

高考真题

(2016年)13.处于n

=

3能级的大量氢原子,向低能级跃迁时,辐射光的频率有

A.1种

B.2种

C.3种

D.4种

高考真题

高考真题

(2018年)

原子结构部分

电子的发现

气体放电管实验

汤姆孙

“枣糕”

原子模型

卢瑟福

核式结构

原子模型

玻尔

量子化

原子模型

α粒子散射实验

原子光谱

知识结构

知识结构

原子核部分

原子核的组成

天然放射现象的发现

原子核反应

质子与中子的发现

原子核的符号表示

原子核天然衰变

人工核反应

α衰变

β衰变

半衰期

核力

结合能

核裂变

核聚变

人工放射性同位素

应用与防护

探测射线的方法

粒子和宇宙

科学本质

科学态度

社会责任

STSE……

问题

证据

解释

合作与交流

模型建构

科学推理

科学论证

质疑创新

物质观

运动观

相互作用观

能量观

物理观念

科学思维

科学探究

科学态度与责任

核心素养

科学本质

科学态度

社会责任

STSE……

问题

证据

解释

合作与交流

模型建构

科学推理

科学论证

质疑创新

物质观

运动观

相互作用观

能量观

物理观念

科学思维

科学探究

科学态度与责任

核心素养

02

教学建议

教学建议

1、明确原子物理发展历程,了解原子和原子核模型的建立过程,通过物理学史教学把零散的知识点串接起来加以理解记忆。让学生树立辩证的唯物主义世界观和科学观,科学发展是螺旋式上升的过程,科学是“发展中的科学”。

教学建议

2、结合学过的电磁学等知识,使学生经历分析和解决问题的过程,尽可能准确地了解能级、天然放射性、半衰期、结合能、裂变、聚变等知识。在建立这些概念和理论的思维过程的同时,也增加了对电磁学知识的复习巩固与应用。

如:电子的发现与测定过程、对放射线的研究,体会利用电磁场分析测定微观粒子性质的方法。

教学建议

3.提倡教学方式多样化

本部分更多强调基础性,要求不高,但价值较大,应让学生既有重点的学习,也要有全面的了解,有助于深化知识理解和完善知识体系。在课时紧张的情况下可以重点内容以探究为主,其他内容可以通过课外自主学习和课堂引导重点提示相结合。

4、将抽象变为形象

本单元很多实验,一般中学是不具备的,无疑给教学增加了难度。教师应尽可能地利用等现代化多媒体手段将物理情境还原出来,甚至能将物理规律的内涵表达出来,有助于理解所学内容。

教学建议

5、渗透物理方法教学。

这两章所接触的内容都是微观世界的知识,比较抽象,物理学中的研究方法体现很多,如提出猜想、实验验证检验的研究方法、粒子物理中的粒子散射法,不可见射线间接探测法,微观世界中的概率统计等方法。在建立原子模型和认识原子核内部结构过程中的主要实验,体会依据对宏观实验现象观测,推断物质微观结构的方法。原子模型的建立、修改和完善的过程,进一步体会建立物理模型的方法。

课时建议

十八章

原子结构

内容

课时

第1节:电子发现

1学时

第2节:原子的核式结构

1学时

第3节:氢原子光谱

1学时

第4节:玻尔的原子模型

2学时

课时建议

十九章

原子核

内容

教参

第1节:原子核的组成

1学时

第2节:放射性元素的衰变

1学时

第3节:探测射线的方法

0.5学时

第4节:放射性的应用与防护

0.5学时

第5节:核力和结合能

1学时

第6节:重核的裂变

1学时

第7节:核聚变

0.5学时

第8节:粒子与宇宙

0.5学时

章节分析

第十八章

原子结构

选修3-5

18.1电子的发现

阶段1:

发现电子,认识原子内部有结构

发现阴极射线

气体放电管实验

阴极射线本质

电磁辐射?

带电微粒?

汤姆孙实验

在电磁场偏转

阴极射线是带电微粒流

对其它现象的研究(光电效应、热离子发射、

β射线)

电子是所有原子的组成部分

18.1电子的发现

知道阴极射线管、阴极射线

掌握判断阴极射线性质和比荷的推导方法

知道电子电量、质量与氢离子的量化关系

知道发现电子的重要意义

1

2

3

4

18.1电子的发现

古希腊哲学家德谟克利特(Democritus,约公元前460——公元前370)提出?[1]??,认为物质由极小的称为“原子”的微粒构成,物质只能分割到原子为止。

化学实验证明:化合物是分子组成的,分子是原子组成的,原子则不能用任何化学手段加以分割和改变

重点:电子的发现过程及意义

18.1电子的发现

一、阴极射线

进行真空放电实验发现,阴极一端出现放电现象,而对着阴极的管壁会发出绿色的辉光,放在阴极与玻璃壁之间的障碍物,可以在玻璃壁上投射阴影。

8kV

电磁波?粒子流?

粒子流:电性?质量?电量?

18.1电子的发现

1897年,英国物理学家汤姆孙重新设计真空管

1906年获诺贝尔物理学奖

(气体导体与电子的发现)

18.1电子的发现

eE=evB

E=U/d

18.1电子的发现

18.1电子的发现

E=U/d

18.1电子的发现

密立跟油滴实验(1910年)

(b)在無電場的情況下,油滴的終端速度為v0。

(c)在有電場的情況下,油滴的終端速度為v。

(a)密立坎油滴實驗裝置的剖面透視圖。

18.1电子的发现

汤姆孙还发现用不同材料的阴极做实验荷质比数值都相同。这说明什么?

这种带电粒子是构成各种物质的共有成分。

这种组成阴极射线的带电粒子被称为电子。

正离子的轰击

紫外线照射

放射性物质

阴极射线

光电流

β射线

电子

金属受热

热离子流

:。

18.1电子的发现

18.1电子的发现

电子的发现的意义:

电子是人类发现的第一个比原子小的粒子,电子的发现打破了原子不可再分的传统观念,使人们认识到原子不是组成物质的最小微粒,原子本身也有内部结构。

因此他被科学界誉为“一位最先打开通向基本粒子物理学大门的伟人”

18.1电子的发现

18.2

原子的核式结构模型

了解α粒子散射实验原理和实验现象

知道卢瑟福的原子核式结构的主要内容

知道原子和原子核大小数量级

体验核式结构得出的思维推理过程

1

2

3

4

18.2

原子的核式结构模型

18.2

原子的核式结构模型

18.2

原子的核式结构模型

原子结构无法直接观察到,用高速粒子轰击,根据粒子穿过物质层后的偏转情况,分析原子内部结构。α粒子有足够能量可以穿过原子,利用荧光屏可以观察散射的情况。

研究高速的粒子穿过原子的散射情况,是研究原子结构的有效手段。

α粒子散射实验既是一个很重要的实验,也是一个锻炼学生分析问题、解决问题的很好的知识点.学生通过对卢瑟福如何分析α散射实验、否定汤姆生的原子模型、提出自己的原子模型的了解,学习科学的方法,提高自己的能力.

为什么用α粒子散射实验可以研究原子的结构?

18.2

原子的核式结构模型

α粒子散射实验

1.为什么要用真空

2.为什么要用金箔

3.为什么不考虑电子对粒子束偏转的影响

4.枣糕式模型与核式模型相比为什么对粒子的偏转会产生非常大的影响?

18.2

原子的核式结构模型

α粒子散射实验

1.为什么要用真空

2.为什么要用金箔

3.为什么不考虑电子对粒子束偏转的影响

4.枣糕式模型与核式模型相比为什么对粒子的偏转会产生非常大的影响?

实验发现,绝大多数?

粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来的方向前进,但有少数

?粒

子(约占八千分之一)发生了大角度偏转,偏转的角度甚至大于

90°,也就是说它们几乎被“撞了回来”。

18.2

原子的核式结构模型

18.2

原子的核式结构模型

18.2

原子的核式结构模型

1微米厚的金箔大约有3300个原子层,但绝大多数粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,这能说明什么?

粒子质量是电子质量的7000多倍,电子对粒子没什么阻挡作用,

那么少数粒子为什么较大偏转?受什么力的作用?

散射的粒子有极少数偏转角度超过90°,有的甚至被弹回。这可能是什么原因?极少数说明什么?

粒子散射实验结果说明什么问题?

18.2

原子的核式结构模型

10-15~10-14m

18.3

氢原子光谱

了解光谱、连续光谱和线状谱等概念

知道氢原子光谱的实验定律

知道经典物理的困难无法解释氢原子光谱

让学生进一步体会物理规律是在接受实践检验过程中不断发展和完善的。

1

2

3

4

18.3

氢原子光谱

1、光谱是电磁辐射(不论是在可见光区域还是在不可见光区域)的波长成分和强度分布的记录。有时只是波长成分的记录。

观察管

三棱镜

标度管

平行光管

2、分光镜

18.3

氢原子光谱

光源

复色平行光入射棱镜时,因棱镜对不同频率的光折射率不同,因此折射光线经透镜汇聚在屏上的位置会不同。

18.3

氢原子光谱

光

谱

发射光谱

定义:由发光体直接产生的光谱

连续光谱

{

产生条件:炽热的固体、液体和高压气体发

光形成的

光谱的形式:连续分布,一切波长的光都有

线状光谱

{

(原子光谱)

产生条件:稀薄气体发光形成的光谱

光谱形式:一些不连续的明线组成,不同元素的明线光谱不同(又叫特征光谱)

吸收光谱

定义:连续光谱中某些波长的光被物质吸收后产生的光谱

产生条件:炽热物体发出的白光通过温度较低的气体后,再色散形成的

光谱形式:用分光镜观察时,见到连续光谱背景上出现一些暗线(与特征谱线相对应)

18.3

氢原子光谱

18.3

氢原子光谱

18.3

氢原子光谱

光

谱

发射光谱

定义:由发光体直接产生的光谱

连续光谱

{

产生条件:炽热的固体、液体和高压气体发

光形成的

光谱的形式:连续分布,一切波长的光都有

线状光谱

{

(原子光谱)

产生条件:稀薄气体发光形成的光谱

光谱形式:一些不连续的明线组成,不同元素的明线光谱不同(又叫特征光谱)

吸收光谱

定义:连续光谱中某些波长的光被物质吸收后产生的光谱

产生条件:炽热物体发出的白光通过温度较低的气体后,再色散形成的

光谱形式:用分光镜观察时,见到连续光谱背景上出现一些暗线(与特征谱线相对应)

18.3

氢原子光谱

钠蒸气

光谱中产生的一组暗线,每条

暗线的波长都跟那种气体原子

的特征谱线相对应。

18.3

氢原子光谱

18.3

氢原子光谱

656.47nm

486.27nm

434.17nm

410.12nm

约翰·雅各布·巴耳末(Johann

Jakob

Balmer)瑞士数学家、物理学家。

?

里德伯常量

18.3

氢原子光谱

卢瑟福的原子核式结构模型的不足

18.4

玻尔的原子模型

知道玻尔理论基本假设的主要内容

了解能级、跃迁、能量量子化、基态、激发态等概念

能用玻尔理论简单解释氢原子光谱

知道玻尔理论的不足

1

2

3

4

18.4

玻尔的原子模型

尼尔斯

·

玻尔(1885-1962)

1、轨道量子化:围绕原子核运动的电子轨道半径只能是某些分立的数值。

2、能量量子化:不同的轨道对应着不同的状态.

在这些状态中,尽管电子在做变速运动,却不辐射能量,因此这些状态是稳定的;

3、跃迁假设:

r=n2r1

En=E1/n2

18.4

玻尔的原子模型

18.4

玻尔的原子模型

18.4

玻尔的原子模型

1.为什么说氢原子中电子的能量代表了氢原子的能量?

2.什么样的光子、电子的能量可以被氢原子吸收

18.4

玻尔的原子模型

氢原子处于基态时,其能量为E1=-13.6eV。下面给出一些光子的能量值,处于基态的氢原子可以吸收哪些光子

A.14.6eV

B.12eV

C.3.4eV

D.10.2eV

1

2

3

4

5

n

E1=-13.6eV

E2=-3.4eV

E3=-1.51eV

E4=-0.85eV

E5=-0.54eV

En

AD

18.4

玻尔的原子模型

现有1200个氢原子被激发到量子数为4的能级上,若这些受激氢原子最后都回到基态,则在此过程中发出的光子总数是多少?假定处在量子数为n的激发态的氢原子跃迁到各较低能级的原子数都是处在该激发态能级上的原子总数的1/(n-1)。

A.2200

B.2000

C.1200

D.2400

1

2

3

4

1200

400

600

1200

400

600

18.4

玻尔的原子模型

处于基态的一群氢原子受某种单色光照射时,只发射波长为?1、

?2

、

?3的三种单色光,且?1>

?2

>

?3

,则照射光波长为

A.

?1

B.

?1+

?2

+

?3

C.

D.

【D】

18.4

玻尔的原子模型

在某条件下,铬原子的n=2能级上的电子跃迁到n=1能级上时并不发射光子,而是将相应的能量转交给n=4能级上的电子,使之脱离原子,这一现象叫做俄歇效应,以这种方式脱离了原子的电子叫做俄歇电子.已知铬原子的能级公式可简化表示为En=-A/n2,式中n=1,2,3…表示不同的能级,A是正的已知常数.上述俄歇电子的动能是

A.

3A/16

B.

7A/16

C.

11A/16

D.

13A/16

【C】

18.4

玻尔的原子模型

用大量具有一定能量的电子轰击大量处于基态的氢原子,观测到了一定数目的光谱线。调高电子的能量再次进行观测,发现光谱线的数目比原来增加了5条。用△n表示两次观测中最高激发态的量子数n之差,E表示调高后电子的能量。根据氢原子的能级图可以判断,△n和E的可能值为(

)

A.△n=1,13.22eV<E<13.32eV

B.△n=2,13.22eV<E<13.32eV

C.△n=1,12.75cV<E<13.06cV

D.△n=2,12.75cV<E<13.06cV

【AD】

18.4

玻尔的原子模型

弗兰克-赫兹实验

18.4

玻尔的原子模型

章节分析

第十九章

原子核

选修3-5

19.1

原子核的组成

一、天然放射现象

贝克勒尔

1852-1908

(1)研究荧光与射线的关系:采用硫酸钾铀作实验材料,将其包好,放在用黑纸包好的底片上,一起放在太阳光下爆晒.底片上显示出铀盐包的轮廓,即底片感光了。他认为:该铀盐被阳光照射后,除了能够发出可见的荧光外还能发射出穿透不透光的纸的X射线

19.1

原子核的组成

(2)意外收获:因连续阴天,铀盐包无法在太阳底下曝晒发出荧光,但铀盐照样可以使底片感光.他推断:底片感光与铀盐是否经过曝晒发荧光无关,这种现象必定是铀盐连续发出的一种类似X射线的神秘射线穿透黑纸所致。

(3)进一步研究发现:不论是荧光物质还是非荧光物质,只要是含铀的化合物,都能自动发出这种贯穿本领很强的射线,而放出这种射线的物质就是铀原子。发出射线的能力是铀原子自身的性质。

19.1

原子核的组成

居里夫人的研究:

(1)

发现铀的辐射强度正比于化合物中铀的含量,与化合物的种类无关,与光照、通电、加热等因素也无关,这说明辐射起源于原子内部,提出“放射性”描述此现象.

(2)提出是否其它元素也有放射性?1898年4月2日,居里夫人宣布发现钍元素具有放射性,同年7月又发现了放射性比铀强400倍的新元素钋(Po),接着同年12月又发现了放射性比铀强200万倍的镭(Ra)。1902年用“分步结晶法”提炼出0.12克的浓缩镭化合物——氯化镭,并测定了镭的原子量为225(现在已知镭的原子量是226).

(3)1903年居里夫妇和贝克勒尔由于放射性研究获诺贝尔物理学奖。发现镭射线的致癌功能后,1911年居里夫人获诺贝尔化学奖。

19.1

原子核的组成

物质发射射线的性质称为放射性。具有放射性的元素称为放射性元素.

放射性元素自发的发出射线的现象叫做天然放射现象.

原子序数大于或等于83的所有元素,都能自发的放出射线,原子序数小于83的元素,有的也具有放射性.

意义:射线来自原子核说明原子核内部是有结构的。射线的能量高说明原子核蕴含着巨大能量。

19.1

原子核的组成

?

?

?

带电性

氦核流

穿透能力

构成

速度

实质

名称

正

强

弱

C/10

电离能力

负

弱

强

接近C

电子流

中

最弱

极强

光子

C

光子流

19.1

原子核的组成

T

T

C

A

F

S

M

质子的发现:卢瑟福用?

粒子轰击氮原子核(1919)

?

19.1

原子核的组成

为了弄清这个问题,英国物理学家布拉凯特又在充氮的云室里做了这个实验.如果质子是

粒子直接从氮核中打出的,那么在云室里就会看到四条径迹:放射

粒子的径

迹、碰撞后散射的粒子的径迹、质子的径迹及抛出质子后的核的反冲径迹.如果

粒子打进氮核后形成一个复核,这复核立即发生衰变放出一个质子,那么在云室里就能看到三条径迹:入射

粒子的径迹、质子的径迹及反冲核的径迹.布拉凯特拍摄了两万多张云室照片,终于从四十多万条“粒子径迹的照片中,发现有八条产生了分叉.分叉的情况表明,这第二种设想是正确的.

这个质子是粒子直接从氮核中打出的,还是粒子打进复核后,复核发生衰变时放出的呢?

19.1

原子核的组成

P0

铍

不可见粒子

石蜡

质子

?

19.1

原子核的组成

电荷数(质子数、原子序数、原子核外电子数)

质量数(核子总数)

元素符号

10-15m

同位素:具有相同质子数而中子数不同的原子,在元素周期表中处于同一位置,互称同位素。

同种元素的同位素具有相同的化学性质。

19.2

放射性元素的衰变

知识原子核的衰变

会用半衰期描述衰变的速度,知道半衰期的统计意义

知道半衰期的规律,能熟练写出衰变方程

1

2

3

一、衰变

1、原子核放出α粒子或β粒子转变为新核的变化叫做原子核的衰变

α衰变:

2.种类:

19.2

放射性元素的衰变

本质:

2个质子和2个中子十分紧密地结合在一起,在一定条件下会从一个整体较大的原子核抛射出来。

β衰变:

19.2

放射性元素的衰变

β衰变:

本质:

19.2

放射性元素的衰变

β衰变:

本质:

19.2

放射性元素的衰变

BC

关于天然放射现象,下列说法中错误的是(

)

A.天然放射现象中的α、β、γ射线都来自于放射性原子核

B.α、γ射线来自于放射性原子核,β射线来自于核外电子

C.α射线是氦核流,

β射线是电子流,γ射线是中子流

D.三种射线中,α射线的电离能力最强,α但其贯穿本领最小;γ射线的贯穿本领最大,γ而电离能力最弱

19.2

放射性元素的衰变

?

19.2

放射性元素的衰变

3.A、B两原子核静止在同一匀强磁场中,一个放出α粒子,另一个放出β粒子,运动方向均与磁场垂直,他们在磁场中的运动径迹及两个反冲核的运动径迹如图所示。则可以判定径迹

是α粒子的,径迹

是β粒子的。

?

19.2

放射性元素的衰变

二、半衰期:放射性元素的原子核有半数发生衰变需要的时间。(反映了衰变的快慢)

19.2

放射性元素的衰变

19.3

探测射线的方法

知道射线能使气体或液体电离、使底片感光、使荧光物质发光

了解云室、气泡室和计数器的工作原理

1

2

19.3

探测射线的方法

1.

粒子使气体或液体电离

使气体电离?过饱和汽?产生雾滴

使液体电离?过热液体?产生气泡

2.粒子使照相乳胶感光

3.粒子使荧光物质产生荧光

使气体电离?产生电流

19.3

探测射线的方法

玻璃

放射源

饱和蒸气

活塞

威尔逊

威尔逊云室

19.3

探测射线的方法

a射线在云室中的径迹:直而粗

原因:a粒子质量大,不易改变方向,电离本领大,沿涂产生的粒子多

?射线在云室中的径迹:比较细,而且常常弯曲

原因:粒子质量小,跟气体碰撞易改变方向,电离本领小,沿途产生的离子少

19.3

探测射线的方法

气泡室是由一密闭容器组成,容器中盛有工作液体。高速带电粒子通过液体,以这些离子为核心形成胚胎气泡,沿粒子所经路径留下痕迹。

气泡室的优点:

它的空间和时间分辨率高;

工作循环周期短,本底干净、径迹清晰,可反复操作。

但也有不足之处:

那就是扫描和测量时间还嫌太长;

体积有限,而且甚为昂贵。

19.3

探测射线的方法

三、盖革-米勒计数器

一种能自动把放射微粒计数出来的仪器,利用了射线的电离本领

19.4

放射性的应用与防护

知道什么是放射性同位素

会正确书写核反应方程

了解放射性在生产和科学领域的应用

知道射线的危害和防护

1

2

3

4

19.4

放射性的应用与防护

人工核反应

卢瑟福在1919年用α粒子轰击氮原子核打出质子的实验是第一次实现人工核反应。

人工放射性同位素

1934年,小居里夫妇第一次利用人工方法发现放射性同位素

。

F·约里奥·居里

1900-1958

I·约里奥·居里

1897-1956

19.4

放射性的应用与防护

??放射性同位素在农业、医疗卫生、和科学研究等许多方面得到了广泛的应用.其应用是沿着利用它的射线和作为示踪原子两个方向展开的.

放射性的应用

射线应用

示踪原子

探伤仪

培育新种

保存食物

消除有害静电

消灭害虫

治疗恶性肿瘤

农作物检测

诊断器质性和功能性疾病

生物大分子结构及功能研究

治疗癌症的放疗设备

射线测厚仪

用钴60照射后的草莓

19.4

放射性的应用与防护

19.5

核力与结合能

知道合力的性质

了解四中基本相互作用

认识原子核的结合能及质量亏损,并能用智能方程进行计算

从比结合能的角度理解释放核能的方式

1

2

3

4

19.5

核力与结合能

10-15m

电磁斥力>>万有引力

质子为什么能挤在一起而不飞散

氦原子核中有两个质子,质子质量为mp=1.67×10-27kg,带电量为元电荷e=1.6×10-19C,原子核的直径的数量级为10-15m,那么两个质子之间的库仑斥力与万有引力两者相差多少倍?

1036倍

核力--强相互作用(强力)

短程力:1.5?10-15m内

<0.8?10-15m—斥力

0.8?10-15m?

1.5?10-15m—引力

饱和性:每个核子只与邻近的核子发生核力作用

19.5

核力与结合能

万有引力

电磁相互作用

强相互作用

弱相互作用(10-18m内)

—长程力

—短程力

二、四种基本相互作用

19.5

核力与结合能

三、原子核中质子与中子的比例

自然界中较轻的原子核,质子数与中子数大致相等,但对于较重的原子核,中子数大于质子数,越重的元素,两者相差越多。

为什么会这样呢?

19.5

核力与结合能

三、原子核中质子与中子的比例

自然界中较轻的原子核,质子数与中子数大致相等,但对于较重的原子核,中子数大于质子数,越重的元素,两者相差越多。

为什么会这样呢?

19.5

核力与结合能

结合能并不是核子结合成原子核后具有的能量,而是把原子核分成核子需要的能量,或把核子结合成原子核释放的能。

2、比结合能(平均结合能)=

结合能

核子数

比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定.

核子结合成原子核

?

2.22MeV

?

原子核分解为核子

1、结合能

19.5

核力与结合能

质量亏损

1u=1.660566

×10-27kg。

19.5

核力与结合能

六、爱因斯坦质能方程

E

=

mc

2

爱因斯坦

?E

=

?

mc

2

?E

=

?m

931.5MeV

19.5

核力与结合能

比结合能越大,原子核就越难拆开。平均结合能的大小反映核的稳定程度。

比结合能与原子稳定性之间的关系:

19.6

核裂变

知道核裂变反映

知道链式反应的条件

知道原子弹原理

了解裂变反应堆的工作原理

1

2

3

4

知道核电站的工作模式

5

19.6

核裂变

19.6

核裂变

铀核裂变的生成物不同,释放的能量也不同。按一个铀核裂变释放200MeV的能量计算:1kg铀裂变释放的核能相当于2800000kg标准煤完全燃烧释放的化学能!

19.6

核裂变

裂变物质能够发生链式反应的最小体积叫做它的临界体积,相应的质量叫做临界质量。

19.6

核裂变

19.6

核裂变

核反应堆(可控链式反应):

核反应堆是可控的链式反应装置,它能使核能平稳释放。核反应堆主要由核燃料(天然铀或浓缩铀制成的铀棒)、慢化剂(石墨、重水、普通水)、控制调节系统、冷却系统(水或液态金属钠)和防护层组成。

水泥防护层

控制棒——镉棒

燃料棒—铀棒

减速剂

链式反应的应用——

核电站慢中子反应堆

19.6

核裂变

核发电量占总发电比例最多的10个国家是:

法国

75%

立陶宛

73.1%

比利时

57.7%

保加利亚

47.1%

斯洛伐克

47%

瑞典

46.8%

乌克兰

43.8%

韩国

42.8%

匈牙利

38.3%

亚美尼亚

36.4%

世界核能发电占全部电量1/4

19.7

核聚变

轻核结合成质量较大的核,释放出核能的反应叫做核聚变.

+17.6MeV

19.8

粒子与宇宙

目前已经发现400多种粒子

强子

轻子

媒介子

新

粒

子

参与强相互作用的粒子

质子、中子、超子、介子...

不参与强相互作用的粒子

电子、电子中微子、μ子、μ子中微子、τ子、τ子中微子...

传递各种相互作用的粒子

光子

、

胶子、中间玻色子...

19.8

粒子与宇宙

宇宙大爆炸

第十八章

原子结构

第十九章

原子核

教材教法分析

海淀区2020年高二年级物理教研

课标与考纲

教学建议

01

课标与考纲

课标与考纲

章节

2017版课标(2020修订)

第十八章

原子结构

3.3.1

了解人类探索原子及其结构的历史。知道原子的核式结构模型。通过对氢原子光谱的分析,了解原子的能级结构

第十九章

原子核

3.3.2了解原子核的组成和核力的性质。知道四种基本相互作用。能根据质量数守恒和电荷守恒写出核反应方程。

3.3.3

了解放射性和原子核衰变。知道半衰期及其统计意义。了解放射性同位素的应用,知道射线的危害与防护。

3.3.4

认识原子核的结合能,了解核裂变反应和核聚变反应。关注核技术应用对人类生活和社会发展的影响。

3.3.5

了解人类对物质结构的探索历程。

课标与考纲

章节

内容

要求

第十八章

原子结构

89.

电子的发现、电子比荷的测定

90.α

粒子散射实验.原子的核式结构

91.氢原子的能级结构.光子的发射和吸收.氢原子的电子云

I

I

I

第十九章

原子核

92.原子核的组成。天然放射现象。

α射线、

β射线、

γ射线。衰变。半衰期

93.

原子核的人工转变.核反应方程.放射性同位素及其应用.人

类对物质结构的认识

94.放射性污染和防护

95.

核能.质量亏损.爱因斯坦的质能方程

96.重核的裂变.链式反应.核反应堆

97.轻核的聚变.可控热核反应

I

I

I

I

I

I

课标与考纲

内容

要求

2017版课标(2020修订)

3.3.1

了解人类探索原子及其结构的历史。知道原子的核式结构模型。通过对氢原子光谱的分析,了解原子的能级结构

2019考纲

89.电子的发现、电子比荷的测定

90.α

粒子散射实验.原子的核式结

构

91.氢原子的能级结构.光子的发射和吸收.氢原子的电子云

I

I

I

课标与考纲

内容

要求

2017版课标(2020修订)

3.3.2了解原子核的组成和核力的性质。知道四种基本相互作用。能根据质量数守恒和电荷守恒写出核反应方程。

3.3.3

了解放射性和原子核衰变。知道半衰期及其统计意义。了解放射性同位素的应用,知道射线的危害与防护。

3.3.4

认识原子核的结合能,了解核裂变反应和核聚变反应。关注核技术应用对人类生活和社会发展的影响。

3.3.5

了解人类对物质结构的探索历程。

2019考纲

92.原子核的组成。天然放射现象。

α射线、

β射线、

γ射线。衰变。半衰期

93.原子核的人工转变.核反应方程.放射性同位素及其应用.人

类对物质结构的认识

94.放射性污染和防护

95.

核能.质量亏损.爱因斯坦的质能方程

96.重核的裂变.链式反应.核反应堆

97.轻核的聚变.可控热核反应

I

I

I

I

I

I

高考真题

(2014年)

高考真题

(2015年)

高考真题

17.实验观察到,静止在匀强磁场中A点的原子核发生?衰变,衰变产生的新核与电子恰在纸面内做匀速圆周运动,运动方向和轨迹示意如图。则

A.轨迹1是电子的,磁场方向垂直纸面向外

B.轨迹2是电子的,磁场方向垂直纸面向外

C.轨迹1是新核的,磁场方向垂直纸面向里

D.轨迹2是新核的,磁场方向垂直纸面向里

(2015年)

高考真题

(2016年)13.处于n

=

3能级的大量氢原子,向低能级跃迁时,辐射光的频率有

A.1种

B.2种

C.3种

D.4种

高考真题

高考真题

(2018年)

原子结构部分

电子的发现

气体放电管实验

汤姆孙

“枣糕”

原子模型

卢瑟福

核式结构

原子模型

玻尔

量子化

原子模型

α粒子散射实验

原子光谱

知识结构

知识结构

原子核部分

原子核的组成

天然放射现象的发现

原子核反应

质子与中子的发现

原子核的符号表示

原子核天然衰变

人工核反应

α衰变

β衰变

半衰期

核力

结合能

核裂变

核聚变

人工放射性同位素

应用与防护

探测射线的方法

粒子和宇宙

科学本质

科学态度

社会责任

STSE……

问题

证据

解释

合作与交流

模型建构

科学推理

科学论证

质疑创新

物质观

运动观

相互作用观

能量观

物理观念

科学思维

科学探究

科学态度与责任

核心素养

科学本质

科学态度

社会责任

STSE……

问题

证据

解释

合作与交流

模型建构

科学推理

科学论证

质疑创新

物质观

运动观

相互作用观

能量观

物理观念

科学思维

科学探究

科学态度与责任

核心素养

02

教学建议

教学建议

1、明确原子物理发展历程,了解原子和原子核模型的建立过程,通过物理学史教学把零散的知识点串接起来加以理解记忆。让学生树立辩证的唯物主义世界观和科学观,科学发展是螺旋式上升的过程,科学是“发展中的科学”。

教学建议

2、结合学过的电磁学等知识,使学生经历分析和解决问题的过程,尽可能准确地了解能级、天然放射性、半衰期、结合能、裂变、聚变等知识。在建立这些概念和理论的思维过程的同时,也增加了对电磁学知识的复习巩固与应用。

如:电子的发现与测定过程、对放射线的研究,体会利用电磁场分析测定微观粒子性质的方法。

教学建议

3.提倡教学方式多样化

本部分更多强调基础性,要求不高,但价值较大,应让学生既有重点的学习,也要有全面的了解,有助于深化知识理解和完善知识体系。在课时紧张的情况下可以重点内容以探究为主,其他内容可以通过课外自主学习和课堂引导重点提示相结合。

4、将抽象变为形象

本单元很多实验,一般中学是不具备的,无疑给教学增加了难度。教师应尽可能地利用等现代化多媒体手段将物理情境还原出来,甚至能将物理规律的内涵表达出来,有助于理解所学内容。

教学建议

5、渗透物理方法教学。

这两章所接触的内容都是微观世界的知识,比较抽象,物理学中的研究方法体现很多,如提出猜想、实验验证检验的研究方法、粒子物理中的粒子散射法,不可见射线间接探测法,微观世界中的概率统计等方法。在建立原子模型和认识原子核内部结构过程中的主要实验,体会依据对宏观实验现象观测,推断物质微观结构的方法。原子模型的建立、修改和完善的过程,进一步体会建立物理模型的方法。

课时建议

十八章

原子结构

内容

课时

第1节:电子发现

1学时

第2节:原子的核式结构

1学时

第3节:氢原子光谱

1学时

第4节:玻尔的原子模型

2学时

课时建议

十九章

原子核

内容

教参

第1节:原子核的组成

1学时

第2节:放射性元素的衰变

1学时

第3节:探测射线的方法

0.5学时

第4节:放射性的应用与防护

0.5学时

第5节:核力和结合能

1学时

第6节:重核的裂变

1学时

第7节:核聚变

0.5学时

第8节:粒子与宇宙

0.5学时

章节分析

第十八章

原子结构

选修3-5

18.1电子的发现

阶段1:

发现电子,认识原子内部有结构

发现阴极射线

气体放电管实验

阴极射线本质

电磁辐射?

带电微粒?

汤姆孙实验

在电磁场偏转

阴极射线是带电微粒流

对其它现象的研究(光电效应、热离子发射、

β射线)

电子是所有原子的组成部分

18.1电子的发现

知道阴极射线管、阴极射线

掌握判断阴极射线性质和比荷的推导方法

知道电子电量、质量与氢离子的量化关系

知道发现电子的重要意义

1

2

3

4

18.1电子的发现

古希腊哲学家德谟克利特(Democritus,约公元前460——公元前370)提出?[1]??,认为物质由极小的称为“原子”的微粒构成,物质只能分割到原子为止。

化学实验证明:化合物是分子组成的,分子是原子组成的,原子则不能用任何化学手段加以分割和改变

重点:电子的发现过程及意义

18.1电子的发现

一、阴极射线

进行真空放电实验发现,阴极一端出现放电现象,而对着阴极的管壁会发出绿色的辉光,放在阴极与玻璃壁之间的障碍物,可以在玻璃壁上投射阴影。

8kV

电磁波?粒子流?

粒子流:电性?质量?电量?

18.1电子的发现

1897年,英国物理学家汤姆孙重新设计真空管

1906年获诺贝尔物理学奖

(气体导体与电子的发现)

18.1电子的发现

eE=evB

E=U/d

18.1电子的发现

18.1电子的发现

E=U/d

18.1电子的发现

密立跟油滴实验(1910年)

(b)在無電場的情況下,油滴的終端速度為v0。

(c)在有電場的情況下,油滴的終端速度為v。

(a)密立坎油滴實驗裝置的剖面透視圖。

18.1电子的发现

汤姆孙还发现用不同材料的阴极做实验荷质比数值都相同。这说明什么?

这种带电粒子是构成各种物质的共有成分。

这种组成阴极射线的带电粒子被称为电子。

正离子的轰击

紫外线照射

放射性物质

阴极射线

光电流

β射线

电子

金属受热

热离子流

:。

18.1电子的发现

18.1电子的发现

电子的发现的意义:

电子是人类发现的第一个比原子小的粒子,电子的发现打破了原子不可再分的传统观念,使人们认识到原子不是组成物质的最小微粒,原子本身也有内部结构。

因此他被科学界誉为“一位最先打开通向基本粒子物理学大门的伟人”

18.1电子的发现

18.2

原子的核式结构模型

了解α粒子散射实验原理和实验现象

知道卢瑟福的原子核式结构的主要内容

知道原子和原子核大小数量级

体验核式结构得出的思维推理过程

1

2

3

4

18.2

原子的核式结构模型

18.2

原子的核式结构模型

18.2

原子的核式结构模型

原子结构无法直接观察到,用高速粒子轰击,根据粒子穿过物质层后的偏转情况,分析原子内部结构。α粒子有足够能量可以穿过原子,利用荧光屏可以观察散射的情况。

研究高速的粒子穿过原子的散射情况,是研究原子结构的有效手段。

α粒子散射实验既是一个很重要的实验,也是一个锻炼学生分析问题、解决问题的很好的知识点.学生通过对卢瑟福如何分析α散射实验、否定汤姆生的原子模型、提出自己的原子模型的了解,学习科学的方法,提高自己的能力.

为什么用α粒子散射实验可以研究原子的结构?

18.2

原子的核式结构模型

α粒子散射实验

1.为什么要用真空

2.为什么要用金箔

3.为什么不考虑电子对粒子束偏转的影响

4.枣糕式模型与核式模型相比为什么对粒子的偏转会产生非常大的影响?

18.2

原子的核式结构模型

α粒子散射实验

1.为什么要用真空

2.为什么要用金箔

3.为什么不考虑电子对粒子束偏转的影响

4.枣糕式模型与核式模型相比为什么对粒子的偏转会产生非常大的影响?

实验发现,绝大多数?

粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来的方向前进,但有少数

?粒

子(约占八千分之一)发生了大角度偏转,偏转的角度甚至大于

90°,也就是说它们几乎被“撞了回来”。

18.2

原子的核式结构模型

18.2

原子的核式结构模型

18.2

原子的核式结构模型

1微米厚的金箔大约有3300个原子层,但绝大多数粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,这能说明什么?

粒子质量是电子质量的7000多倍,电子对粒子没什么阻挡作用,

那么少数粒子为什么较大偏转?受什么力的作用?

散射的粒子有极少数偏转角度超过90°,有的甚至被弹回。这可能是什么原因?极少数说明什么?

粒子散射实验结果说明什么问题?

18.2

原子的核式结构模型

10-15~10-14m

18.3

氢原子光谱

了解光谱、连续光谱和线状谱等概念

知道氢原子光谱的实验定律

知道经典物理的困难无法解释氢原子光谱

让学生进一步体会物理规律是在接受实践检验过程中不断发展和完善的。

1

2

3

4

18.3

氢原子光谱

1、光谱是电磁辐射(不论是在可见光区域还是在不可见光区域)的波长成分和强度分布的记录。有时只是波长成分的记录。

观察管

三棱镜

标度管

平行光管

2、分光镜

18.3

氢原子光谱

光源

复色平行光入射棱镜时,因棱镜对不同频率的光折射率不同,因此折射光线经透镜汇聚在屏上的位置会不同。

18.3

氢原子光谱

光

谱

发射光谱

定义:由发光体直接产生的光谱

连续光谱

{

产生条件:炽热的固体、液体和高压气体发

光形成的

光谱的形式:连续分布,一切波长的光都有

线状光谱

{

(原子光谱)

产生条件:稀薄气体发光形成的光谱

光谱形式:一些不连续的明线组成,不同元素的明线光谱不同(又叫特征光谱)

吸收光谱

定义:连续光谱中某些波长的光被物质吸收后产生的光谱

产生条件:炽热物体发出的白光通过温度较低的气体后,再色散形成的

光谱形式:用分光镜观察时,见到连续光谱背景上出现一些暗线(与特征谱线相对应)

18.3

氢原子光谱

18.3

氢原子光谱

18.3

氢原子光谱

光

谱

发射光谱

定义:由发光体直接产生的光谱

连续光谱

{

产生条件:炽热的固体、液体和高压气体发

光形成的

光谱的形式:连续分布,一切波长的光都有

线状光谱

{

(原子光谱)

产生条件:稀薄气体发光形成的光谱

光谱形式:一些不连续的明线组成,不同元素的明线光谱不同(又叫特征光谱)

吸收光谱

定义:连续光谱中某些波长的光被物质吸收后产生的光谱

产生条件:炽热物体发出的白光通过温度较低的气体后,再色散形成的

光谱形式:用分光镜观察时,见到连续光谱背景上出现一些暗线(与特征谱线相对应)

18.3

氢原子光谱

钠蒸气

光谱中产生的一组暗线,每条

暗线的波长都跟那种气体原子

的特征谱线相对应。

18.3

氢原子光谱

18.3

氢原子光谱

656.47nm

486.27nm

434.17nm

410.12nm

约翰·雅各布·巴耳末(Johann

Jakob

Balmer)瑞士数学家、物理学家。

?

里德伯常量

18.3

氢原子光谱

卢瑟福的原子核式结构模型的不足

18.4

玻尔的原子模型

知道玻尔理论基本假设的主要内容

了解能级、跃迁、能量量子化、基态、激发态等概念

能用玻尔理论简单解释氢原子光谱

知道玻尔理论的不足

1

2

3

4

18.4

玻尔的原子模型

尼尔斯

·

玻尔(1885-1962)

1、轨道量子化:围绕原子核运动的电子轨道半径只能是某些分立的数值。

2、能量量子化:不同的轨道对应着不同的状态.

在这些状态中,尽管电子在做变速运动,却不辐射能量,因此这些状态是稳定的;

3、跃迁假设:

r=n2r1

En=E1/n2

18.4

玻尔的原子模型

18.4

玻尔的原子模型

18.4

玻尔的原子模型

1.为什么说氢原子中电子的能量代表了氢原子的能量?

2.什么样的光子、电子的能量可以被氢原子吸收

18.4

玻尔的原子模型

氢原子处于基态时,其能量为E1=-13.6eV。下面给出一些光子的能量值,处于基态的氢原子可以吸收哪些光子

A.14.6eV

B.12eV

C.3.4eV

D.10.2eV

1

2

3

4

5

n

E1=-13.6eV

E2=-3.4eV

E3=-1.51eV

E4=-0.85eV

E5=-0.54eV

En

AD

18.4

玻尔的原子模型

现有1200个氢原子被激发到量子数为4的能级上,若这些受激氢原子最后都回到基态,则在此过程中发出的光子总数是多少?假定处在量子数为n的激发态的氢原子跃迁到各较低能级的原子数都是处在该激发态能级上的原子总数的1/(n-1)。

A.2200

B.2000

C.1200

D.2400

1

2

3

4

1200

400

600

1200

400

600

18.4

玻尔的原子模型

处于基态的一群氢原子受某种单色光照射时,只发射波长为?1、

?2

、

?3的三种单色光,且?1>

?2

>

?3

,则照射光波长为

A.

?1

B.

?1+

?2

+

?3

C.

D.

【D】

18.4

玻尔的原子模型

在某条件下,铬原子的n=2能级上的电子跃迁到n=1能级上时并不发射光子,而是将相应的能量转交给n=4能级上的电子,使之脱离原子,这一现象叫做俄歇效应,以这种方式脱离了原子的电子叫做俄歇电子.已知铬原子的能级公式可简化表示为En=-A/n2,式中n=1,2,3…表示不同的能级,A是正的已知常数.上述俄歇电子的动能是

A.

3A/16

B.

7A/16

C.

11A/16

D.

13A/16

【C】

18.4

玻尔的原子模型

用大量具有一定能量的电子轰击大量处于基态的氢原子,观测到了一定数目的光谱线。调高电子的能量再次进行观测,发现光谱线的数目比原来增加了5条。用△n表示两次观测中最高激发态的量子数n之差,E表示调高后电子的能量。根据氢原子的能级图可以判断,△n和E的可能值为(

)

A.△n=1,13.22eV<E<13.32eV

B.△n=2,13.22eV<E<13.32eV

C.△n=1,12.75cV<E<13.06cV

D.△n=2,12.75cV<E<13.06cV

【AD】

18.4

玻尔的原子模型

弗兰克-赫兹实验

18.4

玻尔的原子模型

章节分析

第十九章

原子核

选修3-5

19.1

原子核的组成

一、天然放射现象

贝克勒尔

1852-1908

(1)研究荧光与射线的关系:采用硫酸钾铀作实验材料,将其包好,放在用黑纸包好的底片上,一起放在太阳光下爆晒.底片上显示出铀盐包的轮廓,即底片感光了。他认为:该铀盐被阳光照射后,除了能够发出可见的荧光外还能发射出穿透不透光的纸的X射线

19.1

原子核的组成

(2)意外收获:因连续阴天,铀盐包无法在太阳底下曝晒发出荧光,但铀盐照样可以使底片感光.他推断:底片感光与铀盐是否经过曝晒发荧光无关,这种现象必定是铀盐连续发出的一种类似X射线的神秘射线穿透黑纸所致。

(3)进一步研究发现:不论是荧光物质还是非荧光物质,只要是含铀的化合物,都能自动发出这种贯穿本领很强的射线,而放出这种射线的物质就是铀原子。发出射线的能力是铀原子自身的性质。

19.1

原子核的组成

居里夫人的研究:

(1)

发现铀的辐射强度正比于化合物中铀的含量,与化合物的种类无关,与光照、通电、加热等因素也无关,这说明辐射起源于原子内部,提出“放射性”描述此现象.

(2)提出是否其它元素也有放射性?1898年4月2日,居里夫人宣布发现钍元素具有放射性,同年7月又发现了放射性比铀强400倍的新元素钋(Po),接着同年12月又发现了放射性比铀强200万倍的镭(Ra)。1902年用“分步结晶法”提炼出0.12克的浓缩镭化合物——氯化镭,并测定了镭的原子量为225(现在已知镭的原子量是226).

(3)1903年居里夫妇和贝克勒尔由于放射性研究获诺贝尔物理学奖。发现镭射线的致癌功能后,1911年居里夫人获诺贝尔化学奖。

19.1

原子核的组成

物质发射射线的性质称为放射性。具有放射性的元素称为放射性元素.

放射性元素自发的发出射线的现象叫做天然放射现象.

原子序数大于或等于83的所有元素,都能自发的放出射线,原子序数小于83的元素,有的也具有放射性.

意义:射线来自原子核说明原子核内部是有结构的。射线的能量高说明原子核蕴含着巨大能量。

19.1

原子核的组成

?

?

?

带电性

氦核流

穿透能力

构成

速度

实质

名称

正

强

弱

C/10

电离能力

负

弱

强

接近C

电子流

中

最弱

极强

光子

C

光子流

19.1

原子核的组成

T

T

C

A

F

S

M

质子的发现:卢瑟福用?

粒子轰击氮原子核(1919)

?

19.1

原子核的组成

为了弄清这个问题,英国物理学家布拉凯特又在充氮的云室里做了这个实验.如果质子是

粒子直接从氮核中打出的,那么在云室里就会看到四条径迹:放射

粒子的径

迹、碰撞后散射的粒子的径迹、质子的径迹及抛出质子后的核的反冲径迹.如果

粒子打进氮核后形成一个复核,这复核立即发生衰变放出一个质子,那么在云室里就能看到三条径迹:入射

粒子的径迹、质子的径迹及反冲核的径迹.布拉凯特拍摄了两万多张云室照片,终于从四十多万条“粒子径迹的照片中,发现有八条产生了分叉.分叉的情况表明,这第二种设想是正确的.

这个质子是粒子直接从氮核中打出的,还是粒子打进复核后,复核发生衰变时放出的呢?

19.1

原子核的组成

P0

铍

不可见粒子

石蜡

质子

?

19.1

原子核的组成

电荷数(质子数、原子序数、原子核外电子数)

质量数(核子总数)

元素符号

10-15m

同位素:具有相同质子数而中子数不同的原子,在元素周期表中处于同一位置,互称同位素。

同种元素的同位素具有相同的化学性质。

19.2

放射性元素的衰变

知识原子核的衰变

会用半衰期描述衰变的速度,知道半衰期的统计意义

知道半衰期的规律,能熟练写出衰变方程

1

2

3

一、衰变

1、原子核放出α粒子或β粒子转变为新核的变化叫做原子核的衰变

α衰变:

2.种类:

19.2

放射性元素的衰变

本质:

2个质子和2个中子十分紧密地结合在一起,在一定条件下会从一个整体较大的原子核抛射出来。

β衰变:

19.2

放射性元素的衰变

β衰变:

本质:

19.2

放射性元素的衰变

β衰变:

本质:

19.2

放射性元素的衰变

BC

关于天然放射现象,下列说法中错误的是(

)

A.天然放射现象中的α、β、γ射线都来自于放射性原子核

B.α、γ射线来自于放射性原子核,β射线来自于核外电子

C.α射线是氦核流,

β射线是电子流,γ射线是中子流

D.三种射线中,α射线的电离能力最强,α但其贯穿本领最小;γ射线的贯穿本领最大,γ而电离能力最弱

19.2

放射性元素的衰变

?

19.2

放射性元素的衰变

3.A、B两原子核静止在同一匀强磁场中,一个放出α粒子,另一个放出β粒子,运动方向均与磁场垂直,他们在磁场中的运动径迹及两个反冲核的运动径迹如图所示。则可以判定径迹

是α粒子的,径迹

是β粒子的。

?

19.2

放射性元素的衰变

二、半衰期:放射性元素的原子核有半数发生衰变需要的时间。(反映了衰变的快慢)

19.2

放射性元素的衰变

19.3

探测射线的方法

知道射线能使气体或液体电离、使底片感光、使荧光物质发光

了解云室、气泡室和计数器的工作原理

1

2

19.3

探测射线的方法

1.

粒子使气体或液体电离

使气体电离?过饱和汽?产生雾滴

使液体电离?过热液体?产生气泡

2.粒子使照相乳胶感光

3.粒子使荧光物质产生荧光

使气体电离?产生电流

19.3

探测射线的方法

玻璃

放射源

饱和蒸气

活塞

威尔逊

威尔逊云室

19.3

探测射线的方法

a射线在云室中的径迹:直而粗

原因:a粒子质量大,不易改变方向,电离本领大,沿涂产生的粒子多

?射线在云室中的径迹:比较细,而且常常弯曲

原因:粒子质量小,跟气体碰撞易改变方向,电离本领小,沿途产生的离子少

19.3

探测射线的方法

气泡室是由一密闭容器组成,容器中盛有工作液体。高速带电粒子通过液体,以这些离子为核心形成胚胎气泡,沿粒子所经路径留下痕迹。

气泡室的优点:

它的空间和时间分辨率高;

工作循环周期短,本底干净、径迹清晰,可反复操作。

但也有不足之处:

那就是扫描和测量时间还嫌太长;

体积有限,而且甚为昂贵。

19.3

探测射线的方法

三、盖革-米勒计数器

一种能自动把放射微粒计数出来的仪器,利用了射线的电离本领

19.4

放射性的应用与防护

知道什么是放射性同位素

会正确书写核反应方程

了解放射性在生产和科学领域的应用

知道射线的危害和防护

1

2

3

4

19.4

放射性的应用与防护

人工核反应

卢瑟福在1919年用α粒子轰击氮原子核打出质子的实验是第一次实现人工核反应。

人工放射性同位素

1934年,小居里夫妇第一次利用人工方法发现放射性同位素

。

F·约里奥·居里

1900-1958

I·约里奥·居里

1897-1956

19.4

放射性的应用与防护

??放射性同位素在农业、医疗卫生、和科学研究等许多方面得到了广泛的应用.其应用是沿着利用它的射线和作为示踪原子两个方向展开的.

放射性的应用

射线应用

示踪原子

探伤仪

培育新种

保存食物

消除有害静电

消灭害虫

治疗恶性肿瘤

农作物检测

诊断器质性和功能性疾病

生物大分子结构及功能研究

治疗癌症的放疗设备

射线测厚仪

用钴60照射后的草莓

19.4

放射性的应用与防护

19.5

核力与结合能

知道合力的性质

了解四中基本相互作用

认识原子核的结合能及质量亏损,并能用智能方程进行计算

从比结合能的角度理解释放核能的方式

1

2

3

4

19.5

核力与结合能

10-15m

电磁斥力>>万有引力

质子为什么能挤在一起而不飞散

氦原子核中有两个质子,质子质量为mp=1.67×10-27kg,带电量为元电荷e=1.6×10-19C,原子核的直径的数量级为10-15m,那么两个质子之间的库仑斥力与万有引力两者相差多少倍?

1036倍

核力--强相互作用(强力)

短程力:1.5?10-15m内

<0.8?10-15m—斥力

0.8?10-15m?

1.5?10-15m—引力

饱和性:每个核子只与邻近的核子发生核力作用

19.5

核力与结合能

万有引力

电磁相互作用

强相互作用

弱相互作用(10-18m内)

—长程力

—短程力

二、四种基本相互作用

19.5

核力与结合能

三、原子核中质子与中子的比例

自然界中较轻的原子核,质子数与中子数大致相等,但对于较重的原子核,中子数大于质子数,越重的元素,两者相差越多。

为什么会这样呢?

19.5

核力与结合能

三、原子核中质子与中子的比例

自然界中较轻的原子核,质子数与中子数大致相等,但对于较重的原子核,中子数大于质子数,越重的元素,两者相差越多。

为什么会这样呢?

19.5

核力与结合能

结合能并不是核子结合成原子核后具有的能量,而是把原子核分成核子需要的能量,或把核子结合成原子核释放的能。

2、比结合能(平均结合能)=

结合能

核子数

比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定.

核子结合成原子核

?

2.22MeV

?

原子核分解为核子

1、结合能

19.5

核力与结合能

质量亏损

1u=1.660566

×10-27kg。

19.5

核力与结合能

六、爱因斯坦质能方程

E

=

mc

2

爱因斯坦

?E

=

?

mc

2

?E

=

?m

931.5MeV

19.5

核力与结合能

比结合能越大,原子核就越难拆开。平均结合能的大小反映核的稳定程度。

比结合能与原子稳定性之间的关系:

19.6

核裂变

知道核裂变反映

知道链式反应的条件

知道原子弹原理

了解裂变反应堆的工作原理

1

2

3

4

知道核电站的工作模式

5

19.6

核裂变

19.6

核裂变

铀核裂变的生成物不同,释放的能量也不同。按一个铀核裂变释放200MeV的能量计算:1kg铀裂变释放的核能相当于2800000kg标准煤完全燃烧释放的化学能!

19.6

核裂变

裂变物质能够发生链式反应的最小体积叫做它的临界体积,相应的质量叫做临界质量。

19.6

核裂变

19.6

核裂变

核反应堆(可控链式反应):

核反应堆是可控的链式反应装置,它能使核能平稳释放。核反应堆主要由核燃料(天然铀或浓缩铀制成的铀棒)、慢化剂(石墨、重水、普通水)、控制调节系统、冷却系统(水或液态金属钠)和防护层组成。

水泥防护层

控制棒——镉棒

燃料棒—铀棒

减速剂

链式反应的应用——

核电站慢中子反应堆

19.6

核裂变

核发电量占总发电比例最多的10个国家是:

法国

75%

立陶宛

73.1%

比利时

57.7%

保加利亚

47.1%

斯洛伐克

47%

瑞典

46.8%

乌克兰

43.8%

韩国

42.8%

匈牙利

38.3%

亚美尼亚

36.4%

世界核能发电占全部电量1/4

19.7

核聚变

轻核结合成质量较大的核,释放出核能的反应叫做核聚变.

+17.6MeV

19.8

粒子与宇宙

目前已经发现400多种粒子

强子

轻子

媒介子

新

粒

子

参与强相互作用的粒子

质子、中子、超子、介子...

不参与强相互作用的粒子

电子、电子中微子、μ子、μ子中微子、τ子、τ子中微子...

传递各种相互作用的粒子

光子

、

胶子、中间玻色子...

19.8

粒子与宇宙

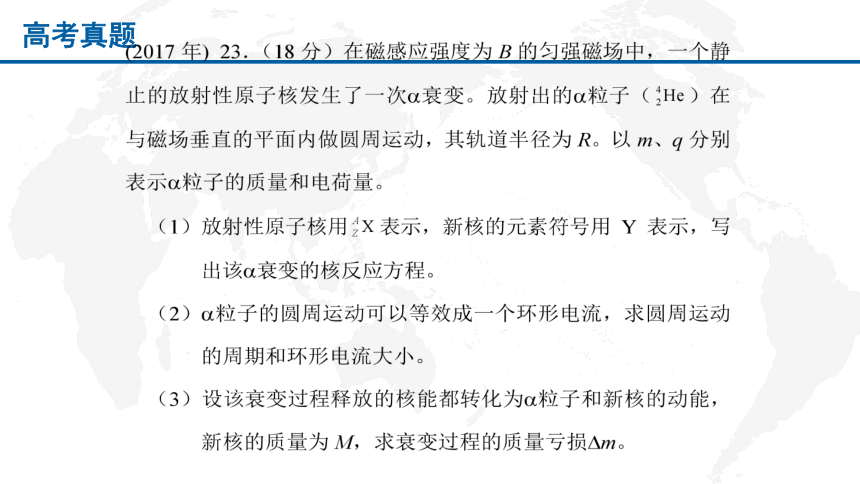

宇宙大爆炸