第18课 科技文化成就 课件(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 第18课 科技文化成就 课件(共39张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-06-17 19:01:24 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

初二年级

历史

科技文化成就

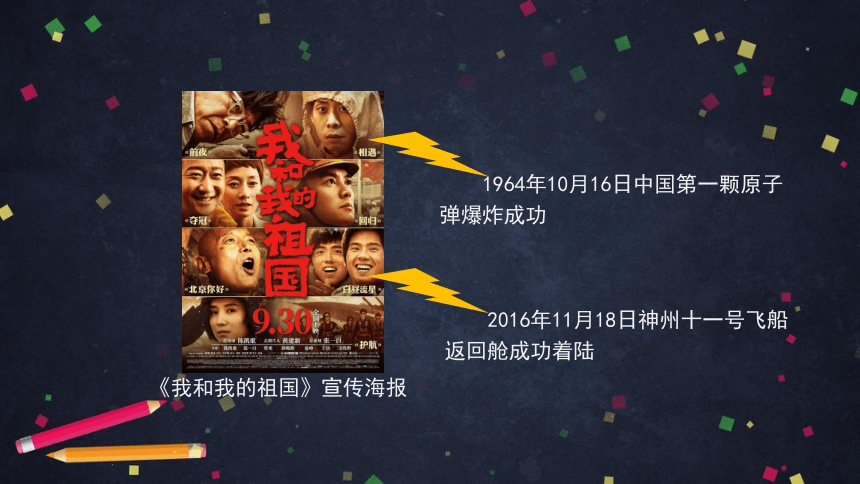

《我和我的祖国》宣传海报

1964年10月16日中国第一颗原子弹爆炸成功

2016年11月18日神州十一号飞船返回舱成功着陆

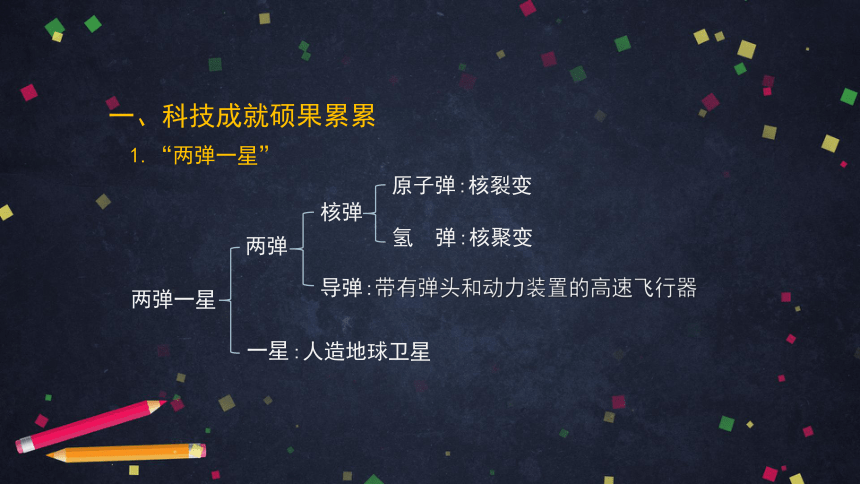

一、科技成就硕果累累

1.“两弹一星”

两弹一星

两弹

一星

核弹

导弹

原子弹

氢

弹

:人造地球卫星

:核裂变

:带有弹头和动力装置的高速飞行器

:核聚变

的飞机和大炮,

而且还要有原子弹。在今天的世界上,

我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。

——毛泽东《论十大关系》

1945年,美国对日本广岛、长崎投放两颗原子弹,核武器的杀伤力震惊世界。

1949年,苏联原子弹试爆成功。

1952年,英国原子弹试爆成功。

反映美苏冷战的漫画

1.“两弹一星”

我们现在已经比过去强,

以后还要比现在强,

不但要有更多

“受人欺负”:敌对国家有核武器而我们没有,缺乏对等威慑。

1952年,美国总统艾森豪威尔视察朝鲜战场后,警告中国:“我国会考虑不限制战争所使用的武器

(核武器)

……并且不再仅仅限于朝鲜半岛的敌对行动”。

——选自《我国第一颗原子弹596爆炸前后》

1.“两弹一星”

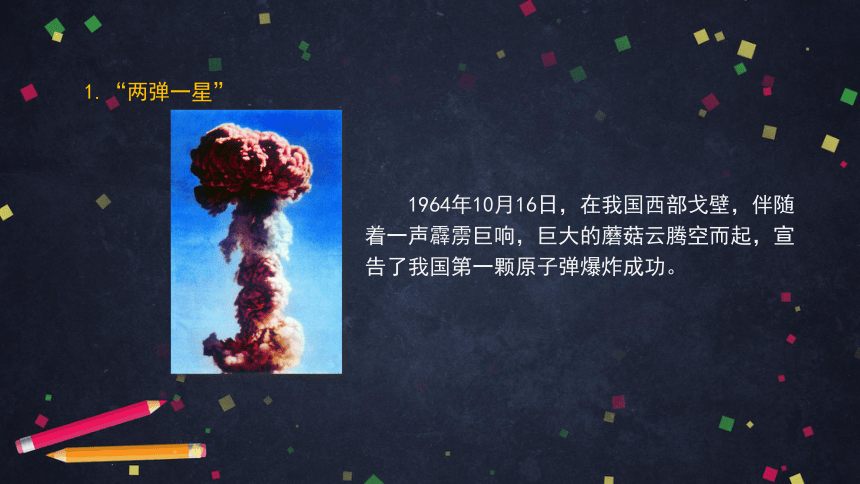

1964年10月16日,在我国西部戈壁,伴随着一声霹雳巨响,巨大的蘑菇云腾空而起,宣告了我国第一颗原子弹爆炸成功。

1.“两弹一星”

中国政府一贯主张全面禁止和彻底销毁核武器……中国发展核武器不是由于中国相信核武器的万能,要使用核武器。中国发展核武器,正是为了打破核大国的核垄断……中国发展核武器,是为了防御……中国政府郑重宣布,中国在任何时候、任何情况下,都不会首先使用核武器。中国政府将一如既往,尽一切努力,争取通过国际协商,促进全面禁止和彻底销毁核武器的崇高目标的实现。

——中华人民共和国政府声明(1964年10月16日)

1.“两弹一星”

1966年10月27日,我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行爆炸成功。

1.“两弹一星”

1967年6月17日,我国第一颗氢弹爆炸成功。

1.“两弹一星”

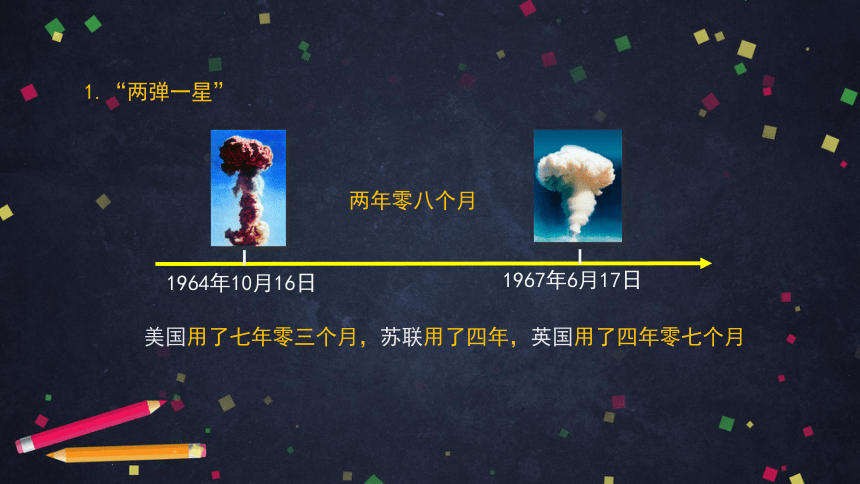

1964年10月16日

1967年6月17日

两年零八个月

美国用了七年零三个月,苏联用了四年,英国用了四年零七个月

1.“两弹一星”

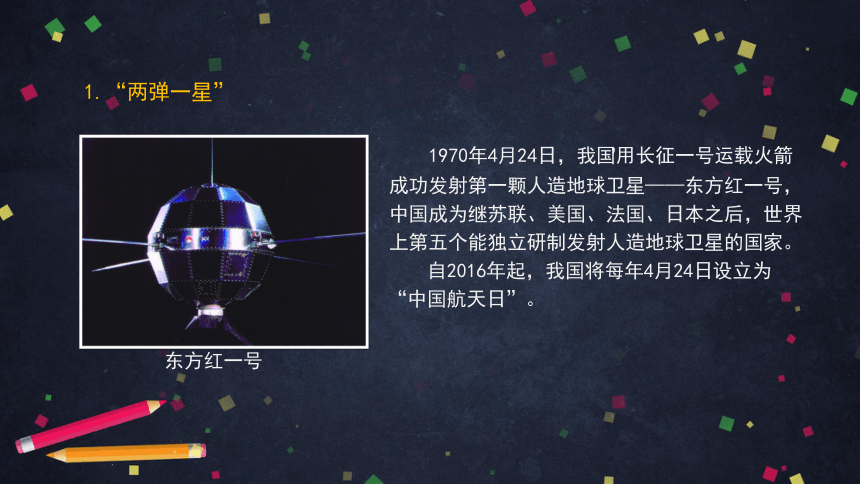

成功发射第一颗人造地球卫星——东方红一号,中国成为继苏联、美国、法国、日本之后,世界上第五个能独立研制发射人造地球卫星的国家。

自2016年起,我国将每年4月24日设立为“中国航天日”。

东方红一号

1.“两弹一星”

,

1970年4月24日,我国用长征一号运载火箭

如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映了一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。

——邓小平《中国必须在世界高科技领域占有一席之地》

“两弹一星”的成功研制有什么重大意义?

1.“两弹一星”

新中国成立后,

钱学森决心放弃在美国优越的科研和生活条件,尽快回国参加建设。1950年,当他准备乘飞机回国时,移民局通知他不得离开美国。美国海军部次长金布尔露骨地说:“无论在什么地方,他都抵得上5个师的兵力,我宁肯把他击毙在美国也不能让他离开。”直到1955年8月,由于周恩来总理的直接过问,美国才被迫同意了钱学森的回国要求。

钱学森回国时在北京车站受到热烈欢迎

1.“两弹一星”

在他心里,国为重,家为轻,科学最重,名利最轻。五年归国路,十年两弹成。他是知识的宝藏,是科学的旗帜,是中华民族知识分子的典范。

——2007年感动中国年度人物颁奖词

“中国航天之父”——钱学森

1.“两弹一星”

1.“两弹一星”

两弹一星功勋奖章

1999年,在中华人民共和国成立50周年之际,中共中央、国务院和中央军委隆重表彰为“两弹一星”事业作出突出贡献的23位科学家,授予“两弹一星功勋奖章”。

23位“两弹一星功勋奖章”获得者是:于敏、王大珩、王希季、朱光亚、孙家栋、任新民、吴自良、陈芳允、陈

能宽、杨嘉墀、周光召、钱学森、屠守锷、黄纬禄、程开甲、彭桓武、王淦昌、邓稼先、赵九章、姚桐斌、钱骥、

钱三强、郭永怀。

1.“两弹一星”

发射载人飞船

发射空间实验室

建造空间站

2.载人航天工程

杨利伟在太空展示中国国旗和联合国旗

神舟五号载人飞船成功着陆

杨利伟走出舱门

神舟五号载人飞船发射成功

2.载人航天工程

2008年9月27日,身着中国研制的“飞天”舱外航天服的翟志刚完成出舱任务,迈出了中国人在太空中的第一步,实现了太空行走。

2.载人航天工程

2020年5月5日,长征五号B运载火箭首飞任务取得圆满成功,我国载人航天工程“第三步”空间站在轨建造任务拉开序幕。

长征五号B运载火箭首飞成功

2.载人航天工程

他是一位真正的耕耘者。当他还是一位乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;而当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡薄名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。

——2004年感动中国年度人物颁奖词

他是一位真正的耕耘者。当他还是一位乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;而当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡薄名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平!

——2004年感动中国年度人物颁奖词

“杂交水稻之父”——袁隆平

3.袁隆平与“杂交水稻”

现实:中国是一个人口大国,但可耕地面积相对较少

有效途径:培育高产农作物品种,提高单位面积耕地的产量

实现:20世纪70年代,袁隆平成功培育出“籼型杂交水稻”,比常规稻增产20%左右

中国土地资源利用类型图

3.袁隆平与“杂交水稻”

3.袁隆平与“杂交水稻”

“超级杂交水稻”

于1996年提出,由袁隆平主持培育计划;目前5期目标已经全部完成,亩产700公斤、800公斤、900公斤、1000公斤、1100公斤;突破仍在进行……

耐盐碱水稻俗称海水稻,是一种可以在沿海滩涂和内陆盐碱地生长的水稻品种。具有抗旱、抗涝、抗病虫害、抗倒伏、抗盐碱等特点。

袁隆平在接受新闻媒体采访时说:“我现在还在第一线,只要田里有稻子,几乎每天都要下田的。杂交水稻就像是自己的孩子一样。下田好啊,看绿色,晒太阳,呼吸新鲜空气,这样才不会缺钙。关在屋子里手脚发痒,下田搞试验才有乐趣。”

——《南方周末》(2012年9月24日)

3.袁隆平与“杂交水稻”

不断实践、求真求实

20世纪90年代,联合国粮农组织将推广杂交水稻列为解决发展中国家粮食短缺问题的战略措施。中国的杂交水稻被推广到印度、越南、菲律宾等许多国家和地区,增产效果十分明显。

3.袁隆平与“杂交水稻”

1980年,美国圆环种子公司总经理威尔其来华,与中方正式签订了中国杂交水稻的技术转让合同。这是我国农业第一个对外技术转让合同。

屠呦呦在实验室工作

1967年5月23日,我国紧急启动疟疾防治药物研究工作协作项目,代号为523。

1969年屠呦呦被任命为523项目中医研究院科研组长。其主要任务是要在尽可能短的时间内对几千种中草药进行筛选,找到能够对抗疟疾的有效成分。

4.屠呦呦与“青蒿素”

东晋葛洪《肘后备急方》记载的治疟药方:“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之。”屠呦呦从中得到启示,用沸点比较低的乙醚提取青蒿中的有效成分——青蒿素,经过反复试验,终于获得了成功。

屠呦呦的成功与传统中医的关系?

4.屠呦呦与“青蒿素”

或医学奖,理由是她发现了青蒿素。这是中国医学界迄今为止获得的最高奖项,也是中医药成果获得的最高奖项。

屠呦呦是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家、第一位获得诺贝尔生理学或医学奖的华人科学家。

屠呦呦领取诺贝尔奖

4.屠呦呦与“青蒿素”

2015年10月,屠呦呦获得诺贝尔生理学

我首先要感谢诺贝尔奖评委会,诺贝尔奖基金会授予我2015年生理学或医学奖。这不仅是授予我个人的荣誉,也是对全体中国科学家团队的嘉奖和鼓励……

中国医药学是一个伟大宝库,应当努力发掘,加以提高。青蒿素正是从这一宝库中发掘出来的……大自然给我们提供了大量的植物资源,医药学研究者可以从中开发新药……通过继承发扬,发掘提高,一定会有所发现,有所创新,从而造福人类。

——屠呦呦瑞典演讲:青蒿素是中医药给世界的一份礼物

2019年9月29日上午,国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式在北京举行,于敏、申纪兰、孙家栋、李延年、张富清、袁隆平、黄旭华、屠呦呦被授予“共和国勋章”。(中华人民共和国最高荣誉勋章)

二、文化事业丰富多彩

百花齐放、百家争鸣的方针,是促进艺术发展和科学进步的方针,是促进我国的社会主义文化繁荣的方针……利用行政力量,强制推行一种风格,一种学派,禁止另一种风格,另一种学派,我们认为会有害于艺术和科学的发展。艺术和科学中的是非问题,应当通过艺术界科学界的自由讨论去解决,通过艺术和科学的实践去解决,而不应当采取简单的方法去解决。

——毛泽东《关于正确处理人民内部矛盾的问题》

1.“双百”方针

在艺术方面的百花齐放的方针,学术方面的百家争鸣的方针,是有必要的……现在春天来了嘛,一百种花都让它开放,不要只让几种花开放,还有几种花不让它开放,这就叫百花齐放。百家争鸣,是说春秋战国时代,二千年以前那个时候,有许多学派,诸子百家,大家自由讨论,现在我们也需要这个……在中华人民共和国宪法范围内,各种学术思想,正确的、错误的,让他们去说,不去干涉他们。

——毛泽东在最高国务会议第七次会议上的讲话(1956年5月2日)

罗广斌、杨益言《红岩》

杨沫《青春之歌》

北京人艺1958年版《茶馆》剧照

1.“双百”方针

音乐舞蹈史诗《东方红》序曲《葵花向太阳》

电影《英雄儿女》剧照

电影《林则徐》剧照

1.“双百”方针

北京时间2012年10月11日晚7时,瑞典文学院揭晓2012年的诺贝尔文学奖由中国作家莫言获得。著名作家王蒙在接受央视网记者采访时表示:“这是一件很好的事情,说明中国当代作家以及中国当代文学成就获得了世界的关注。”

——人民网(2012年10月12日)

你认为中国当代文学成就获得世界关注的原因有哪些?

2.中共十一届三中全会后的成就

站立在960万平方公里的广袤土地上,吸吮着中华民族漫长奋斗积累的文化养分,拥有13亿中国人民聚合的磅礴之力,我们走自己的路,具有无比广阔的舞台,具有无比深厚的历史底蕴,具有无比强大的前进定力,中国人民应该有这个信心,每一个中国人都应该有这个信心。我们说要坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信,说到底是要坚定文化自信。文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。

——习近平《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》

“两弹一星”

热爱祖国、无私奉献、自力更生

艰苦奋斗、大力协同、勇于攀登

初二年级

历史

科技文化成就

《我和我的祖国》宣传海报

1964年10月16日中国第一颗原子弹爆炸成功

2016年11月18日神州十一号飞船返回舱成功着陆

一、科技成就硕果累累

1.“两弹一星”

两弹一星

两弹

一星

核弹

导弹

原子弹

氢

弹

:人造地球卫星

:核裂变

:带有弹头和动力装置的高速飞行器

:核聚变

的飞机和大炮,

而且还要有原子弹。在今天的世界上,

我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。

——毛泽东《论十大关系》

1945年,美国对日本广岛、长崎投放两颗原子弹,核武器的杀伤力震惊世界。

1949年,苏联原子弹试爆成功。

1952年,英国原子弹试爆成功。

反映美苏冷战的漫画

1.“两弹一星”

我们现在已经比过去强,

以后还要比现在强,

不但要有更多

“受人欺负”:敌对国家有核武器而我们没有,缺乏对等威慑。

1952年,美国总统艾森豪威尔视察朝鲜战场后,警告中国:“我国会考虑不限制战争所使用的武器

(核武器)

……并且不再仅仅限于朝鲜半岛的敌对行动”。

——选自《我国第一颗原子弹596爆炸前后》

1.“两弹一星”

1964年10月16日,在我国西部戈壁,伴随着一声霹雳巨响,巨大的蘑菇云腾空而起,宣告了我国第一颗原子弹爆炸成功。

1.“两弹一星”

中国政府一贯主张全面禁止和彻底销毁核武器……中国发展核武器不是由于中国相信核武器的万能,要使用核武器。中国发展核武器,正是为了打破核大国的核垄断……中国发展核武器,是为了防御……中国政府郑重宣布,中国在任何时候、任何情况下,都不会首先使用核武器。中国政府将一如既往,尽一切努力,争取通过国际协商,促进全面禁止和彻底销毁核武器的崇高目标的实现。

——中华人民共和国政府声明(1964年10月16日)

1.“两弹一星”

1966年10月27日,我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行爆炸成功。

1.“两弹一星”

1967年6月17日,我国第一颗氢弹爆炸成功。

1.“两弹一星”

1964年10月16日

1967年6月17日

两年零八个月

美国用了七年零三个月,苏联用了四年,英国用了四年零七个月

1.“两弹一星”

成功发射第一颗人造地球卫星——东方红一号,中国成为继苏联、美国、法国、日本之后,世界上第五个能独立研制发射人造地球卫星的国家。

自2016年起,我国将每年4月24日设立为“中国航天日”。

东方红一号

1.“两弹一星”

,

1970年4月24日,我国用长征一号运载火箭

如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映了一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。

——邓小平《中国必须在世界高科技领域占有一席之地》

“两弹一星”的成功研制有什么重大意义?

1.“两弹一星”

新中国成立后,

钱学森决心放弃在美国优越的科研和生活条件,尽快回国参加建设。1950年,当他准备乘飞机回国时,移民局通知他不得离开美国。美国海军部次长金布尔露骨地说:“无论在什么地方,他都抵得上5个师的兵力,我宁肯把他击毙在美国也不能让他离开。”直到1955年8月,由于周恩来总理的直接过问,美国才被迫同意了钱学森的回国要求。

钱学森回国时在北京车站受到热烈欢迎

1.“两弹一星”

在他心里,国为重,家为轻,科学最重,名利最轻。五年归国路,十年两弹成。他是知识的宝藏,是科学的旗帜,是中华民族知识分子的典范。

——2007年感动中国年度人物颁奖词

“中国航天之父”——钱学森

1.“两弹一星”

1.“两弹一星”

两弹一星功勋奖章

1999年,在中华人民共和国成立50周年之际,中共中央、国务院和中央军委隆重表彰为“两弹一星”事业作出突出贡献的23位科学家,授予“两弹一星功勋奖章”。

23位“两弹一星功勋奖章”获得者是:于敏、王大珩、王希季、朱光亚、孙家栋、任新民、吴自良、陈芳允、陈

能宽、杨嘉墀、周光召、钱学森、屠守锷、黄纬禄、程开甲、彭桓武、王淦昌、邓稼先、赵九章、姚桐斌、钱骥、

钱三强、郭永怀。

1.“两弹一星”

发射载人飞船

发射空间实验室

建造空间站

2.载人航天工程

杨利伟在太空展示中国国旗和联合国旗

神舟五号载人飞船成功着陆

杨利伟走出舱门

神舟五号载人飞船发射成功

2.载人航天工程

2008年9月27日,身着中国研制的“飞天”舱外航天服的翟志刚完成出舱任务,迈出了中国人在太空中的第一步,实现了太空行走。

2.载人航天工程

2020年5月5日,长征五号B运载火箭首飞任务取得圆满成功,我国载人航天工程“第三步”空间站在轨建造任务拉开序幕。

长征五号B运载火箭首飞成功

2.载人航天工程

他是一位真正的耕耘者。当他还是一位乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;而当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡薄名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。

——2004年感动中国年度人物颁奖词

他是一位真正的耕耘者。当他还是一位乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;而当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡薄名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平!

——2004年感动中国年度人物颁奖词

“杂交水稻之父”——袁隆平

3.袁隆平与“杂交水稻”

现实:中国是一个人口大国,但可耕地面积相对较少

有效途径:培育高产农作物品种,提高单位面积耕地的产量

实现:20世纪70年代,袁隆平成功培育出“籼型杂交水稻”,比常规稻增产20%左右

中国土地资源利用类型图

3.袁隆平与“杂交水稻”

3.袁隆平与“杂交水稻”

“超级杂交水稻”

于1996年提出,由袁隆平主持培育计划;目前5期目标已经全部完成,亩产700公斤、800公斤、900公斤、1000公斤、1100公斤;突破仍在进行……

耐盐碱水稻俗称海水稻,是一种可以在沿海滩涂和内陆盐碱地生长的水稻品种。具有抗旱、抗涝、抗病虫害、抗倒伏、抗盐碱等特点。

袁隆平在接受新闻媒体采访时说:“我现在还在第一线,只要田里有稻子,几乎每天都要下田的。杂交水稻就像是自己的孩子一样。下田好啊,看绿色,晒太阳,呼吸新鲜空气,这样才不会缺钙。关在屋子里手脚发痒,下田搞试验才有乐趣。”

——《南方周末》(2012年9月24日)

3.袁隆平与“杂交水稻”

不断实践、求真求实

20世纪90年代,联合国粮农组织将推广杂交水稻列为解决发展中国家粮食短缺问题的战略措施。中国的杂交水稻被推广到印度、越南、菲律宾等许多国家和地区,增产效果十分明显。

3.袁隆平与“杂交水稻”

1980年,美国圆环种子公司总经理威尔其来华,与中方正式签订了中国杂交水稻的技术转让合同。这是我国农业第一个对外技术转让合同。

屠呦呦在实验室工作

1967年5月23日,我国紧急启动疟疾防治药物研究工作协作项目,代号为523。

1969年屠呦呦被任命为523项目中医研究院科研组长。其主要任务是要在尽可能短的时间内对几千种中草药进行筛选,找到能够对抗疟疾的有效成分。

4.屠呦呦与“青蒿素”

东晋葛洪《肘后备急方》记载的治疟药方:“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之。”屠呦呦从中得到启示,用沸点比较低的乙醚提取青蒿中的有效成分——青蒿素,经过反复试验,终于获得了成功。

屠呦呦的成功与传统中医的关系?

4.屠呦呦与“青蒿素”

或医学奖,理由是她发现了青蒿素。这是中国医学界迄今为止获得的最高奖项,也是中医药成果获得的最高奖项。

屠呦呦是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家、第一位获得诺贝尔生理学或医学奖的华人科学家。

屠呦呦领取诺贝尔奖

4.屠呦呦与“青蒿素”

2015年10月,屠呦呦获得诺贝尔生理学

我首先要感谢诺贝尔奖评委会,诺贝尔奖基金会授予我2015年生理学或医学奖。这不仅是授予我个人的荣誉,也是对全体中国科学家团队的嘉奖和鼓励……

中国医药学是一个伟大宝库,应当努力发掘,加以提高。青蒿素正是从这一宝库中发掘出来的……大自然给我们提供了大量的植物资源,医药学研究者可以从中开发新药……通过继承发扬,发掘提高,一定会有所发现,有所创新,从而造福人类。

——屠呦呦瑞典演讲:青蒿素是中医药给世界的一份礼物

2019年9月29日上午,国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式在北京举行,于敏、申纪兰、孙家栋、李延年、张富清、袁隆平、黄旭华、屠呦呦被授予“共和国勋章”。(中华人民共和国最高荣誉勋章)

二、文化事业丰富多彩

百花齐放、百家争鸣的方针,是促进艺术发展和科学进步的方针,是促进我国的社会主义文化繁荣的方针……利用行政力量,强制推行一种风格,一种学派,禁止另一种风格,另一种学派,我们认为会有害于艺术和科学的发展。艺术和科学中的是非问题,应当通过艺术界科学界的自由讨论去解决,通过艺术和科学的实践去解决,而不应当采取简单的方法去解决。

——毛泽东《关于正确处理人民内部矛盾的问题》

1.“双百”方针

在艺术方面的百花齐放的方针,学术方面的百家争鸣的方针,是有必要的……现在春天来了嘛,一百种花都让它开放,不要只让几种花开放,还有几种花不让它开放,这就叫百花齐放。百家争鸣,是说春秋战国时代,二千年以前那个时候,有许多学派,诸子百家,大家自由讨论,现在我们也需要这个……在中华人民共和国宪法范围内,各种学术思想,正确的、错误的,让他们去说,不去干涉他们。

——毛泽东在最高国务会议第七次会议上的讲话(1956年5月2日)

罗广斌、杨益言《红岩》

杨沫《青春之歌》

北京人艺1958年版《茶馆》剧照

1.“双百”方针

音乐舞蹈史诗《东方红》序曲《葵花向太阳》

电影《英雄儿女》剧照

电影《林则徐》剧照

1.“双百”方针

北京时间2012年10月11日晚7时,瑞典文学院揭晓2012年的诺贝尔文学奖由中国作家莫言获得。著名作家王蒙在接受央视网记者采访时表示:“这是一件很好的事情,说明中国当代作家以及中国当代文学成就获得了世界的关注。”

——人民网(2012年10月12日)

你认为中国当代文学成就获得世界关注的原因有哪些?

2.中共十一届三中全会后的成就

站立在960万平方公里的广袤土地上,吸吮着中华民族漫长奋斗积累的文化养分,拥有13亿中国人民聚合的磅礴之力,我们走自己的路,具有无比广阔的舞台,具有无比深厚的历史底蕴,具有无比强大的前进定力,中国人民应该有这个信心,每一个中国人都应该有这个信心。我们说要坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信,说到底是要坚定文化自信。文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。

——习近平《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》

“两弹一星”

热爱祖国、无私奉献、自力更生

艰苦奋斗、大力协同、勇于攀登

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化