人教部编版初中历史八年级下册第五单元《国防建设与外交成就》检测题(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教部编版初中历史八年级下册第五单元《国防建设与外交成就》检测题(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 577.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-06-17 16:53:17 | ||

图片预览

文档简介

《国防建设与外交成就》检测题

一、选择题

1.2019年5月13日,中央新闻联播国际锐评:对于美方发起的贸易战,中国早就表明态度:不愿打,但也不怕打,必要时不得不打。面对美国的软硬两手,中国也早已给出答案:谈,大门敞开;打,奉陪到底。结合这段锐评和史实判断以下关于两国关系的叙述正确的是

A.中美签署发表《联合公报》标志着中美正式建交

B.中美正式建交标志着两国关系开始走向正常化

C.中国关闭了谈判大门对美国的贸易战奉陪到底

D.中国已有足够的信心和勇气和美国进行贸易战

2.“它是新中国在国际舞台上开展活动,冲破美国的鼓励和遏制政策,扩大对外交往的有力武器;它超越意识形态和社会制度,主张世界各国在相处中相互监督,实行对等的约束和自我约束,具有法律性和道义性。”下列说法正确的是

A.文中的“它”指“求同存异”的方针

B.表明中美关系开始正常化

C.文中的“它”指“和平共处五项原则”

D.“它”在万隆会议时提出,促成会议圆满成功

3.中共十八大以来坚持推行强军改革,我国国防和军队建设取得巨大成就。下列属于新形势下人民解放军强军措施的是

①将第二炮兵部队更名为火箭军,成为独立军种

②组建战略支援部队

③成立东部、南部、西部、北部和中部五大战区

④形成军委管总、战区主战、军种主建新格局

A.①②③④

B.①②③

C.②③④

D.①③④

4.美国政府宣布,自2019年5月10日起,对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。对此中国政府进行了大力度反击,你认为特朗普政府这一做法违背了我国政府长期奉行的外交政策的哪一内容?

A.互不侵犯

B.平等互利

C.相互尊重主权和领土完整

D.互不干涉内政

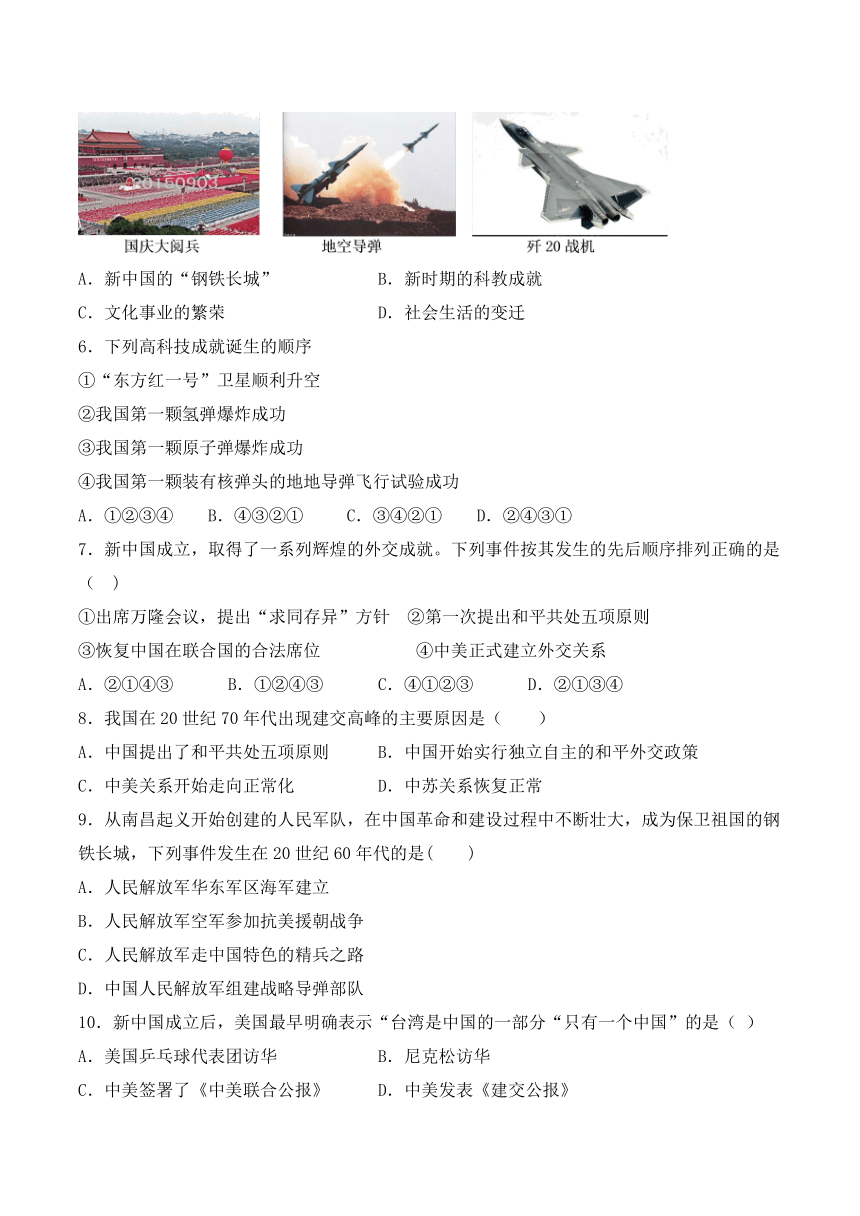

5.下列三幅图片的主题是

A.新中国的“钢铁长城”

B.新时期的科教成就

C.文化事业的繁荣

D.社会生活的变迁

6.下列高科技成就诞生的顺序

①“东方红一号”卫星顺利升空

②我国第一颗氢弹爆炸成功

③我国第一颗原子弹爆炸成功

④我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行试验成功

A.①②③④

B.④③②①

C.③④②①

D.②④③①

7.新中国成立,取得了一系列辉煌的外交成就。下列事件按其发生的先后顺序排列正确的是(

)

①出席万隆会议,提出“求同存异”方针

②第一次提出和平共处五项原则

③恢复中国在联合国的合法席位

④中美正式建立外交关系

A.②①④③

B.①②④③

C.④①②③

D.②①③④

8.我国在20世纪70年代出现建交高峰的主要原因是(

)

A.中国提出了和平共处五项原则

B.中国开始实行独立自主的和平外交政策

C.中美关系开始走向正常化

D.中苏关系恢复正常

9.从南昌起义开始创建的人民军队,在中国革命和建设过程中不断壮大,成为保卫祖国的钢铁长城,下列事件发生在20世纪60年代的是(

)

A.人民解放军华东军区海军建立

B.人民解放军空军参加抗美援朝战争

C.人民解放军走中国特色的精兵之路

D.中国人民解放军组建战略导弹部队

10.新中国成立后,美国最早明确表示“台湾是中国的一部分“只有一个中国”的是(

)

A.美国乒乓球代表团访华

B.尼克松访华

C.中美签署了《中美联合公报》

D.中美发表《建交公报》

11.一位学者评论:在《中美联合公报》中,尼克松作了一个让步,但它或许是达成一项和解最小的让步,从长远来看……增进了世界和平的前景,尼克松“让步”是指承认( )

A.《朝鲜停战协定》

B.中日邦交正常化

C.中国加入联合国

D.“一个中国”的原则

12.向全世界宣告中国人民依靠自己的力量胜利地掌握了核技术的事件是中国

A.第一颗原子弹爆炸成功

B.第一颗人造卫星发射升空

C.第一颗导弹飞行正常

D.第一次实现了导弹和原子弹的结合

13.新中国成立以来,我国外交战线硕果累累,以下历史大事,大大提高中国国际地位的是( )

①主导筹建亚洲基础设施投资银行

②提出“一带一路”战略倡议

③恢复中国在联合国的合法席位

④成功加入世界贸易组织

A.①②③④

B.②③④

C.①③④

D.①②④

14.1971年11月8日,美国《时代》周刊以周恩来总理为封面人物,并在封面上写着:“The

Chinese

are

coming”。美国人发出这样感慨的主要原因是

A.周恩来提出和平共处五项原则

B.中国恢复在联合国的合法席位

C.中美正式建立外交关系

D.美国乒乓队访华

15.2018年3月5日是周恩来诞辰120周年纪念日。作为一代伟人和鞠躬尽瘁的楷模,他影响了几代人。据新浪网调查,认可周总理的网民高达98.7%。下列事件与他有关的是

①提出和平共处五项原则②提出“求同存异”方针③中美关系破冰④粉碎江青反革命集团

A.①④

B.②③

C.①③④

D.①②③

16.中国第一次以五大国的身份参加的国际会议是

A.日内瓦会议

B.万隆会议

C.亚非会议

D.亚太经合会议

17.2016年9月,以“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”为主题的G20峰会在杭州召开,中国备受世界瞩目,这显示我国

①国际地位不断提高

②主导经济全球化发展

③综合国力显著增强

④已迈入发达国家行列

A.①②

B.①③

C.②④

D.③④

18.发生在20世纪70年代的外交成就有

①和平共处五项原则的提出

②中国重返联合国

③中美正式建交

④求同存异方针的提出

A.①②

B.②③

C.③④

D.①③

19.2012年5月,叙利亚爆发了大规模的人道主义危机,包括40多名儿童在内的100多名平民遭到了屠杀。以美国为首的西方国家要求制裁叙利亚,而中国则反对干涉叙利亚内政。这一事件体现中国政府处理国际关系的基本准则是

A.大国强权的原则

B.和平共处五项原则

C.利益第一的原则

D.“人权高于主权”的原则

20.邓小平说:“如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的国家,就没有现在这样的国际地位。”下列科学家中,为此做出重大贡献的是

A.邓稼先

B.袁隆平

C.侯德榜

D.屠呦呦

二、简答题

21.近年来,由于美国实施重返亚太战略,在中国的钓鱼岛和南海问题以及在韩国部署萨德反导系统上都可以看到背后美国的身影;经济上,美国不断实施的贸易保护主义也严重损害了中国的对外贸易,中美摩擦不断。

(1)新中国成立之初,美国采取什么手段企图把新中国扼杀在摇篮里?请列举一例史实说明这种政策“对中国主权完整与国家安全威胁之严重”?

(2)新中国成立时实行什么外交政策?后来又提出处理国与国之间关系的基本准则是什么?

(3)1955年万隆会议上,周恩来提出了什么方针,得到国际社会普遍认同?非洲兄弟们跳起了桑巴舞,阿尔巴尼亚代表高喊:“美国人的巨大失败”;美国承认:“这是联合国历史上的转折点,反西方战线第一次击败了美国”,该场景反映的是什么历史事件?

(4)1972年,什么事件标志着中美关系开始走向正常化?中美两国正式建立外交关系是在哪一年?中美建交的前提是什么?

(5)随着对外开放的不断深入,中国一直在积极申请加入世界贸易组织,最终在哪一年成为WTO的一员?近来中美贸易摩擦不断,请问当前影响中美关系发展的主要原因是什么?你认为未来中美关系会呈现怎样的发展趋势?

22.阅读材料,回答问题:

材料一:朝鲜战争爆发后,杜鲁门总统立即下令美军第七舰队进入台湾海峡,以防止中国(大陆)进攻台湾。更为不幸的是,战争强化了西方对新中国政府的立场,导致中国有二十年的时间被主要资本主义大国孤立,美国继续支持台湾的国民党政权作为中国人民的唯一合法代表,并支持其占据联合国的席位.结果,中国无法获得各种形式的经济和技术援助,不得不完全依赖于苏联。

——美国最流行的历史教科书《世界历史》(汤姆森·沃兹沃思公司出版)

材料二:2013年6月7日至8日,中国国家主席习近平同美国总统奥巴马在美国加利福尼亚州安纳伯格庄园举行会晤。中美两国元首围绕共同努力构建中美新型大国关系的主题,就双边关系及重大国际和地区问题坦诚深入交换意见,达成了一系列重要共识,取得重要积极成果。但是,中美在社会制度、历史文化、发展阶段、战略上叉存在不少差异,因此,能否尊重差异,不断增进战略互信、尊重彼此核心利益,及时有效管控分歧,是两国必须面对的挑战。

——新华网《丛跨越太平洋的握手到跨越太平洋的合作》

请回答:

(1)请根据材料一概括朝鲜战争给中国带来了怎样的影响?

(2)结合所学知识,材料一提到的“台湾的国民党政权占据联合国席位”终止于何时?

(3)2013年6月习奥会晤的主题是什么?中美“尊重差异,增进互信”体现了周恩来在万降会议提出的什么倡议?

(4)结合所学知识,标志着中美关系走向正常化的“跨越太平洋的握手”指的什么历史事情?

(5)你觉得中美关系发生这些变化的主要原因是什么?(言之成理即可)

23.和平共处五项原则的内容是什么?该原则的提出有何重要意义?

参考答案

1.D

2.C

3.A

4.B

5.A

6.C

7.D

8.C

9.D

10.C

11.D

12.A

13.A

14.B

15.D

16.A

17.B

18.B

19.B

20.A

21.(1)封锁禁运,包围威胁;朝鲜战争

(2)独立自主的和平外交政策;和平共处五项原则

(3)求同存异;中国恢复联合国的合法席位(或中国重返联合国)

(4)尼克松访华;1979年;一个中国

(5)2001年;中国综合国力的增强;合作或竞争

22.(1)美国干涉中国内政;中西方的对立;被孤立;失去联合国的席位;经济技术的封锁等

(2)1971年

(3)努力构建中美新型大国关系

求同存异

(4)尼克松访华。

(5)为了国家利益。中国综合国力增强,国际地位提高等(其他符合题意的答案均可同等给分)。

23.内容:互相尊重主权和领土完整,互不侵犯,互不干涉内政,平等互利,和平共处五项原则。

意义:和平共处五项原则在国际上产生深远影响,被世界上越来越多的国家所接受,成为处理国与国之间关系的基本准则。

一、选择题

1.2019年5月13日,中央新闻联播国际锐评:对于美方发起的贸易战,中国早就表明态度:不愿打,但也不怕打,必要时不得不打。面对美国的软硬两手,中国也早已给出答案:谈,大门敞开;打,奉陪到底。结合这段锐评和史实判断以下关于两国关系的叙述正确的是

A.中美签署发表《联合公报》标志着中美正式建交

B.中美正式建交标志着两国关系开始走向正常化

C.中国关闭了谈判大门对美国的贸易战奉陪到底

D.中国已有足够的信心和勇气和美国进行贸易战

2.“它是新中国在国际舞台上开展活动,冲破美国的鼓励和遏制政策,扩大对外交往的有力武器;它超越意识形态和社会制度,主张世界各国在相处中相互监督,实行对等的约束和自我约束,具有法律性和道义性。”下列说法正确的是

A.文中的“它”指“求同存异”的方针

B.表明中美关系开始正常化

C.文中的“它”指“和平共处五项原则”

D.“它”在万隆会议时提出,促成会议圆满成功

3.中共十八大以来坚持推行强军改革,我国国防和军队建设取得巨大成就。下列属于新形势下人民解放军强军措施的是

①将第二炮兵部队更名为火箭军,成为独立军种

②组建战略支援部队

③成立东部、南部、西部、北部和中部五大战区

④形成军委管总、战区主战、军种主建新格局

A.①②③④

B.①②③

C.②③④

D.①③④

4.美国政府宣布,自2019年5月10日起,对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。对此中国政府进行了大力度反击,你认为特朗普政府这一做法违背了我国政府长期奉行的外交政策的哪一内容?

A.互不侵犯

B.平等互利

C.相互尊重主权和领土完整

D.互不干涉内政

5.下列三幅图片的主题是

A.新中国的“钢铁长城”

B.新时期的科教成就

C.文化事业的繁荣

D.社会生活的变迁

6.下列高科技成就诞生的顺序

①“东方红一号”卫星顺利升空

②我国第一颗氢弹爆炸成功

③我国第一颗原子弹爆炸成功

④我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行试验成功

A.①②③④

B.④③②①

C.③④②①

D.②④③①

7.新中国成立,取得了一系列辉煌的外交成就。下列事件按其发生的先后顺序排列正确的是(

)

①出席万隆会议,提出“求同存异”方针

②第一次提出和平共处五项原则

③恢复中国在联合国的合法席位

④中美正式建立外交关系

A.②①④③

B.①②④③

C.④①②③

D.②①③④

8.我国在20世纪70年代出现建交高峰的主要原因是(

)

A.中国提出了和平共处五项原则

B.中国开始实行独立自主的和平外交政策

C.中美关系开始走向正常化

D.中苏关系恢复正常

9.从南昌起义开始创建的人民军队,在中国革命和建设过程中不断壮大,成为保卫祖国的钢铁长城,下列事件发生在20世纪60年代的是(

)

A.人民解放军华东军区海军建立

B.人民解放军空军参加抗美援朝战争

C.人民解放军走中国特色的精兵之路

D.中国人民解放军组建战略导弹部队

10.新中国成立后,美国最早明确表示“台湾是中国的一部分“只有一个中国”的是(

)

A.美国乒乓球代表团访华

B.尼克松访华

C.中美签署了《中美联合公报》

D.中美发表《建交公报》

11.一位学者评论:在《中美联合公报》中,尼克松作了一个让步,但它或许是达成一项和解最小的让步,从长远来看……增进了世界和平的前景,尼克松“让步”是指承认( )

A.《朝鲜停战协定》

B.中日邦交正常化

C.中国加入联合国

D.“一个中国”的原则

12.向全世界宣告中国人民依靠自己的力量胜利地掌握了核技术的事件是中国

A.第一颗原子弹爆炸成功

B.第一颗人造卫星发射升空

C.第一颗导弹飞行正常

D.第一次实现了导弹和原子弹的结合

13.新中国成立以来,我国外交战线硕果累累,以下历史大事,大大提高中国国际地位的是( )

①主导筹建亚洲基础设施投资银行

②提出“一带一路”战略倡议

③恢复中国在联合国的合法席位

④成功加入世界贸易组织

A.①②③④

B.②③④

C.①③④

D.①②④

14.1971年11月8日,美国《时代》周刊以周恩来总理为封面人物,并在封面上写着:“The

Chinese

are

coming”。美国人发出这样感慨的主要原因是

A.周恩来提出和平共处五项原则

B.中国恢复在联合国的合法席位

C.中美正式建立外交关系

D.美国乒乓队访华

15.2018年3月5日是周恩来诞辰120周年纪念日。作为一代伟人和鞠躬尽瘁的楷模,他影响了几代人。据新浪网调查,认可周总理的网民高达98.7%。下列事件与他有关的是

①提出和平共处五项原则②提出“求同存异”方针③中美关系破冰④粉碎江青反革命集团

A.①④

B.②③

C.①③④

D.①②③

16.中国第一次以五大国的身份参加的国际会议是

A.日内瓦会议

B.万隆会议

C.亚非会议

D.亚太经合会议

17.2016年9月,以“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”为主题的G20峰会在杭州召开,中国备受世界瞩目,这显示我国

①国际地位不断提高

②主导经济全球化发展

③综合国力显著增强

④已迈入发达国家行列

A.①②

B.①③

C.②④

D.③④

18.发生在20世纪70年代的外交成就有

①和平共处五项原则的提出

②中国重返联合国

③中美正式建交

④求同存异方针的提出

A.①②

B.②③

C.③④

D.①③

19.2012年5月,叙利亚爆发了大规模的人道主义危机,包括40多名儿童在内的100多名平民遭到了屠杀。以美国为首的西方国家要求制裁叙利亚,而中国则反对干涉叙利亚内政。这一事件体现中国政府处理国际关系的基本准则是

A.大国强权的原则

B.和平共处五项原则

C.利益第一的原则

D.“人权高于主权”的原则

20.邓小平说:“如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的国家,就没有现在这样的国际地位。”下列科学家中,为此做出重大贡献的是

A.邓稼先

B.袁隆平

C.侯德榜

D.屠呦呦

二、简答题

21.近年来,由于美国实施重返亚太战略,在中国的钓鱼岛和南海问题以及在韩国部署萨德反导系统上都可以看到背后美国的身影;经济上,美国不断实施的贸易保护主义也严重损害了中国的对外贸易,中美摩擦不断。

(1)新中国成立之初,美国采取什么手段企图把新中国扼杀在摇篮里?请列举一例史实说明这种政策“对中国主权完整与国家安全威胁之严重”?

(2)新中国成立时实行什么外交政策?后来又提出处理国与国之间关系的基本准则是什么?

(3)1955年万隆会议上,周恩来提出了什么方针,得到国际社会普遍认同?非洲兄弟们跳起了桑巴舞,阿尔巴尼亚代表高喊:“美国人的巨大失败”;美国承认:“这是联合国历史上的转折点,反西方战线第一次击败了美国”,该场景反映的是什么历史事件?

(4)1972年,什么事件标志着中美关系开始走向正常化?中美两国正式建立外交关系是在哪一年?中美建交的前提是什么?

(5)随着对外开放的不断深入,中国一直在积极申请加入世界贸易组织,最终在哪一年成为WTO的一员?近来中美贸易摩擦不断,请问当前影响中美关系发展的主要原因是什么?你认为未来中美关系会呈现怎样的发展趋势?

22.阅读材料,回答问题:

材料一:朝鲜战争爆发后,杜鲁门总统立即下令美军第七舰队进入台湾海峡,以防止中国(大陆)进攻台湾。更为不幸的是,战争强化了西方对新中国政府的立场,导致中国有二十年的时间被主要资本主义大国孤立,美国继续支持台湾的国民党政权作为中国人民的唯一合法代表,并支持其占据联合国的席位.结果,中国无法获得各种形式的经济和技术援助,不得不完全依赖于苏联。

——美国最流行的历史教科书《世界历史》(汤姆森·沃兹沃思公司出版)

材料二:2013年6月7日至8日,中国国家主席习近平同美国总统奥巴马在美国加利福尼亚州安纳伯格庄园举行会晤。中美两国元首围绕共同努力构建中美新型大国关系的主题,就双边关系及重大国际和地区问题坦诚深入交换意见,达成了一系列重要共识,取得重要积极成果。但是,中美在社会制度、历史文化、发展阶段、战略上叉存在不少差异,因此,能否尊重差异,不断增进战略互信、尊重彼此核心利益,及时有效管控分歧,是两国必须面对的挑战。

——新华网《丛跨越太平洋的握手到跨越太平洋的合作》

请回答:

(1)请根据材料一概括朝鲜战争给中国带来了怎样的影响?

(2)结合所学知识,材料一提到的“台湾的国民党政权占据联合国席位”终止于何时?

(3)2013年6月习奥会晤的主题是什么?中美“尊重差异,增进互信”体现了周恩来在万降会议提出的什么倡议?

(4)结合所学知识,标志着中美关系走向正常化的“跨越太平洋的握手”指的什么历史事情?

(5)你觉得中美关系发生这些变化的主要原因是什么?(言之成理即可)

23.和平共处五项原则的内容是什么?该原则的提出有何重要意义?

参考答案

1.D

2.C

3.A

4.B

5.A

6.C

7.D

8.C

9.D

10.C

11.D

12.A

13.A

14.B

15.D

16.A

17.B

18.B

19.B

20.A

21.(1)封锁禁运,包围威胁;朝鲜战争

(2)独立自主的和平外交政策;和平共处五项原则

(3)求同存异;中国恢复联合国的合法席位(或中国重返联合国)

(4)尼克松访华;1979年;一个中国

(5)2001年;中国综合国力的增强;合作或竞争

22.(1)美国干涉中国内政;中西方的对立;被孤立;失去联合国的席位;经济技术的封锁等

(2)1971年

(3)努力构建中美新型大国关系

求同存异

(4)尼克松访华。

(5)为了国家利益。中国综合国力增强,国际地位提高等(其他符合题意的答案均可同等给分)。

23.内容:互相尊重主权和领土完整,互不侵犯,互不干涉内政,平等互利,和平共处五项原则。

意义:和平共处五项原则在国际上产生深远影响,被世界上越来越多的国家所接受,成为处理国与国之间关系的基本准则。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化