岳麓版高中历史必修三 第1课 孔子与老子 (共16张PPT)

文档属性

| 名称 | 岳麓版高中历史必修三 第1课 孔子与老子 (共16张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 436.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-06-18 15:16:55 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

第1课

孔子和老子

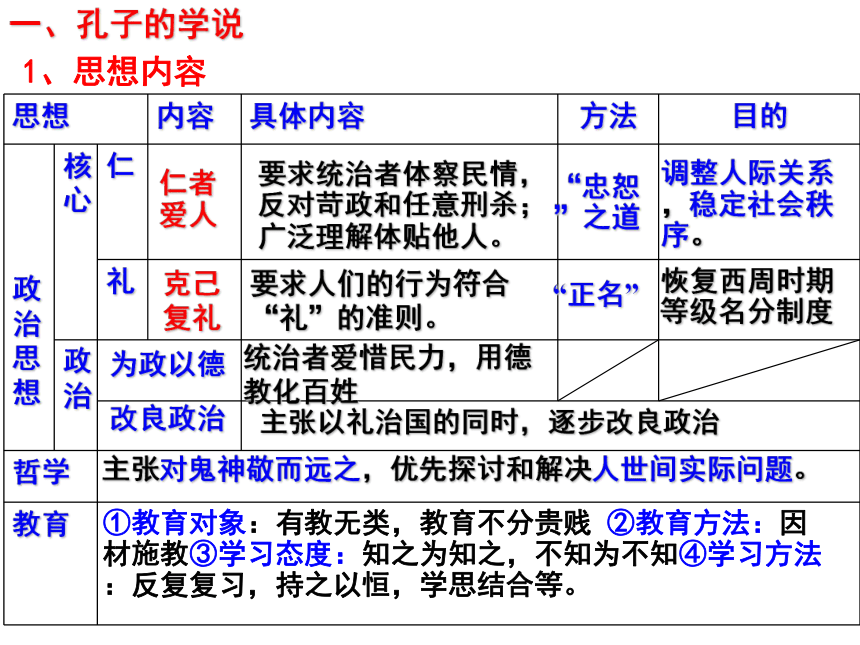

仁者爱人

克己复礼

要求统治者体察民情,反对苛政和任意刑杀;广泛理解体贴他人。

“忠恕”之道

调整人际关系,稳定社会秩序。

要求人们的行为符合“礼”的准则。

“正名”

恢复西周时期等级名分制度

一、孔子的学说

为政以德

改良政治

统治者爱惜民力,用德教化百姓

主张对鬼神敬而远之,优先探讨和解决人世间实际问题。

主张以礼治国的同时,逐步改良政治

①教育对象:有教无类,教育不分贵贱

②教育方法:因材施教③学习态度:知之为知之,不知为不知④学习方法:反复复习,持之以恒,学思结合等。

1、思想内容

思想

内容

具体内容

方法

目的

政治思想

核心

仁

礼

政治

哲学

教育

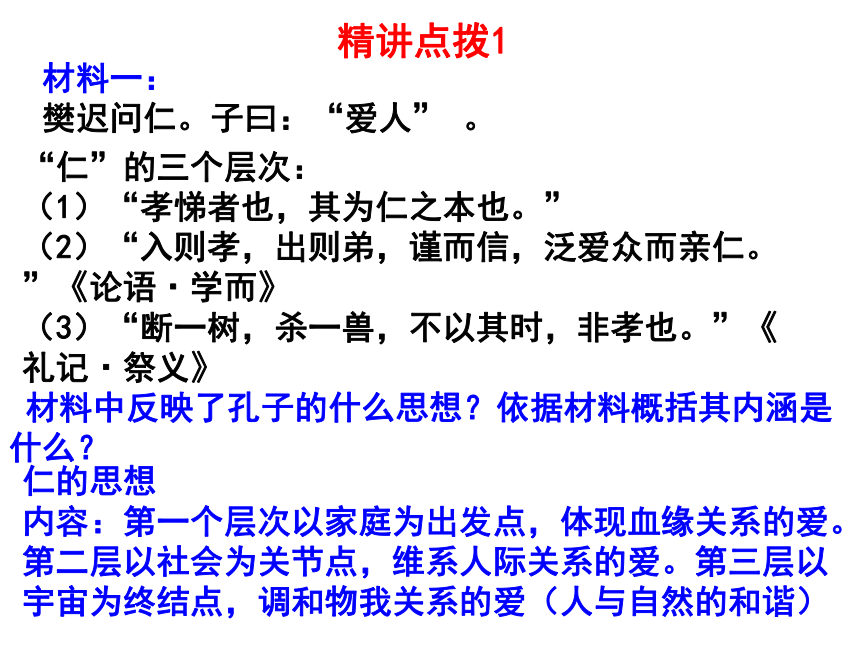

材料一:

樊迟问仁。子曰:“爱人”

。

精讲点拨1

“仁”的三个层次:

(1)“孝悌者也,其为仁之本也。”

(2)“入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众而亲仁。”《论语·学而》

(3)“断一树,杀一兽,不以其时,非孝也。”《礼记·祭义》

仁的思想

内容:第一个层次以家庭为出发点,体现血缘关系的爱。第二层以社会为关节点,维系人际关系的爱。第三层以宇宙为终结点,调和物我关系的爱(人与自然的和谐)

材料中反映了孔子的什么思想?依据材料概括其内涵是什么?

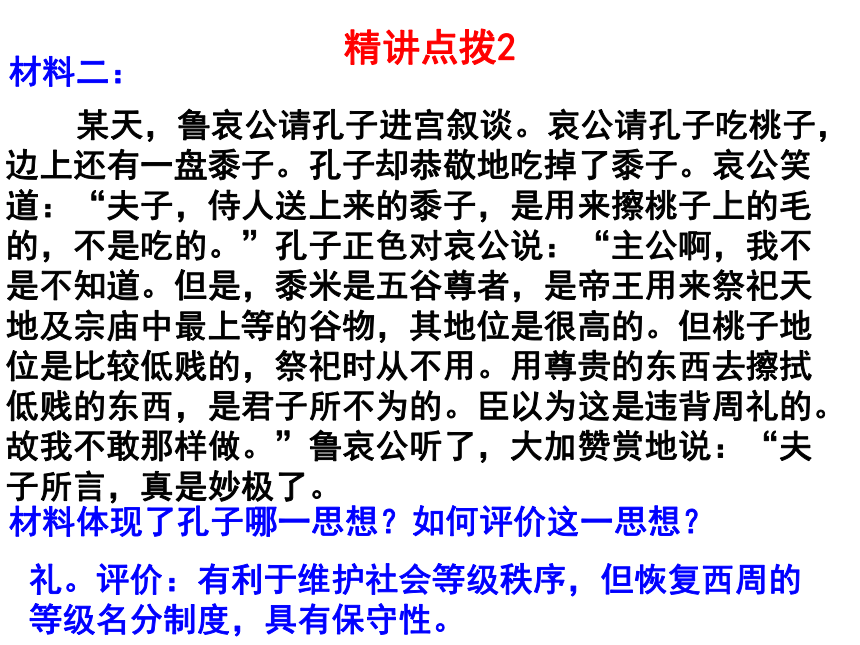

精讲点拨2

材料二:

某天,鲁哀公请孔子进宫叙谈。哀公请孔子吃桃子,边上还有一盘黍子。孔子却恭敬地吃掉了黍子。哀公笑道:“夫子,侍人送上来的黍子,是用来擦桃子上的毛的,不是吃的。”孔子正色对哀公说:“主公啊,我不是不知道。但是,黍米是五谷尊者,是帝王用来祭祀天地及宗庙中最上等的谷物,其地位是很高的。但桃子地位是比较低贱的,祭祀时从不用。用尊贵的东西去擦拭低贱的东西,是君子所不为的。臣以为这是违背周礼的。故我不敢那样做。”鲁哀公听了,大加赞赏地说:“夫子所言,真是妙极了。

材料体现了孔子哪一思想?如何评价这一思想?

礼。评价:有利于维护社会等级秩序,但恢复西周的等级名分制度,具有保守性。

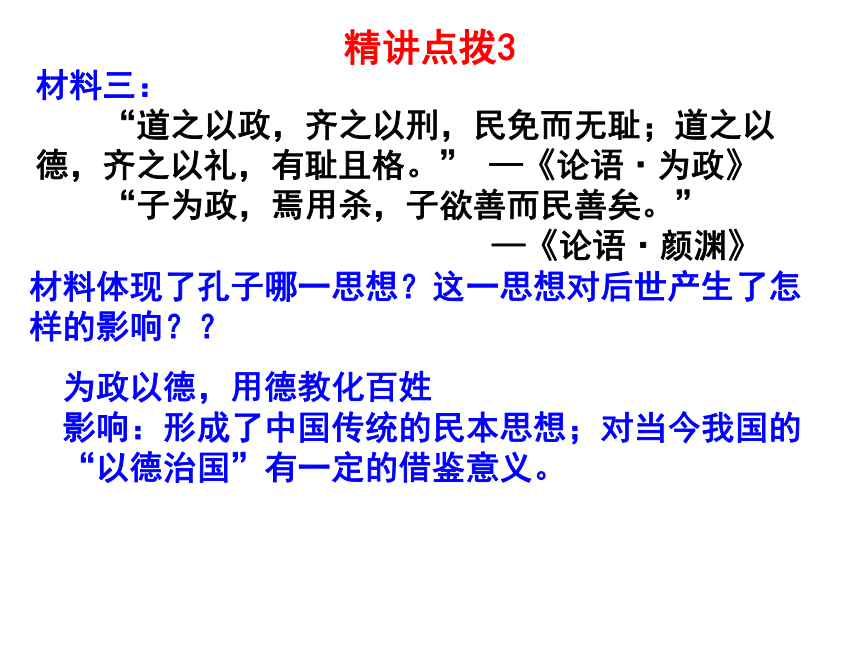

材料三:

“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”

—《论语·为政》

“子为政,焉用杀,子欲善而民善矣。”

—《论语·颜渊》

精讲点拨3

材料体现了孔子哪一思想?这一思想对后世产生了怎样的影响??

为政以德,用德教化百姓

影响:形成了中国传统的民本思想;对当今我国的“以德治国”有一定的借鉴意义。

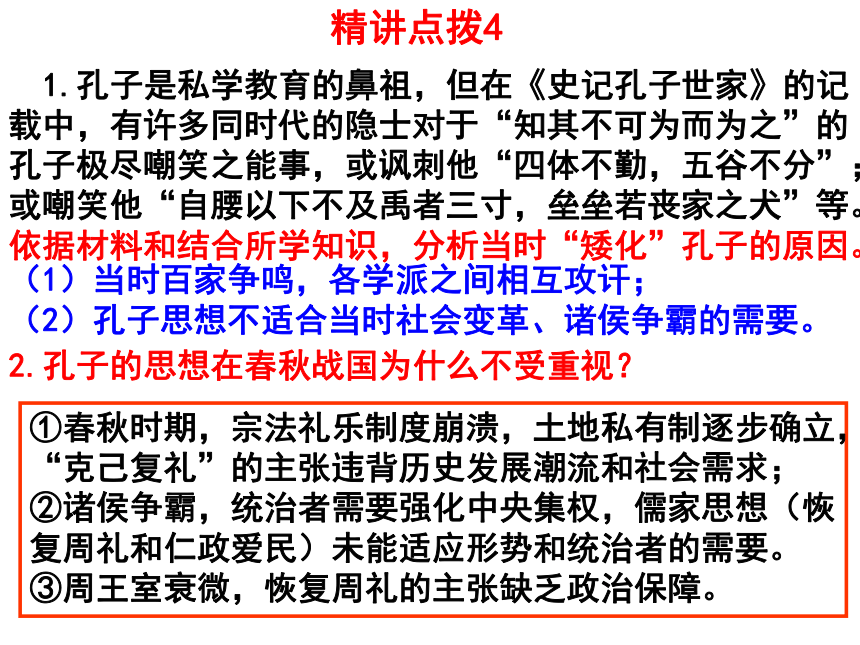

1.孔子是私学教育的鼻祖,但在《史记孔子世家》的记载中,有许多同时代的隐士对于“知其不可为而为之”的孔子极尽嘲笑之能事,或讽刺他“四体不勤,五谷不分”;或嘲笑他“自腰以下不及禹者三寸,垒垒若丧家之犬”等。

依据材料和结合所学知识,分析当时“矮化”孔子的原因。

2.孔子的思想在春秋战国为什么不受重视?

①春秋时期,宗法礼乐制度崩溃,土地私有制逐步确立,“克己复礼”的主张违背历史发展潮流和社会需求;

②诸侯争霸,统治者需要强化中央集权,儒家思想(恢复周礼和仁政爱民)未能适应形势和统治者的需要。

③周王室衰微,恢复周礼的主张缺乏政治保障。

(1)当时百家争鸣,各学派之间相互攻讦;

(2)孔子思想不适合当时社会变革、诸侯争霸的需要。

精讲点拨4

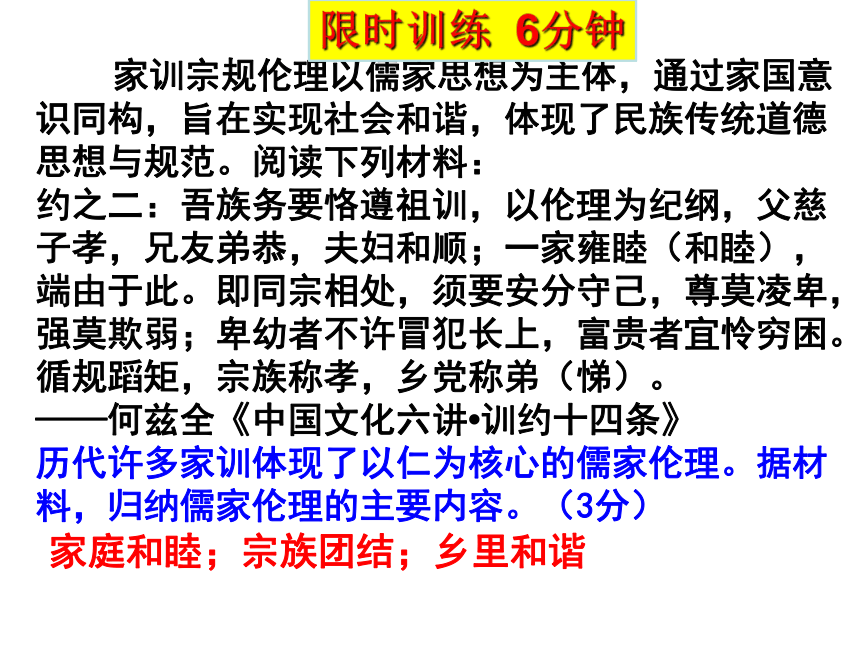

家训宗规伦理以儒家思想为主体,通过家国意识同构,旨在实现社会和谐,体现了民族传统道德思想与规范。阅读下列材料:

约之二:吾族务要恪遵祖训,以伦理为纪纲,父慈子孝,兄友弟恭,夫妇和顺;一家雍睦(和睦),端由于此。即同宗相处,须要安分守己,尊莫凌卑,强莫欺弱;卑幼者不许冒犯长上,富贵者宜怜穷困。循规蹈矩,宗族称孝,乡党称弟(悌)。

——何兹全《中国文化六讲?训约十四条》

历代许多家训体现了以仁为核心的儒家伦理。据材料,归纳儒家伦理的主要内容。(3分)

家庭和睦;宗族团结;乡里和谐

限时训练

6分钟

2、孔子思想对现代社会的影响

积极意义:(1)“仁”的思想,有利于执政者以人为本,关注民生;“爱人”的思想倡导人与人之间的和谐有利于家庭的和睦,对我们深入实施公民道德建设工程有一定借鉴意义;人与自然和谐共生的思想,对加快生态文明体制的改革、建设美丽中国有借鉴意义。

(2)“礼”要求人们安于上下尊卑的社会地位,这有悖于公平正义的人文精神,但遵守礼仪和道德准则,客观上有助于推进社会公德、家庭美德、个人品德的的建设,维护稳定的社会秩序。

(3)“己所不欲,勿施于人”是人与人的关系准则,有利于建立和谐的人际关系,对维护世界和平,促进共同发展,构建人类命运共同体有着重要的意义。

(4)孔子主张对鬼神敬而远之,优先考虑和解决人世间的实际问题,体现了一定的人本理念。

(5)孔子主张“为政以德”,对当今我国的“以德治国”有一定的借鉴意义。

(6)孔子的教育思想和教育方法,体现了教育公平的平等意识,保证了个性发展,推动了个人素质的提高。

(7)孔子思想中的“民无信而不立”的诚信观念、自强不息的进取精神、天下为公的政治信仰等思想精华,对于增强中华民族凝聚力,实现中华民族伟大复兴具有重要和深远的现实意义。

消极影响:尊崇以周“礼”作为社会规范,落在社会变革之后,是保守的代表;在倡导“礼”和“四勿”(非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言、非礼勿动)时,限制了中国人的创新思维,造成中国社会发展的一大障碍;在主张“入世”的同时强调“不在其位,不谋其政”,不正视矛盾,不具有开拓精神,形成中国人内敛的性格特点。

1.哲学思想:

(1)认为“道”是天地万物的本原,是最高的哲学概念。提出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,否定了“天命”

的绝对权威。

(2)提出了辩证法思想,指出任何事物都有矛盾对立的两个方面,矛盾双方可以互相转化。

2.政治主张:

(1)主张“无为而治”,以“无事取天下”。

(2)向往“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”的原始纯朴的小国寡民的社会,还主张对百姓进行愚民统治。

无为≠不为

二、老子的思想

1.老子的“道”是指什么?

3.老子思想中最精华的部分是什么?

4.老子倡导的“无为而治”具体内容是什么?

辩证法思想。他认为,任何事物都有矛盾对立的两个方面,矛盾双方可以互相转化。

①统治者不胡作非为、为所欲为

②向往原始纯朴风气、统治者实行“愚民政治”

“道”是凌驾于天之上的天地万物的本原,人世间的万事万物都是“道”派生出来的。“道”无形无迹,玄妙莫测,是无意志的、无为的自然本体。

2.“天法道,道法自然”思想的提出,有何积极意义?

否定了“天命”的绝对权威。

老子名言欣赏:

以柔克刚

以德抱怨

大智若愚

深藏若虚

辩者不善

善者不辩

信言不美

美言不信

欲取先予

欲擒故纵

遇弱示强

遇强示弱

善士者不武,善战者不怒;

以其不争,故天下莫能与之争;无为而无不为。

——老子《道德经》

思考:

老子的思想对中国文化产生了什么影响?

①第一个探讨宇宙本原,开创了古代哲学本体论的先河;

③他的辨证思想成为典型的中国智慧,对后世的哲学、人们的思维方式有很大影响;

⑤“无为而治”的思想对约束暴政、恢复社会秩序有积极作用,为后世提供了借鉴,对当代的政治民主化也有指导意义;

④在人生观上,“守静”“不争”的处世之道,培养了人们深沉持重的品格、淡于名利的胸怀、百折不挠的精神,形成了中华民族开阔的文化襟怀;

②他否定“天命”权威、崇尚自然,要求人们顺应自然、反璞归真,对于人们探索自然规律、推进绿色发展有深远的影响;

⑥他希望社会倒退,反映了没落奴隶主贵族的要求;让百姓无知才好管理的主张,在历史上产生了消极影响。

思想:“仁”和“礼”

政治:“为政以德”

改良政治

教育:

有教无类

因材施教

实事求是

温故知新、坚持不懈

学思结合、当仁不让

哲学:“道”

辩证法思想

政治:“无为而治”

老子

孔子

课堂小结

1.孔子思想体系的核心是(

)

①“仁”

②“礼”

③“为政以德”

④“有教无类”

A.①②③④

B.②③④

C.①③④

D.

①②

2.下列孔子的思想中最能体现以民为本的是(

)

A.“仁”和“礼”

B.“仁”和“德治”

C.“克己复礼”

D.“忠恕”之道

限时训练

3.下列对老子哲学中的“道”的理解不正确的是(

)

A.万物的本原

B.抽象的概念

C.具体的物质

D.不可名状的自然本体

4.老子主张无为,希望社会退回到小国寡民的状态,这在当时主要反映了( )

A.新兴地主的要求

B.没落奴隶主贵族的要求

C.手工业者的要求

D.富裕商人的要求

第1课

孔子和老子

仁者爱人

克己复礼

要求统治者体察民情,反对苛政和任意刑杀;广泛理解体贴他人。

“忠恕”之道

调整人际关系,稳定社会秩序。

要求人们的行为符合“礼”的准则。

“正名”

恢复西周时期等级名分制度

一、孔子的学说

为政以德

改良政治

统治者爱惜民力,用德教化百姓

主张对鬼神敬而远之,优先探讨和解决人世间实际问题。

主张以礼治国的同时,逐步改良政治

①教育对象:有教无类,教育不分贵贱

②教育方法:因材施教③学习态度:知之为知之,不知为不知④学习方法:反复复习,持之以恒,学思结合等。

1、思想内容

思想

内容

具体内容

方法

目的

政治思想

核心

仁

礼

政治

哲学

教育

材料一:

樊迟问仁。子曰:“爱人”

。

精讲点拨1

“仁”的三个层次:

(1)“孝悌者也,其为仁之本也。”

(2)“入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众而亲仁。”《论语·学而》

(3)“断一树,杀一兽,不以其时,非孝也。”《礼记·祭义》

仁的思想

内容:第一个层次以家庭为出发点,体现血缘关系的爱。第二层以社会为关节点,维系人际关系的爱。第三层以宇宙为终结点,调和物我关系的爱(人与自然的和谐)

材料中反映了孔子的什么思想?依据材料概括其内涵是什么?

精讲点拨2

材料二:

某天,鲁哀公请孔子进宫叙谈。哀公请孔子吃桃子,边上还有一盘黍子。孔子却恭敬地吃掉了黍子。哀公笑道:“夫子,侍人送上来的黍子,是用来擦桃子上的毛的,不是吃的。”孔子正色对哀公说:“主公啊,我不是不知道。但是,黍米是五谷尊者,是帝王用来祭祀天地及宗庙中最上等的谷物,其地位是很高的。但桃子地位是比较低贱的,祭祀时从不用。用尊贵的东西去擦拭低贱的东西,是君子所不为的。臣以为这是违背周礼的。故我不敢那样做。”鲁哀公听了,大加赞赏地说:“夫子所言,真是妙极了。

材料体现了孔子哪一思想?如何评价这一思想?

礼。评价:有利于维护社会等级秩序,但恢复西周的等级名分制度,具有保守性。

材料三:

“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”

—《论语·为政》

“子为政,焉用杀,子欲善而民善矣。”

—《论语·颜渊》

精讲点拨3

材料体现了孔子哪一思想?这一思想对后世产生了怎样的影响??

为政以德,用德教化百姓

影响:形成了中国传统的民本思想;对当今我国的“以德治国”有一定的借鉴意义。

1.孔子是私学教育的鼻祖,但在《史记孔子世家》的记载中,有许多同时代的隐士对于“知其不可为而为之”的孔子极尽嘲笑之能事,或讽刺他“四体不勤,五谷不分”;或嘲笑他“自腰以下不及禹者三寸,垒垒若丧家之犬”等。

依据材料和结合所学知识,分析当时“矮化”孔子的原因。

2.孔子的思想在春秋战国为什么不受重视?

①春秋时期,宗法礼乐制度崩溃,土地私有制逐步确立,“克己复礼”的主张违背历史发展潮流和社会需求;

②诸侯争霸,统治者需要强化中央集权,儒家思想(恢复周礼和仁政爱民)未能适应形势和统治者的需要。

③周王室衰微,恢复周礼的主张缺乏政治保障。

(1)当时百家争鸣,各学派之间相互攻讦;

(2)孔子思想不适合当时社会变革、诸侯争霸的需要。

精讲点拨4

家训宗规伦理以儒家思想为主体,通过家国意识同构,旨在实现社会和谐,体现了民族传统道德思想与规范。阅读下列材料:

约之二:吾族务要恪遵祖训,以伦理为纪纲,父慈子孝,兄友弟恭,夫妇和顺;一家雍睦(和睦),端由于此。即同宗相处,须要安分守己,尊莫凌卑,强莫欺弱;卑幼者不许冒犯长上,富贵者宜怜穷困。循规蹈矩,宗族称孝,乡党称弟(悌)。

——何兹全《中国文化六讲?训约十四条》

历代许多家训体现了以仁为核心的儒家伦理。据材料,归纳儒家伦理的主要内容。(3分)

家庭和睦;宗族团结;乡里和谐

限时训练

6分钟

2、孔子思想对现代社会的影响

积极意义:(1)“仁”的思想,有利于执政者以人为本,关注民生;“爱人”的思想倡导人与人之间的和谐有利于家庭的和睦,对我们深入实施公民道德建设工程有一定借鉴意义;人与自然和谐共生的思想,对加快生态文明体制的改革、建设美丽中国有借鉴意义。

(2)“礼”要求人们安于上下尊卑的社会地位,这有悖于公平正义的人文精神,但遵守礼仪和道德准则,客观上有助于推进社会公德、家庭美德、个人品德的的建设,维护稳定的社会秩序。

(3)“己所不欲,勿施于人”是人与人的关系准则,有利于建立和谐的人际关系,对维护世界和平,促进共同发展,构建人类命运共同体有着重要的意义。

(4)孔子主张对鬼神敬而远之,优先考虑和解决人世间的实际问题,体现了一定的人本理念。

(5)孔子主张“为政以德”,对当今我国的“以德治国”有一定的借鉴意义。

(6)孔子的教育思想和教育方法,体现了教育公平的平等意识,保证了个性发展,推动了个人素质的提高。

(7)孔子思想中的“民无信而不立”的诚信观念、自强不息的进取精神、天下为公的政治信仰等思想精华,对于增强中华民族凝聚力,实现中华民族伟大复兴具有重要和深远的现实意义。

消极影响:尊崇以周“礼”作为社会规范,落在社会变革之后,是保守的代表;在倡导“礼”和“四勿”(非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言、非礼勿动)时,限制了中国人的创新思维,造成中国社会发展的一大障碍;在主张“入世”的同时强调“不在其位,不谋其政”,不正视矛盾,不具有开拓精神,形成中国人内敛的性格特点。

1.哲学思想:

(1)认为“道”是天地万物的本原,是最高的哲学概念。提出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,否定了“天命”

的绝对权威。

(2)提出了辩证法思想,指出任何事物都有矛盾对立的两个方面,矛盾双方可以互相转化。

2.政治主张:

(1)主张“无为而治”,以“无事取天下”。

(2)向往“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”的原始纯朴的小国寡民的社会,还主张对百姓进行愚民统治。

无为≠不为

二、老子的思想

1.老子的“道”是指什么?

3.老子思想中最精华的部分是什么?

4.老子倡导的“无为而治”具体内容是什么?

辩证法思想。他认为,任何事物都有矛盾对立的两个方面,矛盾双方可以互相转化。

①统治者不胡作非为、为所欲为

②向往原始纯朴风气、统治者实行“愚民政治”

“道”是凌驾于天之上的天地万物的本原,人世间的万事万物都是“道”派生出来的。“道”无形无迹,玄妙莫测,是无意志的、无为的自然本体。

2.“天法道,道法自然”思想的提出,有何积极意义?

否定了“天命”的绝对权威。

老子名言欣赏:

以柔克刚

以德抱怨

大智若愚

深藏若虚

辩者不善

善者不辩

信言不美

美言不信

欲取先予

欲擒故纵

遇弱示强

遇强示弱

善士者不武,善战者不怒;

以其不争,故天下莫能与之争;无为而无不为。

——老子《道德经》

思考:

老子的思想对中国文化产生了什么影响?

①第一个探讨宇宙本原,开创了古代哲学本体论的先河;

③他的辨证思想成为典型的中国智慧,对后世的哲学、人们的思维方式有很大影响;

⑤“无为而治”的思想对约束暴政、恢复社会秩序有积极作用,为后世提供了借鉴,对当代的政治民主化也有指导意义;

④在人生观上,“守静”“不争”的处世之道,培养了人们深沉持重的品格、淡于名利的胸怀、百折不挠的精神,形成了中华民族开阔的文化襟怀;

②他否定“天命”权威、崇尚自然,要求人们顺应自然、反璞归真,对于人们探索自然规律、推进绿色发展有深远的影响;

⑥他希望社会倒退,反映了没落奴隶主贵族的要求;让百姓无知才好管理的主张,在历史上产生了消极影响。

思想:“仁”和“礼”

政治:“为政以德”

改良政治

教育:

有教无类

因材施教

实事求是

温故知新、坚持不懈

学思结合、当仁不让

哲学:“道”

辩证法思想

政治:“无为而治”

老子

孔子

课堂小结

1.孔子思想体系的核心是(

)

①“仁”

②“礼”

③“为政以德”

④“有教无类”

A.①②③④

B.②③④

C.①③④

D.

①②

2.下列孔子的思想中最能体现以民为本的是(

)

A.“仁”和“礼”

B.“仁”和“德治”

C.“克己复礼”

D.“忠恕”之道

限时训练

3.下列对老子哲学中的“道”的理解不正确的是(

)

A.万物的本原

B.抽象的概念

C.具体的物质

D.不可名状的自然本体

4.老子主张无为,希望社会退回到小国寡民的状态,这在当时主要反映了( )

A.新兴地主的要求

B.没落奴隶主贵族的要求

C.手工业者的要求

D.富裕商人的要求

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣