人教版高中生物必修一4.2生物膜的流动镶嵌模型(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中生物必修一4.2生物膜的流动镶嵌模型(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-06-18 22:10:19 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

科幻之旅

现在让我们乘坐“时光机器”,将此刻的我们送回19世纪,了解科学家对生物膜结构的探索历程。

第二节

生物膜的流动镶嵌模型

19世纪末,欧文顿用500多种化学物质对植物细胞的通透性进行上万次实验,发现问题:细胞膜对不同物质的通透性不同。

一、对生物膜结构的探索历程:

1)对膜的化学成分提出假说

膜是由脂质组成的

探索过程

实验:科学家将膜从哺乳动物的红细胞中分离出来,然后用蛋白酶处理。

(已知蛋白酶能专一性的催化蛋白质的分解)

实验现象:细胞膜被破坏

得出结论:细胞膜中含有蛋白质

成果:确定细胞膜的主要成分的确是脂质

和蛋白质。

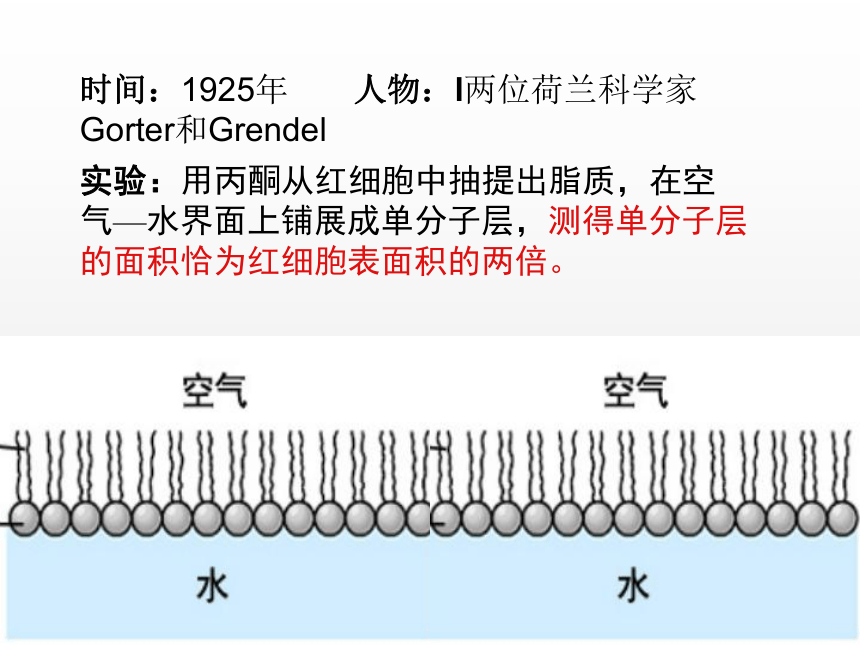

时间:1925年

人物:l两位荷兰科学家Gorter和Grendel

实验:用丙酮从红细胞中抽提出脂质,在空气—水界面上铺展成单分子层,测得单分子层的面积恰为红细胞表面积的两倍。

结论:

细胞膜中的脂质分子必然排列为连续的两层!

4)为什么磷脂分子在空气-水界面上可以铺展成单分子层呢?

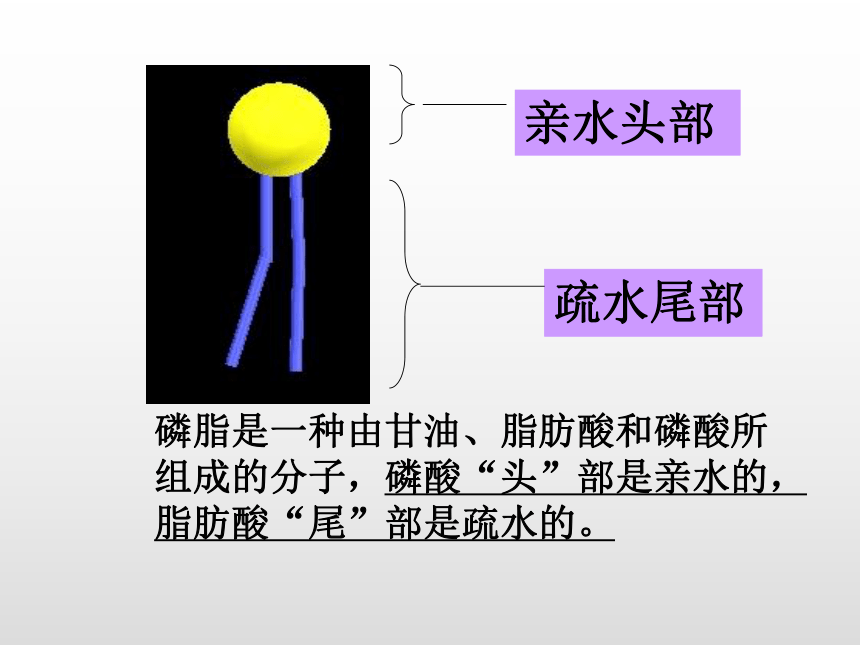

磷脂是一种由甘油、脂肪酸和磷酸所组成的分子,磷酸“头”部是亲水的,脂肪酸“尾”部是疏水的。

磷脂分子可以在空气和水的界面上展开为一层

想一想?

5)细胞膜中的磷脂分子又为什么会排成连续的两层呢?

连续两层排列

Back

6)细胞膜中还有蛋白质,那么蛋白质又存在于什么位置呢?

1959年,罗伯特森利用电镜,获得了清的细胞膜照片显示暗—明—暗的三层结构。

提出静止模型的观点

蛋白质—脂质—蛋白质(三层结构)

要点:①所有膜结构都相同

②静态的结构

“蛋白质—脂质—蛋白质”三明治模型

质疑:

1)各种生物膜功能不同,应该结构也不同

2)细胞的生长、变形虫的变形运动等现象不好解释

变形虫的变形运动

变形虫在吞噬草履虫

新的发现:

随着新技术的运用,科学家发现膜蛋白并不是全部铺在脂质的表面,有的蛋白质是镶嵌在脂质双分子层中的。

实验结论:

细胞膜具有流动性

从而推翻了静止模型的观点

结论:细胞膜具有流动性

提出新的细胞膜模型

1972年,桑格和尼克森在新的观察和实验证据的基础上,提出了流动镶嵌模型。

1、细胞膜主要由流动的磷脂双分子层和嵌在其中

的蛋白质组成。还有少量的多糖。

二、流动镶嵌模型的基本内容:

2、磷脂分子以疏水性尾部相对朝向膜的内侧,亲水性头部朝向膜的外侧,组成生物膜的基本骨架;

3、蛋白质或镶嵌在脂双层的表面,或嵌插在其内部,或横跨整个磷脂双分子层,表现出分布的不对称性。

4、在细胞膜的外表,有一层由细胞膜上的蛋白质与多糖结合形成的糖蛋白,叫做糖被。有些多糖与磷脂分子结合形成糖脂

糖蛋白的作用:

1有保护和润滑作用,

2还与细胞膜表面的识别有密切关系

(2)膜蛋白的运动性

5、磷脂分子和大多数蛋白质是可以运动的,体现了膜的流动性(结构特点)

(1)磷脂分子的运动性

Next

Back

糖类

细胞膜结的流动镶嵌模型

流动镶嵌模型的基本内容:

1.磷脂双分子层构成膜的基本支架。

(其中磷脂分子

的亲水性头部朝向两侧,疏水性的尾部朝向内侧)

2.蛋白质分子有的镶嵌在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层。

3.磷脂分子是可以运动的,具有流动性。

4.大多数的蛋白质分子也是可以运动的。(体现了膜的流动性)

5.细胞膜外表,有一层由细胞膜上的蛋白质与糖类结合形成的糖蛋白,叫做糖被。

(糖被与细胞识别、胞间信息交流等有密切联系)

科幻之旅

现在让我们乘坐“时光机器”,将此刻的我们送回19世纪,了解科学家对生物膜结构的探索历程。

第二节

生物膜的流动镶嵌模型

19世纪末,欧文顿用500多种化学物质对植物细胞的通透性进行上万次实验,发现问题:细胞膜对不同物质的通透性不同。

一、对生物膜结构的探索历程:

1)对膜的化学成分提出假说

膜是由脂质组成的

探索过程

实验:科学家将膜从哺乳动物的红细胞中分离出来,然后用蛋白酶处理。

(已知蛋白酶能专一性的催化蛋白质的分解)

实验现象:细胞膜被破坏

得出结论:细胞膜中含有蛋白质

成果:确定细胞膜的主要成分的确是脂质

和蛋白质。

时间:1925年

人物:l两位荷兰科学家Gorter和Grendel

实验:用丙酮从红细胞中抽提出脂质,在空气—水界面上铺展成单分子层,测得单分子层的面积恰为红细胞表面积的两倍。

结论:

细胞膜中的脂质分子必然排列为连续的两层!

4)为什么磷脂分子在空气-水界面上可以铺展成单分子层呢?

磷脂是一种由甘油、脂肪酸和磷酸所组成的分子,磷酸“头”部是亲水的,脂肪酸“尾”部是疏水的。

磷脂分子可以在空气和水的界面上展开为一层

想一想?

5)细胞膜中的磷脂分子又为什么会排成连续的两层呢?

连续两层排列

Back

6)细胞膜中还有蛋白质,那么蛋白质又存在于什么位置呢?

1959年,罗伯特森利用电镜,获得了清的细胞膜照片显示暗—明—暗的三层结构。

提出静止模型的观点

蛋白质—脂质—蛋白质(三层结构)

要点:①所有膜结构都相同

②静态的结构

“蛋白质—脂质—蛋白质”三明治模型

质疑:

1)各种生物膜功能不同,应该结构也不同

2)细胞的生长、变形虫的变形运动等现象不好解释

变形虫的变形运动

变形虫在吞噬草履虫

新的发现:

随着新技术的运用,科学家发现膜蛋白并不是全部铺在脂质的表面,有的蛋白质是镶嵌在脂质双分子层中的。

实验结论:

细胞膜具有流动性

从而推翻了静止模型的观点

结论:细胞膜具有流动性

提出新的细胞膜模型

1972年,桑格和尼克森在新的观察和实验证据的基础上,提出了流动镶嵌模型。

1、细胞膜主要由流动的磷脂双分子层和嵌在其中

的蛋白质组成。还有少量的多糖。

二、流动镶嵌模型的基本内容:

2、磷脂分子以疏水性尾部相对朝向膜的内侧,亲水性头部朝向膜的外侧,组成生物膜的基本骨架;

3、蛋白质或镶嵌在脂双层的表面,或嵌插在其内部,或横跨整个磷脂双分子层,表现出分布的不对称性。

4、在细胞膜的外表,有一层由细胞膜上的蛋白质与多糖结合形成的糖蛋白,叫做糖被。有些多糖与磷脂分子结合形成糖脂

糖蛋白的作用:

1有保护和润滑作用,

2还与细胞膜表面的识别有密切关系

(2)膜蛋白的运动性

5、磷脂分子和大多数蛋白质是可以运动的,体现了膜的流动性(结构特点)

(1)磷脂分子的运动性

Next

Back

糖类

细胞膜结的流动镶嵌模型

流动镶嵌模型的基本内容:

1.磷脂双分子层构成膜的基本支架。

(其中磷脂分子

的亲水性头部朝向两侧,疏水性的尾部朝向内侧)

2.蛋白质分子有的镶嵌在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层。

3.磷脂分子是可以运动的,具有流动性。

4.大多数的蛋白质分子也是可以运动的。(体现了膜的流动性)

5.细胞膜外表,有一层由细胞膜上的蛋白质与糖类结合形成的糖蛋白,叫做糖被。

(糖被与细胞识别、胞间信息交流等有密切联系)

同课章节目录

- 第一章 走近细胞

- 第1节 从生物圈到细胞

- 第2节 细胞的多样性和统一性

- 第二章 组成细胞的分子

- 第1节 细胞中的元素和化合物

- 第2节 生命活动的主要承担者──蛋白质

- 第3节 遗传信息的携带者──核酸

- 第4节 细胞中的糖类和脂质

- 第5节 细胞中的无机物

- 第三章 细胞的基本结构

- 第1节 细胞膜──系统的边界

- 第2节 细胞器──系统内的分工合作

- 第3节 细胞核──系统的控制中心

- 第四章 细胞的物质输入和输出

- 第1节 物质跨膜运输的实例

- 第2节 生物膜的流动镶嵌模型

- 第3节 物质跨膜运输的方式

- 第五章 细胞的能量供应和利用

- 第1节 降低化学反应活化能的酶

- 第2节 细胞的能量“通货”──ATP

- 第3节 ATP的主要来源──细胞呼吸

- 第4节 能量之源——光与光合作用

- 第六章 细胞的生命历程

- 第1节 细胞的增殖

- 第2节 细胞的分化

- 第3节 细胞的衰老和凋亡

- 第4节 细胞的癌变