高一历史(统编版)-第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(共34张ppt)

文档属性

| 名称 | 高一历史(统编版)-第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(共34张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-06-19 08:05:21 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

社会主义国家的发展与变化

高一年级

历史

二战后社会主义阵营图

——世界政区[审图号:GS(2016)2948]

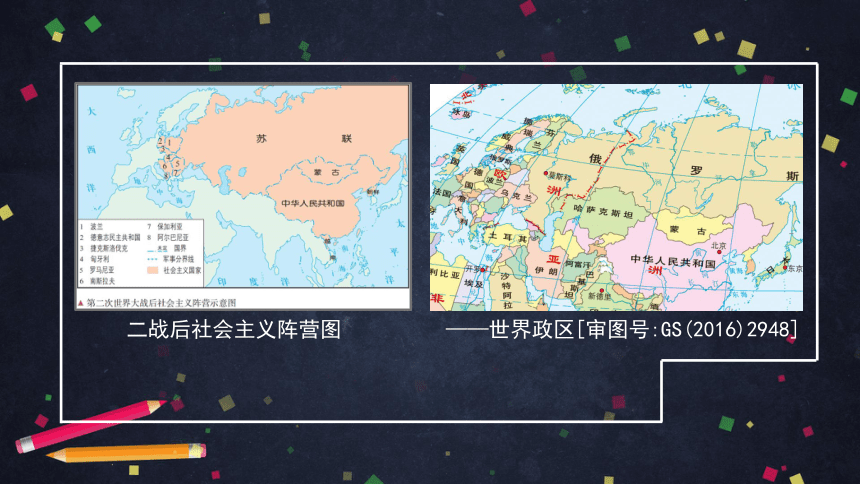

一、战后苏联的发展与变化

1949年苏联第一颗原子弹爆炸成功

国防成就突出、重工业恢复发展迅速

1940年

1952年

钢

1800万吨

3440万吨

煤炭

1.65亿吨

3亿吨

石油

3100万吨

4700吨

电力

480亿千瓦

1190亿千瓦

苏联工业

——陈之骅

吴恩远

马闪龙主编《苏联兴亡史纲》

国民经济发展失衡

五年计划期间(1946—1950)用于整个工业的基本建设投资额中,用于机器制造工业的占87.9%,用于轻工业的仅占12.1%。机器制造业的指标提前超额完成了,而轻工业只完成计划规定的80%多,未达到战前水平。1950年农业产值只相当于1940年的99%。

——陆南泉《苏联经济体制改革史论》

一、战后苏联的发展与变化

赫鲁晓夫

斯大林逝世后,党中央奉行的政策是要详细地、彻底地阐明:绝不允许把一个人吹捧到具有神仙般那样超自然性格的超人地步。

——节选赫鲁晓夫《关于个人崇拜及其后果》1956年

批判斯大林个人崇拜

归纳赫鲁晓夫改革的内容

1958年1月1日起,取消了义务交售制。……由集体农庄自行制订具体的生产计划。大力种植玉米;扩大播种面积。1954—1955年,垦荒总面积达到3590万公顷……对政府机构进行改组,唯独军工生产部门没有减缩。在全国范围内划分经济行政区,将部门管理体制变为地区管理体制

——陈之骅

吴恩远

马闪龙主编《苏联兴亡史纲》

在1953—1964年期间,谷物总产量比1945—1953年间的年均产量增长62%。……工业总产值增加了1.7倍,年增长率为10.5%。

——吴于廑、齐世荣《世界史》

1954年世界上第一座核电站奥布灵斯克核电站

农业是改革的重点领域

经济改革中注入某些市场经济成分

提出的战略目标超越实际

原来体制内的修补

赫鲁晓夫改革的特点

没有从根本上突破高度集中的计划经济体制

一、战后苏联的发展与变化

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

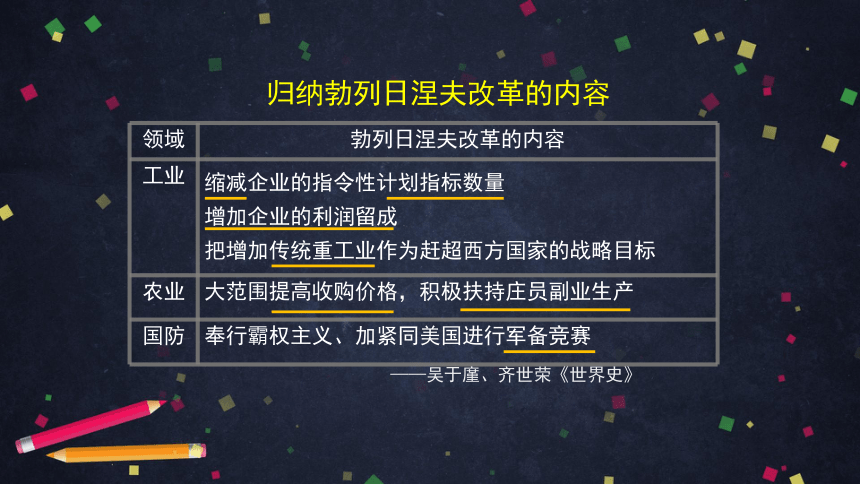

归纳勃列日涅夫改革的内容

——吴于廑、齐世荣《世界史》

领域

勃列日涅夫改革的内容

工业

缩减企业的指令性计划指标数量

增加企业的利润留成

把增加传统重工业作为赶超西方国家的战略目标

农业

大范围提高收购价格,积极扶持庄员副业生产

国防

奉行霸权主义、加紧同美国进行军备竞赛

勃列日涅夫改革的特点

工业是改革的重点领域

更加重视重工业、国防工业

进一步加大市场经济成分

原来体制内的修补

仍然没有从根本上突破高度集中的计划经济体制

1951—1980年苏联国民收入年均增长率

在勃列日涅夫执政后期,“商品短缺,通货膨胀十分严重,以致人们寻找短缺商品的时间比工作时间还多。”

——左凤荣、沈志华《俄国现代化的曲折历程》

1951—1960年

1961—1970年

1971—1980年

10.25%

6.45%

4.95%

一、战后苏联的发展与变化

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

戈尔巴乔夫

归纳戈尔巴乔夫改革的内容

“要根据市场规律有计划地掌握和管理市场”

……提出了“加速战略”…………戈尔巴乔夫首次完整地提出“人道的、民主的社会主义”

……提倡“社会主义多元化”、“民主化”……1990年3月召开的第三次人代会决定,修改宪法,取消苏共的法定领导地位,实行多党制。

——吴于廑、齐世荣《世界史》

戈尔巴乔夫改革的特点

打破计划经济

转变迅速

经济改革转向政治改革

突破旧体制、根本变革

思想混乱、政治动荡、经济形势恶化

改革的内容

改革的特点

改革的结果

赫鲁晓夫改革

取消义务交售制,扩大集体农庄和企业的自主权,

垦荒,“玉米运动”,重工业

农业是重点

注入某些市场经济成分

超越实际

前期经济发展,后期经济停滞

勃列日涅夫改革

扩大企业自主权,优先发展重工业。提高农产品收购价格,扩大集体农庄的自主权

工业是重点

重工业,进一步加大市场经济成分

前期经济发展,改革后期经济缓慢

戈尔巴乔夫改革

“加速战略”“民主的和人道的社会主义”

打破计划经济、转变迅速。经济改革转向政治改革

经济缓慢、政治动荡、思想混乱,苏联解体

都是针对斯大林模式进行的改革

都没有找到适合苏联发展的社会主义道路

都没有解决苏联的根本问题

苏联境内各独立国家(1990.3.11—1991.12.16)

1940年的苏联

苏联解体1991.12.25

一、战后苏联的发展与变化

战后苏联的改革

赫鲁晓夫改革

勃列日涅夫改革

戈尔巴乔夫改革

苏联解体

恢复经济

1953

1964

1985

1991

1945

1982

一、战后苏联的发展与变化

二、战后东欧社会主义国家的发展与变化

东欧国家

建立人民民主政权

南斯拉夫、

阿尔巴尼亚

主要依靠本国人民

借助苏军

罗马尼亚、匈牙利、波兰、保加利亚、

捷克斯洛伐克、

主要依靠苏军挺近

民主德国

在苏联军事管制下

经互会

旗帜

宗旨

在东欧人民民主国家和苏联之间"建立密切的经济联系"

50—80年代

东欧的改革

国家

改革开始的时间

改革的内容

南斯拉夫

1950年开始

建立社会主义自治制度

波兰

1956开始

探索“走向社会主义的波兰道路”

捷克斯洛伐克

50年代后半期开始

建设有计划的市场经济

匈牙利

1956开始

按照本国的特点建设社会主义

民主德国

50年代后半期开始

推出“新经济体制”

保加利亚

50年代后半期开始

分批试行“新体制”

罗马尼亚

1967年开始

改革经济管理体制

阿尔巴尼亚

1988年开始

进行政治、经济改革试点

波兰改革

50年代—60年代

企业实行自主、自治和自负盈亏;

提高农产品收购价格

受到国际共运的影响,逐渐停止了改革

“二五计划”“三五计划”要求高速优先发展重工业

农业歉收,物价上涨,工人抗议、罢工

70年代

“高速发展战略”,借助外资和西方技术

1975年起,农业连年歉收,市场供应紧张,罢工浪潮

80年代

“政治多元化”,经济改革,国民生产总值下降,全国大罢工

——吴于廑、齐世荣《世界史》

东欧剧变

从一定意义上说,某种暂时复辟也是难以完全避免的规律性现象。一些国家出现严重挫折,社会主义好像被削弱了,但人民经受锻炼,从中吸取教训,将促进社会主义向着更加健康的方向发展。

——邓小平《邓小平文选》第三卷

1989

1945

东欧各国改革

50年代

二战后东欧人民民主政权的建立

恢复经济

东欧改革陷入困境

东欧剧变

80年代

70年代

二战后东欧社会主义国家的发展与变化

一、战后苏联的发展与变化

二、战后东欧社会主义国家的发展与变化

三、中国社会主义建设的发展与变化

开国大典

农民加入合作社

邓小平在十一届三中全会上讲话

大跃进、人民公社化运动

十九大召开

中共十五大

邓小平在深圳视察

中国社会主义建设的发展与变化

确立社会主义

探索建设社会主义

改革开放

1992

1949

中共八大

1956

新中国成立

十一届三中

中共十四大

1978

1958

大跃进

2017

中共十九大

八字方针

国民经济恢复

1960

1997

中共十五大

南方谈话

人民公社化运动

全会

——《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》国家统计局

港珠澳大桥

中法海洋卫星成功发射

一、战后苏联的发展与变化

二、战后东欧社会主义国家的发展与变化

三、中国社会主义建设的发展与变化

四、总体认识战后社会主义国家的发展与变化

通过学习苏联、东欧、中国的发展与变化,在社会主义国家发展建设方面你会得到哪些启示?

恢复经济

改革

苏联解体

苏联

东欧

建立人民民主政权

恢复经济

各国改革

改革陷入困境

东欧剧变

新中国成立

确立社会主义公有制

探索建设社会主义

改革开放

中国

社会主义国家的发展与变化

社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭两极分化,最终达到共同富裕。

——邓小平《邓小平文选》

全面深化改革必须以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点。

——习近平在党的十八届三中全会第二次全体会议上的讲话2013.11月.12日

社会主义国家的发展与变化

高一年级

历史

二战后社会主义阵营图

——世界政区[审图号:GS(2016)2948]

一、战后苏联的发展与变化

1949年苏联第一颗原子弹爆炸成功

国防成就突出、重工业恢复发展迅速

1940年

1952年

钢

1800万吨

3440万吨

煤炭

1.65亿吨

3亿吨

石油

3100万吨

4700吨

电力

480亿千瓦

1190亿千瓦

苏联工业

——陈之骅

吴恩远

马闪龙主编《苏联兴亡史纲》

国民经济发展失衡

五年计划期间(1946—1950)用于整个工业的基本建设投资额中,用于机器制造工业的占87.9%,用于轻工业的仅占12.1%。机器制造业的指标提前超额完成了,而轻工业只完成计划规定的80%多,未达到战前水平。1950年农业产值只相当于1940年的99%。

——陆南泉《苏联经济体制改革史论》

一、战后苏联的发展与变化

赫鲁晓夫

斯大林逝世后,党中央奉行的政策是要详细地、彻底地阐明:绝不允许把一个人吹捧到具有神仙般那样超自然性格的超人地步。

——节选赫鲁晓夫《关于个人崇拜及其后果》1956年

批判斯大林个人崇拜

归纳赫鲁晓夫改革的内容

1958年1月1日起,取消了义务交售制。……由集体农庄自行制订具体的生产计划。大力种植玉米;扩大播种面积。1954—1955年,垦荒总面积达到3590万公顷……对政府机构进行改组,唯独军工生产部门没有减缩。在全国范围内划分经济行政区,将部门管理体制变为地区管理体制

——陈之骅

吴恩远

马闪龙主编《苏联兴亡史纲》

在1953—1964年期间,谷物总产量比1945—1953年间的年均产量增长62%。……工业总产值增加了1.7倍,年增长率为10.5%。

——吴于廑、齐世荣《世界史》

1954年世界上第一座核电站奥布灵斯克核电站

农业是改革的重点领域

经济改革中注入某些市场经济成分

提出的战略目标超越实际

原来体制内的修补

赫鲁晓夫改革的特点

没有从根本上突破高度集中的计划经济体制

一、战后苏联的发展与变化

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

归纳勃列日涅夫改革的内容

——吴于廑、齐世荣《世界史》

领域

勃列日涅夫改革的内容

工业

缩减企业的指令性计划指标数量

增加企业的利润留成

把增加传统重工业作为赶超西方国家的战略目标

农业

大范围提高收购价格,积极扶持庄员副业生产

国防

奉行霸权主义、加紧同美国进行军备竞赛

勃列日涅夫改革的特点

工业是改革的重点领域

更加重视重工业、国防工业

进一步加大市场经济成分

原来体制内的修补

仍然没有从根本上突破高度集中的计划经济体制

1951—1980年苏联国民收入年均增长率

在勃列日涅夫执政后期,“商品短缺,通货膨胀十分严重,以致人们寻找短缺商品的时间比工作时间还多。”

——左凤荣、沈志华《俄国现代化的曲折历程》

1951—1960年

1961—1970年

1971—1980年

10.25%

6.45%

4.95%

一、战后苏联的发展与变化

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

戈尔巴乔夫

归纳戈尔巴乔夫改革的内容

“要根据市场规律有计划地掌握和管理市场”

……提出了“加速战略”…………戈尔巴乔夫首次完整地提出“人道的、民主的社会主义”

……提倡“社会主义多元化”、“民主化”……1990年3月召开的第三次人代会决定,修改宪法,取消苏共的法定领导地位,实行多党制。

——吴于廑、齐世荣《世界史》

戈尔巴乔夫改革的特点

打破计划经济

转变迅速

经济改革转向政治改革

突破旧体制、根本变革

思想混乱、政治动荡、经济形势恶化

改革的内容

改革的特点

改革的结果

赫鲁晓夫改革

取消义务交售制,扩大集体农庄和企业的自主权,

垦荒,“玉米运动”,重工业

农业是重点

注入某些市场经济成分

超越实际

前期经济发展,后期经济停滞

勃列日涅夫改革

扩大企业自主权,优先发展重工业。提高农产品收购价格,扩大集体农庄的自主权

工业是重点

重工业,进一步加大市场经济成分

前期经济发展,改革后期经济缓慢

戈尔巴乔夫改革

“加速战略”“民主的和人道的社会主义”

打破计划经济、转变迅速。经济改革转向政治改革

经济缓慢、政治动荡、思想混乱,苏联解体

都是针对斯大林模式进行的改革

都没有找到适合苏联发展的社会主义道路

都没有解决苏联的根本问题

苏联境内各独立国家(1990.3.11—1991.12.16)

1940年的苏联

苏联解体1991.12.25

一、战后苏联的发展与变化

战后苏联的改革

赫鲁晓夫改革

勃列日涅夫改革

戈尔巴乔夫改革

苏联解体

恢复经济

1953

1964

1985

1991

1945

1982

一、战后苏联的发展与变化

二、战后东欧社会主义国家的发展与变化

东欧国家

建立人民民主政权

南斯拉夫、

阿尔巴尼亚

主要依靠本国人民

借助苏军

罗马尼亚、匈牙利、波兰、保加利亚、

捷克斯洛伐克、

主要依靠苏军挺近

民主德国

在苏联军事管制下

经互会

旗帜

宗旨

在东欧人民民主国家和苏联之间"建立密切的经济联系"

50—80年代

东欧的改革

国家

改革开始的时间

改革的内容

南斯拉夫

1950年开始

建立社会主义自治制度

波兰

1956开始

探索“走向社会主义的波兰道路”

捷克斯洛伐克

50年代后半期开始

建设有计划的市场经济

匈牙利

1956开始

按照本国的特点建设社会主义

民主德国

50年代后半期开始

推出“新经济体制”

保加利亚

50年代后半期开始

分批试行“新体制”

罗马尼亚

1967年开始

改革经济管理体制

阿尔巴尼亚

1988年开始

进行政治、经济改革试点

波兰改革

50年代—60年代

企业实行自主、自治和自负盈亏;

提高农产品收购价格

受到国际共运的影响,逐渐停止了改革

“二五计划”“三五计划”要求高速优先发展重工业

农业歉收,物价上涨,工人抗议、罢工

70年代

“高速发展战略”,借助外资和西方技术

1975年起,农业连年歉收,市场供应紧张,罢工浪潮

80年代

“政治多元化”,经济改革,国民生产总值下降,全国大罢工

——吴于廑、齐世荣《世界史》

东欧剧变

从一定意义上说,某种暂时复辟也是难以完全避免的规律性现象。一些国家出现严重挫折,社会主义好像被削弱了,但人民经受锻炼,从中吸取教训,将促进社会主义向着更加健康的方向发展。

——邓小平《邓小平文选》第三卷

1989

1945

东欧各国改革

50年代

二战后东欧人民民主政权的建立

恢复经济

东欧改革陷入困境

东欧剧变

80年代

70年代

二战后东欧社会主义国家的发展与变化

一、战后苏联的发展与变化

二、战后东欧社会主义国家的发展与变化

三、中国社会主义建设的发展与变化

开国大典

农民加入合作社

邓小平在十一届三中全会上讲话

大跃进、人民公社化运动

十九大召开

中共十五大

邓小平在深圳视察

中国社会主义建设的发展与变化

确立社会主义

探索建设社会主义

改革开放

1992

1949

中共八大

1956

新中国成立

十一届三中

中共十四大

1978

1958

大跃进

2017

中共十九大

八字方针

国民经济恢复

1960

1997

中共十五大

南方谈话

人民公社化运动

全会

——《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》国家统计局

港珠澳大桥

中法海洋卫星成功发射

一、战后苏联的发展与变化

二、战后东欧社会主义国家的发展与变化

三、中国社会主义建设的发展与变化

四、总体认识战后社会主义国家的发展与变化

通过学习苏联、东欧、中国的发展与变化,在社会主义国家发展建设方面你会得到哪些启示?

恢复经济

改革

苏联解体

苏联

东欧

建立人民民主政权

恢复经济

各国改革

改革陷入困境

东欧剧变

新中国成立

确立社会主义公有制

探索建设社会主义

改革开放

中国

社会主义国家的发展与变化

社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭两极分化,最终达到共同富裕。

——邓小平《邓小平文选》

全面深化改革必须以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点。

——习近平在党的十八届三中全会第二次全体会议上的讲话2013.11月.12日

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体