02第二章 dna的复制,修复与转座

图片预览

文档简介

(共108张PPT)

第二章 DNA的复制,修复与转座

第一节 DNA的复制的特点

一、半保留复制

二、复制的起始,方向与速度

三、半不连续复制

四、DNA聚合酶催化,多种蛋白质参与

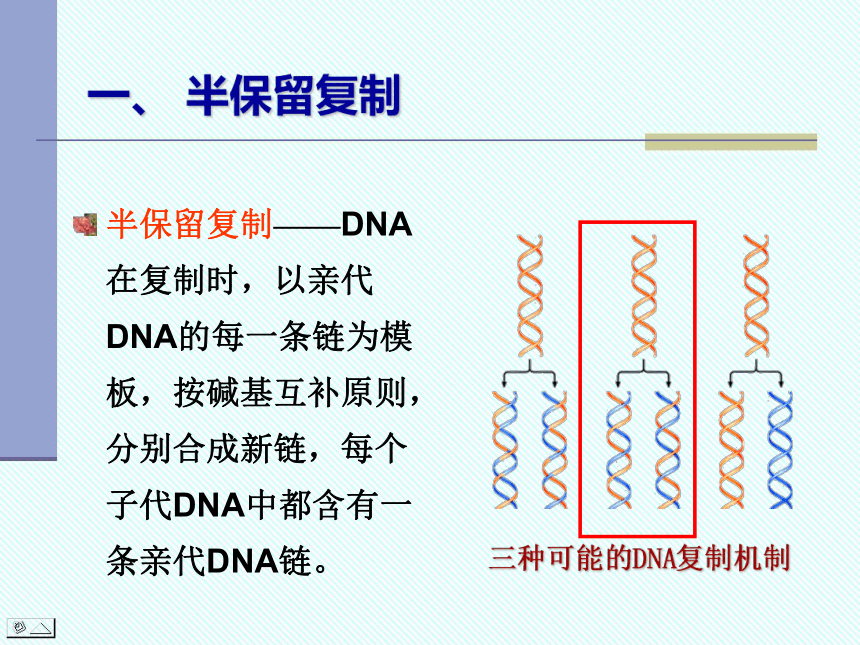

一、 半保留复制

半保留复制——DNA在复制时,以亲代DNA的每一条链为模板,按碱基互补原则,分别合成新链,每个子代DNA中都含有一条亲代DNA链。

三种可能的DNA复制机制

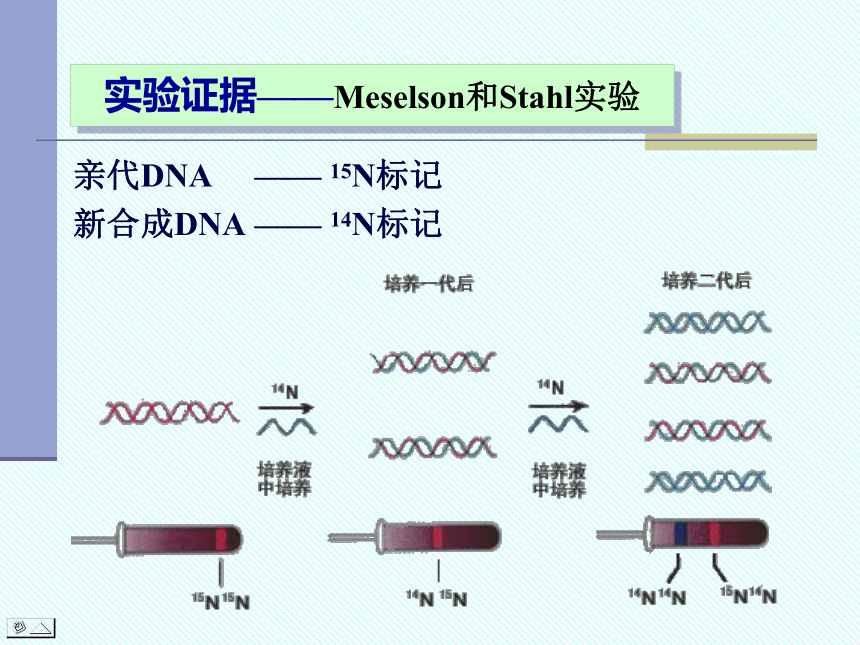

实验证据——Meselson和Stahl实验

亲代DNA —— 15N标记

新合成DNA —— 14N标记

二、 复制的起始,方向与速度

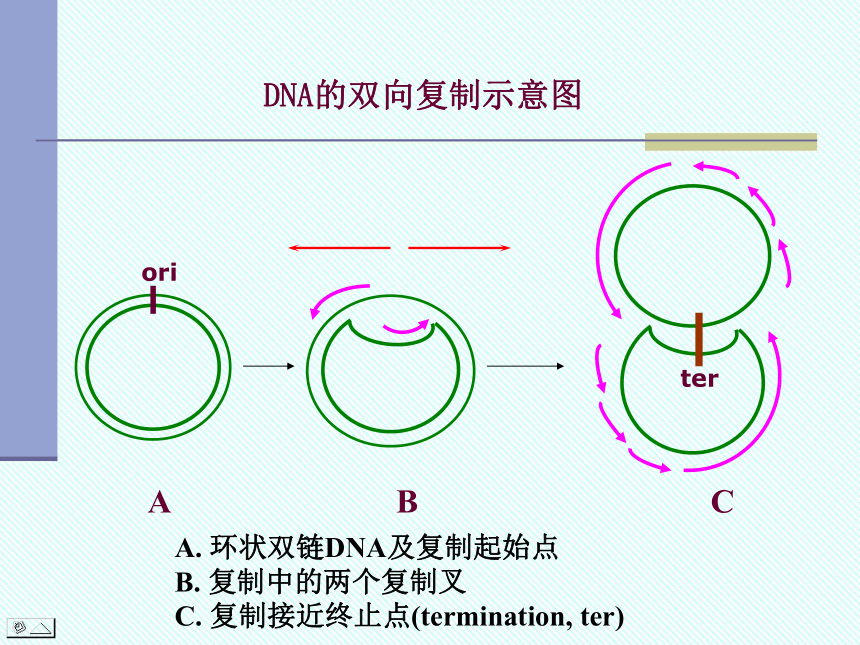

DNA在复制时,需在特定的位点起始,这是一些具有特定核苷酸排列顺序的片段,即复制起始位点(origin) 。

复制起始位点序列特征:富含AT,具有复制起始蛋白识别的区域。

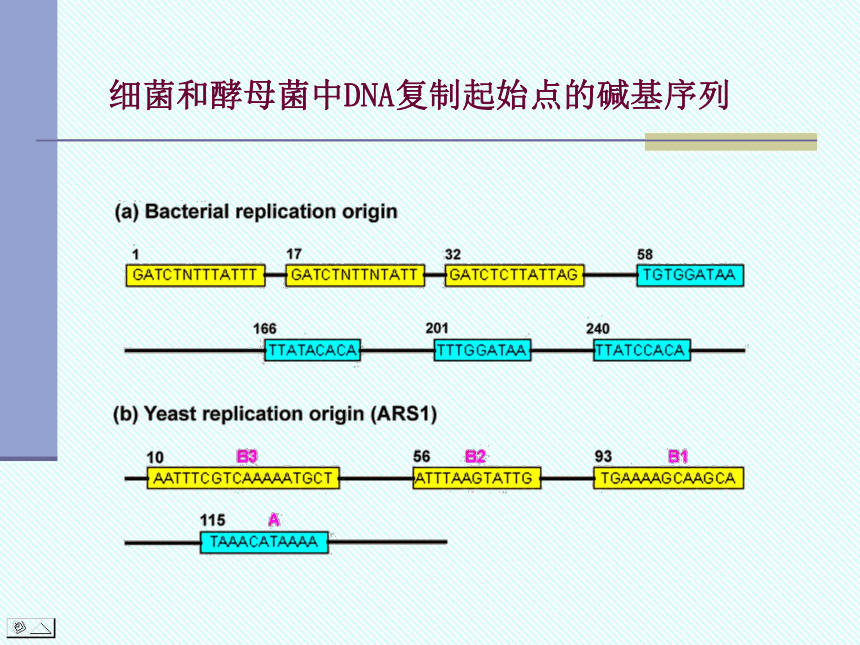

细菌和酵母菌中DNA复制起始点的碱基序列

独立完成复制的功能单位称为复制子(replicon) 。

DNA复制的起始,必须以一段具有3’端自由羟基(3’-OH)的RNA作为引物(primer) ,RNA引物的序列与模板DNA的碱基顺序相配对。

DNA复制大多为双向等速复制。

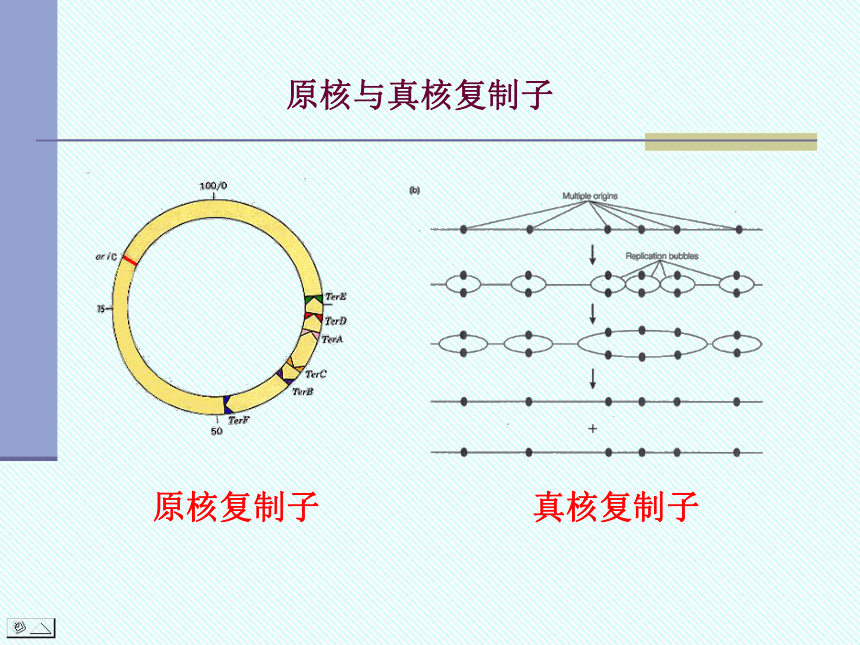

原核与真核复制子

原核复制子

真核复制子

ori

ter

A B C

A. 环状双链DNA及复制起始点

B. 复制中的两个复制叉

C. 复制接近终止点(termination, ter)

DNA的双向复制示意图

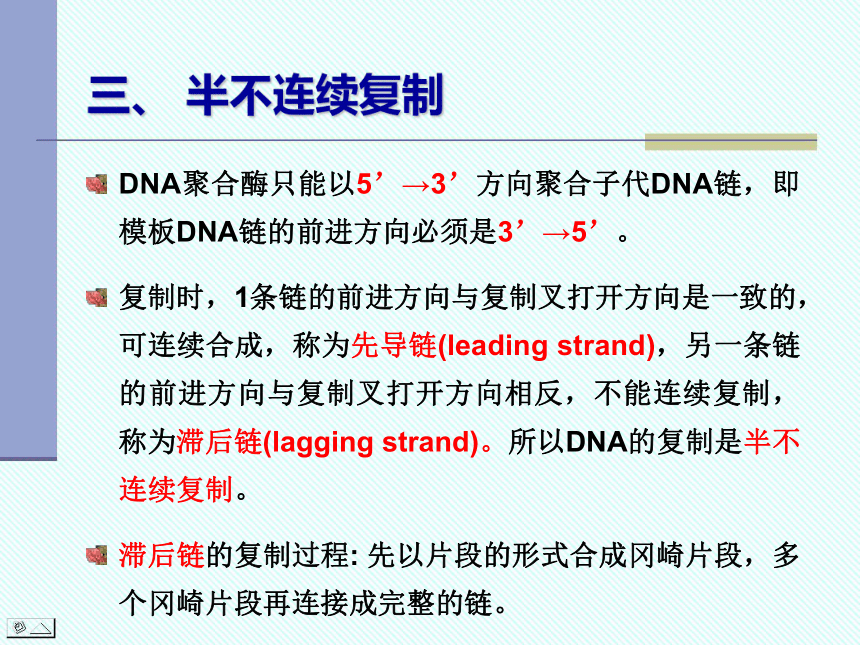

三、 半不连续复制

DNA聚合酶只能以5’→3’方向聚合子代DNA链,即模板DNA链的前进方向必须是3’→5’。

复制时,1条链的前进方向与复制叉打开方向是一致的,可连续合成,称为先导链(leading strand),另一条链的前进方向与复制叉打开方向相反,不能连续复制,称为滞后链(lagging strand)。所以DNA的复制是半不连续复制。

滞后链的复制过程: 先以片段的形式合成冈崎片段,多个冈崎片段再连接成完整的链。

DNA的半不连续复制

3

5

3

5

3

5

3

5

复制方向

先导链

(leading strand)

滞后链

(lagging strand)

3

5

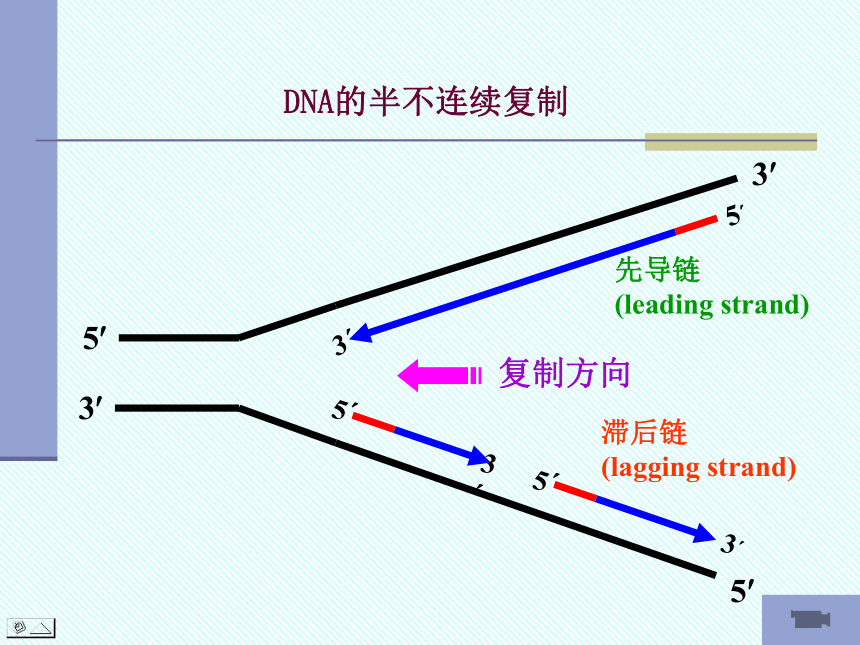

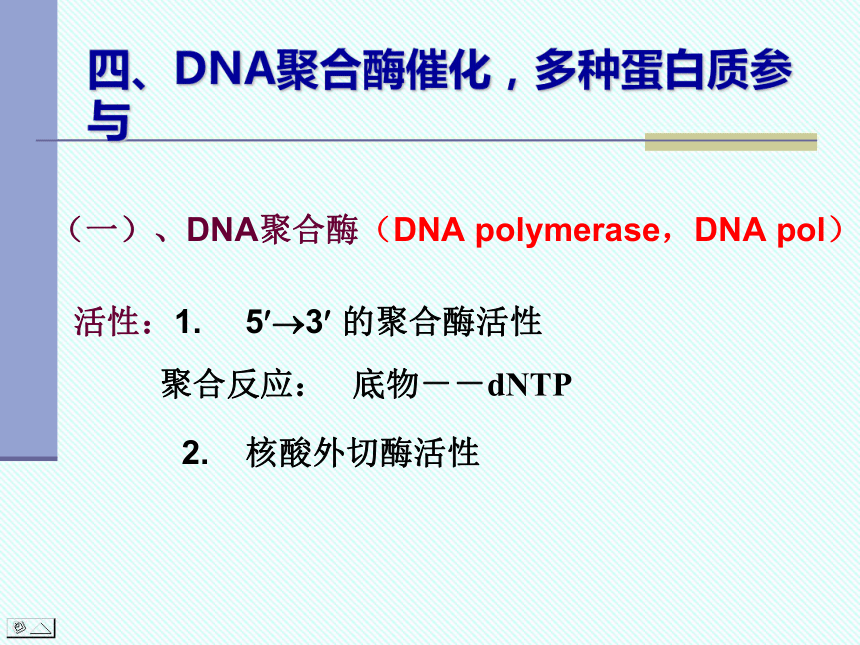

活性:1. 5 3 的聚合酶活性

聚合反应: 底物--dNTP

2. 核酸外切酶活性

(一)、DNA聚合酶(DNA polymerase,DNA pol)

四、DNA聚合酶催化,多种蛋白质参与

5 A G C T T C A G G A T A 3

| | | | | | | | | | |

3 T C G A A G T C C T A G C G A C 5

3 5 外切酶活性

5 3 外切酶活性

切除突变的 DNA片段与冈崎片段中的引物。

能辨认错配的碱基对,并将其水解。

DNA聚合酶的核酸外切酶活性

在原核生物中,目前发现的DNA聚合酶有三种,DNA聚合酶Ⅰ(pol Ⅰ),DNA聚合酶Ⅱ(pol Ⅱ),DNA聚合酶Ⅲ(pol Ⅲ)。参与DNA复制的主要是pol Ⅲ和pol Ⅰ。

DNA聚合酶的种类

原核生物中的三种DNA聚合酶

pol Ⅰ pol Ⅱ pol Ⅲ

5'→3'聚合酶活性 + + +

5'→3'外切酶活性 + - -

3'→5'外切酶活性 + + +

生理功能 填补缺口

修复损伤

校正错误 主要起修复作用 复制先导链与冈崎片段

校正错误

真核生物的DNA聚合酶

DNA-pol

分子量(kD) 16.5 4.0 14.0 12.5 25.5

5'→3'聚合酶活性 ++ +++ +++ +++

3'→5'外切酶活性 - - + + +

生理功能 起始引发

引物酶活性 低保真度复制 线粒体DNA复制 延长子代链的主要酶,解螺旋酶活性 填补缺口,切除修复,重组

单链DNA结合蛋白是一些能够与单链DNA结合的蛋白质,以四聚体形式与单链DNA结合,起保持单链的存在的作用。

(二)、单链DNA结合蛋白(SSB蛋白)

解链酶,又称解旋酶,解螺旋酶 ,是用于解开DNA双链的酶蛋白。

延模板链移动,每解开一对碱基,需消耗2分子ATP。

(三)、解链酶(helicase)

拓扑异构酶的作用特点

能水解并连接磷酸二酯键

拓扑异构酶Ⅰ

拓扑异构酶Ⅱ

分 类

能够松解DNA超螺旋结构的酶。

(四)、DNA拓扑异构酶 ( topoisomerase)

拓扑异构酶Ⅰ

切断DNA双链中一股链,使DNA解链旋转不致打结;适当时候封闭切口,DNA变为松弛状态。

反应不需ATP。

拓扑异构酶Ⅱ

切断DNA分子两股链,断端通过切口旋转使超螺旋松弛。

利用ATP供能,连接断端, DNA分子进入负超螺旋状态。

DNA拓扑异构酶的作用机制

DNA连接酶(DNA ligase)可催化两段DNA片段之间磷酸二酯键的形成,把两段相邻的DNA链连接成一条完整的链。滞后链冈崎片段的连接。

(五)、DNA连接酶

第二节 DNA的复制的过程

一、 复制的起始

二、 复制的延长

三、 复制的终止

四、 环状DNA的复制

五、 端粒与端粒酶

DNA复制的起始由两步构成。

1.解旋解链,形成复制叉:

A. DnaA蛋白识别复制起始序列,由拓扑异构酶和解链酶(DnaB蛋白)作用,使DNA双螺旋结构解开,形成两条单链DNA。

B. 单链DNA结合蛋白(SSB)四聚体结合在两条单链DNA上,形成复制叉。

一、复制的起始

2.引发体组装和引物合成:

A. 由解链酶(DnaB蛋白) 等6个蛋白装配成引发前体,并与引发酶(DnaG蛋白) 形成引发体;

B. 在引发酶的催化下,以DNA为模板,合成一段短的RNA片段作为引物,从而获得3'端自由羟基(3'-OH)。

Dna A

Dna B Dna C

DNA拓扑异构酶

引物酶

SSB

3

5

3

5

含有解螺旋酶(DnaB蛋白)、DnaC蛋白、引物酶和DNA复制起始区域的复合结构称为引发体。

引发体的组装形成

二、复制的延长

复制的延长指在DNA聚合酶催化下,以亲代DNA链为模板,从5’→3’方向聚合形成子代DNA链。其化学本质是将dNMP逐个通过磷酸二酯键添加到子链3 ’末端羟基上。

在原核生物中,参与DNA复制延长的是DNA聚合酶Ⅲ;而在真核生物中是DNA聚合酶δ。

DNA延伸过程简图

三、复制的终止

在复制过程中形成的RNA引物,需由RNA酶来水解去除;

RNA引物水解后遗留的缺口,由DNA聚合酶Ⅰ(原核生物)或DNA聚合酶 (真核生物)催化延长缺口处的DNA,直到剩下最后一个磷酸酯键的缺口。

(一)去除引物,填补缺口:

在DNA连接酶的催化下,生成最后一个磷酸酯键,将冈崎片段连接起来,形成完整的DNA长链。

(二)连接冈崎片段:

5

5

5

RNA酶

OH

P

5

DNA-pol Ⅰ

dNTP

5

5

P

ATP

ADP+Pi

5

5

DNA连接酶

随从链上不连续性片段的连接

四、环状DNA的复制过程

环状DNA复制有多种形式,比较常见的为 复制、滚环复制和D环复制。

复制是通过Colin实验发现的。其特点是:复制起始后双向复制,得到2个环状子代DNA分子。

Colin实验过程

滚环复制特点

(1)不需RNA引物

(2)只有一个复制叉,单向复制

(3)形成多联体(concatemer )

(4)一次起始可以合成多个子代DNA,效率高

采用滚环复制的DNA,大多为噬菌体DNA。

3

5

5

5

3

3

3

5'

滚环复制的过程

3 -OH

5 -P

5'

5

3

3

5

D环复制(D-loop replication) :是线粒体DNA 的复制形式,其特点是:单向复制,两条链合成不对称,形成一个双链环状分子与一个部分单链环。

链状DNA的末端问题:链状DNA,复制完成切去引物后,会产生5’末端缺失。

五、端粒与端粒酶

5

3

3

5

5

3

3

5

端粒(telomere)是指真核生物染色体线性DNA分子末端的结构部分,通常膨大成粒状。

端粒

功能

维持染色体的稳定性

保证DNA复制的完整性

端粒的结构特点

由末端单链DNA序列和蛋白质构成。

末端DNA序列是多次重复的富含G、T碱基的短 序列。

TTTTGGGGTTTTGGGG…

线性DNA在复制完成后,其末端由于引物RNA的水解而可能出现缩短。故需要在端粒酶(telomerase)的催化下,进行延长反应。

端粒酶(telomerase)

端粒酶是一种RNA-蛋白质复合体,它可以其RNA(端粒酶RNA)为模板,通过反转录酶活性催化反转录反应对末端DNA链进行延长。

端粒酶的分子结构

端粒酶的爬行模型(动画演示)

2009年诺贝尔生理与医学奖

伊丽莎白-布莱克本

卡萝尔-格雷德

杰克-绍斯塔克

反转录酶和反转录现象的发现

理论意义:RNA兼有遗传信息传代与表达功能。

应用意义:可人工合成cDNA及构建cDNA文库。

反转录酶与反转录现象

Temin

Baltimore

反转录过程

RNA 模板

反转录酶

DNA-RNA 杂化双链

RNA酶

单链DNA

反转录酶

双链DNA

第三节 DNA的突变

一、基因突变的特征与意义

二、基因突变的类别

三、引起基因突变的原因

一、基因突变的特征与意义

可以通过复制而遗传的永久性DNA结构的改变,称为基因突变( Gene Mutation)。

其特征是:

1. 基因突变在生物界中是普遍存在的;

2. 基因突变发生频率很低;

3. 基因突变是随机发生的;

4. 基因突变是不定向的,有可逆性。

基因突变的后果与意义

1. 突变导致表型的改变,严重的导致死亡(致死型突变,条件致死型突变);

2. 突变是很多疾病的发病基础;

3. 大多数基因突变不产生个体的变化;

4. 突变是进化的分子基础。

二、基因突变的类型

DNA分子上单一碱基的改变称点突变(point mutation)。多个碱基的改变称多点突变,也称复突变(multiple mutation)

点突变的类型

发生在同型碱基之间。

转换

发生在异型碱基之间。

颠换

1. 碱基替换: 一个碱基替换为另一个碱基

镰形红细胞贫血病人Hb (HbS) β亚基

N-val · his · leu · thr · pro · val · glu · · · · · · C

肽链

CAC GTG

基因

正常成人Hb (HbA) 亚基

N-val · his · leu · thr · pro · glu · glu · · · · · · C

肽链

CTC GAG

基因

血红蛋白 -亚基的点突变

2. 碱基缺失:一个碱基从DNA大分子上消失。

3. 碱基插入:原来没有的一个碱基或一段核苷酸链插入到DNA大分子中间。

框移突变是指三联体密码的阅读方式改变,造成蛋白质氨基酸排列顺序发生改变。

缺失或插入都可导致框移突变(移码突变)。

谷 酪 蛋 丝

5’ ……G C A G T A C A T G T C ……

丙 缬 组 缬

正常

5’ ……G A G T A C A T G T C ……

缺失C

缺失引起的框移突变

复突变的类型

插入

–––

增加一段序列。

缺失

–––

减少一段序列。

复突变

倒位

–––

一段碱基序列顺序发生颠倒。

异位

–––

一段碱基序列位置发生改变。

重排

–––

一段碱基序列与另一段碱基序列位置进行交换。

从对遗传信息的改变上定义,点突变还可分为三类:

没有改变产物氨基酸序列的密码子。

1.同义突变:

碱基序列的改变引起了氨基酸序列的改变。

2.错义突变:

碱基的改变使代表某种氨基酸的密码子变为蛋白合成的终止密码子(UAA,UAG,UGA)。

3.无义突变:

1. 自发因素:

(1).自发脱碱基:由于N-糖苷键的自发断裂,引起嘌呤或嘧啶碱基的脱落。

(2).自发脱氨基:胞嘧啶自发脱氨基可生成尿嘧啶,腺嘌呤自发脱氨基可生成次黄嘌呤。

(3).复制错配:由于复制时碱基配对错误引起的损伤,发生频率较低。

三、引起突变的因素

由紫外线、电离辐射、X射线等引起的DNA损伤。如:X射线和电离辐射常常引起DNA链的断裂,紫外线常常引起嘧啶二聚体的形成,如TT,TC,CC等二聚体。这些嘧啶二聚体由于形成了共价键连接的环丁烷结构,因而会引起复制障碍。

2. 物理因素:

嘧啶二聚体的形成

UV

(1).脱氨剂:如亚硝酸与亚硝酸盐,可加速C脱氨基生成U,A脱氨基生成H。

3. 化学因素:

(2).碱基类似物:如5溴尿嘧啶等,可掺入到DNA分子中引起损伤或突变。

2-氨基嘌呤

5-溴尿嘧啶

O

O

Br

NH2

(3).烷基化剂:这是一类带有活性烷基的化合物,可提供甲基或其他烷基,如氮芥类,使鸟嘌呤甲级化,造成碱基缺失。

(4).DNA加合剂:如苯并芘,在体内代谢后生成四羟苯并芘,与嘌呤共价结合引起损伤。

(5).断链剂:如过氧化物,含巯基化合物等,可引起DNA链的断裂。

4. 生物因素:

如病毒感染,转座子转位,质粒转化等因素都可能引起DNA序列发生改变。

第四节 DNA的修复

一、直接修复

二、错配修复

三、碱基切除修复

五、SOS修复

四、核苷酸切除修复

DNA损伤修复(repair) :是对已发生分子改变的补偿措施,使其尽可能回复为原有的天然状态。

直接修复

错配修复

切除修复

重组修复

SOS修复

修复的主要类型:

无差错修复

有差错修复

一、直接修复

1. 光修复(light repair):

通过光修复酶,可以修复因紫外线照射引起的嘧啶二聚体的DNA损伤。

光修复酶的

分子结构

光

2. 烷基转移修复

通过甲基转移酶,对引起甲基化的DNA损伤进行修复 。

对DNA复制忠实性有很大贡献,依据“保存母链”原则,修复新合成子链中的错配。依据母链DNA中GATC序列中腺苷酸N6位的甲基化分辨母链与子链。

二、错配修复

错配修复机制

参与蛋白与功能:

MutS:识别突变位点

MutS-MutL:寻找甲基化位点

MutH:切断未甲基化链

核酸外切酶:切除突变序列

DNA 聚合酶:修补缺口

同时需要SSB蛋白,连接酶

针对受损碱基,常常由于自发突变造成。

步骤:

1,糖苷水解酶特异性切除受损核苷酸N- -糖苷键,在DNA链上形成去碱基位点(AP位点)。

2,AP核酸内切酶切断磷酸酯键,并切去包括AP核酸在内的一小段DNA。

3,DNA pol I填补缺口DNA连接酶连接

三、碱基切除修复

针对核苷酸受损伤后无法形成氢键情况。

切除修复机制的基本过程是将受损的DNA片段切除,然后再以对侧链为模板,重新合成新链进行修复。

四、核苷酸切除修复

参与蛋白:

UvrA, B, C gene

DNA内切酶

DNA聚合酶:DNA pol I(原核),DNA pol (真核)

DNA连接酶

核苷酸切除修复

当DNA损伤广泛难以继续复制时,由此而诱发出一系列复杂的反应。

主要依赖无校正功能的DNA聚合酶和修饰后的DNA pol III进行DNA复制。对碱基的识别、选择能力差。通过SOS修复,复制继续,细胞可存活。然而DNA保留的错误较多,导致较广泛、长期的突变。

五、SOS修复

第五节 DNA的转座

一、转座子的分类与结构特征

二、转座作用的遗传学效应

三、真核生物中的转座子

一、转座子的分类与结构特征

转座(Transposition)是由可移位因子介导的遗传物质重排现象。

基因组DNA上可自主复制和位移的基本单位称为转座子(元) (transposon) ,它们可以直接从基因组的一个位点移到另一个位点。

转座现象的发现

1947年 冷泉港实验室 Barbara McClintock发表玉米籽粒糊粉层色素不稳定遗传机理,提出跳跃基因的概念。

转座子的两种类别

1. 简单转座子: 插入序列(insertion sequence IS )

2. 复合转座子

共同点 不同点

简单转座子 (IS)

两端都有倒置重复序列(IR),能形成靶位点的正向重复区

都有编码转座酶的开放阅读框

不含其他功能基因

复合转座子

常带有某些功能基因,如抗药性基因。

简单转座子与复合转座子比较

插入序列(IS)

最简单,是细菌染色体、质粒和某些噬菌体的正常组分。

命名: IS+编号(鉴定类型)

长度 700~2000bp

特点: 1. 两端IR为转座酶的识别位点(突变)

2.插入靶位点后会出现靶位点的正向重复(3~9bp)

3. 插入靶位点后常对插入位点后的基因表达产生极性效应。

IS插入靶位点机制

IS插入靶位点机制

Tn / TnA 转座子家族

具有IR、转座酶基因、调节基因(解离酶)、抗抗生素基因 。

Tn1 (AmpR) Tn2 (AmpR)

Tn3 (AmpR) Tn4 (AmpR StrR)

Tn5 (KanR) Tn6 (kanR)

Tn7 (StrR TmpR) Tn9 (CamR)

Tn10 (TetR)

Tn3 IR TnpA Res TnpR AmpR IR

38bp 38bp

转座酶 regulator β- 内酰胺酶

两端重复序列为IS的复合转座子

IS

IS

IS

IS L IS R

臂 中心区 臂

transposition

转座子的转座机制

1. 复制型

2. 非复制型

二、转座的意义与应用

产生基因突变,包括插入突变、染色体畸变等。

带给受体新的功能基因

影响邻近基因表达

引起生物进化

可以作为基因转移的工具

转座引起染色体缺失,倒位

三、真核生物中的转座子

玉米籽粒颜色的控制

SG:色素基因

Ds:解离因子(非自主转座因子)

Ac:激活因子(自主转座因子)

DNA复制特点——半保留复制(及实验证据),半不连续复制

参与DNA复制的酶与蛋白质在DNA复制过程中的作用

DNA复制基本过程

环状DNA复制两种代表性方式的特点

端粒的作用,端粒酶的组成

基因突变的概念及种类

5种DNA修复机制的基本原理

三种转座子特点及其序列特征

本章要点

1,在一个DNA分子中,若T所占的摩尔比是28.2%,则C所占的摩尔比为:

A 21.8%

B 28.2%

C 43.6%

D 14.1%

分子生物学选择题

2,以下关于Z-DNA的说法正确的是:

A 是双股平行螺旋

B 是左手螺旋

C 是三股螺旋

D 富含AT碱基对的区域可能形成Z-DNA结构

3,反义核酸是通过哪种结构发挥抑制基因表达作用的:

A 三股螺旋

B Z-DNA

C A-DNA

D 发夹结构

4,组蛋白的净电荷是:

A 正电荷

B 负电荷

C 中性

D 有的带正电荷,有的带负电荷

5,关于DNA变性的说法,以下哪个是错误的:

A 包括双螺旋的解链

B 碱性环境会导致变性

C 是可逆的

D 包括磷酸二酯键的断裂

6,影响DNA Tm值的因素不包括:

A DNA链的长度

B DNA链中GC碱基对的含量

C 离子强度

D DNA链中嘌呤的含量

7,Alu序列是:

A 含Alu位点的真核生物重复序列

B 一段真核DNA序列

C 一段原核DNA序列

D 含Alu位点的原核生物重复序列

8,DNA复制不需要下面哪种酶

A DNA指导的DNA聚合酶

B RNA指导的DNA聚合酶

C DNA指导的RNA聚合酶

D 连接酶

9,关于大肠杆菌DNA聚合酶I的叙述,正确的是:

A 具有3’向5’方向的核酸外切酶活性

B 不需要引物

C 需要4种不同的三磷酸核苷

D 可以将两个DNA片段连接起来

10,DNA合成需要有一段RNA为引物,合成该引物的酶是

A DNA聚合酶

B 引发酶

C RNA聚合酶I

D 复制酶

10,关于大肠杆菌DNA聚合酶I的叙述,正确的是:

A 具有3’向5’方向的核酸外切酶活性

B 不需要引物

C 需要4种不同的三磷酸核苷

D 可以将两个DNA片段连接起来

11,大肠杆菌DNA聚合酶中具有5‘-3’核酸外切酶活性的是:

A DNA聚合酶I

B DNA聚合酶II

C DNA聚合酶III

D 都不是

12,解螺旋酶的作用是:

A 稳定单链结构

B 将正超螺旋转变为负超螺旋

C 解开双链氢键的结合

D 连接冈崎片段

13,下列关于DNA复制的叙述中,错误的是

A 以半保留复制方式进行

B DNA聚合酶延模板的5’向3’方向移动

C 以4种dNTP为原料

D 合成方向5’向3’

14,DNA复制时,子链的合成是:

A 两条链均为5’向3’

B 两条链均为3’向5’

C 一条链5’向3’,另一条链3’向5’

D 两条链均连续合成

15,冈崎片段是指:

A DNA模板上的DNA片段

B 引物酶催化合成的RNA片段

C 滞后链上合成的DNA片段

D 前导链上合成的DNA片段

16,以下关于端粒及端粒酶的叙述错误的是

A 端粒由RNA与蛋白质组成

B 端粒酶由RNA与蛋白质组成

C 端粒酶有反转录酶的活性

D 端粒的长度在细胞分裂后会发生变化

17,反转录过程中合成DNA的模板为

A 双链DNA

B 单链DNA

C 蛋白质

D mRNA

18,下列哪种突变会引起移码突变

A 转换

B 颠换

C 缺失

D 插入3个核苷酸

19,关于错配修复,以下错误的是

A 分辨模板链的依据是DNA的甲基化

B 可以修复嘧啶二聚体

C 需要DNA聚合酶的参与

D 需要Mut复合体的参与

第二章 DNA的复制,修复与转座

第一节 DNA的复制的特点

一、半保留复制

二、复制的起始,方向与速度

三、半不连续复制

四、DNA聚合酶催化,多种蛋白质参与

一、 半保留复制

半保留复制——DNA在复制时,以亲代DNA的每一条链为模板,按碱基互补原则,分别合成新链,每个子代DNA中都含有一条亲代DNA链。

三种可能的DNA复制机制

实验证据——Meselson和Stahl实验

亲代DNA —— 15N标记

新合成DNA —— 14N标记

二、 复制的起始,方向与速度

DNA在复制时,需在特定的位点起始,这是一些具有特定核苷酸排列顺序的片段,即复制起始位点(origin) 。

复制起始位点序列特征:富含AT,具有复制起始蛋白识别的区域。

细菌和酵母菌中DNA复制起始点的碱基序列

独立完成复制的功能单位称为复制子(replicon) 。

DNA复制的起始,必须以一段具有3’端自由羟基(3’-OH)的RNA作为引物(primer) ,RNA引物的序列与模板DNA的碱基顺序相配对。

DNA复制大多为双向等速复制。

原核与真核复制子

原核复制子

真核复制子

ori

ter

A B C

A. 环状双链DNA及复制起始点

B. 复制中的两个复制叉

C. 复制接近终止点(termination, ter)

DNA的双向复制示意图

三、 半不连续复制

DNA聚合酶只能以5’→3’方向聚合子代DNA链,即模板DNA链的前进方向必须是3’→5’。

复制时,1条链的前进方向与复制叉打开方向是一致的,可连续合成,称为先导链(leading strand),另一条链的前进方向与复制叉打开方向相反,不能连续复制,称为滞后链(lagging strand)。所以DNA的复制是半不连续复制。

滞后链的复制过程: 先以片段的形式合成冈崎片段,多个冈崎片段再连接成完整的链。

DNA的半不连续复制

3

5

3

5

3

5

3

5

复制方向

先导链

(leading strand)

滞后链

(lagging strand)

3

5

活性:1. 5 3 的聚合酶活性

聚合反应: 底物--dNTP

2. 核酸外切酶活性

(一)、DNA聚合酶(DNA polymerase,DNA pol)

四、DNA聚合酶催化,多种蛋白质参与

5 A G C T T C A G G A T A 3

| | | | | | | | | | |

3 T C G A A G T C C T A G C G A C 5

3 5 外切酶活性

5 3 外切酶活性

切除突变的 DNA片段与冈崎片段中的引物。

能辨认错配的碱基对,并将其水解。

DNA聚合酶的核酸外切酶活性

在原核生物中,目前发现的DNA聚合酶有三种,DNA聚合酶Ⅰ(pol Ⅰ),DNA聚合酶Ⅱ(pol Ⅱ),DNA聚合酶Ⅲ(pol Ⅲ)。参与DNA复制的主要是pol Ⅲ和pol Ⅰ。

DNA聚合酶的种类

原核生物中的三种DNA聚合酶

pol Ⅰ pol Ⅱ pol Ⅲ

5'→3'聚合酶活性 + + +

5'→3'外切酶活性 + - -

3'→5'外切酶活性 + + +

生理功能 填补缺口

修复损伤

校正错误 主要起修复作用 复制先导链与冈崎片段

校正错误

真核生物的DNA聚合酶

DNA-pol

分子量(kD) 16.5 4.0 14.0 12.5 25.5

5'→3'聚合酶活性 ++ +++ +++ +++

3'→5'外切酶活性 - - + + +

生理功能 起始引发

引物酶活性 低保真度复制 线粒体DNA复制 延长子代链的主要酶,解螺旋酶活性 填补缺口,切除修复,重组

单链DNA结合蛋白是一些能够与单链DNA结合的蛋白质,以四聚体形式与单链DNA结合,起保持单链的存在的作用。

(二)、单链DNA结合蛋白(SSB蛋白)

解链酶,又称解旋酶,解螺旋酶 ,是用于解开DNA双链的酶蛋白。

延模板链移动,每解开一对碱基,需消耗2分子ATP。

(三)、解链酶(helicase)

拓扑异构酶的作用特点

能水解并连接磷酸二酯键

拓扑异构酶Ⅰ

拓扑异构酶Ⅱ

分 类

能够松解DNA超螺旋结构的酶。

(四)、DNA拓扑异构酶 ( topoisomerase)

拓扑异构酶Ⅰ

切断DNA双链中一股链,使DNA解链旋转不致打结;适当时候封闭切口,DNA变为松弛状态。

反应不需ATP。

拓扑异构酶Ⅱ

切断DNA分子两股链,断端通过切口旋转使超螺旋松弛。

利用ATP供能,连接断端, DNA分子进入负超螺旋状态。

DNA拓扑异构酶的作用机制

DNA连接酶(DNA ligase)可催化两段DNA片段之间磷酸二酯键的形成,把两段相邻的DNA链连接成一条完整的链。滞后链冈崎片段的连接。

(五)、DNA连接酶

第二节 DNA的复制的过程

一、 复制的起始

二、 复制的延长

三、 复制的终止

四、 环状DNA的复制

五、 端粒与端粒酶

DNA复制的起始由两步构成。

1.解旋解链,形成复制叉:

A. DnaA蛋白识别复制起始序列,由拓扑异构酶和解链酶(DnaB蛋白)作用,使DNA双螺旋结构解开,形成两条单链DNA。

B. 单链DNA结合蛋白(SSB)四聚体结合在两条单链DNA上,形成复制叉。

一、复制的起始

2.引发体组装和引物合成:

A. 由解链酶(DnaB蛋白) 等6个蛋白装配成引发前体,并与引发酶(DnaG蛋白) 形成引发体;

B. 在引发酶的催化下,以DNA为模板,合成一段短的RNA片段作为引物,从而获得3'端自由羟基(3'-OH)。

Dna A

Dna B Dna C

DNA拓扑异构酶

引物酶

SSB

3

5

3

5

含有解螺旋酶(DnaB蛋白)、DnaC蛋白、引物酶和DNA复制起始区域的复合结构称为引发体。

引发体的组装形成

二、复制的延长

复制的延长指在DNA聚合酶催化下,以亲代DNA链为模板,从5’→3’方向聚合形成子代DNA链。其化学本质是将dNMP逐个通过磷酸二酯键添加到子链3 ’末端羟基上。

在原核生物中,参与DNA复制延长的是DNA聚合酶Ⅲ;而在真核生物中是DNA聚合酶δ。

DNA延伸过程简图

三、复制的终止

在复制过程中形成的RNA引物,需由RNA酶来水解去除;

RNA引物水解后遗留的缺口,由DNA聚合酶Ⅰ(原核生物)或DNA聚合酶 (真核生物)催化延长缺口处的DNA,直到剩下最后一个磷酸酯键的缺口。

(一)去除引物,填补缺口:

在DNA连接酶的催化下,生成最后一个磷酸酯键,将冈崎片段连接起来,形成完整的DNA长链。

(二)连接冈崎片段:

5

5

5

RNA酶

OH

P

5

DNA-pol Ⅰ

dNTP

5

5

P

ATP

ADP+Pi

5

5

DNA连接酶

随从链上不连续性片段的连接

四、环状DNA的复制过程

环状DNA复制有多种形式,比较常见的为 复制、滚环复制和D环复制。

复制是通过Colin实验发现的。其特点是:复制起始后双向复制,得到2个环状子代DNA分子。

Colin实验过程

滚环复制特点

(1)不需RNA引物

(2)只有一个复制叉,单向复制

(3)形成多联体(concatemer )

(4)一次起始可以合成多个子代DNA,效率高

采用滚环复制的DNA,大多为噬菌体DNA。

3

5

5

5

3

3

3

5'

滚环复制的过程

3 -OH

5 -P

5'

5

3

3

5

D环复制(D-loop replication) :是线粒体DNA 的复制形式,其特点是:单向复制,两条链合成不对称,形成一个双链环状分子与一个部分单链环。

链状DNA的末端问题:链状DNA,复制完成切去引物后,会产生5’末端缺失。

五、端粒与端粒酶

5

3

3

5

5

3

3

5

端粒(telomere)是指真核生物染色体线性DNA分子末端的结构部分,通常膨大成粒状。

端粒

功能

维持染色体的稳定性

保证DNA复制的完整性

端粒的结构特点

由末端单链DNA序列和蛋白质构成。

末端DNA序列是多次重复的富含G、T碱基的短 序列。

TTTTGGGGTTTTGGGG…

线性DNA在复制完成后,其末端由于引物RNA的水解而可能出现缩短。故需要在端粒酶(telomerase)的催化下,进行延长反应。

端粒酶(telomerase)

端粒酶是一种RNA-蛋白质复合体,它可以其RNA(端粒酶RNA)为模板,通过反转录酶活性催化反转录反应对末端DNA链进行延长。

端粒酶的分子结构

端粒酶的爬行模型(动画演示)

2009年诺贝尔生理与医学奖

伊丽莎白-布莱克本

卡萝尔-格雷德

杰克-绍斯塔克

反转录酶和反转录现象的发现

理论意义:RNA兼有遗传信息传代与表达功能。

应用意义:可人工合成cDNA及构建cDNA文库。

反转录酶与反转录现象

Temin

Baltimore

反转录过程

RNA 模板

反转录酶

DNA-RNA 杂化双链

RNA酶

单链DNA

反转录酶

双链DNA

第三节 DNA的突变

一、基因突变的特征与意义

二、基因突变的类别

三、引起基因突变的原因

一、基因突变的特征与意义

可以通过复制而遗传的永久性DNA结构的改变,称为基因突变( Gene Mutation)。

其特征是:

1. 基因突变在生物界中是普遍存在的;

2. 基因突变发生频率很低;

3. 基因突变是随机发生的;

4. 基因突变是不定向的,有可逆性。

基因突变的后果与意义

1. 突变导致表型的改变,严重的导致死亡(致死型突变,条件致死型突变);

2. 突变是很多疾病的发病基础;

3. 大多数基因突变不产生个体的变化;

4. 突变是进化的分子基础。

二、基因突变的类型

DNA分子上单一碱基的改变称点突变(point mutation)。多个碱基的改变称多点突变,也称复突变(multiple mutation)

点突变的类型

发生在同型碱基之间。

转换

发生在异型碱基之间。

颠换

1. 碱基替换: 一个碱基替换为另一个碱基

镰形红细胞贫血病人Hb (HbS) β亚基

N-val · his · leu · thr · pro · val · glu · · · · · · C

肽链

CAC GTG

基因

正常成人Hb (HbA) 亚基

N-val · his · leu · thr · pro · glu · glu · · · · · · C

肽链

CTC GAG

基因

血红蛋白 -亚基的点突变

2. 碱基缺失:一个碱基从DNA大分子上消失。

3. 碱基插入:原来没有的一个碱基或一段核苷酸链插入到DNA大分子中间。

框移突变是指三联体密码的阅读方式改变,造成蛋白质氨基酸排列顺序发生改变。

缺失或插入都可导致框移突变(移码突变)。

谷 酪 蛋 丝

5’ ……G C A G T A C A T G T C ……

丙 缬 组 缬

正常

5’ ……G A G T A C A T G T C ……

缺失C

缺失引起的框移突变

复突变的类型

插入

–––

增加一段序列。

缺失

–––

减少一段序列。

复突变

倒位

–––

一段碱基序列顺序发生颠倒。

异位

–––

一段碱基序列位置发生改变。

重排

–––

一段碱基序列与另一段碱基序列位置进行交换。

从对遗传信息的改变上定义,点突变还可分为三类:

没有改变产物氨基酸序列的密码子。

1.同义突变:

碱基序列的改变引起了氨基酸序列的改变。

2.错义突变:

碱基的改变使代表某种氨基酸的密码子变为蛋白合成的终止密码子(UAA,UAG,UGA)。

3.无义突变:

1. 自发因素:

(1).自发脱碱基:由于N-糖苷键的自发断裂,引起嘌呤或嘧啶碱基的脱落。

(2).自发脱氨基:胞嘧啶自发脱氨基可生成尿嘧啶,腺嘌呤自发脱氨基可生成次黄嘌呤。

(3).复制错配:由于复制时碱基配对错误引起的损伤,发生频率较低。

三、引起突变的因素

由紫外线、电离辐射、X射线等引起的DNA损伤。如:X射线和电离辐射常常引起DNA链的断裂,紫外线常常引起嘧啶二聚体的形成,如TT,TC,CC等二聚体。这些嘧啶二聚体由于形成了共价键连接的环丁烷结构,因而会引起复制障碍。

2. 物理因素:

嘧啶二聚体的形成

UV

(1).脱氨剂:如亚硝酸与亚硝酸盐,可加速C脱氨基生成U,A脱氨基生成H。

3. 化学因素:

(2).碱基类似物:如5溴尿嘧啶等,可掺入到DNA分子中引起损伤或突变。

2-氨基嘌呤

5-溴尿嘧啶

O

O

Br

NH2

(3).烷基化剂:这是一类带有活性烷基的化合物,可提供甲基或其他烷基,如氮芥类,使鸟嘌呤甲级化,造成碱基缺失。

(4).DNA加合剂:如苯并芘,在体内代谢后生成四羟苯并芘,与嘌呤共价结合引起损伤。

(5).断链剂:如过氧化物,含巯基化合物等,可引起DNA链的断裂。

4. 生物因素:

如病毒感染,转座子转位,质粒转化等因素都可能引起DNA序列发生改变。

第四节 DNA的修复

一、直接修复

二、错配修复

三、碱基切除修复

五、SOS修复

四、核苷酸切除修复

DNA损伤修复(repair) :是对已发生分子改变的补偿措施,使其尽可能回复为原有的天然状态。

直接修复

错配修复

切除修复

重组修复

SOS修复

修复的主要类型:

无差错修复

有差错修复

一、直接修复

1. 光修复(light repair):

通过光修复酶,可以修复因紫外线照射引起的嘧啶二聚体的DNA损伤。

光修复酶的

分子结构

光

2. 烷基转移修复

通过甲基转移酶,对引起甲基化的DNA损伤进行修复 。

对DNA复制忠实性有很大贡献,依据“保存母链”原则,修复新合成子链中的错配。依据母链DNA中GATC序列中腺苷酸N6位的甲基化分辨母链与子链。

二、错配修复

错配修复机制

参与蛋白与功能:

MutS:识别突变位点

MutS-MutL:寻找甲基化位点

MutH:切断未甲基化链

核酸外切酶:切除突变序列

DNA 聚合酶:修补缺口

同时需要SSB蛋白,连接酶

针对受损碱基,常常由于自发突变造成。

步骤:

1,糖苷水解酶特异性切除受损核苷酸N- -糖苷键,在DNA链上形成去碱基位点(AP位点)。

2,AP核酸内切酶切断磷酸酯键,并切去包括AP核酸在内的一小段DNA。

3,DNA pol I填补缺口DNA连接酶连接

三、碱基切除修复

针对核苷酸受损伤后无法形成氢键情况。

切除修复机制的基本过程是将受损的DNA片段切除,然后再以对侧链为模板,重新合成新链进行修复。

四、核苷酸切除修复

参与蛋白:

UvrA, B, C gene

DNA内切酶

DNA聚合酶:DNA pol I(原核),DNA pol (真核)

DNA连接酶

核苷酸切除修复

当DNA损伤广泛难以继续复制时,由此而诱发出一系列复杂的反应。

主要依赖无校正功能的DNA聚合酶和修饰后的DNA pol III进行DNA复制。对碱基的识别、选择能力差。通过SOS修复,复制继续,细胞可存活。然而DNA保留的错误较多,导致较广泛、长期的突变。

五、SOS修复

第五节 DNA的转座

一、转座子的分类与结构特征

二、转座作用的遗传学效应

三、真核生物中的转座子

一、转座子的分类与结构特征

转座(Transposition)是由可移位因子介导的遗传物质重排现象。

基因组DNA上可自主复制和位移的基本单位称为转座子(元) (transposon) ,它们可以直接从基因组的一个位点移到另一个位点。

转座现象的发现

1947年 冷泉港实验室 Barbara McClintock发表玉米籽粒糊粉层色素不稳定遗传机理,提出跳跃基因的概念。

转座子的两种类别

1. 简单转座子: 插入序列(insertion sequence IS )

2. 复合转座子

共同点 不同点

简单转座子 (IS)

两端都有倒置重复序列(IR),能形成靶位点的正向重复区

都有编码转座酶的开放阅读框

不含其他功能基因

复合转座子

常带有某些功能基因,如抗药性基因。

简单转座子与复合转座子比较

插入序列(IS)

最简单,是细菌染色体、质粒和某些噬菌体的正常组分。

命名: IS+编号(鉴定类型)

长度 700~2000bp

特点: 1. 两端IR为转座酶的识别位点(突变)

2.插入靶位点后会出现靶位点的正向重复(3~9bp)

3. 插入靶位点后常对插入位点后的基因表达产生极性效应。

IS插入靶位点机制

IS插入靶位点机制

Tn / TnA 转座子家族

具有IR、转座酶基因、调节基因(解离酶)、抗抗生素基因 。

Tn1 (AmpR) Tn2 (AmpR)

Tn3 (AmpR) Tn4 (AmpR StrR)

Tn5 (KanR) Tn6 (kanR)

Tn7 (StrR TmpR) Tn9 (CamR)

Tn10 (TetR)

Tn3 IR TnpA Res TnpR AmpR IR

38bp 38bp

转座酶 regulator β- 内酰胺酶

两端重复序列为IS的复合转座子

IS

IS

IS

IS L IS R

臂 中心区 臂

transposition

转座子的转座机制

1. 复制型

2. 非复制型

二、转座的意义与应用

产生基因突变,包括插入突变、染色体畸变等。

带给受体新的功能基因

影响邻近基因表达

引起生物进化

可以作为基因转移的工具

转座引起染色体缺失,倒位

三、真核生物中的转座子

玉米籽粒颜色的控制

SG:色素基因

Ds:解离因子(非自主转座因子)

Ac:激活因子(自主转座因子)

DNA复制特点——半保留复制(及实验证据),半不连续复制

参与DNA复制的酶与蛋白质在DNA复制过程中的作用

DNA复制基本过程

环状DNA复制两种代表性方式的特点

端粒的作用,端粒酶的组成

基因突变的概念及种类

5种DNA修复机制的基本原理

三种转座子特点及其序列特征

本章要点

1,在一个DNA分子中,若T所占的摩尔比是28.2%,则C所占的摩尔比为:

A 21.8%

B 28.2%

C 43.6%

D 14.1%

分子生物学选择题

2,以下关于Z-DNA的说法正确的是:

A 是双股平行螺旋

B 是左手螺旋

C 是三股螺旋

D 富含AT碱基对的区域可能形成Z-DNA结构

3,反义核酸是通过哪种结构发挥抑制基因表达作用的:

A 三股螺旋

B Z-DNA

C A-DNA

D 发夹结构

4,组蛋白的净电荷是:

A 正电荷

B 负电荷

C 中性

D 有的带正电荷,有的带负电荷

5,关于DNA变性的说法,以下哪个是错误的:

A 包括双螺旋的解链

B 碱性环境会导致变性

C 是可逆的

D 包括磷酸二酯键的断裂

6,影响DNA Tm值的因素不包括:

A DNA链的长度

B DNA链中GC碱基对的含量

C 离子强度

D DNA链中嘌呤的含量

7,Alu序列是:

A 含Alu位点的真核生物重复序列

B 一段真核DNA序列

C 一段原核DNA序列

D 含Alu位点的原核生物重复序列

8,DNA复制不需要下面哪种酶

A DNA指导的DNA聚合酶

B RNA指导的DNA聚合酶

C DNA指导的RNA聚合酶

D 连接酶

9,关于大肠杆菌DNA聚合酶I的叙述,正确的是:

A 具有3’向5’方向的核酸外切酶活性

B 不需要引物

C 需要4种不同的三磷酸核苷

D 可以将两个DNA片段连接起来

10,DNA合成需要有一段RNA为引物,合成该引物的酶是

A DNA聚合酶

B 引发酶

C RNA聚合酶I

D 复制酶

10,关于大肠杆菌DNA聚合酶I的叙述,正确的是:

A 具有3’向5’方向的核酸外切酶活性

B 不需要引物

C 需要4种不同的三磷酸核苷

D 可以将两个DNA片段连接起来

11,大肠杆菌DNA聚合酶中具有5‘-3’核酸外切酶活性的是:

A DNA聚合酶I

B DNA聚合酶II

C DNA聚合酶III

D 都不是

12,解螺旋酶的作用是:

A 稳定单链结构

B 将正超螺旋转变为负超螺旋

C 解开双链氢键的结合

D 连接冈崎片段

13,下列关于DNA复制的叙述中,错误的是

A 以半保留复制方式进行

B DNA聚合酶延模板的5’向3’方向移动

C 以4种dNTP为原料

D 合成方向5’向3’

14,DNA复制时,子链的合成是:

A 两条链均为5’向3’

B 两条链均为3’向5’

C 一条链5’向3’,另一条链3’向5’

D 两条链均连续合成

15,冈崎片段是指:

A DNA模板上的DNA片段

B 引物酶催化合成的RNA片段

C 滞后链上合成的DNA片段

D 前导链上合成的DNA片段

16,以下关于端粒及端粒酶的叙述错误的是

A 端粒由RNA与蛋白质组成

B 端粒酶由RNA与蛋白质组成

C 端粒酶有反转录酶的活性

D 端粒的长度在细胞分裂后会发生变化

17,反转录过程中合成DNA的模板为

A 双链DNA

B 单链DNA

C 蛋白质

D mRNA

18,下列哪种突变会引起移码突变

A 转换

B 颠换

C 缺失

D 插入3个核苷酸

19,关于错配修复,以下错误的是

A 分辨模板链的依据是DNA的甲基化

B 可以修复嘧啶二聚体

C 需要DNA聚合酶的参与

D 需要Mut复合体的参与