高中语文必修四-《逻辑和语文学习》课件(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文必修四-《逻辑和语文学习》课件(共42张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-06-20 19:28:45 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

逻辑和语文学习

目录

CATEGORIES

肆

叁

贰

壹

逻辑规律

推理

命题

概念

教学目标

知识与能力目标:了解逻辑的一般知识。培养学生思维的缜密性,培养学生准确、严密、清晰地表达自己思想的能力。

过程与方法目标:掌握辨析概念和运用推理的一般方法,提高语言运用能力。

情感、态度、价值观目标:培养学生独立思考、深入探究的习惯,锻炼学生的思辨能力和表达能力。

导入

有个国王想处死一个囚犯,他决定让囚犯自己选择是砍头还是绞刑。选择的方法是:囚犯可以任意说出一句话来,如果是真话,就处绞刑;如果是假话,就砍头。囚犯来到国王面前问:“如果我说出一句话,你们既不能绞死我,也不能砍我的头,怎么办?【

如果真是那样的话,我就释放你】国王说。那个囚犯说了一句话,果然十分巧妙。国王听了左右为难,但又不能言而无信,只好把这个聪明的囚犯释放了。

真话绞刑,假话砍头

你知道聪明的囚犯说了什么话吗?

答案:

囚犯说的话是:“你一定砍死我。”国王听了左右为难,因为如果真的砍了他的头,那么他说的就成了真话,而说真话的应该被绞死;但是如果要绞死的他的话,他说的话又成了假话了,而说假话的人是应该砍头的。

逻辑的重要性

在新课标高考试题中,熟语成语运用是逻辑概念问题,病句修改中的词语搭配、列举不当、句式杂糅、前后矛盾、关联词语使用不当等等都是逻辑问题,排除法,归纳法,同样这也是逻辑知识的运用,至于作文、阅读中的论证方法——摆事实简单枚举法、讲道理的三段论推理、类比推理法、比喻论证法,反驳中的归谬法等都涉及逻辑知识。语法是研究怎样把话说通的学问,逻辑是研究把话说对的学问,可见,学点逻辑是多么重要。今天,我们重点探讨逻辑与病句辨析。

概念

概念是反映思维对象的本质属性和具体范围的思维形式。我们可以借此准确地区分一事物与它事物,一现象与它现象。

概念有内涵和外延。

内涵是概念对思维对象本质属性的反映;外延是概念对思维对象具体范围的反映。

内涵和外延相互依存。

概念定义

白马非马的故事

故事发生在赵国当时的马匹流行烈性传染病时候,秦国严防瘟疫传入国内,就在函谷关口贴出告示,禁止赵国马匹入关。这天,正巧公孙龙骑着白马来到函谷关。

关吏说,“你人可入关,但马不能”。

公孙龙辩道:“白马非马,怎么不可以过关?”

关吏说:“白马是马”。

公孙龙说:“我公孙龙是龙吗?”

关吏一愣,但仍坚持说:“按照规定只要是赵国的马就不能入关,管你是白马还是黑马。”

公孙龙微微一笑,道:“‘马’是指名称而言,‘白’是指颜色而说,名称和颜色不是一个概念。‘白马’这个概念,分开来就是‘白’和‘马’或‘马’和‘白’,这是两个不同的概念。比如说你要马,给黄马、黑马可以,但是如果要白马,给黑马、给黄马就不可以,由此证明‘白马’和‘马’不是一回事!所以说白马非马。”

关吏越听越迷糊,被公孙龙这套高谈阔论搞得晕头转向,被侃晕了,不知该如何对答,无奈只好让公孙龙骑白马过关。于是公孙龙的《白马论》名噪一时。

混淆内涵与外延

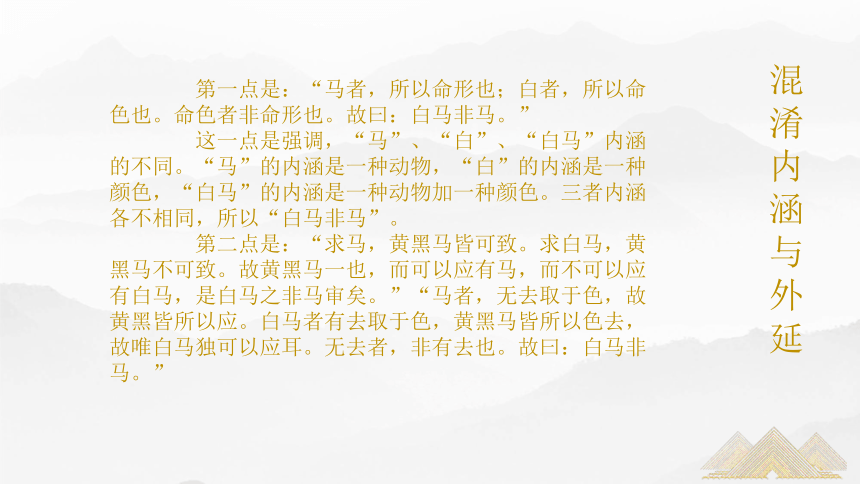

第一点是:“马者,所以命形也;白者,所以命色也。命色者非命形也。故曰:白马非马。”

这一点是强调,“马”、“白”、“白马”内涵的不同。“马”的内涵是一种动物,“白”的内涵是一种颜色,“白马”的内涵是一种动物加一种颜色。三者内涵各不相同,所以“白马非马”。

第二点是:“求马,黄黑马皆可致。求白马,黄黑马不可致。故黄黑马一也,而可以应有马,而不可以应有白马,是白马之非马审矣。”“马者,无去取于色,故黄黑皆所以应。白马者有去取于色,黄黑马皆所以色去,故唯白马独可以应耳。无去者,非有去也。故曰:白马非马。”

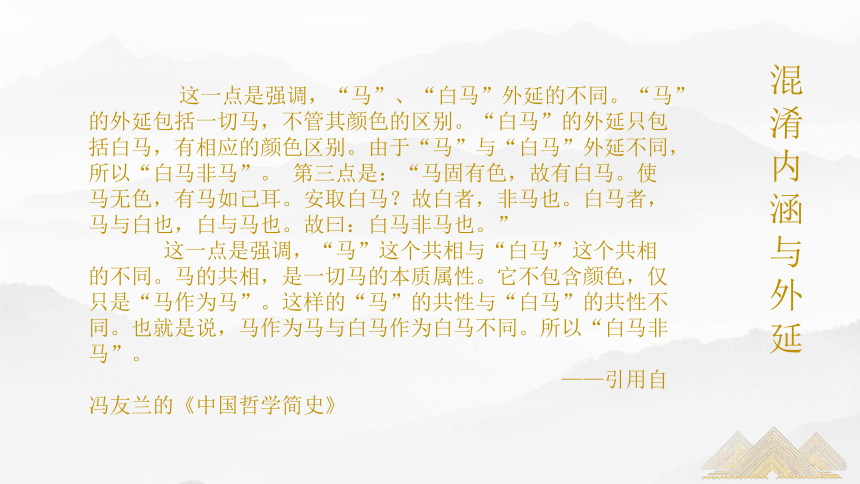

这一点是强调,“马”、“白马”外延的不同。“马”的外延包括一切马,不管其颜色的区别。“白马”的外延只包括白马,有相应的颜色区别。由于“马”与“白马”外延不同,所以“白马非马”。

第三点是:“马固有色,故有白马。使马无色,有马如己耳。安取白马?故白者,非马也。白马者,马与白也,白与马也。故曰:白马非马也。”

这一点是强调,“马”这个共相与“白马”这个共相的不同。马的共相,是一切马的本质属性。它不包含颜色,仅只是“马作为马”。这样的“马”的共性与“白马”的共性不同。也就是说,马作为马与白马作为白马不同。所以“白马非马”。

——引用自冯友兰的《中国哲学简史》

混淆内涵与外延

概念之间的关系

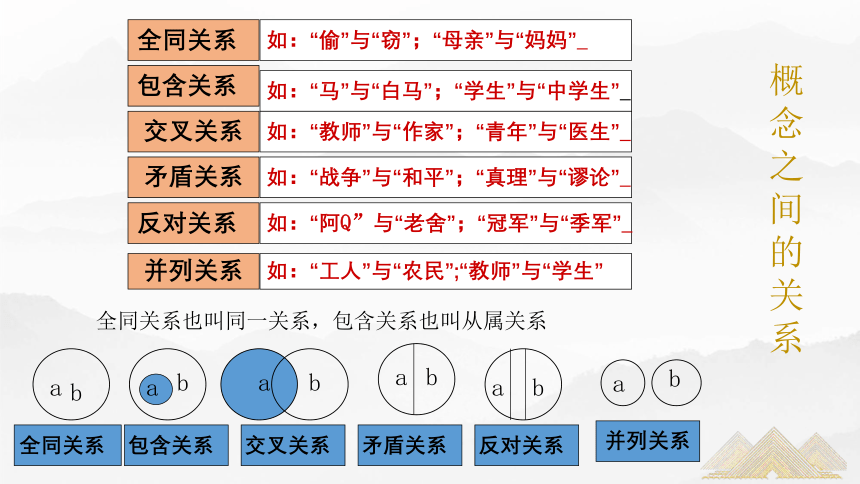

全同关系

包含关系

交叉关系

矛盾关系

反对关系

如:“偷”与“窃”;“母亲”与“妈妈”

如:“马”与“白马”;“学生”与“中学生”

如:“教师”与“作家”;“青年”与“医生”

如:“战争”与“和平”;“真理”与“谬论”

如:“阿Q”与“老舍”;“冠军”与“季军”

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

全同关系

包含关系

交叉关系

矛盾关系

反对关系

如:“工人”与“农民”;“教师”与“学生”

并列关系

并列关系

b

a

全同关系也叫同一关系,包含关系也叫从属关系

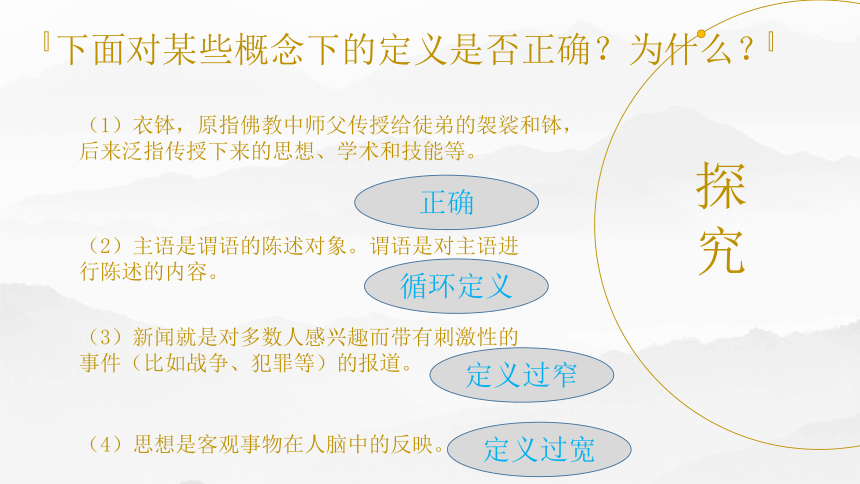

下面对某些概念下的定义是否正确?为什么?

探究

(1)衣钵,原指佛教中师父传授给徒弟的袈裟和钵,后来泛指传授下来的思想、学术和技能等。

(2)主语是谓语的陈述对象。谓语是对主语进行陈述的内容。

(3)新闻就是对多数人感兴趣而带有刺激性的事件(比如战争、犯罪等)的报道。

(4)思想是客观事物在人脑中的反映。

正确

循环定义

定义过窄

定义过宽

判断下列各对概念的关系

探究

(1)阿Q——老舍

(2)文学作品——小说

(3)鲁迅——《孔乙己》的作者

(4)

教师——作家

全异关系

包含关系

全同关系

交叉关系

(5)真理——谬误

(6)社会主义制度——资本主义制度

矛盾关系

反对关系

。

下面的划分错在什么地方?

①图书馆里有外国小说、古典小说和侦探小说等。

“外国小说、古典小说、侦探小说”分别从国别、朝代和内容方面说的,属交叉关系,不能并列。

②今天大扫除,女同学擦玻璃,团员扫地,班干部抹桌子。

“女同学、团员、班干部”三者之间属交叉关系,不能并列。

③词可以分为单音词、复音词、单纯词、合成词、褒义词、贬义词。

“单音词、复音词”是从音节上分的;

“单纯词、合成词”是从词的构成上分的;

“褒义词、贬义词、(中性词)”是从词的感彩上分的。

命题

命题是运用概念进行判断的语言形式,是断定或陈述事物情况的思维单位。

命题定义

判断以下句子是否是命题?

所有人是动物。

李白和杜甫是同时代人。

请随手关门。

如果天在下雨,那么地是湿的。

地球

行星

今天,他会不会来呢?

(是)

(是)

(否)

(是)

(否)

(否)

。

把握概念和词语、命题和句子,体会语言妙处。

①丞相非在梦中,君乃在梦中耳(罗贯中《杨修之死》)。

连用同一个“梦”字,表达不同的概念,巧妙揭示了事情真相:前“梦”,睡梦;后“梦”,糊涂、不明真相。

②我躺着,听船底潺潺的水声,知道我在走我的路(鲁迅《故乡》)。

“路”既指坐船行走,又指人生历程。

④可是匪徒们走上几十里的大山背,他们没想到包马蹄的麻袋片全烂掉在马路上,露出了马脚(曲波《林海雪原》)。

“马脚”,双关,既是马走过的足迹,又指暴露了匪徒的行踪。

③惨象,已使我目不忍睹;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?

事实上“话”却说了这么多,作者这样写是为了表达自己强烈的愤怒、悲伤的情感。

一

二

说说句子的隐含信息。

①你完成今天的作业了吗?

②我们继续学习文件。

③你准备坐飞机还是乘火车到上海?

④从那以后,祥林嫂就不再提那件令人伤心的事了。

可能平时经常不完成作业、老师天天布置作业

可能这个文件很长,要分段学;或这个文件很重要,要经常学;或由于特殊情况而突然中断,又接着学……

有人准备去上海,还没有成行,选择何种交通工具,有自己定夺

不是自愿的,有难言之隐,祥林嫂过去经常提起寻事

判断命题错误原因,说说语言运用给你的启示。

①报晓的雄鸡是我们起床的信号。

②你这个意见很好,我想没有谁不会不同意。

③他要么是个老师,要么是个作家。

“雄鸡是……信号”主谓搭配不当,应为“雄鸡报晓的声音……”

“老师”和“作家”是交叉关系,不能使用不相容的选言命题

三重否定表示否定

不是并列关系,应是选择关系,改“必须”

为“分别”或改“和”为“或”

④出入校门的师生必须出示工作证和学生证。

延伸

从前有个青年从师学木工,手艺学得差不多了,就跟师傅闹翻了,回家单干。可他一个人拉不动大锯,又去找师傅,见师傅正跟一个木头人在拉锯。他回去后,也照样做了一个,可他的木头人不能动弹,只好厚着脸皮去请教。师傅问:“你量头了吗?”“量了。”“量腰了吗?”

“量了。”“量腿了吗?”“量了。”

“量心了吗?”“啊······没有。”师傅说:“对呀,没有量心怎么能做好呢?”

思考:师傅在对话中是如何巧妙地批评徒弟的?

该题要注意的是对话中的谐音双关。试题中的师傅在徒弟第二次返回时巧借话题,妙作铺陈,自然引出“没有量心”。

“没有量心”表面上指没有测量木头人的心,而实际上是指徒弟闹翻了回家单干是没有良心的行为。“量心”与“良心”语音相同,师傅正是以此来教育徒弟的。

推理

推理是由已知命题得出新的命题的思维过程,往往要通过复句的语言形式来体现。

分为演绎推理、归纳推理、类比推理、二难推理等。

推理是用复句或句群来表达的,表达中不要用虚假的前提进行推理,也不要滥用关联词语,强加因果关系,更不能偷换概念。

推理的定义

三段论推理

三段论是通过两个前提,得出一个结论,而且两个前提包含共同的词项。请举出一个三段论的例子。

例如:

凡犯罪行为都是违法行为

抢劫行为是犯罪行为

,

所以,抢劫行为是违法行为。

三段论有大小前提和结论三部分。

①大前提:包含大项的前提。

②小前提:包含小项的前提。

③

结论:推出的新判断。

下列推理存在怎样的错误

他普通话说得很好,看来一定是个北京人。

最近我这位朋友去了一趟南方回来,结果他的思想依然如故。

大前提“普通话说得很好的都是北京人”,显然虚假。

“他的思想依然如故”并不是“我这们朋友去了一趟南方”而造成的,属于强加因果造成语病。

三段论推理小故事

王戎七岁,尝与诸小儿游。看道边李树多子折枝,诸儿竞走取之,唯戎不动。人问之,答曰:“树在道边而多子,此必苦李。”取之信然。

(七岁的王戎所进行的推理是很有道理的,请你用三段论展示其推理过程)

李在道边而甜,必有人摘吃(大前提)

道边李树多子折枝,无人摘吃(小前提)

所以必苦李(结论)

二难推理

二难推理在前提中提出两种可能,然后由这种可能推理出两种结论,对方无论选择其中的哪一种结论,都会陷入进退维谷、左右为难的境地。

《皇帝的新装》:任何不称职的或者愚蠢得不可救药人,都看不见这衣服。

承认自己看不见,根据骗子预先设好的前提,那就等于承认自己是不称职或者愚蠢的人;要么宣称自己看得见,但这又违背了事实,是一种说谎的行为。他们没有人去质问骗子所预设的前提是否正确,只是在这个“二难推理”中选择,最终他们选择了后者。对于这种选择的分析,我们就可以发现这篇童话的普遍意义。

逻辑规律

普通逻辑基本规律是关于思维的逻辑形式的规律,包括:同一律、矛盾律和排中律。这三条规律要求思维必须具备确定性、无矛盾性、一贯性。

什么是逻辑规律

同一律

同一律,在同一思维过程中,所使用的概念和命题必须始终保持同一,不能中途偷换概念,改变话题。

《韩非子》中有这样一则故事,说的是郑县有一位姓卜的,他常常在外胡混。有一天,他的裤子破了一个洞,就买了新布,回家让妻子为他作一条新的裤子。妻子问他如何做,他回答说“照原样”。于是他妻子把裤子照原来的样式做好后,照样在裤子原来的地方剪了一个同样的洞。

同一律:在同一思维过程中,所使用的概念和命题必须始终保持同一,不能中途偷换概念,改变话题。

偷换概念

此“东西”,非彼“东西”

纪晓岚:皇上丢了!

和珅:皇上又不是个东西,怎么能丢呢?

纪晓岚:你说皇上不是个东西!

和珅:没有,皇上他是个东西……?!

矛盾律

矛盾律,在同一思维过程中,针对同一个对象,两个互相矛盾的命题不能同时是真的,肯定一个就必须否定另一个,不能两个都肯定。

例如:他是黄种人。他不是黄种人。不能同时都是真命题。

排中律

排中律,在同一思维过程中,两个互相矛盾的命题不能同时是假的。

例如:“说世界上有鬼,这不对,这是迷信;但要说世界上没鬼,也未免武断,因为有些现象还真不好解释。”

分析下面的例子,看看它们分别违背了什么思维规律。

探究

(1)群众是真正的英雄,我是群众,所以我是真正的英雄。

(2)严禁触摸电线,500伏高压,一触即死,违者法办。

(3)这座山从来没有人上去过,上去的人也从来没有下来过。

两个“群众”所表达的概念并非同一,前者是“群众”这个整体,后者指“群众”中的一员。违背同一律。

违背矛盾律。

违者“一触即死”,自然不能再行法办,违背矛盾律。

探究

(4)或者采纳他的意见,或者抛弃他的意见,我都不赞成。

(5)编辑同志,您说我的作品不够成熟,显得幼稚,那您就把它当成儿童文学发表吧。

采纳他的意见与否,二者相互矛盾,不能同时否定也不能同时肯定,违反排中律。

违反同一律。这里的“幼稚”是指作品不成熟、不完善,并非是指内容适合“不成熟的人”阅读的文学作品。

辨析并修改病句——不合逻辑

(一)自相矛盾

1、他是多少个死难者中唯一幸免的一个。

2、老大爷现在身体仍然很健康,享年八十九岁。

1、他生长在偏僻的山区,因而从小就对农民有深厚的感情。

2、因为他对学科有所偏重,所以对数理化他不感兴趣。

(二)并列不当

(三)强加因果或因果颠倒

1、根据要求,各学校学生公寓的生活用品和床上用品由学生自主选购。

2、从事业的发展来看,还缺乏各项科学家和各种人才。

(四)主客颠倒

1、在那个时候,报纸与我接触的机会是很少的。

2、爱迪生这个名字,对我们青年学生是不陌生的。

(五)否定不当

1、谁也不能否认,优异的成绩不是靠勤奋学习得来的。

2、几年来,他无时无刻不忘搜集、整理民歌,积累了大量的资料。

(六)不合事理

1、满天繁星,一轮皎洁的圆月挂在天空。

2、下午,一阵雷雨过后,在西边的天空中出现了一道美丽的彩虹。

《威尼斯商人》中的故事

富商女儿鲍西娅的婚姻要按先父遗嘱由求婚者猜匣而定……

金银铅三个匣子

其中一个放有姑娘的照片

每个匣子上分别刻着一句话

谁猜中放有照片的匣子

姑娘就嫁给谁

匣子里的话(原版)

铅匣子:肖像不在此匣中。

金匣子:肖像不在此匣中。

银匣子:肖像在金匣子中。

肖像在哪个匣子

里

?

三句话中只有一句是真话。

答

案

照片在铅匣子里

分

析

A:

肖像不在金匣子中。

B:

肖像在金匣子中。

C:

肖像不在铅匣子中。

条件:这三句话只有一句真话。

A、B两句话不能同假,必有一真;

根据条件,断定C为假,肖像在铅匣子中。

高考链接

从ABCD四句话中,选出一句填入括号与下文衔接。

(

)崖壁下又几处坟地,坟前立着有石碑,许多已经破碎,字迹模糊,枯水季节,伏在江里的石头有的已经露出水面,周围一片寂静。

A.一列青黛崭削的石壁夹江高耸,被夕阳炙成一道五彩的屏障。

B.没有太阳,天气相当冷,藤萝叶子已萎落,显得这一带崖壁十分瘦削。

C.在夕阳照射下,枯草和落叶闪着不定的光,崖壁像一块巨大的屏障,耸立在江对岸。

D.一行白帆闪着透明的羽翼,从下游上来;山门半掩,一道阳光在对岸的峭崖上。

根据原文中“坟地”“石碑”“破碎”“枯水”“寂静”这些冷色调的词语可知,原文的基本色调是其凄冷的,所以选项也应是冷色调的,故可以排除具有暖色调词语“五彩”和“阳光”的A、D两项。

那么,答案或是C或是B。C项中有“耸立在江对岸”,可见景物距作者观察点很远,和后句中的(石碑)“字迹模糊”相矛盾。而B项中的“没有太阳”,“萎落”“瘦削”更符合文段的冷色调,且有“这”——近指代词,故排除C而选B。

课外延伸

有三个人,分别姓王、姓刘和姓陈,他们每个人身兼两职,三个人的六种职业是作家、音乐家、美术家和话剧演员、诗人和工人,同时还知道以下事实:

A.音乐家曾经对工人谈过古典音乐的欣赏。

B.音乐家出国访问时,美术家和姓王的曾去送行。

C.工人爱的是作家的妹妹。

D.作家和诗人曾讨论过“百花齐放”的问题。

E.美术家曾与姓刘的看过电影。

F.姓陈的善下棋,姓刘的和那作家跟他对弈时,屡战屡败。

你能推断出他们三人各自的职业吗?

课外延伸

作家

音乐家

美术家

话剧演员

诗人

工人

姓王的

∨

×

×

∨

×

×

姓刘的

×

∨

×

×

∨

×

姓陈的

×

×

∨

×

×

∨

你的推断对吗?

谢谢观赏

Thank

you

逻辑和语文学习

目录

CATEGORIES

肆

叁

贰

壹

逻辑规律

推理

命题

概念

教学目标

知识与能力目标:了解逻辑的一般知识。培养学生思维的缜密性,培养学生准确、严密、清晰地表达自己思想的能力。

过程与方法目标:掌握辨析概念和运用推理的一般方法,提高语言运用能力。

情感、态度、价值观目标:培养学生独立思考、深入探究的习惯,锻炼学生的思辨能力和表达能力。

导入

有个国王想处死一个囚犯,他决定让囚犯自己选择是砍头还是绞刑。选择的方法是:囚犯可以任意说出一句话来,如果是真话,就处绞刑;如果是假话,就砍头。囚犯来到国王面前问:“如果我说出一句话,你们既不能绞死我,也不能砍我的头,怎么办?【

如果真是那样的话,我就释放你】国王说。那个囚犯说了一句话,果然十分巧妙。国王听了左右为难,但又不能言而无信,只好把这个聪明的囚犯释放了。

真话绞刑,假话砍头

你知道聪明的囚犯说了什么话吗?

答案:

囚犯说的话是:“你一定砍死我。”国王听了左右为难,因为如果真的砍了他的头,那么他说的就成了真话,而说真话的应该被绞死;但是如果要绞死的他的话,他说的话又成了假话了,而说假话的人是应该砍头的。

逻辑的重要性

在新课标高考试题中,熟语成语运用是逻辑概念问题,病句修改中的词语搭配、列举不当、句式杂糅、前后矛盾、关联词语使用不当等等都是逻辑问题,排除法,归纳法,同样这也是逻辑知识的运用,至于作文、阅读中的论证方法——摆事实简单枚举法、讲道理的三段论推理、类比推理法、比喻论证法,反驳中的归谬法等都涉及逻辑知识。语法是研究怎样把话说通的学问,逻辑是研究把话说对的学问,可见,学点逻辑是多么重要。今天,我们重点探讨逻辑与病句辨析。

概念

概念是反映思维对象的本质属性和具体范围的思维形式。我们可以借此准确地区分一事物与它事物,一现象与它现象。

概念有内涵和外延。

内涵是概念对思维对象本质属性的反映;外延是概念对思维对象具体范围的反映。

内涵和外延相互依存。

概念定义

白马非马的故事

故事发生在赵国当时的马匹流行烈性传染病时候,秦国严防瘟疫传入国内,就在函谷关口贴出告示,禁止赵国马匹入关。这天,正巧公孙龙骑着白马来到函谷关。

关吏说,“你人可入关,但马不能”。

公孙龙辩道:“白马非马,怎么不可以过关?”

关吏说:“白马是马”。

公孙龙说:“我公孙龙是龙吗?”

关吏一愣,但仍坚持说:“按照规定只要是赵国的马就不能入关,管你是白马还是黑马。”

公孙龙微微一笑,道:“‘马’是指名称而言,‘白’是指颜色而说,名称和颜色不是一个概念。‘白马’这个概念,分开来就是‘白’和‘马’或‘马’和‘白’,这是两个不同的概念。比如说你要马,给黄马、黑马可以,但是如果要白马,给黑马、给黄马就不可以,由此证明‘白马’和‘马’不是一回事!所以说白马非马。”

关吏越听越迷糊,被公孙龙这套高谈阔论搞得晕头转向,被侃晕了,不知该如何对答,无奈只好让公孙龙骑白马过关。于是公孙龙的《白马论》名噪一时。

混淆内涵与外延

第一点是:“马者,所以命形也;白者,所以命色也。命色者非命形也。故曰:白马非马。”

这一点是强调,“马”、“白”、“白马”内涵的不同。“马”的内涵是一种动物,“白”的内涵是一种颜色,“白马”的内涵是一种动物加一种颜色。三者内涵各不相同,所以“白马非马”。

第二点是:“求马,黄黑马皆可致。求白马,黄黑马不可致。故黄黑马一也,而可以应有马,而不可以应有白马,是白马之非马审矣。”“马者,无去取于色,故黄黑皆所以应。白马者有去取于色,黄黑马皆所以色去,故唯白马独可以应耳。无去者,非有去也。故曰:白马非马。”

这一点是强调,“马”、“白马”外延的不同。“马”的外延包括一切马,不管其颜色的区别。“白马”的外延只包括白马,有相应的颜色区别。由于“马”与“白马”外延不同,所以“白马非马”。

第三点是:“马固有色,故有白马。使马无色,有马如己耳。安取白马?故白者,非马也。白马者,马与白也,白与马也。故曰:白马非马也。”

这一点是强调,“马”这个共相与“白马”这个共相的不同。马的共相,是一切马的本质属性。它不包含颜色,仅只是“马作为马”。这样的“马”的共性与“白马”的共性不同。也就是说,马作为马与白马作为白马不同。所以“白马非马”。

——引用自冯友兰的《中国哲学简史》

混淆内涵与外延

概念之间的关系

全同关系

包含关系

交叉关系

矛盾关系

反对关系

如:“偷”与“窃”;“母亲”与“妈妈”

如:“马”与“白马”;“学生”与“中学生”

如:“教师”与“作家”;“青年”与“医生”

如:“战争”与“和平”;“真理”与“谬论”

如:“阿Q”与“老舍”;“冠军”与“季军”

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

全同关系

包含关系

交叉关系

矛盾关系

反对关系

如:“工人”与“农民”;“教师”与“学生”

并列关系

并列关系

b

a

全同关系也叫同一关系,包含关系也叫从属关系

下面对某些概念下的定义是否正确?为什么?

探究

(1)衣钵,原指佛教中师父传授给徒弟的袈裟和钵,后来泛指传授下来的思想、学术和技能等。

(2)主语是谓语的陈述对象。谓语是对主语进行陈述的内容。

(3)新闻就是对多数人感兴趣而带有刺激性的事件(比如战争、犯罪等)的报道。

(4)思想是客观事物在人脑中的反映。

正确

循环定义

定义过窄

定义过宽

判断下列各对概念的关系

探究

(1)阿Q——老舍

(2)文学作品——小说

(3)鲁迅——《孔乙己》的作者

(4)

教师——作家

全异关系

包含关系

全同关系

交叉关系

(5)真理——谬误

(6)社会主义制度——资本主义制度

矛盾关系

反对关系

。

下面的划分错在什么地方?

①图书馆里有外国小说、古典小说和侦探小说等。

“外国小说、古典小说、侦探小说”分别从国别、朝代和内容方面说的,属交叉关系,不能并列。

②今天大扫除,女同学擦玻璃,团员扫地,班干部抹桌子。

“女同学、团员、班干部”三者之间属交叉关系,不能并列。

③词可以分为单音词、复音词、单纯词、合成词、褒义词、贬义词。

“单音词、复音词”是从音节上分的;

“单纯词、合成词”是从词的构成上分的;

“褒义词、贬义词、(中性词)”是从词的感彩上分的。

命题

命题是运用概念进行判断的语言形式,是断定或陈述事物情况的思维单位。

命题定义

判断以下句子是否是命题?

所有人是动物。

李白和杜甫是同时代人。

请随手关门。

如果天在下雨,那么地是湿的。

地球

行星

今天,他会不会来呢?

(是)

(是)

(否)

(是)

(否)

(否)

。

把握概念和词语、命题和句子,体会语言妙处。

①丞相非在梦中,君乃在梦中耳(罗贯中《杨修之死》)。

连用同一个“梦”字,表达不同的概念,巧妙揭示了事情真相:前“梦”,睡梦;后“梦”,糊涂、不明真相。

②我躺着,听船底潺潺的水声,知道我在走我的路(鲁迅《故乡》)。

“路”既指坐船行走,又指人生历程。

④可是匪徒们走上几十里的大山背,他们没想到包马蹄的麻袋片全烂掉在马路上,露出了马脚(曲波《林海雪原》)。

“马脚”,双关,既是马走过的足迹,又指暴露了匪徒的行踪。

③惨象,已使我目不忍睹;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?

事实上“话”却说了这么多,作者这样写是为了表达自己强烈的愤怒、悲伤的情感。

一

二

说说句子的隐含信息。

①你完成今天的作业了吗?

②我们继续学习文件。

③你准备坐飞机还是乘火车到上海?

④从那以后,祥林嫂就不再提那件令人伤心的事了。

可能平时经常不完成作业、老师天天布置作业

可能这个文件很长,要分段学;或这个文件很重要,要经常学;或由于特殊情况而突然中断,又接着学……

有人准备去上海,还没有成行,选择何种交通工具,有自己定夺

不是自愿的,有难言之隐,祥林嫂过去经常提起寻事

判断命题错误原因,说说语言运用给你的启示。

①报晓的雄鸡是我们起床的信号。

②你这个意见很好,我想没有谁不会不同意。

③他要么是个老师,要么是个作家。

“雄鸡是……信号”主谓搭配不当,应为“雄鸡报晓的声音……”

“老师”和“作家”是交叉关系,不能使用不相容的选言命题

三重否定表示否定

不是并列关系,应是选择关系,改“必须”

为“分别”或改“和”为“或”

④出入校门的师生必须出示工作证和学生证。

延伸

从前有个青年从师学木工,手艺学得差不多了,就跟师傅闹翻了,回家单干。可他一个人拉不动大锯,又去找师傅,见师傅正跟一个木头人在拉锯。他回去后,也照样做了一个,可他的木头人不能动弹,只好厚着脸皮去请教。师傅问:“你量头了吗?”“量了。”“量腰了吗?”

“量了。”“量腿了吗?”“量了。”

“量心了吗?”“啊······没有。”师傅说:“对呀,没有量心怎么能做好呢?”

思考:师傅在对话中是如何巧妙地批评徒弟的?

该题要注意的是对话中的谐音双关。试题中的师傅在徒弟第二次返回时巧借话题,妙作铺陈,自然引出“没有量心”。

“没有量心”表面上指没有测量木头人的心,而实际上是指徒弟闹翻了回家单干是没有良心的行为。“量心”与“良心”语音相同,师傅正是以此来教育徒弟的。

推理

推理是由已知命题得出新的命题的思维过程,往往要通过复句的语言形式来体现。

分为演绎推理、归纳推理、类比推理、二难推理等。

推理是用复句或句群来表达的,表达中不要用虚假的前提进行推理,也不要滥用关联词语,强加因果关系,更不能偷换概念。

推理的定义

三段论推理

三段论是通过两个前提,得出一个结论,而且两个前提包含共同的词项。请举出一个三段论的例子。

例如:

凡犯罪行为都是违法行为

抢劫行为是犯罪行为

,

所以,抢劫行为是违法行为。

三段论有大小前提和结论三部分。

①大前提:包含大项的前提。

②小前提:包含小项的前提。

③

结论:推出的新判断。

下列推理存在怎样的错误

他普通话说得很好,看来一定是个北京人。

最近我这位朋友去了一趟南方回来,结果他的思想依然如故。

大前提“普通话说得很好的都是北京人”,显然虚假。

“他的思想依然如故”并不是“我这们朋友去了一趟南方”而造成的,属于强加因果造成语病。

三段论推理小故事

王戎七岁,尝与诸小儿游。看道边李树多子折枝,诸儿竞走取之,唯戎不动。人问之,答曰:“树在道边而多子,此必苦李。”取之信然。

(七岁的王戎所进行的推理是很有道理的,请你用三段论展示其推理过程)

李在道边而甜,必有人摘吃(大前提)

道边李树多子折枝,无人摘吃(小前提)

所以必苦李(结论)

二难推理

二难推理在前提中提出两种可能,然后由这种可能推理出两种结论,对方无论选择其中的哪一种结论,都会陷入进退维谷、左右为难的境地。

《皇帝的新装》:任何不称职的或者愚蠢得不可救药人,都看不见这衣服。

承认自己看不见,根据骗子预先设好的前提,那就等于承认自己是不称职或者愚蠢的人;要么宣称自己看得见,但这又违背了事实,是一种说谎的行为。他们没有人去质问骗子所预设的前提是否正确,只是在这个“二难推理”中选择,最终他们选择了后者。对于这种选择的分析,我们就可以发现这篇童话的普遍意义。

逻辑规律

普通逻辑基本规律是关于思维的逻辑形式的规律,包括:同一律、矛盾律和排中律。这三条规律要求思维必须具备确定性、无矛盾性、一贯性。

什么是逻辑规律

同一律

同一律,在同一思维过程中,所使用的概念和命题必须始终保持同一,不能中途偷换概念,改变话题。

《韩非子》中有这样一则故事,说的是郑县有一位姓卜的,他常常在外胡混。有一天,他的裤子破了一个洞,就买了新布,回家让妻子为他作一条新的裤子。妻子问他如何做,他回答说“照原样”。于是他妻子把裤子照原来的样式做好后,照样在裤子原来的地方剪了一个同样的洞。

同一律:在同一思维过程中,所使用的概念和命题必须始终保持同一,不能中途偷换概念,改变话题。

偷换概念

此“东西”,非彼“东西”

纪晓岚:皇上丢了!

和珅:皇上又不是个东西,怎么能丢呢?

纪晓岚:你说皇上不是个东西!

和珅:没有,皇上他是个东西……?!

矛盾律

矛盾律,在同一思维过程中,针对同一个对象,两个互相矛盾的命题不能同时是真的,肯定一个就必须否定另一个,不能两个都肯定。

例如:他是黄种人。他不是黄种人。不能同时都是真命题。

排中律

排中律,在同一思维过程中,两个互相矛盾的命题不能同时是假的。

例如:“说世界上有鬼,这不对,这是迷信;但要说世界上没鬼,也未免武断,因为有些现象还真不好解释。”

分析下面的例子,看看它们分别违背了什么思维规律。

探究

(1)群众是真正的英雄,我是群众,所以我是真正的英雄。

(2)严禁触摸电线,500伏高压,一触即死,违者法办。

(3)这座山从来没有人上去过,上去的人也从来没有下来过。

两个“群众”所表达的概念并非同一,前者是“群众”这个整体,后者指“群众”中的一员。违背同一律。

违背矛盾律。

违者“一触即死”,自然不能再行法办,违背矛盾律。

探究

(4)或者采纳他的意见,或者抛弃他的意见,我都不赞成。

(5)编辑同志,您说我的作品不够成熟,显得幼稚,那您就把它当成儿童文学发表吧。

采纳他的意见与否,二者相互矛盾,不能同时否定也不能同时肯定,违反排中律。

违反同一律。这里的“幼稚”是指作品不成熟、不完善,并非是指内容适合“不成熟的人”阅读的文学作品。

辨析并修改病句——不合逻辑

(一)自相矛盾

1、他是多少个死难者中唯一幸免的一个。

2、老大爷现在身体仍然很健康,享年八十九岁。

1、他生长在偏僻的山区,因而从小就对农民有深厚的感情。

2、因为他对学科有所偏重,所以对数理化他不感兴趣。

(二)并列不当

(三)强加因果或因果颠倒

1、根据要求,各学校学生公寓的生活用品和床上用品由学生自主选购。

2、从事业的发展来看,还缺乏各项科学家和各种人才。

(四)主客颠倒

1、在那个时候,报纸与我接触的机会是很少的。

2、爱迪生这个名字,对我们青年学生是不陌生的。

(五)否定不当

1、谁也不能否认,优异的成绩不是靠勤奋学习得来的。

2、几年来,他无时无刻不忘搜集、整理民歌,积累了大量的资料。

(六)不合事理

1、满天繁星,一轮皎洁的圆月挂在天空。

2、下午,一阵雷雨过后,在西边的天空中出现了一道美丽的彩虹。

《威尼斯商人》中的故事

富商女儿鲍西娅的婚姻要按先父遗嘱由求婚者猜匣而定……

金银铅三个匣子

其中一个放有姑娘的照片

每个匣子上分别刻着一句话

谁猜中放有照片的匣子

姑娘就嫁给谁

匣子里的话(原版)

铅匣子:肖像不在此匣中。

金匣子:肖像不在此匣中。

银匣子:肖像在金匣子中。

肖像在哪个匣子

里

?

三句话中只有一句是真话。

答

案

照片在铅匣子里

分

析

A:

肖像不在金匣子中。

B:

肖像在金匣子中。

C:

肖像不在铅匣子中。

条件:这三句话只有一句真话。

A、B两句话不能同假,必有一真;

根据条件,断定C为假,肖像在铅匣子中。

高考链接

从ABCD四句话中,选出一句填入括号与下文衔接。

(

)崖壁下又几处坟地,坟前立着有石碑,许多已经破碎,字迹模糊,枯水季节,伏在江里的石头有的已经露出水面,周围一片寂静。

A.一列青黛崭削的石壁夹江高耸,被夕阳炙成一道五彩的屏障。

B.没有太阳,天气相当冷,藤萝叶子已萎落,显得这一带崖壁十分瘦削。

C.在夕阳照射下,枯草和落叶闪着不定的光,崖壁像一块巨大的屏障,耸立在江对岸。

D.一行白帆闪着透明的羽翼,从下游上来;山门半掩,一道阳光在对岸的峭崖上。

根据原文中“坟地”“石碑”“破碎”“枯水”“寂静”这些冷色调的词语可知,原文的基本色调是其凄冷的,所以选项也应是冷色调的,故可以排除具有暖色调词语“五彩”和“阳光”的A、D两项。

那么,答案或是C或是B。C项中有“耸立在江对岸”,可见景物距作者观察点很远,和后句中的(石碑)“字迹模糊”相矛盾。而B项中的“没有太阳”,“萎落”“瘦削”更符合文段的冷色调,且有“这”——近指代词,故排除C而选B。

课外延伸

有三个人,分别姓王、姓刘和姓陈,他们每个人身兼两职,三个人的六种职业是作家、音乐家、美术家和话剧演员、诗人和工人,同时还知道以下事实:

A.音乐家曾经对工人谈过古典音乐的欣赏。

B.音乐家出国访问时,美术家和姓王的曾去送行。

C.工人爱的是作家的妹妹。

D.作家和诗人曾讨论过“百花齐放”的问题。

E.美术家曾与姓刘的看过电影。

F.姓陈的善下棋,姓刘的和那作家跟他对弈时,屡战屡败。

你能推断出他们三人各自的职业吗?

课外延伸

作家

音乐家

美术家

话剧演员

诗人

工人

姓王的

∨

×

×

∨

×

×

姓刘的

×

∨

×

×

∨

×

姓陈的

×

×

∨

×

×

∨

你的推断对吗?

谢谢观赏

Thank

you