第四编 中外历史人物评说规律篇-高中历史人民版选修4 课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 第四编 中外历史人物评说规律篇-高中历史人民版选修4 课件(共22张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 163.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-06-21 22:05:50 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

第四编中外历史人物评说规律篇

二

一

三

一、评价历史人物的标准

评价历史人物的标准主要有三条:一是看是否顺应历史潮流的发展(历史发展趋势,当时应该解决的主要矛盾);二是看是否符合人民的(长远)利益和愿望;三是看是否推动了生产力(或经济)的发展。这三条标准是紧密相连和互为一体的。

一般来说,只要符合第一条,其他两条也就顺理成章了。但在不同的历史时期,历史潮流是不同的:在中国古代史上,统一是顺应历史潮流的;中国近代史上主要是反侵略反封建;中国现代史上主要是推动生产力(或经济)的发展。

二

一

三

二、评价历史人物的基本方法

(1)放入特定的历史背景中分析。背景是历史人物活动的舞台,必须将历史人物放在他所生活的特定的历史时代进行评判,否则,人物同样的活动如果处于不同的历史背景,那就可以做出完全不同的评价。

(2)要用历史唯物主义的观点、辩证唯物主义的方法,即用全面的观点、一分为二的方法;要用历史的观点、客观科学的方法。全面的观点就是要一分为二地看待所评价人物的一生,既要看到其优点,又要看到其缺点和不足;历史的观点就是要放在当时的历史环境条件下,分析和评价其在当时所起的作用。

(3)主观和客观分别评价的方法。即主观目的和客观作用分别评价,就是一分为二对待,用两点论。

二

一

三

(4)用阶级分析的方法。

①先进的阶级代表历史发展的方向;落后的阶级阻碍生产力发展,逆历史潮流而动,必将被历史抛弃。

②统治阶级政策的出发点是为本阶级利益服务的,从本质上讲是为了维护自己的统治。

③无产阶级是当今最先进的阶级,是历史发展的主人。

(5)克服英雄史观。历史上有作为的人是时势造就的,同时也要承认人物的个性特点对事物有一定影响力。即树立“人民群众是历史的主人”的观点,不能夸大个人在历史上的作用。

(6)阶段论和方面论结合的原则。在纵的关系方面,历史人物有时间阶段上的划分,从不同阶段上做出不同评价;在横的关系方面,历史人物又具有多重性,如有的人是英雄与暴君集于一身,评价时应采用方面论的方法。

二

一

三

(7)发展性和长远性原则。从整个人类历史发展角度去评价,从是否顺应历史进步潮流、是否体现历史发展的必然趋势角度去评价。

(8)主流性原则。要分清历史人物的主流与支流,政治活动与个人生活方面的差别,不能以偏概全,不能以个人道德标准代替历史进步的标准。

(9)适度性原则。评价历史人物不能标新立异,不能违背主流学术观点,不能违背一般人的善恶标准。

二

一

三

三、注意处理好评说历史人物过程中的几组关系

(1)要正确处理历史人物与人民群众的关系。要明确以下四点:首先,人民群众是历史的创造者;其次,是“时势造英雄”,不是“英雄造时势”;再次,要分析历史人物的历史作用同当时人民群众的生产斗争、阶级斗争之间的联系;最后,还要确定历史人物在多大程度上反映了人民意愿。总之,对历史人物的作用要恰当评价,不能任意夸大。

(2)要正确处理阶级分析与个人出身的关系。不能仅据个人出身来确定历史人物的阶级属性,因为单独的个人并不总是以他所属的阶级为转移(中国近现代许多革命家的经历即为证明)。也不能以贴阶级标签的方式代替阶级分析,如对剥削阶级出身的人物或其代表人物统统加以否定就是一种典型的“贴标签”。

二

一

三

(3)要正确处理主观愿望与客观后果之间的关系。既要注意主观动机,又要看客观后果,尤其应把客观后果放到评判的首位。这样处理二者的关系是历史的复杂性所要求的,动机和后果有时是一致的,有时又是矛盾的,“好”的动机有可能带来“坏”的后果;“坏”的动机在特定条件下又能带来“好”的结果。

(4)要正确处理道德评价和历史评价的关系。不能用一些过时的或抽象的道德标准来评价历史人物,也不能用现在的道德观去苛求古人,主要应着眼于他的历史作用。

1

2

3

4

5

6

1.阅读材料,完成下列要求。

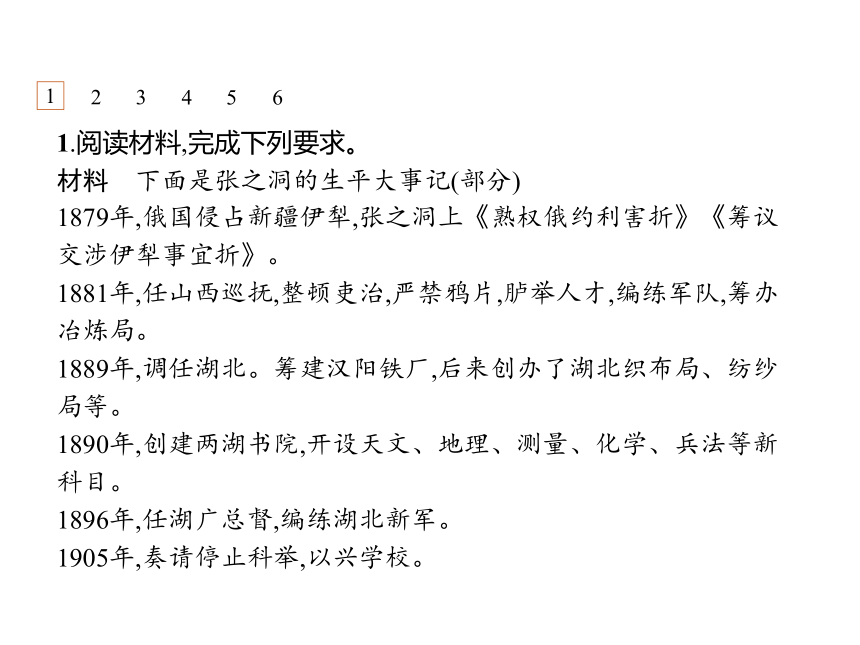

材料 下面是张之洞的生平大事记(部分)

1879年,俄国侵占新疆伊犁,张之洞上《熟权俄约利害折》《筹议交涉伊犁事宜折》。

1881年,任山西巡抚,整顿吏治,严禁鸦片,胪举人才,编练军队,筹办冶炼局。

1889年,调任湖北。筹建汉阳铁厂,后来创办了湖北织布局、纺纱局等。

1890年,创建两湖书院,开设天文、地理、测量、化学、兵法等新科目。

1896年,任湖广总督,编练湖北新军。

1905年,奏请停止科举,以兴学校。

1

2

3

4

5

6

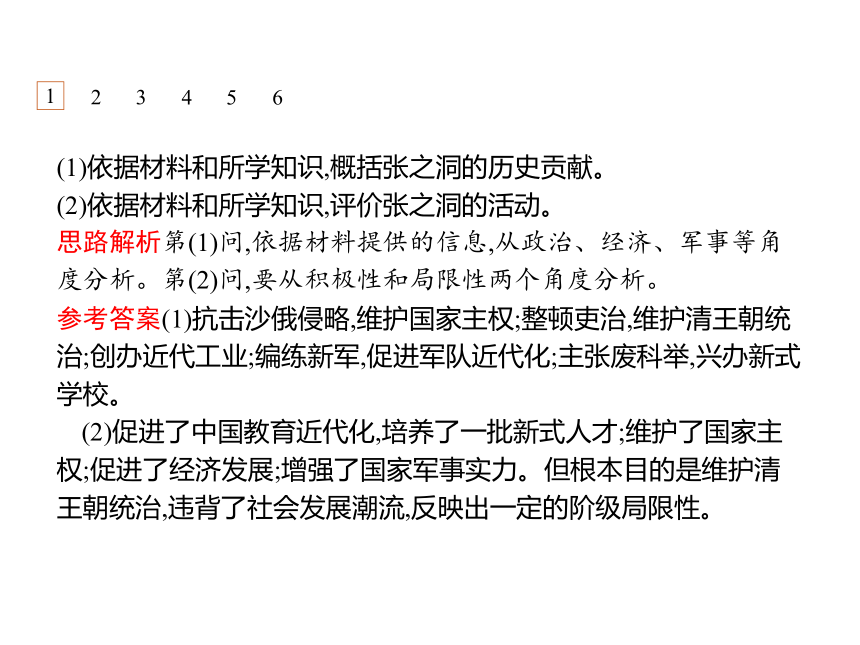

(1)依据材料和所学知识,概括张之洞的历史贡献。

(2)依据材料和所学知识,评价张之洞的活动。

思路解析第(1)问,依据材料提供的信息,从政治、经济、军事等角度分析。第(2)问,要从积极性和局限性两个角度分析。

参考答案(1)抗击沙俄侵略,维护国家主权;整顿吏治,维护清王朝统治;创办近代工业;编练新军,促进军队近代化;主张废科举,兴办新式学校。

(2)促进了中国教育近代化,培养了一批新式人才;维护了国家主权;促进了经济发展;增强了国家军事实力。但根本目的是维护清王朝统治,违背了社会发展潮流,反映出一定的阶级局限性。

1

2

3

4

5

6

2.阅读材料,完成下列要求。

材料 翁同龢是一个复杂的人。他因全力支持慈禧的垂帘听政而备受西太后赏识。他推动光绪皇帝变法,被视为当之无愧的帝党领袖。他参与了中法战争、甲午中日战争的决策活动,力主抗战,坚决反对马关议和与割让台湾,以致在此后数十年,每每有文人学者将甲午战争的发生、失败及其严重后果的责任全归之于翁同龢。他与一众清流旧友一样,倾向于“平和稳妥”的政治改革,主张以宋明理学为本,以泰西新学为用。但他参与了激进变革传统的戊戌变法,最后以康党罪名惨遭革职。翁同龢晚年曾仔细修改日记,希望将一切与康有为有关的痕迹抹去,这为后世的历史学家留下了一个个考据的疑点。翁同龢的政治生涯集内外矛盾于一身,虽然努力缓解却最终为矛盾所撕裂。他虽然未必处处与时俱进,却是处处染上了时代的烙印。

——摘编自罗山《最后的士大夫翁同龢》

1

2

3

4

5

6

(1)根据材料,概括作者认为翁同龢“未必处处与时俱进,却是处处染上了时代的烙印”的理由。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对翁同龢的看法。

思路解析第(1)问,根据材料概括翁同龢保守和与时俱进的表现。第(2)问,要按照评价历史人物的原则,如历史性原则、阶级性原则等来分析。

1

2

3

4

5

6

参考答案(1)理由:翁同龢既有保守的一面,也有与时俱进的一面:一方面他支持慈禧太后垂帘听政,坚持以宋明理学为本,晚年修改日记和维新派划清界限;另一方面他主张以泰西新学为用,是中法、甲午中日战争中的主战派,反对妥协割让领土,参与变革传统的戊戌变法等。

(2)看法:处在社会变革的时代,翁同龢主张中体西用,支持维新变法,维护民族利益,顺应了时代的发展;作为封建统治阶级的一员,忠君报国是其出发点,维护封建统治是其根本目的;支持戊戌变法也有同后党争权夺势的目的。

1

2

3

4

5

6

3.阅读材料,完成下列要求。

材料 严复生平经历

1854年,出生于福建侯官一个中医世家。

1866年,考入福州船政学堂,学习轮船驾驶。1877年,赴英国学习海军。

1890年,升为北洋水师学堂总办。

1895年,甲午战争后在天津《直报》发表《论世变之亟》《原强》《辟韩》《救亡决论》等文,主张变法维新、武装抗击外来侵略。

1896年,创办俄文馆,并任总办,俄文馆为中国最早的俄语学校;协助张元济在北京创办通艺学堂;资助梁启超与汪康年在上海创办《时务报》。

1897年,和王修植、夏曾佑等在天津创办《国闻报》和《国闻汇编》,宣传变法维新;将《天演论》在《国闻报》上连续发表。

1

2

3

4

5

6

1898年,光绪帝命严复来京觐见,阐述变法主张;改捐同知,撰《上光绪皇帝万言书》。

1910年,海军部授为协都统,后任资政院议员。

1912年,京师大学堂更名为北京大学校,任首任校长;11月辞去校长职务。

1915年5月,严复被袁世凯聘为宪法起草员。8月23日筹安会宣布成立,严复列名为筹安会的发起人,支持袁世凯复辟帝制。

1917年,对张勋复辟表示同情。

1921年10月27日在福州郎官巷住宅与世长辞,终年69岁。

——摘编自《严复年谱》

1

2

3

4

5

6

(1)根据材料并结合所学知识,简要概括严复人生经历的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出辛亥革命后严复的思想变化,并分析其影响。

思路解析第(1)问“特点”要从现象中概括,留过学,担任水师学堂教习,主张变法反侵略,支持袁世凯、张勋复辟等。第(2)问要抓住关键信息“辛亥革命”,通过革命前与革命后的史实对比,就可以找到变化。“影响”要结合时代背景来回答。

参考答案(1)特点:有过留学经历,视野开阔,思想活跃;具有强烈的爱国主义精神;没有明确地反对君主制,支持复辟帝制。

(2)变化:由积极的学习西方的政治制度、支持维新变法到支持袁世凯复辟帝制。

影响:支持袁世凯称帝,对严复的评价以消极为主;与民主共和的时代潮流相悖,是历史的倒退。

1

2

3

4

5

6

4.阅读材料,完成下列要求。

材料 西方文学通过林纾(1852—1924)被介绍到中国,通过他的翻译,中国人对西方的风俗、社会问题、文学思潮、伦理观念、家庭关系以及文学本身的精彩世界有了宝贵的认识。除了译著外,在其作品的序言和介绍中,林纾也提倡爱国主义、民族主义、社会进步和人际关系的改进,无论怎样强调他对年轻人的影响都不为过。尽管他固执地坚持运用古文使他落后于时代,但他的贡献却使他和严复一起成为世纪之交中国翻译界中的两颗明星。

——摘编自徐中约《中国近代史》

1

2

3

4

5

6

(1)根据材料和所学知识,指出林纾对中国近代化发展所起的作用。

(2)根据材料并结合所学知识,分析林纾所译作品的主要方向及其原因。

思路解析第(1)问,结合材料信息回答即可。第(2)问,第一小问据材料信息“西方文学……被介绍到中国”“提倡爱国主义……人际关系的改进”等概括;第二小问要结合近代中国的政治状况和思想解放潮流来分析说明。

参考答案(1)引导中国人开眼看世界,向西方学习,救亡图存;推动了近代中国思想解放潮流的发展。

(2)方向:文学和社会思潮。原因:近代中国国门被打开,西方思想文化不断渗入中国;近代中国受“向西方学习”的新思潮的影响。

1

2

3

4

5

6

5.阅读材料,完成下列要求。

材料 阿尔伯特(维多利亚女王的丈夫)对英国产生了极为重要的影响,他一手策划了王室的外交和国内事务,并改革国家对科学、艺术与工业活动的管理方式,王室形象大大改观。女王的职责逐渐被她的夫婿,一个外国人、一个无冕之王行使着。正是亲王对科学技术的热衷改变了女王对各种新事物的偏见。当时英国北部铺设了火车轨道,但女王害怕坐火车,是亲王的鼓励使她认识到铁路运输无可限量的前途,也使女王成为在国内推行工业化的坚定倡导者。1851年,正是由于阿尔伯特的智慧和提议,英国举办了第一届世界博览会,向公众展示了工业革命的奇迹,使鼎盛时期的英国全球霸主地位不可撼动。

——摘编自孙建伟《阿尔伯特亲王的梦想》

1

2

3

4

5

6

(1)根据材料,概括阿尔伯特亲王对英国工业发展的贡献。

(2)根据材料和所学知识,评析阿尔伯特亲王的行为。

思路解析第(1)问,据材料中的“管理方式”“推行工业化”“世界博览会”等信息概括。第(2)问,结合材料和所学知识从英国的工业化发展、英国全球霸主地位等角度进行评析。

参考答案(1)改革国家对科学和工业的管理方式;支持工业革命时期新发明成果的应用和普及;提议举办世界博览会以激发国家对工业发展的重视。

(2)阿尔伯特亲王作为王室人员不是热衷于政治权力,而是依靠自己的政治地位和影响力发展科技和工业,不仅促进了英国的工业革命进程,也为当时英国全球霸主地位的确立做出了贡献。

1

2

3

4

5

6

6.阅读材料,完成下列要求。

材料一 如果上帝是造物主,那么达·芬奇对宗教的理解远离教条,比如说,他没有在那些圣徒的头上画上光环。他将基督最后晚餐中的信徒们画得如同世俗之人,他们的形象都是观察路人总结出来的,非常符合人物的性格特征。

——摘编自热拉尔德·斯特尔《阿基米德儿童

科普绘本:达·芬奇的挑战》

1

2

3

4

5

6

材料二 一世之雄——达·芬奇

达·芬奇画树叶或一双手……那么奇妙非凡,余人叹为观止。其杰出代表作品《蒙娜丽莎》和《最后的晚餐》,令人折服。

他是音乐家、建筑师和数学家,又是天文学家、植物学家、动物学家和生理学家。……他最先绘出正确的子宫剖面图(里面还有一个胚胎),而且最先研究叶子为什么以一定的形式环绕枝茎排列。

他是第一位近代思想家和近代科学家,因为,他力图通过直接观察和实验来探究事物……他认为科学是“一切可能之事的知识”,一心一意追求观察和了解事物的方法。

他早在哥白尼之前就发现太阳并非绕地球旋转,地球只是“像月亮一样的一颗星”。他在伽利略之前很早就说过物件下坠随着距离而加速,并建议用“巨型放大镜”来研究月亮表面。

1

2

3

4

5

6

(1)根据材料一并结合所学知识,概括达·芬奇的观点形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括说明达·芬奇是“一世之雄”的主要理由。

思路解析第(1)问,要结合时代背景,从经济、社会矛盾、思想等角度分析。第(2)问,对材料二信息进行概括总结即可。

参考答案(1)原因:商品经济发展,资本主义萌芽;新兴资产阶级兴起,与教会、贵族产生深刻矛盾;由于基督教的束缚,人们缺少理性思维和人文精神。

(2)令人叹为观止的绘画才能;具有令人折服的天赋和刻苦钻研精神;研究范围广泛,具有无人可比的杰出贡献。

第四编中外历史人物评说规律篇

二

一

三

一、评价历史人物的标准

评价历史人物的标准主要有三条:一是看是否顺应历史潮流的发展(历史发展趋势,当时应该解决的主要矛盾);二是看是否符合人民的(长远)利益和愿望;三是看是否推动了生产力(或经济)的发展。这三条标准是紧密相连和互为一体的。

一般来说,只要符合第一条,其他两条也就顺理成章了。但在不同的历史时期,历史潮流是不同的:在中国古代史上,统一是顺应历史潮流的;中国近代史上主要是反侵略反封建;中国现代史上主要是推动生产力(或经济)的发展。

二

一

三

二、评价历史人物的基本方法

(1)放入特定的历史背景中分析。背景是历史人物活动的舞台,必须将历史人物放在他所生活的特定的历史时代进行评判,否则,人物同样的活动如果处于不同的历史背景,那就可以做出完全不同的评价。

(2)要用历史唯物主义的观点、辩证唯物主义的方法,即用全面的观点、一分为二的方法;要用历史的观点、客观科学的方法。全面的观点就是要一分为二地看待所评价人物的一生,既要看到其优点,又要看到其缺点和不足;历史的观点就是要放在当时的历史环境条件下,分析和评价其在当时所起的作用。

(3)主观和客观分别评价的方法。即主观目的和客观作用分别评价,就是一分为二对待,用两点论。

二

一

三

(4)用阶级分析的方法。

①先进的阶级代表历史发展的方向;落后的阶级阻碍生产力发展,逆历史潮流而动,必将被历史抛弃。

②统治阶级政策的出发点是为本阶级利益服务的,从本质上讲是为了维护自己的统治。

③无产阶级是当今最先进的阶级,是历史发展的主人。

(5)克服英雄史观。历史上有作为的人是时势造就的,同时也要承认人物的个性特点对事物有一定影响力。即树立“人民群众是历史的主人”的观点,不能夸大个人在历史上的作用。

(6)阶段论和方面论结合的原则。在纵的关系方面,历史人物有时间阶段上的划分,从不同阶段上做出不同评价;在横的关系方面,历史人物又具有多重性,如有的人是英雄与暴君集于一身,评价时应采用方面论的方法。

二

一

三

(7)发展性和长远性原则。从整个人类历史发展角度去评价,从是否顺应历史进步潮流、是否体现历史发展的必然趋势角度去评价。

(8)主流性原则。要分清历史人物的主流与支流,政治活动与个人生活方面的差别,不能以偏概全,不能以个人道德标准代替历史进步的标准。

(9)适度性原则。评价历史人物不能标新立异,不能违背主流学术观点,不能违背一般人的善恶标准。

二

一

三

三、注意处理好评说历史人物过程中的几组关系

(1)要正确处理历史人物与人民群众的关系。要明确以下四点:首先,人民群众是历史的创造者;其次,是“时势造英雄”,不是“英雄造时势”;再次,要分析历史人物的历史作用同当时人民群众的生产斗争、阶级斗争之间的联系;最后,还要确定历史人物在多大程度上反映了人民意愿。总之,对历史人物的作用要恰当评价,不能任意夸大。

(2)要正确处理阶级分析与个人出身的关系。不能仅据个人出身来确定历史人物的阶级属性,因为单独的个人并不总是以他所属的阶级为转移(中国近现代许多革命家的经历即为证明)。也不能以贴阶级标签的方式代替阶级分析,如对剥削阶级出身的人物或其代表人物统统加以否定就是一种典型的“贴标签”。

二

一

三

(3)要正确处理主观愿望与客观后果之间的关系。既要注意主观动机,又要看客观后果,尤其应把客观后果放到评判的首位。这样处理二者的关系是历史的复杂性所要求的,动机和后果有时是一致的,有时又是矛盾的,“好”的动机有可能带来“坏”的后果;“坏”的动机在特定条件下又能带来“好”的结果。

(4)要正确处理道德评价和历史评价的关系。不能用一些过时的或抽象的道德标准来评价历史人物,也不能用现在的道德观去苛求古人,主要应着眼于他的历史作用。

1

2

3

4

5

6

1.阅读材料,完成下列要求。

材料 下面是张之洞的生平大事记(部分)

1879年,俄国侵占新疆伊犁,张之洞上《熟权俄约利害折》《筹议交涉伊犁事宜折》。

1881年,任山西巡抚,整顿吏治,严禁鸦片,胪举人才,编练军队,筹办冶炼局。

1889年,调任湖北。筹建汉阳铁厂,后来创办了湖北织布局、纺纱局等。

1890年,创建两湖书院,开设天文、地理、测量、化学、兵法等新科目。

1896年,任湖广总督,编练湖北新军。

1905年,奏请停止科举,以兴学校。

1

2

3

4

5

6

(1)依据材料和所学知识,概括张之洞的历史贡献。

(2)依据材料和所学知识,评价张之洞的活动。

思路解析第(1)问,依据材料提供的信息,从政治、经济、军事等角度分析。第(2)问,要从积极性和局限性两个角度分析。

参考答案(1)抗击沙俄侵略,维护国家主权;整顿吏治,维护清王朝统治;创办近代工业;编练新军,促进军队近代化;主张废科举,兴办新式学校。

(2)促进了中国教育近代化,培养了一批新式人才;维护了国家主权;促进了经济发展;增强了国家军事实力。但根本目的是维护清王朝统治,违背了社会发展潮流,反映出一定的阶级局限性。

1

2

3

4

5

6

2.阅读材料,完成下列要求。

材料 翁同龢是一个复杂的人。他因全力支持慈禧的垂帘听政而备受西太后赏识。他推动光绪皇帝变法,被视为当之无愧的帝党领袖。他参与了中法战争、甲午中日战争的决策活动,力主抗战,坚决反对马关议和与割让台湾,以致在此后数十年,每每有文人学者将甲午战争的发生、失败及其严重后果的责任全归之于翁同龢。他与一众清流旧友一样,倾向于“平和稳妥”的政治改革,主张以宋明理学为本,以泰西新学为用。但他参与了激进变革传统的戊戌变法,最后以康党罪名惨遭革职。翁同龢晚年曾仔细修改日记,希望将一切与康有为有关的痕迹抹去,这为后世的历史学家留下了一个个考据的疑点。翁同龢的政治生涯集内外矛盾于一身,虽然努力缓解却最终为矛盾所撕裂。他虽然未必处处与时俱进,却是处处染上了时代的烙印。

——摘编自罗山《最后的士大夫翁同龢》

1

2

3

4

5

6

(1)根据材料,概括作者认为翁同龢“未必处处与时俱进,却是处处染上了时代的烙印”的理由。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对翁同龢的看法。

思路解析第(1)问,根据材料概括翁同龢保守和与时俱进的表现。第(2)问,要按照评价历史人物的原则,如历史性原则、阶级性原则等来分析。

1

2

3

4

5

6

参考答案(1)理由:翁同龢既有保守的一面,也有与时俱进的一面:一方面他支持慈禧太后垂帘听政,坚持以宋明理学为本,晚年修改日记和维新派划清界限;另一方面他主张以泰西新学为用,是中法、甲午中日战争中的主战派,反对妥协割让领土,参与变革传统的戊戌变法等。

(2)看法:处在社会变革的时代,翁同龢主张中体西用,支持维新变法,维护民族利益,顺应了时代的发展;作为封建统治阶级的一员,忠君报国是其出发点,维护封建统治是其根本目的;支持戊戌变法也有同后党争权夺势的目的。

1

2

3

4

5

6

3.阅读材料,完成下列要求。

材料 严复生平经历

1854年,出生于福建侯官一个中医世家。

1866年,考入福州船政学堂,学习轮船驾驶。1877年,赴英国学习海军。

1890年,升为北洋水师学堂总办。

1895年,甲午战争后在天津《直报》发表《论世变之亟》《原强》《辟韩》《救亡决论》等文,主张变法维新、武装抗击外来侵略。

1896年,创办俄文馆,并任总办,俄文馆为中国最早的俄语学校;协助张元济在北京创办通艺学堂;资助梁启超与汪康年在上海创办《时务报》。

1897年,和王修植、夏曾佑等在天津创办《国闻报》和《国闻汇编》,宣传变法维新;将《天演论》在《国闻报》上连续发表。

1

2

3

4

5

6

1898年,光绪帝命严复来京觐见,阐述变法主张;改捐同知,撰《上光绪皇帝万言书》。

1910年,海军部授为协都统,后任资政院议员。

1912年,京师大学堂更名为北京大学校,任首任校长;11月辞去校长职务。

1915年5月,严复被袁世凯聘为宪法起草员。8月23日筹安会宣布成立,严复列名为筹安会的发起人,支持袁世凯复辟帝制。

1917年,对张勋复辟表示同情。

1921年10月27日在福州郎官巷住宅与世长辞,终年69岁。

——摘编自《严复年谱》

1

2

3

4

5

6

(1)根据材料并结合所学知识,简要概括严复人生经历的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出辛亥革命后严复的思想变化,并分析其影响。

思路解析第(1)问“特点”要从现象中概括,留过学,担任水师学堂教习,主张变法反侵略,支持袁世凯、张勋复辟等。第(2)问要抓住关键信息“辛亥革命”,通过革命前与革命后的史实对比,就可以找到变化。“影响”要结合时代背景来回答。

参考答案(1)特点:有过留学经历,视野开阔,思想活跃;具有强烈的爱国主义精神;没有明确地反对君主制,支持复辟帝制。

(2)变化:由积极的学习西方的政治制度、支持维新变法到支持袁世凯复辟帝制。

影响:支持袁世凯称帝,对严复的评价以消极为主;与民主共和的时代潮流相悖,是历史的倒退。

1

2

3

4

5

6

4.阅读材料,完成下列要求。

材料 西方文学通过林纾(1852—1924)被介绍到中国,通过他的翻译,中国人对西方的风俗、社会问题、文学思潮、伦理观念、家庭关系以及文学本身的精彩世界有了宝贵的认识。除了译著外,在其作品的序言和介绍中,林纾也提倡爱国主义、民族主义、社会进步和人际关系的改进,无论怎样强调他对年轻人的影响都不为过。尽管他固执地坚持运用古文使他落后于时代,但他的贡献却使他和严复一起成为世纪之交中国翻译界中的两颗明星。

——摘编自徐中约《中国近代史》

1

2

3

4

5

6

(1)根据材料和所学知识,指出林纾对中国近代化发展所起的作用。

(2)根据材料并结合所学知识,分析林纾所译作品的主要方向及其原因。

思路解析第(1)问,结合材料信息回答即可。第(2)问,第一小问据材料信息“西方文学……被介绍到中国”“提倡爱国主义……人际关系的改进”等概括;第二小问要结合近代中国的政治状况和思想解放潮流来分析说明。

参考答案(1)引导中国人开眼看世界,向西方学习,救亡图存;推动了近代中国思想解放潮流的发展。

(2)方向:文学和社会思潮。原因:近代中国国门被打开,西方思想文化不断渗入中国;近代中国受“向西方学习”的新思潮的影响。

1

2

3

4

5

6

5.阅读材料,完成下列要求。

材料 阿尔伯特(维多利亚女王的丈夫)对英国产生了极为重要的影响,他一手策划了王室的外交和国内事务,并改革国家对科学、艺术与工业活动的管理方式,王室形象大大改观。女王的职责逐渐被她的夫婿,一个外国人、一个无冕之王行使着。正是亲王对科学技术的热衷改变了女王对各种新事物的偏见。当时英国北部铺设了火车轨道,但女王害怕坐火车,是亲王的鼓励使她认识到铁路运输无可限量的前途,也使女王成为在国内推行工业化的坚定倡导者。1851年,正是由于阿尔伯特的智慧和提议,英国举办了第一届世界博览会,向公众展示了工业革命的奇迹,使鼎盛时期的英国全球霸主地位不可撼动。

——摘编自孙建伟《阿尔伯特亲王的梦想》

1

2

3

4

5

6

(1)根据材料,概括阿尔伯特亲王对英国工业发展的贡献。

(2)根据材料和所学知识,评析阿尔伯特亲王的行为。

思路解析第(1)问,据材料中的“管理方式”“推行工业化”“世界博览会”等信息概括。第(2)问,结合材料和所学知识从英国的工业化发展、英国全球霸主地位等角度进行评析。

参考答案(1)改革国家对科学和工业的管理方式;支持工业革命时期新发明成果的应用和普及;提议举办世界博览会以激发国家对工业发展的重视。

(2)阿尔伯特亲王作为王室人员不是热衷于政治权力,而是依靠自己的政治地位和影响力发展科技和工业,不仅促进了英国的工业革命进程,也为当时英国全球霸主地位的确立做出了贡献。

1

2

3

4

5

6

6.阅读材料,完成下列要求。

材料一 如果上帝是造物主,那么达·芬奇对宗教的理解远离教条,比如说,他没有在那些圣徒的头上画上光环。他将基督最后晚餐中的信徒们画得如同世俗之人,他们的形象都是观察路人总结出来的,非常符合人物的性格特征。

——摘编自热拉尔德·斯特尔《阿基米德儿童

科普绘本:达·芬奇的挑战》

1

2

3

4

5

6

材料二 一世之雄——达·芬奇

达·芬奇画树叶或一双手……那么奇妙非凡,余人叹为观止。其杰出代表作品《蒙娜丽莎》和《最后的晚餐》,令人折服。

他是音乐家、建筑师和数学家,又是天文学家、植物学家、动物学家和生理学家。……他最先绘出正确的子宫剖面图(里面还有一个胚胎),而且最先研究叶子为什么以一定的形式环绕枝茎排列。

他是第一位近代思想家和近代科学家,因为,他力图通过直接观察和实验来探究事物……他认为科学是“一切可能之事的知识”,一心一意追求观察和了解事物的方法。

他早在哥白尼之前就发现太阳并非绕地球旋转,地球只是“像月亮一样的一颗星”。他在伽利略之前很早就说过物件下坠随着距离而加速,并建议用“巨型放大镜”来研究月亮表面。

1

2

3

4

5

6

(1)根据材料一并结合所学知识,概括达·芬奇的观点形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括说明达·芬奇是“一世之雄”的主要理由。

思路解析第(1)问,要结合时代背景,从经济、社会矛盾、思想等角度分析。第(2)问,对材料二信息进行概括总结即可。

参考答案(1)原因:商品经济发展,资本主义萌芽;新兴资产阶级兴起,与教会、贵族产生深刻矛盾;由于基督教的束缚,人们缺少理性思维和人文精神。

(2)令人叹为观止的绘画才能;具有令人折服的天赋和刻苦钻研精神;研究范围广泛,具有无人可比的杰出贡献。

同课章节目录

- 专题一 古代中国的政治家

- 一 千秋功过秦始皇

- 二 盛唐伟业的奠基人——唐太宗

- 三 “康乾盛世”的开创者——康熙

- 专题二 东西方的先哲

- 一 儒家学派的创始人——孔子

- 二 古希腊的先哲

- 专题三 欧美资产阶级革命时候的杰出人物

- 一 英国资产阶级革命与克伦威尔

- 二 美国首任总统乔治.华盛顿(一)

- 二 美国首任总统乔治.华盛顿(二)

- 四 “军事天才”拿破仑.波拿巴(一)

- 五 “军事天才”拿破仑.波拿巴(二)

- 专题四 “亚洲觉醒”的先驱

- 一 中国民族民主革命的先行者——孙中山(一)

- 二 中国民族民主革命的先行者——孙中山(二)

- 三 圣雄甘地

- 四 “土耳其之父”凯末尔

- 专题五 无产阶级革命家

- 一 科学社会主义的创始人——马克思与恩格斯(一)

- 二 科学社会主义的创始人——马克思与恩格斯(二)

- 三 俄国无产阶级革命的导师——列宁(一)

- 四 俄国无产阶级革命的导师——列宁(二)

- 五 新中国的缔造者——毛泽东(一)

- 六 新中国的缔造者——毛泽东(二)

- 七 中国改革开放的总设计师(一)

- 八 中国改革开放的总设计师——邓小平(二)

- 专题六 杰出的中外科学家

- 一 中国科技之光

- 二 影响世界发展进程的科学巨人