2020春粤教版必修5高中语文第四单元文言文3单元核心素养讲座课件55张PPT

文档属性

| 名称 | 2020春粤教版必修5高中语文第四单元文言文3单元核心素养讲座课件55张PPT |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-06-22 12:54:33 | ||

图片预览

文档简介

单元核心素养讲座

第四单元

单元课文精彩提炼

一、古文化知识

文化知识是中华民族博大精深的民族文化的重要

部分,是古今文人丰富的文化内涵的基础。中华民族

优秀的传统文化不仅覆盖了包罗万象的文化知识,而

且蕴涵了深入浅出的自然哲理、社会哲理和人文哲

理,也还渗透着陶冶人们精神情操的圣哲菁华,因

此,我们多了解一些优秀传统文化,仍然是非常有必要而且是非常有意义的。

在中学生的语文学习中,无论是从中学生文化内涵的培养,还是从古诗文阅读应试角度来看,掌握一定的古文化知识都是非常有必要的。

教材回扣:

古代的位次及称谓

1.古代位次

(1)从官职角度:古代以右为尊。如“位在廉颇之右”。

(2)从车骑角度:以左为尊。如“公子从车骑,虚左,自迎夷门侯生”。

(3)从室内角度:西为宾、长、贵;东为主、幼、贱。如“项王、项伯东向坐”。

(4)从堂上座位角度:北为帝(尊),南为臣(卑),左为贵,右为轻。

(5)从四面环坐角度:由尊到卑,依次排列。其次序是:西——北——南——东。

2.古代称谓

(1)直称姓名:如张良是时从沛公。

(2)称字:如称司马迁为司马子长。

(3)称号:一般只用于自称,以显示某种志趣或抒发某种情感;对人称号也是一种敬称。如:陶潜号五柳先生。

(4)称谥号:如称范仲淹为范文正公。

(5)称斋名:如称蒲松龄为聊斋先生。

(6)称籍贯:如称王安石为王临川。

(7)称郡望:如韩愈常以“昌黎韩愈”自称。

(8)称官名:如白居易称江州司马。

(9)谦称:

①表示谦逊的态度,用于自称。如愚、鄙、敝、卑、窃、臣、仆等。

②古代帝王的自谦辞有孤、寡人、不。

③古代官吏的自谦辞有下官、末官、小吏等。

④读书人的自谦辞有小生、晚生、晚学等,表示自己是新学后辈;一般人自称为不才、不佞、不肖。

⑤古人称自己一方的亲属朋友时,常用“家”

“舍”等谦辞。“家”是对别人称比自己的辈分高或年纪大的亲属时用的谦辞,如家父、家母、家兄等。“舍”用以谦称自己的家或自己的卑幼亲属,如寒舍、舍妹等。

(10)敬称:

①对帝王的敬称有万岁、圣上、圣驾、天子、陛下等。

②对皇太子、亲王的敬称是殿下。

③对臣官的敬称是麾下(指将帅)。

④对于对方或对方亲属的敬称有令、尊、贤等。

⑤称年老的人为丈、丈人。

⑥称谓前面加“先”,表示已去世,用于敬称地位高的人或年长的人,如称已死的皇帝为先帝。称谓前加“太”或“大”表示再长一辈,如称帝王的母亲为太后。

⑦对尊长者和用于朋辈之间的敬称有君、子、公、足下、夫子、先生、大人等。

⑧君对臣的敬称是卿或爱卿。

二、典题体验

下列对相关文化常识的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.翰林院是古代封建社会皇帝的秘书机构,入选翰林院被称为“点翰林”,由科举至翰林,是非常荣耀的,由翰林而朝臣是科举时代士大夫的人生理想,是儒家学说中“达则兼善天下”的表现。

B.用帝王年号来纪年是我国古代一种主要的纪年法,从汉武帝起,帝王即位以后都只有一个年号,如“永乐”是明成祖朱棣的年号,“景泰”是明代宗朱祁钰(景帝)的年号。

C.中国古代科举制度中,乡试是每三年一次在各省举行的考试,考中者称“举人”,有做官资格;会试是中央政府组织的考试;殿试是科举制最高级别的考试,及第者称为“进士”,皇帝在殿廷上,对会试录取的贡士亲自策问,以定甲第,第一名称为状元。

D.古代任职授官很有讲究,用词不同,意义也可能不同。如“拜、授、除”是授予官职,“徙、迁、调”是一般的官职调动,“擢、右迁、进”是升官,“谪、迁谪、左迁”是降官,“罢、黜、夺、免”是解除官职。

【点拨】一些皇帝的年号不止一个,明朝之前很多皇帝有几个年号,明清皇帝大多一人一个年号。

答案:B

(一)官职的升迁授夺

1.官吏选拔的术语

(1)世袭制:就是名号、爵位以及财产等按照血统关系世代传承。

(2)察举制:汉代由丞相、列侯、刺史、守相等举荐,经考核合格即授予官职,有孝廉、贤良文学、茂才等科,叫察举。

(3)科举制,创于隋代,成形于唐代,发展完备于宋代,衰落于清代末年,科目繁多,有秀才、明经、进士、明法、明算等科,明代以后考试程序又分院试、乡试、会试和殿试。殿试三年一考,由皇帝亲自裁定名次,定一甲前三名,依次称状元、榜眼、探花。

(4)除此以外,还有纳赀、军功、郎选、恩荫等途径。

2.授官的术语

(1)征:皇帝特征、聘召人才。

(2)辟:由中央官署征聘,向上举荐。

(3)举:由地方官向中央举荐品行端正的人。

(4)授:授予官职,任命。

(5)除:任命,一般指免去旧职授予新职。

(6)拜:用一定礼仪授予某种官职或名位。

(7)赠:用于追封已故者。

(8)起复:官吏守孝未满或降职后重新起用。

3.升官的术语

(1)擢:由选拔而提升。

(2)陟:升迁,指官吏的提升和进用。

(3)进:用于较高职务追加。

(4)升:官职得到提拔。

(5)超迁(擢):破格升官。

4.贬官的术语

(1)谪:贬官,降职并外放。

(2)贬:降职并外放,与“谪”相近。

(3)黜:罢免官职。

(4)罢:罢免、停职。

(5)免:免除官职。

(6)夺:罢官免职。

(7)褫:撤职查办。

(8)左迁:降职。

(9)窜(逐):放逐。

(10)出官:一般为由京官调任地方官。

5.调动的术语

(1)徙:改任官职,多指一般的调职。

(2)迁:改任,转调原职品级的官职。

(3)转:迁职调任,无所谓升降。

(4)调:调动、调迁。

(5)量移:被贬边远地区的官员,遇赦酌情移至近处任职。

(6)出:指出京受任。

(7)放:也指京官调任外地。

6.兼职的术语

(1)领:以本官兼较低职。

(2)摄:暂时兼任比本官高的职务。

(3)权:临时代职。

(4)行:代行某职而尚无此官衔。

(5)署:暂任、代理官职。

7.到任、离任的术语

(1)新(始)视事:刚刚到任。

(2)下车:官吏初到任。

(3)秩满:官吏任期届满。

(4)致仕:交还官职,即退休。

(5)归田:辞官还乡。

8.考核的术语

(1)铨:衡量官吏的资历和劳绩。

(2)课试:考查、考核。

(3)考绩:考核官吏的政绩。

(4)考功:考核业绩。

9.辞官术语

(1)辞:告别,推却之意。

(2)让:让给;让位给。

(3)乞骸骨:年老而申请退休。

(4)移疾:犹移病。旧时官员上书称病。多为居官者求退的婉辞。

(二)古代常见的官职爵位名

1.御史:本为史官,自秦朝开始,御史专门作为监察性质的官职,负责监察朝廷、诸侯官吏。

2.太尉:秦官,汉代沿置,是辅佐皇帝的最高武官,汉武帝改称大司马,东汉光武帝时复称太尉。宋代定为最高一级武官。

3.侍郎:初为宫廷近侍。东汉以后成为尚书的属官。唐代始以侍郎为三省(中书、门下、尚书)各部长官(尚书)的副职。

4.郎中:战国时为宫廷侍卫。自唐至清成为尚书、侍郎以下的高级官员,分掌各司事务。

5.节度使:唐代总揽数州军政事务的总管,原只设在边境诸州;后内地也遍设,造成割据局面。

6.刺史:原为巡察官名,东汉以后成为州郡最高军政长官,有时称为太守。

7.巡抚:明清时地方军政大员之一。清代正式成为省级地方长官,地位略次于总督,别称“抚院”“抚台”“抚军”。

8.从事:中央或地方长官自己任用的僚属,又称“从事员”。

高考核心素养落实示范

【典题展示】

(2019·全国卷Ⅰ改编)阅读下面的文言文,完成1~3

题。

贾生名谊,洛阳人也。年十八,以能诵诗属书闻

于郡中。吴廷尉为河南守,闻其秀才,召置门下,甚

幸爱。孝文皇帝初立,闻河南守吴公治平为天下第

一,故与李斯同邑而常学事焉,乃征为廷尉。廷尉乃

言贾生年少,颇通诸子百家之书。文帝召以为博士。

是时贾生年二十余,最为少。每诏令议下,诸老先生

不能言,贾生尽为之对,人人各如其意所欲出。诸生

于是乃以为能不及也。孝文帝说之,超迁,一岁中至

太中大夫。贾生以为汉兴至孝文二十余年,天下和

洽,而固当改正朔,易服色,法制度,定官名,兴

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

礼乐,乃悉草具其事仪法,色尚黄,数用五,为官

名,悉更秦之法。孝文帝初即位,谦让未遑也。诸律

令所更定,及列侯悉就国,其说皆自贾生发之。于是

天子议以为贾生任公卿之位。绛、灌、东阳侯、冯敬

之属尽害之,乃短贾生曰:“洛阳之人,年少初学,

专欲擅权,纷乱诸事。”于是天子后亦疏之,不用其

议,乃以贾生为长沙王太傅。贾生既辞往行,及渡湘

﹒

﹒

﹒

﹒

水,为赋以吊屈原。为长沙王太傅三年。后岁余,贾

生征见。孝文帝方受釐,坐宣室。上因感鬼神事,而

问鬼神之本。贾生因具道所以然之状。至夜半,文帝

前席。既罢,曰:“吾久不见贾生,自以为过之,今

不及也。”居顷之,拜贾生为梁怀王太傅。梁怀王,

文帝之少子,爱,而好书,故令贾生傅之。文帝复封

淮南厉王子四人皆为列侯。贾生谏,以为患之兴自此

起矣。贾生数上疏,言诸侯或连数郡,非古之制,可稍削之。文帝不听。居数年,怀王骑,堕马而死,无后。贾生自伤为傅无状,哭泣岁余,亦死。

(节选自《史记·屈原贾生列传》)

下列对文中加点词语的相关内容的解说是否正确:

1.诏令作为古代的文体名称,是以皇帝的名义所发布的各种命令、文告的总称。(1分) ( )

2.礼乐指礼制和音乐,古代帝王常常用兴礼乐作为手段,以维护社会秩序的稳定。(1分) ( )

3.就国,是指受到君主分封并获得领地后,受封者前往领地居住并进行统治管理。(1分) ( )

答案:1.√ 2.√ 3.√

【达成路径】

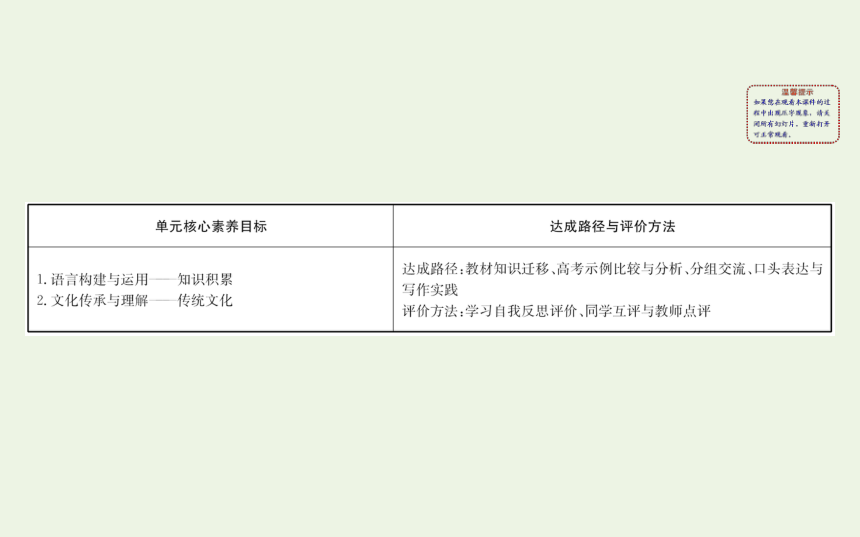

核心素养一:语言构建与运用——知识积累

方法:以小组为单位,分别承担探究目标,组内合作探究明确答案。

1.找出文中相关文化知识点完成知识积累。

明确:

(1)贾生名谊,洛阳人也。

(2)吴廷尉为河南守,闻其秀才

(3)于是天子议以为贾生任公卿之位

(4)乃以贾生为长沙王太傅

(5)拜贾生为梁怀王太傅

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

核心素养二:文化传承与理解——传统文化

方法:以小组为单位讨论、探究。

2.判断文中加点词语的解说是否正确。 ( )

诸子百家是先秦至汉初学术派别的总称,其中又以道、法、农三家影响最深远。

﹒

﹒

﹒

﹒

明确:(×)本题考查了解并掌握常见的古代文化知识的能力。诸子百家是对春秋、战国、秦汉时期各种学术派别的总称,道、法、儒三家影响最为深远。

【素养解读】

1.本题主要考查核心素养古文化知识中“诏令”的积累。

2.本题主要考查核心素养古文化知识中“礼乐”的积累。

3.本题主要考查核心素养古文化知识中“就国”的积累。

附【译文】

贾生的名叫谊,是洛阳人。十八岁的时候,便以

能赋诗作文而在全郡有名气。吴廷尉当时是河南郡郡

守,听说贾谊是个了不起的人才,就把他罗致到自己

门下,对他很赏识。孝文皇帝即位不久,了解到河南

郡的吴郡守治理政事、安抚百姓在全国最有成绩,过

去又因与李斯是同乡而常向李斯学习,就把他征召到

朝廷担任廷尉。吴廷尉便向皇帝推荐贾谊,说他很年

轻,颇为通晓诸子百家的学说。于是,文帝便把贾谊

召到朝廷任命为博士。当时贾谊才二十岁出头,在朝

臣中是最年轻的。每当皇帝诏令臣下商议政事,各位

老先生往往无言答对,而贾谊却总是答得很完满,人

人都感到贾谊所讲的,正是自己所要说的。于是,大

家都认为自己的才能赶不上贾谊。文帝也很喜欢他,

一年之内,就把他从博士破格提拔为太中大夫。贾谊

认为,从汉兴到文帝经过二十多年,天下已经安定,

朝野和睦,应当更定历法,改变所崇尚的颜色,订正

法令制度,统一官名,大兴礼乐,便详细草拟了各项

仪礼和办法,建议崇尚黄色,遵用五行之说,重新确

定官名,全部变更秦朝的法度。文帝刚刚即位,谦恭

谨慎,一时还顾不上这些事。但一些律令的更定,

以及在京城的诸侯回到封国,都是贾谊出的主意。因

此,皇帝和大臣商议,打算把贾谊提拔到公卿大臣的

位置。绛侯周勃、颍阴侯灌婴、东阳侯张相如、御史

大夫冯敬等人都嫉妒贾谊,于是说贾谊坏话道:“洛

阳之人,年轻学浅,一味想独揽权力,使事情变得复

杂混乱。”因此,皇帝后来也疏远了贾谊,不再采纳

他的建议,并派他去做了长沙王吴差的太傅。贾谊已

经辞别朝廷前往任所,在渡湘江的时候,作了一首

赋,来凭吊屈原。担任长沙王吴差的太傅三年 。又过

了一年多,贾谊被征召到京城晋见皇帝。正赶上文帝

坐在宣室接受神的赐福。文帝有感于鬼神之事,便询

问鬼神的本源。贾谊就详细说明了鬼神形成的情形。

一直谈到夜半,文帝不知不觉地在座席上向贾谊面前

移动。谈完之后,文帝说:“我好久不见贾生了,自

以为超过了他,今天看来还是不如他。”时间不长,

就任贾谊为梁怀王的太傅。梁怀王是文帝喜爱的小儿

子,好读书,所以文帝让贾谊做他的师傅。文帝封淮

南厉王的四个儿子都为列侯。贾谊谏阻,认为这样做

祸患就会由此产生。贾生屡次上奏,说诸侯封地有的

接连数郡,不合古代制度,可以逐渐削减其封地。文

帝不听。几年以后,梁怀王骑马时,从马上跌下摔死

了,没有后代。贾谊认为自己这个老师没有当好,很伤心,哭泣了一年多,也就死去了。

【语言运用】(2017·天津卷)下列有关文化常识的表述,不正确的一项是(3分) ( )

A.中国的干支纪年法中的“地支”是指:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

B.韩愈《师说》“六艺经传皆通习之”中的“六艺”是指礼、乐、射、御、书、数六种学问和技能。

C.古代以山之南、水之北为阳,山之北、水之南为阴,如衡阳在衡山之南,江阴在长江之南。

D.土地孕育五谷,五谷之长为稷,古代帝王对土神“社”和谷神“稷”进行祭祀,后世以“社稷”代称国家。

【解析】选B。B项“六艺经传皆通习之”中的“六艺”指的六种经书:《诗》《书》《易》《礼》《春秋》《乐》。

第四单元

单元课文精彩提炼

一、古文化知识

文化知识是中华民族博大精深的民族文化的重要

部分,是古今文人丰富的文化内涵的基础。中华民族

优秀的传统文化不仅覆盖了包罗万象的文化知识,而

且蕴涵了深入浅出的自然哲理、社会哲理和人文哲

理,也还渗透着陶冶人们精神情操的圣哲菁华,因

此,我们多了解一些优秀传统文化,仍然是非常有必要而且是非常有意义的。

在中学生的语文学习中,无论是从中学生文化内涵的培养,还是从古诗文阅读应试角度来看,掌握一定的古文化知识都是非常有必要的。

教材回扣:

古代的位次及称谓

1.古代位次

(1)从官职角度:古代以右为尊。如“位在廉颇之右”。

(2)从车骑角度:以左为尊。如“公子从车骑,虚左,自迎夷门侯生”。

(3)从室内角度:西为宾、长、贵;东为主、幼、贱。如“项王、项伯东向坐”。

(4)从堂上座位角度:北为帝(尊),南为臣(卑),左为贵,右为轻。

(5)从四面环坐角度:由尊到卑,依次排列。其次序是:西——北——南——东。

2.古代称谓

(1)直称姓名:如张良是时从沛公。

(2)称字:如称司马迁为司马子长。

(3)称号:一般只用于自称,以显示某种志趣或抒发某种情感;对人称号也是一种敬称。如:陶潜号五柳先生。

(4)称谥号:如称范仲淹为范文正公。

(5)称斋名:如称蒲松龄为聊斋先生。

(6)称籍贯:如称王安石为王临川。

(7)称郡望:如韩愈常以“昌黎韩愈”自称。

(8)称官名:如白居易称江州司马。

(9)谦称:

①表示谦逊的态度,用于自称。如愚、鄙、敝、卑、窃、臣、仆等。

②古代帝王的自谦辞有孤、寡人、不。

③古代官吏的自谦辞有下官、末官、小吏等。

④读书人的自谦辞有小生、晚生、晚学等,表示自己是新学后辈;一般人自称为不才、不佞、不肖。

⑤古人称自己一方的亲属朋友时,常用“家”

“舍”等谦辞。“家”是对别人称比自己的辈分高或年纪大的亲属时用的谦辞,如家父、家母、家兄等。“舍”用以谦称自己的家或自己的卑幼亲属,如寒舍、舍妹等。

(10)敬称:

①对帝王的敬称有万岁、圣上、圣驾、天子、陛下等。

②对皇太子、亲王的敬称是殿下。

③对臣官的敬称是麾下(指将帅)。

④对于对方或对方亲属的敬称有令、尊、贤等。

⑤称年老的人为丈、丈人。

⑥称谓前面加“先”,表示已去世,用于敬称地位高的人或年长的人,如称已死的皇帝为先帝。称谓前加“太”或“大”表示再长一辈,如称帝王的母亲为太后。

⑦对尊长者和用于朋辈之间的敬称有君、子、公、足下、夫子、先生、大人等。

⑧君对臣的敬称是卿或爱卿。

二、典题体验

下列对相关文化常识的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.翰林院是古代封建社会皇帝的秘书机构,入选翰林院被称为“点翰林”,由科举至翰林,是非常荣耀的,由翰林而朝臣是科举时代士大夫的人生理想,是儒家学说中“达则兼善天下”的表现。

B.用帝王年号来纪年是我国古代一种主要的纪年法,从汉武帝起,帝王即位以后都只有一个年号,如“永乐”是明成祖朱棣的年号,“景泰”是明代宗朱祁钰(景帝)的年号。

C.中国古代科举制度中,乡试是每三年一次在各省举行的考试,考中者称“举人”,有做官资格;会试是中央政府组织的考试;殿试是科举制最高级别的考试,及第者称为“进士”,皇帝在殿廷上,对会试录取的贡士亲自策问,以定甲第,第一名称为状元。

D.古代任职授官很有讲究,用词不同,意义也可能不同。如“拜、授、除”是授予官职,“徙、迁、调”是一般的官职调动,“擢、右迁、进”是升官,“谪、迁谪、左迁”是降官,“罢、黜、夺、免”是解除官职。

【点拨】一些皇帝的年号不止一个,明朝之前很多皇帝有几个年号,明清皇帝大多一人一个年号。

答案:B

(一)官职的升迁授夺

1.官吏选拔的术语

(1)世袭制:就是名号、爵位以及财产等按照血统关系世代传承。

(2)察举制:汉代由丞相、列侯、刺史、守相等举荐,经考核合格即授予官职,有孝廉、贤良文学、茂才等科,叫察举。

(3)科举制,创于隋代,成形于唐代,发展完备于宋代,衰落于清代末年,科目繁多,有秀才、明经、进士、明法、明算等科,明代以后考试程序又分院试、乡试、会试和殿试。殿试三年一考,由皇帝亲自裁定名次,定一甲前三名,依次称状元、榜眼、探花。

(4)除此以外,还有纳赀、军功、郎选、恩荫等途径。

2.授官的术语

(1)征:皇帝特征、聘召人才。

(2)辟:由中央官署征聘,向上举荐。

(3)举:由地方官向中央举荐品行端正的人。

(4)授:授予官职,任命。

(5)除:任命,一般指免去旧职授予新职。

(6)拜:用一定礼仪授予某种官职或名位。

(7)赠:用于追封已故者。

(8)起复:官吏守孝未满或降职后重新起用。

3.升官的术语

(1)擢:由选拔而提升。

(2)陟:升迁,指官吏的提升和进用。

(3)进:用于较高职务追加。

(4)升:官职得到提拔。

(5)超迁(擢):破格升官。

4.贬官的术语

(1)谪:贬官,降职并外放。

(2)贬:降职并外放,与“谪”相近。

(3)黜:罢免官职。

(4)罢:罢免、停职。

(5)免:免除官职。

(6)夺:罢官免职。

(7)褫:撤职查办。

(8)左迁:降职。

(9)窜(逐):放逐。

(10)出官:一般为由京官调任地方官。

5.调动的术语

(1)徙:改任官职,多指一般的调职。

(2)迁:改任,转调原职品级的官职。

(3)转:迁职调任,无所谓升降。

(4)调:调动、调迁。

(5)量移:被贬边远地区的官员,遇赦酌情移至近处任职。

(6)出:指出京受任。

(7)放:也指京官调任外地。

6.兼职的术语

(1)领:以本官兼较低职。

(2)摄:暂时兼任比本官高的职务。

(3)权:临时代职。

(4)行:代行某职而尚无此官衔。

(5)署:暂任、代理官职。

7.到任、离任的术语

(1)新(始)视事:刚刚到任。

(2)下车:官吏初到任。

(3)秩满:官吏任期届满。

(4)致仕:交还官职,即退休。

(5)归田:辞官还乡。

8.考核的术语

(1)铨:衡量官吏的资历和劳绩。

(2)课试:考查、考核。

(3)考绩:考核官吏的政绩。

(4)考功:考核业绩。

9.辞官术语

(1)辞:告别,推却之意。

(2)让:让给;让位给。

(3)乞骸骨:年老而申请退休。

(4)移疾:犹移病。旧时官员上书称病。多为居官者求退的婉辞。

(二)古代常见的官职爵位名

1.御史:本为史官,自秦朝开始,御史专门作为监察性质的官职,负责监察朝廷、诸侯官吏。

2.太尉:秦官,汉代沿置,是辅佐皇帝的最高武官,汉武帝改称大司马,东汉光武帝时复称太尉。宋代定为最高一级武官。

3.侍郎:初为宫廷近侍。东汉以后成为尚书的属官。唐代始以侍郎为三省(中书、门下、尚书)各部长官(尚书)的副职。

4.郎中:战国时为宫廷侍卫。自唐至清成为尚书、侍郎以下的高级官员,分掌各司事务。

5.节度使:唐代总揽数州军政事务的总管,原只设在边境诸州;后内地也遍设,造成割据局面。

6.刺史:原为巡察官名,东汉以后成为州郡最高军政长官,有时称为太守。

7.巡抚:明清时地方军政大员之一。清代正式成为省级地方长官,地位略次于总督,别称“抚院”“抚台”“抚军”。

8.从事:中央或地方长官自己任用的僚属,又称“从事员”。

高考核心素养落实示范

【典题展示】

(2019·全国卷Ⅰ改编)阅读下面的文言文,完成1~3

题。

贾生名谊,洛阳人也。年十八,以能诵诗属书闻

于郡中。吴廷尉为河南守,闻其秀才,召置门下,甚

幸爱。孝文皇帝初立,闻河南守吴公治平为天下第

一,故与李斯同邑而常学事焉,乃征为廷尉。廷尉乃

言贾生年少,颇通诸子百家之书。文帝召以为博士。

是时贾生年二十余,最为少。每诏令议下,诸老先生

不能言,贾生尽为之对,人人各如其意所欲出。诸生

于是乃以为能不及也。孝文帝说之,超迁,一岁中至

太中大夫。贾生以为汉兴至孝文二十余年,天下和

洽,而固当改正朔,易服色,法制度,定官名,兴

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

礼乐,乃悉草具其事仪法,色尚黄,数用五,为官

名,悉更秦之法。孝文帝初即位,谦让未遑也。诸律

令所更定,及列侯悉就国,其说皆自贾生发之。于是

天子议以为贾生任公卿之位。绛、灌、东阳侯、冯敬

之属尽害之,乃短贾生曰:“洛阳之人,年少初学,

专欲擅权,纷乱诸事。”于是天子后亦疏之,不用其

议,乃以贾生为长沙王太傅。贾生既辞往行,及渡湘

﹒

﹒

﹒

﹒

水,为赋以吊屈原。为长沙王太傅三年。后岁余,贾

生征见。孝文帝方受釐,坐宣室。上因感鬼神事,而

问鬼神之本。贾生因具道所以然之状。至夜半,文帝

前席。既罢,曰:“吾久不见贾生,自以为过之,今

不及也。”居顷之,拜贾生为梁怀王太傅。梁怀王,

文帝之少子,爱,而好书,故令贾生傅之。文帝复封

淮南厉王子四人皆为列侯。贾生谏,以为患之兴自此

起矣。贾生数上疏,言诸侯或连数郡,非古之制,可稍削之。文帝不听。居数年,怀王骑,堕马而死,无后。贾生自伤为傅无状,哭泣岁余,亦死。

(节选自《史记·屈原贾生列传》)

下列对文中加点词语的相关内容的解说是否正确:

1.诏令作为古代的文体名称,是以皇帝的名义所发布的各种命令、文告的总称。(1分) ( )

2.礼乐指礼制和音乐,古代帝王常常用兴礼乐作为手段,以维护社会秩序的稳定。(1分) ( )

3.就国,是指受到君主分封并获得领地后,受封者前往领地居住并进行统治管理。(1分) ( )

答案:1.√ 2.√ 3.√

【达成路径】

核心素养一:语言构建与运用——知识积累

方法:以小组为单位,分别承担探究目标,组内合作探究明确答案。

1.找出文中相关文化知识点完成知识积累。

明确:

(1)贾生名谊,洛阳人也。

(2)吴廷尉为河南守,闻其秀才

(3)于是天子议以为贾生任公卿之位

(4)乃以贾生为长沙王太傅

(5)拜贾生为梁怀王太傅

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

核心素养二:文化传承与理解——传统文化

方法:以小组为单位讨论、探究。

2.判断文中加点词语的解说是否正确。 ( )

诸子百家是先秦至汉初学术派别的总称,其中又以道、法、农三家影响最深远。

﹒

﹒

﹒

﹒

明确:(×)本题考查了解并掌握常见的古代文化知识的能力。诸子百家是对春秋、战国、秦汉时期各种学术派别的总称,道、法、儒三家影响最为深远。

【素养解读】

1.本题主要考查核心素养古文化知识中“诏令”的积累。

2.本题主要考查核心素养古文化知识中“礼乐”的积累。

3.本题主要考查核心素养古文化知识中“就国”的积累。

附【译文】

贾生的名叫谊,是洛阳人。十八岁的时候,便以

能赋诗作文而在全郡有名气。吴廷尉当时是河南郡郡

守,听说贾谊是个了不起的人才,就把他罗致到自己

门下,对他很赏识。孝文皇帝即位不久,了解到河南

郡的吴郡守治理政事、安抚百姓在全国最有成绩,过

去又因与李斯是同乡而常向李斯学习,就把他征召到

朝廷担任廷尉。吴廷尉便向皇帝推荐贾谊,说他很年

轻,颇为通晓诸子百家的学说。于是,文帝便把贾谊

召到朝廷任命为博士。当时贾谊才二十岁出头,在朝

臣中是最年轻的。每当皇帝诏令臣下商议政事,各位

老先生往往无言答对,而贾谊却总是答得很完满,人

人都感到贾谊所讲的,正是自己所要说的。于是,大

家都认为自己的才能赶不上贾谊。文帝也很喜欢他,

一年之内,就把他从博士破格提拔为太中大夫。贾谊

认为,从汉兴到文帝经过二十多年,天下已经安定,

朝野和睦,应当更定历法,改变所崇尚的颜色,订正

法令制度,统一官名,大兴礼乐,便详细草拟了各项

仪礼和办法,建议崇尚黄色,遵用五行之说,重新确

定官名,全部变更秦朝的法度。文帝刚刚即位,谦恭

谨慎,一时还顾不上这些事。但一些律令的更定,

以及在京城的诸侯回到封国,都是贾谊出的主意。因

此,皇帝和大臣商议,打算把贾谊提拔到公卿大臣的

位置。绛侯周勃、颍阴侯灌婴、东阳侯张相如、御史

大夫冯敬等人都嫉妒贾谊,于是说贾谊坏话道:“洛

阳之人,年轻学浅,一味想独揽权力,使事情变得复

杂混乱。”因此,皇帝后来也疏远了贾谊,不再采纳

他的建议,并派他去做了长沙王吴差的太傅。贾谊已

经辞别朝廷前往任所,在渡湘江的时候,作了一首

赋,来凭吊屈原。担任长沙王吴差的太傅三年 。又过

了一年多,贾谊被征召到京城晋见皇帝。正赶上文帝

坐在宣室接受神的赐福。文帝有感于鬼神之事,便询

问鬼神的本源。贾谊就详细说明了鬼神形成的情形。

一直谈到夜半,文帝不知不觉地在座席上向贾谊面前

移动。谈完之后,文帝说:“我好久不见贾生了,自

以为超过了他,今天看来还是不如他。”时间不长,

就任贾谊为梁怀王的太傅。梁怀王是文帝喜爱的小儿

子,好读书,所以文帝让贾谊做他的师傅。文帝封淮

南厉王的四个儿子都为列侯。贾谊谏阻,认为这样做

祸患就会由此产生。贾生屡次上奏,说诸侯封地有的

接连数郡,不合古代制度,可以逐渐削减其封地。文

帝不听。几年以后,梁怀王骑马时,从马上跌下摔死

了,没有后代。贾谊认为自己这个老师没有当好,很伤心,哭泣了一年多,也就死去了。

【语言运用】(2017·天津卷)下列有关文化常识的表述,不正确的一项是(3分) ( )

A.中国的干支纪年法中的“地支”是指:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

B.韩愈《师说》“六艺经传皆通习之”中的“六艺”是指礼、乐、射、御、书、数六种学问和技能。

C.古代以山之南、水之北为阳,山之北、水之南为阴,如衡阳在衡山之南,江阴在长江之南。

D.土地孕育五谷,五谷之长为稷,古代帝王对土神“社”和谷神“稷”进行祭祀,后世以“社稷”代称国家。

【解析】选B。B项“六艺经传皆通习之”中的“六艺”指的六种经书:《诗》《书》《易》《礼》《春秋》《乐》。

同课章节目录

- 第一单元 走近经济

- 1 钱(王则柯)

- 2 规则和信用:市场经济的法制基石和道德基石(林其屏)

- 3 向小康生活迈进的期待(沈杰)

- 第二单元 新闻

- 4 东方风来满眼春(节选)(陈锡添)

- 5 “神五”载人航天飞行新闻两篇

- 6 喜看稻菽千重浪(沈英甲)

- 7 访李政道博士(闵捷)

- 8 甘地被刺

- 表达交流活动 到新闻视窗“亮相”

- 感悟语言的奥妙——《语文常谈》

- 第三单元 戏剧

- 9雷雨(节选)(曹禺)

- 10 哈姆莱特(节选)(莎士比亚)

- 11 城南旧事(节选)(原著 林海音 改编 伊明)

- 12 长亭送别(王实甫)

- 13 等待戈多(节选)(萨缪尔·贝克特)

- 表达交流活动 粉墨登场乐一回

- 生存还是毁灭——《莎士比亚悲剧四种》

- 第四单元 文言文(3)

- 14 鸿门宴(司马迁)

- 15 陈情表(李密)

- 16 段太尉逸事状(柳宗元)

- 17 游褒禅山记(王安石)

- 18 郑伯克段于鄢(《左传》)

- 19 报任安书(节选)(司马迁)

- 表达交流活动 妙语奇思尽挥洒