2020春粤教版必修5高中语文第四单元文言文314《鸿门宴》课件37张PPT

文档属性

| 名称 | 2020春粤教版必修5高中语文第四单元文言文314《鸿门宴》课件37张PPT |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-06-22 12:55:13 | ||

图片预览

文档简介

第14课 鸿 门 宴

【助读博览】

一、作者简介

史学鼻祖——司马迁

司马迁(前145或前135-?),字子长,西汉夏阳(今陕西韩城南)人。10岁在长安求学,20岁开始漫游,足迹踏遍全国,考察风俗,采集传说。

后任郎中,成为汉武帝的侍卫和扈从,多次随驾西巡,并奉命出使巴蜀。元封三年(前108)时继承父职做太史令,得以博览皇家图书典籍。太初元年(公元前104年)开始撰写《史记》。后因李陵事件入狱,翌年遭受宫刑。出狱后忍辱负重,发愤著书,倾注毕生精力完成了《史记》(又称《太史公记》)。

二、写作背景

“鸿门宴”的渊源

公元前209年7月,陈涉、吴广在大泽乡起义,各地

纷纷响应。同年,项羽、刘邦也相继起兵,共同拥戴楚

怀王之孙熊心(芈姓,熊氏,名心)为王。熊心一方面命

项羽北上救赵,另一方面命刘邦西向攻秦,并与诸将约

定:“先破秦入咸阳者王之。”项羽与秦军九战后击败

秦军主力,引兵向西。由于项羽在北方牵制并消灭了秦军主力,刘邦早于项羽一个月攻入秦都咸阳,接受了子婴的投降并还军霸上。

公元前206年11月,项羽率军来到咸阳,驻军于鸿门。当时,项羽兵力是刘邦的四倍,根本不把刘邦放在眼里。当听曹无伤说刘邦“欲王关中”时,当即下令准备进攻刘邦,于是出现了“鸿门宴”一幕。

史家之绝唱,无韵之《离骚》——《史记》

1.历史地位:是我国历史上第一部纪传体通史,二十四史之首,与后来的《汉书》《后汉书》《三国志》合称“前四史”;与《资治通鉴》并称为“史学双璧”。

2.内容体例:原名《太史公书》。记载了自上古传说中的黄帝时代,至汉武帝时3 000多年的历史。全书130篇,52万余字,包括十二本纪、十表、八书、三十世家和七十列传。

3.深远影响:①其首创的纪传体编史方法为后来历代“正史”所传承。②不仅是史学巨著,还是文学巨著,有很高的文学价值,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

常见史书类型

纪传体:纪传体史书创始于西汉司马迁的《史记》,它以人物传记为中心,用“本纪”叙述帝王;用“世家”记叙封国王侯和特殊人物;用“表”统系年代、世系及人物;用“书”或“志”记载典章制度;用“列传”记除帝王诸侯外其他各方面人物及少数民族。历代修正史都以此为典范。(有个别的正史没有书或者志,比如《三国志》)

编年体:编年体史书按年、月、日顺序编写,以年月为经,以事实为纬,比较容易反映出同一时期各个历史事件的联系。如《左传》《资治通鉴》等。《春秋》是我国现存最早的一部编年体史书。

国别体:国别体史书创始于《国语》。国别体史书是一部分国记事的历史散文,分载多国历史,如《战国策》。

纪事本末体:纪事本末体创始于南宋袁枢的《通鉴纪事本末》。这种体裁的特点是以历史事件为纲,重要史事分别列目,独立成篇,各篇又按年、月、日顺序编写。

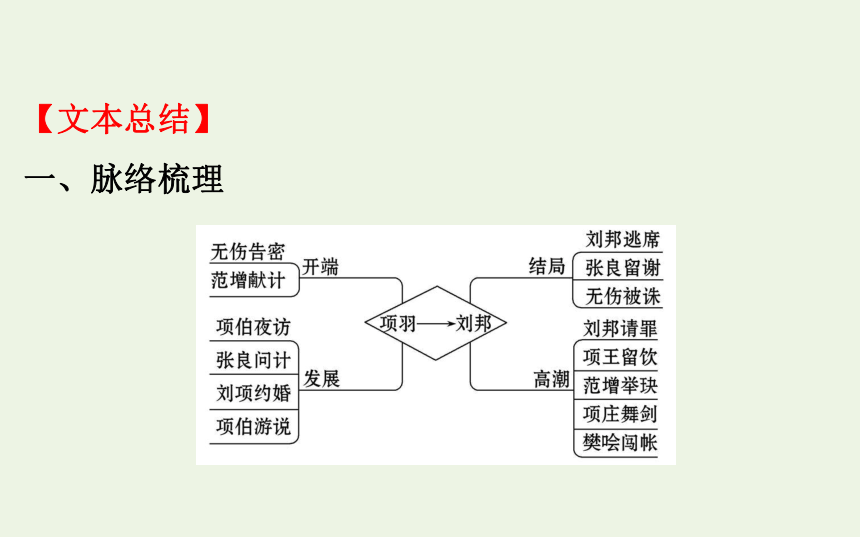

【文本总结】

一、脉络梳理

二、主旨提示

本文描写了项羽、刘邦两大政治集团在鸿门宴上的一场激烈的斗争,反映了项羽集团由主动变为被动、刘邦集团则由被动变为主动的斗争过程,从而预示着项羽集团开始由强转弱、由胜转败,刘邦集团则由弱转强、由败转胜的必然趋势,表现了楚汉之间复杂尖锐的矛盾。

阅读课文第1~5自然段,梳理重点文言词句。

1.解释下列句子中加点词的含义。

2.体会下面句子的句式特点并翻译。

(1)不然,籍何以至此?(宾语前置,“何”作“以”的

宾语前置)

译文:_______________________________

(2)不者,若属皆且为所虏!(被动句,“为所”表被动)

译文:_______________________________

如果不是这样,我怎么会这样呢?

否则,你们这些人都将被他俘虏!

(3)军中无以为乐。(固定句式,“无以”一般解释为

“没有可以……的”)

译文:___________________________

(4)客何为者?(宾语前置,“何”作“为”的宾语前置)

译文:_______________

(5)沛公之参乘樊哙者也。(判断句,“者也”表判断)

译文:_________________________

军营中没有什么可以娱乐的。

你是干什么的?

他是沛公的骖乘名叫樊哙。

阅读课文第6~9自然段,梳理重点文言词句。

1.解释下列句子中加点词的含义。

2.体会下面句子的句式特点并翻译。

(1)如今人方为刀俎,我为鱼肉。(判断句,“……

为……”表判断)

译文:_______________________________________

(2)何辞为?(固定句式,“何……为”表疑问语气)

译文:_______________

如今人家正是刀和砧板,我们正是鱼和肉。

还告辞什么呢?

(3)大王来何操?(宾语前置,“何”作“操”的宾语前

置)

译文:_________________________

(4)沛公安在?(宾语前置,“安”作“在”的宾语前置)

译文:_____________

大王来时带了些什么礼物?

沛公在哪里?

(5)夺项王天下者必沛公也。(判断句,“……者……也”

表判断)

译文:_____________________________

(6)吾属今为之虏矣!(被动句,“为”表被动)

译文:_________________________

夺取项王天下的人必定是沛公。

我们这些人即将被他俘虏!

[归类·记一记]

一、通假字

1.距关,毋内诸侯

2.张良出,要项伯

3.秋豪不敢有所近

4.愿伯具言臣之不敢倍德也

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

5.旦日不可不蚤自来谢项王

6.令将军与臣有郤

7.沛公之参乘樊哙者也

﹒

﹒

﹒

二、一词多义

1.举

(1)举所佩玉玦以示之者三 (动词,举起、抬起)

(2)杀人如不能举 (副词,尽)

(3)南取汉中,西举巴蜀(《过秦论》) (动词,攻取)

2.谢

(1)旦日不可不蚤自来谢项王 (动词,道歉)

(2)哙拜谢,起,立而饮之 (动词,感谢)

(3)乃令张良留谢 (动词,辞谢)

(4)多谢后世人(《孔雀东南飞(并序)》) (动词,告诉)

(5)谢家来贵门(《孔雀东南飞(并序)》) (动词,辞别)

3.意

(1)然不自意能先入关破秦 (动词,料想)

(2)今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也 (名词,意图)

(3)目似瞑,意暇甚(《狼》) (名词,神情、态度)

4.如

(1)固不如也 (动词,比得上)

(2)杀人如不能举 (动词,唯恐)

(3)沛公起如厕 (动词,去、到)

5.因

(1)项王即日因留沛公与饮 (副词,于是,就)

(2)因招樊哙出 (介词,趁机)

(3)然后践华为城,因河为池(《过秦论》) (介词,凭借)

(4)蒙故业,因遗策(《过秦论》) (动词,沿袭)

6.乃

(1)良乃入,具告沛公 (副词,于是,就)

(2)度我至军中,公乃入 (副词,才)

(3)今其智乃反不能及(《师说》) (副词,竟然)

(4)家祭无忘告乃翁(《示儿》) (代词,你的)

7.为

(1)如今人方为刀俎 (动词,是)

(2)何辞为 (句末语气词,表反问或感叹)

(3)旦日飨士卒,为击破沛公军 (介词,替、给)

(4)约为婚姻 (动词,结为)

(5)窃为大王不取也 (动词,认为)

三、词类活用

1.名词的活用

(1)名词作动词

①沛公军霸上

②籍吏民,封府库

③沛公欲王关中

④范增数目项王

﹒

﹒

﹒

﹒

⑤刑人如恐不胜

⑥道芷阳间行

(2)名词作状语

①吾得兄事之

②常以身翼蔽沛公

③头发上指

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

2.动词的使动用法

(1)项伯杀人,臣活之

(2)拔剑撞而破之

﹒

﹒

3.形容词的活用

(1)形容词作名词

此其志不在小

(2)形容词作动词

素善留侯张良

﹒

﹒

四、古今异义

1.沛公奉卮酒为寿,约为婚姻

2.备他盗之出入与非常也

3.沛公居山东时

4.将军战河北,臣战河南

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

【助读博览】

一、作者简介

史学鼻祖——司马迁

司马迁(前145或前135-?),字子长,西汉夏阳(今陕西韩城南)人。10岁在长安求学,20岁开始漫游,足迹踏遍全国,考察风俗,采集传说。

后任郎中,成为汉武帝的侍卫和扈从,多次随驾西巡,并奉命出使巴蜀。元封三年(前108)时继承父职做太史令,得以博览皇家图书典籍。太初元年(公元前104年)开始撰写《史记》。后因李陵事件入狱,翌年遭受宫刑。出狱后忍辱负重,发愤著书,倾注毕生精力完成了《史记》(又称《太史公记》)。

二、写作背景

“鸿门宴”的渊源

公元前209年7月,陈涉、吴广在大泽乡起义,各地

纷纷响应。同年,项羽、刘邦也相继起兵,共同拥戴楚

怀王之孙熊心(芈姓,熊氏,名心)为王。熊心一方面命

项羽北上救赵,另一方面命刘邦西向攻秦,并与诸将约

定:“先破秦入咸阳者王之。”项羽与秦军九战后击败

秦军主力,引兵向西。由于项羽在北方牵制并消灭了秦军主力,刘邦早于项羽一个月攻入秦都咸阳,接受了子婴的投降并还军霸上。

公元前206年11月,项羽率军来到咸阳,驻军于鸿门。当时,项羽兵力是刘邦的四倍,根本不把刘邦放在眼里。当听曹无伤说刘邦“欲王关中”时,当即下令准备进攻刘邦,于是出现了“鸿门宴”一幕。

史家之绝唱,无韵之《离骚》——《史记》

1.历史地位:是我国历史上第一部纪传体通史,二十四史之首,与后来的《汉书》《后汉书》《三国志》合称“前四史”;与《资治通鉴》并称为“史学双璧”。

2.内容体例:原名《太史公书》。记载了自上古传说中的黄帝时代,至汉武帝时3 000多年的历史。全书130篇,52万余字,包括十二本纪、十表、八书、三十世家和七十列传。

3.深远影响:①其首创的纪传体编史方法为后来历代“正史”所传承。②不仅是史学巨著,还是文学巨著,有很高的文学价值,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

常见史书类型

纪传体:纪传体史书创始于西汉司马迁的《史记》,它以人物传记为中心,用“本纪”叙述帝王;用“世家”记叙封国王侯和特殊人物;用“表”统系年代、世系及人物;用“书”或“志”记载典章制度;用“列传”记除帝王诸侯外其他各方面人物及少数民族。历代修正史都以此为典范。(有个别的正史没有书或者志,比如《三国志》)

编年体:编年体史书按年、月、日顺序编写,以年月为经,以事实为纬,比较容易反映出同一时期各个历史事件的联系。如《左传》《资治通鉴》等。《春秋》是我国现存最早的一部编年体史书。

国别体:国别体史书创始于《国语》。国别体史书是一部分国记事的历史散文,分载多国历史,如《战国策》。

纪事本末体:纪事本末体创始于南宋袁枢的《通鉴纪事本末》。这种体裁的特点是以历史事件为纲,重要史事分别列目,独立成篇,各篇又按年、月、日顺序编写。

【文本总结】

一、脉络梳理

二、主旨提示

本文描写了项羽、刘邦两大政治集团在鸿门宴上的一场激烈的斗争,反映了项羽集团由主动变为被动、刘邦集团则由被动变为主动的斗争过程,从而预示着项羽集团开始由强转弱、由胜转败,刘邦集团则由弱转强、由败转胜的必然趋势,表现了楚汉之间复杂尖锐的矛盾。

阅读课文第1~5自然段,梳理重点文言词句。

1.解释下列句子中加点词的含义。

2.体会下面句子的句式特点并翻译。

(1)不然,籍何以至此?(宾语前置,“何”作“以”的

宾语前置)

译文:_______________________________

(2)不者,若属皆且为所虏!(被动句,“为所”表被动)

译文:_______________________________

如果不是这样,我怎么会这样呢?

否则,你们这些人都将被他俘虏!

(3)军中无以为乐。(固定句式,“无以”一般解释为

“没有可以……的”)

译文:___________________________

(4)客何为者?(宾语前置,“何”作“为”的宾语前置)

译文:_______________

(5)沛公之参乘樊哙者也。(判断句,“者也”表判断)

译文:_________________________

军营中没有什么可以娱乐的。

你是干什么的?

他是沛公的骖乘名叫樊哙。

阅读课文第6~9自然段,梳理重点文言词句。

1.解释下列句子中加点词的含义。

2.体会下面句子的句式特点并翻译。

(1)如今人方为刀俎,我为鱼肉。(判断句,“……

为……”表判断)

译文:_______________________________________

(2)何辞为?(固定句式,“何……为”表疑问语气)

译文:_______________

如今人家正是刀和砧板,我们正是鱼和肉。

还告辞什么呢?

(3)大王来何操?(宾语前置,“何”作“操”的宾语前

置)

译文:_________________________

(4)沛公安在?(宾语前置,“安”作“在”的宾语前置)

译文:_____________

大王来时带了些什么礼物?

沛公在哪里?

(5)夺项王天下者必沛公也。(判断句,“……者……也”

表判断)

译文:_____________________________

(6)吾属今为之虏矣!(被动句,“为”表被动)

译文:_________________________

夺取项王天下的人必定是沛公。

我们这些人即将被他俘虏!

[归类·记一记]

一、通假字

1.距关,毋内诸侯

2.张良出,要项伯

3.秋豪不敢有所近

4.愿伯具言臣之不敢倍德也

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

5.旦日不可不蚤自来谢项王

6.令将军与臣有郤

7.沛公之参乘樊哙者也

﹒

﹒

﹒

二、一词多义

1.举

(1)举所佩玉玦以示之者三 (动词,举起、抬起)

(2)杀人如不能举 (副词,尽)

(3)南取汉中,西举巴蜀(《过秦论》) (动词,攻取)

2.谢

(1)旦日不可不蚤自来谢项王 (动词,道歉)

(2)哙拜谢,起,立而饮之 (动词,感谢)

(3)乃令张良留谢 (动词,辞谢)

(4)多谢后世人(《孔雀东南飞(并序)》) (动词,告诉)

(5)谢家来贵门(《孔雀东南飞(并序)》) (动词,辞别)

3.意

(1)然不自意能先入关破秦 (动词,料想)

(2)今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也 (名词,意图)

(3)目似瞑,意暇甚(《狼》) (名词,神情、态度)

4.如

(1)固不如也 (动词,比得上)

(2)杀人如不能举 (动词,唯恐)

(3)沛公起如厕 (动词,去、到)

5.因

(1)项王即日因留沛公与饮 (副词,于是,就)

(2)因招樊哙出 (介词,趁机)

(3)然后践华为城,因河为池(《过秦论》) (介词,凭借)

(4)蒙故业,因遗策(《过秦论》) (动词,沿袭)

6.乃

(1)良乃入,具告沛公 (副词,于是,就)

(2)度我至军中,公乃入 (副词,才)

(3)今其智乃反不能及(《师说》) (副词,竟然)

(4)家祭无忘告乃翁(《示儿》) (代词,你的)

7.为

(1)如今人方为刀俎 (动词,是)

(2)何辞为 (句末语气词,表反问或感叹)

(3)旦日飨士卒,为击破沛公军 (介词,替、给)

(4)约为婚姻 (动词,结为)

(5)窃为大王不取也 (动词,认为)

三、词类活用

1.名词的活用

(1)名词作动词

①沛公军霸上

②籍吏民,封府库

③沛公欲王关中

④范增数目项王

﹒

﹒

﹒

﹒

⑤刑人如恐不胜

⑥道芷阳间行

(2)名词作状语

①吾得兄事之

②常以身翼蔽沛公

③头发上指

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

2.动词的使动用法

(1)项伯杀人,臣活之

(2)拔剑撞而破之

﹒

﹒

3.形容词的活用

(1)形容词作名词

此其志不在小

(2)形容词作动词

素善留侯张良

﹒

﹒

四、古今异义

1.沛公奉卮酒为寿,约为婚姻

2.备他盗之出入与非常也

3.沛公居山东时

4.将军战河北,臣战河南

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

同课章节目录

- 第一单元 走近经济

- 1 钱(王则柯)

- 2 规则和信用:市场经济的法制基石和道德基石(林其屏)

- 3 向小康生活迈进的期待(沈杰)

- 第二单元 新闻

- 4 东方风来满眼春(节选)(陈锡添)

- 5 “神五”载人航天飞行新闻两篇

- 6 喜看稻菽千重浪(沈英甲)

- 7 访李政道博士(闵捷)

- 8 甘地被刺

- 表达交流活动 到新闻视窗“亮相”

- 感悟语言的奥妙——《语文常谈》

- 第三单元 戏剧

- 9雷雨(节选)(曹禺)

- 10 哈姆莱特(节选)(莎士比亚)

- 11 城南旧事(节选)(原著 林海音 改编 伊明)

- 12 长亭送别(王实甫)

- 13 等待戈多(节选)(萨缪尔·贝克特)

- 表达交流活动 粉墨登场乐一回

- 生存还是毁灭——《莎士比亚悲剧四种》

- 第四单元 文言文(3)

- 14 鸿门宴(司马迁)

- 15 陈情表(李密)

- 16 段太尉逸事状(柳宗元)

- 17 游褒禅山记(王安石)

- 18 郑伯克段于鄢(《左传》)

- 19 报任安书(节选)(司马迁)

- 表达交流活动 妙语奇思尽挥洒