人教版八年级物理上册第三章 物态变化 第1节 温度 课件(45张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版八年级物理上册第三章 物态变化 第1节 温度 课件(45张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-06-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

第三章

物态变化

第1节

温度

1

课堂讲解

2

课时流程

温度

摄氏温度

温度计及其使用

体温计

课后作业

逐点

导讲练

课堂小结

当堂检测

春夏秋冬分别给你什么感受?

知1-讲

1

知识点

温度

摄氏温度

问题:怎样表示物体的冷热程度?

温度

知1-讲

物体的冷热程度叫温度。符号用t表示。

生活中常用的温度单位:摄氏度,符号是℃。

定义

知1-讲

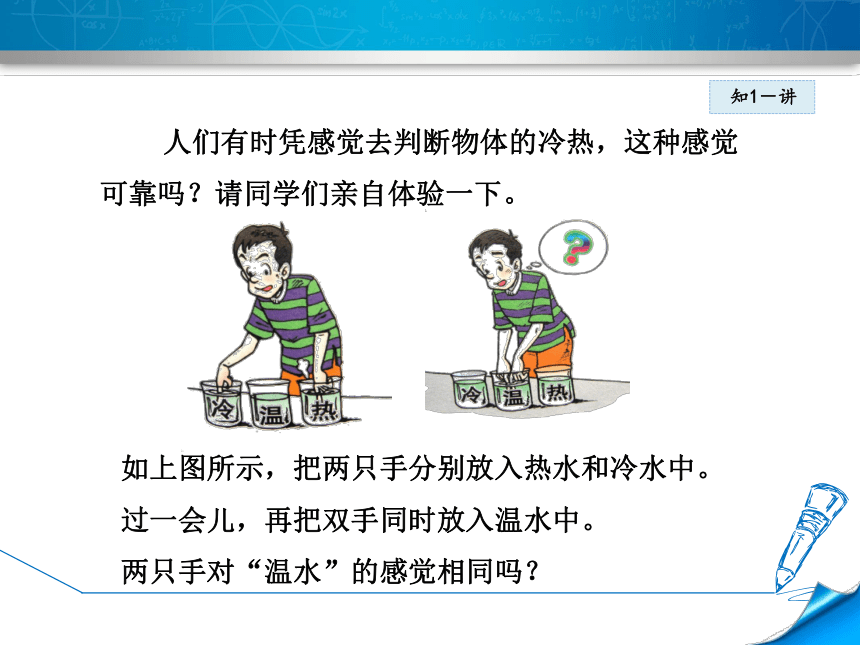

人们有时凭感觉去判断物体的冷热,这种感觉

可靠吗?请同学们亲自体验一下。

如上图所示,把两只手分别放入热水和冷水中。

过一会儿,再把双手同时放入温水中。

两只手对“温水”的感觉相同吗?

知1-讲

温度:表示物体的冷热程度。

知1-讲

在一标准大气压下将纯净的冰水混合物的温度规定

为0℃,水沸腾时的温度规定为

100℃,把0℃和

100℃之间等分100份,每个等份代表1℃,读作1摄

氏度。

摄氏温度

知1-讲

人的正常体温是:37

℃。读作37摄氏度,摄氏度三

个字不能分开。

北京,2016年1月21日最低气温是:

–16℃,读作零

下16摄氏度或负16摄氏度。

摄氏温度的读法

知1-讲

(1)国际单位制中采用热力学温标,它表示的温度是热

力学温度,热力学温度的单位是开尔文,简称开,

用符号K表示。

(2)热力学温度(T)和摄氏温度(t)的换算关系为

T=

273.15+t

。

热力学温度

知1-讲

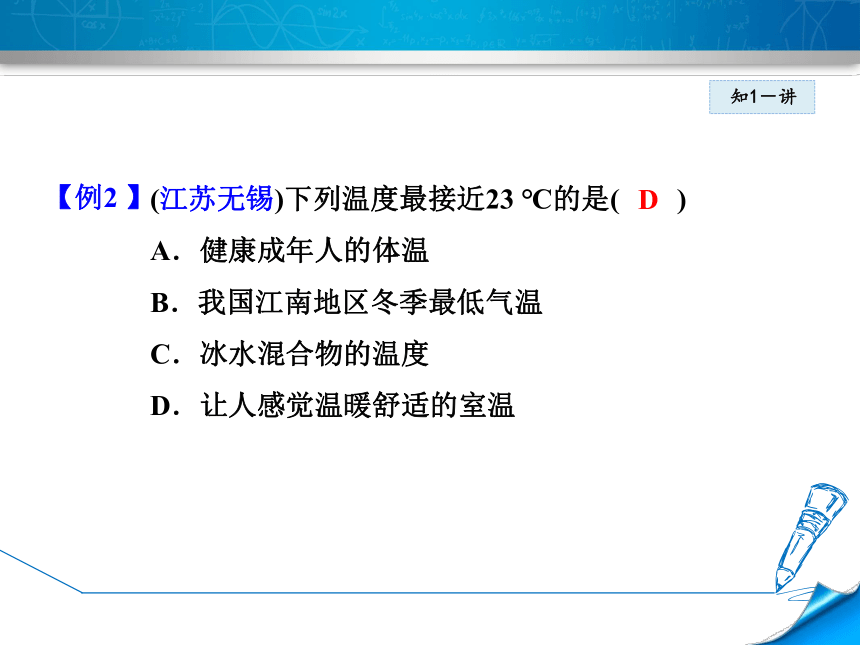

D

【例2

】

知1-讲

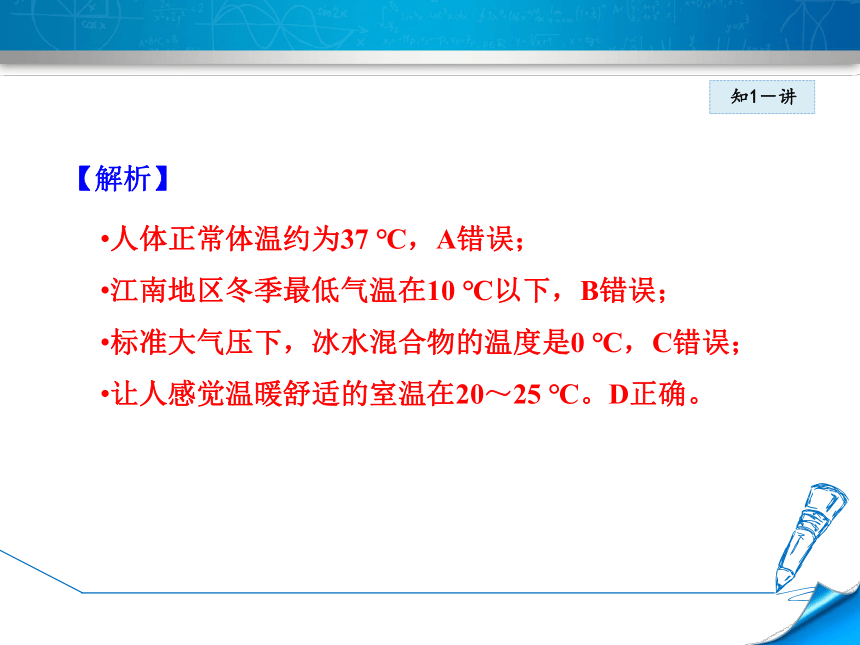

人体正常体温约为37

℃,A错误;

江南地区冬季最低气温在10

℃以下,B错误;

标准大气压下,冰水混合物的温度是0

℃,C错误;

让人感觉温暖舒适的室温在20~25

℃。D正确。

【解析】

知1-讲

对估计温度类试题的解答,是以对日常生活中一

些温度的感性认识为基础,要知道一些常见物体的温

度及其大致温度范围,如人体的正常体温、冰水混合

物的温度、沸水的温度、居住地的气温范围等。

知1-练

温度是表示物体冷热程度的物理量。下列说法中的冷热不是指温度的是( )

A.今天不太热

B.给食物加热

C.天冷加点衣服

D.开水慢慢变冷

0

℃的冰与0

℃的水比较( )

A.冰冷

B.水冷

C.一样冷

D.冷热无法比较

1

2

B

C

知1-练

3

【遵义】下列温度值最接近实际的是( )

A.健康成年人的体温是39

℃

B.让人感觉温暖而舒适的室内温度是25

℃

C.洗澡时淋浴的适宜水温是60

℃

D.在一个标准大气压下冰的温度一定是0

℃

B

知1-练

4

某市气象台播音员说:“我市今天的最低气温是零下6度”,小明同学认为播音员说话有错误之处,正确的说法应为“我市今天的最低气温是______________”。

零下6摄氏度

知2-讲

通过上面的实验,我们知道凭

感觉来判断物体的冷热有时是

靠不住的,要准确判断和测量

物体的温度,必须选择科学的

测量工具——温度计。

2

知识点

温度计及其使用

知2-讲

自制温度计:

在小瓶里装满带颜色的水。给小瓶配一个橡皮塞,橡皮塞上

插进一根细玻璃管,使橡皮塞塞住瓶口。

将小瓶放入热水中,观察细管中水柱的位置;

然后把小瓶放入热水中,观察细管中水柱的位置。

观察到了什么现象?

知2-讲

想想看,自制的温度计是根据什么道理

来测量温度的?

知2-讲

如图所示,下列仪表不是利用液体热胀冷缩原理制成的是( )

【例2】

C

知2-讲

采用排除法。A、B、D选项中都是常见的液体温

度计,是利用液体的热胀冷缩性质制成的,被排

除掉,故选C。

【方法规律】

知2-讲

温度计(常用)

用途

测量物体的温度

原理

利用液体热胀冷缩的规律制成的

构造

外壳、玻璃泡、直玻璃管、测温液体等

特点

直玻璃管内径粗细均匀,刻度上大下小,内径越小精确度越高

种类

实验室用温度计、寒暑表、体温计

知2-讲

怎样使用温度计测量温度呢?

(1)观察:使用前要观察温度计的量程、分度值,估计

被测物体的温度是否在量程内,选择合适温度计。

(2)放置:测量时,温度计的玻璃泡应被包围在被测物

体内。测量液体温度时,温度计的玻璃泡应浸没在

被测液体中(如图甲a放置方法正确),但不能接触

容器的底部和容器壁(如图

甲b、c放置方法错误)。

知2-讲

知2-讲

(3)读数:玻璃泡进入被测物体中要稍候一会儿,待温

度计内液柱的液面稳定时再读数;读数时玻璃泡要

继续留在被测物体中;视线要与温度计中液柱上表

面相平(如图乙中②读数方法正确,①和③的读数

方法错误)。

在对液体温度计读数时,常会因

为没有弄清指示温度是在0

℃以

上还是0

℃以下而错读。

知2-讲

D

【例3

】

知2-讲

用温度计测量液体的温度,温度计的玻璃泡一定要与

被测液体充分接触,既不能与容器底也不能与容器壁

接触,读数时,视线应与温度计液柱的液面相平。

【解析】

知2-讲

一旦离开被测液体,温度计就会因与空气接触,

发生热传递,另外玻璃泡上的液体蒸发吸热,都会使

液柱长度发生变化,从而影响读数的准确性。在使用

温度计测液体温度时一般按下列顺序进行:①估计被

测液体的温度;②选择合适的温度计;③认清温度计

的量程和分度值;④正确放置温度计;⑤适时读取示

数;⑥读数时,玻璃泡要继续留在被测液体中,视线

与温度计中液柱的液面相平。

【梧州】如图所示是实验室常用温度计,关于它的说法正确的是( )

A.该温度计的示数为39

℃

B.该温度计的分度值是0.1

℃

C.常用温度计是根据固体热胀冷缩的

原理制成的

D.在使用该温度计测量物体温度时,

可以离开被测物体读数

知2-练

1

A

3

知识点

体温计及其使用

问

题

体温计与实验室温度计的构造有什么不同?

体温计怎样使用呢?

知3-讲

1.

体温计——测体温用的医用温度计。

2.

体温计里装的液体是水银。

3.

测量范围是35℃到42℃。分度值是0.1℃。

知3-讲

知3-讲

问

题

体温计为什么可以离开人体读数?

知3-讲

测体温时,玻璃泡内的水银随着温度升高,发生

膨胀,通过细管挤到直管;当体温计离开人体时,水

银变冷收缩,细管内的水银断开,直管内的水银不能

退回玻璃泡内,所以它表示的仍然是人体的温度。因

此,每次使用前,都要拿着体温计把水银甩下去。

注意:体温计的示数遇热可以升高,遇冷不下降。

体温计在使用前要用力甩一甩。

知3-讲

B

【例4

】

知3-讲

本题易由于不明确体温计的原理和使用方法,而错选A。

体温计由于构造的特殊性,它离开人体后,水银柱就从缩口处断开,管内的水银柱仍然反映人体的体温;

如果没有将体温计管内的水银柱甩回玻璃泡,直接给另一人测量体温,如果该人的体温低于前者的体温时,体温计的示数仍然为前者的体温,如果后者的体温等于或高于前者的体温时,体温计的示数才为后者的体温。

【解析】

知3-讲

体温计的细小缩口决定了体温计使用前必须甩一

甩,否则,测量的温度有可能不准确。

若待测温度不高于未甩前体温计的示数,则显示未甩前的示数;

若待测温度高于未甩前体温计的示数,则显示实际温度。

知3-练

如图所示,是体温计和实验室用温度计,请简要说出它们在构造或使用上的三个不同点:

(1)____________________________________;

(2)____________________________________;

(3)____________________________________。

1

量程不同

分度值不同

体温计有缩口,实验室用温度计没有

温度计

测量

温度

液体温度计

体温计

量程

分度值

使用方法

对比法

1.

温度是表示物体冷热程度的物理量。

2.

常用温度计是利用液体热胀冷缩的性质制成的。

3.

体温计:(1)作用:测量人体的温度。

(2)分度值为0.1℃,测量温度更精确。

(3)特殊结构:其玻璃泡上方有一非常细的缩口,当体

温计离开人体后,水银会在缩口处断开,不能退回

玻璃泡中,因此体温计可以离开人体读数。

(4)特点:被测体温低于水银柱面所指刻度,水银柱不

会自动下降;若高于水银柱面所指温度,水银柱能

自动上升。

(来自教材)

图中各个温度计的示数分别是多少(每个温度计的单位都是摄氏度)?

1

甲示数是8

℃;乙示数是9

℃;

丙示数是18

℃;丁示数是-4

℃。

根据科学研究,无论采用什么方法降温,温度也只能非常接近–

273.15

℃

,不可能比它更低。能不能以这个温度为零度来规定一种表示温度的方法呢?如果它每一度的大小与摄氏度相同,那么这两种温度应该怎样换算?

2

(来自教材)

能以这个温度为零度来规定一种表示温度的方法;用这种方法表示的温度叫热力学温度,用T表示,单位是开尔文,用K表示。热力学温度T和摄氏温度t的关系是T=t+273.15

K。

3

关于温度计,下列说法错误的是( )

A.温度计是利用液体热胀冷缩的性质制成的

B.常见的温度计有实验室用温度计、体温计和寒暑表

C.所有的温度计的分度值都相同

D.不同温度计的量程不同

C

摄氏度的规定:一个标准大气压下冰水混合物的温度规定为________摄氏度,沸水的温度规定为________摄氏度,在0

℃和100

℃之间分成100等份,每一等份表示________。

4

1

℃

0

100

5

【福州】如图甲所示,操作错误的是温度计的玻璃泡______________。纠正错误后继续实验,某时刻温度计的示数如图乙所示,其中读数方法正确的是______(填“A”“B”或“C”),示数是________

℃。

95

接触了容器底

B

请完成教材习题

T2、3

第三章

物态变化

第1节

温度

1

课堂讲解

2

课时流程

温度

摄氏温度

温度计及其使用

体温计

课后作业

逐点

导讲练

课堂小结

当堂检测

春夏秋冬分别给你什么感受?

知1-讲

1

知识点

温度

摄氏温度

问题:怎样表示物体的冷热程度?

温度

知1-讲

物体的冷热程度叫温度。符号用t表示。

生活中常用的温度单位:摄氏度,符号是℃。

定义

知1-讲

人们有时凭感觉去判断物体的冷热,这种感觉

可靠吗?请同学们亲自体验一下。

如上图所示,把两只手分别放入热水和冷水中。

过一会儿,再把双手同时放入温水中。

两只手对“温水”的感觉相同吗?

知1-讲

温度:表示物体的冷热程度。

知1-讲

在一标准大气压下将纯净的冰水混合物的温度规定

为0℃,水沸腾时的温度规定为

100℃,把0℃和

100℃之间等分100份,每个等份代表1℃,读作1摄

氏度。

摄氏温度

知1-讲

人的正常体温是:37

℃。读作37摄氏度,摄氏度三

个字不能分开。

北京,2016年1月21日最低气温是:

–16℃,读作零

下16摄氏度或负16摄氏度。

摄氏温度的读法

知1-讲

(1)国际单位制中采用热力学温标,它表示的温度是热

力学温度,热力学温度的单位是开尔文,简称开,

用符号K表示。

(2)热力学温度(T)和摄氏温度(t)的换算关系为

T=

273.15+t

。

热力学温度

知1-讲

D

【例2

】

知1-讲

人体正常体温约为37

℃,A错误;

江南地区冬季最低气温在10

℃以下,B错误;

标准大气压下,冰水混合物的温度是0

℃,C错误;

让人感觉温暖舒适的室温在20~25

℃。D正确。

【解析】

知1-讲

对估计温度类试题的解答,是以对日常生活中一

些温度的感性认识为基础,要知道一些常见物体的温

度及其大致温度范围,如人体的正常体温、冰水混合

物的温度、沸水的温度、居住地的气温范围等。

知1-练

温度是表示物体冷热程度的物理量。下列说法中的冷热不是指温度的是( )

A.今天不太热

B.给食物加热

C.天冷加点衣服

D.开水慢慢变冷

0

℃的冰与0

℃的水比较( )

A.冰冷

B.水冷

C.一样冷

D.冷热无法比较

1

2

B

C

知1-练

3

【遵义】下列温度值最接近实际的是( )

A.健康成年人的体温是39

℃

B.让人感觉温暖而舒适的室内温度是25

℃

C.洗澡时淋浴的适宜水温是60

℃

D.在一个标准大气压下冰的温度一定是0

℃

B

知1-练

4

某市气象台播音员说:“我市今天的最低气温是零下6度”,小明同学认为播音员说话有错误之处,正确的说法应为“我市今天的最低气温是______________”。

零下6摄氏度

知2-讲

通过上面的实验,我们知道凭

感觉来判断物体的冷热有时是

靠不住的,要准确判断和测量

物体的温度,必须选择科学的

测量工具——温度计。

2

知识点

温度计及其使用

知2-讲

自制温度计:

在小瓶里装满带颜色的水。给小瓶配一个橡皮塞,橡皮塞上

插进一根细玻璃管,使橡皮塞塞住瓶口。

将小瓶放入热水中,观察细管中水柱的位置;

然后把小瓶放入热水中,观察细管中水柱的位置。

观察到了什么现象?

知2-讲

想想看,自制的温度计是根据什么道理

来测量温度的?

知2-讲

如图所示,下列仪表不是利用液体热胀冷缩原理制成的是( )

【例2】

C

知2-讲

采用排除法。A、B、D选项中都是常见的液体温

度计,是利用液体的热胀冷缩性质制成的,被排

除掉,故选C。

【方法规律】

知2-讲

温度计(常用)

用途

测量物体的温度

原理

利用液体热胀冷缩的规律制成的

构造

外壳、玻璃泡、直玻璃管、测温液体等

特点

直玻璃管内径粗细均匀,刻度上大下小,内径越小精确度越高

种类

实验室用温度计、寒暑表、体温计

知2-讲

怎样使用温度计测量温度呢?

(1)观察:使用前要观察温度计的量程、分度值,估计

被测物体的温度是否在量程内,选择合适温度计。

(2)放置:测量时,温度计的玻璃泡应被包围在被测物

体内。测量液体温度时,温度计的玻璃泡应浸没在

被测液体中(如图甲a放置方法正确),但不能接触

容器的底部和容器壁(如图

甲b、c放置方法错误)。

知2-讲

知2-讲

(3)读数:玻璃泡进入被测物体中要稍候一会儿,待温

度计内液柱的液面稳定时再读数;读数时玻璃泡要

继续留在被测物体中;视线要与温度计中液柱上表

面相平(如图乙中②读数方法正确,①和③的读数

方法错误)。

在对液体温度计读数时,常会因

为没有弄清指示温度是在0

℃以

上还是0

℃以下而错读。

知2-讲

D

【例3

】

知2-讲

用温度计测量液体的温度,温度计的玻璃泡一定要与

被测液体充分接触,既不能与容器底也不能与容器壁

接触,读数时,视线应与温度计液柱的液面相平。

【解析】

知2-讲

一旦离开被测液体,温度计就会因与空气接触,

发生热传递,另外玻璃泡上的液体蒸发吸热,都会使

液柱长度发生变化,从而影响读数的准确性。在使用

温度计测液体温度时一般按下列顺序进行:①估计被

测液体的温度;②选择合适的温度计;③认清温度计

的量程和分度值;④正确放置温度计;⑤适时读取示

数;⑥读数时,玻璃泡要继续留在被测液体中,视线

与温度计中液柱的液面相平。

【梧州】如图所示是实验室常用温度计,关于它的说法正确的是( )

A.该温度计的示数为39

℃

B.该温度计的分度值是0.1

℃

C.常用温度计是根据固体热胀冷缩的

原理制成的

D.在使用该温度计测量物体温度时,

可以离开被测物体读数

知2-练

1

A

3

知识点

体温计及其使用

问

题

体温计与实验室温度计的构造有什么不同?

体温计怎样使用呢?

知3-讲

1.

体温计——测体温用的医用温度计。

2.

体温计里装的液体是水银。

3.

测量范围是35℃到42℃。分度值是0.1℃。

知3-讲

知3-讲

问

题

体温计为什么可以离开人体读数?

知3-讲

测体温时,玻璃泡内的水银随着温度升高,发生

膨胀,通过细管挤到直管;当体温计离开人体时,水

银变冷收缩,细管内的水银断开,直管内的水银不能

退回玻璃泡内,所以它表示的仍然是人体的温度。因

此,每次使用前,都要拿着体温计把水银甩下去。

注意:体温计的示数遇热可以升高,遇冷不下降。

体温计在使用前要用力甩一甩。

知3-讲

B

【例4

】

知3-讲

本题易由于不明确体温计的原理和使用方法,而错选A。

体温计由于构造的特殊性,它离开人体后,水银柱就从缩口处断开,管内的水银柱仍然反映人体的体温;

如果没有将体温计管内的水银柱甩回玻璃泡,直接给另一人测量体温,如果该人的体温低于前者的体温时,体温计的示数仍然为前者的体温,如果后者的体温等于或高于前者的体温时,体温计的示数才为后者的体温。

【解析】

知3-讲

体温计的细小缩口决定了体温计使用前必须甩一

甩,否则,测量的温度有可能不准确。

若待测温度不高于未甩前体温计的示数,则显示未甩前的示数;

若待测温度高于未甩前体温计的示数,则显示实际温度。

知3-练

如图所示,是体温计和实验室用温度计,请简要说出它们在构造或使用上的三个不同点:

(1)____________________________________;

(2)____________________________________;

(3)____________________________________。

1

量程不同

分度值不同

体温计有缩口,实验室用温度计没有

温度计

测量

温度

液体温度计

体温计

量程

分度值

使用方法

对比法

1.

温度是表示物体冷热程度的物理量。

2.

常用温度计是利用液体热胀冷缩的性质制成的。

3.

体温计:(1)作用:测量人体的温度。

(2)分度值为0.1℃,测量温度更精确。

(3)特殊结构:其玻璃泡上方有一非常细的缩口,当体

温计离开人体后,水银会在缩口处断开,不能退回

玻璃泡中,因此体温计可以离开人体读数。

(4)特点:被测体温低于水银柱面所指刻度,水银柱不

会自动下降;若高于水银柱面所指温度,水银柱能

自动上升。

(来自教材)

图中各个温度计的示数分别是多少(每个温度计的单位都是摄氏度)?

1

甲示数是8

℃;乙示数是9

℃;

丙示数是18

℃;丁示数是-4

℃。

根据科学研究,无论采用什么方法降温,温度也只能非常接近–

273.15

℃

,不可能比它更低。能不能以这个温度为零度来规定一种表示温度的方法呢?如果它每一度的大小与摄氏度相同,那么这两种温度应该怎样换算?

2

(来自教材)

能以这个温度为零度来规定一种表示温度的方法;用这种方法表示的温度叫热力学温度,用T表示,单位是开尔文,用K表示。热力学温度T和摄氏温度t的关系是T=t+273.15

K。

3

关于温度计,下列说法错误的是( )

A.温度计是利用液体热胀冷缩的性质制成的

B.常见的温度计有实验室用温度计、体温计和寒暑表

C.所有的温度计的分度值都相同

D.不同温度计的量程不同

C

摄氏度的规定:一个标准大气压下冰水混合物的温度规定为________摄氏度,沸水的温度规定为________摄氏度,在0

℃和100

℃之间分成100等份,每一等份表示________。

4

1

℃

0

100

5

【福州】如图甲所示,操作错误的是温度计的玻璃泡______________。纠正错误后继续实验,某时刻温度计的示数如图乙所示,其中读数方法正确的是______(填“A”“B”或“C”),示数是________

℃。

95

接触了容器底

B

请完成教材习题

T2、3

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活