2020广东中考语文 限时训练一 考前10天 课件(28张ppt)

文档属性

| 名称 | 2020广东中考语文 限时训练一 考前10天 课件(28张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 78.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-06-23 22:26:32 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第三部分

考前限时天天练

限时训练一

考前10天

总分:44分

限时:30分钟

一、

基础(24分)

1.

根据课文默写古诗文。(10分)

(1)大漠孤烟直,□□□□□。(王维《使至塞上》)(1分)

(2)□□□□□?□□□□□。不知天上宫阙,今夕是何年。(苏轼《水调歌头》)(2分)

长

河

落

日

圆

明

月

几

时

有

把

酒

问

青

天

(3)宋代陆游的《游山西村》中“□□□□

□□□,□□□□□□□”的诗句,描写了山村的秀丽风光,于写景中蕴含深刻哲理。(2分)

(4)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,□□□□□□?

(纪昀《河中石兽》)(1分)

山

重

水

复

疑

无

路

柳

暗

花

明

又

一

村

可

据

理

臆

断

欤

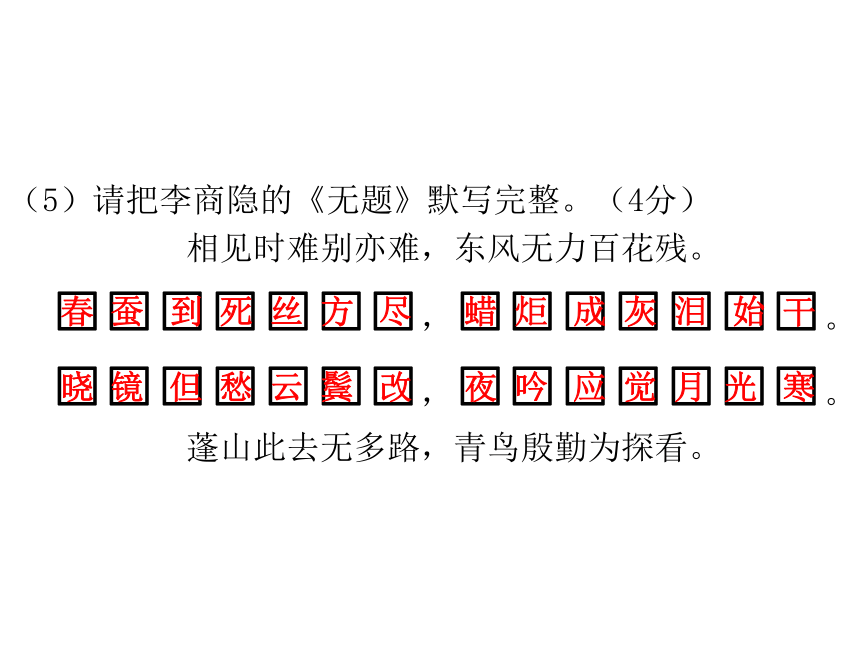

(5)请把李商隐的《无题》默写完整。(4分)

相见时难别亦难,东风无力百花残。

□□□□□□□,□□□□□□□。

□□□□□□□,□□□□□□□。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

春

蚕

到

死

丝

方

尽

蜡

炬

成

灰

泪

始

干

晓

镜

但

愁

云

鬓

改

夜

吟

应

觉

月

光

寒

2.

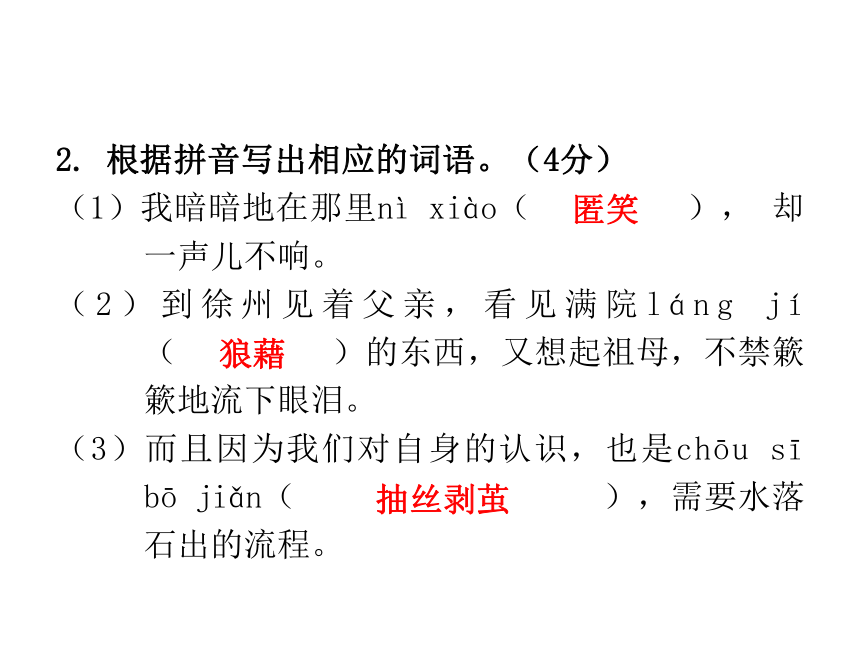

根据拼音写出相应的词语。(4分)

(1)我暗暗地在那里nì

xiào(

),

却一声儿不响。

(2)到徐州见着父亲,看见满院láng

jí(

)的东西,又想起祖母,不禁簌簌地流下眼泪。

(3)而且因为我们对自身的认识,也是chōu

sī

bō

jiǎn(

),需要水落石出的流程。

匿笑

狼藉

抽丝剥茧

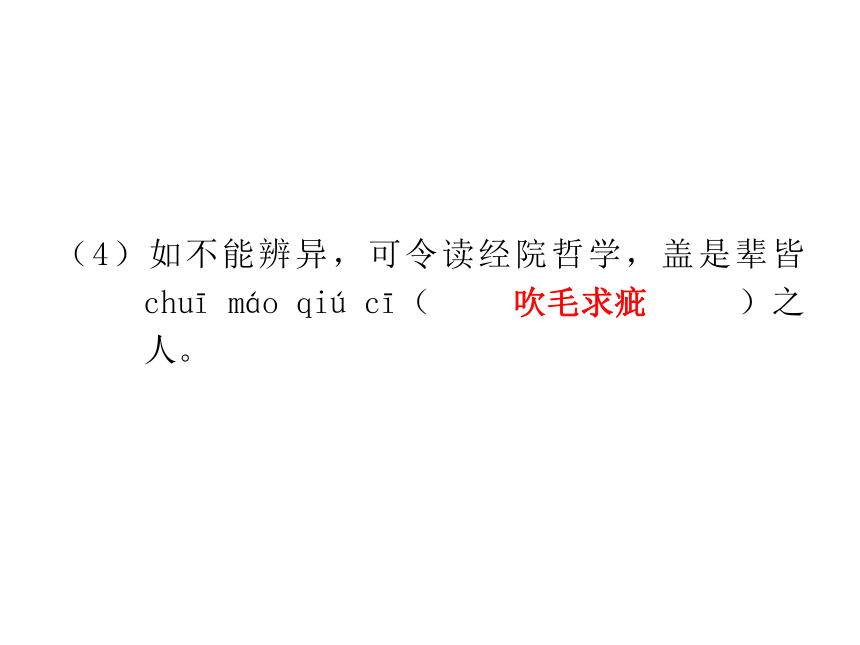

(4)如不能辨异,可令读经院哲学,盖是辈皆chuī

máo

qiú

cī(

)之人。

吹毛求疵

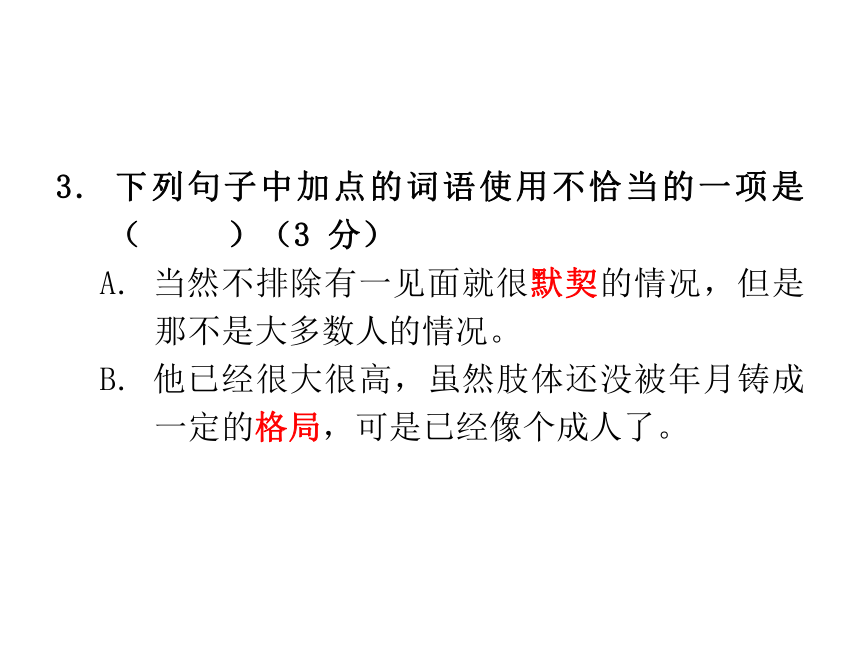

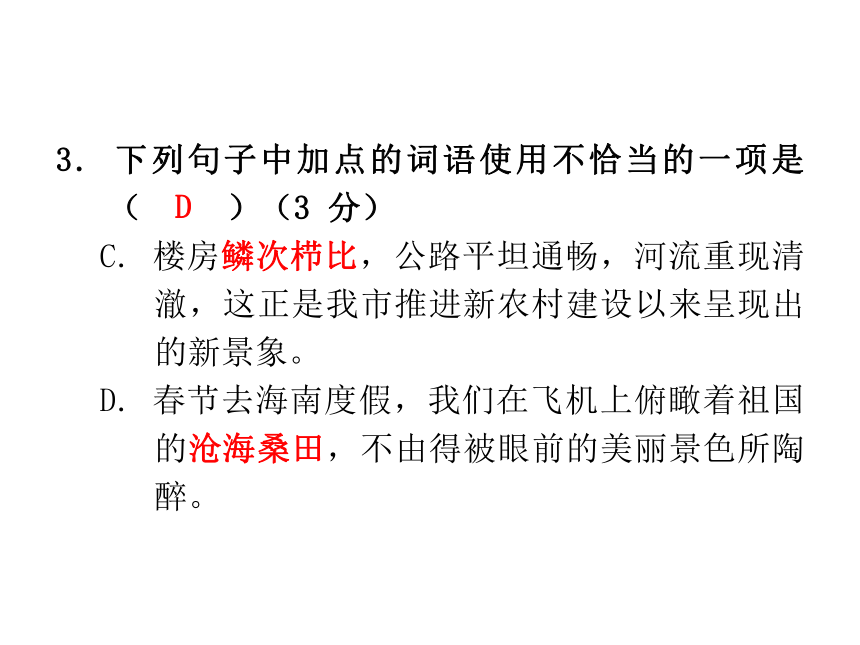

3.

下列句子中加点的词语使用不恰当的一项是

(

)(3

分)

A.

当然不排除有一见面就很默契的情况,但是那不是大多数人的情况。

B.

他已经很大很高,虽然肢体还没被年月铸成一定的格局,可是已经像个成人了。

3.

下列句子中加点的词语使用不恰当的一项是

(

)(3

分)

C.

楼房鳞次栉比,公路平坦通畅,河流重现清澈,这正是我市推进新农村建设以来呈现出的新景象。

D.

春节去海南度假,我们在飞机上俯瞰着祖国的沧海桑田,不由得被眼前的美丽景色所陶醉。

D

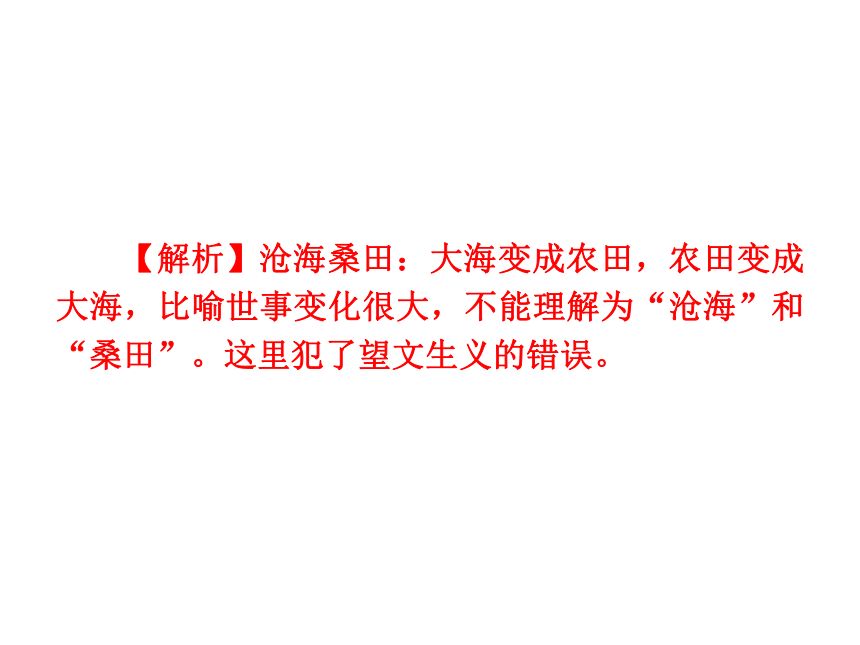

【解析】沧海桑田:大海变成农田,农田变成大海,比喻世事变化很大,不能理解为“沧海”和“桑田”。这里犯了望文生义的错误。

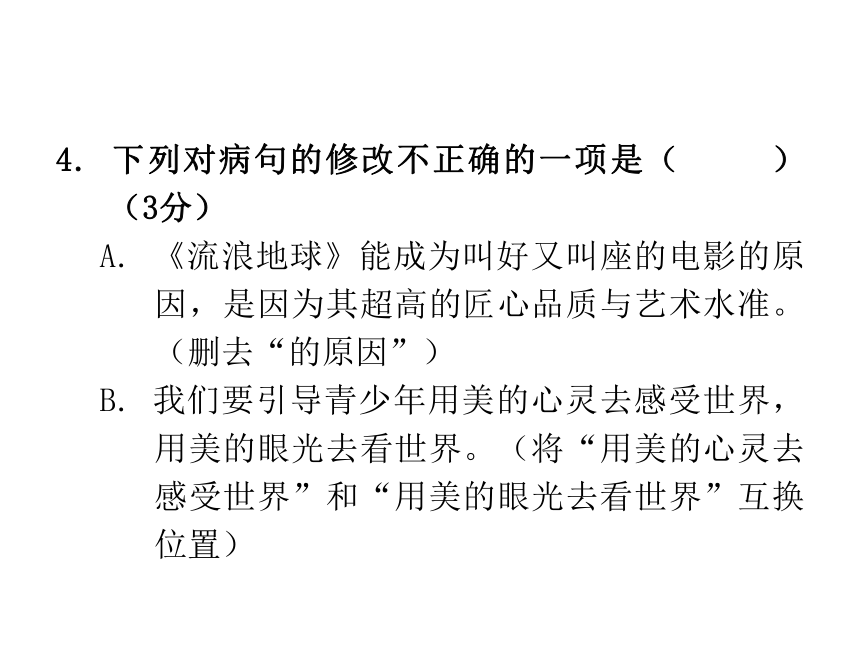

4.

下列对病句的修改不正确的一项是(

)(3分)

A.

《流浪地球》能成为叫好又叫座的电影的原因,是因为其超高的匠心品质与艺术水准。(删去“的原因”)

B.

我们要引导青少年用美的心灵去感受世界,用美的眼光去看世界。(将“用美的心灵去感受世界”和“用美的眼光去看世界”互换位置)

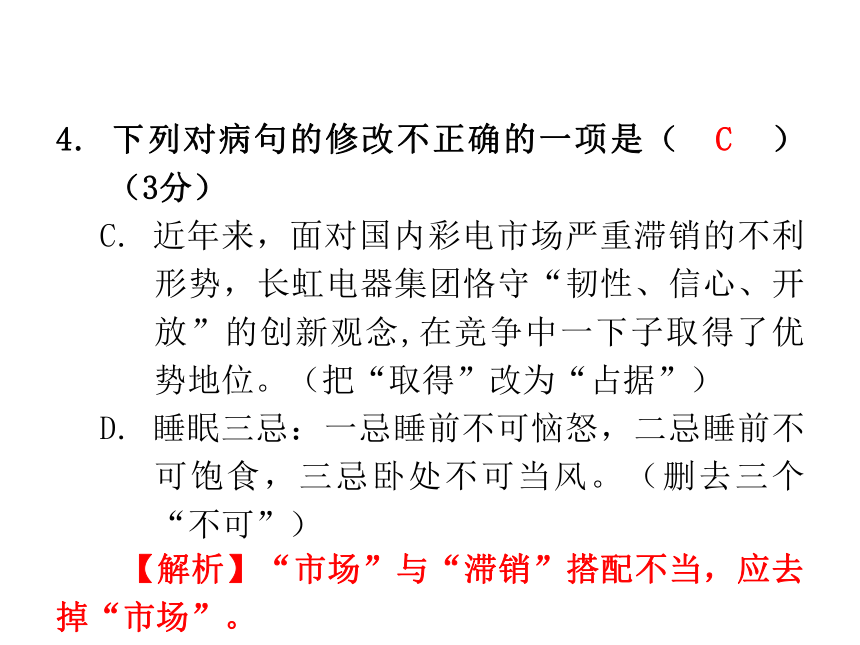

4.

下列对病句的修改不正确的一项是(

)(3分)

C.

近年来,面对国内彩电市场严重滞销的不利形势,长虹电器集团恪守“韧性、信心、开放”的创新观念,在竞争中一下子取得了优势地位。(把“取得”改为“占据”)

D.

睡眠三忌:一忌睡前不可恼怒,二忌睡前不可饱食,三忌卧处不可当风。(删去三个“不可”)

C

【解析】“市场”与“滞销”搭配不当,应去掉“市场”。

5.

阅读下面的材料,按要求作答。(4分)

今天,我们为什么要阅读经典作品?仰望夜空,你吟诵出“露从今夜白,月是故乡明”,流淌一份乡情;送别友人,你脱口而出“海内存知己,天涯若比邻”,传递一份旷达。这份对经典之美的体悟,融入在我们的基因里。更何况,作为一个中国人,如果你不想抛弃自己的民族文化传统,那么阅读代表传统文化的典范性文本,是继承传统的一种极佳方式。但其

意义又不止于传承,就个人而言,阅读经典文本是使阅读者经历一番文化濡染的过程。受文化濡染比较多的人和受濡染比较少的人,其气质是截然不同的。当很多人都发生气质的变化,一个时代的社会风气就会随之发生变化。

(1)请概括出经典作品的四种功能,每点不超过6个字。(2分)

.

.

.

(2)学校正在征集宣传“书香满校园”的对联,请你根据对联常识,将下面六个短语组合成一副对联,参加征集。(2分)

诗怡校园

弥漫

歌声

文韵长廊

书香

绕梁

.

①体悟美好(体悟经典之美)②传承文化(继承文化传统)③提升气质(提升个人气质)④转变风气(转变社会风气)

诗怡校园书香弥漫

文韵长廊歌声绕梁

二、

课内文言文阅读(10分)

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬

牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生,曰恕己,曰奉壹。

6.

解释下列加点词语在句子中的意思。(3分)

(1)伐竹取道(

)

(2)凄神寒骨

(

)

(3)以其境过清(

)

道路

形容词的使动用法,使……感到悲伤

凄清

7.

把文中画线的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

.

.

(2)潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

.

.

.

砍倒竹子,开辟出一条道路(走过去),向下见到一个小水潭,水格外清凉。

向小石潭的西南方向望过去,(溪水)像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行,时隐时现。

8.

下列对原文有关内容的分析理解,不正确的一项是(

)(3分)

A.

作者写隔竹林,闻水声,“伐竹取道”才见小潭的经过,给文章增加了探奇的情趣。

B.

文章对潭中游鱼的描写动静结合,如“日光下澈,影布石上”是从静态上描写,而“俶尔远逝,往来翕忽”呈现的则是游鱼的动态美。

8.

下列对原文有关内容的分析理解,不正确的一项是(

)(3分)

C.

作者以发现小石潭——潭中景物——潭中气氛——小潭源流——交代同游之人为顺序来安排材料,移步换景,景随情迁,前后照应,结构紧凑。

D.

作者游览小石潭过程中的心情发生了由游览之初的“乐”到离去之时的“忧”或“悲”的变化。

C

【解析】“潭中气氛——小潭源流”顺序颠倒;“景随情迁”表述错误,应为“情随景迁”

三、

名著阅读(10分)

却说常言有云:“山高必有怪,岭峻却生精。”果然这山上有一个妖精。孙大圣去时,惊动那怪。他在云端里,踏着阴风,看见长老坐在地下,就不胜欢喜道:“造化!造化!几年家人都讲东土的唐和尚取‘大乘’,他本是金蝉子化身,十世修行的原体。有人吃他一块肉,长寿长生。真个今日到了。”那妖精上前就要拿他,只见长老左右手下有两员大将护持,不敢拢身。他说两员大将是谁?说

是八戒、沙僧。八戒、沙僧,虽没甚么大本事,然八戒是天蓬元帅,沙僧是卷帘大将,他的威气尚不曾泄,故不敢拢身。妖精说:“等我且戏他戏,看怎么说。”

……

三藏见了,叫:“八戒、沙僧,悟空才说这里旷野无人,你看那里不走出一个人来了?”八戒道:“师父,你与沙僧坐着,等老猪去看看来。”那呆子放下钉钯,整整直裰,摆摆摇摇,充作个斯文气

象,一直的觌面相迎。真个是远看未实,近看分明。那女子生得:

冰肌藏玉骨,衫领露酥胸。柳眉积翠黛,杏眼闪银星。月样容仪俏,天然性格清。体似燕藏柳,声如莺啭林。半放海棠笼晓日,才开芍药弄春晴。

那八戒见他生得俊俏,呆子就动了凡心,忍不住胡言乱语,叫道:“女菩萨,往那里去?手里提着是甚么东西?”——分明是个妖怪,他却不能认得。——那女子连声答应道:“长老,我这青罐里

是香米饭,绿瓶里是炒面筋,特来此处无他故,因还誓愿要斋僧。”八戒闻言,满心欢喜。急抽身,就跑了个猪颠风,报与三藏道:“师父!‘吉人自有天报!’师父饿了,教师兄去化斋,那猴子不知哪里摘桃儿耍子去了。桃子吃多了,也有些嘈人,又有些下坠。你看那不是个斋僧的来了?”唐僧不信道:“你这个夯货胡缠!我们走了这向,好人也不曾遇着一个,斋僧的从何而来!”八戒道:“师父,这不到了?”

三藏一见,连忙跳起身来,合掌当胸道:“女菩萨,你府上在何处住?是甚人家?有甚愿心,来此斋僧?”——分明是个妖精,那长老也不认得。……那女子见唐僧不肯吃,却又满面春生道:“师父啊,我父母斋僧,还是小可;我丈夫更是个善人,一生好的是修桥补路,爱老怜贫。但听见说这饭送与师父吃了,他与我夫妻情上,比寻常更是不同。”三藏也只是不吃,旁边却恼坏了八戒。那呆子努着嘴,口里埋怨道:“天下和尚也无数,不

曾像我这个老和尚罢软!现成的饭,三分儿,倒不吃,只等那猴子来,做四分才吃!”他不容分说,一嘴把个罐子拱倒,就要动口。

只见那行者自南山顶上,摘了几个桃子,托着钵盂,一筋斗,点将回来;睁火眼金晴观看,认得那女子是个妖精,放下钵盂,掣铁棒,当头就打。

9.

在对待妖怪的问题上,孙悟空与唐僧、猪八戒的态度有什么不同?这里运用了什么写作方法?有什么好处?

(3分)

.

.

.

.

.

孙悟空认清了妖怪的真面目,绝不留情;唐僧人妖颠倒,为妖怪所迷惑,并加以袒护;猪八戒愚蠢,认敌为友。对比、烘托写法。用这种写法烘托出孙悟空爱憎分明、机智勇敢、洞察力强的性格特点。

10.

这一回刻画了孙悟空、唐僧、猪八戒以及尸魔妖怪的形象,主要运用了哪几种描写方法?各表现了人物的什么性格特点?(3分)

.

.

.

.

运用了动作描写、语言描写。孙悟空爱憎分明、机智勇敢、洞察力强;唐僧糊涂固执、人妖不分;猪八戒愚蠢可笑、自私自利;妖怪阴险狠辣、狡猾至极。

11.

“三打白骨精”的故事是《西游记》中的经典情节,你读后有哪些启示?(4分)

.

.

.

.

示例:首先不要被事物的表面所蒙蔽,应当仔细辨明真伪,防范于未然;其次要听信忠言,不要不假思索地听信谗言;再次要透过现象看本质。(言之成理即可)

第三部分

考前限时天天练

限时训练一

考前10天

总分:44分

限时:30分钟

一、

基础(24分)

1.

根据课文默写古诗文。(10分)

(1)大漠孤烟直,□□□□□。(王维《使至塞上》)(1分)

(2)□□□□□?□□□□□。不知天上宫阙,今夕是何年。(苏轼《水调歌头》)(2分)

长

河

落

日

圆

明

月

几

时

有

把

酒

问

青

天

(3)宋代陆游的《游山西村》中“□□□□

□□□,□□□□□□□”的诗句,描写了山村的秀丽风光,于写景中蕴含深刻哲理。(2分)

(4)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,□□□□□□?

(纪昀《河中石兽》)(1分)

山

重

水

复

疑

无

路

柳

暗

花

明

又

一

村

可

据

理

臆

断

欤

(5)请把李商隐的《无题》默写完整。(4分)

相见时难别亦难,东风无力百花残。

□□□□□□□,□□□□□□□。

□□□□□□□,□□□□□□□。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

春

蚕

到

死

丝

方

尽

蜡

炬

成

灰

泪

始

干

晓

镜

但

愁

云

鬓

改

夜

吟

应

觉

月

光

寒

2.

根据拼音写出相应的词语。(4分)

(1)我暗暗地在那里nì

xiào(

),

却一声儿不响。

(2)到徐州见着父亲,看见满院láng

jí(

)的东西,又想起祖母,不禁簌簌地流下眼泪。

(3)而且因为我们对自身的认识,也是chōu

sī

bō

jiǎn(

),需要水落石出的流程。

匿笑

狼藉

抽丝剥茧

(4)如不能辨异,可令读经院哲学,盖是辈皆chuī

máo

qiú

cī(

)之人。

吹毛求疵

3.

下列句子中加点的词语使用不恰当的一项是

(

)(3

分)

A.

当然不排除有一见面就很默契的情况,但是那不是大多数人的情况。

B.

他已经很大很高,虽然肢体还没被年月铸成一定的格局,可是已经像个成人了。

3.

下列句子中加点的词语使用不恰当的一项是

(

)(3

分)

C.

楼房鳞次栉比,公路平坦通畅,河流重现清澈,这正是我市推进新农村建设以来呈现出的新景象。

D.

春节去海南度假,我们在飞机上俯瞰着祖国的沧海桑田,不由得被眼前的美丽景色所陶醉。

D

【解析】沧海桑田:大海变成农田,农田变成大海,比喻世事变化很大,不能理解为“沧海”和“桑田”。这里犯了望文生义的错误。

4.

下列对病句的修改不正确的一项是(

)(3分)

A.

《流浪地球》能成为叫好又叫座的电影的原因,是因为其超高的匠心品质与艺术水准。(删去“的原因”)

B.

我们要引导青少年用美的心灵去感受世界,用美的眼光去看世界。(将“用美的心灵去感受世界”和“用美的眼光去看世界”互换位置)

4.

下列对病句的修改不正确的一项是(

)(3分)

C.

近年来,面对国内彩电市场严重滞销的不利形势,长虹电器集团恪守“韧性、信心、开放”的创新观念,在竞争中一下子取得了优势地位。(把“取得”改为“占据”)

D.

睡眠三忌:一忌睡前不可恼怒,二忌睡前不可饱食,三忌卧处不可当风。(删去三个“不可”)

C

【解析】“市场”与“滞销”搭配不当,应去掉“市场”。

5.

阅读下面的材料,按要求作答。(4分)

今天,我们为什么要阅读经典作品?仰望夜空,你吟诵出“露从今夜白,月是故乡明”,流淌一份乡情;送别友人,你脱口而出“海内存知己,天涯若比邻”,传递一份旷达。这份对经典之美的体悟,融入在我们的基因里。更何况,作为一个中国人,如果你不想抛弃自己的民族文化传统,那么阅读代表传统文化的典范性文本,是继承传统的一种极佳方式。但其

意义又不止于传承,就个人而言,阅读经典文本是使阅读者经历一番文化濡染的过程。受文化濡染比较多的人和受濡染比较少的人,其气质是截然不同的。当很多人都发生气质的变化,一个时代的社会风气就会随之发生变化。

(1)请概括出经典作品的四种功能,每点不超过6个字。(2分)

.

.

.

(2)学校正在征集宣传“书香满校园”的对联,请你根据对联常识,将下面六个短语组合成一副对联,参加征集。(2分)

诗怡校园

弥漫

歌声

文韵长廊

书香

绕梁

.

①体悟美好(体悟经典之美)②传承文化(继承文化传统)③提升气质(提升个人气质)④转变风气(转变社会风气)

诗怡校园书香弥漫

文韵长廊歌声绕梁

二、

课内文言文阅读(10分)

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬

牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生,曰恕己,曰奉壹。

6.

解释下列加点词语在句子中的意思。(3分)

(1)伐竹取道(

)

(2)凄神寒骨

(

)

(3)以其境过清(

)

道路

形容词的使动用法,使……感到悲伤

凄清

7.

把文中画线的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

.

.

(2)潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

.

.

.

砍倒竹子,开辟出一条道路(走过去),向下见到一个小水潭,水格外清凉。

向小石潭的西南方向望过去,(溪水)像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行,时隐时现。

8.

下列对原文有关内容的分析理解,不正确的一项是(

)(3分)

A.

作者写隔竹林,闻水声,“伐竹取道”才见小潭的经过,给文章增加了探奇的情趣。

B.

文章对潭中游鱼的描写动静结合,如“日光下澈,影布石上”是从静态上描写,而“俶尔远逝,往来翕忽”呈现的则是游鱼的动态美。

8.

下列对原文有关内容的分析理解,不正确的一项是(

)(3分)

C.

作者以发现小石潭——潭中景物——潭中气氛——小潭源流——交代同游之人为顺序来安排材料,移步换景,景随情迁,前后照应,结构紧凑。

D.

作者游览小石潭过程中的心情发生了由游览之初的“乐”到离去之时的“忧”或“悲”的变化。

C

【解析】“潭中气氛——小潭源流”顺序颠倒;“景随情迁”表述错误,应为“情随景迁”

三、

名著阅读(10分)

却说常言有云:“山高必有怪,岭峻却生精。”果然这山上有一个妖精。孙大圣去时,惊动那怪。他在云端里,踏着阴风,看见长老坐在地下,就不胜欢喜道:“造化!造化!几年家人都讲东土的唐和尚取‘大乘’,他本是金蝉子化身,十世修行的原体。有人吃他一块肉,长寿长生。真个今日到了。”那妖精上前就要拿他,只见长老左右手下有两员大将护持,不敢拢身。他说两员大将是谁?说

是八戒、沙僧。八戒、沙僧,虽没甚么大本事,然八戒是天蓬元帅,沙僧是卷帘大将,他的威气尚不曾泄,故不敢拢身。妖精说:“等我且戏他戏,看怎么说。”

……

三藏见了,叫:“八戒、沙僧,悟空才说这里旷野无人,你看那里不走出一个人来了?”八戒道:“师父,你与沙僧坐着,等老猪去看看来。”那呆子放下钉钯,整整直裰,摆摆摇摇,充作个斯文气

象,一直的觌面相迎。真个是远看未实,近看分明。那女子生得:

冰肌藏玉骨,衫领露酥胸。柳眉积翠黛,杏眼闪银星。月样容仪俏,天然性格清。体似燕藏柳,声如莺啭林。半放海棠笼晓日,才开芍药弄春晴。

那八戒见他生得俊俏,呆子就动了凡心,忍不住胡言乱语,叫道:“女菩萨,往那里去?手里提着是甚么东西?”——分明是个妖怪,他却不能认得。——那女子连声答应道:“长老,我这青罐里

是香米饭,绿瓶里是炒面筋,特来此处无他故,因还誓愿要斋僧。”八戒闻言,满心欢喜。急抽身,就跑了个猪颠风,报与三藏道:“师父!‘吉人自有天报!’师父饿了,教师兄去化斋,那猴子不知哪里摘桃儿耍子去了。桃子吃多了,也有些嘈人,又有些下坠。你看那不是个斋僧的来了?”唐僧不信道:“你这个夯货胡缠!我们走了这向,好人也不曾遇着一个,斋僧的从何而来!”八戒道:“师父,这不到了?”

三藏一见,连忙跳起身来,合掌当胸道:“女菩萨,你府上在何处住?是甚人家?有甚愿心,来此斋僧?”——分明是个妖精,那长老也不认得。……那女子见唐僧不肯吃,却又满面春生道:“师父啊,我父母斋僧,还是小可;我丈夫更是个善人,一生好的是修桥补路,爱老怜贫。但听见说这饭送与师父吃了,他与我夫妻情上,比寻常更是不同。”三藏也只是不吃,旁边却恼坏了八戒。那呆子努着嘴,口里埋怨道:“天下和尚也无数,不

曾像我这个老和尚罢软!现成的饭,三分儿,倒不吃,只等那猴子来,做四分才吃!”他不容分说,一嘴把个罐子拱倒,就要动口。

只见那行者自南山顶上,摘了几个桃子,托着钵盂,一筋斗,点将回来;睁火眼金晴观看,认得那女子是个妖精,放下钵盂,掣铁棒,当头就打。

9.

在对待妖怪的问题上,孙悟空与唐僧、猪八戒的态度有什么不同?这里运用了什么写作方法?有什么好处?

(3分)

.

.

.

.

.

孙悟空认清了妖怪的真面目,绝不留情;唐僧人妖颠倒,为妖怪所迷惑,并加以袒护;猪八戒愚蠢,认敌为友。对比、烘托写法。用这种写法烘托出孙悟空爱憎分明、机智勇敢、洞察力强的性格特点。

10.

这一回刻画了孙悟空、唐僧、猪八戒以及尸魔妖怪的形象,主要运用了哪几种描写方法?各表现了人物的什么性格特点?(3分)

.

.

.

.

运用了动作描写、语言描写。孙悟空爱憎分明、机智勇敢、洞察力强;唐僧糊涂固执、人妖不分;猪八戒愚蠢可笑、自私自利;妖怪阴险狠辣、狡猾至极。

11.

“三打白骨精”的故事是《西游记》中的经典情节,你读后有哪些启示?(4分)

.

.

.

.

示例:首先不要被事物的表面所蒙蔽,应当仔细辨明真伪,防范于未然;其次要听信忠言,不要不假思索地听信谗言;再次要透过现象看本质。(言之成理即可)

同课章节目录