统编版七年级语文下册第六单元综合素质检测(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版七年级语文下册第六单元综合素质检测(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 69.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-06-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

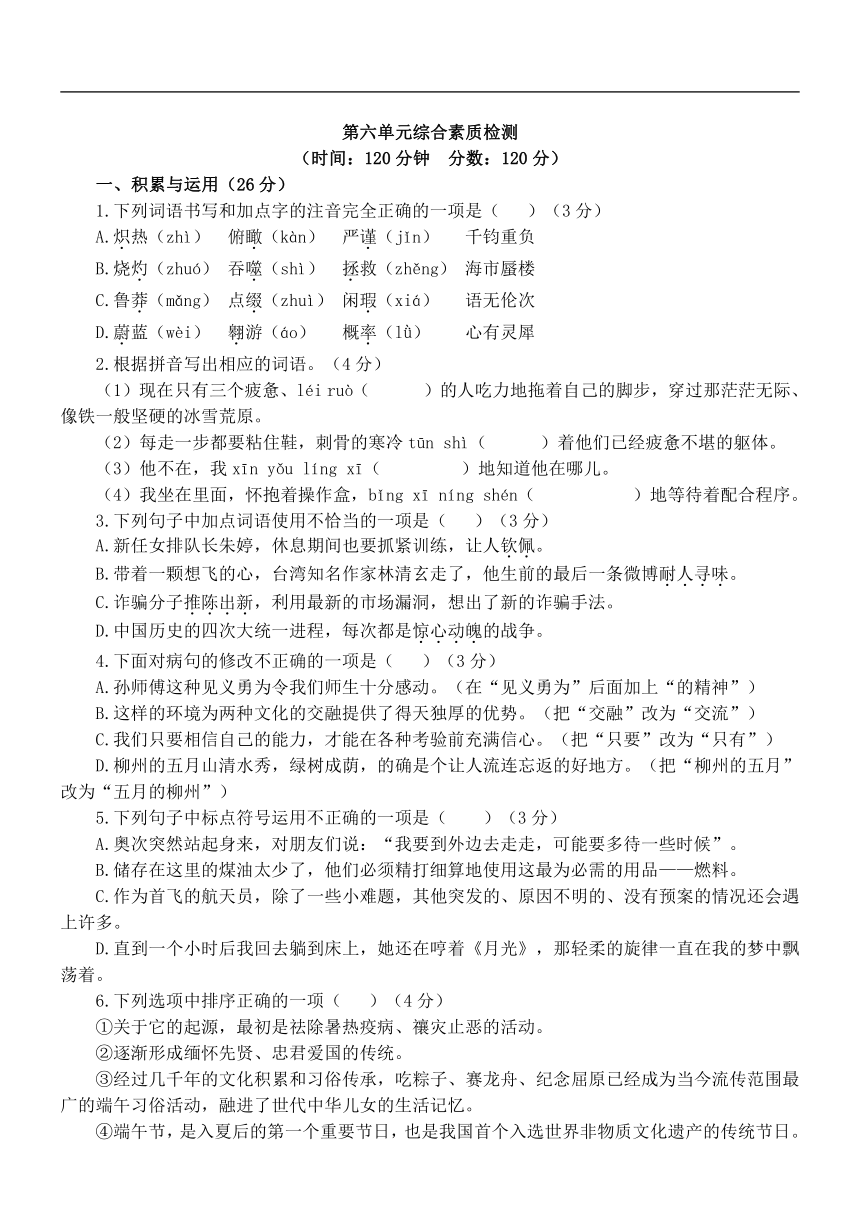

第六单元综合素质检测

(时间:120分钟

分数:120分)

一、积累与运用(26分)

1.下列词语书写和加点字的注音完全正确的一项是(

)(3分)

A.炽热(zhì)

俯瞰(kàn)

严谨(jǐn)

千钧重负

B.烧灼(zhuó)

吞噬(shì)

拯救(zhěng)

海市蜃楼

C.鲁莽(mǎng)

点缀(zhuì)

闲瑕(xiá)

语无伦次

D.蔚蓝(wèi)

翱游(áo)

概率(lǜ)

心有灵犀

2.根据拼音写出相应的词语。(4分)

(1)现在只有三个疲惫、léi

ruò(

)的人吃力地拖着自己的脚步,穿过那茫茫无际、像铁一般坚硬的冰雪荒原。

(2)每走一步都要粘住鞋,刺骨的寒冷tūn

shì(

)着他们已经疲惫不堪的躯体。

(3)他不在,我xīn

yǒu

líng

xī(

)地知道他在哪儿。

(4)我坐在里面,怀抱着操作盒,bǐng

xī

níng

shén(

)地等待着配合程序。

3.下列句子中加点词语使用不恰当的一项是(

)(3分)

A.新任女排队长朱婷,休息期间也要抓紧训练,让人钦佩。

B.带着一颗想飞的心,台湾知名作家林清玄走了,他生前的最后一条微博耐人寻味。

C.诈骗分子推陈出新,利用最新的市场漏洞,想出了新的诈骗手法。

D.中国历史的四次大统一进程,每次都是惊心动魄的战争。

4.下面对病句的修改不正确的一项是(

)(3分)

A.孙师傅这种见义勇为令我们师生十分感动。(在“见义勇为”后面加上“的精神”)

B.这样的环境为两种文化的交融提供了得天独厚的优势。(把“交融”改为“交流”)

C.我们只要相信自己的能力,才能在各种考验前充满信心。(把“只要”改为“只有”)

D.柳州的五月山清水秀,绿树成荫,的确是个让人流连忘返的好地方。(把“柳州的五月”改为“五月的柳州”)

5.下列句子中标点符号运用不正确的一项是(

)(3分)

A.奥次突然站起身来,对朋友们说:“我要到外边去走走,可能要多待一些时候”。

B.储存在这里的煤油太少了,他们必须精打细算地使用这最为必需的用品——燃料。

C.作为首飞的航天员,除了一些小难题,其他突发的、原因不明的、没有预案的情况还会遇上许多。

D.直到一个小时后我回去躺到床上,她还在哼着《月光》,那轻柔的旋律一直在我的梦中飘荡着。

6.下列选项中排序正确的一项(

)(4分)

①关于它的起源,最初是祛除暑热疫病、禳灾止恶的活动。

②逐渐形成缅怀先贤、忠君爱国的传统。

③经过几千年的文化积累和习俗传承,吃粽子、赛龙舟、纪念屈原已经成为当今流传范围最广的端午习俗活动,融进了世代中华儿女的生活记忆。

④端午节,是入夏后的第一个重要节日,也是我国首个入选世界非物质文化遗产的传统节日。

⑤汉魏以后,被附加了纪念屈原、伍子胥等历史人物的内涵。

A.④①⑤②③

B.

⑤②③④①

C.④①②⑤③

D.

?②③④⑤①

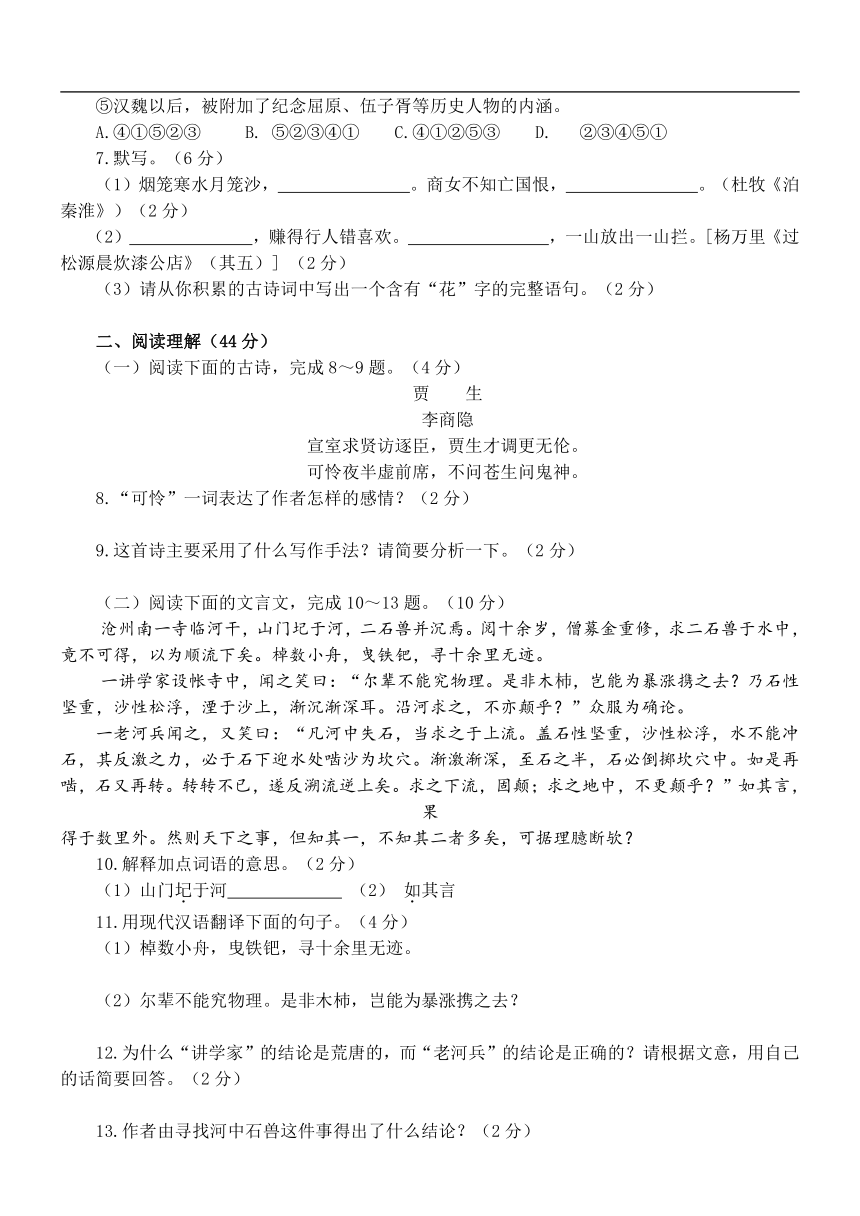

7.默写。(6分)

(1)烟笼寒水月笼沙,

。商女不知亡国恨,

。(杜牧《泊秦淮》)(2分)

(2)

,赚得行人错喜欢。

,一山放出一山拦。[杨万里《过松源晨炊漆公店》(其五)]

(2分)

(3)请从你积累的古诗词中写出一个含有“花”字的完整语句。(2分)

二、阅读理解(44分)

(一)阅读下面的古诗,完成8~9题。(4分)

贾

生

李商隐

宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。

可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。

8.“可怜”一词表达了作者怎样的感情?(2分)

9.这首诗主要采用了什么写作手法?请简要分析一下。(2分)

(二)阅读下面的文言文,完成10~13题。(10分)

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果

得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

10.解释加点词语的意思。(2分)

(1)山门圮于河

(2)

如其言

11.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

(1)棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

(2)尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?

12.为什么“讲学家”的结论是荒唐的,而“老河兵”的结论是正确的?请根据文意,用自己的话简要回答。(2分)

13.作者由寻找河中石兽这件事得出了什么结论?(2分)

(三)阅读下面的选段,完成14~16题。(8分)

没过多久,他们发现雪地上插着一根滑雪杆,上面绑着一面黑旗,周围是他人扎过营地的残迹——滑雪板的痕迹和许多狗的足迹。在这严酷的事实面前也就不必再怀疑:阿蒙森在这里扎过营地了。千万年来人迹未至,或者说,太古以来从未被世人瞧见过的地球的南极点竟在极短的时间之内——即一个月内两次被人发现,这是人类历史上闻所未闻、最不可思议的事。而他们恰恰是第二批到达的人,他们仅仅迟到了一个月。虽然昔日逝去的光阴数以几百万个月计,但现在迟到的这一个月,却显得太晚太晚了——对人类来说,第一个到达者拥有一切,第二个到达者什么也不是。一切努力成了徒劳,历尽千辛万苦显得十分可笑,几星期、几个月、几年的希望简直可以说是癫狂。“历尽千辛万苦,无尽的痛苦烦恼,风餐露宿——这一切究竟为了什么?还不是为了这些梦想,可现在这些梦想全完了。”——斯科特在他的日记中这样写道。泪水从他们的眼睛里夺眶而出。尽管精疲力竭,这天晚上他们还是夜不成眠。他们像被判了刑似的失去希望,闷闷不乐地继续走着那一段到极点去的最后路程,而他们原先想的是:欢呼着冲向那里。他们谁也不想安慰别人,只是默默地拖着自己的脚步往前走。1月18日,斯科特海军上校和他的四名伙伴到达极点。由于他已不再是第一个到达这里的人,所以这里的一切并没有使他觉得十分耀眼。他只用冷漠的眼睛看了看这块伤心的地方。“这里看不到任何东西,和前几天令人毛骨悚然的单调没有任何区别。”——这就是罗伯特·福尔肯·斯科特关于极点的全部描写。他们在那里发现的唯一不寻常的东西,不是由自然界造成的,而是由角逐的对手造成的,那就是飘扬着挪威国旗的阿蒙森的帐篷。挪威国旗耀武扬威、扬扬得意地在这被人类冲破的堡垒上猎猎作响。

14.“在这严酷的事实面前”中加点的“严酷的事实”指的是什么?(2分)

15.“挪威国旗耀武扬威、扬扬得意地在这被人类冲破的堡垒上猎猎作响”一句中加点词语表现了斯科特他们怎样的感情?(3分)

16.他们已经到达目的地,但为什么会认为“这里看不到任何东西,和前几天令人毛骨悚然的单调没有任何区别”?(3分)

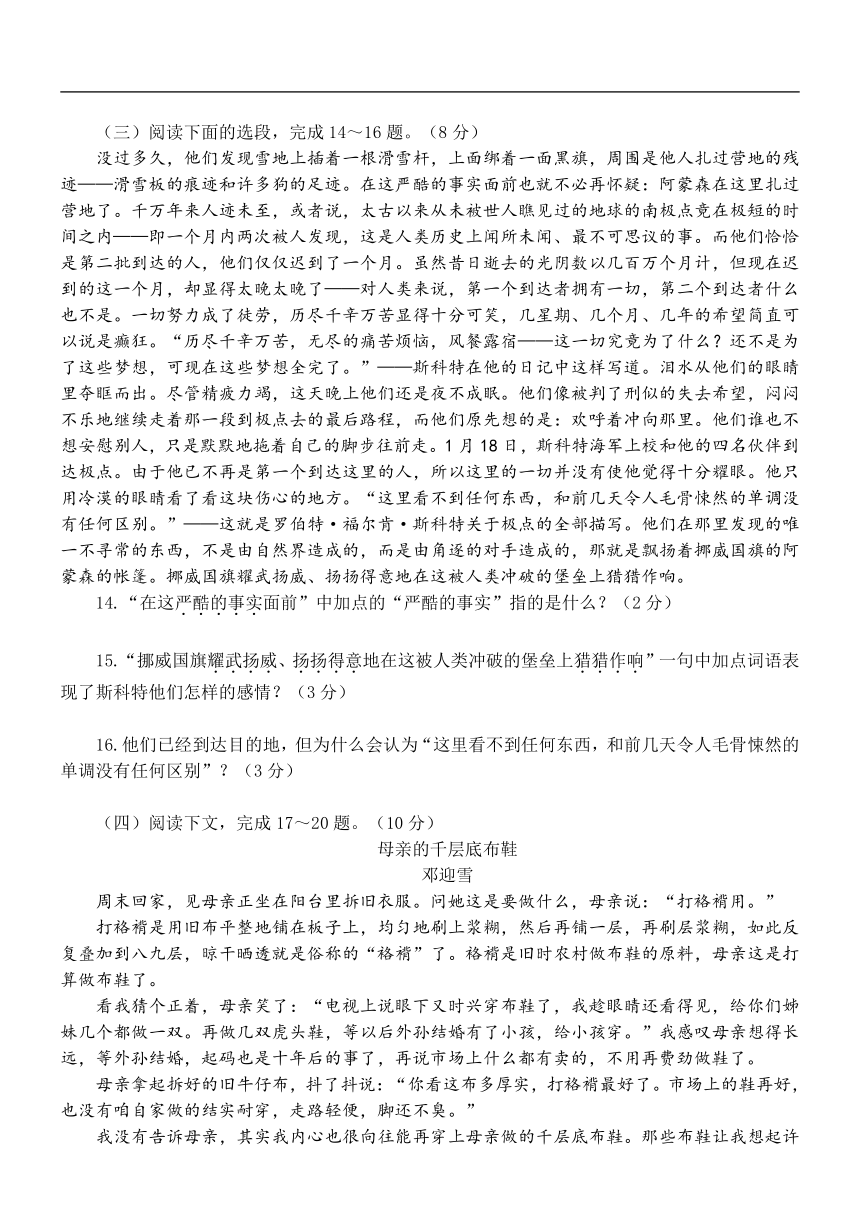

(四)阅读下文,完成17~20题。(10分)

母亲的千层底布鞋

邓迎雪

周末回家,见母亲正坐在阳台里拆旧衣服。问她这是要做什么,母亲说:“打袼褙用。”

打袼褙是用旧布平整地铺在板子上,均匀地刷上浆糊,然后再铺一层,再刷层浆糊,如此反复叠加到八九层,晾干晒透就是俗称的“袼褙”了。袼褙是旧时农村做布鞋的原料,母亲这是打算做布鞋了。

看我猜个正着,母亲笑了:“电视上说眼下又时兴穿布鞋了,我趁眼睛还看得见,给你们姊妹几个都做一双。再做几双虎头鞋,等以后外孙结婚有了小孩,给小孩穿。”我感叹母亲想得长远,等外孙结婚,起码也是十年后的事了,再说市场上什么都有卖的,不用再费劲做鞋了。

母亲拿起拆好的旧牛仔布,抖了抖说:“你看这布多厚实,打袼褙最好了。市场上的鞋再好,也没有咱自家做的结实耐穿,走路轻便,脚还不臭。”

我没有告诉母亲,其实我内心也很向往能再穿上母亲做的千层底布鞋。那些布鞋让我想起许多过去那些难忘的时光。

小时候,我穿的全是母亲做的布鞋。每到夜晚,母亲忙完一天的农活,趁着我在灯下写作业的功夫,就坐在一边埋头做鞋。单鞋、夹鞋、棉鞋,一年四季,母亲都在忙着为全家人做鞋。做鞋最费功夫的是纳鞋底,只见母亲用锥子扎向鞋底,然后再用大针顺着洞眼穿过去,用力拉紧麻线。麻线穿过鞋底发出“刺啦刺啦”的响声,那单调、清晰的声音伴我度过了无数个读书的夜晚。一双厚厚的鞋底纳成后,针脚又稠又密,横竖成行,母亲手上的茧子也磨得更厚了。

我初中毕业的时候,市场上开始有大量成品鞋出售。我觉着稀罕,缠着母亲给买了一双低跟塑料底的浅蓝色布鞋。母亲拿着这双鞋看来看去,感叹没有自家的布鞋好。我说做的布鞋太土气了,还是工厂鞋穿上洋气。母亲不再说什么,一脸失落的模样。

后来,我高中毕业到外地读大学,收拾行李的时候,母亲非得装上一双她做的暗黄格的千层底棉鞋。我看着那棉鞋又厚又土的样子,说啥也不愿意带。母亲趁我不注意又悄悄塞到包里。那年冬天格外寒冷,一场接一场地下雪。有次我不小心踩到了雪水里,棉鞋晾了一天都没有干,正愁如何度过这奇寒的天气,忽然想起了母亲给我带的棉鞋。

我穿上了那双又厚实又暖和的棉鞋,将北方的奇寒严严实实地挡在了外面,一整天脚都很暖和。走在异乡的雪地里,我无比想念母亲,也爱上了这双棉鞋。

“妮,你想要个啥布鞋呢?”那天,母亲专门打电话问我。

我想了想说,我还想穿一双小学时穿过的那种绿缎面的绣花鞋,母亲笑说,这好办。

那一刻我仿佛又回到了年少时光,而母亲还是年轻时的模样。好像时光从来没有溜走,我的人生才刚刚开始,母亲还有许多时光静好的岁月。

(选自《呼和浩特晚报》)

17.

请用一句话概括本文的主要内容。(3分)

18.

结合语境,品味下面句子中加点词语的表达效果。(2分)

我穿上了那双又厚实又暖和的棉鞋,将北方的奇寒严严实实地挡在了外面,一整天脚都很暖和。

19.

下面的句子运用了什么描写?有什么作用?(2分)

做鞋最费功夫的是纳鞋底,只见母亲用锥子扎向鞋底,然后再用大针顺着洞眼穿过去,用力拉紧麻线。

20.文章以“母亲的千层底布鞋”为题,有何妙处?请简要分析。(3分)

(五)阅读下文,完成21~24题。(12分)

苦菜的思念

尉峰

①北方的春天是从青草长出芽尖开始的。当它们星星点点地在荒草中探头探脑的时候,苦菜还了无踪影。但人们已在翘首期盼。

②熟悉土地的人们知道,杨花挂满枝头,柳眉儿妩媚动人的时候,苦菜芽才会拱出地皮。但是不多,这里一株,那里一株,稀稀拉拉的,如同一两只羊偶尔经过,撒下几粒羊粪蛋,少得可怜。

③到了桃花怒放,美得让人流连忘返的时候,地里的苦菜才长得恣肆,一簇簇,一团团,蓬蓬勃勃的,同新出的玉米苗竞赛,看谁长得快。

④乡亲们爱吃苦菜,我的朋友们也不例外,但逢聚会,总会点下这道菜。吃苦菜不仅仅因为它是绿色食品,好吃,有药用价值,还因为它承载着一代又一代人痛苦的回忆。

④人们常说,从小吃啥,长大以后便爱吃啥。这话不假。反正我是这样,依然爱吃小时吃过的苦菜、玉米面水饸饹、烧山药……在那个贫困的年代,吃食极少,能填饱肚子已实属不易。

⑤不可否认,记住那个年代其实是从记住那个年代的粗茶淡饭开始的。而且随着经济社会的日益发展,人民生活的日益丰富,对那时饭菜的印象就越来越深刻,有如一块块经过精雕细琢的丰碑,刻满那个岁月的痕迹,潜藏在脑海深处。

⑥我在部队待了十三年时间,每天白面大米,但依旧没有改变少时养成的饮食习惯。以至于每每回乡探亲,总要饱餐几顿儿时爱吃的饭菜后,才会恋恋不舍地归队。转业回到故乡后,自然而然,一日三餐仍是小时爱吃的茶饭。

⑧我想,少时的茶饭不仅仅是一种记忆,还蕴藏着一种思念。这种思念无时不在,就像风,从春刮到冬,从小刮到大,还将刮到老,不知疲倦,也不会停歇。

⑨这种思念也许不是痛苦的那种,却和亲人息息相关,甚至相揉相杂,人牵着事,事连着人,分不清彼此。

⑩我对母亲的思念就是如此。不知道是因为想母亲而想起苦菜,还是因为想苦菜而想起母亲。

(11)一次,战友们在一起聚餐,照例点了鲜嫩的苦菜芽,我吃着吃着就走神了,拿着筷子的手在空中悬了好大一会儿。

(12)那一刻,我的思念悄无声息地回到了老家东崖头村,回到了那片生我养我的故土,回到了母亲身边,回到了她老人家调拌好的苦菜旁,贪婪地嗅着那诱人的鲜香……

(13)记得有一年我从部队探亲归来,正是苦菜肆意生长的季节。母亲为了让我顿顿吃上新鲜可口的苦菜,每天都会早早地去田野挑苦菜。归队前,母亲问我,你们首长爱吃苦菜吗?城市里有卖苦菜的吗?我蓦地想起,战友们也爱吃苦菜,只是吃法和我们有所不同。他们更喜欢生吃,把苦菜择洗干净后直接蘸甜面酱吃。不像家乡的人们,要么用水焯了凉拌,要么和白萝卜丝一起腌制成酸菜吃。

(14)当母亲听说我的首长和战友们也爱吃时,就又到田间挑了两天苦菜,让我带给他们。那几天,即使母亲戴着草帽,带着水壶,脸膛仍被晒得黝黑,嘴唇脱皮,两个裤腿的膝盖处无不沾满黄土,拍也拍不掉。母亲分明是蹲不了跪着挑的苦菜啊!瞧着母亲疲惫的样子,当时我懊悔不已,悔不该告诉她实情。那一年,母亲已年近七旬。

(15)之后,母亲连夜把苦菜择净,又一把一把码齐扎好,长长的根顶着几瓣叶子,白绿相间,清新修长,像极了人参。

(16)如今母亲已辞世多年,但不管以前还是现在,只要一吃苦菜,我就会想起她挑完苦菜,虽疲倦却喜悦的神情,虽昏花却认真的眼神,以至于每每泪花模糊了双眼。

(17)看来,想起苦菜似乎是一件幸福的事情,就如同想起母亲,梦见母亲一样,久久不愿醒来。

21.

选文围绕“苦菜”写了哪些内容?(3分)

22.

从修辞的角度赏析画线的句子。(3分)

地里的苦菜才长得恣肆,一簇簇,一团团,蓬蓬勃勃的,同新出的玉米苗竞赛,看谁长得快。

23.

从全文看,(13)—(15)段采用了哪种叙述顺序?有什么作用?(3分)

24.

有人说本文表达了对母亲、对家乡的思念,也有人说本文主要追忆了过去清贫的生活。你的观点呢?(3分)

三、写作(50分)

25.

自拟题目,写一篇游记,要求突出旅游景点的独特之处。不少于600字。?

第六单元综合素质检测

1.B(A.“炽”应读“chì”;C.“瑕”应为“暇”;D.“翱”应为“遨”)

2.(1)羸弱(2)吞噬(3)心有灵犀(4)屏息凝神

3.C(B.感彩有误,“推陈出新”不能用来形容诈骗分子)

4.B(把“优势”改为“条件”)

5.A(句末的句号放在引号里面)

6.A

7.(1)夜泊秦淮近酒家

隔江犹唱后庭花

(2)莫言下岭便无难

政入万山围子里

(3)示例:有约不来过夜半

闲敲棋子落灯花

8.“可怜”是可惜的意思,诗人嘲讽了封建统治者求贤的虚伪,也寄寓了自己怀才不遇的感慨。

9.采用先扬后抑的手法,前两句围绕“重贤”逐步升级,节节上扬,后两句一转,由强烈对照而形成的贬抑之情显得更加有力。

10.(1)倒塌(2)依照

11.(1)驾着几只小船,拉着铁耙,寻找了十多里没有痕迹。(3)你们这些人不能推究事物的道理。这不是木片,怎么能被大水带走呢?

12.因为“讲学家”只是拘泥于一般的道理;而“老河兵”则根据石性、沙性和流水反激力等物理属性以及三者之间的关系做出了正确的判断。

13.然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

14.已经有人扎过营地,斯科特他们晚了一步。

15.表现了斯科特他们沮丧和绝望的心情。

16.因为他们不是第一个到达此地的人,他们失望、沮丧,一切对他们来说都没有吸引力。

17.

母亲为“我”做千层底布鞋。

18.

“严严实实”生动形象地描写出母亲做的棉鞋很保暖,为“我”抵挡了严寒,体现出“我”对母亲的感激之情。

19.

运用动作描写,生动地描写出母亲纳鞋底的过程,表现了母亲的辛劳。

20.

是行文的线索;交代了文章的内容;突出主题。

21.

苦菜的生长特点;乡亲们爱吃苦菜;战友们聚餐吃苦菜引起“我”对母亲的思念。

22.

运用拟人的修辞方法,生动形象地描写出苦菜长势的旺盛,表达了对苦菜的喜爱之情。

23.

插叙;交代了母亲在“我”回家探亲时每天去田野挑苦菜并让“我”带给战友的事,突出了母亲的辛劳,丰富了文章的情感,突出了主题。

24.

选文通过追忆过去清贫的生活,表达了作者思念家乡、思念母亲的思想感情。

25.

例文展示:

明堂山游记

许

晗

透过茫茫云雾,穿过汩汩溪水,爬上最高的山峰,你会发现,脚下的层峦叠嶂有多么美。

——题记

汽车驶过蜿蜒曲折的山路,艰难地向上攀爬。公路外的山势忽然险峻起来,“天峡”“妙道山”的路牌一闪而过,车轮毫不留情,将它们抛在了身后——毕竟这不是我们的目的地,一车人都忍耐着,透过挡风玻璃向陡峭的山路尽头翘首望去,却什么也看不到,就在最艰难的时刻,停车场到了,汽车停在了明堂山的山腰上,接下来的路便要靠自己走了。

起初,我一直没看出这是一座很高的山,包括在山林中的葫芦河边游览的时候,可喜的是居然见到了瀑布——它裹挟着响亮的轰鸣声自陡峭的石壁上倾泻下来,十分震撼,水珠飞溅,混合着反复无常的山雨一起打在所有人的身上

。

下午,我们准备上山了,这段行程开始就不怎么顺利,正向山脊上的索道跋涉时,忽然下起了瓢泼大雨,且一直没有消停的迹象,可兴致高涨的我们仍有说有笑,望着山道另一侧的山峦,只见被风雨洗刷过的大山显得更加挺拔,还有几分“任风雨来袭,我自岿然不动”的气魄。

顶风冒雨来到索道站,天公方才作美,雨也停了。我们依次乘缆车向山顶进发,途中却经历了一件险事:缆车行到一半,索道突然罢工,将我们几个人悬在大峡谷之上。我的心顿时怦怦猛跳,手脚都战栗起来,就在茫然无措之际,索道奇迹般地复原了,真是虚惊一场。下了缆车,工作人员不住地解释,说是电路问题,而惊魂未定的我们也顾不了许多,只想快点儿离开这个是非之地,具体是什么原因,也无人在意了。

越靠近山顶云雾越大,特别是走在绝顶栈道的路上,不知何时,一股浓雾又忽然自谷底飘上来,弥漫在整个山间,连对面的山壁都是白茫茫一片,只能听见游客们的呼唤声。真是“空山不见人,但闻人语响”。过了一会儿,浓雾散尽,又能看见满山苍翠以及令人不寒而栗的深谷沟壑了。

不知不觉走到了山顶,伏在玻璃栈道的透明栏杆上向下望去,立刻发现浮云在脚下飘荡,刚刚走过来的栈道又隐隐约约地藏在云雾之中,此时已临近黄昏,游人少了许多,明堂山又增添了一丝空灵感。高耸的山峰映着夕阳,努力将头伸出云霄之上,看那层峦叠嶂,回想一路登山的艰辛,古人的话千真万确:“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。”唯有登高,方能看清事物的真相;唯有居高临下,才可纵览全局。

下山了,两旁是直立陡峭的山崖,山林滴翠,寂静无声。可天色将晚,我们不得不匆忙地往回赶。

一路上,我一直回味着那高高的山顶上的风景。

若有机会,还要再来。

(时间:120分钟

分数:120分)

一、积累与运用(26分)

1.下列词语书写和加点字的注音完全正确的一项是(

)(3分)

A.炽热(zhì)

俯瞰(kàn)

严谨(jǐn)

千钧重负

B.烧灼(zhuó)

吞噬(shì)

拯救(zhěng)

海市蜃楼

C.鲁莽(mǎng)

点缀(zhuì)

闲瑕(xiá)

语无伦次

D.蔚蓝(wèi)

翱游(áo)

概率(lǜ)

心有灵犀

2.根据拼音写出相应的词语。(4分)

(1)现在只有三个疲惫、léi

ruò(

)的人吃力地拖着自己的脚步,穿过那茫茫无际、像铁一般坚硬的冰雪荒原。

(2)每走一步都要粘住鞋,刺骨的寒冷tūn

shì(

)着他们已经疲惫不堪的躯体。

(3)他不在,我xīn

yǒu

líng

xī(

)地知道他在哪儿。

(4)我坐在里面,怀抱着操作盒,bǐng

xī

níng

shén(

)地等待着配合程序。

3.下列句子中加点词语使用不恰当的一项是(

)(3分)

A.新任女排队长朱婷,休息期间也要抓紧训练,让人钦佩。

B.带着一颗想飞的心,台湾知名作家林清玄走了,他生前的最后一条微博耐人寻味。

C.诈骗分子推陈出新,利用最新的市场漏洞,想出了新的诈骗手法。

D.中国历史的四次大统一进程,每次都是惊心动魄的战争。

4.下面对病句的修改不正确的一项是(

)(3分)

A.孙师傅这种见义勇为令我们师生十分感动。(在“见义勇为”后面加上“的精神”)

B.这样的环境为两种文化的交融提供了得天独厚的优势。(把“交融”改为“交流”)

C.我们只要相信自己的能力,才能在各种考验前充满信心。(把“只要”改为“只有”)

D.柳州的五月山清水秀,绿树成荫,的确是个让人流连忘返的好地方。(把“柳州的五月”改为“五月的柳州”)

5.下列句子中标点符号运用不正确的一项是(

)(3分)

A.奥次突然站起身来,对朋友们说:“我要到外边去走走,可能要多待一些时候”。

B.储存在这里的煤油太少了,他们必须精打细算地使用这最为必需的用品——燃料。

C.作为首飞的航天员,除了一些小难题,其他突发的、原因不明的、没有预案的情况还会遇上许多。

D.直到一个小时后我回去躺到床上,她还在哼着《月光》,那轻柔的旋律一直在我的梦中飘荡着。

6.下列选项中排序正确的一项(

)(4分)

①关于它的起源,最初是祛除暑热疫病、禳灾止恶的活动。

②逐渐形成缅怀先贤、忠君爱国的传统。

③经过几千年的文化积累和习俗传承,吃粽子、赛龙舟、纪念屈原已经成为当今流传范围最广的端午习俗活动,融进了世代中华儿女的生活记忆。

④端午节,是入夏后的第一个重要节日,也是我国首个入选世界非物质文化遗产的传统节日。

⑤汉魏以后,被附加了纪念屈原、伍子胥等历史人物的内涵。

A.④①⑤②③

B.

⑤②③④①

C.④①②⑤③

D.

?②③④⑤①

7.默写。(6分)

(1)烟笼寒水月笼沙,

。商女不知亡国恨,

。(杜牧《泊秦淮》)(2分)

(2)

,赚得行人错喜欢。

,一山放出一山拦。[杨万里《过松源晨炊漆公店》(其五)]

(2分)

(3)请从你积累的古诗词中写出一个含有“花”字的完整语句。(2分)

二、阅读理解(44分)

(一)阅读下面的古诗,完成8~9题。(4分)

贾

生

李商隐

宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。

可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。

8.“可怜”一词表达了作者怎样的感情?(2分)

9.这首诗主要采用了什么写作手法?请简要分析一下。(2分)

(二)阅读下面的文言文,完成10~13题。(10分)

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果

得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

10.解释加点词语的意思。(2分)

(1)山门圮于河

(2)

如其言

11.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

(1)棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

(2)尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?

12.为什么“讲学家”的结论是荒唐的,而“老河兵”的结论是正确的?请根据文意,用自己的话简要回答。(2分)

13.作者由寻找河中石兽这件事得出了什么结论?(2分)

(三)阅读下面的选段,完成14~16题。(8分)

没过多久,他们发现雪地上插着一根滑雪杆,上面绑着一面黑旗,周围是他人扎过营地的残迹——滑雪板的痕迹和许多狗的足迹。在这严酷的事实面前也就不必再怀疑:阿蒙森在这里扎过营地了。千万年来人迹未至,或者说,太古以来从未被世人瞧见过的地球的南极点竟在极短的时间之内——即一个月内两次被人发现,这是人类历史上闻所未闻、最不可思议的事。而他们恰恰是第二批到达的人,他们仅仅迟到了一个月。虽然昔日逝去的光阴数以几百万个月计,但现在迟到的这一个月,却显得太晚太晚了——对人类来说,第一个到达者拥有一切,第二个到达者什么也不是。一切努力成了徒劳,历尽千辛万苦显得十分可笑,几星期、几个月、几年的希望简直可以说是癫狂。“历尽千辛万苦,无尽的痛苦烦恼,风餐露宿——这一切究竟为了什么?还不是为了这些梦想,可现在这些梦想全完了。”——斯科特在他的日记中这样写道。泪水从他们的眼睛里夺眶而出。尽管精疲力竭,这天晚上他们还是夜不成眠。他们像被判了刑似的失去希望,闷闷不乐地继续走着那一段到极点去的最后路程,而他们原先想的是:欢呼着冲向那里。他们谁也不想安慰别人,只是默默地拖着自己的脚步往前走。1月18日,斯科特海军上校和他的四名伙伴到达极点。由于他已不再是第一个到达这里的人,所以这里的一切并没有使他觉得十分耀眼。他只用冷漠的眼睛看了看这块伤心的地方。“这里看不到任何东西,和前几天令人毛骨悚然的单调没有任何区别。”——这就是罗伯特·福尔肯·斯科特关于极点的全部描写。他们在那里发现的唯一不寻常的东西,不是由自然界造成的,而是由角逐的对手造成的,那就是飘扬着挪威国旗的阿蒙森的帐篷。挪威国旗耀武扬威、扬扬得意地在这被人类冲破的堡垒上猎猎作响。

14.“在这严酷的事实面前”中加点的“严酷的事实”指的是什么?(2分)

15.“挪威国旗耀武扬威、扬扬得意地在这被人类冲破的堡垒上猎猎作响”一句中加点词语表现了斯科特他们怎样的感情?(3分)

16.他们已经到达目的地,但为什么会认为“这里看不到任何东西,和前几天令人毛骨悚然的单调没有任何区别”?(3分)

(四)阅读下文,完成17~20题。(10分)

母亲的千层底布鞋

邓迎雪

周末回家,见母亲正坐在阳台里拆旧衣服。问她这是要做什么,母亲说:“打袼褙用。”

打袼褙是用旧布平整地铺在板子上,均匀地刷上浆糊,然后再铺一层,再刷层浆糊,如此反复叠加到八九层,晾干晒透就是俗称的“袼褙”了。袼褙是旧时农村做布鞋的原料,母亲这是打算做布鞋了。

看我猜个正着,母亲笑了:“电视上说眼下又时兴穿布鞋了,我趁眼睛还看得见,给你们姊妹几个都做一双。再做几双虎头鞋,等以后外孙结婚有了小孩,给小孩穿。”我感叹母亲想得长远,等外孙结婚,起码也是十年后的事了,再说市场上什么都有卖的,不用再费劲做鞋了。

母亲拿起拆好的旧牛仔布,抖了抖说:“你看这布多厚实,打袼褙最好了。市场上的鞋再好,也没有咱自家做的结实耐穿,走路轻便,脚还不臭。”

我没有告诉母亲,其实我内心也很向往能再穿上母亲做的千层底布鞋。那些布鞋让我想起许多过去那些难忘的时光。

小时候,我穿的全是母亲做的布鞋。每到夜晚,母亲忙完一天的农活,趁着我在灯下写作业的功夫,就坐在一边埋头做鞋。单鞋、夹鞋、棉鞋,一年四季,母亲都在忙着为全家人做鞋。做鞋最费功夫的是纳鞋底,只见母亲用锥子扎向鞋底,然后再用大针顺着洞眼穿过去,用力拉紧麻线。麻线穿过鞋底发出“刺啦刺啦”的响声,那单调、清晰的声音伴我度过了无数个读书的夜晚。一双厚厚的鞋底纳成后,针脚又稠又密,横竖成行,母亲手上的茧子也磨得更厚了。

我初中毕业的时候,市场上开始有大量成品鞋出售。我觉着稀罕,缠着母亲给买了一双低跟塑料底的浅蓝色布鞋。母亲拿着这双鞋看来看去,感叹没有自家的布鞋好。我说做的布鞋太土气了,还是工厂鞋穿上洋气。母亲不再说什么,一脸失落的模样。

后来,我高中毕业到外地读大学,收拾行李的时候,母亲非得装上一双她做的暗黄格的千层底棉鞋。我看着那棉鞋又厚又土的样子,说啥也不愿意带。母亲趁我不注意又悄悄塞到包里。那年冬天格外寒冷,一场接一场地下雪。有次我不小心踩到了雪水里,棉鞋晾了一天都没有干,正愁如何度过这奇寒的天气,忽然想起了母亲给我带的棉鞋。

我穿上了那双又厚实又暖和的棉鞋,将北方的奇寒严严实实地挡在了外面,一整天脚都很暖和。走在异乡的雪地里,我无比想念母亲,也爱上了这双棉鞋。

“妮,你想要个啥布鞋呢?”那天,母亲专门打电话问我。

我想了想说,我还想穿一双小学时穿过的那种绿缎面的绣花鞋,母亲笑说,这好办。

那一刻我仿佛又回到了年少时光,而母亲还是年轻时的模样。好像时光从来没有溜走,我的人生才刚刚开始,母亲还有许多时光静好的岁月。

(选自《呼和浩特晚报》)

17.

请用一句话概括本文的主要内容。(3分)

18.

结合语境,品味下面句子中加点词语的表达效果。(2分)

我穿上了那双又厚实又暖和的棉鞋,将北方的奇寒严严实实地挡在了外面,一整天脚都很暖和。

19.

下面的句子运用了什么描写?有什么作用?(2分)

做鞋最费功夫的是纳鞋底,只见母亲用锥子扎向鞋底,然后再用大针顺着洞眼穿过去,用力拉紧麻线。

20.文章以“母亲的千层底布鞋”为题,有何妙处?请简要分析。(3分)

(五)阅读下文,完成21~24题。(12分)

苦菜的思念

尉峰

①北方的春天是从青草长出芽尖开始的。当它们星星点点地在荒草中探头探脑的时候,苦菜还了无踪影。但人们已在翘首期盼。

②熟悉土地的人们知道,杨花挂满枝头,柳眉儿妩媚动人的时候,苦菜芽才会拱出地皮。但是不多,这里一株,那里一株,稀稀拉拉的,如同一两只羊偶尔经过,撒下几粒羊粪蛋,少得可怜。

③到了桃花怒放,美得让人流连忘返的时候,地里的苦菜才长得恣肆,一簇簇,一团团,蓬蓬勃勃的,同新出的玉米苗竞赛,看谁长得快。

④乡亲们爱吃苦菜,我的朋友们也不例外,但逢聚会,总会点下这道菜。吃苦菜不仅仅因为它是绿色食品,好吃,有药用价值,还因为它承载着一代又一代人痛苦的回忆。

④人们常说,从小吃啥,长大以后便爱吃啥。这话不假。反正我是这样,依然爱吃小时吃过的苦菜、玉米面水饸饹、烧山药……在那个贫困的年代,吃食极少,能填饱肚子已实属不易。

⑤不可否认,记住那个年代其实是从记住那个年代的粗茶淡饭开始的。而且随着经济社会的日益发展,人民生活的日益丰富,对那时饭菜的印象就越来越深刻,有如一块块经过精雕细琢的丰碑,刻满那个岁月的痕迹,潜藏在脑海深处。

⑥我在部队待了十三年时间,每天白面大米,但依旧没有改变少时养成的饮食习惯。以至于每每回乡探亲,总要饱餐几顿儿时爱吃的饭菜后,才会恋恋不舍地归队。转业回到故乡后,自然而然,一日三餐仍是小时爱吃的茶饭。

⑧我想,少时的茶饭不仅仅是一种记忆,还蕴藏着一种思念。这种思念无时不在,就像风,从春刮到冬,从小刮到大,还将刮到老,不知疲倦,也不会停歇。

⑨这种思念也许不是痛苦的那种,却和亲人息息相关,甚至相揉相杂,人牵着事,事连着人,分不清彼此。

⑩我对母亲的思念就是如此。不知道是因为想母亲而想起苦菜,还是因为想苦菜而想起母亲。

(11)一次,战友们在一起聚餐,照例点了鲜嫩的苦菜芽,我吃着吃着就走神了,拿着筷子的手在空中悬了好大一会儿。

(12)那一刻,我的思念悄无声息地回到了老家东崖头村,回到了那片生我养我的故土,回到了母亲身边,回到了她老人家调拌好的苦菜旁,贪婪地嗅着那诱人的鲜香……

(13)记得有一年我从部队探亲归来,正是苦菜肆意生长的季节。母亲为了让我顿顿吃上新鲜可口的苦菜,每天都会早早地去田野挑苦菜。归队前,母亲问我,你们首长爱吃苦菜吗?城市里有卖苦菜的吗?我蓦地想起,战友们也爱吃苦菜,只是吃法和我们有所不同。他们更喜欢生吃,把苦菜择洗干净后直接蘸甜面酱吃。不像家乡的人们,要么用水焯了凉拌,要么和白萝卜丝一起腌制成酸菜吃。

(14)当母亲听说我的首长和战友们也爱吃时,就又到田间挑了两天苦菜,让我带给他们。那几天,即使母亲戴着草帽,带着水壶,脸膛仍被晒得黝黑,嘴唇脱皮,两个裤腿的膝盖处无不沾满黄土,拍也拍不掉。母亲分明是蹲不了跪着挑的苦菜啊!瞧着母亲疲惫的样子,当时我懊悔不已,悔不该告诉她实情。那一年,母亲已年近七旬。

(15)之后,母亲连夜把苦菜择净,又一把一把码齐扎好,长长的根顶着几瓣叶子,白绿相间,清新修长,像极了人参。

(16)如今母亲已辞世多年,但不管以前还是现在,只要一吃苦菜,我就会想起她挑完苦菜,虽疲倦却喜悦的神情,虽昏花却认真的眼神,以至于每每泪花模糊了双眼。

(17)看来,想起苦菜似乎是一件幸福的事情,就如同想起母亲,梦见母亲一样,久久不愿醒来。

21.

选文围绕“苦菜”写了哪些内容?(3分)

22.

从修辞的角度赏析画线的句子。(3分)

地里的苦菜才长得恣肆,一簇簇,一团团,蓬蓬勃勃的,同新出的玉米苗竞赛,看谁长得快。

23.

从全文看,(13)—(15)段采用了哪种叙述顺序?有什么作用?(3分)

24.

有人说本文表达了对母亲、对家乡的思念,也有人说本文主要追忆了过去清贫的生活。你的观点呢?(3分)

三、写作(50分)

25.

自拟题目,写一篇游记,要求突出旅游景点的独特之处。不少于600字。?

第六单元综合素质检测

1.B(A.“炽”应读“chì”;C.“瑕”应为“暇”;D.“翱”应为“遨”)

2.(1)羸弱(2)吞噬(3)心有灵犀(4)屏息凝神

3.C(B.感彩有误,“推陈出新”不能用来形容诈骗分子)

4.B(把“优势”改为“条件”)

5.A(句末的句号放在引号里面)

6.A

7.(1)夜泊秦淮近酒家

隔江犹唱后庭花

(2)莫言下岭便无难

政入万山围子里

(3)示例:有约不来过夜半

闲敲棋子落灯花

8.“可怜”是可惜的意思,诗人嘲讽了封建统治者求贤的虚伪,也寄寓了自己怀才不遇的感慨。

9.采用先扬后抑的手法,前两句围绕“重贤”逐步升级,节节上扬,后两句一转,由强烈对照而形成的贬抑之情显得更加有力。

10.(1)倒塌(2)依照

11.(1)驾着几只小船,拉着铁耙,寻找了十多里没有痕迹。(3)你们这些人不能推究事物的道理。这不是木片,怎么能被大水带走呢?

12.因为“讲学家”只是拘泥于一般的道理;而“老河兵”则根据石性、沙性和流水反激力等物理属性以及三者之间的关系做出了正确的判断。

13.然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

14.已经有人扎过营地,斯科特他们晚了一步。

15.表现了斯科特他们沮丧和绝望的心情。

16.因为他们不是第一个到达此地的人,他们失望、沮丧,一切对他们来说都没有吸引力。

17.

母亲为“我”做千层底布鞋。

18.

“严严实实”生动形象地描写出母亲做的棉鞋很保暖,为“我”抵挡了严寒,体现出“我”对母亲的感激之情。

19.

运用动作描写,生动地描写出母亲纳鞋底的过程,表现了母亲的辛劳。

20.

是行文的线索;交代了文章的内容;突出主题。

21.

苦菜的生长特点;乡亲们爱吃苦菜;战友们聚餐吃苦菜引起“我”对母亲的思念。

22.

运用拟人的修辞方法,生动形象地描写出苦菜长势的旺盛,表达了对苦菜的喜爱之情。

23.

插叙;交代了母亲在“我”回家探亲时每天去田野挑苦菜并让“我”带给战友的事,突出了母亲的辛劳,丰富了文章的情感,突出了主题。

24.

选文通过追忆过去清贫的生活,表达了作者思念家乡、思念母亲的思想感情。

25.

例文展示:

明堂山游记

许

晗

透过茫茫云雾,穿过汩汩溪水,爬上最高的山峰,你会发现,脚下的层峦叠嶂有多么美。

——题记

汽车驶过蜿蜒曲折的山路,艰难地向上攀爬。公路外的山势忽然险峻起来,“天峡”“妙道山”的路牌一闪而过,车轮毫不留情,将它们抛在了身后——毕竟这不是我们的目的地,一车人都忍耐着,透过挡风玻璃向陡峭的山路尽头翘首望去,却什么也看不到,就在最艰难的时刻,停车场到了,汽车停在了明堂山的山腰上,接下来的路便要靠自己走了。

起初,我一直没看出这是一座很高的山,包括在山林中的葫芦河边游览的时候,可喜的是居然见到了瀑布——它裹挟着响亮的轰鸣声自陡峭的石壁上倾泻下来,十分震撼,水珠飞溅,混合着反复无常的山雨一起打在所有人的身上

。

下午,我们准备上山了,这段行程开始就不怎么顺利,正向山脊上的索道跋涉时,忽然下起了瓢泼大雨,且一直没有消停的迹象,可兴致高涨的我们仍有说有笑,望着山道另一侧的山峦,只见被风雨洗刷过的大山显得更加挺拔,还有几分“任风雨来袭,我自岿然不动”的气魄。

顶风冒雨来到索道站,天公方才作美,雨也停了。我们依次乘缆车向山顶进发,途中却经历了一件险事:缆车行到一半,索道突然罢工,将我们几个人悬在大峡谷之上。我的心顿时怦怦猛跳,手脚都战栗起来,就在茫然无措之际,索道奇迹般地复原了,真是虚惊一场。下了缆车,工作人员不住地解释,说是电路问题,而惊魂未定的我们也顾不了许多,只想快点儿离开这个是非之地,具体是什么原因,也无人在意了。

越靠近山顶云雾越大,特别是走在绝顶栈道的路上,不知何时,一股浓雾又忽然自谷底飘上来,弥漫在整个山间,连对面的山壁都是白茫茫一片,只能听见游客们的呼唤声。真是“空山不见人,但闻人语响”。过了一会儿,浓雾散尽,又能看见满山苍翠以及令人不寒而栗的深谷沟壑了。

不知不觉走到了山顶,伏在玻璃栈道的透明栏杆上向下望去,立刻发现浮云在脚下飘荡,刚刚走过来的栈道又隐隐约约地藏在云雾之中,此时已临近黄昏,游人少了许多,明堂山又增添了一丝空灵感。高耸的山峰映着夕阳,努力将头伸出云霄之上,看那层峦叠嶂,回想一路登山的艰辛,古人的话千真万确:“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。”唯有登高,方能看清事物的真相;唯有居高临下,才可纵览全局。

下山了,两旁是直立陡峭的山崖,山林滴翠,寂静无声。可天色将晚,我们不得不匆忙地往回赶。

一路上,我一直回味着那高高的山顶上的风景。

若有机会,还要再来。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读