必修中外历史纲要(上)第10课 辽夏金元的统治 课件(共25张ppt)

文档属性

| 名称 | 必修中外历史纲要(上)第10课 辽夏金元的统治 课件(共25张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 38.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-06-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

从小中国到大中国

——辽夏金元的统治

· 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝统一·

天下

大

统

一

贰

——从蒙古崛起到元朝统一

元朝以前的中国历史,包括汉、唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国才变成“大中国”。

——张帆:《元朝开启了“大中国”时代》,载《东方早报·上海书评》2015年6月

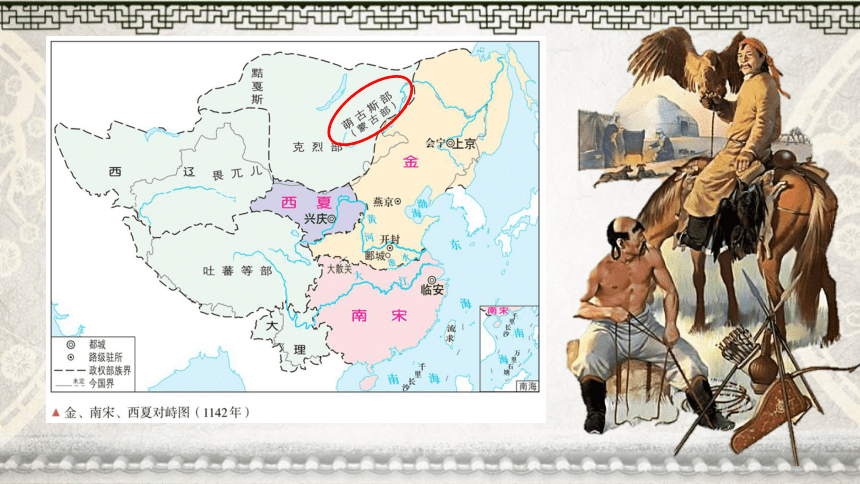

蒙古族是中国北方一个古老的民族,善于骑射,逐水草而居,过着游牧的生活(马背上的民族)。

“鞑人生长鞍马间,人自习战,自春徂冬,旦旦逐猎,乃其生涯。”

——《蒙鞑备录》

东

海

海

南

河

黄

长

江

江

龙

黑

斡

难

河

鄂

嫩

河

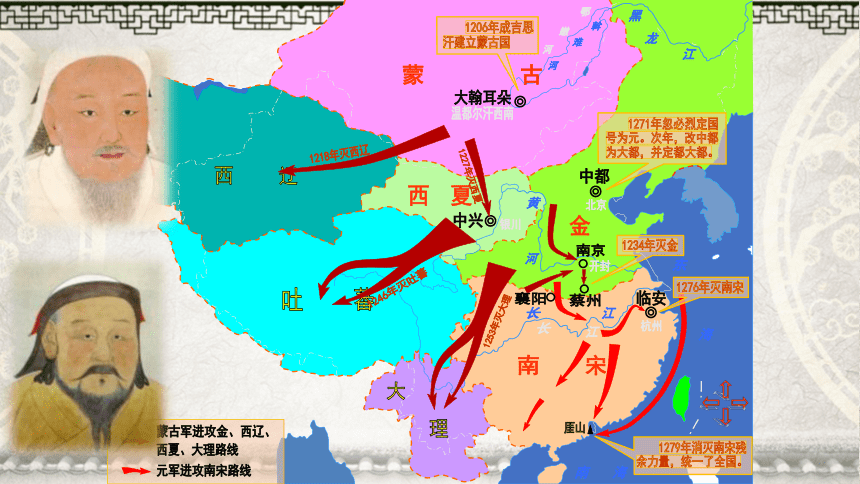

大翰耳朵

1206年成吉思

汗建立蒙古国

中都

1271年忽必烈定国

号为元。次年,改中都

为大都,并定都大都。

1234年灭金

临安

1279年消灭南宋残

余力量,统一了全国。

中兴

银川

北京

杭州

温都尔汗西南

1276年灭南宋

蒙

古

金

夏

西

南

宋

辽

西

大

理

1218年灭西辽

1227年灭西夏

南京

蔡州

襄阳

长

江

开封

厓山

蒙古军进攻金、西辽、

西夏、大理路线

元军进攻南宋路线

1253年灭大理

蕃

吐

1246年灭吐蕃

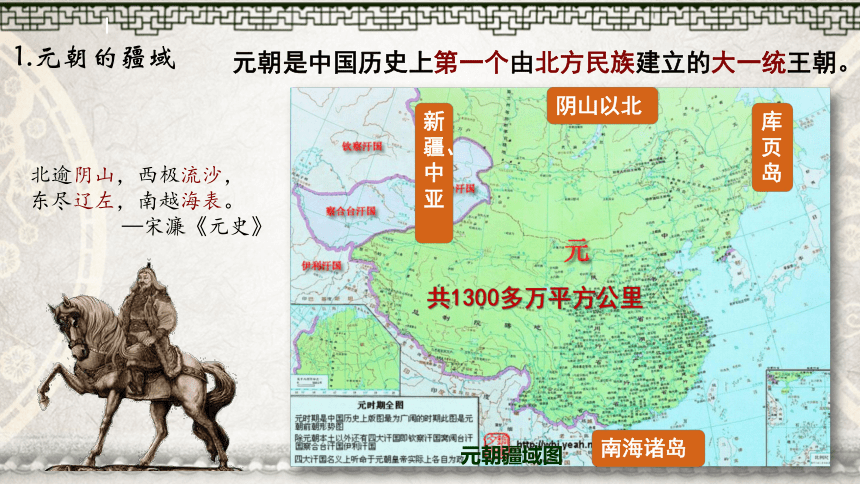

1.元朝的疆域

元朝是中国历史上第一个由北方民族建立的大一统王朝。

阴山以北

南海诸岛

库页岛

新疆、中亚

元朝疆域图

北逾阴山,西极流沙,

东尽辽左,南越海表。

—宋濂《元史》

共1300多万平方公里

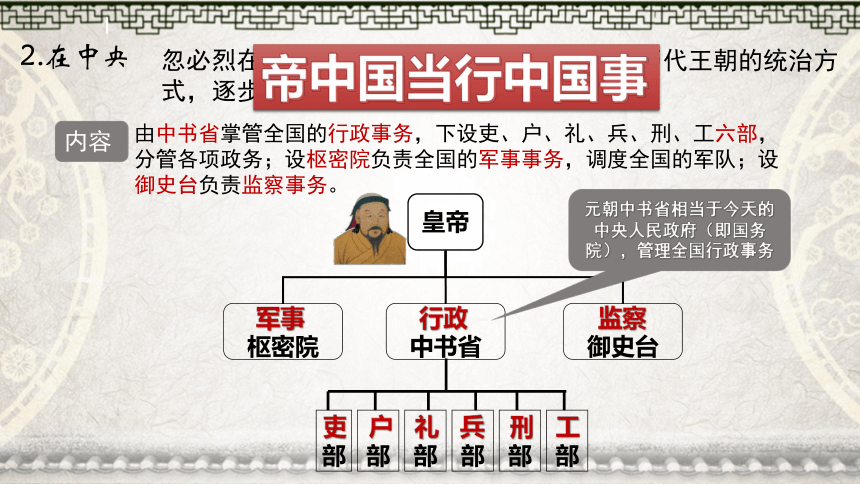

2.在中央

忽必烈在汉族知识分子的帮助下,参照中原历代王朝的统治方式,逐步确立了君主专制的中央集权制度。

由中书省掌管全国的行政事务,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分管各项政务;设枢密院负责全国的军事事务,调度全国的军队;设御史台负责监察事务。

内容

皇帝

枢密院

中书省

御史台

部

部

部

部

部

部

军事

行政

监察

吏

户

礼

兵

刑

工

元朝中书省相当于今天的中央人民政府(即国务院),管理全国行政事务

帝中国当行中国事

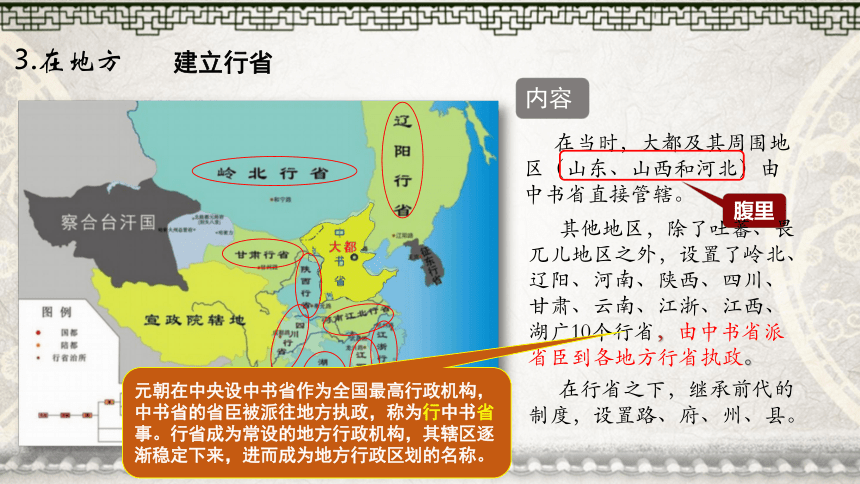

3.在地方

建立行省

在当时,大都及其周围地区(山东、山西和河北)由中书省直接管辖。

腹里

其他地区,除了吐蕃、畏兀儿地区之外,设置了岭北、辽阳、河南、陕西、四川、甘肃、云南、江浙、江西、湖广10个行省,由中书省派省臣到各地方行省执政。

在行省之下,继承前代的制度,设置路、府、州、县。

内容

元朝在中央设中书省作为全国最高行政机构,中书省的省臣被派往地方执政,称为行中书省事。行省成为常设的地方行政机构,其辖区逐渐稳定下来,进而成为地方行政区划的名称。

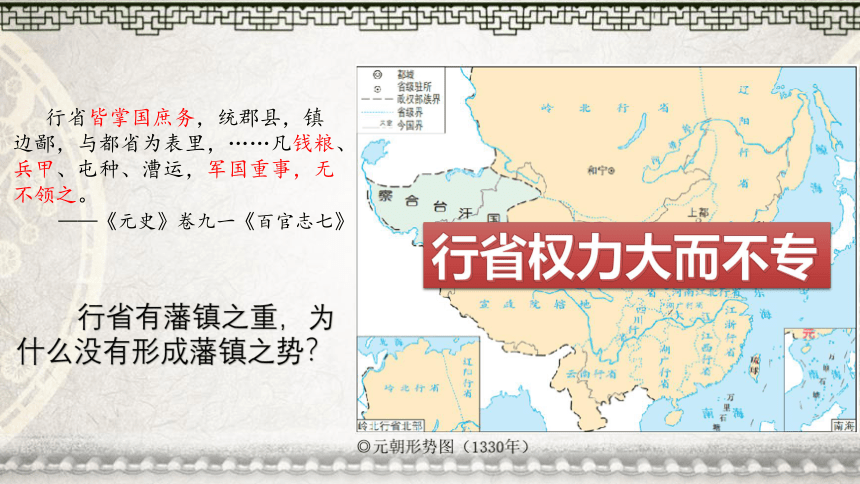

行省皆掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里,……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运,军国重事,无不领之。

——《元史》卷九一《百官志七》

行省权力大而不专

行省有藩镇之重,为什么没有形成藩镇之势?

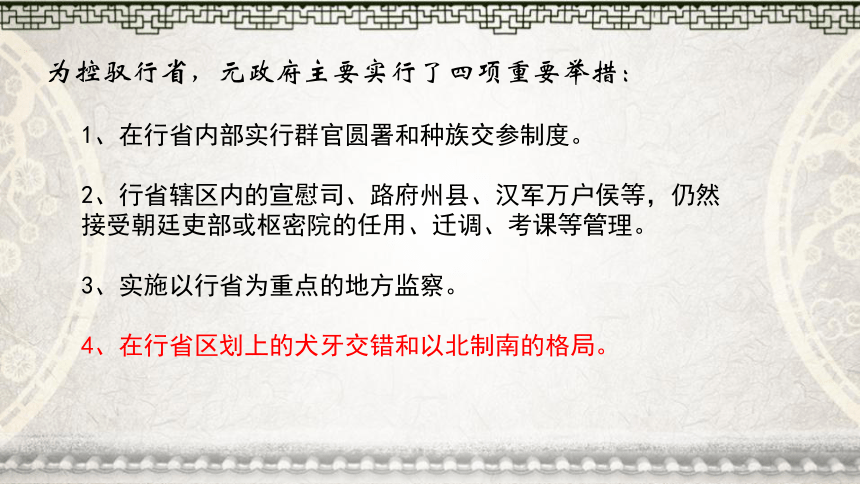

1、在行省内部实行群官圆署和种族交参制度。

2、行省辖区内的宣慰司、路府州县、汉军万户侯等,仍然接受朝廷吏部或枢密院的任用、迁调、考课等管理。

3、实施以行省为重点的地方监察。

4、在行省区划上的犬牙交错和以北制南的格局。

为控驭行省,元政府主要实行了四项重要举措:

元朝行省的划界原则,一改前代以山川形便为主的做法,明确以犬牙交错为主导,目的是从根本上消除行省赖以自重的自然地理之险、区域经济之利、一方民众之心,这在中国古代地方行政区划史上具有转折意义。腹里乃中书省的直辖区,地近京畿,位置重要。为了打破太行山之险,让腹里地跨太行山东西两侧,合并山东、山西,河北、蒙古等地。为了打破南岭之险,采取南北纵切的方法,让湖广行省越过南岭而有广西之地,又使江西行省跨过南岭而有广东之地。

——范红军《元代设行省如何加强了中央集权》

山川形便,即根据山脉、河流等自然地理特征划分地理区域,进而划分行政区域。是中国古代行政区域划分的重要原则之一,能够使行政区划与经济、文化区划一致,有利于经济和社会发展,但是容易成为地方割据的有利条件。

武夷山

南 岭

唐 朝

元朝行省的划界原则,一改前代以山川形便为主的做法,明确以犬牙交错为主导,目的是从根本上消除行省赖以自重的自然地理之险、区域经济之利、一方民众之心,这在中国古代地方行政区划史上具有转折意义。腹里乃中书省的直辖区,地近京畿,位置重要。为了打破太行山之险,让腹里地跨太行山东西两侧,合并山东、山西,河北、蒙古等地。为了打破南岭之险,采取南北纵切的方法,让湖广行省越过南岭而有广西之地,又使江西行省跨过南岭而有广东之地。

——范红军《元代设行省如何加强了中央集权》

犬牙交错,是指打破山川地形特征,跨地理区域划分行政区域。利用犬牙相入划分的行政区域往往地跨多个自然区域,内部自然条件、经济特点、文化风俗差别较大。

南 岭

以北制南

宣政院管理西藏和全国佛教事务

台湾:元朝在澎湖岛设置了澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球

西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务

对边疆的有效治理:

15

4.统治政策——驿传制度

背景:

蒙古征服欧亚广大地区之后,为实现对征服地区的有效统治,加强大一统国家的内部联系,巩固统一。

驿传制度:

①驿道:以大都为中心修筑了四通八达的驿道。

驿路东北至奴儿干(今黑龙江口一带),北达吉利吉思部落(叶尼塞河上游),西南通西藏,南接越南、缅甸。

②驿站:为公差人员提供交通和生活服务,运输官府物资,分陆站和水站。水站用船;陆路又有马站、牛站、车站、轿站、步站之分。蒙古地区的驿站设通政院管理,中原地区的驿站则归兵部掌管。元顺帝时全国有驿站1500多处。

③急递铺:元代官方邮递系统,负责传递文书。

◎元代急递铺令牌

1、行省制度的建立,不仅从政治上加强了中央集权,巩固了国家统一,对中国行政区划的变革和政治体制的变迁产生了深远影响。

2、将中央政府的行政管辖范围进一步扩展到了边远地区,加强了中央和地方、中原和边境的联系。

3、增进各族人民之间的交往,促进边疆民族地区的政治、经济和文化发展。

行省制度的影响:

皇帝

中央

中书省(最高行政机关)

枢密院(最高军事管理机关)

御史台(最高监察机关)

宣政院(管辖西藏地区)

地方

行中书省

继承

创

新

“小中国”最终变成了“大中国”(外延)

元的大统一

5.大统一格局下的民族关系:

民族政策:四等人制

{21E4AEA4-8DFA-4A89-87EB-49C32662AFE0}等级

名称

民族

第一等

蒙古人

蒙古族

第二等

色目人

蒙古以外的西北、西域各族人,包括西夏、畏兀儿、回回等

第三等

汉人

北方的汉族,也包括已经入居中原的契丹、女真人

第四等

南人

原南宋统治区的居民,包括江浙、江西、湖广三行省和河南南部汉人及其他少数民族。

5.大统一格局下的民族关系:

元朝在鲜卑、女真等少数民族政权之后入主中原,实现了南北大统一,又展开了政治统一后进一步的民族交融。元朝时期,女真人、契丹人及部分蒙古人,相继融入了汉族群体,汉人族群的成分更为兼容多样。与此同时,数量众多的西域人,随蒙古征服进入中原和江南。据不完全统计,元朝时期东来的西域人有上百万人之众,在规模和数量上都远远超过了前代。西域人、蒙古人和汉人、南人间的文化互动影响,也是前所未有的。回族就是元朝西域人大规模东来的聚合物,即元朝及以前东来的西域人等,以伊斯兰教为纽带且操汉语而汇聚成的特殊民族共同体。

——李治安:《元史十八讲》,北京:中华书局,2016年,2-3页。

5.大统一格局下的民族关系:

“非我族类,其心必异”,要想控制统治范围内的各个民族,最好的办法就是,利用各民族之间的矛盾,区别对待各民族,使其互相牵制,以使统治民族坐收渔利。“四等人”制是统治技巧的表现之一,差异对待,最终省时省力地巩固自身统治。

——鲁玉《试论元代“四等人”制》

首先是区分蒙古、色目和汉族人民两大集团,保证蒙古贵族的统治地位;其次是在汉族人民中制造分裂,将其分为汉人、南人两部分,从而便于统治者自上操纵、控制。

区别对待

5.大统一格局下的民族关系:

元代多元文化的并存融汇,的确是隋唐文化多样化的繁荣鼎盛以后的又一段值得称道的现象。文化的发展繁荣,需要开放和多样化,也需要多个子文化或子文明之间的彼此碰撞、竞争。

——李治安:《元史十八讲》,北京:中华书局,2014年,230页。

民族交融使中华民族得到空前发展

元朝开放多元的文化政策,有利于打破原有民族文化中相对孤立的心理状态,推动了民族间文化的交融,从而促进了民族间的深度融合。

“大中国”内涵的进一步丰富

经郝经的阐发,元人的“中国观”完备形成,其要点是:“中国”的疆域是元统治地区加上南宋统治的江南;“中国”的人民是:汉人和少数民族两大部分;“中国”的文化是农耕文化和草原文化两大系统;“中国”主权的行使者,可以是汉人政权,也可以是“行中国之道”的少数民族政权。

——何志虎:《“中国观”在元代的转换》,载《内蒙古师范大学学报》2002年第5期。

元发扬辽金的“大中国”观,中华民族从多元走向一体

疆域达到最大

中国之域

中国之民

中国之名

“小中国”最终变成“大中国”

元朝以前的中国历史,包括汉、唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国才变成“大中国”。

——张帆:《元朝开启了“大中国”时代》,载《东方早报·上海书评》2015年6月

唐朝疆域图(公元669年) 元朝疆域图(公元1330年)

——辽夏金元的统治

· 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝统一·

天下

大

统

一

贰

——从蒙古崛起到元朝统一

元朝以前的中国历史,包括汉、唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国才变成“大中国”。

——张帆:《元朝开启了“大中国”时代》,载《东方早报·上海书评》2015年6月

蒙古族是中国北方一个古老的民族,善于骑射,逐水草而居,过着游牧的生活(马背上的民族)。

“鞑人生长鞍马间,人自习战,自春徂冬,旦旦逐猎,乃其生涯。”

——《蒙鞑备录》

东

海

海

南

河

黄

长

江

江

龙

黑

斡

难

河

鄂

嫩

河

大翰耳朵

1206年成吉思

汗建立蒙古国

中都

1271年忽必烈定国

号为元。次年,改中都

为大都,并定都大都。

1234年灭金

临安

1279年消灭南宋残

余力量,统一了全国。

中兴

银川

北京

杭州

温都尔汗西南

1276年灭南宋

蒙

古

金

夏

西

南

宋

辽

西

大

理

1218年灭西辽

1227年灭西夏

南京

蔡州

襄阳

长

江

开封

厓山

蒙古军进攻金、西辽、

西夏、大理路线

元军进攻南宋路线

1253年灭大理

蕃

吐

1246年灭吐蕃

1.元朝的疆域

元朝是中国历史上第一个由北方民族建立的大一统王朝。

阴山以北

南海诸岛

库页岛

新疆、中亚

元朝疆域图

北逾阴山,西极流沙,

东尽辽左,南越海表。

—宋濂《元史》

共1300多万平方公里

2.在中央

忽必烈在汉族知识分子的帮助下,参照中原历代王朝的统治方式,逐步确立了君主专制的中央集权制度。

由中书省掌管全国的行政事务,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分管各项政务;设枢密院负责全国的军事事务,调度全国的军队;设御史台负责监察事务。

内容

皇帝

枢密院

中书省

御史台

部

部

部

部

部

部

军事

行政

监察

吏

户

礼

兵

刑

工

元朝中书省相当于今天的中央人民政府(即国务院),管理全国行政事务

帝中国当行中国事

3.在地方

建立行省

在当时,大都及其周围地区(山东、山西和河北)由中书省直接管辖。

腹里

其他地区,除了吐蕃、畏兀儿地区之外,设置了岭北、辽阳、河南、陕西、四川、甘肃、云南、江浙、江西、湖广10个行省,由中书省派省臣到各地方行省执政。

在行省之下,继承前代的制度,设置路、府、州、县。

内容

元朝在中央设中书省作为全国最高行政机构,中书省的省臣被派往地方执政,称为行中书省事。行省成为常设的地方行政机构,其辖区逐渐稳定下来,进而成为地方行政区划的名称。

行省皆掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里,……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运,军国重事,无不领之。

——《元史》卷九一《百官志七》

行省权力大而不专

行省有藩镇之重,为什么没有形成藩镇之势?

1、在行省内部实行群官圆署和种族交参制度。

2、行省辖区内的宣慰司、路府州县、汉军万户侯等,仍然接受朝廷吏部或枢密院的任用、迁调、考课等管理。

3、实施以行省为重点的地方监察。

4、在行省区划上的犬牙交错和以北制南的格局。

为控驭行省,元政府主要实行了四项重要举措:

元朝行省的划界原则,一改前代以山川形便为主的做法,明确以犬牙交错为主导,目的是从根本上消除行省赖以自重的自然地理之险、区域经济之利、一方民众之心,这在中国古代地方行政区划史上具有转折意义。腹里乃中书省的直辖区,地近京畿,位置重要。为了打破太行山之险,让腹里地跨太行山东西两侧,合并山东、山西,河北、蒙古等地。为了打破南岭之险,采取南北纵切的方法,让湖广行省越过南岭而有广西之地,又使江西行省跨过南岭而有广东之地。

——范红军《元代设行省如何加强了中央集权》

山川形便,即根据山脉、河流等自然地理特征划分地理区域,进而划分行政区域。是中国古代行政区域划分的重要原则之一,能够使行政区划与经济、文化区划一致,有利于经济和社会发展,但是容易成为地方割据的有利条件。

武夷山

南 岭

唐 朝

元朝行省的划界原则,一改前代以山川形便为主的做法,明确以犬牙交错为主导,目的是从根本上消除行省赖以自重的自然地理之险、区域经济之利、一方民众之心,这在中国古代地方行政区划史上具有转折意义。腹里乃中书省的直辖区,地近京畿,位置重要。为了打破太行山之险,让腹里地跨太行山东西两侧,合并山东、山西,河北、蒙古等地。为了打破南岭之险,采取南北纵切的方法,让湖广行省越过南岭而有广西之地,又使江西行省跨过南岭而有广东之地。

——范红军《元代设行省如何加强了中央集权》

犬牙交错,是指打破山川地形特征,跨地理区域划分行政区域。利用犬牙相入划分的行政区域往往地跨多个自然区域,内部自然条件、经济特点、文化风俗差别较大。

南 岭

以北制南

宣政院管理西藏和全国佛教事务

台湾:元朝在澎湖岛设置了澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球

西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务

对边疆的有效治理:

15

4.统治政策——驿传制度

背景:

蒙古征服欧亚广大地区之后,为实现对征服地区的有效统治,加强大一统国家的内部联系,巩固统一。

驿传制度:

①驿道:以大都为中心修筑了四通八达的驿道。

驿路东北至奴儿干(今黑龙江口一带),北达吉利吉思部落(叶尼塞河上游),西南通西藏,南接越南、缅甸。

②驿站:为公差人员提供交通和生活服务,运输官府物资,分陆站和水站。水站用船;陆路又有马站、牛站、车站、轿站、步站之分。蒙古地区的驿站设通政院管理,中原地区的驿站则归兵部掌管。元顺帝时全国有驿站1500多处。

③急递铺:元代官方邮递系统,负责传递文书。

◎元代急递铺令牌

1、行省制度的建立,不仅从政治上加强了中央集权,巩固了国家统一,对中国行政区划的变革和政治体制的变迁产生了深远影响。

2、将中央政府的行政管辖范围进一步扩展到了边远地区,加强了中央和地方、中原和边境的联系。

3、增进各族人民之间的交往,促进边疆民族地区的政治、经济和文化发展。

行省制度的影响:

皇帝

中央

中书省(最高行政机关)

枢密院(最高军事管理机关)

御史台(最高监察机关)

宣政院(管辖西藏地区)

地方

行中书省

继承

创

新

“小中国”最终变成了“大中国”(外延)

元的大统一

5.大统一格局下的民族关系:

民族政策:四等人制

{21E4AEA4-8DFA-4A89-87EB-49C32662AFE0}等级

名称

民族

第一等

蒙古人

蒙古族

第二等

色目人

蒙古以外的西北、西域各族人,包括西夏、畏兀儿、回回等

第三等

汉人

北方的汉族,也包括已经入居中原的契丹、女真人

第四等

南人

原南宋统治区的居民,包括江浙、江西、湖广三行省和河南南部汉人及其他少数民族。

5.大统一格局下的民族关系:

元朝在鲜卑、女真等少数民族政权之后入主中原,实现了南北大统一,又展开了政治统一后进一步的民族交融。元朝时期,女真人、契丹人及部分蒙古人,相继融入了汉族群体,汉人族群的成分更为兼容多样。与此同时,数量众多的西域人,随蒙古征服进入中原和江南。据不完全统计,元朝时期东来的西域人有上百万人之众,在规模和数量上都远远超过了前代。西域人、蒙古人和汉人、南人间的文化互动影响,也是前所未有的。回族就是元朝西域人大规模东来的聚合物,即元朝及以前东来的西域人等,以伊斯兰教为纽带且操汉语而汇聚成的特殊民族共同体。

——李治安:《元史十八讲》,北京:中华书局,2016年,2-3页。

5.大统一格局下的民族关系:

“非我族类,其心必异”,要想控制统治范围内的各个民族,最好的办法就是,利用各民族之间的矛盾,区别对待各民族,使其互相牵制,以使统治民族坐收渔利。“四等人”制是统治技巧的表现之一,差异对待,最终省时省力地巩固自身统治。

——鲁玉《试论元代“四等人”制》

首先是区分蒙古、色目和汉族人民两大集团,保证蒙古贵族的统治地位;其次是在汉族人民中制造分裂,将其分为汉人、南人两部分,从而便于统治者自上操纵、控制。

区别对待

5.大统一格局下的民族关系:

元代多元文化的并存融汇,的确是隋唐文化多样化的繁荣鼎盛以后的又一段值得称道的现象。文化的发展繁荣,需要开放和多样化,也需要多个子文化或子文明之间的彼此碰撞、竞争。

——李治安:《元史十八讲》,北京:中华书局,2014年,230页。

民族交融使中华民族得到空前发展

元朝开放多元的文化政策,有利于打破原有民族文化中相对孤立的心理状态,推动了民族间文化的交融,从而促进了民族间的深度融合。

“大中国”内涵的进一步丰富

经郝经的阐发,元人的“中国观”完备形成,其要点是:“中国”的疆域是元统治地区加上南宋统治的江南;“中国”的人民是:汉人和少数民族两大部分;“中国”的文化是农耕文化和草原文化两大系统;“中国”主权的行使者,可以是汉人政权,也可以是“行中国之道”的少数民族政权。

——何志虎:《“中国观”在元代的转换》,载《内蒙古师范大学学报》2002年第5期。

元发扬辽金的“大中国”观,中华民族从多元走向一体

疆域达到最大

中国之域

中国之民

中国之名

“小中国”最终变成“大中国”

元朝以前的中国历史,包括汉、唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国才变成“大中国”。

——张帆:《元朝开启了“大中国”时代》,载《东方早报·上海书评》2015年6月

唐朝疆域图(公元669年) 元朝疆域图(公元1330年)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进