第十章 统计调查精品教案

文档属性

| 名称 | 第十章 统计调查精品教案 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 124.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2011-05-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

10.1.1统计调查

【课时分配】3课时

统计调查 (第一课时)

【教学目标】

1.了解通过全面调查收集数据的方法,并能够独立设计调查表.

2.了解全面调查的一般步骤和适用范围.

3.会画条形图和扇形图.

【教学重点与难点】

教学重点:了解全面调查的一般方法.

教学难点:了解运用全面调查的应用范围,并能根据已有数据画出条形图和扇形图.

【教学方法】

通过创设情境引发学生思考,引导学生积极动手动脑进行探索.教学环节的设计与展开都以生活中的常见问题为出发点,让学生在自主探索的过程中,形成自己的观点。

【教学过程】

一、创设情境 提出问题

(设计说明:以生活中常见问题创设情境,引起学生的探究兴趣,从而发现问题.)

问题:2001年7月13日,国际奥委会根据什么决定由中国承办2008年奥运会?在2008年北京奥运会上,人们又是根据什么知道中国队位列金牌榜第一位呢?

学生回答:国际奥委会根据投票的多少决定由哪个国家承办2008年奥运会,在这次投票中,第二轮北京得56票,多伦多得22票,巴黎得18票,伊斯坦布尔得9票(获得主办权需要52票),中国得标最多,所以由中国承办2008年奥运会.在2008年奥运会上,中国得到51枚金牌,是得到金牌数最多的国家,所以中国列于金牌榜第一位.

(教学说明:这两个问题只要学生能够说明中国得票最多,中国得到的金牌数最多即可,教师可以将问题的答案说明得更为详细,不仅激发学生的学习兴趣,也培养了学生的民族自豪感.)

二、探索新知 解决问题

1.自主探索,讨论收集数据的方法

(设计说明:从生活中常见的问题出发,合作探索收集数据的方法.)

问题1:如果要了解全班同学对新闻、体育、动画、娱乐、戏曲五类电视节目的喜爱情况,你会怎么做?

学生回答:要进行统计调查,可以举手,也可以调查问卷.

问题2:你能设计一份调查问卷来收集我们需要的数据吗?

学生探索交流,并进行设计.教师进行点拨,并说明设计应注意的问题.

问题3:如果想了解男、女生喜爱节目的差异,问卷中还应该包含什么内容?

学生回答:还应该增加性别.

(教学说明:本环节所提出的问题较少,但整个活动过程需要教师注意引导.特别是问题2,这是本环节的一个重点,教师要先让学生自己尝试进行设计,不能由教师一手代劳,并且好的设计教师要给予肯定.最后,教师可以通过提出“调查的目的是什么”“调查的对象是什么”“调查问卷应该包括哪些内容”“应该从哪些方面提出问题”“如何提问”“怎样设计选择答案”等问题,让学生体会设计一份调查问卷需要注意哪些问题.所以,一般说来,调查问卷应简明易答,内容一般包括调查中所提问题的设计、问题答案的设计、提问顺序的设计等.最后,教师要说明,这就是统计的第一个步骤“收集数据”.)

2. 集体合作,探究整理数据的方法

(设计说明:在已有数据的基础上,集体合作进行整理数据.)

问题1:利用调查问卷,我们现在收集到全班每一位同学喜爱的节目的编号,这些编号我们称为数据.观察下现的数据,你能看出全班同学喜爱各类节目的情况吗?

C C A D B C A D C D

C E A B D D B C C C

D B D C D D D C D C

E B B D D C C E B D

A B D D C B C B D D

学生回答:不能.

问题2:我们运用什么方法能够更为清晰地发现这些数据中的规律呢?

学生回答:数一数每个编号的个数;画“正”字;列表等.

问题3:我们一般都是列出一个表格,通过画“正”字进行记数,“正”字的每一划代表一个数据,这种方法被称为划记法.请同学们设计一个表格整理一下这些数据.

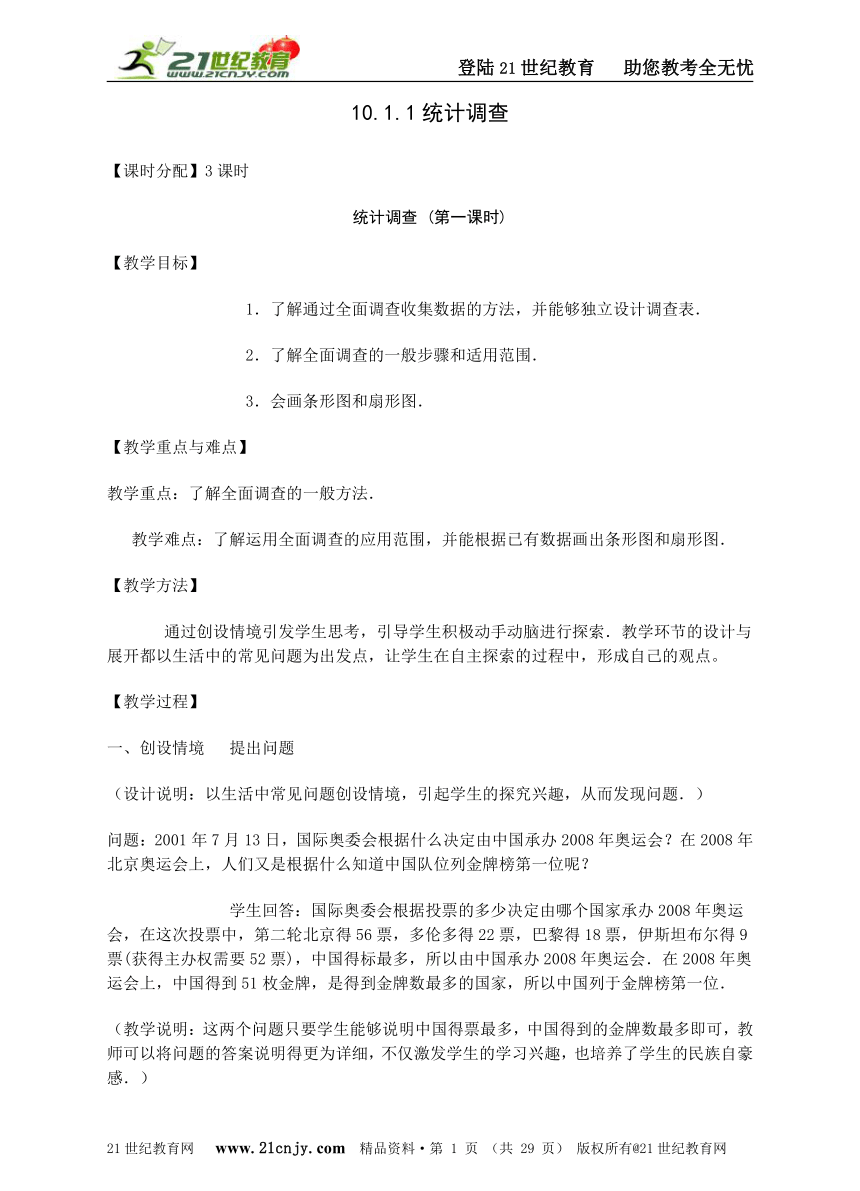

学生小组合作设计并完成下表.

全班同学最喜爱的节目统计表

问题4:从你所填的表中,你发现了什么特点,可以得到哪些信息?

学生回答:每一组的百分比之和是100%.喜欢娱乐的人最多,占总人数的36%,喜欢戏曲的人最少,只占6%等.

(教学说明:本环节教师要引导学生注意整理数据的准确性.特别是在问题3中,教师不仅可以采用小组合作的形式,也可以让学生进行板演.问题4中,教师要鼓励学生尝试自己设计统计表,并及给予适当的建议;对于统计表中的数据,教师要注意说明,有时各组的百分比之各会不等于100%,但很接近,这样的结论也是正确的,因为当每一组的百分比都取近似值时,它们的和也是近似值.而统计表的信息,只要学生的回答符合实际情况,教师就要给予肯定.最后,教师要强调,这就是统计的第二个步骤“整理数据”.)

3.运用条形图和扇形图描述和分析数据

(设计说明:画出条形图和扇形图,通过两种统计图的对比,感受条形图与扇形图的特点和作用.)

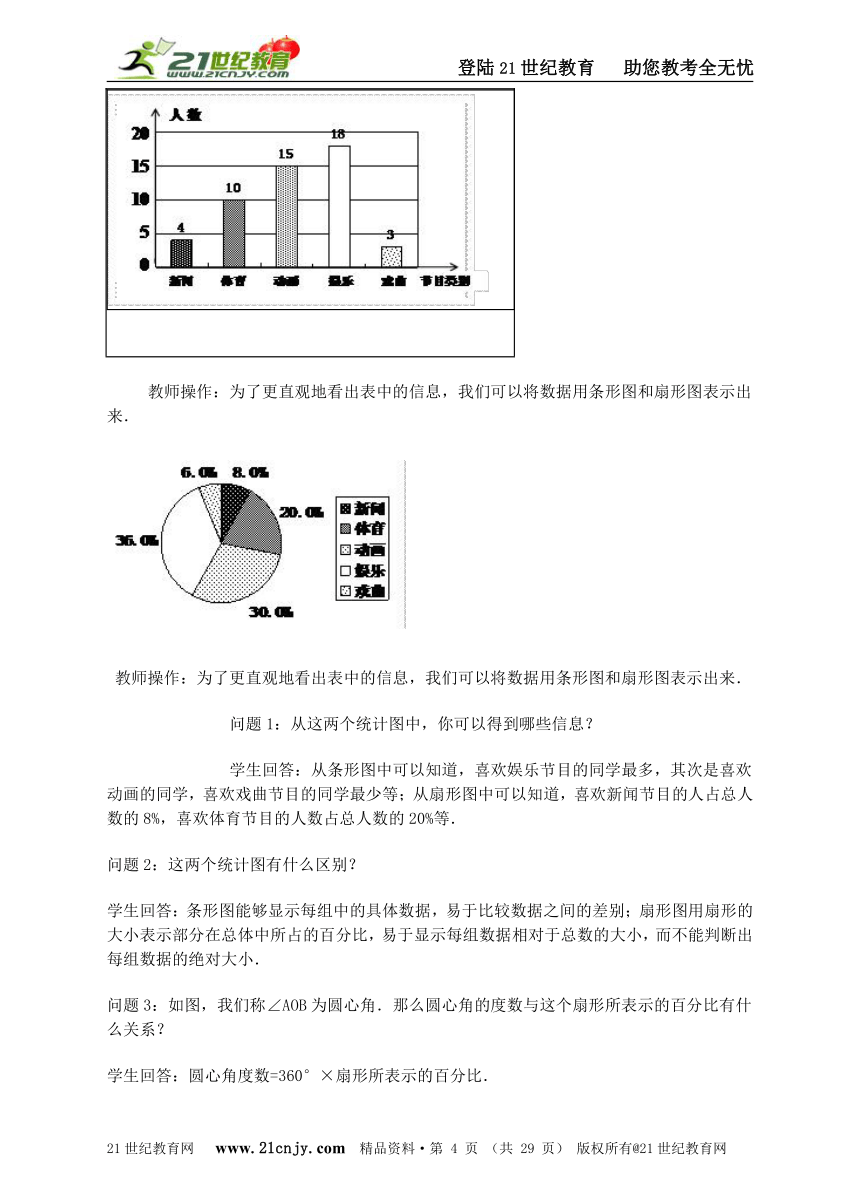

教师操作:为了更直观地看出表中的信息,我们可以将数据用条形图和扇形图表示出来.

教师操作:为了更直观地看出表中的信息,我们可以将数据用条形图和扇形图表示出来.

问题1:从这两个统计图中,你可以得到哪些信息?

学生回答:从条形图中可以知道,喜欢娱乐节目的同学最多,其次是喜欢动画的同学,喜欢戏曲节目的同学最少等;从扇形图中可以知道,喜欢新闻节目的人占总人数的8%,喜欢体育节目的人数占总人数的20%等.

问题2:这两个统计图有什么区别?

学生回答:条形图能够显示每组中的具体数据,易于比较数据之间的差别;扇形图用扇形的大小表示部分在总体中所占的百分比,易于显示每组数据相对于总数的大小,而不能判断出每组数据的绝对大小.

问题3:如图,我们称∠AOB为圆心角.那么圆心角的度数与这个扇形所表示的百分比有什么关系?

学生回答:圆心角度数=360°×扇形所表示的百分比.

问题4:思考,画扇形图的一般步骤是什么?

学生讨论回答:①收集数据;②整理数据,算出每组数据所代表的圆心角度数;③画扇形图.

(教学说明:通过演示统计图的完成过程,让学生感受利用统计图描述数据的好处,同时让学生通过条形图和扇形图对数据进行分析.分析数据时最好从三方面进行分析:①表面情况;②可以计算出的结果;③数据所反映的现实情况.对于条形图和扇形图,学生在小学都接触过,学生已经学过用条形图来描述数据,但对于扇形图学生只会从扇形图中读出信息,并没有学习如何画扇形图,所以些环节只讲解了扇形图的画法,这是本节课的一个重点.最后教师要说明,画出统计图,是描述数据的过程,而从统计图中得到一定的信息,则是分析数据的过程.至此统计调查的步骤结束.) 4.通过所学知识,总结本节内容

(设计说明:通过回顾所学知识的过程,独立总结统计调查的基本步骤.)

问题1:回顾本节课的学习过程,思考统计调查的基本步骤.

学生回答:统计调查的基本步骤是:①收集数据;②整理数据;③描述数据;④分析数据.

教师讲解:本节课我们对全班的每一位同学进行了喜爱哪种电视台节目的调查.这里,调查的对象是全班的每一位同学,所以我们对全班每一位同学都进行了调查.像这样的调查方式就被称为全面调查.

问题2:在生产生活中,你还知道哪些统计调查属于全面调查?

学生回答:人口普查等.

(教学说明:本环节教师要注意引导学生回顾探索知识的过程,而在问题2中,只要学生所举的调查方式适合于全面调查,教师就要给予肯定.)

三、巩固训练 熟练技能

(设计说明:通过基础的练习,使学生感受统计调查在生活中的广泛应用,培养学生的应用意识.)

练习1.下图是从1988年汉城奥运会到2008年北京奥运会中国队所获得的金牌数目的统计图,从这个统计图中你能得到哪些信息?

学生:1998年获得的金牌最少,只有5块;2008年获得的最多,有51块,大约20年前的10倍;中国获得的金牌数逐年增加,呈上升趋势;可以看出我国的体育发展水平越来越高等.

练习2.经调查,某班同学上学所用的交通工具中,自行车60%,公交车30%,其他10%,请画出扇形统计图以描述以上数据.

学生:自行车占圆心角度数=360°× 60% =216°;

公交车占圆心角度数=360°× 30% =108°;

其他占圆心角度数=360°× 10% =36°.

扇形图如右图所示.

(教学说明:从不同角度设计练习,巩固学生所学)

四、反思总结 情意发展

(设计说明:围绕三个问题,师生以谈话交流的形式,共同总结本节课的学习收获。)

问题1:本节课你学习了什么?

问题2:本节课你有哪些收获?

问题3:通过今天的学习,你想进一步探究的问题是什么?

(教学说明:以上设计再次通过对三个问题的思考引导学生回顾自己的学习过程,畅所欲言,加强反思、提炼及知识的归纳,纳入自己的知识结构)

五、课堂小结

1.本节主要学习全面调查的基本方法和步骤,以及扇形图的画法.

2.注意的问题:

(1)收集数据时调查表的设计要清晰.

(2)统计调查的基本步骤.

(3)条形图与扇形图的区别及扇形图的画法.

六、布置作业

课本158页习题10.1第1、2题;

(教学说明:及时作业是巩固课堂学习知识的重要环节,练习题是针对基础知识进行训练.)

七、拓展练习

(设计说明:在学习基础知识的基础上,拓展学生思维,提高学生的学习兴趣。)

练习:如图是某晚报“百姓热线”一周内接到热线电话的统计图,其中有关环境保护问题的电话最多,共70个,请回答下列问题:

(1)本周百姓热线”共接到热话多少个

(2)有关道路交通问题的电话有多少个

(3)根据下图的数据制作扇形统计图.

学生:(1)70÷35%=200(个).

本周“百姓热线”共接到热线电话200个.

(2)200×20%=40(个).

有关道路交通的电话有40个.

(3)表扬建议占10%;

房产建筑占15%;

环境保护占35%;

道路交通占20%;

其他投诉占15%;

奇闻轶事占5%.

(教学说明:教学时可根据实际做调整,题目并不是很难,所以最好让学生独立完成.)

【评价与反思】

在初中阶段,“统计与概率”领域主要学习收集、整理、描述和分析数据等处理数据的基本方法和概率的初步知识.本章是统计部分的第一章.本节课是学生第一次接触统计调查,所学内容也是在小学所学知识和日常生活经验的基础上进行更系统、更深入地研究,是一节探究课.

教材是从生活中的问题出发,引导学生经历数据处理的一般过程,体会统计调查在生活中广泛应用,既降低了学习难度,又激发了学生的学习兴趣.在整个的探究过程中,学生不仅学习了新的知识,也感受到了统计思想在生活中的应用.

教学设计上注重交流合作,让学生与学生的交流合作在探究过程中进行,使他们在自主探索的过程中感受统计调查在生活中的作用,并获得数学活动的经验,提高探究、发现和创新的能力。

统计调查 (第二课时)

【教学目标】

1.了解简单随机抽样的基本步骤和方法.

2..通过抽样调查,初步感受抽样的必要性,通过案例了解简单随机抽样.

【教学重点与难点】

教学重点:了解简单随机抽样调查的方法.

教学难点:简单随机抽样的应用.

【教学方法】

通过经历对具体案例的探究了解抽样调查,体会进行抽样调查的必要性.

【教学过程】

一、创设情境 提出问题

(设计说明:在现实生活中发现并提出简单的问题,吸引学生的注意力,激发学生自主学习的兴趣和积极性.)

问题:某校有2000名学生,想要了解全校学生对新闻、体育、动画、娱乐、戏曲五类电视节目的喜爱情况,怎样进行调查?

学生只要回答合理即可.

(教学说明:这里所提出问题与第一节相响应,只是在人数上加以变化,从而引发学生的思考.)

二、探索新知 解决问题

自主探究抽样调查

(设计说明:由相同的问题引出不同的调查方法.)

问题1:第一节课探索的问题与本节课所探索的问题有什么不同?

学生回答:人数不同.第一节课只调查50名同学的情况,而本节课要调查2000名学生的情况.

教师讲解:对于这2000名学生,我们可以一一进行调查,但这么做不仅要花费很长的时间,同时也要消耗大量的人力与物力.因此,面对这种情况,我们就需要寻找一既省时省力又能解决问题的方法,这就是抽样调查.

所谓的抽样调查,是一种抽取一部分对象进行调查,然后根据调查数据推断全体对象情况的一种较为简便的方法.其中,我们要考察的全体对象称为总体,组成总体的每一个对象称为个体,被抽取的那些个体组成了一个样本.

问题2:你能说出上面问题中的总体、个体和样本都是什么吗?

学生回答:总体是全校学生,个体是学校里的每一个学生,而抽取出来的所有学生组成了一个样本.

问题3:你认为抽取多少名学生进行调查比较合适?

学生回答的人数适量即可.

问题4:我们所抽取的学生的人数就叫做样本容量,即样本中个体的数量.你认为在抽取样本的时候应注意哪些问题?

学生讨论回答:抽取的样本应具有代表性和广泛性.

问题5:你有什么方法可以使每位同学被抽到的机会相等.

学生只要回答得合理即可.

教师讲解:下面是某同学抽取样本容量为100的调查数据统计表.像这样总体中的每一个个体都有相等的机会被抽到,这样的抽样方法就叫简单随机抽样.

抽样调查100名学生最喜爱节目的人数统计表

表格中的数据也可以用条形图和扇形图来描述(如下图),

从这几个图表中,你能得到哪些信息?

学生回答:可以根据已有的数据估算出全校学生喜欢各类节目所占的百分比等.

问题7:你能举出生活中运用简单随机抽样的实例吗?

学生回答:检验火柴的质量,灯的使用寿命,炸弹的破坏范围等.

问题8:通过以上的学习,你能说明一下简单随机抽样有哪些好处吗?

学生回答得合理即可,如:简单随机抽样较为省时省力,对总体的情况可以起到一个估计 的作用.

(教学说明:本环节设计的问题是为了引导学生经历数据处理的过程,所以教师要留给学生一定的时间和空间,要努力让所有学生都能参与到设计的活动中去,在活动的过程中建立统计观念.本环节的问题都有一定的开放性,教师要关注学生的结论,适时加以引导,特别是问题6中出现简单随机抽样的概念后,老师要让学生明白,用简单随机样本估计总体时,样本是总体的一部分,样本中喜爱种类节目的比例不是总体的比例,所得出的百分比只能用来估计总体的情况.)

三、巩固训练 熟练技能

(设计说明:通过基础练习,进一步感受抽样调查的实用性.)

练习1.下列调查方式合适的是( )

A. 要保证“神舟六号”载人飞船成功发射,对重要零部件采用抽查的方式

B.要了解中央电视台“新闻联播”节目的收视率,采用普查的方式

C. 要了解外国运动员对“奥运村”的满意度,采用抽样调查

D. 要了解一批灯泡的使用寿命,采用普查的方式

学生:选择C.

练习2.一次考试约20000名考生,从中抽取500名考生的成绩进行分析,这个问题的样本是( )

A.500 B.500名

C.500名考生 D.500名考生的成绩

学生:选择D.

练习3.指出下列调查中的总体、个体、样本和样本容量.

(1)从一批电视机中抽取20台,调查电视机的使用寿命.

(2)从学校七年级中抽取30名学生,调查学校七年级学生每周用于数学作业的时间.

学生:(1)总体是这一批电视机的使用寿命,个体是每台电视机的使用寿命,样本是20台电视机的使用寿命,样本容量是20.

(2)总体是学校七年级学生每周用于数学作业的时间,个体是学校七年级每名学生每周用于数学作业的时间,样本是30名学校七年级学生每周用于数学作业的时间,样本容量是30.

(教学说明:这三道练习题的设立是为了考查学生对抽样检查的掌握情况,特别是对抽样抽查中的总体、个体、样本及样本容量的理解.)

四、反思总结 情意发展

(设计说明:围绕三个问题,师生以谈话交流的形式,共同总结本节课的学习收获。)

问题1:本节课你学习了什么?

问题2:本节课你有哪些收获?

问题3:通过今天的学习,你想进一步探究的问题是什么?

(教学说明:以上设计再次通过对三个问题的思考引导学生回顾自己的学习过程,畅所欲言,加强反思、提炼及知识的归纳,纳入自己的知识结构)

五、课堂小结

1.本节主要学习抽样调查的方法.

3.注意的问题:

(1)只有在调查总体数目较多时才能使用抽样调查.

(2)抽样调查的总体、个体和样本都与调查的内容相联系,而样本容量只与样本的个体数有关.

六、布置作业

1、课本155页练习1、2、3;

(教学说明:及时作业是巩固课堂学习知识的重要环节,练习题主要训练学生对抽样调查的理解.)

七、拓展练习

(设计说明:在学习基础知识的基础上,拓展学生思维,提高学生的学习兴趣。)

练习1:下列问题适合抽样调查的个数是( )

①要了解一批炮弹的杀伤半径;②要了解一批鞭炮的爆炸百分率;③要了解某班学生的体重情况;④要了解2008北京奥运会的收视率;⑤要了解全国中小学生的视力情况.

A.4 B.3 C.2 D.1

学生:选择A.

练习2:为了了解某市老人的身体健康状况,在以下抽样调查中,你认为样本选择较好的是 (填序号)

①100位女性老人;②公园内100位老人;③在城市和乡镇先10个点,每个点任选10位老人.

学生:选择③.

(教学说明:本练习是以基础知识为主,出现非单一性的选择,以考查学生对抽样调查的理解.)

【评价与反思】

本节内容是在全面调查的基础上,增加调查人数,从而引出抽样调查.主要介绍简单随机抽样调查的方法及抽样调查中总体、个体、样本、样本容量的概念,属于探究课.

教材在学习了全面调查之后,以原有问题为基础,大幅增加调查的个体数量,从而引发学生探索更适宜的解决办法.整个过程前后呼应,过渡自然,使学生感受数学知识的连贯性,激发学生自主探索的意识.

教学设计上,虽然以自主探究学习为主,但对于某些学生从未接触过的概念,教师要适时给予说明和讲解,不仅要注重学生的交流合作,还要关注学生对新知识的理解情况,让学生在交流合作中发现数学的乐趣,在探究过程中提高数学的应用意识.

统计调查 (第三课时)

【教学目标】

1.感受分层抽样的必要性,初步掌握分层抽样的基本步骤和方法.

2.会用分层抽样的方法来收集数据、整理数据、分析数据、做出决策.

3.能利用分层抽样的知识解决简单实际生活中的问题,体会数学在实际生活中的作用,激发学生爱数学的热情.

【教学重点与难点】

教学重点:感受分层抽样的必要性,初步体会用分层抽样进行统计调查的思想.

教学难点:分层抽样方案的制定.

【教学方法】

创设情境,在第二节问题的基础上再加深难度,以激发学生的探索热情.教学环节的设计与展开,都在第二节问题基础上进行,使教学过程成为在教师指导下学生的一种自主探索的学习活动过程,在探索中形成自己的观点.

【教学过程】

一、创设情境 提出问题

(设计说明:在第二节问题的基础上扩展个体数量,将难度再次提升,激发学生的兴趣.)

问题:某地区有500万电视观众,要想了解他们对新闻、体育、动画、娱乐、戏曲五类节目的喜爱情况,你有什么办法?

(教学说明:教师提出问题,要引导学生积极思考,发现问题与第二节问题的不同.)

二、探索新知 解决问题

1.创设与第一、二节相同的情境,引起学生的关注

(设计说明:在第一节所设立的情境的基础上,再一次增大总体的数量,并且人群的构成也比较复杂,使学生便于抓住问题中的变化内容,突出问题的本质.)

问题1:上面的问题能不能用第二节中对学生的调查数据去估计整个地区电视观众的情况呢?为什么?

学生回答:不能,因为学生只能代表与他同年龄层断的人的喜好,而不能代表所有年龄层断人的喜好,不具有代表性.

问题2:讨论,如果抽取一个容量为1000的样本进行调查,你会怎样调查?

学生交流讨论,说出合理性的调查方案.

教师说明:用学生的调查数据去估计整个地区观众的情况肯定是不合适的,因为学生、成年人、老年人所喜欢的电视节目往往有着明显的不同,所以抽取样本的范围就要扩大.由于不同年龄段对节目的喜好有明显不同,而同一个年龄段对节目的喜好却有着共性,所以我们可以从不同的年龄段抽取一定的人数,再将这些人数进行汇总组成一个样本,这样抽取样本的方法是较为合理的.像这样将总体单位按其属性特征分成若干类型或层,然后在类型或层中随机抽取样本的方法称为分层抽样.

问题3:分层抽样时,每个年龄段所抽取的人数可以随便确定吗?为什么?

学生回答:不能随便确定.因为各年龄段对节目的喜好不同,所以哪个年龄段的人如果抽取得过多,就会使最后的结果出现过大的偏差,所以应按照一定的比例抽取各年龄段的样本数量.

问题4:如果青少年、成年人、老年人的人数比为2︰5︰3,试完成下面的表格,并根据统计表的数据画出条形图和扇形图.

学生回答:

年龄段人数 节目类型 青少年 成年人 老年人 合计 百分比

A新闻 11 125 103 239 23.9%

B体育 47 114 63 224 22.4%

C动画 55 53 18 126 12.6%

D娱乐 74 176 59 309 30.9%

E戏曲 13 32 57 102 10.2%

合计 200 500 300 1000 100%

条形图与扇形图如下:

问题5:你能从统计图中获得哪些信息?

学生回答:从样本的数据中,可以估计,该地区喜欢娱乐节目的人最多,喜欢戏曲节目的人最少等.教师讲解:这里体现了用样本估计总体的一种方法.因为我们选择的样本具有一定的代表性,所以利用样本中的数据就可以估计总体的情况.这是抽样调查目的.

问题6:通过前面的探索,你认为分层抽样有什么优点?它适用于什么样的统计调查?

学生回答:分层抽样的优点是,通过划分类型或分层,容易抽出具有代表性的调查样本;它适用于总体数量大,个体差异程度较大的情况.

问题7:根据上面统计表中的数据完成下表.

学生回答:

青少年 成年人 老年人

动画 27.5% 10.6% 6%

娱乐 37% 35.2% 19.7%

问题7:将上列数据绘成折线图,你能从中得到哪些信息?

学生:可以估计这个地区的观众随着年龄的增长,爱好娱乐类节目和动画类节目的人的百分比呈下降趋势.

(教学说明:本环节设计的问题是为了引导学生初步运用分层的思想,对总体进行分层抽样.在教学过程中,要让学生感受分层抽样的必要性,熟悉分层抽样的实施步骤.问题4中的统计表,表内的数据都中相互联系的,要引导学生找到突破点.而问题6的设立是要让学生感受,分层抽样不仅能较为有效地反映练习:列出各年龄段对新闻的喜爱情况统计表,并画出折线统计图 .

各个年龄段中喜爱新闻类节目情况统计表

年龄段类型 青少年 成年人 老年人

人数 11 125 103

百分比 5.5% 25% 34%

2.回顾所学内容,思考全面调查与抽样调查的特点

(设计说明:学生在学习了全面调查与抽样调查后,对这两种调查形式的特点进行回顾并总结,同时也要了解这两种调查形式的适用范围.)

问题1:回顾所学内容,全面调查与抽样调查各有什么特点?

学生回答:全面调查和抽样调查是收集数据的两种方式.全面调查收集到的数据全面、准确,但一般花费多、耗时长,而且某些调查不宜用全面调查.抽样调查具有花费少、省时的特点,但抽取的样本是否具有代表性,直接关系到对总体估计的准确程度.

问题2:如何判断用哪种方式进行调查?

学生回答:当总体数目较少,对个体情况进行统计时不会对个体本身或其他个体产生影响,这时一般采用全面调查;如果总体数目较多,对个体情况进行统计时会对个体本身或其他个体产生较为严重的影响时,一般采用抽样调查.

(教学说明:对于全面调查与抽样调查的特点,教师要让学生明白,全面调查虽然没有由总体中部分观测值进行推论所引起的抽样误差,但是在各阶段发生的整理上的牧羊却是避免不了的.所以并不能说全面调查的结果就一定比抽样调查的结果准确.而对于这两种调查形式的适用范围,不能仅仅通过总体数目的多少进行判断,还应以进行统计调查时是否会对个体产生影响作为一个判断标准,比如调查弹药的杀伤范围,就不能用全面调查.)

三、巩固训练 熟练技能

(设计说明:通过基础练习,让学生感受全面调查和抽样调查的应用,并区分全面调查与抽样调查的特点,形成基本的知识技能.)

练习1.要调查下面几个问题,你认为应该作全面调查还是抽样调查?

(1)了解全班同学每周体育锻炼的时间.

(2)调查市场上某种食品的色素含量是否符合国家标准.

(3)鞋厂检测生产的鞋底能承受的弯折次数.

学生:(1)用全面调查;(2)用抽样调查;(3)用抽样调查.

练习2.某市有100万人口,在一次对城市标志性建筑方案的民意调查中,随机调查了1万人,其中有6400人同意甲方案.则此可估计城市中,同意甲方案的大约有 万人.

学生:大约有64万人.

练习3.2003年我国遭受到非典型肺炎传染性疾病(SARS)的巨大灾难,全国人民万众一心,众志成城,抗击“非典”.图①是某中学“献爱心,抗非典”自愿捐款活动学生捐款情况制成的条形图,图②是该中学学生人数比例分布图,该校共有学生1450人.

(1)初三学生共捐款多少元?

(2)该校学生平均每人捐款多少元?

学生:(1)5.4×1450×(1-34%-38%)=2192.4(元)

(2) (元)

答:(1)初三学生共捐款2192.4元;(2)该校学生平均每人捐款6.45元.

练习4:为了解水库中鱼的总尾数,从中随机打捞100尾做上记号,放回水库中.过一段时间后,再捞取200尾鱼,其中做记号的鱼有5尾,请估计这个水库中鱼的总尾数.

学生:5÷100=5%,于是可估计200尾鱼占总数的5%.200÷5%=4000(尾),所以估计这个水库中共有鱼4000尾.

(教学说明:从不同角度设计练习,巩固学生所学,练习3要关注学生的计算过程.而练习4是一个较为典型的利用样本估计总体的习题,应让学生引起重视.)

四、反思总结 情意发展

(设计说明:围绕三个问题,师生以谈话交流的形式,共同总结本节课的学习收获。)

问题1:本节课你学习了什么?

问题2:本节课你有哪些收获?

问题3:通过今天的学习,你想进一步探究的问题是什么?

(教学说明:以上设计再次通过对三个问题的思考引导学生回顾自己的学习过程,畅所欲言,加强反思、提炼及知识的归纳,纳入自己的知识结构)

五、课堂小结

1.本节主要学习分层抽样的基本步骤和方法.

2.注意的问题:

(1)不能仅以总体数目的多少判断运用哪种调查方法,还应以进行统计调查时是否会对个体产生影响作为一个判断标准.

(2)分层抽样中,各层中可以采取同一种抽样方法,也可以采用不同的抽样方法.

六、布置作业

课本159页习题10.1中的4、5、6;

(教学说明:及时作业是巩固课堂学习知识的重要环节,练习题主要训练抽样调查的应用及全面调查与抽样调查的特点.)

七、拓展练习

(设计说明:在学习基础知识的基础上,拓展学生思维,提高学生的学习兴趣。)

练习1:王聪一空三口随旅游团去九寨沟旅游,王聪把旅途费用支出情况制成了如图所示的统计图.

(1)哪一部分的费用占整个支出的 ?

(2)若他们共花费人民币8600元,则在食宿上用去多少元?

(3)在第(2)问的条件下,这一家往返的路费共多少元?

学生:(1)购物;(2)2580;(3)3870.

练习2:某区教育局为了了解本区中小学生研究性学习的开展情况,抽查了某中学七年级甲、乙两班的部分学生,了解他们在一个月内参加课外研究性学习的次数情况,结果如下面统计图所示:

(1)在这次抽查中甲班被抽查了 人,乙班被抽查了 人;

(2)在被抽查的学生中,甲班学生共参加课外研究性学习 次,平均每人参加了 次,乙班学生共参加课外研究性学习 次,平均每人参加了 次;

(3)根据以上信息,用你学过的统计知识,估计甲、乙两班开展课外研究性学习方面哪个班级更好一些?为什么?

(4)从图中你还能得到哪些信息?(写出一种即可.)

学生:(1)10,10;(2)27,2.7,22,2.2;(3)甲班参加课外研究性学均次数大于乙班参加研究性学习的次数,所以在开展研究性学习情况方面早班更好一些;(4)略.

(教学说明:教学时可根据实际做调整,让学生亲身感受统计调查在生活中的应用.)

【评价与反思】

本节所学的内容是让学生经历利用分层抽样的方法处理数据、解决问题的全过程,从而感受分层抽样的必要性,是一节自主探究课.

教材是利用同一个问题情境层层深入,随着总体数目的不断增加,解决问题的方法也在不断改变.这种层层递进的形式也激发了学生主动探索的热情,通过研究解决问题的过程,增强用统计方法解决实际问题的意识,培养学生合作交流意识和探究精神,并体会数学在实际生活中的作用.

教学设计上,强调学生的自主探索,注重交流合作,让学生在交流合作的探究过程中获得数学活动的经验,提高探究、发现和创新的能力。

直方图 教学设计

10.2 直方图

【课时分配】2课时

【教学重点与难点】

教学重点:在具体的问题情境中,学会用直方图描述数据.

教学难点:画直方图时,组距和组数的确定.

【教学目标】

1.了解频数及频数分布的概念.

2.掌握用频数分布直方图、频数分布折线图描述频数分布情况的基本步骤.

3.理解组距、频数、频数分布的意义,能得用频数分布表绘制频数分布直方图.

【教学重点与难点】

教学重点:在具体的问题情境中,学会用直方图描述数据.

教学难点:画直方图时,组距和组数的确定

【教学方法】

通过创设情境,让学生感受已知数据与以往的不同,从而引起学生进行探索的兴趣.教学环节的设计与展开,都以学生的交流合作为主,使教学过程成为在教师指导下学生的一种自主探索的学习活动过程,在探索中形成自己的观点。

【教学过程】

一、创设情境 提出问题

(设计说明:在学生所熟悉的实际情境中发现问题,在师生的互动中了解问题的实质,在学生的合作交流中解决问题.)

问题:为了参加全校各年级之间的广播体操比赛,七年级准备从63名同学中挑出身高相差不多的40名同学参加比赛,为此收集到了这63名同学的身高(单位:cm)如下:

158 158 160 168 159 159 151 158 159

168 158 154 158 154 169 158 158 158

159 167 170 153 160 160 159 159 160

149 163 163 162 172 161 153 156 162

162 163 157 162 162 161 157 157 164

155 165 166 156 154 166 164 165

156 157 153 165 159 157 155 164 156

选择身高在哪个范围的学生参加呢?

学生猜测.

(教学说明:教师提出问题,引导学生发现此情境与以往设立的情境的不同,从而引民学生的思考.由于数据较多,在教学中要注意读取数据的准确性.)

二、探索新知 解决问题

1.发现数据的不同,探索解决问题的方法

(设计说明:由以上数据,让学生发现此数据与以往所见数据的不同,从而引发学生的探究兴趣.)

问题1:如何整理上面的数据?

学生思考、讨论并回答:为了使参赛选手的身高比较整齐,要知道同学们的身高分布情况,所以应对这些数据进行分组整理.

问题2:如何分组较为合理?

学生讨论回答:先算出学生的身高最多相差多少,再将这些身高平均分成几组.新课 标 第一 网

教师讲解:在上面的数据中,最小值是149,最大值是172,它们的差是23,所以身高的变化范围是23cm,这个最大值与最小值的差就叫做极差.计算极差是分组的第一步.下面我们把所有数据分成若干组,每个小组的两个端点之间的距离,也就是组内数据的取值范围称为组距.根据问题的需要,各组的组距可以相同也可以不同.在现阶段,我们都进行等距分组.

问题3:你决定选定多少cm为一个组距?

学生回答,只要合理即可.

问题4:我们以3cm为一个组距,可以将上面的数据分成几组?

学生计算并回答:7组或8组.

教师讲解:我们用 .面对这种情况,我们采取进一的方法,无论最后得到的结果是什么数,我们都要加一位.所以应该是8组.这8组分别是:149≤x<152,152≤x<155,155≤x<158,…,170≤x<173.注意每一组都含有最小值,不含最大值.当然,根据实际情况也可以不含最小值而含有最大值.因为本题中取到了最小值149,所以我们选用含最小值的情况.在实际问题中,组距和组数的确定没有固定的标准,人们要凭借经验和所研究的具体问题来决定.一般说来,数据越多,分的组也越多,但当数据在100个以内时,我们一般按数据的多少将数据分成5~12组.

问题5:请小组内合作,自己设计一个统计表,并将数据整理到统计表中.

学生小组内合作完成下表:

教师讲解:在这个表中,我们对落在各个小组内的数据进行累计,各小组内数据的个数,即小组内的人数,我们称为频数.所以我们将“小组内的人数”改为“频数”就得到下面的这个频数分布表.

问题6:从频数分布表中,你认为应该选取哪个身高范围的同学参加呢?

学生回答:从频数分布表中可以看出,身高在155≤x<158,158≤x<161,161≤x<164三个组内的人数最多,共有12+19+10=41(人),所以可以从155~164cm(不含164cm)的学生中选取队员.

问题7:根据频数分布表,你如何描述数据?

学生回答:可以用条形图来描述数据.

教师讲解:条形图在进行描述数据时,横轴一般都代表了一个固定的组别或数值,所以为了更直观形象地看出频数分布的情况,我们可以根据频数分布表画出频数分布直方图.

问题8:从这个频数分布直方图中,我们可以发现,横轴表示身高,纵轴表示频数与组距的比值.你能试着计算出小长方形的面积表示什么吗?

学生回答:小长方形的面积=组距× =频数.所以小长方形的面积表示的是频数.

教师讲解:由此可见,小长方形的面积反映的是数据落在各个小组内的频数的大小,小长方形的高是频数与组距的比值.在等距分组时,由于各小长方形的面积与高的比等于组距,是一个常数,所以在画等距分组的频数分布直方图时,为画图与看图方便,通常直接用小长方形的高表示频数.如下图.

同时,在频数分布直方图的基础上,我们还可以用频数折线图来描述频数的分布情况.方法是:首先取直方图中每一个长方形上边的中点,然后在横轴上直方图的左右取两个值为0的点,它们分别与直方图的左右相距半个组距,再将所取的这些点用线段依次连接起来,不得到频数分布折线图.

问题9:根据以上环节,总结利用直方图处理数据的一般步骤是什么?

学生回答:①计算极差;②决定组距和组数;③列出频数分布表;④画出频数分布直方图.

(教学说明:本环节的设计主要以教师的引导为主,同时对于学生不熟悉的知识和内容加以详细讲解.在这个环节中,对于组距和组数的确定,教师不必一定要按照上述方法进行,可以让学生自己选择组距,计算出组出,再由师生共同完成整个的统计过程.其主要目的是为了让学生感受频数分布直方图的适用范围及利用直方图进行统计的过程和方法.对于数据的整理,教师要强调,对数据要遵循“不重不漏”的原则,所以在分组的时候我们采用了“上限不在内”的原则.)

三、巩固训练 熟练技能

(设计说明:通过基础练习,帮助学生进一步掌握利用频数分布直方图描述数据的方法和过程.)

练习1.某数据的最大值与最小值差是31,某同学把它分成8组,已知组距是整数,则组距是 .

学生:组距是4.

练习2.已知数据25,21,23,27,29,24,22,26,27,26,25,25,26,28,30,28,29,26,24,25.如果取组距为3,那么应分成 组.

学生:应分成4组.

练习3.已知50个数据的分组及各组的频数如下:

54~56 4

56~58 7

58~60 9

60~62 11

62~64 10

64~66 6

66~68 3

五、作业布置课本169页习题10.2 第2,3题。

10.2直方图(2)

教学目标:

1、学会用简单频数分布直方图(等距分组)和折线图描述数据的方法,进一步体会统计图表在描述数据中的作用,会根据问题需要选择适当的统计图描述数据。

2、通过实际参与收集、整理、描述和分析数据的活动,经历统计的一般过程感受统计在生活和生产中的作用,增强学习统计的兴趣,初步建立统计的观念培养重视调查研究的良好习惯和科学态度。

教学重点:频数分布直方图、频数折线图

教学难点:频数分布直方图的绘制

解决重难点的方法:

1、 在统计过程中学习统计,改进学生的学习方式。

2、 突出数据处理的基本过程,注意统计思想的渗透与体现。

教学过程:

一.复习上节课知识

画频数分布直方图的一般步骤有哪些?

二.授新

讲解教材166页例题

三、课堂练习

四、小结

1、频数分布直方图和折线图是描述数据的主要内容,一般直方图是用矩形面积表示频数的,而对于等距分组的情形,为看图与画图方便可以改为用矩形的高表示频数。

2、怎样利用直方图来描述数据。

五、作业: 教科书169页习题10.2第3、4题

数据的收集、整理与描述(小结)

一、 背景与意义分析

统计主要研究现实生活中的数据,它通过收集、整理、描述和分析数据来帮助人们对事物的发展作出合理的判断,能够利用数据信息和对数据进行处理已成为信息时代每一位公民必备的素质。通过对本章全面调查和抽样调查的学习,学生可基本掌握收集和整理数据的方法。

二、 学习与导学目标

1 知识积累与疏导:通过复习小结,进一步领悟到现实生活中通过数据处理,对未知的事情作出合理的推断的事实。

2 技能掌握与指导:通过复习,进一步明确数据处理的一般过程。

3 智能提高与训导:在与他人交流合作的过程中学会设计调查问卷。

4 情感修炼与提高:积极创设情境,参与调查、整理数据,体会社会调查的艰辛与乐趣。

5 观念确认与引导:体会从实践中来到实践中去的辨证思想。

三、 障碍与生成关注

调查问卷的设计及根据调查总结的报告给出合理的预测。

四、 学程与导程活动

活动一 回顾本章内容,绘制知识结构图

数据处理的一般过程:

制表 绘图

活动二 例题:调查中学生课外阅读情况(时间)

同学小组讨论,设计调查问卷。(抽样调查)

活动三 调查我校初一学生最喜爱的球类活动

设计问卷 (全面调查) 小组讨论,完善问卷。

六、 练习与拓展选题

型

类

目

节

比

分

百

段

龄

年

扇形图

折线图

直方图

条形图

抽样调查

全面调查

收集数据

整理数据

描述数据

分析数据

得出结论

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 29 页 (共 29 页) 版权所有@21世纪教育网

10.1.1统计调查

【课时分配】3课时

统计调查 (第一课时)

【教学目标】

1.了解通过全面调查收集数据的方法,并能够独立设计调查表.

2.了解全面调查的一般步骤和适用范围.

3.会画条形图和扇形图.

【教学重点与难点】

教学重点:了解全面调查的一般方法.

教学难点:了解运用全面调查的应用范围,并能根据已有数据画出条形图和扇形图.

【教学方法】

通过创设情境引发学生思考,引导学生积极动手动脑进行探索.教学环节的设计与展开都以生活中的常见问题为出发点,让学生在自主探索的过程中,形成自己的观点。

【教学过程】

一、创设情境 提出问题

(设计说明:以生活中常见问题创设情境,引起学生的探究兴趣,从而发现问题.)

问题:2001年7月13日,国际奥委会根据什么决定由中国承办2008年奥运会?在2008年北京奥运会上,人们又是根据什么知道中国队位列金牌榜第一位呢?

学生回答:国际奥委会根据投票的多少决定由哪个国家承办2008年奥运会,在这次投票中,第二轮北京得56票,多伦多得22票,巴黎得18票,伊斯坦布尔得9票(获得主办权需要52票),中国得标最多,所以由中国承办2008年奥运会.在2008年奥运会上,中国得到51枚金牌,是得到金牌数最多的国家,所以中国列于金牌榜第一位.

(教学说明:这两个问题只要学生能够说明中国得票最多,中国得到的金牌数最多即可,教师可以将问题的答案说明得更为详细,不仅激发学生的学习兴趣,也培养了学生的民族自豪感.)

二、探索新知 解决问题

1.自主探索,讨论收集数据的方法

(设计说明:从生活中常见的问题出发,合作探索收集数据的方法.)

问题1:如果要了解全班同学对新闻、体育、动画、娱乐、戏曲五类电视节目的喜爱情况,你会怎么做?

学生回答:要进行统计调查,可以举手,也可以调查问卷.

问题2:你能设计一份调查问卷来收集我们需要的数据吗?

学生探索交流,并进行设计.教师进行点拨,并说明设计应注意的问题.

问题3:如果想了解男、女生喜爱节目的差异,问卷中还应该包含什么内容?

学生回答:还应该增加性别.

(教学说明:本环节所提出的问题较少,但整个活动过程需要教师注意引导.特别是问题2,这是本环节的一个重点,教师要先让学生自己尝试进行设计,不能由教师一手代劳,并且好的设计教师要给予肯定.最后,教师可以通过提出“调查的目的是什么”“调查的对象是什么”“调查问卷应该包括哪些内容”“应该从哪些方面提出问题”“如何提问”“怎样设计选择答案”等问题,让学生体会设计一份调查问卷需要注意哪些问题.所以,一般说来,调查问卷应简明易答,内容一般包括调查中所提问题的设计、问题答案的设计、提问顺序的设计等.最后,教师要说明,这就是统计的第一个步骤“收集数据”.)

2. 集体合作,探究整理数据的方法

(设计说明:在已有数据的基础上,集体合作进行整理数据.)

问题1:利用调查问卷,我们现在收集到全班每一位同学喜爱的节目的编号,这些编号我们称为数据.观察下现的数据,你能看出全班同学喜爱各类节目的情况吗?

C C A D B C A D C D

C E A B D D B C C C

D B D C D D D C D C

E B B D D C C E B D

A B D D C B C B D D

学生回答:不能.

问题2:我们运用什么方法能够更为清晰地发现这些数据中的规律呢?

学生回答:数一数每个编号的个数;画“正”字;列表等.

问题3:我们一般都是列出一个表格,通过画“正”字进行记数,“正”字的每一划代表一个数据,这种方法被称为划记法.请同学们设计一个表格整理一下这些数据.

学生小组合作设计并完成下表.

全班同学最喜爱的节目统计表

问题4:从你所填的表中,你发现了什么特点,可以得到哪些信息?

学生回答:每一组的百分比之和是100%.喜欢娱乐的人最多,占总人数的36%,喜欢戏曲的人最少,只占6%等.

(教学说明:本环节教师要引导学生注意整理数据的准确性.特别是在问题3中,教师不仅可以采用小组合作的形式,也可以让学生进行板演.问题4中,教师要鼓励学生尝试自己设计统计表,并及给予适当的建议;对于统计表中的数据,教师要注意说明,有时各组的百分比之各会不等于100%,但很接近,这样的结论也是正确的,因为当每一组的百分比都取近似值时,它们的和也是近似值.而统计表的信息,只要学生的回答符合实际情况,教师就要给予肯定.最后,教师要强调,这就是统计的第二个步骤“整理数据”.)

3.运用条形图和扇形图描述和分析数据

(设计说明:画出条形图和扇形图,通过两种统计图的对比,感受条形图与扇形图的特点和作用.)

教师操作:为了更直观地看出表中的信息,我们可以将数据用条形图和扇形图表示出来.

教师操作:为了更直观地看出表中的信息,我们可以将数据用条形图和扇形图表示出来.

问题1:从这两个统计图中,你可以得到哪些信息?

学生回答:从条形图中可以知道,喜欢娱乐节目的同学最多,其次是喜欢动画的同学,喜欢戏曲节目的同学最少等;从扇形图中可以知道,喜欢新闻节目的人占总人数的8%,喜欢体育节目的人数占总人数的20%等.

问题2:这两个统计图有什么区别?

学生回答:条形图能够显示每组中的具体数据,易于比较数据之间的差别;扇形图用扇形的大小表示部分在总体中所占的百分比,易于显示每组数据相对于总数的大小,而不能判断出每组数据的绝对大小.

问题3:如图,我们称∠AOB为圆心角.那么圆心角的度数与这个扇形所表示的百分比有什么关系?

学生回答:圆心角度数=360°×扇形所表示的百分比.

问题4:思考,画扇形图的一般步骤是什么?

学生讨论回答:①收集数据;②整理数据,算出每组数据所代表的圆心角度数;③画扇形图.

(教学说明:通过演示统计图的完成过程,让学生感受利用统计图描述数据的好处,同时让学生通过条形图和扇形图对数据进行分析.分析数据时最好从三方面进行分析:①表面情况;②可以计算出的结果;③数据所反映的现实情况.对于条形图和扇形图,学生在小学都接触过,学生已经学过用条形图来描述数据,但对于扇形图学生只会从扇形图中读出信息,并没有学习如何画扇形图,所以些环节只讲解了扇形图的画法,这是本节课的一个重点.最后教师要说明,画出统计图,是描述数据的过程,而从统计图中得到一定的信息,则是分析数据的过程.至此统计调查的步骤结束.) 4.通过所学知识,总结本节内容

(设计说明:通过回顾所学知识的过程,独立总结统计调查的基本步骤.)

问题1:回顾本节课的学习过程,思考统计调查的基本步骤.

学生回答:统计调查的基本步骤是:①收集数据;②整理数据;③描述数据;④分析数据.

教师讲解:本节课我们对全班的每一位同学进行了喜爱哪种电视台节目的调查.这里,调查的对象是全班的每一位同学,所以我们对全班每一位同学都进行了调查.像这样的调查方式就被称为全面调查.

问题2:在生产生活中,你还知道哪些统计调查属于全面调查?

学生回答:人口普查等.

(教学说明:本环节教师要注意引导学生回顾探索知识的过程,而在问题2中,只要学生所举的调查方式适合于全面调查,教师就要给予肯定.)

三、巩固训练 熟练技能

(设计说明:通过基础的练习,使学生感受统计调查在生活中的广泛应用,培养学生的应用意识.)

练习1.下图是从1988年汉城奥运会到2008年北京奥运会中国队所获得的金牌数目的统计图,从这个统计图中你能得到哪些信息?

学生:1998年获得的金牌最少,只有5块;2008年获得的最多,有51块,大约20年前的10倍;中国获得的金牌数逐年增加,呈上升趋势;可以看出我国的体育发展水平越来越高等.

练习2.经调查,某班同学上学所用的交通工具中,自行车60%,公交车30%,其他10%,请画出扇形统计图以描述以上数据.

学生:自行车占圆心角度数=360°× 60% =216°;

公交车占圆心角度数=360°× 30% =108°;

其他占圆心角度数=360°× 10% =36°.

扇形图如右图所示.

(教学说明:从不同角度设计练习,巩固学生所学)

四、反思总结 情意发展

(设计说明:围绕三个问题,师生以谈话交流的形式,共同总结本节课的学习收获。)

问题1:本节课你学习了什么?

问题2:本节课你有哪些收获?

问题3:通过今天的学习,你想进一步探究的问题是什么?

(教学说明:以上设计再次通过对三个问题的思考引导学生回顾自己的学习过程,畅所欲言,加强反思、提炼及知识的归纳,纳入自己的知识结构)

五、课堂小结

1.本节主要学习全面调查的基本方法和步骤,以及扇形图的画法.

2.注意的问题:

(1)收集数据时调查表的设计要清晰.

(2)统计调查的基本步骤.

(3)条形图与扇形图的区别及扇形图的画法.

六、布置作业

课本158页习题10.1第1、2题;

(教学说明:及时作业是巩固课堂学习知识的重要环节,练习题是针对基础知识进行训练.)

七、拓展练习

(设计说明:在学习基础知识的基础上,拓展学生思维,提高学生的学习兴趣。)

练习:如图是某晚报“百姓热线”一周内接到热线电话的统计图,其中有关环境保护问题的电话最多,共70个,请回答下列问题:

(1)本周百姓热线”共接到热话多少个

(2)有关道路交通问题的电话有多少个

(3)根据下图的数据制作扇形统计图.

学生:(1)70÷35%=200(个).

本周“百姓热线”共接到热线电话200个.

(2)200×20%=40(个).

有关道路交通的电话有40个.

(3)表扬建议占10%;

房产建筑占15%;

环境保护占35%;

道路交通占20%;

其他投诉占15%;

奇闻轶事占5%.

(教学说明:教学时可根据实际做调整,题目并不是很难,所以最好让学生独立完成.)

【评价与反思】

在初中阶段,“统计与概率”领域主要学习收集、整理、描述和分析数据等处理数据的基本方法和概率的初步知识.本章是统计部分的第一章.本节课是学生第一次接触统计调查,所学内容也是在小学所学知识和日常生活经验的基础上进行更系统、更深入地研究,是一节探究课.

教材是从生活中的问题出发,引导学生经历数据处理的一般过程,体会统计调查在生活中广泛应用,既降低了学习难度,又激发了学生的学习兴趣.在整个的探究过程中,学生不仅学习了新的知识,也感受到了统计思想在生活中的应用.

教学设计上注重交流合作,让学生与学生的交流合作在探究过程中进行,使他们在自主探索的过程中感受统计调查在生活中的作用,并获得数学活动的经验,提高探究、发现和创新的能力。

统计调查 (第二课时)

【教学目标】

1.了解简单随机抽样的基本步骤和方法.

2..通过抽样调查,初步感受抽样的必要性,通过案例了解简单随机抽样.

【教学重点与难点】

教学重点:了解简单随机抽样调查的方法.

教学难点:简单随机抽样的应用.

【教学方法】

通过经历对具体案例的探究了解抽样调查,体会进行抽样调查的必要性.

【教学过程】

一、创设情境 提出问题

(设计说明:在现实生活中发现并提出简单的问题,吸引学生的注意力,激发学生自主学习的兴趣和积极性.)

问题:某校有2000名学生,想要了解全校学生对新闻、体育、动画、娱乐、戏曲五类电视节目的喜爱情况,怎样进行调查?

学生只要回答合理即可.

(教学说明:这里所提出问题与第一节相响应,只是在人数上加以变化,从而引发学生的思考.)

二、探索新知 解决问题

自主探究抽样调查

(设计说明:由相同的问题引出不同的调查方法.)

问题1:第一节课探索的问题与本节课所探索的问题有什么不同?

学生回答:人数不同.第一节课只调查50名同学的情况,而本节课要调查2000名学生的情况.

教师讲解:对于这2000名学生,我们可以一一进行调查,但这么做不仅要花费很长的时间,同时也要消耗大量的人力与物力.因此,面对这种情况,我们就需要寻找一既省时省力又能解决问题的方法,这就是抽样调查.

所谓的抽样调查,是一种抽取一部分对象进行调查,然后根据调查数据推断全体对象情况的一种较为简便的方法.其中,我们要考察的全体对象称为总体,组成总体的每一个对象称为个体,被抽取的那些个体组成了一个样本.

问题2:你能说出上面问题中的总体、个体和样本都是什么吗?

学生回答:总体是全校学生,个体是学校里的每一个学生,而抽取出来的所有学生组成了一个样本.

问题3:你认为抽取多少名学生进行调查比较合适?

学生回答的人数适量即可.

问题4:我们所抽取的学生的人数就叫做样本容量,即样本中个体的数量.你认为在抽取样本的时候应注意哪些问题?

学生讨论回答:抽取的样本应具有代表性和广泛性.

问题5:你有什么方法可以使每位同学被抽到的机会相等.

学生只要回答得合理即可.

教师讲解:下面是某同学抽取样本容量为100的调查数据统计表.像这样总体中的每一个个体都有相等的机会被抽到,这样的抽样方法就叫简单随机抽样.

抽样调查100名学生最喜爱节目的人数统计表

表格中的数据也可以用条形图和扇形图来描述(如下图),

从这几个图表中,你能得到哪些信息?

学生回答:可以根据已有的数据估算出全校学生喜欢各类节目所占的百分比等.

问题7:你能举出生活中运用简单随机抽样的实例吗?

学生回答:检验火柴的质量,灯的使用寿命,炸弹的破坏范围等.

问题8:通过以上的学习,你能说明一下简单随机抽样有哪些好处吗?

学生回答得合理即可,如:简单随机抽样较为省时省力,对总体的情况可以起到一个估计 的作用.

(教学说明:本环节设计的问题是为了引导学生经历数据处理的过程,所以教师要留给学生一定的时间和空间,要努力让所有学生都能参与到设计的活动中去,在活动的过程中建立统计观念.本环节的问题都有一定的开放性,教师要关注学生的结论,适时加以引导,特别是问题6中出现简单随机抽样的概念后,老师要让学生明白,用简单随机样本估计总体时,样本是总体的一部分,样本中喜爱种类节目的比例不是总体的比例,所得出的百分比只能用来估计总体的情况.)

三、巩固训练 熟练技能

(设计说明:通过基础练习,进一步感受抽样调查的实用性.)

练习1.下列调查方式合适的是( )

A. 要保证“神舟六号”载人飞船成功发射,对重要零部件采用抽查的方式

B.要了解中央电视台“新闻联播”节目的收视率,采用普查的方式

C. 要了解外国运动员对“奥运村”的满意度,采用抽样调查

D. 要了解一批灯泡的使用寿命,采用普查的方式

学生:选择C.

练习2.一次考试约20000名考生,从中抽取500名考生的成绩进行分析,这个问题的样本是( )

A.500 B.500名

C.500名考生 D.500名考生的成绩

学生:选择D.

练习3.指出下列调查中的总体、个体、样本和样本容量.

(1)从一批电视机中抽取20台,调查电视机的使用寿命.

(2)从学校七年级中抽取30名学生,调查学校七年级学生每周用于数学作业的时间.

学生:(1)总体是这一批电视机的使用寿命,个体是每台电视机的使用寿命,样本是20台电视机的使用寿命,样本容量是20.

(2)总体是学校七年级学生每周用于数学作业的时间,个体是学校七年级每名学生每周用于数学作业的时间,样本是30名学校七年级学生每周用于数学作业的时间,样本容量是30.

(教学说明:这三道练习题的设立是为了考查学生对抽样检查的掌握情况,特别是对抽样抽查中的总体、个体、样本及样本容量的理解.)

四、反思总结 情意发展

(设计说明:围绕三个问题,师生以谈话交流的形式,共同总结本节课的学习收获。)

问题1:本节课你学习了什么?

问题2:本节课你有哪些收获?

问题3:通过今天的学习,你想进一步探究的问题是什么?

(教学说明:以上设计再次通过对三个问题的思考引导学生回顾自己的学习过程,畅所欲言,加强反思、提炼及知识的归纳,纳入自己的知识结构)

五、课堂小结

1.本节主要学习抽样调查的方法.

3.注意的问题:

(1)只有在调查总体数目较多时才能使用抽样调查.

(2)抽样调查的总体、个体和样本都与调查的内容相联系,而样本容量只与样本的个体数有关.

六、布置作业

1、课本155页练习1、2、3;

(教学说明:及时作业是巩固课堂学习知识的重要环节,练习题主要训练学生对抽样调查的理解.)

七、拓展练习

(设计说明:在学习基础知识的基础上,拓展学生思维,提高学生的学习兴趣。)

练习1:下列问题适合抽样调查的个数是( )

①要了解一批炮弹的杀伤半径;②要了解一批鞭炮的爆炸百分率;③要了解某班学生的体重情况;④要了解2008北京奥运会的收视率;⑤要了解全国中小学生的视力情况.

A.4 B.3 C.2 D.1

学生:选择A.

练习2:为了了解某市老人的身体健康状况,在以下抽样调查中,你认为样本选择较好的是 (填序号)

①100位女性老人;②公园内100位老人;③在城市和乡镇先10个点,每个点任选10位老人.

学生:选择③.

(教学说明:本练习是以基础知识为主,出现非单一性的选择,以考查学生对抽样调查的理解.)

【评价与反思】

本节内容是在全面调查的基础上,增加调查人数,从而引出抽样调查.主要介绍简单随机抽样调查的方法及抽样调查中总体、个体、样本、样本容量的概念,属于探究课.

教材在学习了全面调查之后,以原有问题为基础,大幅增加调查的个体数量,从而引发学生探索更适宜的解决办法.整个过程前后呼应,过渡自然,使学生感受数学知识的连贯性,激发学生自主探索的意识.

教学设计上,虽然以自主探究学习为主,但对于某些学生从未接触过的概念,教师要适时给予说明和讲解,不仅要注重学生的交流合作,还要关注学生对新知识的理解情况,让学生在交流合作中发现数学的乐趣,在探究过程中提高数学的应用意识.

统计调查 (第三课时)

【教学目标】

1.感受分层抽样的必要性,初步掌握分层抽样的基本步骤和方法.

2.会用分层抽样的方法来收集数据、整理数据、分析数据、做出决策.

3.能利用分层抽样的知识解决简单实际生活中的问题,体会数学在实际生活中的作用,激发学生爱数学的热情.

【教学重点与难点】

教学重点:感受分层抽样的必要性,初步体会用分层抽样进行统计调查的思想.

教学难点:分层抽样方案的制定.

【教学方法】

创设情境,在第二节问题的基础上再加深难度,以激发学生的探索热情.教学环节的设计与展开,都在第二节问题基础上进行,使教学过程成为在教师指导下学生的一种自主探索的学习活动过程,在探索中形成自己的观点.

【教学过程】

一、创设情境 提出问题

(设计说明:在第二节问题的基础上扩展个体数量,将难度再次提升,激发学生的兴趣.)

问题:某地区有500万电视观众,要想了解他们对新闻、体育、动画、娱乐、戏曲五类节目的喜爱情况,你有什么办法?

(教学说明:教师提出问题,要引导学生积极思考,发现问题与第二节问题的不同.)

二、探索新知 解决问题

1.创设与第一、二节相同的情境,引起学生的关注

(设计说明:在第一节所设立的情境的基础上,再一次增大总体的数量,并且人群的构成也比较复杂,使学生便于抓住问题中的变化内容,突出问题的本质.)

问题1:上面的问题能不能用第二节中对学生的调查数据去估计整个地区电视观众的情况呢?为什么?

学生回答:不能,因为学生只能代表与他同年龄层断的人的喜好,而不能代表所有年龄层断人的喜好,不具有代表性.

问题2:讨论,如果抽取一个容量为1000的样本进行调查,你会怎样调查?

学生交流讨论,说出合理性的调查方案.

教师说明:用学生的调查数据去估计整个地区观众的情况肯定是不合适的,因为学生、成年人、老年人所喜欢的电视节目往往有着明显的不同,所以抽取样本的范围就要扩大.由于不同年龄段对节目的喜好有明显不同,而同一个年龄段对节目的喜好却有着共性,所以我们可以从不同的年龄段抽取一定的人数,再将这些人数进行汇总组成一个样本,这样抽取样本的方法是较为合理的.像这样将总体单位按其属性特征分成若干类型或层,然后在类型或层中随机抽取样本的方法称为分层抽样.

问题3:分层抽样时,每个年龄段所抽取的人数可以随便确定吗?为什么?

学生回答:不能随便确定.因为各年龄段对节目的喜好不同,所以哪个年龄段的人如果抽取得过多,就会使最后的结果出现过大的偏差,所以应按照一定的比例抽取各年龄段的样本数量.

问题4:如果青少年、成年人、老年人的人数比为2︰5︰3,试完成下面的表格,并根据统计表的数据画出条形图和扇形图.

学生回答:

年龄段人数 节目类型 青少年 成年人 老年人 合计 百分比

A新闻 11 125 103 239 23.9%

B体育 47 114 63 224 22.4%

C动画 55 53 18 126 12.6%

D娱乐 74 176 59 309 30.9%

E戏曲 13 32 57 102 10.2%

合计 200 500 300 1000 100%

条形图与扇形图如下:

问题5:你能从统计图中获得哪些信息?

学生回答:从样本的数据中,可以估计,该地区喜欢娱乐节目的人最多,喜欢戏曲节目的人最少等.教师讲解:这里体现了用样本估计总体的一种方法.因为我们选择的样本具有一定的代表性,所以利用样本中的数据就可以估计总体的情况.这是抽样调查目的.

问题6:通过前面的探索,你认为分层抽样有什么优点?它适用于什么样的统计调查?

学生回答:分层抽样的优点是,通过划分类型或分层,容易抽出具有代表性的调查样本;它适用于总体数量大,个体差异程度较大的情况.

问题7:根据上面统计表中的数据完成下表.

学生回答:

青少年 成年人 老年人

动画 27.5% 10.6% 6%

娱乐 37% 35.2% 19.7%

问题7:将上列数据绘成折线图,你能从中得到哪些信息?

学生:可以估计这个地区的观众随着年龄的增长,爱好娱乐类节目和动画类节目的人的百分比呈下降趋势.

(教学说明:本环节设计的问题是为了引导学生初步运用分层的思想,对总体进行分层抽样.在教学过程中,要让学生感受分层抽样的必要性,熟悉分层抽样的实施步骤.问题4中的统计表,表内的数据都中相互联系的,要引导学生找到突破点.而问题6的设立是要让学生感受,分层抽样不仅能较为有效地反映练习:列出各年龄段对新闻的喜爱情况统计表,并画出折线统计图 .

各个年龄段中喜爱新闻类节目情况统计表

年龄段类型 青少年 成年人 老年人

人数 11 125 103

百分比 5.5% 25% 34%

2.回顾所学内容,思考全面调查与抽样调查的特点

(设计说明:学生在学习了全面调查与抽样调查后,对这两种调查形式的特点进行回顾并总结,同时也要了解这两种调查形式的适用范围.)

问题1:回顾所学内容,全面调查与抽样调查各有什么特点?

学生回答:全面调查和抽样调查是收集数据的两种方式.全面调查收集到的数据全面、准确,但一般花费多、耗时长,而且某些调查不宜用全面调查.抽样调查具有花费少、省时的特点,但抽取的样本是否具有代表性,直接关系到对总体估计的准确程度.

问题2:如何判断用哪种方式进行调查?

学生回答:当总体数目较少,对个体情况进行统计时不会对个体本身或其他个体产生影响,这时一般采用全面调查;如果总体数目较多,对个体情况进行统计时会对个体本身或其他个体产生较为严重的影响时,一般采用抽样调查.

(教学说明:对于全面调查与抽样调查的特点,教师要让学生明白,全面调查虽然没有由总体中部分观测值进行推论所引起的抽样误差,但是在各阶段发生的整理上的牧羊却是避免不了的.所以并不能说全面调查的结果就一定比抽样调查的结果准确.而对于这两种调查形式的适用范围,不能仅仅通过总体数目的多少进行判断,还应以进行统计调查时是否会对个体产生影响作为一个判断标准,比如调查弹药的杀伤范围,就不能用全面调查.)

三、巩固训练 熟练技能

(设计说明:通过基础练习,让学生感受全面调查和抽样调查的应用,并区分全面调查与抽样调查的特点,形成基本的知识技能.)

练习1.要调查下面几个问题,你认为应该作全面调查还是抽样调查?

(1)了解全班同学每周体育锻炼的时间.

(2)调查市场上某种食品的色素含量是否符合国家标准.

(3)鞋厂检测生产的鞋底能承受的弯折次数.

学生:(1)用全面调查;(2)用抽样调查;(3)用抽样调查.

练习2.某市有100万人口,在一次对城市标志性建筑方案的民意调查中,随机调查了1万人,其中有6400人同意甲方案.则此可估计城市中,同意甲方案的大约有 万人.

学生:大约有64万人.

练习3.2003年我国遭受到非典型肺炎传染性疾病(SARS)的巨大灾难,全国人民万众一心,众志成城,抗击“非典”.图①是某中学“献爱心,抗非典”自愿捐款活动学生捐款情况制成的条形图,图②是该中学学生人数比例分布图,该校共有学生1450人.

(1)初三学生共捐款多少元?

(2)该校学生平均每人捐款多少元?

学生:(1)5.4×1450×(1-34%-38%)=2192.4(元)

(2) (元)

答:(1)初三学生共捐款2192.4元;(2)该校学生平均每人捐款6.45元.

练习4:为了解水库中鱼的总尾数,从中随机打捞100尾做上记号,放回水库中.过一段时间后,再捞取200尾鱼,其中做记号的鱼有5尾,请估计这个水库中鱼的总尾数.

学生:5÷100=5%,于是可估计200尾鱼占总数的5%.200÷5%=4000(尾),所以估计这个水库中共有鱼4000尾.

(教学说明:从不同角度设计练习,巩固学生所学,练习3要关注学生的计算过程.而练习4是一个较为典型的利用样本估计总体的习题,应让学生引起重视.)

四、反思总结 情意发展

(设计说明:围绕三个问题,师生以谈话交流的形式,共同总结本节课的学习收获。)

问题1:本节课你学习了什么?

问题2:本节课你有哪些收获?

问题3:通过今天的学习,你想进一步探究的问题是什么?

(教学说明:以上设计再次通过对三个问题的思考引导学生回顾自己的学习过程,畅所欲言,加强反思、提炼及知识的归纳,纳入自己的知识结构)

五、课堂小结

1.本节主要学习分层抽样的基本步骤和方法.

2.注意的问题:

(1)不能仅以总体数目的多少判断运用哪种调查方法,还应以进行统计调查时是否会对个体产生影响作为一个判断标准.

(2)分层抽样中,各层中可以采取同一种抽样方法,也可以采用不同的抽样方法.

六、布置作业

课本159页习题10.1中的4、5、6;

(教学说明:及时作业是巩固课堂学习知识的重要环节,练习题主要训练抽样调查的应用及全面调查与抽样调查的特点.)

七、拓展练习

(设计说明:在学习基础知识的基础上,拓展学生思维,提高学生的学习兴趣。)

练习1:王聪一空三口随旅游团去九寨沟旅游,王聪把旅途费用支出情况制成了如图所示的统计图.

(1)哪一部分的费用占整个支出的 ?

(2)若他们共花费人民币8600元,则在食宿上用去多少元?

(3)在第(2)问的条件下,这一家往返的路费共多少元?

学生:(1)购物;(2)2580;(3)3870.

练习2:某区教育局为了了解本区中小学生研究性学习的开展情况,抽查了某中学七年级甲、乙两班的部分学生,了解他们在一个月内参加课外研究性学习的次数情况,结果如下面统计图所示:

(1)在这次抽查中甲班被抽查了 人,乙班被抽查了 人;

(2)在被抽查的学生中,甲班学生共参加课外研究性学习 次,平均每人参加了 次,乙班学生共参加课外研究性学习 次,平均每人参加了 次;

(3)根据以上信息,用你学过的统计知识,估计甲、乙两班开展课外研究性学习方面哪个班级更好一些?为什么?

(4)从图中你还能得到哪些信息?(写出一种即可.)

学生:(1)10,10;(2)27,2.7,22,2.2;(3)甲班参加课外研究性学均次数大于乙班参加研究性学习的次数,所以在开展研究性学习情况方面早班更好一些;(4)略.

(教学说明:教学时可根据实际做调整,让学生亲身感受统计调查在生活中的应用.)

【评价与反思】

本节所学的内容是让学生经历利用分层抽样的方法处理数据、解决问题的全过程,从而感受分层抽样的必要性,是一节自主探究课.

教材是利用同一个问题情境层层深入,随着总体数目的不断增加,解决问题的方法也在不断改变.这种层层递进的形式也激发了学生主动探索的热情,通过研究解决问题的过程,增强用统计方法解决实际问题的意识,培养学生合作交流意识和探究精神,并体会数学在实际生活中的作用.

教学设计上,强调学生的自主探索,注重交流合作,让学生在交流合作的探究过程中获得数学活动的经验,提高探究、发现和创新的能力。

直方图 教学设计

10.2 直方图

【课时分配】2课时

【教学重点与难点】

教学重点:在具体的问题情境中,学会用直方图描述数据.

教学难点:画直方图时,组距和组数的确定.

【教学目标】

1.了解频数及频数分布的概念.

2.掌握用频数分布直方图、频数分布折线图描述频数分布情况的基本步骤.

3.理解组距、频数、频数分布的意义,能得用频数分布表绘制频数分布直方图.

【教学重点与难点】

教学重点:在具体的问题情境中,学会用直方图描述数据.

教学难点:画直方图时,组距和组数的确定

【教学方法】

通过创设情境,让学生感受已知数据与以往的不同,从而引起学生进行探索的兴趣.教学环节的设计与展开,都以学生的交流合作为主,使教学过程成为在教师指导下学生的一种自主探索的学习活动过程,在探索中形成自己的观点。

【教学过程】

一、创设情境 提出问题

(设计说明:在学生所熟悉的实际情境中发现问题,在师生的互动中了解问题的实质,在学生的合作交流中解决问题.)

问题:为了参加全校各年级之间的广播体操比赛,七年级准备从63名同学中挑出身高相差不多的40名同学参加比赛,为此收集到了这63名同学的身高(单位:cm)如下:

158 158 160 168 159 159 151 158 159

168 158 154 158 154 169 158 158 158

159 167 170 153 160 160 159 159 160

149 163 163 162 172 161 153 156 162

162 163 157 162 162 161 157 157 164

155 165 166 156 154 166 164 165

156 157 153 165 159 157 155 164 156

选择身高在哪个范围的学生参加呢?

学生猜测.

(教学说明:教师提出问题,引导学生发现此情境与以往设立的情境的不同,从而引民学生的思考.由于数据较多,在教学中要注意读取数据的准确性.)

二、探索新知 解决问题

1.发现数据的不同,探索解决问题的方法

(设计说明:由以上数据,让学生发现此数据与以往所见数据的不同,从而引发学生的探究兴趣.)

问题1:如何整理上面的数据?

学生思考、讨论并回答:为了使参赛选手的身高比较整齐,要知道同学们的身高分布情况,所以应对这些数据进行分组整理.

问题2:如何分组较为合理?

学生讨论回答:先算出学生的身高最多相差多少,再将这些身高平均分成几组.新课 标 第一 网

教师讲解:在上面的数据中,最小值是149,最大值是172,它们的差是23,所以身高的变化范围是23cm,这个最大值与最小值的差就叫做极差.计算极差是分组的第一步.下面我们把所有数据分成若干组,每个小组的两个端点之间的距离,也就是组内数据的取值范围称为组距.根据问题的需要,各组的组距可以相同也可以不同.在现阶段,我们都进行等距分组.

问题3:你决定选定多少cm为一个组距?

学生回答,只要合理即可.

问题4:我们以3cm为一个组距,可以将上面的数据分成几组?

学生计算并回答:7组或8组.

教师讲解:我们用 .面对这种情况,我们采取进一的方法,无论最后得到的结果是什么数,我们都要加一位.所以应该是8组.这8组分别是:149≤x<152,152≤x<155,155≤x<158,…,170≤x<173.注意每一组都含有最小值,不含最大值.当然,根据实际情况也可以不含最小值而含有最大值.因为本题中取到了最小值149,所以我们选用含最小值的情况.在实际问题中,组距和组数的确定没有固定的标准,人们要凭借经验和所研究的具体问题来决定.一般说来,数据越多,分的组也越多,但当数据在100个以内时,我们一般按数据的多少将数据分成5~12组.

问题5:请小组内合作,自己设计一个统计表,并将数据整理到统计表中.

学生小组内合作完成下表:

教师讲解:在这个表中,我们对落在各个小组内的数据进行累计,各小组内数据的个数,即小组内的人数,我们称为频数.所以我们将“小组内的人数”改为“频数”就得到下面的这个频数分布表.

问题6:从频数分布表中,你认为应该选取哪个身高范围的同学参加呢?

学生回答:从频数分布表中可以看出,身高在155≤x<158,158≤x<161,161≤x<164三个组内的人数最多,共有12+19+10=41(人),所以可以从155~164cm(不含164cm)的学生中选取队员.

问题7:根据频数分布表,你如何描述数据?

学生回答:可以用条形图来描述数据.

教师讲解:条形图在进行描述数据时,横轴一般都代表了一个固定的组别或数值,所以为了更直观形象地看出频数分布的情况,我们可以根据频数分布表画出频数分布直方图.

问题8:从这个频数分布直方图中,我们可以发现,横轴表示身高,纵轴表示频数与组距的比值.你能试着计算出小长方形的面积表示什么吗?

学生回答:小长方形的面积=组距× =频数.所以小长方形的面积表示的是频数.

教师讲解:由此可见,小长方形的面积反映的是数据落在各个小组内的频数的大小,小长方形的高是频数与组距的比值.在等距分组时,由于各小长方形的面积与高的比等于组距,是一个常数,所以在画等距分组的频数分布直方图时,为画图与看图方便,通常直接用小长方形的高表示频数.如下图.

同时,在频数分布直方图的基础上,我们还可以用频数折线图来描述频数的分布情况.方法是:首先取直方图中每一个长方形上边的中点,然后在横轴上直方图的左右取两个值为0的点,它们分别与直方图的左右相距半个组距,再将所取的这些点用线段依次连接起来,不得到频数分布折线图.

问题9:根据以上环节,总结利用直方图处理数据的一般步骤是什么?

学生回答:①计算极差;②决定组距和组数;③列出频数分布表;④画出频数分布直方图.

(教学说明:本环节的设计主要以教师的引导为主,同时对于学生不熟悉的知识和内容加以详细讲解.在这个环节中,对于组距和组数的确定,教师不必一定要按照上述方法进行,可以让学生自己选择组距,计算出组出,再由师生共同完成整个的统计过程.其主要目的是为了让学生感受频数分布直方图的适用范围及利用直方图进行统计的过程和方法.对于数据的整理,教师要强调,对数据要遵循“不重不漏”的原则,所以在分组的时候我们采用了“上限不在内”的原则.)

三、巩固训练 熟练技能

(设计说明:通过基础练习,帮助学生进一步掌握利用频数分布直方图描述数据的方法和过程.)

练习1.某数据的最大值与最小值差是31,某同学把它分成8组,已知组距是整数,则组距是 .

学生:组距是4.

练习2.已知数据25,21,23,27,29,24,22,26,27,26,25,25,26,28,30,28,29,26,24,25.如果取组距为3,那么应分成 组.

学生:应分成4组.

练习3.已知50个数据的分组及各组的频数如下:

54~56 4

56~58 7

58~60 9

60~62 11

62~64 10

64~66 6

66~68 3

五、作业布置课本169页习题10.2 第2,3题。

10.2直方图(2)

教学目标:

1、学会用简单频数分布直方图(等距分组)和折线图描述数据的方法,进一步体会统计图表在描述数据中的作用,会根据问题需要选择适当的统计图描述数据。

2、通过实际参与收集、整理、描述和分析数据的活动,经历统计的一般过程感受统计在生活和生产中的作用,增强学习统计的兴趣,初步建立统计的观念培养重视调查研究的良好习惯和科学态度。

教学重点:频数分布直方图、频数折线图

教学难点:频数分布直方图的绘制

解决重难点的方法:

1、 在统计过程中学习统计,改进学生的学习方式。

2、 突出数据处理的基本过程,注意统计思想的渗透与体现。

教学过程:

一.复习上节课知识

画频数分布直方图的一般步骤有哪些?

二.授新

讲解教材166页例题

三、课堂练习

四、小结

1、频数分布直方图和折线图是描述数据的主要内容,一般直方图是用矩形面积表示频数的,而对于等距分组的情形,为看图与画图方便可以改为用矩形的高表示频数。

2、怎样利用直方图来描述数据。

五、作业: 教科书169页习题10.2第3、4题

数据的收集、整理与描述(小结)

一、 背景与意义分析

统计主要研究现实生活中的数据,它通过收集、整理、描述和分析数据来帮助人们对事物的发展作出合理的判断,能够利用数据信息和对数据进行处理已成为信息时代每一位公民必备的素质。通过对本章全面调查和抽样调查的学习,学生可基本掌握收集和整理数据的方法。

二、 学习与导学目标

1 知识积累与疏导:通过复习小结,进一步领悟到现实生活中通过数据处理,对未知的事情作出合理的推断的事实。

2 技能掌握与指导:通过复习,进一步明确数据处理的一般过程。

3 智能提高与训导:在与他人交流合作的过程中学会设计调查问卷。

4 情感修炼与提高:积极创设情境,参与调查、整理数据,体会社会调查的艰辛与乐趣。

5 观念确认与引导:体会从实践中来到实践中去的辨证思想。

三、 障碍与生成关注

调查问卷的设计及根据调查总结的报告给出合理的预测。

四、 学程与导程活动

活动一 回顾本章内容,绘制知识结构图

数据处理的一般过程:

制表 绘图

活动二 例题:调查中学生课外阅读情况(时间)

同学小组讨论,设计调查问卷。(抽样调查)

活动三 调查我校初一学生最喜爱的球类活动

设计问卷 (全面调查) 小组讨论,完善问卷。

六、 练习与拓展选题

型

类

目

节

比

分

百

段

龄

年

扇形图

折线图

直方图

条形图

抽样调查

全面调查

收集数据

整理数据

描述数据

分析数据

得出结论

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 29 页 (共 29 页) 版权所有@21世纪教育网