2011届高三历史二轮 三轮总复习重点突破 专题二 中国古代政治改革回眸与历史人物及封建盛世

文档属性

| 名称 | 2011届高三历史二轮 三轮总复习重点突破 专题二 中国古代政治改革回眸与历史人物及封建盛世 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 582.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-05-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

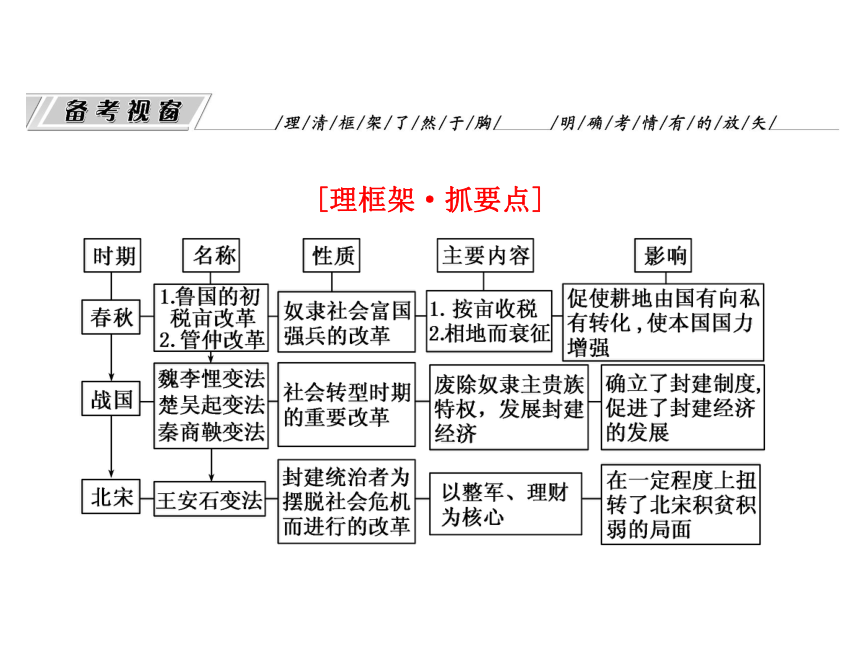

[理框架·抓要点]

[关键信息]

1.政治改革是历史发展的要求和产物。春秋战国时期以商鞅

变法为代表的改革促进了社会的转型。

2.王安石变法是封建统治者调整政策,摆脱社会危机的改革

代表。由于改革触及到特权等级的利益,使改革过程曲折,

斗争激烈。

3.古代有作为的封建帝王对促进多民族国家的发展,社会进

步起到重要作用。

4.在漫长的封建社会中,出现了“贞观之治”、“开元盛世”

等所谓“盛世”局面,在一定程度上减轻了人民的痛苦,促

进社会发展,但也潜伏着社会危机。

[明考点·知考情]

1.当今中国正处于改革的深化阶段,而中国是一个有着改

革传统的国家。因此,本专题具有强烈的时代感和现实

意义,必然在高考中占有重要地位。结合深化改革的时

政热点,考查古代政治改革的内容、成败原因及影响等。

2.王安石变法调整了封建国家、地主和农民的关系,改革初

见成效,与今天的三农政策联系,认识三农问题的重要性。

3.唐太宗为求得王朝长治久安,反复强调“存百姓”的

思想,可与我国以人为本的执政理念相联系。

4.将唐太宗、武则天、唐玄宗前期选贤任能、重视人才,

与我国“人力资源强国”战略相联系。

5.从社会转型、民生问题、可持续发展、防灾减灾等社会

热点切入,从文明史观视角重点考查有利于国计民生和

社会发展的改革内容。

6.从热点的角度看,改革开放是中国的基本国策,探究历

史上改革的成败得失就成为历史考查的重要切入点。构

建和谐社会是高考的长效热点,历史人物的历史活动和

思想主张中有很多有利于构建和谐社会,这些都是高考

考查的重点。

一、中国古代重要的政治改革

1.奴隶社会富国强兵的改革

公元前7世纪前期,齐桓公任用管仲为相,改革政治、

经济、军事,使齐国很快成为东方强国。

2.社会转型时期的重要改革

(1)目的:废除奴隶主贵族的特权,发展封建经济,建立地

主阶级的统治。

(2)概况

①李悝在魏国进行变法。

②吴起在楚国变法。

③商鞅在秦国推行变法。“令民为什伍”,实行连坐法;重农抑商,奖励耕织;奖励军功;“燔诗书而明法令”;统一度量衡;废分封,行县制;废除井田制。商鞅变法,促进了秦国封建经济的发展,加强了新兴地主阶级的中央集权制度,促进了秦国的强盛,为后来秦统一六国奠定了基础。

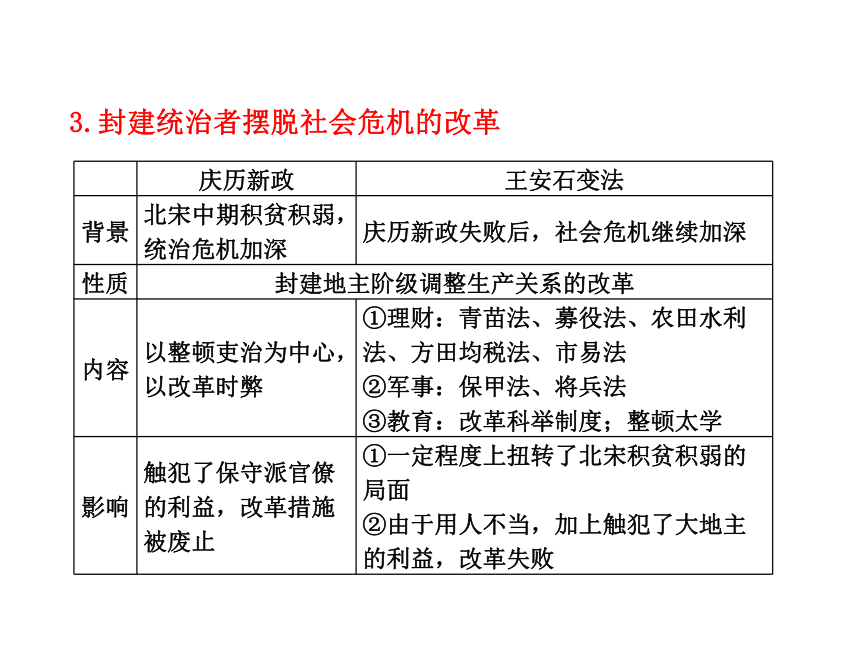

3.封建统治者摆脱社会危机的改革

庆历新政 王安石变法

背景 北宋中期积贫积弱,统治危机加深 庆历新政失败后,社会危机继续加深

性质 封建地主阶级调整生产关系的改革

内容 以整顿吏治为中心,以改革时弊 ①理财:青苗法、募役法、农田水利法、方田均税法、市易法

②军事:保甲法、将兵法

③教育:改革科举制度;整顿太学

影响 触犯了保守派官僚的利益,改革措施被废止 ①一定程度上扭转了北宋积贫积弱的局面

②由于用人不当,加上触犯了大地主的利益,改革失败

改革是历史发展的要求和产物,革除社会弊政是促进国家强盛的重要手段,适应生产力发展需要,符合社会发展规律和顺应人民愿望的进步改革,推动着社会进步和历史发展。改革必然涉及到某些人的特权和私利,因此改革是会有阻力的,甚至充满了尖锐激烈的斗争。

二、中国古代政治家

类别 秦始皇 唐太宗 康熙帝

政治 统一全国,创立中央集权制度 完善三省六部制、科举制

经济 “使黔首自实田”,统一货币、度量衡 延续均田制、租庸调法 奖励垦荒、“更名田”

民族

关系 北击匈奴、征服岭南和西南地区 民族和睦的政策、唐蕃和亲 平定噶尔丹叛乱、统一台湾

对外

关系 兼收并蓄,对外开放 抗击沙俄,维护主权

一、贞观之治

1.原因

(1)农民起义推翻隋朝暴政,使唐初统治者吸取隋亡教训,

调整统治政策。

(2)唐太宗的个人作用也是重要因素。

(3)广大劳动人民的辛勤劳动,是社会繁荣的基础。

2.措施

(1)政治方面:知人善任,虚怀纳谏;革新政治,完善三省

六部制和科举制。

(2)经济方面:轻徭薄赋,劝课农桑;戒奢从简。

(3)文化方面:兴科举,以儒为师,大办学校。

二、开元盛世

1.表现:政治较为清明,国家强盛,经济空前繁荣,唐朝

进入全盛时期。

2.措施

(1)选贤任能,改革吏治。

(2)限制佛教,裁汰僧尼,禁建新佛寺。

(3)实行募兵制。

(4)大兴文治,发展科举,设集贤院。

(5)大力发展生产。

三、康乾盛世

1.表现:政治稳定,封建经济继续发展,统一的多民族

国家进一步巩固和发展。

2.措施

(1)政治上:专制主义中央集权制度空前强化。

(2)经济上:调整生产关系,实行“更名田”和“摊丁入亩”。

(3)民族关系上:平定叛乱,设立机构,加强对西北、

西南及台湾地区的管辖。

(4)对外关系上:组织雅克萨自卫反击战,维护国家主权

和领土完整。

盛世类型

第一,在长期战乱或分裂之后,社会经济凋敝,急需安定秩序、休养生息,新王朝顺应这一形势,采取加强中央集权,恢复社会经济的措施,因而出现了治世景象。如贞观之治等。第二,在长期的休养生息、社会经济稳步发展的基础上出现盛世景象。如开元盛世、康乾盛世。第三,在社会出现严重危机之后,经过改革、调整政策出现的所谓“中兴”。但“中兴”并未解决社会的根本矛盾,所谓“中兴”也只能是暂时的。

1.从改革的背景来看:改革究其实质,均体现出生产关系

必须适应生产力发展的规律。生产力是推动社会发展的

根本动力,它总是不断向前发展的,由于生产关系和生

产力不断地由适应到矛盾,所以改革就不断进行,使生

产关系及时适应生产力发展的需要。

2.从改革的进程来看:任何一场改革都会涉及经济社会关

系的组合和各阶层利益的调整,改革必然会遭到旧势力

和旧观念的抵抗,进行改革既需要全社会互动,需要统

治者“自上而下”发动,也需要“自下而上”的呼声与

支持,这又决定了改革需要思想解放。

3.从改革的结果来看:决定改革成败的因素有:①根本因

素:改革是否顺应历史潮流,遵循社会发展规律;②重

要因素:改革势力与反改革势力之间的力量对比;③直

接因素:改革措施是否得当,贯彻是否得力。

4.从改革的作用来看:成功的改革能极大地推动社会进步

和社会发展,而失败的改革则会加剧社会危机。

5.从改革的实质来看:改革是统治者对现存制度所进行的

调整。它与社会革命不同,并不否定现存制度,而是对

现存制度加以改良,使之尽量适应不断变化的时代。

6.从改革的启示来看:①改革是革除弊政、促使国家富强

的重要手段,是历史发展的要求和产物;②改革必然会

涉及某些人或集团的利益而遭其反对,因而具有艰巨性

和复杂性,不可能一帆风顺;③改革的措施必须行之有

效,改革过程中要用人得当,改革家要有远见卓识和坚

定的政治魄力。

[例1] (2010·兰州模拟)商鞅变法使秦国成为战国七雄中实力最强的国家,但商鞅最终被车裂而死;王安石变法一定程度上使北宋扭转了积贫积弱的局面,但他最后郁郁而终。这一现象说明 ( )

A.商鞅变法和王安石变法都取得了最终的成功

B.改革必然触犯某些阶层的利益而遭到他们的反对

C.改革经常是逆历史潮流而上,阻力非常大

D.两次改革都试图改变社会性质,因此遭到强烈反对

[解析] 考查学生的分析比较能力。王安石变法最终失败了,A项错误;两场改革都顺应了历史发展潮流,C项说法错误;王安石变法未改变社会性质,D项不对。

[答案] B

1.历史上改革往往因专注救治前朝制度之弊,而忽视了新创

制度存在的潜在危害给社会带来了严重的问题。以下各项

突出说明这一点的是 ( )

①北宋军事改革 ②北宋财政改革 ③王安石募役法

④商鞅变法的按功受爵 ⑤唐实行募兵制改革

A.①②③ B.①②④

C.①②⑤ D.③④⑤

解析:北宋的军事改革和财政改革造成了“冗兵、冗官、冗费”的局面;唐朝实行的募兵制改革造成了唐朝后期的藩镇割据。因此,①②⑤符合题意。

答案:C

1.原因:盛世局面的出现是多种因素共同作用的结果。

(1)国家统一、社会稳定是经济发展的前提。

(2)农民战争推动,迫使统治者调整统治政策实行与民休息,

有利于生产力的发展。

(3)统治者勤政爱民、励精图治、居安思危、心存百姓是社

会进步的重要前提。

(4)广大劳动人民辛勤劳动是推动社会发展的主体。

(5)制度革新、民族交流、中外交往是社会繁荣的重要因素

之一。

2.综合认识

(1)从实质上看,所谓的盛世,不能改变封建统治的本质,

不能消除封建的剥削和奴役。

(2)从前景上看,由于封建制度自身难以克服的矛盾,盛世

的背后潜伏着危机,盛极而衰是必然的。

[例2] 汉、唐统治者认识到“先富民,再强国”的道理,为此 ( )

A.广开耳目,求访贤哲 B.戒奢从简,精简官员

C.平抑物价,大兴文治 D.休养生息,轻徭薄赋

[解析] 解答本题,关键是准确理解“富民”的含义,即采取措施发展生产,让人民休养生息。汉、唐两代统治者吸取前朝灭亡的教训,认识到“先富民,再强国”的道理,为此,都实行休养生息政策,轻徭薄赋,从而出现文景之治、光武中兴、贞观之治和开元盛世等局面。

[答案] D

2.“贞观之治”与“康乾盛世”局面出现的原因不同之处

在于 ( )

A.轻徭薄赋 B.提倡节俭

C.统治者励精图治 D.调整赋税制度

解析:本题重在考查唐太宗和清代帝王调整统治政策方面的问题。盛世局面的出现,离不开统治者的贤明和相关政策的实施,以农为本,重视农业生产均为共同点。但在贞观前期,唐太宗还注重戒奢从简,这是二者的一个区别点。本题的关键在于考查学生的比较分析能力。

答案:B

以人为本,创建和谐社会

1.政治方面

(1)中国古代的贞观之治、开元盛世及康乾盛世,其共同

的时代特征是贯彻了一定的民本思想;政治上知人善

任,创设稳定的社会环境;经济上轻徭薄赋,与民休

息,促进生产发展;文化上推行文治。

(2)中国近代:太平天国颁布了《天朝田亩制度》,规定

以户为单位,不论男女,按人口和年龄平分土地。它

突出反映了农民要求废除封建土地所有制的强烈愿望。

(3)新中国执政为民,构建和谐社会

①1954年宪法、三大政治制度和新时期的基层民主

建设与法制建设。

②新中国实行独立自主的和平外交政策,提出和平

共处五项原则。

2.经济方面

(1)罗斯福新政,实行社会救济和以工代赈,举办公共

工程。

(2)二战后,西方资本主义国家普遍加大对基础设施和新兴

产业的投资,增加就业;推行社会福利政策,保障和改

善人民生活等。

3.思想方面

(1)中国的民生、和谐思想

①孔子提出了“仁”的学说;要求统治者以德治民;提出 “有教无类”的办学思想。孟子主张“仁政”学说,“民贵君轻”。墨子提出“兼爱”、“非攻”、“尚贤”。荀子提出“制天命而用之”的人与自然和谐发展的思想。

②孙中山提出“民生主义”——“平均地权”。

(2)西方近代和谐思想

①文艺复兴时期,人文主义者追求个性解放和自由平等。

②启蒙运动时期,启蒙思想家提出社会契约论和人民主

权说。

[命题设计]

1.党的十七大报告强调,要加快推进以改善民生为重点的社

会建设。历史上有不少围绕民生问题而进行的改革。下列

有关民生改革措施的评述不正确的是 ( )

A.王安石的青苗法使农民免受高利贷的盘剥

B.建国初期,通过民主改革和生产改革建立了社会主义

制度

C.苏联赫鲁晓夫在农业方面的改革虽然取得了一定的成效,

但最终还是失败了

D.中国实行家庭联产承包责任制调动了农民的生产积极性

解析:这是一道逆向选择题。B项中的民主改革和生产改革是在工矿企业中采取的措施,其目的是恢复和发展国民经济,并没有因此建立起社会主义制度,故选B。

答案:B

[命题素材]

改革开放创伟业,科学发展再争先。深圳经济特区建立30周年庆祝大会于2010年9月6日上午在广东深圳隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛出席庆祝大会并发表重要讲话。他强调,面对错综复杂的国际形势,面对艰巨繁重的改革发展稳定任务,我们要胜利实现既定战略目标,必须坚定不移坚持中国特色社会主义道路,坚定不移坚持中国特色社会主义理论体系,勇于变革、勇于创新,永不僵化、永不停滞,不为任何风险所惧,不被任何干扰所惑,继续奋勇推进改革开放和社会主义现代化建设的伟大事业。

[知识链接]

世界史上的著名改革

1.近代由封建社会向资本主义社会过渡的资产阶级改革

(1)1861年,俄国的1861年改革

(2)1868年,日本的明治维新

2.现代

(1)资本主义国家的改革

①美国:1929~1933年经济危机后,美国实施罗斯福新政,开创了国家干预经济的新模式

②西欧:二战后,西欧国家纷纷实行社会改革,调整政策,发展社会经济

(2)社会主义国家的改革

①苏联的改革

a.1918~1921年的“战时共产主义”政策

b.1921年开始的新经济政策

c.1925年开始的社会主义工业化

d.1927年开始的农业集体化(1936年形成了高度集中的政治经济体制)

e.赫鲁晓夫的改革

f.勃列日涅夫的改革

g.20世纪80年代始,戈尔巴乔夫的经济与政治体制改革

②南斯拉夫的改革:第一个摆脱苏联模式进行改革的

社会主义国家

③波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克的改革:20世纪五六

十年代开始,虽取得一定成效,但总体上以失败告终

④中国的改革开放:1978年开始,成效显著

(3)新兴民族独立国家的改革:二战后,新加坡、韩国等

新兴国家的改革

[命题设计]

2.(2010·贵阳模拟)从20世纪50年代中期开始,东欧各国先后

进行改革的共同原因主要是 ( )

A.苏联模式的弊端日益显露

B.各国在经济建设中先后遇到困难

C.苏共“二十大”号召各国进行改革

D.稳定东欧政局的需要

解析:本题考查20世纪50年代东欧各国改革的共同原因,意在培养学生比较问题的能力。东欧大多数国家照搬照抄苏联模式,产生了消极后果,故选A。

答案: A

3.有人在回忆我国特区创建时说道“反对特区的非议很多,

有人还发来一本《祖界的由来》的小册子,似乎办特区就

会办成租界,殖民地。”对“租界”和“特区”的理解,

错误的是 ( )

A.租界是半殖民地半封建的中国在外国干涉下的被迫开放

B.特区是新中国主动开放的表现

C.两者的目的都是促进中国经济的繁荣与发展

D.两者性质不同

解析:租界是半殖民地半封建社会的产物,是受到强控制的所谓“国中之国”,是为列强侵略中国服务的,阻碍了社会经济的发展;而经济特区是在坚持独立自主的前提下的对外开放,促进了社会经济的发展。

答案: C

[理框架·抓要点]

[关键信息]

1.政治改革是历史发展的要求和产物。春秋战国时期以商鞅

变法为代表的改革促进了社会的转型。

2.王安石变法是封建统治者调整政策,摆脱社会危机的改革

代表。由于改革触及到特权等级的利益,使改革过程曲折,

斗争激烈。

3.古代有作为的封建帝王对促进多民族国家的发展,社会进

步起到重要作用。

4.在漫长的封建社会中,出现了“贞观之治”、“开元盛世”

等所谓“盛世”局面,在一定程度上减轻了人民的痛苦,促

进社会发展,但也潜伏着社会危机。

[明考点·知考情]

1.当今中国正处于改革的深化阶段,而中国是一个有着改

革传统的国家。因此,本专题具有强烈的时代感和现实

意义,必然在高考中占有重要地位。结合深化改革的时

政热点,考查古代政治改革的内容、成败原因及影响等。

2.王安石变法调整了封建国家、地主和农民的关系,改革初

见成效,与今天的三农政策联系,认识三农问题的重要性。

3.唐太宗为求得王朝长治久安,反复强调“存百姓”的

思想,可与我国以人为本的执政理念相联系。

4.将唐太宗、武则天、唐玄宗前期选贤任能、重视人才,

与我国“人力资源强国”战略相联系。

5.从社会转型、民生问题、可持续发展、防灾减灾等社会

热点切入,从文明史观视角重点考查有利于国计民生和

社会发展的改革内容。

6.从热点的角度看,改革开放是中国的基本国策,探究历

史上改革的成败得失就成为历史考查的重要切入点。构

建和谐社会是高考的长效热点,历史人物的历史活动和

思想主张中有很多有利于构建和谐社会,这些都是高考

考查的重点。

一、中国古代重要的政治改革

1.奴隶社会富国强兵的改革

公元前7世纪前期,齐桓公任用管仲为相,改革政治、

经济、军事,使齐国很快成为东方强国。

2.社会转型时期的重要改革

(1)目的:废除奴隶主贵族的特权,发展封建经济,建立地

主阶级的统治。

(2)概况

①李悝在魏国进行变法。

②吴起在楚国变法。

③商鞅在秦国推行变法。“令民为什伍”,实行连坐法;重农抑商,奖励耕织;奖励军功;“燔诗书而明法令”;统一度量衡;废分封,行县制;废除井田制。商鞅变法,促进了秦国封建经济的发展,加强了新兴地主阶级的中央集权制度,促进了秦国的强盛,为后来秦统一六国奠定了基础。

3.封建统治者摆脱社会危机的改革

庆历新政 王安石变法

背景 北宋中期积贫积弱,统治危机加深 庆历新政失败后,社会危机继续加深

性质 封建地主阶级调整生产关系的改革

内容 以整顿吏治为中心,以改革时弊 ①理财:青苗法、募役法、农田水利法、方田均税法、市易法

②军事:保甲法、将兵法

③教育:改革科举制度;整顿太学

影响 触犯了保守派官僚的利益,改革措施被废止 ①一定程度上扭转了北宋积贫积弱的局面

②由于用人不当,加上触犯了大地主的利益,改革失败

改革是历史发展的要求和产物,革除社会弊政是促进国家强盛的重要手段,适应生产力发展需要,符合社会发展规律和顺应人民愿望的进步改革,推动着社会进步和历史发展。改革必然涉及到某些人的特权和私利,因此改革是会有阻力的,甚至充满了尖锐激烈的斗争。

二、中国古代政治家

类别 秦始皇 唐太宗 康熙帝

政治 统一全国,创立中央集权制度 完善三省六部制、科举制

经济 “使黔首自实田”,统一货币、度量衡 延续均田制、租庸调法 奖励垦荒、“更名田”

民族

关系 北击匈奴、征服岭南和西南地区 民族和睦的政策、唐蕃和亲 平定噶尔丹叛乱、统一台湾

对外

关系 兼收并蓄,对外开放 抗击沙俄,维护主权

一、贞观之治

1.原因

(1)农民起义推翻隋朝暴政,使唐初统治者吸取隋亡教训,

调整统治政策。

(2)唐太宗的个人作用也是重要因素。

(3)广大劳动人民的辛勤劳动,是社会繁荣的基础。

2.措施

(1)政治方面:知人善任,虚怀纳谏;革新政治,完善三省

六部制和科举制。

(2)经济方面:轻徭薄赋,劝课农桑;戒奢从简。

(3)文化方面:兴科举,以儒为师,大办学校。

二、开元盛世

1.表现:政治较为清明,国家强盛,经济空前繁荣,唐朝

进入全盛时期。

2.措施

(1)选贤任能,改革吏治。

(2)限制佛教,裁汰僧尼,禁建新佛寺。

(3)实行募兵制。

(4)大兴文治,发展科举,设集贤院。

(5)大力发展生产。

三、康乾盛世

1.表现:政治稳定,封建经济继续发展,统一的多民族

国家进一步巩固和发展。

2.措施

(1)政治上:专制主义中央集权制度空前强化。

(2)经济上:调整生产关系,实行“更名田”和“摊丁入亩”。

(3)民族关系上:平定叛乱,设立机构,加强对西北、

西南及台湾地区的管辖。

(4)对外关系上:组织雅克萨自卫反击战,维护国家主权

和领土完整。

盛世类型

第一,在长期战乱或分裂之后,社会经济凋敝,急需安定秩序、休养生息,新王朝顺应这一形势,采取加强中央集权,恢复社会经济的措施,因而出现了治世景象。如贞观之治等。第二,在长期的休养生息、社会经济稳步发展的基础上出现盛世景象。如开元盛世、康乾盛世。第三,在社会出现严重危机之后,经过改革、调整政策出现的所谓“中兴”。但“中兴”并未解决社会的根本矛盾,所谓“中兴”也只能是暂时的。

1.从改革的背景来看:改革究其实质,均体现出生产关系

必须适应生产力发展的规律。生产力是推动社会发展的

根本动力,它总是不断向前发展的,由于生产关系和生

产力不断地由适应到矛盾,所以改革就不断进行,使生

产关系及时适应生产力发展的需要。

2.从改革的进程来看:任何一场改革都会涉及经济社会关

系的组合和各阶层利益的调整,改革必然会遭到旧势力

和旧观念的抵抗,进行改革既需要全社会互动,需要统

治者“自上而下”发动,也需要“自下而上”的呼声与

支持,这又决定了改革需要思想解放。

3.从改革的结果来看:决定改革成败的因素有:①根本因

素:改革是否顺应历史潮流,遵循社会发展规律;②重

要因素:改革势力与反改革势力之间的力量对比;③直

接因素:改革措施是否得当,贯彻是否得力。

4.从改革的作用来看:成功的改革能极大地推动社会进步

和社会发展,而失败的改革则会加剧社会危机。

5.从改革的实质来看:改革是统治者对现存制度所进行的

调整。它与社会革命不同,并不否定现存制度,而是对

现存制度加以改良,使之尽量适应不断变化的时代。

6.从改革的启示来看:①改革是革除弊政、促使国家富强

的重要手段,是历史发展的要求和产物;②改革必然会

涉及某些人或集团的利益而遭其反对,因而具有艰巨性

和复杂性,不可能一帆风顺;③改革的措施必须行之有

效,改革过程中要用人得当,改革家要有远见卓识和坚

定的政治魄力。

[例1] (2010·兰州模拟)商鞅变法使秦国成为战国七雄中实力最强的国家,但商鞅最终被车裂而死;王安石变法一定程度上使北宋扭转了积贫积弱的局面,但他最后郁郁而终。这一现象说明 ( )

A.商鞅变法和王安石变法都取得了最终的成功

B.改革必然触犯某些阶层的利益而遭到他们的反对

C.改革经常是逆历史潮流而上,阻力非常大

D.两次改革都试图改变社会性质,因此遭到强烈反对

[解析] 考查学生的分析比较能力。王安石变法最终失败了,A项错误;两场改革都顺应了历史发展潮流,C项说法错误;王安石变法未改变社会性质,D项不对。

[答案] B

1.历史上改革往往因专注救治前朝制度之弊,而忽视了新创

制度存在的潜在危害给社会带来了严重的问题。以下各项

突出说明这一点的是 ( )

①北宋军事改革 ②北宋财政改革 ③王安石募役法

④商鞅变法的按功受爵 ⑤唐实行募兵制改革

A.①②③ B.①②④

C.①②⑤ D.③④⑤

解析:北宋的军事改革和财政改革造成了“冗兵、冗官、冗费”的局面;唐朝实行的募兵制改革造成了唐朝后期的藩镇割据。因此,①②⑤符合题意。

答案:C

1.原因:盛世局面的出现是多种因素共同作用的结果。

(1)国家统一、社会稳定是经济发展的前提。

(2)农民战争推动,迫使统治者调整统治政策实行与民休息,

有利于生产力的发展。

(3)统治者勤政爱民、励精图治、居安思危、心存百姓是社

会进步的重要前提。

(4)广大劳动人民辛勤劳动是推动社会发展的主体。

(5)制度革新、民族交流、中外交往是社会繁荣的重要因素

之一。

2.综合认识

(1)从实质上看,所谓的盛世,不能改变封建统治的本质,

不能消除封建的剥削和奴役。

(2)从前景上看,由于封建制度自身难以克服的矛盾,盛世

的背后潜伏着危机,盛极而衰是必然的。

[例2] 汉、唐统治者认识到“先富民,再强国”的道理,为此 ( )

A.广开耳目,求访贤哲 B.戒奢从简,精简官员

C.平抑物价,大兴文治 D.休养生息,轻徭薄赋

[解析] 解答本题,关键是准确理解“富民”的含义,即采取措施发展生产,让人民休养生息。汉、唐两代统治者吸取前朝灭亡的教训,认识到“先富民,再强国”的道理,为此,都实行休养生息政策,轻徭薄赋,从而出现文景之治、光武中兴、贞观之治和开元盛世等局面。

[答案] D

2.“贞观之治”与“康乾盛世”局面出现的原因不同之处

在于 ( )

A.轻徭薄赋 B.提倡节俭

C.统治者励精图治 D.调整赋税制度

解析:本题重在考查唐太宗和清代帝王调整统治政策方面的问题。盛世局面的出现,离不开统治者的贤明和相关政策的实施,以农为本,重视农业生产均为共同点。但在贞观前期,唐太宗还注重戒奢从简,这是二者的一个区别点。本题的关键在于考查学生的比较分析能力。

答案:B

以人为本,创建和谐社会

1.政治方面

(1)中国古代的贞观之治、开元盛世及康乾盛世,其共同

的时代特征是贯彻了一定的民本思想;政治上知人善

任,创设稳定的社会环境;经济上轻徭薄赋,与民休

息,促进生产发展;文化上推行文治。

(2)中国近代:太平天国颁布了《天朝田亩制度》,规定

以户为单位,不论男女,按人口和年龄平分土地。它

突出反映了农民要求废除封建土地所有制的强烈愿望。

(3)新中国执政为民,构建和谐社会

①1954年宪法、三大政治制度和新时期的基层民主

建设与法制建设。

②新中国实行独立自主的和平外交政策,提出和平

共处五项原则。

2.经济方面

(1)罗斯福新政,实行社会救济和以工代赈,举办公共

工程。

(2)二战后,西方资本主义国家普遍加大对基础设施和新兴

产业的投资,增加就业;推行社会福利政策,保障和改

善人民生活等。

3.思想方面

(1)中国的民生、和谐思想

①孔子提出了“仁”的学说;要求统治者以德治民;提出 “有教无类”的办学思想。孟子主张“仁政”学说,“民贵君轻”。墨子提出“兼爱”、“非攻”、“尚贤”。荀子提出“制天命而用之”的人与自然和谐发展的思想。

②孙中山提出“民生主义”——“平均地权”。

(2)西方近代和谐思想

①文艺复兴时期,人文主义者追求个性解放和自由平等。

②启蒙运动时期,启蒙思想家提出社会契约论和人民主

权说。

[命题设计]

1.党的十七大报告强调,要加快推进以改善民生为重点的社

会建设。历史上有不少围绕民生问题而进行的改革。下列

有关民生改革措施的评述不正确的是 ( )

A.王安石的青苗法使农民免受高利贷的盘剥

B.建国初期,通过民主改革和生产改革建立了社会主义

制度

C.苏联赫鲁晓夫在农业方面的改革虽然取得了一定的成效,

但最终还是失败了

D.中国实行家庭联产承包责任制调动了农民的生产积极性

解析:这是一道逆向选择题。B项中的民主改革和生产改革是在工矿企业中采取的措施,其目的是恢复和发展国民经济,并没有因此建立起社会主义制度,故选B。

答案:B

[命题素材]

改革开放创伟业,科学发展再争先。深圳经济特区建立30周年庆祝大会于2010年9月6日上午在广东深圳隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛出席庆祝大会并发表重要讲话。他强调,面对错综复杂的国际形势,面对艰巨繁重的改革发展稳定任务,我们要胜利实现既定战略目标,必须坚定不移坚持中国特色社会主义道路,坚定不移坚持中国特色社会主义理论体系,勇于变革、勇于创新,永不僵化、永不停滞,不为任何风险所惧,不被任何干扰所惑,继续奋勇推进改革开放和社会主义现代化建设的伟大事业。

[知识链接]

世界史上的著名改革

1.近代由封建社会向资本主义社会过渡的资产阶级改革

(1)1861年,俄国的1861年改革

(2)1868年,日本的明治维新

2.现代

(1)资本主义国家的改革

①美国:1929~1933年经济危机后,美国实施罗斯福新政,开创了国家干预经济的新模式

②西欧:二战后,西欧国家纷纷实行社会改革,调整政策,发展社会经济

(2)社会主义国家的改革

①苏联的改革

a.1918~1921年的“战时共产主义”政策

b.1921年开始的新经济政策

c.1925年开始的社会主义工业化

d.1927年开始的农业集体化(1936年形成了高度集中的政治经济体制)

e.赫鲁晓夫的改革

f.勃列日涅夫的改革

g.20世纪80年代始,戈尔巴乔夫的经济与政治体制改革

②南斯拉夫的改革:第一个摆脱苏联模式进行改革的

社会主义国家

③波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克的改革:20世纪五六

十年代开始,虽取得一定成效,但总体上以失败告终

④中国的改革开放:1978年开始,成效显著

(3)新兴民族独立国家的改革:二战后,新加坡、韩国等

新兴国家的改革

[命题设计]

2.(2010·贵阳模拟)从20世纪50年代中期开始,东欧各国先后

进行改革的共同原因主要是 ( )

A.苏联模式的弊端日益显露

B.各国在经济建设中先后遇到困难

C.苏共“二十大”号召各国进行改革

D.稳定东欧政局的需要

解析:本题考查20世纪50年代东欧各国改革的共同原因,意在培养学生比较问题的能力。东欧大多数国家照搬照抄苏联模式,产生了消极后果,故选A。

答案: A

3.有人在回忆我国特区创建时说道“反对特区的非议很多,

有人还发来一本《祖界的由来》的小册子,似乎办特区就

会办成租界,殖民地。”对“租界”和“特区”的理解,

错误的是 ( )

A.租界是半殖民地半封建的中国在外国干涉下的被迫开放

B.特区是新中国主动开放的表现

C.两者的目的都是促进中国经济的繁荣与发展

D.两者性质不同

解析:租界是半殖民地半封建社会的产物,是受到强控制的所谓“国中之国”,是为列强侵略中国服务的,阻碍了社会经济的发展;而经济特区是在坚持独立自主的前提下的对外开放,促进了社会经济的发展。

答案: C

同课章节目录