2011届高三历史二轮 三轮总复习重点突破 专题三 中国古代统一多民族国家的发展和对外关系

文档属性

| 名称 | 2011届高三历史二轮 三轮总复习重点突破 专题三 中国古代统一多民族国家的发展和对外关系 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-05-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

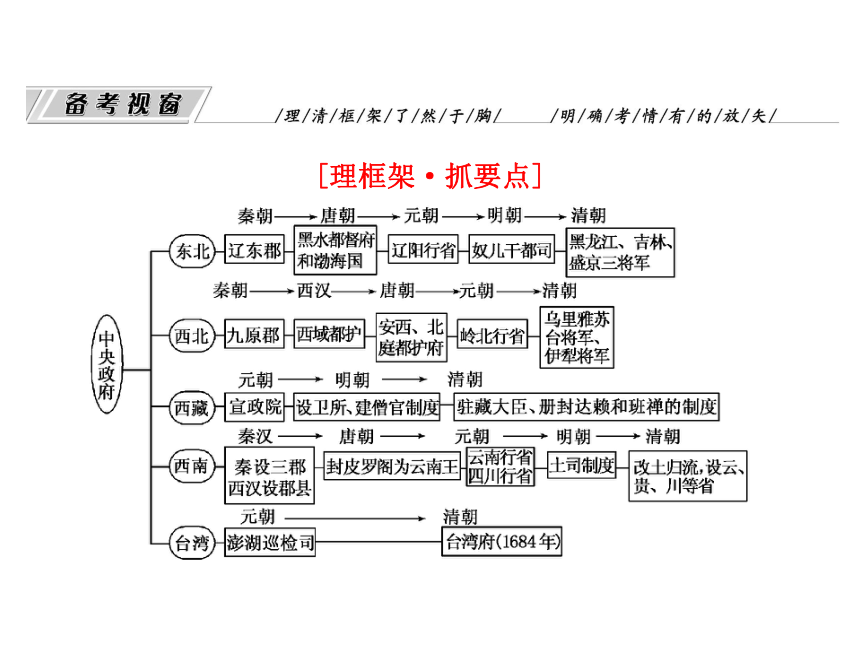

[理框架·抓要点]

[关键信息]

1.我国是一个统一的多民族国家,包括汉族和少数民族在内

的中华民族对中华文明的发展做出了贡献。

2.在历史上,我国虽出现过短暂的分裂,但统一是历史发展

的主流。

3.历史上民族间的战争存在着正义和非正义之分。虽存在着

民族战争,但民族间的和平友好交流是主流,各民族的频

繁交往促进了民族融合。

4.长期以来我国古代对外实行开放政策,中外交流丰富了中

华文明,明清之际实行闭关锁国政策阻碍了中国社会的进步。

[明考点·知考情]

1.将古代中国政府对边疆少数民族的管理及影响与当今我

国的民族区域自治制度联系起来,认识正确的民族政策

在统一多民族国家的发展和强盛中的重大作用,结合当

今继续推进西部大开发等时政热点考查古代有关民族关

系的史实。

2.辽政权实行“蕃汉分治”促进契丹社会的发展。这种从实

际出发、因俗而治的制度,与新时期的“一国两制”有某

些相似之处。

3.明清政府维护国家统一的一系列斗争,可与今天民族团

结、共同发展的民族政策相联系,从文科综合的角度命题。

4.边疆少数民族的发展、历代民族政策和民族关系等均有可

能成为命题热点,通过文物图片、文献资料等创设新情景

命制题目的可能性比较大。

5.从文明史观、全球史观切入,考查中外交往对中外文明发

展和社会进步所做出的贡献。

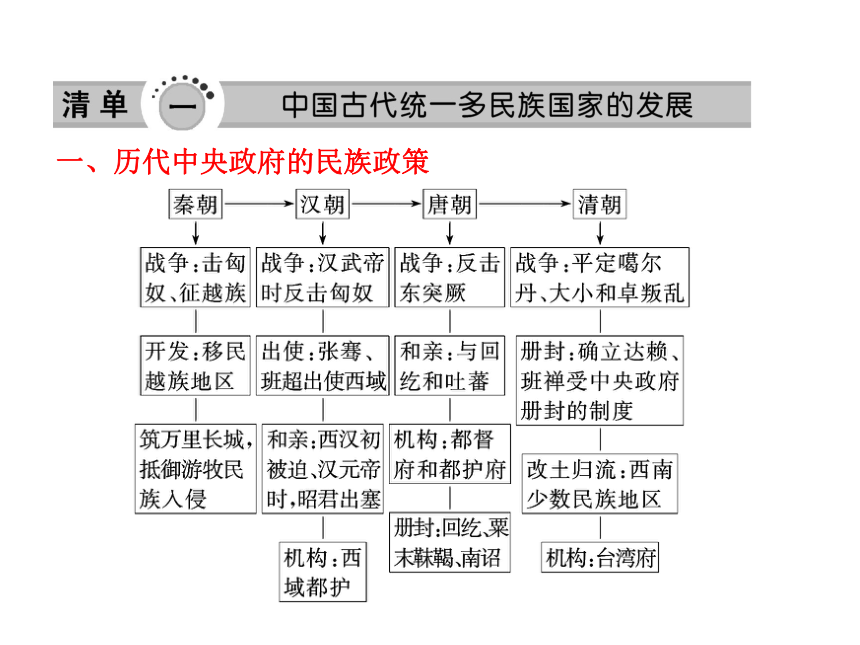

一、历代中央政府的民族政策

我国是一个多民族国家,民族政策关系到社会稳定、国家统一。开明而灵活的民族政策,不仅可以促进社会和谐,而且是国家强盛的推动力,我们从唐朝前期的繁荣可论证这一结论。

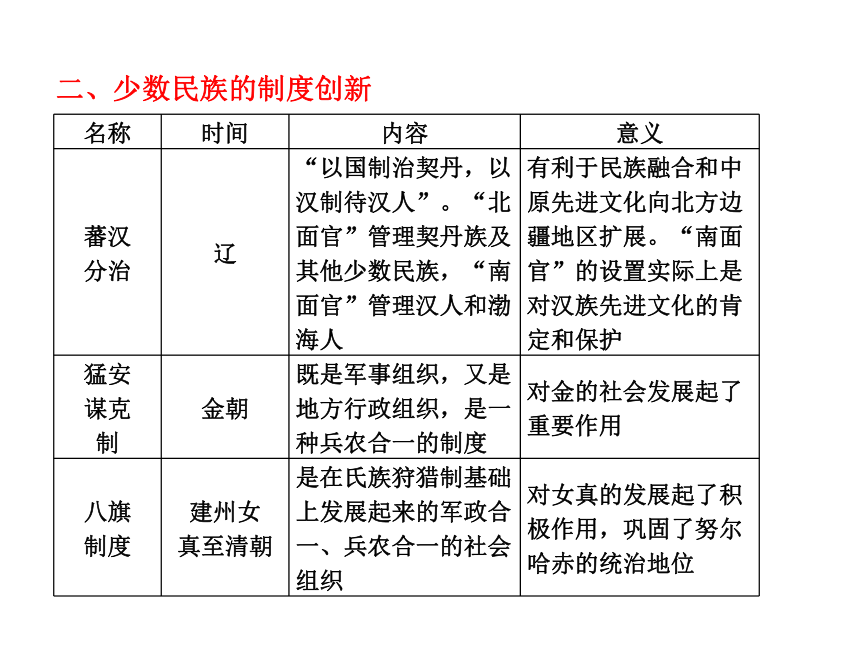

二、少数民族的制度创新

名称 时间 内容 意义

蕃汉

分治 辽 “以国制治契丹,以汉制待汉人”。“北面官”管理契丹族及其他少数民族,“南面官”管理汉人和渤海人 有利于民族融合和中原先进文化向北方边疆地区扩展。“南面官”的设置实际上是对汉族先进文化的肯定和保护

猛安

谋克

制 金朝 既是军事组织,又是地方行政组织,是一种兵农合一的制度 对金的社会发展起了重要作用

八旗

制度 建州女

真至清朝 是在氏族狩猎制基础上发展起来的军政合一、兵农合一的社会组织 对女真的发展起了积极作用,巩固了努尔哈赤的统治地位

少数民族对中华文明的贡献

(1)政治上:开发祖国边疆,扩大祖国疆域,推动祖国统一局

面的形成。

(2)经济上:提供大量动植物特产,丰富中华文明的物质文明;

接受并传播先进生产方式,实现本民族的封建化。

(3)民族关系上:以多种形式推动民族交流和融合,促进多民

族国家的发展壮大。

(4)文化上:从多方面丰富了中华文明的文学、音乐、舞蹈等,

为中华文化增添了刚健、豪迈等富有生机的新元素。

三、中国古代民族融合和国家统一

1.先秦

(1)特征:以华夏族为主体的中华民族开始形成。民族融合

第一次高潮。

(2)原因:各民族的交往;兼并战争的影响。

(3)影响:为中华民族的形成和秦朝统一全国奠定基础。

2.秦汉

(1)特征:以汉族为主体的中华民族形成和初步发展。

(2)原因:秦汉统一;汉族与少数民族的频繁交往;儒家大

一统思想的影响。

(3)影响:中华民族初步形成,汉人成为中华民族的代名词。

3.魏晋南北朝

(1)特征:封建国家分裂和民族第二次大融合高潮。

(2)原因:民族交往频繁;少数民族统治者改革;共同的反

压迫斗争。

(3)影响:为封建国家统一奠定基础。

4.隋唐

(1)特征:以汉族为主体的中华民族迅速发展。

(2)原因:开明的民族政策;恩威并施的手段;民族友好交

往及民族关系相对稳定。

(3)影响:统一多民族国家得到进一步巩固和发展。

5.五代、辽、宋、夏、金、元

(1)特征:民族融合第三次高潮。

(2)原因:民族之间的战争推动了民族交流;少数民族统治

者采用汉族先进的生产方式和政治制度;汉族先进的生

产方式向边疆扩展。

(3)影响:为统一多民族国家的巩固奠定基础。

6.明清

(1)特征:统一的多民族国家得到巩固,中华民族最终形成。

(2)原因:国内各民族关系基本稳定,民族向心力进一步

增强。

(3)影响:中华民族大家庭得到进一步巩固和发展。

中国古代历史上的三次大分裂和三次大统一

1.三次大分裂

(1)春秋战国;(2)魏晋南北朝;(3)五代辽宋夏金 。

2.三次大统一

(1)秦汉;(2)隋唐;(3)元明清。

四、中国历史上的民族关系

1.民族战争

(1)掠夺战争:如匈奴在秦汉时的南下进攻。

(2)民族征服战争:如唐灭突厥,元灭南宋,清灭明等。

(3)平定叛乱战争:如乾隆平定回部贵族大小和卓发动的叛乱。

2.友好往来

(1)和亲:汉元帝时昭君出塞;唐朝时文成公主、金城公主

分别嫁与吐蕃赞普松赞干布、尺带珠丹。

(2)边境贸易:昭君出塞后互市兴旺起来,南宋时的边贸,

明朝互市等。

(3)会盟:用和平的方式进行交往,如唐与吐蕃会盟。

(4)迁徙:元朝时大量信仰伊斯兰教的波斯人和阿拉伯人等

来到我国,他们和汉、蒙等民族长期杂居、通婚,开始

形成新的民族——回族。

3.经济文化交流

(1)秦朝:兴修灵渠,以沟通湘水和离水,便利中原和岭南

的经济文化交流。

(2)汉朝:张骞通西域后中原同西域间的经济文化联系日益

密切;昭君出塞后中原与匈奴间的文化往来增多。

(3)唐朝:突厥与中原地区有贸易往来,成为沟通中原和中

亚贸易的桥梁;回纥建筑和一些装饰物有唐代风格;不

少汉人工匠在南诏传授技艺;文成公主入吐蕃带去多种

生产技术、医药书籍等。

(4)北宋:宋辽双方贸易兴旺。

(5)明朝:明后期,鞑靼首领俺答汗与明朝修好,恢复封贡

互市。蒙汉两族和平友好数十年。

(6)清朝:通过册封达赖和班禅、在西南少数民族地区实行

改土归流、设台湾府等,各民族间的联系进一步加强。

(7)新中国:人民政府对少数民族从财力、人力和物力方面

给予支持。

对中国古代民族战争的评价

中国历史上所有民族战争都是内战,不具有侵略和反侵略的性质。但有正义性和非正义性之分,有进步性和反动性之分。为维护国家统一、促进社会经济文化发展而进行的战争都是进步的;各族人民为反抗剥削压迫而进行的斗争都是正义的。

对象 时段 交往史实

日本 秦汉 汉武帝时,日本有三十多个国家通过朝鲜半岛“使译通于汉”;东汉光武帝赐“汉委奴国王”金印给倭奴国;中国的铁器、铜器、丝帛传入日本

隋唐 日本多次派遣唐使;中日贸易往来频繁。突出人物:鉴真和吉备真备

明清 元末明初,东南沿海倭患严重;明政府限制私人海外贸易;戚继光抗倭,1565年基本肃清倭患

对象 时段 交往史实

朝鲜 秦汉 秦汉之际,燕、齐、赵人为避战乱,数万人迁居朝鲜;三韩多次派人赴汉,加强了双方的联系,其中的辰韩引进中国先进文化,被称为秦韩。贸易:朝鲜特产檀弓、果下马等输入中国;中国的铜镜、漆器、铁制生产工具等输出到朝鲜

隋唐 往来:唐朝的留学生中新罗留学生最多(崔致远较著名),唐朝的许多城市中设有“新罗坊”“新罗馆”。交流:新罗从唐朝引入茶种、雕版印刷术和制铜、制瓷技艺等

对象 时段 交往史实

印度

半岛 秦汉 中国的手工业品(铁器、丝绸)和技术(养蚕缫丝技术、造纸术等)西传;印度佛教也通过丝绸之路传入中国

隋唐 互派使节,交换土特产品;以佛教为纽带;天竺遣使唐朝,送来郁金香、菩提树;中国创立的十进位记数法传到天竺;玄奘从陆路到天竺研究佛学,义净从海路到天竺研究佛学

对象 时段 交往史实

中、西亚 汉 中国的铁器、丝绸和养蚕缫丝技术,以及铸铁术、井渠法、造纸术西传

隋唐 隋朝和波斯互遣使节,唐朝时,波斯人在中国开设“波斯店”;从唐高宗时起,大食与中国通使,持续了一个半世纪;中国造纸术在唐朝时传到大食

元 元朝时大量波斯人、阿拉伯人迁入中国,他们和汉、蒙、畏兀儿等民族长期杂居、通婚,开始形成新的民族——回族

对象 时段 交往史实

欧洲 秦汉 东汉时甘英出使大秦,行至波斯湾;166年大秦安敦王朝派使者来到东汉,这是正史中关于中国同欧洲直接往来的最早记载

隋唐 唐朝和东罗马有使节往还,东罗马的医术、杂技传入中国;唐朝的丝绸、瓷器运往欧洲

明清 1553年,葡萄牙租占澳门;意大利传教士利玛窦来到中国;1662年,郑成功收复台湾;清朝与俄国展开雅克萨之战,1689年签订《尼布楚条约》

古代对外交往的阶段特征

秦汉

时期 以周边国家为主;以陆路为主,兼有水路;以经济文化交流为主;具有单向性

隋唐

时期 交往范围广泛,且有连续性;交往领域广泛;交往渠道众多;在交往过程中,中华文化圈形成;具有双向性

明清

时期 由对外开放变为闭关自守;侵略与反侵略成为对外关系的重要内容

1.形式

(1)民族迁徙。魏晋以来,一些少数民族大批内迁,他们和

北方汉族人民杂居相处;魏晋南北朝时期北方人民南迁等。

(2)联合斗争。各族人民联合起来,共同反对统治者的剥削和

压迫,使民族联系更加密切。

(3)友好交往。在我国古代大一统的局面下,各民族在和平的

环境中友好相处,融合加速。如在唐朝大一统的形势下,

突厥等少数民族与汉族的融合加快。

(4)少数民族统治者的改革。如北魏孝文帝的改革大大加速

了民族融合。

(5)“和亲”“册封”促进民族融合。如唐太宗派人护送文

成公主入吐蕃嫁给松赞干布,唐玄宗封大祚荣为渤海

郡王等。

(6)兼并战争促进民族融合。春秋时在诸侯争霸过程中,大

国兼并小国,诸侯国逐渐减少,各民族接触频繁。

2.基本特点

(1)团结友好是中国古代民族关系的主流,是民族融合的重

要内容。

(2)民族融合的中心内容是扩大先进的中原文化和汉族文化

的影响,是少数民族的封建化。

(3)民族融合促进国家统一,国家统一也同样促进民族融合,

民族融合体现了历史进步,民族融合是中国古代历史发

展的动力之一。

(4)各民族的融合,不断充实丰富了中华民族这个统一体。

[例1] (2010·全国卷Ⅱ)1170年,南宋范成大出使金朝,所撰《燕宾馆》诗中说:“苦寒不似东篱下,雪满西山把菊看。”自注:“至是适以重阳,虏重此节,以其日祭天,伴使把菊酌酒相劝。”从中可以得知 ( )

A.南方人不适应北方的气候

B.金朝对南宋使臣极为尊重

C.重阳节赏菊习俗源于女真

D.女真族吸收了中原的文化

[解析] 本题考查宋金关系及重阳节的相关知识,意在考查学生对材料的综合分析能力。A项不符合材料本意;B项在材料中无法体现;C项说法错误,重阳节是一个历史悠久的节日,在三国时期已有重阳赏菊的风俗。

[答案] D

1.我国历史上曾出现这样的现象:中原汉族人穿胡服和游牧

民族的靴子。这种现象主要反映了 ( )

A.中华民族以儒家大一统思想作为民族的精神支柱

B.民族大融合促进国家统一

C.各民族的特点、优点不断充实着中华民族

D.落后民族在征服先进民族后被先进民族的先进文明所同化

解析:材料所述为唐朝时的社会生活现象。材料体现了少数民族服装对中原汉族人的服装产生了影响,即各民族的特点、优点不断充实着中华民族,故选C。材料没有涉及儒家思想,也未涉及国家统一,更没有涉及民族征服问题,A、B、D三项均应排除。

答案:C

1.条件

(1)国家统一,国力强盛,经济发达。

(2)对外交通畅通。

(3)政府实行开明的对外政策等。

2.途径

(1)官方和民间贸易途径,对外贸易往往伴随着文化交流。

(2)官方派遣留学生和使节,隋唐时期表现较为突出。

(3)宗教传播,如玄奘西游、鉴真东渡、利玛窦来华等。

(4)战争,如隋炀帝对高丽的战争、成吉思汗的远征等。

3.特点

(1)贸易经历了由陆路为主向海路为主的转变。唐朝前,主

要通过陆上“丝绸之路”同一些国家和地区进行贸易与

交流;唐朝后,海路交通在对外交往中日益占据主导地位。

(2)我国古代以和平、友好交往为主。因受传统儒家思想的影

响,中国的对外交往向奉行重义轻利、“以和为贵”的价

值观,如明朝郑和下西洋密切了中国同亚非各国的联系。

(3)从交往内容及途径看,内容丰富,渠道众多。如官方派

遣使节和留学生、官方和民间的贸易往来、宗教传播等。

(4)对外关系由开放逐渐走向闭关锁国。汉朝至明朝前期的

一些封建统治者,实行对外开放的政策,清实行“闭关

锁国”政策,严格限制对外贸易,使我国日益落后于世

界潮流。

[例2] (2010·四川高考)丝绸之路是汉代中外交流的见证。下图中①所示中国通往南亚、中亚的交通要冲是 ( )

A.葱岭 B.玉门关 C.大宛 D.安息

[解析] 本题考查丝绸之路的相关知识,意在考查学生的读图能力。丝绸之路经过河西走廊出阳关、玉门关分南北两道在疏勒会合,越葱岭往西到大月氏、安息、大秦,往北到大宛、康居。图中①所指的山是葱岭,故A正确。

[答案] A

2.明朝初期,郑和先后七次下西洋,访问亚非30多个国家

和地区;清朝时,设广州十三行,统一管理对外贸易的

一切事务,禁止国人出海贸易。上述现象反映中国古代

对外交往的历史趋势是 ( )

A.先海路贸易,后陆路贸易

B.对外贸易以官方贸易为主

C.加强联系,互相学习

D.从对外开放到闭关锁国

解析: A项叙述不符合史实。B项是中国对外贸易的特点之一,但不是历史趋势。C项是对外交往的启示,也不是历史趋势。郑和下西洋是对外开放的表现,而清朝设置广州十三行,是闭关锁国的表现,故选D。

答案: D

近现代中国的民族思想和政策

1.孙中山的民族主义

(1)提出:1905年。

(2)内容:民族自求解放,推翻清朝,民族平等。

2.新中国的民族政策

(1)政策:民族区域自治。

(2)原则:民族团结、民族平等和各民族共同繁荣。

(3)意义:实现了少数民族当家作主的愿望,巩固了统一

的多民族国家。

[命题设计]

1.人民币是我国现行流通货币。中国人民银行1955年发行第

二套人民币,票面上采用了汉、蒙、藏、维四种民族文字,

1962年发行第三套人民币,票面上开始采用汉、蒙、藏、

维、壮五种民族文字,至今人民币的票面上依然是这五种

文字。透过人民币票面的文字,我们可以获得的历史信息

是 ( )

①民族平等原则 ②少数民族进入了社会主义社会 ③民族区域自治 ④党和政府尊重少数民族文化

A.①②③ B.②③

C.①③④ D.①③

解析:从题目提供的图片和文字可以得出民族平等、民族区域自治以及党和政府尊重少数民族文化的历史信息。少数民族先后进入社会主义社会是在1958年以后,因此排除②。

答案: C

[命题素材]

一、国务院新闻办2010年7月8日在北京召开的西部大开

发10周年新闻发布会,西部大开发战略实施10年来

已经取得显著成效,西部地区的经济增长速度一改

滞后的局面,年均增长速度达到11.9%,主要宏观经

济指标10年间都翻了一番以上。

二、2010年8月1日,青海省委、省政府举行大会,欢迎

来自中央和国家机关以及北京、上海等省市的102名

援青干部,这些干部的到来标志着中央对口支援青

海藏区工作正式启动。第一批援青干部,北京、上

海等6个省市选派39名,中央和国家机关26个单位选

派50名,13个国有重要骨干企业选派13名,共102名,

平均年龄41.3岁,全部具有大专以上学历,具有研

究生学历的43名,占42.2%。

[知识链接]

1.古代:秦国的崛起和统一(商鞅变法,都江堰、专制主义

中央集权制度)、汉朝的丝绸之路,汉唐时的长安等城市

(与宋朝以后的城市比较)。

2.近代:金田起义(背景)、遵义会议(背景、内容和意义),

红军长征胜利会师(影响)、陕甘宁革命根据地、抗战后

重庆谈判(背景、内容及意义)。

3.现代:四川是率先试行家庭联产承包责任制的地区之一。

[命题设计]

2.清初加强对西藏统治的措施中,不包括 ( )

A.确认达赖和班禅在西藏的地位

B.规定达赖和班禅的“转世”须经中央政府册封

C.设置驻藏大臣,与达赖和班禅共同管理西藏

D.规定西藏的管理权由达赖和班禅轮流掌握

解析:达赖和班禅是西藏地区的宗教领袖,他们同驻藏大臣共同管理西藏事务。故D项说法不符合史实。

答案: D

3.小说《开唐》中写道:“邓远公眯起眼,一字字照着那纸

上念道,‘边庭之事,国之重务也……自高昌援首以来,

西胡归心。然异种之人,多有翻覆……今朝廷特置西州重

镇,以备边防,专敕武德以来,天下流死亡匿之徒,往戍

西州……’念毕笑道:‘李世民这小儿却也有些本事。’”

文中“西州重镇”是指 ( )

A.西域都护府 B.安西都护府

C.北庭都护府 D.忽汗州都督府

解析:注意题干中“开唐”“高昌”“李世民”等信息。西域都护府设立于西汉时期;忽汗州都督府设在东北;北庭都护府为武则天所设。

答案: B

[理框架·抓要点]

[关键信息]

1.我国是一个统一的多民族国家,包括汉族和少数民族在内

的中华民族对中华文明的发展做出了贡献。

2.在历史上,我国虽出现过短暂的分裂,但统一是历史发展

的主流。

3.历史上民族间的战争存在着正义和非正义之分。虽存在着

民族战争,但民族间的和平友好交流是主流,各民族的频

繁交往促进了民族融合。

4.长期以来我国古代对外实行开放政策,中外交流丰富了中

华文明,明清之际实行闭关锁国政策阻碍了中国社会的进步。

[明考点·知考情]

1.将古代中国政府对边疆少数民族的管理及影响与当今我

国的民族区域自治制度联系起来,认识正确的民族政策

在统一多民族国家的发展和强盛中的重大作用,结合当

今继续推进西部大开发等时政热点考查古代有关民族关

系的史实。

2.辽政权实行“蕃汉分治”促进契丹社会的发展。这种从实

际出发、因俗而治的制度,与新时期的“一国两制”有某

些相似之处。

3.明清政府维护国家统一的一系列斗争,可与今天民族团

结、共同发展的民族政策相联系,从文科综合的角度命题。

4.边疆少数民族的发展、历代民族政策和民族关系等均有可

能成为命题热点,通过文物图片、文献资料等创设新情景

命制题目的可能性比较大。

5.从文明史观、全球史观切入,考查中外交往对中外文明发

展和社会进步所做出的贡献。

一、历代中央政府的民族政策

我国是一个多民族国家,民族政策关系到社会稳定、国家统一。开明而灵活的民族政策,不仅可以促进社会和谐,而且是国家强盛的推动力,我们从唐朝前期的繁荣可论证这一结论。

二、少数民族的制度创新

名称 时间 内容 意义

蕃汉

分治 辽 “以国制治契丹,以汉制待汉人”。“北面官”管理契丹族及其他少数民族,“南面官”管理汉人和渤海人 有利于民族融合和中原先进文化向北方边疆地区扩展。“南面官”的设置实际上是对汉族先进文化的肯定和保护

猛安

谋克

制 金朝 既是军事组织,又是地方行政组织,是一种兵农合一的制度 对金的社会发展起了重要作用

八旗

制度 建州女

真至清朝 是在氏族狩猎制基础上发展起来的军政合一、兵农合一的社会组织 对女真的发展起了积极作用,巩固了努尔哈赤的统治地位

少数民族对中华文明的贡献

(1)政治上:开发祖国边疆,扩大祖国疆域,推动祖国统一局

面的形成。

(2)经济上:提供大量动植物特产,丰富中华文明的物质文明;

接受并传播先进生产方式,实现本民族的封建化。

(3)民族关系上:以多种形式推动民族交流和融合,促进多民

族国家的发展壮大。

(4)文化上:从多方面丰富了中华文明的文学、音乐、舞蹈等,

为中华文化增添了刚健、豪迈等富有生机的新元素。

三、中国古代民族融合和国家统一

1.先秦

(1)特征:以华夏族为主体的中华民族开始形成。民族融合

第一次高潮。

(2)原因:各民族的交往;兼并战争的影响。

(3)影响:为中华民族的形成和秦朝统一全国奠定基础。

2.秦汉

(1)特征:以汉族为主体的中华民族形成和初步发展。

(2)原因:秦汉统一;汉族与少数民族的频繁交往;儒家大

一统思想的影响。

(3)影响:中华民族初步形成,汉人成为中华民族的代名词。

3.魏晋南北朝

(1)特征:封建国家分裂和民族第二次大融合高潮。

(2)原因:民族交往频繁;少数民族统治者改革;共同的反

压迫斗争。

(3)影响:为封建国家统一奠定基础。

4.隋唐

(1)特征:以汉族为主体的中华民族迅速发展。

(2)原因:开明的民族政策;恩威并施的手段;民族友好交

往及民族关系相对稳定。

(3)影响:统一多民族国家得到进一步巩固和发展。

5.五代、辽、宋、夏、金、元

(1)特征:民族融合第三次高潮。

(2)原因:民族之间的战争推动了民族交流;少数民族统治

者采用汉族先进的生产方式和政治制度;汉族先进的生

产方式向边疆扩展。

(3)影响:为统一多民族国家的巩固奠定基础。

6.明清

(1)特征:统一的多民族国家得到巩固,中华民族最终形成。

(2)原因:国内各民族关系基本稳定,民族向心力进一步

增强。

(3)影响:中华民族大家庭得到进一步巩固和发展。

中国古代历史上的三次大分裂和三次大统一

1.三次大分裂

(1)春秋战国;(2)魏晋南北朝;(3)五代辽宋夏金 。

2.三次大统一

(1)秦汉;(2)隋唐;(3)元明清。

四、中国历史上的民族关系

1.民族战争

(1)掠夺战争:如匈奴在秦汉时的南下进攻。

(2)民族征服战争:如唐灭突厥,元灭南宋,清灭明等。

(3)平定叛乱战争:如乾隆平定回部贵族大小和卓发动的叛乱。

2.友好往来

(1)和亲:汉元帝时昭君出塞;唐朝时文成公主、金城公主

分别嫁与吐蕃赞普松赞干布、尺带珠丹。

(2)边境贸易:昭君出塞后互市兴旺起来,南宋时的边贸,

明朝互市等。

(3)会盟:用和平的方式进行交往,如唐与吐蕃会盟。

(4)迁徙:元朝时大量信仰伊斯兰教的波斯人和阿拉伯人等

来到我国,他们和汉、蒙等民族长期杂居、通婚,开始

形成新的民族——回族。

3.经济文化交流

(1)秦朝:兴修灵渠,以沟通湘水和离水,便利中原和岭南

的经济文化交流。

(2)汉朝:张骞通西域后中原同西域间的经济文化联系日益

密切;昭君出塞后中原与匈奴间的文化往来增多。

(3)唐朝:突厥与中原地区有贸易往来,成为沟通中原和中

亚贸易的桥梁;回纥建筑和一些装饰物有唐代风格;不

少汉人工匠在南诏传授技艺;文成公主入吐蕃带去多种

生产技术、医药书籍等。

(4)北宋:宋辽双方贸易兴旺。

(5)明朝:明后期,鞑靼首领俺答汗与明朝修好,恢复封贡

互市。蒙汉两族和平友好数十年。

(6)清朝:通过册封达赖和班禅、在西南少数民族地区实行

改土归流、设台湾府等,各民族间的联系进一步加强。

(7)新中国:人民政府对少数民族从财力、人力和物力方面

给予支持。

对中国古代民族战争的评价

中国历史上所有民族战争都是内战,不具有侵略和反侵略的性质。但有正义性和非正义性之分,有进步性和反动性之分。为维护国家统一、促进社会经济文化发展而进行的战争都是进步的;各族人民为反抗剥削压迫而进行的斗争都是正义的。

对象 时段 交往史实

日本 秦汉 汉武帝时,日本有三十多个国家通过朝鲜半岛“使译通于汉”;东汉光武帝赐“汉委奴国王”金印给倭奴国;中国的铁器、铜器、丝帛传入日本

隋唐 日本多次派遣唐使;中日贸易往来频繁。突出人物:鉴真和吉备真备

明清 元末明初,东南沿海倭患严重;明政府限制私人海外贸易;戚继光抗倭,1565年基本肃清倭患

对象 时段 交往史实

朝鲜 秦汉 秦汉之际,燕、齐、赵人为避战乱,数万人迁居朝鲜;三韩多次派人赴汉,加强了双方的联系,其中的辰韩引进中国先进文化,被称为秦韩。贸易:朝鲜特产檀弓、果下马等输入中国;中国的铜镜、漆器、铁制生产工具等输出到朝鲜

隋唐 往来:唐朝的留学生中新罗留学生最多(崔致远较著名),唐朝的许多城市中设有“新罗坊”“新罗馆”。交流:新罗从唐朝引入茶种、雕版印刷术和制铜、制瓷技艺等

对象 时段 交往史实

印度

半岛 秦汉 中国的手工业品(铁器、丝绸)和技术(养蚕缫丝技术、造纸术等)西传;印度佛教也通过丝绸之路传入中国

隋唐 互派使节,交换土特产品;以佛教为纽带;天竺遣使唐朝,送来郁金香、菩提树;中国创立的十进位记数法传到天竺;玄奘从陆路到天竺研究佛学,义净从海路到天竺研究佛学

对象 时段 交往史实

中、西亚 汉 中国的铁器、丝绸和养蚕缫丝技术,以及铸铁术、井渠法、造纸术西传

隋唐 隋朝和波斯互遣使节,唐朝时,波斯人在中国开设“波斯店”;从唐高宗时起,大食与中国通使,持续了一个半世纪;中国造纸术在唐朝时传到大食

元 元朝时大量波斯人、阿拉伯人迁入中国,他们和汉、蒙、畏兀儿等民族长期杂居、通婚,开始形成新的民族——回族

对象 时段 交往史实

欧洲 秦汉 东汉时甘英出使大秦,行至波斯湾;166年大秦安敦王朝派使者来到东汉,这是正史中关于中国同欧洲直接往来的最早记载

隋唐 唐朝和东罗马有使节往还,东罗马的医术、杂技传入中国;唐朝的丝绸、瓷器运往欧洲

明清 1553年,葡萄牙租占澳门;意大利传教士利玛窦来到中国;1662年,郑成功收复台湾;清朝与俄国展开雅克萨之战,1689年签订《尼布楚条约》

古代对外交往的阶段特征

秦汉

时期 以周边国家为主;以陆路为主,兼有水路;以经济文化交流为主;具有单向性

隋唐

时期 交往范围广泛,且有连续性;交往领域广泛;交往渠道众多;在交往过程中,中华文化圈形成;具有双向性

明清

时期 由对外开放变为闭关自守;侵略与反侵略成为对外关系的重要内容

1.形式

(1)民族迁徙。魏晋以来,一些少数民族大批内迁,他们和

北方汉族人民杂居相处;魏晋南北朝时期北方人民南迁等。

(2)联合斗争。各族人民联合起来,共同反对统治者的剥削和

压迫,使民族联系更加密切。

(3)友好交往。在我国古代大一统的局面下,各民族在和平的

环境中友好相处,融合加速。如在唐朝大一统的形势下,

突厥等少数民族与汉族的融合加快。

(4)少数民族统治者的改革。如北魏孝文帝的改革大大加速

了民族融合。

(5)“和亲”“册封”促进民族融合。如唐太宗派人护送文

成公主入吐蕃嫁给松赞干布,唐玄宗封大祚荣为渤海

郡王等。

(6)兼并战争促进民族融合。春秋时在诸侯争霸过程中,大

国兼并小国,诸侯国逐渐减少,各民族接触频繁。

2.基本特点

(1)团结友好是中国古代民族关系的主流,是民族融合的重

要内容。

(2)民族融合的中心内容是扩大先进的中原文化和汉族文化

的影响,是少数民族的封建化。

(3)民族融合促进国家统一,国家统一也同样促进民族融合,

民族融合体现了历史进步,民族融合是中国古代历史发

展的动力之一。

(4)各民族的融合,不断充实丰富了中华民族这个统一体。

[例1] (2010·全国卷Ⅱ)1170年,南宋范成大出使金朝,所撰《燕宾馆》诗中说:“苦寒不似东篱下,雪满西山把菊看。”自注:“至是适以重阳,虏重此节,以其日祭天,伴使把菊酌酒相劝。”从中可以得知 ( )

A.南方人不适应北方的气候

B.金朝对南宋使臣极为尊重

C.重阳节赏菊习俗源于女真

D.女真族吸收了中原的文化

[解析] 本题考查宋金关系及重阳节的相关知识,意在考查学生对材料的综合分析能力。A项不符合材料本意;B项在材料中无法体现;C项说法错误,重阳节是一个历史悠久的节日,在三国时期已有重阳赏菊的风俗。

[答案] D

1.我国历史上曾出现这样的现象:中原汉族人穿胡服和游牧

民族的靴子。这种现象主要反映了 ( )

A.中华民族以儒家大一统思想作为民族的精神支柱

B.民族大融合促进国家统一

C.各民族的特点、优点不断充实着中华民族

D.落后民族在征服先进民族后被先进民族的先进文明所同化

解析:材料所述为唐朝时的社会生活现象。材料体现了少数民族服装对中原汉族人的服装产生了影响,即各民族的特点、优点不断充实着中华民族,故选C。材料没有涉及儒家思想,也未涉及国家统一,更没有涉及民族征服问题,A、B、D三项均应排除。

答案:C

1.条件

(1)国家统一,国力强盛,经济发达。

(2)对外交通畅通。

(3)政府实行开明的对外政策等。

2.途径

(1)官方和民间贸易途径,对外贸易往往伴随着文化交流。

(2)官方派遣留学生和使节,隋唐时期表现较为突出。

(3)宗教传播,如玄奘西游、鉴真东渡、利玛窦来华等。

(4)战争,如隋炀帝对高丽的战争、成吉思汗的远征等。

3.特点

(1)贸易经历了由陆路为主向海路为主的转变。唐朝前,主

要通过陆上“丝绸之路”同一些国家和地区进行贸易与

交流;唐朝后,海路交通在对外交往中日益占据主导地位。

(2)我国古代以和平、友好交往为主。因受传统儒家思想的影

响,中国的对外交往向奉行重义轻利、“以和为贵”的价

值观,如明朝郑和下西洋密切了中国同亚非各国的联系。

(3)从交往内容及途径看,内容丰富,渠道众多。如官方派

遣使节和留学生、官方和民间的贸易往来、宗教传播等。

(4)对外关系由开放逐渐走向闭关锁国。汉朝至明朝前期的

一些封建统治者,实行对外开放的政策,清实行“闭关

锁国”政策,严格限制对外贸易,使我国日益落后于世

界潮流。

[例2] (2010·四川高考)丝绸之路是汉代中外交流的见证。下图中①所示中国通往南亚、中亚的交通要冲是 ( )

A.葱岭 B.玉门关 C.大宛 D.安息

[解析] 本题考查丝绸之路的相关知识,意在考查学生的读图能力。丝绸之路经过河西走廊出阳关、玉门关分南北两道在疏勒会合,越葱岭往西到大月氏、安息、大秦,往北到大宛、康居。图中①所指的山是葱岭,故A正确。

[答案] A

2.明朝初期,郑和先后七次下西洋,访问亚非30多个国家

和地区;清朝时,设广州十三行,统一管理对外贸易的

一切事务,禁止国人出海贸易。上述现象反映中国古代

对外交往的历史趋势是 ( )

A.先海路贸易,后陆路贸易

B.对外贸易以官方贸易为主

C.加强联系,互相学习

D.从对外开放到闭关锁国

解析: A项叙述不符合史实。B项是中国对外贸易的特点之一,但不是历史趋势。C项是对外交往的启示,也不是历史趋势。郑和下西洋是对外开放的表现,而清朝设置广州十三行,是闭关锁国的表现,故选D。

答案: D

近现代中国的民族思想和政策

1.孙中山的民族主义

(1)提出:1905年。

(2)内容:民族自求解放,推翻清朝,民族平等。

2.新中国的民族政策

(1)政策:民族区域自治。

(2)原则:民族团结、民族平等和各民族共同繁荣。

(3)意义:实现了少数民族当家作主的愿望,巩固了统一

的多民族国家。

[命题设计]

1.人民币是我国现行流通货币。中国人民银行1955年发行第

二套人民币,票面上采用了汉、蒙、藏、维四种民族文字,

1962年发行第三套人民币,票面上开始采用汉、蒙、藏、

维、壮五种民族文字,至今人民币的票面上依然是这五种

文字。透过人民币票面的文字,我们可以获得的历史信息

是 ( )

①民族平等原则 ②少数民族进入了社会主义社会 ③民族区域自治 ④党和政府尊重少数民族文化

A.①②③ B.②③

C.①③④ D.①③

解析:从题目提供的图片和文字可以得出民族平等、民族区域自治以及党和政府尊重少数民族文化的历史信息。少数民族先后进入社会主义社会是在1958年以后,因此排除②。

答案: C

[命题素材]

一、国务院新闻办2010年7月8日在北京召开的西部大开

发10周年新闻发布会,西部大开发战略实施10年来

已经取得显著成效,西部地区的经济增长速度一改

滞后的局面,年均增长速度达到11.9%,主要宏观经

济指标10年间都翻了一番以上。

二、2010年8月1日,青海省委、省政府举行大会,欢迎

来自中央和国家机关以及北京、上海等省市的102名

援青干部,这些干部的到来标志着中央对口支援青

海藏区工作正式启动。第一批援青干部,北京、上

海等6个省市选派39名,中央和国家机关26个单位选

派50名,13个国有重要骨干企业选派13名,共102名,

平均年龄41.3岁,全部具有大专以上学历,具有研

究生学历的43名,占42.2%。

[知识链接]

1.古代:秦国的崛起和统一(商鞅变法,都江堰、专制主义

中央集权制度)、汉朝的丝绸之路,汉唐时的长安等城市

(与宋朝以后的城市比较)。

2.近代:金田起义(背景)、遵义会议(背景、内容和意义),

红军长征胜利会师(影响)、陕甘宁革命根据地、抗战后

重庆谈判(背景、内容及意义)。

3.现代:四川是率先试行家庭联产承包责任制的地区之一。

[命题设计]

2.清初加强对西藏统治的措施中,不包括 ( )

A.确认达赖和班禅在西藏的地位

B.规定达赖和班禅的“转世”须经中央政府册封

C.设置驻藏大臣,与达赖和班禅共同管理西藏

D.规定西藏的管理权由达赖和班禅轮流掌握

解析:达赖和班禅是西藏地区的宗教领袖,他们同驻藏大臣共同管理西藏事务。故D项说法不符合史实。

答案: D

3.小说《开唐》中写道:“邓远公眯起眼,一字字照着那纸

上念道,‘边庭之事,国之重务也……自高昌援首以来,

西胡归心。然异种之人,多有翻覆……今朝廷特置西州重

镇,以备边防,专敕武德以来,天下流死亡匿之徒,往戍

西州……’念毕笑道:‘李世民这小儿却也有些本事。’”

文中“西州重镇”是指 ( )

A.西域都护府 B.安西都护府

C.北庭都护府 D.忽汗州都督府

解析:注意题干中“开唐”“高昌”“李世民”等信息。西域都护府设立于西汉时期;忽汗州都督府设在东北;北庭都护府为武则天所设。

答案: B

同课章节目录