2011届高三历史二轮 三轮总复习重点突破 专题十二 近现代民族解放运动与国际社会主义运动的曲折发展

文档属性

| 名称 | 2011届高三历史二轮 三轮总复习重点突破 专题十二 近现代民族解放运动与国际社会主义运动的曲折发展 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-05-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

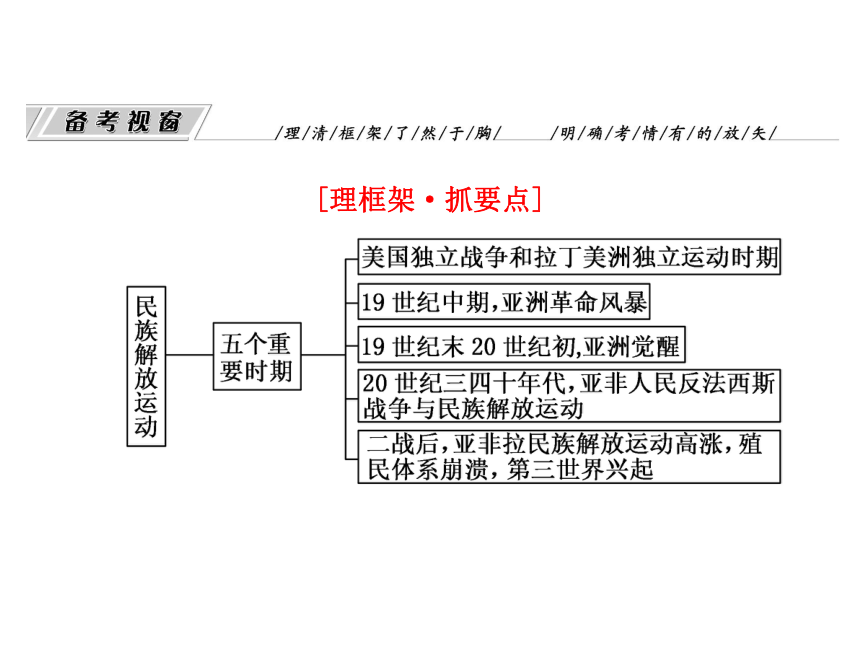

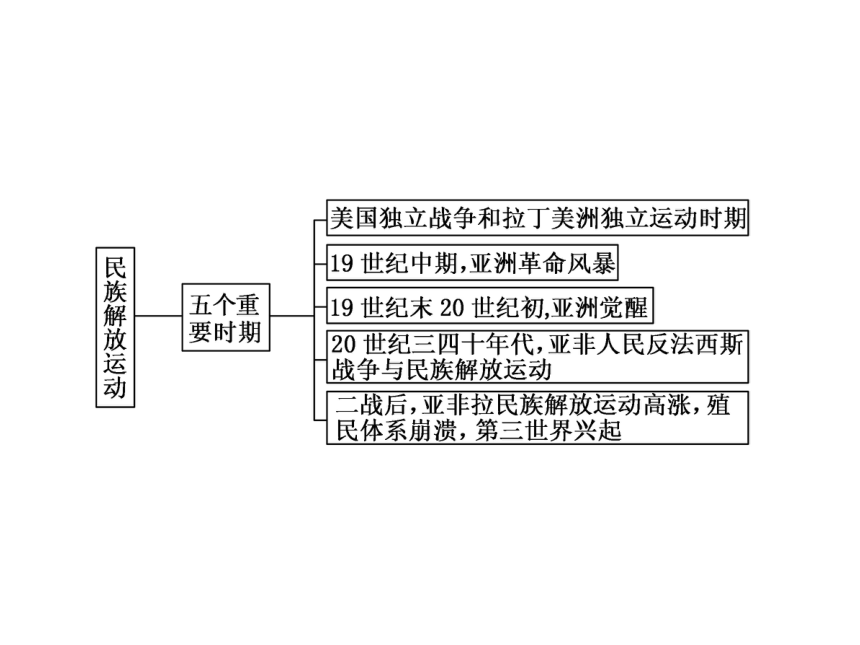

[理框架·抓要点]

[关键信息]

1.近现代民族解放运动分为五个时期,有力地打击了西方国

家的殖民统治,最终粉碎了资本主义国家的殖民体系,推

动了亚非拉地区的发展。

2.科学社会主义理论是人类优秀理论成果,社会主义制度是

不同于资本主义文明的新制度。

3.国际社会主义运动经历了由空想到科学、由理论到实践、

由一国胜利到多国胜利再到遭受挫折的曲折历程。

[明考点·知考情]

1.从全球史观的视角考查民族解放运动发生的背景、影响。

2.结合当今世界区域经济集团化、经济全球化等时政热点

考查各美洲、亚洲、非洲等区域历史。

3.由于本专题具有较强的史鉴功能,预示着在2011年的高考

中,仍有较大的命题空间。俄国十月革命、苏俄的新经济

政策及苏联在20世纪二三十年代的工业化成就、农业集体

化道路及存在的问题仍属于这一时期必须关注的重要问题。

特别是这一时期苏联经济探索和建设中的经验教训,是一

个很具有反思和借鉴意义的问题,在学习中仍需特别注意。

这一部分可以和中国建国初期的历史作比较。

一、以美洲为中心的独立战争

1.背景:西欧各国大肆进行殖民掠夺,以屠杀和贩卖黑奴

等方式进行资本原始积累,并对殖民地半殖民地进行殖

民统治。

2.主要事件:美国独立战争、海地革命、西属拉美民族独

立战争、葡属巴西独立。

3.特点:以独立战争的形式发生,独立运动受到欧洲启蒙

思想的影响。

二、以亚洲革命风暴为代表

1.背景

(1)随着工业革命的不断扩展,西方殖民者加紧对外侵略扩张,

以抢占更多的商品销售市场和原料产地。

(2)在亚洲,殖民者勾结封建统治阶级剥削人民,亚洲人民反

对殖民主义和封建主义的革命风暴因此兴起。

2.主要事件:爪哇人民反荷起义、阿富汗人民反英起义、伊

朗巴布教徒起义、中国太平天国运动、印度民族大起义。

3.特点:由农民阶级或封建王公领导,大都带有宗教色彩。

三、亚、非、拉民族民主运动的发展

1.亚洲的觉醒

(1)背景:19世纪末20世纪初,由于帝国主义国家侵略加剧,

亚洲各国的民族危机加深,亚洲人民掀起了反帝反封建

的新高潮。

(2)重大事件:朝鲜人民反日斗争、中国的义和团运动和辛

亥革命、伊朗和土耳其的资产阶级革命、印度民族解放

运动。

(3)特点:在亚洲人民的斗争中,不仅包括下层人民的反帝

反封建起义,也包括以知识分子为核心的资产阶级改良

运动,这些运动在唤起亚洲各国人民的民族民主意识方

面起了重要作用。

2.非洲人民的反帝斗争

(1)背景:帝国主义瓜分非洲,殖民地人民同帝国主义的

矛盾十分尖锐。

(2)主要事件:埃及抗英斗争、苏丹马赫迪起义、埃塞俄比

亚抗意战争。

(3)形式:武装斗争和武装起义。

3.拉丁美洲的民族民主运动

(1)背景:列强的经济和军事侵略使拉丁美洲实际上沦为

列强的半殖民地。

(2)主要事件:墨西哥资产阶级革命。

(3)性质:反帝反封建。

四、以20世纪三四十年代反法西斯侵略斗争为主题的民族

解放运动

1.背景:德意日建立法西斯专政并发动局部战争,逐步把

世界推向战争;一些大国实行绥靖政策;共产国际七大

提出反法西斯的政策、策略。

2.主要事件:中国的抗日斗争、埃塞俄比亚抗意斗争、西

班牙民族革命战争。

3.特点

(1)中国抗日战争是中国人民由局部抗战发展为全民族团结

抗战的民族解放战争,是世界现代史上最早的反法西斯

战争,是国际反法西斯战争的重要组成部分。

(2)埃塞俄比亚1935~1936年抗意民族解放战争是非洲地区

最早的反法西斯战争,其不畏强暴、坚持抗敌的精神给

世界人民以宝贵的启迪。

(3)西班牙1936~1939年的局部战争是由西班牙内战演变为

反法西斯战争的民族革命战争。

亚洲民族解放运动的方式多种多样,归纳起来大致有两种形式:一是暴力的武装斗争,如亚洲革命风暴中的武装起义;二是和平的非暴力斗争,如印度20世纪初的反英斗争等。暴力与非暴力,斗争方式虽然不同,但并不存在水平高低之分。

一、19世纪初至中期

1.表现

(1)19世纪三四十年代三大独立工人运动及马克思主义的

诞生。

(2)19世纪六七十年代第一国际的成立及巴黎公社革命。

2.特征

(1)工人运动以政治斗争为主,要求政治权利。

(2)斗争方式上以暴力斗争为主。

(3)组织方面带有较强的自发性和分散性。

(4)理论上实现了由空想社会主义到科学社会主义的飞跃。

二、19世纪末20世纪初

1.表现

(1)1886年美国芝加哥工人争取八小时工作日的“五一”大

罢工。

(2)德国社会民主党、法国工人党、美国社会主义工党的成

立。

(3)1903年布尔什维克党建立,列宁主义诞生。

2.特征

(1)工人运动以经济斗争、合法斗争为主。

(2)各国独立工人政党纷纷成立,组织性大大加强。

(3)马克思主义进一步传播,同时内部又产生了修正主义

思潮。

三、十月革命至二战

1.特点:社会主义制度由理论变为现实。

2.事件:十月革命的胜利诞生了世界上第一个社会主义国

家苏俄(建立政权);粉碎了外国武装干涉;平定了国内

叛乱,恢复了经济,从而巩固了政权;社会主义建设的

巨大成就和社会主义制度基本确立(苏联新宪法的颁布);

参加了世界反法西斯战争,成为世界反法西斯战争的主

要国家。

四、20世纪40年代后期至50年代中期

1.特点:社会主义力量进一步壮大。

2.事件:社会主义苏联成为重要的政治、军事大国;欧亚

一系列国家走上社会主义道路;社会主义阵营形成。

3.原因:世界反法西斯战争使得各国进步力量发展起来;

苏联的大力协助;各国无产阶级政党的领导。

五、20世纪50年代中期至80年代中期

1.特点:各社会主义国家出现改革的浪潮。

2.事件:苏联发展农业和重点发展重工业的改革,匈牙利

大规模的经济体制改革,捷克斯洛伐克的“布拉格之春”,

中国实行改革开放等。

3.原因:各国建立的高度集中的政治、经济体制造成经济落

后、政治紧张、社会矛盾重重。

六、20世纪80年代中期至90年代初期

1.特点:共产党在一些国家丧失政权,社会主义力量遭受

重大挫折。

2.事件:东欧剧变,苏联解体。

3.原因:高度集中的政治、经济体制的严重弊端;西方大

国推行“和平演变”政策;各国长期积累的社会问题;

戈尔巴乔夫的改革背离了社会主义方向,产生严重的消

极影响。

国际社会主义运动是一股进步的历史潮流,社会主义国家的实践表明:①社会主义需要通过不断地改革来逐步完善,切不可躺在“社会主义优越性”上睡大觉。②社会主义革命和建设,应同各国的实际相结合,绝不应拘泥于惟一的苏联模式。③社会主义需要一个历史长过程才能走向成熟,苏联和东欧社会主义国家一些理论和做法,是社会主义理论和实践发展不成熟的表现。④中国代表了社会主义改革的正确方向,它完全突破了苏联社会主义模式,形成了有中国特色的社会主义道路。

一、苏联(俄)

1.“战时共产主义”政策

(1)背景:协约国武装干涉,国内战争爆发,形势严峻。

(2)内容:实行余粮收集制、义务劳动制等。

(3)实质:排斥商品货币关系,以行政、计划手段控制经济。

(4)结果:作为向共产主义过渡的途径失败。

2.新经济政策

(1)背景:苏俄面临严重的政治、经济危机。

(2)内容:实行粮食税、按劳分配等。

(3)实质:利用市场和商品货币关系扩大生产,改善和巩固

工农联盟,逐步过渡到社会主义。

(4)意义:恢复发展了经济,进一步巩固了苏维埃政权。

3.斯大林模式

(1)形成标志:1936年新宪法的颁布。

(2)特点:政治权力的高度集中和经济上的计划经济体制。

(3)评价:取得过巨大成就,但存在严重的弊端。

(4)改革:赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫先后进行

改革,都失败了。

二、南斯拉夫的社会主义自治制度

1.形成:1948年,南斯拉夫结合本国国情,独立自主地实

行社会主义自治制度。

2.评价:使国民经济获得发展,但自治体制也带来许多

问题。

三、中国以经济建设为中心,实行改革开放,建设有中国

特色社会主义。

苏联模式的失败并不意味着社会主义本身失败,而是特殊的一种苏联式的社会主义模式失败。社会主义国家的改革应坚持的方针和原则:以发展社会生产力为根本宗旨,坚持经济建设的方针、政治体制改革和经济体制改革并重的原则,加强社会主义民主与法制建设,坚持科学社会主义理论和社会主义方向,抵制西方资本主义国家的“和平演变”,处理好改革、发展、稳定的关系。

对“双重使命”的理解要从历史实际出发,从三个角度来看待和

认识:

1.从主观动机与客观效果角度分析。列强侵略的主观动机是掠夺原

料、倾销商品和进行资本输出,把被侵略的国家或地区变成其殖

民地或半殖民地,而不是帮助其变成独立富强的现代化国家。但

是,我们也应该承认它在实现其利益和目的的过程中带来的客观

效果,如瓦解了落后地区传统的经济结构和社会结构,传播了西

方资本主义生产方式和物质文明,客观上促进了落后地区的近代

化。这就是马克思所说的殖民主义充当了“历史的不自觉的工具”。

2.从正义和非正义、是非善恶的道德角度分析。列强的侵略

是非正义的,是极其野蛮的、可耻的、不道德的罪行,因

此不能因列强侵略的客观效果而为列强侵略辩护。

3.从生产力和生产关系角度分析。列强为了其自身利益,在

把先进资本主义生产方式带到落后地区的同时,又有意维

护落后地区的原有生产关系,使其成为落后地区近代化进

程的最大阻碍,因此落后地区的人民必须首先通过革命实

现独立和民主,否则是不可能真正实现富强和现代化的。

[例1] 在不久前举行的第五届美洲国家首脑会议上,委内瑞拉总统查韦斯送给美国总统奥巴马一本书——《拉丁美洲:被切开的血管》。该书名喻指拉丁美洲曾经 ( )

A.出现几何形国家边界

B.爆发民族独立战争

C.形成畸形单一作物制

D.遭受西方殖民侵略

[解析] “《拉丁美洲:被切开的血管》”,一个很形象的比喻,说明拉丁美洲曾遭受西方殖民侵略。

[答案] D

1.19世纪中期,欧洲工业文明与亚洲农业文明发生激烈碰撞。

下列说法正确的有 ( )

①工业文明具有扩张性是发生碰撞的主要原因

②亚洲革命风暴是碰撞最直接的反映

③亚洲国家融入资本主义世界体系是碰撞的结果

④碰撞给亚洲造成了“破坏性”与“建设性”的双重影响

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②③④

解析:本题考查学生对工业文明与农业文明碰撞的认识。资本主义经济的扩张性驱使资本主义各国在全球进行扩张;亚洲国家多数卷入了资本主义世界市场,遭受西方的殖民统治,但这也为亚洲国家带来了资本主义生产方式。故选D。

答案: D

1.由空想到科学

圣西门、傅立叶、欧文等空想社会主义者对未来的社会提出了一些天才的设想。19世纪三四十年代,马克思、恩格斯在长期革命实践和理论研究中,创立了科学理论,从此,无产阶级斗争有了科学理论的指导,社会主义由空想变成了科学。

2.由理论发展到实践

随着马克思主义的诞生和传播,社会主义运动迅速蓬勃发展起来,1864年成立的第一国际是马克思主义与工人运动相结合的产物,它的成立推动国际社会主义运动进入一个崭新阶段,社会主义已由理论到实践。

3.由理想变成现实

1871年巴黎公社是无产阶级推翻资产阶级统治,建立无产阶级专政的第一次伟大尝试。1917年列宁领导十月革命取得胜利,建立了人类历史上第一个无产阶级专政的社会主义国家,社会主义由理想变成了现实。

4.由一国胜利到多国胜利

二战后,东欧出现了八个社会主义国家,亚洲也出现了几个社会主义国家,形成了地跨欧亚的社会主义阵营,社会主义由一国胜利发展到多国胜利。

5.由一种模式到多种模式的探索

社会主义制度诞生后,相当长的时间内主要是苏联模式,各国也纷纷效仿。但由于苏联模式的弊端以及与各国国情的不符,其他国家力图通过改革突破这一模式。

[例2] (2010·南宁模拟)马克思在1872年德文版《共产党宣言》的序言中说,《宣言》所阐述的一般原理“随时随地都要以当时的历史条件为转移”。下列四项中,能正确说明这一观点的是 ( )

①中国社会主义改造 ②十月革命胜利 ③农村包围城市道路 ④东欧社会主义模式

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

[解析] 中国的“农村包围城市”道路和社会主义改造是把马克思主义和中国的具体国情相结合的产物,俄国的十月革命道路是马克思主义和俄国国情相结合的产物,因此①②③所体现的中国和俄国的革命和建设道路都在马克思主义的指导下,又充分地尊重了本国的国情,“以当时的历史条件为转移”,与时俱进,大胆创新,结果都取得重大胜利。而东欧社会主义模式大都以苏联高度集中的政治经济模式为蓝本,没有重大突破,而且东欧的社会主义改革很多都脱离了本国国情,最终导致失败。因此应该排除含④的选项,答案为A。

[答案] A

2.社会主义运动在俄国由理想变为现实,它使人类历史进入了

一个新的历史时期。这一时期的主题是探索 ( )

A.实现国家现代化的道路

B.社会主义革命和建设的道路

C.被压迫民族和各国无产阶级革命的道路

D.广大第三世界联合反对霸权主义的道路

解析:十月革命被看作是世界现代史的开端,因为它使人类进入探索社会主义发展道路的新时期,开辟了人类历史的新纪元。

答案: B

一、亚非拉民族解放运动与中国革命的关系

1.19世纪中期,中国太平天国运动爆发,它是亚洲革命风暴

的重要组成部分,并将这次运动推向高潮。

2.19世纪末20世纪初,由中国民族资产阶级先后发动的戊戌

变法和辛亥革命,属于“亚洲的觉醒”的一部分,从领导、

组织、纲领、结果等方面基本上代表了“亚洲的觉醒”的

最高水平。

3.第一次世界大战后,民族解放运动高涨,而此时的中

国,五四运动爆发、无产阶级政党成立并掀起以国共合

作为基础的国民大革命,成为这一时期民族解放运动的

突出代表。

4.20世纪30年代,世界人民与法西斯国家的矛盾日益加

深,此时民族解放运动的主题是反抗法西斯侵略。1931

年的“九一八事变”后,中国局部抗战开始,成为世界

上最早反抗法西斯侵略的国家。

5.二战后,亚非拉的民族解放运动出现高潮,中国民主革

命的胜利便是突出一例。70年代以来,随着第三世界的

兴起,中国的国际地位不断提高,1971年中国在新兴第

三世界国家的共同努力下恢复了在联合国的合法席位。

[命题设计]

1.中国辛亥革命和20世纪初的印度民族解放运动都是亚洲觉醒的标志性事件。二者的相同点是 ( )

A.都由资产阶级政党领导

B.都有反帝反封建性质

C.从开始即采取暴力手段

D.都取得巨大成功

解析:亚洲觉醒主要是指19世纪末20世纪初亚洲资产阶级民族、民主意识的产生。中国辛亥革命和印度民族解放运动都有资产阶级政党的领导;前者具有反帝反封建性质而后者旨在反帝;前者主要采取暴力手段而后者开始时是政治斗争;两者从最后结果上看都失败了。

答案: A

二、世界现代化进程中四种经济发展模式

1.自由主义经济发展模式。亚当·斯密在《国富论》中提到

了“三自由”:自由竞争、自由经营、自由贸易。工业革

命推动了自由主义经济的大发展,经济上的自由又推动了

自由主义改革、革命或统一运动,使得资本主义制度在世

界范围内得以确立。但这种经济发展模式会导致生产的无

政府状态,使得经济危机频繁发生。

2.国家垄断资本主义经济发展模式。这一经济模式在19世纪

末随着第二次工业革命的推动初露端倪,凯恩斯主义是其

理论构架。罗斯福新政强调国家干预经济,是国家垄断资

本主义的全面体现。二战后,随着第三次科技革命的发展,

国家垄断资本主义以空前的广度和深度发展。

3.苏联高度集中的计划经济体制。这种经济模式以行政命令

来管理经济,否定价值规律,排斥商品和市场。这一经济

模式在一定时期、一定程度上推动了苏联、中国等社会主

义国家的经济恢复和发展,但后来弊端日渐显露,不利于

社会主义国家的整体发展,甚至酿成东欧剧变、苏联解体。

4.有中国特色的社会主义经济发展模式。十一届三中全会后,

以邓小平为代表的党的第二代领导集体开创了建设有中国

特色的社会主义经济发展模式,在其指引下,改革开放取

得了举世瞩目的成就。

[命题设计]

2.(2010·昆明模拟)下图一是前苏联画家弗·赛罗夫于1921年创作的油画《列宁会见上访农民》。它描绘的是十月革命后,列宁在一间简朴的办公室里接见从外省步行上访的农民的情景。下图二是1932年富兰克林·罗斯福与两个佐治亚州的农民亲切交谈。两幅图反映的共同点是 ( )

A.两人为赢得竞选而亲民

B.决心采取措施调整国民经济

C.开国家干预经济之先河

D.两国遇到了相同的农业危机

解析:本题考查学生的分析比较能力。两幅图片反映了当时苏、美两国都遇到不同的经济问题,两国领导人决心采取不同的措施调整国民经济。

答案: B

[理框架·抓要点]

[关键信息]

1.近现代民族解放运动分为五个时期,有力地打击了西方国

家的殖民统治,最终粉碎了资本主义国家的殖民体系,推

动了亚非拉地区的发展。

2.科学社会主义理论是人类优秀理论成果,社会主义制度是

不同于资本主义文明的新制度。

3.国际社会主义运动经历了由空想到科学、由理论到实践、

由一国胜利到多国胜利再到遭受挫折的曲折历程。

[明考点·知考情]

1.从全球史观的视角考查民族解放运动发生的背景、影响。

2.结合当今世界区域经济集团化、经济全球化等时政热点

考查各美洲、亚洲、非洲等区域历史。

3.由于本专题具有较强的史鉴功能,预示着在2011年的高考

中,仍有较大的命题空间。俄国十月革命、苏俄的新经济

政策及苏联在20世纪二三十年代的工业化成就、农业集体

化道路及存在的问题仍属于这一时期必须关注的重要问题。

特别是这一时期苏联经济探索和建设中的经验教训,是一

个很具有反思和借鉴意义的问题,在学习中仍需特别注意。

这一部分可以和中国建国初期的历史作比较。

一、以美洲为中心的独立战争

1.背景:西欧各国大肆进行殖民掠夺,以屠杀和贩卖黑奴

等方式进行资本原始积累,并对殖民地半殖民地进行殖

民统治。

2.主要事件:美国独立战争、海地革命、西属拉美民族独

立战争、葡属巴西独立。

3.特点:以独立战争的形式发生,独立运动受到欧洲启蒙

思想的影响。

二、以亚洲革命风暴为代表

1.背景

(1)随着工业革命的不断扩展,西方殖民者加紧对外侵略扩张,

以抢占更多的商品销售市场和原料产地。

(2)在亚洲,殖民者勾结封建统治阶级剥削人民,亚洲人民反

对殖民主义和封建主义的革命风暴因此兴起。

2.主要事件:爪哇人民反荷起义、阿富汗人民反英起义、伊

朗巴布教徒起义、中国太平天国运动、印度民族大起义。

3.特点:由农民阶级或封建王公领导,大都带有宗教色彩。

三、亚、非、拉民族民主运动的发展

1.亚洲的觉醒

(1)背景:19世纪末20世纪初,由于帝国主义国家侵略加剧,

亚洲各国的民族危机加深,亚洲人民掀起了反帝反封建

的新高潮。

(2)重大事件:朝鲜人民反日斗争、中国的义和团运动和辛

亥革命、伊朗和土耳其的资产阶级革命、印度民族解放

运动。

(3)特点:在亚洲人民的斗争中,不仅包括下层人民的反帝

反封建起义,也包括以知识分子为核心的资产阶级改良

运动,这些运动在唤起亚洲各国人民的民族民主意识方

面起了重要作用。

2.非洲人民的反帝斗争

(1)背景:帝国主义瓜分非洲,殖民地人民同帝国主义的

矛盾十分尖锐。

(2)主要事件:埃及抗英斗争、苏丹马赫迪起义、埃塞俄比

亚抗意战争。

(3)形式:武装斗争和武装起义。

3.拉丁美洲的民族民主运动

(1)背景:列强的经济和军事侵略使拉丁美洲实际上沦为

列强的半殖民地。

(2)主要事件:墨西哥资产阶级革命。

(3)性质:反帝反封建。

四、以20世纪三四十年代反法西斯侵略斗争为主题的民族

解放运动

1.背景:德意日建立法西斯专政并发动局部战争,逐步把

世界推向战争;一些大国实行绥靖政策;共产国际七大

提出反法西斯的政策、策略。

2.主要事件:中国的抗日斗争、埃塞俄比亚抗意斗争、西

班牙民族革命战争。

3.特点

(1)中国抗日战争是中国人民由局部抗战发展为全民族团结

抗战的民族解放战争,是世界现代史上最早的反法西斯

战争,是国际反法西斯战争的重要组成部分。

(2)埃塞俄比亚1935~1936年抗意民族解放战争是非洲地区

最早的反法西斯战争,其不畏强暴、坚持抗敌的精神给

世界人民以宝贵的启迪。

(3)西班牙1936~1939年的局部战争是由西班牙内战演变为

反法西斯战争的民族革命战争。

亚洲民族解放运动的方式多种多样,归纳起来大致有两种形式:一是暴力的武装斗争,如亚洲革命风暴中的武装起义;二是和平的非暴力斗争,如印度20世纪初的反英斗争等。暴力与非暴力,斗争方式虽然不同,但并不存在水平高低之分。

一、19世纪初至中期

1.表现

(1)19世纪三四十年代三大独立工人运动及马克思主义的

诞生。

(2)19世纪六七十年代第一国际的成立及巴黎公社革命。

2.特征

(1)工人运动以政治斗争为主,要求政治权利。

(2)斗争方式上以暴力斗争为主。

(3)组织方面带有较强的自发性和分散性。

(4)理论上实现了由空想社会主义到科学社会主义的飞跃。

二、19世纪末20世纪初

1.表现

(1)1886年美国芝加哥工人争取八小时工作日的“五一”大

罢工。

(2)德国社会民主党、法国工人党、美国社会主义工党的成

立。

(3)1903年布尔什维克党建立,列宁主义诞生。

2.特征

(1)工人运动以经济斗争、合法斗争为主。

(2)各国独立工人政党纷纷成立,组织性大大加强。

(3)马克思主义进一步传播,同时内部又产生了修正主义

思潮。

三、十月革命至二战

1.特点:社会主义制度由理论变为现实。

2.事件:十月革命的胜利诞生了世界上第一个社会主义国

家苏俄(建立政权);粉碎了外国武装干涉;平定了国内

叛乱,恢复了经济,从而巩固了政权;社会主义建设的

巨大成就和社会主义制度基本确立(苏联新宪法的颁布);

参加了世界反法西斯战争,成为世界反法西斯战争的主

要国家。

四、20世纪40年代后期至50年代中期

1.特点:社会主义力量进一步壮大。

2.事件:社会主义苏联成为重要的政治、军事大国;欧亚

一系列国家走上社会主义道路;社会主义阵营形成。

3.原因:世界反法西斯战争使得各国进步力量发展起来;

苏联的大力协助;各国无产阶级政党的领导。

五、20世纪50年代中期至80年代中期

1.特点:各社会主义国家出现改革的浪潮。

2.事件:苏联发展农业和重点发展重工业的改革,匈牙利

大规模的经济体制改革,捷克斯洛伐克的“布拉格之春”,

中国实行改革开放等。

3.原因:各国建立的高度集中的政治、经济体制造成经济落

后、政治紧张、社会矛盾重重。

六、20世纪80年代中期至90年代初期

1.特点:共产党在一些国家丧失政权,社会主义力量遭受

重大挫折。

2.事件:东欧剧变,苏联解体。

3.原因:高度集中的政治、经济体制的严重弊端;西方大

国推行“和平演变”政策;各国长期积累的社会问题;

戈尔巴乔夫的改革背离了社会主义方向,产生严重的消

极影响。

国际社会主义运动是一股进步的历史潮流,社会主义国家的实践表明:①社会主义需要通过不断地改革来逐步完善,切不可躺在“社会主义优越性”上睡大觉。②社会主义革命和建设,应同各国的实际相结合,绝不应拘泥于惟一的苏联模式。③社会主义需要一个历史长过程才能走向成熟,苏联和东欧社会主义国家一些理论和做法,是社会主义理论和实践发展不成熟的表现。④中国代表了社会主义改革的正确方向,它完全突破了苏联社会主义模式,形成了有中国特色的社会主义道路。

一、苏联(俄)

1.“战时共产主义”政策

(1)背景:协约国武装干涉,国内战争爆发,形势严峻。

(2)内容:实行余粮收集制、义务劳动制等。

(3)实质:排斥商品货币关系,以行政、计划手段控制经济。

(4)结果:作为向共产主义过渡的途径失败。

2.新经济政策

(1)背景:苏俄面临严重的政治、经济危机。

(2)内容:实行粮食税、按劳分配等。

(3)实质:利用市场和商品货币关系扩大生产,改善和巩固

工农联盟,逐步过渡到社会主义。

(4)意义:恢复发展了经济,进一步巩固了苏维埃政权。

3.斯大林模式

(1)形成标志:1936年新宪法的颁布。

(2)特点:政治权力的高度集中和经济上的计划经济体制。

(3)评价:取得过巨大成就,但存在严重的弊端。

(4)改革:赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫先后进行

改革,都失败了。

二、南斯拉夫的社会主义自治制度

1.形成:1948年,南斯拉夫结合本国国情,独立自主地实

行社会主义自治制度。

2.评价:使国民经济获得发展,但自治体制也带来许多

问题。

三、中国以经济建设为中心,实行改革开放,建设有中国

特色社会主义。

苏联模式的失败并不意味着社会主义本身失败,而是特殊的一种苏联式的社会主义模式失败。社会主义国家的改革应坚持的方针和原则:以发展社会生产力为根本宗旨,坚持经济建设的方针、政治体制改革和经济体制改革并重的原则,加强社会主义民主与法制建设,坚持科学社会主义理论和社会主义方向,抵制西方资本主义国家的“和平演变”,处理好改革、发展、稳定的关系。

对“双重使命”的理解要从历史实际出发,从三个角度来看待和

认识:

1.从主观动机与客观效果角度分析。列强侵略的主观动机是掠夺原

料、倾销商品和进行资本输出,把被侵略的国家或地区变成其殖

民地或半殖民地,而不是帮助其变成独立富强的现代化国家。但

是,我们也应该承认它在实现其利益和目的的过程中带来的客观

效果,如瓦解了落后地区传统的经济结构和社会结构,传播了西

方资本主义生产方式和物质文明,客观上促进了落后地区的近代

化。这就是马克思所说的殖民主义充当了“历史的不自觉的工具”。

2.从正义和非正义、是非善恶的道德角度分析。列强的侵略

是非正义的,是极其野蛮的、可耻的、不道德的罪行,因

此不能因列强侵略的客观效果而为列强侵略辩护。

3.从生产力和生产关系角度分析。列强为了其自身利益,在

把先进资本主义生产方式带到落后地区的同时,又有意维

护落后地区的原有生产关系,使其成为落后地区近代化进

程的最大阻碍,因此落后地区的人民必须首先通过革命实

现独立和民主,否则是不可能真正实现富强和现代化的。

[例1] 在不久前举行的第五届美洲国家首脑会议上,委内瑞拉总统查韦斯送给美国总统奥巴马一本书——《拉丁美洲:被切开的血管》。该书名喻指拉丁美洲曾经 ( )

A.出现几何形国家边界

B.爆发民族独立战争

C.形成畸形单一作物制

D.遭受西方殖民侵略

[解析] “《拉丁美洲:被切开的血管》”,一个很形象的比喻,说明拉丁美洲曾遭受西方殖民侵略。

[答案] D

1.19世纪中期,欧洲工业文明与亚洲农业文明发生激烈碰撞。

下列说法正确的有 ( )

①工业文明具有扩张性是发生碰撞的主要原因

②亚洲革命风暴是碰撞最直接的反映

③亚洲国家融入资本主义世界体系是碰撞的结果

④碰撞给亚洲造成了“破坏性”与“建设性”的双重影响

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②③④

解析:本题考查学生对工业文明与农业文明碰撞的认识。资本主义经济的扩张性驱使资本主义各国在全球进行扩张;亚洲国家多数卷入了资本主义世界市场,遭受西方的殖民统治,但这也为亚洲国家带来了资本主义生产方式。故选D。

答案: D

1.由空想到科学

圣西门、傅立叶、欧文等空想社会主义者对未来的社会提出了一些天才的设想。19世纪三四十年代,马克思、恩格斯在长期革命实践和理论研究中,创立了科学理论,从此,无产阶级斗争有了科学理论的指导,社会主义由空想变成了科学。

2.由理论发展到实践

随着马克思主义的诞生和传播,社会主义运动迅速蓬勃发展起来,1864年成立的第一国际是马克思主义与工人运动相结合的产物,它的成立推动国际社会主义运动进入一个崭新阶段,社会主义已由理论到实践。

3.由理想变成现实

1871年巴黎公社是无产阶级推翻资产阶级统治,建立无产阶级专政的第一次伟大尝试。1917年列宁领导十月革命取得胜利,建立了人类历史上第一个无产阶级专政的社会主义国家,社会主义由理想变成了现实。

4.由一国胜利到多国胜利

二战后,东欧出现了八个社会主义国家,亚洲也出现了几个社会主义国家,形成了地跨欧亚的社会主义阵营,社会主义由一国胜利发展到多国胜利。

5.由一种模式到多种模式的探索

社会主义制度诞生后,相当长的时间内主要是苏联模式,各国也纷纷效仿。但由于苏联模式的弊端以及与各国国情的不符,其他国家力图通过改革突破这一模式。

[例2] (2010·南宁模拟)马克思在1872年德文版《共产党宣言》的序言中说,《宣言》所阐述的一般原理“随时随地都要以当时的历史条件为转移”。下列四项中,能正确说明这一观点的是 ( )

①中国社会主义改造 ②十月革命胜利 ③农村包围城市道路 ④东欧社会主义模式

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

[解析] 中国的“农村包围城市”道路和社会主义改造是把马克思主义和中国的具体国情相结合的产物,俄国的十月革命道路是马克思主义和俄国国情相结合的产物,因此①②③所体现的中国和俄国的革命和建设道路都在马克思主义的指导下,又充分地尊重了本国的国情,“以当时的历史条件为转移”,与时俱进,大胆创新,结果都取得重大胜利。而东欧社会主义模式大都以苏联高度集中的政治经济模式为蓝本,没有重大突破,而且东欧的社会主义改革很多都脱离了本国国情,最终导致失败。因此应该排除含④的选项,答案为A。

[答案] A

2.社会主义运动在俄国由理想变为现实,它使人类历史进入了

一个新的历史时期。这一时期的主题是探索 ( )

A.实现国家现代化的道路

B.社会主义革命和建设的道路

C.被压迫民族和各国无产阶级革命的道路

D.广大第三世界联合反对霸权主义的道路

解析:十月革命被看作是世界现代史的开端,因为它使人类进入探索社会主义发展道路的新时期,开辟了人类历史的新纪元。

答案: B

一、亚非拉民族解放运动与中国革命的关系

1.19世纪中期,中国太平天国运动爆发,它是亚洲革命风暴

的重要组成部分,并将这次运动推向高潮。

2.19世纪末20世纪初,由中国民族资产阶级先后发动的戊戌

变法和辛亥革命,属于“亚洲的觉醒”的一部分,从领导、

组织、纲领、结果等方面基本上代表了“亚洲的觉醒”的

最高水平。

3.第一次世界大战后,民族解放运动高涨,而此时的中

国,五四运动爆发、无产阶级政党成立并掀起以国共合

作为基础的国民大革命,成为这一时期民族解放运动的

突出代表。

4.20世纪30年代,世界人民与法西斯国家的矛盾日益加

深,此时民族解放运动的主题是反抗法西斯侵略。1931

年的“九一八事变”后,中国局部抗战开始,成为世界

上最早反抗法西斯侵略的国家。

5.二战后,亚非拉的民族解放运动出现高潮,中国民主革

命的胜利便是突出一例。70年代以来,随着第三世界的

兴起,中国的国际地位不断提高,1971年中国在新兴第

三世界国家的共同努力下恢复了在联合国的合法席位。

[命题设计]

1.中国辛亥革命和20世纪初的印度民族解放运动都是亚洲觉醒的标志性事件。二者的相同点是 ( )

A.都由资产阶级政党领导

B.都有反帝反封建性质

C.从开始即采取暴力手段

D.都取得巨大成功

解析:亚洲觉醒主要是指19世纪末20世纪初亚洲资产阶级民族、民主意识的产生。中国辛亥革命和印度民族解放运动都有资产阶级政党的领导;前者具有反帝反封建性质而后者旨在反帝;前者主要采取暴力手段而后者开始时是政治斗争;两者从最后结果上看都失败了。

答案: A

二、世界现代化进程中四种经济发展模式

1.自由主义经济发展模式。亚当·斯密在《国富论》中提到

了“三自由”:自由竞争、自由经营、自由贸易。工业革

命推动了自由主义经济的大发展,经济上的自由又推动了

自由主义改革、革命或统一运动,使得资本主义制度在世

界范围内得以确立。但这种经济发展模式会导致生产的无

政府状态,使得经济危机频繁发生。

2.国家垄断资本主义经济发展模式。这一经济模式在19世纪

末随着第二次工业革命的推动初露端倪,凯恩斯主义是其

理论构架。罗斯福新政强调国家干预经济,是国家垄断资

本主义的全面体现。二战后,随着第三次科技革命的发展,

国家垄断资本主义以空前的广度和深度发展。

3.苏联高度集中的计划经济体制。这种经济模式以行政命令

来管理经济,否定价值规律,排斥商品和市场。这一经济

模式在一定时期、一定程度上推动了苏联、中国等社会主

义国家的经济恢复和发展,但后来弊端日渐显露,不利于

社会主义国家的整体发展,甚至酿成东欧剧变、苏联解体。

4.有中国特色的社会主义经济发展模式。十一届三中全会后,

以邓小平为代表的党的第二代领导集体开创了建设有中国

特色的社会主义经济发展模式,在其指引下,改革开放取

得了举世瞩目的成就。

[命题设计]

2.(2010·昆明模拟)下图一是前苏联画家弗·赛罗夫于1921年创作的油画《列宁会见上访农民》。它描绘的是十月革命后,列宁在一间简朴的办公室里接见从外省步行上访的农民的情景。下图二是1932年富兰克林·罗斯福与两个佐治亚州的农民亲切交谈。两幅图反映的共同点是 ( )

A.两人为赢得竞选而亲民

B.决心采取措施调整国民经济

C.开国家干预经济之先河

D.两国遇到了相同的农业危机

解析:本题考查学生的分析比较能力。两幅图片反映了当时苏、美两国都遇到不同的经济问题,两国领导人决心采取不同的措施调整国民经济。

答案: B

同课章节目录