2011届高三历史二轮 三轮总复习重点突破 专题十三 近现代国际关系格局与大国关系的演变

文档属性

| 名称 | 2011届高三历史二轮 三轮总复习重点突破 专题十三 近现代国际关系格局与大国关系的演变 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-05-22 16:05:25 | ||

图片预览

文档简介

(共62张PPT)

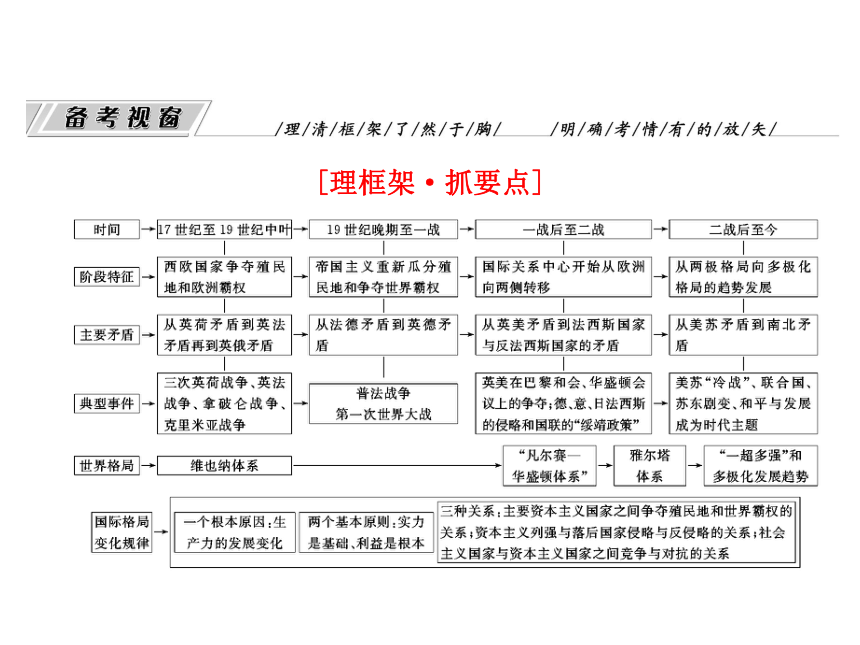

[理框架·抓要点]

[关键信息]

1.近代国际关系格局有三次调整:即凡尔赛——华盛顿体

系,两极格局和当今多极化趋势的加强。

2.资本主义主要大国之间关系的调整对世界形势产生重要

影响。

3.资本主义主要大国对外政策的变化对本国和国际关系产

生的重大作用。

4.两次世界大战是资本主义国家争夺世界的产物,但性质

不一样。

5.重要国际组织、国际会议和国际文件是近代国际关系的

新兴产物。

[明考点·知考情]

1.一战后的国际关系特别是“凡尔赛—华盛顿体系”,在以

前多次出题,但多以选择题为主,以后要把它和前后的世

界格局变化联系起来,注意把握和当今世界形势发展和变

化之间的联系。

2.从综合的角度看,国际政治格局的演变与国际经济格局的

演变之间关系密切,很多高考试题要求认识多极化趋势背

后的经济原因,理解国际格局的演变是综合国力发展不平

衡的产物,而经济发展是综合国力的基础。

3.从热点的角度看,本专题内容与当今世界发展的焦点问题

和国际地区热点问题联系密切,尽管高考命题不明显追逐

热点,但这一部分仍将是命题者关注的焦点。高考比较重

视对中美关系、朝鲜问题、欧盟的发展等问题的考查。

4.2008年以来本专题的试题明显增多,且富有时代感、现实

感、许多问题都与当今国际热点问题相关,如亚太经合组

织、东盟、欧盟等,在以后的试题中跨学科、跨章节综合

考查的可能性增加。因此,学生在2011年高考备考中应加

强对本专题的重视程度。

5.本专题往往与政治学科联系较紧,常常以时政材料为切入

点,建议学生在2011年备考时多积累一些时政知识,将历

史知识与相关学科有机结合。

6.通过引入史料或通过创设最新时政材料,考查美苏关系、

法德关系等大国关系,以非选择题的形式考查大国崛起的

史实、原因及其经验教训。

7.围绕全球共同问题,如恐怖主义、环境问题等,考查各大

国所承担的义务和担当的角色以及联合国等国际组织发挥

的作用。

一、世界近现代国际关系的演变

1.早期殖民扩张时期

(1)时间:16~18世纪。

(2)焦点:争夺世界殖民霸权和欧洲霸权。

(3)主要矛盾:英西矛盾→英荷矛盾→英法矛盾。

(4)表现:英国打败西班牙“无敌舰队”、英荷战争、英法

战争等。

(5)影响:英国掌握世界殖民霸权和海上霸权,成为国际舞

台上的主角。

2.资本主义世界体系初步形成时期

(1)时间:18世纪末至19世纪六七十年代。

(2)焦点:争夺世界霸权和欧洲霸权。

(3)主要矛盾:英法矛盾→英俄矛盾。

(4)表现:拿破仑与反法同盟的战争、克里米亚战争等。

(5)影响:英国进一步巩固了世界殖民霸主地位,东方从属

于西方,资本主义世界体系初步形成。

3.资本主义世界体系最终形成时期

(1)时间:19世纪晚期至1918年。

(2)焦点:争夺世界霸权。

(3)主要矛盾:法德矛盾→英德矛盾。

(4)表现:普法战争,三国同盟与三国协约形成,一战爆发。

(5)影响:资本主义世界体系最终形成,东方进一步从属于

西方,一战后世界格局由欧洲向两侧转移。

4.两极格局形成期间

(1)时间:1919~1945年。

(2)焦点:争夺世界霸权。

(3)主要矛盾:英德矛盾→英美矛盾→法西斯国家与反法西

斯国家的矛盾。

(4)表现:凡尔赛—华盛顿体系的形成、调整、瓦解,德、

意、日法西斯专政的建立,二战由局部到全面爆发。

(5)影响:以欧洲为中心的国际格局瓦解,国际关系出现重

大调整,促使苏美两极格局最终形成。

5.二战后

(1)时间:1945年至今。

(2)焦点:美苏争夺世界霸权;发展中国家要求建立国际政

治经济新秩序。

(3)主要矛盾:美苏矛盾。

(4)表现:雅尔塔体系和两极格局的形成与瓦解,两大阵营

对抗、解体,多极化趋势的出现。

(5)影响:两极格局走向崩溃,由美苏操纵世界至多极化趋

势不断加强,国际政治民主化进程加快。

对国家间关系的规律性认识

国家间关系的根本出发点是维护国家利益,一切外交活动都围绕国家利益展开。此外,国家间关系的发展变化还受到国家的综合实力和国际形势的影响。共同利益是国家间合作的基础,利益的相悖是国家间摩擦的根源。国家间关系的表现形式多种多样,既有敌对和战争,也有各种形式的友好往来。国家间关系的演变还受制于各国的历史传统、意识形态、地缘政治和社会制度以及各国各派政治势力的斗争。

二、国际关系格局的三次调整

1.凡尔赛——华盛顿体系的形成

2.两极格局的形成与瓦解

3.多极化趋势的出现与加强

多极化是指一种趋势、一个动态的发展过程

到目前为止,多极化并没有定型为某一基本的世界格局。多极化中的任何一极或者具有强大的经济实力,或者具有巨大的国际政治影响力,这两者相辅相成,共同构成综合国力的两大方面。所以对多极化可以主要从经济上实力的增强和政治上国际影响力的提高两个侧面去理解。在全球范围内,美国、俄罗斯、欧盟、日本、中国成为多极世界的基本组成力量。在经济领域,北美、西欧、东亚三大区域构成三足鼎立之势。

一、大国关系

1.英法关系:争霸→合作→均衡→再合作

(1)争霸:18世纪末19世纪初,英国多次组织反法同盟,

最后打败了法国。

(2)合作:19世纪中期,英法在克里米亚战争中联合打败了

俄国,联合发动针对中国的第二次鸦片战争。20世纪初,

英法缔结协约,共同对付德国。一战中,英法在西线对

德作战。一战后英法操纵国联排斥美国插手欧洲事务。

(3)均衡:在巴黎和会上,法国极力主张削弱德国,英国反

对过分削弱德国。20世纪20年代,在赔款和安全问题上,

英国采取了一些不利于法国而有利于德国的行动。

(4)再合作:20世纪30年代,英法对法西斯的侵略扩张都采

取了绥靖政策。二战后,英法都加入北约组织,共同对

抗以苏联为首的社会主义阵营。

2.法德关系:敌对→友好

(1)敌对:法国资产阶级革命时期,普、奥积极组织反法同盟。

1870年普法战争爆发,法国战败后被迫向德国割地赔款,

法德矛盾十分尖锐。一战爆发后,法英在西线联合对德作

战。巴黎和会上,法国主张全面削弱德国。巴黎和会后,

法国成为严格限制德国的《凡尔赛和约》的维护者。二战

初期,法国为德国所灭。二战结束后,法国同美、英分区

占领西部德国。

(2)友好:20世纪60年代后,两国同为欧共体成员,共同推进

了欧洲一体化进程,在国际事务中发挥越来越大的作用。

3.英德关系:合作→对手→友好

(1)合作:从法国大革命到法兰西第一帝国时期,英国始终

联合普、奥反法。

(2)对手:进入帝国主义阶段后,英德矛盾上升。20世纪初,

英国同德国展开激烈的军备竞赛。一战爆发后,英法在

西线联合对德作战。20世纪30年代,英国对法西斯德国

采取纵容侵略的绥靖政策。二战爆发后,英国在亚、非、

欧洲同德国作战。

(3)友好:20世纪60年代中期,英国与西德共同加入欧共体。

4.英美关系:对立→联合→追随

(1)对立:1823年,美国提出“门罗主义”,引起英国不满。

一战后期,美国参战,企图同英、法等国争夺战利品。

一战后,英美矛盾上升。在华盛顿会议上,美国取得了

与英国相等的制海权。

(2)联合:一战后,英美在武装干涉苏俄、德国赔款问题和

绥靖政策等方面态度相近。二战爆发后,英美协调行动。

(3)追随:二战后,美国取得世界霸权,英国唯美国马首

是瞻。

5.美日关系:敌对→扶持→竞争与伙伴

(1)敌对:1853年美国打开了日本大门。20世纪初,在侵略

中国的问题上,美日矛盾比较突出。一战后初期,美国

加紧在东亚和太平洋地区的侵略,美日矛盾尖锐。在华

盛顿会议上,美国打破了日本独霸中国的局面。20世纪

30年代日本大举侵华,美国支持蒋介石抵抗日本侵略。

二战后,美国独占日本。

(2)扶持:朝鲜战争后,美国极力扶持日本。

(3)竞争与伙伴:20世纪七十年代中期,随着日本经济崛起,

资本主义世界形成美、欧、日三足鼎立的局面。在军事

方面,日本是美国重要的战略伙伴。

6.美苏关系

(1)十月革命后,美国对苏联采取了敌视、不承认的政策,

并参加协约国对苏俄进行的武装干涉行动。

(2)苏德战争爆发后,美国改变对苏政策,与其结成反法西

斯同盟。

(3)二战后,由于国家利益和意识形态的冲突及美国推行世

界霸权政策,美苏战时同盟关系瓦解,进而形成以美国

为首的北大西洋公约组织和以苏联为首的华沙条约组织

的对峙局面。

(4)50年代后期到80年代初,出现了美苏争霸的格局。

(5)1991年,苏联解体,美苏两极格局结束,世界呈现多极

化趋势。

大国在发展过程中,有时结盟,有时敌对,有时关系微妙,这都以国家利益为出发点。

二、主要国家的对外政策

1.英国的大陆均势政策

(1)表现

①联合抗法:多次组织和参与反法同盟。

②联法抗俄:英法联合在克里米亚战争中打败俄国。

③联法抗德:一战中,英法联合共同对付德国。

④扶德抑法:巴黎和会上,反对过分削弱德国以抑制法国。

⑤纵德反苏:二战前,英国与法国共同纵容德国,企图

“祸水东引”。

(2)实质:使欧洲大陆各国势力均衡,由英国操纵政治天平,

维护英国在欧洲大陆和海外的利益。

2.英法的绥靖政策

(1)表现

①1935年,英法纵容意大利侵略埃塞俄比亚。

②1936年,德国、意大利法西斯入侵西班牙,英法采取不干涉政策。

③1938年9月,英、法、德、意制造的慕尼黑阴谋使不干涉政策达到顶点。

(2)实质:“避战求和”、“祸水东引”。

3.美国的冷战政策

(1)表现

①杜鲁门主义:1947年杜鲁门总统要求援助“受到共产主义威胁的希腊和土耳其”,并公开宣称,美国要在世界上一切地方与苏联和共产主义对抗。

②马歇尔计划:马歇尔提出的援助欧洲的“经济复兴计

划”。

③北约成立:1949年,美、英、法、加等国签订《北大西洋公约》,北约成立。

(2)实质:二战后,以美国为首的西方资本主义国家,对抗苏

联等社会主义国家。

4.日本的大陆政策

(1)表现

①先后发动甲午中日战争和日俄战争,夺取台湾,吞并朝鲜。

②1914年借口对德宣战,出兵占领青岛,提出“二十一条”。

③1931年制造“九一八”事变,建立伪满洲国。

④1935年制造华北事变。

⑤1937年制造“七七事变”,发动全面侵华战争。

⑥20世纪40年代,提出“大东亚共荣圈”的口号,进一步向东南亚扩张。

(2)实质:日本帝国主义企图吞并朝鲜、侵占中国、称霸世

界的侵略扩张政策。

美国对欧洲的政策在不同时期呈现的特征

(1)一战前,由于美国实力有限,对欧洲实行孤立政策,不

干涉欧洲的内政。

(2)一战期间,美国由中立、与欧洲交战各国进行贸易,到

加入协约国集团、参加一战。

(3)一战后,提出“十四点原则”,开始干涉欧洲事务,对

欧洲实行金元外交,企图夺取世界霸权,但由于综合国

力有限,没有实现。

(4)20世纪30年代,与欧洲结盟,形成反法西斯同盟。

(5)二战后,实力强大,对欧洲推行马歇尔计划,西欧国家

唯美国马首是瞻。

(6)20世纪60年代以来,随着西欧经济的发展和一体化,欧

共体与美国在经济领域展开激烈的竞争,并在外交上奉

行相对独立的政策。

三、重要的国际战争

1.西欧国家的战争

(1)法国与反法同盟的战争:从1792年法国对普奥宣战开始,

到拿破仑帝国覆灭为止,既有革命与反革命之争,也有

欧洲霸权之争。

(2)克里米亚战争:1853~1856年,英法与俄国之间争夺奥

斯曼帝国的局部性国际战争。

(3)普法战争:1870~1871年普鲁士与法国之间进行的战争,

不仅引发了两国国内的政治变化,导致了两国关系的重

大变化,而且改变了整个欧洲局势。

2.两次世界大战

一战 二战

原

因 (1)根本原因:资本主义经济政治发展不平衡加剧,争夺霸权和殖民地矛盾尖锐。

(2)直接原因:三国同盟、三国协约形成,疯狂侵略扩张。 (1)资本主义经济政治发展不平衡。

(2)20世纪30年代经济危机影响。

(3)德、日、意建立法西斯专政,疯狂侵略扩张。

(4)英法的绥靖和美苏的中立自保

政策。

(5)局部反法西斯战争的失败。

双

方 协约国与同盟国 世界法西斯同盟与反法西斯同盟

一战 二战

性

质 帝国主义战争 世界反法西斯战争

影

响 (1)给人类带来巨大伤害。

(2)削弱了帝国主义和殖民主义力量。

(3)十月革命胜利,无产阶级革命运动和民族解放运动高涨。 (1)给人类造成空前的灾难和破坏。

(2)摧毁了法西斯势力,打击了国际帝国主义。

(3)促进了民族解放运动发展,壮大了国际社会主义力量。

(4)引起了国际关系格局的变化。

(5)使和平思想深入人心。

(6)客观上推动了科学技术的发展。

1.从17世纪下半期到一战期间,欧洲资本主义经济最发达,

国际关系中心舞台在欧洲。这一时期,欧洲列强之间为争

夺欧洲霸权和世界殖民霸权,展开了激烈的角逐与斗争,

最终导致一战爆发。

2.从一战后至二战期间,美国经济实力大大增强,与之相反,

欧洲主要国家却因战争遭受不同程度的削弱。同时,俄国

十月社会主义革命的胜利,从根本上动摇了旧的国际秩序。

这样,国际关系的中心舞台开始从欧洲向它的两侧转移。

3.二战后至今,国际关系的格局经历了由美苏对峙到多极化

趋势的演变过程。当前,国际关系中心舞台问题已完全不

同于以往的欧洲格局和美苏争霸格局。急剧变化中的欧洲,

迅速崛起的日本,改革开放的中国在国际事务中发挥着重

大作用。这表明,在新的国际格局里,不会只有一个中心。

[例1] (2010·江苏高考)美国历史学家杰里·本特利指出:当1945年同盟国击败轴心国,摧毁德意志帝国和日本帝国时,随着另一场战争的开始,世界不得不重建。“重建世界”的主要原因是 ( )

A.战后欧洲力图重建其中心地位

B.亚非拉民族解放斗争掀起高潮

C.战后新的经济体系形成刺激了贸易竞争

D.美苏在国家利益和社会制度上的矛盾加剧

[解析] 本题考查美苏“冷战”,意在考查学生获取信息和调用知识分析问题的能力。由“1945年同盟国击败轴心国”可知,第二次世界大战取得胜利,世界人民与法西斯主义的矛盾得到解决;“另一场战争的开始,世界不得不重建”意为美苏由于社会制度、国家利益的冲突而进行“冷战”,D符合题意;A、B、C显然与题意无关。

[答案] D

1.某国领导人在演讲中呼吁:“吾国因拥有道义、政治、经济

及军事各方面之力量,故自然负有领导国际社会之责任,且

随之亦有领导国际社会之机会,吾国为本身之最大利益以及

为和平与人道计,对于此种责任,不能畏缩,不应畏缩,且

在事实上亦未畏缩。”下列对该领导人所在国家及发出这一

呼吁背景的推测较为合理的是 ( )

A.英国——在世界上率先完成了工业革命

B.美国——在第二次世界大战中实力空前膨胀

C.苏联——勃列日涅夫改革增强了军事力量

D.中国——改革开放使综合国力逐渐增强

解析:美国在二战后成为资本主义世界的霸主,对外推行霸权主义政策,材料即是这种政策的体现。

答案: B

1.特点

(1)是在没有发生世界大战的情况下出现的。

(2)这种格局的变动不是通过战胜国强加给战败国的意志,

导致各国国际地位的变化而实现的。

(3)新的国际格局的确立需要一个复杂的过程,暂时形成了

“一超多强”的局面,但多极化发展趋势不可避免。

2.原因

两极格局解体后,俄罗斯的政治经济还存在治乱兴衰的不稳定因素;美国的经济实力处于变化之中;德国、日本两国的外交战略还需要较长时间的调整;中国的综合国力也在不断变化。上述对国际关系具有重大影响力的政治力量,自身都处在较大的发展、变化之中,一时间难以形成相对稳定的力量对比局面,由此决定了新世界格局的形成必然是一个缓慢而复杂的过程。

[例2] (2010·南昌模拟)美苏两极格局解体后,世界形势发展的特点包括 ( )

①世界多极化的趋势加强

②动荡仍旧存在

③美国、欧共体、日本三足鼎立局面形成

④现在正处于“一超多强”的局面

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①②③④

[解析] 两极格局解体后,世界总体形势趋向缓和,但呈现出缓和与紧张、和平与动荡并存的局面;世界多极化趋势加强,当前表现为“一超多强”的局面。美、日、欧共体三足鼎立局面形成于20世纪70年代,且单指经济方面。

[答案] C

2.2009年芝加哥大学政治学教授罗伯特·佩普说:“美国处于前所

未有的衰退之中。在21世纪头10年,美国的相对实力不断下降,

而中国的相对实力却一直在增强。单极秩序正在变得过时,其他

国家正在崛起为可以与美国实力抗衡的力量,美国正在失去大部

分的战略自由。”对罗伯特的讲话理解正确的是 ( )

①世界格局多极化趋势增强

②中国将取代美国的单极世界

③综合国力决定一个国家在国际关系中的地位

④世界经济力量的多极化影响世界政治多极化

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

解析:当今世界呈现一超多强的局面,同时呈现出多极化的趋势。美国不能,中国也不会建立单极世界。故排除②,选B。

答案: B

两次世界大战对中国的影响

1.一战

(1)一战期间,欧洲列强暂时放松了对中国的侵略,使中国

民族资本主义的发展出现了短暂的春天。

(2)中国被迫卷入战争,加入协约国一方作战。

(3)一战期间,日本提出灭亡中国的“二十一条”,形成日

本独霸中国的局面。

(4)作为战胜国,中国出席了由英法美操纵的巴黎和会,会

上中国外交失败,消息传到国内,引发了五四运动。

(5) 华盛顿会议上,美国倡导通过了《九国公约》,中国被

日本独霸的局面打破,又回到几个帝国主义国家共同支

配的局面。

2.二战

(1)中国是世界上最早抗击法西斯,也是最后一个获得反法西

斯战争胜利的国家,中国付出了巨大的民族牺牲。

(2)中国的抗日战争,有力地支援了世界人民的反法西斯斗争,

同时抗战的胜利也大大提高了中国的国际地位。

(3)二战后,作为重要的战胜国参与了在远东国际军事法庭上

对日本的审判,伸张了正义,为国际和平作出了贡献。

(4)中国的国际地位在二战后大大提高,成为联合国五大常任

理事国之一。

[命题设计]

1.1919年5月2日,北京《晨报》发表《外交警报敬告国民》

一文,指出:“胶州亡矣!山东亡矣!国不国矣!……”

此文发表的背景是 ( )

A.德国强租胶州湾

B.袁世凯接受日本提出的“二十一条”

C.巴黎和会决定将战前德国在山东的一切权利转交给日本

D.中国代表在巴黎和会上妥协卖国

解析:本题考查学生的理解分析能力。由材料中提到的

“山东”等信息及时间可知是巴黎和会上决定将德国在

中国山东的一切权利转让给日本的史实。

答案: C

[命题素材]

一、2010年1月19日,日美两国外长和防长就《日美安全

保障条约》修订50周年纪念日发表联合声明说,两国

将进一步深化在广泛领域的安保合作。

二、2010年5月9日,俄罗斯纪念卫国战争胜利65周年庆典

在莫斯科隆重举行。国家主席胡锦涛和来自世界20多

个国家的领导人出席庆典,同俄罗斯人民一道纪念这

个具有重大历史意义的节日。卫国战争是苏联人民为

反对法西斯德国及其欧洲、亚洲盟国侵略而进行的战

争。

[知识链接]

1.与美国相关的几组大国关系:美欧关系、美日关系、美

苏(俄)关系。

2.欧洲内部大国关系:法德关系、英法关系、英德关系。

[命题设计]

2.“日本的国门首先被美国敲开,其原因除……美国资本

主义的发展和地理上的有利条件所产生的向太平洋扩展

的迫切要求外,还与当时的国际形势有关……美国超越

英俄而在迫使日本‘开国’的过程中起了前锋作用。”

材料提到的“当时的国际形势”具体指 ( )

A.英法和俄之间发生了克里米亚战争

B.英法联军发动第二次鸦片战争

C.亚洲革命风暴抑制了英法侵略势头

D.欧洲反法同盟干涉法国大革命

解析:此题考查学生从材料中获取有效信息以及利用教材相关知识分析问题的能力。解题关键是要明确题中提到的一些重大事件发生的时间。美国迫使日本“开国”是指美国1853年率先打开日本国门,而在这个时候英法和沙俄之间为争夺巴尔干半岛爆发了克里米亚战争,使得英、法、俄这些老牌殖民劲旅无暇顾及日本,客观上为美国侵略日本创造了非常好的“国际形势”,故A符合题意。

答案: A

3.美国海军部认为:“假如英日同盟继续存在,美国要维护

其安全,就必须拥有一支相当于英日两国海军之和的海上

部队,这就是说美国必须建立世界上最强大的海军。”参

议员洛奇则更明确地指出:“英日同盟是我们与远东太平

洋关系中最危险的一个因素。”英日同盟终止于 ( )

A.《巴黎和约》 B.《四国条约》

C.《五国条约》 D.《九国公约》

解析:此题为材料选择题,但是材料在教材外,答案在教材内,实际上是对学生再认再现知识能力的考查。根据教材内容,英日同盟在《四国条约》签订后终止,故选B。

答案: B

[理框架·抓要点]

[关键信息]

1.近代国际关系格局有三次调整:即凡尔赛——华盛顿体

系,两极格局和当今多极化趋势的加强。

2.资本主义主要大国之间关系的调整对世界形势产生重要

影响。

3.资本主义主要大国对外政策的变化对本国和国际关系产

生的重大作用。

4.两次世界大战是资本主义国家争夺世界的产物,但性质

不一样。

5.重要国际组织、国际会议和国际文件是近代国际关系的

新兴产物。

[明考点·知考情]

1.一战后的国际关系特别是“凡尔赛—华盛顿体系”,在以

前多次出题,但多以选择题为主,以后要把它和前后的世

界格局变化联系起来,注意把握和当今世界形势发展和变

化之间的联系。

2.从综合的角度看,国际政治格局的演变与国际经济格局的

演变之间关系密切,很多高考试题要求认识多极化趋势背

后的经济原因,理解国际格局的演变是综合国力发展不平

衡的产物,而经济发展是综合国力的基础。

3.从热点的角度看,本专题内容与当今世界发展的焦点问题

和国际地区热点问题联系密切,尽管高考命题不明显追逐

热点,但这一部分仍将是命题者关注的焦点。高考比较重

视对中美关系、朝鲜问题、欧盟的发展等问题的考查。

4.2008年以来本专题的试题明显增多,且富有时代感、现实

感、许多问题都与当今国际热点问题相关,如亚太经合组

织、东盟、欧盟等,在以后的试题中跨学科、跨章节综合

考查的可能性增加。因此,学生在2011年高考备考中应加

强对本专题的重视程度。

5.本专题往往与政治学科联系较紧,常常以时政材料为切入

点,建议学生在2011年备考时多积累一些时政知识,将历

史知识与相关学科有机结合。

6.通过引入史料或通过创设最新时政材料,考查美苏关系、

法德关系等大国关系,以非选择题的形式考查大国崛起的

史实、原因及其经验教训。

7.围绕全球共同问题,如恐怖主义、环境问题等,考查各大

国所承担的义务和担当的角色以及联合国等国际组织发挥

的作用。

一、世界近现代国际关系的演变

1.早期殖民扩张时期

(1)时间:16~18世纪。

(2)焦点:争夺世界殖民霸权和欧洲霸权。

(3)主要矛盾:英西矛盾→英荷矛盾→英法矛盾。

(4)表现:英国打败西班牙“无敌舰队”、英荷战争、英法

战争等。

(5)影响:英国掌握世界殖民霸权和海上霸权,成为国际舞

台上的主角。

2.资本主义世界体系初步形成时期

(1)时间:18世纪末至19世纪六七十年代。

(2)焦点:争夺世界霸权和欧洲霸权。

(3)主要矛盾:英法矛盾→英俄矛盾。

(4)表现:拿破仑与反法同盟的战争、克里米亚战争等。

(5)影响:英国进一步巩固了世界殖民霸主地位,东方从属

于西方,资本主义世界体系初步形成。

3.资本主义世界体系最终形成时期

(1)时间:19世纪晚期至1918年。

(2)焦点:争夺世界霸权。

(3)主要矛盾:法德矛盾→英德矛盾。

(4)表现:普法战争,三国同盟与三国协约形成,一战爆发。

(5)影响:资本主义世界体系最终形成,东方进一步从属于

西方,一战后世界格局由欧洲向两侧转移。

4.两极格局形成期间

(1)时间:1919~1945年。

(2)焦点:争夺世界霸权。

(3)主要矛盾:英德矛盾→英美矛盾→法西斯国家与反法西

斯国家的矛盾。

(4)表现:凡尔赛—华盛顿体系的形成、调整、瓦解,德、

意、日法西斯专政的建立,二战由局部到全面爆发。

(5)影响:以欧洲为中心的国际格局瓦解,国际关系出现重

大调整,促使苏美两极格局最终形成。

5.二战后

(1)时间:1945年至今。

(2)焦点:美苏争夺世界霸权;发展中国家要求建立国际政

治经济新秩序。

(3)主要矛盾:美苏矛盾。

(4)表现:雅尔塔体系和两极格局的形成与瓦解,两大阵营

对抗、解体,多极化趋势的出现。

(5)影响:两极格局走向崩溃,由美苏操纵世界至多极化趋

势不断加强,国际政治民主化进程加快。

对国家间关系的规律性认识

国家间关系的根本出发点是维护国家利益,一切外交活动都围绕国家利益展开。此外,国家间关系的发展变化还受到国家的综合实力和国际形势的影响。共同利益是国家间合作的基础,利益的相悖是国家间摩擦的根源。国家间关系的表现形式多种多样,既有敌对和战争,也有各种形式的友好往来。国家间关系的演变还受制于各国的历史传统、意识形态、地缘政治和社会制度以及各国各派政治势力的斗争。

二、国际关系格局的三次调整

1.凡尔赛——华盛顿体系的形成

2.两极格局的形成与瓦解

3.多极化趋势的出现与加强

多极化是指一种趋势、一个动态的发展过程

到目前为止,多极化并没有定型为某一基本的世界格局。多极化中的任何一极或者具有强大的经济实力,或者具有巨大的国际政治影响力,这两者相辅相成,共同构成综合国力的两大方面。所以对多极化可以主要从经济上实力的增强和政治上国际影响力的提高两个侧面去理解。在全球范围内,美国、俄罗斯、欧盟、日本、中国成为多极世界的基本组成力量。在经济领域,北美、西欧、东亚三大区域构成三足鼎立之势。

一、大国关系

1.英法关系:争霸→合作→均衡→再合作

(1)争霸:18世纪末19世纪初,英国多次组织反法同盟,

最后打败了法国。

(2)合作:19世纪中期,英法在克里米亚战争中联合打败了

俄国,联合发动针对中国的第二次鸦片战争。20世纪初,

英法缔结协约,共同对付德国。一战中,英法在西线对

德作战。一战后英法操纵国联排斥美国插手欧洲事务。

(3)均衡:在巴黎和会上,法国极力主张削弱德国,英国反

对过分削弱德国。20世纪20年代,在赔款和安全问题上,

英国采取了一些不利于法国而有利于德国的行动。

(4)再合作:20世纪30年代,英法对法西斯的侵略扩张都采

取了绥靖政策。二战后,英法都加入北约组织,共同对

抗以苏联为首的社会主义阵营。

2.法德关系:敌对→友好

(1)敌对:法国资产阶级革命时期,普、奥积极组织反法同盟。

1870年普法战争爆发,法国战败后被迫向德国割地赔款,

法德矛盾十分尖锐。一战爆发后,法英在西线联合对德作

战。巴黎和会上,法国主张全面削弱德国。巴黎和会后,

法国成为严格限制德国的《凡尔赛和约》的维护者。二战

初期,法国为德国所灭。二战结束后,法国同美、英分区

占领西部德国。

(2)友好:20世纪60年代后,两国同为欧共体成员,共同推进

了欧洲一体化进程,在国际事务中发挥越来越大的作用。

3.英德关系:合作→对手→友好

(1)合作:从法国大革命到法兰西第一帝国时期,英国始终

联合普、奥反法。

(2)对手:进入帝国主义阶段后,英德矛盾上升。20世纪初,

英国同德国展开激烈的军备竞赛。一战爆发后,英法在

西线联合对德作战。20世纪30年代,英国对法西斯德国

采取纵容侵略的绥靖政策。二战爆发后,英国在亚、非、

欧洲同德国作战。

(3)友好:20世纪60年代中期,英国与西德共同加入欧共体。

4.英美关系:对立→联合→追随

(1)对立:1823年,美国提出“门罗主义”,引起英国不满。

一战后期,美国参战,企图同英、法等国争夺战利品。

一战后,英美矛盾上升。在华盛顿会议上,美国取得了

与英国相等的制海权。

(2)联合:一战后,英美在武装干涉苏俄、德国赔款问题和

绥靖政策等方面态度相近。二战爆发后,英美协调行动。

(3)追随:二战后,美国取得世界霸权,英国唯美国马首

是瞻。

5.美日关系:敌对→扶持→竞争与伙伴

(1)敌对:1853年美国打开了日本大门。20世纪初,在侵略

中国的问题上,美日矛盾比较突出。一战后初期,美国

加紧在东亚和太平洋地区的侵略,美日矛盾尖锐。在华

盛顿会议上,美国打破了日本独霸中国的局面。20世纪

30年代日本大举侵华,美国支持蒋介石抵抗日本侵略。

二战后,美国独占日本。

(2)扶持:朝鲜战争后,美国极力扶持日本。

(3)竞争与伙伴:20世纪七十年代中期,随着日本经济崛起,

资本主义世界形成美、欧、日三足鼎立的局面。在军事

方面,日本是美国重要的战略伙伴。

6.美苏关系

(1)十月革命后,美国对苏联采取了敌视、不承认的政策,

并参加协约国对苏俄进行的武装干涉行动。

(2)苏德战争爆发后,美国改变对苏政策,与其结成反法西

斯同盟。

(3)二战后,由于国家利益和意识形态的冲突及美国推行世

界霸权政策,美苏战时同盟关系瓦解,进而形成以美国

为首的北大西洋公约组织和以苏联为首的华沙条约组织

的对峙局面。

(4)50年代后期到80年代初,出现了美苏争霸的格局。

(5)1991年,苏联解体,美苏两极格局结束,世界呈现多极

化趋势。

大国在发展过程中,有时结盟,有时敌对,有时关系微妙,这都以国家利益为出发点。

二、主要国家的对外政策

1.英国的大陆均势政策

(1)表现

①联合抗法:多次组织和参与反法同盟。

②联法抗俄:英法联合在克里米亚战争中打败俄国。

③联法抗德:一战中,英法联合共同对付德国。

④扶德抑法:巴黎和会上,反对过分削弱德国以抑制法国。

⑤纵德反苏:二战前,英国与法国共同纵容德国,企图

“祸水东引”。

(2)实质:使欧洲大陆各国势力均衡,由英国操纵政治天平,

维护英国在欧洲大陆和海外的利益。

2.英法的绥靖政策

(1)表现

①1935年,英法纵容意大利侵略埃塞俄比亚。

②1936年,德国、意大利法西斯入侵西班牙,英法采取不干涉政策。

③1938年9月,英、法、德、意制造的慕尼黑阴谋使不干涉政策达到顶点。

(2)实质:“避战求和”、“祸水东引”。

3.美国的冷战政策

(1)表现

①杜鲁门主义:1947年杜鲁门总统要求援助“受到共产主义威胁的希腊和土耳其”,并公开宣称,美国要在世界上一切地方与苏联和共产主义对抗。

②马歇尔计划:马歇尔提出的援助欧洲的“经济复兴计

划”。

③北约成立:1949年,美、英、法、加等国签订《北大西洋公约》,北约成立。

(2)实质:二战后,以美国为首的西方资本主义国家,对抗苏

联等社会主义国家。

4.日本的大陆政策

(1)表现

①先后发动甲午中日战争和日俄战争,夺取台湾,吞并朝鲜。

②1914年借口对德宣战,出兵占领青岛,提出“二十一条”。

③1931年制造“九一八”事变,建立伪满洲国。

④1935年制造华北事变。

⑤1937年制造“七七事变”,发动全面侵华战争。

⑥20世纪40年代,提出“大东亚共荣圈”的口号,进一步向东南亚扩张。

(2)实质:日本帝国主义企图吞并朝鲜、侵占中国、称霸世

界的侵略扩张政策。

美国对欧洲的政策在不同时期呈现的特征

(1)一战前,由于美国实力有限,对欧洲实行孤立政策,不

干涉欧洲的内政。

(2)一战期间,美国由中立、与欧洲交战各国进行贸易,到

加入协约国集团、参加一战。

(3)一战后,提出“十四点原则”,开始干涉欧洲事务,对

欧洲实行金元外交,企图夺取世界霸权,但由于综合国

力有限,没有实现。

(4)20世纪30年代,与欧洲结盟,形成反法西斯同盟。

(5)二战后,实力强大,对欧洲推行马歇尔计划,西欧国家

唯美国马首是瞻。

(6)20世纪60年代以来,随着西欧经济的发展和一体化,欧

共体与美国在经济领域展开激烈的竞争,并在外交上奉

行相对独立的政策。

三、重要的国际战争

1.西欧国家的战争

(1)法国与反法同盟的战争:从1792年法国对普奥宣战开始,

到拿破仑帝国覆灭为止,既有革命与反革命之争,也有

欧洲霸权之争。

(2)克里米亚战争:1853~1856年,英法与俄国之间争夺奥

斯曼帝国的局部性国际战争。

(3)普法战争:1870~1871年普鲁士与法国之间进行的战争,

不仅引发了两国国内的政治变化,导致了两国关系的重

大变化,而且改变了整个欧洲局势。

2.两次世界大战

一战 二战

原

因 (1)根本原因:资本主义经济政治发展不平衡加剧,争夺霸权和殖民地矛盾尖锐。

(2)直接原因:三国同盟、三国协约形成,疯狂侵略扩张。 (1)资本主义经济政治发展不平衡。

(2)20世纪30年代经济危机影响。

(3)德、日、意建立法西斯专政,疯狂侵略扩张。

(4)英法的绥靖和美苏的中立自保

政策。

(5)局部反法西斯战争的失败。

双

方 协约国与同盟国 世界法西斯同盟与反法西斯同盟

一战 二战

性

质 帝国主义战争 世界反法西斯战争

影

响 (1)给人类带来巨大伤害。

(2)削弱了帝国主义和殖民主义力量。

(3)十月革命胜利,无产阶级革命运动和民族解放运动高涨。 (1)给人类造成空前的灾难和破坏。

(2)摧毁了法西斯势力,打击了国际帝国主义。

(3)促进了民族解放运动发展,壮大了国际社会主义力量。

(4)引起了国际关系格局的变化。

(5)使和平思想深入人心。

(6)客观上推动了科学技术的发展。

1.从17世纪下半期到一战期间,欧洲资本主义经济最发达,

国际关系中心舞台在欧洲。这一时期,欧洲列强之间为争

夺欧洲霸权和世界殖民霸权,展开了激烈的角逐与斗争,

最终导致一战爆发。

2.从一战后至二战期间,美国经济实力大大增强,与之相反,

欧洲主要国家却因战争遭受不同程度的削弱。同时,俄国

十月社会主义革命的胜利,从根本上动摇了旧的国际秩序。

这样,国际关系的中心舞台开始从欧洲向它的两侧转移。

3.二战后至今,国际关系的格局经历了由美苏对峙到多极化

趋势的演变过程。当前,国际关系中心舞台问题已完全不

同于以往的欧洲格局和美苏争霸格局。急剧变化中的欧洲,

迅速崛起的日本,改革开放的中国在国际事务中发挥着重

大作用。这表明,在新的国际格局里,不会只有一个中心。

[例1] (2010·江苏高考)美国历史学家杰里·本特利指出:当1945年同盟国击败轴心国,摧毁德意志帝国和日本帝国时,随着另一场战争的开始,世界不得不重建。“重建世界”的主要原因是 ( )

A.战后欧洲力图重建其中心地位

B.亚非拉民族解放斗争掀起高潮

C.战后新的经济体系形成刺激了贸易竞争

D.美苏在国家利益和社会制度上的矛盾加剧

[解析] 本题考查美苏“冷战”,意在考查学生获取信息和调用知识分析问题的能力。由“1945年同盟国击败轴心国”可知,第二次世界大战取得胜利,世界人民与法西斯主义的矛盾得到解决;“另一场战争的开始,世界不得不重建”意为美苏由于社会制度、国家利益的冲突而进行“冷战”,D符合题意;A、B、C显然与题意无关。

[答案] D

1.某国领导人在演讲中呼吁:“吾国因拥有道义、政治、经济

及军事各方面之力量,故自然负有领导国际社会之责任,且

随之亦有领导国际社会之机会,吾国为本身之最大利益以及

为和平与人道计,对于此种责任,不能畏缩,不应畏缩,且

在事实上亦未畏缩。”下列对该领导人所在国家及发出这一

呼吁背景的推测较为合理的是 ( )

A.英国——在世界上率先完成了工业革命

B.美国——在第二次世界大战中实力空前膨胀

C.苏联——勃列日涅夫改革增强了军事力量

D.中国——改革开放使综合国力逐渐增强

解析:美国在二战后成为资本主义世界的霸主,对外推行霸权主义政策,材料即是这种政策的体现。

答案: B

1.特点

(1)是在没有发生世界大战的情况下出现的。

(2)这种格局的变动不是通过战胜国强加给战败国的意志,

导致各国国际地位的变化而实现的。

(3)新的国际格局的确立需要一个复杂的过程,暂时形成了

“一超多强”的局面,但多极化发展趋势不可避免。

2.原因

两极格局解体后,俄罗斯的政治经济还存在治乱兴衰的不稳定因素;美国的经济实力处于变化之中;德国、日本两国的外交战略还需要较长时间的调整;中国的综合国力也在不断变化。上述对国际关系具有重大影响力的政治力量,自身都处在较大的发展、变化之中,一时间难以形成相对稳定的力量对比局面,由此决定了新世界格局的形成必然是一个缓慢而复杂的过程。

[例2] (2010·南昌模拟)美苏两极格局解体后,世界形势发展的特点包括 ( )

①世界多极化的趋势加强

②动荡仍旧存在

③美国、欧共体、日本三足鼎立局面形成

④现在正处于“一超多强”的局面

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①②③④

[解析] 两极格局解体后,世界总体形势趋向缓和,但呈现出缓和与紧张、和平与动荡并存的局面;世界多极化趋势加强,当前表现为“一超多强”的局面。美、日、欧共体三足鼎立局面形成于20世纪70年代,且单指经济方面。

[答案] C

2.2009年芝加哥大学政治学教授罗伯特·佩普说:“美国处于前所

未有的衰退之中。在21世纪头10年,美国的相对实力不断下降,

而中国的相对实力却一直在增强。单极秩序正在变得过时,其他

国家正在崛起为可以与美国实力抗衡的力量,美国正在失去大部

分的战略自由。”对罗伯特的讲话理解正确的是 ( )

①世界格局多极化趋势增强

②中国将取代美国的单极世界

③综合国力决定一个国家在国际关系中的地位

④世界经济力量的多极化影响世界政治多极化

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

解析:当今世界呈现一超多强的局面,同时呈现出多极化的趋势。美国不能,中国也不会建立单极世界。故排除②,选B。

答案: B

两次世界大战对中国的影响

1.一战

(1)一战期间,欧洲列强暂时放松了对中国的侵略,使中国

民族资本主义的发展出现了短暂的春天。

(2)中国被迫卷入战争,加入协约国一方作战。

(3)一战期间,日本提出灭亡中国的“二十一条”,形成日

本独霸中国的局面。

(4)作为战胜国,中国出席了由英法美操纵的巴黎和会,会

上中国外交失败,消息传到国内,引发了五四运动。

(5) 华盛顿会议上,美国倡导通过了《九国公约》,中国被

日本独霸的局面打破,又回到几个帝国主义国家共同支

配的局面。

2.二战

(1)中国是世界上最早抗击法西斯,也是最后一个获得反法西

斯战争胜利的国家,中国付出了巨大的民族牺牲。

(2)中国的抗日战争,有力地支援了世界人民的反法西斯斗争,

同时抗战的胜利也大大提高了中国的国际地位。

(3)二战后,作为重要的战胜国参与了在远东国际军事法庭上

对日本的审判,伸张了正义,为国际和平作出了贡献。

(4)中国的国际地位在二战后大大提高,成为联合国五大常任

理事国之一。

[命题设计]

1.1919年5月2日,北京《晨报》发表《外交警报敬告国民》

一文,指出:“胶州亡矣!山东亡矣!国不国矣!……”

此文发表的背景是 ( )

A.德国强租胶州湾

B.袁世凯接受日本提出的“二十一条”

C.巴黎和会决定将战前德国在山东的一切权利转交给日本

D.中国代表在巴黎和会上妥协卖国

解析:本题考查学生的理解分析能力。由材料中提到的

“山东”等信息及时间可知是巴黎和会上决定将德国在

中国山东的一切权利转让给日本的史实。

答案: C

[命题素材]

一、2010年1月19日,日美两国外长和防长就《日美安全

保障条约》修订50周年纪念日发表联合声明说,两国

将进一步深化在广泛领域的安保合作。

二、2010年5月9日,俄罗斯纪念卫国战争胜利65周年庆典

在莫斯科隆重举行。国家主席胡锦涛和来自世界20多

个国家的领导人出席庆典,同俄罗斯人民一道纪念这

个具有重大历史意义的节日。卫国战争是苏联人民为

反对法西斯德国及其欧洲、亚洲盟国侵略而进行的战

争。

[知识链接]

1.与美国相关的几组大国关系:美欧关系、美日关系、美

苏(俄)关系。

2.欧洲内部大国关系:法德关系、英法关系、英德关系。

[命题设计]

2.“日本的国门首先被美国敲开,其原因除……美国资本

主义的发展和地理上的有利条件所产生的向太平洋扩展

的迫切要求外,还与当时的国际形势有关……美国超越

英俄而在迫使日本‘开国’的过程中起了前锋作用。”

材料提到的“当时的国际形势”具体指 ( )

A.英法和俄之间发生了克里米亚战争

B.英法联军发动第二次鸦片战争

C.亚洲革命风暴抑制了英法侵略势头

D.欧洲反法同盟干涉法国大革命

解析:此题考查学生从材料中获取有效信息以及利用教材相关知识分析问题的能力。解题关键是要明确题中提到的一些重大事件发生的时间。美国迫使日本“开国”是指美国1853年率先打开日本国门,而在这个时候英法和沙俄之间为争夺巴尔干半岛爆发了克里米亚战争,使得英、法、俄这些老牌殖民劲旅无暇顾及日本,客观上为美国侵略日本创造了非常好的“国际形势”,故A符合题意。

答案: A

3.美国海军部认为:“假如英日同盟继续存在,美国要维护

其安全,就必须拥有一支相当于英日两国海军之和的海上

部队,这就是说美国必须建立世界上最强大的海军。”参

议员洛奇则更明确地指出:“英日同盟是我们与远东太平

洋关系中最危险的一个因素。”英日同盟终止于 ( )

A.《巴黎和约》 B.《四国条约》

C.《五国条约》 D.《九国公约》

解析:此题为材料选择题,但是材料在教材外,答案在教材内,实际上是对学生再认再现知识能力的考查。根据教材内容,英日同盟在《四国条约》签订后终止,故选B。

答案: B

同课章节目录