2011届高三历史二轮 三轮总复习重点突破 专题四 近代列强侵华与旧民主主义革命时期中国社会各阶层的探索

文档属性

| 名称 | 2011届高三历史二轮 三轮总复习重点突破 专题四 近代列强侵华与旧民主主义革命时期中国社会各阶层的探索 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 704.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-05-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

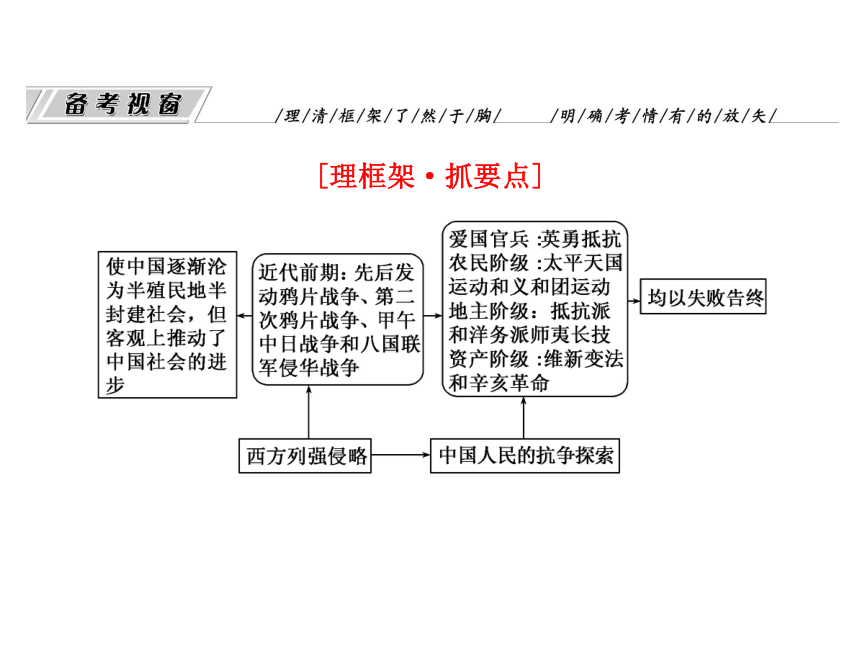

[理框架·抓要点]

[关键信息]

1.近代以来,西方列强以军事、政治、经济等手段对中国进行

侵略,这些活动虽在客观上推动了中国近代化的进程,但也

是造成中国落后的根源。

2.面对外来侵略,爱国官兵、各阶层人民进行了不屈不挠的抗

争,虽然大多数以失败告终,但在一定程度上抵御了外国侵

略,表现了中华民族团结御侮的民族精神。

3.近代前期各阶层人民为“独立”、“富强”这一目标进行了

艰难的探索,“西学东渐”极大地推动了中国社会的进步。

[明考点·知考情]

1.结合全球史观、现代史观的理念,考查对西方列强侵华

影响的分析理解能力。既要看到其主观的掠夺性,又要

看到其客观促进了中国的近代化,其主导方面的影响是

阻碍中国的近代化进程。

2.2011年是辛亥革命爆发110周年,这将是一个重要的热点

问题。对于辛亥革命的考查主要集中在辛亥革命对中国的

影响上,高考试题往往将辛亥革命在政治、经济、文化、

生活等方面的影响综合起来考查,要求认识辛亥革命在中

国近代史上里程碑地位的含义,比如,2010年江苏卷22题

考查辛亥革命对中国政治、社会生活和思想的影响,综合

性很强。

3.从综合的角度看,农民阶级、资产阶级、无产阶级都是中

国近代的革命阶级,都对中国革命作出了贡献,高考试题

比较重视对三者革命性的比较,要求考生认识只有中国共

产党才能救中国的道理。

4.考查各阶级、阶层政治主张与实践的比较,中西政治民主

化内容的比较。

5.考查形式呈现多样化,但选取新材料,设置新情景以及体

现学科内综合将可能是今后命题的突出特点。

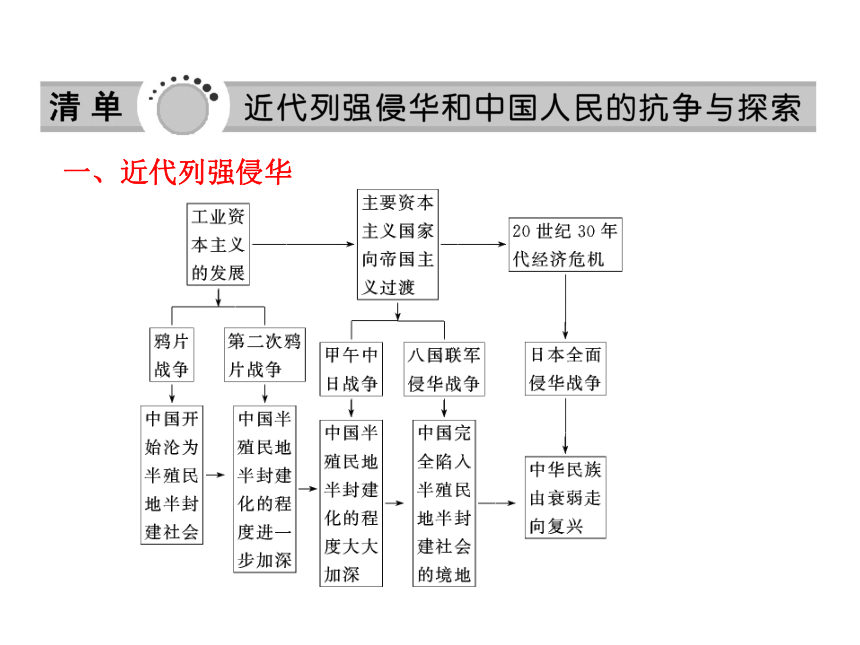

一、近代列强侵华

二、近代中国人民的抗争

1.鸦片战争期间:禁烟运动,部分爱国官兵抗击侵略,三元

里人民抗英斗争。

2.第二次鸦片战争期间:广州人民同部分爱国清军抵抗英军;

清军在大沽抵抗英法联军。

3.太平天国运动期间:太平军与洋枪队抗争。

4.甲午中日战争期间:丁汝昌、邓世昌、林永升等英勇杀敌。

5.1895年后,台湾人民反割台斗争。

6.八国联军侵华战争期间:义和团在廊坊、天津、北京等

地抗击侵略者,粉碎了西方列强瓜分中国的狂妄计划。

7.北洋军阀统治时期:五四运动,五卅运动,九江、汉口

人民收回英租界。

8.抗日战争期间:卢沟桥抗战,平型关大捷,台儿庄战役,

百团大战等。

9.解放战争期间:抗日战争胜利后,中共为争取国内和平

与民主而进行的斗争;经过三年的人民解放战争,最终

推翻了美蒋反动统治。

三、近代前期中国人民的探索

1.地主阶级

(1)鸦片战争时期,以林则徐、魏源为代表的地主阶级抵抗

派提出了“师夷长技以制夷”的主张,但未付诸实践。

(2)19世纪60年代至90年代,地主阶级洋务派开展洋务运动,

主张“师夷长技以自强”,最终因没有改变封建统治而

失败。

(3)1901年,清政府为应对严重的国内危机实行“新政”,

“新政”的内容有派遣留学生、编练新军和奖励实业等。

(4)1906年,清政府实行“预备立宪”。后来骗局暴露,清

政府陷入孤立境地。

2.农民阶级

1851~1864年的太平天国运动:前期提出的《天朝田亩制度》,要求废除封建地主阶级土地所有制,后期的《资政新篇》最早提出在中国发展资本主义。最终因农民阶级的局限性而失败。

3.资产阶级

(1)19世纪60年代以后,早期维新派提出建立近代社会的

政治、经济、文化主张,但都没有付诸实践。

(2)19世纪末,维新变法运动

①背景:列强瓜分中国,民族危机空前严重;民族资本

主义初步发展。

②代表:康有为、梁启超、谭嗣同等。

③主张:实行变法,兴民权,实行君主立宪,发展资本主义经济,学习西方科技文化,走资本主义道路。

④评价:是一次资产阶级改良运动,在社会上起了思想启蒙的作用,有利于资产阶级思想文化的传播。

⑤启示:资产阶级改良道路在半殖民地半封建社会的中国行不通。

(3)资产阶级民主革命运动——辛亥革命

①背景:民族危机日益严重,中国民族资本主义进一步

发展。

②代表:孙中山、黄兴、宋教仁等。

③主张:驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权。

④评价:推翻了清朝统治和中国两千多年的封建君主专制制度;建立了资产阶级共和国,使人民获得了一些民主和自由的权利;从此,民主共和的观念深入人心;打击了帝国主义在中国的殖民统治,为中国民族资本主义的发展创造了条件。

⑤启示:辛亥革命没能完成反帝反封建的任务,也没有改变中国半殖民地半封建社会的性质;资产阶级共和国的方案在半殖民地半封建社会的中国是行不通的。

(4)新文化运动

①背景:维新派和革命派都没有彻底批判封建思想;北

洋军阀的黑暗统治;民族资本主义的进一步发展;袁世

凯倒行逆施,复辟帝制。

②代表:陈独秀、李大钊、鲁迅、蔡元培、胡适等。

③主张:提倡民主和科学,反对专制和愚昧、迷信;提

倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学。

④评价:动摇了封建思想的统治地位,在社会上掀起了一股思想解放的潮流;但它没有和群众运动相结合,对东西方文化的看法存在绝对肯定或绝对否定的偏向。

⑤启示:没有给中国人民指出一条正确的革命道路。

洋务派、维新派、革命派的主张与实践比较

相同点:向西方学习,试图改变中国落后状况。

不同点:(1)洋务派主张利用西方先进技术维护清朝统治,他们兴办近代军事工业和民用工业、建立近代海军、办新式学堂和派遣留学生。

(2)维新派主张兴民权、设议院、实行君主立宪制,发展资

本主义,他们多次上书请求变法,并在光绪帝支持下发

动戊戌变法。

(3)革命派主张实行三民主义,推翻君主专制,建立资产阶

级共和国。他们建立资产阶级政党,发动武装起义,建

立中华民国。

1.从起因看:与世界资本主义的发展阶段和程度密切相关。例

如两次鸦片战争反映自由资本主义时期西方列强商品输出的

需要;甲午中日战争反映向帝国主义过渡期间列强资本输出

的需要;八国联军侵华战争反映过渡到帝国主义阶段的西方

列强分割世界、瓜分殖民地的需要。

2.从发动者看:侵华国家出现由一国到多国,再由多国到一国

的变化。

3.从结果看:除20世纪三四十年代日本全面侵华战争外,

其他战争均以中国战败而告终。

4.列强侵华的影响:从世界范围看,实质上体现了西方国

家以资本主义生产方式征服世界、改造世界的过程,为

西方资本主义的发展提供了原料产地、商品销售市场和

资本投资场所;对中国而言,客观上推动了中国社会的

近代化进程。但最主要的,我们应看到西方侵略是近代

中国贫困和落后的根源。

[例1] (2010·四川高考)鸦片战争前夕,林则徐致信英国女王,表示相信英国政府是受到英驻华商务监督义律的欺骗而走上歧途的,恳请她制止鸦片贸易。这表明林则徐

( )

A.希望以和平方式实现禁烟

B.希望扩大中英正常贸易

C.开展禁烟得到了英王认可

D.对英国的政治了如指掌

[解析] 本题考查鸦片战争的知识,意在考查学生综合分析历史问题的能力。林则徐致信英国女王希望她制止鸦片贸易,说明他不希望战争发生,B、C与题意不符;D明显错误。故A正确。

[答案] A

1.陈天华在《猛回头》中指出:“这朝廷(指清政府),原是个,

名存实亡。替洋人,做一个,守土官长。”《辛丑条约》中

最能反映陈天华观点的内容是 ( )

A.惩办义和团运动中参加反帝斗争的官吏

B.赔偿白银4.5亿两

C.拆除北京至大沽的炮台

D.划定北京东交民巷为“使馆界”

解析:惩办义和团运动中参加反帝斗争的官吏使得清朝官员完全按照帝国主义的意旨行事,使清政府成为洋人的朝廷。

答案:A

1.探索具有广泛性。近代前期的主要社会阶级包括地主阶级、

农民阶级、资产阶级进行了各种各样的探索活动。这是由

于近代以来,外国资本主义同中华民族的矛盾已成为中国

社会最主要的矛盾,各阶级在反对外来侵略、维护国家利

益方面必然有一致性的一面。

2.具有普遍的向西方寻求真理的特点,只有义和团例外。这

是因为外国的侵略不仅打开了中国的大门,也开阔了中国

人的眼界,使其从闭关锁国和妄自尊大的束缚中解放出来,

看到了西方先进与中国落后的现实。

3.探索具有一定的层次性,在学习西方的内容上具有不同的

层次。从学技术到学经济政治、从学立宪到学共和(即所谓

的器物层次→制度层次→思想文化层次)。造成这一特点的

原因不仅在于时间上的差异和对西方认识上的差异,更主

要的是阶级地位的差异。

4.具有继承性。前后提出的各种救国方案既有继承又有发展,

既有量变又有质变。例如,地主阶级洋务派就是继承了地

主阶级抵抗派“师夷长技”的思想,但又有一定的变化。

而早期维新派是由洋务派转化而来的,他们也继承了洋务

派学习西方技术的思想,又发展为学习西方的政治和经济,

这就是质变。

5.具有一定的阶段性。从鸦片战争到《辛丑条约》的签订,反

封建与反侵略基本上是分开进行的,是以反侵略为主,而且

是直接与外国侵略者进行斗争。《辛丑条约》签订以后,反

帝与反封建的斗争是结合在一起的,突出地表现为中国人民

反对本国封建统治的斗争。

[例2] (2010·山东高考)下图为一位同学的课堂笔记,记录了对某一历史事件的不同评价。据此,推断他学习的内容是

( )

A.太平天国运动 B.义和团运动

C.辛亥革命 D.北伐战争

[解析] 本题考查的是太平天国运动的历史影响,意在考查学生对历史材料的辨别与评判能力。太平天国运动不但打击了外国侵略者和本国的封建统治,而且还颁布了《资政新篇》这一具有近代化意识的文献。同时,太平天国运动转战南部大半个中国,长达14年,破坏了南方某些先进省份的生产力,而且《天朝田亩制度》的有些内容是一种历史的倒退。由此可见,最符合笔记中评价内容的历史事件应当是太平天国运动。

[答案] A

2. 1913年,某身着日式服装的革命党人途遇一老农,老农询问

其国籍,某称“予中华民国人也”。老农“忽作惊状,似绝

不解中华民国为何物者”,当被告知亦为中华民国人时,老

农茫然惶然,连声说:“我非革命党,我非中华民国人。”

这表明 ( )

A.国内民众的反日情绪强烈

B.革命党人处于不合法状态

C.辛亥革命对农村影响有限

D.农民阶级不支持辛亥革命

解析:本题考查近代中国辛亥革命的史实,体现了2010年《考试大纲》中要求学生调动和运用知识辨别历史事实的命题思想。题干材料中老农对中华民国的惶然体现出当时的农村受辛亥革命影响很小,C项正确。

答案: C

中国近代三次建立资产阶级民主政治的机遇及结果

1.第一次是辛亥革命推翻清朝统治之后。辛亥革命推翻

了清朝统治,建立了中华民国临时政府,颁布了一系

列具有资产阶级民主色彩的法令和措施,特别是《中

华民国临时约法》给予人民一定的民主权利,并确立

了三权分立的政治体制和责任内阁制。中国面临着建

立民主政治的美好前景。但袁世凯窃取了辛亥革命的

果实,建立起北洋军阀政权,并镇压了二次革命,实

行民主政治的希望破灭。

2.第二次是国民大革命基本推翻北洋军阀统治之后。1927

年,国共合作的国民大革命取得了初步胜利,革命从珠

江流域发展到长江流域。但在帝国主义的策动下,国民

党右派先后发动了“四一二”和“七一五”反革命政变,

以分裂代替了团结,独裁、内战代替了民主。

3.第三次是抗日战争胜利后。1945年国共两党经过重庆谈

判签订了《双十协定》,确定了和平民主的原则。并召

开政治协商会议,决定改组国民政府,召开国民大会,

实施《和平建国纲领》,制定宪法等,展示了通向民主

政治的道路。但国民党反动派坚持反人民的立场,在美

帝国主义的支持下,撕毁政协决议,发动全面内战。建

立民主政治的可能性荡然无存。

[命题设计]

近代中国人在向西方学习的过程中,把西方的政治学说和中

国的社会实际相结合。其中,《中华民国临时约法》把西方

政治学说与中国社会实际结合起来的举措是 ( )

A.宣布主权在民 B.规定国民权利

C.实行三权分立 D.实行责任内阁

解析:本题考查《临时约法》的基本内容。当时孙中山把临时大总统的职位让给袁世凯,为了限制袁世凯的权力,《临时约法》特别规定实行责任内阁制,国家权力重心在内阁而不在总统。

答案: D

[理框架·抓要点]

[关键信息]

1.近代以来,西方列强以军事、政治、经济等手段对中国进行

侵略,这些活动虽在客观上推动了中国近代化的进程,但也

是造成中国落后的根源。

2.面对外来侵略,爱国官兵、各阶层人民进行了不屈不挠的抗

争,虽然大多数以失败告终,但在一定程度上抵御了外国侵

略,表现了中华民族团结御侮的民族精神。

3.近代前期各阶层人民为“独立”、“富强”这一目标进行了

艰难的探索,“西学东渐”极大地推动了中国社会的进步。

[明考点·知考情]

1.结合全球史观、现代史观的理念,考查对西方列强侵华

影响的分析理解能力。既要看到其主观的掠夺性,又要

看到其客观促进了中国的近代化,其主导方面的影响是

阻碍中国的近代化进程。

2.2011年是辛亥革命爆发110周年,这将是一个重要的热点

问题。对于辛亥革命的考查主要集中在辛亥革命对中国的

影响上,高考试题往往将辛亥革命在政治、经济、文化、

生活等方面的影响综合起来考查,要求认识辛亥革命在中

国近代史上里程碑地位的含义,比如,2010年江苏卷22题

考查辛亥革命对中国政治、社会生活和思想的影响,综合

性很强。

3.从综合的角度看,农民阶级、资产阶级、无产阶级都是中

国近代的革命阶级,都对中国革命作出了贡献,高考试题

比较重视对三者革命性的比较,要求考生认识只有中国共

产党才能救中国的道理。

4.考查各阶级、阶层政治主张与实践的比较,中西政治民主

化内容的比较。

5.考查形式呈现多样化,但选取新材料,设置新情景以及体

现学科内综合将可能是今后命题的突出特点。

一、近代列强侵华

二、近代中国人民的抗争

1.鸦片战争期间:禁烟运动,部分爱国官兵抗击侵略,三元

里人民抗英斗争。

2.第二次鸦片战争期间:广州人民同部分爱国清军抵抗英军;

清军在大沽抵抗英法联军。

3.太平天国运动期间:太平军与洋枪队抗争。

4.甲午中日战争期间:丁汝昌、邓世昌、林永升等英勇杀敌。

5.1895年后,台湾人民反割台斗争。

6.八国联军侵华战争期间:义和团在廊坊、天津、北京等

地抗击侵略者,粉碎了西方列强瓜分中国的狂妄计划。

7.北洋军阀统治时期:五四运动,五卅运动,九江、汉口

人民收回英租界。

8.抗日战争期间:卢沟桥抗战,平型关大捷,台儿庄战役,

百团大战等。

9.解放战争期间:抗日战争胜利后,中共为争取国内和平

与民主而进行的斗争;经过三年的人民解放战争,最终

推翻了美蒋反动统治。

三、近代前期中国人民的探索

1.地主阶级

(1)鸦片战争时期,以林则徐、魏源为代表的地主阶级抵抗

派提出了“师夷长技以制夷”的主张,但未付诸实践。

(2)19世纪60年代至90年代,地主阶级洋务派开展洋务运动,

主张“师夷长技以自强”,最终因没有改变封建统治而

失败。

(3)1901年,清政府为应对严重的国内危机实行“新政”,

“新政”的内容有派遣留学生、编练新军和奖励实业等。

(4)1906年,清政府实行“预备立宪”。后来骗局暴露,清

政府陷入孤立境地。

2.农民阶级

1851~1864年的太平天国运动:前期提出的《天朝田亩制度》,要求废除封建地主阶级土地所有制,后期的《资政新篇》最早提出在中国发展资本主义。最终因农民阶级的局限性而失败。

3.资产阶级

(1)19世纪60年代以后,早期维新派提出建立近代社会的

政治、经济、文化主张,但都没有付诸实践。

(2)19世纪末,维新变法运动

①背景:列强瓜分中国,民族危机空前严重;民族资本

主义初步发展。

②代表:康有为、梁启超、谭嗣同等。

③主张:实行变法,兴民权,实行君主立宪,发展资本主义经济,学习西方科技文化,走资本主义道路。

④评价:是一次资产阶级改良运动,在社会上起了思想启蒙的作用,有利于资产阶级思想文化的传播。

⑤启示:资产阶级改良道路在半殖民地半封建社会的中国行不通。

(3)资产阶级民主革命运动——辛亥革命

①背景:民族危机日益严重,中国民族资本主义进一步

发展。

②代表:孙中山、黄兴、宋教仁等。

③主张:驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权。

④评价:推翻了清朝统治和中国两千多年的封建君主专制制度;建立了资产阶级共和国,使人民获得了一些民主和自由的权利;从此,民主共和的观念深入人心;打击了帝国主义在中国的殖民统治,为中国民族资本主义的发展创造了条件。

⑤启示:辛亥革命没能完成反帝反封建的任务,也没有改变中国半殖民地半封建社会的性质;资产阶级共和国的方案在半殖民地半封建社会的中国是行不通的。

(4)新文化运动

①背景:维新派和革命派都没有彻底批判封建思想;北

洋军阀的黑暗统治;民族资本主义的进一步发展;袁世

凯倒行逆施,复辟帝制。

②代表:陈独秀、李大钊、鲁迅、蔡元培、胡适等。

③主张:提倡民主和科学,反对专制和愚昧、迷信;提

倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学。

④评价:动摇了封建思想的统治地位,在社会上掀起了一股思想解放的潮流;但它没有和群众运动相结合,对东西方文化的看法存在绝对肯定或绝对否定的偏向。

⑤启示:没有给中国人民指出一条正确的革命道路。

洋务派、维新派、革命派的主张与实践比较

相同点:向西方学习,试图改变中国落后状况。

不同点:(1)洋务派主张利用西方先进技术维护清朝统治,他们兴办近代军事工业和民用工业、建立近代海军、办新式学堂和派遣留学生。

(2)维新派主张兴民权、设议院、实行君主立宪制,发展资

本主义,他们多次上书请求变法,并在光绪帝支持下发

动戊戌变法。

(3)革命派主张实行三民主义,推翻君主专制,建立资产阶

级共和国。他们建立资产阶级政党,发动武装起义,建

立中华民国。

1.从起因看:与世界资本主义的发展阶段和程度密切相关。例

如两次鸦片战争反映自由资本主义时期西方列强商品输出的

需要;甲午中日战争反映向帝国主义过渡期间列强资本输出

的需要;八国联军侵华战争反映过渡到帝国主义阶段的西方

列强分割世界、瓜分殖民地的需要。

2.从发动者看:侵华国家出现由一国到多国,再由多国到一国

的变化。

3.从结果看:除20世纪三四十年代日本全面侵华战争外,

其他战争均以中国战败而告终。

4.列强侵华的影响:从世界范围看,实质上体现了西方国

家以资本主义生产方式征服世界、改造世界的过程,为

西方资本主义的发展提供了原料产地、商品销售市场和

资本投资场所;对中国而言,客观上推动了中国社会的

近代化进程。但最主要的,我们应看到西方侵略是近代

中国贫困和落后的根源。

[例1] (2010·四川高考)鸦片战争前夕,林则徐致信英国女王,表示相信英国政府是受到英驻华商务监督义律的欺骗而走上歧途的,恳请她制止鸦片贸易。这表明林则徐

( )

A.希望以和平方式实现禁烟

B.希望扩大中英正常贸易

C.开展禁烟得到了英王认可

D.对英国的政治了如指掌

[解析] 本题考查鸦片战争的知识,意在考查学生综合分析历史问题的能力。林则徐致信英国女王希望她制止鸦片贸易,说明他不希望战争发生,B、C与题意不符;D明显错误。故A正确。

[答案] A

1.陈天华在《猛回头》中指出:“这朝廷(指清政府),原是个,

名存实亡。替洋人,做一个,守土官长。”《辛丑条约》中

最能反映陈天华观点的内容是 ( )

A.惩办义和团运动中参加反帝斗争的官吏

B.赔偿白银4.5亿两

C.拆除北京至大沽的炮台

D.划定北京东交民巷为“使馆界”

解析:惩办义和团运动中参加反帝斗争的官吏使得清朝官员完全按照帝国主义的意旨行事,使清政府成为洋人的朝廷。

答案:A

1.探索具有广泛性。近代前期的主要社会阶级包括地主阶级、

农民阶级、资产阶级进行了各种各样的探索活动。这是由

于近代以来,外国资本主义同中华民族的矛盾已成为中国

社会最主要的矛盾,各阶级在反对外来侵略、维护国家利

益方面必然有一致性的一面。

2.具有普遍的向西方寻求真理的特点,只有义和团例外。这

是因为外国的侵略不仅打开了中国的大门,也开阔了中国

人的眼界,使其从闭关锁国和妄自尊大的束缚中解放出来,

看到了西方先进与中国落后的现实。

3.探索具有一定的层次性,在学习西方的内容上具有不同的

层次。从学技术到学经济政治、从学立宪到学共和(即所谓

的器物层次→制度层次→思想文化层次)。造成这一特点的

原因不仅在于时间上的差异和对西方认识上的差异,更主

要的是阶级地位的差异。

4.具有继承性。前后提出的各种救国方案既有继承又有发展,

既有量变又有质变。例如,地主阶级洋务派就是继承了地

主阶级抵抗派“师夷长技”的思想,但又有一定的变化。

而早期维新派是由洋务派转化而来的,他们也继承了洋务

派学习西方技术的思想,又发展为学习西方的政治和经济,

这就是质变。

5.具有一定的阶段性。从鸦片战争到《辛丑条约》的签订,反

封建与反侵略基本上是分开进行的,是以反侵略为主,而且

是直接与外国侵略者进行斗争。《辛丑条约》签订以后,反

帝与反封建的斗争是结合在一起的,突出地表现为中国人民

反对本国封建统治的斗争。

[例2] (2010·山东高考)下图为一位同学的课堂笔记,记录了对某一历史事件的不同评价。据此,推断他学习的内容是

( )

A.太平天国运动 B.义和团运动

C.辛亥革命 D.北伐战争

[解析] 本题考查的是太平天国运动的历史影响,意在考查学生对历史材料的辨别与评判能力。太平天国运动不但打击了外国侵略者和本国的封建统治,而且还颁布了《资政新篇》这一具有近代化意识的文献。同时,太平天国运动转战南部大半个中国,长达14年,破坏了南方某些先进省份的生产力,而且《天朝田亩制度》的有些内容是一种历史的倒退。由此可见,最符合笔记中评价内容的历史事件应当是太平天国运动。

[答案] A

2. 1913年,某身着日式服装的革命党人途遇一老农,老农询问

其国籍,某称“予中华民国人也”。老农“忽作惊状,似绝

不解中华民国为何物者”,当被告知亦为中华民国人时,老

农茫然惶然,连声说:“我非革命党,我非中华民国人。”

这表明 ( )

A.国内民众的反日情绪强烈

B.革命党人处于不合法状态

C.辛亥革命对农村影响有限

D.农民阶级不支持辛亥革命

解析:本题考查近代中国辛亥革命的史实,体现了2010年《考试大纲》中要求学生调动和运用知识辨别历史事实的命题思想。题干材料中老农对中华民国的惶然体现出当时的农村受辛亥革命影响很小,C项正确。

答案: C

中国近代三次建立资产阶级民主政治的机遇及结果

1.第一次是辛亥革命推翻清朝统治之后。辛亥革命推翻

了清朝统治,建立了中华民国临时政府,颁布了一系

列具有资产阶级民主色彩的法令和措施,特别是《中

华民国临时约法》给予人民一定的民主权利,并确立

了三权分立的政治体制和责任内阁制。中国面临着建

立民主政治的美好前景。但袁世凯窃取了辛亥革命的

果实,建立起北洋军阀政权,并镇压了二次革命,实

行民主政治的希望破灭。

2.第二次是国民大革命基本推翻北洋军阀统治之后。1927

年,国共合作的国民大革命取得了初步胜利,革命从珠

江流域发展到长江流域。但在帝国主义的策动下,国民

党右派先后发动了“四一二”和“七一五”反革命政变,

以分裂代替了团结,独裁、内战代替了民主。

3.第三次是抗日战争胜利后。1945年国共两党经过重庆谈

判签订了《双十协定》,确定了和平民主的原则。并召

开政治协商会议,决定改组国民政府,召开国民大会,

实施《和平建国纲领》,制定宪法等,展示了通向民主

政治的道路。但国民党反动派坚持反人民的立场,在美

帝国主义的支持下,撕毁政协决议,发动全面内战。建

立民主政治的可能性荡然无存。

[命题设计]

近代中国人在向西方学习的过程中,把西方的政治学说和中

国的社会实际相结合。其中,《中华民国临时约法》把西方

政治学说与中国社会实际结合起来的举措是 ( )

A.宣布主权在民 B.规定国民权利

C.实行三权分立 D.实行责任内阁

解析:本题考查《临时约法》的基本内容。当时孙中山把临时大总统的职位让给袁世凯,为了限制袁世凯的权力,《临时约法》特别规定实行责任内阁制,国家权力重心在内阁而不在总统。

答案: D

同课章节目录